Wall Street, 1929: a história se repete

RUDIGER DORNBUSCH

Nenhum escritor de ficção financeira teria dificuldade para descrever o

cenário atual: valorização cada vez maior das ações (fundada numa fé

excessiva no impacto das novas tecnologias sobre a produtividade), confiança

exageradíssima no modelo norte-americano e a onipresente fragilidade

financeira evidenciada nas crises asiáticas, nos problemas do Japão e no

caos russo.

Tudo isso forma um caldo letal. E talvez não seja mera ficção. Ninguém deve

se surpreender se o capítulo final da história da globalização nos anos 90,

na vida real, for um crash em Wall Street, aparentemente cronometrado para

coincidir com o 70º aniversário do drama de 1929. A distância entre esse

retorno da "terça-feira negra" e uma depressão mundial seria curta. Por quê?

A Europa não tem medidas de política financeira com as quais reagir a tal

calamidade: sua situação fiscal já está fraca, e o novo Banco Central

Europeu está atolado em sua ineficiência e numa obsessão superada com o

combate à inflação. O Japão não conseguirá reagir porque seu governo não

consegue manter nem mesmo sua própria economia à tona. E, nos EUA, quem se

surpreenderia se a economia simplesmente desabasse, em decorrência de uma

implosão do mercado acionário?

Esse é o esboço, em linhas gerais, da próxima depressão, que está pronta

para acontecer. Mas as pessoas dirão: "Não dê crédito a essas previsões. Os

ingredientes foram exagerados; não há desastre iminente".

As ações na Bolsa de Nova York estão sobrevalorizadas. Trata-se, por

qualquer definição, de uma bolha. O valor dos estoques de ações alcança

quase o dobro do PNB (Produto Nacional Bruto); ele é muito maior que em

qualquer momento da história e pelo menos 25% mais alto que o pico da bolha

japonesa, dez anos atrás. Segundo os cálculos do Federal Reserve, as ações

estão sobrevalorizadas em 40%. A preocupação do Fed precisa ser a de

desacelerar o crescimento americano. Três anos de crescimento de 4% ao ano,

numa economia com taxas plenas de emprego, equivalem praticamente a pedir

que o país tenha problemas inflacionários.

Do lado do abastecimento, independentemente de até que ponto sejam verídicos

o aumento da produtividade e a tendência de alta da produção, a situação não

está tão boa assim. Mas, do lado da demanda, os ganhos verificados no

mercado acionário nos últimos dois anos provocam o aumento contínuo dos

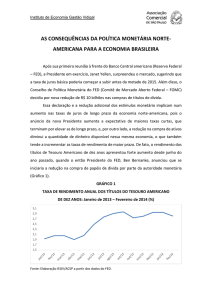

gastos -logo, do crescimento. A previsão é que o Fed comece a elevar os

juros ainda mais nos próximos meses.

Nenhuma expansão passada, nos EUA, morreu de velhice. Todas elas foram

assassinadas pelo Fed. Com sorte, desta vez será diferente. O problema da

inflação ainda não é agudo; logo, a imposição precoce de restrições

gradativas poderá gerar um desaquecimento, não uma recessão. E é do

desaquecimento que precisamos no front da inflação. O Fed não tem desculpa

nenhuma para suscitar uma recessão aberta.

É possível, no entanto, que esse cenário peque por excesso de otimismo. E se

o mercado acionário não se deixar assustar pela perspectiva de juros mais

altos? Nesse caso, a situação vai ficar bem menos tranquila. Primeiro, os

juros vão subir muito; a seguir, o mercado acionário vai cair. Juros altos,

somados a uma queda de 20% ou 30% nas ações, certamente farão a economia

norte-americana retroceder para um crescimento de índice zero ou pior. Isso

não seria terrível por si só, mas quais são as garantias de que a situação

não se agravaria? Com a vulnerabilidade financeira presente por toda parte,

como podemos ter a certeza de que os EUA e o mundo inteiro não vão acabar

como o Japão -num dia em primeiro lugar no mundo, no dia seguinte na

sarjeta?

Há bons motivos para crer que os problemas que se avizinham para os EUA

serão mais restritos. Diferentemente do que aconteceu quando a bolha

japonesa estourou, os balanços dos bancos norte-americanos estão bons, e os

valores imobiliários não estão sobrevalorizados. Isso limita os efeitos

negativos da alta nos juros e da queda nos preços das ações. Se as coisas

derem errado, há medidas para tentar remediá-las: um grande superávit

orçamentário constitui um convite a grandes reduções nos impostos -que nos

EUA funcionam, sim, e rapidamente. Se a situação se complicar demais, o Fed

pode voltar a reduzir os juros.

A situação pode se complicar de fato, como sempre acontece quando as

economias ficam superaquecidas. Mas o mais provável, desta vez, é que

pessoas diferentes preconizem receitas diferentes, a serem lembradas se o

prognóstico se revelar equivocado.

O que vem por aí nos EUA não será um espetáculo observado pelo resto do

mundo com um certo sentimento de que "pimenta nos olhos dos outros não

arde". O planeta terá dificuldades para se desligar desses acontecimentos.

Um desaquecimento nos EUA limita as chances de recuperação em todo o mundo e

reduz as esperanças de um crescimento maior, da Ásia à Europa. Na América

Latina (e nos mercados emergentes em geral), haverá muita pressão. Arrocho

financeiro no centro e mercados acionários em queda assustam os investidores

nos países emergentes. Quem vai querer ter investido no Equador ou na

Polônia quando a Bolsa de Nova York sofrer um crash?

Tivemos uma visão prévia de tudo isso há algumas semanas, quando o Fed, pela

primeira vez, assinalou sua preocupação com as perspectivas do crescimento e

da inflação. Também há a questão do câmbio, é claro. Se o que acontecer no

mercado acionário dos EUA for interpretado por muitas fontes como o fim da

fantástica expansão do país, o dólar cairá. Esse não será um grande problema

para os EUA, mas certamente será para a Europa, onde o dólar forte vem

funcionando como programa de emprego. A mesma coisa se aplica à Ásia, onde o

iene já está forte demais para uma economia semimoribunda. As crises

financeiras dos últimos três anos podem ter sido meros prelúdios do que está

por vir.