CURSO DE ENFERMAGEM

ADRIANA TRISTÃO DE SOUZA

JUSCIVALDA RAMOS DA COSTA

A INFECÇÃO POR CITOMEGALOVÍRUS EM PACIENTES RENAIS

TRANSPLANTADOS

Brasília – DF

2013

ADRIANA TRISTÃO DE SOUZA

JUSCIVALDA RAMOS DA COSTA

A INFECÇÃO POR CITOMEGALOVÍRUS EM PACIENTES RENAIS

TRANSPLANTADOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como

requisito parcial do curso de Bacharel em

Enfermagem, 8º sem, das Faculdades Promove, para

obtenção do título de Graduado, sob a orientação da

professora Dra Luzirlane dos Santos Barbosa

Braun.

Brasília – DF

2013

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO......................................................................................................................5

2 JUSTIFICATIVA...................................................................................................................6

4 METODOLOGIA..................................................................................................................7

5 REFERENCIAL TEÓRICO...............................................................................................8

5.1 Histórico...............................................................................................................................8

5.2 Insuficiência Renal............................................................................................................10

5.3 Transplante Renal.............................................................................................................12

5.4 Citomegalovírus (CMV)...................................................................................................15

5.4.1 Fisiopatologia do citomegalovírus...................................................................................15

5.4.2 Sinais e sintomas..............................................................................................................19

5.5 Infecção por CMV em pacientes transplantados...........................................................21

5.6 Tratamento........................................................................................................................22

5.6.1 O Papel do Enfermeiro no contexto de Transplante........................................................24

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................................26

REFERÊNCIAS......................................................................................................................27

ANEXO A- Tabelas.................................................................................................................31

ANEXO B- Glossário..............................................................................................................33

ANEXO C- Atividades privativas do Enfermeiro Coren/DF..............................................35

RESUMO

A infecção por citomegalovírus (CMV) é uma das complicações mais comum diagnosticadas

posteriormente a realização de transplante de rim. Nesse sentido, este estudo teve como

objetivo descrever as características da infecção por citomegalovírus em pacientes renais

transplantados. A metodologia usada foi pesquisa bibliográfica exploratória indutiva que

permitiu buscar em livros e artigos científicos, informações, fatos e acontecimentos relevantes

sobre o assunto. A pesquisa buscou conhecer o transplante renal no Brasil e no mundo e

demonstrar que a evolução técnica tem proporcionado progresso terapêutico e possibilitado

um aumento na qualidade de vida para os doentes renais graves. No entanto, no processo de

recuperação de pacientes transplantados, a infecção por citomegalovírus é preponderante

podendo ocasionar a rejeição do órgão. Apesar destas complicações, há uma diversidade de

tratamento com antivirais que são eficazes contra o CMV podendo diminuir a incidência de

morte. Observou-se neste contexto a importância de o profissional da enfermagem se

apropriar desse conhecimento que o capacita a realizar todos os objetivos da enfermagem na

promoção de saúde do paciente.

Palavras-chave: O papel do enfermeiro, Transplante renal, Citomegalovírus, Infecção,

Tratamento, Pacientes.

ABSTRACT

Infection by cytomegalovirus (CMV) is one of the most common complications subsequently

carrying out diagnosed kidney transplant. Accordingly, this study aimed to describe the

characteristics of cytomegalovirus infection in renal transplant patients. The methodology

used was literature that allowed inductive exploratory search in books and scientific articles,

information, facts and events relevant to the subject. The research aimed to discover kidney

transplantation in Brazil and around the world and demonstrate the technical evolution has

provided therapeutic progress and enabled an increase in the quality of life for patients severe

kidney. However, the recovery process of transplant patients, cytomegalovirus infection is

prevalent and may lead to organ rejection. Despite these complications, there are a variety of

treatment with antiviral drugs that are effective against CMV can decrease the incidence of

death. It was noted in this context the importance of the nursing professional to take

ownership of that knowledge which enables him to accomplish all the goals of nursing in

promoting patient health.

Keywords: The nurse’s role, Kidney transplantation, Cytomegalovirus, Infection,

Treatment, Patients.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Neto (2005) o transplante renal foi o primeiro dos procedimentos de

transplantes de órgãos amplamente empregados no tratamento de falência terminal de órgãos.

As técnicas cirúrgicas fundamentais, utilizadas no transplante renal foram desenvolvidas no

início do século XX por Alexis Carrel que foi premiado com Nobel de 1912, e que ainda hoje

são seguidas. Para Garcia (2010) “o transplante renal é reconhecido como um grande avanço

na Medicina Moderna, que fornece anos de vida com alta qualidade para pacientes com

insuficiência renal irreversível ao redor do mundo”.

Conforme o Sistema de Atenção à Saúde - SAS/MS (2012) transplante é a

transferência de células, tecidos ou órgãos vivos de um doador a um receptor com a finalidade

de conservar a integridade operacional do material transplantado no receptor. Neste processo

pode ocorrer a rejeição, a qual pode ser mediada por reação celular e/ou humoral. O uso de

drogas imunossupressoras tem por objetivo o controle deste fator. O estabelecimento da

condição de imunossupressão se refere ao tratamento aplicado no período do transplante ou

imediatamente antes dele.

Manfro e Carvalhal (2003) assinalam a necessidade que a avaliação e preparo do

receptor para o transplante são essenciais para a eficácia do mesmo. Pacientes candidatos a

transplante com doador vivo são extensamente avaliados durante o preparo para a cirurgia.

Pacientes candidatos a transplante com doador cadáver devem igualmente ser avaliados ao

serem incluídos em lista de espera e periodicamente, a intervalos máximos de um ano

posteriormente. Esse procedimento é para garantir que o receptor fique livre de infecções

ativas expressivas, conserve a pressão arterial controlada, tenha boas condições vasculares

cardiológicas, cerebrais e periféricas. A conservação do potencial receptor em adequado

estado nutricional e metabólico, por meio da diálise adequada, é igualmente relevante.

A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira – Albert Einstein (2009) relata que apesar

dos progressos dos procedimentos cirúrgicos, tais cirurgias podem apresentar problemas

relacionados à rejeição. A introdução da droga imunossupressora (antirejeição) revolucionou

os transplantes clínicos em todo o mundo. Entretanto, segundo Pinheiro (2009), “o desafio da

ciência é impedir a rejeição do órgão sem atrapalhar o sistema de defesa contra germes

invasores. Por isso, o transplante é um procedimento extremamente complexo”.

5

De acordo com Alencar (2006) existem no Brasil, diversos dispositivos legais que

resguardam os direitos da pessoa humana concernente à retirada de órgãos, tecidos e partes do

corpo humano para fins de implante. A despeito da importância da doação de órgãos para

salvar vidas, esse procedimento ainda provoca frequentes discussões e ponderações no âmbito

da ética. Segundo Costa (2012) “no Brasil, o SUS é responsável por todos os custos dos

transplantes renais, desde a busca do potencial doador até o acompanhamento após o

transplante”.

Neste contexto de transplante, de acordo com Hossne (2007), uma das infecções

oportunistas nesse processo pode ser a provocada por citomegalovírus (CMV), sendo uma das

mais prevalentes e que ocasiona significativas complicações infecciosas dos receptores de

órgãos transplantados. O CMV é um vírus do grupo herpes responsável por morbidade séria

que inclui fatores como: febre, leucopenia, pneumonia, retinite, hepatite, rejeição do

transplante

e

morte.

A

infecção

do

CMV

ocorre

geralmente

em

pacientes

imunocomprometidos, seja por doença infecciosa ou após o transplante de órgãos.

Nesse sentido, este estudo buscará descrever o histórico e a definição de transplante

renal, além da sua fisiopatologia, sinais e sintomas por citomegalovírus enfatizando as

diversas alternativas de tratamento que são propostas em consonância com a situação clínica

de cada paciente. Logo, espera-se que essa pesquisa seja capaz de descrever a infecção por

citomegalovírus em pacientes renais entendendo os fatores que corroboram para a ocorrência

de infecções após o transplante renal.

2 JUSTIFICATIVA

O transplante de rim é um grande avanço que a medicina conquistou depois de

intensas tentativas ao longo do tempo, de modo a promover uma terapia que oferecesse uma

expectativa de vida maior para os pacientes de doença renal grave. Entretanto, os pacientes

renais que passam por um transplante são acometidos, em grande maioria, pela infecção por

citomegalovírus, muito comuns por causa do efeito da imunossupressão ao quais são

submetidos.

Tanto a infecção inicial por citomegalovírus quanto a ativação da doença de um estado

de latência são totalmente desfavoráveis no processo de recuperação no pós-operatório que

pode ser bastante prolongado, podendo ocasionar a rejeição do órgão transplantado. Nesse

6

sentido, esta pesquisa procura descrever as características fundamentais da infecção por

citomegalovírus em pacientes renais transplantados. Conhecer este processo é de fundamental

importância para o profissional de enfermagem.

De acordo com Cintra e Sanna (2005) a enfermagem precisa ter a capacidade de suprir

as necessidades basilares de um transplante, ponderando o grau de complexidade que este

processo envolve, necessitando ser bem treinada; capacitada e atualizada, seguindo o

progresso tecnológico e científico. A enfermagem, como categoria profissional, tem

elementos que permitem a coerência da ação organizacional, por meio dos recursos

administrativos e, desfrutando de seus conhecimentos, aptidões e atitudes em gerenciamento

sendo capazes de fornecer uma atmosfera adequada à prática de quaisquer tipos de

transplante.

4 METODOLOGIA

O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura não sistemática sobre a

infecção por citomegalovírus em pacientes renais transplantados. Além de ser parte da

investigação científica, a pesquisa bibliográfica é um importante instrumento na educação

contínua do profissional de saúde. Para a realização deste estudo, procederam-se às seguintes

etapas: identificação e delimitação do assunto, para o qual foram escolhidos descritores para o

levantamento bibliográfico (histórico; insuficiência renal; transplante renal; Citomegalovírus;

fisiopatologia do Citomegalovírus; sinais e sintomas; infecção por CMV em pacientes

transplantados; tratamento e o papel do enfermeiro no contexto de transplante).

Nesse processo identificaram-se os termos que expressassem o seu conteúdo;

delimitação do período e idioma, pesquisando-se do ano 1984 a 2012, com utilização de

identificação das fontes disponíveis, tendo sido consultados artigos de periódicos nacionais e

Internet (Medicalsuite, Mdsaude, Scielo, Google e Google acadêmico) para obtenção das

informações relativas ao tema estudado. Houve a seleção e armazenamento dos dados e, após

leitura adequada, foram escolhidas 39 referências, onde 18 artigos abordavam a questão do

transplante renal. Catorze abordavam fatores principais como a infecção em pacientes

imunodeprimidos, e o impacto da infecção por CMV nos pacientes transplantados. Duas obras

falaram da questão da insuficiência renal crônica. Três artigos tratavam do papel do

enfermeiro no contexto de transplante onde o paciente necessita de vários recursos técnicos

7

dos profissionais da enfermagem que favoreçam a reabilitação de sua saúde no processo

prévio ao transplante e no período pós-operatório. A coleta e análise das informações

ocorreram entre o dia 04/12/12 até 08/07/13.

5 REFERENCIAL TEÓRICO

5.1 Histórico

Neste tópico abordaremos a os principais fatos históricos que corroboraram para o

desenvolvimento da técnica de transplante. Segundo Neto (2005) a historia dos transplantes é

caracterizada por numerosos relatos quanto a sua origem e desenvolvimento. A história

mostra que as primeiras tentativas de transfusão de sangue foram frustradas até a descoberta

dos diversos tipos de sangue e suas recíprocas compatibilidades ou incompatibilidades.

Conforme o autor “a enorme necessidade e o grande uso de transfusão de sangue na primeira

Guerra propiciaram o surgimento dos bancos de sangue para a armazenagem dos mesmos.

Esse evento talvez foi um dos mais importantes passos na história dos transplantes”.

De acordo com Almeida (2012) a partir de 1902 diversas tentativas foram feitas para

se realizar transplante renal humano utilizando rim de animal, de cadáver ou ainda de doador

vivo. Estas experiências evidenciaram que a principal dificuldade para o desenvolvimento do

transplante de órgãos estava na resposta imunológica dos pacientes e, somente em 1954,

Merril e cols. realizaram o primeiro transplante entre gêmeos univitelinos que funcionou por

oito anos.

Neto (2005) também assinala que o primeiro transplante de um órgão vital não

regenerativo foi um transplante de rim executado por David M. Hume em Boston-EUA, na

década de 50. Neste transplante foi utilizado um doador morto na tentativa frustrada de salvar

a vida de seu paciente. Durante os quatro anos posteriores Hume e seu colega Joseph Murray

realizaram mais dez transplantes de rim, usando doadores falecidos, mas a maioria dos seus

pacientes faleceu logo após a cirurgia. No dia 11 de fevereiro de 1953 um transplante renal foi

concretizado num paciente que sobreviveu por seis meses.

Segundo Canizza (2008), os transplantes de órgãos apresentaram em sua história um

extenso e contestado caminho, que foram orientados por sérios questionamentos éticos e

religiosos, onde vemos comportamentos arriscados que chegaram a transcender a metodologia

que hoje conduz a pesquisa científica moderna. Houve momentos nesta história que faltaram

até mesmo questionamentos de aspectos morais, com experiências arriscadas sem fundamento

8

científico, mas hoje podemos garantir que tal atitude se explica por se tratar de um processo

com conquistas técnicas. Por isso, vale ressaltar, que estes atos cirúrgicos num passado

remoto foram de fato tomados como prováveis tratamentos em favor da manutenção da vida.

De acordo com Romão (2007), a despeito da importância de se aprimorar o transplante

de órgãos, o desenvolvimento ainda permaneceu muito lento, tendo sido criadas condições

progressivamente, especificamente com diálise nos anos 60 e 70. Apesar de menos eficaz do

que a diálise atual permitia manter os doentes vivos, enquanto esperavam pelo transplante do

rim. Os poucos transplantes realizados surtiam maus resultados de modo que a transplantação

não era ainda um procedimento terapêutico difundido e aplicável.

Garcia (2012) aponta que depois de inúmeras tentativas ao longo do tempo, no

entanto, o primeiro transplante de órgão bem sucedido foi reconhecido largamente como

sendo o de um transplante de rim que foi realizado entre irmãos gêmeos análogos, realizado

em Boston, prenunciando o começo de uma nova possibilidade para pacientes com doença

renal grave. Nos anos de desenvolvimento a sobrevida do enxerto foi acrescida após o

primeiro transplante renal de um doador morto, com base na imunossupressão com

azatioprina (é um medicamento que aumenta a produção de anticorpos sendo muito eficaz em

pacientes transplantados) e prednisolona (é um fármaco pertencente ao grupo dos

antiinflamatórios esteróides).

Ainda conforme autor supracitado, o transplante renal é reconhecido como um grande

progresso na Medicina Contemporânea, que provê anos de vida com alta qualidade para

pacientes com incapacidade renal irreversível (doença renal em estágio terminal – ESRD), ao

redor do mundo. O que era uma alternativa de tratamento experimental, trabalhoso e muito

restrito há 50 anos, ultimamente é uma técnica clínica comum em mais de 80 países. O que já

foi limitado a algumas pessoas que faziam parte de um centro acadêmico que eram

geralmente líderes em economias de alta renda, atualmente está transformando vidas como o

procedimento de rotina na maioria dos países de rendas alta e média – porém, ainda pode ser

feito muito mais.

Para Transdoreso (2005) o transplante renal é a substituição dos rins que estão doentes

e altamente comprometidos em suas funções, por um rim saudável de um doador vivo ou

cadavérico. É o mais efetivo e de menor custo para a reabilitação de um paciente com

insuficiência renal crônica terminal. Todo paciente renal crônico é um candidato em potencial

9

para submeter-se a um transplante de rim, desde que apresente algumas condições clínicas

para suportar uma cirurgia longa e não ser portador de algumas doenças específicas.

Segundo dados do Hospital Israelita Albert Einstein - HIAE (2009) a história do

transplante mostra que em “1933, Voronoy, um cirurgião ucraniano, realizou, o primeiro

transplante renal no homem, para tratar de uma insuficiência renal aguda causada por

envenenamento por mercúrio. O transplante renal foi o primeiro dos procedimentos de

transplante de órgãos largamente utilizados no tratamento de falência terminal de órgãos.

Conforme Neto (2005) “as técnicas cirúrgicas básicas, usadas no transplante renal foram

desenvolvidas no princípio do século XX por Alexis Carrel ganhador do prêmio Nobel de

1912, e que ainda hoje são adotadas”.

Conforme o Sistema Nacional de Transplante – SNT (2001), a atividade de transplante

de órgãos no Brasil, iniciou-se em 1964 na cidade do Rio de Janeiro e em 1965 em São Paulo,

respectivamente, com a realização dos dois primeiros transplantes renais do país. Desde então,

esta atividade teve um desenvolvimento importante em termos de técnicas, resultados,

variedade de órgãos transplantados e procedimentos realizados. Em 1997 foi criada a Lei dos

Transplantes (Lei nº 9.434), cuja finalidade era dispor sobre a retirada de órgãos, tecidos e

partes do corpo humano destinados ao transplante. O Sistema Nacional de Transplante foi

criado tendo como atribuição desenvolver o processo de captação de tecidos, órgãos e partes

retiradas do corpo humano para finalidades terapêuticas e transplantação.

Deste tópico podemos concluir que a história dos transplantes mostrou que a partir de

experiências que nem sempre tinham resultado satisfatório e através de constantes pesquisas,

as técnicas foram se aperfeiçoando. Atualmente os pacientes com insuficiência renal crônica

podem contar com técnicas cirúrgicas avançadas que são utilizadas numa intervenção deste

porte. Segundo SNT (2001) no Brasil, o Sistema Nacional de Transplante tem como

atribuição desenvolver o processo de captação e distribuição de tecidos, órgãos e partes

retiradas do corpo humano para finalidades terapêuticas e transplantes.

5.2 Insuficiência Renal

De acordo com Castro (2005), a incapacidade renal pode ser aguda ou crônica. Os

indícios da disfunção renal podem passar despercebidos pelo indivíduo até que haja uma

perda perto 50% de sua função. A partir de então, podem aparecer sinais que nem sempre

10

provocam indisposição a ponto de chamar-lhes atenção. O tratamento com diálise peritoneal,

hemodiálise ou transplante é recomendado quando o funcionamento dos rins é inferior a 1012%. O transplante de rim é indicado para pacientes com doenças em fase terminal devido a

distintas

causas.

O

transplante

bem

sucedido

está

associado

à

liberdade

da

diálise/hemodiálise. Os pacientes transplantados têm uma probabilidade de vida prolongada

em comparação com pacientes em diálise e/ou hemodiálise.

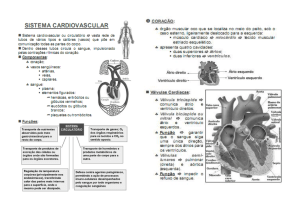

Nesse sentido Cury (2010) assinala que a insuficiência renal crônica (IRC) é uma

condição patológica irreversível marcada pela perda da habilidade de conservação da

homeostase pelos rins. Os rins regulam funções vitais do organismo como estabilização

hídrica, ácido-básico e eletrolítico, compartilhando funções hormonais e regulando a pressão

arterial. O paciente com IRC precisa de terapia dialítica, como hemodiálise e diálise

peritoneal para sobrevivência, pois elas suprem de modo precário a função dos rins

comprometidos, enquanto o paciente espera uma solução definitiva mediante transplante

renal, caso haja esta possibilidade.

Segundo Moura (2009), é preciso o diagnóstico de insuficiência renal irreversível

como indicação para realizar o transplante de rim. A doença renal crônica (DRC) é definida

como presença de lesão renal ou de nível reduzido de função renal durante três meses ou

mais, independentemente do diagnóstico. Em sua fase mais avançada, é chamado de doença

renal crônica terminal (DRCT) ou estágio final de doença renal (EFDR), quando há perda

progressiva e irreversível da função renal.

De acordo com Hossne (2007), macroscopicamente a infecção pelo CMV pode

apresentar-se com ulcerações, erosões e hemorragia mucosa, os locais mais comumente

envolvidos são o esôfago e o colón, embora as lesões possam ocorrer na boca, estômago e

intestino delgado, como já salientado anteriormente. Para Junqueira (2008), CMV pode

infectar a retina, trato gastrointestinal, fígado, pulmões e sistema nervoso. A manifestação

mais comum é a retinite, responsável por 85% de todos os casos de sintomas clínicos do

CMV. Acometimento do sistema nervoso central ocorre em menos de 1% dos casos. Doenças

gastrintestinais são a segunda mais comum e incluem esofagite, colite, gastrite e hepatite.

Infecções recorrentes por CMV podem ser causadas por reativação do vírus causador da

infecção primária ou por reinfecção.

11

5.3 Transplante Renal

Este tópico apresentará algumas definições sobre o transplante renal e os principais

fatores relevantes nesse processo. Nesse sentido, o Hospital Samaritano de São Paulo - HSSP

(2010) define transplante de rim como um procedimento cirúrgico que transfere um rim

saudável de um indivíduo para outro. Esse novo rim irá fazer as funções que os rins doentes

não podem mais fazer. O transplante de rim somente está indicado em pessoas que

apresentam prejuízo grave das funções renais e sem chances de recuperação dessas funções. O

paciente é submetido a uma avaliação clínica pela equipe transplantadora que inclui vários

exames para que seja indicado o transplante.

Definição semelhante é apresentada pelo Sistema Nacional de Transplante (2001), que

define transplante como um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão

que está em dificuldade de exercer a sua função ou mesmo que já perdeu a sua total função

por outro órgão saudável, podendo ser de um doador vivo ou morto. É um tratamento que

pode prolongar a vida com melhor qualidade. O potencial doador de órgãos fornece os órgãos

viáveis e o paciente que recebe os órgãos, é chamado de receptor.

Conforme Cintra e Sanna (2005) transplante é a remoção ou retraimento parcial de

uma parte do corpo e sua inserção no corpo da mesma pessoa ou de outra. É um processo

terapêutico bem constituído e que proporciona progressos quanto a seus resultados, em

consequencia do aperfeiçoamento da metodologia cirúrgica, de novos medicamentos

imunossupressores, de métodos mais eficazes de conservação de órgãos e de melhor

compreensão e controle de fenômenos imunológicos.

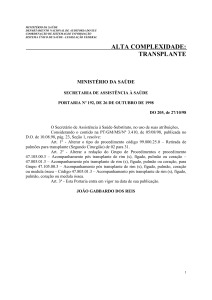

Segundo a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS, 2002) o uso de drogas

imunossupressoras tem por finalidade o controle da rejeição. O estabelecimento do estado de

imunossupressão se refere ao tratamento empregado na ocasião do transplante ou

imediatamente antes dele. O tratamento de manutenção do estado de imunossupressão faz

referência àquele utilizado para precaver o desenvolvimento de rejeição aguda ou crônica.

A Universidade Estadual Paulista - UNESP (2009) também concorda que os

imunossupressores são medicamentos que evitam a rejeição do órgão transplantado. O

sistema imunológico reconhece, defende e protege o nosso organismo contra infecções, e

recusa tudo o que é estranho, o órgão transplantado é visto pelo sistema imune como algo

exterior que não pertence ao “seu organismo”. Por isso, é de extrema importância o uso dos

12

imunossupressores, que irá ajudar a “diminuir” o sistema imunológico para que este não

rejeite o órgão. Para o sucesso da implantação é importante que as medicações sejam tomadas

da forma prescrita pelo seu médico, seguindo os horários e as orientações determinadas. A

dosagem deve ser exata, pois ao tomar uma quantidade superior, o organismo pode ficar mais

susceptível às infecções e a toxidade, e ao ingerir uma quantidade menor, o organismo pode

recusar o órgão transplantado.

Almeida (2012) declara que, quanto à imunossupressão, processo que diminui a

eficácia do sistema imunológico, os pacientes urêmicos e imunossuprimidos estão mais

sujeitos a infecções, deficiências de cicatrização e sangramento. Souza (2010), de maneira

análoga, declara que geralmente a incidência de infecções é maior nos primeiros meses de

acompanhamento após o transplante e diretamente relacionado com a dose de

imunossupressão utilizada.

De acordo com Granato (2001), tanto o estresse presente no momento da prática

cirúrgica, assim como toda a abordagem terapêutica que envolve o momento dos transplantes

faz com que o CMV latente entre em replicação e seja eliminado pela urina ou pela saliva,

independentemente de gerar qualquer procedimento clínico. Devido às particularidades da

biologia do CMV, bem como as características de nossa epidemiologia, esse tema adquiriu

contornos especiais. Ainda segundo o autor o desafio com que nos deparamos atualmente é

definir entre os vários recursos diagnósticos qual o mais apropriado para uma determinada

circunstância clínica.

Conforme Martins (2001) existem também outros fatores que corroboram juntos para

que um transplante de rim não obtenha um resultado satisfatório. O primeiro é a rejeição,

podendo ser hiperagudas, agudas e crônicas. Essas rejeições induzem a um decaimento do

desempenho renal e carecem de interferência acelerada para se impedir a perda do enxerto.

Outro fator é a imunossupressão, procedimento realizado para minimizar a rejeição pósoperatória como o uso de algumas drogas. Dentre elas estão a azatioprina, a prednisolona, e a

ciclosporina.

De acordo com Cury (2010), determinadas alterações observadas no paciente com IRC

em diálise também são observadas em pacientes transplantados, ainda depois de restituída a

função renal. Essas alterações podem ser imputadas, em parte, à terapia imunossupressora que

frequentemente emprega corticosteróides, sendo tal medicamento associado com redução da

13

síntese e acréscimo do catabolismo proteico, podendo atrapalhar o retorno completo das

funções do paciente transplantado renal.

No caso de doador falecido, de acordo com Almeida (2012), para que seja

concretizado o transplante de órgão de cadáver é indispensável uma prova indiscutível de

morte cerebral. O Conselho Federal de Medicina orienta que a morte encefálica deve ser

verificada pelo exame clínico realizado por dois médicos não pertencentes à equipe de

transplante e confirmada pela comprovação de ausência de circulação cerebral. Exames

específicos são realizados para atestar a morte cerebral do paciente. Segundo (DRT, 2001)

“no diagnóstico de morte encefálica é imprescindível o conhecimento da causa principal, bem

como afastar a possibilidade de depressão do sistema nervoso central causado por drogas”.

De acordo com Medina (2011) aqui no Brasil, o Sistema Nacional de Transplante,

dispõe e regulamenta o possivelmente, maior programa de transplantes públicos em nível

mundial desde o seu estabelecimento em 1997. A quantidade de transplantes renais acresceu

espantosamente. Esse desenvolvimento foi em decorrência ao aumento do número de

doadores efetivos, com acréscimo correspondente ao número de doadores falecidos. Apesar

desses dados amplamente favoráveis, existem desigualdades significativas quando analisadas

as regiões brasileiras separadamente.

Confirmando os dados supracitados, Costa (2012) ratifica que a criação da lei de

transplantes no Brasil é bastante recente, de 1997, quando foi criado o SNT para desenvolver

o processo de captação e distribuição de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para

finalidades terapêuticas e transplantes. Desde então estão sendo aplicadas medidas como a

lista única de transplantes, a criação de centrais estaduais de transplante, criação de normas

para regulamentar a atividade, registro e autorização de serviços e grupos especializados e

declaração de critérios de financiamento. Porém, apesar dos esforços realizados por vários

órgãos e profissionais da saúde brasileiros, ainda existe muito trabalho neste campo.

Diante do que foi exposto podemos concluir que o transplante de rim é um processo

onde é realizada a retirada de um rim que não pode desempenhar as suas funções e substitui

por outro órgão que pode ser recebido de um doador vivo ou cadáver. O transplante é

indicado principalmente no diagnóstico de doença renal crônica e devido à utilização da

terapia imunossupressão que diminui a imunidade do paciente, podendo ocasionar, em alguns

casos, a rejeição do rim transplantado. Apesar disso, o transplante de rim tem crescido muito

no Brasil.

14

5.4 CITOMEGALOVÍRUS

5.4.1 Fisiopatologia do citomegalovírus

Neste ponto abordaremos a fisiopatologia do citomegalovírus buscando entender as

principais causas desse processo infeccioso. Segundo (COUTO, 2003; JUNQUEIRA, 2008;

PANNUTI, 1984) ao lado das diferentes formas de infecção natural (infecção congênita,

infecção adquirida, infecção perinatal) o CMV pode ser transmitido iatrogenicamente por

meio de transfusões de sangue ou de transplante de órgãos. Acredita-se que essa forma de

transmissão esteja ligada à habilidade do CMV em continuar em estado latente no interior de

leucócitos e outras células, reativando-se posteriormente. A infecção pelo citomegalovírus é

caracterizada por células acrescidas que contêm inserções intranucleares.

Ainda de acordo com os autores supracitados a infecção pode se manifestar em quase

qualquer órgão, mas as glândulas salivares são o local mais comumente acometido em

crianças, o mesmo ocorrendo com os pulmões dos adultos. O contágio ocorre através do

contato com secreções corporais infectadas, por transmissão horizontal ou vertical, tanto por

vias naturais como por via iatrogênica. A doença clínica é incomum em indivíduos

imunocompetentes. No entanto, em imunocomprometidos, a infecção torna-se sintomática e

pode decorrer em sérias complicações, com o possível envolvimento de órgãos.

A fim de promover a compreensão e o manejo desta infecção, é necessário estabelecer

algumas definições. Segundo Hossne (2007), a infecção por citomegalovírus (CMV) ocorre

geralmente em pacientes imunocomprometidos, seja por doença infecciosa HIV ou após o

transplante de órgãos. Tipicamente, quando o CMV afeta o sistema gastrintestinal, ele causa

intensa inflamação levando às formações de ulcerações na mucosa e sangramento que pode

ocorrer em todo o trato digestivo. O vírus prolifera-se na camada endotelial, acarretando

vasculite e trombose dos segmentos envolvidos, este processo inflamatório tem como

resultado a indução de quadros isquêmicos. Este fato tem sido relatado mais usualmente em

pacientes pós-transplantados.

Para Quintella (2007) o CMV pertence à família dos herpesvírus, a mesma do vírus da

catapora, do herpes simples e genital ou do herpes zoster. O mais conhecido de todos é o que

provoca feridinha na boca, que muitos atribuem a uma possível febre intestinal. Quando o

CMV penetra no organismo causa uma série de manifestações clínicas que variam muito de

15

uma pessoa para outra. Às vezes, são doenças que não vão além de um discreto mal-estar e

febrícula, sintomas comuns nas gripes e resfriados. Ainda conforme o autor, outras vezes, são

doenças graves, que comprometem o aparelho digestivo, os pulmões, o sistema nervoso

central e a retina. Nas pessoas saudáveis, a infecção inicial costuma ser assintomática.

Algumas, porém, desenvolvem um quadro parecido com o da mononucleose infecciosa, fica

de forma latente, e qualquer baixa nas condições imunológicas do hospedeiro pode reativar a

infecção.

De acordo com Hoppe (2011) o CMV é um agente infeccioso da família dos herpes

vírus, subfamília beta herpes vírus, cujas características mais notáveis são a competência de

estabelecer infecções estáveis em seus hospedeiros e sofrer reativações recorrentes. O CMV é

estrutural e morfologicamente análogo aos demais herpes vírus, continua em estado de

latência após a infecção primária e sofre reativação em condições de imunossupressão. Depois

do momento de infecção primária, o CMV entra em um período de latência em diversas

células, o que garante a sua permanência no organismo do indivíduo durante toda a vida.

Também Junqueira (2008) assinala que citomegalovírus é um herpesvírus humano que ocorre

em todas as regiões do mundo, modificando segundo as condições socioeconômicas locais.

Possui como qualidade característica sua capacidade de latência, podendo ser reativado em

diversas situações. É considerado um dos mais importantes oportunistas do paciente

imunocomprometidos.

De acordo com Almeida (2012) o citomegalovírus é uma infecção comum em todo o

mundo. Os seres humanos são como albergues em potencial para serem o único reservatório

do CMV, e a transmissão natural ocorrem por contato direto ou indireto. A prevalência de

anticorpos CMV varia segundo a idade, localização geográfica e as condições de ordem

econômica e social da população. Embora a vacina CMV foi desenvolvida para prevenir a

infecção primária em mulheres no período da gestação e soroconversão dos pacientes não

infectados antes de transplante de órgãos, a vacinação em massa contra CMV é previsível em

decorrência de estratégias de controle.

Conforme Granato (2001), o citomegalovírus é um vírus do grupo herpes, que causa

latência após a infecção primária e pode reativar a replicação nas circunstâncias de

diminuição do cuidado imunológico como, por exemplo, em pessoas transplantadas de

órgãos. Sabe-se ainda que o CMV existe sob diversas variáveis ou cepas geneticamente

distintas, para as quais a proteção imunológica cruzada é, no máximo, parcial. A infecção pelo

16

CMV é adquirida precocemente e de forma disseminada na população. Entre o final da

primeira infância e o de início da adolescência cerca de 80% da população já se encontra

contaminada, abrigando vírus em vários lugares do organismo, de maneira especial nas

glândulas salivares e em diferentes tipos de leucócitos.

Segundo o pensamento de Junqueira (2008), a aquisição ou infecção inicial por CMV

é resultante da entrada de vírus num hospedeiro humano. O DNA do CMV, após acometer a

superfície da célula hospedeira, adentra no seu centro e principia um procedimento de

replicação, tendo como seqüela a liberação de novos vírus no sangue e em diferentes fluidos

corporais. A infecção por CMV provoca um colisão profunda na célula, que começa

prontamente depois da infecção e persiste mais tardiamente. Para o autor, outras vezes, são

doenças graves, que comprometem o aparelho digestivo, os pulmões, o sistema nervoso

central e a retina. Nas pessoas saudáveis, a infecção inicial costuma ser assintomática.

Algumas, porém, desenvolvem um quadro parecido com o da mononucleose infecciosa.

De acordo com Pannuti (1984) o CMV já foi encontrado em saliva, urina, sangue,

secreções respiratórias, secreção do cervix uterino, esperma, colostro e leite materno, medula

óssea, rins e outros órgãos. Desse modo muitas são as possíveis fontes para disseminação do

vírus, podendo a infecção primária ocorrer no período pré-natal, perinatal ou pós-natal, tanto

por vias naturais como iatrogênicas. Uma vez ocorrida a infecção primária, pode o CMV

permanecer em estado latente, em equilíbrio com o organismo infectado, reativando-se em

determinadas circunstâncias, especialmente quando houver diminuição da imunidade do

hospedeiro.

Para Camargo (1996) foi considerado infecção ativa pelo CMV a separação viral em

sangue ou urina em algum momento após o transplante e/ou a detecção de anticorpos antiCMV, (IgM) ou (IgG), ausentes antes do transplante, ou ainda o aumento de quatro vezes o

título de (IgG) em relação ao título da primeira amostra para os pacientes soropositivos

previamente ao transplante. A doença causada pelo CMV é diagnosticada devido à análise de

infecção ativa concomitante com a ocorrência de febre > 38° C, sem outra causa aparente por

mais de três dias consecutivos e/ou hepatite, além de Leucopenia (<4000/mm3) também sem

outra causa aparente ou ainda demonstração do CMV em qualquer tecido.

Segundo Deboni (2001) vários fatores de risco para infecção por CMV têm sido

descritos em transplante renal. Além da sensibilidade do método de detecção viral, a

incidência e a severidade das manifestações clínicas da infecção pelo CMV em pacientes

17

transplantados dependem também do estado sorológico do doador e do receptor, bem como da

intensidade da imunossupressão.

Para Camargo (1996) a infecção ativa pelo CMV é uma das complicações mais

frequentes após a realização de transplante renal. A infecção primária em receptor

previamente soronegativo, a reativação de cepa latente e ainda a reinfecção por cepa exógena

são os padrões de infecção descritos. O autor declara que a infecção ativa pelo

citomegalovírus após transplante de órgãos apresenta alta prevalência, além de está associada

a episódios de rejeição ao enxerto, à ocorrência de outras infecções oportunistas e a razoável

letalidade.

Conforme Hossne (2007) as causas de infecções no trato gastrointestinal em pacientes

transplantados têm, em geral, relação direta com o tempo pós-transplante. Assim nos

primeiros 30 dias após o transplante, as infecções por cândida, herpes e o Clostridiun difficile

são as mais comuns, principalmente no esôfago, acarretando em esofagite. Após estes 30 dias,

a infecção por citomegalovírus e outros vírus são as principais responsáveis pelas infecções.

O autor conclui que a infecção por citomegalovírus nos tecidos pode causar lesões específicas

com quadro clínico importante; os órgãos alvo do CMV incluem o pulmão, o retina, o fígado,

e o sistema digestório.

Segundo Souza (2010) a infecção por CMV foi definida como a presença de febre, dor

abdominal e mialgias, acompanhadas ou não de anemia, leucopenia com ou sem linfopenia,

confirmadas por pesquisa de antigenemia positiva em amostra de sangue periférico ou, nos

pacientes submetidos à biópsia de mucosa do trato gastrintestinal ou de tecido pulmonar, por

avaliação histopatológica evidenciando inclusões citomegálicas características. Pannuti

(1984) declara que um dos fatores que mais tem contribuído para o aumento de ocorrência de

infecções por CMV é sem dúvida o emprego cada vez mais comum de quatro medicamentos

imunodepressores. Em transplantes renais, por exemplo, essa relação foi bem documentada e

hoje se sabe que muitos dos receptores irão apresentar, em alguma fase do pós-operatório,

evidências de infecção pelo CMV.

De acordo com Costa (2005), os procedimentos para realizar os diagnósticos utilizados

para detecção da infecção por citomegalovírus podem ser incorporados em cinco categorias:

exames citológicos e histopatológicos, isolamento do vírus, sorológicos, identificação de

antígenos virais, identificação de ácidos nucléicos. Para Balistreri, (2010) tal ocorrência

acontece porque no caso da infecção por citomegalovírus em transplantados renais, os

18

pacientes que recebem o órgão e são soronegativos para o CMV que recebem órgãos de

doadores soropositivos apresentam um risco maior de infecção primária e doença sintomática

após o transplante. A reativação da infecção ocorre em pacientes que se tornam soropositivos

para o vírus antes do transplante. Tipo, duração e amplitude da terapia imunossupressora

influenciam e acrescem a infecção pelo CMV após o transplante.

Dessa forma, e de acordo com Hoppe (2011) a infecção pelo citomegalovírus CMV

continua como uma das dificuldades mais comuns dentre os receptores de transplantes, com

significativa morbidade e, ocasionalmente, mortalidade. Esta infecção pode aparecer em mais

de 80% dos pacientes que realizam transplante de órgãos sólidos, mas a sua incidência varia

de acordo com vários aspectos, como o tipo de transplante realizado, a presença de fatores de

risco associados e o uso de profilaxia por tempo prolongado.

5.4.2 Sinais e sintomas

O assunto em voga neste tópico abordará os principais sinais e sintomas característicos

da infecção por citomegalovírus. De acordo com Junqueira (2008), o CMV pode infeccionar a

retina, o trato gastrointestinal, fígado, pulmões e sistema nervoso. A manifestação igualmente

comum é a renite. Doenças gastrintestinais são a segunda mais comum e abarcam a esofagite,

colite, gastrite e hepatite. Acometimento do sistema nervoso central ocorre em menos de 1%

dos casos. Infecções repetitivas por CMV podem ser causadas por reativação do vírus

causador da infecção primária ou por reinfecção.

Conforme Hossne (2007), nos casos de infecção rigorosa pelo citomegalovírus nos

receptores, o conjunto clínico pode apresentar-se como disfagia, odinofagia, náuseas, vômitos,

dor abdominal, sangramento gastrointestinal, perfuração, ou diarréia. Os vírus entéricos, tais

como o adenovírus e o calicivírus estão sendo reconhecidos igualmente como geradores de

contaminação gastrointestinal em pacientes pós-transplantes. A infecção pelo adenovírus em

receptores pode acarretar em grave diarréia, contudo nos pacientes em uso de ganciclovir

dado de forma preventiva para o citomegalovírus, pode proporcionar um efeito benfeitor.

Segundo o pensamento de Quintella (2007), os sintomas da infecção por

citomegalovírus são poucos peculiares, comumente demonstrada com febre e dores nas

articulações. Um aspecto preocupante é a diminuição de plaquetas, o que implica que a

doença pode ser mais grave. O emprego da sorologia pode levar a muitos erros diagnósticos.

19

A presença de anticorpos da classe (IgM), normalmente positivos em infecções agudas, não

podem ser utilizados em pacientes com infecção congênita ou imunossupressão, onde a

infecção por CMV é mais crítica. O diagnóstico por detecção do vírus é mais seguro, com

diversas técnicas disponíveis. Recomenda-se a utilização de amostras de urina, saliva e

sangue para cultura de leucócitos.

Conforme Costa (2005), assim como ocorre com outros herpes vírus, a infecção

primária pelo CMV é frequentemente acompanhada por infecção constante e ou repetitiva. A

infecção repetitiva é de forma genérica causada pela reativação do vírus no estado de latência.

A reinfecção ainda ocorre possivelmente em decorrência do perfil de disparidade antigênica

do CMV. Na maior parte dos casos, a infecção pelo CMV é subclínica, acontecendo sem a

manifestação de sintomas. No entanto, sob certas condições específicas, como aquelas

descobertas em pacientes com carência imunológica ou em crianças com infecção inatas, a

apresentação clínica pode ser grave e muitas vezes conduzir ao óbito.

Ainda segundo autor supracitado, o diagnóstico clínico da contaminação pelo CMV é

muito difícil de ser firmado e depende, em última análise de confirmação de exames de

laboratório. Quadros febril não infeccioso, como rejeições de órgãos transplantados, reação do

enxerto ao hospedeiro e efeitos colaterais de certos medicamentos podem ser confundidos ou

até ocorrerem em associação com a citomegalovirose. É importante diagnosticar a infecção

pelo CMV para posteriormente analisar os dados clínicos e laboratoriais apresentados pelo

paciente.

Deste tópico podemos concluir que, conforme Balistreri (2010), geralmente, a

infecção pelo CMV é constatada nos primeiros meses após o transplante como um sintoma

clínico (febre, pneumonia, doença hepática). Além desses efeitos diretos e de invasão

tecidual, o CMV é um vírus imunomodulador. O efeito imunossupressor da infecção pelo

CMV coloca o paciente em um risco mais alto para infecção fúngicas e oportunistas. Além

disso, a infecção pelo CMV também está associada a um aumento da predisposição de

rejeição aguda e crônica ao enxerto e a uma diminuição da sobrevida integral do paciente e da

sobrevida do órgão transplantado.

20

5.5 Infecção por CMV em pacientes transplantados

O assunto em questão neste tópico trata especificamente da infecção por CMV em

pacientes transplantados. Nesse sentido, Hossne (2007) enfatiza que nos pacientes com

imunossupressão de longa data, particularmente com o uso de medicações imunossupressoras,

os casos de infecção pelo CMV foram associados com surtos de piora, apresentando uma

maior refratariedade ao tratamento medicamentoso, bem como uma evolução clínica mais

severa, enfatiza.

Segundo Pannuti (1984) as infecções pelo CMV têm sido documentadas com

frequência progressivamente maior em indivíduos sob imunodepressão, como por exemplo,

em pacientes com neoplasias malignas, receptores de órgãos transplantados (rim, medula e

coração). Entretanto, o autor fomenta discussão quando declara que nos pacientes

susceptíveis, infecção primária ocorre com grande frequência, admitindo-se ser o órgão do

doador a principal fonte de infecção. Camargo (1996) também admite essa posição quando

diz que o órgão transplantado seja o principal veículo do CMV e outros vírus após o

transplante.

Conforme autor supracitado ao lado das várias formas de infecção natural, o CMV

pode ser transmitido por meio de uma doença com efeitos e complicações causadas como

resultado de um tratamento médico através de transfusões de sangue ou de transplante de

órgãos. Acredita-se que essa forma de transmissão esteja ligada à capacidade do CMV em

permanecer em estado latente no interior de leucócitos e outras células, reativando-se

posteriormente.

Segundo Hospital Israelita Albert Einstein - HIAE (2009), a infecção pelo

citomegalovírus CMV é uma das principais dificuldades após o transplante renal, podendo

acontecer como forma de primo-infecção, quando o transplante de rim é a forma de

transmissão do vírus, ou por reativação, quando o receptor tem histórico de infecção pelo

CMV. Estima-se que cerca de 90% da população brasileira tenha IgG-CMV positivo. Dessa

forma, todos os receptores e doadores devem ter o status sorológico para o CMV determinado

antes do transplante.

Deste

tópico

podemos

concluir

que

o

prolongado

uso

de

medicações

imunossupressoras e o fato de o citomegalovírus permanecer em estado latente na grande

maioria dos pacientes corroboram juntos para a preponderância da infecção por CMV em

21

pacientes transplantados, pois em muitos casos o próprio órgão doado é o principal canal de

infecção do CMV. Nos pacientes exposto ao tratamento imunossupressor por um período

prolongado observou-se uma desenvolvimento clínico crítico.

5.6 Tratamento

Neste ponto a proposta é apresentar informações a respeito do tratamento da infecção

por citomegalovírus. De acordo com o Hospital do Rim e Hipertensão Fundação Oswaldo

Cruz - HRHFOC (2005), o tratamento designado para infecção por citomegalovírus obedecem

algumas diretrizes muito importantes para que a eficácia dos medicamentos seja realmente

significativa. Os princípios do manejo da infecção e doença pelo citomegalovírus no

hospedeiro imunossuprimido consistem em prevenir que manifestações graves de doença por

CMV se desenvolvam; definir estratégias para a monitorização dos pacientes em relação à

presença de viremia ou a presença do vírus na urina ou saliva, aumentar a vigilância caso os

pacientes desenvolvam uma condição favorável para aumentar o risco de doença por CMV e

instituir tratamento precoce ou preemptivo.

Segundo Junqueira (2008), o tratamento é baseado na administração de drogas

antivirais. Atualmente, apenas Ganciclovir e o Foscarnet são aprovados pelo FDA. Ambas as

drogas possuem pouca biodisponibilidade oral e elevada toxidade. Agem de forma virustática,

ou seja, inibindo a replicação viral enquanto são administradas. Além de sua ação anti-CMV,

o Foscarnet tem atividade in vitro anti-HIV. Como efeito da toxidade pode-se citar a

mielossupressão (neutropenia, trombocitopenia), insuficiência renal, hepática, coma,

convulsão, além de distúrbios eletrolíticos - hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia e

hipocalemia.

Para Hossne (2007) quanto ao tratamento, o Ganciclovir é o antiviral mais

frequentemente utilizado, pelo fato da absorção oral ser limitada, esta via não deve ser

utilizada para o tratamento de pacientes com infecção pelo CMV no trato gastrointestinal. A

terapia é ganciclovir intravenoso por 3 semanas. O Foscarnet, um análogo do pirofosfato

inorgânico, que inibe a replicação viral, é uma alternativa com menos efeitos supressivos para

a medula óssea. Os efeitos laterais do Foscarnet incluem insuficiência renal e alterações

hidroeletróliticas. Ganciclovir e o Foscarnet têm eficiência semelhante no tratamento do

22

CMV, assim a escolha entre os dois agente é baseada primeiramente na toxidade, no curso e

na conveniência.

Segundo Costa (2005), o tratamento da doença ativa causada pelo citomegalovírus está

limitado a dois reagentes antivirais: o Ganciclovir e Foscarnet (91). Ganciclovir foi o primeiro

agente antiviral com ação confirmada contra o CMV. A terapia abarca uma fase ofensiva na

qual 5 mg/kg de ganciclovir são administrados intravenosamente a cada 12 horas por três

semanas, seguida por uma fase de conservação na qual 5 mg/kg de ganciclovir são

administrados intravenosamente três a sete dias por semana. A permanência da terapia

depende da imunodeficiência de base. Ajustes de dose devem ser preparados para pacientes

com insuficiência renal. A principal consequência colateral observada com o uso de

ganciclovir foi a mielossupressão.

De acordo com Pannuti (1984) o emprego de preparações vacinais com a cepa

(citomegalovírus vivo) do CMV em indivíduos normais e em transplantados renais tem

demonstrado resposta imunogênica satisfatória sem evidenciar excreção do vírus vacinal,

mesmo após imunodepressão. Segundo Varella (2012) na fase aguda, o tratamento é

sintomático. O uso de antivirais fica reservado para as formas graves da doença e deve ser

mantido pelo menos durante um mês. A grande preocupação é com o efeito tóxico dessas

drogas sobre os glóbulos do sangue e aos rins.

Conforme o Hospital Israelita Albert Einstein - HIAE (2009) existem duas estratégias

de redução de risco de doença pelo CMV após o transplante renal: tratamento preemptivo e

profilaxia. Até o presente momento não está estabelecido qual das duas estratégias é a mais

custo-efetivo, havendo dados conflitantes na literatura específica. Há vantagens e

desvantagens entre os dois, entretanto, após o estabelecimento da profilaxia universal, houve

um aumento considerável da doença pelo CMV de início tardio, bem como do risco de

desenvolvimento da resistência ao Ganciclovir. Por este motivo, recomenda-se adotar a

estratégia de tratamento preemptivo para o CMV para todos os pacientes considerados de alto

risco, ficando a profilaxia reservada para casos específicos, de acordo com a definição da

equipe médica após o transplante renal.

Para Balistreri (2010) há uma diversidade de tratamentos antivirais que são eficazes

contra o CMV. O Ganciclovir que bloqueia a replicação de herpes vírus in vitro e in vivo; este

medicamento pode ser administrado por vias intravenosa ou oral como profilaxia ou como

parte de uma tática preventiva. O Cidofovir é um agente viral injetável que suprime a

23

replicação pelo CMV através da inibição seletiva da DNA polimerase viral, impedindo a

replicação e transcrição virais, o principal efeito colateral é a nefrotoxidade. O Foscarnet inibe

seletivamente o local de ligação do ânion nas DNA polimerases virais em concentrações que

não afetam as DNA polimerases humanas; o foscarnet também está associado à nefrotoxidade

e a distúrbio eletrolíticos.

Ainda de acordo com autor supracitado o manejo apropriado da infecção pelo CMV

resistente ao Ganciclovir depende da gravidade e do local da doença e do que se conhece

sobre o vírus (grau de resistência e resistência cruzada a outros agentes antivirais) e sobre o

hospedeiro (grau de imunossupressão, infecção primária, reativação e gravidade da doença).

O tratamento geralmente envolve múltiplas intervenções: terapia antiviral combinada,

administração de imunoglobulina e redução da intensidade da imunossupressão. A

combinação de Ganciclovir e Valganciclovir em altas doses com a globulina hiperimune pode

ser uma primeira abordagem.

Diante disso, concluímos que, segundo Romão (2007), atualmente com todo o aparato

terapêutico existente é possível aperfeiçoar a sobrevivência do enxerto e do paciente por meio

dos imunossupressores eficazes. Esses medicamentos que são aptos para evitar a rejeição do

enxerto ou através dos antimicrobianos (antibióticos, antivirais) que diminuem a incidência de

morte em decorrência de efeitos secundários do tratamento imunossupressor que provocam

infecções e neoplasias.

5.6.1 O papel do Enfermeiro no contexto de Transplante

Neste tópico abordaremos o papel do enfermeiro no contexto de transplante no que

tange a promoção de saúde do paciente. De acordo com Mendes et al (2012) o suporte técnico

do profissional de enfermagem é imprescindível para que o transplante seja realizado com

eficácia. Para diminuir o tempo de internação do paciente é preciso dispor de um conjunto

complexo de cuidados após a realização do transplante. Diante isso, os enfermeiros precisam

se equipar de assistência elevada, tanto aos candidatos e receptores de transplantes, quanto aos

parentes ou acompanhantes, consentido, dessa forma, o prosseguimento do processo

terapêutico fora do hospital, no ambiente domiciliar.

Ainda de acordo com o autor, no entanto, o papel desempenhado pelo enfermeiro e seu

serviço são distinguidos em consonância com sua constituição profissional, sua

24

responsabilidade na instituição e âmbito de sua atuação técnica. No panorama brasileiro,

apenas algumas instituições de ensino superior promovem formação específica nesta área de

conhecimento. Diante disso, é indispensável que os enfermeiros envolvidos num contexto de

transplante procurem um contínuo aprimoramento de sua prática profissional, buscando

formas de aperfeiçoar a assistência de enfermagem oferecida aos pacientes submetidos a

transplante.

Segundo Furtado et al (2012) o papel do enfermeiro num contexto de transplante de

rins deve primar essencialmente em proporcionar total aderência ao tratamento pelo paciente

que vai receber o órgão. Outra função do enfermeiro é promover orientação educativa de

enfermagem e acompanhar as situações de complicações, como as possíveis rejeições e

infecções nesse processo. Para tanto, é imprescindível que esse profissional esteja em

constante reciclagem se apropriando de informações técnicas e procedimentos apropriados

para o tratamento, tendo em vista uma completa reabilitação do paciente que realizou o

transplante renal.

Conforme autor supracitado a educação de enfermagem é uma atitude que necessita

ser levada em consideração por esse profissional, pois essa prática proporciona ao sujeito a

habilidade de enfrentar com equilíbrio as circunstâncias ocasionais nesse processo

terapêutico. Dessa forma, o enfermeiro, no desempenho desse papel educativo precisa instigar

a prática de certas atividades educativas, proporcionando a essas pessoas a oportunidade de

entender mais sobre sua enfermidade e tratamento e novas probabilidades que o auxiliem na

aquisição de um conjunto de informações úteis para o enfrentamento da condição vivenciada.

Segundo Cintra e Sanna (2005) a Enfermagem transformou a sua função

administrativa a partir do momento que passou a utilizar os recursos humanos, materiais e

físicos, que primeiramente era centrado no período de intra-operatório, ou seja, no exato

momento do transplante. Atualmente com o constante desenvolvimento de sua formação

prática passou também a exercer a função da enfermagem muito além dos limites cirúrgicos,

tornando-se paulatinamente independente e com autoridade legítima de uma futura

especialidade desta área. Conforme as autoras o Conselho Federal de Enfermagem, em sua

Resolução 292/2004 normatizou a ação do enfermeiro nos transplantes, colocando ao seu

encargo a função explicitamente de "planejar, executar, coordenar, supervisionar e avaliar os

procedimentos de enfermagem".

25

Diante do que foi exposto entendemos, segundo Mendes et al (2012), a relevância da

colaboração do enfermeiro como um integrante da equipe multidisciplinar de especialistas

promovendo cuidado ao paciente num contexto de transplante, sendo uma das funções

imprescindíveis no cumprimento de seu papel. Dessa forma, esses profissionais são

comumente chamados a proporcionar assistência eficiente aos pacientes submetidos a

transplantes, aos familiares e doadores vivos. Esse acompanhamento deve acontecer durante

todo o processo, ou seja, pré, intra e pós-operatório. Nessa situação o papel do enfermeiro

deve proporcionar ação de prevenção, detecção, tratamento e reabilitação dos pacientes com

problemas de saúde típicos do período de preparação para o transplante ou enfermidades

associadas ao tratamento pós-transplante.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo analisou a história do transplante em geral mostrando o grande

avanço que esta técnica tem experimentado ao longo do tempo, e como tem sido primordial

para proporcionar qualidade de vida aos pacientes transplantados renais. No entanto,

conforme pesquisa exposta neste trabalho, a infecção por citomegalovírus é prevalecente nos

casos desses pacientes ocasionado uma série de problemas clínicos e em casos mais extremos

levando ao óbito. Entretanto, a pesquisa demonstrou que há um aparato terapêutico que

possibilita a sobrevivência do enxerto e do paciente com o uso de imunossupressores eficazes.

Conforme observado a situação de transplante renal no Brasil, ainda não chegou ao

patamar ideal para alcançar a grande maioria da população, principalmente por causa de

questões referentes às grandes disparidades sociais e econômicas apresentadas na sociedade

brasileira. Falta uma política de saúde mais organizada e com mais recursos que a atual, para

que as necessidades da população possam ser atendidas de maneira eficiente.

Nesse sentido, conforme Garcia (2012), não obstante o desenvolvimento das técnicas

de transplantação de órgãos experimentado na atualidade existe fatores que impedem o acesso

de modo igualitário de todas as pessoas a uma cirurgia desse porte. Distintos fatores

imunológicos e não-imunológicos cooperam para as desigualdades sociais, culturais e

econômicas nos resultados do transplante, compreendendo os fatores de ordem biológica,

imunes, genéticos, metabólicos e farmacológicos, bem como comorbidades anexas, período

26

em diálise, características do doador e do órgão, situação socioeconômica do paciente,

aderência ao medicamento, ingresso ao cuidado e políticas de saúde pública.

A presente pesquisa buscou apresentar a importância de se conhecer as características

desta infecção por citomegalovírus que de uma maneira tão incisiva tem comprometido o

processo de recuperação dos pacientes submetidos ao transplante de rins. Tal situação

demonstra a necessidade de um constante aperfeiçoamento dos profissionais da área da saúde

que venha abarcar um combate coletivo de acordo com as necessidades reais dos pacientes

visando sua incolumidade geral.

Neste contexto o papel do enfermeiro é de extrema relevância, de acordo com Cintra e

Sanna (2005), a enfermagem que congrega o conhecimento de diversas ciências em sua

formação profissional, se fez presente desde o princípio da consumação da primeira

transplantação de rim no Brasil, em 1965, o transplante renal. Esta ciência colabora com um

componente que se consolida na gerência de pessoal e no desfecho da subordinação em

conformidade aos objetivos da enfermagem.

De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal COREN/DF, as atribuições privativas do enfermeiro, passam pelo cuidado direto a pacientes

graves com risco de vida; a direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da

instituição de saúde, pública ou privada; chefia de serviço e de unidade de Enfermagem, a

organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares

nas empresas prestadoras desses serviços; planejamento, consultoria, auditoria, entre outras.

Também de acordo com Ribas (2007), enfermagem é a ciência e a arte de auxiliar o

ser humano nas suas necessidades fundamentais, de torná-lo autônomo deste auxílio através

da instrução: de restaurar, conservar e promover a saúde. Segundo a autora, a enfermagem vai

muito além da prática assistencial, pois incumbe a ela a função característica de ensinar o ser

humano, tanto doente quanto sadio, para que este exerça as atividades que colaborem para

manutenção de sua saúde ou possa recuperá-la.

REFERÊNCIAS

NETO.

MLS.

História

dos

Transplantes.

2005.

Disponível

em

http://www.ucg.br/ucg/institutos/nepss/monografia/monografia_02.pdf. Acesso em: 04/12/12.

GARCIA, G.G. et. al. O Papel Global do Transplante Renal. J. Nefrol. Vol. 34, nº 1: São

Paulo, 2012. Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 05/05/2013.

27

SAS/MS, 2012 Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia. Acesso

em: 05/01/12.

MANFRO, R. C; CARVALHAL, G. F. Transplante renal, 2003. Disponível em:

http://mail.amrigs.org.br. Acesso em 05/01/2013.

Hospital Israelita Albert Einstein – Protocolo de Tratamento de Infecção pelo

Citomegalovírus (CMV), 2009. Disponível em: http://medicalsuite.einstein.br. Acesso em:

04/12/2012.

PINHEIRO, P. Como Funciona o Transplante

http//www.mdsaude.com/2009. Acesso em: 04/12/2012.

de

Órgãos.

Disponível

em:

ALENCAR, S.C.S. Doação de órgãos e tecidos: A vivência dos familiares de crianças e

adolescentes doadores, 2006. Disponível: http://www.ppgenf.ufpr.br. Acesso em 20/12/12.

COSTA, C. K. F. et al. Transplantes Renais no Brasil – Uma Abordagem da Teoria da

Agência, 2012. Disponível em: http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/eventos/2012.

Acesso em 02/05/2013.

HOSSNE, R. S; PRADO, R. G; NETO, A. B. Colite por Citomegalovírus em Paciente

Transplantada Renal – Relato de Caso e Revisão da Literatura. Ver. Brás Coloproct, 2007;

27(2): 214-218. Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 04/12/2012.

CINTRA, V; SANNA, M. C. Transformações na administração em enfermagem no suporte

aos transplantes no Brasil, 2005. Disponível: http://www.scielo.br/scielo. Acesso em?

10/06/2013.

ALMEIDA, J. R. A; ROQUE, A.J; GATTÁS, N; JOSE, W. R. Transplante Renal. Grupo de

Transplante Renal da Disciplina de Urologia da Unifesp – EPM. São Paulo: Moreira JR

Editora, 2012 pág. 1-12. Disponível em: http://www.moreirajr.com.br. Acesso em 20/01/12.

CANNIZZA, P. C. História dos Transplantes no Brasil, 2008. Disponível em:

blogspot.com.br – Acesso em 19/12/12.

ROMÃO, V. Transplante Renal – Conceitos Teóricos e Práticos, 2007. Disponível em:

http://www.aefml.pt/download/medicina. Acesso em: 20/12/2012.

TRANSDORESO – Associação dos pacientes doadores e transplantados renais de Sorocaba e

região, 2005. Disponível em: http://www.transdoreso.org/transplantes.shtml. Acesso em:

09/01/13.

SNT,

2001

Sistema

Nacional

de

Transplante

Disponível

http://dtr2001.saude.gov.br/transplantes/integram.htm/snt. Acesso em: 30/04/2013.

em:

CASTRO, E. K. O paciente renal crônico e o transplante de órgãos no Brasil: aspectos

psicossociais, 2005. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org – acesso em: 03/05/13.

28

CURY, J. L. et al. Efeitos negativos sobre a insuficiência renal crônica sobre a função

pulmonar e a capacidade funcional, 2010. Disponível em: www.scielo.br – acesso:

03/05/2013.

MOURA, L. et al. Monitoramento da doença renal crônica terminal pelo subsistema de

Autorização de Procedimentos de Alta complexidade – Apac – Brasil, 2000 a 2006., 2009.

Disponível em: http://scielo.iec.pa.gov.br. Acesso em: 03/05/13.

HSSP – Hospital Samaritano de São Paulo – Transplante Renal, 2010. Disponível em:

http://www.samaritano.org.br. Acesso em 04/12/2012.

UNESP

–

STR –

Sistema de Transplante Renal,

http://www.transplanterenal.com.br. Acesso em: 08/12/2012.

2009.

Disponível:

GRANATO, Celso. A Problemática da Infecção pelo Citomegalovírus em Pacientes

Imunodeprimidos. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. Vol. 23. Nº 3. São José do Rio Preto

Sept./Dec. 2001. Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em: 06/11/12.

MARTINS, F. P. P. et al. Correlação do esquema de imunossupressão com complicações pósoperatórias em transplantes renais através do uso da cintilografia renal dinâmica, 2001.

Disponível em: www.scielo.br – acesso em: 03/05/13.

MEDINA. P. J. O et al. O contexto do transplante renal no Brasil e sua disparidade

geográfica, 2011. Disponível em: http:// www.bases.bireme.br – acesso em: 03/05/13.

COUTO, J. C. F. et al. Citomegalovírus e gestação: Um antigo problema sem novas soluções,

2003. Disponível em: http://www.bases.bireme.br. Acesso em 03/05/2013.

JUNQUEIRA, JJM; SANCHO, TM; SANTOS, VA. Citomegalovírus: Revisão dos Aspectos

Epidemiológicos, Clínicos, Diagnósticos e de Tratamento, 2008. Disponível em:

www.luzimarteixeira.com.br. Acesso em: 04/12/2012.

PANNUTI, CS. Infecção por Citomegalovírus. Pediat. (São Paulo) 6: 144-153, 1984.

Disponível em: http://www.pediatriasaopaulo.usp.br/upload/pdf/872.pdf. Acesso em:

04/12/2012.

QUINTELLA. E. Citomegalovírus, 2007. Disponível em: www.doençasdofigado.com.br.

Acesso em: 04/12/2012.

HOPPE, L. Impacto da Infecção pelo Citomegalovírus na sobrevida de pacientes

transplantados de fígado, 2011. Disponível em: http://www.ufcspa.edu.br. Acesso em

06/11/12.

CAMARGO, L.F.A; GRANATO CFH; TOMYIAMA, HT; COBO, E; AJZEN, H;

PESTANA, JOM. Infecção pelo Citomegalovírus em Pacientes Submetidos a Transplante

Renal: Estudo de 20 casos. J. Bras. Nefrol. 1996; 18(2): 130-136. Disponível em:

www.google.com.br. Acesso em 18/12/12.

29

DEBONI, L. Estudo da Infecção por Citomegalovírus através da Técnica de Antigenemia, em

uma Coorte de Pacientes Transplantados Renais, 2001. Disponível em:

http://www.lume.ufrgs.br. Acesso em 02/12/2012.

SOUZA, R. S; GALANTE, N. Z; BARBOSA, D. A; PESTANA, J. O. M. Incidência e fatores

de risco para complicações infecciosas no primeiro anos após o transplante renal. J. Bras.

Nefol. Vol. 32 nº 1 São Paulo Jan./Mar. 2010. Acesso em: 08/12/2012.

COSTA, S. C. B. Infecção por citomegalovírus (CMV): epidemiologia, diagnóstico e

tratamento, 2005. Disponível: http://www.moreirajr.com.br – acesso em: 03/05/2013.

VARELLA, D. Citomegalovírus. Disponível em: http://drauziovarella.com.br/doenças-esintomas/citomegalovirus. Acesso em: 24/10/12.

BALISTRERI, WF. Como Tratar uma Infecção por Citomegalovírus Resistente ao

Ganciclovir, 2010. Disponível em: http://www.infectologia.org.br. Acesso: 04/12/12.

Hospital do Rim e Hipertensão – Fundação Oswaldo Ramos – Órgão Suplementar Unifesp –

EPM. www.google.com.br. Acesso em 04/12/2012.

MENDES, K. D. S et al. Transplante de órgãos e tecidos: Responsabilidades do enfermeiro,

2012. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/tce/v21n4/27.pdf. Acesso em: 08/07/13.

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, março 2013. Autarquia Federal criada

pela Lei n° 5.905/73. Disponível em: www.google.com.br. Filiado ao Conselho Internacional

de Enfermeiros – Genebra – Suíça. Acesso em: 08/06/2013.

FURTADO, O. A. M, et al. O enfermeiro assistencial e educador em uma unidade de

transplante renal: uma questão desafiadora, 2012. Disponível em: http://scholar.google.br.

Acesso em: 08/07/13.

RIBAS, A. C. O enfermeiro no processo de transplante renal, 2007. Disponível em:

http://www.pucpr.br. Acesso em: 06/01/13.

30

ANEXO A – Critérios utilizados para definir doença por CMV

Pneumonia (CMV-IP)

A presença de sinais e/ou sintomas de doença

pulmonar combinado com a detecção do CMV

em lavado brônquio-alveolar ou biópsia de

pulmão. A detecção deverá ser realizada por

cultura celular, testes histopatológicos, análise

imunohistoquímica ou hibridização in situ;

Doença

gastrointestinal

Sintomas gastrointestinais (colite, gastrite ou

esofagite)

(CMV-TGI)

associados

imunohistoquímica

com

positiva

histologia

para

CMV

ou

de

biópsias de lesões macroscópicas do trato

gastrointestinal;

Hepatite

O vírus deverá ser demonstrado em biópsias

hepáticas

(por

cultura,

imunohistoquímica,

hibridização in situ ou PCR) em combinação

com: aumento de, pelo menos, duas vezes o

valor máximo normal de alaninaaminotransferase

(ALT);

Achados

histopatológicos

consistentes

com

hepatite ou colangite;

Doenças neurológicas

Sintomas como encefalite, mielite transversa ou

outros sinais de doença difusa do sistema nervoso

central, juntamente com a detecção de CMV em

fluido cerebroespinhal por PCR, por cultura ou

detecção do antígeno;

Retinite

Lesões oftalmológicas típicas, com ou sem

provas virológicas, diagnosticadas pelo exame de

fundo de olho, realizado pelo oftalmologista, com

presença de retinite necrotizante com infiltrado

branco algodonoso, áreas de hemorragia e irite e

vitrite mínima.

31

Tabela 1

Critérios utilizados para definir recorrência de infecção ativa, infecção ativa tardia e/ou

doença tardia por CMV

Recorrência da infecção ativa

Infecção ocorrendo após a negativação

dos testes de AGM e/ou PCR, após o

tratamento do episódio inicial da

infecção;

Infecção ativa e/ou doença por CMV

tardia

Aquelas que ocorreram após 100 dias

do transplante.

Tabela 2

Critérios utilizados para definir infecção ativa por CMV

Soroconversão

Aparecimento dos anticorpos IgM e/ou IgG anti-CMV,

detectados por ELISA (infecção primária);

Elevação

(quatro

vezes ou mais) dos

Comparados com os títulos anteriores, detectados por

ELISA (infecção secundária);

títulos séricos de IgG

anti-CMV

N-PCR

Duas ou mais reações positivas, consecutivas; 5(A)

Antigenemia

Uma ou mais células antígeno pp65-positivas para

CMV, detectadas nos leucócitos polimorfonucleares.

8(A)

Tabela 3

Protocolo de tratamento precoce de infecção ativa e de doença pelo CMV guiado pela

positivação dos testes de monitorização

ESQUEMA

DOSE

Tratamento da infecção ativa

10 mg/kg/dia, por sete dias + manutenção;

Tratamento da doença

10 mg/kg/dia, por 21 dias + manutenção;

Manutenção

5 mg/kg/dia, três vezes por semana até 12 doses.

Tabela 4. Disponível: http://www.fcm.unicamp.br

32

ANEXO B – GLOSSÁRIO

Adenovírus: são um grupo de vírus muitos frequentes de genoma de DNA duplo (dupla

hélice). Não possuem envelope bilipídico e são extremamente resistentes.

ALT: alanina aminotransferase

AST: aspartato aminotransferase

Azatioprina: É um medicamento de uso oral que aumenta a produção de anticorpos e ajuda a

diminuir a inflamação, sendo muito eficaz no tratamento de pacientes que fizeram transplante

de órgãos.

Calicivírus: são membros da família Caliviridae, é um grupo de vírus de genoma de RNA

simples de sentido positivo (usado diretamente na síntese das proteínas). Não possuem

envelope bilípidico e são extremamente resistentes.

Ciclosporina: É uma droga imunossupressora potente e efetiva no combate à rejeição de

órgãos transplantados e também para tratar doenças auto-imunes graves.

Citológicos: São os estudos da estrutura das funções das células.

Clostridiun difficile: É um bacilo (Gram-positivo) comensal do trato gastrointestinal

responsável por doenças gastrointestinais associadas a antibióticos, que variam desde uma

diarréia até uma Colite pseudomembranosa.

CMV: Citomegalovírus

Corticosteróides: Um grupo de drogas muito usadas em medicina clínica, nem sempre,

porém, com indicações precisas.

DNA linear: Um cromossomo é uma estrutura organizada de DNA e proteína que são

encontradas nas células. A molécula de DNA pode ser circular ou linear.

Foscarnet: É a base conjugada do ácido fosfonofórmico, composto químico de fórmula

HOOOC-POᶾH², é um antiviral utilizado para as infecções por herpevírus e citomegalovírus,

especialmente

para

as

retinites

ocasionadas

por

citomegalovírus

em

pessoas

imunodeprimidas.

Ganciclovir: É um seletivo fármaco antiviral para tratamento das infecções causadas por

citomegalovírus e vírus do herpes. Também é utilizado em pacientes imunodeprimidos,

aidético e paciente em diálise.

Herpes: doença cutânea que se manifesta através da formação de pequenas vesículas em

grupo.

33

Herpes-zoster: É uma erupção cutânea dolorosa com bolhas causada pelo vírus varicelazóster, o vírus que causa a catapora.

Hipocalcemia: É caracterizada pela deficiência de cálcio no organismo, que pode ser causada

na hemodiálise.

Hipocalemia: É a concentração sérica de Potássio baixa.

Pode ser causada por ingestão insuficiente de potássio, ou perda elevada devido ao uso de

diuréticos ou transpiração.