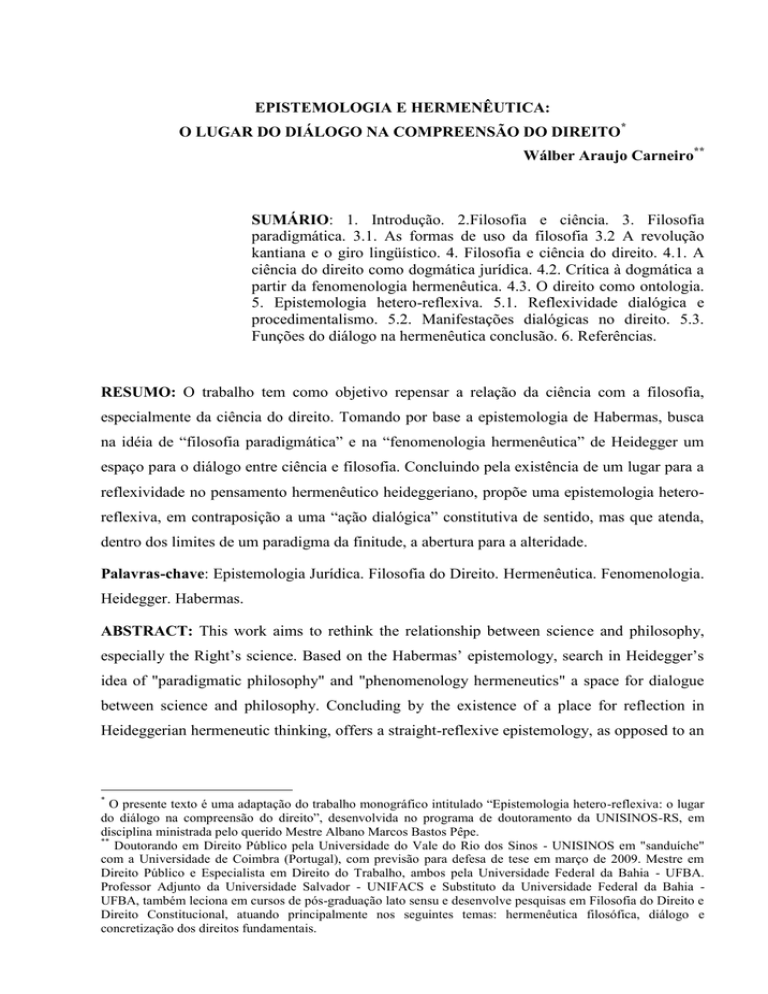

EPISTEMOLOGIA E HERMENÊUTICA:

O LUGAR DO DIÁLOGO NA COMPREENSÃO DO DIREITO*

Wálber Araujo Carneiro**

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2.Filosofia e ciência. 3. Filosofia

paradigmática. 3.1. As formas de uso da filosofia 3.2 A revolução

kantiana e o giro lingüístico. 4. Filosofia e ciência do direito. 4.1. A

ciência do direito como dogmática jurídica. 4.2. Crítica à dogmática a

partir da fenomenologia hermenêutica. 4.3. O direito como ontologia.

5. Epistemologia hetero-reflexiva. 5.1. Reflexividade dialógica e

procedimentalismo. 5.2. Manifestações dialógicas no direito. 5.3.

Funções do diálogo na hermenêutica conclusão. 6. Referências.

RESUMO: O trabalho tem como objetivo repensar a relação da ciência com a filosofia,

especialmente da ciência do direito. Tomando por base a epistemologia de Habermas, busca

na idéia de “filosofia paradigmática” e na “fenomenologia hermenêutica” de Heidegger um

espaço para o diálogo entre ciência e filosofia. Concluindo pela existência de um lugar para a

reflexividade no pensamento hermenêutico heideggeriano, propõe uma epistemologia heteroreflexiva, em contraposição a uma “ação dialógica” constitutiva de sentido, mas que atenda,

dentro dos limites de um paradigma da finitude, a abertura para a alteridade.

Palavras-chave: Epistemologia Jurídica. Filosofia do Direito. Hermenêutica. Fenomenologia.

Heidegger. Habermas.

ABSTRACT: This work aims to rethink the relationship between science and philosophy,

especially the Right’s science. Based on the Habermas’ epistemology, search in Heidegger’s

idea of "paradigmatic philosophy" and "phenomenology hermeneutics" a space for dialogue

between science and philosophy. Concluding by the existence of a place for reflection in

Heideggerian hermeneutic thinking, offers a straight-reflexive epistemology, as opposed to an

*

O presente texto é uma adaptação do trabalho monográfico intitulado “Epistemologia hetero-reflexiva: o lugar

do diálogo na compreensão do direito”, desenvolvida no programa de doutoramento da UNISINOS-RS, em

disciplina ministrada pelo querido Mestre Albano Marcos Bastos Pêpe.

**

Doutorando em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS em "sanduíche"

com a Universidade de Coimbra (Portugal), com previsão para defesa de tese em março de 2009. Mestre em

Direito Público e Especialista em Direito do Trabalho, ambos pela Universidade Federal da Bahia - UFBA.

Professor Adjunto da Universidade Salvador - UNIFACS e Substituto da Universidade Federal da Bahia UFBA, também leciona em cursos de pós-graduação lato sensu e desenvolve pesquisas em Filosofia do Direito e

Direito Constitucional, atuando principalmente nos seguintes temas: hermenêutica filosófica, diálogo e

concretização dos direitos fundamentais.

"dialogic action" constitutive of meaning, but that answer within the limits of a finiteness’

paradigm, the opening for alterity.

Keywords: Juridical epistemology. Right’s epistemology. Right’s philosophy. Hermeneutics.

Phenomenology. Heidegger. Habermas.

1. INTRODUÇÃO

A colocação da ciência como uma forma de conhecimento distinto da filosofia faz com que

ambas possam se observar mutuamente. Essa nova forma de interação, facilmente percebida

na epistemologia, segue dois rumos fundamentalistas e diametralmente opostos. No primeiro,

a filosofia assume um papel soberano, determinando o lugar da ciência e sendo responsável

pela racionalidade de seus postulados. No segundo, a ciência positivista se fecha em torno de

suas constatações empíricas e ignora a contribuição da filosofia na reflexão sobre seus

métodos e resultados. A diferenciação funcional da ciência e da filosofia proporciona, por um

lado, a abertura de observações cruzadas, mas, por outro, cria as condições de possibilidade

para o estabelecimento de uma hierarquia entre os saberes, o que leva ao fundamentalismo

filosófico ou ao reducionismo positivista.

Os reflexos dessa cisão são facilmente percebidos no direito. A aproximação do modelo juscientífico ao modelo das ciências naturais, voltadas para a captação da dimensão lógica da

realidade, ora promovendo a mitificação de uma “operação” mecânica do direito; ora

proporcionando um recuo da ciência do direito em relação aos aspectos valorativos, é um

exemplo nítido da influência positivista. Essa cisão provoca uma ruptura entre a crítica e a

dogmática, sentida em diversas áreas: da prática, que não incorpora um modelo

epistemológico e se movimenta a partir de “filosofias ornamentais”, à academia, que promove

a cisão entre disciplinas propedêutico-fundamentais e dogmático-profissionalizantes. Surge no

direito dois mundos: um mundo que “resolve problemas” e um mundo que fica “procurando o

que resolver”. Um universo pragmático que não é capaz de refletir acerca dos postulados e

que opera envolto a um “manto metafísico” velador e um mundo que não consegue despertar

o senso crítico da ciência em razão da complexidade do seu discurso.

O presente trabalho tenta resgatar esse “diálogo perdido” entre filosofia e ciência,

especialmente entre epistemologia e ciência do direito. Tenta mostrar que é possível um

mútuo aprendizado entre ambas e que não é apenas possível, mas necessário, fazer filosofia

“no” direito1. A epistemologia não estabelece por quantos anos o autor de um homicídio

ficará preso; não determina o prazo máximo de duração de um contrato de trabalho

temporário, nem tem a função de criar um conceito jurídico que sintetize analiticamente o

crime. No entanto, a ciência não conseguirá com seus conceitos e pontos de partida

“inquestionáveis” resolver os problemas demandados, tendo em vista que o fenômeno

compreensivo impede que suas “operações tautológicas” não tragam consigo uma carga

criativa. Direito e filosofia devem dialogar e buscar, circularmente, respostas para uma

filosofia-prática.

Desse modo, analisaremos, sempre dentro das possibilidades desse trabalho, o

desenvolvimento histórico da filosofia e o momento em que a sua vocação científica dela se

desgarra. Sustentando a idéia de “filosofia paradigmática”, tentaremos demonstrar que a

“fenomenologia hermenêutica” pode promover esse diálogo entre filosofia e ciência, sem

atrair para si as críticas dirigidas a uma epistemologia autoritária. Em seguida, tentaremos

demonstrar como é possível encontrar, dentro do movimento compreensivo inerente à

cognição do direito, um espaço para uma epistemologia reflexiva na alteridade: uma

epistemologia hetero-reflexiva.

2. FILOSOFIA E CIÊNCIA

A relação entre ciência e filosofia não é algo novo, muito embora o desenvolvimento histórico

dessa relação não revelará uma “função” evolutiva, mas “rupturas epistemológicas”

(BACHELARD, 1974). Neste capítulo, não temos a pretensão de esgotar as diversas formas

de contato entre o pensamento científico e o pensamento filosófico, nem demonstrar os

principais momentos em que ouvimos um “não” aos principais paradigmas2. O objetivo é

menos pretensioso: tentaremos mostrar como a filosofia e a ciência se inter-relacionaram, em

que momento se percebeu a diferenciação funcional que separa essas duas formas de

conhecimento e quais os caminhos que essa relação toma a partir de então.

Essa relação poderia ser buscada em diversos campos da filosofia, a exemplo da filosofia das

ciências, gnosiologia, história da filosofia e, até mesmo, na própria ciência. Contudo, é a

epistemologia a área que melhor permite a identificação do modelo paradigmático sobre o

qual as ciências se constroem, identificado, especialmente, a partir do método e do objeto da

1

2

Devemos essa expressão a Lenio Streck.

Bachelard fala de uma “filosofia do não” (1974), necessária à ruptura do paradigma dominante.

ciência3. É a recorrência epistemológica “que torna possível o desenvolvimento de uma

história teórica ou de um conhecimento teórico da história das ciências” (JAPIASSU, 1992, p.

20) para além, inclusive, do momento em que a epistemologia surge como uma preocupação

sistematizada.

A questão do conhecimento sempre foi uma preocupação para o homem. Contudo esse

conhecimento não passava de um instrumento para o domínio de determinados fenômenos

naturais. Na Grécia Antiga, no entanto, surge um novo modo de ver o conhecimento; uma

perspectiva que dá ao conhecimento uma razão-de-ser-em-si-mesmo, ou seja, o conhecimento

dos filósofos ou daqueles que “amam a sabedoria”. “Na verdade, o fundamento sobre que se

ergueu a filosofia na Grécia era o irrefreável desejo de saber, mas não aquilo que chamamos

“ciência” (GADAMER, 1983, p. 12). Na Metafísica, Aristóteles afirma que o homem tem o

conhecimento como um desejo natural e traça analiticamente a distinção entre os três tipos de

saber: a) aquele decorrente de uma experiência direta e que informa apenas “o que é” o

objeto; b) aquele voltado para a manualidade da técnica que demonstra “como é” o objeto e c)

aquele que se volta a questões teóricas e busca o “por que algo é”. Sobre este último, que

denomina ciência, dirá na Metafísica:

Aquele que é mais exato e mais capaz de ensinar as causas é mais sábio, em todas

as áreas do conhecimento. E quanto às ciências, igualmente, aquilo que é desejável

por si mesmo e com vistas apenas ao conhecimento é mais próprio da sabedoria do

que aquilo que é desejável com vistas aos seus resultados [...] (ARISTÓTELES,

1999).

Na verdade, para os gregos, não fazia sentido falar em “ciências empíricas”, restando à

poietike, episteme ou techne, saberes “sobre cuja a base é possível fabricar algo”

(GADAMER, 1983, p. 13).

Contudo, outros filósofos tiveram preocupações que estariam mais próximas daquilo que hoje

se entende por “ciência”. A matemática de Pitágoras e elaboração de seu teorema 4, colocando

a geometria no campo de estudos teóricos, diferente do que ocorria com os egípcios. Na

matemática, também se destacaram Tales de Mileto (séc. VI a.C.) e Euclides (séc. III a.C), de

Alexandria. Na mecânica, contudo, verifica-se a matriz de uma relação fundamental para o

“desenvolvimento” da ciência moderna: a aliança com a técnica. Foi Arquimedes (séc. III

3

Há diversas concepções sobre epistemologia, contudo, nos limites desse trabalho, o binômio método-objeto

sintetiza as preocupações de uma epistemologia clássica. Não podemos ignorar, contudo, que o giro lingüístico e

quebra da estrutura cognitiva sujeito-objeto atinja diretamente esse binômio e, com isso, promova uma

desarticulação nessa estrutura. Sobre os diversos modos de ver a epistemologia, vide Hilton Japiassu (1992).

4

Pitágoras foi quem primeiro observou a relação entre catetos e a hipotenusa em triângulos retângulos,

identificando que “o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos”.

a.C.) quem, ainda na antiguidade, colocou a ciência a serviço da técnica, fato que pode ser

comprovado a partir de muitos dos seus inventos, como, por exemplo, a “catapulta”5.

Uma distinção fundamental entre filosofia e ciência só começa a ser percebida a partir de um

novo conceito de ciência e de método, que se dá na modernidade com Galileu, “em âmbito

parcial, e fundamentado filosoficamente por Descartes” (GADAMER, 1983, p. 13). A

especificidade metodológica não permite apenas uma distinção, mas abre espaço para o

estudo dessa especificidade. A preocupação acerca do método da ciência não apenas causa

uma ruptura com a filosofia, como também proporciona a ela um novo objeto de estudo: a

própria ciência. Nesse processo evolutivo, a teoria do conhecimento, que tinha preocupações

generalizantes, passa a conviver com uma nova área da filosofia, especialmente voltada para o

estudo da ciência: a epistemologia6.

Uma vez instaurada a distinção, inicia-se uma relação distintiva entre filosofia e ciência e,

com isso, a pergunta sobre o papel da filosofia para com a ciência. Dois extremos podem ser

percebidos: um que coloca o pensamento científico subordinado ao julgamento da filosofia e

outro que reduz a filosofia a um conhecimento ultrapassado pela ciência. Na primeira

vertente, a epistemologia ganha relevo e passaria a comandar o relacionamento entre ciência e

filosofia.

A filosofia teria com a ciência uma relação puramente interesseira, explorando-a

para seus próprios fins. Isto se torna manifesto nas três funções clássicas atribuídas

à filosofia das ciências: 1. Situar o lugar do conhecimento científico dentro do

saber [...]. 2. Estabelecer os limites do conhecimento científico [...]. 3. Buscar a

natureza da ciência [...]. (JAPIASSU, 1992, p. 25-26)

Na segunda vertente, a reflexão sobre o conhecimento científico passa a ser feito pela própria

ciência.

A doutrina positivista, cujo fundador foi A. Comte (1798-1857), teve profunda

influência na ciência posterior. Ela é constantemente retomada sob novas formas.

Pode ser expressa, de um ponto de vista filosófico, pela confiança excessiva que a

sociedade industrial depositou na ciência experimental. Embora pretenda negar toda

filosofia, ela elabora uma verdadeira filosofia da ciência, cujos princípios poderão

ser resumidos nas seguintes afirmações: a) as únicas verdades a que podemos e

devemos nos referir são os enunciados das ciências experimentais: trata-se de

verdades claras, unívocas e imutáveis; b) todo e qualquer outro tipo de juízo deve

ser abandonado como sendo teológico ou filosófico; c) a função das ciências

experimentais não é a de explicar os fenômenos, mas a de prevê-los, e de prevê-los

para dominá-los; o que importa não é saber o “porquê”, mas o “como” das ciências;

d) o aparecimento da ciência esboçaria, para a humanidade, um mundo inteiramente

novo, possibilitando-o viver na “ordem” e no “progresso”. Portanto, para Comte, o

5

Sobre Arquimedes e a aplicação técnica de suas teorias, vide Arquimedes: uma porta para a ciência, de Jeanne

Bendick (2002).

6

Sobre a relação entre Epistemologia e Teoria do Conhecimento, Filosofia das Ciências e Metodologia, vide

Albano Marcos Bastos Pepe (2007, p. 24-36).

papel da filosofia ficaria reduzido a uma função de síntese vulgarizadora e de

pregação moral. Todavia, não tardou a serem mostradas as insuficiências filosóficas

do positivismo. (JAPIASSU, 1992, p. 66-67)

Esses dois extremos, aqui representados por passagens de Hilton Japiassu, proporcionam

visões míopes sobre as diversas pretensões de racionalidade. Uma superestima o universo

teórico-abstrato, ignorando um mundo natural que condiciona e impõe limites ao homem.

Outra ignora a reflexão moral-prática, resumindo o sensível ao perceptível, não

proporcionando a reflexão ética e estética dos meios e dos fins de uma ciência. A relação da

ciência e da filosofia, a partir do momento de sua cisão, não deve caminhar para extremismos,

mas para uma reconciliação onde a ciência possa, a partir da filosofia, ser refletida e a

filosofia possa, a partir de constatações empíricas, repensar as condições para o

conhecimento.

Essa nova possibilidade passa a ser pensada em diversas propostas epistemológicas que

partem de uma unidade do nosso saber e, para além de Hegel e Schelling (GADAMER, 1983,

p. 14), encontramos filósofos contemporâneos como Bachelard (1972)7 e Habermas (2003).

Quanto a Bachelard, explica Albano Pêpe (2007, p. 27):

A filosofia bachelardiana não procura criar uma epistemologia que se desassocie do

estatuto da Filosofia e que nem tampouco se filie no discurso filosófico. Sua

proposta permite o surgimento de uma epistemologia singular, pois, não aceitando

uma epistemologia submetida às premissas científicas, nem tampouco aos clássicos

sistemas filosóficos, traz consigo instrumentos teóricos para o surgimento de uma

nova filosofia, afeita a má cultura científica contemporânea, onde os quadros do

conhecimento devem ser tornados flexíveis e alargados, e onde a cultura científica

deve determinar modificações profundas no pensamento.

No capítulo seguinte, tomaremos por base a crítica habermasiana sobre o pensamento de Kant

e, a partir dela, tentaremos demonstrar que uma filosofia hermenêutica “paradigmática”

(STEIN) de Heidegger admite um espaço epistemológico para o diálogo entre filosofia e

ciência.

3. FILOSOFIA PARADIGMÁTICA

3.1. AS FORMAS DE USO DA FILOSOFIA

Para Ernildo Stein há três formas de filosofia8. A primeira ele denomina de “filosofia

ornamental”, ou seja, aquela que é utilizada em diversos tipos de discurso, de maneira

aleatória e desconectada do contexto em que foi produzida. Trata-se da utilização da filosofia

7

Sobre o pensamento epistemológico de Bachelard, vide Albano Pepe (2007).

Essa classificação foi apresentada por Ernildo Stein em seu curso “Um universo singular da Filosofia: um autor

examina a sua obra”, oferecido na PUC-RS. A transcrição das aulas está sendo preparada para futura publicação.

8

como mera retórica, fato verificado constantemente nos discursos dogmáticos do direito

quando se busca na filosofia uma frase de efeito para sustentar uma determinada decisão. A

segunda espécie de filosofia é a de “orientação”. Nelas encontraremos um esforço histórico de

recompor áreas temáticas da filosofia, a exemplo da ética, da estética, da política, da

metafísica, da lógica, da linguagem e de todas as áreas temáticas que visam a sistematizar o

estudo da filosofia. Não obstante à importância desses estudos, percebe-se que nenhuma

dessas áreas temáticas sobrevive sozinha, na medida em que elas, além de não constituírem

um sistema filosófico, dependem da sustentação de outras áreas e de outros conceitos. Esse

tipo de filosofia acaba sendo uma boa fonte para a utilização da filosofia como ornamental,

muito embora não seja esse o objetivo desses estudos.

Dirá, então, Stein, que a terceira forma em que a filosofia se manifesta é a paradigmática.

Nela há um compromisso com a formulação de outros saberes, especialmente os saberes

científicos. As filosofias paradigmáticas se constituem em sistemas filosóficos e envolvem

“um estilo de pensar, onde existe um modelo teórico, um método, uma teoria da verdade, uma

teoria da racionalidade” (STEIN, 2001a, p. 43).

A preocupação de se estabelecer um paradigma filosófico possui diversas justificativas. A

principal delas – e a mais problemática para os fins buscados neste trabalho – está ligada à

iluminação do pensamento científico, ou seja, a posição paradigmática da filosofia está, no

fundo, voltada para que a ciência seja melhor compreendida. O pensamento científico para ser

considerado racional depende de um paradigma, caso contrário, o padrão de racionalidade

ficará solto em afirmações dogmáticas e, necessariamente, metafísicas. A racionalidade

científica será, portanto, relativa ao paradigma adotado. Como falar em racionalidade

científica se não for estabelecido um padrão para essa racionalidade? Como falar em

conhecimento, sem uma teoria do conhecimento? Como falar em verdades, sem pressupor

uma teoria da verdade? E todas essas questões não podem ser respondidas pela própria

ciência, sob pena de não passarem de uma tautologia com uma função ideológica

extremamente perversa.

Além disso, essas questões não podem ser respondidas de modo desconectado. Um padrão de

racionalidade, por exemplo, não pode estar desconectado de uma teoria da verdade, sendo que

ambas devem estar sujeitas aos limites e possibilidades impostos pela teoria do conhecimento

inscrita no paradigma. Somente assim será possível compreender a ciência, do mesmo modo

em que esta, a partir de suas construções empíricas, poderá retro-alimentar o paradigma.

Aqui não está sendo sustentada a superioridade do discurso filosófico em relação ao discurso

científico a partir de uma epistemologia dominadora, como foi visto no capítulo passado.

Habermas (2003, p. 17-34), partindo da crítica de Rorty à filosofia como um “espelho da

natureza”, questiona o seu papel (da filosofia) como juiz e indicador de lugar da ciência,

funções proporcionadas pela teoria do conhecimento inaugurada por Kant9. A proposta

paradigmática aqui apresentada, ainda que se contemple uma teoria do conhecimento, não tem

a pretensão de julgar a ciência, nem a de indicar o lugar de um saber científico subalterno.

Neste sentido, essa proposta se coaduna com a proposta habermasiana de uma filosofia como

“intérprete” e “guardadora de lugar” da ciência (HABERMAS, 2003, p. 30 e 33). A filosofia

paradigmática, neste sentido, não julga a ciência, mas possibilita a sua compreensão a partir

de um outro lugar de observação; desnuda concepções despóticas da metafísica; permite que

as construções dogmáticas da ciência dialoguem com outras alternativas de racionalidade. A

filosofia como “guardadora de lugar” não deixa, por um lado, lacunas entre o pensamento

científico e filosófico, ao mesmo tempo que mantém com a ciência uma tensão que provoca

retro-alimentações. A atribuição de “guardiã da racionalidade”, da qual Habermas não abre

mão (SOUZA, 2005, p. 17), é uma marca de uma dimensão transcendental conferida à

filosofia, o que o afasta de um pragmatismo “descompromissado”10.

O próprio Habermas vai admitir que o pragmatismo e a filosofia hermenêutica “situam, de

fato, a dúvida quanto às pretensões de fundamentação e autofundamentação do pensamento

filosófico a nível mais profundo do que os críticos que se colocam na linhagem de Kant e de

Hegel”, justamente pelo fato de abandonarem o “modelo do conhecimento baseado na

percepção e na representação de objetos” (2003, p. 24). Habermas e Heidegger se aproximam

na medida em que ambos consideram que “não é mais a subjetividade (o “eu”), que vai dar o

lugar do fundamento último” (STEIN, 2001a, p. 43), muito embora se distanciem em um

ponto central ao nosso problema.

Habermas crê no progresso da razão. Heidegger pensa que a razão chegou ao seu

limite e que não é simplesmente pela crença da multiplicação das conquistas da

razão que conseguiremos resolver o problema da filosofia e da finitude.

É neste sentido que temos que perguntar a Habermas de onde ele tira o otimismo

cognitivo ou o otimismo epistemológico. Temos que perguntar a Heidegger porque

para ele a epistemologia é, na expressão dele mesmo, uma exacerbação da

subjetividade. Quer dizer, Habermas verá na epistemologia um movimento de

9

Kant propõe que a ciência construída sobre as bases de uma metafísica despótica seja colocada no “tribunal da

razão” (2001, p. 5)

10

Sobre a dimensão transcendental da filosofia habermasiana e de suas aproximações com o pragmatismo –que

resulta do debate de Habermas com Richard Rorty – vide a coletânea Filosofia, racionalidade e democracia: os

debates Rorty & Habermas organizada por José Crisóstomo de Souza (2005).

progresso e Heidegger vê na epistemologia uma exacerbação da subjetividade.

(STEIN, 2001a, p. 41).

O nosso objetivo é demonstrar que é possível uma epistemologia dentro da finitude

heideggeriana, tendo o diálogo um lugar nesse espaço epistemológico. Não uma

epistemologia ditatorial, “cartesiano-kantiana”, confinada a imperativos metodológicos e que

vê o conhecimento como uma tentativa de “espelhar a natureza” (RORTY, 1979); nem uma

epistemologia pragmática, sem compromissos transcendentais que retirassem dela a

prerrogativa de “guardiã da racionalidade”. Uma “epistemologia” onde será possível falar em

“construções dialógicas” dentro da finitude hermenêutica. Ainda que a adoção pelo paradigma

hermenêutico represente uma opção, não é possível ignorar que a busca pelo espaço

epistemológico neste paradigma não se deva a uma forte influência de Habermas.

Assim, quando falamos do conceito de paradigma na filosofia, temos que ter

cuidado porque em filosofia também há paradigmas co-existentes e em filosofia

também existem conflitos de racionalidade. A realidade não é contraditória,

contraditórios são os nossos conceitos sobre a realidade, nossas teorias sobre a

realidade. Assim também os paradigmas são uma espécie de produto desse

processo. (STEIN, 2000, p. 45)

O que se defende aqui é, portanto, uma das diversas formas de perceber a realidade. Contudo,

a nosso ver, a mais apropriada para conceber o problema da compreensão do direito e para

proporcionar alternativas emancipatórias. A escolha de um paradigma não é aleatória, não

sendo possível nos desprender de um certo funcionalismo nessa escolha, mesmo quando ela

se dá por propostas ditas descritivas. Neste sentido, razão a Habermas ao afirmar que “en la

fuerza de la autorreflexión el conocimento y el interés son uno” (2002a, p. 177).

Para compreender esse novo paradigma filosófico, é necessário retomarmos, a partir de Kant,

um movimento que culminou no giro lingüístico e na superação da filosofia da consciência.

3.2. A REVOLUÇÃO KANTIANA E O GIRO LINGÜÍSTICO

Nada neste contexto está dissociado da viragem ou giro lingüístico e da reformatação do papel

da filosofia e de seu deslocamento no sentido contrário tanto à metafísica despótica já atacada

por Kant (2001, p. 4), quanto à representacional por ele inaugurada. O giro lingüístico, ainda

que tenha alguns marcos teóricos, pode ser percebida, portanto, como um processo de

transformação da filosofia que se desloca paulatinamente de um mundo cosmológico da

filosofia clássica, passa por um mundo natural, objeto de conhecimento das ciências naturais e

chega a um mundo humano. Desse modo, percebe-se, como aponta Stein, para um movimento

de “humanização do mundo”11. A linguagem foi o fio condutor que acolhe essa nova forma de

ver o mundo, em contraposição à consciência que representava o fio condutor, ou o ponto

convergente, das construções metafísicas. A passagem da filosofia da consciência para a

filosofia da linguagem representa, portanto, a mudança de um paradigma gnosiológico que

transforma a filosofia contemporânea e, consequentemente, as ciências empíricas, sociais e

humanas na medida em que a estrutura cognitiva sujeito-objeto é substituída pela estrutura

sujeito-sujeito.

Muito embora não esteja inserido na filosofia da linguagem, é inegável que essa mudança de

paradigma está diretamente associada à “revolução copernicana” proporcionada por Kant. É a

partir de Kant que se pode falar em uma teoria do conhecimento e não apenas de problemas

do conhecimento. Foi o gênio de Kant que deu o passo decisivo da filosofia moderna ao

descerrar os horizontes para a meditação da questão da finitude. Não apenas o formalismo dos

escolásticos do seu tempo, mas os novos desafios da ciência levaram Kant a rever a tradição

ontoteológica, abrindo o caminho para uma ontologia da finitude (STEIN, 2002c, p. 149).

Kant coloca as principais indagações filosóficas que moverão a filosofia contemporânea até

então e que, ao mesmo tempo, proporcionarão uma releitura de toda a filosofia pré-kantiana.

“Com Kant, contra Kant, jamais sem Kant”. “Que posso saber?”, “que devo fazer?” e “em que

me é permitido crer?” são as interrogações kantianas que servirão de pauta para as filosofias

paradigmáticas a partir dele, além de uma quarta indagação (que é o homem?) não muito

recordada e que, segundo Stein (2002c, p. 151), representaria o ponto de partida para a

constituição de uma antropologia filosófica como uma filosofia primeira, muito embora

admita o filósofo gaúcho que essa filosofia jamais poderia se constituir no sistema kantiano12.

As três críticas kantianas, que derivam de suas inquietudes filosóficas, servem de pauta para

futuras discussões epistemológicas até hoje em voga na medida em que nos alerta para a

existência de três mundos. A natureza e o modo de interação dos mundos natural, social e

individual passam a ser a pedra de toque da epistemologia e foi fundamental para a

humanização dessa interação13. Mas Kant não poderia ter dado um salto maior que aquele que

foi dado com a crítica da razão pura. Um passo maior que este sequer seria entendido na sua

época e, certamente, teria sido apagado pelas traças em alguma biblioteca de Königsberg. Em

11

Sobre o desenvolvimento histórico do conceito de mundo vivido, vide Ernildo Stein em Mundo Vivido (2004

mundo, p. 79-89)

12

Essa afirmação também foi feita no seu curso “Um universo singular da Filosofia: um autor examina a sua

obra”, oferecido na PUC-RS.

13

Toda discussão entre Popper e Kuhn, bem como a epistemologia comunicativa de Habermas e a epistemologia

genética de Piaget, por exemplo, se voltam para os três mundos desnudados por Kant.

razão disso, Kant formula todo o seu sistema a partir da estrutura cognitiva sujeito-objeto e,

por mais paradoxal que pareça, ao tentar quebrar o que ele chama de metafísica dogmática e

despótica (2001, p. 4) acaba inaugurando uma outra forma de metafísica, estabelecida a partir

das representações de um sujeito solipsista.

Dada a primeira revolução filosófica com Kant (a copernicana), segue-se, segundo Apel,

outras duas. Para Apel, da revolução transcendental kantiana, verifica-se a revolução

fenomenológica e, em seguida, a revolução lingüística. Habermas, por sua vez, fala no giro

copernicano de Kant, na viragem lingüística e avoca para si a viragem lingüístico-pragmática.

Na verdade, as duas fases seguintes representam fases evolutivas de um processo relacionado

com a já referida humanização do conceito de mundo, sendo que as duas fases pós-kantianas

retratadas por Habermas estão diretamente relacionadas com a interação entre a hermenêutica

(segunda viragem) e o diálogo (a terceira viragem). Os diferentes enfoques de Apel e

Habermas se devem, no fundo, às duas correntes que se põe em voga nos anos 20 a partir da

pergunta “de onde vem o conhecimento humano?”: a teoria analítica da linguagem e a

fenomenologia. Se a fenomenologia, segundo Husserl, era ele e Heidegger, a linguagem era

Wittgenstein. Contudo, a viragem lingüística se dá, apenas, com Heidegger e Witgenstein.

O giro pragmático de que fala Habermas está associado à sua teoria da ação comunicativa, já

que ele não considera as outras matrizes como pós-metafísicas, sendo a pragmática, no

sentido empregado por Habermas, a marca da última virada14. A fenomenologia

hermenêutica, ao contrário do que sustenta Habermas, é colocada aqui, ao lado da filosofia

analítica de Wittigenstein, como os marcos do linguistic turn. As contribuições do

pensamento habermasiano não serão aqui consideradas como marco da revolução filosófica,

ainda que consideremos a singularidade do sistema habermasiano.

Desse modo, o giro lingüístico inaugura novas possibilidades para a filosofia e acentua a

identificação da linguagem como um meio universal, em contraposição à sua condição de

cálculo15 (KUSCH, 2003). Em verdade, a linguagem deixa de ser “uma terceira coisa que se

interpõe entre sujeito e objeto” (STRECK, 2004a, p. 62) – uma mera representação semântica

14

Habermas dirá que “a auto-reflexão , que a desempenha [o desvelamento], pertence ainda à época da

subjetividade moderna” (2002b, p. 193).

15

Gadamer (2003b, p. 590) afirma que a linguagem não é “um instrumento, capaz de construir, como a

linguagem matemática, um universo dos entes, objetivados e disponíveis graças ao cálculo. Nem um espírito

infinito nem uma vontade infinita podem superar a experiência do ser, apropriada à nossa finitude.” Sobre a

distinção entre linguagem como cálculo e linguagem como medium, vide Martin Kusch (2003).

da realidade – e passa a ser considerada como um meio universal de significado16. Como

medium (mitte) (GADAMER, 2003b, p. 589) a linguagem passa a ser condição de

possibilidade para o significado das coisas, constituindo-se como um horizonte para a

determinação do ser e, ao mesmo tempo, determinando os limites dessa compreensão (STEIN,

2001b). Luiz Rohden (2003, p. 236), argumentando sobre a relação entre a hermenêutica e o

medium linguagem, utiliza-se de uma metáfora kantiana e explica que a linguagem está para a

compreensão humana assim como o ar está para o vôo de uma pomba. Inicialmente, a pomba

poderia pensar que o seu vôo seria facilitado em um espaço sem ar, quando, na verdade, é a

própria resistência que, ao mesmo tempo, limita e viabiliza o vôo. Portanto, só

compreendemos porque pertencemos à linguagem e, ao mesmo tempo, só compreendemos o

que nela encontramos significado.

A linguagem é, portanto, o ponto de partida para essa nova relação entre ciência e filosofia. A

partir dela, poderemos encontrar repensar no direito a (difícil) relação entre dogmática e

zetética; entre direito positivo e crítica; entre ciência e filosofia. Esse é o nosso objetivo a

partir de então.

4. FILOSOFIA E CIÊNCIA DO DIREITO

4.1. A CIÊNCIA DO DIREITO COMO DOGMÁTICA JURÍDICA

Muitos são os caminhos que podem ser tomados para o estudo dessa difícil relação entre

filosofia e direito. Poderíamos nos perguntar sobre o fundamento do sistema jurídico; sobre a

relação entre direito e justiça; entre direito e moral; sobre a função do sistema e sua relação

com a segurança; sobre as implicações entre direito e poder; sobre a relação da validade com

a legitimidade e assim por diante. Entretanto, levando-se em conta a dimensão

epistemológica, podemos nos perguntar acerca do modelo metodológico sobre o qual a

ciência do direito se constrói e, neste sentido, chegar ao seu produto final: a dogmática

jurídica. A ciência do direito faz afirmações onde podem ser constatadas pretensões de

verdade, dogmas. Mas, o que são esses dogmas? Há diferenças entre os dogmas lançados pelo

legislador (leis) e aqueles lançados pela “ciência”, a exemplo dos conceitos jurídicos? Por que

necessitamos dessa carga dogmática? O que está por trás dela?

16

Neste sentido estão Heidegger (2002), Hans-Georg Gadamer (2003b) e, até mesmo, alguns autores analíticos

como Ludwig Wittingenstein (KUSCH, 2003, p. 155).

Tomemos como ponto de partida a pergunta: “o que é a dogmática?”. Sempre que nos

referimos à dogmática jurídica estamos nos referindo a “enunciados” que trazem consigo uma

“pretensão normativa”, que transforma esse enunciado em um “ponto de partida

inquestionável”. Mas, de onde surge esse ponto de partida inquestionável? Se levarmos em

conta o positivismo primitivo, os “pontos de partida” fornecidos pelo legislador seriam

suficientes. Caberia à ciência do direito, apenas, o acoplamento entre o texto e o fato ou, no

máximo, uma reconstrução lógica de algumas lacunas do sistema.

Contudo, a complexidade da sociedade provocou demandas que ultrapassavam os mitos sobre

os quais a concepção mecanicista se assentava. Era necessário “dizer algo sobre o direito”.

Neste momento, com uma visão positivista mais avançada, o ponto de partida inquestionável

deixa de ser apenas a lei, assumindo também a forma de conceitos. Surgem as “estruturas

dogmáticas” e o papel da doutrina e, conseqüentemente, do “cientista” do direito se tornam

mais relevantes.

É missão agora da ciência reconhecer as proposições jurídicas no seu nexo

sistemático, como sendo entre si condicionantes derivantes, a fim de poder seguirse a sua genealogia desde cada uma delas até o ao princípio comum e, do mesmo

modo, descer do princípio até ao mais baixo dos escalões. Neste empreendimento,

vêm a trazer-se à consciência e à luz do dia proposições jurídicas que, ocultas no

espírito do Direito nacional, não se tinham ainda exprimido, nem na imediata

convicção e na actuação dos elementos do povo, nem nos ditames do legislador, ou

seja, que patentemente só se vêm a revelar enquanto produto de uma dedução da

ciência. E eis como a ciência vem a entrar como terceira fonte de Direito ao lado

das outras duas, sendo o Direito, que mediante ela surge, o Direito da ciência, ou,

porque é trazido à luz pela actividade dos juristas, o Direito dos juristas. (PUCHTA

apud LARENZ, 1997, p. 24)

Muito embora muita coisa tenha sido dito a partir de então, o pensamento conceitual de

Puchta ainda se mostra presente no “senso-comum-teórico” dos juristas. A dogmática jurídica

a partir dele, por uma total impossibilidade, deixa de ser sinônimo de lei e passa a ser

sinônimo de conceitos: linguagem e metalinguagem normativa que se entrelaçam logicamente

a partir de um modelo lógico, que foi incorporado do jusnaturalismo. Mas, como uma ciência

positivista poderia refletir sobre as condições de validade desse modelo? Essa reflexão

depende de uma observação filosófica cruzada. Depende de “uma filosofia do não”

(BACHELARD, 1978) que impeça o desenvolvimento de uma ciência inadequada e que

proporcione “rupturas” paradigmáticas.

Mas essa filosofia não poderá se colocar como “o lugar da verdade” sobre o direito. Não é

possível ignorar a produção doutrinária, uma tradição sobre determinado instituto jurídico,

nem muito menos ignorar alguns dados empíricos – pouco utilizados no direito – que limitam

possibilidades, não só da epistemologia, como também das próprias assertivas jurídico-

dogmáticas. É preciso que a dogmática dialogue com a filosofia; é preciso que a dogmática

seja vista como aquilo que ela realmente é.

Neste sentido, não há como fugir de um paradigma, ou seja, não é possível refletir sobre a

ciência sem tomar por base um paradigma filosófico. A crítica dirigida por Habermas à

filosofia paradigmática, como vimos no capítulo anterior, não pode ser dirigida a “adoção de

um paradigma”, mas à adoção de um “paradigma autoritário”, que tem a pretensão de dizer o

lugar e de julgar a ciência. O que é a filosofia de Habermas senão uma filosofia

paradigmática? Há, em Habermas, uma teoria do conhecimento, uma teoria da verdade, uma

teoria sobre a racionalidade e todos os elementos que caracterizam uma filosofia

paradigmática. Habermas institui um “paradigma” que, por sua vez, “convive” com outros

paradigmas. A sua crítica não pode ser dirigida ao paradigma hermenêutico, mas sim ao

kantiano.

4.2 CRÍTICA À DOGMÁTICA A PARTIR DA FENOMENOLOGIA HERMENÊUTICA

Toda a tradição culturalista no direito se volta para a tentativa de reconstruir a ciência do

direito, libertando-a da prisão positivista, sendo inegável a influência da tradição

“fenomenológica” nessa empreitada. Cóssio e toda tradição egológica brasileira, a exemplo de

Machado Neto e Marília Muricy, chamam a atenção para o fato de que o direito não é

“norma” – nem, tampouco, a dogmática no sentido aqui trabalhado – mas sim conduta

humana em sua interferência intersubjetiva.

La verdade es que el conocimiento jurídico no es un conocimiento histórico, ni

físico, ni matemático, sino un conocimiento normativo. Pero esto no quiere decir,

para la teoria egológica, que el objeto del conocimento jurídico sean normas, sono

que mediante la conceptuación normativa se conoce el objeto de la Ciencia

jurídica, que es la conducta humana em su interferencia intersubjetiva. (COSSIO,

1964, p. 213)

Para o egologismo o método adequado ao conhecimento do direito era o empírico-dialético,

que proporcionaria uma circularidade entre a conduta e o sentido da conduta, demonstrando

as aproximações entre ela, a fenomenologia hermenêutica de Heidegger e a hermenêutica

filosófica de Gadamer.

A consciência histórica de Reale insere-se nas tentativas de aliar a consciência intencional que

capta o fenômeno à necessária historicidade do direito, construída a partir da vivência do

homem na sociedade. Para tanto, sustenta o jusfilósofo que (1994, p. 385):

Estudo de ordem lógica é legítimo e necessário, mas deve ser complementado com

a implicação da realidade social ordenada, sem a qual a norma não tem valor de

norma jurídica. Norma e conduta são, por conseguinte, termos que se exigem e se

implicam, mas se reduzem um ao outro: - subsistem em implicação recíproca,

segundo a que temos denominado “dialética de complementariedade”, que

caracteriza e governa todo o processo cultural.

No entanto, muito embora a tradição culturalista e o neoconstitucionalismo tenham

contribuído para a revisão do estatuto epistemológico da ciência do direito, a prática se revela

como uma “mixagem paradigmática” (STRECK) que, ao final, se transforma em

“decisionismos”. Quando os princípios do neoconstitucionalismo se mostram como uma

alternativa

de

“abertura”

à

eticidade

e,

consequentemente,

de

“fechamento”

à

discricionariedade política no direito, a “mixagem” proporciona a “abertura política do

direito”. A busca pelo chamado “conteúdo material dos princípios” nada mais é do que a

influência direta da jurisprudência conceitual, ou seja, a tentativa de dizer algo sobre aquilo

que, tendo a pretensão de nos dizer muito, diz pouco. Mas a questão é que não podemos

esperar que os princípios “nos diga” algo ou, pelo menos, que eles nos diga aquilo que

“queremos” ouvir: a descrição concreta de uma conduta. Se for isso aquilo que queremos

escutar, os princípios somente servirão como “porta de entrada” para a discricionariedade no

direito. Temos que atentar para o fato de que “princípios” são “existenciais”, ou seja, eles não

precisam dizer aquilo que já sabemos.

Assim, seja a tradição culturalista mais antiga dos anos 40 a 60; seja a sua vertente

contemporânea neoconstitucionalista, o direito não pode ser visto como norma, nem como um

sistema conceitual. Neste ponto, a fenomenologia hermenêutica de Heidegger será bastante

esclarecedora ao responder à seguinte pergunta: como conhecer o direito?

Foge aos limites deste trabalho a descrição da fenomenologia hermenêutica de Heidegger,

contudo, uma síntese pode ser feita. Em primeiro lugar, Heidegger foge da chamada

“intencionalidade da consciência” presente na fenomenologia de Husserl, sustentando que nós

não vamos ao fenômeno, e sim os fenômenos é que chegam até nós. Esse fenômeno surge na

nossa “clareira” e provoca um desvelamento, ou seja, o ser. O movimento fenomenológico

heideggeriano obedece, portanto, ao sentido ente-ser. Não há “ser” sem “ente”, sendo que os

entes sem “ser”, que podem ser reais, não existem para nós. O ser é, portanto, o desvelamento

provocado por um ente. Esse ente surge em meio a um fenômeno (no sentido vulgar) e

provoca um fenômeno no sentido fenomenológico. O ser ao se desvelar, vela e encobre o nãoser. O que surge, então, no fenômeno (no sentido vulgar) para que o ser direito seja

desvelado? A conduta. Portanto, não podemos pensar o direito sem conduta, sem a sua

dimensão fática. Razão pela qual toda hermenêutica constitucional – que recebe influências da

hermenêutica filosófica, mas que ainda se vê presa ao paradigma técnico-normativo – sustenta

que a interpretação do direito deve se dar no caso concreto.

Se levarmos isso em conta, chegaremos à conclusão de que a norma imposta pelo legislador já

é fruto de um desvelamento da conduta; já representa um dizer sobre a conduta e, em sendo

assim, transportarmos o resultado de algo como um “ponto de partida” já demonstra alguma

incoerência17. Isto quer dizer que na fenomenologia temos um movimento da “compreensão”

e o movimento da “expressão”; temos o “compreendido” e o “dito”. A compreensão só é

possível por força da nossa imersão no mundo da linguagem – a linguagem é a casa do ser – e

a “dicção” é uma tentativa de transmitir o compreendido. Ao dizer, já compreendemos.

Heidegger explicará que ao “como apofântico”, tem-se sempre o “como hermenêutico”. É

essa a dupla estrutura da linguagem, o que fez Stein (STRECK, 2006, p. XX) afirmar que a

linguagem possui uma “dobra”.

A dimensão apofântica é uma síntese; uma parada entificadora. A linguagem apofântica é,

portanto, ente; é fenômeno no seu sentido vulgar que surge em meio à clareira do Dasein.

Como síntese e como entificação ela é precária, traz consigo uma “perda”. Sempre há algo

que se perde na dimensão apofântica, principalmente quando percebemos a transcendência na

dimensão hermenêutica. Nesta nos transformamos e nos tornamos futuro, enquanto que

naquela estamos, necessariamente, em um passado alienante.

Os conceitos jurídicos são, portanto, paradas entificadoras. Neles, constatam-se duas perdas

sucessivas: a primeira diz respeito a toda e qualquer linguagem apofântica; a segunda se dá

pelo fato de que ela já é a síntese da síntese, afinal, não podemos esquecer que a

metalinguagem do doutrinador e da jurisprudência é linguagem de uma linguagem apofântica.

A dogmática jurídica é a síntese precária de uma síntese precária. É muita artificialidade

metafísica em um único ente.

4.3. O DIREITO COMO ONTOLOGIA

Até então se buscou uma crítica epistemológica a partir de uma filosofia paradigmática que

leva em conta os delineamentos da ontologia heideggeriana. Agora se faz necessário

transportar as críticas para uma “reconstrução produtiva”. Se a ciência é uma forma de ser do

Dasein, ela não pode estar dissociada das condições, limites e possibilidades impostas pelo

modo de ser mais originário. Assumir o paradigma heideggeriano implica na assunção das

17

Trata-se, em síntese, do debate sobre a imperatividade ou não da norma jurídica.

estruturas existenciais do Dasein como sendo seus limites e possibilidades. Por essa razão,

uma teoria do direito deverá se manifestar como uma ontologia, logo, como uma ciência

hermenêutica do direito. Trata-se de uma analítica que descreverá como o Dasein deve se

comportar diante de uma região ôntica específica, sem perder de vista o método

fenomenológico.

O primeiro passo será, fenomenologicamente, compreender o ser direito sem ser levado por

aparências e manifestações. A análise sobre o logos e sobre a dupla estrutura da linguagem já

demonstra que a forma de acesso originária dos entes não pode ser pela produção apofântica,

logo, ainda que o direito possa ser acessado por descrições textuais, a necessária busca das

“coisas mesmas” nos retira dessa linha. O direito não é texto. O texto é uma construção que

tenta descrever o direito e facilitar o seu acesso, sendo que essa descrição, na condição de

fenômeno índice, nos remete àquilo que o texto descreve: condutas humanas. É a partir da

conduta humana, portanto, que uma ontologia do direito deve partir.

Mas a busca por esse ente só é possível porque já trazemos o sentido desse ente conosco. A

conduta humana que já traz o sentido do direito não é uma conduta humana qualquer. Trata-se

de uma conduta humana que traz consigo um sentido especial; um sentido que a distingue de

outras formas de conduta humana. O traço que diferencia o sentido jurídico de uma conduta

humana é o seu significado intersubjetivo. A intersubjetividade não é desvelada a partir de

qualquer tipo de conduta (ente), sendo que na maioria das vezes as condutas não

proporcionam o desvelamento do ser intersubjetividade. Agimos quando respiramos, quando

andamos, quando piscamos o olho, quando cruzamos os braços e, inclusive, quando ficamos

parados. Porém, algumas de nossas ações, em determinados contextos, geram uma

interferência intersubjetiva. Até mesmo essas condutas banais podem, dependendo do

contexto, desencadear um significado intersubjetivo. Se respiramos um gás letal, se andarmos

entre duas pessoas que estão conversando, se cruzarmos os braços em pleno horário de

trabalho ou se ficarmos parados diante de alguém que necessita de ajuda, tais condutas vão

assumir uma interferência intersubjetiva.

Esse desvelamento fenomenológico nos coloca agora diante de um outro problema: se, por

um lado, o significado jurídico é sempre desvelado por uma conduta que também possui um

significado intersubjetivo, por outro, a recíproca não é verdadeira. A maior parte das condutas

que possuem um significado intersubjetivo não é considerada como direito. O que significa a

conclusão de que o direito é originariamente desvelado por condutas que provocam

interferência intersubjetiva e, ao mesmo tempo, por apenas algumas dessas condutas?

Significa que o direito é uma artificialidade que seleciona condutas de significado

intersubjetivo, logo, a distinção entre direito e moral não é originária. Direito e moral são

hermeneuticamente cooriginários, cindindo-se artificialmente no plano apofântico.

Mas o fato de a cisão se dar no plano apofântico, não significa que o ser direito tenha que ser

buscado de entes que descrevem essa síntese, ou seja, os textos. A nossa compreensão sempre

nos remeterá ao plano hermenêutico e sempre nos levará a uma compreensão cooriginária

com a moral. Temos, na verdade, que ir a busca do fenômeno originário que desvela o direito

e, ao mesmo tempo, buscar reflexivamente a sua distinção com a moral. A distinção é,

portanto, reflexiva porque ela não pode ser buscada originalmente. Essa reflexão vai se dar a

partir do ente que provoca essa cisão: os textos. Aqui está, portanto, a primeira imposição do

paradigma: o direito não pode ser visto a partir dos textos, e sim da própria conduta, sendo

que o ser desvelado deve ser filtrado, reflexivamente, a partir dos textos.

Há uma distinção fundamental, portanto, entre a pragmática habermasiana e a fenomenologia

heideggeriana, que pode ser percebida na aplicação de ambas ao direito. A primeira busca a

compreensão do texto contra-faticamente, enquanto a segunda busca a compreensão do fato

contra-textualmente. Essa inversão representa a exigência do movimento fenomenológico na

busca das “coisas mesmas” e, portanto, pela verdade enquanto desvelamento. O movimento

textual, por ser reflexivo, está relacionado com a interpretação na aplicação e não com a

compreensão, que já se deu antecipadamente. A interpretação, por ser reflexiva, não pode ser

colocada como constitutiva da compreensão, sob pena de se estar negando as bases da

ontologia fundamental eleita como paradigma.

É na interpretação, portanto, que encontramos o espaço reflexivo, não só para uma

“epistemologia jurídica”, mas também para uma “epistemologia dialógica”. Neste sentido,

cabe enfrentarmos o último capítulo deste estudo, analisando a relação entre a argumentação

jurídica e a hermenêutica.

5. EPISTEMOLOGIA HETERO-REFLEXIVA

5.1. REFLEXIVIDADE DIALÓGICA E PROCEDIMENTALISMO18

18

O texto relativo a esse item e aos seguintes foram adaptados de um outro trabalho monográfico também

desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Direito da Unisinos: “Hermenêutica e argumentação jurídica:

uma análise a partir da fenomenologia de Ser e tempo”.

Em primeiro lugar, é fundamental o alerta de que a visão dialógico-reflexiva e, portanto,

hetero-reflexiva, da proposta epistemológica aqui desenhada não pode ser confundida com as

correntes procedimentalistas, nem com a defesa de uma ética discursiva. Ainda que seja

inegável a presença constante e a contribuição inestimável de Jürgem Habermas. A ação

comunicativa habermasiana constrói verdades a partir de balizas procedimentais, eximindo a

teoria de assumir posições substancialistas: o substancialismo vem a reboque. Ocorre que a

radicalização do pensamento pós-metafísico, como o proposto por Habermas, tem como

pressuposto a possibilidade de uma situação discursiva onde a consciência histórico-efectual

só é percebida dentro dos limites consensuais e reduzida a discursos de fundamentação, que se

dão prima facie e, portanto, cindidos do processo de aplicação. Isso impede que o conteúdo

dos discursos de fundamentação se comunique com o processo aplicativo e exige que a

situação dialogal parta do “grau zero”.

Novamente, aqui, a distância entre teoria do discurso e hermenêutica: não há grau

zero na compreensão; e não há como estabelecer condições ideais de fala para

alcançar um resultado, a partir de uma “imparcialidade” proporcionada por um

princípio D, como quer Habermas. O procedimento implica um puro espaço lógico,

uma troca de argumentos. Só que cada um já sempre vem de um lugar de

compreensão, que é a pré-compreensão. Na formulação do juízo de validade

(fundamentação-justificação) já está presente a dimensão estruturante,

transcendental, que se assenta no mundo prático (que é assim denominada “situação

concreta” de que falam os juristas). E isso é instransponível. (STRECK, 2006, p.

63)

O que se busca neste momento, portanto, não é uma justificativa para as propostas

procedimentalistas, mas a identificação do lugar do diálogo dentro do espaço de

epistemologização proporcionado pela filosofia hermenêutica. Ou seja, o papel do diálogo e,

consequentemente, da argumentação no paradigma hermenêutico.

A compreensão se dá como uma antecipação do todo de um fenômeno (em sentido vulgar) e

só é possível porque somos um ser inserindo nesse mundo de linguagem que se manifesta

como um fenômeno no sentido fenomenológico. Essa compreensão que se revela como

desvelamento do ser de um ente se dá, portanto, no plano hermenêutico, que é o plano da

faticidade. Isso faz com que toda compreensão, inclusive a de um texto, se dê por força da

pré-compreensão factual, logo, como aplicação. Compreensão e aplicação são, portanto, faces

de uma única operação.

A complexidade do fenômeno (no sentido vulgar) impede, contudo, que detalhes sejam

percebidos. Esses detalhes são vistos dentro de um todo, mas, em seguida, podem ser focados

enquanto partes desse todo. Essa revisão fenomenal provoca novos desvelamentos que podem

transformar o todo. Essa transformação só é percebida porque um novo todo compreensivo se

antecipa. Neste momento, por força dessa revisão, dá-se uma nova antecipação compreensiva,

e o intérprete segue em círculo-espiral revisando o seu projeto. Esse processo de revisão

daquilo que já se deu como compreensão demonstra que interpretamos porque

compreendemos, e não o contrário (STRECK, 2003, p. 223). A interpretação é, portanto, um

espaço reflexivo e não um espaço constitutivo. Toda força constitutiva da interpretação não é

proporcionada por ela, mas por uma nova compreensão. Nos movemos na circularidade

hermenêutica dentro da nossa finitude, que se antecipa para uma determinada aplicação e,

nela, se fecha mais ainda. A applicatio proporciona uma redução da complexidade fenomenal,

e a interpretação passa a se mover dentro dessa complexidade limitada. A reflexividade pode,

contudo, proporcionar uma nova antecipação e, portanto, uma revisão do projeto de todo

decorrente do aumento ou da redução dessa complexidade fenomenal.

Tais conclusões afastam a possibilidade de se transformar o espaço reflexivo da interpretação

em um espaço constitutivo de compreensão, já que os limites do processo cognitivo já foram

limitados pela compreensão. Qualquer possibilidade dialógica está, portanto, confinada ao

espaço reflexivo da interpretação.

5.2. MANIFESTAÇÕES DIALÓGICAS NO DIREITO

Dentro do espaço reflexivo da interpretação, o diálogo pode exercer uma função relevante

para a compreensão dos fenômenos jurídicos, função essa condicionada às possibilidades de

sua dinâmica. Quando se argumenta algo, deve-se levar em conta que o sujeito para o qual a

argumentação é dirigida possui desde já uma compreensão acerca do fenômeno sobre o qual

se discute. Os argumentos não são entulhos que buscam constituir uma compreensão em

alguém, razão pela qual a argumentação não convence ninguém que já não esteja convencido

na sua compreensão antecipada. Os argumentos, contudo, podem afetar o processo reflexivo

do outro sujeito que já compreendeu e, agora, revisa o seu projeto de todo na interpretação.

Desse modo, aquele que argumenta, se quiser lograr êxito em sua argumentação, deve

procurar identificar na complexidade fenomenal novos elementos que, uma vez “desvelados”

ao intérprete (na fase da interpretação) possam provocar novas antecipações e, com isso,

possíveis modificações do seu projeto de todo.

Ignorar essa dinâmica provoca no direito graves conseqüências. Se levarmos em conta, por

exemplo, a função primordial do diálogo em teorias procedimentalistas, qual seja o consenso,

veremos que ele, dentro da visão hermenêutica, somente se dará quando forem alinhadas as

compreensões a partir de um projeto similar19. No entanto, como as teorias procedimentalistas

ignoram a existência desse projeto e partem de uma situação dialogal (e não hermenêutica) de

“grau zero”, a argumentação tomaria dois rumos: um em direção à verdade corretiva,

dificilmente atingido em razão do necessário atendimento à base transcendental; outro

constitutivo substancial, facilmente percebido em Alexy, que acaba se transformando em uma

retórica voltada para demonstrações lógico-dedutivas, portanto, artificiais. Ou seja, o

consenso não é atingido ou por força da inexistência de suas condições utópicas ou por se

transformar em mero convencimento.

Se analisarmos como a argumentação se desenvolve hoje no direito vamos perceber que a

segunda forma (retórica de demonstrações lógico-dedutivas) é dominante. Examinando as

petições iniciais, veremos que a base argumentativa se dá a partir das “questões de direito”,

restando às “questões de fato” um tratamento meramente descritivo. Aí já se constata o

primeiro desvio hermenêutico, na medida em que se delimita descritivamente um fenômeno

que não subsiste e que tem sua delimitação a partir do seu sentido, ou seja, das “questões de

direito”20. Nelas a argumentação se dá como adaptação do sentido aos fatos (sem se ter a

noção que esse sentido já se deu) a partir de justificações metódicas, como se esses métodos

fossem constitutivos de algum sentido. Na verdade, ao descrever os fatos, o sentido já se deu,

caso contrário sequer essa descrição seria possível.

Se o exame for levado ao modo como a argumentação se dá no processo judicial, veremos que

se parte da premissa que o juiz é a “encarnação” do “grau zero”. Instrui-se todo o processo

como se não houvesse no juiz uma compreensão antecipada de sua decisão. O processo

judicial não é visto como um espaço reflexivo de compreensões antecipadas, como exige a

nossa forma de ser no mundo. Ao juiz não é dado a possibilidade de pré-julgamentos, como se

fosse possível ao Dasein negar a sua forma de ser no mundo, a qual ele está desde e sempre

condenado: compreender. Esses desvios provocam nas partes e no juiz, inclusive, uma única

forma de ação: a estratégica. As partes, mesmo que tivessem algum interesse consensual, são

obrigados a agir estrategicamente; o juiz, por ter que dar uma sentença justificada ao final,

segue, estrategicamente, em busca dos elementos que justifiquem a compreensão que já se

deu desde o momento em que ele leu a primeira linha da petição inicial.

19

Na lição sobre Nietzsche, Heidegger afirma que “entender-se a respeito de algo significa: pensar o mesmo

sobre isso e, no caso de divergências de opiniões, etabelecer os aspectos em relação aos quais subsiste tanto o

acordo quanto o conflito [...]” (apud HABERMAS, 2002b, p. 195).

20

A questão foi analisada em “Hermenêutica e o fato compreendido como jurídico” (CARNEIRO, 2005).

Se tomarmos por base o interesse que move o pensamento de Habermas, que corresponde à

imunização de ações estratégicas e sua substituição por ações consensuais, constata-se que a

postura procedimentalista, por ignorar uma analítica existencial, acaba negando o seu próprio

desiderato. A identificação do consenso nas interações sociais deve ser identificada, mas

deve-se, ao contrário do que ele propõe, comunicar-se com o processo aplicativo, mesmo

porque essa comunicação já existe. A verdade identificada no consenso pode e deve se

comunicar – mesmo porque ela se comunica, queiramos ou não – com o processo aplicativo

para que o objeto do dissenso seja dissipado. O ponto de Arquimedes para a imunização das

ações estratégicas não pode corresponder às bases transcendentais de um discurso que parte

de uma situação de dissenso. O ponto de Arquimedes é a verdade que se dá como

desvelamento e que pode ser cruzada na zona dissensual a partir de uma operação reflexiva no

espaço epistemológico proporcionado pela interpretação.

Seria muito mais proveitoso se o juiz estivesse obrigado, logo na inicial, a revelar o seu

projeto de compreensão e que o saneamento do processo se desse a partir da identificação do

espaço de dissenso, para que a força desveladora da fenomenologia hermenêutica fosse,

reflexivamente, em busca dos elementos que faltam para o consenso, atingido pelo

alinhamento da compreensão. A verdade hermenêutica enquanto ponto de Arquimedes para o

consenso não possui o caráter transcendental de cariz neo-kantiano presente nas condições de

validade do discurso habermasiano e, por isso, não é utópica.

A verdade, portanto, constrange as ações estratégicas na medida em que imuniza o discurso

de desvios estratégicos e cria resistência a imperativos sistêmicos, fazendo com que as

operações do direito possam se conectar a dimensão hermenêutica do mundo da vida, fugindo

da artificialidade desumana da técnica.

5.3. FUNÇÕES DO DIÁLOGO NA HERMENÊUTICA

Considerando o que foi dito, é possível, então, destacar algumas funções para a argumentação

jurídica no paradigma hermenêutico. A primeira delas está relacionada ao processo de

desalienação. A compreensão normalmente se dá a partir do Heidegger chama de

interpretação pública, onde “o que se descobre e se abre instala-se no modo de deturpação e

fechamento através do falatório, da curiosidade e da ambigüidade” (2005, p. 290). Essa

constituição ontológica do Dasein faz com ele se perca em seu mundo a caia na “decadência”

(2005, p. 290). A interpretação pública é, portanto, decadente e alienante, porque marcada

pelo velamento. Normalmente se dá a partir de manifestações e não a partir do fenômeno, o

que ocorre quando se tenta interpretar o direito a partir do texto e, dele, estabelecer conceitos

universais. Portanto, dirá Heidegger que, “em sua constituição ontológica, a pre-sença é e

está na ‘não verdade’ porque é, em sua essência, de-cadente” (2005, p. 290).

A verdade exige, portanto, o desvelamento a partir “coisas mesmas”. O diálogo pode exercer

um papel de suma importância no processo de desvelamento da verdade na medida em que o

sujeito que argumenta pode interferir no processo reflexivo para retirá-lo da decadência

alienante. Isso não se dá a partir de um salto da alienação para a verdade, caso contrário,

estaríamos cometendo o mesmo erro das propostas discursivas que se pautam no “grau zero”.

O sujeito que argumenta deve lançar novos elementos fenomenais para encontrar no outro

uma compreensão que nele já se encontra. Isso quer dizer que o diálogo, mais uma vez, não

está a serviço de um convencimento, mas a serviço de um desvelamento. Deve aquele que

argumenta fornecer um “bombardeio fenomenal” para que o processo de desvelamento vá

sendo processado. A depender do nível de alienação do sujeito, o esforço será maior ou

menor; o processo será mais lento ou mais rápido, mas o fato é que o desvelamento deverá se

dar no intérprete, caso contrário estaríamos negando o caráter existencial da compreensão

como antecipação.

Uma segunda função está associada ao necessário caráter reflexivo da compreensão jurídica,

por se tratar de uma criação artificial, exige uma análise contra-textual. O diálogo, se no

processo de desalienação está voltado para o desvelamento a partir das “coisas mesmas”, aqui

ele se volta para a demonstração contra-textual daquilo que é comportado ou não no sistema.

Na verdade, essa distinção é meramente didática, uma vez que a demonstração de detalhes do

fenômeno já leva em conta uma pré-compreensão do sistema (que não é prima facie, já que o

texto, quando interpretado, se dá como evento, uma representação fática). De todo modo, é

possível verificar uma função da argumentação jurídica no que toca ao necessário filtro

reflexivo que a compreensão jurídica deve assumir. Essa função dialógica, compatível com o

paradigma hermenêutico, faz cessar algumas críticas correntemente dirigidas à filosofia

hermenêutica21.

Com isso, a reflexividade dialógica contra-textual permite que o desvelamento do ser direito

se dê a partir do direito mesmo, possibilita a distinção entre direito e moral e elimina

subjetivismos decorrentes das peculiaridades do mundo circundante do intérprete. Aqui, o que

está em jogo é o caráter da subjetividade da compreensão. Dirá Heidegger (2005, p. 296):

21

Neste sentido, Garcia Amado e Arthur Kalfmann.

Toda verdade é relativa ao ser da presença na medida em que seu modo de ser

possui essencialmente o caráter de pre-sença. Será que essa relatividade significa

que toda verdade é subjetiva? Caso se interprete “subjetivo” como o que “está no

arbítrio do sujeito”, certamente não. Pois, em seu sentido mais próximo, o

descobrimento retira a proposição do arbítrio “subjetivo” e leva a pré-sença

descobridora para o próprio ente. E apenas porque “verdade” como descobrimento

é um modo de ser da pré-sença é que ela se acha subtraída do arbítrio da presença.

[...] Será que a verdade, compreendida do modo adequado, se vê lesada pelo fato

de, onticamente, só ser possível no “sujeito”, e de depender do ser do sujeito?

Responderá Heidegger a essa e algumas outras questões que ele coloca afirmando que (2005,

p. 297):

Nós pressupomos verdade porque ‘nós’, sendo no modo de ser da pre-sença, somos

e estamos ‘na verdade’. Nós não a pressupomos como algo ‘fora’ ou ‘sobre’ nós,

frente à qual nos comportamos junto com outros ‘valores’. Não somos nós que

pressupomos a ‘verdade’, mas é ela que torna ontologicamente possível que nós

sejamos de modo a ‘pressupor’ alguma coisa. A verdade possibilita pressuposições.

Heidegger quer dizer, com isso, que a subjetividade não é um arbítrio. Ela é, necessariamente,

o resultado de uma compreensão necessariamente compartilhada. Mas, como o direito se dá

originalmente como um ser ético e não como direito, o resultado de uma compreensão

decorrente de um universo compartilhado deve ser alvo de um processo reflexivo para que um

possível estado de alienação do intérprete não promova uma distorção na compreensão

“jurídica” do fenômeno. Neste ponto, ou seja, de uma “verdade jurídica”, terá lugar a

jurisprudência e a dogmática, servindo também como elementos reflexivos contra-textuais.

Na busca por uma “resposta correta” a dogmática não pode ser ignorada, muito embora não

seja ela o ponto de partida para essa resposta. Antes é necessário saber se a situação concreta

corresponde ao fenômeno que, um vez compreendido, deu origem ao “enunciado dogmático”.

Antes, portanto, é necessário se voltar para a dimensão hermenêutica do problema.

A “resposta correta” não é “uma” resposta, mas “a” resposta constitucionalmente adequada

para uma determinada situação concreta (STRECK, 2006, p. 213). Quando se afirma sobre a

existência de uma “resposta correta” não se sustenta, com isso, que diversos intérpretes terão

que chegar, em razão dessa existência, ao mesmo resultado. Essa possibilidade estaria

relacionada a uma “resposta correta” decorrente de um modelo metodológico constitutivo,

onde o seu acontecer é legado à correta aplicação de métodos. Para a hermenêutica, a

“resposta correta” não é o resultado da aplicação de métodos, logo, não se tem a ilusão de

que, a partir dessa matriz, dois intérpretes darão a um único caso (e aqui não falamos de casos

idênticos, mas “do” mesmo caso) a mesma interpretação. Essa garantia não existe, entretanto

a “resposta correta” dela não dependa. De todo modo, a incoerência do sistema será

denunciada, fazendo com que a “resposta correta” atue como um “motor imóvel” para o seu

próprio acontecer. O que não se pode admitir é a visão decisionista de que qualquer resposta é

correta pelo simples fato de que não existe uma possibilidade substancial para ela, restando

apenas a via procedimental (no sentido kelseniano), quando uma autoridade competente

decide pela aplicação da norma jurídica.

Conclui-se, portanto, que o diálogo – ou a argumentação – não apenas tem o seu espaço no

paradigma hermenêutico, como também exerce uma função importante para a compreensão

jurídica que exige, dado ao seu caráter coorigniário com a moral e sua artificialidade política,

uma análise reflexiva. Esse espaço reflexivo corresponde à interpretação que pode ser

exercida individualmente, como também dialogicamente (hetero-reflexivamente). Contudo, a

proposta dialógica que é feita aqui diverge, diametralmente, da proposta habermasiana, ainda

que seja inegável sua influência, afinal, esse texto não partiu de um “grau zero”.

6. CONCLUSÕES

As principais conclusões extraídas deste trabalho já foram demonstradas ao longo do seu

próprio desenvolvimento. Caberia, no momento, apenas uma síntese.

I – A recorrência epistemológica permite a verificação de um conhecimento “científico” já na

filosofia grega. Essa “ciência”, ainda que não estivesse aliada a uma aplicação prática de seus

postulados, diferentemente da ciência moderna que se torna uma força produtiva a partir de

sua aliança com a técnica, era concebida como um processo cognitivo racional e pertencia aos

domínios da própria filosofia.

II – A diferenciação entre filosofia e ciência, somente percebida a partir de Galileu (séc.

XVII), permite um distanciamento e, consequentemente, observações recíprocas. Dessa

observação, surge a epistemologia – terminologicamente tida como tal a partir do séc. XIX –

e, a partir dela, pode se perceber uma hierarquização entre os saberes. Dois caminhos são

tomados: um, onde a filosofia se coloca como “tribunal” da razão científica, e outro, onde a

ciência se coloca como um saber que supera a filosofia, substituindo-a como guardiã da

verdade. Esse distanciamento, também sentido no direito, promove a ausência de diálogo

entre filosofia e ciência e, com isso, o fechamento tautológico dos enunciados científicos.

III – Filosofia e ciência devem estar articuladas de modo que a filosofia proporcione as bases

paradigmáticas para o desenvolvimento da ciência, uma vez que somente assim a pretensão de

racionalidade do saber científico poderá ser compreendida e criticada. O pensamento

filosófico, portanto, não deve ser utilizado como um ornamento, devendo também transcender

a uma orientação temática. Deve ser utilizado de modo paradigmático, articulando-se com o

pensamento científico, possibilitando sua interpretação e com ele se retroalimentando.

IV – As propostas paradigmáticas da contemporaneidade estão relacionadas ao chamado giro

lingüístico, que supera a estrutura cognitiva sujeito-objeto da filosofia da consciência e tem o

conhecimento a partir de uma relação entre sujeitos. Esse giro lingüístico, contudo, traz

consigo propostas diferenciadas de linguagem, que não se resumem ao debate entre

hermeneutas e continentais, nem ao embate entre as concepções de linguagem como cálculo e

como medium. Refere-se à verificação ou não da “dupla estrutura” da linguagem e dos planos

hermenêutico e apofântico. Essa diferenciação é fundamental para a verificação dos limites e

possibilidades do paradigma proposto.

V – A linguagem possui uma dupla estrutura, representada pelos níveis apofântico e

hermenêutico. O nível apofântico depende do nível hermenêutico, onde a compreensão é

possível. O “dito” no apofântico é o resultado de um “como” hermenêutico, fazendo com que

o apofântico não constitua o verdadeiro medium onde se dá a transcendência. A linguagem

apofântica é, portanto, uma síntese precária da dimensão hermenêutica, o que gera na

linguagem uma dobra, fazendo com que no “dito” haja sempre um “não dito”.

VI – A analítica existencial do Dasein e a constituição de uma ontologia a partir dela não

impede a constituição de ontologias regionais, desde que dentro dos limites paradigmáticos

que se empoem. A compreensão do direito, portanto, exige a construção de uma ontologia

regional, especializada, que visa a identificar, a partir do método fenomenológico, a correta

forma de desvelamento do ser-direito.

VII – A aplicação do método fenomenológico-hermenêutico na construção de ontologia

jurídica denuncia que o direito possui uma identificação cooriginária com a moral. A conduta

humana constitui o ente a partir do qual o direito se manifesta, sendo necessário, contudo, que

essa conduta desperte o significado da intersubjetividade. Essa intersubjetividade, contudo,

não é uma marca exclusiva do direito, fazendo com que ele e a moral se confundam nesse

plano. A distinção entre ambos decorre, portanto, da produção artificial de um sistema

jurídico, que não corresponde ao verdadeiro ente desvelador do direito.

VIII – A artificialidade do direito não faz com que o seu desvelamento se dê a partir dos

elementos que representam essa artificialidade. O foco da compreensão jurídica deve

continuar sendo a conduta, de onde a antecipação de sentido vai se dar. Contudo, é necessário

que o momento reflexivo da interpretação se dê contra-textualmente. Esse é um ponto

fundamental para a distinção de uma pragmática textual contra-fática, para uma

fenomenologia fática contra-textual.

IX – O espaço reflexivo da hermenêutica pode ser percebido no momento de revisão do

projeto de compreensão que se antecipa. Essa revisão pode ser feita individualmente pelo

intérprete, mas pode ser potencializada dialogicamente, otimizando o processo e provocando

outras formas de antecipação.

X – O espaço epistemológico da hermenêutica corresponde às possibilidades reflexivas da

interpretação. Ali é possível constatar que o diálogo pode exercer um importante papel,

proporcionando a otimização do método fenomenológico-hermenêutico na busca pelo

desvelamento a partir das “coisas mesmas”, bem como da reflexividade contra-textual,

criando condições para a compreensão jurídica do problema.

Desse modo, conclui-se que é possível falar em uma epistemologia jurídica e, mais ainda, que

ela é necessária à pretensão de racionalidade dos postulados científicos. Contudo, isso não

significa que essa epistemologia não busque um diálogo recíproco com a dogmática jurídica,

já que não se trata de uma “epistemologia repressiva”. Muito pelo contrário, busca-se no

diálogo essa interação. Vê-se, também, que é possível uma epistemologia reflexiva e de

alteridade

mesmo

no

paradigma

hermenêutico-substancial.

O

espaço

para

a

“epistemologização” do direito dentro de um paradigma hermenêutico é o espaço reflexivo da

interpretação. Aqui é possível ir em busca do “diálogo perdido”.

7. REFERÊNCIAS

APEL, Karl-Otto. Fundamentação normativa da “Teoria Crítica”: recorrendo à eticidade do

mundo da vida? In. MOREIRA, Luiz (org). Contra Habermas, com Habermas: direito,

discurso e democracia. São Paulo: Landy, 2004.

ARISTÓTELES. Metafísica. Madrid: Editorial Espasa Calpe, 1999.

BACHELARD, Gaston. A filosofia do não. In. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural,

1978.

BENDICK, Jeanne. Arquimedes: uma porta para a ciência. Campinas: Odisseus, 2002.

CARNEIRO, Wálber Araujo. Hermenêutica e o fato compreendido como jurídico. Disponível

em <www.unifacs.br/revistajurídica> Último acesso em 28 de julho de 2005.

CÓSSIO, Carlos. La teoria egologica del derecho e el concepto juridico de libertad. 2 ed.

Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1964.

GADAMER, Hans-Georg. Esboço dos fundamentos de uma hermenêutica. In: FRUCHON,

Pierre (org.). O problema da consciência histórica. Tradução Paulo César Duque Estrada. 2.

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003a.

______. Verdade e método. 5 ed. Petrópolis: Vozes, 2003b. v. 1.

______. Verdade e método. Petrópolis: Vozes, 2002. v. 2.

______. A razão na época da ciência. Trad. Ângela Dias. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,