UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO CUIDADOS CLÍNICOS EM

ENFERMAGEM E SAÚDE

DEIVSON WENDELL DA COSTA LIMA

A ESCUTA NO CUIDADO CLÍNICO DE ENFERMAGEM AO

SOFRIMENTO PSÍQUICO: DISCURSOS E RUPTURAS

FORTALEZA

2012

DEIVSON WENDELL DA COSTA LIMA

A ESCUTA NO CUIDADO CLÍNICO DE ENFERMAGEM AO SOFRIMENTO

PSÍQUICO: DISCURSOS E RUPTURAS

Dissertação apresentada ao Programa de

Pós-graduação Cuidados Clínicos em

Enfermagem e Saúde (PPCCLIS), do

Centro de Ciências da Saúde da

Universidade Estadual do Ceará, como

requisito parcial para obtenção do título

de Mestre .

Área de Concentração: Cuidados Clínicos

em Enfermagem e Saúde.

Orientadora:

Silveira

FORTALEZA

2012

Prof.ª

Dr.ª

Lia

Carneiro

DEIVSON WENDELL DA COSTA LIMA

A ESCUTA NO CUIDADO CLÍNICO DE ENFERMAGEM AO SOFRIMENTO

PSÍQUICO: DISCURSOS E RUPTURAS

Dissertação submetida ao Programa de

Pós-graduação Cuidados Clínicos em

Enfermagem e Saúde (PPCCLIS), do

Centro de Ciências da Saúde da

Universidade Estadual do Ceará, como

requisito parcial para obtenção do Título

de Mestre .

Área de Concentração: Cuidados Clínicos

em Enfermagem e Saúde.

Data da Defesa: ___/___/____

BANCA EXAMINADORA

_____________________________________________________________

Profª. Drª. Karla Corrêa Lima Miranda (1º Membro efetivo)

Professor Assistente da Universidade Estadual do Ceará

_____________________________________________________________

Profº Dr. Antonio Marcos Tosoli Gomes (2º Membro efetivo)

Professor Titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro

_____________________________________________________________

Profª. Drª. Maria Rocineide Ferreira da Silva (Suplente)

Professor Adjunto da Universidade Estadual do Ceará

_____________________________________________________________

Profª. Drª. Lia Carneiro Silveira (Orientadora)

Professor Assistente da Universidade Estadual do Ceará

FORTALEZA

2012

Ao meu avô Aluizio Marques (In memoriam),

exemplo de homem, pai e avô.

DEDICO

AGRADECIMENTOS

Esse momento dos agradecimentos me convidou falar daquelas pessoas que

fizeram parte das tramas da minha história durante o mestrado. Foram com essas

pessoas que vivenciei angústias e alegrias; que encontrei novas discussões teóricas

e diversidades de contextos; que construi e fortaleci laços. Nesse instante, abro

espaço para os agradecimentos representados por algumas palavras de afeto e

reconhecimento, acreditando que sempre ao falar algo sobre alguém, nem tudo será

dito, algo poderá faltar no dizer. Nas palavras de Freud, o que é dito e não-dito tem

algum sentido na nossa vida, que nos configura como sujeitos.

Á Deus, que esteve sempre comigo nas conquistas, nos desestímulos, nas alegrias,

nos cansaços, nas dores. Obrigado por fortalecer minha fé e dar sabedoria durante

tuas provações que foram conduzidas pela sua vontade. “Tu és fiel Senhor! Dia após

dia com bênçãos sem fim...”

Á vóvó Mocinha, um exemplo de mulher e mãe. Digo sempre que ela tem mais

saúde do que muita gente. Sempre cuidadosa com sua família, casa e flores.

Pretendo sempre está por perto recebendo seus abraços que me confortam e suas

palavras que me alegram.

Á minha mãe Rosilene, uma grande guerreira da vida que sempre me apoiou nas

minhas escolhas e me incentivou a lutar e ultrapassar obstáculos. Ofereço a minha

sincera gratidão pela compreensão dos meus atos, pelas ajudas quando as vezes

nem podia fazer, pelos conselhos de cuidado e carinho.

Ao meu pai Rogério, um homem trabalhador e conquistador. Hoje acredita que o

estudo pode nos fazer crescer profissionalmente. Fico feliz em ter provocado essa

mudança. Seus abraços e suas bênçãos me confortavam em cada viagem.

Ao meu irmão Dennis, um dos que me incentiva sempre a viver. Admiro sua

perseverança nos estudos e acredito que você atingirá seus objetivos. Obrigado pela

força e pelas palavras chatas e sábias que, de certa forma, são também afetivas.

Ao meu primo Djalma, que me ajudou em algumas das minhas idas e vindas a

Fortaleza e que compartilhou momentos de alegria e aflição.

Á minha orientadora e mestre Lia Silveira. Aprendi com suas orientações que

necessito aprender mais e que preciso lidar sempre com a falta. Compreendi

também que precisamos, no exercício de cada dia, responsabilizar por nossos atos

e ter a consciência que as nossas ações nos identificam, nos involucram. Estes

invólucros não nos enrijecem, são absolutamente temporários, não enraizados, não

territorializados. São rizomáticos e por isso nos permitem ser sempre diferentes e

até melhores com o passar do tempo. Agradeço a você que tem compromisso com o

Outro, que desvencilha do "Suposto Poder", que fez e faz diferença na minha vida.

À Alcivan Nunes, meu ex-professor e hoje um grande amigo. Posso afirmar que foi

um co-orientador deste estudo que dedicou tempo e companheirismo na leitura dos

capítulos, trazendo suas observações valorosas. Agradeço o incentivo para eu fazer

esse mestrado, a confiança no meu potencial e a escuta das minhas inquietações.

Aos docentes do PPCCLIS, devo o mais sincero reconhecimento, respeito e

consideração. Proporcionaram novos encontros, novas experiências e os sabores do

“devir-ser-professor”.

Aos docentes Ana Ruth Monteiro, Violante Braga, Marcos Gomes, Karla Miranda e

Maria Rocineide pelo aceite de participarem da banca e pelas ricas contribuições

teóricas.

A 7ª turma do mestrado do PPCCLIS, obrigado pelas discussões regadas de

sorrisos, abraços, choros e amizade. Foi a diversidade de histórias de vida que nos

nomeou “The best of Word”. Não poderia ser diferente porque missão dada, é

missão cumprida! Agradeço em especial Juce Ally, Bruna Camarotti e Suzane

Tavares. Vocês foram minhas melhores companhias. Juntos superamos algumas de

nossas dificuldades, compartilhamos saberes e vivências, sempre com muita

emoção e acreditando que ia dar certo. Obrigado pelos encontros nas construções

de trabalho, nos lanches, nos eventos sociais e culturais. Essa galera da saúde

mental me mata de orgulho!

A Juce Ally, amiga e companheira de longas datas. Estamos juntos concluindo mais

um etapa de nossas vidas. Vivenciamos momentos de risadas, choros, discussões e

sofrimento. Obrigado pela preocupação, confiança, cuidado e carinho de sempre. És

uma amiga e irmã do coração!

A Bruna Camarotti, esse mestrado sem você não seria o mesmo. Como foi bom está

ao seu lado durante as aulas, os trajetos para orientação e as infindáveis conversas

no facebook. Estarei sempre bem próximo de você e pode ter certeza que não te

esquecerei.

A Rúbia Mara, amiga que admiro pela sua batalha diária. Tem um jeito simples de

viver que cativa e implica. Obrigado pelo apoio e compreensão. É uma amizade para

toda vida.

A Camila Carrilho e Kisia Melo, pela gentileza de terem se prontificado em me

ajudar. Kisia e Sâmara Fontes, obrigado por entender minhas inquietações e dedicar

palavras de força e de carinho.

Ao LACSU - Clínica do Sujeito: saber, saúde e laço social e ao Fórum do Campo

Lacaniano, que nos encontros vivenciados contribuiram com minhas aproximações

com a psicanálise.

A FAEN/UERN, através dos discentes, dos docentes e do pessoal técnicoadministrativo; espaço de construções, criatividade e implicações. Agradeço a todos

docentes que, em alguns momentos, compreenderam minhas ausências e

compartilharam valiosos momentos de aprendizado. E aos discentes por

acreditarem junto comigo que a escuta é possível de ser conduzida nos serviços de

saúde.

A Universidade Potiguar, através dos discentes e dos docentes pelos inúmeros

encontros, e-mails e discussões sobre as disciplinas. Foram, cada um a seu modo,

parceiros inenarráveis.

Essa dissertação representa um desejo de colocar no papel algo que acredito e que

é possível. As pouquíssimas leituras sobre psicanálise me faz inacabado, me faz

crer que não existe algo pronto, somente aberturas e nenhuma saída. Posso dizer

que esses agradecimentos nunca serão encerrados, como diz Freud (1900/1996),

no inconsciente nada pode ser encerrado, nada é passado ou está esquecido.

"Fazemos o que podemos. Cada um, de um jeito

diferente, aprende a nadar se jogando na água! Neste

ensino lá não temos um bom ponto de entrada, não

podemos dizer: comecem pelo começo, peguem os

primeiros textos e vocês irão até o fim! Primeiro porque

precisaria de muitos anos para lê-los todos; em seguida,

porque eles não são forçadamente mais fáceis que os

seguintes. Algumas vezes é o contrário; isto que vem

após clareia os primeiros. Então entramos como

podemos, pela porta que encontramos, no momento onde

a encontramos; com a sensação de que às vezes

estamos perdidos. Afinal de contas, eu entrei no ensino

de Lacan com o sentimento que eu não compreendia

nada! Passo a passo, eu acredito que acabei por me

orientar..." (Colette Soler)

RESUMO

INTRODUÇÃO: Na atual política de saúde mental tem ganhado força e ênfase o

conceito de escuta enquanto ferramenta para a fundamentação das práticas

desenvolvidas no âmbito dos serviços de saúde. Entretanto, percebe-se que, tanto

nestas práticas como na produção científica da área, existem várias formas de

conceber e desenvolver a escuta conforme os diversos referenciais teóricos

adotados. Evidencia-se, portanto, o seguinte paradoxo: de um lado o lugar axial que

a escuta ocupa, ou deveria ocupar, na elaboração de qualquer estratégia de

intervenção em saúde mental. Do outro, a pouca delimitação deste conceito e o risco

de banalizarmos seu potencial, deixando-a reduzir-se a uma simples repetição de

um discurso estéril. OBJETIVOS: Partindo da problemática deste estudo, tivemos

como objetivo geral analisar os discursos dos enfermeiros sobre a escuta na

produção do cuidado clínico em saúde mental. Como objetivos específicos

procuramos conhecer as formações discursivas dos enfermeiros acerca da escuta

em saúde mental; identificar qual a formação ideológica que sustenta essas

formações discursivas; discutir os pontos de ruptura dessas formações discursivas

em sua relação com as práticas de cuidado desenvolvidas por estes enfermeiros.

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo com abordagem

qualitativa realizada com nove enfermeiros inseridos nos serviços de saúde mental

do município de Mossoró/RN. Sob a égide da Resolução 196/96, submetemos esta

pesquisa ao Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –

UERN, que foi aprovada com o parecer nº 60577. Adotamos como referencial

teórico-metodológico a Análise do Discurso na perspectiva da corrente francesa,

representada por Pechêux. Realizamos a entrevista semi-estruturada para produção

dos dados e os seguintes etapas do processo de análise dos discursos: passagem

da superfície linguística para o objeto discursivo; passagem do objeto discursivo

para o processo discursivo; constituição dos processos discursivos. RESULTADOS

E DISCUSSÕES: Inicialmente realizamos uma caracterização dos sujeitos

entrevistados e, em seguida, procedemos à análise das formações discursivas

encontradas, a saber: “A escuta no discurso biomédico”, que envolve os elementos

que apontam para uma concepção de escuta pautada nos pressupostos da psiquiatria

moderna, amparada por um discurso científico, que objetifica o sujeito em sua doença;

“A escuta no discurso da enfermagem vocacional religiosa”, remete às discussões

sobre a escuta pautada pelas concepções eminentemente de enfermagem,

construída a partir de seus referenciais específicos, em destaque, o modelo religioso

vocacional; “A escuta no discurso psicossocial”, aborda a escuta pautada no modelo

psicossocial para atenção em saúde mental conforme preconizado pelo referencial

da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Apresentamos também a análise da formação

ideológica que subsidia estas formações discursivas, a qual optamos chamar de

“médico-científico-capitalista” e por fim, discutimos os pontos de ruptura com essa

formação ideológica. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo possibilitou a

evidenciação do discurso dos sujeitos, que por sua vez ultrapassam as falas

propriamente ditas; o método desenvolvido revelou que a escuta em alguns

momentos é citada como inerente ao cuidado de enfermagem em saúde mental, no

entanto, constitui-se em práticas que não condizem com os supostos conceitos

apresentados por esses sujeitos. Este estudo tem sua contribuição por promover

uma reflexão crítica acerca da concepção de escuta na perspectiva de superar os

olhares reducionistas sobre a escuta da doença e a escuta a partir de suas próprias

questões do enfermeiro. Portanto, apostamos que é a escuta, a partir do referencial

da psicanálise, que considera a dimensão do inconsciente, sendo realizada pelos

enfermeiros em qualquer serviço de saúde mental, pode produzir efeitos que

presentifica o desejo do sujeito.

Palavras-chave: Enfermagem. Saúde mental. Psicanálise.

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO........................................................................................

10

1.1

É difícil, ser gente, sentir e sobretudo escutar..................................

10

1.2

Uma questão a ser problematizada....................................................

14

2

DELINEANDO A ESCUTA NO CUIDADO CLÍNICO AO

SOFRIMENTO PSÍQUICO......................................................................

19

2.1

A escuta como meio.............................................................................

20

2.2

A escuta como intervenção.................................................................

23

3

ANÁLISE DO DISCURSO E PESQUISA NA ENFERMAGEM:

DISCUTINDO UM REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO........

29

3.1

Historicidade da análise do discurso..................................................

30

3.2

Conceitos fundamentais da Análise do Discurso: o sujeito, a

linguagem e o discurso.......................................................................

32

3.3

Desvelando o percurso metodológico................................................

34

3.3.1

Tipo de pesquisa...................................................................................

35

3.3.2

Sujeitos da pesquisa............................................................................

35

3.3.3

Locais da pesquisa...............................................................................

36

3.3.4

Procedimentos éticos e produção dos dados...................................

37

3.3.5

O processo de análise do discurso.....................................................

39

4

A ESCUTA NO CUIDADO CLÍNICO DE ENFERMAGEM EM SAÚDE

45

MENTAL: UMA ANÁLISE DO DISCURSO............................................

4.1

Caracterização dos sujeitos.................................................................

45

4.2

A análise das formações discursivas dos enfermeiros acerca da

escuta em saúde mental.........................................................................

47

4.2.1

A escuta no discurso biomédico.........................................................

47

4.2.2

A escuta no discurso da enfermagem................................................

57

4.2.3

A escuta no discurso psicossocial.....................................................

71

4.3

Análise da formação ideológica “médico-científico-capitalista”.....

81

4.4

Análise dos pontos de ruptura no discursos dos enfermeiros........

89

5

CONSIDERAÇÕES INICIAIS.................................................................

97

6

REFERÊNCIAS......................................................................................

99

7

ANEXO ................................................................................................

109

8

APÊNDICE .........................................................................................

111

13

1 INTRODUÇÃO

1.1 É difícil, ser gente, sentir e sobretudo escutar

Sabia que não ia ser fácil iniciar a construção dessa dissertação. Vou lidar

diretamente com algo que faz parte da história da minha família, sendo retratada

com mais substancialidade na figura do meu avô. Ele portava uma falta constitutiva,

estrutural, que provocava um insuportável mal-estar.

Após vários internamentos num hospital psiquiátrico, meu avô andava

apenas dentro de casa, olhava o movimento da rua e pessoas através das

venezianas das janelas e muitas vezes não queria comer e nem falar, ficava muito

tempo em silêncio. Poderia ser escutado, mas sua fala não foi privilegiada como

possibilidade de escolher caminhos para se haver com as dificuldades da vida.

As vezes me pego a questionar sobre as tramas de sua história e os

significados que atribuiria ao seu sofrimento, bem como o porquê da ausência de

uma equipe de saúde responsável no seu cuidado em saúde mental. Queria ser um

profissional da saúde e a única graduação na minha cidade nesta área era

enfermagem.

Então, em busca de respostas, ingressei no curso de graduação em

enfermagem na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Embora fossem

elementares minhas aproximações na disciplina Enfermagem no Processo

Saúde/Doença do Adulto (que contemplava os conteúdos de Saúde Mental), essa

experiência foi determinante na construção de mais curiosidades sobre a vivência de

pessoas em sofrimento psíquico e a atuação dos enfermeiros em uma instituição

hospitalar psiquiátrica.

Apesar da riqueza da experiência, fiquei me perguntando: e os aspectos

subjetivos dessa realidade? Lembro bem que a subjetividade não foi considerada e

penso que existiu pouca aproximação com os sujeitos em sofrimento psíquico,

dificultando assim problematizar as perspectivas do cuidado em saúde mental que

são possíveis ao trabalho do enfermeiro.

Visualizei situações conflituosas e existenciais do sofrimento humano

14

naquele hospital psiquiátrico. O lugar tinha cinco unidades de hospitalização com

portas trancadas, colchões sujos e rasgados, baixa iluminação, camas quase na

altura do chão, boa ventilação, banheiro coletivo e um salão amplo e coberto. Os

profissionais estavam silenciados, cansados e somente chegavam perto dos

pacientes no tempo determinado da medicação, comida e banho. De tanto vivenciar

essa realidade, ela já havia se tornado um hábito; em geral, não pareciam

considerar os sentimentos e as atitudes que perpassavam o paciente e a família; ou

se o faziam, não dialogaram conosco, com outros profissionais de enfermagem e/ou

instituições sociais e de saúde. Não conseguia acreditar como pessoas eram

escutadas naquele lugar tão inóspito. Os pacientes ficavam ociosos no salão ou nos

quartos, alguns dançavam e falavam sem parar, outros estavam nus, amarrados ou

trancados. Eram pessoas marginalizadas pela sociedade, acorrentados ao acesso

do seu próprio eu, inseridos num contexto de nenhuma escolha e sem direitos como

sujeito cidadão.

Recordei que meu avô foi internado nesse hospital psiquiátrico três vezes,

convivendo com várias situações diariamente de medo, insegurança e seqüelas

provocadas pelos absurdos do uso da eletroconvulsoterapia e intensos consumos de

psicotrópicos. Naquele momento não consegui falar para ninguém o que senti

naquela visita ao hospital psiquiátrico porque realmente é difícil ser gente e

sobretudo aceitar a loucura.

No final da graduação não tive mais aproximações com a área de saúde

mental, entretanto sabia que o meu desejo estava além da minha formação

acadêmica. Iniciei minha vida profissional na Estratégia Saúde da Família - ESF da

cidade de Jaguaruana – Ceará. Realizava os programas preconizados pelo

Ministério da Saúde - MS, desenvolvendo os processos de trabalho de enfermagem

constituídos de várias ações que visassem a organização e a consolidação de uma

assistência integral e subjetiva ao paciente e família.

Não obstante, é sabido que, em se tratando da assistência de

enfermagem voltada para os cuidados em saúde mental nas unidades de atenção

básica de saúde ainda deixa muito a desejar. Esta realidade da saúde mental é

complexa, sendo incipiente a sistematização de experiências e de novos modelos de

intervenção.

Depois de um ano de atividades desempenhadas na Estratégia Saúde da

Família, fui convidado a trabalhar no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS da

15

cidade de Icapuí – Ceará. Antes de iniciar o trabalho de enfermeiro, visitei outros

serviços de saúde mental, dentre estes, os Centros de Atenção Psicossocial que

teoricamente se constituem em espaços substitutivos e de atenção diferenciada do

modelo manicomial. Nesses serviços espera-se que os princípios da reforma

psiquiátrica sejam materializados a partir de uma prática clínica centrada no sujeito,

convidando este sujeito à responsabilização e ao protagonismo em toda a trajetória

do seu tratamento (BRASIL, 2001b).

O CAPS acabara de ser inaugurado na cidade de Icapuí, o que

possibilitou participar ativamente, junto com a equipe de saúde mental, na sua

construção política, clínica e social. Precisávamos reorganizar a rede de atenção à

saúde mental deste município, uma vez que muitos pacientes ficavam sem ser

atendidos na ESF, procuravam neurologistas em outras cidades e não iam ao CAPS

por associar este local ao hospital psiquiátrico.

Além disso, percebemos que a prática em saúde mental realizada na ESF

e no hospital municipal restringia a entrega de medicamentos ao paciente, e por

vezes, alguns encaminhamentos da ESF para os Centros de Atenção Psicossocial.

Vale ressaltar que a própria entrega de medicamentos era feita de forma meramente

mecânica, isto é, sem orientações, nem explicações acerca de precauções,

cuidados e efeitos colaterais que tal medicamento poderia apresentar ao paciente.

Para tanto, fizemos tentativas de reelaboração de concepções e

dispositivos relacionados as intervenções constitutivas do tratamento em saúde

mental, fato concebido numa melhor relação terapêutica com os pacientes; na

reorganização do atendimento de saúde mental no CAPS e ESF com o

cadastramento de todos os usuários em sofrimento psíquico; no atendimento do

individuo com um ou dois profissionais; no cuidado fomentado nos grupos

terapêuticos com o compartilhamento de experiências coletivas; na realização do I

curso de capacitação dos agentes comunitários de saúde em saúde mental.

Entretanto, esse processo de cuidar apresentou interesses individuais

político-econômicos e não o compromisso com os sujeitos em sofrimento psíquico,

visto a dificuldade de alguns profissionais trabalhar em equipe, principalmente

aqueles que naturalizavam o sofrimento psíquico como objeto de práticas “psi”. Fica

evidente que, conforme os modelos de atenção que são adotados, nem sempre a

produção do cuidado em saúde mental está comprometida efetivamente com a

promoção e prevenção.

16

Ao trilhar nos caminhos da minha vida docente, deparei-me com sonhos,

rupturas, movimentos repletos de escolhas e interesses ora conquistados ora

trabalhados na minha vida profissional e pessoal, que podem apresentar lacunas

preenchidas ou não pela introspecção, uma vez que na constituição da minha

história de vida, apresento fases dinâmicas que se entrelaçam para constituição do

eu.

Algum tempo depois, ser docente da disciplina de Saúde Mental na

Universidade Potiguar – campus Mossoró/RN – foi mais um desafio. Trabalhar numa

realidade paradoxal que me desperta o anseio de provocar, inquietar, ressignificar o

cuidado clínico em saúde mental perante um modelo hegemônico de saúde pautado

na fragmentação da assistência e restrito apenas na atuação sobre o corpo

anatomopatológico.

Dessa forma, possibilitei aproximações dos discentes com o cuidado de

enfermagem em saúde mental a partir do contexto de atuação dos profissionais de

enfermagem que atuam nos CAPS e hospital psiquiátrico, refletindo sobre os laços,

contradições e potencialidades de articulação dos processos de trabalho da

enfermagem na perspectiva da integralidade do cuidado em saúde.

Essas

atividades didáticas foram aprimoradas em virtude dos encontros com o grupo de

pesquisa Laboratório Clínica do Sujeito: saber, saúde e laço social – LACSU que

desenvolvia uma pesquisa intitulada “Cuidado de enfermagem em saúde mental:

contribuições da clínica do sujeito”. Participei de quatro oficinas realizadas na

Universidade Estadual do Ceará - UECE, no Centro de Atenção Psicossocial Infantil

e na Oca de Saúde Comunitária do Complexo de Saúde do bairro São Cristóvão.

Neste último local, iniciamos a oficina com dinâmicas em grupo orientadas

pelos integrantes do Projeto Cirandas da Vida. Em seguida, a docente/coordenadora

da pesquisa conduziu a discussão sobre como a escuta subsidia o cuidado de

enfermagem nos CAPS, contando com a presença de enfermeiros, discentes da

graduação de enfermagem e do Mestrado Acadêmico em Cuidados Clínicos em

Saúde da UECE.

No que tange a escuta, visualizei várias interpretações que me

proporcionou mais inquietações: É a escuta da doença ou do sujeito? Trata-se do

simples ouvir? É intervenção terapêutica? As reflexões dessas atividades

proporcionaram rever ações e saberes construídos sobre o cuidado de enfermagem

em saúde mental, dessa forma, caracterizando a necessidade permanente de

17

(re)construção do conhecimento na formação do enfermeiro.

Hoje, no exercício de enfermeiro e docente da Universidade do Estado do

Rio Grande do Norte, campus Mossoró – RN, ministrante dos conteúdos de saúde

mental inseridos na disciplina Enfermagem no Processo Saúde/Doença do Adulto,

pude estar mais próximo das práticas desenvolvidas pelos enfermeiros nos Centros

de Atenção Psicossocial e no hospital psiquiátrico. Estes profissionais ainda

enfrentam dificuldades com relação à delimitação das especificidades do seu papel

e no desenvolvimento de suas atividades nas novas configurações da rede de

atenção mental.

1.2

Uma questão a ser problematizada

Apesar dos avanços proporcionados pela Reforma Psiquiátrica em busca

de uma assistência integral e subjetiva, ainda hoje prevalecem ações reducionistas

no cuidado clínico em saúde mental, que mascaram qualquer forma de sofrimento e

despersonalizam a relação do cuidado.

Neste contexto, enfatizam a escuta da doença em detrimento da escuta

do sujeito em consequência da fragmentação especializada da formação e do

trabalho baseado em aspectos terapêuticos objetivos e quantitativos.

Na atual política de saúde mental tem ganhado força e destaque o

conceito de escuta enquanto ferramenta para a fundamentação das práticas

desenvolvidas no âmbito dos serviços. Todavia, tanto nestas práticas como na

produção científica da área, existem várias formas de conceber e desenvolver a

escuta.

Na maioria das vezes, a escuta é citada como equivalente ao sentido que

o ato de ouvir tem no senso comum, ou ainda, aparece sob as nuances de variados

matizes conforme os diversos referenciais teóricos.

Por outro lado, tanto o Ministério da Saúde, como os diversos atores

envolvidos no processo histórico de construção da Reforma Psiquiátrica no Brasil,

reconhecem a importância desta ferramenta para um campo que, necessariamente,

lida com a dimensão subjetiva do adoecimento psíquico.

18

No que se refere ao cuidado clínico de enfermagem em saúde mental,

com enfoque no referencial teórico centrado na interpretação biomédica e

patológica, adota a figura do enfermeiro como ser detentor do saber, único na

formulação de diagnósticos pré-estabelecidos.

Dessa forma, a materialização dos processos de trabalho da enfermagem

(assistir/intervir, ensinar/aprender, gerenciar e investigar) são direcionados somente

para ouvir os quadros de doença sem a participação do paciente no cuidado

prestado. Cada quadro de doença torna-se, de antemão, fixo a prevalência do

trabalho

administrativo/burocrático

e

das

ações

programáticas,

como

os

encaminhamentos, as aplicações de medicamentos e as medidas de higiene e

conforto.

Diante dessa realidade hegemônica, a enfermagem busca possibilidades

de estratégias coletivas e individuais com foco o cuidado ao sujeito em sofrimento

psíquico. Entretanto, a escassez de instrumentos terapêuticos, os limitados espaços

de discussão em saúde mental e o despreparo dos profissionais com os ditos casos

difíceis embaçam a necessidade real de redirecionamento da enfermagem segundo

os princípios da Reforma Psiquiátrica.

Tal fato pode estar atrelado a formação tecnicista proposta pelos

currículos dos cursos de graduação em enfermagem, cujas disciplinas não se

movimentam, articulam-se muito pouco. E quando os enfermeiros se deparam com

os serviços substitutivos e comunitários em saúde mental, não atuam como

protagonistas do processo de produção de intervenções singulares, mas apenas

reprodutores da estigmatização da loucura a partir da ideia da separação do ser

humano no biológico, no psíquico e no social.

Destacamos ainda que a escuta terapêutica é um recurso pouco usado

pela

maioria

dos

profissionais

da

saúde

por

opção

particular

ou

por

desconhecimento sobre a sua operacionalidade na área de atuação, o que dificulta o

enfermeiro se colocar em uma atitude de escuta de cada um dos sujeitos nos

serviços de saúde. Isso ocorre, principalmente, diante das particularidades técnicas

do cuidado clínico em saúde mental, por exemplo: o tempo de duração dos

atendimentos e sua frequência; a ausência de pagamento diretamente a quem

realiza o trabalho; a ambientação para atendimento individual; o pedido de

tratamento ser dirigido a uma receita médica, dentre outros.

19

Enfatizamos que a escuta terapêutica não é apenas constituída de

palavras ou conceitos vazios, é um dispositivo de produção de sentidos,

minimização da angústia pela escuta de si que passa pelo fato de ser escutado pelo

outro.

Assim, a escuta em sua dimensão ampliada pode ser considerada uma

das ferramentas da enfermagem para a construção do cuidado clínico subjetivo.

Nesta perspectiva da clínica do sujeito, a escuta terapêutica da pessoa em

sofrimento psíquico perpassa a construção de uma subjetividade singular transversal

e a produção de novos modos de sensibilidade, novos modos de criatividade e de

relação com o outro.

Evidencia-se, portanto, o seguinte paradoxo: de um lado o lugar axial que

a escuta ocupa (ou deveria ocupar) na elaboração de qualquer estratégia de

intervenção em saúde mental. Do outro, a pouca delimitação deste conceito e o risco

de banalizarmos seu potencial, deixando-a reduzir-se a uma simples repetição de

um discurso estéril.

Considerando a diversidade de cenários na saúde mental, tanto em

hospitais psiquiátricos quanto em serviços substitutivos, que o cuidado clínico do

enfermeiro se materializa, passo a me perguntar que significados são atribuídos a

escuta pelos enfermeiros na produção do cuidado clínico em saúde mental?

Partimos do princípio de que a linguagem constitui uma dimensão

estruturante do sujeito. Sujeito, que através da fala, possibilita aplicar significantes e

significados para a sua vida, uma redefinição do seu vivido pessoal.

Como diz Lacan (1953-1954/1985, p.15) “para cada estrutura há um

modo de conceitualização que lhe é próprio”. Cada um traz no bojo de seu discurso

as correlações entre os significantes de sua “loucura” e a sua história de vida, bem

como as próprias respostas para os acontecimentos e comportamentos vivenciados.

Desta forma, como característica essencial da clínica do sujeito, a escuta

implica no reconhecimento do outro enquanto sujeito de vivências singulares; sujeito

que é transformado no seu encontro com o profissional de saúde, durante as

relações que estabelece com o outro.

Mediante essas discussões, me proponho a tomar como objeto de estudo

a escuta no cuidado clínico de enfermagem aos sujeitos em sofrimento psíquico nos

cenários de atenção em saúde mental da cidade de Mossoró-RN. Esses serviços de

20

saúde caracterizam-se pela dinamicidade dos processos de trabalho em saúde,

como também pela contextualização sócio-política que implicam e são implicados os

enfermeiros e suas práticas.

A enfermagem, ao se apropriar da escuta como dispositivo de produção

do cuidado clínico subjetivo, assume um novo posicionamento frente às queixas que

lhes chegam aos serviços, valorizando as questões transferenciais e a implicação do

sujeito naquilo que provoca seu sofrimento psíquico.

A identificação das formações discursivas e da formação ideológica que

embasam a prática da escuta pelos enfermeiros nos possibilita uma reflexão mais

incisiva quanto os processos de trabalho elaborados e os meios e instrumentos

apreendidos pela enfermagem na rede de atenção em saúde mental. Essa análise

crítica da produção da escuta junto ao sofrimento psíquico é possível a partir do

referencial teórico metodológico articulado com as discussões da psicanálise.

Podemos afirmar que é de suma importância a investigação dos discursos

desses profissionais acerca do referido assunto no processo de compreensão da

realidade ora instaurada, pois esta retrata as dificuldades existentes e muitas vezes

negligenciadas no sentido de ficarem sempre em último plano. Além disso, os

discursos dos enfermeiros sobre a escuta na área da saúde mental podem vir a

gerar discussões mais intensas sobre o cuidado subjetivo para pacientes em

sofrimento psíquico e, consequentemente, propor a ressignificação das intervenções

no tratamento terapêutico desses sujeitos.

Este estudo vêm contribuir para a ampliação dos estudos sobre o

processo saúde-doença-cuidado e para a propagação das discussões sobre a

clínica do sujeito, na perspectiva da enfermagem escutar, de maneira singular, o

ser/estar na linguagem dos sujeitos em sofrimento psíquico.

Realizamos um percurso teórico sobre o objeto de estudo, tendo como

destaque as discussões sobre “escuta como meio” e “escuta como fim”. Em seguida,

apresentamos a Análise do Discurso (AD) na perspectiva da corrente francesa de

pensamento, enquanto método e referencial teórico metodológico de pesquisa. Nos

capítulos posteriores, abordamos uma caracterização dos sujeitos entrevistados e,

em seguida procedemos à análise das formações discursivas e de uma formação

ideológica. E para os momentos finais, consideramos os pontos de ruptura com essa

formação ideológica que encontramos nos discursos dos enfermeiros sob a forma de

21

negações, silenciamentos e ocultamento etc.

Esta pesquisa possui fases processuais e dinâmicas que foram

construídas nos encontros e confrontos com outras pessoas, com o mundo e

consigo mesmo. Acreditamos da existência de arestas que possibilitarão a

concretização de futuros estudos, em reflexo da realidade complexa e singular e sua

relação direta com o conhecimento da saúde mental. Nesta perspectiva, a forma

criativa de escrita construída a partir da sensibilidade dos discursos dos enfermeiros

perpassará a configuração do desejo e trará um cenário marcado por uma

desconstrução/reconstrução de significados sobre a escuta.

Nosso estudo têm como objetivo geral analisar os discursos dos

enfermeiros sobre a escuta na produção do cuidado clínico em saúde mental. Como

objetivos

específicos

procuramos

conhecer

as

formações

discursivas

dos

enfermeiros acerca da escuta em saúde mental; identificar qual a formação

ideológica que sustenta essas formações discursivas; discutir os pontos de ruptura

dessas formações discursivas em sua relação com as práticas de cuidado

desenvolvidas por estes enfermeiros.

2. DELINEANDO A ESCUTA NO CUIDADO CLÍNICO AO SOFRIMENTO

PSÍQUICO

O movimento da Reforma Psiquiátrica teve como propósito teórico

constituir espaços substitutivos de atenção diferenciada do modelo manicomial,

onde os princípios dessa reforma seriam materializados a partir de uma prática

clínica de valorização do sujeito e de suas necessidades (BRASIL, 2001a).

Nesta perspectiva, o conceito de “doença mental” passa por um processo

22

de desconstrução, dando lugar a uma nova forma de perceber a loucura enquanto

"existência-sofrimento", do sujeito em sua relação com o corpo social (ROTELLI;

LEONARDIS; MAURI, 2001).

No bojo das discussões desta reforma surge novas formas de atenção ao

sujeito em sofrimento psíquico, deixando de ter mecanismos de exclusão social,

para existir a escuta das expressões de um sofrimento insuportável no momento,

que por sua vez, pode revelar contextos e sentidos, criar fluxos de vida

(CORBISIER, 1992).

Sendo assim, recorremos a base dados Scientific Electronic Library

Online (SciELO) em busca de publicações sobre como a escuta tem sido definida no

âmbito do cuidado em saúde mental. Identificamos que existe uma frequente

publicação de artigos sobre a temática da escuta relacionada ao sofrimento

psíquico, variando do modelo biomédico ao modelo psicossocial..

Entendemos

aqui

não

apenas

a

escuta

restrita

aos

serviços

especializados em saúde mental, mas como atuação voltada ao sofrimento psíquico

nos diversos campos da saúde. Após sucessivas leituras, organizamos em duas

categorias “escuta como meio” e “escuta como fim”.

Na categoria “escuta como meio” foram considerados os estudos que

situam a escuta como um meio de investigação para a elaboração de intervenções.

Ou seja, escutar é um momento de investigação onde o profissional de saúde se

dedica a coletar informações, a ouvir as queixas dos pacientes, buscando informarse sobre suas reais necessidades e, assim, elaborar suas intervenções.

A categoria “escuta como fim” foi obtida dos artigos que se pautaram por

uma definição de escuta como intervenção em si; seja pelo fato de proporcionar a

expressão de afetos e sentimentos, seja por favorecer a compreensão dos

elementos envolvidos no sofrimento psíquico. Estão, ainda, nessa categoria os

estudos que consideram a escuta uma forma de acesso ao inconsciente,

funcionando, portanto, como uma intervenção. Essa compreensão está situada

teoricamente na psicanálise.

2.1. Escuta como meio

23

Nessa categoria, a escuta é entendida como um mecanismo de obtenção

de informações para o subsequente desenvolvimento de intervenções. Há a ideia de

que é preciso, inicialmente, refinar aquilo que o paciente traz ao serviço como

queixa, para que, em seguida, o profissional possa tomar decisões com vistas à

resolubilidade dos problemas.

Para Oliveira et al (2008, p.755), “a escuta precisa ocorrer de forma que

propicie resolutividade no atendimento”. Isto implica na necessidade de escutar as

queixas,

os

sofrimentos

demandados

pelo

sujeito,

em

busca

por

uma

responsabilização das demandas pronunciadas (PINHEIRO; OLIVEIRA, 2011).

Nestes estudos, percebe-se que o conceito de escuta está associado ao

fato de colocar o profissional na posição de desencadear respostas ou solucionar

algum problema identificado. Oliveira et al. (2008, p.755) colaboram com essas

discussões ao afirmar que o profissional, numa atitude de escuta com o usuário,

possibilita-o “expressar aquilo que sabe, pensa e sente em relação a sua situação

de saúde”.

Para isso, faz-se necessário que ele seja um investigador e obtenha o

máximo possível de informações, aproximando-se da realidade do paciente e

conhecendo suas reais necessidades; pois, é através do processo de comunicação

que a queixa pode ser realmente compreendida e, só a partir daí, solucionada.

Como diz Kerber, Kirchhof, Cezar-Vaz (2008), o processo de escuta

atende não apenas o acolhimento de anseios e angústias, mas as necessidades,

expectativas e dúvidas reveladas no momento de atenção à saúde. Acreditam que,

para uma situação de maior envolvimento entre o sujeito em sofrimento psíquico e o

profissional, este deve ouvi-lo na perspectiva de desencadear alguma solução para

o problema encontrado.

Estes artigos apontam para a importância de refinar a queixa inicial do

paciente, pois, nem sempre aquele que chega ao serviço de saúde se encontra em

condições de expressar o que de fato é a sua necessidade. Muitas vezes, o paciente

traz demandas diferentes do real problema que o aflige com receio de que sua fala

não seja considerada.

Peres (2010) e Scardoelli; Waidman (2011) consideram que os espaços

de escuta na atenção à saúde mental tendem a propiciar uma resolução para as

queixas relativas ao sofrimento psíquico. No entanto, nem sempre se obtém essa

24

resolução

dos

problemas,

sendo

necessário

encaminhamentos

para

acompanhamento de outros profissionais, outras atividades terapêuticas, outros

serviços de saúde.

O próprio quadro clínico, muitas vezes, pode dificultar a expressão do

sofrimento psíquico; como por exemplo, um paciente apático que fala pouco ou, por

outro lado, um paciente inquieto, que tem dificuldade de se concentrar e até mesmo

violento.

Quando este paciente chega aos serviços de saúde, geralmente,

acontece somente a escuta sobre a violência. As demais queixas são

desconsideradas e tratadas como menos importantes. Isto acontece, conforme

D’oliveira et al. (2009), devido o princípio de que essas demandas trazidas pelos

sujeitos em sofrimento aos serviços não se constituem em sofrimentos efetivos, haja

vista que estão associadas a um problema da esfera social, não sendo sinais de

doenças “verdadeiras”.

Carvalho, Freire e Bosi (2009) nos falam que tanto o louco destituído de

sua condição de sujeito quanto o usuário internado num serviço não-psiquiátrico,

muitas vezes reduzido a um número de leito ou de prontuário, precisam de uma

abordagem do cuidado como uma escuta ética que implica no redimensionamento

da atuação do profissional de saúde a partir de uma atitude de resposta à

necessidade do outro.

Este refinamento da demanda se presta a facilitar a tarefa do profissional,

permitindo uma melhor delimitação das intervenções necessárias que, muitas vezes,

pautam-se nas abordagens restritas aos exames e prescrições.

Dessa forma, “acaba levando a uma desvalorização das queixas

psicossociais que, apesar de verbalizadas no início da consulta, perdem sua

potência e acabam ficando sem encaminhamentos adequados” (TANAKA; RIBEIRO,

2009, p.481)

Essas afirmações anteriores corroboram com as pesquisas de Ramos

(2004) e Teixeira (1996) que destacam a valorização excessiva das técnicas de

diagnósticos e de tratamento pelos profissionais da saúde em suas rotinas de

trabalho. Em geral, não escutam, nem se interessam em conhecer o sofrimento ou

expectativas do paciente, ocasionando problemas na comunicação. Elas relacionam

estes problemas ao profissional que não trabalha como suporte emocional e fonte de

25

segurança, que não se aproxima de forma afetiva dos pacientes.

Outros autores referem ainda à necessidade de se dispor de um tempo

satisfatório para a escuta das queixas do paciente, pois, muitas vezes o tempo

dedicado a este momento é mínimo.

Silva et al. (2010, p.163) explicitam que a escuta proporcionada pelo

maior tempo de consulta, permite um estabelecimento de respeito e confiança entre

profissionais e usuários. Além disso, “facilita a percepção das necessidades para

além daquela que, porventura, originou a consulta ou a conversa”.

Ainda nesta discussão da escuta como meio de intervenção, alguns

estudos enfocam a escuta na perspectiva de estabelecer ou aprofundar o vínculo

com o profissional e/ou com o serviço.

De acordo com Oliveira et al. (2008), a criação de vínculo entre os atores

envolvidos nas práticas de saúde acontece em conseqüência da escuta. Estes

autores consideram a escuta enquanto elemento de comunicação, em que o

profissional tem a facilidade de se colocar no lugar do usuário objetivando resolução

para seus problemas.

Grossman; Araújo-Jorge e

Araújo (2008) também nos possibilitam

compreender a escuta como identificação de demandas para a organização dos

serviços. Segundo os mesmos, a produção de ambientes promotores da saúde será

alcançada a partir da escuta das opiniões e dos anseios referidos pelas pessoas.

Para tanto, Rosário (2009) ressalta que a escuta implica numa sensibilidade de

percepção apurada, no intuito que se consiga escutar o que a pessoa diz.

Assim, entende-se que a escuta surge como ferramenta de gestão do

cuidado e do serviço, atuando como um instrumento para se chegar ao

desenvolvimento de intervenções. O objetivo, neste caso, seria escutar para melhor

definir as necessidades do paciente, ou ainda, para estabelecer o vínculo necessário

a uma boa adesão ao tratamento.

2.2. Escuta como fim

A “escuta como fim” envolve os estudos que concebem a escuta, em si,

26

como um processo terapêutico. Os estudos se dividem, ainda, entre aqueles para

quem a escuta é considerada uma intervenção facilitadora das expressões verbais e

não verbais dos pacientes; funcionando, portanto, como uma espécie de desabafo.

Incluem, ainda, aqueles que consideram os efeitos terapêuticos de uma

compreensão mútua, pelo fato de se fazer entender pelo outro, e aqueles que

consideram a escuta na perspectiva da psicanálise, onde a fala é entendida como

dispositivo de manifestação do inconsciente.

A escuta como desabafo é caracterizada pela manifestação do que se

pensa ou fala. Através dessa escuta, o paciente desafoga suas mágoas, trás a tona

suas emoções, angústias, preocupações e incertezas. Ao verbalizar o que sabe,

pensa e sente sobre sua situação de saúde e ao compartilhar seus sentimentos e

pensamentos com o profissional, é possível resgatar as potencialidades do cuidado

e enfrentar as fragilidades e diminuição das tensões.

Segundo Ferecini et al. (2009), a escuta é entendida como estratégia que

pode e deve ser acessada pelos profissionais na prática clínica. Nos primeiros

encontros entre profissional e paciente pode ser até constrangedor para o paciente

falar de si e de seus sentimentos, mas ao se consolidar uma confiança no outro,

permite que expresse os seus pensamentos e afetos.

Scardoelli e Waidman (2011) nos relatam que a fala, o diálogo e a palavra

são considerados poderosos remédios e excelentes terapias, por isso é preciso

verbalizar o que se sente, falar aquilo que está reprimido, desabafar, confidenciar,

partilhar intimidades e segredos.

A escuta como compreensão mútua, fundamenta-se no estabelecimento

de um diálogo, uma conversa, uma reflexão sobre interesses diversos entre o

profissional e o usuário; onde se busca a construção de relações humanizadas, a

conscientização do seu papel no cuidado e a amenização de conflitos através da

escuta sem julgamentos, “escuta que busca a compreensão mútua sem procurar

culpados e inocentes” (D’OLIVEIRA, 2009, p.1045).

Padoin; Souza e Paula (2010) enfatizam que o encontro vivido e

dialogado entre profissional e usuário do serviço de saúde, mediado pela escuta, se

desenvolve a partir de uma comunicação interessada na co-responsabilidade, na

relação de ajuda e na conquista da autonomia. Nesse contexto, a escuta é

entendida por More (2009) como a capacidade de se considerar o outro na sua

27

alteridade, independente do lugar.

A escuta como desabafo e a escuta como compreensão mútua,

apresentam em comum o fato de se pautarem numa concepção do processo de

linguagem como comunicação privilegiada, fundamentada em teorias interpessoais e

interacionistas. Essas teorias apresentam um modelo onde o processo de

comunicação envolve a emissão de elementos básicos como emissor, receptor,

canal, código, mensagem e feedback (FERREIRA, 2001, que estão representados

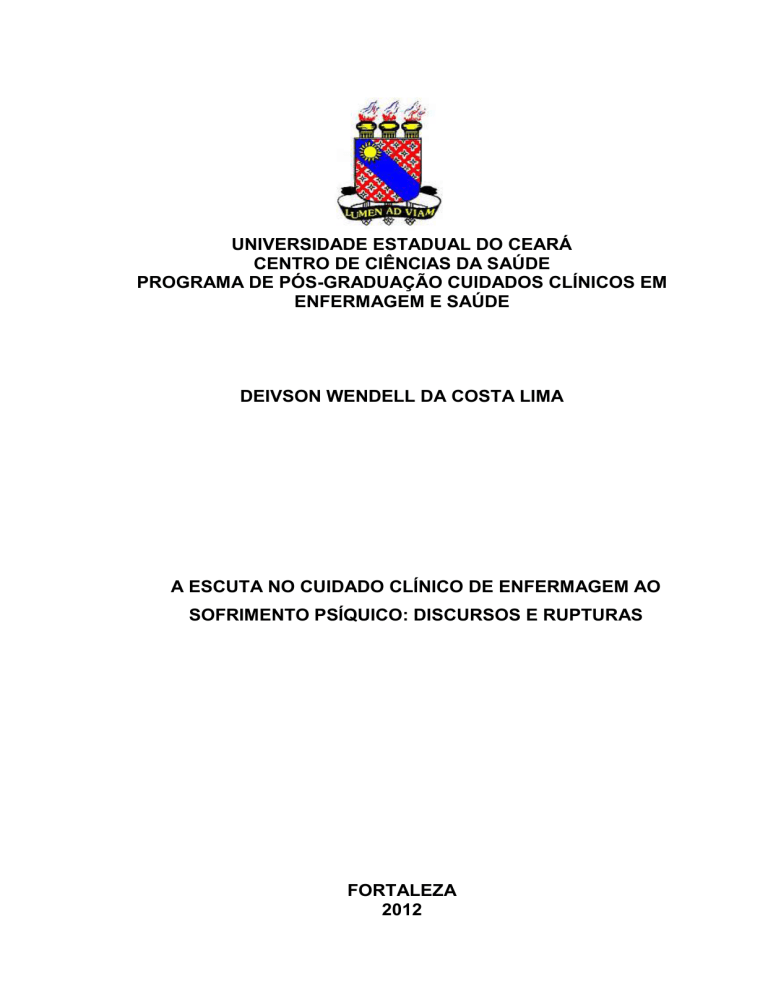

na figura a seguir:

Figura 1 – Processo de comunicação (fonte: Stefanelli; Fukuda e Arantes, 2008).

Neste processo de comunicação, sempre existe um emissor de uma

mensagem que faça sentido (código) a um receptor, que por sua vez emite uma

resposta, valendo-se ambos de um canal que pode ser verbal, não verbal ou escrito;

o receptor recebe a mensagem através dos seus sentidos e codifica a resposta

(feedback) e a envia, transformando-se em uma nova mensagem que exerce

estímulo a outra pessoa. Dessa forma, o processo de comunicação é contínuo e

envolve efeitos sobre as pessoas num campo interacional em busca de trocas de

informações (STEFANELLI; FUKUDA e ARANTES, 2008).

Por outro lado, existe também uma compreensão da escuta como acesso

ao inconsciente. Esta compreensão está ancorada teoricamente na psicanálise, que

“com seu método e manejo clínico próprios, pode nos dar aparatos para considerar

aquilo que o sujeito diz, além de ter como princípio que o sujeito está exatamente lá,

naquilo que diz, sem saber o que está dizendo” (BRANDÃO-JUNIOR e RAMOS,

2010, p.77).

28

Na abordagem psicanalítica considera-se o sintoma como formação

“linguageira”, ou seja, moldado a partir dos elementos da própria linguagem. Formase um sintoma na tentativa de lidar com conteúdos que foram impossíveis de

simbolizar conscientemente. Há um trauma que precisa de palavras para ser

enunciado; a palavra significada rearticula, deslizando do traumático do nãorepresentável (BATTIKHA; FARIA; KOPELMAN, 2007, p.23).

Nessa perspectiva, a linguagem não é um simples meio de comunicação,

compreensão, que o falante utiliza para se expressar. Ela é na verdade aquilo que

nos permite ter acesso ao mundo, um mundo todo particular, que vai adquirir suas

cores a partir do enquadramento simbólico de cada sujeito.

A escuta na abordagem psicanalítica, parte do princípio de que se faz

necessário criar condições para que a palavra seja dita, circule, compareça no

discurso do sujeito. Desse modo, podem surgir leituras do inconsciente a partir do

desconhecimento de não-dito, do não compreensível em relação à subjetividade de

quem sofre (VIEIRA-FILHO e ROSA, 2010).

Nesse sentido, a intervenção extrapola seu caráter instrumental e a

escuta passa a ser a própria ferramenta de intervenção. Não se trata de escutar

para depois intervir, mas, sim, de intervir escutando.

Segundo Santos e Costa-Rosa (2007, p.493), estamos falando de uma

escuta analítica que propicia a articulação significante, onde o sujeito em sofrimento

psíquico pode aliviar ou se proteger da carga pulsional, transferindo-a para uma

cadeia significante. Estes autores coadunam com nossos pensamentos quando nos

falam que a escuta possibilita “a recuperação da ancoragem simbólica por meio da

articulação significante, para então viabilizar a formulação de uma demanda e a

possibilidade da clínica do inconsciente”.

Nesta perspectiva, não há um saber especializado a priori do lado de

quem escuta. O saber em jogo é aquele do inconsciente, ou seja, está do lado de

quem fala. O profissional atua permitindo que o sujeito se escute dizer, sem

apresentar soluções prontas, sem julgar, interpretar, explicar ou investigar (POUJOL

e POUJOL, 2006). Como afirma Santos e Costa-Rosa (2007, p.499), “o espaço de

escuta deve afastar-se do lugar de confessionário, prestação de “contas” ou mesmo

de produção de ‘roteiros de cura’”.

Ao utilizarmos esta ferramenta, é preciso identificar os níveis de

29

comunicação com os quais o sujeito se expressa; além de ter uma atenção flutuante

centrada em todo discurso do sujeito e não apenas nos pontos que interessam ao

profissional (FREUD, 1996 [1913]). Outra regra fundamental do referencial

psicanalítico freudiano para a escuta terapêutica, é a técnica de associação livre das

palavras onde o sujeito fala livremente sobre qualquer assunto (FIGUEIREDO,

2004).

Não importa de que tempo cronológico o sujeito fale, pois, nesta técnica o

inconsciente vai estar presente na cena discursiva, através de rupturas de sua fala

(lapsos, sonhos, chistes, atos falhos, repetições). E o sujeito pode reformular outros

significantes para suas angústias, ansiedades e sintomas (FREUD, 1996 [1913]).

No campo transferencial, considerado momento de escuta clínica, o

profissional ocupa o lugar do suposto-saber e adota, assim, estratégias onde o

sujeito seja escutado na sua singularidade e consiga apropriar-se do discurso

coconstruído (VIEIRA FILHO; ROSA, 2010).

Conforme Macedo e Werlang (2007, p.192), a escuta possibilita uma

abordagem do “irrepresentável em um processo que busca atribuição de sentido

àquilo que desassossega o sujeito. Ou seja, o “lugar do traumático é, exatamente, o

lugar da escuta analítica”.

Segundo este referencial da psicanálise, é necessário que o profissional

saiba intervir no momento certo da escuta, fazendo com que o sujeito não

permaneça paralisado em um ponto específico de suas associações. Desta forma,

como característica essencial da psicanálise, a escuta implica no reconhecimento do

outro enquanto sujeito de vivências singulares; sujeito que se transforma e é

transformado no encontro entre o profissional da saúde e usuário.

O profissional da saúde devidamente instrumentalizado por esta

ferramenta de escuta como acesso ao inconsciente, pode estabelecer modos de

cuidado permitindo que o próprio sujeito reconstitua as tramas de sua história e de

seu sofrimento, abstendo-se da posição de dono do saber em relação ao sofrimento

do outro.

No que tange o cuidado de enfermagem em saúde mental, a ferramenta

da escuta implica no reconhecimento do Outro enquanto sujeito de vivências

singulares; sujeito que se transforma e é transformado no encontro entre enfermeiro

e usuário. Esta condição pressupõe o reconhecimento da subjetividade dos sujeitos

30

envolvidos nas ações de cuidado (KIRSCHBAUM, 2000).

O enfermeiro devidamente instrumentalizado pela escuta e pelos efeitos

produzidos por esta escuta, pode singularizar modos de cuidado, possibilitando que

o próprio sujeito reconstitua as tramas de sua história e de seu sofrimento (LOYOLA,

2008).

Isto requer uma profunda transformação nos processos de trabalho em

saúde, onde a fala e a escuta dos sujeitos sejam valorizadas enquanto ponto de

partida para as relações de cuidado (MERHY; FRANCO, 2005) com a participação

dos usuários dos serviços, ampliando sua autonomia na construção do seu cuidado.

Para que exista condições de uma efetiva produção do cuidado em saúde

mental pela escuta, é necessário considerar o discurso do Outro, “isto é, a um outro

semelhante, mas a esse Outro do discurso de cada um que fala” (LACAN apud

MARCON, 2007).

Por isso, a escuta terapêutica busca o deslocamento do sujeito do

inconsciente a partir de seu discurso, trazendo situações que dizem respeito às

relações que cada um estabelece consigo e com o outro; às formas que o sujeito

encontra de se apropriar de sua história de vida, de seus signos e de seus sintomas;

as maneiras com as quais ele significa a própria vida (ALMEIDA, 2009).

Nesse contexto, a enfermagem pode entender a clínica como um modo

de escutar e agir em função da escuta para que o sujeito se redefina pela sua fala.

Isso se faz possível por que o inconsciente é estruturado como linguagem. A psique

constitui-se simbolicamente de significantes, que diferem de sentido para cada

sujeito. Por isso que no processo de escuta, o sujeito se escuta e revela a si mesmo

fatos traumáticos recalcados, passando a dar uma significação aos seus vividos

pessoais (SILVEIRA et al, 2010).

31

3. ANÁLISE DO DISCURSO E PESQUISA NA ENFERMAGEM: DISCUTINDO UM

REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO

A pesquisa na enfermagem tem se desenvolvido ao longo das últimas

quatro décadas, colocando-se em evidência nos cenários nacional e internacional da

produção científica (SCOCHI, MURANI, 2012). Este fato pode ser atestado pelo

número de trabalhos publicados em diversos periódicos nacionais e internacionais e

em eventos científicos de diferentes campos de conhecimento.

Podem-se encontrar na produção científica da enfermagem estudos de

revisão integrativa e sistemática da literatura, pesquisas aplicadas e uma

variabilidade de estudos com distintas abordagens teórico-metodológicas, utilizandose inclusive de articulações com outras áreas de conhecimento como a filosofia, a

estatística e a linguística.

Estas articulações são salutares uma vez que ampliam o potencial para

impactar na produção do cuidado em saúde, de forma a atender com mais

propriedade os problemas e necessidades de saúde dos sujeitos que recorrem aos

serviços de saúde.

32

Neste processo de desenvolvimento da pesquisa por parte da

enfermagem, é essencial uma busca contínua do aprimoramento das técnicas e

métodos de pesquisa, assegurando uma melhor compreensão do escopo teórico,

filosófico e epistemológico adotado.

Uma produção científica em larga escala, para atender a fins diversos,

pode mascarar uma apropriação superficial dos elementos que asseguram a

coerência teórica e metodológica de uma pesquisa, fragilizando não apenas a

obtenção dos resultados de um determinado estudo, mas também comprometendo a

própria dimensão ética da pesquisa.

Dentre as propostas teórico-metodologicas identificadas na produção

cientifica da enfermagem destaca-se a análise do discurso na perspectiva da

corrente francesa de pensamento, representada por Michel Pechêux (GOMES,

2007). Trata-se de um referencial teórico e filosófico, e não apenas um método para

obtenção e análise de dados. Sua aplicação nas pesquisas exige por parte dos

pesquisadores uma compreensão da sua historicidade, de seus conceitos

fundamentais. Vale ressaltar que ela promove uma ruptura com o método cientifico

(2006), pautado numa uma ótica racional, mecanicista e linear que objetifica e

neutraliza as relações entre sujeito e objeto de estudo. A análise do discurso na área

da saúde ainda é pouco discutido, concentrando-se na maior parte em estudos na

área da saúde mental (GOMES, 2006).

Vamos discutir a análise do discurso na perspectiva da corrente francesa

de pensamento, enquanto método e referencial teórico metodológico de pesquisa.

Nossa aposta metodológica pauta-se na compreensão de que na relação

pesquisador e pesquisado, estes sujeitos estão implicados e a produção de

conhecimento decorre dessa relação (SILVEIRA, 2001).

A análise do discurso emerge, portanto, como um método capaz de

ressignificar as pesquisas na enfermagem que se utilizam da fala dos sujeitos

entrevistados. Pois, nestes casos, lidam-se com os discursos e contextos, fazendose necessário desenvolver uma metodologia de análise que apreenda as relações

entre o discurso e suas condições de produção, e não uma análise da fala por ela

mesma.

3.1 Historicidade da análise do discurso

33

Michel Pêcheux (1938-1983), a partir de sua atuação política marxista,

propõe um novo campo de investigação, na perspectiva de integrar a análise das

condições de possibilidades do discurso aos processos discursivos, adotando um

novo objeto: o discurso, que opera na articulação entre o lingüístico e o histórico

(SARFATI, 2010).

Ele empreendeu críticas ao pensamento estruturalista, adotando o

discurso no entrecruzamento da linguagem e da história como objeto da Análise do

Discurso. Para Pechêux, o discurso implica numa exterioridade à linguagem em

torno da ideologia e do social (ORLANDI, 2005).

Inicia-se o movimento em direção à heterogeneidade discursiva, marcado

por rupturas, num campo de entremeio, de vizinhanças teóricas que influenciaram a

proposta teórico-metodológico da Análise do Discurso proposta por Pêcheux.

Epistemologicamente, a Análise do Discurso inscreve-se no(a) (GATED, HAK,

1997):

a) O Materialismo Histórico (teoria das formações e transformações

sociais, incluso também a teoria das ideologias);

b) A Linguística (teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de

enunciação);

c) A Teoria do discurso (teoria da determinação dos processos

semânticos).

A psicanálise atravessa constitutivamente a Análise do Discurso desde a

própria concepção de linguagem, ao situar o sujeito enquanto ser que fala, que

representa o mundo simbolicamente. Esse domínio do simbólico comparece

na

Análise do Discurso na estrutura do discurso a partir daquilo que é dito, marcado

pela historicidade, pela ideologia e pelas relações de poder, por exemplo. No

entanto, para a psicanálise, nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser incluído na

cadeia significante. Fica sempre um resto, impossível de simbolizar. Nem por isso,

esse resto é menos importante, pois ele insiste furando a cadeia simbólica, fazendo

surgir a dimensão do não dito.

Desta

forma,

a

psicanálise

comparece

na

análise

do

discurso

possibilitando situar aquilo que foge à estrutura do discurso, como o lapso, o não

34

dito, e o lugar do sujeito fundado pelo desconhecimento. “Tal desconhecimento não

consiste numa ignorância, ele não é passivo. Ao contrário, esse desconhecimento

corresponde à própria atividade do sujeito” (MELO, 2005, p.63-64)

Além disso, esta relação entre a psicanálise e a Análise do discurso pode

ser constatada também por meio dos mecanismos imaginários enquanto processos

identificatórios do sujeito na sua alteridade ou dimensão histórica (ORLANDI, 2005).

Assim, esse contato com outros campos do saber fundamentaram a

Análise do Discurso de linha francesa, não compondo apenas uma disciplina de

instituições de ensino, mas diálogos e debates de Pêcheux com Althusser, Foucault

e Bakhtin (GREGOLIM, 2006).

Althusser, com suas releituras das teses marxistas, marcou seu

relacionamento com Pêcheux através das discussões acerca do conceito de

formações ideológicas. As formações ideológicas caracterizam-se por serem um

conjunto complexo de atitudes e de representações não individuais nem universais,

mas que estabelecem uma força contra outras forças na conjuntura ideológica de

uma certa formação social (GREGOLIM, 2006).

Pêcheux também adotou a noção de formação discursiva de Foucault.

Formação discursiva não considerada como um espaço estrutural fechado, pois é

constitutivamente “invadida‟

por elementos que vêm de outras formações

discursivas que se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas

fundamentais (GATED, HAK, 1997).

O conceito de discurso resulta da interpelação entre a língua e a

ideologia, o homem e a história. É uma construção social atrelada à materialidade

dos objetos de conhecimento e as modalidades de intervenção da linguagem no

processo de produção/reprodução de conhecimento. Nesse sentido, o discurso é

considerado objeto próprio da língua que funciona para produzir sentidos

(GREGOLIM, 2006).

Já Bakhtin contribuiu com a idéia de heterogeneidade do discurso,

indicando uma análise nas relações entre o intradiscurso e o interdiscurso, na

análise das não coincidências do dizer (ORLANDI, 2005). O interdiscurso ou

memória discursiva é definido como aquilo que fala antes, o já-dito que está na base

do dizível. É o saber discursivo que faz com que, ao falarmos nossas palavras façam

sentidos, o que é dizível e circula na sociedade; saberes que existem antes do

35

sujeito, saberes pré-construídos e constituídos pela construção coletiva. E o

intradiscurso é a materialidade discursiva (fala), ou seja, a formulação do texto, o fio

do discurso, a linearização do discurso (GOMES, 2006).

Esse resgate histórico metodológico assegura uma compreensão dos

referenciais teórico e filosóficos que fundamentam análise do discurso. Torna-se um

momento indispensável em toda pesquisa que se propõe a trabalhar com este

referencial, haja vista que sedimenta a coerência necessária para se alcançar as

rupturas com o método científico (SANTOS, 2006).

3.2 Conceitos fundamentais da Análise do Discurso: o sujeito, a linguagem e o

discurso

Entende-se que os conceitos de sujeito, linguagem e discurso são

basilares constitutivos do referencial filosófico da Análise do Discurso, diferenciadose da forma como são trabalhados em outras propostas metodológicas. A Análise do

Discurso critica a centralização do conceito da subjetividade e o sistema totalmente

autônomo do objeto linguístico, pois não trabalha com o objetivismo abstrato ou com

o entendimento do sujeito como onipotente (ORLANDI, 2005).

Para ela, o sujeito discursivo se constitui e se produz na linguagem, na

sua materialidade significante. É o sujeito falante que se coloca e se situa na

linguagem e pela linguagem; é o sujeito cindido por seu inconsciente.

O inconsciente é compreendido não na perspectiva de um lugar

inacessível de destino de todas as experiências humanas vividas, mas uma

instância sempre determinante e ativa que imprime o modo de operação de cada

sujeito, trazendo, inclusive, o traço singular de cada sujeito como efeito do discurso

(QUINET, 2008).

Partindo desta compreensão de sujeito, a Análise do Discurso enquanto

método, propõe uma ruptura com a suposta transparência da linguagem, onde o

sujeito não é mais visto como uma unidade, centro, indivíduo/sujeito, mas como um

ser dividido, efeito da linguagem. Ocupando um lugar de diálogos e confrontos

36

teóricos em que o pesquisador identifica a produção dos diversos contextos pelos

sujeitos, e os momentos em que esses sujeitos são atravessados por esses

contextos (CASAGRANDE, 2011).

A Análise do Discurso consiste em uma proposta teórico metodológica,

que busca superar a apreensão linear da linguagem exteriorizada, em seu caráter de

superficialidade, e assim compreendê-la de forma articulada às suas condições de

produção. Busca os significados do texto, a linguagem expressa nas relações

estabelecidas e os sentidos atribuídos a partir das condições em que o mesmo é

produzido; visa à compreensão e explicitação da história dos processos de

significação, para atingir, assim, os mecanismos de produção de sentidos

(ORLANDI, 2005).

Como ferramenta de leitura e interpretação, a Análise do Discurso trata de

buscar os significados atribuídos pelo homem, por meio da linguagem, as tramas

sociais, históricas e culturais. Nesse campo, os discursos materializam sentidos em

uma sociedade que se movimenta, “transitam pelo tempo e pelo espaço; ele nos

enredam, rodeiam-nos e nos constituem, e como construídos por uma memória, um

já-dito que os faz serem interpretados” (CRUZ, 2009, p.75). O discurso é a palavra

em movimento, prática de linguagem, o sujeito falando (GATED, HAK, 1997).

A dimensão do não dito emerge no discurso em função do silêncio e do

silenciamento; esta forma de dizer algo está fora da estrutura organizada do

discurso onde o sujeito tenta aparecer como seu único autor quando, na verdade,

ele ocupa um lugar na discursividade (ORLANDI, 2005).

Para a psicanálise esse não dito corresponde a uma fala que, ao faltar,

situa o lugar do sujeito, legitimando-o. Essa dimensão do discurso deve, portanto,

ser valorizada e situada durante a análise. Deve ainda ser buscada principalmente

quando o discurso falado pretende ser completo e pleno de sentidos, pois, é na

incompletude

do discurso que se fundam outros sentidos além do que é dito

(MELO, 2005).

Todo discurso passa pela articulação metodológica entre descrição e

interpretação. É no campo dessas relações emergem os dispositivos analíticos. A

identificação destes dispositivos se constitui em um desafio ao analista do discurso,

pois não se trata da identificação de figuras de linguagem, mas da incompletude da

língua que provoca um contínuo deslizamentos de sentidos (MELO, 2005).

37

É necessário fugir das tentações que dificultam a obtenção de uma

estrutura analítica própria da Análise do Discurso, tais como: limitar-se a descrição

do material empírico com enfoque na análise de conteúdo ou restringir-se a

exposição de inferências subjetivas, não possibilitando a apropriação do uso do

percurso metodológico (GOMES, 2006). Dessa maneira, é necessária uma

delimitação teórica do problema a ser estudado e uma articulação dos objetivos com

o que propõe a Análise do Discurso.

3.3 Desvelando o percurso metodológico

Para o desenvolvimento do estudo em questão, seguimos os seguintes

passos metodológicos:

3.3.1Tipo de pesquisa

A referente pesquisa apresenta caráter descritivo definido por Gil (2008)

como aquele que possibilita observar, registrar, analisar, correlacionar fatos ou

fenômenos sociais. Ele acrescenta ainda que o estudo descritivo propõe detalhar

acontecimentos, depoimentos e situações que qualificam a análise dos discursos de

forma mais ampla.

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que segundo Flick

(2009) estuda o texto como material empírico, partindo do contexto social das

realidades estudadas, com interesse no discursos dos sujeitos participantes da

pesquisa, em suas práticas e em seu conhecimento cotidiano em relação ao estudo.

3.3.2 Sujeitos da pesquisa

Antes de adentrar nessa discussão, é importante ressaltar que a idéia de

amostragem não é a mais indicada para certas pesquisas, especialmente aquelas

de cunho qualitativo. Isto se deve ao fato que o “universo” em questão são as

38

representações, os saberes, as práticas e as atitudes dos sujeitos em si (MINAYO,

2008).

Os sujeitos da pesquisa foram os enfermeiros lotados nos serviços de

saúde mental do município de Mossoró/RN; perfazendo o total de nove enfermeiros

colaboradores da pesquisa, sendo quatro enfermeiros dos Centros de Atenção

Psicossocial – CAPS’s e cinco enfermeiros do Hospital Municipal Psiquiátrico.

Para seleção dos sujeitos da pesquisa, utilizamos como critérios de

inclusão: exercer a função de enfermeiro e trabalhar diretamente com os sujeitos em

sofrimento psíquico, tendo participação ativa nas diversas atividades terapêuticas

individuais e coletivas desenvolvidas fora e dentro do serviço de saúde mental. Já os

critérios de exclusão foram: ser enfermeiro com menos de seis meses de trabalho no

serviço; trabalhar somente no turno noturno ou finais de semana; ter carga horária

inferior a 20 horas semanais; estar afastado do serviço por motivo de doença, férias,

transferência ou greve.

Em busca de recrutar os possíveis participantes, fui em cada serviço de

saúde entregar pessoalmente uma carta em forma de convite aos enfermeiros.

Neste convite constava as etapas do desenvolvimento da pesquisa, sendo

explicitado o tema proposto, o objeto de estudo e como seria realizada a produção

dos dados. Nesse momento, foi negociado hora, data e local para a coleta das

informações, de maneira que o enfermeiro pudesse comparecer a realização da

pesquisa, sem que esta oferecesse algum empecilho ou comprometesse as ações

que estes profissionais realizavam no serviço de saúde mental.

3.3.3 Locais da pesquisa

O movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil propôs mudanças nas

formas de atenção ao sujeito em sofrimento psíquico, substituindo estruturas de

isolamento e exclusão para o fortalecimento de espaços propícios para o uso da

escuta na produção do cuidado clínico em saúde mental (BRASIL, 2001a).

O estudo foi realizado com enfermeiros inseridos nos serviços, a saber:

em três Centro de Atenção Psicossocial e um Hospital Municipal Psiquiátrico. Esses

serviços de saúde estão articulados com a Unidade Integrada em Saúde Mental -

39

UISAM e com as Unidades Básicas de Saúde - UBS, constituindo a rede de saúde

mental do município de Mossoró-RN.

O fluxo do atendimento ao sujeito em sofrimento psíquico pode iniciar

com sua ida a uma UBS, que de acordo com as suas necessidades identificadas,

pode ser referenciado para UISAM. Este é um serviço de referência regional em

saúde mental, onde a partir desta unidade, o sujeito terá acesso ao atendimento

ambulatorial (psicologia, psicanálise, psiquiatra, enfermagem e assistente social) ou

será encaminhado para acompanhamento terapêutico nos CAPS ou internação

imediata no Hospital Municipal Psiquiátrico..

Os CAPS’s são instituições públicas inseridas no Sistema Único de

Saúde, sob exigências propostas pela Reforma Psiquiátrica que preza pelo

deslocamento das práticas psiquiátricas para práticas de cuidado intensivo,

comunitário, personalizado e promovedor de vida. Constitui-se por uma equipe

multiprofissional, desempenhando o papel de regulador da porta de entrada da rede

de atenção em saúde mental (BRASIL, 2004).

Já o Hospital Municipal Psiquiátrico dispõe de 160 leitos conveniados ao

Sistema Único de Saúde – SUS, do Ministério da Saúde. É um hospital de referência

na assistência psiquiátrica no Rio Grande do Norte – RN, que conta com cerca de

140 profissionais entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, psicólogos,

assistentes sociais, terapeutas ocupacionais etc.

A escolha desses profissionais decorreu do fato de que eles atuam

enquanto agente terapêutico, coordenador do trabalho em equipe da enfermagem.

Essa atuação objetiva prestar cuidados aos sujeitos em sofrimento psíquico com uso

de ferramentas voltadas as relações, as intervenções, as produções de

conhecimento que se constituem no encontro entre o trabalhador em saúde e o

usuário (KIRSCHBAUM, 2000).

3.3.4 Procedimentos éticos e produção dos dados

Esta pesquisa foi construída sob a égide da Resolução 196/96 (BRASIL,

1996), assegurando os elementos fundamentais que resguardam os direitos

humanos e o respeito à Ética da pesquisa. Consideramos também as prescrições da

40

Resolução n.o 311/2007, que trata do Código de Ética dos profissionais de

enfermagem, ressaltando as disposições presentes no seu capítulo III, que trata da

produção científica (COFEN, 2007). Dessa forma, a pesquisa foi submetida ao

Comitê de Ética da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN e

aprovada com o parecer nº 60577 (ANEXO 1).

Ao iniciar a pesquisa, realizamos os devidos esclarecimentos aos

entrevistados, deixando claras as questões quanto ao anonimato do entrevistado, a

participação voluntária e a inexistência de ônus para o entrevistado. Ainda antes da

entrevista acontecer, todos enfermeiros assinaram o Termo de Consentimento Livre

(APENDICE 1) onde ficou certificado que as informações coletadas teriam caráter

sigiloso, não havendo nenhuma menção nominal.

No campo da saúde, o segredo profissional demanda amparo legal e