UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

FILOSOFIA

SAULO NUNES MORILO DA SILVA

HANS KELSEN E A ‘FUNDAMENTAÇÃO DA

METAFÍSICA DOS COSTUMES’: A VALORAÇÃO E A

CIÊNCIA JURÍDICA

SÃO PAULO

2013

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

FILOSOFIA

SAULO NUNES MORILO DA SILVA

HANS KELSEN E A ‘FUNDAMENTAÇÃO DA

METAFÍSICA DOS COSTUMES’: A VALORAÇÃO E A

CIÊNCIA JURÍDICA

Dissertação apresentada ao curso de PósGraduação Stricto Sensu da Universidade São

Judas Tadeu, como requisito parcial para a

obtenção do título de Mestre em Filosofia.

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Tedeia.

SÃO PAULO

2013

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca

da Universidade São Judas Tadeu

Bibliotecário: Ricardo de Lima - CRB 8/7464

Silva, Saulo Nunes Morilo da

S586h

Hans Kelsen e a fundamentação da metafísica dos costumes : a

valoração e a ciência jurídica / Saulo Nunes Morilo da Silva. - São Paulo,

2013.

90 f. : il. ; 30 cm.

Orientador: Gilberto Tedeia.

Dissertação (mestrado) – Universidade São Judas Tadeu,

São Paulo, 2013.

1. Kelsen, Hans, 1881-1973 - Filosofia. 2. Filosofia do direito. 3.

Metafísica. I. Tedeia, Gilberto. II. Universidade São Judas Tadeu,

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Filosofia. III. Título

CDD 22 – 110

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

FILOSOFIA

SAULO NUNES MORILO DA SILVA

HANS KELSEN E A ‘FUNDAMENTAÇÃO DA

METAFÍSICA DOS COSTUMES’: A VALORAÇÃO E A

CIÊNCIA JURÍDICA

Dissertação apresentada ao curso de PósGraduação Stricto Sensu da Universidade São

Judas Tadeu, como requisito parcial para a

obtenção do título de Mestre em Filosofia.

Aprovada em __________________ de 2013.

_________________________________________

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Tedeia

_________________________________________

Examinador(a): Prof. Dr. Paulo Jonas de Lima Piva

_________________________________________

Examinador(a): Profª. Drª. Monique Hulshof

Aos meus pais (Edson e Maria Lúcia), minha

família (Midori e Gabriel Yuki), meu irmão

Caio e aos amigos e colegas, pela paciência e

incentivo, cada um à sua forma.

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Dr. Gilberto Tedeia, atual orientador, pela compreensão e suporte

inspiradores nesta reta final.

À Profª. Drª. Marília Melo Pisani, primeira orientadora, pela atenção e pelas sugestões

motivadoras.

Ao Prof. Dr. Floriano Jonas Cesar, por acreditar na ideia de um aluno inexperiente,

mas que dedica todo o seu esforço e comprometimento neste trabalho.

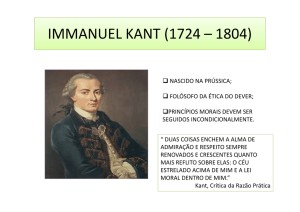

À Profª. Drª. Monique Hulshof, pelas orientações esclarecedoras e pontuais acerca de

Immanuel Kant.

“O ahimsa é a base da busca da Verdade.

Todos os dias, percebo que a busca é vã, a

menos que seja apoiada no ahimsa. É

apropriado oferecer resistência e atacar um

sistema, mas oferecer resistência e atacar seu

autor é equivalente a oferecer resistência e

atacar a si próprio. Pois somos todos farinha

do mesmo saco, e filhos do mesmo Criador, e

portanto os poderes divinos em nós são

infinitos. Menosprezar um único ser humano é

menosprezar

aqueles

pobres,

e

assim

prejudicar não apenas aquele ser, mas também

o mundo inteiro.” (Mohandas K. Gandhi).

RESUMO

SILVA, Saulo Nunes Morilo da. Hans Kelsen e a ‘Fundamentação da Metafísica dos

Costumes’: a valoração e a ciência jurídica. Dissertação. Curso de Pós-Graduação Stricto

Sensu em Filosofia da Universidade São Judas Tadeu. São Paulo; p. 90, 2013.

Esta dissertação apresenta uma descrição da interpretação kelseniana da obra Fundamentação

da Metafísica dos Costumes ([1785], 1960), de Kant. Começa descrevendo a forma pela qual

Hans Kelsen expõe sua Teoria Pura do Direito ([1960], 1996), objetivando alcançar

neutralidade para a ciência do direito, que até então via-se influenciada pela psicologia,

sociologia, política e moral. Sob análise mais detida, verifica-se que na obra de Hans Kelsen

aparecem inúmeras menções aos textos kantianos de filosofia prática, predominantemente sob

a forma de objeções. Escolhidas duas dessas objeções, primeiro a relação das inclinações para

a ação moral em Kant e depois a análise do imperativo categórico, a investigação passou a

concentrar-se em demonstrar que a interpretação kelseniana configura uma leitura literal dos

textos kantianos e que, de forma concomitante, empreende evidente esforço para enaltecer a

ciência jurídica. As réplicas às duas questões de Kelsen foram dadas, respectivamente, pelo

método de isolamento das inclinações de Kant e pela demonstração de que Kelsen não

compreendeu de forma correta o sentido de máxima usado para o imperativo categórico.

Resultou que a proposta da moral e por consequência, do direito kantianos poderiam

contribuir de algum modo ao direito atual, de modo a permitir sua valoração sem que a

jurisprudência perca sua característica de ciência. Para isso serviu a leitura contemporânea de

Kant a partir do uso público da razão, onde valores universalmente válidos, compartilháveis e

adotáveis por todos os seres racionais, possam constituir princípios determinantes do

pensamento e da ação.

Palavras-chave: Kant, Kelsen, direito, moral.

ABSTRACT

SILVA, Saulo Nunes Morilo da. Hans Kelsen and the ‘Groundwork of the Metaphysics of

Morals’: the assessment and the legal science. Dissertation. Postgraduation Course Stricto

Sensu in Philosophy from the São Judas Tadeu University. São Paulo; p. 90, 2013.

This dissertation presents a description of Kelsen’s interpretation from the kantian’s work

Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785). It starts describing the way in which Hans

Kelsen explains his theory, aiming to achieve neutrality for the science of law, which until

then was itself influenced by psychology, sociology, politics and morality. Under closer

analysis, it seems that in Hans Kelsen’s work appear many references to the Kant's practical

philosophy texts, predominantly under objections. Having chosen two of these objections,

first the relation of the inclinations to the moral action in Kant and afterwards the analysis of

the categorical imperative, the research have concentrated on demonstrating that the kelsenian

interpretation configures a literal reading of the kantian texts and that, concomitantly,

undertakes apparent effort to enhance the legal science. The answers to both Kelsen’s

questions were given, respectively, by the Kant’s method of isolation from the inclinations

and the demonstration that Kelsen did not understand correctly the meaning of maxim used to

the categorical imperative. The result is that the kantian proposal of morality and in

consequence, of the law, could contribute in some way to the current law, allowing its

valuation without the jurisprudence losing its characteristic of science. For this purpose, a

contemporary reading of Kant starting of the public use of reason served, where standards

with universal validity, shareable and adoptable by all rational beings, may constitute

determinants principles of thought and action.

Keywords: Kant, Kelsen, law, moral.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO................................................................................................. 9

1. A TEORIA PURA DO DIREITO (1960) DE HANS KELSEN .................. 12

1.1. Teoria Pura do Direito (1960): linhas gerais da obra ........................... 12

1.1.1. Direito e Natureza............................................................................. 15

1.1.2. Direito e Ciência ............................................................................... 24

2. KELSEN, UM LEITOR DE KANT ........................................................... 32

2.1. Direito e Moral na Teoria Pura do Direito............................................. 32

2.2. O papel das inclinações para a ação moral segundo Hans Kelsen...... 35

2.3. O imperativo categórico de Kant: Kelsen e o problema das máximas 39

3. KELSEN À LUZ DE KANT....................................................................... 44

3.1. A Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785): valor moral da

ação .................................................................................................................. 44

3.1.1. As inclinações e o método de isolamento de Immanuel Kant........ 47

3.1.2. O imperativo categórico kantiano e a máxima .............................. 52

3.2. Uma leitura contemporânea de Kant: Onora O’Neill e a importância

do uso público da razão................................................................................... 68

3.3. O direito e a ciência jurídica: uma valoração ponderada ................... 74

CONCLUSÃO ................................................................................................. 85

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................... 88

9

INTRODUÇÃO

Há muito tempo discute-se sobre a moralidade, enquanto ligada aos temas direito e

justiça. Nosso foco é procurar entender o posicionamento desse pensador e jurista austríaco

do período de transição dos séculos XIX e XX, chamado Hans Kelsen, acerca da interpretação

que faz da Fundamentação da Metafísica dos Costumes ([1785], 1960). O problema é de

difícil abordagem, uma vez que trata da argumentação sobre a existência (ou inexistência) de

uma separação entre o direito e a moral. Com o fim de localizar um ponto específico dentro

de todos os temas desenvolvidos por Hans Kelsen, a análise principal seguirá uma obra

específica - a Teoria Pura do Direito sob sua útima edição, 1960 - porque Kelsen, em

constante amadurecimento de suas posições, reviu alguns pontos de sua teoria nesta edição.

A Teoria Pura do Direito ([1960], 1996) é uma obra de grande importância tanto para

os filósofos do direito quanto para os juristas, pois o principal objetivo de Hans Kelsen era

criar uma teoria do direito que tivesse sua própria metodologia, que fosse capaz de estudar seu

objeto – o direito, sob a forma das normas jurídicas - sem a interferência de nenhuma outra

área do conhecimento. Ele procurava dar autonomia à ciência jurídica.1 O pensamento

kelseniano foi estudado por diversos autores2 e sua teoria jurídica, inovadora para a época, foi

muito divulgada, contando até com a publicação de diversos artigos sobre direito

internacional, uma matéria jurídica que foi a dedicação de Hans Kelsen até antes de falecer,

em 1973. Para a construção da análise a que nos propusemos, procuramos trabalhar com três

capítulos, baseados no diálogo entre o raciocínio jusfilosófico de Hans Kelsen e a teoria moral

Immanuel Kant.

1

Eis uma breve passagem nas palavras do autor: “Quando a si própria se designa como ‘pura’ teoria do Direito,

isto significa que ela se propõe garantir um conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste

conhecimento tudo quanto não pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa, rigorosamente, determinar

como Direito. Quer isto dizer que ela pretende libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são

estranhos. Esse é o seu princípio metodológico fundamental (KELSEN, Teoria Pura do Direito. Trad. João

Baptista Machado, 5ª ed. – São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 1).”

2

Exemplos: Norberto Bobbio, Mario Giuseppe Losano (ambos italianos); Miguel Reale, Fábio Ulhôa Coelho e

Tércio Sampaio Ferraz Junior (brasileiros), Eric Engle (jurista alemão contemporâneo), Luís Recaséns Siches

(jurista espanhol naturalizado mexicano).

10

O nosso primeiro capítulo destaca a estrutura teórica de Kelsen e sua argumentação

em torno da necessidade de firmar a ciência jurídica sob uma pureza metodológica, extraindo

seu conhecimento a partir das normas jurídicas, que têm um fundamento de validade no

ordenamento chamado “norma fundamental”. A Teoria Pura do Direito surgiu num contexto

científico em que a pureza metodológica era posta em questão, doravante será demonstrado

que Kelsen adotou o pensamento de Weber sobre a neutralidade científica como influência

para elaborar sua teoria do Direito (cf. LOSANO, 1998, p. X e XI).

Hans Kelsen trata de direito e de moral descrevendo suas relações a partir de uma

análise sobre a valoração das normas jurídicas e sobre a relatividade da moral. Partindo de

uma consideração maior, que é a relação entre o direito e a moral, ele começa a reduzir a

investigação até chegar a alguns problemas que impedem uma análise objetiva do direito. Em

diversas passagens, é diretamente com a moral kantiana que Kelsen dialoga, procurando

afastar a plausibilidade da teoria criada por Immanuel Kant. É precisamente em torno desse

diálogo que esta pesquisa se detém. Tomado como pressuposto que a ciência jurídica possui

seu próprio objeto e não admite interferências políticas, sociológicas e nem da psicologia, a

consequência foi Kelsen esforçar-se para afastar o direito da moral - dedicou um capítulo

inteiro e um apêndice à obra para este fim. Desta discussão extraímos assunto para nosso

segundo capítulo, em que apresentamos como Kelsen interpreta a Fundamentação da

Metafísica dos Costumes. Optamos por duas passagens em que Kelsen traça objeções

relacionadas à moral kantiana: a necessidade de contrariar as inclinações para o homem agir

moralmente e a análise do imperativo categórico kantiano, considerado uma fórmula vazia de

conteúdo. A suspeita gira em torno da literalidade da interpretação kelseniana, sem a correta

correspondência com os conceitos kantianos de filosofia prática.

O terceiro capítulo divide-se em dois objetivos, ligados aos desdobramentos da análise

kelseniana, onde propomos inicialmente explicar onde Kelsen equivocou-se fazendo uso da

literalidade sobre os temas apontados, detalhando o significado de máxima na filosofia prática

de Kant e mostrando o papel das inclinações no momento de o ser racional determinar seu

princípio de ação. Posteriormente, trazemos para debate uma possibilidade de leitura kantiana

que se adequa às exigências da ciência jurídica, criando um meio de considerá-la sem que

fique restrita à Teoria Pura do Direito, ou seja, que tenha por objeto as normas jurídicas e que

permita a valoração sobre este objeto de estudo, a fim de adequá-la ao meio empírico, ao

convívio social, pois sua função, segundo Kant, consiste em regular as liberdades de todos os

11

indivíduos.

Por fim, tentaremos adiante concluir com um posicionamento sobre esta "leitura" que

Kelsen faz da moral. No entanto, de antemão, pode-se observar que apesar das suas

contribuições teóricas, a teoria kelseniana restou superada igualmente a teoria de Kant, porém

agora elas agregam novos valores à ciência jurídica, na condição de a ciência ser revista sob

um objetivo mais operante no aprimoramento da regulação do convívio social, seu fim

primordial.

12

1. A TEORIA PURA DO DIREITO (1960) DE HANS KELSEN

1.1. Teoria Pura do Direito (1960): linhas gerais da obra

A apresentação procurará situar nosso problema filosófico dentro da extensa obra

Teoria Pura do Direito. Inicialmente, as ideias serão apresentadas a partir dos capítulos

Direito e Natureza (Capítulo I) e Direito e Ciência (Capítulo III), estes suficientes para

entender as linhas gerais da obra e o motivo de Kelsen fazer a separação entre o direito e a

moral. A exposição de Direito e Moral (Capítulo II) será feita em nosso segundo capítulo,

juntamente com a discussão levantada por Kelsen sobre o imperativo categórico kantiano.3

Torna-se necessário, no entanto, alertar que os demais capítulos da obra - quais sejam:

dinâmica e estática jurídicas, da relação entre direito e estado, da relação entre estado e direito

internacional e da teoria de interpretação das normas jurídicas -, contêm outros temas que não

serão estudados agora.4 Nosso objetivo é voltar a atenção para a separação entre direito e

moral feita por Kelsen diante da teoria kantiana, incluindo especificamente as interpretações

feitas por ele sobre algumas citações de Kant, propondo adiante alguns desdobramentos.

A análise dos dois prefácios da Teoria Pura do Direito possibilitará identificarmos

preliminarmente as intenções do autor e como ele apresenta seu pensamento relacionando-o

ao conceito de “pureza” da sua teoria. O primeiro prefácio, à primeira edição, foi escrito em

Genebra, em 1934. Aqui há a exposição do resultado de duas décadas de um empreendimento

pessoal do autor para criação de uma ciência jurídica. Sustenta ele que seu intento foi “elevar

a jurisprudência” e tentar buscar nesta ciência “objetividade e exatidão” (cf. KELSEN, 1996,

p. XI). Kelsen faz também um relato acerca de oposições à sua teoria e atribui isso

3

O fato de não seguirmos a sequência original da obra e apartarmos a exposição de Direito e Moral foi pensado

para possibilitar uma análise detalhada dos argumentos.

4

Caso entrássemos no estudo daqueles demais capítulos da Teoria Pura do Direito tudo tornar-se-ia uma mera

exposição da obra.

13

principalmente à existência de um sincretismo entre política e direito, o que dificulta torná-lo

objeto da ciência. Em suas palavras:

A luta não se trava na verdade – como as aparências sugerem – pela posição da

Jurisprudência dentro da ciência e pelas consequências que daí resultam, mas pela

relação entre a ciência jurídica e a política, pela rigorosa separação entre uma e

outra, pela renúncia ao enraizado costume de, em nome da ciência do Direito e,

portanto, fazendo apelo a uma instância objetiva, advogar postulados políticos que

apenas podem ter um caráter altamente subjetivo, mesmo que surjam, com a melhor

das boas fés, como ideal de uma religião, de uma nação ou de uma classe (Ibidem, p.

XII).

Como demonstração da “pureza” de sua teoria, ele elenca uma série de críticas

recebidas, estas formuladas por posicionamentos até antagônicos:

Os fascistas declaram-na liberalismo democrático, os democratas liberais ou os

sociais-democratas consideram-na um posto avançado do fascismo. Do lado

comunista é desclassificada como ideologia de um estatismo capitalista, do lado

capitalista-nacionalista é desqualificada, já como bolchevismo crasso, já como

anarquismo velado. O seu espírito é – asseguram muitos – aparentado com o da

escolástica católica; ao passo que outros crêem reconhecer nela as características

distintivas de uma teoria protestante do Estado e do Direito. E não falta também

quem a pretenda estigmatizar com a marca de ateísta. Em suma, não há qualquer

orientação política de que a Teoria Pura do Direito não se tenha ainda tornado

suspeita (Ibidem, p. XIII).

O objetivo de Hans Kelsen era criar uma teoria científica do direito, com sua própria

metodologia e princípios. A discussão científica (quanto às ciências sociais) da época girava

em torno de duas correntes filosóficas alemãs em oposição: a primeira, liderada por Gustav

Schmoller5, admitia a emissão e a fundamentação de juízos de valor sobre as ciências,

enquanto a segunda corrente, guiada por Max Weber6, empregava esforço para distanciar-se

da valoração e aplicar-se apenas na descrição científica de forma objetiva. O pensamento

kelseniano criou uma forma de explicar a organização e a relação hierárquica das normas

jurídicas. Segundo Miguel Reale (1985, p. 26):

[...] O que caracteriza a ciência, segundo Kelsen, é a neutralidade objetiva.

[ ]

Nesse ponto, Kelsen ia coincidir com outro grande seu contemporâneo que foi Max

Weber, também pregador de um conhecimento científico ‘a-valorativo’, até mesmo

no plano das ciências humanas (grifo do autor).

5

6

Gustav Friedrich von Schmoller (1838-1917), economista alemão.

Karl Emil Maximilian Weber (1864-1920), jurista e economista alemão, ícone da sociologia.

14

Fazendo suas observações quanto à posição metodológica kelseniana, Machado (2009,

p. 12) resume:

É evidente que, para KELSEN, além da <<Teoria Pura do Direito>> e do

sociologismo jurídico, não pode haver qualquer outra forma de conhecimento

<<científico>> do Direito. Logo, também para ele, como para os sequazes da escola

sociológica, a dogmática tradicional mais não poderá ser do que uma arte ou técnica

sem valor científico. A refutação deste ponto de vista exigirá a prova da

<<cientificidade>> de outros modos possíveis de conhecimento além do das

ciências exactas – ou a refutação do conceito de <<ciência>> em que ele se funda

(grifos do autor).

Kelsen esclarece, por fim, que o postulado metodológico (ciência isenta de juízos de

valor) exposto em sua teoria não pode ser posto em dúvida, mas sim a possibilidade da sua

realização. Diante do momento turbulento em que sua obra foi publicada, exatamente no

período entre as duas guerras mundiais, o direito servia-se de justificativa para atrocidades e

manobras políticas legalmente autorizadas, vê-se que esta passagem corrobora suas ideias:

[...] E isto sucede particularmente na nossa época, que a guerra mundial e suas

consequências fizeram verdadeiramente saltar dos eixos, em que as bases da vida

social foram profundamente abaladas e, por isso, as oposições dentro dos Estados se

aguçaram até o extremo limite. O ideal de uma ciência objetiva do Direito e do

Estado só num período de equilíbrio social pode aspirar a um reconhecimento

generalizado. Assim, pois, nada parece hoje mais extemporâneo que uma teoria do

Direito que quer manter sua pureza [...] (KELSEN, 1996, p. XIV).

À época da segunda edição (de 1960), Kelsen escreve um prefácio onde logo esclarece

que seu propósito é resolver os problemas da pureza metodológica propostos na primeira

edição e tentar de forma mais acurada posicionar a ciência jurídica dentre as outras ciências.

Ciente das limitações da sua teoria, o autor aqui reconhece que, diante da multiplicidade dos

fenômenos jurídicos, com uma diversidade de ordenamentos positivos, os conceitos

apresentados pela Teoria Pura do Direito podem ser “demasiado estreitos, outros demasiado

latos”; Kelsen demonstra a humilde posição de agradecimento diante das críticas sobre a sua

tentativa de desenvolver a sua teoria, que reconhece não ser definitiva. Afirma ainda que

mesmo depois da segunda guerra mundial, a ciência jurídica:

[...] esbarra com a pertinaz oposição de todos aqueles que, desprezando os limites

entre ciência e política, prescrevem ao Direito, em nome daquela, um determinado

conteúdo, quer dizer, crêem poder definir um Direito justo e, conseqüentemente, um

critério de valor para o Direito positivo. É especialmente a renascida metafísica do

Direito natural que, com esta pretensão, sai a opor-se ao positivismo jurídico

(Ibidem, p. XVIII).

15

A discussão mais aprofundada entre justiça e direito foi desenvolvida no apêndice à

Teoria Pura do Direito que, reiteramos, embora constasse da edição alemã, foi publicado em

separado na língua portuguesa, com duas traduções mais conhecidas: A Justiça e o Direito

Natural ([1960], 2009) e O Problema da Justiça ([1960], 1998), cujas referências constam em

nossa bibliografia. Partiremos agora para a análise dos capítulos inicialmente indicados para

um melhor entendimento das questões a serem levantadas.

1.1.1. Direito e Natureza

O capítulo I da Teoria Pura o Direito inicia-se com a explicação das intenções da

obra; trabalha também com diversos conceitos, tais como: “norma”, “ordem social” e “ordem

jurídica”. Nosso objetivo é apresentar a distinção feita entre direito, moral (que estudam o

dever-ser), ciências sociais e naturais (que estudam o ser) e, por fim, introduzir na discussão o

conceito de norma fundamental, que ao longo do texto será uma referência para entender a

Teoria Pura do Direito. Os desdobramentos que traremos para discussão advirão da

metodologia aplicada por Kelsen relativa à neutralidade ou “pureza” do direito.

Kelsen denomina sua Teoria Pura do Direito uma teoria do direito positivo, que não

leva em consideração as normas ou o direito em suas particularidades, e sim a sua forma

geral. Seu objetivo primeiro é a identificação do seu objeto – o direito, preocupando-se não

em como ele deve ser e sim no que consiste (o que é o direito e como ele se apresenta).

Quando faz uso do termo “teoria pura”, estabelece a metodologia utilizada. Isso significa que

procura antes de tudo determinar o objeto da ciência jurídica e, para estudá-lo, evita qualquer

interferência de elementos de outras áreas do conhecimento - algo que, segundo Kelsen, não

se realizava porque a ciência jurídica tradicional (desenvolvida entre os séculos XIX e XX)

confundia seu objeto de estudo com os da psicologia, da sociologia, da ética e da teoria

política. Por isso diz: “É ciência jurídica e não política do Direito (KELSEN, 1996, p. 1).”

Para entender o que é o objeto da ciência jurídica - a ciência que estuda o direito,

sendo este um sistema de normas reguladoras da conduta dos homens -, Kelsen explica as

características de uma norma jurídica. Para isso, norma é tomada como “atos humanos que

intencionalmente se dirigem à conduta de outrem”, ou seja, um ato que estipula que alguém

16

deve agir de determinada maneira. Este dever, porém, não é considerado apenas como uma

ordem ou comando: para que seja uma norma jurídica, dever também significa “permitir ou

conferir poder (competência), inclusive o de ele próprio estabelecer normas” para

determinado ato humano. Daí concluímos que norma “[...] é o sentido de um ato através do

qual uma conduta é prescrita, permitida ou, especialmente facultada, no sentido de adjudicada

à competência de alguém (Ibidem, p. 5 e 6).”

Sendo assim, é importante distinguir que o dever-ser da norma, em outras palavras, a

conduta prescrita pela norma, não se confunde com o fato, pois este é um ser. A relação que

pode haver entre ambos é somente a de correspondência. São dois campos diferentes de

análise. Continua explicando:

[...] A expressão “conduta devida” é ambígua. Tanto pode designar a conduta que,

na norma, enquanto conteúdo da norma, é posta como devida, e que deve ser mesmo

quando se não ponha em ser ou realize; como também a conduta que de fato é ou se

realiza e corresponde ao conteúdo da norma. Quando se diz que o dever-ser é

“dirigido” a um ser, a norma a uma conduta fática (efetiva), quer-se significar a

conduta de fato que corresponde ao conteúdo da norma, o conteúdo do ser que

equivale ao conteúdo do dever-ser, a conduta em ser que equivale à conduta posta na

norma como devida (devendo ser) – mas que se não identifica com ela, por força da

diversidade do modus: ser, num caso, dever-ser, no outro (Ibidem, p. 7).

Em suma, o que vincula este dever-ser a uma obrigatoriedade não é o ato de vontade

de quem a elaborou, porque até o processo de elaboração de normas é regulado por outras

normas, mas sim uma norma superior chamada de norma fundamental, que atribui a alguém a

competência ou poder para tanto. Assim, uma norma provém de um ato legislativo; esse ato é

um dever-ser - subjetiva e objetivamente - correspondente a uma norma fundamental que

estabelece que devemos nos conduzir conforme os preceitos de uma constituição que, por

derradeiro, regula (normatiza) o processo legislativo. Para uma melhor compreensão, Kelsen

traz o exemplo da diferença entre a exigência de um pagamento de uma soma em dinheiro por

um gângster e por um funcionário de finanças. Subjetivamente, ambos são atos de indivíduos

que intencionalmente visam a conduta de outro, mas objetivamente, só a ordem do

funcionário de finanças é fundada numa norma válida. A norma fundamental é um

pressuposto que funda a validade objetiva das normas e da ordem jurídica (Ibidem, p. 9).

Norberto Bobbio, estudioso da teoria kelseniana, traz diversos esclarecimentos acerca

da norma fundamental. Para ele a norma fundamental auxilia na definição do escalonamento

17

das normas e na unidade do ordenamento jurídico: “A norma fundamental é o termo

unificador das normas que compõem um ordenamento jurídico. Sem uma norma fundamental,

as normas de que falamos até agora constituiriam um amontoado, não um ordenamento

(BOBBIO, 1997, p. 49).”.

Seu conceito de norma fundamental é relacionado diretamente com o poder

constituinte, através da seguinte construção: a norma jurídica, por impor obrigações,

pressupõe um poder (poder normativo) - no escalonamento hierárquico do ordenamento

jurídico as normas constitucionais estão no topo e derivam do poder constituinte (o poder

último) -, por sua vez, a norma fundamental atribui competência ao poder constituinte para

produzir normas jurídicas e dá validade a todas as normas do sistema. No entanto, a norma

fundamental é um pressuposto para fundar o sistema normativo, assim, é uma norma última,

não expressa, de onde deriva o poder constituinte. Justificando seu posicionamento: “O fato

de essa norma não ser expressa não significa que não exista: a ela nos referimos como o

fundamento subentendido da legitimidade de todo o sistema (Ibidem, p. 60).” Ele ainda

assevera que a função que a norma fundamental exerce é a mesma de um postulado científico:

[...] Os postulados são colocados por convenção ou por uma pretensa evidência

destes; o mesmo se pode dizer da norma fundamental: ela é uma convenção ou, se

quisermos, uma proposição evidente que é posta no vértice do sistema para que a ela

se possam reconduzir todas as demais normas (Ibidem, p. 62).

Em conclusão, Bobbio (op. cit., p. 63 e 64) afirma que tentar descobrir o que está além

da norma fundamental (descobrir seu fundamento) é um problema estéril e entrar nessa

polêmica é sair do sistema jurídico, portanto não cabe à ciência jurídica. Prosseguindo sobre a

norma fundamental, retomamos o pensamento de Hans Kelsen (1996, p. 9), que segue

dizendo:

[...] Se o ato legislativo, que subjetivamente tem o sentido de dever-ser, tem também

objetivamente este sentido, quer dizer, tem o sentido de uma norma válida, é porque

a Constituição empresta ao ato legislativo este sentido objetivo. O ato criador da

Constituição, por seu turno, tem sentido normativo, não só subjetiva como

objetivamente, desde que se pressuponha que nos devemos conduzir como o autor

da Constituição preceitua. Se um homem que se encontra em estado de necessidade

exige de um outro que lhe preste auxílio, o sentido subjetivo da sua pretensão é que

o outro lhe deve prestar auxílio. Porém, uma norma objetivamente válida que

vincule ou obrigue o outro só existe, nesta hipótese, se vale a norma geral do amor

do próximo, eventualmente estabelecida pelo fundador de uma religião. E esta, por

seu turno, apenas vale como objetivamente vinculante quando se pressupõe que nos

devemos conduzir como o fundador da religião preceituou.

18

Para Kelsen, os costumes podem também estabelecer normas jurídicas, ou seja, são

fonte de normas jurídicas e, desta forma, uma norma superior assume o costume como fato

produtor de normas. Assim, o sentido subjetivo7 dos atos constitutivos do costume é tomado

como uma norma objetivamente válida. Ainda seguindo este raciocínio, subjetivamente, tanto

as normas postas (e, neste sentido, positivas8) do costume quanto as normas do processo

legislativo são idênticas. Do costume pode-se extrair tanto normas morais como normas

jurídicas. “[...] As normas jurídicas são produzidas pelo costume se a Constituição da

comunidade assume o costume – um costume qualificado – como fato criador de Direito

(Ibidem, p. 10).”

Conclui-se, seguindo este raciocínio, que a norma fundamental é o que valida

objetivamente o sistema de normas jurídicas. Mas qual a relação das normas jurídicas com as

condutas que elas prescrevem? Entramos aqui a relação da norma com o valor, ou melhor, da

correspondência (ou não) da norma com a eventualidade do acontecimento de um fato que ela

prescreva. De início, devemos tomar como base a norma fundamental, a medida de valor para

que uma conduta seja considerada correspondente a uma norma jurídica. Utilizar a medida da

norma fundamental para formulação de um juízo é dizer que a conduta correspondente a essa

medida é uma conduta boa e que uma conduta contrária a esta medida é má, portanto, isso é

um juízo relativo (para uns, diante das condutas, as normas legisladas pelos homens podem

ser boas, para outros não). Isso é diferente de um juízo de valor sem se considerar uma norma

objetivamente válida, porque se trata aí de um juízo sobre um fato da ordem do ser, existente

no tempo e no espaço. Para Kelsen, só um fato da ordem do ser pode considerar-se positivo

ou negativo (valioso ou desvalioso), pois é a realidade que se avalia9. As normas estabelecidas

por ato de vontade humana, como o direito, são distintas de normas estabelecidas por ato de

uma vontade supra-humana (procedentes de Deus, por exemplo), pois aquelas têm valor

relativo, enquanto estas têm valor absoluto:

[...] as normas legisladas pelos homens – e não por uma autoridade supra-humana –

apenas constituem valores relativos. Quer isto dizer que a vigência de uma norma

desta espécie que prescreva uma determinada conduta como obrigatória, bem como

7

Neste caso, o sentido subjetivo é a vontade do grupo em que os indivíduos conduzam-se de uma determinada

maneira.

8

A norma efetivamente posta, ou positiva, é distinta da norma pensada, ou pressuposta no pensamento (cf.

KELSEN, 1996, p. 9).

9

Para melhor entendimento da discussão travada sobre a incidência de juízos de valor sobre a norma jurídica e a

conduta correspondente, vide bibliografia: A Justiça e o Direito Natural ([1960], 2009) e O Problema da Justiça

([1960], 1998).

19

a do valor por ela constituído, não exclui a possibilidade de vigência de uma outra

norma que prescreva a conduta oposta e constitua um valor oposto. Assim, a norma

que proíbe o suicídio ou a mentira em todas e quaisquer circunstâncias pode valer o

mesmo que a norma que, em certas circunstâncias, permita ou até prescreva o

suicídio ou a mentira, sem que seja possível demonstrar, por via racional, que

apenas uma pode ser considerada como válida e não a outra. Podemos considerar

como válida quer uma quer outra – mas não as duas ao mesmo tempo.

[ ]

Quando, porém, nos representamos a norma constitutiva de certo valor e que

prescreve determinada conduta como procedente de uma autoridade supra-humana,

de Deus ou da natureza criada por Deus, ela apresenta-se-nos com a pretensão de

excluir a possibilidade de vigência (validade) de uma norma que prescreva a

conduta oposta. Qualifica-se de absoluto o valor constituído por uma tal norma, em

contraposição ao valor constituído através de uma norma legislada por um ato de

vontade humana. Uma teoria científica dos valores apenas toma em consideração, no

entanto, as normas estabelecidas por atos de vontade humana e os valores por ela

constituídos (Ibidem, p. 19 e 20).

Desta forma, um juízo sobre uma norma (que é um dever-ser) é de validade ou

invalidade e não de verdade ou falsidade, haja vista que este último tipo de juízo é sobre um

ser (realidade). Ainda: para julgarmos algo como “bom” ou “mau” há dois tipos de valor - em

sentido subjetivo, o objeto relaciona-se com o desejo ou vontade de uma pessoa; em sentido

objetivo, uma conduta relaciona-se com uma norma objetivamente válida (Ibidem, p. 21 e 22).

Engle (2008, p. 47) tem um entendimento sobre este fundamento jurídico apresentado

por Kelsen e sustenta, em oposição, que de fato existem princípios morais universais:

Desta forma, diferentemente de Kelsen, percebo o elemento fundamental da lei não

como ‘normas’ hieraquicamente ordenadas. Em vez disso, vejo proposições

condicionais potencialmente em conflito com imperativos de execução contingente,

como dois átomos da lei. Entretanto estas proposições condicionais e imperativas

são apenas lei acadêmica – lei nos livros. Elas são previsões teóricas. Para serem

consideradas ‘lei prática’ – lei positiva efetiva – elas têm de ser executáveis. Isto

esclarece a distinção entre lei natural, que nada mais é do que a lei do mais forte, e

lei positiva, que são proposições arbitrárias do legislador. [...]

[ ]

[...] Este artigo funda-se na premissa de que há de fato princípios morais universais:

assim, pode haver justiça natural, entretanto, ele também considera a visão de que

não há contudo uma conexão inevitável entre direito natural e justiça natural –

princípios da justiça natural são normativos, não nomotéticos (tradução nossa).10

10

“Thus, unlike Kelsen, I see the fundamental element of law not as hierarchically ordered ‘norms’. Instead I

see potentially conflicting conditional statements with contingent enforcement imperatives as two atoms of law.

However those conditional and imperative statements are only scholarly law – law in the books. They are

theoretical predictions. To be considered ‘practical law’ – effective positive law – they must be enforced. This

highlights the distinction between natural law, which is nothing more or less than the law of the strongest, and

positive law, which is the arbitrary statements of a legislator. […]

[ ]

[…] This paper is founded on the premise that there are indeed universal moral principles: thus, there can be a

natural justice; however, it also takes the view that there is nonetheless no inevitable connection between natural

law and natural justice – principles of natural justice are normative, not nomothetic (ENGLE, Eric. Law as Lex

20

Para Kelsen (1996) o direito e a moral são considerados ordens sociais que regulam a

conduta dos homens na medida em que esta conduta está em relação com outras pessoas,

mediata (contra seu patrimônio) ou imediatamente (contra a pessoa). A forma pela qual as

ordens sociais regulam as condutas humanas é ligar um prêmio ou um castigo a determinadas

condutas prescritas ou proibidas. O prêmio ou castigo denominam-se sanção em sentido

amplo e, quando considerado isoladamente, o castigo (ou pena) denomina-se sanção em

sentido estrito. A pena, não obstante, deve ser aplicada independentemente da vontade do

atingido e, em existindo resistência, recorre-se à força física - o que dá à sanção um caráter

coercitivo, do qual o direito se utiliza. Nessa ligação entre a conduta e a atribuição de uma

consequência extraímos o conceito do princípio retributivo: “[...] O princípio que conduz a

reagir a uma determinada conduta com um prêmio ou uma pena é o princípio retributivo.

(Ibidem, p. 26)”.

Bobbio (1997, p. 66), considerando o direito fundado sobre o poder coercitivo (em

última instância) e, sendo este impensável sem o exercício da força, reconhece que ela é

necessária para a sua realização; por isso, conceitua direito como um “conjunto de regras com

eficácia reforçada”.

Kelsen (1996, p. 30 e 31) conclui que para distinção das ordens sociais não devemos

levar em conta se elas estatuem sanções ou não, mas sim os tipos de sanções que são

estatuídas. Essas podem ser transcendentes ou socialmente imanentes. As primeiras provêm

de uma instância supra-humana. As segundas são realizadas e executadas por homens,

membros de uma sociedade. É esse o tipo de sanção que o direito contém. O direito,

conceitualmente, trata-se de uma ordem de conduta humana:

[...] Uma “ordem” é um sistema de normas cuja unidade é constituída pelo fato de

todas elas terem o mesmo fundamento de validade. O fundamento de validade de

uma ordem normativa é – como veremos – uma norma fundamental da qual se retira

a validade de todas as normas pertencentes a essa ordem. Uma norma singular é uma

norma jurídica enquanto pertence a uma determinada ordem jurídica, e pertence a

uma determinada ordem jurídica quando a sua validade se funda na norma

fundamental dessa ordem (Ibidem, p. 33).

v. Ius. In: The Journal Jurisprudence, Volume One, “What is Law?”. Austrália, Melbourne: The Elias Clark

Group, 2008, p. 47, tradução nossa).”

21

Quanto à coação, há ainda esclarecimentos pontuais onde, resumidamente: o direito

não é ordem coativa no sentido psíquico (coação psíquica para agir), pois esse critério não o

distingue da religião ou da moral e sim, é uma ordem coativa no sentido de privar os

indivíduos dos seus direitos (com emprego da força física quando necessário); a função

essencial do direito é a segurança coletiva, visando garantir a ordem social. Apesar de que

podem também existir atos coercitivos que não têm o caráter de sanções; como exemplo: a

prisão preventiva, onde o ato de coação não é uma reação a um ato ilícito, mas sim a uma

suspeita de tal conduta; o internamento compulsivo de doentes mentais em asilos ou hospitais

psiquiátricos; o extermínio de animais domésticos portadores de doenças contagiosas; a

implosão de edifícios ameaçados de ruína e os atos de Estados totalitários que optam por

negar certos direitos (como o direito à vida) a determinadas pessoas simplesmente por

pertencerem a um grupo ou a uma etnia considerada indesejável – atos pertencentes às ordens

jurídicas desses Estados, sendo, no entanto, condenáveis moralmente. Extrinsecamente tais

atos são restritivos de liberdade, contudo seu pressuposto não é um ato ilícito ou delito

juridicamente prefixado, por isso são considerados atos coercitivos sem o caráter de sanções

(Ibidem, p. 40 a 45).11

Como uma ordem coativa, há espaço para liberdade no Direito? Segundo Kelsen, a

liberdade é juridicamente garantida. As condutas dos indivíduos são juridicamente permitidas

quando não são juridicamente proibidas; melhor dizendo, quando o direito não liga a uma

determinada conduta uma sanção e também não proíbe a conduta oposta, o indivíduo é livre

para exercer sua liberdade onde a lei não regulamentou - a conduta é permitida num sentido

negativo. Há também as liberdades constitucionalmente garantidas, existentes quando a

ordem jurídica proíbe intrusões neste tipo de liberdade:

[...] Trata-se de preceitos de Direito constitucional através dos quais a competência

do órgão legislativo é limitada por forma a não lhe ser permitido – ou apenas o ser

sob condições muito especiais – editar normas que prescrevam ou proíbam aos

indivíduos uma conduta de determinada espécie, como a prática da religião, a

expressão de opiniões e outras condutas análogas (Ibidem, p. 48).

O direito é tomado como uma ordem normativa de coação. A questão decisiva,

segundo Kelsen, é saber qual o fundamento de validade considerado como o sentido objetivo

de um ato, em outras palavras, o que diferencia uma ordem da norma jurídica da ordem de um

11

Nestas discussões o autor esmiuça ainda mais as diferenças entre as sanções e fundamenta o Direito como uma

ordem coativa. Por considerarmos que os conceitos apresentados até aqui cumprem a finalidade de dar uma ideia

básica sobre estes assuntos, justificamos que tais temas não serão aprofundados nesta exposição.

22

bando de salteadores de estrada12. Afinal, os dois representam um dever-ser subjetivamente

(ambas as ordens têm como escopo fazer com que um ou mais indivíduos conduzam-se de

uma determinada maneira), contudo, só a ordem jurídica “vincula” (é uma norma

objetivamente válida):

[...] Tratando-se de uma Constituição que é historicamente a primeira, tal só é

possível se pressupusermos que os indivíduos se devem conduzir de acordo com o

sentido subjetivo deste ato, que devem ser executados atos de coerção sob os

pressupostos fixados e pela forma estabelecida nas normas que caracterizamos como

Constituição, quer dizer, desde que pressuponhamos uma norma por força da qual o

ato a interpretar como ato constituinte seja de considerar como um ato criador de

normas objetivamente válidas e os indivíduos que põem este ato como autoridade

constitucional. Esta norma é – como mais tarde se verá melhor – a norma

fundamental de uma ordem jurídica estadual. Esta não é uma norma posta através de

um ato jurídico positivo, mas – como o revela uma análise dos nosso juízos jurídicos

– uma norma pressuposta, pressuposta sempre que o ato em questão seja de entender

como ato constituinte, como ato criador da Constituição, e os atos postos com

fundamento nesta Constituição como atos jurídicos. Constatar esta pressuposição é

uma função essencial da ciência jurídica. Em tal pressuposição reside o último

fundamento da validade da ordem jurídica, fundamento esse que, no entanto, pela

sua mesma essência, é um fundamento tão-somente condicional e, neste sentido,

hipotético (Ibidem, p. 51, grifos do autor).

Se não tomarmos como pressuposto a norma fundamental, o direito prende-se ao

conceito de justiça, o que para Kelsen é equivocado, porque o juízo de que uma ordem social

é justa tem um caráter relativo. O direito ser justo para um capitalista não implica no direito

ser justo para um socialista e vice-versa. Sob a ótica da Teoria Pura do Direito, uma ordem

jurídica coercitiva “injusta” é válida, desde que esteja sob um fundamento de validade

objetiva - a norma fundamental. Importante ressaltar que o direito é uma ordem de coação.

Partindo desta ideia, a fórmula para traduzir a norma fundamental de uma norma jurídica

estadual é:

[...] a coação de um indivíduo por outro deve ser praticada pela forma e sob os

pressupostos fixados pela primeira Constituição histórica. A norma fundamental

delega na primeira Constituição histórica a determinação do processo pelo qual se

devem estabelecer as normas estatuidoras de atos de coação. Uma norma, para ser

interpretada objetivamente como norma jurídica, tem de ser o sentido subjetivo de

um ato posto por este processo – pelo processo conforme à norma fundamental – e

tem de estatuir um ato de coação ou estar em essencial ligação com uma norma que

o estatua (Ibidem, p. 56).

12

Este foi o exemplo utilizado pelo autor para ilustrar as características da ordem normativa de coação,

(conforme notas 32 e 37 do capítulo I Direito e Natureza). A única diferença que Kelsen aponta é a de que, para

Agostinho, o que diferencia a ordem jurídica da ordem de um bando de salteadores é o reconhecimento de um

valor de Justiça, enquanto para ele é a norma fundamental (AGOSTINHO, Civitas Dei, IV, 4 apud KELSEN,

1996, p. 54).

23

A consequência de não se definir o direito como ordem de coação é um sincretismo

das normas jurídicas com as morais. Se as ordens jurídicas modernas suprimissem o caráter

coercitivo, o direito perderia a sua característica jurídica e “morreria”, portanto:

[...] Se o Direito não fosse definido como ordem de coação mas apenas como ordem

posta em conformidade com a norma fundamental e esta fosse formulada com o

sentido de que as pessoas se devem conduzir, nas condições fixadas pela primeira

Constituição histórica, tal como esta mesma Constituição determina, então poderiam

existir normas jurídicas desprovidas de sanção, isto é, normas jurídicas que, sob

determinados pressupostos, prescrevessem uma determinada conduta humana, sem

que uma outra norma estatuísse uma sanção para a hipótese de a primeira não ser

respeitada. Nessa hipótese, o sentido subjetivo de um ato posto em conformidade

com a norma fundamental [...] seria juridicamente irrelevante. Nessa hipótese ainda,

uma norma posta pelo legislador constitucional que prescrevesse uma determinada

conduta humana sem ligar à conduta oposta um ato coercitivo – a título de sanção –

só poderia ser distinguida de uma norma moral pela sua origem, e uma norma

jurídica produzida pela via consuetudinária nem sequer poderia ser distinguida de

uma norma de moral também produzida consuetudinariamente. Se o costume é

considerado pela Constituição como fato produtor de normas jurídicas, então toda a

Moral constituiria parte integrante da ordem jurídica, na medida em que as suas

normas são efetivamente produzidas pela via consuetudinária (Ibidem, p. 59 e 60).

As normas jurídicas que contenham a prescrição para produção de normas ou

contenham uma permissão positiva são consideradas normas não-autônomas, porque têm

validade apenas se consideradas em sua ligação com uma norma estatuidora de um ato de

coerção. A finalidade da ciência jurídica é, por consequência, formular as proposições acerca

das normas jurídicas:

[...] Visto que uma ordem jurídica é uma ordem de coação no sentido que acaba de

ser definido, pode ela ser descrita em proposições enunciando que, sob pressupostos

determinados (determinados pela ordem jurídica), devem ser aplicados certos atos

de coerção (determinados igualmente pela ordem jurídica) (Ibidem, p. 65).

Percebe-se que Kelsen, em Direito e Natureza, busca alocar o estudo do direito num

campo próprio, afastado do direito natural e da sociologia, estabelecendo o objeto de estudo

da ciência jurídica – a norma jurídica – e seu fundamento de validade: a norma fundamental.

Esta discussão parte de um pressuposto de debate que Kelsen coloca no início deste capítulo,

relacionado à tentativa de situar melhor o direito no campo das ciências sociais – mas a

delimitação ainda será definida pelo autor no Capítulo III Direito e Ciência e aqui é

sutilmente anunciada:

[...] põe-se logo a questão de saber se a ciência jurídica é uma ciência da natureza ou

uma ciência social. Mas esta contraposição de natureza e sociedade não é possível

sem mais, pois a sociedade, quando entendida como a real ou efetiva convivência

24

entre os homens, pode ser pensada como parte da vida em geral e, portanto, parte da

natureza.[...] Se analisarmos qualquer do fatos que classificamos de jurídicos ou que

têm qualquer conexão com o Direito [...], poderemos distinguir dois elementos:

primeiro, um ato que se realiza no espaço e no tempo, sensorialmente perceptível,

ou uma série de tais atos, uma manifestação externa de conduta humana; segundo, a

sua significação jurídica, isto é, a significação que o ato tem do ponto de vista do

Direito (KELSEN, op.cit., p. 2).

Kelsen procura primeiro estabelecer que o ato jurídico tem seu próprio significado, ou

seja, se auto-explica. Essa auto-explicação auxilia a entender que um ato pode significar

subjetivamente algo, enquanto objetivamente - sob a ótica do direito – pode não ter o mesmo

sentido. Com isso ele quer dizer que um ato jurídico diferencia-se de um fato da natureza pelo

seu significado e não pela sua facticidade. Isso acontece através de uma interpretação

normativa da realidade (o autor refere-se aqui à realidade como um fato da natureza,

determinado pela lei da causalidade e encerrado no sistema da natureza), assim, tanto uma

execução penal quanto um homicídio são o mesmo fato; não obstante, pela interpretação

normativa, um homicídio pode ser diferenciado de uma execução penal por um exercício

mental que interpreta a realidade em comparação com uma norma considerada válida (cf.

KELSEN, op. cit., p. 4). Seguiremos agora ao estudo do capítulo Direito e Ciência, o que nos

permite introduzir mais conceitos da teoria jurídica kelseniana e evitar digressões

especialmente durante a exposição do capítulo Direito e Moral (alvo principal da

investigação), que ficou por isso destacado para discussão posterior.

1.1.2. Direito e Ciência

O capítulo III da Teoria Pura o Direito defende que a ciência jurídica possui um

princípio próprio (princípio da imputação), que é diferente dos princípios das demais ciências

sociais e das ciências naturais (princípio da causalidade), relacionando a isso temas como

ideologia, história e liberdade. Desenvolve a estruturação das normas apresentando a

“estática” e “dinâmica” jurídicas, e distingue também a “norma jurídica” da “proposição

jurídica”, evitando confundir a atuação da ciência jurídica fora da sua dimensão lógica.

Kelsen começa afirmando que o objeto da ciência jurídica é o direito, formado pelas

normas jurídicas. Estas, por consequência, têm como conteúdo as condutas humanas; pode-se

portanto afirmar que as condutas humanas só são objeto da ciência jurídica, enquanto relações

25

determinadas através de relações jurídicas. Com base no argumento acima, há duas teorias do

direito, uma estática e uma dinâmica. O objeto da teoria estática é o direito enquanto “um

sistema de normas em vigor” e o objeto da teoria dinâmica é o direito em movimento, em

outras palavras, é o processo jurídico de produção e aplicação das normas jurídicas (Ibidem,

p. 79).

A ciência jurídica faz uma interpretação normativa das condutas humanas, pois elas

são o conteúdo das normas jurídicas. A descrição científica é feita por meio de enunciados

denominados proposições jurídicas; há a necessidade de distingui-las das normas jurídicas,

que são mandamentos, ou imperativos:

[...] Proposições jurídicas são juízos hipotéticos que enunciam ou traduzem que, de

conformidade com o sentido de uma ordem jurídica – nacional ou internacional –

dada ao conhecimento jurídico, sob certas condições ou pressupostos fixados por

esse ordenamento, devem intervir certas consequências pelo mesmo ordenamento

determinadas. As normas jurídicas, por seu lado, não são juízos, isto é, enunciados

sobre um objeto dado ao conhecimento. Elas são antes, de açodo com o seu sentido,

mandamentos e, como tais, comandos, imperativos. Mas não são apenas comandos,

pois também são permissões e atribuições de poder ou competência (Ibidem, p. 80,

grifos do autor).

Os órgãos jurídicos (ou autoridades jurídicas) produzem as normas jurídicas, que são

objeto das proposições (descritivas) da ciência jurídica, feitas pelo jurista (ou cientista

jurídico). Percebendo assim que a norma jurídica (imperativo) prescreve condutas ligando às

condutas opostas uma sanção, entende-se que a proposição jurídica apenas descreve o Direito,

sem a prescrição de condutas tal como a norma jurídica. Infere-se deste raciocínio que uma

norma jurídica pode assim ser válida ou inválida, enquanto a proposição jurídica pode ser

verídica ou inverídica, ou mais: verdadeira ou falsa. Por seu caráter lógico, as proposições

jurídicas, longe de serem supérfluas, auxiliam a ciência jurídica com a aplicação do princípio

da não-contradição e com as regras de concludência de raciocínio quanto às normas jurídicas:

[...] os princípios lógicos podem ser, se não direta, indiretamente, aplicados às

normas jurídicas, na medida em que podem ser aplicados às proposições jurídicas

que descrevem estas normas e que, por sua vez, podem ser verdadeiras ou falsas.

Duas normas jurídicas contradizem-se e não podem, por isso, ser afirmadas

simultaneamente como válidas quando as proposições jurídicas que as descrevem se

contradizem; e uma norma jurídica pode ser deduzida de uma outra quando as

proposições jurídicas que as descrevem podem entrar num silogismo lógico (Ibidem,

p. 84).

O direito pode ser delimitado diante das ciências naturais através do conceito de

norma. A ciência jurídica é uma ciência normativa. As relações entre as condutas humanas

26

numa ciência normativa também são diferentes da sociologia e de outras ciências sociais, que

descrevem as condutas humanas sob o princípio da causalidade, ligando as relações como

causa e efeito de forma similar às ciências naturais. A ciência normativa, diversamente das

ciências causais, descreve as normas jurídicas e suas relações sem ter como base o princípio

da causalidade. O princípio delimitador e específico é o princípio da imputação, que é a

ligação, feita pela norma jurídica, de um ilícito à sua consequência:

Na descrição de uma ordem normativa da conduta dos homens entre si é aplicado

aquele outro princípio ordenador, diferente da causalidade, que podemos designar

como imputação. Pela via da análise do pensamento jurídico pode mostrar-se que,

nas proposições jurídicas, isto é, nas proposições através das quais a ciência jurídica

descreve o seu objeto, o Direito – quer seja um Direito nacional ou internacional -, é

aplicado efetivamente um princípio que, embora análogo ao da causalidade, no

entanto se distingue dele por maneira característica. [...] Tal-qualmente uma lei

natural, também uma proposição jurídica liga entre si dois elementos. Porém a

ligação que se exprime na proposição jurídica tem um significado completamente

diferente daquela que a lei natural descreve, ou seja, a da causalidade. [...] O ser o

significado da cópula ou ligação dos elementos na proposição jurídica diferente do

da ligação dos elementos na lei natural resulta da circunstância de a ligação na

proposição jurídica ser produzida através de uma norma estabelecida pela autoridade

jurídica – através de um ato de vontade, portanto -, enquanto que a ligação de causa

e efeito, que na lei natural se afirma, é independente de qualquer intervenção dessa

espécie (Ibidem, p. 86 e 87, grifo do autor).

Evitando deixar dúvidas quanto à definição de proposição jurídica, Kelsen esclarece

que ela se trata de uma afirmação ou um juízo sobre um objeto dado ao conhecimento e não

se confunde um imperativo, haja vista este ser sim a norma jurídica. A especificidade das

proposições jurídicas vem fixada de forma reiterada na seguinte passagem:

Se bem que a ciência jurídica tenha por objeto normas jurídicas e, portanto, os

valores jurídicos através delas constituídos, as suas proposições são, no entanto – tal

como as leis naturais da ciência da natureza – uma descrição do seu objeto alheia a

valores (wertfreie). Quer dizer: esta descrição realiza-se sem qualquer referência a

um valor metajurídico e sem qualquer aprovação ou desaprovação emocional

(Ibidem, p. 89).

Para fundamentar o princípio da imputação Kelsen remete-se historicamente à sua

origem, afirmando que ao investigar sociedades primitivas, verifica-se que o homem primitivo

interpreta os fatos naturais segundo normas sociais, isto é, seguindo os mesmo princípios que

regem suas relações com seus semelhantes. Para Kelsen, provavelmente as normas mais

antigas da humanidade são as que buscam deter os impulsos sexuais e de agressividade - essas

normas têm como base uma regra que permeia toda a vida social primitiva, que compreende

tanto a pena quanto o prêmio - a regra da retaliação (retribuição). Nesta regra basilar residem,

27

ligados um ao outro, o pressuposto e a consequência, segundo o princípio da imputação, e não

o da causalidade (Ibidem, p. 92).

A má colheita ou a chuva em excesso, por exemplo, eram interpretadas como

resultados de uma má conduta de um grupo, aldeia ou atribuída à má atitude de um de seus

indivíduos. Kelsen diz que o indivíduo primitivo não questionava qual era a causa de um

infortúnio e sim quem era o responsável pelo fato. A conduta recíproca dos homens sob a

regra da retribuição reflete numa forma de interpretação da natureza designada: interpretação

sócio-normativa. O animismo, uma concepção de que todas as coisas na natureza, inclusive as

inanimadas, têm alma, é uma forma de interpretação sócio-normativa da natureza. O princípio

da causalidade, característico das ciências naturais contemporâneas, é o instrumento de uma

emancipação do animismo - de emancipação da interpretação social da natureza. Descrevendo

esse processo de emancipação:

[...] O passo decisivo nesta transição de uma interpretação normativa para uma

interpretação causal da natureza, do princípio da imputação para o princípio da

causalidade, reside no fato de o homem se tornar consciente de que as relações entre

as coisas – diferentemente das relações entre os homens – são determinadas

inependentemente de uma vontade humana ou supra-humana ou, o que vem a dar no

mesmo, não são determinadas por normas, de que o comportamento das coisas não é

prescrito ou permitido por qualquer autoridade (Ibidem, p. 95).

As ciências que têm como princípio a causalidade são: Psicologia, Etnologia, História

e Sociologia. Estas não se distinguem das ciências naturais como a Física, ou a Biologia. Por

outro lado, as ciências que têm como princípio a imputação são: a ética e a ciência jurídica,

também chamada de jurisprudência. Estas últimas são ciências normativas, devido a terem

base no princípio da imputação; o que possuem de similitude é o fato de ambas descreverem

normas postas por atos humanos e as relações decorrentes dessas normas (Ibidem, p. 96).

As diferenças entre os princípios da causalidade e da imputação são examinadas de

forma mais detalhada por Kelsen.13 De início, as fórmulas pelas quais são apresentados os

juízos hipotéticos de ambos são expressas de modo a ligar a um pressuposto uma determinada

consequência. A diferença consiste na ligação que há entre o pressuposto e a consequência

nos dois casos, pois no princípio da causalidade, quando A é, B também é (por exemplo,

13

Uma vez que o princípio da causalidade cria proposições com base na observação emprírica, trabalha com uma

previsibilidade (da ordem do ser), que permite afirmar que algo acontecerá sob um determinado pressuposto. Já

o princípio da imputação cria proposições com base nas normas (jurídicas ou morais) e sua consequência é

sempre um dever-ser, pois não é possível afirmar que sob um determinado pressuposto realmente a consequência

prevista na norma acontecerá. Portanto não há previsibilidade (cf. KELSEN, op. cit., p. 98 e 99).

28

quando chove, a terra fica molhada), enquanto no princípio da imputação - quando A é, B

deve ser (por exemplo, quando alguém comete um crime, deve ser punido). A imputação,

expressa na palavra “dever-ser”, designa uma relação normativa. Outra distinção importante é

relacionada à cadeia de causa e efeito que, no princípio da causalidade, é constituído por

causas intermináveis (um elo de causas ilimitado, onde tudo na ordem do ser pode ser

explicado se for remetido a uma causa anterior), enquanto no princípio da imputação a relação

entre pressuposto e consequência é limitada - existe um ponto terminal na cadeia de causas

(Ibidem, p. 100 e 101).

Matos (2006, p. 197) é esclarecedor com relação à diferença entre o princípio da

causalidade e o princípio da imputação:

[...] O princípio da causalidade se rege por fatos, ou seja, caso haja algum fato que a

lei natural-causal não consiga explicar, deve a mesma ser reformulada. Ao contrário,

o princípio da imputação pretende reger comportamentos. Se, v.g., em um caso

particular não for aplicada uma norma jurídica, tal não é razão suficiente para que a

proposição que descreve cientificamente essa relação seja substituída [...] (grifo do

autor).

Esta discussão sobre o elo de causa e efeito nos princípios da causalidade e imputação

está, segundo o texto da obra kelseniana, em estrita ligação com o conceito de liberdade,

existente em ordens sociais e normativas como as ordens jurídica e moral:

[...] Decisivo é que a conduta que constitui o ponto terminal da imputação – que, de

acordo com uma ordem moral ou jurídica, apenas representa a responsabilidade

segundo essa ordem existente -, de acordo com a causalidade da ordem da natureza

não é, nem como causa nem como efeito, um ponto terminal, mas apenas um elo

numa série sem fim (KELSEN, op. cit., p. 104).

Acrescenta Kelsen que considerar a liberdade do homem apartada da lei da

causalidade torna a responsabilização ou imputação impossível, portanto deve-se tomar como

pressuposto que a vontade dos indivíduos seja causalmente determinada. Assim, a função da

ordem normativa é ser um elo nessa cadeia causal para criar a vontade nos indivíduos de se

conduzirem conforme suas normas: “[...] Só através do fato de a ordem normativa se inserir,

como conteúdo das representações dos indivíduos cuja conduta ela regula, no processo causal,

no fluxo de causas e efeitos, é que esta ordem preenche a sua função social (Ibidem, p. 105).”

Assegura ainda que é um equívoco pressupor, por resultado, que o homem não se

sujeite à via causal, considerando-se neste sentido livre para agir, pois esse pensamento

29

necessariamente exige pressupor também que diante de uma conduta jurídica ou moralmente

má, ele terá remorso ou arrependimento, algo que não é unânime a todos os homens. Isso

somente demonstra que esta é uma liberdade fictícia, que não dá lugar para a existência da

imputação. Se a liberdade fosse tomada no sentido de uma vontade livre de uma causalidade

determinante, seria admitida como uma justificativa razoável para explicar porque somente os

homens são imputáveis e não os fenômenos naturais ou os animais. Contudo, somente os

humanos são imputáveis porque as ordens jurídicas e morais prescrevem apenas normas de

conduta humanas: “[...] A explicação não está, portanto, na liberdade mas, inversamente, na

determinação causal da vontade humana (Ibidem, p. 108).”

O intuito do autor nos parece ser aqui o de explicar que a imputação, em verdade,

procura inserir-se na linha causal, uma vez que a vontade do homem é causalmente

determinada. Inserindo-se como um dos elos da causalidade14, a imputação representa uma

norma que, por ligar à conduta oposta uma sanção, causa no indivíduo a vontade de agir

conforme o prescrito, sob a condição de ser responsabilizado pela conduta contrária à norma.

Segundo seu raciocínio, é um erro pensar que a causalidade exclui a imputação. Kelsen

resume seu posicionamento com relação à liberdade:

[...] O homem é livre porque e enquanto são imputadas a uma determinada conduta

humana, como ao seu pressuposto a recompensa, a penitência ou a pena – não

porque esta conduta não seja causalmente determinada, ou até: por ela ser

causalmente determinada. O homem é livre porque esta sua conduta é um ponto

terminal da imputação, embora seja causalmente determinada (Ibidem, p. 110).

Faz-se na obra também um cotejo entre normas hipotéticas e categóricas. As normas

hipotéticas ligam condicionalmente uma consequência a um pressuposto, aplica-se sobre estas

normas o princípio da imputação. Quanto às normas categóricas, sob uma primeira

perspectiva, pode parecer haver mesmo normas que, sob todas e quaisquer circunstâncias, sem

nenhum pressuposto, prescrevam de forma omissiva certas condutas, tais como não matar,

não mentir, não roubar etc., sendo que estas normas não se traduziriam pelo princípio da

imputação por não conectarem um pressuposto a uma consequência. Entretanto, sob uma

análise mais detida, o autor ressalta que tais normas não podem ser categóricas, haja vista

numa sociedade empírica não ser possível prescrever ações incondicionalmente, sem

quaisquer exceções, nem mesmo de forma omissiva:

14

Leia-se: “inserindo um ponto terminal entre pressuposto e consequência”.

30

[...] Também isto mostra que todas as normas gerais de uma ordem social empírica,

incluindo as normas gerais de omissão, apenas podem prescrever uma determinada

conduta sob condições ou pressupostos bem determinados, e que, por isso, toda

norma geral produz uma conexão entre dois fatos, [...] É esta, como se mostrou, a

expressão verbal do princípio da imputação [...] (Ibidem, p. 112).

Não obstante, acrescente-se que normas individuais (entendidas como as decisões

proferidas pelos tribunais direcionadas a um ou mais indivíduos) podem ter caráter categórico,

por prescreverem, autorizarem ou darem permissão15 positivamente a um indivíduo ou órgão

estatal sem vinculação a nenhum pressuposto.

Kelsen adverte para o problema de interpretar o dever-ser (a norma) como uma

ideologia. Essa interpretação conduz à conclusão de que não é possível uma ciência jurídica,

existindo apenas uma sociologia jurídica. Nega-se o conceito do dever-ser e conclui-se que os

atos de produção das normas jurídicas são meios para provocar nos indivíduos certa conduta:

[...] Vê-se no Direito – como relação entre os que fazem e os que executam as leis –

um empreendimento da mesma espécie que, v.g., o de um caçador que põe um

engodo à caça para assim a atrair para uma armadilha. Tal confronto é válido não só

enquanto o complexo motivatório é o mesmo, mas ainda na medida em que,

segundo a visualização do Direito em apreço, à apresentação do Direito como norma

(pelo legislador ou pela jurisprudência) subjaz um embuste ou ilusão. Deste ponto

de vista não “há” qualquer espécie de “normas”, e a afirmação de que isto ou aquilo

“deve ser” não tem qualquer sentido, nem mesmo qualquer específico sentido

jurídico-positivo diferente do sentido moral. Esta visualização apenas considera o

acontecer natural, inserto num nexo causal, toma os atos jurídicos apenas na sua

facticidade, mas já não toma em conta o específico teor de sentido com que eles nos

aparecem (Ibidem, p. 114).

Continuando, o autor diz que os juízos jurídicos não podem se reduzir a afirmar fatos

presentes ou futuros, nem mesmo o fato de que certas pessoas queiram que nos conduzamos

de determinada maneira; tais fatos são da ordem do ser e ultrapassam a função da ciência

jurídica:

[...] a Teoria Pura do Direito tem uma pronunciada tendência antiideológica.

Comprova-se esta sua tendência pelo fato de, na sua descrição do Direito positivo,

manter este isento de qualquer confusão com um Direito “ideal” ou “justo”. Quer

representar o Direito tal como ele é, e não como ele deve ser: pergunta pelo Direito

real e possível, não pelo Direito “ideal” ou ”justo”. Neste sentido é uma teoria do

Direito radicalmente realista, isto é, uma teoria do positivismo jurídico. Recusa-se a

valorar o Direito positivo. Como ciência, ela não se considera obrigada senão a

conceber o Direito positivo de acordo com a sua própria essência e a compreendê-lo

através de uma análise da sua estrutura. Recusa-se, particularmente, a servir

quaisquer interesses políticos, fornecendo-lhes as “ideologias” por intermédio das

quais a ordem social vigente é legitimada ou desqualificada. Assim, impede que, em

15

Como exemplo, a competência e dever conferidos ao Poder Judiciário para julgar os litígios.

31

nome da ciência jurídica, se confira ao Direito positivo um valor mais elevado do

que o que ele de fato possui, identificando-o com um Direito ideal, com um Direito

justo; ou que lhe seja recusado qualquer valor e, consequentemente, qualquer

vigência, por se entender que está em contradição com um Direito ideal, um Direito

justo. Por tal fato, a Teoria Pura do Direito surge em aguda contradição com a

ciência jurídica tradicional que – conscientemente ou inconscientemente, ora em

maior ora em menor grau – tem um caráter “ideológico”, no sentido que acaba de

ser explicitado. Precisamente através desta sua tendência antiideológica se revela a

Teoria Pura do Direito como verdadeira ciência do Direito (Ibidem, p. 118).

Neste capítulo III da Teoria Pura do Direito há determinadas passagens que

consideramos mais pertinentes à investigação proposta, reunindo vários conceitos já

trabalhados em Direito e Natureza, aplicados de uma forma mais aprofundada: Kelsen, após

ter alocado o direito diante das outras ciências, diferencia direito positivo de ciência jurídica um é o objeto de estudo do outro - e explica que a ciência jurídica possui um princípio

próprio, o princípio da imputação; salienta ainda a forma como o princípio da imputação

surgiu historicamente e desenvolveu-se a partir da regra de retribuição. Esse histórico

permitiu entender porque a ciência do direito é diferente das ciências regidas pelo princípio da

causalidade. Observa-se também uma diferença entre o ser e o dever-ser e os seus reflexos

sobre o esclarecimento dos métodos da ciência jurídica, que não se confundem com valores

sociológicos ou de justiça. A diferença de proposição jurídica para norma jurídica consiste na

separação dos conceitos do objeto de estudo (norma) e da ciência jurídica descritiva

(proposição). Por fim, a impossibilidade de considerar o direito positivo como uma forma de

ideologia foi um reforço final em defesa às suas ideias.

Feita esta apresentação, traremos em nosso segundo capítulo citações previamente

escolhidas para fazermos uma análise mais pontual. Como foi possível perceber, Kelsen trava

diálogo com a moral kantiana para além das páginas do capítulo Direito e Moral na Teoria

Pura do Direito. Embora o desejo de levantar todos os possíveis diálogos entre Kelsen e Kant

seja motivante, na presente dissertação procuraremos estritamente estudar as passagens da

Fundamentação da Metafísica dos Costumes citadas por Kelsen em Direito e Moral e do

apêndice à obra Teoria Pura do Direito, delimitadas à questão das inclinações e às páginas

relacionadas ao imperativo categórico kantiano.

32

2. KELSEN, UM LEITOR DE KANT

2.1. Direito e Moral na Teoria Pura do Direito

O capítulo II da Teoria Pura o Direito tem uma perspectiva mais estrita de discussão,

tanto que um de seus desdobramentos, a discussão entre direito e justiça, tornou-se o apêndice

à obra. O autor define aqui o que entende por “moral”, “direito”, “ética” e “ciência jurídica”.

Embora seja um capítulo curto em comparação aos demais, contém o objeto da nossa

investigação.

Hans Kelsen é considerado um neokantiano. Portanto, pode parecer incoerente ao

leitor ver adiante cotejos entre Kelsen e Kant, mas salientamos que ele não segue o

pensamento de Kant por completo. Em esclarecimento, seguem as seguintes palavras:

Kelsen pretendeu construir um conhecimento antimetafísico do direito assim como

Kant fizera no campo das ciências naturais. Mas não se pode confundir –

retornaremos a este ponto – a filosofia pura kantiana, seu criticismo transcendental

assumido por Kelsen, com sua filosofia jurídica, amplamente jusnaturalista e

metafísica. O Kant da Crítica da razão pura é peça fundamental para a Teoria Pura

do Direito, todavia o Kant da Crítica da razão prática, da Fundamentação da

metafísica dos costumes e da Metafísica dos costumes é, para Kelsen, apenas mais

um teórico jusnaturalista a ser criticado [...] (MATOS, 2006, p. 62, grifos do autor).

Esta discussão envereda-se pelas convergências e divergências existentes entre

jusnaturalismo e positivismo jurídicos. Em convergência, a obra kelseniana prevê que tanto o

jusnaturalismo quanto o positivismo têm um único aspecto em comum: a validade do direito

radica-se num elemento exógeno ao sistema jurídico. O jusnaturalismo fundamenta sua

validade em Deus, na natureza, na razão etc. e o positivismo fundamenta sua validade na

“grundnorm” – a norma fundamental. A divergência entre ambos é basilar: a norma

33

fundamental é jurídica16, diferentemente dos fundamentos de validade jusnaturalistas (Ibidem,

p. 244 e 246).

Gomes (2004, p. 277) também observa esta semelhança e afastamento paradoxais

entre as teorias kelseniana e kantiana e, em seguida, descreve:

Para Kelsen, a descrição que a Ciência do Direito opera é avalorativa, e por não

emitir juízos de valor acerca do conteúdo das normas ela considera, em sua

descrição, o valor jurídico, isto é, o valor contido na norma. O valor jurídico vem da

norma jurídica, e não de um ordenamento moral ou de uma idéia de justiça. Kelsen

separou os “valores de direito” dos “valores de justiça”. Os primeiros qualificam a

conduta dos “súditos” como jurídicas ou antijurídicas de acordo com as normas

postas. Os segundos referem-se às normas ou às pessoas que produzem as normas,

qualificando-as como justas ou injustas. [...]

[ ]

A concepção relativista de Kelsen tem seu oposto no idealismo kantiano. Kant