THUANY DE MOURA CORDEIRO

FATORES ASSOCIADOS À UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR

PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA DO

HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA – DF

Monografia apresentada ao curso de graduação

de Farmácia da Universidade Católica de

Brasília, como requisito parcial para obtenção

do título de Farmacêutico.

Orientadora: Profa. MSc. Eloá Fátima Ferreira

de Medeiros.

Brasília

2011

Monografia de autoria de Thuany de Moura Cordeiro, intitulada “FATORES

ASSOCIADOS À UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR PACIENTES ATENDIDOS

NO AMBULATÓRIO DE CARDIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA

– DF”, apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Farmacêutico da

Universidade Católica de Brasília em 08 de junho de 2011, aprovada pela banca examinadora

abaixo assinada:

__________________________________________________

Profa. MSc. Eloá de Fátima Ferreira de Medeiros

Orientadora

_________________________________________________

Profa. Dra. Dayde Lane Mendonça da Silva

Examinadora 1

___________________________________________________

Prof. Esp. Marcela de Andrade Conti

Examinadora 2

Brasília, _______________________ de 2011.

Dedico este trabalho, primeiramente, a Deus,

pela vida, pela força, pela coragem e pela

oportunidade de estar realizando o sonho de

me tornar farmacêutica.

A minha mãe, Edinalda, pelo exemplo de

mulher, pelo amor e apoio incondicional que

me faz ter forças para ir à luta e conquistar

meus objetivos.

Ao

meu

namorado,

Michael,

pela

compreensão, mas acima de tudo, por me fazer

perceber que o amor é a força mais poderosa

do universo e o único caminho para superar as

diferenças entre duas pessoas.

Por fim, dedico a minha orientadora, amiga,

companheira e terapeuta, Eloá, pelo exemplo

de mulher, mãe, professora, farmacêutica, ser

humano, que me inspira todos os dias a ser

uma pessoa melhor.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus, que me permitiu chegar até aqui, pois tudo o que sou, tudo o que

tenho foi Ele quem permitiu. "Mais importante que o lugar que ocupas em mim, é a

intensidade de tua presença em tudo que faço."

A minha orientadora Profa. MSc. Eloá Fátima Ferreira de Medeiros, pela orientação,

pela paciência, pelo carinho, pela motivação, pela confiança, por estar sempre ao meu lado me

ajudando a superar os obstáculos, mas principalmente por ser uma das melhores pessoas que

eu poderia ter conhecido em minha vida.

À Profa. Marcela Andrade Conti, pela imensa ajuda na confecção do projeto, em todo

o processo de submissão desta pesquisa ao Comitê de Ética, na coleta dos dados, pelo carinho

e por ter abraçado esta pesquisa como se fosse dela também. Sem ela eu estaria perdida.

Aos professores do curso de Farmácia, que contribuíram e influenciaram na

construção do meu fascínio pela profissão farmacêutica.

Aos pacientes atendidos pelo ambulatório de Cardiologia do Hospital Regional de

Ceilândia, pela participação e concessão das informações, tornando assim possível a

realização desta pesquisa.

Ao meu namorado Michael, pela ajuda na análise de dados, pelos importantes

conselhos na área da informática, pela paciência e compreensão em virtude de todo estresse

gerado durante o processo de confecção deste trabalho;

À minha mãe Edinalda, pelos conselhos, incentivo, pelas orações, por me ensinar a

ser uma pessoa determinada e me mostrar que com muita garra e dedicação posso alcançar

meus objetivos.

Por fim, a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, tornaram possível a

realização desta pesquisa.

“Que a força do medo que tenho não me

impeça de ver o que anseio. Que a morte de

tudo em que acredito não me tape os ouvidos e

a boca. Porque metade de mim é o que eu

grito, mas a outra metade é silêncio...

Que essa minha vontade de ir embora se

transforme na calma e na paz que eu mereço.

Que essa tensão que me corrói por dentro seja

um dia recompensada. Porque metade de mim

é o que eu penso mas a outra metade é um

vulcão.

Que o medo da solidão se afaste, e que o

convívio comigo mesmo se torne ao menos

suportável.

Que o espelho reflita em meu rosto um doce

sorriso que eu me lembro ter dado na infância.

Por que metade de mim é a lembrança do que

fui e a outra metade eu não sei.

Que não seja preciso mais do que uma simples

alegria para me fazer aquietar o espírito.

E que o teu silêncio me fale cada vez mais.

Porque metade de mim é abrigo, mas a outra

metade é cansaço.

E que a minha loucura seja perdoada, porque

metade de mim é amor e a outra metade

também.”

Oswaldo Montenegro

RESUMO

Referência: CORDEIRO, Thuany de Moura. Fatores associados à utilização de medicamentos

por pacientes atendidos no ambulatório de cardiologia do Hospital Regional de Ceilândia –

DF. 2011.58 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Farmácia) – Universidade Católica de

Brasília, Taguatinga, 2011.

Este estudo teve como objetivo principal avaliar os fatores relacionados à utilização de

medicamentos pela população atendida no Ambulatório de Cardiologia do Hospital Regional

da Ceilândia. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal, realizado no período de 14

de abril a 14 de maio de 2011. Foram entrevistadas no total de 100 pessoas, sendo que apenas

80 foram incluídas no estudo. Os medicamentos constituem uma poderosa ferramenta

utilizada no tratamento de doenças e, portanto a utilização destes tornou-se um processo

social que é influenciado por vários fatores, sendo os mais relevantes a adesão a terapêutica e

o acesso a medicamentos. Os principais motivos que dificultam o acesso ao tratamento

farmacoterapêutico envolvem erros no ciclo da assistência farmacêutica. Os indivíduos

acometidos por doenças crônicas podem ter sua qualidade de vida melhorada com terapia

medicamentosa contínua e mudanças no estilo de vida, no entanto, percebe-se que existe um

dificuldade de adesão ao tratamento por estes indivíduos. 87,5% dos pacientes dependiam do

SUS para aquisição dos medicamentos, e o principal fator relacionado a dificuldade deste

acesso foi a falta de medicamentos nos centros de saúde. A média de medicamentos utilizados

por paciente encontrada foi de 1,9. Observou-se, ainda, que a adesão ao tratamento ocorreu

em apenas 20% da população estudada. Neste contexto, Atenção Farmacêutica é uma prática

mais adequada que o farmacêutico assume em benefício do Uso Racional de Medicamentos e

conseqüentemente promove a melhoria do acesso a medicamentos.

Palavras-

chave:

Utilização

de

medicamentos, adesão ao tratamento.

Medicamentos,

Farmacoepidemiologia,

acesso

a

ABSTRACT

Reference: CORDEIRO, Thuany de Moura. Factors associated with medication use by

patients attending the cardiology clinic of the Hospital Regional Ceilândia - DF. 2011. 58

leaves. Completion of course work (Pharmacy) – Universidade Católica de Brasília,

Taguatinga, 2011.

This study aimed to evaluate the main factors related to the use of drugs for the population

seen at the Clinic of Cardiology, Regional Hospital of Ceilândia. This is a descriptive, crosssectional study, conducted from April 14 to May 14, 2011. We interviewed a total of 100

people, of which only 80 were included in the study. Medications are a powerful tool in the

treatment of disease and therefore the use of these has become a social process that is

influenced by several factors, the more relevant adherence to therapy and access to medicines.

The main reasons that hinder access to the pharmacotherapeutic treatment involve errors in

the cycle of pharmaceutical care. Individuals suffering from chronic illnesses may have their

quality of life improved with medical therapy and continuous changes in lifestyle, however,

realizes that there is a difficulty in treatment compliance by these individuals. 87.5% of

patients depended on SUS for procurement of medicines and the main factor related to

difficulty of access was the lack of medicines in health care. The mean number of medications

used per patient was 1.9. It was noted also that adherence to treatment occurred in only 20%

of the population. this context, pharmaceutical care practice is most appropriate for the

pharmacist assumes for the benefit of Rational Drug Use and consequently promotes

improved access to medicines.

Keywords: Drug utilization, Pharmacoepidemiology, access to medications, adherence.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

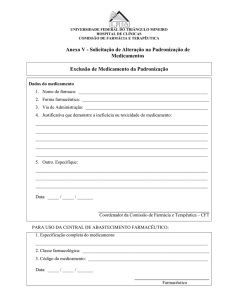

Figura 1. Projeção global de mortes por causas, em todas as idades, para o ano de 2005. ...... 18

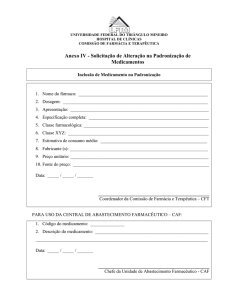

Figura 2. As cinco dimensões da adesão. ................................................................................. 23

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Estratégias de marketing adotadas pela indústria farmacêutica segundo o sujeito

objeto da mensagem. ................................................................................................................ 15

Tabela 2: Perguntas que compõe o teste de Morisky e classificação dos tipos de

comportamento de baixo grau de adesão, indicados por respostas afirmativas ....................... 29

Tabela 3: Características sócio-econômicas dos pacientes incluídos no estudo ...................... 32

Tabela 4: Doenças auto – referidas pelos pacientes incluídos no estudo ................................. 35

Tabela 5: Classes de medicamentos auto- referidos pelos pacientes incluídos no estudo de

acordo com a classificação ATC .............................................................................................. 37

Tabela 6: Medicamentos auto- referidos pelos pacientes incluídos no estudo de acordo com o

CID - 10 .................................................................................................................................... 38

Tabela 7: Conhecimento sobre a farmacoterapia dos pacientes incluídos no estudo ............... 38

Tabela 8: Número de medicamentos utilizados por pacientes, sendo que, neste caso, foram

incluídos apenas aqueles que relataram totalmente ou parcialmente os medicamentos

utilizados................................................................................................................................... 39

Tabela 9: distribuição dos pacientes de acordo com as características relacionadas com a

responsabilidade pela administração e interferência na rotina diária ....................................... 40

Tabela 10: Distribuição dos pacientes de acordo com as características relacionadas ao acesso

a medicamentos ........................................................................................................................ 42

Tabela 11: Grau de adesão ao tratamento medicamentoso dos pacientes incluídos no estudo,

de acordo com o teste de Morisky ............................................................................................ 42

LISTA DE ABREVIATURAS

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ATC – Anathomical Therapeutic Chemical

DCB - Denominação Comum Brasileira

CFF – Conselho Federal de Farmácia

CID – Classificação Internacional de Doenças

CNMM - Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos

CS – Centro de Saúde

DIP – Doenças Infecciosas e Parasitárias

DCNT – Doenças Crônicas Não Transmissíveis

FENAFAR – Federação Nacional dos Farmacêuticos

HRC – Hospital Regional de Ceilândia

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IECA – Inibidores da Enzima conversora de Angiotensina

MS – Ministério da Saúde

NUCAD – Núcleo de coleta e apresentação de dados.

OMS – Organização Mundial da Saúde

OPAS – Organização Pan- Americana de Saúde

PNM – Política Nacional de Medicamentos

PNAF – política Nacional de Assistência Farmacêutica

PRM – Problemas Relacionados a Medicamentos

RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais

SINITOX - Sistema Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas

SM – Salário Mínimo

SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

SUS – Sistema Único de Saúde

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UFARM – Unidade de Farmacovigilância

URM – Uso Racional de Medicamentos

WHO – World Health Organization

SUMÁRIO

1.

INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 12

2.

REVISÃO DA LITERATURA ...................................................................................... 14

2.1. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO BRASIL ...................................................... 14

2.2. FATORES QUE INFLUENCIAM A UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ........... 17

2.2.1. Gênero e idade ...................................................................................................... 17

2.2.3 Doenças Crônicas não transmissíveis (DCNT) ................................................... 18

2.2.4. Perfil socioeconômico ........................................................................................... 19

2.2.5. Acesso a medicamentos ........................................................................................ 19

2.2.6. Adesão à terapêutica ............................................................................................ 22

2.3.

PAPEL DO FARMACÊUTICO NA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ....... 24

3. METODOLOGIA ........................................................................................................... 26

3.1.

DELINEAMENTO DA PESQUISA ........................................................................ 26

3.2.

INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS ......................................................... 26

3.3.

COLETA DOS DADOS ........................................................................................... 26

3.4.

OBTENÇÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

(TCLE).................................................................................................................................. 26

3.5.

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS ....................................................................... 27

3.6.

LEVANTAMENTOS DAS DOENÇAS CRÔNICAS AUTO- REFERIDAS ........ 27

3.7.

AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DE

MEDICAMENTOS .............................................................................................................. 27

3.8. AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO .................................................... 28

3.9. AVALIAÇÃO DO ACESSO A MEDICAMENTOS ................................................... 29

3.10. SUJEITOS DA PESQUISA ..................................................................................... 30

3.10.1. Critérios de Inclusão ...................................................................................... 30

3.10.2.

3.11.

Critérios de Exclusão ..................................................................................... 30

ANÁLISE DOS DADOS ......................................................................................... 30

3.12. FLUXOGRAMA ...................................................................................................... 31

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................................... 32

5.

CONCLUSÃO ................................................................................................................. 44

6.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 45

7.

APÊNDICE ...................................................................................................................... 54

8.

ANEXO............................................................................................................................. 58

12

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço das ciências médicas, que têm como objetivo a busca pela cura,

controle ou prevenção de doenças, o medicamento se transformou em uma poderosa

ferramenta com estas finalidades. Portanto a utilização de medicamentos tornou-se um

processo social que se estabelece por numerosos motivos, dentre eles, senão o mais

importante, o desejo que a sociedade possui em cuidar da saúde (ARRAIS, 2004; DAL

PIZZOL et al., 2006; LEITE et al., 2008).

Em conjunto com este processo social, o crescente número de produtos farmacêuticos

no mercado mundial é um dos principais fatores que predispôs ao crescimento do consumo de

medicamentos, gerando um aumento nas despesas relativas a este item (OMS, 2003;

BERTOLDI et al., 2004; ).

Sendo assim, o aspecto econômico do uso de medicamentos torna-se relevante, pois

eles são responsáveis pela movimentação de altas cifras anualmente. Em 2009, o mercado

brasileiro movimentou cerca de R$ 30,2 bilhões, colocando o Brasil entre os dez países de

maior faturamento no varejo (FENAFAR, 2010).

Entretanto, caracterizando um paradoxo com estes dados, a Organização Mundial de

Saúde (2003) revelou que apenas 50% da população brasileira têm acesso aos medicamentos,

não mostrando maior prevalência entre as faixas etárias, e atingindo a quinta colocação no

mercado consumidor mundial (OMS, 2003; FANHANI et al., 2006).

Os principais motivos pelos quais o acesso a medicamentos, principalmente os ditos

essenciais, é insuficiente envolve erros no ciclo da assistência farmacêutica, ou seja, deve-se a

má gestão nos processos de aquisição até a dispensação (LOYOLA FILHO, 2006; COSTA et

al., 2007; SILVA, 2010).

Outro aspecto importante relacionado a utilização de medicamentos é a adesão a

terapêutica. Os indivíduos acometidos por doenças crônicas podem ter sua qualidade de vida

melhorada com terapia medicamentosa contínua e de mudanças no estilo de vida, no entanto,

percebe-se que existe um dificuldade de adesão ao tratamento. Segundo a OMS (2003), “a

adesão ao tratamento de longo prazo em países desenvolvidos é em torno de 50%. Este

índices são ainda menores nos países em desenvolvimento”.

O principal papel do farmacêutico na promoção do Uso Racional de Medicamentos,

incluindo a melhoria do acesso a medicamentos e adesão terapêutica, é a estruturação de um

13

Programa de Assistência Farmacêutica efetivo, sendo que a Atenção Farmacêutica esteja

envolvida neste processo (DIAS & ROMANO-LIEBER, 2006).

Neste sentido, o objetivo geral deste trabalho é avaliar os fatores relacionados com a

utilização de medicamentos pela população atendida no Ambulatório de Cardiologia do

Hospital Regional de Ceilândia (HRC). E os objetivos específicos são: Caracterizar a

população em estudo segundo variáveis demográficas e socioeconômicas; identificar a

prevalência das doenças auto-referidas e dos grupos de medicamentos utilizados; avaliar as

facilidades e/ou dificuldades de acesso aos medicamentos de uso contínuo e o apresentar o

perfil de adesão à farmacoterapia.

14

2. REVISÃO DA LITERATURA

Os medicamentos vêm se tornando a ferramenta mais utilizada no prolongamento da

vida, no retardo do surgimento de complicações associadas às doenças e até para promover a

cura, facilitando o convívio entre o indivíduo e sua enfermidade. Desta forma, estes produtos

alcançaram um papel crucial para o tratamento das doenças, constituindo a primeira opção

para minimizar os danos ocasionados pelas diversas enfermidades que acometem os

indivíduos (LOYOLA FILHO, 2006; LEITE et al., 2008).

Neste sentido, a disponibilidade de medicamentos tornou-se uma questão de saúde

pública, sendo estabelecida formalmente na Lei Orgânica da Saúde (1990), determinando que

cabe ao Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de assistência terapêutica

integral, inclusive farmacêutica (BRASIL, 1990; GUERRA JR et al, 2004).

No entanto, além de garantir o acesso universal e gratuito dos medicamentos é preciso

melhorar a qualidade dos tratamentos. Sua efetividade demanda uma diversidade de ações que

garantam, além do amplo acesso, a melhor adesão ao tratamento. Sendo assim, a adesão

constitui mais uma dimensão do cuidado integral e da construção da igualdade no âmbito do

SUS (GUERRA JR et al, 2004; GUSMÃO & MION JR, 2006).

Apesar do direito já estabelecido, ainda existem falhas que geram dificuldades para se

garantir o acesso efetivo e igualitário e o uso racional de medicamentos. Neste contexto,

estudos sobre a utilização, consumo e acesso de medicamentos, no Brasil, vêm se tornando

cada vez mais expressivos e sempre com a finalidade de gerar informações úteis para tomadas

de decisões e criação de estratégias de saúde. Assim, os estudos farmacoepidemiológicos têm

sido os mais utilizados com esta finalidade (LEITE et al., 2008).

2.1. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO BRASIL

No Brasil, os primeiros estudos farmacoepidemiológicos surgiram apenas no final da

década de 70 e início da década de 80. Estes estudos revelaram que o padrão de consumo de

medicamentos da população brasileira era caracterizado por níveis elevados de utilização de

medicamentos sintomáticos e pela automedicação, e que o marketing foi o fator que mais

influenciou este cenário (ROZENFELD, 1989; CASTRO, 1999; MELO et al., 2006).

Nas décadas seguintes este padrão não se modificou, no entanto o aumento do

consumo de muitos produtos que não possuíam eficácia e segurança comprovada agravou a

situação brasileira (ARRAIS et al., 1997; VILARINO et al., 1998).

15

Desde então, novos estudos farmacoepidemiológicos são realizados no Brasil, com o

objetivo de avaliar e quantificar os fatores que estão associados ao aumento do consumo de

medicamentos pela população brasileira (FONSECA et al., 2002, BERTOLDI et al., 2004;

COELHO FILHO et al., 2004; SILVA & GIUGLIANI, 2004; ARRAIS et al., 2005;

LOYOLA FILHO et al., 2006; FLORES & BENVEGNÚ, 2008; LEITE et al., 2008; SILVA

et al.,2008).

Estes estudos demonstram que a indústria farmacêutica continua exercendo um papel

fundamental no consumo de medicamentos, uma vez que se utiliza de ferramentas do

marketing com o objetivo de induzir a prescrição e consumo de medicamentos. Neste intuito,

investimentos cada vez maiores são realizados para propagar o uso de medicamentos,

mostrando apenas as supostas vantagens oferecidas e omitindo os potencias riscos que podem

trazer a saúde do consumidor, transformando o medicamento em mercadoria, e assim

submetendo o “produto saúde”, que possui características peculiares e particulares, às regras

comerciais, sem medir as conseqüências. (ARRAIS et al., 2005; LOYOLA FILHO, 2006,

BRASIL, 2007).

Outra estratégia utilizada pela indústria farmacêutica é induzir pessoas saudáveis a se

considerar, de alguma forma, doentes. A tática consiste em transformar situações estressantes

do cotidiano em problemas, e assim maximizar o número de doenças, para certamente

acompanhar um grande número de tratamentos. Assim, as necessidades e desejos insaciáveis

criados pela mídia, marketing e propagandas farmacêuticas são determinantes para o consumo

excessivo e irracional de medicamentos (HEINECK et al., 2004; VOSGERAU, 2007;

AQUILINO et al., 2010).

Neste contexto, a propaganda de medicamentos tem a função fundamental de

persuadir e incentivar o consumo do produto em todos os níveis, ou seja, desde o prescritor,

passando pelo dispensador, até o usuário (ANVISA, 2007). A tabela 1 mostra as estratégias

mais utilizadas neste processo.

Tabela 1: Estratégias de marketing adotadas pela indústria farmacêutica segundo o sujeito objeto da mensagem.

Prescritores

Apoio a associações profissionais ou

revistas médicas;

Distribuição de amostras grátis ou

brindes

Recepções/coquetéis e eventos

científicos;

Patrocínio de viagens;

Fonte: ARRAIS, 2004.

Dispensadores

Bonificação

Sorteios/brindes.

Comissão de Vendas

Usuários

Distribuição

material

Vale-desconto;

Propaganda

(mídia)

Apoio associação

consumidores

16

Apesar da criação da Política Nacional de Medicamentos (PNM), o acesso aos

medicamentos ainda é um dos problemas enfrentado pelo SUS. E uns dos fatores

contribuintes para este quadro é ausência do farmacêutico em todas as etapas da assistência

farmacêutica. Este processo acarreta em uma distribuição de medicamentos de forma

desigual, favorecendo a aquisição destes produtos através de farmácias e drogarias, sendo

estas responsáveis por 76,5% da comercialização de medicamentos no âmbito nacional

(ARRAIS, 2004).

Dados divulgados pelo Conselho Federal de Farmácia, em 2009, mostram que o Brasil

possuía cerca de 79.010 farmácias e drogarias, o que corresponde a uma farmácia para cada

2.329 habitantes, considerando a população do Brasil em torno de 184 milhões de habitantes.

Este resultado revela uma situação alarmante, pois a OMS preconiza a existência de uma

farmácia para cada 8 a 10 mil habitantes, ou seja, no Brasil este índice extrapola em quatro a

cinco vezes o ideal, com tendência a aumentar o número de farmácias e drogarias (IBGE,

2007; VOSGERAU, 2007).

Outro fator que contribui para a preocupação deste excesso é o fato de apenas 4%

destes estabelecimentos terem um profissional farmacêutico como proprietário, ou seja, a

maioria está sob a propriedade de pessoas que não possuem conhecimentos técnicos que

visem o compromisso com a saúde dos clientes, favorecendo assim o consumo indiscriminado

e desenfreado de medicamentos (ARRAIS, 2004; VOSGERAU, 2007).

Portanto, é de extrema importância o desenvolvimento de um Programa de

Assistência Farmacêutica efetivo para disponibilizar o medicamento gratuitamente, e para isso

seria necessário a presença do farmacêutico desde a solicitação do medicamento até a

dispensação (DIAS & ROMANO-LIEBER, 2006).

No Brasil, o consumo indiscriminado de medicamentos não é restrito aos

medicamentos de venda livre, pois existe uma facilidade na compra de medicamentos que

deveriam ser dispensados mediante a apresentação de receita médica ou com a sua retenção,

incrementando as vendas e proporcionando o aumento no consumo de medicamentos (LEAL

et al., 1998).

Por fim, o poder da decisão do usuário é determinante no consumo de medicamentos,

sendo que, a escolha deste dependerá da circunstância na qual ele está envolvido, podendo

gerar um processo de automedicação ou a não adesão ao tratamento. A automedicação se dá

pela busca da obtenção da cura de alguma doença que acomete este indivíduo. No entanto, a

não adesão ao tratamento se dá pelos efeitos indesejáveis que os medicamentos podem

provocar neste usuário ou pelo custo que são gerados (ARRAIS, 2004).

17

Deste modo a influência dos usuários na utilização de medicamentos é direta,

definindo um aumento (automedicação ou aceitação da terapia medicamentosa) ou redução

(não adesão ao tratamento ou dificuldade no acesso ao medicamento) no consumo de

medicamentos (ARRAIS, 2004).

2.2. FATORES QUE INFLUENCIAM A UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS

O consumo de medicamentos tem aumentado no contexto mundial por diversos

motivos, sendo condicionado tanto por fatores farmacológicos como também por aspectos

sociais, comportamentais e econômicos (VOSGERAU et. al., 2011; ROZENFELD, 2003).

Sendo assim, dá se a importância de se estudar os fatores relacionados utilização de

medicamentos. A dificuldade de acesso aos serviços de saúde e a facilidade em adquirir

medicamentos sem a aprovação ou avaliação do prescritor ou outro profissional de saúde

habilitado são alguns dos motivos que estimulam este consumo exagerado, além da crença da

sociedade em relação ao poder dos medicamentos em conjunto com os avanços na pesquisa

de novos fármacos e sua promoção comercial (SILVA, 2009; MELO et. al., 2006;

BERTOLDI et al., 2004; ).

2.2.1. Gênero e idade

Estudos mostram que existem diferenças no padrão de consumo de medicamentos

entre os sexos e a idade (BERTOLDI et al.,2004; COELHO FILHO et al., 2004; FANHANI

et al., 2007; FLORES & BENVEGNÚ, 2008; LEITE et al., 2008) .

Quanto ao sexo, as mulheres apresentam um padrão de consumo mais elevado em

comparação com os homens (BERTOLDI et al.,2004; LEITE et al., 2008).

Em relação à idade, os idosos apresentam maior consumo de medicamento e maior

freqüência de polimedicação, acompanhado pelo aumento da prevalência de doenças crônicas

e outras co-morbidades. No Brasil, a expectativa de vida aumentou e, conseqüentemente, o

número de idosos, o que significa dizer que o consumo de medicamentos tende a aumentar

(COELHO FILHO et al., 2004; FANHANI et al., 2007; FLORES & BENVEGNÚ, 2008;

LEITE et al., 2008; MEDEIROS et al., 2009).

18

2.2.3 Doenças Crônicas não transmissíveis (DCNT)

Doenças crônicas não- transmissíveis (DCNT), segundo a OMS (2005) é o termo

utilizado para definir as doenças que possuem longa duração, e por conseqüência exigem uma

abordagem de longo prazo e sistemática ao tratamento. O termo “não- transmissível” é

utilizado para diferenciá-las das doenças infecciosas e parasitárias (WHO, 2005).

Neste sentido, as doenças classificadas como DCNT são: doenças de coração, acidente

vascular cerebral, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes, deterioração visual e

cegueira, deterioração auditiva e surdez, doenças orais e desordens genéticas (OPAS, 2005).

A importância do estudo das DCNT se dá pela elevada prevalência na população

mundial e as altas taxas de mortalidade geradas. Segundo a OMS (2005) estas doenças

constituem uma das principais causas de morte no mundo, ultrapassando as taxas de

mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias (DIP) na década de 80, sendo que as

doenças cardiovasculares lideram o ranking (figura 1) (OPAS, 2005; WHO, 2005).

Figura 1. Projeção global de mortes por causas, em todas as idades, para o ano de 2005.

Fonte: OPAS, 2005

A explicação para o aumento destas doenças está veiculada a queda da mortalidade e

da fecundidade, acarretando em um aumentou do número de idosos, particularmente, o grupo

com mais 80 anos (BRASIL, 2005).

Em conseqüência desta alta prevalência das DCNT, observa-se um aumento no

consumo de medicamentos, pois estes constituem a primeira linha para o tratamento destas

(MCLEAN & LÊ COUTEUR, 2004; MEDEIROS et al, 2009).

19

2.2.4. Perfil socioeconômico

O Brasil é considerado uns dos países que mais consome medicamentos, entretanto,

dados revelam que este consumo se distribui de forma desigual na população, mostrando que

cerca de 50 milhões de brasileiros não conseguem ter acesso aos medicamentos essenciais

(FANHANI et al., 2006; COSTA, 2007).

Dados do Censo/2000 apontam que aproximadamente 60% dos brasileiros têm renda

de até dois salários mínimos, significando que, mesmo com a grande oferta de medicamentos

com preços baixos, ainda tem uma grande parte da população que não tem renda o suficiente

para comprar os produtos necessários, dependendo exclusivamente do Sistema Único de

Saúde – SUS (GOMES, 2007). Costa e colaboradores (2007) demonstraram que a classe com

renda acima de dez salários mínimos foi responsável pelo consumo de aproximadamente 48%

do mercado total de medicamentos e representa 15% da população; a classe com renda em

torno de quatro a dez salários mínimos consome 36% do mercado e é formada por 34% da

população; e a classe com renda de zero a quatro salários mínimos, consome apenas 16% do

mercado e é constituída por 51% da população.

Em contra ponto a esta parcela da população que possui dificuldades de acesso aos

medicamentos, existe uma pequena parte da população, caracterizada por uma maior renda,

que apresenta um consumo excessivo e inadequado de medicamentos. Estas características

observadas mostram como o perfil socioeconômico interfere no grau de consumo de

medicamentos, e como são determinantes para a facilidade do acesso aos mesmos

(VOSGERAU, 2007; BERTOLDI et al., 2004).

2.2.5. Acesso a medicamentos

A idéia de que promover o acesso a medicamentos constitui um cuidado essencial a

saúde da população, ou seja, um ponto importante relacionado à atenção básica surge em

1978 na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários da Saúde realizada em AlmaAta (BARCELOS, 2005).

O documento gerado nesta Conferência, a Declaração de Alma-Ata, reafirmou que a

saúde é um direto humano fundamental, mostrando assim a necessidade de traçar novas

estratégias para promover os cuidados de saúde. No entanto, apenas a existência dos serviços

de saúde não define se estes são realmente utilizados (WHO & UNICEF, 1978).

Neste sentido, surge o conceito de acessibilidade, pois os serviços de saúde além de

estarem disponíveis devem ser acessíveis. Barcelos (2005) define acessibilidade como

20

“manutenção dos serviços de atenção à saúde que para isso, depende efetivamente de

componentes geográficos, culturais, funcionais e econômicos”.

Ampliando, então, este conceito de acessibilidade considerando os componentes acima

citados, como base na Declaração de Alma- Ata, tem-se:

A acessibilidade geográfica como um tipo de variável relacionada com a localização

dos serviços de saúde: distância, tempo necessário para atingir o serviço e os meios

de transporte disponíveis para a população, dentre outros fatores. A acessibilidade

cultural como uma variável que indica a adequação das normas técnicas do serviço

aos hábitos e costumes da população usuária. A acessibilidade funcional como uma

variável relacionada à disponibilidade contínua do tipo certo de cuidado, através da

oferta de serviços oportunos e compatíveis com as necessidades da população. A

acessibilidade econômica como uma variável relacionada ao custo dos serviços,

estabelecendo que quaisquer que sejam as formas de pagamento adotadas, o custo

financeiro dos serviços deve estar ao alcance dos usuários e do sistema adotado no

país (Barcelos, 2005, p. 31-32).

Segundo Guerra Jr (2004), para que o acesso a medicamentos seja adequado e eficaz a

acessibilidade geográfica, disponibilidade e acessibilidade econômica devem ser asseguradas. Ou

seja, o acesso aos medicamentos deve ser realizado dentro de uma distância aceitável

(geograficamente acessível), deve estar disponível nos serviços de saúde no momento em que são

requeridos (disponibilidade contínua) e deverá ser economicamente acessível (capacidade de

pagamento).

No Brasil, a noção de saúde como direito humano fundamental surge na década de 80, em

um cenário político caótico que acarretou em uma discussão acerca da necessidade de

reestruturação e ampliação dos serviços de saúde. Como resultado tem-se a elaboração da

Constituição Federal, em 1988, que estabeleceu a criação do SUS a partir da Lei 8.080/1990, e

reconheceu a saúde como um direito de todo cidadão brasileiro (MINISTÉRIO DA SAÚDE,

2001):

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação

(Constituição Federal de 1988, Seção II, Artigo 196, p. 91).

A partir da Constituição de 1988 que determinava a criação de políticas sociais e

econômicas para garantir o acesso à saúde, no âmbito da Assistência Farmacêutica foi criada a

Política Nacional de Medicamentos (PNM), aprovada pela portaria nº 3.916/98, que tem como

objetivo a promoção do acesso e o uso racional de medicamentos garantindo a segurança, eficácia

e a qualidade dos medicamentos (BRASIL, 2001).

No entanto, as discussões sobre as ações de saúde em território brasileiro não param

por ai. E, em 2004, tem-se a aprovação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica

(PNAF), que define Assistência Farmacêutica (AF) como:

21

Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto

individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o

acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e

a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação,

aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços,

acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de

resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população (Resolução

338, de 06 de maio de 2004, p.1).

Esta política concretiza o dever de garantir o acesso a medicamentos pelo SUS, e

enfatiza a importância do profissional farmacêutico neste processo, ao incluir a Assistência

Farmacêutica como parte integrante da Política Nacional de Saúde (BRASIL, 2004).

Entretanto, apesar das estratégias e ações de saúde criadas em nível mundial, estima-se

que 1/3 da população não tem acesso regular a medicamentos essenciais, sendo este um

determinante importante para a manutenção adequada do tratamento farmacoterapêutico. Ter

acesso ao medicamento é adquirir todos os medicamentos necessários ao seu tratamento.

Porém a disponibilidade de medicamentos na rede pública é limitada, interferindo diretamente

na realização adequada dos tratamentos propostos (BRASIL, 1990; HUNT & KHOSLA,

2008; OMS, 2004; PANIZ et al., 2008; PUPIN & CARDOSO, 2008; TEIXEIRA &

LEFÉVRE, 2001; VIANA et al., 2003).

O acesso a medicamentos de uso contínuo merecem maior atenção, visto que são de muita

importância no tratamento de doenças crônicas, necessitando da disponibilidade contínua do

medicamento, pois não constituem tratamentos pontuais. Neste sentido, a falta de acesso à

terapêutica farmacológica pode acarretar no agravamento da doença aumentando os índices de

internação, e assim, elevando os gastos com a atenção secundária e terciária. Considerando, ainda,

que a maioria da população atendida no serviço público é caracterizada por baixa renda, a

obtenção gratuita é, na maioria das vezes, a única alternativa de acesso ao tratamento prescrito

(PANIZ et al., 2008).

Além da disponibilidade aos medicamentos, o acesso ao profissional de saúde também

é questão fundamental. Este espaço de escuta permite o esclarecimento de dúvidas sobre a

doença e, principalmente, sobre outras medidas necessárias à melhoria do seu estado de saúde

(CAMARGO-BORGES & JABUR, 2008).

Partindo-se deste pressuposto, o acesso a medicamentos torna-se um indicador da

qualidade do sistema de saúde. Arrais e colaboradores (2005) apontam, ainda, que a falta de

acesso é uma causa freqüente de retorno de pacientes aos serviços de saúde.

22

2.2.6. Adesão à terapêutica

O termo adesão ao tratamento, erroneamente, está veiculado a adoção de uma conduta

que envolve apenas o seguimento correto da prescrição de medicamentos, isto porque, quando

se pensa em direito à saúde, imediatamente esta idéia é remetida a tratamentos, medicamentos

e hospitais. No entanto, este termo é bem mais amplo, pois se refere a toda atitude de uma

pessoa cujo objetivo é melhorar o seu estado de saúde, sendo assim adesão a farmacoterapia é

apenas um dos aspectos envolvidos (OMS, 2003; GUSMÃO & MION JR; 2006; BRANCO,

2007).

Outro erro bastante comum é a utilização do termo aderência como sinônimo de

adesão, porém este significa o ato de aderir. Em contrapartida, o termo adesão remete a

existência da colaboração direta entre os profissionais de saúde e o paciente (NARCISO &

PAULINO, 2001).

A adesão a farmacoterapia pode ser compreendida como a utilização dos

medicamentos prescritos, seguindo as orientações realizadas pelo prescritor, de forma que

fatores importantes, como: o horário adequado da administração, a dose e tempo do

tratamento sejam seguidos pelo paciente de forma correta. Representa um comportamento que

pode ser compreendido como a habilidade do paciente para desempenhar um papel ativo

frente à situação terapêutica (ERDINE & ARSLAN, 2010; LEITE & VASCONCELLOS,

2003).

Outros pontos envolvidos na adesão ao tratamento que podem ser citados são: o

seguimento da dieta ou as recomendações de um médico ou outro profissional de saúde, as

mudanças no estilo de vida, aspectos relacionados ao sistema de saúde, fatores socioeconômicos, ao paciente e à própria doença (OMS, 2003; GUSMÃO & MION JR; 2006;

BRANCO, 2007)

Neste sentido, a OMS (2003) entende que adesão é um fenômeno determinado pela a

associação de cinco fatores (Figura 1), denominados “dimensões”. Estas dimensões

compreendem os fatores socioeconômicos (idade, sexo, etnia, escolaridade), fatores

relacionados ao paciente (recursos, conhecimentos, atitudes, crenças, percepções e

expectativas), à doença (severidade dos sintomas e progressão da doença), ao tratamento

(complexidade do regime medicamentoso, duração do tratamento, falhas de tratamentos

anteriores, frequentes mudanças no tratamento e reações adversas), o sistema e equipe de

saúde (falhas na distribuição de medicamentos, a falta de conhecimento e treinamento dos

profissionais de saúde sobre o tratamento e acompanhamento de doenças crônicas,

23

prestadores de cuidados de saúde sobrecarregados, consultas de curta duração, poucos

programas voltados para educação em saúde, falta de conhecimento sobre a adesão e

intervenções inefetivas para melhorá-la).

Estes fatores mostram que o paciente não é o único responsável pela adequada adesão

ao tratamento, ele constitui apenas um determinante (GUSMÃO & MION JR; 2006).

Figura 2. As cinco dimensões da adesão.

Fonte: GUSMÃO & MION JR (2006) com adaptação OMS (2003)

A adesão é um dos principais determinantes da eficácia do tratamento, pois com a

falha neste processo, os ótimos benefícios clínicos da terapêutica são atenuados. A eficácia

das ações destinadas a promover estilos de vida saudáveis e das intervenções farmacológicas

melhoram quando o paciente adere adequadamente à sua terapêutica. Esta adesão afeta

também positivamente a prevenção secundária de doenças (CLARK, 2001; SARQUIS et. al,

1998; WHO, 2002).

Quando o autocuidado e os programas de adesão são combinados com um tratamento

adequado e às práticas educativas de doenças específicas, significativas melhoras nos

comportamentos de promoção da saúde têm sido observadas. Além disso, resultam também

em uma redução no número de pacientes que são hospitalizados e a permanência destes no

hospital (WHO, 2003).

24

Segundo a OMS (2003), apenas 50% dos pacientes acometidos por doenças crônicas

seguem corretamente o tratamento proposto. Estudos realizados no Brasil, mostram que cerca

de 40% a 60% dos pacientes não fazem uso dos medicamentos prescritos. Este índice aumenta

quando a falta de adesão relaciona-se a itens como estilo de vida, como mudanças da dieta,

sedentarismo, tabagismo, etilismo, entre outros fatores (ARAÚLO & GARCIAL, 2006;

BARBOSA & LIMA, 2006; CINTRA et al., 2010).

2.3.PAPEL DO FARMACÊUTICO NA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Entre os problemas que costumam ocorrer no uso de medicamentos em idosos, os

principais são: escolha inadequada do medicamento, falha ao receber o medicamento, uso

inadequado (esquecimento), dose subterapêutica, superdosagem, reações adversas, interações

medicamentosas e automedicação (PERETTA & CICCIA, 2000).

Os distúrbios de saúde advindos da terapia medicamentosa ocorrem devido aos

Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRMs), acometendo grande parte da população

que utiliza medicamentos como instrumento terapêutico, sendo que as principais causas estão

relacionadas com a real necessidade do uso, a segurança dos medicamentos utilizados, o

resultado terapêutico alcançado e a adesão à terapêutica proposta. Além disso, o uso irracional

destes produtos aumenta a probabilidade de ocorrência de PRMs surgindo como um problema

de saúde pública em todo mundo, devido ao ônus causado a este serviço. A redução destes

problemas tem um impacto positivo na qualidade de vida do paciente, na confiabilidade no

sistema de saúde e na eficiência no uso dos recursos (CARVALHO, 2007).

Desta forma, a atenção à saúde eficiente somente pode ser realizada quando existe

uma gestão eficiente dos medicamentos, para isto, é essencial a implementação de um

Programa de Assistência Farmacêutica como estratégia para o Uso Racional de Medicamentos

(OPAS, 2004).

O Uso Racional de Medicamentos (URM), conforme a OMS (1985), ocorre quando

“pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses

adequadas às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para

si e para a comunidade”. Além disso, a prescrição do medicamento deve estar corretamente

preenchida, com as informações necessárias para o seguimento correto pelo paciente, como:

nome do medicamento, dose, quantidade total de caixas ou comprimidos, forma farmacêutica,

posologia e duração do tratamento (ANVISA, 2005; AQUINO, 2010; BRASIL, 2001;

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2007).

25

Sendo assim, a Atenção Farmacêutica é uma prática mais adequada que o

farmacêutico assume em benefício do Uso Racional de Medicamentos e conseqüentemente

promove a melhoria do acesso a medicamentos. Atenção Farmacêutica é definida como:

É um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência

Farmacêutica e compreendendo atitudes, valores éticos, comportamentos,

habilidades, compromissos e co-responsabilidades na prevenção de doenças,

promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a

interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia

racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a

melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve envolver as concepções

dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica

da integralidade das ações de saúde (CONSENSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO

FARMACÊUTICA, 2002, P. 16-17).

A prática da Atenção Farmacêutica tem como foco melhorar a qualidade de vida dos

usuários de medicamentos, buscando a cura de doenças, quando possível, ou pelo menos o

controle, eliminação ou redução dos sintomas e diminuição do progresso da doença. Para a

obtenção destes objetivos, é necessário que se faça uma identificação dos problemas reais e

potenciais relacionados ao uso de medicamentos, e, então, solucionar os problemas reais e

prevenir os problemas potenciais. Assim, a atenção farmacêutica vai além da entrega do

medicamento ao paciente, envolve o fornecimento de informação relacionado ao uso dos

medicamentos (ANDRADE et al., 2004).

26

3. METODOLOGIA

3.1. DELINEAMENTO DA PESQUISA

Este estudo possui caráter descritivo e transversal, realizado com a população atendida

no ambulatório de Cardiologia do Hospital Regional de Ceilândia – DF, durante o período de

14 de abril a 14 de maio de 2011.

3.2. INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS

Os dados foram coletados mediante entrevistas estruturadas, registradas em um roteiro

de entrevista, contendo questões de fácil compreensão, elaborado com base nos trabalhos

realizados por Arrais (2004) e Silva (2010).

Este questionário possui 5 (cinco) blocos de perguntas (Apêndice A), com o objetivo

de definir o perfil sócio-econômico da população, investigar as doenças auto-referidas,

conhecer os medicamentos utilizados, adesão ao tratamento e perfil de acesso.

3.3. COLETA DOS DADOS

A coleta dos dados foi realizada às quintas e sextas-feiras, no período matutino, com

os pacientes que aguardavam atendimento no Ambulatório de Cardiologia do HRC.

3.4. OBTENÇÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

(TCLE)

O termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1) foi elaborado de acordo com

o modelo proposto pelo CEP/SES-DF antes da inclusão do paciente no estudo. O pesquisador

forneceu todas as informações necessárias relativas à pesquisa, individualmente a cada um

dos pacientes.

Após estas orientações, o paciente fez a leitura do termo de consentimento e quando

ainda restaram dúvidas, as mesmas foram esclarecidas pelo pesquisador antes do ato de

assinatura do termo.

Todos os pacientes foram esclarecidos quanto aos procedimentos propostos por este

estudo e, somente fizeram parte do mesmo se assinassem o termo de consentimento livre e

esclarecido. Para os pacientes que possuíam idade inferior a 18 anos, o TCLE foi assinado

pelo responsável legal, após as orientações dadas a ambos.

27

A participação nesta pesquisa foi totalmente voluntária, tendo o paciente toda a

liberdade de se retirar da mesma a qualquer momento, sem qualquer prejuízo com relação ao

seu atendimento ou tratamento.

3.5. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Os aspectos socioeconômicos investigados foram: faixa etária, renda familiar e o grau

de escolaridade. A renda familiar foi estimada de acordo com salário mínimo (R$ 540,00) à

época do estudo.

3.6. LEVANTAMENTOS DAS DOENÇAS CRÔNICAS AUTO- REFERIDAS

Para a classificação das doenças crônicas auto- referidas pela população em estudo foi

utilizado a Décima Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID - 10).

3.7. AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DE

MEDICAMENTOS

O levantamento geral dos medicamentos utilizados por esta população foi realizado

por meio da declaração do uso pelos participantes. Com base nas respostas obtidas, os

indivíduos incluídos na pesquisa foram classificados, segundo o conhecimento dos

medicamentos, da seguinte forma:

·

Conhece totalmente os medicamentos utilizados: Quando os pacientes referiam

que todos os medicamentos utilizados foram citados;

·

Conhece parcialmente os medicamentos utilizados: Quando os pacientes não

referiam o nome de todos os medicamentos utilizados, porém relatavam a

utilização de outros, mas não se recordavam do nome;

·

Não conhece os medicamentos utilizados: Quando não se lembrava de nenhum

medicamento utilizado.

Foram incluídos na análise somente os produtos farmacêuticos industrializados,

homeopáticos e fitoterápicos de uso contínuo que possuíam composição de fármacos

claramente determinados. A Denominação Comum Brasileira (DCB) foi utilizada para a

identificação destes fármacos a partir dos nomes comerciais disponíveis.

Os fármacos

encontrados em cada medicamento foram agrupados em conformidade com o Sistema de

Classificação Anatômico-Terapêutico-Químico (ATC).

28

O número de medicamentos utilizados foi avaliado de maneira quantitativa, sendo que

os pacientes foram agrupados da seguinte forma:

·

Pacientes que utilizavam apenas 1 (um) fármaco (princípio ativo);

·

Pacientes que utilizavam 2 (dois) fármacos (princípios ativos);

·

Pacientes que utilizavam 3 (três) fármacos (princípios ativos);

·

Pacientes que utilizavam 4 (quatro) fármacos (princípios ativos);

·

Pacientes que utilizavam mais de 4 (quatro) fármacos (princípios ativos);

Os outros aspectos avaliados foram à responsabilidade pela administração do

medicamento e o quanto o fato de tomar medicamento interferia na rotina diária.

Com relação à responsabilidade pela administração, os pacientes foram agrupados nas

seguintes categorias:

·

Paciente é o responsável pela administração;

·

Cuidador (ou outra pessoa é responsável pela administração);

Com relação à interferência na rotina diária, os pacientes foram agrupados nas

seguintes categorias:

·

Interfere muito;

·

Interfere moderadamente;

·

Interfere pouco;

·

Não interfere.

3.8. AVALIAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO

Para identificar o grau de adesão ao tratamento medicamentoso, os dados coletados

através do questionário criado foram transpostos para a escala de Morisky. Ressaltando que as

respostas obtidas como sempre, quase sempre, às vezes e raramente foram consideradas

positivas, e a resposta nunca foi considerada negativa (SOCIETY OF AMERICA, 2004;

DEWULF et al.; 2006).

O teste de Morisky consiste em quatro perguntas (Tabela 2), que tem o objetivo de

avaliar a adesão do paciente à terapia medicamentosa. No entanto, o roteiro de entrevista

criado para a coleta dos dados desta pesquisa não possuía a pergunta “Você, às vezes, é

descuidado quanto ao horário de tomar o seu remédio?”, e, portanto, este item não foi

avaliado.

Para pontuação da Escala de Morisky, cada pergunta que é respondida com um NÃO

recebe uma pontuação de 1. O intervalo possível de pontuação é, portanto, 0 a 4. Pacientes

29

com escores mais elevados são classificados no grupo de alto grau de adesão. Porém, quando

pelo menos uma das respostas é afirmativa, o paciente é classificado no grupo de baixo grau

de adesão (SOCIETY OF AMERICA, 2004; DEWULF et al.; 2006).

O teste de Morisky permite diferenciar se o comportamento de baixo grau de adesão é

do tipo intencional ou não intencional (SOCIETY OF AMERICA, 2004; DEWULF et al.;

2006).

Tabela 2: Perguntas que compõe o teste de Morisky e classificação dos tipos de comportamento de baixo grau de

adesão, indicados por respostas afirmativas

Perguntas do Teste de Morisky

Você, alguma vez, esquece de tomar o seu remédio?

Você, às vezes, é descuidado quanto ao horário de tomar o seu

remédio?

Quando você se sente bem, alguma vez, você deixa de tomar

seu remédio?

Quando você se sente mal, com o remédio, às vezes, deixa de

tomá-lo?

Não

Intencional

X

Intencional

X

X

X

Adaptação de Guidelines from the Case Management Society of America for improving patient adherence to

medication therapies (2004).

3.9. AVALIAÇÃO DO ACESSO A MEDICAMENTOS

Para a avaliação do acesso a medicamentos os pacientes foram agrupados, de acordo

com o modo pelo qual adquiriam seus medicamentos, nas seguintes categorias:

·

Totalmente pelo SUS;

·

Parcialmente pelo SUS;

·

Compra todos os medicamentos;

·

Não adquire.

Quanto à avaliação do grau de dificuldade encontrado para a aquisição dos

medicamentos, os pacientes foram agrupados nas seguintes categorias:

·

Possui dificuldade;

·

Não possui dificuldade.

O grau de dificuldade relatado levou em consideração a necessidade de um meio de

transporte (ônibus ou conduções) para chegar ao local de aquisição do medicamento, o tempo

dispensado nesta atividade, se encontrava todos os medicamentos necessários e nas

quantidades necessárias.

30

O gasto relativo com medicamentos foi avaliado de acordo com o valor mensal (em

Real) gasto com os medicamentos, sendo agrupados em:

·

Até R$ 50,00;

·

R$ 51,00 a R$ 100,00;

·

R$ 101,00 a R$ 151,00;

·

R$ 151,00 a R$ 200,00;

·

> R$ 200,00.

3.10.SUJEITOS DA PESQUISA

Os sujeitos da pesquisa foram constituídos pela população atendida as quintas e sextas,

no turno matutino, no Ambulatório de Cardiologia do HRC, no período entre 14 de abril e 14

de maio de 2011.

3.10.1. Critérios de Inclusão

Foram selecionados para o estudo aqueles pacientes que atenderam aos seguintes critérios

de inclusão:

·

Ser atendido no Ambulatório de Cardiologia no período determinado;

3.10.2. Critérios de Exclusão

Foram excluídos do estudo aqueles pacientes que procuram o atendimento para

obtenção de parecer médico para risco cirúrgico, àqueles que não responderam

completamente o questionário ou que, no momento da pesquisa, não estavam utilizando

medicamentos de uso contínuo.

3.11. ANÁLISE DOS DADOS

Foi realizada uma análise estatística dos dados coletados com o auxílio do programa

Microsoft Office Excel 2007.

Para a variável idade foram calculados a média e desvio padrão. Realizou-se, ainda,

uma análise descritiva dos dados por distribuição e estratificação de freqüências das variáveis

da pesquisa.

31

3.12. FLUXOGRAMA

Consulta previamente marcada para o Ambulatório de

cardiologia do HRC

Critérios de Inclusão

Convite para a participação da pesquisa e orientações sobre

os dados coletados

Assinatura do termo de consentimento livre esclarecido e

realização da entrevista

Critérios de Exclusão

Análise dos dados

32

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As características demográficas, sociais e clínicas dos pacientes incluídos na pesquisa

estão apresentadas na Tabela 3. Identificou-se que a maioria da população estudada pertencia

ao sexo feminino (75%), com idade média de 61,2 ± 12,26, estado civil casado (48%), com

nível de escolaridade primário incompleto (26%) e renda familiar de até dois salários mínimos

(33%). Com relação à autopercepção da saúde, a maioria dos pacientes referiu que o estado de

saúde estava razoável (48%).

Tabela 3: Características sócio-econômicas dos pacientes incluídos no estudo

Características socioeconômicas

Gênero

Homens

Mulheres

Idade

15 a 29 anos

30 a 44 anos

45 a 59 anos

60 a 74 anos

> 75 anos

Estado marital

Solteiro (a)

Casado (a)

Viúvo (a)

Separado (a)

Amasiado (a)

Renda familiar

Até 1 SM (até R$ 540,00 )

1 a 2 SM (R$ 540,00 a R$ 1.080,00

2 a 3 SM (R$ 1.080,00 a R$ 1.620,00)

Mais de 3 SM (>1.620,00)

Escolaridade

Analfabeto

Primário incompleto

Primário completo

Primeiro grau incompleto

Primeiro grau completo

Segundo grau completo

Autopercepção da Saúde

Boa

Razoável

Ruim

Péssima

Número de pacientes

(n= 80)

%

20

60

25

75

1

4

30

34

11

1,2

5,0

37,5

42,5

13,8

7

48

12

10

3

8,8

60,0

15,0

12,5

3,8

16

33

13

18

20,0

41,3

16,3

22,5

7

26

14

11

11

11

8,8

32,5

17,5

13,8

13,8

13,8

11

39

22

8

13,8

48,8

27,5

10,0

33

A característica de faixa etária observada foi semelhante com a encontrada em outros

estudos realizados no Brasil, refletindo, portanto, a realidade nacional, em que se observa o

envelhecimento da população brasileira, havendo maior predomínio de idosas. Camarano

(2002) denomina este processo demográfico de “feminização da velhice” (BERTOLDI et al.,

2004; COELHO FILHO et al., 2004; ARRAIS et al., 2005; LOYOLA FILHO, 2006; SOUZA

et al., 2006; VOSGEGERAU, 2007; FLORES &, BENVEGNÚ, 2008).

As explicações mais prováveis que contribuem para a observação deste processo estão

relacionadas com as altas taxas de mortalidade precoce dos homens, devido, principalmente, à

violência, acidentes de trânsito e doenças crônicas. Além disso, as mulheres possuem uma

maior preocupação com a sua saúde e, por isso, procuram mais os serviços de saúde, possuem

uma menor exposição aos riscos ocupacionais e menor taxa de mortalidade por causas

externas (BERTOLDI et al., 2004; FELICIANO et al., 2004; ARRAIS et al., 2005; SOUZA et

al., 2006; FLORES &, BENVEGNÚ, 2008).

Com relação ao nível de escolaridade, estudos mostram que não há uma associação

significativa com o consumo de medicamentos. Neste estudo, não foi possível avaliar se

existe ou não esta associação. No entanto, pode-se observar que o grau de escolaridade foi

diretamente proporcional com o conhecimento dos medicamentos utilizados, ou seja, para o

nível de escolaridade analfabeto, apenas 28,5% dos pacientes lembraram totalmente ou

parcialmente dos medicamentos utilizados, enquanto que para os pacientes que possuíam o

segundo grau completo este índice foi de 75% (SANS et al., 2002; ARRAIS, 2004;

BERTOLDI et al., 2004).

A renda familiar mensal tem se mostrado como fator determinante no consumo de

medicamentos, uma vez que, a população com maior poder aquisitivo tem apresentado maior

nível de consumo de medicamentos, principalmente devido a maior facilidade de acesso aos

estabelecimentos farmacêuticos comerciais (ARRAIS, 2004; BERTOLDI et al, 2004; COSTA

et al., 2007).

Arrais (2004) demonstrou que as pessoas com renda familiar superior a três salários

mínimos consomem 1,3 vezes mais medicamentos do que aqueles com renda igual ou inferior

a três salários mínimos. Costa e cols. (2007) confirmam esta relação, mostrando que a classe

com renda acima de quatro salários mínimos foi responsável pelo consumo de

aproximadamente 84% do mercado total de medicamentos, enquanto que a classe com renda

de zero a quatro salários mínimos consome apenas 16% desse mercado.

Os resultados obtidos nesta pesquisa não revelam associação entre o consumo de

medicamentos e a renda mensal, provavelmente pelo fato de não se conseguir determinar a

34

quantidade correta de medicamentos por paciente, somente os autoreferidos por estes. Além

do que, a população estudada é caracterizada por indivíduos com nível socioeconômico mais

baixo, que dependiam, principalmente, do SUS para a aquisição de medicamentos e outros

serviços em saúde. Não possibilitando, assim, dados suficientes para a comparação com níveis

econômicos mais altos ou com outras formas de aquisição de medicamentos.

Almeida e cols. (2002) e Barros e cols. (2006) relacionam a autopercepção da saúde

com a prevalência de declaração de doenças crônicas, sendo esta relação inversamente

proporcional. O estudo realizado por Almeida e cols. (2002) demonstra que as referências a

problemas crônicos de saúde foram 2,69 vezes mais freqüentes entre indivíduos que avaliaram

seu estado de saúde como regular, e 3,15 vezes mais freqüentes entre as pessoas que

classificaram seu estado de saúde como ruim ou muito ruim. Dados estes que se reproduzem

neste estudo, em que, dos pacientes que disseram que seu estado de saúde estava bom, apenas

37% declaram possuir mais de uma doença crônica, em contraponto com 53%, 63% e 87,5%

para os classificaram o seu estado de saúde como razoável, ruim e péssimo, respectivamente.

Em estudos realizados por Bertoldi e cols. (2004) e Vosgerau (2007), revelam, ainda

que quanto melhor a avaliação da autopercepção da saúde menor é o consumo de

medicamentos. Vosgerau (2007) cita um estudo realizado na Suécia, em que se verificou que

as mulheres que classificaram sua saúde como ruim tiveram 17 vezes mais chance de

consumir medicamentos do que as que classificam o estado de saúde como excelente. No

entanto, a relação entre autopercepção e consumo de medicamentos não pôde ser estabelecida

para este estudo, já que o levantamento preciso dos medicamentos utilizados não foi possível.

As doenças auto- referidas pelos pacientes estão representadas na tabela 4, em que se

observa uma maior freqüência das doenças hipertensivas (43,9%), seguido pelas doenças

relacionadas com distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras lipidemias (20,6%) e

Diabetes Mellitus (12,3%). Ainda com relação às características clínicas, 57,5% dos pacientes

entrevistados declaram serem portadores de mais de uma doença crônica.

Segundo a OPAS (2005), dois importantes processos estão envolvidos com o perfil de

doenças que acometem os brasileiros. O primeiro, denominado “Transição Demográfica”,

resulta em um aumento da população idosa. O segundo, denominado de “transição

epidemiológica”, é caracterizado por modificações nos padrões de morbidade e mortalidade

que são influenciadas pelas características demográficas, sociais, econômicas e de acesso aos

serviços de saúde.

Apesar do processo de envelhecimento não estar condicionado ao desenvolvimento de

doenças crônicas, vários estudos epidemiológicos realizados no Brasil mostram que estas

35

doenças freqüentemente acometem os idosos. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatísticas (2005), 64,5% dos brasileiros com idade entre 50 a 64 anos possuem

alguma doença crônica. Este índice aumenta para 77,6% para os indivíduos com idade

superior a 65 anos. A OMS (2005) reforça, ainda, que 60% das mortes ocorridas no mundo

são em conseqüência de doenças crônicas.

Tabela 4: Doenças auto – referidas pelos pacientes incluídos no estudo

Doença crônica auto- referida

Algumas doenças infecciosas e parasitárias

Doença de Chagas

Neoplasias (tumores)

Melanoma e outras neoplasias malignas da pele

Neoplasia maligna da próstata

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas

Transtornos da glândula tireóide

Diabetes Mellitus

Distúrbios do metabolismo de lipoproteínas e outras

lipidemias

Transtornos mentais e comportamentais

Transtornos do humor/ afetivos

Doenças do sistema nervoso

Mononeuropatias dos membros superiores

Doenças do olho e anexos

Glaucoma

Doenças do ouvido e da apófise mastóide

Doenças do ouvido interno

Doenças do aparelho circulatório

Doença Reumática crônica do coração

Doenças Hipertensivas

Outras formas de doença do coração

Doenças do aparelho respiratório

Doenças crônicas das vias aéreas inferiores

Número

absoluto

(n= 155)

Frequência

(%)

7

4,5

1

1

0,6

0,6

4

19

32

2,6

12,3

20,6

1

0,6

1

0,6

2

1,3

1

0,6

1

68

6

0,6

43,9

3,9

2

1,29

2

3

1

2

1

1,3

1,9

0,6

1,3

0,6

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo

Poliartropatias inflamatórias

Artroses

Lupus Eritematoso Sistêmico

Outros transtornos dos tecidos moles

Osteopatias e condropatias

As doenças cardiovasculares foram as de maior freqüência na população em estudo,

embora o este tenha sido realizado no Ambulatório de Cardiologia. No entanto, este resultado

reflete o cenário epidemiológico mundial, em que se observa uma maior prevalência desta

DCNT, que é responsável por, aproximadamente 30% das mortes no mundo (OMS,2003).

36

Os resultados revelam uma correlação entre número de doenças crônicas com o

número de medicamentos utilizados, ou seja, quanto mais doenças o paciente declarava maior

foi o número de medicamentos utilizados. Arrais (2005) consegue quantificar esta relação,

mostrando que as pessoas com patologias crônicas consumiram 2,1 vezes mais medicamentos

que os que não possuíam tais patologias.

A declaração dos medicamentos utilizados estão dispostos na tabela 5 e 6. A classe de

medicamentos mais utilizada foi a dos agentes cardiovasculares (65,1%), seguido pela classe

dos medicamentos para o tratamento de doenças do aparelho digestivo e metabolismo

(13,6%). Dentro da classe dos agentes cardiovasculares, a subclasse de medicamentos de

maior freqüência foi a dos diuréticos (17,%), fármacos que agem no sistema reninaangiotensina (16,45%) e os Beta-bloqueadores (14,47%).

Com relação aos fármacos (princípios ativos) mais utilizados, o captopril (7,24%) foi o

que teve maior frequência, seguido pelo propranolol (6,58%) e hidroclorotiazida (6,58%).

Com relação aos medicamentos contidos na Relação de Medicamentos Essenciais da SES/DF

(REME/DF), 97,3% dos medicamentos utilizados eram padronizados.

Os princípios ativos mais utilizados estão relacionados às doenças crônicas

autoreferidas mais freqüentes na população em estudo, sendo que os distúrbios

cardiovasculares foram os mais citados. No entanto, 1/5 dos pacientes (n= 32) declararam

possuir distúrbios do metabolismo de lipoproteínas, mas somente 15,6% (n= 5) destes

pacientes relataram estar em uso de medicamentos hipolipêmicos. Os prováveis motivos desta

relação desigual deve estra relacionado com o viés de memória e que esta patologia, de

acordo com a Diretrizes, recomenda-se o uso de tratamento não- farmacológico.

Vários estudos realizados no Brasil confirmam que os medicamentos que agem nos

sistema cardiovascular são os mais utilizados pela população idosa. Revelam, ainda, que os

anti-hipertensivos mais prescritos aos usuários do SUS são os Inibidores da Enzima

Conversora de Angiotensina (IECA), seguidos pelos diuréticos, betabloqueadores e fármacos

de ação central. Os resultados encontrados neste estudo foram semelhantes ao perfil de

utilização de medicamentos relatados em outras pesquisas. (BERTOLDI et al., 2004;

VOSGEGERAU, 2007; FLORES &, BENVEGNÚ, 2008; OLIVEIRA et al., 2010).

37

Tabela 5: Classes de medicamentos auto- referidos pelos pacientes incluídos no estudo de acordo com a

classificação ATC

Grupo Anatômico Terapêutico

A - Aparelho digestivo e metabolismo

Medicamentos para tratamento da úlcera péptica

Medicamentos usados no tratamento da Diabetes

B - Sangue e órgãos hematopoiéticos

Medicamentos Antitrombóticos

C- Sistema Cardiovascular

Terapêutica cardíaca

Anti-hipertensivos de ação central

Diuréticos

Vasodilatadores diretos e vasoprotetores

Beta-bloqueadores

Bloqueadores do canal de cálcio

Fármacos que agem no sistema renina-angiotensina

Hipolipêmicos

G - Aparelho genito-urinário e hormonas sexuais

Hormônios sexuais, moduladores do sistema genital e fármacos

urológicos

H – Preparações sistema hormonal excluindo hormônios sexuais

e insulina

Corticosteróides e fármacos utilizados em terapia tireoidiana

J – Anti- infecciosos gerais para uso sistêmico

Antibióticos para uso sistêmico

M – Sistema músculo esquelético

Antiinflamatórios, antirreumáticos e antigotosos

Medicamentos para tratamento de doenças ósseas

N – Sistema nervoso

Psicolépticos

Psicoanalépticos

R – Sistema respiratório

Antiasmáticos

S – Órgãos sensoriais

Preparações oftalmológicas

Número

absoluto

(N=152)

%

20

4

16

8

8

99

4

5

27

6

22

5

25

5

2

13,2

2,6

10,6

5,3

5,3

65,1

2,6

3,3

17,8

3,9

14,5

3,3

16,4

3,3

1,3

2

1,3

2

1,3

2

1

1

3

2

1

11

7

4

5

5

1

1

1,3

0,7

0,7

2,0

1,3

0,7

7,2

4,6

2,6

3,3

3,3

0,7

0,7

38

Tabela 6: Medicamentos auto- referidos pelos pacientes incluídos no estudo de acordo com o CID - 10

Fármaco

Número absoluto

(N = 152)

%

Fármaco

11

10

10

9

9

8

7

7

5

5

5

5

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

7,2

6,6

6,6

5,9

5,9

5,3

4,6

4,6

3,3

3,3

3,3

2,6

2,6

2,6

2,0

2,0

2,0

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Clortalidona

Amitriptilina

Insulina

Omeprazol

Digoxina

Fluoxetina

Ranitidina

Nifedipina

Estrogênio

Diltiazem

Oxibutinina

Sotalol

Aminofilina

Pilocarpina

Ibuprofeno

Alprazolan

Hidralazina

Cálcio

Diazepam

Isossorbida

Dipiridamol

Diclofenaco

Benzipenicilina

benzatina

Captopril

Propranolol

Hidroclorotiazida

Atenolol

Losartana

Indapamida

AAS

Metformina

Clonazepam

Metildopa

Enalapril

Gliclazida

Propatilnitrato

Espironolactona

Anlodipino

Sinvastatina

Furosemida

Levotiroxina

Formoterol

Budesonida

Atorvastatina

Vildagliptina

Carvedilol

Amiodarona

Número Absoluto

(N = 152)

%

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

1

0,7

Com relação à utilização de medicamentos, apenas ¼ dos pacientes (n= 22) conheciam

totalmente os medicamentos utilizados e 31,25% conheciam parcialmente (ver tabela 7).

Tabela 7: Conhecimento sobre a farmacoterapia dos pacientes incluídos no estudo

Conhecimento sobre a

farmacoterapia

Número de pacientes

(N= 80)

%

Conhece totalmente

22

27,5

Conhece parcialmente

25

31,25

Não conhece

33

41,25

O grande o número de pacientes que não possuem conhecimento sobre o tratamento

medicamentoso proposto é preocupante, principalmente pelo fato de, na sua maioria, utilizar

39

os mesmos medicamentos há algum tempo (medicamentos de uso contínuo). Este foi um dos

principais interferentes que dificultou o levantamento completo dos medicamentos utilizados

pela população em estudo, além da dificuldade de acesso aos prontuários e/ou receita dos

mesmos. Outro estudo também realizado em Brasília corrobora com resultados encontrados

nesta pesquisa, mostrando que apenas 18,7% dos pacientes compreendiam completamente a

prescrição (NAVES & SILVER, 2005).

Este desconhecimento se deve, em sua maioria, pela ausência de informações dadas

pelo prescritor durante a consulta e/ou de um atendimento individualizado e educativo no ato

da dispensação. Portela e cols. (2010) afirmam que a falta de informação dada ao paciente

sobre os medicamentos prescritos gera dificuldades para a adesão ao tratamento.

Considerando que a maior parte dos indivíduos desta pesquisa utiliza o SUS para a

aquisição de medicamentos, a presença obrigatória de farmacêuticos nos locais de

dispensação de medicamentos no SUS poderia minimizar a falta de conhecimento dos

usuários sobre os medicamentos, uma vez que, este profissional poderia dar instruções

adequadas aos usuários, além de realizar a avaliação sobre interações medicamentosas e

possíveis reações adversas, favorecendo, assim, o Uso Racional de Medicamentos (PEPE &

CASTRO, 2000; OMS, 2001, PORTELA et al., 2010).

Dos pacientes que conheciam totalmente ou parcialmente a farmacoterapia, houve o

predomínio do uso de dois medicamentos por paciente (29,79%) como mostra a tabela 8, com

média de 1,9 medicamentos/paciente (amplitude 1 a 8).

Tabela 8: Número de medicamentos utilizados por pacientes, sendo que, neste caso, foram incluídos apenas

aqueles que relataram totalmente ou parcialmente os medicamentos utilizados

Número de Medicamento

Número de pacientes

em uso auto- referido

(N= 47)

Um

12

25,5

Dois

14

29,8

Três

8

17,0

Quatro

5

10,6

> quatro

8

17,0

%

Estes resultados diferiam de outros estudos semelhantes realizados em Brasília e no

Brasil. Medeiros e cols. (2009) avaliaram o número de medicamentos por paciente em duas