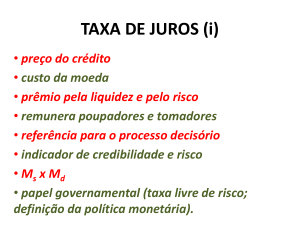

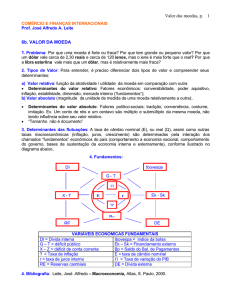

A moeda é parte da identidade de uma nação. Para o britânico John Maynard Keynes (1883-1946),

um dos mais importantes teóricos do pensamento econômico global, é um ativo que confere

garantia contra as incertezas da economia. Imagine um país que não pode oferecer garantias a seus

trabalhadores, a seus empreendedores, a seu povo. O Brasil antes do Plano Real era assim. Com

uma inflação de mais de 2.400% em 1993, o País acumulava fracassos em sua história monetária.

De tempos em tempos, cortavam-se zeros da moeda porque os sistemas, as cédulas, as

calculadoras não tinham como comportar tantos dígitos. Éramos obrigados a racionar comida

porque não havia para vender nos supermercados. Se houvesse comida, comprávamos para

estocar porque não se sabia o dia de amanhã. O planejamento não existia. A inflação descontrolada

nos puxava para trás, nos excluía do contexto econômico internacional. A inflação descontrolada

torturava o brasileiro, sobretudo o mais pobre. A inflação descontrolada é um capítulo triste de

nossa história. Para que permaneça encerrado, cada um de nós tem de lutar sistematicamente.

Neste caderno, a equipe de economia do JC relembra aquela época, mira o futuro, conta histórias

de personagens, analisa o quadro atual e saúda as duas décadas do Plano Real que, para além de

colorações políticas e partidárias, recriou as bases de um novo País.

Otávio Magalhães/AE

Saulo Moreira

[email protected]

O

ano de 1994 é um daqueles difíceis de esquecer. Repleto de fatos relevantes, nos fez sorrir e chorar. Trouxe

ceticismo e esperança.

Foi em maio daquele ano que um acidente no Grande Prêmio

de Ímola, na Itália, tirou a vida de Ayrton Senna, um ídolo nacional. Dois meses depois, nos Estados Unidos, a seleção brasileira

de futebol ganhava a Copa do Mundo e se tornava tetra. Havia

24 anos não gritávamos “campeão!”.

Em 1994, morreu o maestro Antônio Carlos Jobim e o comediante Mussum. Na Billboard, liderava a dançante The Sign, da

banda sueca Ace of Base. Entre os artistas brasileiros, destaque

para a dupla Zezé de Camargo e Luciano, com a versão Eu só

penso em você. E no cinema, Steven Spielberg recebia seu primeiro Oscar, com a Lista de Schindler. Em Pernambuco, o

Sport levantava seu 28º título. Noventa e quatro também foi o último ano do governo Joaquim Francisco, que seria sucedido por

Miguel Arraes.

Entre o corriqueiro e o histórico, um fato, porém, teve a força

de mexer no nosso dia a dia, nas nossas aspirações, na nossa

compreensão política e econômica. O Plano Real mudou nossas

vidas. O Brasil se livrava ali de uma sina perversa: o descontrole

inflacionário. Mesmo que você, leitor, não tenha conhecido o período da hiperinflação, tenha a certeza de que seus pais e avós

sofreram com ele.

Era um ano eleitoral, o que por si só já ensejava uma profusão

de acontecimentos. Críticas, denúncias, calúnias, investigações.

O Plano Real foi o protagonista daquela época.

Naquele longínquo 1994, Luiz Inácio Lula da Silva tentava, pela segunda vez, ser presidente. Perdera em 1989 para Fernando

Collor de Mello, que foi afastado do poder em meio a um escândalo de corrupção um ano e meio depois da posse. Ficou inelegível. E para surpresa de muitos foi inocentado de todas as acusações relativas ao impeachment no Supremo Tribunal Federal

(STF). Quando? Em 1994.

Voltemos às eleições. Aquela campanha do PT ia bem até que

o governo do então presidente Itamar Franco, que havia sido vice de Collor, lançou as bases para que o Brasil, enfim, entrasse

no mapa da civilidade econômica global.

Elaborado por vários técnicos sob a coordenação política de

Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, o plano começou em fevereiro. No dia 28 daquele mês, o governo

criou a Unidade Real de Valor. A URV custava Cr$ 2.750, o valor de US$ 1 à época. Sim, era uma espécie de dolarização da economia, mas diferente de outras experiências.

Durante cinco meses, o brasileiro, ainda com o pé atrás por

causa de tantos planos econômicos fracassados, andou com a

calculadora para converter os preços do cruzeiro real (Cr$) para a URV. Neste intervalo que precedeu a implantação do real

(R$), em março, FHC deixou o ministério para concorrer à Presidência nas eleições de 1995. Antes, porém, chamou para si os

riscos ou glórias daquele plano que seria lançado oficialmente

em 1º de julho.

Foi então que naquela tarde do dia 1º, há 20 anos, com um ar

sereno no rosto, falando aos brasileiros na cabeceira da grande

mesa de reunião da Presidência, o presidente Itamar Franco saudou a todos que o ouviam em rede nacional e começou seu discurso com uma bela frase. “Os homens são construídos pela vontade. E essa mesma vontade, reunida pela esperança, levanta as

nações e as projeta no tempo.”

Durante 8 minutos, Itamar falou sobre o plano de forma genérica e política já que cabia à sua equipe a tarefa de decodificar os aspectos mais áridos daquela empreitada. Enquanto o

plano era didaticamente explicado, a Casa da Moeda queimava fardos e mais fardos de cruzeiro real, imagem que se tornou um ícone por representar um passado de incertezas que

não mais poderíamos tolerar.

Na prática, sumia o cruzeiro real e a URV e surgia o real,

moeda nova, forte e carregada de simbolismos. O brasileiro

entendeu. Daquela vez não houve confiscos, corte de zeros, filas nos supermercados, desabastecimento. Parecia que ia dar

certo. E deu.

Mas não foi fácil. Praticamente todos os candidatos a presidente naquela eleição atacaram o plano. Lula, Leonel Brizola,

Orestes Quércia e tantos outros. Classificavam-no de estelionato eleitoral.

Enquanto isso, o homem forte de Itamar (por muitos chamados de primeiro-ministro) subia nas pesquisas até vencer a

eleição em outubro, no primeiro turno. Durante os anos FHC

(que foi reeleito em 1998), o Plano Real sofreu diversas ameaças. Para manter a inflação controlada, o governo elevou juros e o País encarou uma recessão sem precedentes. O desemprego explodiu e várias empresas nacionais, despreparadas

para a concorrência externa, sucumbiram ao novo ambiente.

Crises externas atacaram nosso mercado, sofremos uma

turbulência nunca vista. A moeda perdeu valor, mas resistiu.

Deixou de ser uma novidade para se tornar parte da nossa

identidade.

FHC concluiu seus dois mandatos e seu candidato, José

Serra, perdeu as eleições para Lula. O ex-sindicalista, que tanto atacara a política econômica do seu antecessor, também

fez um governo de altos e baixos. E seu grande mérito foi conseguir inserir milhões de brasileiros pobres no mercado de

consumo. Mas só o fez porque lá trás o Plano Real havia golpeado a hiperinflação, o maior e mais perverso dos impostos

porque fulmina exatamente o poder de compra dos mais fracos.

Neste caderno especial, a equipe de economia do JC explica os fundamentos do Plano Real, suas implicações econômicas, sociais e históricas, o contexto pernambucano e, claro, os

desafios que vão além da estabilidade.

ADEUS AO PASSADO Cédulas de cruzeiro real queimadas nos fornos da Casa da Moeda. O real entrava em cena

NUM ANO INTENSO

em acontecimentos, o

Plano Real foi o grande

protagonista

Adriana Guarda

[email protected]

O PLANO REAL não introduziu

apenas uma moeda. Ele criou as

bases para um Brasil mais

moderno e responsável com o

dinheiro público

Daniel Berinson/Arquivo JC - 19/03/1990

Heudes Regis/JC Imagem

Priscila Buhr/Acervo JC

N

SÍMBOLO A máquina de reajuste: usada diariamente, era uma inimiga do País

a manhã daquela sexta-feira, 1º de julho de 1994, o Brasil

acordava com o nascimento de sua décima moeda (e sete

nomes diferentes). O real “vinha ao mundo” com a promessa de enterrar os anos de inflação corrosiva e de instituir a estabilidade econômica no País. Os bancos abriram mais cedo e um

exército de 650 mil funcionários aguardaram a população, nas 15

mil agências da época, para fazer a troca da moeda. Ensandecidos

com as contas de multiplicar e dividir para transformar 2.750 cruzeiros reais (Cr$) em um real, os brasileiros precisaram desentocar

suas calculadoras das gavetas. Hoje o Plano Real comemora 20

anos de criação, com o País deixando para trás uma inflação de

2.477%, em 1993, e cravando uma taxa de 5,91% no ano passado.

Nessas duas décadas, o rendimento médio do brasileiro cresceu

quatro vezes e o valor do salário mínimo se multiplicou 11 vezes,

passando de R$ 64,79 (em julho de 94) para R$ 724 esse ano.

Ao longo da história, o Brasil bateu recordes de tentativas de estabilização. Desde 1986 foram sete planos econômicos, registrando

média de um a cada 14 meses. No dia 28 de fevereiro de 1986, o presidente José Sarney lançou o Plano Cruzado, tentando combater

uma inflação de 80% ao mês e resgatar a credibilidade da economia

brasileira. O plano substituiu a moeda de cruzeiro (Cr$) pelo cruzado (Cz$) e estabeleceu o congelamento de preços. A população convivia com as tabelas de preços publicadas nos jornais e fixadas nos

supermercados. O governo incentivou a figura dos “Fiscais do Sarney” para denunciar os estabelecimentos que tentassem burlar o

plano. Houve diversos abusos. Empresários eram vistos como vilões por causa das campanhas equivocadas do governo.

O congelamento acabou reduzindo a rentabilidade dos produtores e provocando desabastecimento no mercado. Quem viveu àquela época lembra das filas e do racionamento na compra de alimentos. “As pessoas só faltavam defender seu refrigerador com espingarda 12”, diz o economista da Ceplan, Jorge Jatobá. O Plano Cruzado fracassou e a inflação voltou ainda com mais força.

Depois vieram os planos Bresser (1987) e Verão (1989), os dois

repetindo a fórmula do congelamento de preços. “Todos fracassaram por conta de equívocos na sua concepção teórica”, observa Jatobá. Em março de 1990, Fernando Collor de Mello assume a Presidência da República e lança dois planos econômicos durante sua

gestão (Collor I e II), que traumatizaram a população brasileira

com a medida impopular de confisco da poupança. Com o impeachment de Collor, o vice Itamar Franco assumiu a cadeira em

1993, ano em que a inflação brasileira atingiu seu maior patamar

(2.477%).

Após trocar três vezes de ministro da Fazenda, Itamar convidou

Fernando Henrique Cardoso para ocupar o cargo. “FHC reuniu

um time de economistas da PUC do Rio com boa formação

macroeconômica (Pérsio Arida, Edmar Bacha, André Lara Resende, Gustavo Franco, Pedro Malan) para criar o Plano Real, que foi

uma solução brasileira extremamente criativa e sem similar no resto do mundo”, afirma. Foram dez meses de discussão e 55 versões

para fechar o projeto.

O Plano Real se alicerçou em três fundamentos: ajuste fiscal,

desindexação da economia e política monetária restritiva. Os brasileiros também perceberam a diferenciação do plano, porque ele foi

aplicado em etapas. Uma delas foi a criação da Unidade Real de Valor (URV), em março de 1994. A URV era uma espécie de moeda

virtual, com valor atrelado ao dólar. “A criação da URV foi um golpe de mestre para desindexar a economia. Ela era como uma bola

de festa que foi enchendo com a inflação e, no dia 1º de julho de

94, foi estourada e ganhou paridade com o real”, destaca Jatobá. O

economista lembra que além da URV, em 1999 foi criado o regime

de meta de inflação e no ano seguinte a Lei de Responsabilidade

Fiscal (LRF) para controlar a sanha gastadora dos governos. Em paralelo, o governo adotou medidas como o aumento da taxa de juros

para restringir a atividade econômica e segurar a inflação.

“Minha mãe costuma dizer que faço parte da geração da estabilidade econômica. Ela conta que os anos de inflação eram muito difíceis. As pessoas precisavam comprar muita comida e armazenar,

porque os preços estavam sempre mudando e o salário desvalorizava”, diz o estudante de história da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Francisco Pedrosa, que nasceu em março de

1994. Distante dos tempos de inflação galopante, o jovem conta

que consegue planejar seus gastos. A bolsa de R$ 400 que recebe

de um programa de iniciação científica é gasto com alimentação, livros, xerox e transporte.

“A grande contribuição do Plano Real foi melhorar a vida do povo brasileiro. A população não suportava mais os anos atormentados pelas máquinas de remarcação de preços. O governo Lula manteve o tripé do programa, mas a gestão Dilma começou a negociar

essas premissas e a afrouxar no controle dos gastos. É preciso tomar cuidado para que a conquista de ganho real que a população

experimentou não vá por água abaixo”, alerta o professor de macroeconomia da UFPE, Marcelo Eduardo.

Heudes Regis/JC Imagem

NA SEGUNDA ETAPA o Plano Real

provocou mudanças estruturais na máquina

pública, como as privatizações

Giovanni Sandes

[email protected]

Otávio Magalhães/AE

P

ara combater a inflação, uma das principais medidas do

Plano Real era reduzir os gastos públicos. As medidas

para isso viraram um tabu durante anos, no Brasil, por

questões políticas, embora tenham sido retomadas por governos de todos os partidos: fazer do setor privado parceiro nos

serviços públicos. O Plano Real fez mais que privatizar. Reformou a lógica de atuação do Estado, mudando o foco de dentro

para fora da máquina pública, para os resultados no atendimento a cidadãos e empresas. Em Pernambuco, esta mudança moldou o Porto Digital, um dos principais parques de tecnologia

do País.

Não à toa as reformas do plano são lembradas pelas

privatizações. Elas compõem a face mais visível das mudanças.

É o caso da telefonia, antes um monopólio estatal. O consumidor esperava um ano por uma linha de telefone que chegava a

custar US$ 2 mil e era até objeto de declaração no Imposto de

Renda. Não havia alternativa. Hoje leva-se um telefone na hora e pode-se optar entre várias empresas. Por outro lado, além

de escândalos, as privatizações passaram a ser associadas a tarifas altas e serviços ruins. O Judiciário hoje é entupido de casos

sobre telefonia e energia, outro setor privatizado.

Mas os benefícios da desestatização, salvo posições ideologicamente inflexíveis, são reconhecidos hoje por governos de

qualquer partido. Não é mais possível manter um modelo que

até os anos 80 provocou falta de dinheiro para o poder público,

por causa de, entre outros fatores, impor custos demais ao Estado brasileiro: estradas, postes, usinas, bancos, mineradoras,

companhias aéreas. Fernando Collor veio e radicalizou. Literalmente desmontou o País ao vender estatais e demitir pessoal

sem planejamento. O Plano Real mudou isso. Na gestão de Fernando Henrique Cardoso, ele deu origem ao Plano Diretor da

Reforma do Aparelho do Estado (Pdrae), que fez

privatizações, concessões e introduziu figuras novas, as organizações sociais (OS), formas de melhorar a qualidade de serviços. O Estado manteria atribuições estratégicas, como meio ambiente e segurança, enquanto se fortaleceria para planejar,

coordenar e regular a atividade privada, com metas e indicadores pré-definidos.

“A desestatização definiu áreas de responsabilidade do Estado que teriam concessões, como telefonia, rodovias, ferrovias e

energia, e as que não eram próprias do Estado, como a mineração”, explica Francisco Queiroz, coordenador da especialização em Direito da Universidade Federal de Pernambuco

(UFPE). “Já dentro da gestão pública vieram foco nos resultados e a ampliação das formas de terceirização”, comenta Queiroz. “As medidas formavam um conjunto com um aspecto

mais de política de Estado do que de governo”, complementa

Sérgio Birchal, doutor em história econômica e pós-doutor pela Escola de Ciência Política e Econômica de Londres.

O histórico leilão da telefonia, em 29 de julho de 1998, é fundamental nessa trajetória. Mas apesar do impacto profundo no

setor, é parte de um quadro maior, da chamada reforma gerencial: o foco nos resultados para cidadãos e empresas. Dois meses antes do leilão, por exemplo, veio a lei das organizações sociais, entidades também criadas para assumir serviços públicos, mas só os que não são responsabilidade exclusiva do Estado, como saúde, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Só

pode virar OS a associação ou fundação privada sem fins lucrativos que cumpra uma lista de requisitos, para, por meio de um

contrato de gestão, receber dinheiro público e atuar com indicadores e metas. Com esse arranjo, em 2000, no governo Jarbas Vasconcelos surgiu o Núcleo de Gestão do Porto Digital

(NGPD).

Seguindo a lei, o Porto de Digital tem gestão privada, orientada por um conselho que reúne poder público, empresas e especialistas. Assim, teve flexibilidade e capacidade técnica para batalhar pela infraestrutura física do Bairro do Recife, hoje dotado de oito quilômetros de fibra ótica, e induzir um ambiente

de negócios entre os mais inovadores do País. As primeiras

três empresas viraram 230, com os gigantes Microsoft, LG,

IBM e Accenture convivendo com pequenos e médios negócios. Eles somam R$ 1 bilhão em faturamento anual e 7 mil empregos. O planejamento, com horizonte de 10 anos, prevê 20

mil vagas até 2022. “A lei da OS resultou do esgotamento da

gestão autárquica e trouxe a possibilidade de implantação ágil

de políticas públicas. Sem ela não teríamos capacidade de planejar a longo prazo ou ter autonomia gerencial. Seríamos uma

repartição. Sem ela não haveria Porto Digital”, diz Francisco

Saboya, diretor-presidente do NGPD.

Em vez de aprimoradas, por razões políticas essas ferramentas ficaram anos sem uso, até a volta das concessões de rodovias e aeroportos, bem como OS na saúde. “Precisamos despolitizar e tornar mais eficientes privatizações e concessões. Teríamos maiores ganhos com uma reforma gerencial mais profunda. Mas é difícil, porque passa por uma reforma política”, comenta Sérgio Birchal. Um dos aspectos é o excesso de cargos

comissionados em todas as gestões. “O Brasil só vai melhorar

quando tiver uma administração mais técnica. Quais os melhores quadros da União? São a Polícia Federal, Receita, diplomacia e as Justiças federais”, explica Francisco Queiroz.

E o País já precisa de novas soluções. “No Brasil se parte do

pressuposto que investimento traz inovação. Não é assim. Coreia do Sul, China, Japão estruturaram políticas de inovação.

Temos que criar essa cultura como política”, afirma. É o potencial que o Porto Digital simboliza: a parceria da gestão pública

em vários governos com empresas privadas em uma estrutura

leve e com uma política de inovação.

TELEFONIA Leilão da Telebrás em 1998: novos parâmetros

Mesmo com o sucesso na implantação do Plano Real e o início da reforma na máquina pública, a primeira gestão Fernando

Henrique Cardoso não escapou dos vícios da política partidária

na gestão econômica. Em 1998, diante de uma crise financeira, o

Brasil precisava abandonar um elemento importante do plano,

o “câmbio fixo”, que equiparou a cotação da moeda americana

ao real. Após duas crises internacionais, a paridade entre dólar e

real já era inviável, por ser muito cara para o governo, mas em

ano de eleições a liberação do câmbio prejudicaria a classe média, em plena farra de importações e viagens ao exterior. Assim,

FHC executou a mudança só em janeiro de 1999, quando ele e

seus aliados já estavam reeleitos. O custo não foi baixo.

O câmbio fixo tinha apoio em juros reais mantidos bem acima da inflação para atrair capital estrangeiro para o Brasil. Ou

seja, o País se endividava para captar dólares no exterior. O interesse do governo era ter reservas em dólar e vigiar o mercado

de perto: havia uma “banda” de variação do câmbio. O preço do

dólar era mantido próximo a R$ 1 com o uso frequente das reservas.

Sérgio Guimarães, sócio da consultoria Guimarães Ferreira,

criada em 1991, elogia a engenhosidade do plano. Mas lembra

que os juros reais altos inibiram os investimentos. Ele usa como

exemplo o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), operado pelo Banco do Nordeste (BNB). “O outro lado da moeda é que, antes do real, a inflação subia e a dívida na

verdade caía, a ponto de o BNB criar uma regra para que fossem pagos ao menos 30% do débito. Quando o plano veio, os juros reais foram lá para cima e houve muita inadimplência.” De

1994 a 1998, os juros reais foram em média de 20% ao ano, chegando a 39%.

Juros tão altos tinham o objetivo de manter o interesse do capital estrangeiro no Brasil após a detonação de crises nos então

chamados Tigres Asiáticos. Mas então a situação ficou insustentável. As reservas internacionais foram torradas. Caíram de

US$ 70 bilhões para US$ 41 bilhões em cinco meses. Com investimentos e exportações inibidos, o crescimento da economia,

que chegou a 5,8% no ano de estreia do real, foi zero em 1998.

Até dezembro daquele ano, o dólar chegava no máximo a R$

1,20.

Em 13 de janeiro de 1999 veio o câmbio flutuante. E já em 23

de fevereiro a cotação superou a barreira dos R$ 2. As exportações voltaram, bem como o investimento. Em 2000, a economia avançou 4,3%. “A crise de 1998 foi um teste do real. A gente

tem que aprender a tirar vantagem desses momentos”, afirma

Octávio Augusto Conceição, mestre em economia institucional

e professor da pós-graduação na Universidade Federal do Rio

Grande do Sul.

“As reformas e a inflação controlada trouxeram um ganho

comportamental. Falamos em melhora institucional, mas toda

instituição é feita de pessoas. O real mudou o comportamento

dos indivíduos. Governo, famílias ou empresas passaram a se

planejar no longo prazo. Libertaram-se da inflação e dos juros

altíssimos”, explica. “A expansão do consumo na década passada só foi possível com o real. A crise de 2008 nos pegou no

meio desse processo”, completa.

Michele Souza/JC Imagem

COM O REAL equiparado ao dólar, a

classe média se esbaldou em temporadas

no exterior e passou a se planejar melhor

Renato Mota

[email protected]

“F

oi o nirvana”, conta a publicitária e empresária Cecília Freitas, quando lembra das viagens internacionais que fez nos primeiros anos do Plano Real,

quando a economia brasileira se tornou estável e o dólar equivalia à moeda nacional. “Antes do Real, a gente fazia como faz

hoje, se virava, planejava. A diferença foi que naquela época,

podíamos ousar mais”, afirma.

A maior ousadia de Cecília então foi fazer um voo no famoso

– e luxuoso – avião supersônico Concorde, que fazia o voo transatlântico entre Paris e Nova Iorque na metade do tempo de

um aeroplano comum. Por ser caríssimo (uma passagem em

2003, antes da aposentadoria da aeronave, custava US$ 9 mil),

um assento no Concorde não só era disputado como também

um símbolo de status. “Cada passageiro ganhava um certificado no final da viagem”, lembra a empresária.

A possibilidade de gastar menos e sem uma inflação de

2.477% ao ano para devorar seus salários, muitos brasileiros puderam realizar viagens internacionais nos primeiros anos do

real. “Facilitou para quem nunca tinha tido essa experiência.

Tive muitos clientes que estavam saindo do País pela primeira

vez naqueles anos”, conta a diretora da agência de turismo

WM Tours, Fátima Bezerra, que confirma a mudança de cultura testemunhada por Cecília logo após a implementação do Plano Real. “As pessoas sempre viajaram, mesmo com

superinflação. Mas utilizavam muito os traveller check (cheques de viagem), já que o cartão de crédito – principalmente internacional – não era algo popular”, afirma. Até comprar dólares para levar consigo não era algo simples antes da estabilização da moeda. “Você tinha que levar seu passaporte e as passagens para o banco. Só podia trocar dinheiro quem provasse

que estava com viagem marcada. Até o visto para os Estados

Unidos era mais difícil de conseguir, o que foi melhorando

com o passar do tempo e acabou piorando depois dos atentados de 11 de setembro. Só voltou a ser facilitado agora, com o

crescimento da nossa economia”, completa.

O artista plástico Eudes Mota fez suas primeiras exposições

em Nova Iorque na segunda metade dos anos 1990, e lembra

que com poucos dólares no bolso conseguia se virar numa das cidades mais caras do mundo. “Me senti um ‘primeiro humano no

primeiro mundo’, igual pra igual diante de um americano. Era

respeitado, não tive problemas de discriminação por ser do chamado terceiro mundo”, diz o artista, que foi pela primeira vez

para os Estados Unidos em 1996. Com o pouco dinheiro que tinha, Eudes comprou o que precisava, a exemplo de uma gravata

italiana que custava, no camelô, um dólar. “Paguei 73 centavos

de real, que era o que valia o dólar no dia. Comi num McDonalds pagando menos que eles (americanos). Viajei durante sete

anos à Nova Iorque, com a minha galeria custeando as passagens e hotéis. Tinha que me virar com pouco, ia e voltava três a

quatro vezes ao ano, mas isso não era um problema”, lembra.

Para Fátima Bezerra, o legado deixado pelo Plano Real para

o viajante brasileiro (mesmo depois do câmbio flutuante) é a

capacidade do turista de se planejar. “As pessoas sempre viajaram e continuarão viajando. O importante é ela saber que quando voltar, não terá que passar sufoco para pagar as contas do

tempo em que estava fora. Um dia o dólar está mais alto, no outro mais baixo, mas possui uma certa regularidade que permite

que todos aproveitem”, acredita.

Os turistas brasileiros no exterior não foram os únicos que puderam “ousar” depois da implementação do Plano Real. A soma

de fatores como a economia estável e uma moeda valorizada permitiram aos empresários do setor de tecnologia da informação e

comunicação investir em inovação e arriscarem mais num mercado que estava em plena ebulição nos anos 1990.

“No momento em que você faz um planejamento, pode comprometer parte da sua renda, pois enxerga naquilo as possibilidades”, afirma o presidente da regional pernambucana da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação

(Assespro), Gerino Xavier. “Antes do real, isso era impossível.

Algumas grandes empresas até conseguiam, com muito trabalho e esforço, fazer estimativas aproximadas do que seria a economia num futuro próximo, mas não era 100% confiável”, lembra.

Para as empresas de TIC brasileiras, somaram-se ainda dois

outros fatores: o fim da reserva de mercado em 1992 e a mudança de paradigma tecnológico, em que os mainframes estavam

saindo de cena e dando lugar aos microcomputadores. “Antes

da estabilização da economia, tínhamos que reescrever todos os

sistemas que desenvolvíamos para os bancos a cada novo plano

econômico do governo”, lembra José Cláudio Oliveira, sócio e

fundador da Procenge. “Ainda enfrentávamos um problema técnico, pois era preciso estimar quantas casas decimais deveríamos alocar dentro da programação. Se fossem muitas, comprometeriam a capacidade de processamento dos computadores da

época, e poucas não davam conta da inflação. Gastava-se tempo

e pessoal para corrigir isso, e não se investia em inovação.”

Com o dólar valendo o mesmo que o real e a importação de

máquinas de ponta liberadas, mais empresas de TI puderam surgir. “Era tão evidente o nível de atraso e sobrepreço, fruto da

nossa ineficiência produtiva, que o próprio governo, nos anos

1980, promulgou uma lei dizendo que caso o produto brasileiro

fosse 2,8 vezes mais caro do que o importado, a importação estava liberada”,

explica o presidente do Porto Digital, Francisco Saboya. “A lei de reserva foi criada para proteger o

nosso mercado, mas não investiu-se em pesquisa e inovação.

O que tínhamos aqui era só cópia e pirataria do que havia lá fora”, completa.

INFLAÇÃO não é mais descontrolada,

porém exige cuidado permanente. Poder

de compra elevou risco de endividamento

Emídia Felipe

[email protected]

“E

stamos torcendo por você – parabéns.” As

congratulações otimistas do empresário

Mauro Rosa eram para o real, no dia em

que a nova moeda entrou em vigor. Para marcar a data que Mauro acreditava ser o começo de uma nova fase no Brasil, ele guardou a primeira nota de um real

que caiu em suas mãos, colada ao lado de preços de

vários produtos que ela poderia comprar (veja na foto

abaixo).

Até hoje a cédula fica em exposição, cuidadosamente guardada em uma moldura com um vidro protetor.

O quadro, lembrança da virada que o Brasil dava na

própria história, está pendurado no escritório de Mauro, dentro da Irisom, loja de instrumentos musicais

no centro de Marília, interior de São Paulo.

Recentemente, a imagem dessa relíquia correu o

Brasil, através de uma publicação da filha, Daniela, no

Facebook. O JC procurou o empresário para ouvir

sua história de alegria e desencanto com o real.

“Essa eu não vou dar pra ninguém”, disse Mauro

quando recebeu a nota, em 1994. As lembranças que

ele tem daquela época são boas. “Era dólar, né?”, pondera, ao recordar a paridade entre as moedas brasileira e americana. Na noite de 30 de junho, os brasileiros foram dormir precisando entregar 2.750 cruzeiros reais (Cr$) para comprar um dólar. Na manhã de

1º de julho, cada real valia um dólar americano. Igualdade, finalmente, ao menos na moeda. Dois anos se

passaram até que um dólar custasse mais de um real.

Os ventos correram bem para ele não só como consumidor, mas também como vendedor. “Muita gente

queria comprar piano, violão e outros instrumentos

mais sofisticados.” A animação não era só dele. O País

respondeu às mudanças com um salto inédito na sua

história: o Produto Interno Bruto (PIB) saiu de R$

349 bilhões em 1994, em valores correntes, para R$

4,8 trilhões no ano passado, segundo dados do IBGE.

Porém, nos últimos 20 anos, essa animação arrefeceu. Mauro já não está tão otimista. Na vizinhança dele, a cerveja já custa mais de R$ 7, para pegar o ônibus

são R$ 2,50 e o litro da gasolina já custa R$ 2,99. Afinal, ainda de acordo com o IBGE, de julho de 1994 até

agora, os brasileiros já pagam, em média, 359,89% a

mais por produtos e serviços – no Recife, esse índice

chegou a 374,92%. Nesse período, os segmentos que

mais encareceram no País foram combustíveis

(917,8%), aluguel e taxas (835,8%), comunicação

(833,1%), pescados (672,6%), plano de saúde (672,6%)

e transporte público (652,6%).

Mauro Rosa não é economista, mas sua experiência empresarial lhe permite analisar que, embora ainda seja um cenário muito melhor do que havia antes

do real, o momento atual requer atenção. “A inflação

existe. Energia aumentou, supermercado aumentou... tudo aumentou”. Para ele, o impulso ao consumo em uma população com pouco dinheiro e sem

educação financeira criou um novo monstro: o do endividamento.

Além disso, o poder de compra não acompanhou a

escalada dos preços. “Houve uma parada no acréscimo da rentabilidade do cidadão”, opina Mauro Rosa.

E há dados que confirmam a avaliação. Desde o início do Plano Real, quando era de R$ 64,79, o salário

mínimo teve incremento nominal de 1.019,2%. Mas,

descontada a inflação, esse ganho na verdade foi de

apenas 146%. O cálculo é do Instituto Assaf e também considera outros índices, como o IGPM. “Estamos precisando voltar à época da paridade”, afirma

Mauro Rosa.

Fotos: Édio Jr/Jornal da Manhã

Foi muito bom quando

começou, mas agora a inflação

voltou e tudo está

aumentando. Precisamos

voltar à época da paridade”

Mauro Rosa, empresário

O Plano Real chegou quando o professor da UFPE Ricardo Chaves tinha finalizado o mestrado nos Estados Unidos. Hoje, Ph.D

em economia, ele lembra que se sentiu feliz quando voltou e encontrou estabilidade, em vez do caos financeiro em que o País estava afogado quando ele viajou, anos antes: época em que seus

pais corriam aos supermercados assim que recebiam o salário para fazer as compras do mês, um verdadeiro estoque do que fosse

possível comprar antes que a inflação engolisse o poder de compra. “Essa memória foi se apagando. Acredito que a geração dos

meus alunos, que têm 20 a 24 anos, não tem noção do que foi a

conquista dessa estabilidade”, analisa.

Marcelo Coutinho concorda com a distância da rotina de hoje

com a pré-Plano Real. “Hoje em dia está tudo mais fácil”, afirma,

referindo-se tanto à facilidade financeira quanto à ampliação da

disponibilidade de informações, produtos e serviços – trazidos

não só pela estabilidade financeira, mas também pelo avanço

tecnológico desses 20 anos. Ele tinha 28 anos e era bancário quando houve a última transição de moeda no Brasil. Recorda que a

mudança não foi de um dia para o outro, literalmente. “Passamos

três dias sem poder sacar dinheiro. No caso da nossa agência, contamos com a solidariedade do gerente, que descontou um cheque

no comércio e deu uns R$ 30 para cada funcionário”, conta. Daquele tempo, a corrosão inflacionária e a falta de margem para investimentos deixaram o mau hábito de não poupar. Mas ele garante que não quer passar esse costume à frente. “Estou sempre

mostrando desde cedo aos meus filhos que o dinheiro não vem fácil e que é preciso guardar parte do que se tem”, diz Marcelo, que

hoje é estudante de direito e administra o Sindicato Municipal

dos Professores do Recife.

A dona de casa Roseane Pereira, 48 anos, também guarda memórias ásperas daquele tempo. “A gente não conseguia nem ter

eletrodoméstico porque o dinheiro era todo para a feira. Era muito mais difícil planejar qualquer coisa”, lembra Roseane, que já

era mãe da primeira filha, Paula, hoje com 23 anos e estudante de

administração. Roseane acompanha o discurso dos demais entrevistados, de que era extremamente árdua – e por vezes impossível – a tarefa de guardar dinheiro. Para ela, se os jovens de hoje tiverem que passar por uma situação semelhante a dos anos 80, certamente vão ter muita dificuldade. Paula, por sua vez, jura que está ajeitando as próprias finanças. “Acho difícil guardar dinheiro,

porque sempre aparece o que comprar. Mas eu sei que quem não

guarda acaba sem nada. E que o certo é ter uma reserva. Estou

tentando”, compromete-se consigo mesma.

Para Ricardo Chaves, essa é a única arma do trabalhador contra o despertar do dragão da inflação. “Não chegou ao ponto de

comprometer totalmente o poder de compra, mas, se chegarmos

a dois dígitos, a base, a maior parte da população, que tem renda

fixa, será ainda mais prejudicada”. Para ele, em tempos como esse, a melhor opção é a prática da velha expressão “apertar o cinto”: evitar dívidas, não gastar mais do que ganha e não comprar o

que não for realmente necessário. “Só nos resta esperar até que a

presidência seja decidida, torcendo para que haja maior disciplina fiscal. Até lá, o cidadão precisa ter uma disciplina fiscal melhor que a do governo”, avalia.

A frase acima é do músico Silvério Pessoa e resume de forma adequada o período da hiperinflação. Todo planejamento era

de curtíssimo prazo. Salários eram corroídos rapidamente. Quem não tivesse acesso a aplicações bancárias sofria ainda

mais. Durante a elaboração deste caderno, o Jornal do Commercio ouviu as histórias de pessoas que de uma forma ou de

outra tiveram seu dia a dia alterado após o Plano Real. Todos concordam que agora é bem melhor

Foto de Heudes Regis sobre arte de Ronaldo Câmara inspirada na obra Operários (1933), de Tarsila do Amaral

A MOEDA FORTE possibilitou o

crescimento sustentável em setores como

o automobilístico e da construção civil

Angela Fernanda Belfort

[email protected]

J. Alves/Arquivo JC

Heudes Regis/JC Imagem

Renato Spencer/Acervo JC

H

á 20 anos, Arnaldo Xavier trabalhava na empresa da sua

mãe, uma pequena confecção em Santa Cruz do Capibaribe,

Agreste pernambucano. “Na época, a gente começava a produzir uma peça (de roupa) achando que ficaria pronta por um preço x.

Quando terminava, tinha que vender por mais que x e nem sempre esse

valor era o que o mercado estava disposto a pagar, dificultando a venda”, lembra. O real trouxe a previsibilidade para o dia a dia das empresas e mostrou que sem planejamento não há crescimento sustentável, o

que parece óbvio, mas não era numa época em que a inflação mensal

chegava a 46,58%, como ocorreu em junho de 1994. Como toda realidade é heterogênea, o Plano Real trouxe impactos diferentes. Empresários que tinham negócios competitivos encontraram na estabilidade

uma aliada do crescimento. Por outro lado, setores tradicionais, como

bancos, indústrias têxtil e metal-mecânica passaram por adversidades

e muitos encerraram as suas atividades ainda na década de 90.

Não foi o caso dos pequenos produtores do polo de confecções

de Santa Cruz do Capibaribe. “Em 1994, todo o polo ocupava seis

ruas no Centro da cidade e 100% das peças que fazíamos eram vendidas na feira local”, recorda Arnaldo. Hoje, ele é diretor da Rota do

Mar, que fundou em 1996, quando começou produzindo 4 mil peças de roupa por mês com 15 funcionários. Agora a produção mensal é de 200 mil peças, sendo grande parte comercializada em lojas.

A companhia emprega 600 pessoas sem contar os cerca de 500

prestadores de serviços. “A estabilidade foi um dos fatores que fez a

empresa dar certo. Depois dela, conseguimos planejar desde a compra da matéria-prima até o preço de venda”, conta. Por incrível que

pareça, a concorrência com o mercado externo não significou um

problema para a Rota do Mar. “A abertura do comércio aumentou

o leque de fornecedores. A China pode ser uma parceira, quando se

consegue importar em boas condições”, comenta, acrescentando

que 50% da matéria-prima utilizada pela empresa vem do exterior,

incluindo acessórios, bonés, alguns tipos de tecidos e botões.

Pela mesma rota de crescimento, passaram empresas de setores nos

quais a estabilidade contribuiu para aumentar o mercado consumidor:

a indústria automobilística, de eletrodomésticos da linha branca, de alimentos e de outro bem quase inacessível com a inflação alta: a casa própria. “Com a estabilidade, os bancos passaram a financiar a empresa e o

consumidor que queria adquirir um imóvel”, explica o diretor do Sindicato da Construção Civil de Pernambuco (Sinduscon-PE) e da Construtora Carrilho, Antonio Carrilho.

As construtoras passaram a crescer mais depois dos anos 2000, porque as crises das décadas de 90 trouxeram incertezas para quem estava

planejando comprar um bem a longo prazo. Depois da virada do século, a construção civil passou a ser um dos motores que puxaram o crescimento do Estado. Em 2004, o Sinduscon tinha registrado 1840 construtoras, contra as 3,5 mil cadastradas atualmente. “A partir de 2005,

crescemos em média 30% ao ano em faturamento. Antes, não fazíamos

essa medição”, conta Carrilho.

“A estabilidade criou mais condições de trabalho para a construção

civil. Em 94, não havia a credibilidade que obtemos com o real forte”,

explica o presidente da Construtora Rio Ave, Alberto Ferreira da Costa. A empresa erguia dois prédios simultaneamente na década de 90.

Cada edifício leva, na média, três anos para ser concluído. “Nos últimos

três anos, nossa média anual é de nove obras ao mesmo tempo”, diz o

diretor comercial da Rio Ave, Alberto Ferreira da Costa Júnior. Ele argumenta que o controle da inflação trouxe ao mercado outro tipo de

consumidor: o que adquire imóveis como investimento. O crescimento

da Rio Ave passou também pela folha de pessoal. Em 1994, eram cerca

de 200 funcionários. Hoje são 900.

“O real é um patrimônio do Brasil. Tirou muita gente da pobreza. As

pessoas passaram a consumir mais, ampliando os mercados das empresas”, afirma o diretor de negócios corporativos da Baterias Moura, Luiz

Mello. A empresa cresceu muito no rastro do boom do consumo automotivo, que apresentou recordes crescentes de produção em vários

anos desde a década de 90. Somente a quantidade de funcionários da

Moura aumentou cinco vezes, comparando o atual número de trabalhadores com os de 1994. Nos primeiros anos do real, a valorização da moeda também permitiu às indústrias importarem equipamentos novos para se modernizar.

GUINADA Mais acima, Arnaldo Xavier, da Rota do Mar, festeja

crescimento, assim como Alberto Ferreira da Costa, da Rio Ave.

Já a Braspérola foi uma das fábricas que fecharam as portas

Enquanto muitas empresas cresceram, os primeiros anos do real apresentaram uma conjuntura que fez outras encerrarem suas atividades. “A

década de 90 trouxe uma ruptura para a indústria pernambucana e brasileira. O mérito foi a estabilidade monetária e o planejamento. O objetivo era segurar o preço, mas algumas medidas foram ruins para um parque industrial que já vinha sofrendo com os efeitos da abertura do mercado”, resume a economista da Ceplan Consultoria, Tânia Bacelar. Ela

se refere à abertura de mercado, que começou com o governo Collor

(1990-1992) e ao câmbio fixo, que fez parte das medidas do Plano Real.

“A abertura intempestiva e não planejada da nossa economia aos mercados internacionais atingiu em cheio setores que se encontravam atrasados tecnologicamente, como o têxtil”, diz o primeiro vice-presidente do

Sindicato das Indústrias Têxteis de Pernambuco, Jose Matheos de Lima. “Era mais barato comprar fora do que produzir localmente”, lembra

Tânia. No Grande Recife, pelo menos nove fábricas de tecidos fecharam

suas portas nos anos 90, incluindo as tradicionais Tecidos Lundgren, a

Companhia Industrial Pernambucana (em Camaragibe), Cotonifício

Torre, entre outras.

O câmbio fixo só foi alterado em 1999 e isso trouxe prejuízo aos que

exportavam. “A estabilidade foi um dos grandes passos que o País deu.

Ficou mais fácil fazer projeções financeiras, planejar gastos e até alongar os recebimentos. O câmbio fixo foi ruim para a empresa, mas o real

foi melhor para o País”, conta o diretor da Usina Petribú, Jorge Petribú.

Tradicional exportador, o setor sucroalcooleiro foi um dos grandes prejudicados com o câmbio fixo, porque passou a receber menos pelo seu

principal produto: o açúcar.

Ainda na década de 90, fecharam muitos bancos. Em Pernambuco, foram o Mercantil e o Banorte. Hoje o Estado só tem um banco com sede

local, o Gerador. “Os bancos não quebraram só em função do real. A

hiperinflação acobertava a ineficiência das empresas”, conta o atual presidente do Gerador, Ademir Cassielo, que já atuava no setor em 94. “Tivemos que rever os processos e aumentar os investimentos em produtividade e controle”, revela. E acrescenta: “Antes do real, os bancos ganharam muito dinheiro com as aplicações. Era um ganho sem lastro, sem alicerce. A inflação era o câncer da economia”.

Não foi diferente no setor público. A alta da inflação fazia os Estados

recorrerem às aplicações para pagar aos fornecedores. Em Pernambuco,

os ex-governadores Joaquim Francisco e Miguel Arraes, que estavam,

respectivamente, encerrando e iniciando uma administração, acertaram

um aumento para o funcionalismo cujo último teve dificuldades de pagar devido ao fim da ciranda financeira. “Na época, ocorreu um endividamento crescente de vários Estados de forma irresponsável”, aponta o

economista Jorge Jatobá, ex-secretário da Fazenda de Pernambuco

(1999-2003). Depois disso, a União acabou assumindo as dívidas dos Estados, estabelecendo metas de ajuste fiscal que se transformaram, em

2000, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a qual estabeleceu limites para os gastos públicos. “A LRF, o regime de metas de inflação e o

câmbio flutuante passaram a ser o tripé da estabilidade”, conclui Jatobá.

Wilton Junior/AE

O economista Edmar Bacha participou da

equipe que formulou o Plano Real. Nesta

entrevista ao repórter Leonardo Spinelli,

ele relembra um pouco daqueles dias e faz

uma análise sobre a atual economia

brasileira que, na sua opinião, ficou

dependente da boa vontade do governo.

J

ORNAL DO COMMERCIO – O senhor é considerado

um dos pais do Plano Real. Poderia nos explicar um

pouco sobre sua participação na elaboração do plano?

EDMAR BACHA – Eu entrei para o governo no mesmo dia em

que Fernando Henrique foi nomeado ministro da Fazenda e me

chamou. A equipe econômica naquele momento era reduzida. Basicamente o pessoal do Rio, eu, Winston Fritsch, Gustavo Franco e

Murilo Portugal, que já estava lá no Ministério da Fazenda e continuou. Essa era a base dos economistas. As ideias básicas do plano,

do ponto de vista teórico, já vinham sendo discutidas há 10 anos

dentro do Departamento de Economia da PUC do Rio. O debate

era sobre como fazer um plano de estabilização adequado às condições brasileiras. Além de Winston, Gustavo, Pedro Malan e eu, também estava, talvez até com mais importância, André de Lara Resende, Pérsio Arida, Francisco Lopes, Dionísio Dias Carneiro e Eduardo Modiano. Alguns de nós já havíamos participado da primeira

tentativa de estabilização, que foi o Plano Cruzado, em 1986, no governo Sarney, de cuja equipe econômica fizemos parte eu, Pérsio

Arida e André de Lara Resende. Mais tarde Francisco Lopes também assessorou o Bresser Pereira no chamado Plano Bresser. Então, quando chegou 1994, não somente as ideias haviam maturado,

como alguns de nós já tínhamos tido experiência prática de governo. Não muito bem-sucedidas, mas tendo aprendido as lições.

JC – Depois de 20 anos, como o senhor vê a economia do

Brasil?

BACHA – Hoje vencemos a hiperinflação, mas não conseguimos ainda ter uma economia saudável do ponto de vista de capacidade de crescimento numa taxa satisfatória, com inflação baixa e

sem desequilíbrio externo. Ao contrário, o que nós estamos vendo

aí desde 2011 é uma sucessão de pibinhos, com a inflação no topo

da meta e com o desequilíbrio externo crescente.

JC – O que não resolvemos ainda?

BACHA – O crescimento maior. A média do crescimento do governo Dilma deve ser inferior a 2% e a previsão para este ano é de

apenas 1%. Um crescimento ridículo e, apesar disso, a inflação está

no topo da meta. Está perto de 6,5%. Também estamos com déficit

externo muito significativo. Nossas importações são muito maiores que as nossas exportações. Estamos dependendo da entrada de

capitais para fechar as contas externas. Muito desse capital, na verdade, é especulativo. Nós temos problemas macroeconômicos sérios. Não é mais aquela loucura de antes do Plano Real, quando

nós tínhamos uma hiperinflação de 3.000% ao ano e dívida externa impagável. Tínhamos dado o calote na dívida. Esses problemas

a gente conseguiu resolver. Mas continuamos com uma dificuldade de fazer as nossas exportações crescerem no ritmo que as importações crescem.

JC – O que faltou fazer e ainda não foi feito?

BACHA – Do meu ponto de vista, o primeiro governo (Era

FHC) teve muitos problemas externos, teve de enfrentar uma série de crises: México em 1995, asiática em 1997, russa em 1998. Depois tivemos a nossa crise da desvalorização em 1999 e ainda enfrentamos a crise da Argentina em 2002. Na transição de FHC para Lula, houve uma mudança na situação externa, por causa da ascensão da China, que teve um efeito extraordinário sobre o aumento dos preços dos produtos agrícolas e minerais que nós exportamos. Além disso, dado o clima de maior estabilidade, houve uma

grande entrada de capitais estrangeiros. Isso permitiu que o Brasil

tivesse um crescimento, durante o governo Lula, mais elevado do

que no período FHC. O que ocorreu, entretanto, no governo Dilma, foi piora da situação externa outra vez. Primeiro teve a crise financeira internacional de 2009, da qual nós saímos, mas depois a

economia dos países desenvolvidos ficou anêmica, com EUA e Europa tendo dificuldade para voltar a crescer. A China desacelerou

o crescimento e isso fez com que a situação externa, que antes era

muito benéfica, ficasse pior do que antes. Quando os ventos começaram a não mais soprar a favor, os problemas que o Brasil acumulou, por causa da falta de reformas, começaram a se manifestar. O

Brasil hoje tem um problema muito sério de produtividade e competitividade da economia. O Brasil virou um país de preço surreal

– como se diz aqui no Rio. Virou um País caro e ele não consegue

mais exportar coisas. Está cada vez mais importando bens ao invés

de exportar. Por outro lado, essa carestia se manifesta numa inflação que o governo não consegue recolocar na meta. E finalmente,

essa baixa produtividade se reproduz nos pibinhos.

JC – O que o presidente eleito deveria fazer?

BACHA – Tem dois tipos de questões. Uma relacionada à política econômica. A atual equipe, por volta de 2009, inventou um negócio chamado de Nova Matriz Macroeconômica, em substituição

ao tripé que tinha sido montado em 1999, que era baseado em superávit nas contas do governo, câmbio flutuante e metas de inflação,

perseguidas com tenacidade. Isso foi abandonado. O câmbio e as

metas fiscais foram para o espaço, substituídas pela contabilidade

criativa. O câmbio deixou de flutuar porque o Banco Central passou a intervir fortemente e, em terceiro lugar, a meta, em vez de

ser 4,5%, passou a ser a de não superar 6,5%, que é extremamente

alta, especialmente para aquilo que bate no bolso das pessoas. E começaram a usar, em vez de mecanismos monetários e fiscais, intervenções em preços setoriais de energia e gasolina, especialmente,

mas também em transporte urbano, numa espécie de controle direto de preços, que estão arruinando com o nosso setor energético e

quebrando a Petrobras. Com essa deficiência da política

macroeconômica, passamos a ter um enorme intervencionismo setorial, chamado de microgerenciamento da economia, que vai tornando a economia cada vez mais improdutiva, porque os empresários têm cada vez menos espaço para poder investir e estão cada

vez mais dependentes de favores do governo, seja na forma de subsídios, seja na forma de empréstimos subsidiados do BNDES, seja

na forma de proteção tarifária contra as importações. Mas tudo is-

so vai restringindo a capacidade da economia de se mover livremente e o resultado é uma menor produtividade que se traduz nos

pibinhos e na inflação alta.

JC – Então imagino que a primeira medida seria a de tentar

voltar aos conceitos do tripé macroeconômico...

BACHA – Tenho usado a expressão do desfazimento de todas

essas distorções que a atual administração criou na economia do

País, fundamentalmente relacionadas à contabilidade criativa e à

criação de um orçamento paralelo no BNDES e na Caixa Econômica. A política cambial voltaria a ser flutuante e teríamos sistema de

metas de inflação realmente crível, restabeleceríamos a credibilidade do Banco Central na busca da meta da inflação. Isso na macroeconomia. E na microeconomia precisamos resolver esse problema

das distorções provocadas pela repressão dos preços da energia, da

gasolina e dos transportes urbanos. E também é preciso ter uma política industrial que seja voltada para a integração da indústria brasileira ao comércio mundial.

JC – O que exatamente representa essa transferência de

recursos do Tesouro Nacional para o BNDES e Caixa?

BACHA – Primeiro, é um orçamento paralelo que não é votado pelo Congresso. São decisões exclusivas do Executivo, que

não passam pelo crivo dos representantes do povo, que foram

eleitos para aprovar o orçamento. O segundo aspecto é que essa

expansão do crédito por via do BNDES e da Caixa Econômica

se contrapõem à política de contenção do Banco Central. O BC,

ao elevar as taxas de juros, só consegue afetar os chamados créditos livres, dados pelos bancos privados e que são a metade do

total. A outra metade, que são os créditos direcionados, dados

pelo BNDES, Caixa e Banco do Brasil, não é afetada pelo aumento da taxa Selic do BC. Porque são créditos com taxas especiais, como a TJLP, a taxa subsidiada do crédito agrícola, a taxa

subsidiada da poupança e do sistema habitacional. Então como

o Banco Central só atinge metade do crédito total, tem que aumentar a taxa de juros muito mais do que seria necessário. O

terceiro problema é que há um enorme aumento da dívida pública. O BNDES e a Caixa conseguem se expandir porque o governo empresta dinheiro. E para emprestar, emite dívida pública e, portanto, aumenta o custo financeiro do Tesouro no Orçamento.

JC – Ou seja, o governo está gastando mais...

BACHA – É, o governo está gastando mais, sem passar pelo

Congresso. E está elevando o custo da sua dívida, porque o total da

dívida está aumentando e ele está repassando dinheiro para Caixa

e para o BNDES com subsídio e isso implica um aumento do custo

da dívida. Tudo isso sem ser votado pelo Congresso. Além do fato

de que podemos colocar um quarto ponto, esse intervencionismo

excessivo, especialmente do BNDES, inibe o crescimento do mercado de capitais do País. Que empresa vai querer tomar dinheiro

no mercado de capitais, se pode pegar o dinheirinho a preço barato lá no BNDES?

O economista Gustavo Franco foi o presidente do Banco Central entre 1997 e 1999. Antes

disso, teve participação fundamental na formulação e operacionalização do Plano Real.

Nesta entrevista concedida ao repórter Leonardo Spinelli, ele defende a volta de uma

política econômica ortodoxa – abandonada a partir do segundo mandato de Lula –, para que

o País retome a agenda de inflação baixa e maior crescimento. Confira as melhores partes.

J

ORNAL DO COMMERCIO – O Brasil hoje vive um momento de inflação elevada e baixo nível de crescimento. Que agenda o próximo presidente deve traçar?

GUSTAVO FRANCO – O descontrole da inflação decorre de

uma política equivocada, sobretudo na área fiscal, mas também da

própria concepção de crescimento que esse governo adotou. Esse

governo acredita que o impulso pelo lado da demanda, pelo lado

da despesa pública é o que basta para produzir crescimento. Essa

premissa se revelou equivocada e, na verdade, pior: a

consequência é a inflação que hoje estamos vendo. É preciso recuperar o tripé, recompor o equilíbrio fiscal e o que ajudará muito

no crescimento é desenvolver uma agenda pelo lado da oferta,

que busque tornar o Brasil mais e mais uma economia de mercado, amistosa ao investidor privado. Essa é, vamos dizer assim, a

quarta perna do tripé. Hoje há um absoluto consenso entre os economistas de que o problema do crescimento brasileiro está no lado da oferta. Falta infraestrutura, as empresas se queixam de inflação, de direito trabalhista, de burocracia.

JC – Há 20 anos FHC foi eleito pelo sentimento de mudança. As pessoas acreditavam que vencer a inflação era necessário para superar a indefinição de futuro. Hoje o senhor avalia

que há um sentimento assim?

FRANCO – Acho que sim. Naquele momento, de fato, se abriu

um horizonte muito amplo, havia um desejo enorme por reformas

e os primeiros anos do Plano Real foram cheios de reformas, cujos

impactos positivos a gente vê até hoje. Agora, as reformas produzem tensões políticas. É preciso coragem e persistência para prosseguir, mesmo quando é preciso desagradar alguém. Na verdade,

é impossível fazer reforma sem desagradar alguém. Agora eu vejo

a mesma coisa. Muito pelo fato de que quando começaram as administrações do PT, houve uma vontade expressa de parar com as

reformas. Desde o governo Lula, já se vão completar três presidências, nós paramos com reformas, totalmente. Essas reformas que

não foram feitas hoje representam a infraestrutura que a gente

não tem, as mudanças tributárias que a gente não tem, as mudanças trabalhistas que a gente não fez. Todas essas coisas que a gente não fez, hoje fazem falta. O sentimento de mudança tem a ver

com isso.

JC – Com relação às intervenções na microeconomia, o governo desonerou a folha salarial de algumas indústrias para

estimular o emprego. A atitude vem dando resultados como

taxa de emprego crescente. Como o senhor avalia a política

de medidas anticíclicas que inclui a desoneração?

FRANCO – Embora tenha certa simpatia pelo conceito genérico de desoneração, não me agrada o que foi feito. Não consigo entender bem o critério pelo qual algumas empresas foram beneficiadas e outras não. O que eu vejo nas empresas brasileiras é uma desigualdade muito grande de incidência de impostos. Isso não é

bom. Claramente se divide o mundo empresarial entre alguns beneficiados, por razões que a gente não sabe quais são, e outros que

jogam pela regra do jogo. Era melhor que fosse uma regra para todo mundo e menos carga tributária. Não gosto da ideia de

desoneração seletiva. Tende a criar uma clientela empresarial, o

que não é boa coisa.

JC – Como o senhor avalia a participação e o tamanho do

Estado na economia? É necessário retomar a agenda das

privatizações?

FRANCO – Sem dúvida. Mas são discussões diferentes. O tamanho do Estado é uma discussão mais filosófica e mais abrangente.

As privatizações são um assunto mais operacional que tem a ver

com privatizações de coisas que não existem, como foi, por exemplo, a privatização das bandas, das faixas de frequência da telefonia. Agora, o atual governo resolveu privatizar algumas rodovias,

algumas que não existiam. Essa privatização significa um aumento do setor privado, sem necessariamente diminuir o setor público. Era uma rodovia que não existia e que o setor público apenas

permite ao setor privado construir algo e ainda cobre o dinheiro

pela concessão. Tem uma infinidade de privatizações desse tipo

por fazer. Infelizmente nós demoramos muitos anos para retomar

esse assunto. Poderíamos estar muito mais avançados do que estamos. E o que está em jogo aí não é propriamente o tamanho do Estado, mas o investimento.

JC – O Brasil adotou um regime de proteção social dentro

do sistema previdenciário e outros como o Bolsa Família, que

a sociedade exige. Há como conviver com essa grande despesa e ainda sim manter os gastos do governo dentro dos limites?

FRANCO – Claro que sim. Sempre tem espaço, tem muitas outras coisas que talvez sejam excedentes no gasto público. Mas não

foi por aí que a despesa pública subiu nos últimos tempos e tirou a

política fiscal brasileira dos eixos. O governo federal transferiu

quase R$ 400 bilhões para o BNDES, para despesas variadas, sem

compromisso social nenhum. O governo federal transferiu para o

BNDES cerca de R$ 400 bilhões nos últimos anos. Isso, evidentemente, é aumento de despesa e aumentou o déficit público. Não

tem nenhuma relação com programas sociais. A piora fiscal não está relacionada às políticas sociais.

JC – Como o senhor avalia a inflação do período de 20 anos

do Plano Real, que bateu a marca superior a 350%?

FRANCO – A nossa inflação hoje é mais alta do que deveria

ser. O número de 6,5% é muito alto, perigoso e dá pra baixar. Estamos correndo risco à toa e acho que, pelo passado do País e pela

experiência que nós temos com a inflação elevada, uma inflação

perto de 10% é muito perigosa. Bateu 10, ela pode escorregar para

50 com muita facilidade, como a gente viu na Argentina e na Venezuela. Nós estamos correndo risco meio que desnecessariamente.

A inflação não produziu mais crescimento, ao contrário. A avaliação que faço dos últimos anos é que houve, pela primeira vez em

20 anos, a tentativa mais heterodoxa de administrar a economia e

deu errado. Então, é preciso voltar atrás de uma política mais ortodoxa.

JC – Hoje o sistema energético do País está altamente regulado. Um afrouxamento não traria choque inflacionário?

FRANCO – Não tenho nada contra a regulação do sistema energético, que até pouco tempo era um modelo mundialmente admirado pela regulação e organização. Nós tivemos no setor elétrico brasileiro um problema de gestão associado a uma decisão – ao meu juízo – infeliz sobre o modo de renovar as concessões de algumas usinas antigas, hidrelétricas grandes. Criou-se uma grande confusão no

sistema e isso veio combinado com um mau momento de chuvas,

causando aí certa confusão no sistema. Mas para quem é do setor foi

muito ruim a interferência, a decisão governamental sobre as concessões, sobre a renovação que ocasionou, por exemplo, uma enorme perda de valor na Eletrobrás. Então, vamos dizer, foi um erro de

gestão. O sistema é como se fosse uma metáfora do Brasil. É um sistema super bem cotado, com muito potencial, todo arrumadinho e

que teve um erro de gestão que criou uma enorme confusão. É uma

pena.

JC – Como o senhor avalia hoje a abertura da economia brasileira? E a nossa competitividade?

FRANCO – Houve um retrocesso nas duas áreas, na abertura e

na competitividade, e as duas coisas estão relacionadas. Basicamente porque quem exporta tem que importar. A competitividade depende da capacidade de importar. O manufaturado precisa usar os

melhores insumos que existem no planeta. Se o governo exige conteúdo local nas exportações de manufaturados, nós não seremos

competitivos. E essa foi a política escolhida. Por conta disso houve compressão das importações e houve perda de competitividade, diminuição da abertura e diminuição da competição e

um pouco mais de pressão inflacionária.

JC – A inflação é reflexo da necessidade de financiamento do governo. Até 2012 o governo manteve a trajetória de redução de juros, mas o resultado foi o aumento da inflação. Como conseguir manter juros em

níveis civilizados?

FRANCO – Os juros refletem diretamente a capacidade de financiamento da dívida e do déficit público. O que

não pode ocorrer é aumentar o déficit e a dívida ou, ao

mesmo tempo, querer reduzir os juros. A única coisa que

vai tornar sustentável a redução dos juros é redução do déficit, com intuito de reduzir a dívida. E isso nós não fizemos. Pelo contrário. O Banco Central se adiantou, reduziu os juros e teve que voltar porque a política fiscal foi inconsistente com a política

monetária. É uma pena.

Quem participou da elaboração do Plano Real destaca que seu resultado foi fruto de muito aprendizado, inclusive

de projetos que deram errado, a exemplo do Plano Cruzado, de 1986. Com a chegada de Itamar Franco à

Presidência, em 1992, o principal objetivo era o de acabar com a hiperinflação e para tal ele jogou nas mãos de

Fernando Henrique Cardoso a responsabilidade. O mérito do sociólogo FHC foi trazer para sua equipe um grupo

de economistas da PUC do Rio de Janeiro que estudavam há anos o problema e finalmente haviam conseguido

chegar à solução, apesar das críticas dos opositores.