A

Monitoramento da adequação calórico-proteica da terapia nutricional enteral exclusiva em pacientes internados em hospital privado da cidade de São Paulo

Artigo Original

Monitoramento da adequação calórico-proteica

da terapia nutricional enteral exclusiva em

pacientes internados em hospital privado da

cidade de São Paulo

Monitoring of protein-calorie adequacy of exclusive enteral nutritional therapy inpatient in private

hospital of São Paulo city

Fabiana Ruotolo1

Ariane Nadólskis Severine2

Ana Lúcia Chalhoub Chediác Rodrigues3

Paulo Cesar Ribeiro4

Érika Suiter5

Adriana Yamaguti5

Mairy Jussara Poltronieri6

Andrea Lemos7

Fabiana Josefa Xavier de Souza7

Monica Venturineli Ferreira8

Unitermos:

Terapia Nutricional. Nutrição Enteral. Desnutrição

Proteico-Calórica. Pacientes.

Keywords:

Nutritional Therapy. Enteral Nutrition. Protein-Energy

Malnutrition. Patients.

Endereço para correspondência:

Fabiana Ruotolo

Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio

Libanês

Rua Dona Adma Jafet, 91 – Cerqueira Cesar – São

Paulo, SP, Brasil – CEP 01308-050

E-mail: [email protected]

Submissão:

15 de junho de 2014

Aceito para publicação:

21 de agosto de 2014

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

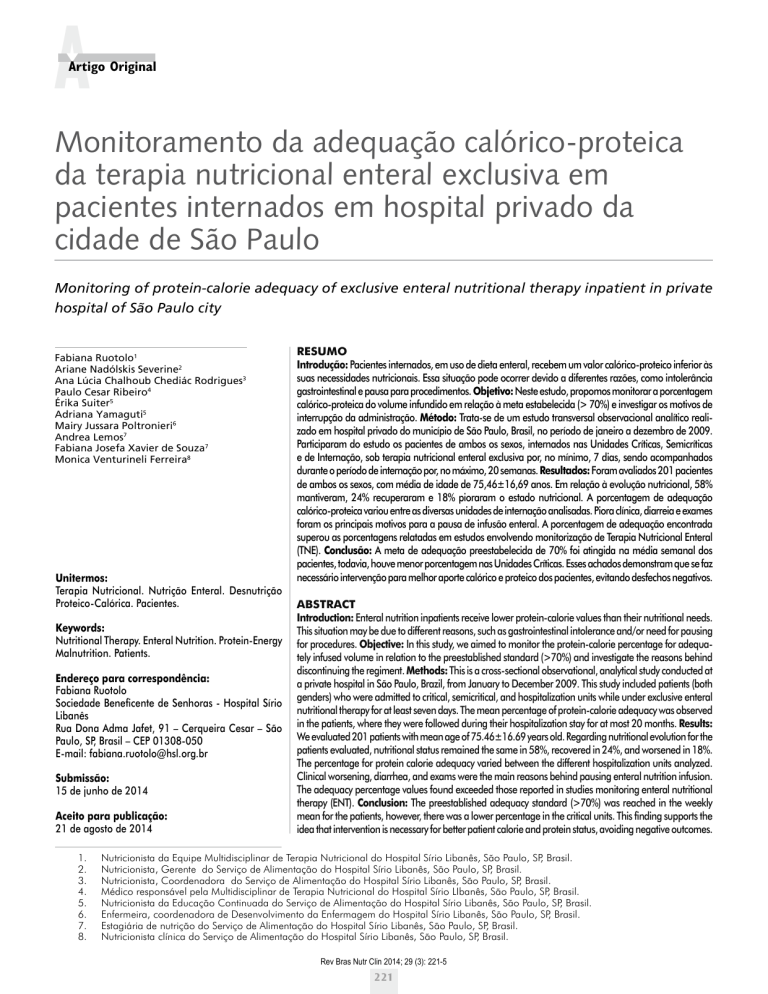

RESUMO

Introdução: Pacientes internados, em uso de dieta enteral, recebem um valor calórico-proteico inferior às

suas necessidades nutricionais. Essa situação pode ocorrer devido a diferentes razões, como intolerância

gastrointestinal e pausa para procedimentos. Objetivo: Neste estudo, propomos monitorar a porcentagem

calórico-proteica do volume infundido em relação à meta estabelecida (> 70%) e investigar os motivos de

interrupção da administração. Método: Trata-se de um estudo transversal observacional analítico realizado em hospital privado do município de São Paulo, Brasil, no período de janeiro a dezembro de 2009.

Participaram do estudo os pacientes de ambos os sexos, internados nas Unidades Críticas, Semicríticas

e de Internação, sob terapia nutricional enteral exclusiva por, no mínimo, 7 dias, sendo acompanhados

durante o período de internação por, no máximo, 20 semanas. Resultados: Foram avaliados 201 pacientes

de ambos os sexos, com média de idade de 75,46±16,69 anos. Em relação à evolução nutricional, 58%

mantiveram, 24% recuperaram e 18% pioraram o estado nutricional. A porcentagem de adequação

calórico-proteica variou entre as diversas unidades de internação analisadas. Piora clínica, diarreia e exames

foram os principais motivos para a pausa de infusão enteral. A porcentagem de adequação encontrada

superou as porcentagens relatadas em estudos envolvendo monitorização de Terapia Nutricional Enteral

(TNE). Conclusão: A meta de adequação preestabelecida de 70% foi atingida na média semanal dos

pacientes, todavia, houve menor porcentagem nas Unidades Críticas. Esses achados demonstram que se faz

necessário intervenção para melhor aporte calórico e proteico dos pacientes, evitando desfechos negativos.

ABSTRACT

Introduction: Enteral nutrition inpatients receive lower protein-calorie values than their nutritional needs.

This situation may be due to different reasons, such as gastrointestinal intolerance and/or need for pausing

for procedures. Objective: In this study, we aimed to monitor the protein-calorie percentage for adequately infused volume in relation to the preestablished standard (>70%) and investigate the reasons behind

discontinuing the regiment. Methods: This is a cross-sectional observational, analytical study conducted at

a private hospital in São Paulo, Brazil, from January to December 2009. This study included patients (both

genders) who were admitted to critical, semicritical, and hospitalization units while under exclusive enteral

nutritional therapy for at least seven days. The mean percentage of protein-calorie adequacy was observed

in the patients, where they were followed during their hospitalization stay for at most 20 months. Results:

We evaluated 201 patients with mean age of 75.46±16.69 years old. Regarding nutritional evolution for the

patients evaluated, nutritional status remained the same in 58%, recovered in 24%, and worsened in 18%.

The percentage for protein calorie adequacy varied between the different hospitalization units analyzed.

Clinical worsening, diarrhea, and exams were the main reasons behind pausing enteral nutrition infusion.

The adequacy percentage values found exceeded those reported in studies monitoring enteral nutritional

therapy (ENT). Conclusion: The preestablished adequacy standard (>70%) was reached in the weekly

mean for the patients, however, there was a lower percentage in the critical units. This finding supports the

idea that intervention is necessary for better patient calorie and protein status, avoiding negative outcomes.

Nutricionista da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.

Nutricionista, Gerente do Serviço de Alimentação do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.

Nutricionista, Coordenadora do Serviço de Alimentação do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.

Médico responsável pela Multidisciplinar de Terapia Nutricional do Hospital Sírio LIbanês, São Paulo, SP, Brasil.

Nutricionista da Educação Continuada do Serviço de Alimentação do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.

Enfermeira, coordenadora de Desenvolvimento da Enfermagem do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.

Estagiária de nutrição do Serviço de Alimentação do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.

Nutricionista clínica do Serviço de Alimentação do Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.

Rev Bras Nutr Clin 2014; 29 (3): 221-5

221

Ruotolo F et al.

INTRODUÇÃO

A resposta metabólica ao estresse, conhecida como

resposta de fase aguda, é uma das principais causas de

catabolismo e mobilização de proteínas, tendo como principal consequência o déficit nutricional, independentemente

da condição antecedente à internação. Outros fatores, como

idade avançada, condição socioeconômica, desnutrição

preexistente e imobilização no leito, podem agravar o estado

nutricional do paciente1.

Por essa razão, é fundamental identificar a desnutrição

no ambiente hospitalar, para evitar ou minimizar sua repercussão na evolução clínica dos doentes, como a associação

com maiores complicações, maior permanência hospitalar,

aumento da mortalidade, aumento dos custos para a instituição2 e diminuição da qualidade de vida dos pacientes3,4.

No Brasil, cerca de 15 a 20% dos pacientes internados são

desnutridos devido à doença de base, precárias condições

socioeconômicas e sistema de saúde pouco equipado. Por

outro lado, inadequados procedimentos e avaliações, além

das intervenções nutricionais inapropriadas, contribuem para

a piora do estado nutricional durante a hospitalização5.

Com a depleção do estado nutricional, há também um

agravamento na resposta imunológica e, dessa maneira,

ocorre piora no processo de cicatrização, funções de

órgãos vitais, infecções diversas, aparecimento de úlceras

por pressão, prejuízo na recuperação perioperatória e nos

aspectos emocionais6.

Em pacientes mais graves, em estado hipercatabólico,

como na sepse e Systemic Inflamatory Response Syndrome

(SIRS), o suporte nutricional torna-se essencial, sendo a via

enteral uma das mais importantes: menos onerosa, mais

fisiológica e segura que a via parenteral7, porém, a instabilidade hemodinâmica, a necessidade de uso de drogas

vasopressoras e a própria condição clínica do paciente,

que oscila muito nessas condições de gravidade, podem ser

fatores determinantes na tolerância à terapia nutricional8.

Por isso, frequentemente os pacientes internados recebem

um valor calórico e proteico muito inferior às suas necessidades biológicas. Dentre os fatores que colaboram para essa

irregularidade, estão: intolerância à dieta (vômitos, diarreia,

resíduo gástrico, distensão abdominal, etc.), os associados

às práticas de rotina de enfermagem (manipulação do

paciente, administração de medicamentos, etc.) e outras

rotinas (procedimentos, exames), ou seja, fatores previsíveis

e imprevisíveis, determinando aumento do déficit nutricional

e morbidade desses pacientes1,8.

Pesquisas demonstram que, ao redor do mundo, a

adequação calórico proteica nas UTIs gira em torno de 50%

a 60%, valores pouco aceitáveis para os padrões atuais de

necessidades calóricas e proteicas.

O sucesso depende da monitorização rotineira e da

interação entre todos os profissionais envolvidos5.

A American Society Parenteral and Enteral Nutrition

(ASPEN)9 indica o uso de protocolos para prover melhor

infusão da terapia nutricional enteral, a fim de atingir os

requerimentos de energia e nutrientes nos pacientes críticos5.

Dessa forma, identifica-se, portanto, a necessidade de

monitorização da porcentagem de adequação do volume

infundido, frente à meta estabelecida para infusão da dieta

(> 70%), nos pacientes internados nas diversas unidades de

um hospital da cidade de São Paulo, bem como identificar

os motivos de interrupção da administração da fórmula

enteral prescrita.

MÉTODO

Trata-se de um estudo transversal observacional analítico

realizado em hospital privado do município de São Paulo,

no período de janeiro a dezembro de 2009.

Participaram do estudo os pacientes de ambos os

gêneros, internados nas Unidades Críticas, Semicríticas e de

Internação, sob terapia nutricional enteral exclusiva por, no

mínimo, 7 dias. Foram acompanhados durante o período

de internação, estendendo-se, no máximo, a 20 semanas.

Foram excluídos do estudo os pacientes menores de 18

anos, gestantes, pacientes que apresentaram piora clínica,

em cuidados paliativos ou os que recebiam simultaneamente

alimentação oral ou parenteral.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa

processo nº 2009/16, sem necessidade de aplicação de

Termo de Consentimento Livre Esclarecido.

Procedimento

Todos os dados demográficos e nutricionais foram coletados uma vez por semana do prontuário, no impresso de

Cuidados Nutricionais, sendo armazenados posteriormente

em planilha Excel. As necessidades nutricionais foram calculadas pelos nutricionistas clínicos e reavaliadas entre 7 e 10

dias.

As variáveis utilizadas foram: idade, gênero, unidade de

internação, diagnóstico nutricional, tempo de internação,

porcentagem de calorias recebidas em relação ao total prescrito, porcentagem de proteínas recebidas em relação ao total

prescrito, média semanal da porcentagem de adequação

calórico-proteica em relação às necessidades nutricionais

estimadas, porcentagem de pacientes que atingiram ≥70%

tanto em calorias quanto em proteínas ao longo do tempo

e evolução nutricional.

A definição dessas necessidades nutricionais foram calculadas pelo peso atual e, nos casos de edema, utilizado o

peso habitual referido. As recomendações nutricionais foram

Rev Bras Nutr Clin 2014; 29 (3): 221-5

222

Monitoramento da adequação calórico-proteica da terapia nutricional enteral exclusiva em pacientes internados em hospital privado da cidade de São Paulo

baseadas nos Guidelines de ASPEN9 e European Society

Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)10, que estão inseridos

nas Recomendações Nutricionais do Serviço de Alimentação.

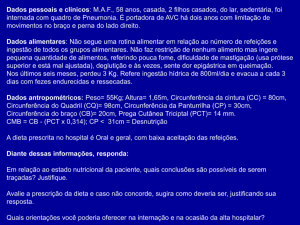

Tabela 1 – Características demográficas e clínicas dos 201 pacientes

avaliados.

Características demográficas (N= 201)

Para o diagnóstico nutricional, foram utilizados os parâmetros antropométricos: peso atual e estatura classificados

pelo IMC (Índice de Massa Corporal), segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)11, para adultos e Organização Panamericana de Saúde (OPAS)12 para idosos, além

dos exames bioquímicos, exame físico e evolução clínica.

Nas reavaliações subsequentes, foram utilizados os mesmos

parâmetros da avaliação nutricional e os seguintes critérios

de avaliação de classificação: manutenção, recuperação ou

piora do estado nutricional.

Valor ou N (%)

Idade, anos

Intervalo

Média±DP

Mediana

18 a 102

75,46±16,69

80

Gênero (N=201)

Feminino

89 (44,3)

Masculino

112 (55,7)

Unidade de internação no HSL

As formulações das dietas enterais foram escolhidas de

acordo com a afecção de base, situação diagnóstica atual e

necessidades específicas de nutrientes. Em relação à forma

de administração, os pacientes receberam a dieta enteral de

forma cíclica em bomba de infusão, num período de 14 a 20

horas, dependendo da estabilidade clínica e intercorrências

gastrointestinais.

UCG

46 (22,9)

UTI

76 (37,8)

3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ou 11º andares

41 (20,4)

Semi-Intensiva

30 (14,9)

UCC

8 (4)

Diagnóstico nutricional

Análise estatística

Inicialmente, os dados foram tabulados em planilha Excel

e, posteriormente, analisados por meio do pacote MedCalc,

versão 11.3.3.0 (Mariakerke, Bélgica), utilizando-se tabelas

de frequência absoluta e relativa, juntamente com resultados

de medidas de tendência central (média e mediana), medidas

de dispersão (desvio padrão) e intervalo. Comparou-se as

variáveis categóricas pelo teste exato de Fisher ou pelo teste

do Qui-quadrado, conforme apropriado. O p<0,005 foi

considerado estatisticamente significante.

Eutrofia

85 (42,3)

Desnutrição

64 (31,8)

Edema

13 (6,4)

Obesidade

17 (8,5)

Sobrepeso

22 (11)

Tempo de internação, dias

Intervalo

Média±DP

Mediana

2 a 770

63,11±107,67

38

N= número; DP = Desvio Padrão; UGC = Unidade Crítica Geral; UCC= Unidade Crítica Cardiológica

RESULTADOS

Foram avaliados 201 pacientes de ambos os gêneros

durante período de internação, estendendo-se no máximo

em 20 semanas de acompanhamento. Nem todos os

pacientes completaram 20 semanas de nutrição enteral

exclusiva, por motivos de alta hospitalar, suspensão da

terapia nutricional ou óbito.

A média de idade foi de 75,46 ± 16,69.

A Tabela 1 mostra as principais características demográficas desses pacientes.

Em relação à evolução nutricional, 58% mantiveram,

24% recuperaram e 18% dos pacientes pioraram o estado

nutricional.

Pode-se verificar que, com o passar do tempo, houve

tendência para o aumento da porcentagem de pacientes com

ingestão calórica e proteica dentro da faixa de adequação.

A adequação da ingestão calórica e proteica pode ter

possível associação com as semanas avaliadas. A partir

da semana 8, o número de pacientes diminui de forma

representativa, devido a alta, início de alimentação via oral

e/ou parenteral e óbito - as demais semanas não foram

utilizadas para essa análise. Nesse caso, não foi verificada

associação estatisticamente significativa entre a porcentagem

de adequação da ingestão calórica e proteica e o tempo,

conforme a Tabela 2.

A variável idade foi categorizada de acordo com a

mediana e demonstrou associação estatisticamente significativa com a porcentagem de adequação da ingestão calórica

e protéica após uma semana de nutriçao enteral, conforme

Tabela 3. As demais variáveis mostradas nessa mesma tabela

não mostraram associação estatisticamente significativa.

Foram avaliados somente os pacientes que utilizaram

nutrição enteral nas semanas 4 e 8 (N=30), levando-se

em consideração que o número de pacientes após esse

período diminuía de forma considerável, impossibilitando

a análise estatística.

Rev Bras Nutr Clin 2014; 29 (3): 221-5

223

Ruotolo F et al.

adequação calórico-protéica foi de 76,5% e 81,2%, respectivamente. Na Unidade Crítica Cardiológica, Semi-Intensiva e

demais Unidades de Internação, a média de porcentagem de

adequação calórico-proteíca foi de 93,9 e 101,3%.

Tabela 2 – Ingestão calórica e protéica adequadas de acordo com a

semana.

Semanas

Adequada

Valor ou N (%)

Inadequada

Valor ou N (%)

1

109 (54,2)

92 (45,8)

2

96 (50)

96 (50)

3

79 (45,2)

96 (54,8)

4

72 (41,8)

100 (58,1)

5

65 (39,1)

101 (60,8)

6

50 (40)

75 (60)

7

29 (87,9)

4 (12,1)

8

27 (90)

3 (10)

p*

DISCUSSÃO

As paradas na infusão de dietas enterais são comuns na rotina

hospitalar e partem de diversos motivos, previsíveis ou imprevisíveis. Contudo, essa atitude, dependendo das consequências

que ela possa trazer, é motivo de grande preocupação e exige

intervenções precoces, para se evitar complicações.

0,613

A literatura refere que os maiores motivos de pausa constatados são desde jejum para procedimentos (exames, cirurgias,

repassagem de sondas) até intolerâncias, como náuseas,

vômitos e distensão abdominal13.

*Qui-quadrado para tendência.

Foi possível verificar que não existe associação estatisticamente significativa entre as variáveis de porcentagem

de ingestão calórica – mediana, Intervalo interquartil (IIQ),

na semana 4, de 83,15% (76 - 96,5%) e, na semana 8, de

87,35% (80,4 - 94,2%), (p=0,482). Em relação à ingestão

protéica, a mediana, Intervalo interquartil (IIQ), na semana

4, de 91,6% (71,6 - 100%) e, na semana 8, de 94,95%

(84,4 - 100,8%), (p=0,284), de acordo com as semanas

de nutrição enteral.

No presente estudo, o motivo da não oferta observada em

maior número na infusão de dieta enteral foi por piora clínica,

diarreia e realização de exames.

Ao analisar a porcentagem de adequação calóricoproteica de acordo com as Unidades de Internação, verificouse que a e média da porcentagem de adequação nas UTIs

foi inferior à média em geral, atingindo 70,8% das calorias e

75,4% das proteínas. Na Unidade Crítica Geral, a média de

Para manter e garantir o atendimento nutricional dos

pacientes, é necessária a utilização de protocolos de assistência.

A utilização de protocolos de nutrição enteral, levando-se em

consideração a situação clínica do paciente, pode possibilitar

que a infusão da TNE seja adequada para suprir as necessidades

As adequações encontradas neste estudo (>70%) estão

acima das relatadas em grande parte dos estudos sobre a

monitorização da TNE14 e essa monitorização de sinais clínicos

diretos e indiretos de tolerância, como avaliação de resíduo

gástrico, distensão abdominal e diarreia, pode ser utilizada para

a progressão ou não da oferta calórica8.

Tabela 3 – Fatores possivelmente associados à adequação calórico-proteica dos pacientes nas semanas 1, 4 e 8.

Semana 1

Fatores

Adequada

Inadequada

Valor ou N (%) Valor ou N (%)

Semana 4

p*

Adequada

Inadequada

Valor ou N (%) Valor ou N (%)

Semana 8

p*

Adequada

Inadequada

Valor ou N (%) Valor ou N (%)

p*

Idade

< 80 anos

41 (38,3)

55 (59,8)

≥ 80 anos

66 (61,7)

37 (40,2)

Feminino

47 (43,1)

42 (45,6)

Masculino

62 (56,9)

50 (54,4)

0,004

32 (45,1)

47 (47)

39 (54,9)

53 (53)

32 (44,4)

47 (47)

40 (55,6)

53 (53)

31 (43,1)

38 (38,8)

23 (31,9)

35 (35,7)

4 (5,5)

9 (9,2)

0,925

11 (40,7)

2 (66,7)

16 (59,3)

1 (33,3)

12 (44,4)

1 (33,3)

15 (55,6)

2 (66,7)

10 (37)

2 (66,7)

0,806

Sexo

0,828

0,860

0,806

Diagnóstico Nutricional

Eutrofia

49 (45,4)

34 (37,3)

Desnutrição

38 (35,2)

26 (28,6)

Edema

3 (2,8)

10 (11)

Obesidade

8 (7,4)

9 (9,9)

7 (9,7)

Sobrepeso

10 (9,2)

12 (13,2)

7 (9,7)

0,108

10 (37)

0

3 (11,1)

0

8 (8,1)

1 (3,7)

1 (33,3)

8 (8,1)

3 (11,1)

0

*Qui-quadrado.

Rev Bras Nutr Clin 2014; 29 (3): 221-5

224

0,861

0,205

Monitoramento da adequação calórico-proteica da terapia nutricional enteral exclusiva em pacientes internados em hospital privado da cidade de São Paulo

energético proteicas dos pacientes. Por meio da conscientização

da importância na recuperação e manutenção do estado

nutricional, redução das taxas de mortalidade, diminuição do

risco de infecções e melhora da resposta imunológica, é mister

estudar as formas como esse protocolo pode ser otimizado15.

Em um estudo realizado com 886 pacientes críticos sob

ventilação mecânica, verificou-se que a nutrição ótima definida

por metas de energia e proteína esteve associada à queda de

cerca de 50% na mortalidade em 28 dias, enquanto a ingestão

satisfatória apenas de calorias não se associou à redução de

mortalidade16.

CONCLUSÃO

Pelos resultados obtidos, observou-se que a meta de 70% de

infusão calórico-proteica foi atingida considerando-se o valor da

média semanal dos pacientes, mas se ressalta a necessidade de

intervenções imediatas, tendo em vista a suma importância do

recebimento adequado de calorias, proteínas e, consequentemente, micronutrientes, evitando, dessa maneira, uma possível

piora no quadro nutricional e clínico do paciente, com consequente aumento no período de internação e custo do tratamento.

No presente estudo, notou-se que a meta nutricional foi

menor, especialmente nas UTIs e Unidades Crítica Geral, em

comparação às outras unidades de Internação, o que reforça

a importância de um monitoramento maior para minimizar

desfechos negativos.

A utilização do protocolo de assistência em Terapia Nutricional Enteral é primordial, já que otimiza a terapia nutricional

e melhora a saúde do paciente, com significativa redução no

tempo de tratamento de doenças e diminuição de custos, pela

aproximação da prescrição dietética às necessidades calóricoproteicas, melhorando, com isto, o aporte de calorias e proteínas

recebidas pelos pacientes.

Como ação de melhoria, foi revisada a meta do indicador

para 80% das necessidades calórico-proteicas (ILSI, 2010)17 que

atualmente vigora no serviço, o que demonstra maior preocupação em relação à oferta nutricional como fator adjuvante ao

tratamento clínico. Além disso, realizou-se um acompanhamento

mais criterioso, por meio de treinamento e orientações in loco.

Ressalta-se a importância de toda equipe de assistência envolvida com o cuidado ao paciente e da Equipe Multidisciplinar de

Terapia Nutricional (EMTN), a qual assegura a viabilização e o

seguimento do protocolo, com consequentes benefícios.

REFERÊNCIAS

1.Teixeira ACC, Caruso L, Soriano FG. Terapia nutricional enteral

em unidade de terapia intensiva: infusão versus necessidades. Rev

Bras Ter Intensiva. 2006;18(4):331-7.

2.Waitzberg DL, Ravacci GR, Raslan M. Desnutrición hospitalaria.

Nutr Hosp. 2011;26(2):254-64.

3.National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division of Nutrition Health and Physical Activity. Obesity at

a Glance: Halting the Epidemic by Making Health Easier. Atlanta,

GA: Centers for Disease Control; 2011 [Accessed Jan 4, 2012].

Available at: http://www.cdc.gov/chronicdisease/resources/ publications/aag/obesity.htm

4.National Alliance for Infusion Therapy and the American Society

for Parenteral and Enteral Nutrition Public Policy Committee and

Board of Directors. Disease-related malnutrition and enteral nutrition therapy: a significant problem with a cost-effective solution.

Nutr Clin Pract. 2010;25(5):548-54.

5.Araújo-Junqueira L, De-Souza DA. Enteral nutrition therapy for

critically ill adult patients; critical review and algorithm creation.

Nutr Hosp. 2012;27(4):999-1008.

6.Klek S, Sierzega M, Szybinski P, Szczepanek K, Scislo L, Walewska

E, et al. Perioperative nutrition in malnourished surgical cancer

patients - a prospective, randomized, controlled clinical trial. Clin

Nutr. 2011;30(6):708-13.

7.Siqueira-Batista R, Gomes AP, Velasco CMMO, Araújo JNV, Vitorino RR, Roque-Rinco UG, et al. Nutrição na sepse. Rev Bras Clin

Med. 2012;10(5):420-6.

8.Petros S, Engelmann L. Enteral nutrition delivery and energy

expenditure in medical intensive care patients. Clin Nutr.

2006;25(1):51-9.

9.McClave SA, Martindale RG, Vanek VW, McCarthy M, Roberts P,

Taylor B, et al.; A.S.P.E.N. Board of Directors; American College

of Critical Care Medicine; Society of Critical Care Medicine.

Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support

Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical

Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral

and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr.

2009;33(3):277-316.

10.Kreymann KG, Berger MM, Deutz NE, Hiesmayr M, Jolliet P,

Kazandjiev G, et al.; DGEM (German Society for Nutritional Medicine), Ebner C, Hartl W, Heymann C, Spies C; ESPEN (European

Society for Parenteral and Enteral Nutrition). ESPEN Guidelines

on Enteral Nutrition: Intensive care. Clin Nutr. 2006;25(2):210-23.

11.World Health Organization. Obesity: preventing and managing

the global epidemic. Report of the WHO Consultation on Obesity.

Geneva: World Health Organization; 1998.

12.Organização Pan-americana de saúde - OPAS. O Projeto SABE no

Município de São Paulo: uma abordagem inicial [Acesso 20 Out

2011]. Disponível em: http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/l_

saber.pdf

13.Fujino V, Nogueira LABNS. Terapia nutricional enteral em pacientes

graves: revisão de literatura. Arq Ciênc Saúde. 2007;14(4):220-6.

14.Aranjues AL, Teixeira ACC, Soriano FG, Caruso L. Monitoração da

terapia nutricional enteral em UTI: indicador de qualidade? Mundo

Saúde. 2008;32(1):16-23.

15.Campos DJ, Silva AFF, Souza MH, Shieferdecker ME. Otimização

do fornecimento calórico-protéico na terapia de nutrição enteral em

unidade de terapia intensiva com o uso de protocolo. Rev Bras Nutr

Clin. 2006;21(1):2-5.

16.Weijs PJ, Stapel SN, de Groot SD, Driessen RH, de Jong E,

Girbes AR, et al. Optimal protein and energy nutrition decreases

mortality in mechanically ventilated, critically ill patients: a prospective observational cohort study. JPEN J Parenter Enteral Nutr.

2012;36(1):60-8.

17.Força-Tarefa Nutrição Clínica ILSI Brasil. Indicadores de Qualidade em Terapia Nutricional: Aplicação e Resultados; 2010 [Acesso

13 ago 2012]. Disponível em: www.ilsi.org/brasil/documents/

relatorio_nutricao_2010.pdf

Local de realização do trabalho: Hospital Sírio Libanês, São Paulo, SP, Brasil.

Rev Bras Nutr Clin 2014; 29 (3): 221-5

225