CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA

REVISÃO INTEGRATIVA

Juliana Oliveira Ximenes1, Cássia Regina Gotler Medeiros2

Resumo: Este estudo analisou a produção científica sobre o tema condições crônicas, com o objetivo de

conhecer o que está sendo proposto como cuidados em condições crônicas e de verificar possibilidades de

novos estudos sobre o tema. Trata-se de uma revisão integrativa, na qual foram analisados 17 artigos de

12 periódicos da Biblioteca Virtual em Saúde, publicados no período de 2009 a 2013. A análise resultou

em quatro categorias: Cuidado familiar com a doença crônica; Enfrentamento das doenças crônicas não

transmissíveis pela Rede de Atenção à Saúde; Pacientes hospitalizados com doenças crônicas; e Doenças

crônicas e seus cuidados. Concluiu-se haver necessidade de profissionais qualificados para atuarem

na promoção à saúde e na prevenção de doenças crônicas e de implementação de linhas de cuidado às

condições crônicas.

Palavras-chave: Doenças crônicas. Políticas Públicas de Saúde. Atenção à Saúde.

CARE FOR CHRONIC CONDITIONS: AN

INTEGRATIVE REVIEW

Abstract: This study examined the scientific literature on the subject chronic conditions, with the purpose

of knowing what is being proposed as care for chronic conditions and verify possibilities for further

research on the topic. It is an integrative review, in which 17 articles of 12 journals from the Virtual

Health Library were analyzed in the period of 2009 to 2013. The analysis resulted in four categories:

family care in chronic illness; coping with chronic non-communicable diseases by the Health Care

network; hospitalized patients with chronic illnesses and chronic diseases and their care. We concluded

the need for qualified professionals to work in health promotion and chronic disease prevention and

implementation of lines of care for chronic conditions.

Keywords: Chronic diseases. Public Health Policies. Health Care.

1 INTRODUÇÃO

A categorização de condições em saúde acolhida pela Organização Mundial

da Saúde (OMS) divide-as em agudas e crônicas, podendo ocorrer eventos agudos

da condição crônica. Estas necessitam de um acompanhamento contínuo ao longo

dos anos; são classificadas em doenças transmissíveis (HIV, hepatite), doenças não

transmissíveis (Hipertensão arterial, Diabetes melittus, câncer, doenças respiratórias

1 Enfermeira Residente da Oncohematologia pela UFCSPA.

2 Docente no Centro Universitário UNIVATES. Doutora em Enfermagem pela UFRGS.

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

9

CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

crônicas), incapacidades estruturais (amputação, cegueira) e distúrbios mentais em

longo prazo (OMS, 2003).

Muitas condições crônicas estão associadas às predisposições genéticas, ao

envelhecimento populacional e a hábitos prejudiciais à saúde, como o consumo de

álcool, o tabagismo, o sedentarismo, dieta inadequada e o comportamento sexual.

Essas condições acarretam custos relevantes para os orçamentos públicos e privados,

repercutindo economicamente na folha de pagamento dos assalariados, nos lucros, na

produtividade, na rotatividade de emprego, antecipam a aposentadoria e aumentam os

beneficiários por incapacidade (VERAS, 2011).

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) corresponderam a 63% dos

óbitos mundiais em 2008 dos quais 80% ocorreram em países de baixa e média renda.

No Brasil, as DCNT são responsáveis por 72% das causas de morte, 31,3% ocorreram

por doenças cardiovasculares, 16,3% por câncer, 5,2% por Diabetes melittus (DM) e

5,8% por doenças respiratórias crônicas (BRASIL, 2011).

Pesquisas recentes indicam que houve redução na taxa de mortalidade de

pessoas diagnosticadas com doenças cardiovasculares e respiratórias, sugerindo que

o enfrentamento dessas doenças está sendo eficaz. Ao mesmo tempo, o número de

portadores das demais DCNT que necessitam de atendimento tende a aumentar. Na

espera de atendimento, o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta longas

filas para consultas, exames e cirurgias, demonstrando o que essas doenças causam ao

sistema público de saúde e justificando a necessidade de organizar, qualificar e ampliar

o atendimento às DCNT (DUNCAN et al., 2012).

A partir dessa perspectiva, este estudo analisou a produção científica sobre cuidados

às condições crônicas, por meio de uma revisão integrativa. A importância está em

conhecer o que está sendo proposto como cuidados às condições crônicas, no sentido de

qualificar a Rede de Atenção às DCNT, identificando possibilidades de novos estudos

em relação ao tema.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A mudança do perfil epidemiológico brasileiro é resultante da queda nos índices

de fertilidade, aumento do envelhecimento populacional e maior expectativa de vida.

Mendes (2012, p. 21) caracteriza a situação em “transição demográfica acelerada e uma

transição epidemiológica singular expressa na tripla carga de doenças: uma agenda não

superada de doenças infecciosas e carências, uma carga importante de causas externas e

uma presença fortemente hegemônica das condições crônicas”. Sendo assim, o sistema

de atenção à saúde deve corresponder às necessidades de saúde da população e ser

coerente com a transição demográfica e epidemiológica.

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

10

Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros

A redução de nascimentos faz com que a pirâmide representativa populacional

possua uma base mais estreita (representando a população jovem) e o vértice mais largo

(correspondendo aos idosos). O declínio da taxa de fecundidade brasileira iniciou em

1965, resultando em impacto nos indicadores sociodemográficos. Em 2006, a Pesquisa

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) indicou uma taxa de fecundidade total

(TFT) de 2,1 filhos por mulher. A estimativa da TFT para 2030 é de 1,59 filhos por

mulher. Esses dados possibilitam uma projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), para 2045 a 2055, de zero crescimento populacional (IBGE, 2006).

Com base nos dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção

para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), realizado em 2011, foram

entrevistadas 54.144 pessoas. Destas, 14,8% se declaram tabagistas; 14%, sedentárias;

17% consomem álcool; e 48,5% consideram-se com sobrepeso. As DCNT apresentamse prevalentes com o avanço da idade no gênero masculino e baixo grau de escolaridade

(MALTA et al., 2011).

Para reduzir os efeitos negativos das DCNT, o Ministério da Saúde (MS) publicou

o Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento das DCNT no Brasil em 20112022. Seus objetivos são a prevenção dos fatores de risco das DCNT, promoção da

implementação e o desenvolvimento de práticas públicas efetivas, assim como o

fortalecimento dos serviços de saúde voltados às doenças crônicas. As ações são

direcionadas a quatro grupos de doenças (câncer, cardiovasculares, respiratórias crônicas

e DM) e seus fatores modificáveis (obesidade, alimentação inadequada, inatividade

física, álcool e tabagismo). Definem-se três eixos para o enfrentamento das DCNT:

vigilância, informação e monitoramento; promoção da saúde; cuidado integral de

DCNT. Com a implementação desse Plano, foram definidas ações, metas, atividades,

projetos e programas, que preferencialmente produzam resultados rápidos em termos

de vidas salvas e baixos custos (BRASIL, 2011).

É importante citar que as mudanças na área da saúde ocorrem simultaneamente

a um conjunto de mudanças em outros planos da sociedade, sejam eles culturais,

ambientais, sociais, comportamentais, econômicos, entre outros, os quais afetam

diretamente as condições em saúde (BRASIL, 2009).

Para regulamentar o cuidado em condições crônicas, o governo publicou a Portaria

n° 252, de 2013, que atua no âmbito do SUS e promove a Rede de Atenção à Saúde das

Pessoas com Doenças Crônicas:

Art. 2º Para fins do disposto nesta Portaria, consideram-se doenças crônicas as

doenças que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta.

Parágrafo único. As doenças crônicas, em geral, apresentam múltiplas causas e

o tratamento envolve mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado

contínuo que usualmente não leva à cura.

Art. 3º A finalidade da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças

Crônicas é realizar a atenção de forma integral aos usuários com doenças crônicas,

em todos os pontos de atenção, com realização de ações e serviços de promoção

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

11

CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação,

redução de danos e manutenção da saúde.

Art. 4º

[...]

Art. 5º A Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas tem por

objetivo geral fomentar a mudança do modelo de atenção à saúde, por meio da

qualificação da atenção integral às pessoas com doenças crônicas e da ampliação

das estratégias para promoção da saúde da população e para prevenção do

desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações.

A implementação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas deve ser

incorporada às Redes de Atenção à Saúde (RAS) e desenvolvidas por linhas de cuidados.

Esse processo será pactuado pelo Contrato Organizativo de Ação Pública (Coap),

constituído por gestores, como espaço legítimo para deliberações e planejamento de

seus serviços de saúde (BRASIL, 2014).

Os serviços de Atenção Primária são a porta de entrada dos usuários e proporcionam

respostas às necessidades de saúde. Evidências mostram que os sistemas de saúde que

possuem em sua base uma Atenção Primária à Saúde (APS) resolutiva e consistente,

coordenadora do cuidado ao usuário, possuem resultados epidemiológicos melhores.

Para Mendes (2012, p. 21), “Só será possível organizar o SUS em redes de atenção à

saúde se a APS estiver capacitada [...]” (MENDES, 2012).

Ao proporcionar cuidados em condições crônicas é necessário envolver diversos

profissionais nas equipes de saúde que desenvolvam ações positivas. Para qualificar

o cuidado na Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, o governo tem

proporcionado aos profissionais cursos de educação a distância sobre os temas Doenças

Crônicas na Rede de Atenção à Saúde e Autocuidado: Como Apoiar a Pessoa com

Diabetes, entre outros presenciais (BRASIL, 2014).

3 MÉTODO DE PESQUISA

Este estudo consiste em uma revisão integrativa fundamentada nas evidências

presentes em artigos sobre cuidados em condições crônicas. A revisão integrativa é

definida como método de pesquisa que permite a busca em todo referencial já publicado,

servindo de base para uma avaliação crítica e com síntese das evidências disponíveis

sobre o tema investigado. Sua finalidade é atualizar o conhecimento do tema definido

(MENDES et al., 2008). Nesta pesquisa optou-se por selecionar apenas artigos

científicos, pelo critério de acesso e visibilidade para o pesquisador, em periódicos

indexados em bases de reconhecido mérito científico. Foram seguidas as seguintes

etapas da revisão integrativa:

Primeira etapa: este processo tem início com a seleção do tema e formulação da

hipótese ou questão de pesquisa para elaboração da revisão integrativa. Para a busca dos

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

12

Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros

estudos, é importante delimitar os descritores ou palavras-chave, para posteriormente

o desenvolvimento da escrita estar relacionado a um raciocínio teórico, em que podem

estar incluídas definições previamente aprendidas pelo autor. Este estudo partiu

da hipótese de que os artigos publicados possam indicar lacunas nos estudos sobre

cuidados nas condições crônicas.

Segunda etapa: esta etapa é uma sequência da anterior e busca a delimitação de

critérios para exclusão e/ou inclusão de artigos. O revisor deve avaliar a quantidade de

artigos selecionados, pois uma quantidade muito alta pode inviabilizar a construção da

revisão ou introduzir vieses nas etapas seguintes.

A internet foi a ferramenta utilizada para a busca dos artigos. A revisão foi fiel

à amostra de artigos selecionados, pois a omissão de estudos pode comprometer a

validade da revisão, que foi feita no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde –

BVS. Utilizou-se filtro para selecionar somente artigos em português que contemplem

o tema. O filtro selecionou as bases Coleciona SUS, WHOS, LIS, LILACS,

MEDLINE, CidSaúde, BDENF, publicados no período de 2009 a 2013. O descritor

utilizado foi condições crônicas.

Terceira etapa: consistiu na leitura concisa e na categorização dos estudos

selecionados, para auxiliar no entendimento das informações. Neles buscaram-se os

principais objetivos, metodologias, análises e conclusões.

Quarta etapa: realizou-se análise detalhada de dados dos estudos selecionados

pelo método de análise de conteúdo de Bardin (BARDIN, 2012).

Quinta etapa: nesta etapa foi realizada a interpretação dos resultados, comparando

e sintetizando o conhecimento teórico com os resultados momentâneos da revisão

integrativa e conclusões do revisor após leitura e categorização dos artigos. É possível,

neste momento, o autor apontar sugestões para novas pesquisas.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

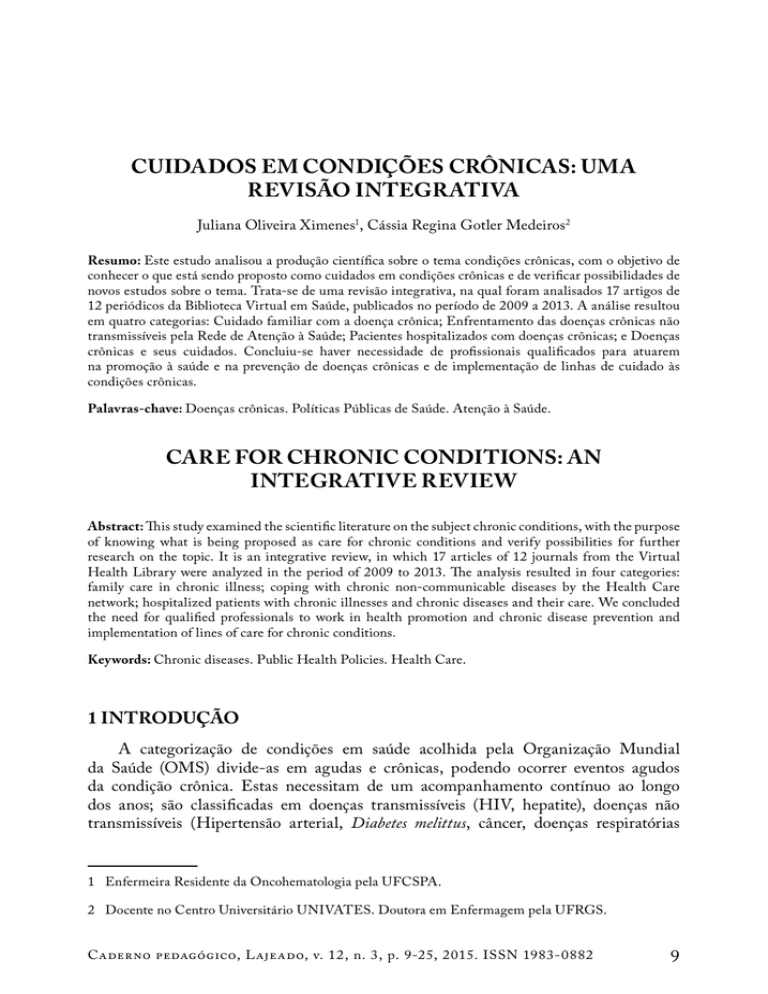

Seguindo a proposta metodológica, foi realizada a busca dos artigos em 12

periódicos, sendo encontrados 17 artigos (QUADRO 1). Destes, 12 artigos apresentam

abordagem qualitativa, quatro quantitativa e uma publicação é qualiquantitativa. O

tipo de estudo predominante foi o descritivo-exploratório, com oito artigos, seguido

da revisão bibliográfica, com quatro artigos. O Estado do Rio Grande do Sul foi o que

mais teve foco no tema pesquisado, com sete artigos.

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

13

CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Quadro 1: Distribuição dos artigos estudados segundo ano de publicação, periódico,

abordagem, tipo de estudo e foco geográfico

2009

Revista Bras. Hipertens.

Revista Brasileira de

Qualitativa

Quantitativa

2009

Enfermagem REBEn

2010

Revista Gaúcha

Enfermagem

Qualitativa

2010

Acta Paul Enferm

Qualitativa

2010

Revista Brasileira de

Enfermagem

Quantitativa

2010

Ciência & Saúde Coletiva

Qualitativa

2011

Caderno de Saúde Pública

Qualitativa

2011

Ciência Cuid. Saúde

Qualitativa

2011

REBEn

Revista Bras. Geriatr.

Gerontol.

Qualitativa

2011

Revista Enferm. UERJ

Qualitativa

2011

Ciência & Saúde Coletiva

Quantitativa

2012

Revista de Saúde Pública

Quantitativa

Revisão

Bibliográfica

Convergente

Assistencial

ExploratórioDescritivo

ExploratórioDescritivo

ExploratórioDescritivo

Revisão

Bibliográfica

ExploratórioDescritivo

ExploratórioDescritivo

Exploratório

ExploratórioDescritivo

São Paulo/ SP

Florianópolis/ SC

PoA/ RS

Florianópolis/ SC

Rio de Janeiro/ RJ

Belo Horizonte/ MG

Pelotas/ RS

Londrina/ PR

Rio de Janeiro/ RJ

João Pessoa/ PB

Exploratório-

Todos os estados

Descritivo

brasileiros

Estudo de Coorte

Todos os estados

brasileiros

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

14

Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros

2012

2012

2012

2013

2013

REUFSM

Revista de Enfermagem da

UFSM

Ciência & Saúde Coletiva

Arq. Bras. Endocrinol.

Metab.

Revista Bras. Geriatr.

Gerontol.

Revista Bras. Epidemiol.

Qualitativa

Quantitativa –

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

Qualitativa

ExploratórioDescritivo

Cidade interiorana do

RS

Descritivo

Fortaleza/ CE

Revisão

Bibliográfica

Revisão

Bibliográfica

Exploratório

PoA/ RS

Rio de Janeiro/ RJ

Todos os estados

brasileiros

Fonte: dos autores.

Após leitura, os artigos foram organizados em quatro categorias: Cuidado familiar

com a doença crônica; Enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis pela

Rede de Atenção à Saúde; Pacientes hospitalizados com doenças crônicas; e Doenças

crônicas e seus cuidados.

4.1 Cuidado familiar com a doença crônica

Este tema aborda o cuidado familiar frente à condição crônica e o cuidado

profissional às famílias com pessoas com condições crônicas, com quatro artigos

(PEREIRA et al., 2009; PEDROSO; MOTTA, 2010; CAETANO et al.,

2011; SILVEIRA et al., 2012). Desses, três artigos recomendam que os cuidados

relacionados aos familiares possam ser realizados pelo enfermeiro, assim como este

precisa perceber os sentimentos familiares para o enfrentamento das doenças crônicas

(PEREIRA et al., 2009; PEDROSO; MOTTA, 2010; CAETANO et al., 2011).

Dois artigos evidenciam a possibilidade de entendimento da dinâmica familiar pelos

métodos genograma e ecomapa, o que se mostrou relevante para alcançar os objetivos

da assistência às famílias (PEREIRA et al., 2009; PEDROSO; MOTTA, 2010).

O enfermeiro, ao detectar as situações de vulnerabilidade individual familiar,

possui a possibilidade de planejar ações para atenção à saúde que diminuam os desgastes

emocionais e físicos provenientes da dependência da doença crônica, promovendo

integralidade, qualidade de vida e acolhimento (CAETANO et al., 2011; PEDROSO;

MOTTA, 2010). O fortalecimento do vínculo possibilita ao enfermeiro melhor

conhecimento dos membros da família e dos sentimentos entre eles, na tentativa de

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

15

CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

atenuar a situação de cronicidade (CAETANO et al., 2011). É importante compreender

que o processo de trabalho da enfermagem não se restringe à doença e ao doente, mas

a uma visão ampliada na qual está a condição de saúde da pessoa (PEREIRA et al.,

2009). Os reflexos dessa prática possibilitam ao familiar prestar melhor cuidado ao

doente crônico (PEDROSO; MOTTA, 2010).

Em relação aos sentimentos envolvidos entre os familiares na realização dos

cuidados aos doentes crônicos, Caetano et al. (2011) e Silveira et al. (2012) relataram

que a compreensão da doença, do cuidado, de se relacionar e expressar sentimentos,

é subjetiva, e deve-se levar em conta a singularidade de cada família. O cuidado

familiar é muitas vezes desgastado pelos sentimentos de solidão, apreensão e tristeza,

alimentados por estarem diariamente ao lado do doente crônico (CAETANO et al.,

2011). Em estudo realizado por Silveira et al. (2012), as cuidadoras relatam a relevância

da discrição por parte do cuidador. O cuidado deve ser desenvolvido de forma suave

para que o doente não se sinta como um empecilho. Um dos aspectos mais importantes

que influenciam nessa convivência é a manutenção do vínculo afetivo, pois a afetividade

familiar favorece os sentimentos positivos (o amor, o companheirismo, o carinho e

o respeito), o equilíbrio familiar, o desejo de cuidar e a aceitação das limitações do

enfermo.

O cuidado realizado pelo familiar deve ultrapassar o básico. De acordo com

Caetano et al. (2011, p. 848), o cuidado “deve alcançar dimensões psicossociais que

extrapolem as necessidades básicas de cuidado com a alimentação e com o corpo”. O

modelo Interativo de Estresse de Folkman (apud PEREIRA et al., 2009) descreve

o enfrentamento das condições crônicas focalizadas no problema ou na emoção. O

enfrentamento em situações com emoção faz com que a família busque apoio na própria

família, nuclear ou ampliada, e compartilhe sentimentos e pensamentos. As famílias

que priorizam o problema tendem a acentuar os agravos crônicos e as adversidades da

vida (PEREIRA et al., 2009). Quando o paciente é criança com condição crônica, os

sentimentos positivos mais presentes são os de força, coragem e superação interior, para

que a criança se sinta protegida (PEDROSO; MOTTA, 2010).

Também se identificou que o conhecimento acerca da patologia crônica tornará o

cuidado ao doente crônico mais efetivo, sendo possível prevenir agravos da doença e

promover a saúde dos componentes da família (PEREIRA et al., 2009; PEDROSO;

MOTTA, 2010).

4.2 Enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis pela Rede de

Atenção à Saúde

Este tema foi debatido em nove artigos e trouxe à tona assuntos relacionados ao

enfrentamento das DCNT na RAS (DUNCAN et al., 2012; MALTA et al., 2013;

SOUZA et al., 2010), a necessidade de capacitação de profissionais para atuarem

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

16

Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros

na promoção à saúde e prevenção às DCNT no sistema público (MENDES, 2010;

CAPILHEIRA; SANTOS, 2011; BARROS et al., 2011; MESQUITA et al., 2012) e

linhas de cuidado para condições crônicas (MENDES, 2010; VERAS, 2011; VERAS

et al., 2013).

O estudo realizado por Duncan et al. (2012) objetivou descrever a situação das

DCNT e seus fatores de risco no Brasil, relatando dados iniciais sobre o Estudo

Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), que acompanha 15.105 servidores

públicos. Espera-se, com este estudo, aprofundar o entendimento causal das doenças

(Diabetes melittus e hipertensão arterial) e promover subsídios para o enfrentamento

delas pelas políticas públicas de saúde.

O plano para enfrentamento das DCNT fundamenta-se em um quadro que

contempla causas e possibilidades de prevenção, em que os quatro fatores de riscos

centrais (tabagismo, sedentarismo, alimentação inadequada e ingestão alcoólica

prejudicial) e vários outros se inserem. Duncan et al. (2012, p. 129) referem que “esse

quadro [...] reconhece que os determinantes da saúde ultrapassam os mecanismos

biológicos, gerando padrões de vida que refletem as iniquidades sociais e causam danos

que se acumulam ao longo da vida”.

Além da implantação do SUS com políticas públicas direcionadas ao enfrentamento

das DCNT e sua crescente estruturação que viabilizou maior controle social, esses

autores sugerem alguns aspectos a serem revistos: ações em nível nacional por meio

de elos interministeriais; ações legislativas que estejam de acordo com o paradigma da

prevenção para alimentos e bebidas alcoólicas; ações de vigilância e fatores de risco para

doenças e incorporação da tecnologia em saúde. Em nível local são necessárias ações

de intervenção para grupos específicos, como cuidados aos pés de pessoas com DM

e rastreamento de retinopatia diabética, entre outros, e acompanhamento do doente

crônico por meio de prontuários eletrônicos (DUNCAN et al., 2012; MENDES, 2011).

Atualmente um dos principais desafios é conter a epidemia crescente da obesidade,

influenciada pela globalização dos padrões alimentares, o que dificulta planejar ações

para o enfrentamento das DCNT (DUNCAN et al., 2012).

Malta et al. (2013), em seu estudo, divulgam o balanço das atividades realizadas no

primeiro ano de implantação do Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das

Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, 2011 a 2022, resultantes de medidas

educativas, regulatórias, legislativas e preventivas. O plano prioriza a promoção da

qualidade de vida e a redução da vulnerabilidade aos riscos à saúde, estabelecendo

uma agenda de ações prioritárias. Constata-se a importância de investir nas ações

intersetoriais e buscar comprometimento dos setores envolvidos na organização dos

serviços de saúde.

As ações para enfrentamento foram direcionadas a três diretrizes estratégicas:

I- Vigilância, Informação, Avaliação e Monitoramento - apoio ao desenvolvimento

e fortalecimento da vigilância integrada de DCNT e dos seus fatores modificáveis,

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

17

CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

realizado por meio de inquéritos nacionais e locais (VIGITEL, PeNSE – 2012,

PNS); II- Promoção da saúde - investiu-se no âmbito público e privado nas iniciativas

intersetoriais, visando à promoção e alternativas na construção de comportamentos

saudáveis, levando em conta condições sociais e econômicas; III- Cuidado integral

de DCNT - acompanhamento longitudinal dos usuários para melhoria da resposta

ao tratamento e possíveis complicações por meio da Rede de Atenção às Pessoas com

Doenças Crônicas. Em síntese, após um ano houve a redução da taxa de tabagismo,

queda na taxa de mortalidade prematura por DCNT, aumento na cobertura dos exames

de mamografias entre mulheres de 50 a 69 anos e nas taxas de exames Papanicolau

entre mulheres de 25 a 64 anos (MALTA et al., 2013).

No que se refere à importância de profissionais capacitados em promoção à saúde

e prevenção às DCNT para elevar o nível de qualidade do sistema público, foram

encontrados três artigos (CAPILHEIRA; SANTOS, 2011; BARROS et al., 2011;

MESQUITA et al., 2012).

Capilheira e Santos (2011) observaram, em um determinado tempo, o desempenho

médico na prevenção de DCNT nas RAS em Pelotas (RS), constatando que a

população que não recebe informações de prevenção às DCNT pode entender que os

cuidados médicos na RAS em Pelotas são principalmente curativos e cada vez mais

medicalizados.

Barros et al. (2011), em seu estudo, citam a importância do grau de percepção de

sinais e sintomas pelo indivíduo, do acesso aos serviços médicos e aos testes diagnósticos

e da qualidade das orientações obtidas dos profissionais de saúde. O estudo aponta

maior prevalência de doenças crônicas na população sem plano de saúde privado,

tornando a população do SUS dependente de intervenções efetivas de promoção de

equidade.

O estudo de Mesquita et al. (2012) verificou a importância da Rede de Apoio

Social na Saúde dos Idosos Pneumopatas Crônicos. Constatou a necessidade de

profissionais capacitados e interessados na rede especializada, visando ao benefício para

recuperação do idoso, à permanência do vínculo entre os pacientes e profissionais após

alta do programa hospitalar de reabilitação pulmonar.

O tema “cuidados com a doença crônica em uma comunidade pesqueira” foi

abordado por Souza et al. (2010). Esses autores avaliaram a qualidade de vida de pessoas

com doenças crônicas em uma comunidade pesqueira. Apesar de ser portador de

doenças crônicas, o fato de morar em uma comunidade pesqueira isolada é interpretado

pelos moradores como ter uma vida saudável, devido à oferta de alimentos naturais

colhidos na própria comunidade, alimentos frescos, atividade física ao ar livre, ar puro

e ausência de ruídos urbanos. No entanto, também de insegurança e ansiedade, pois

o serviço de saúde local é deficitário. Quando a doença crônica apresenta períodos de

agudizações, o serviço local não supre a necessidade de atendimento emergencial, e o

deslocamento até o hospital mais próximo é lento. Segundo esses autores, para evitar

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

18

Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros

períodos agudos, é necessário investir na reeducação alimentar, cuidados com o meio

ambiente, atividade física regular, adaptação no trabalho, relações sociais, entre outros.

Outro tema abordado nesta categoria foram linhas de cuidado para atenção das

condições crônicas, com três artigos (MENDES, 2010; VERAS, 2011; VERAS et

al., 2013). Segundo Veras (2011), os modelos de atenção assistenciais à saúde vigentes

no Brasil devem condizer com o perfil demográfico e epidemiológico resultante do

aumento da população idosa. O fato é que a maior parte dos modelos trata a doença,

objetiva reduzir custos e é focada na lógica hospitalocêntrica. Estima-se que o aumento

de idosos com necessidade de cuidados sofra um aumento nos próximos 30 anos. Os

fatores que impulsionam esse aumento são os seguintes: mais idosos fragilizados,

mudanças de valores sociais femininos e familiares, mas, sobretudo, o aumento do

estresse no trabalho, bem como o consumo de álcool e tabaco por mulheres.

Ao sugerir modelos de linhas de cuidados para a promoção à saúde e atenção aos

idosos nas RAS, que podem ser aplicados na rede pública e/ou privada de saúde, Veras

(2011) e Veras et al. (2013) se assemelham em seus modelos. Esses modelos iniciam

na identificação precoce dos riscos e reduções das condições crônicas e se encerram

nos momentos finais da vida, com os cuidados paliativos. Seguem uma hierarquia pela

capacidade funcional, mas poliárquico na prática, pois, após os três primeiros níveis,

pode-se ir para qualquer ponto da atenção (outro nível). O nível 1 é a porta de entrada

dos usuários para o sistema, em que se realiza o acolhimento, avaliação de risco para

incapacidades e fragilizações. O acolhimento deve ser feito com o intuito de educar,

para que a pessoa se comprometa com a sua saúde.

No nível 2, o idoso é atendido por um profissional chamado de gerente de

acompanhamento, o qual realiza a avaliação funcional. A avaliação funcional consiste

em uma entrevista para conhecer as doenças prévias do idoso, suporte social envolvido e

a situação em que o idoso se encontra. Neste nível é realizada a prevenção e a promoção

da saúde por profissionais multidisciplinares (VERAS, 2011; VERAS et al., 2013).

No nível 3A, o cuidado é voltado para a manutenção e a reabilitação da

funcionalidade e, no nível 3B, o acompanhamento é realizado em um ambulatório

geriátrico, voltado para o idoso com maior risco, e quem orienta as intervenções é a

equipe interprofissional especializada em Geriatria. Os níveis seguintes - 4, 5, 6 e 7 são designados para assistência domiciliar, clínicas de longa permanência e assistência

paliativa, respectivamente. Em síntese, os modelos de Veras (2011) e Veras et al.

(2013) podem ser aplicados em todos os níveis do cuidado: delimitar um fluxo de ações

educativas, promover a saúde, adiar e prevenir a doença, prestar assistência precoce e

reabilitar agravos.

Mendes (2010) propõe um modelo de atenção à saúde para as condições crônicas

nas RAS, que chama de Modelo de Atenção Crônica (MAC). Esse modelo é utilizado

como base para adaptações em diferentes partes do mundo. É composto por seis

elementos, subdivididos em dois grandes grupos de atuação: grupo I- sistema de atenção

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

19

CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

à saúde - as mudanças acontecem na organização da atenção à saúde, no desenho do

sistema de prestação de serviços, nos sistemas de informação clínica, no autocuidado e

nas tomadas de decisões; grupo II- comunidade - onde as mudanças estão focadas na

articulação dos serviços de saúde com os recursos da própria comunidade. Conforme

Mendes (2010, p. 2303), “Esses seis elementos apresentam interrelações (sic) que

permitem desenvolver usuários informados e ativos e equipe de saúde preparada e

proativa para produzir melhores resultados sanitários e funcionais para a população”.

4.3 Pacientes hospitalizados com Doenças Crônicas

Composto por dois artigos, os temas abordados nesta categoria são cuidados com

pacientes hospitalizados e experiências de adolescentes hospitalizados, ambos com

condições crônicas (COELHO, 2010; ARAÚJO et al., 2010).

O estudo de Coelho (2010) objetivou apresentar os cuidados de enfermagem em

15.204 adultos hospitalizados com doenças crônicas ou agudas durante o ano de 2006

(janeiro/dezembro). Os cuidados realizados foram anotados no Diário de Enfermagem

Hospitalar. Os dados demonstram que o cuidado é um referencial de recuperação

orgânica e psicossocial imediata e tardia. Esses cuidados cotidianos de enfermagem,

que se tornam muitas vezes discretos e “silenciosos”, formam uma rede cujo padrão de

organização e realimentação é de uma cadeia diária e continua. Assim, a recuperação

do cliente não se esgota na cura dos males orgânicos previstos no modelo cartesiano,

mas também no equilíbrio, social e psicológico.

Conhecer saberes e experiências de adolescentes hospitalizados portadores de

condições crônicas foi o objetivo de Araújo et al. (2011) em seu estudo. Foram realizadas

entrevistas com cinco adolescentes de 14 a 17 anos, portadores de mais de uma patologia

crônica. Constatou-se que os adolescentes possuíam insegurança e dificuldade em

definir a sua condição, o que possibilitou aos profissionais de enfermagem contribuir

para o entendimento acerca da sua patologia, por meio do diálogo entre o profissional

e o paciente, oportunizando a troca de experiências e saberes. Para o adolescente,

não é fácil assentir com sua condição, pois a doença representa um risco à vida e

mudanças de hábitos se tornam necessárias. Os profissionais de saúde devem identificar

as dificuldades encontradas pelo adolescente na realização do seu tratamento e seu

autocuidado, inserir o adolescente e seus familiares em grupos de apoio para a faixa

etária e facilitar o diálogo por meio do apoio materno.

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

20

Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros

4.4 Doenças crônicas e seus cuidados

Esta categoria é composta por dois artigos, que tratam de cuidados a doenças

crônicas. Um refere a adesão ao tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)

(GUSMÃO et al., 2009) e o outro contempla o manejo do paciente pré-diabético

(SOUZA et al., 2012).

Conforme Gusmão et al. (2009, p. 38), “O arsenal terapêutico para doenças

crônicas como hipertensão arterial recebe frequentemente novos medicamentos.

Entretanto [...] quem trata de pacientes com essas condições continua esbarrando em

um problema secular, a falta de adesão”. Em sua revisão bibliográfica, Gusmão et al.

(2009) citam Fung et al. (2007), que avaliaram pacientes acima de 65 anos. Destes,

os que fizeram tratamento terapêutico com boa adesão tiveram menor risco de pressão

arterial elevada e os pacientes que faziam uso de vários anti-hipertensivos com baixa ou

nenhuma aceitação estavam associados ao risco maior de hipertensão arterial elevada.

Para esses autores, as chances de aumentar a adesão ao tratamento partem todas da

boa relação médico-paciente. Para obter sucesso é necessário conscientizar o paciente

da doença; mostrar benefícios de um bom tratamento; detalhar seu tratamento; escolher

seu tratamento também baseado nos efeitos colaterais e interações medicamentosas;

explicar os efeitos colaterais medicamentosos; aferir a pressão arterial no domicílio;

definir o tratamento a partir de metas e resultados; introduzir o tratamento na rotina do

paciente; monitorizar inicialmente o tratamento com consultas frequentes ou contato

telefônico e ter um cuidador comprometido com o paciente e suas comorbidades.

Segundo Gusmão et al. (2009), o SUS disponibiliza equipes multidisciplinares,

possibilitando orientações para um bom tratamento. Há, porém, aspectos que

prejudicam a adesão, como sistema de medicamentos ineficaz, sobrecarga de trabalho

dos profissionais, Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada distante da residência dos

usuários, a equipe de saúde não possuir conhecimento sobre a doença, não conhecer

as crenças do doente sobre a sua condição crônica, assim como a sua motivação para

controlá-la e a falta de expectativa do paciente em relação ao seu tratamento.

Souza et al. (2012), em seu estudo, recomendam as principais práticas terapêuticas

para o manejo de paciente pré-diabeticos. É possível retardar o aparecimento da DM

tipo 2 (DM2) na APS intervindo em pacientes com pré-diabetes, principalmente

aqueles que apresentam glicemia em jejum alterada e/ou tolerância diminuída à glicose.

É importante que indivíduos de maior risco sejam orientados constantemente por

profissionais de saúde sobre os fatores predisponentes da DM.

O rastreamento de DM2 pode ser feito em indivíduos assintomáticos com um ou

mais fatores: índice de massa corporal igual a 25 kg/m² ou maior, histórico de doença

cardiovascular na família, sedentarismo, familiar de primeiro grau com DM, obesidade

mórbida, acantose nigricante, grupos étnicos de maior risco (latinos, índios, afroamericanos, asiáticos, moradores das ilhas do Pacífico), HbA1c igual a 35 mg/dl ou

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

21

CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

maior e/ou triglicerídeos igual a 250 mg/dl ou maior, mulheres com gestação prévia

com feto com 4 kg ou mais ou com diagnóstico de diabetes gestacional, hipertensão

arterial sistêmica (igual a 149/90 mmHg ou maior) e/ou uso de medicação hipertensiva.

Se não houver nenhum fator citado anteriormente, realizar os testes de rastreamento

para DM, a partir dos 45 anos, e de três em três anos se os resultados forem normais

(SOUZA et al., 2012).

Os cuidados para manejo do paciente com pré-diabetes constituem testes de

rastreamento disponíveis (glicemia em jejum e/ou o teste oral de tolerância à glicose);

exame clínico e anamnese (avaliar o risco cardiovascular e quantificar por meio do

Escore de Framingham); realizar anualmente exames laboratoriais para medir a

microalbuminúria e glicose em jejum; orientação da perda de peso quando necessário

(5% a 10% do peso corporal) e de exercício físico (150 minutos por semana); de não

utilizar o tabaco; monitorizar a cada seis meses a adesão às mudanças no estilo de

vida (MEV); indivíduos que não possuem redução corporal estipulada devem receber

intervenção medicamentosa (SOUZA et al., 2012).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observa-se que a busca utilizando o descritor “condições crônicas” selecionou um

número limitado de artigos, devido à maior utilização do termo “doenças crônicas”

pelos autores.

Conforme esta revisão, os autores pesquisados ressaltam que, para modificar

o cenário brasileiro das DCNT, são necessários modelos de atenção à saúde e linhas

de cuidados que atuem em todos os níveis da doença, com início na identificação

precoce dos riscos e se encerrando nos momentos finais da vida e que possam dar

conta da gama de cuidados requeridos. O enfrentamento das DCNT pela RAS

requer, principalmente, profissionais qualificados para atuarem na promoção à saúde

e prevenção de doenças. Isso demanda mudanças na formação dos profissionais,

atualmente muito focados no aspecto biológico do cuidado, e com dificuldades para

trabalhar de forma interdisciplinar.

A inserção efetiva da família e o cuidado dela, também integram os estudos,

considerando a importância da rede de apoio social na condição crônica. Isso requer dos

profissionais um olhar que extrapola a doença, incluindo os determinantes sociais e as

iniquidades em saúde.

São necessários estudos que verifiquem como vencer as barreiras para a atuação em

rede, integrando não só o âmbito administrativo, mas também o clínico, verificando

possibilidades para garantir a comunicação efetiva entre os diversos níveis de densidade

tecnológica do SUS.

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

22

Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros

Igualmente importante são ações intersetoriais que atuem diretamente nos fatores

de risco, envolvendo a segurança alimentar, educação, segurança pública, entre outros.

Ações de conscientização da sociedade e do setor produtivo, principalmente da indústria

alimentícia, na responsabilidade de todos em relação às condições crônicas são desafios

a serem enfrentados.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Yana B. de et al. Saberes e experiências de adolescentes hospitalizados com doença

crônica. Revista Enferm., UERJ. V. 12, n. 2, p. 274-279, abr./jun. 2010. Disponível em:

<http://www.facenf.uerj.br/v19n2/v19n2a17.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2012.

BARROS, Marilisa B. de A. et al.Tendências das desigualdades sociais e demográficas na

prevalência de doenças crônicas no Brasil, PNAD: 2003- 2008. Ciênc. saúde coletiva,

v. 16, n. 9, p. 3755-3768, 2011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590 /S141381232011001000012>. Acesso em: 06 nov. 2014.

BRASIL. Caderno de Atenção Básica: Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença

Crônica, Brasília, DF, 2014. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/

publicacoes/caderno_35.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil 2011 - 2022. Brasília, DF, 2011.

Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_ plano.pdf>. Acesso

em: 01 abr. 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 252, de 19 de fevereiro de 2013. Redefine a Rede

de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde

(SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado. Disponível em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0252 _19_02_2013.html> Acesso em:

30 abr. 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Brasil 2008: 20 anos de Sistema Único de Saúde (SUS)

no Brasil. Brasília, Distrito Federal, p. 416, 2009. Disponível em: <http://bvsms. saude.gov.br/

bvs/publicacoes/saude_brasil_2008.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2014.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística – IBGE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de

Janeiro, RJ, v. 27, 2006. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/

trabalhoerendimento/pnad2006/brasilpnad 2006.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014.

CAETANO, Juliana P. M. et al. Refletindo sobre as relações familiais e os sentimentos

aflorados no enfrentamento da doença. Cienc. Cuid. Saúde, v. 10, n. 4, p. 845-852, 2011.

Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/18331/

pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014.

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

23

CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

CAPILHEIRA, Marcelo; SANTOS, Iná S. Doenças crônicas não transmissíveis:

desempenho no cuidado médico em atenção primária à saúde no sul do Brasil. Cad. Saúde

Pública, v. 27, n. 6, p. 1143-1153. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590 /S0102311X2011000600011>. Acesso em: 06 nov. 2014.

COELHO, Maria J. Cuidados Cotidianos. Rev. Bras. Enferm., v. 63, n. 5, p. 712-718, 2010.

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-716720100005000 04>. Acesso em: 06 nov.

2014.

DUNCAN, Bruce B. et al. Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil: prioridade para

enfrentamento e investigação. Revista Saúde Pública, vol. 46, n. 1, p. 126-34, nov. 2012.

Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/53443 /57418>. Acesso em: 2 abr.

2014.

GUSMÃO, Josiane L. de et al. Adesão ao tratamento arterial sistólica isolada. Rev. Bras.

Hipertensão. v. 16, n. 1 p. 38-43, jan./mar. 2009. Disponível em: <http://departamento

s.cardiol.br/dha/revista/16-1/11-adesao.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014.

MALTA, Deborah C. et al. Balanço do primeiro ano da implantação do Plano de Ações

Estratégicas para o Enfrentamento da Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, 2011

a 2022. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 22, n. 1, p. 172-178, jan./mar. 2013. Disponível

em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742013000

100018&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 20 abr. 2014.

MALTA, Deborah C. et al. Prevalência de fatores de risco e proteção para doenças crônicas

não transmissíveis em adultos: estudo transversal, Brasil, 2011. Epidemiol. Serv. Saúde,

Brasília, v. 22, n. 3, p. 423/434, jul. 2013. Disponível em: <http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/

v22n3/v22n3a07.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2014.

MENDES, Eugênio V. As redes de atenção à saúde. Ciênc. saúde coletiva. v. 15, n. 5, p.

2297-2305, 2010. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000 500005>.

Acesso em: 06 nov. 2014.

MENDES, Karina D. S. et al. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação

de evidências na saúde e na enfermagem. UNISC, São Paulo, 2008. Disponível em: <http://

www.ca.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/revisaointegrativa metodo_de_pesquisa_para_

incorporacao_de_evidencias_na_saude_e_na_enfermagem.pdf>. Acesso em: 05 mai. 2014.

MESQUITA, Rafael B. de et al. Rede de apoio social e saúde de idosos pneumopatas

crônicos. Ciênc. saúde coletiva. v. 17, n. 5, p. 1125-1133, 2012. Disponível em: <http://dx.doi.

org/10.1590/S1413-81232012000500006>. Acesso em: 06 out. 2014.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SÁUDE. Cuidados Inovadores para Condições

Crônicas: componentes estruturais de ação. Brasília, DF, 2003. Disponível em: <http://

www.saude.es.gov.br/download/CUIDADOS_INOVADORES_DAS_CONDICOES_

CRONICAS.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2014.

PEDROSO, Maria de L. R.; MOTTA, Maria G. C. da. Cotidianos de famílias de crianças

convivendo com doenças crônicas: microssistemas em intersecção com vulnerabilidades

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

24

Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros

individuais. Rev. Gaúcha Enferm., v. 31, n. 4, p. 633-639, 2010. Disponível em: <http://

dx.doi.org/10.1590/S1983-14472010000400004>. Acesso em: 06 nov. 2014.

PEREIRA, Amanda de S. et al. O genograma e o ecomapa no cuidado de enfermagem em

saúde da família. Rev. Bras. Enferm., v. 62, n. 3, p. 407-416, 2009. Disponível em: <http://

dx.doi.org/10.1590/S0034-71672009000300012>. Acesso em: 06 nov. 2014.

SILVEIRA, Celso L. Cuidadora de familiar com doença crônica incapacitante: percepções,

motivações e repercussões. Revista Enferm. UFSM. v. 2, n. 1, p. 67-78, jan/abr. 2012.

Disponível em: <http://cascavel.cpd.ufsm.br/revistas/ojs-2.2.2/index.php/reufsm/ article/

viewFile/3828/3128>. Acesso em: 06 nov. 2014.

SOUZA, Camila F. de et al. Pré-diabetes: diagnóstico, avaliação de complicações crônicas

e tratamento. Arq Bras Endocrinol Metab., v. 56, n. 5, p. 275-284, 2012. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.1590/S0004-27302012000500001>. Acesso em: 06 nov. 2014.

SOUZA, Sabrina da S. de et al. Viver com doença crônica em uma comunidade pesqueira.

Acta paul. enferm., v. 23, n. 2, p. 194-199, 2010. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/

S0103-21002010000200007>. Acesso em: 06 nov. 2014.

VERAS, Renato P. et al. Desenvolvimento de uma linha de cuidados para o idoso:

hierarquização da atenção baseada na capacidade funcional. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.,

v. 16, n. 2, p. 385-392, 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/ S180998232013000200018>. Acesso em: 06 nov. 2014.

VERAS, Renato P. Estratégias para o enfrentamento das doenças crônicas: um modelo em

que todos ganham. Revista Bras. Geriatr. Gerontol., v. 14, n. 4, p. 779-786, 2011.Disponível

em: <http://revista.unati.uerj.br/pdf/rbgg/v14n4/v14n4a17.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2014.

______. O cuidado das condições crônicas na atenção primaria à saúde: o imperativo

da consolidação da estratégia da saúde da família. Brasília: Organização Pan-Americana

da Saúde, 2012. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov. br/bvs/publicacoes/cuidado_

condicoes_atencao_primaria_saude.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014.

Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 3, p. 9-25, 2015. ISSN 1983-0882

25