EUTANÁSIA

Dr. José Roberto Pereira Santos

Médico com especialização em Medicina Interna, Reumatologia e

Medicina Intensiva

Após o nascimento há apenas uma coisa certa de acontecer com todo o ser

vivente, é a morte. Apesar de sua absoluta determinação a morte sempre foi

encarada como um desafio para o homem, principalmente para os

materialistas que não esposam com nenhuma realidade no pós-túmulo. O

homem que se preocupa tanto em ter, direcionando a sua vida no sentido do

poder, da posse, do prestígio e prazer, passa a desenvolver reações

psicológicas graves, que se estabelecem em razão do temor da morte.

Vitimado por uma doença incurável e progressiva ou por uma condição

mórbida invalidante que lhe tira a possibilidade dos gozos a que estava

habituado em seu estilo de vida, reage com desespero, muitas vezes indo de

encontro à própria morte através do suicídio, encurtando o tempo ao seu

enfrentamento. A sociedade regida pelo mesmo apego ao ter, vê naquele

indivíduo, moribundo ou inválido, um estorvo, que pode muito bem ser

descartado, pois não pode mais “produzir”, perdendo o seu lugar e a

importância que detinha naquele círculo de vida.

Essa relação do homem com a morte, o medo e o confronto com as doenças

incuráveis ou invalidantes sempre despertou na humanidade a busca para uma

solução menos “aflitiva”, ou seja a morte boa.

I. Definição

A palavra eutanásia origina-se do grego euthanasia: eu (bom), thanatos

(morte). O dicionário Aurélio (1) conceitua eutanásia como morte serena, sem

sofrimento, ou a prática pela qual se busca abreviar, sem dor ou sofrimento, a

vida de um doente reconhecidamente incurável.

Já na definição do jurista Hélio Gomes(2), é o direito que se pretende

conferir a uma junta médica de dar a morte suave aos doentes que sofram

dores insuportáveis, estejam atacados de doença incurável e o desejem ou

solicitem.

II. Histórico

O termo eutanásia foi introduzido na literatura moderna pelo político e

filósofo inglês Francis Bacon, que em 1605 escreveu: “O ofício do médico não é

somente restabelecer a saúde, mas também acalmar as dores e os sofrimentos

dos enfermos; e isto não é somente no tocante ao alívio da dor que contribui e

conduz à convalescença, mas também a fim de procurar o enfermo, quando já

não tem esperanças, uma morte doce e aprazível”.

A história nos mostra que a prática da eutanásia vem sendo utilizada há

séculos. Nos tempos de Hipócrates (400 a.C.), os médicos eram procurados

pelos doentes fartos de viver, para terem um alívio pela morte que um tóxico

lhes facultaria. Hipócrates, preocupado com o problema, formularia em seu

famoso julgamento: “... A ninguém darei para agradar, remédio mortal, nem

conselho que o induza à perdição...”

Na Índia antiga, os doentes incuráveis eram atirados ao rio Ganges, depois

de se lhes vedar a boca e as narinas com a lama sagrada. Em Esparta, os

recém-nascidos deformados e até mesmo os anciães, que não mais serviam

aos propósitos guerreiros daquele povo, eram lançados do alto do monte

Taijeto.

O rei Saul, de Israel, gravemente ferido em combate, para furtar-se ao

sofrimento e à possibilidade de cair vivo nas mãos dos filisteus, pediu

insistentemente a um escudeiro que lhe tirasse a vida. Movido por piedade o

guerreiro praticou a eutanásia. Davi, quando informado da morte de Saul,

sentenciou de morte o escudeiro que tirara a vida do ungido de Deus.

O gesto dos césares, voltando o polegar para baixo nos circos romanos,

equivalia à prática da eutanásia. Os infelizes gladiadores, mortalmente feridos

nos combates, viam assim abreviados os sofrimentos pela compaixão real.

Fávero transcreve em seu livro (3) um trecho da aula de Estácio de Lima:

“Perto de Paris, adoece a filha de um médico, vitimada de difteria; na época

doença de terrível prognóstico cuja evolução para o óbito ascendia à cifra

espantosa de 99%. Valeu-se de tudo que possível o pai para salvar a filha.

Vieram os fenômenos asfíxicos. A cianose da face era, então, o sinal precursor

da morte! Consultara, em desespero de causa, os colegas de Paris. Nenhuma

resposta. Doía-lhe, ao infinito, o espetáculo da ansiedade sem cura da

pobrezinha. Pensa, nesse instante, em abreviar o desfecho. Uma injeção de

ópio muito forte que aliviasse tudo, tudo...Pensou, e fez! Não falhou o tóxico.

Veio, cedo, a serenidade definitiva... No momento do enterro recebeu um

telegrama com os seguintes dizeres: Roux acaba de descobrir o soro anti

diftérico, aplicando-o com êxito. Aguarde remessa...”.

Exemplos contrários a essa prática são demonstrados no decorrer da

evolução, como podemos observar nas citações de Fávaro (4): “Desgenetes,

médico de Napoleão, recusou-se a cumprir ordens do seu chefe supremo para

apressar a morte de soldados pestosos agonizantes. Respondeu, o médico, que

o seu dever não era de apressar a morte e sim o de conservar a vida”.

“Jesus, chegado ao calvário, onde ia ser submetido aos mais cruciantes

suplícios, deram-lhe de beber, antes de pregá-lo à cruz, vinagre e fel, para que

sofresse menos tempo. Mas ele, provando a mistura, não a quis tomar.

Segundo estudiosos do assunto, essa bebida era chamada vinho da morte,

preparada com a destilação de raízes da mandrágora. Tinha poder anestésico

tão grande que um doente, depois de tomá-lo, podia submeter-se a

intervenções cirúrgicas sem sofrer a mínima dor. Pois esse vinho especial era

dado aos condenados à morte para que penassem menos tempo na execução”.

III. Justificativa

De acordo com Hélio Gomes (5) os argumentos em geral invocados para

justificar a eutanásia podem ser assim resumidos: dores insuportáveis,

doenças incuráveis, vontade do enfermo que pede a morte e o ônus econômico

resultante das moléstias incuráveis.

Segundo Genival França (6) uma das mais sofridas experiências da vida

humana é a dor. No entanto, por mais que ela comova não pode constituir um

meio efetivo de medir-se a gravidade de um mal, nem tampouco autoriza a

decidir sobre questões de vida ou de morte: não pode servir como recurso

definitivo para aferir tão delicada situação. Sobretudo, quando a medicina já se

depara com meios potentes de vencer e dobrar o sofrimento doloroso. Muitas

vezes a sensibilidade desaparece nos agonizantes no momento em que parece

sofrerem mais. os sinais exteriores de suas dores não são , na maioria das

vezes , mais do que reflexos mecânicos que se manifestam fora do campo da

consciência.

A incurabilidade é um prognóstico, uma presunção, uma conjectura. Se o

diagnóstico é falível, com muito mais razão o é também o prognóstico. Por

isso, a incurabilidade se conceitua de forma duvidosa, pois há enfermidades

que numa época foram incuráveis e não são mais no momento; outras que

ainda permanecem sem tratamento, mas nem assim pode se dizer até quando.

Somem-se a isso as disponibilidades terapêuticas e diagnósticas de cada lugar

e a capacidade técnica e intelectual de cada médico. Não se deve esquecer que

a medicina é uma ciência biológica e não exata.

O pedido do enfermo para que lhe demos a morte, para que o aliviemos,

para que o poupemos dos seus males, nenhum valor possui. É uma solicitação

nula, pois parte de um cérebro desorganizado pelo sofrimento. O desejo de

morrer dos moribundos e incuráveis é mais formalístico do que real. Basta uma

noite mais tranqüila, um alívio transitório, uma conversa amiga, para que a

vontade de morrer desapareça.

Quanto ao ônus econômico que os doentes incuráveis representam, é dever

das famílias e do Estado suportá-lo. Triste da sociedade que, num momento

destes, volta as costas para quem precisa de amparo, afeto e de assistência.

IV. Classificação

Ferrando Mantovani (7), professor da Universidade de Florença, Itália,

classifica a eutanásia da seguinte maneira:

A) Eutanásia coletiva: Dotada de uma finalidade pública, coletiva , não

consensual. Abrange:

1) Eutanásia eugênica: propõe a eliminação da vida de indivíduos

deformados, física ou psicologicamente, objetivando a melhoria da raça;

2) Eutanásia econômica: pretende a eliminação, sem dor, dos doentes

terminais, dos inválidos e dos velhos, a fim de livrar a sociedade do peso dos

economicamente indigentes;

3) Eutanásia criminal: busca a eliminação indolor dos indivíduos socialmente

perigosos;

4) Eutanásia experimental: admite o sacrifício de vidas humanas em nome

do progresso médico ou científico;

5) Eutanásia profilática: aceita a supressão, indolor, da vida de pessoa

afetadas por doenças epidêmicas;

6) Eutanásia solidária: permite o sacrifício de indivíduos em favor da vida ou

da saúde de outros (ex: retirada de órgãos para realização de transplantes).

B) Eutanásia individualista (ou piedosa): Expressa um sentimento de

piedade em face das condições desfavoráveis em que se encontra a vítima.

Pode ser consensual ou não consensual:

1) Eutanásia passiva (negativa): consiste na mera omissão ou interrupção

do tratamento que sustenta a vida (ex: suspensão de medicamentos, da

nutrição ou de aparelhos).

2) Eutanásia ativa (ou positiva): dá-se mediante um comportamento ativo,

promovendo a morte rapidamente, por motivo de compaixão ante um

sofrimento insuportável (ex: injeção de substância tóxica na veia).

Considerando o conceito estrito de eutanásia, como morte piedosa, a

classificação atualmente mais aceita divide a eutanásia em ativa e passiva.

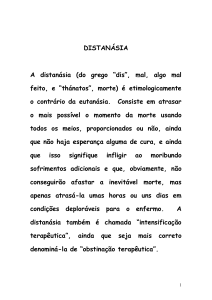

Atualmente já se fala na distanásia, que seria o contrário da eutanásia, isto

é, representa a utilização do máximo de recursos terapêuticos com o fim de

prolongar, o mais possível, o momento da morte de um paciente em fase

terminal, acrescentando somente mais sofrimemto e vida quantitativa, mais

que qualidade de vida. O dicionário Aurélio conceitua a distanásia como morte

lenta, ansiosa e com muito sofrimento (8).

V. Conceito de morte

O médico enfrenta um dilema ao cuidar de um paciente em coma, sem

perspectivas de melhora, tendo que usar de medidas extraordinárias (meios

pouco usuais, de custo elevado e de benefício dúbio) para manter vivo aquele

moribundo, o que pode levar a mais sofrimento para o doente e sua família.

Para evitar o uso de medidas extraordinárias de forma desnecessária e

indiscriminada há de se caracterizar um conceito criterioso da morte.

O Dr. Carlos Trejo Maturana (9) define a morte como um processo e não

uma brusca cessação da vida. Eis como ele a descreve: “O conceito de morte

como a supressão de toda manifestação da vida em seu conjunto é estática, é

a descrição tardia, pouco operativa e não expressa a forma evolutiva, dinâmica

da etapa final da vida. Nem todas as células e órgãos do corpo humano

morrem simultaneamente. Este processo tem uma relação direta com a

reserva metabólica de cada tecido e, também, com a sua condição prévia, ao

término do aporte energético. Assim, pois, será o cérebro o primeiro a

sucumbir à ausência de irrigação, porquanto praticamente não tem reserva

metabólica e sua morte irreversível ocorre com segurança antes de 8 a 10

minutos; o fígado aos 20 ou 30 minutos; os pulmões de meia a 1 hora; o

coração aproximadamente em 1 hora e meia; rins, 2 horas e meia, etc. A

morte dos órgãos é um processo gradual e, logicamente, haveria que se definir

a morte, então, teoricamente quando se tem sobrepujado um limite que faz

irreversível seu retorno à vida, mediante qualquer procedimento conhecido. A

característica que define o processo da morte é a sua irreversibilidade”.

A ciência médica, hoje, define o encéfalo como o órgão chave para o

estabelecimento da morte. A morte do encéfalo ou a perda irreversível da sua

função causará, de forma inevitável, em nosso estágio atual de conhecimento,

a falência dos órgãos restantes do corpo num prazo médio de 48 a 72 horas,

mesmo com a utilização de todo arsenal terapêutico moderno. Nesta situação,

a respiração só pode ser mantida através de um aparelho, o coração funciona

desde que a respiração lhe forneça o oxigênio vital e os outros órgãos

manterão as funções vitais desde que o coração faça circular o sangue para

levar o aporte energético necessário. Portanto, o indivíduo em morte encefálica

só mantém os sinais vitais nos demais órgãos, quando ligado a um respirador

mecânico e em uso de drogas para manter uma circulação eficiente. Concluise, então, que ao se fazer o diagnóstico da morte encefálica fica selada a

irreversibilidade do processo.

O Conselho Federal de Medicina publicou no dia 21 de agosto de 1997 a

Resolução n°480/97 que define os critérios para a caracterização da morte

encefálica, no Brasil. Tal resolução exclui prematuros e crianças com menos de

7 dias de idade; exige que a constatação da morte encefálica seja feita por

dois médicos diferentes, em intervalo de no mínimo seis horas entre os

exames; torna obrigatório a realização de exame complementar que

comprove: a ausência de atividade elétrica cerebral ou, a ausência de

atividade metabólica cerebral ou, ausência de perfusão cerebral.

VI. A eutanásia e o direito

A grande maioria dos médicos, juristas e estudiosos que lida com o tema

condenam a eutanásia ativa, pois não admitem que se outorgue a alguém o

direito de antecipar a morte e muito menos ofereça à profissão médica tão

triste espetáculo, pois a função da medicina é de salvar vidas. Não há como

conciliar uma medicina que cura com uma medicina que mata.

A eutanásia passiva já conta com a simpatia de parte da sociedade que

admite ser intolerável prolongar a vida de um paciente em “coma vegetativo”

sem qualquer perspectiva de melhora, principalmente ao serem considerados s

aspectos emocionais e econômicos envolvidos. Portanto, hoje, em vários

países aceita-se o desligamento de aparelhos, a supressão de medicamentos

ou do aporte nutricional que mantém os sinais vitais dos pacientes nessa

condição, principalmente quando os familiares e a sociedade são favoráveis.

No Brasil, mesmo que o doente esteja irremediavelmente condenado à

morte próxima e em um prolongado sofrimento, a eutanásia é sempre, em

qualquer hipótese um homicídio. Diz o Código Penal em seu artigo 121: Matar

alguém. Pena: reclusão de seis a vinte anos. Parágrafo 1 - Se o agente comete

o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, o juiz pode

reduzir a pena de um sexto a um terço.

Apesar dos rigores da lei, a eutanásia é vista na prática como um homicídio

piedoso ou morte por compaixão e,raramente,alguém é condenado por

praticá-la.

A. Teixeira (10) cita que embora universalmente considerada homicídio, a

eutanásia conta com a benevolência da justiça quando aplicada em pacientes

terminais atormentados por dores e aflições. Alguns códigos modernos, como

na Itália, adotaram a técnica da atenuação específica (privilégio penal), mas

sem legalizar ou justificar a eutanásia. Poucas foram as legislações que

aceitaram a eutanásia, como a do Peru, em 1924, só impondo pena quando o

motivo fosse egoísta; a do Uruguai, em 1933, exonerando de culpa quem

praticasse o ato piedoso mediante súplicas reiteradas do enfermo; a da

Colômbia, em 1936, admitindo o perdão judicial para a eutanásia.

Em alguns países, como a Holanda, a eutanásia já é considerada simples ato

médico, desde que sua adoção foi aprovada pelo parlamento em 09/02/1993.

Há 28 procedimentos obrigatórios que o médico deve cumprir antes de permitir

a eutanásia (11). Naquele país, a eutanásia já vinha sendo praticada há mais

de vinte anos, sempre com a complacência da justiça. O médico anestesista

holandês, Pieter Admiraal, relata sua experiência com a eutanásia no Hospital

Geral de Delft (pequena cidade ao sul de Amsterdã). Segundo o profissional

90% da população holandesa apóia a eutanásia e cerca de 8.000 desses

procedimentos são realizados por ano no país. Lá, a eutanásia é decidida pelo

próprio paciente, não havendo participação de médicos e nem de familiares na

decisão. A decisão quando tomada e registrada em documento assinado é

irrevogável e não pode ser contestada pela família. Em Delft, dois médicos, um

enfermeiro e um psicólogo discutem o caso e somente se todos estiverem de

acordo a eutanásia é feita. A prática da morte voluntária só é realizada quando

todos os recursos de tratamento foram esgotados e o paciente está sofrendo

muito. Durante o procedimento o paciente tem de estar acordado e consciente,

fica a sós com sua família alguns minutos e depois recebe a visita da equipe

médica. Uma superdose de tranqüilizante lhe é aplicada na veia. O paciente

adormece. A morte não é imediata, pode levar minutos ou até horas (revista

Veja, 09/02/1993). Há relatos de que, na Holanda, em mais da metade dos

casos, os médicos praticam a eutanásia sem o conhecimento ou consentimento

do paciente (revista Veja, 11/05/1994).

Nos Estados Unidos da América cresce a cada ano a simpatia pela adoção da

eutanásia passiva. Desde 1969 vem-se utilizando um documento onde se

expressam os desejos de qualquer pessoa que, ao chegar à proximidade da

morte, seja evitada a manutenção da sua vida com medidas heróicas. Esse

documento deu origem ao biocard, ou cartão de autodeterminação, que

expressa várias vontades do seu portador no momento em que cair em estado

de inconsciência. Atualmente, a maioria dos Estados norte americanos dão

consistência legal ao cartão de autodeterminação. Em 1990, o legislativo de

Nova Iorque aprovou uma lei segundo a qual os habitantes daquela metrópole

podem indicar um amigo ou parente para decidir (se o próprio paciente não

estiver em condições de fazê-lo) no caso de estados terminais ou de vida

meramente vegetativa, se o tratamento deve continuar ou se a morte deve ser

facilitada. Aliás, também em 1990, em junho, a Corte Suprema, por 5 a 4 dos

votos, deliberou sobre o problema da sustação do tratamento, admitindo-a

com base na 14ª Emenda, desde que o próprio interessado nesse sentido, livre

e conscientemente, tivesse manifestado sua vontade inequívoca.

Toda essa discussão e mudanças de atitudes, naquele país,teve início após o

caso Karen Ann Quilan. No dia 15/04/75 a jovem de 21 anos sofre uma

intoxicação de soníferos e álcool e é internada em coma. Vivia ligada a um

ventilador mecânico. Seus pais entraram na justiça para ordenar o

desligamento do aparelho. O Supremo Tribunal do Estado de Nova Jersei

decide que Karen pode morrer e em 22/05/76 o aparelho de ventilação

artificial foi retirado. Karen não morreu, viveu mais 10 anos.

Um caso mais recente e que mexeu com a sociedade americana foi o da

jovem Nancy Beth Cruzan, do Missouri. A paciente mantinha-se em coma

desde 1983, após sofrer acidente automobilístico. Ela era incapaz de deglutir e

sua alimentação era fornecida através de um tubo apropriado. A Corte de

Missouri indeferiu o pedido dos seus pais para retirar o tubo que a sustentava,

mas em 15/12/90 a Corte Suprema deferiu o pedido. A sentença deferida foi

baseada no testemunho de várias amigos da comatosa, que depuseram no

sentido de que ela, por suas características pessoais não desejaria “viver como

um vegetal”. Três horas e meia após a nova sentença, o médico de Nancy

removeu o tubo alimentador, dando origem a um processo de morte por

desnutrição, concluído nos primeiros dias de 1991. Por todo esse tempo, Nancy

recebeu medicação e sedativos, de sorte a “morrer em paz” (12).

Nove entre cada dez britânicos idosos apoiam a legalização da eutanásia, de

acordo com uma pesquisa publicada pela revista Yours (28/11/94), na qual

foram ouvidos 2.500 idosos. 90% dos entrevistados afirmaram que caso

estivessem doentes e sem capacidade de comunicação, gostariam que um

parente próximo fosse autorizado a solicitar a eutanásia a um médico.

Em 1993, a família de Tony Bland, vítima de um acidente em um estádio de

futebol, na Inglaterra, que deixou um saldo de 95 mortos, em 1989, autorizou

os médicos a desligarem os aparelhos que o mantinham vivo. O paciente

estava em coma profundo devido a lesões cerebrais graves, depois de ser

pisoteado pela multidão. A autorização para que Bland pudesse morrer teve de

passar pela Câmara dos Lordes, depois de sua família travar uma batalha

jurídica. O caso foi a primeira eutanásia realizada legalmente no país.

Outra vítima do mesmo acidente, Andrew Devine, também em situação

clínica semelhante, ou seja, em coma vegetativo, após ficar alguns meses no

hospital, passou a ser tratado em casa. No dia 26/03/1997, foi divulgada na

imprensa inglesa que Devine recobrou a consciência, sabe o que se passa ao

seu redor e se comunica apertando um botão uma vez para “sim” e duas para

“não”. Segundo o advogado da família, Robin Makin, a recuperação de Andrew

foi o resultado do amor e cuidado dos pais junto com uma terapia adequada. O

caso de Devine pode reabrir no país a discussão sobre a eutanásia (Folha de

São Paulo, 27/03/1997).

VII. O médico e o paciente terminal

A formação do médico moderno é voltada quase que totalmente para

diagnosticar e curar as doenças, com pouco ou nenhum preparo no campo

psicológico para lidar com o emocional. Portanto, quando está diante de um

paciente sem perspectivas de tratamento, desenganado da vida, a sensação de

impotência toma conta do profissional, que não sabendo mais o que fazer, pois

não foi preparado para isso, tende na maioria das vezes a abandonar

progressivamente o doente, dispensando-lhe visitas rápidas e com menos

interesse. Comumente a equipe médica, a partir da verificação da

irreversibilidade da doença e da proximidade da morte, arrefece o interesse

pelo paciente, deixando-o basicamente aos cuidados da enfermagem. Em

alguns hospitais, de países mais desenvolvidos, já existe a figura do

tanatologista, que é o médico especialista em lidar com o paciente terminal.

Durante muito tempo coube ao moribundo presidir sua própria morte e,

assim como se nascia em público, morria-se cercado de várias pessoas.

Espalhada a notícia de que o indivíduo estava às portas da morte, fechavam-se

janelas e cortinas, e logo o quarto, à luz de velas, ficava cheio de familiares,

parentes e amigos. Com o passar do tempo, em defesa do ar puro, acabou-se

com a multidão à beira do leito, abriram-se as janelas e as velas se apagaram.

O término da 2ª Guerra Mundial marca a medicalização plena da morte.

Verificada a gravidade da doença, o médico interna o paciente em um hospital.

Hoje, normalmente, este paciente está internado numa UTI (Unidade de

Terapia Intensiva), cercado de catéteres, tubos, frascos e aparelhos; ouvindo

ruídos os mais diversos, não distinguindo o dia da noite, em atmosfera

geralmente desprovida de calor humano, sem a presença dos seus entes

queridos na maioria do tempo em que lá permanece. Neste momento, melhor

do que grande quantidade de sedativos e ansiolíticos é o médico experiente e

humano em suas relações. O mesmo se aplica às pessoas da família.

Muitas visitas médicas são silenciosas, não só porque o paciente está

sonolento, como também basta sua presença para confortar o moribundo.

Quando o paciente pede ao médico para interromper todo o tratamento ou

pede que lhe administre algo para encurtar a vida, recomenda-se discutir o

problema, a fim de que ambos encontrem,juntos, uma solução. A partir deste

contato, os pacientes não solicitam mais uma medida letal.

Até que ponto um paciente em coma está alheio ao que ocorre no ambiente?

É comum no meio hospitalar, principalmente nas U.T.I., o desenrolar das mais

variadas conversas, algumas em completo desrespeito ao ambiente e ao

paciente que ali se encontra, em sofrimento. Não seria interessante permitir o

contato mais constante do moribundo com os familiares mais íntimos, e

mesmo o médico dirigir palavras de carinho, atenção e estímulo ao paciente? O

paciente, mesmo em estado vegetativo, não é um ser inerte, destituído de

percepção, embora muitas vezes seja incapaz de comunicar-se verbalmente,

por apresentar alterações da consciência, estar intubado ou traqueostomizado.

O Dr. Raymond Moody Jr., psiquiatra norte-americano, nas pesquisas que

realizou com pessoas que tiveram a chamada “morte clínica”, isto é, uma

parada cardíaca durante algum tempo e que se recuperaram após cuidados

intensivos e, também, com pessoas que sofreram acidentes gravíssimos, com

perda, mais ou menos longa da consciência (coma), revela que:

posteriormente, ao retornarem ao estado consciente, muitos pacientes

relataram pormenores de tudo que passaram naqueles instantes em que se

encontravam em coma. Apesar de serem de diferentes regiões, terem

diferentes crenças religiosas e modos de educação, um grande número delas

relatou uma série de experiências que coincidem em vários fatos. Inicialmente,

as pessoas experimentaram uma sensação de ruídos, que para uns era música,

para outros zumbidos. Em seguida saíam do próprio corpo e eram capazes de

ver o trabalho dos médicos, tentando recuperá-los. Nesta situação, eram

capazes de atravessar paredes e descrever cenas ocorridas naquele momento,

em lugares distintos, com uma precisão somente possível para quem estivesse

realmente naqueles locais. Entravam então em um túnel que percorriam até

atravessá-lo totalmente, chegando a um lugar onde se deparavam com um

“ser de luz”, que os recebia e, através de uma comunicação não verbal, era

feita uma revisão de suas vidas. Não era um julgamento severo, mas uma

revisão feita com amor, onde os pontos negativos vividos por eles lhes eram

mostrados e como deveriam ser evitados. Dois pontos eram salientados: a

falta de caridade para com as outras pessoas e a recusa em aproveitar

oportunidades de crescimento. A caminhada continuava até a pessoa chegar a

uma espécie de barreira, a qual ela sentia que devia e queria atravessar. Mas

quando se dispunha a fazê-lo, era puxada para trás e acordava em seu próprio

corpo, quando os médicos completavam as manobras de ressuscitação (13).

A Dra. Elizabeth Kübler-Ross, tanatologista norte-americana, em entrevistas

com inúmeros moribundos (14), dividiu, em cinco, as fases ou etapas por que

passam esses pacientes em relação ao seu estado: negação - nessa fase, que

ocorre em seguida à notícia de sua doença, o paciente nega esta realidade

(Não é possível. Deve haver um engano); raiva - o paciente já admite estar

com uma doença terminal, porém questiona (Por que eu?); pacto - uma vez

admitida sua situação terminal, vem a fase da negociação, quando ele tenta

superar seu mal através de promessas e barganhas (inclusive com Deus);

depressão- Já tem como definitivo o seu processo patológico, mas não está

preparado para aceitar a morte; e aceitação - está, então, preparado para o

momento final. Alguns podem encontrar-se em uma destas fases e dela não

sair, outros atravessam todas as fases. Isto mostra como é importante o

diálogo com o paciente terminal para ajudá-lo a superar os momentos

negativos.

Léo Passini, Coordenador Nacional da Pastoral da Saúde - CNBB, revela que

(15): diante de um paciente terminal, a medicina falha pois a sua

responsabilidade de cuidar termina quando não há mais possibilidade de cura e

os tratamentos estão esgotados. Segundo ele um novo modelo começa a

ganhar força. É o paradigma do cuidado. Sob este paradigma os cuidados de

saúde aceitam o declínio, o envelhecimento e a morte como parte da condição

humana, uma vez que todos “sofremos” de uma condição que não tem cura,

isto é, somos mortais. Ganha espaço, então, a medicina paliativa que permite

aos doentes terminais morrer com dignidade; enfatiza o controle da dor e dos

sintomas, objetivando melhorar a qualidade de vida, ao invés de tentar curar

uma doença incurável ou estender quantidade questionável de “vida”. Por esta

abordagem, cuidar dignamente do doente terminal significa respeitar a sua

integridade como pessoa, garantindo que suas necessidades básicas sejam

honradas, entre outras: 1) que seja mantido livre de dor tanto quanto possível

e que o seu sofrimento seja cuidado; 2) que receba continuidade de cuidados e

que não seja abandonado: 3) que tenha controle, tanto quanto possível, no

que se refere à informações e decisões a respeito de seu tratamento; 4) que

seja ouvido e acolhido em seus medos, pensamentos, sentimentos, valores de

fé e esperanças; 5) que tenha a possibilidade de escolher se despedir da vida

onde achar melhor.

VIII. O Espiritismo e a eutanásia

A doutrina espírita nos esclarece que o ser humano é constituído de espírito:

sede da inteligência, centelha divina, consciência plena; perispírito: envoltório

fluídico do espírito, intermediário entre o espírito e o corpo físico; e o corpo

físico.

A dor e o sofrimento são necessários à evolução do espírito em busca da

perfeição; todos têm que passar inúmeras vezes por esses momentos, através

das várias encarnações, num processo de depuração energética do espírito.

Todo esse processo é movido pelo livre arbítrio em que cada indivíduo tem a

responsabilidade pelos seus atos e pensamentos. A cada ação perpetrada

contra o outro é revertida uma reação de igual intensidade (lei da ação e

reação), que aparece na forma de dor, doenças, sofrimentos que alavancam o

espírito numa evolução permanente até um dia em que não mais causará mal

ao seu próximo.

As doenças têm origem nesse mecanismo de resgate. O indivíduo, em

determinada época de sua vida, vê aflorar no seu corpo físico as alterações

patológicas, conseqüência de energias condensadas que se acumulam no

perispírito, por ações negativas, pretéritas ou atuais e, que precisam ser

depuradas. O corpo físico tem o papel de depurador dessas energias do corpo

espiritual e a forma de expurgá-las é através das doenças físicas.

A finalidade do sofrimento não é punitiva, mas sim educativa. O indivíduo

que prejudicou o semelhante de maneira grave, precisa sentir na “própria

pele” a dor que o outro experimentou, a fim de reeducar-se e, quando

novamente posto numa situação em que tenha oportunidade de reincidir, ele

seja capaz e resistir aos seus impulsos. É a lei, a ordem natural das coisas.

Faz-se importante esclarecer que o sofrimento, por si só, não significa

necessariamente um fator de evolução, para tanto é indispensável o seu

enfrentamento com dignidade e resignação. Resignação não significa aceitação

passiva do problema, entrega, esmorecimento, mas sim suportar a aflição com

bom ânimo, sem blasfêmias ou revoltas.

Allan Kardec, no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo (16), ao fazer uma

análise sobre a resignação destaca que: “O homem pode abrandar ou

aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida

terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do

sofrimento; ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual,

abarca de um golpe de vista a vida corporal; ele a vê como um ponto no

infinito, compreende-lhe a brevidade, e se diz que esse momento penoso

passará bem depressa; a certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e

o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o

fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal,

esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso...”.

No mesmo capítulo do referido livro (17), os Espíritos nos ensinam que: “O

mérito consiste em suportar sem lamentação as conseqüências dos males que

não se pode evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for

bem sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais que virtude”.

Quantas pessoas conhecemos que após experimentarem sofrimentos

intensos, até constantes, mudam radicalmente o seu comportamento diante da

vida, deixam de ser egoístas, passam a valorizar mais o espiritual e menos o

material; dão mais valor à sua vida apesar de todos os problemas e esquecem

as futilidades que antes tanto valorizavam? Esses indivíduos aprenderam e

cresceram com o sofrimento, enfim, evoluíram.

Na morte ou desencarnação, o espírito e perispírito separam-se do corpo

físico e regressam para o mundo espiritual. Para a grande maioria dos

espíritos, o momento dessa separação é vivido com muita alegria, como se

fossem liberados de um pesado fardo. Apesar da sensação prazerosa de passar

para outra dimensão, não se deve buscar a morte, pois temos compromissos

assumidos com a vida terrena e devemos valorizá-la. Antes de cada

encarnação o próprio Espírito, no mundo espiritual, traça as metas de sua nova

existência, as provações por quais passará para poder evolver. Até o momento

da morte já pode vir determinado. Pelo livre arbítrio o espírito encarnado pode

modificar o roteiro que traçou e mesmo o instante da morte pode ser alterado,

como ocorre com os suicidas, os viciados, os indivíduos de vida desregrada ou

aqueles que em determinados esportes ou profissões “desafiam a morte”.

Na questão 258 do Livro dos Espíritos (18), Allan Kardec questiona se antes

de começar uma nova existência corporal, o Espírito, ainda no mundo

espiritual, tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso de sua

vida terrena. Os Espíritos respondem: “Ele próprio escolhe o gênero de provas

por que há de passar e nisso consiste o seu livre arbítrio”.

No Evangelho Segundo o Espiritismo (19), Allan Kardec faz a seguinte

questão: Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos; sabe-se

que seu estado é desesperador; é permitido poupar-lhe alguns instantes de

angústia, apressando o seu fim? “Quem pois, vos daria o direito de prejulgar

os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem à borda do fosso para

daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros

pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode

dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou

em suas previsões? Eu sei muito bem que há casos aos quais se pode

considerar, com razão, como desesperadores; mas se não há nenhuma

esperança fundada de um retorno à vida e à saúde, não existem inumeráveis

exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e

recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem! Essa hora de graça

que lhe é concedida, pode ser para ele da maior importância, porque ignorais

as reflexões que poderia fazer seu Espírito nas convulsões da agonia, e

quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O

materialista, que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode

compreender essas coisas; mas o espírita, que sabe o que se passa além do

túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos

sofrimentos quanto esteja em vós; mas guardai-vos de abreviar a vida, não

fosse senão de um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas

no futuro” (São Luís, Paris, 1860).

Como demonstrado nas pesquisas do Dr. Raymond Moody Jr (20), os

pacientes que passaram por situações de “quase morte”, após acordarem,

relataram tudo o que lhes ocorreu durante os instantes em que estavam em

coma, viam e ouviam o que se passava e o que era falado pela equipe médica

que os atendia. Os Espíritos Superiores e os estudiosos espíritas nos explicam

que, em algumas situações, como: durante o sono, hipnose, choques elétricos

e emocionais, jejum, doenças consumptivas, relaxamento muscular profundo,

coma, etc., o espírito, acompanhado do seu invólucro fluídico (perispírito),

afasta-se do corpo físico e fica ligado a este por um ligamento energético

(cordão fluídico). Durante esse desdobramento o espírito, que detém a

consciência, vê tudo o que se passa no ambiente, bem como pode visitar locais

distantes. Esse conhecimento mostra como é importante a conduta da equipe

médica diante de um enfermo grave, principalmente no que concerne ao que é

falado à beira do leito e às decisões tomadas relativas à descontinuidade da

vida daquele Ser.

No Jornal O REFORMADOR (21) há o relato da seguinte passagem do livro

Chico de Francisco: “Chico visitou durante muitos anos um jovem que tinha o

corpo todo deformado e que morava num barraco à beira de uma mata. O

estado de alienado mental era completo. A mãe deste jovem era também

muito doente e o Chico a ajudava a banhá-lo, alimentá-lo e a fazer a limpeza

do pequeno cômodo onde moravam.

O quadro era tão estarrecedor que, numa de suas visitas em que um grupo

de pessoas o acompanhava, um médico perguntou ao Chico:

- Nem mesmo neste caso a eutanásia seria perdoável?

- Não creio, doutor, respondeu-lhe o Chico. Este nosso irmão, em sua última

encarnação tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou e com torturas desumana

tirou a vida de muitas pessoas. Algumas o perdoaram, outras não e o

perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram o seu desencarne e, assim

que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras

durante muitos anos. Este corpo disforme e mutilado representa uma benção

para ele. Foi o único jeito que a Providência Divina encontrou para escondê-lo

de seus inimigos. Quanto mais tempo agüentar, melhor será. Com o passar

dos anos, muitos de seus inimigos o terão perdoado. Outros terão

reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos de seus inimigos

para que continuassem a torturá-lo.

- E como resgatará ele seus crimes? - Inquiriu o médico.

- O irmão X costuma dizer que Deus usa o tempo e não a violência”.

Em uma palestra que proferi na sede da Federação Espírita do Estado do

Espírito Santo, no dia 15 de junho de 1993, o médico e médium Ronaldo

Sfalsini psicografou a seguinte mensagem, enviada pelo Espírito Irmão Paulo:

“Corpo, templo sagrado de vida;

Meus irmãos, muita paz.

Vive o homem, ao horror da morte que o espreita, fria e cismarenta, às

sombras, como um parecer de queda indubitável nas profundezas de um

abismo. Ignora a morte como a própria vida.

Desconhece a finalidade suprema do ser, a sublimidade de uma existência, e

o seu objetivo divino; em sua filosofia imediatista procura refugiar-se,

agarrando-se ao materialismo insano, com evidente bloqueio de suas

faculdades superiores.

A ciência evoca suas conquistas técnicas, em definições subjetivas, em que

os limites do ponderável e do imponderável resvalam-se nos conceitos e

preconceitos dos homens que a conduzem. A verdade, porém, conclama

revisões detalhadas das conclusões inadvertidas, na certeza da efemeridade

dos momentos e das opiniões, dos conceitos e das condutas.

Marca-se nova era no processo do ser humano, do ser total, globalizado na

forma de existir, não dissociado do meio em que vive, nem tão pouco de seus

sentimentos mais íntimos.

Entende-se melhor o processo do ser que está doente, e não da doença que

acomete o ser, sendo, portanto legítimo o legado espiritual do homem, pois

não se pode mais compreende-lo sem o binômio espírito-matéria.

É o ser que vive, habitando em espírito um corpo que lhe serve de veículo,

instrumento capaz de lhe possibilitar desenvolver habilidades que o fará

progredir, edificar, sonhar e amar.

Evoluir é imperativo Divino, onde todos, sem exceção, terão que trilhar, em

busca de si próprio e de Deus.

A ninguém é dado ferir esse princípio da divindade, de separar aquilo que

somente Deus pode unir: Espírito e corpo.

Nasce um ser, inicia-se uma nova caminhada. É o exercício supremo da

própria vida à cata de experiências que enriquecerá essa alma, até que a torne

pura, e em sua sapiência livre e liberta dos laços da carne.

Vive o homem, e em muitas oportunidades bate-lhe à porta o sofrimento a

requisitar-lhe o exercício da paciência e da resignação, momentos ímpares

para a reflexão mais profunda e apurada. Exalta-se aí, em graus até então não

conhecidos, a sensibilidade, o afeto, o entendimento e a compreensão.

O homem não morre, transmuta.

Que os homens possam entender a grandeza do momento, facultando ao

que necessita meios de entendimento e, com delicadeza, ajudá-lo, amenizando

o quanto possível suas aflições. Que não sejam juízes severos em seu

veredicto, que a bem da verdade e do bem comum, selam a sentença da

insanidade.

A vida é propriedade de Deus, não sendo, portanto, delegado a ninguém,

poderes de decisão sobre ela.

Rechaça a razão o julgamento equivocado sobre a abreviação, a título de

encurtar o sofrimento. Fere por si todo o código de moral, de caridade, de

amor e de justiça. Ecoa na alma a sandice de um momento impensado com tal

veemência, que por muito tempo ficará marcado na estrutura mais delicada do

ser.

A vida, bem mais precioso, processo de depuração e crescimento, alavanca

do progresso pessoal e coletivo que deve ser valorizado e respeitado. Nada

tem valor igual ou maior; que possamos compreender isso e muito mais.

Fiquem em paz!”.

IX. Conclusão

Nascemos com uma constituição energética individual, estruturada em

programação prévia no mundo espiritual, necessária ao nosso desempenho em

cada encarnação, que nos propicia um determinado tempo de vida no corpo

físico. Haverá um momento em que se dará a morte das células do corpo físico

e o fluído vital, responsável por animar a matéria, não encontrando mais

campo de atuação, dispersar-se-á no fluido cósmico universal. Não que se

tenha uma data fixada para este momento, pois isto dependerá das condições

de vida e realizações do Ser naquela encarnação e do seu projeto no mundo

espiritual.

Aqueles que defendem a eutanásia, no intuito de oferecer um descanso para

a carne sofrida, só enxergam pelo olho material e não conseguem descortinar

o desequilíbrio provocado no espírito por tal ato. As comunicações de irmãos

desencarnados mostram as agressões no corpo espiritual dos seres que

experimentaram a interrupção abrupta, não programada, de sua vida orgânica.

Certamente tais transtornos são diretamente proporcionais ao envolvimento de

cada um no processo. Não só sofre o Espírito desencarnante, após ser atendido

no pedido para pôr fim à sua vida, mas terá, também, o seu comprometimento

aquele que contribuiu para ceifar a vida daquele Ser, pois tal ato ficará

impregnado na sua memória espiritual e dele mesmo será “cobrado” no futuro.

É a lei da ação e reação.

Apesar de envidarmos todos os esforços possíveis, dentro das técnicas

alcançadas pela ciência, para mantermos a vida até o último instante, não

podemos esquecer aqueles pacientes terminais, para os quais a medicina nada

mais tem a oferecer em termos de perspectivas de prognóstico, que desejam,

em consonância com seus familiares, terminar os seus dias no convívio do lar.

Em tais situações os médicos devem oferecer os cuidados necessários para que

estes pacientes atravessem seus dias finais de uma forma mais digna.

Bibliografia

1. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio. RJ: Editora

Nova Fronteira, 1975.

2. GOMES, Hélio Gomes. Medicina Legal. 26. ed. Livraria Freitas Bastos. Cap.

66, pp.667-669.

3. FÁVERO, Flamínio. Medicina Legal. 12. ed. Editora Villa Rica, 1991. Cap. 56,

pp.991-1002.

4. Vide nota anterior.

5. Vide nota 2.

6. FRANÇA, Genival Veloso. Direito Médico. 5(edição. Fundo Editorial BYC,

1992. Cap. XIX.

7. MANTOVANI, Ferrando. Fascículos de Ciências Penais-Eutanásia: Aspectos

Jurídicos da Eutanásia. RS: Sérgio Antonio Fabris Editor, ano 4, vol. 4, 0ut-dez

1991.

8. Vide nota 1.

9. MATURANA, Carlos Trejo. Primeras Jornadas de Ética Médica - Colégio

Médico de Chile: Eutanasia, distanasia, atencion del moribundo. Nov. 1984.

10. TEIXEIRA, Aloysio Maria. Fórum Nacional Sobre Ética Médica: EutanásiaAspectos legais e jurídicos. Academia Nacional de Medicina. 18 e 19 de junho

de 1985.

11. MOOK, Marcelo. Jornal do Conselho Federal de Medicina - Brasil

desconhece os limites da morte. Abril, 1993. p. 11.

12. FERRAZ, Sérgio. Fascículos de Ciências Penais - Eutanásia: breves

considerações. RS: Sérgio Antonio Fabris Editor, ano 4, vol. 4, out-dez 1991.

13. MOODY JR., Raymond A. Vida depois da Vida. 3. ed. RJ: Editorial Nórdica,

1980.

14. ROSS, Elizabeth Kubler. Sobre a Morte e o Morrer. 3. ed. Livraria Martins

Fontes Editora, 1989.

15. PESSINI, Léo. Jornal do Conselho Federal de Medicina - Dignidade e

Solidariedade no Adeus à Vida. Abril, 1997.

16. KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo O Espiritismo. 135. ed. Instituto de

Difusão Espírita, 1991. Capítulo V, pp.78-79.

17. KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo O Espiritismo. 135. ed. Instituto de

Difusão Espírita, 1991. Capítulo V.

18. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 32. ed. FEB. Capítulo VI, p.171.

19. KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo O Espiritismo. 135. ed. Instituto de

Difusão Espírita, 1991. Capítulo V, pp.93-94.

20. Vide nota 13.

21. OLIVEIRA, Weimar Muniz. Reformador. Federação Espírita Brasileira, out.

1994.

Fonte:

Boletim Médico-Espírita da Associação Médico-Espírita do Estado do Espírito

Santo. Outubro de 1998. Ano 1. Número 1.