Universidade

Católica de

Brasília

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

LATO SENSU EM DIREITOS HUMANOS

Especialização

TÍTULO: A VIOLÊNCIA URBANA E O PROCESSO DE

CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA COMO ÓBICES À

REALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Autor: Bruno Alves de Souza Toledo

Orientadora: Karina Aparecida Figueiredo

BRASÍLIA

2009

1

BRUNO ALVES DE SOUZA TOLEDO

A VIOLÊNCIA URBANA E O PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA

COMO ÓBICES À REALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Monografia apresentada ao Programa de PósGraduação Lato Sensu em Direitos Humanos da

Universidade Católica de Brasília, como

requisito parcial para a obtenção do certificado

de Especialista em Direitos Humanos.

Orientadora: Karina Aparecida Figueiredo

Brasília

2009

2

Monografia de autoria de Bruno Alves de Souza Toledo, intitulada “A VIOLÊNCIA

URBANA E O PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA COMO ÓBICES

À REALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS” apresentada como requisito parcial

para obtenção de certificado de Especialista em Direitos Humanos da Universidade

Católica de Brasília em 26 de outubro de 2009, defendida e aprovada pela banca

examinadora abaixo assinada:

_____________________________________

Professor Carlos Daniel Seidel

_____________________________________

Professor Thiago Brazi Brandão

_____________________________________

Professora Orientadora Karina Aparecida Figueiredo

Brasília

2009

3

Dedico este trabalho ao povo pobre,

criminalizado e violado das terras

brasileiras, que, com enorme sacrifício,

custeou esta pós-graduação por meio do

Governo Brasileiro. Honrarei este título.

4

AGRADECIMENTO

Nenhuma vitória é conquistada individualmente. Chego aqui apoiado em muitos ombros. Por

isso é preciso agradecer. À toda minha família que sempre acreditou em mim e que me vê

muito além do que eu realmente sou. Aos meus amigos, companheiros de militância pelos

Direitos Humanos, especialmente aos membros do Centro de Apoio aos Direitos Humanos

“Valdício Barbosa dos Santos” entidade da qual orgulhosamente faço parte e que me indicou

para esta pós-graduação. Aos professores da Universidade Católica de Brasília que estiveram

conosco neste período, especialmente à brilhante professora Karina Aparecida Figueiredo,

minha orientadora. À Secretaria Especial de Direitos Humanos – SEDH da Presidência da

República que custeou todas as despesas e permitiu, não só a mim, mas a dezenas de

brasileiros se especializarem em Direitos Humanos e, por conseguinte se instrumentalizarem

na luta por um novo Brasil. Muito obrigado!

5

RESUMO

TOLEDO, Bruno Alves de Souza. A violência urbana e o processo de criminalização da

pobreza como óbices à realização dos direitos humanos. 2009. (número de folhas).

Especialização em Direitos Humanos. Universidade Católica de Brasília, Brasília-DF, 2009.

O presente trabalho, realizado por meio de pesquisa bibliográfica, tem por objeto o estudo

sobre em que medida a violência urbana e a criminalização da pobreza são fatores de

impedimento à realização dos direitos humanos no Brasil. Partindo-se da concepção de que

direitos humanos são fruto de conquista histórico-social do homem para garantir sua própria

condição humana e que nesse sentido compreendem todas as dimensões dos direitos, o estudo

mostra que a criminalidade violenta tem se revelado fruto da não garantia desses direitos à

grande parte da população, que usurpada da riqueza socialmente produzida pelo modo de

produção capitalista, encontra na criminalidade uma forma alternativa de inserção social. Da

mesma forma, ao se criminalizar a pobreza, concebendo seus sujeitos como criminosos, o

Estado e a sociedade brasileiros não permitem outro tratamento além do repressivo-punitivo.

Conclui-se dessa forma, que a violência urbana e a criminalização da pobreza impedem

duplamente a realização dos direitos humanos, inicialmente pelo próprio modo de produção

capitalista e depois porque concebendo a pobreza como crime, o Estado não promove direitos

de seus sujeitos, mas os viola pelo sistema repressivo.

Palavras-chave: Pobreza – Criminalização – Direitos Humanos

6

ABSTRACT

This work was carried out by literature resourche, has for its object the study how the urban

violence and the criminalization of poverty are factors which have hindered the realization of

human rights in Brazil. Based on the idea that human rights are the result of historical and

social achievement of man to ensure his own human condition and that this effect include all

dimensions of rights, the study shows that violent criminality proved not guarantee the result

of these rights to much of the population, who misused the social wealth produced by the

capitalist mode of production, the crime is an alternative form of social integration. Similarly,

when criminalize poverty, conceiving their subjects as criminals, the Brazilian state and

society do not allow any different treatment than the repressive-punitive. It follows therefore,

that urban violence and the criminalization of poverty prevent double the realization of human

rights, initially by the capitalist mode of production and also because conceiving poverty as a

crime, the State does not promote the rights of their subjects, but violate them through

repressive system.

Keywords: Poverty – Violence – Human Rights

7

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO....................................................................................................................08

2. DEMARCANDO ESPAÇO: DE QUAIS DIREITOS HUMANOS TRATEREMOS.........10

3. ENTENDENDO O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA URBANA NA SOCIEDADE

BRASILEIRA...........................................................................................................................17

4. QUESTÃO SOCIAL, POBREZA E A GÊNESE DE SUA CRIMINALIZAÇÃO.............21

5. A POBREZA E SUA CRIMINALIZAÇÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA.................27

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ...............................................................................................37

7. REFERÊNCIAS....................................................................................................................43

8

1. INTRODUÇÃO

Ainda nos bancos da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, sempre

me despertou paixão a possibilidade de o Direito ser revolucionário, de estar a serviço da

justiça. Foi assim que terminei o curso e passei a atuar profissionalmente sendo advogado de

vários movimentos sociais. Foi assim que pude atravessar a quase intransponível barreira do

positivismo jurídico brasileiro e iniciar um profícuo diálogo com a teoria crítica do serviço

social, passando a estudar, além dos Direitos Humanos, também a violência, a criminalidade e

as políticas sociais.

Foi assim que optamos por realizar o presente estudo sobre a contemporaneidade da violência

urbana no Brasil, sua relação com a criminalização da pobreza pelos sistemas de segurança e

justiça e como esse processo tem se conformado como uma grave ameaça à afirmação dos

Direitos Humanos, sobretudo, das populações pauperizadas. Isso posto, partirmos de algumas

questões que nortearam o nosso caminhar. Saber se a violência urbana é um fenômeno da

contemporaneidade ou tem sido perene na nossa história; Se é ou não possível relacionar as

prioridades orçamentárias do Governo Federal e o aumento da violência nos últimos anos;

entender as determinações para que o sistema de segurança e justiça tenha como foco de

combate à criminalidade as populações pauperizadas; compreender o processo de

pauperização na sociedade brasileira; eram nossas principais questões a serem respondidas a

fim de que pudéssemos analisar em que medida o atual fenômeno da violência urbana na

sociedade brasileira e a criminalização da pobreza impedem a realização dos direitos

humanos.

Desse modo, nosso trabalho constitui-se essencialmente de pesquisa bibliográfica com ampla

revisão de literatura sobre o tema. Iniciamos nosso caminhar discutindo a concepção de

direitos humanos que iluminará nossa reflexão. Como todo tema amplo, também com os

Direitos Humanos é possível se falar sob diversos matizes. Por esta razão, e como nosso

objetivo final é analisar a realização destes direitos, não poderíamos começar o estudo sem

demarcarmos esta posição.

É sabida a absoluta impropriedade de se co-relacionar a pobreza como causa da violência

urbana, assim como é conhecida a complexidade que envolve este fenômeno. Tendo o

presente trabalho que adentrar nessa árdua discussão, a segunda parte da pesquisa será

dedicada à problematização teórica da violência urbana, dando ênfase à sua conformação na

sociedade brasileira.

9

Tendo sido estabelecida nossa concepção de direitos humanos e problematizadas as

determinações da violência urbana, tornava-se imperioso discutirmos a questão da pobreza,

não só de maneira geral, mas particularmente como ela se dá também no Brasil. Assim, a

quarta e a quinta partes do trabalho são voltadas à análise da questão social, do pauperismo na

pós-revolução industrial e como esse processo se realiza dentre nós. Todavia, não nos bastava

discutir a pobreza, essencial era entender a sua criminalização, razão pela qual encerraremos

nosso trabalho problematizando tal questão e a relacionando com a violência urbana e com os

Direitos Humanos.

10

2. DEMARCANDO ESPAÇO: DE QUAIS DIREITOS HUMANOS TRATEREMOS

Como já explicitamos aqui, nosso objetivo é discutir em que medida a violência urbana e a

consequente vilanização da pobreza vem impedindo a realização dos direitos humanos na

contemporaneidade da sociedade brasileira. Assim sendo, é preciso iniciarmos nossa

caminhada teórica, delimitando de que concepção de direitos humanos trataremos. Afinal, o

que seriam e quais seriam estes direitos, para cuja concretização a violência urbana e a

criminalização da pobreza têm se mostrado como empecilhos?

O tema direitos humanos tem, ao longo da história e particularmente após o holocausto, com a

construção do arcabouço internacional de proteção a partir da Organização das Nações Unidas

– ONU e do processo de constitucionalização, ocupado papel de elevado destaque nos

embates políticos, nas discussões teóricas e mesmo em programas governamentais. À exceção

de setores conservadores que os têm como entrave ao eficaz enfrentamento à criminalidade, é

quase retórica comum falar da defesa ou promoção dos direitos humanos. Tal disseminação,

se por um lado reafirma sua essencialidade e o populariza no seio da sociedade, de outro

permite que se fale a partir de inúmeras concepções, algumas delas já aprimoradas, outras já

superadas histórica e teoricamente. Nesse sentido, cumpre aqui delimitarmos o campo no qual

trataremos os direitos humanos.

Poderíamos o fazer pelo legítimo olhar do direito natural. Daquela concepção de direito

surgida ainda na civilização grega, e que ainda hoje encontra defensores, segundo a qual há

preceitos inatos à natureza humana que antecedem ou mesmo estão acima do direito positivo

expresso no ordenamento jurídico de determinada sociedade. Para o jusnaturalismo, portanto,

há direitos não escritos que se sobrepõem aos direitos positivados, devendo estes estarem de

acordo com aqueles sob pena de serem considerados ineficazes. Foi este o argumento

utilizado por Antígona, na clássica tragédia grega de Sófocles(495 a.C. – 406 a. C.), para

realizar o funeral do seu irmão desobedecendo assim ao Decreto de Creonte que o proibia,

inaugurando também ali o conceito do que hoje chamamos de desobediência civil. Assim é o

magistral diálogo entre Antígona e Creonte:

CREONTE – (...) E tu, declara sem rodeios, sistematicamente. Sabias que eu tinha

proibido essa cerimônia?

ANTÍGONA – Sabia. Como poderia ignorá-lo? Falaste abertamente.

CREONTE – Mesmo assim ousaste transgredir minhas leis?

ANTÍGONA – Não foi, com certeza Zeus que as proclamou, nem a justiça com

trono entre os deuses dos mortos as estabeleceu para os homens. Nem eu supunha

que tuas ordens tivessem o poder de superar leis não-escritas, perenes, dos deuses,

11

visto que és mortal. Pois estas leis não são de ontem nem de hoje, mas são sempre

vivas, nem se sabe quando surgiram. (SÓFOCLES, 1999, p. 35-36)

Vemos, portanto, que perceber os direitos humanos como direitos naturais é defender que tais

direitos fazem parte da natureza humana, que são inatos a esta condição, que são perenes em

todas as sociedades e em toda história da humanidade. Assim muito bem sintetiza Reale:

Dizia Aristóteles que, ao lado do direito que muda da Grécia para a Pérsia, existe

um Direito Natural, que por toda parte apresenta a mesma força, não dependendo

das opiniões ou dos decretos dos homens, sempre igual, assim como o fogo por

toda a parte queima igualmente. É o direito ligado à natureza do homem, como

expressão de suas inclinações racionais, de maneira que a lei determina e manifesta

o que a reta razão concebe como belo e bom. Onde quer que haja vida em comum,

aí encontraremos certos princípios que não são contingentes e variáveis, mas que,

ao contrário, apresentam caráter de legitimidade porque não nascem de arbítrio e de

convenção, que podem ser indiferentes ou nocivos, mas sim da natureza e da reta

razão. (REALE, 2002, p.97-98)

São os próprios fundamentos jusnaturalistas que embasaram o encontro, ainda que limitado,

entre o direito natural e o direito positivo no século XVIII a fim de delimitar o poder do

Estado Moderno. As chamadas revoluções burguesas e suas respectivas declarações de direito

apoiaram-se fundamentalmente no ideário iluminista dos direitos naturais do homem, os quais

deveriam ser consagrados formalmente como limite de atuação do Estado. Nesse campo

teórico, são clássicas as contribuições dos filósofos liberais-contratualistas Thomas Hobbes,

John Locke e Jean-Jacques Rosseau. Cada qual à sua concepção, foram estes autores os

grandes mentores da edição de um novo paradigma daquilo que contemporaneamente

conhecemos como Direitos Humanos.

Para Thomas Hobbes, a legitimidade do Estado como o grande Leviatã advém da necessidade

de garantir aquele que seria, para o autor, o mais importante direito natural a ser preservado: o

direito à vida. Ao Estado Moderno, mediador da chamada igualdade civil, competiria

controlar as paixões humanas, típicas do estado de natureza no qual os homens encontram-se

inseguros pelos permanentes conflitos, com o objetivo de assegurar o direito à vida.

Se Hobbes privilegia o direito à vida, Locke, a seu turno, justifica a existência do Estado na

necessidade de preservação do direito natural à propriedade, gerada essencialmente a partir do

trabalho do homem e que no estado de natureza encontrava-se em constante ameaça pela

inexistência de qualquer ordem, muito menos a jurídica.

Nem a vida, nem a propriedade, mas a liberdade seria para Rosseau o direito natural supremo

a que o Estado deveria se curvar. Para o autor de O Contrato Social, os homens, no estado de

natureza, nascem livres e iguais, mas a sociedade civil, a partir do surgimento da propriedade

privada, os torna presos e desiguais. Assim, o Estado teria sua legitimidade na vontade

12

suprema do povo, que por meio do contrato social resguardaria seu direito mais natural: a

liberdade.

Assim, é preciso concordar com as palavras de Bussinger(1997), para quem

O jusnaturalismo(a partir de conceitos sobre direitos inatos, estado de natureza e

contrato social, reivindica o respeito, por parte da autoridade política, aos direitos

inerentes ao homem) e o contratualismo (ao defender que o “fundamento e fim do

poder político reside no contrato, isto é, num acordo que assinalaria o fim do estado

natural e o início do estado social e político”) (Bobbio et al.,1986) constituíram-se

em diretrizes teóricas fundamentais ao pensamento filosófico moderno.

(BUSSINGER, 1997, p. 12)

Muito embora carregado de legitimidade e com enorme contribuição para a contemporânea

concepção de direitos humanos, não adotaremos o jusnaturalismo como farol a nos guiar neste

estudo. Isso porque, a nosso ver, conceber os direitos humanos como direitos naturais retira

do homem, enquanto ser social, o protagonismo do processo de conquista de tais direitos. Se

efetivamente os direitos fossem naturais, inatos à natureza humana, a história da humanidade

não seria a história da luta do homem pela afirmação da sua própria condição.

Nesta mesma direção, cabe aqui registrar a concepção de fundo teológico de direitos

humanos, aquela que compreende neles a origem divina, transcendental. Não estamos aqui a

falar do cristianismo exclusivamente. Estamos a falar nas grandes religiões que concebem os

direitos humanos a partir da origem divina do homem. Para esta corrente, portanto, os direitos

humanos seriam conseqüência do fato de o homem ter sido criado à imagem de seu Criador

supremo. É esta qualidade que o dotaria de direitos que devem ser absolutamente respeitados.

Para a Doutrina Social da Igreja Católica, por exemplo, a afirmação dos direitos humanos é

tida como

Uma extraordinária ocasião que o nosso tempo oferece para que, mediante o seu

afirmar-se, a dignidade humana seja mais eficazmente reconhecida e promovida

universalmente como característica impressa pelo Deus Criador na Sua criatura.(...)

O fundamento natural dos direitos se mostra ainda mais sólido se, à luz

sobrenatural, se considerar que a dignidade humana, doada por Deus e depois

profundamente ferida pelo pecado, foi assumida e redimida por Jesus Cristo

mediante a Sua encarnação, morte e ressurreição. A fonte última dos direitos

humanos não se situa na mera vontade dos seres humanos, na realidade do Estado,

nos poderes públicos, mas no próprio homem e em Deus seu Criador.

(PONTÍFICIO CONSELHO JUSTIÇA E PAZ, 2004, p. 92-93)

Muzaffar(2004) analisando a relação entre o Islamismo e os Direitos Humanos, assim

vaticina:

Uma vez que o ser humano seja considerado como representante de Deus, seus

direitos, suas responsabilidades, seus relacionamentos e seus papéis assumem um

sentido diferente e mais significativo. Seus direitos fundamentais, da vida à

liberdade de expressão, lhe são conferidos por Deus; sua responsabilidade maior,

que transcende todas as outras, é para com Deus; seu relacionamento mais precioso,

superando todos os outros, também se estabelece com Ele. Seu papel mais sagrado,

13

mais importante – definidor de todos os outros – é o seu papel de representante,

agente de Deus na terra. (...) Este conceito de indivíduo como medida de todas as

coisas padece de enormes fraquezas. Se o homem for a medida de todas as coisas,

não precisará se submeter a uma autoridade superior, uma força transcendental para

além de si próprio. (MUZAFFAR, 2004, p. 318-320)

Divergindo do criacionismo, mas entendendo os direitos humanos como algo também da

natureza humana, podemos citar Keown(2004) analisando a relação entre Budismo e Direitos

Humanos. Para ele,

Podemos ter certeza de que os budistas consideram o conceito de direitos humanos

como uma extensão legal da natureza humana, uma cristalização, na verdade, uma

formalização, do respeito mútuo e da relação entre todas as pessoas, originado na

natureza humana. (KEOWN, 2004, p. 343)

A nosso ver, ainda que sejam concepções com grande legitimidade e que façam parte da

construção dos direitos humanos como paradigma ético, não nos parece ser o melhor caminho

a tomar. Vemos nas concepções teológicas de direitos humanos, além da mesma crítica aqui

já feita ao jusnaturalismo, sérias contradições históricas, que inclusive legitimaram terríveis

violações aos direitos humanos, além de limites para o avanço de novos direitos, como, por

exemplo, os advindos do reconhecimento dos direitos sexuais e sua diversidade, bem como os

direitos reprodutivos.

Dito isso, queremos aqui nos filiar à corrente teórica que concebe os direitos humanos como

fruto de uma construção sócio-histórica do homem enquanto ser social na busca pela

afirmação de sua própria condição. Nesse sentido, defendemos os Direitos Humanos não

como algo natural, como algo dado, mas no dizer de Arendt(1989), como um construído, que

teve na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 a consolidação de uma era.

É o prisma do historicismo que melhor nos permite compreender a marcha dos direitos

humanos, suas contradições, seus avanços, suas derrotas. É a percepção dos direitos como

conquistas que nos possibilita a visão do homem como seu protagonista, que superou outros

paradigmas até consolidar a máxima kantiana que o coloca como medida de todas as coisas.

O elenco de direitos do homem se modificou e continua a se modificar com a

mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das

classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das

transformações técnicas, etc. Direitos que foram declarados absolutos no final do

século XVIII, como a propriedade sacre et inviolable, foram submetidos a radicais

limitações nas declarações contemporâneas; direitos que as declarações do século

XVIII nem sequer mencionavam, como os direitos sociais, são agora proclamados

com grande ostentação nas recentes declarações. (BOBBIO, 2004, p. 38)

A dinâmica que marca a conformação dos direitos humanos é a própria dinâmica das lutas

sociais, dos conflitos de classes que em determinado momento histórico permitem o avanço,

14

em outros obriga ao retrocesso. Foi assim na edição da chamada primeira geração dos direitos

humanos, ainda sob o viés contratualista-liberal, que buscava afirmar direitos individuais a

fim de limitar o poder absolutista e, de forma instrumental, garantir condições de avanço da

Burguesia. Qual não foi a essência da Declaração de Independência das treze colônias norteamericanas, em 1776 e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da França de

1779 – fundadas nos ideais dos filósofos iluministas como aqui já explicitado – senão a

afirmação dos direitos civis e políticos, que pugnavam liberdades negativas em relação ao

Estado.

A defesa dos direitos naturais do homem – válidos para todos os homens e que não

devem se dobrar a qualquer critério seletivo, corporativo ou referente à tradição –

foi a arma utilizada pela ascendente burguesia européia contra o Estado absolutista

e suas arbitrariedades. Foi também esta defesa que deu a tônica à luta pela

contenção do poder, colocando ao Estado um limite e uma exigência: o Estado é

estabelecido em função dos indivíduos e sua razão de ser é garantir-lhes o mais

amplo exercício de seus direitos. A doutrina dos direitos naturais e os ideais da

burguesia européia liberal, portanto, forneceram o argumento para a promulgação

das primeiras declarações dos direitos do homem. (BUSSINGER, 1997, p. 28)

Dadas as condições sócio-políticas do século XVIII, vemos cristalizar a geração dos direitos

individuais, como o direito à vida, às liberdades, à propriedade, e também os direitos à

participação política como corolário do regime democrático que se instalava. Todavia, tais

direitos, ao contrário de garantirem novos paradigmas das relações entre Estado-sociedade,

restringiam-se a delimitar a relação entre Estado-burguesia, sendo esta representada apenas

por homens cidadãos, ou seja, aqueles que possuíssem propriedade. Tal descompasso gerou a

contundente crítica de Marx aos direitos humanos de então, no seu texto “A questão judaica”.

Para ele, “os chamados direitos humanos, ao contrário de direitos do cidadão, nada mais são

do que direitos do membro da sociedade burguesa, isto é, do homem egoísta, separado do

homem e da comunidade”. (MARX, 1975, p.30)

É a partir da revolução industrial, com o consequente surgimento da classe trabalhadora e dos

ideais socialistas, que novas condições objetivas possibilitarão o avanço dos direitos humanos

para além da conquista dos direitos individuais. O aparecimento da questão social, marcada

pelo pauperismo generalizado da classe trabalhadora e fruto da desigual apropriação das

riquezas socialmente produzidas pelo trabalho, motivou a problematização política da

necessidade de respostas pelo Estado.

A chamada segunda geração compreende, pois, os direitos sociais consagrados a partir da luta

do chão da fábrica. Direitos que inicialmente resumiam-se a melhores condições de trabalho

expandiram-se para regular uma série de questões até então tratadas como filantropia.

15

O Estado passa a ser visto como agente de processo de transformação e o direito à

abstenção do Estado, neste sentido, converte-se em direito à atuação estatal, com a

emergência dos direitos à prestação social. A Declaração do Povo Trabalhador e

Explorado da República Soviética Russa de 1917, bem como as Constituições

sociais do início do século XX ( ex: Constituição de Weimar de 1919, Constituição

Mexicana de 1917, etc), primaram por conter um discurso social da cidadania, em

que a igualdade era o direito basilar e um extenso elenco de direitos econômicos,

sociais e culturais era previsto. (PIOVESAN, 2004, p. 52)

Vemos, pois, que o início do século passado é marcado pela ampliação do paradigma que até

então vigorava em relação aos direitos humanos, a partir da percepção de que não bastava

garantir direitos individuais e políticos, era necessário, sobretudo, consubstanciar garantias

sociais.

Não obstante as experiências de conquistas de tais direitos se repercutirem em processos

constitucionais de diversos países, não havia até a criação da Organização das Nações Unidas,

em 1945, um consenso mundial sobre o tema. O fracasso da Liga das Nações depois do fim

da primeira grande guerra deu provas disso. A onda conservadora que varreu a Europa após a

guerra, marcada pelo nacionalismo expansionista, pelo anticomunismo e pela intolerância

racista, potencializada pela crise econômica de 29, formaram as bases para movimentos

fascistas que acabaram por provocar a descida ao inferno dos Direitos do Homem. A segunda

grande guerra, entremeada pelo horror do nazismo alemão, vitimou sessenta milhões de vidas

e com elas as conquistas de direito até então alcançadas.

Este período produziu, com brutalidade nunca antes imaginada, a segunda grande

crise dos direitos humanos desde a Restauração européia de 1815-1830, e teve,

como se sabe, resultados muito mais funestos que ela. Não porque estes direitos

estivessem, até então, sendo respeitados – a própria história por sua conquista

demonstra o contrário. É apropriado, contudo, falar-se numa crise dos direitos

humanos nessa época, tanto pela extensão, intensidade e atrocidade das violações

ocorridas como pela afirmação de uma postura de negar validade à titularidade dos

direitos humanos para todos os seres humanos. (TRINDADE, 2002, p. 183)

É para exorcizar esta descida aos infernos, que no dizer de Sachs(1998, p. 155), “os povos e

os Estados democráticos mobilizaram-se para fazer dos Direitos Humanos o fundamento do

sistema das Nações Unidas” e em 1948 publicam a Declaração Universal dos Direitos

Humanos. Ainda que passível de críticas ao seu conteúdo que por vezes capitula à disputa de

interesses dos países envolvidos no pós-guerra, a Declaração é, de forma inconteste, a

afirmação de um novo paradigma ético das relações humanas e sócio-políticas. E, nesse

sentido, não deixa de ser um consenso mundial do valor do homem na máxima kantiana de ser

ele a razão de todas as coisas e como tal portador de todos os direitos inerentes à própria

condição humana.

16

O aperfeiçoamento desse paradigma mundial marca a segunda metade do século passado com

o processo de internacionalização dos direitos humanos a partir da edição de inúmeros

instrumentos internacionais de proteção destes direitos, dentre eles os Pactos dos Direitos

Civis e Políticos e dos Direitos Econômicos e Sociais, ambos de 1966.

A concepção contemporânea dos Direitos Humanos, reafirmada na última Conferência de

Direitos Humanos da ONU em Viena(1993), os pressupõem, portanto, como uma conquista,

um construído da humanidade para reafirmar o núcleo central da condição humana, qual seja

a dignidade do homem. Isso significa dizer que os Direitos Humanos são concebidos como

“característica geral da condição humana que nenhuma tirania pode subtrair, sua perda é

também a perda das mais essenciais características da vida humana”(ARENDT, 1989, p. 330).

Quando Hannah Arendt conecta Direitos Humanos com a condição humana está a dizer que

afirmar a essência do homem, sua unicidade, sua historicidade, sua capacidade teleológica,

sua consciência do real, é garantir seus direitos humanos. A violação a esses direitos, pois, é

retirar do homem sua própria humanidade.

Importante percebermos que historicamente os direitos humanos têm sido apreendidos,

sobretudo no campo político, por meio de uma dicotomia entre os direitos individuais e os

sociais. Esse movimento se explica pelos interesses e projetos políticos que subjaziam à luta

de classe em cada momento histórico em que os direitos foram conquistados, quando, por

exemplo, sob á égide do liberalismo se proclamaram exclusivamente os direitos e garantias

individuais ou sob a hegemonia socialista quando foram privilegiados os direitos sociais.

O movimento socialista, sob hegemonia do leninismo, nunca concedeu efetiva

importância à defesa e promoção dos direitos fundamentais, em particular os

direitos civis e políticos. Esta desvalorização dos direitos do homem e da cidadania

relaciona-se com o pouco apreço dos socialistas pela democracia burguesa. Para

estes, faz-se necessário privilegiar entre os direitos humanos os direitos sociais, a

partir dos quais seriam definidos os outros direitos. (LYRA, 2002, p. 135-135)

Nessa esteira, é comum que projetos liberais concebam direitos humanos como sendo apenas

os individuais, de pretensão negativa para o Estado (freedom from), enquanto projetos

socialistas tendem a concebê-los como direitos sociais, de pretensão positiva para o Estado

(freedom for).

Todavia, essa oposição, embora justificada historicamente, encontra-se superada na

contemporânea concepção de direitos humanos que, os entendendo como conquista sóciohistórica do homem pela afirmação sua própria condição, os apreende como sendo universais

e indivisíveis.

Universalidade porque clama pela extensão universal dos direitos humanos, sob a

crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a titularidade de

17

direitos, considerando o ser humano como um ser essencialmente moral, dotado de

unicidade existencial e dignidade. Indivisibilidade porque a garantia dos direitos

civis e políticos é condição de observância dos direitos sociais, econômicos e

culturais e vice-versa. Quando um deles é violado, os demais também o são. Os

direitos humanos compõem, assim, uma unidade indivisível, interdependente e

inter-relacionada, capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao

catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais. (PIOVESAN, 2006, p. 18)

Não é outra senão esta a nossa compreensão de Direitos Humanos. É a este todo universal e

indivisível, sem hierarquizações, privilégios ou categorizações que nos reportaremos ao

analisarmos em que medida a violência urbana e o processo de criminalização da pobreza

vem impendido de se realizar.

3. ENTENDENDO O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA URBANA NA SOCIEDADE

BRASILEIRA

Se ao estudarmos o fenômeno da violência o fizermos pelo prisma da teoria crítica

contemporânea, a qual amplia a análise dessa manifestação social para além da limitada visão

do dano físico subjetivamente motivado, devemos, conseqüentemente entender como um

fenômeno plural, tanto em suas causas, como nas conseqüências e manifestações. Dessa

forma, passaremos a compreender as violências como quaisquer comportamentos que se

utilizem da força física ou poder real ou potencial, contra si próprio ou contra outrem, ou

mesmo contra grupos ou comunidades populacionais, causando qualquer tipo de sofrimento,

dano ou privação (PINHEIRO, 2003).

Diante dessa acepção, todo estudo a respeito da conformação da violência em terras

brasileiras, necessariamente deve se reportar à nossa construção como nação. Inúmeros

estudos apontam a violência como marca estrutural de nossa formação. Como nos ensina

Ribeiro(2006, p.153), “o processo de formação do povo brasileiro, que se fez pelo

entrechoque de seus contingentes índios, negros e brancos, foi, por conseguinte, altamente

conflitivo”. Para o mesmo autor, de 1500 até hoje, nossa história é marcada por um “estado de

guerra latente”, haja vista a disputa por uma identificação étnica. Todavia, Ribeiro(2006)

aponta outras duas dimensões dos conflitos que marcam nossa formação. Para ele, além da

questão étnica, é preciso destacar a questão racial.

Desde a chegada do primeiro negro até hoje, eles estão na luta para fugir da

inferioridade que lhes foi imposta originalmente, e que é mantida através de toda

sorte de opressões, dificultando extremamente sua integração na condição de

trabalhadores comuns, iguais aos outros, ou de cidadãos com os mesmos

direitos.(RIBEIRO, 2006, p.157)

18

A última modalidade de conflito destacada pelo autor é referente ao componente classista.

Disputa que se estabelece entre os brancos proprietários de terra e os trabalhadores mestiços e

negros. Para Ribeiro(2006), ainda que o componente racista de alguma forma também se faça

presente nas outras dimensões conflitivas, para ele há claramente uma disputa classista na

sociedade brasileira

quando não são contingentes diferenciados racialmente ou etnicamente que se

opõem, mas conglomerados humanos ou estratos sociais multirraciais e

multiétnicos propensos a criar novas formas de ordenação socioeconômica,

inconciliáveis com o projeto das classes dominantes. Canudos é um bom exemplo

dessa classe de enfrentamentos, como a grande explosão dessa modalidade de

lutas.(RIBEIRO, 2006, p. 158)

É preciso percebermos, que a decisão de “colonizar” o Brasil não possuiu outro significado

senão o de expandir a empresa capitalista européia de exploração. Quando tal decisão se dá no

plano de uma sociedade comunal, como era a dos povos primitivos que aqui habitavam,

necessariamente a violência será um fator determinante. Para Faoro (1976, p.107), “o

selvagem americano devia ser subjugado para se integrar na rede mercantil, da qual Portugal

era intermediário. Sem esta providência perder-se-ia o pau-brasil e, sobretudo, a esperança de

metais preciosos se desvaneceria”.

É essa noção de subjugação, de exclusão, de apartheid social, imposta à sociedade brasileira

que coloca indelevelmente a violência como instrumento de operacionalização de um modelo

de organização social.

Ao lado desse traço de nossa formação, há que se ressaltar ainda a imbricada relação entre o

desenvolvimento do sistema capitalista e a conformação da violência, sobretudo aquela que

nos interessa, qual seja, a violência urbana. È impossível ignorar a simbiótica relação entre o

crescimento da criminalidade, sobretudo aquela que se dirige ao patrimônio, e o avanço da

sociedade capitalista e de suas contradições acerca da acumulação desigual da riqueza

socialmente produzida, naquilo que Foucalt (2002) irá conceituar como a passagem de uma

“criminalidade de direitos” para uma “criminalidade de bens”.

Como sabido, entre nós o desenvolvimento do capitalismo não se deu nas mesmas proporções

que nos países de economia central. Ainda que mantendo suas características essenciais, por

aqui, nossa inserção se deu de forma periférica e a serviço do desenvolvimento das economias

européias. Nesse sentido, Behring e Boschetti (2006, p.72) afirmam que o sentido geral da

formação da sociedade brasileira é o fato de que temos “uma sociedade e uma economia que

se organizam para fora e vivem ao sabor das flutuações de interesses e mercados longínquos”.

Além disso, as autoras destacam o peso do escravismo no que tange ao processo de submissão

19

do trabalho ao capital e na lenta consubstanciação do operariado brasileiro. Para elas “a

persistência do trabalho escravo teve impactos importantes no nascimento do trabalho livre e

nas

possibilidades

políticas

de

um

processo

mais

rápido

e

radicalizado

de

transição.”(BEHRING, BOSCHETTI, 2006, p. 77)

Importante tal reflexão, pois nosso entendimento sobre a violência não é outro senão aquele

que a correlaciona com toda a dinâmica econômica-social. É impossível compreender toda a

complexidade das manifestações da violência urbana na contemporaneidade brasileira sem

antes compreendermos como se estruturou e vem se estruturando toda a base sócio-econômica

deste país.

Para nós, a violência urbana desde seus primeiros contornos até os dias atuais, é uma das mais

graves manifestações da questão social. Daí emana a importância de se analisar a

conformação do capitalismo, pois para nós, assim como para Pastorini(2007), a questão social

é fruto das contradições do modo de produção capitalista.

No Brasil, todavia, como fruto de uma inserção subalternizada no capitalismo, o processo de

pauperismo, distintamente daquele exclusivamente causado pela industrialização européia, se

deu de forma atrasada e teve fortíssimo componente racial. Os miseráveis que, nas últimas

décadas do século XIX, passaram a ocupar as ruas das grandes cidades brasileiras eram

maciçamente ex-escravos e não operários como no além-mar. Com o agravamento da questão

social já no século passado por meio do incipiente processo de industrialização, nossas

cidades passam também a ser palco da criminalidade contra o patrimônio, típica de sociedades

capitalistas nas quais a propriedade é o passaporte da integração social. Vem desse momento

histórico a representação social que vincula a negritude e a pobreza com a criminalidade, o

que vem desde então legitimando equivocadas políticas de criminalização da pobreza e da

negritude por parte do aparelho de segurança e justiça de um Estado historicamente marcado

pelo autoritarismo, cuja política de segurança tem sido exclusivamente a da repressão

desqualificada e arbitrária.

Todavia, todas as pesquisas sobre violência urbana no Brasil indicam o recrudescimento desse

fenômeno a partir da década de 60 do século passado. Até então o que se verificava no Brasil

era a excepcionalidade do crime violento. A industrialização acompanhada de um processo

descontrolado de urbanização expôs as contradições inerentes ao sistema capitalista,

aprofundou marcas de nossa formação sócio-histórica e transformou a criminalidade violenta

na principal manifestação da questão social de nossos tempos.

Pedrazzini(2006) aponta que até 1950 apenas 30% da população mundial viviam em zonas

urbanas. Atualmente já são 50% e em 2030 serão 60%. Sem dúvida, um processo que entre

20

nós gerou a territorialização da pobreza e da raça. Cidades passaram a representar a expressão

territorial das desigualdades históricas do Brasil, agora agravadas pela entrada tardia no

capitalismo.

O tempo das cidades construídas pelos homens para os homens ficou para trás(...) a

economia de mercado destrói as sociabilidades operárias para criar o

individualismo dos consumidores. (...) Para qualificar a mutação urbana dos anos

oitenta, que se caracterizou pelo desmoronamento de árduas conquistas realizadas

pela tradição e pelas lutas sociais, criamos a expressão desestruturação urbana.

Vivemos o momento da desconstrução, do desmantelamento e da destruição de um

processo de industrialização, do assentamento de uma modernidade, de um

desenvolvimento socioeconômico, de uma sociedade e talvez até de uma

civilização. (PEDRAZZINI, 2006, p. 62-63)

Este processo acelerado de urbanização, o qual o autor quase denomina de “des-civilização”,

associado à inexistência de um Estado de bem-estar social, ao aparecimento do tráfico de

drogas, livre circulação de armas, corrupção no aparelho de justiça e segurança, forneceu

condições para que a violência urbana tomasse proporções nunca antes verificadas. Pinheiro

(2003) afirma que a partir da década de 70 do século passado houve uma profunda alteração

do padrão de criminalidade urbana no Brasil, marcadamente pela generalização do número de

roubos e furtos, além do “grau maior de organização social do crime; aumento da violência

nas ações criminais; aumento acentuado nas taxas de homicídio e outros crimes violentos; e

aparecimento de quadrilhas de assaltos a bancos.”(PINHEIRO, 2003, p. 35).

Há, nesse contexto, outro elemento que não pode passar ao largo de nossa análise sobre a

generalização da violência. Referimo-nos à conjuntura da economia política das décadas de

80 e 90. Estamos falando do início da consolidação da fase mais evoluída do capitalismo

monopolista,

baseado

na

revolução

tecnológica,

na

acumulação

flexível,

na

internacionalização e mobilidade do capital. Ao mesmo tempo era experimentado o fim da

experiência do bloco socialista e a reorganização do bloco capitalista através do chamado

Estado Neoliberal, com premissas, no dizer de Malaguti(2002), baseadas nas interações

políticas, econômicas e sociais motivadas pelo interesse próprio a fim de manter a “ordem

natural”, e portanto, qualquer intervenção seria considerada indesejável na medida em que

dificulta o estabelecimento dessa ordem e é por isso que as forças do mercado devem ser

livres e o Estado mínimo. Isso significou o retraimento do Estado no campo das políticas

sociais, retirando direitos e aumentando as desigualdades. Para o citado autor, em 1990 a

renda dos 10% mais ricos sobre a renda dos 40% mais pobres era aproximadamente de 5,7%.

Já no final do segundo governo FHC essa relação já era de 6,36%. Para nosso entendimento, o

aumento da desigualdade social é um forte elemento para o agravamento da questão social e,

por conseguinte da violência urbana.

21

É nesse contexto também que passamos a presenciar o tráfico de drogas como realidade nas

grandes cidades brasileiras. Definitivamente, com tudo o que já aqui foi exposto sobre as

condicionalidades da violência, não podemos cair no discurso simplista, como muitos fazem,

de atribuir ao tráfico de drogas a exclusividade pela generalização da violência. Todavia, é

inegável que ambos os fenômenos possuem estreita associação. Inegável também que pela

dimensão lucrativa que o tráfico tomou nas últimas décadas, o mesmo passou a ser também

uma importante fronteira do capitalismo contemporâneo. Daí o envolvimento cada vez maior

de autoridades com o tráfico e suas derivações.

Violência e tráfico de drogas não são equivalentes, embora haja associação entre

eles. A caracterização do tráfico como um mercado ilegal conduz ao uso da

violência como forma de resolução de negócios e conflitos. As atividades do tráfico

aparecem como uma das formas mais lucrativas da economia informal. Os

traficantes contribuem para a geração e expansão do “emprego” e na construção de

um mercado paralelo de trabalho. (FEFFERMANN, 2006, p.35)

O que temos presenciado é que cada vez mais setores populacionais têm sido alijados do

processo democrático, em todas as suas dimensões. Da mesma forma, a estes sujeitos têm

sido negadas inúmeras e salutares formas de sociabilidade. Na contramão dessa corrente,

inegavelmente o tráfico de drogas e a própria violência dele associada têm gerado

possibilidades de acesso a bens de consumo e mesmo a identidades sociais. O fenômeno da

adolescência em conflito com a lei tem dado provas desse processo. Adolescentes

empobrecidos têm encontrado no tráfico de drogas possibilidades de romper com a

invisibilidade e com a negação de sua condição de sujeito.

4. QUESTÃO SOCIAL, POBREZA E A GÊNESE DE SUA CRIMINALIZAÇÃO

Como sabido, questões envolvendo desigualdades de acesso a bens e riquezas socialmente

produzidos, gerando, por conseqüência, grupos populacionais privados de condições materiais

básicas de sobrevivência, não são fenômenos da contemporaneidade. Ao contrário, a pobreza

como nos adverte Leite(2008) acompanha há muito a história da humanidade. É preciso,

contudo, registrar que tal fenômeno não se conforma de modo singular ao longo do tempo.

Dado seu caráter histórico, a melhor compreensão sobre a pobreza é a aquela que a concebe

como um processo multifacetado, que ganha contornos diferentes em determinados momentos

e em determinadas sociedades.

É compreendendo a pobreza por este prisma, que devemos considerar a profunda

transformação sofrida por este fenômeno social, sobretudo, a partir do século XIX. O fato é

que durante toda a Idade Média prevaleceu o paradigma da naturalidade da pobreza, ancorado

22

na rígida divisão estamental daquela sociedade e encontrando no cristianismo uma das bases

para sua legitimação. Todavia, ainda que natural, a pobreza medieval difere daquela a ser

experimentada pela modernidade, sobretudo, em função de que outrora os pobres não se

encontravam desfiliados, mas possuíam vínculos sociais, e portanto, garantiam certa coesão

social, ainda que estes vínculos se dessem de forma precária em virtude da servidão para com

os senhores ou mesmo como razão para que estes pudessem redimir seus pecados com Deus.

Com o advento da Industrialização, quando então a força de trabalho passa a ser entendida

como mercadoria, a servidão é substituída pelo trabalho livre, o vassalo pelo operário, os

pobres, então, perdem os vínculos que os conectavam com o todo social. No dizer de

Castel(1998), os pobres da modernidade rompem com os vínculos de interdependência a que

estavam sujeitos na era medieval. Para o referido autor, o trabalho livre torna-se o eixo

integrador da sociedade salarial. Por outro lado, a inserção do trabalhador nas fábricas não

significava a superação de sua condição de pobreza, ao contrário, a própria acumulação

desigual de riquezas entre os donos dos meios de produção e os operários, cada vez mais

impingia privações aos últimos.

Porém, ao lado da grande quantidade de pobres e miseráveis que se amontoavam

em cidades que se industrializavam e nas quais, por conseqüência, produziam-se

riquezas num ritmo até então inimaginável, havia outro fato marcante: ficava

evidente que a grande maioria dos indivíduos que se encontravam em situação de

pobreza e de miséria não era composta de vagabundos – pessoas que não trabalham

por decisão supostamente individual –, nem, sequer, de incapacitados para a

atividade laboral, mas sim de operários industriais. [...] Expressando o pensamento

dominante da época a esse respeito, Paugam (1994, p.16) refere-se ao pauperismo

como “[...] um fenômeno de pauperização de massa, durável e permanente, que

encontra sua origem não na ausência de trabalho, mas no próprio trabalho

industrial”. (LEITE, 2008, p. 217-218)

É particularmente nesse momento de generalização da pobreza entre os trabalhadores,

combinada com as péssimas condições nas quais viviam, que deita raízes a associação entre a

pobreza, promiscuidade, doenças e a criminalidade, o que acaba por construir um determinado

modo de intervenção estatal sobre os pobres. O surgimento da chamada “questão social” é

determinante neste processo.

Entendendo a “questão social” como um fenômeno que sempre existiu, e não vinculando-a

necessariamente ao surgimento do capitalismo, Castel(1998), argumenta que a queda do

feudalismo e a conseqüente supremacia do liberalismo e do capitalismo industrial, ensejam a

formulação de uma nova questão social, agora denominada “questão operária”, marcada por

23

uma “nova configuração da pobreza” e pela “indigência móvel”, características do estado de

pauperismo, entendido como a generalização da pobreza na sociedade salarial.

Por outro lado, outros autores, como Pastorini(2007), entendem que na realidade há certa

confusão teórica entre “questão social” e “problemas sociais”. Para esta autora, o que sempre

existiu foram problemas sociais, haja vista que o surgimento da própria “questão social” é um

fenômeno tipicamente moderno, cuja gênese possui estreita correlação com o aparecimento da

classe operária. Isso porque, para esta linha teórica, da qual nos filiamos, há o entendimento

de que não houve apenas o aumento ou a generalização da pobreza na sociedade industrial,

mas houve a problematização social e política dela. As desigualdades, em todas as suas

manifestações tornaram-se alvo de atuação política, o que em muito difere da pobreza

medieval.

É mister compreender como a necessidade social transforma-se em demanda

política. Para isso é de máxima importância não esquecer um outro elemento: os

sujeitos envolvidos nesse processo, aqueles que colocam a questão na cena política.

Esse é, em nosso entender, um elemento fundamental que não se encontra presentes

nos estudos já analisados (principalmente em autores como Castel e Rosanvallon).

É necessário analisar como e quem coloca essa problemática nas agendas dos

governos? Quais são os sujeitos coletivos envolvidos? Autores como Castel e

Rosanvallon, anteriormente trabalhados, não respondem a essas interrogações que

entendemos serem centrais; parece que se trata de um movimento “natural”, ou, no

melhor dos casos, de um conjunto de práticas institucionais que pouco ou nada tem

a ver com sujeitos políticos, mobilizados, organizados etc em definitivo com as

classes sociais e a socialização da política conquistada pelas classes trabalhadoras.

Dessa forma, perde-se a possibilidade de analisar a “questão social” como uma

questão política, econômica, social e ideológica que remete a uma determinada

correlação de forças entre diferentes classes e setores de classes, inserida no

contexto mais amplo do movimento social de luta pela hegemonia. Por isso

entendemos que nessas perspectivas de análises (aqueles que afirmam que a

“questão social” sempre existiu ou o que pensam que sempre existirá) há em

última instância uma naturalização da „questão social.‟”(PASTORINI, 2007,

P.98-99, grifo nosso)

O que é importante nesse processo, destacado pela autora, é o fato de que a pobreza,

especialmente sua generalização, a piora nas condições de vida dos pobres, ao lado do

incremento da violência e das desigualdades, passam a ser entendidos como manifestações da

questão social. Isso é salutar no rompimento com a velha compressão da naturalidade da

pobreza. Quando a classe operária passa a problematizar social e politicamente suas

necessidades, o que se dá com o advento do capitalismo industrial, então se abandona, de

certo modo, a naturalidade da pobreza, que passa a ser compreendida como uma das

conseqüências de um determinado modo de produção, qual seja, o capitalista.

Mas, antes de prosseguirmos, voltemos à análise das associações entre pobreza e vadiagem;

pobreza e doenças; pobreza e criminalidade. Associações estas, que para Castel (1998)

tratam-se de uma construção social, que se consolida, sobretudo, a partir do momento em que

24

o trabalho passa a ocupar o centro gravitacional das relações sociais, haja vista que a

vinculação entre doenças e precárias condições de vida já existia anteriormente decorrente da

epidemia da peste negra, creditada aos pobres. Todavia, a relação pobreza e vadiagem teve

sua gênese na Inglaterra prestes a vivenciar a revolução industrial. Exemplo disso são as

chamadas “Leis dos Pobres”, que não obstante deixarem transparecer que seu destinatário

seriam os pobres, tinham no trabalho sua referência maior. Isso quer dizer que as Leis não se

dirigiam aos pobres como um todo, mas sim aos que não trabalhavam, os “vagabundos” ou os

“inválidos”.

As Leis dos Pobres (Poor Law) formavam um conjunto de regulações précapitalistas que se aplicava às pessoas situadas à margem do trabalho, como idosos,

inválidos, órfãos, crianças carentes, desocupados voluntários e involuntários, etc.

Contudo, a despeito de, na aparência, esse conjunto de regulações se identificar

com a pobreza, era no trabalho que se referenciava.[...] Esse conjunto de leis era

mais punitivo do que protetor. Sob sua regência, a mendicância e a vagabundagem

eram exemplarmente castigadas. Todos eram obrigados a trabalhar sem ter a chance

de escolher as suas ocupações e a de seus filhos. (PEREIRA, 2006, p.103-104)

A representação que se legitima a partir dessa concepção Inglesa do sec. XVII, não é outra

senão aquela de que os pobres eram essencialmente aqueles que não estavam sujeitos ao

trabalho, seja por vontade própria (vagabundos), seja por contingências outras (inválidos).

Como a partir desse momento o trabalho torna-se central na integração social, exercer alguma

atividade torna-se obrigação. Aos que “não queriam” trabalhar dever-se-ia aplicar a repressão,

e aos que “não possuíam condições” para tanto, a assistência.

Concomitante ao processo de industrialização, como aqui já asseverado, ocorre o surgimento

da classe operária e com ela a chamada questão social, que como nos ensina Pastorini(2007,

p.104), “deve ser entendida como conjunto de problemáticas sociais, políticas e econômicas

que se geram com o surgimento da classe operária dentro da sociedade capitalista”. É, pois,

compreendendo a questão social nessa acepção sócio-político-econômica, essencialmente

gestada pelo conflito entre o voraz anseio da burguesia por maiores lucros e a luta do

proletariado pela constituição de direitos, que da mesma forma compreendemos o contexto de

conformação das políticas sociais e por que razão também elas ocupam relevante espaço no

conflito de classe.

Essa problematização sócio-política das manifestações da questão social torna-se mais

contundente com o recrudescimento da luta de classe, na qual os trabalhadores, agora já

inspirados pela ideologia marxista, exigem do Estado respostas à desigual dinâmica do

sistema capitalista. Estamos falando das origens das políticas sociais, cuja conquista, à custa

de greves e demais manifestações por parte da classe operária, em muito contribuiu para que

25

esta fosse concebida como uma “classe perigosa”, contra a qual o sistema policial deve nutrir

especial atenção.

É exatamente esse processo de protagonismo exercido pelos trabalhadores, que agora já

ameaça à estabilidade dos capitalistas e faz com o que Estado abra “concessões” a fim de

manter a ordem, que adjetivará ainda mais a representação sobre os pobres. Ao lado das

visões de mundo anteriores sobre a pobreza – espaço de doenças, promiscuidade e vadiagem –

agora aparece uma nova adjetivação que marcará definitivamente os pobres: perigosos.

Foucault (2002) nos mostra que o surgimento do capitalismo industrial foi muito além de

causar transformações econômicas e políticas, mas também estendeu seus efeitos na seara da

ordenação sócio-jurídica. O autor se refere à passagem de uma “criminalidade de direitos”

para uma “criminalidade de bens”, isso porque, no Antigo Regime as subversões à ordem, os

crimes, se davam na esfera da contestação dos direitos. Assim, os “criminosos” de outrora,

majoritariamente, infringiam a lei em razão de não possuírem privilégios que outras classes

possuíam, encontrando, por esta razão certa legitimação popular para o cometimento do

crime. Todavia, com o advento do capitalismo, Foucault registra que

Na segunda metade do século XVIII o processo tende a inverter. Primeiro com o

aumento geral da riqueza, mas também com o crescimento demográfico, o alvo

principal da ilegalidade popular tende a não ser mais em primeira linha os direitos,

mas os bens: a pilhagem, o roubo, tendem a substituir o contrabando e a luta

armada contra os agentes do fisco. [...] A ilegalidade dos direitos, que muitas vezes

assegurava a sobrevivência dos mais despojados, tende com o novo estatuto da

propriedade, a torna-se uma ilegalidade de bens. Será então necessário puni-la.

(FOUCAULT, 2002, p. 71-72)

Vê-se, pois, que também fruto das desigualdades econômicas do capitalismo, a ilegalidade

dos bens, ou seja, a criminalidade contra o patrimônio passa a ser um fenômeno social

moderno, no qual figuram como “criminosos” os despossuídos, os pobres.

O que estamos dizendo é que, ao lado das problematizações sócio-políticas das manifestações

da questão social, exigindo, por conseguinte, respostas do Estado, via políticas sociais, e

questionando a própria ordem capitalista – o que ensejou a visão dos trabalhadores como

classe perigosa –, a criminalidade contra o patrimônio deixa de ser exceção, como era no

Antigo Regime, e passa a regra na sociedade capitalista, consubstanciando-se como uma das

principais questões a serem enfrentadas pela burguesia e consolidando a vinculação entre

pobreza e criminalidade. Leite(2008) reforça essa idéia, para quem

De considerações desse tipo a estabelecer ligações entre a pobreza, de um lado, e a

criminalidade e risco para a paz social, de outro, bastava um passo. Segundo

Bresciani (1989, p.51), para grande parte dos franceses do início do século XIX,

“[...] praticamente inexiste diferença entre homem trabalhador, pobre e criminoso.

Na verdade, constituem níveis de uma mesma degradada condição humana, a do

trabalhador dos grandes centros urbanos. Geremek (1989, p.257) observa que na

26

Europa ocidental era comum, naquele Século, identificar a pobreza com “[...]

ameaça à ordem e obstáculo ao correto funcionamento do sistema [...]” sendo ela

considerada “[...] fenômeno perigoso para o equilíbrio social”. O mesmo autor

afirma ser disseminada, nessa época, a idéia segundo a qual “[...] a miséria e a

delinqüência são interdependentes [...]”(GEREMEK, 1989, p.257). (LEITE, 2008,

p. 220)

É nesse contexto, portanto, que o aparato do Estado Liberal clássico delineia suas principais

formas de intervenção em relação à pobreza: assistencialismo focado nos pobres não-aptos ao

trabalho e repressão para os vadios.

Voltemos ao processo de desnaturalização da pobreza e suas conseqüências para a

conformação de um novo modelo de Estado e, por conseguinte, de intervenção em relação à

pobreza. Falávamos que sob a égide liberal, intervir na pobreza significava “reverter as leis da

natureza”(BEHRING, 2006), todavia, com o pauperismo e com a questão social, os

trabalhadores passam a exercer determinado protagonismo sócio-político, movimento este que

vai desnudar o sistema capitalista como gerador das mazelas sociais. Analisemos mais de

perto o que significou esse protagonismo operário, sobretudo, na conformação das chamadas

políticas sociais.

Ainda que se reconheçam experiências pontuais anteriores, é notório o fato de que as Políticas

Sociais, entendidas como sendo formas de o Estado intervir nas manifestações da questão

social, são um fenômeno contemporâneo à sociedade capitalista (BEHRING, 2000),

marcadamente contraditória e na qual o papel do Estado e suas formas de intervenção, seja no

plano econômico ou social, passam a ser elementos centrais de disputa de classe.

É evidente, portanto, que, no seio do surgimento da sociedade capitalista, a instituição de

políticas sociais advém do reconhecimento da existência da chamada “questão social” e da

necessidade de construir respostas a ela. Para os liberais, por um lado, são concebidas como

uma mera concessão do Estado com a finalidade de compensar os malefícios trazidos pelo

sistema capitalista. Isso porque, o funcionamento do mercado, enquanto instância distributiva,

naturalmente produz desigualdades possibilitando oportunidades diferenciadas. Diante desse

desequilíbrio entre os que recebem mais e os que recebem menos ou nada, surge a

necessidade de o Estado intervir pontual, corretiva e compensatoriamente sobre aqueles que

naturalmente foram prejudicados pelo mercado. Note-se que para os tradicionalistas, a política

social teria um caráter meramente distributivo e não redistributivo, segundo concepção de

Pereira(2006).

A distribuição tem como característica principal não colocar em confrontação direta

possuidores e não-possuidores de bens e riquezas, pois transfere para os

despossuídos recursos acumulados em fundo público provenientes de várias fontes.

Já a redistribuição constitui, nos termos de Lowi(1963), uma arena real de conflitos

27

de interesses, pois implica em retirar bens e riquezas de quem os possui, para

transferi-los a quem não os possui. (PEREIRA, 2006, p.17).

Na contramão da via tradicional, encontramos a perspectiva marxista de política social, que

através do método de análise crítico-dialético, marcado pela contradição e totalidade, analisa

essa categoria através do binômio “concessão-conquista” e dessa forma elimina o

reducionismo da perspectiva tradicional.

Para a visão marxista, como a política social relaciona-se diretamente com a questão social e

sendo esta expressão da forma desigual de apropriação do modo de produção capitalista, é

preciso de igual maneira compreender a dinâmica de funcionamento das políticas sociais

levando-se em consideração as determinações do desenvolvimento do capitalismo.

Nessa esteira, a tradição marxista analisa as políticas sociais como sendo resultado, ao mesmo

tempo em que cumpre determinadas funções, nas imbricadas relações existentes entre a classe

burguesa, o Estado e os proletários. É em razão dessas funcionalidades e das contradições

inerentes à sua conformação, que a análise marxista incorpora a concepção das políticas

sociais como espaço privilegiado da luta de classes, onde pode haver elementos concessivos,

funcionais à classe dominante, mas também há, sobretudo, protagonismo da classe

trabalhadora.

5. A POBREZA E SUA CRIMINALIZAÇÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA

Não obstante dentre nós o processo de industrialização e suas conseqüências sócio-políticas

só terem sido experimentados no séc. XX, como fruto de uma sociedade que opta pela

desigualdade desde o seu nascedouro, a pobreza no Brasil deita suas raízes antes mesmo do

surgimento das contradições capitalistas. Uma nação que se funda na escravidão, na qual o

Direito não se edifica para garantir equidade, mas privilégios, é uma nação cuja pobreza –

privação material e privação de direitos como assevera Telles(1993) – esteia-se na própria

condição do não-homem, do não-cidadão. Talvez por isso mesmo durante todo o período

escravista, a pobreza não tenha se constituído uma questão pública da nação brasileira. Porque

ainda se constituía uma realidade rural e que majoritariamente restringia-se aos escravos ou

aos negros “alforriados”, ou seja, uma realidade que atingia aos despossuídos de alma e de

direito. No dizer de Lima(2005),

Desde o período colonial até meados da década de 1950, o pensamento social

brasileiro caracteriza-se por uma fase ideológica, etapa de um longo processo de

autoconsciência de um povo em que as interpretações sobre a vida social brasileira

postularam a inferioridade das classes pobres como responsáveis pelo atraso do

país. [...] o caboclo miserável é exemplo do mestiço que degenera, resultado do

amálgama imperfeito das raças e do clima. Os principais traços de seu caráter é a

indolência, a apatia [...] sem a propriedade da terra, que determina o modo de vida

nômade, ausente de integração estável e permanente nas estruturas sociais,

28

“acampam” em palhoças de sapé, vivendo “uma vida semi-selvagem” dentro de um

quadro de precariedade material para satisfação de necessidades mínimas. (LIMA,

2005, p.133-135)

Discorrendo sobre essa indelével caracterização da conformação da sociedade brasileira,

marcada pelo autoritarismo e pela desigualdade, importante contribuição faz Telles(1993) ao

afirmar haver entre nós um certo “enigma da persistência e do crescimento da pobreza”. A

análise da autora acaba por decifrar tal enigma conjugando duas grandes causas: por um lado

o ranço de uma “gramática social excludente” e de outro o paradoxo de uma cidadania

regulada. Isso significa dizer que, para a autora, a pobreza no Brasil não decorre

essencialmente de nossa inserção no capitalismo, mas sim da repercussão nesse processo do

modo pelo qual as nossas relações sociais se estruturaram.

É certo que a sociedade brasileira carrega o peso da tradição de um país com o

passado escravagista e que fez sua entrada na modernidade capitalista no interior de

uma concepção patriarcal de mando e autoridade, concepção esta que traduz

diferenças e desigualdades no registro de hierarquias que criam a figura do inferior

que tem o dever de obediência, que merece favor e proteção, mas jamais direitos.

No entanto, se tradições persistem, isso não independe do modo como aqui a

cidadania foi formulada e institucionalizada. E é nisso que se aloja o paradoxo da

sociedade brasileira. Paradoxo de um projeto de modernidade que desfez as regras

da república oligárquica, que desencadeou um vigoroso processo de modernização

econômica, social e institucional, mas que repôs a incivilidade nas relações sociais.

(TELLES, 1993, p. 10-11)

Estamos falando, pois, que durante os três séculos de Brasil Colônia a Império, a pobreza é

tratada como não-lugar, e os pobres como não-sujeitos. Não se trata aqui, frisemos, da

pobreza que já era experimentada na Europa fruto da industrialização e que tinha no

pauperismo sua expressão maior. Nossa pobreza era aquela advinda da deliberada privação de

bens e de direitos de parte da população vista como inferior pela elite colonial.

Analisando o período de 1880 a 1924, portanto a transição do Império escravocrata para a

República abolicionista, Adorno (1990) aduz que as leis abolicionistas, referindo-se ao fim do

tráfico negreiro, lei do ventre-livre, do sexagenário e finalmente a abolição, levaram a uma

“invasão” de pobres nas cidades brasileiras, impedindo, dessa forma, o “progresso” das

mesmas. Escravos que haviam perdido o vínculo com o seu senhor, que não eram mais

obrigados a trabalharem, agora vagavam pelas ruas das grandes cidades. Ao lado disso, uma

incipiente indústria começa a florescer o que consolida o processo de urbanização, a ponto de

que entre a década de 1890 a 1900, a cidade de São Paulo aumentou sua população em 269%

(ADORNO, 1993, p-12).

Isso implicou no processo de heterogeinização da cidade, que passa a vivenciar o fato de que

“na mesma rua, cruzavam-se cotidianamente a „aristocracia‟ e a „burguesia‟, „classes médias‟

29

e o „proletariado urbano‟, o „bacharel‟ e a ralé inculta[...] enfim, o citadino e o

tabaréu”(ADORNO, 1990, p.11). É na direção de fazer valer a hierarquia social nessa nova

cidade, o que de alguma forma fora perdido com a abolição, que vai se configurar o processo

que o autor denomina de “filantropia higiênica” por meio de uma “cruzada civilizatória”

contra os pobres. Era preciso não apenas civilizar os indivíduos, mas também modernizar o

espaço público, o que desemboca na “territorialização da pobreza” no Brasil, uma vez que a

segregação social agora se exprime por meio da segregação territorial. É como se as senzalas

houvessem se transformado nos cortiços, inicialmente, e logo depois das Favelas. Analisando

o surgimento das favelas no Brasil, Valladares(2000) destaca indícios da representação social

que se tinha sobre esses espaços no início do século XX:

É porém o morro da Favella, repito, que entra para história. Já em 1900 o Jornal do

Brasil denunciava estar o morro “infestado de vagabundos e criminosos que são o

sobressalto das famílias”. Esta é também a visão expressa por um delegado de

polícia, segundo informa Bretas (1997, p.75): “Se bem que não haja famílias no

local designado, é ali impossível ser feito o policiamento porquanto neste local,

foco de desertores, ladrões e praças do exército[...]”. (VALLADARES, 2000, p.8)

Se, por um lado era preciso modernizar os espaços públicos como requisito do progresso, o

que acaba gerando a territorialização da pobreza, por outro era preciso pôr em curso a

civilização do indivíduo, o que se dava na direção de nele incutir a ideologia do trabalho, de

fazê-lo disposto a vender sua força de trabalho. No dizer de Valladares(1991, p.89), “A

importância atribuída à ética do trabalho se explica, em segundo lugar, pela necessidade de

criação de um contingente de trabalhadores assalariados imprescindíveis ao processo de

industrialização”. O indivíduo civilizado é o indivíduo trabalhador, concepção esta que está

na origem da chamada “cidadania regulada” tão bem trabalhada por Telles(1993), segundo a

qual acessará o status de cidadão, possuidor, portanto, de direitos, o indivíduo trabalhador.

Percebe-se, pois, que neste momento a concepção de pobre recai necessariamente sobre

aqueles que não possuem trabalho, ou seja, os vadios, contra os quais se deve levantar a força

policial. Segundo Adorno(1990, p.15), “em 1901, a cidade de São Paulo contava com 239.820

habitantes, dos quais apenas 50.000 constituíam o operariado fabril”. Isso reforçava a

dicotomia entre pobre, que era vadio, e o trabalhador, que era operário, uma vez que o

processo de pauperização experimentado pelas grandes cidades brasileiras nesse momento se

abatia com maior intensidade sobre aqueles que não possuíam vínculo laboral.

Ainda analisando a pobreza nesse período, importante consideração faz o mesmo autor a

respeito do processo de criminalização da pobreza, haja vista a centralidade exercida pela

polícia na “filantropia higiênica”. Para ele,

30

Não resulta estranho que as delegacias de polícia tenham ocupado um papel

“civilizatório” nesse processo de construção de uma ordem contratual. [...] Frente

ao quadro de adversidades, aparelhava-se as instâncias de controle, intervenção e

saneamento moral. Polícia e Justiça receberão do Estado apoio material e humano

visando dotá-las de instrumentos adequados para conter a desobediência civil. [...]

Ao longo do período analisado, a criminalidade agravou-se e seu controle tornou-se

mais complexo. [...] Ao lado da criminalidade adulta, a presença de crianças nesse

território é a fonte de preocupação desde o último quarto do século XIX.

Referências aqui e acolá aludem aos “menores vadios, mendigos e meninas

prostitutas”. (ADORNO, 1993, p. 10, p.16)

A centralidade que a “ética do trabalho” passa a desempenhar nas definições das relações

sociais brasileiras na virada do século XIX para o século XX não se restringe à correlação

entre a pobreza e o não-trabalho, mas leva o aparato estatal a “criminalizar” no Código

Criminal a vadiagem, entendida como ato de deixar de fazer uma atividade para ganhar a

vida, ou seja, como a pobreza era uma conseqüência da opção pela vadiagem, e como todos os

vadios eram pobres, logo, o que se criminaliza não é outra coisa senão a própria pobreza.

Parece-nos aqui repousar a gênese do processo de criminalização da pobreza na sociedade

brasileira. Como, dentre nós, consolidou-se a concepção de que a pobreza seria uma opção

pessoal advinda da não-subordinação ao mundo do trabalho, especialmente pelos negros e

mestiços, quando se criminaliza a vadiagem o que se intenta, na verdade, é criminalizar a

condição de ser pobre.

Discorrendo sobre esse processo, Valladares(1991), com propriedade, afirma que

Desde a época Imperial, quando foi aprovado o Código Criminal que considerava,

entre outros, como crimes policiais a prática da vadiagem e da mendicância, a

polícia usava e abusava do livre-arbítrio, prendendo freqüentemente aqueles que

perambulavam pelos espaços públicos. Eram considerados vadios aqueles que não

possuíam ocupação honesta e útil de que pudessem subsistir.[...] a vadiagem, a

ociosidade e a pobreza em suma, eram pois concebidas como de responsabilidade

individual. O pobre ou vadio assim o eram porque se recusava a vender sua força

de trabalho no mercado capitalista, opondo-se a acatar a ética do

trabalho.(VALLADARES, 1991, p. 87, p.92)

Importante ressaltar que com o desenvolvimento industrial brasileiro, sobretudo a partir de

1930, as configurações em torno da pobreza sofrerão alterações significativas. Enquanto no

início século prevalecia a vinculação entre pobreza e vadiagem, como aqui já registrado, a

passagem de uma economia agrária para uma economia urbano-industrial, já nas primeiras

décadas da segunda metade do século passado, gerava massas urbanas que não conseguiam

se inserir no mercado de trabalho, fazendo com que fosse desconstruída a percepção da

pobreza como responsabilidade individual do “vadio” que não quer se submeter ao trabalho.

A partir dessa concepção, os pobres não são mais tidos como ociosos ou vadios,

passando a ser compreendidos enquanto massa dos excluídos, dos marginalizados,

colocados na periferia do sistema econômico com o direito de participação restrito,

quando muito, à situação de subemprego. [...] O termo “favelado” passa a ser

31

sinônimo de “pobre” e o espaço-favela ganha atributos muito semelhantes àqueles

associados, décadas antes, ao cortiço. (VALLADARES, 1991, p. 98)

O modelo de desenvolvimento econômico do país, essencialmente incrementado durante o

período militar, de incentivo à industrialização baseada na substituição das importações e

altamente concentrador de renda, ao mesmo tempo em que conseguiu êxito registrando

crescimento econômico, acelerou o processo de desigualdades sociais e reafirmou o processo

de urbanização como expressão territorial da segregação social. A crise econômica mundial

na década de 70, sobretudo motivada pela revolução tecnológica afetando diretamente a

manutenção da taxa de lucro do capital, repercutiu na economia brasileira na década de 80,

gerando forte estagnação dos setores produtivos, marcados por um histérico processo

inflacionário, quadro que foi decisivo para a conformação de um novo pauperismo entre nós.

A pobreza incide maciçamente até mesmo nos trabalhadores regularmente

empregados! Em 1980 de 4,4 milhões de famílias classificadas como “miseráveis”,

3,2 milhões tinham todos os seus membros incorporados no mercado formal, como

revelou o surpreendente estudo de Pastore et alii (1983). O salário mínimo, em

crescente deterioração há inúmeras décadas, apresentando uma evolução negativa

acentuada desde o final dos anos 70, acabou por levar uma sobrecarga de trabalho

por meio da extensão da jornada de trabalho e da mobilização de crianças em idade

escolar, aposentados, maiores de 70 anos. (VALLADARES, 1991, p.106)

Como conseqüência desse recrudescimento das desigualdades sociais, diversas manifestações

da questão social passam a fazer parte do cotidiano das grandes cidades brasileiras, sendo a

violência urbana talvez a mais eloqüente delas.

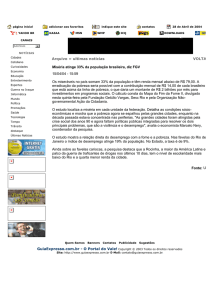

Assim, a partir de 1989 a morte violenta é a principal causa de morte no país, com

índices de homicídio no Rio de Janeiro, em São Paulo e Recife atingindo 40 para

cada 100.000 habitantes, ao passo de que o índice nacional supera 20 para cada

100.000 (ou seja, duas vezes o índice norte-americano do início dos anos 90 e vinte

vezes o nível dos países da Europa ocidental). (WACQUANT, 2001, p. 8)

Com a escalada da criminalidade concomitante ao aumento da pobreza, atrelada à cultura

autoritária institucionalizada no período militar, ressurge a velha representação da direta