PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

MESTRADO EM AGRONOMIIA

ADUBAÇÃO BORATADA NA CULTURA DO ARROZ EM SOLOS DE

CERRADO DE BAIXA FERTILIDADE

IASSANÃ FRANCISCO DA SILVA

Presidente Prudente – SP

2011

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

MESTRADO EM AGRONOMIIA

ADUBAÇÃO BORATADA NA CULTURA DO ARROZ EM SOLOS DE

CERRADO DE BAIXA FERTILIDADE

IASSANÃ FRANCISCO DA SILVA

Dissertação apresentada a Pró-Reitoria de

Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade

do Oeste Paulista, como parte dos

requisitos obtenção do título de Mestre em

Agronomia

Área de Concentração: Fertilidade do Solo

Orientador: Carlos Sérgio Tiritan

Presidente Prudente – SP

2011

FICHA CATALOGRÁFICA

633.181

S586a

Silva, Iassanã Francisco.

Adubação boratada na cultura do arroz em

solos de cerrado de baixa fertilidade / Iassanã

Francisco da Silva. – Presidente Prudente, 2010.

39 f.

Dissertação (Mestrado em Agronomia) –

Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE:

Presidente Prudente – SP, 2011.

Bibliografia

1. Oryza sativa. 2. Arroz -- Cultivo. 3. Solo

fertilidade. I. Título.

IASSANÃ FRANCISCO DA SILVA

ADUBAÇÃO BORATADA NA CULTURA DO ARROZ EM SOLOS DE CERRADO

DE BAIXA FERTILIDADE

Dissertação apresentada a Pró-Reitoria de

Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade

do Oeste Paulista, como parte dos

requisitos obtenção do título de Mestre em

Agronomia

Presidente Prudente, 25 de Janeiro 2011.

BANCA EXAMINADORA

________________________________________

Prof. Dr. Carlos Sérgio Tiritan

Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE,

Presidente Prudente – Orientador

________________________________________

Prof. Dr. José Eduardo Creste

Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE,

Presidente Prudente/SP

________________________________________

Dr. José Salvador Simoneti Foloni

Embrapa Soja

Londrina/PR

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho ao meu pai Livo Francisco da Silva e minha mãe

Maria Orli Grossi da Silva, e aos meus irmãos e amigos que nos momentos mais

difíceis me apoiaram e incentivaram a nunca desistir perante as dificuldades.

Dedico também ao meu avô Jorge Francisco da Silva e minha avó Ida

Ella Pseiser da Silva que se encontra hoje lá no céu ao lado de Deus.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus.

Aos meus pais Livo Francisco da Silva e Maria Orli Grossi da Silva, a

meus irmãos que sempre me motivaram a não desistir nos percalços que tive

durante o curso.

Ao professor orientador, Dr. Carlos Sérgio Tiritan que, apoiou e deu toda

atenção necessária para a realização do trabalho.

Agradeço também aos companheiros Alexandrius, Lucas, Rodrigo,

Diogo, Jeferson, Marcos que foram amigos de horas boas e ruins.

.

“[...] nada é fixo para aquele que alternadamente pensa e sonha [...]”

Gaston Bachelard

RESUMO

Adubação boratada na cultura do arroz em solos de cerrado de baixa

fertilidade

O custo de produção de áreas novas no cerrado apresenta valores elevados devido

á maior quantidade de operações agrícolas, quando comparado a lavouras

convencionais. Os solos do cerrado apresentam baixa fertilidade natural e exigem

grandes quantidades de calcário para sua correção, aumentando significamente o

custo de produção. O objetivo deste trabalho foi avaliar se o Boro quando aplicado

na cultura do arroz de terras altas com baixo nível tecnológico, proporcionaria um

ganho de produtividade na cultura do arroz. O trabalho foi conduzido a campo no

município de Nova Xavantina – MT na safra 2009/10 em duas áreas (primeiro e

segundo ano de produção). Foram utilizados 6 tratamentos de boro na fonte de

ácido bórico (17% de B), sendo as doses de: 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; e 2,5 kg de B por

ha. As parcelas tiveram 10 m de comprimento por 3,4 m de largura com 20 linhas de

plantio no espaçamento de 0,17 m. A adubação de 160 kg do adubo formulado 0828-16 foi em função dos resultados da análise do solo e utilizou-se a cultivar BRS

Sertaneja na quantidade de 115 kg de sementes por ha. Dentre as variáveis

avaliadas a produtividade da área de primeiro ano foi influenciada pela adubação

boratada, onde o tratamento que utilizou a dose de 2,5 kg de B atingiu a

produtividade de 2.677 kg/ha-1. A análise de custo foi positiva para as duas áreas,

onde na área de primeiro ano, o custo beneficio da adubação boratada foi de

R$169,44 (com a dose de 1 kg B/ha). Já para a área de segundo ano o maior custo

beneficio foi obtido com a dose de 2,5 kg de B, que proporcionou um aumento na

produtividade de 11,80 sacas (60 kg) e conseqüentemente um custo beneficio de

R$333,83 por hectare. O uso do boro em áreas novas do cerrado compensou o

baixo nível tecnológico que foi empregado na formação das lavouras,

proporcionando resultados positivos no custo beneficio da lavoura sem acréscimos

significativos no custo de produção.

Palavras chave: Oryza sativa. Terras altas. Micronutrientes. Custo

ABSTRACT

Adubation of boro in culture of rice in soils of savanna of low fertility

The production cost of new areas in the cerrado presents high values due to larger

amount of farming operations when compared to conventional crops. The cerrado

soils have low natural

fertility

and

require

large

quantities

of

limestone for its correction significantly increasing the cost of production. The

objective this study was to evaluate whether the Boro when applied in the cultivation

of upland rice with low technological level, increases the productivity rice.

The field work was conducted in the municipality of Nova Xavantina - MT in 2009/10

in two areas (first and second year of production). We used six treatments of boron in

the source of boric acid (17 % of B), with doses of 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, and 2.5

kg B per ha. The plots were 10 m long and 3.4 m wide with 20-sowing rows, with

spaced at 0.17 m. The fertilization of 160 kg of 08-28-16 fertilizer was formulated

according to the results of soil analysis and used the cultivar BRS Sertaneja in

amount of 115 kg of seeds per ha. Among the variables analyzed the productivity in

the area of the first year was influenced by boron fertilization, whre the treatment

that used a dose of 2.5 kg B hit productivity of 2.677 kg/ha-1. The cost analysis

positive for both areas, where in the area of the first year, the cost benefit of boron

fertilization was R$169,44 (with a dose of 1 kg B/ha). As for the second year the area

of greatest cost benefit was obtained with a dose of 2.5 kg B, which resulted in na

increase in productivity of 11.80 bags (60 kg) and therefore a cost benefit

of R$333.83 per hectare. The use of boron into new areas of cerrado compensated

the low technological level that was used in the formation of the crops, providing

positive results in the cost benefit of the crop without significant increases

inproduction costs.

Keywords: Oryza sativa. Upland. Micronutrients. Cost

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1

- Distribuição pluviométrica durante o ciclo da cultura do 22

arroz

FIGURA 2

- Altura de plantas de arroz, sobre diferentes doses de boro 24

e em área de primeiro ano (área 1) e área de segundo ano

de cultivo de arroz (área 2). **significativo a 1%, nsnão

significativo.

FIGURA 3

- Número de panículas de arroz, sobre diferentes doses de

boro e em área de primeiro ano (área1) e área de segundo

ano de cultivo de arroz (área 2). **significativo a 1%, nsnão

significativo.

- Peso de 1.000 grãos de arroz, sobre diferentes doses de

boro e em área de primeiro ano (área 1) e área de

segundo ano de cultivo de arroz (área 2). **significativo a

1%, nsnão significativo.

- Produtividade do arroz, sobre diferentes doses de boro e

em área de primeiro ano (área 1) e área de segundo ano

de cultivo de arroz (área 2). **significativo a 1%, nsnão

significativo.

- Grãos inteiros do arroz, sobre diferentes doses de boro e

em área de primeiro ano (área 1) e área de segundo ano

de cultivo de arroz (área 2). **significativo a 1%, nsnão

significativo.

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7

25

26

27

28

- Rendimento dos grãos arroz, sobre diferentes doses de 29

boro e em área de primeiro ano (área 1) e área de

segundo ano de cultivo de arroz (área 2). **significativo a

1%, nsnão significativo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

11

2 REVISÃO DE LITERATURA

14

3 MATERIAL E MÉTODOS

19

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

24

CONCLUSÕES

33

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

34

11

1 INTRODUÇÃO

O arroz (Oryza sativa L.) é uma das mais antigas espécies cultivadas,

ocupando aproximadamente 10% do solo agricultável do planeta. (BARIGOSSI et

al., 2004). Em termos de alimentação humana, o arroz é a mais importante do

mundo, pois constitui a dieta básica de mais de 50% da população mundial

(FAGERIA et al., 2003). O continente asiático é o que possui a maior área plantada

e, também, o maior consumidor mundial de arroz. A China e a Índia são os maiores

produtores e consumidores de arroz no mundo. A importância da cultura do arroz

para o Brasil, junto com a de feijão, já é muito conhecida e aumenta à medida que

cresce o contigente populacional brasileiro (FAGERIA et al., 2008).

Para a safra 2010/11 estima-se que a área plantada com a cultura de

arroz no Brasil seja em torno de 2.74 a 2.78 milhões de hectares, e a produção deve

alcançar algo em torno de 12.24 milhões de toneladas nesta safra. A produtividade

média nacional na safra 2009/10 foi em torno de 4.073 kg/ha-1, sendo que em Santa

Catarina a produtividade ultrapassou os 7.000 kg/ha-1 e em Mato Grosso a média foi

de 3.008 kg/ha-1(CONAB, 2010).

Existem três tipos de ecossistemas de arroz: terras altas, várzeas

úmidas e irrigados por inundação. No Brasil o ecossistema de arroz inundado ocupa

60% da produção nacional e a sua produção é concentrada em regiões de baixios

(BARRIGOSSI et. Al., 2004), em que o arroz é cultivado em áreas sistematizadas

com irrigação por inundação. (FAGERIA et al., 2008). O arroz de várzeas úmidas

são encontrados nas planícies dos rios e lagos (KLAMT et al., 1985).

No Brasil, o cultivo do arroz de terras altas concentra-se na região do

cerrado. O arroz de terras altas, cultivada em áreas geralmente irrigadas, fica

totalmente dependente da precipitação pluvial para o suprimento de água

(CRUSCIOL et al., 1999), a irrigação por aspersão também tem-se apresentado

como uma alternativa eficiente para o cultivo do arroz de terras altas (CRUSCIOL et

al., 2000).

A região dos cerrado tem sido fundamental para a expansão da fronteira

agrícola brasileira, tornando irreal o antigo conceito sobre o potencial dessa área

12

com finalidades produtivas. Entretanto, os solos dessa região, em geral, apresentam

baixa fertilidade natural e elevada acidez (GOEDERT, 1989; FAGERIA; SOUZA,

1995). O cultivo do arroz na Região Centro-Oeste tem como um dos objetivos a

abertura de novas áreas agrícolas, em virtude da tolerância dessa cultura a solos

com baixos teores de nutrientes (CRUSCIOL et al., 1999), dentre eles o boro

(FAGERIA, 2000).

O boro (B) é um dos micronutrientes mais limitantes à produção vegetal

(BROWN; SHELP, 1997), sendo, na faixa de pH 4,0 a 8,0, absorvido como H3BO3 e

H2BO3. Sua disponibilidade no solo afeta significativamente as concentrações nos

tecidos vegetais, e seus teores extremamente baixos ou elevados permitem

observar nas folhas manifestações visíveis e características desses extremos

(MALAVOLTA et al., 1997). O B é exigido em pequenas quantidades pela cultura do

arroz, sendo a decisão para aplicar doses adequadas de boro vital para aumentar a

produtividade do arroz (FAGERIA, 1998).

Os solos do cerrado apresentam condições físicas adequadas para o

crescimento das plantas (LOPES, 1983; FAGERIA, 1994). Sua friabilidade,

porosidade e permeabilidade facilitam o crescimento das raízes. Por outro lado,

apresentam baixa capacidade de retenção de água, baixa fertilidade natural e às

vezes níveis tóxicos de alumínio (FAGERIA; BRESEGUELLO, 2004). A calagem é

uma das práticas menos dispendiosas e efetivas na correção da acidez e fornece Ca

e Mg (WERNER, 1986).

Uma agricultura moderna exige o uso de corretivos em quantidades

adequadas, a fim de atender a critérios racionais que permitam conciliar o resultado

econômico positivo com a preservação dos recursos naturais do solo e do ambiente

com a expressão máxima do potencial produtivo das culturas (FAGERIA, 1989;

RAIJ, 1991).

O custo de produção de áreas novas no cerrado apresenta valores elevados,

em vista de que o número de operações agrícolas (abertura do cerrado, limpeza da

área e sistematização da área) é maior quando comparado a áreas de produção já

consolidadas (plantio direto). A técnica da calagem ainda é prática mais difundida

para corrigir a acidez do solo (SANTOS et al.). Porém, em áreas de baixa fertilidade

(áreas novas), são exigidas grandes quantidades de calcário, e como as jazidas de

13

calcário geralmente são distantes das áreas de produção o custo da calagem (preço

da tonelada + transporte), aumenta ainda mais o custo de produção final da cultura,

e também, a cultura do arroz é bastante tolerante à acidez do solo e, por isso, a

prática da calagem deve ser considerada apenas quando o arroz for plantado em

sistema de rotação (FAGERIA, 2006).

Com base neste contexto, e visando diminuir o custo de produção e/ou evitar

custos de produção mais elevados, testou-se a hipótese do uso do boro em áreas

novas do cerrado de baixa fertilidade natural, sem a realização da calagem, como

uma tentativa de elevar a produção, sem elevar seu custo de produção, pois a

quantidade de boro utilizada na cultura do arroz é baixa, não sendo recomendadas

doses acima de 3,0 kg por hectare (FAGERIA et al., 2003). O preço do kg do ácido

bórico em dezembro de 2010, foi em torno de R$2,15 e o valor médio da tonelada do

calcário calcítico foi de R$82,00 (sem o transporte) (CONAB, 2010).

O objetivo deste trabalho foi avaliar se o Boro quando aplicado na cultura do

arroz de terras altas com baixo nível tecnológico, proporcionaria um ganho de

produtividade na cultura do arroz.

14

2 REVISÃO DE LITERATURA

O sistema de produção de arroz em terras altas que depende do

regime de chuva é chamado de arroz de terras altas, mais recentemente, de arroz

aeróbico. Este ecossistema é mais comum na América Latina e na África. O arroz de

terras altas é cultivado em aproximadamente, 17 milhões de hectares no mundo,

sendo 10,5 milhões de hectares na Ásia, 3,7 milhões na América Latina e 2,8

milhões de hectares na África. No Brasil a área plantada com arroz de terras altas é

de 1.8 milhões de hectares, concentrada nas regiões Centro-Oeste, Mato Grosso e

Goiás, representando 43,3% da área total cultivada com este produto; Nordeste,

Piauí e Maranhão (37%); e Norte, Pará e Rondônia (18,9%). Em nível mundial, a

média de produtividade do arroz de terras altas é inferior a 2.000 kg/ha-1, enquanto

a média de produtividade do arroz irrigado esta em torno de 4.500 kg/ha-1. A baixa

produtividade do primeiro pode ser atribuída a instabilidade dos fatores climáticos e

ao potencial produtivo das cultivares. A América Latina e a África são os continentes

que dispõem de mais área para expansão do cultivo do arroz de terras altas. Apesar

de sua produtividade ser inferior a do arroz irrigado, este sistema apresenta

vantagens devido ao seu baixo custo de produção e reduzido consumo de água

(BARIGOSSI et al., 2004).

A acidez do solo é um dos fatores mais importantes que limitam a

produção das culturas e solos tropicais altamente intemperizados, como os de

cerrado (GOEDERT, 1983; FAGERIA et al., 1991). A maior área de solos ácidos

esta localizada na América do Sul, onde ocupam 85% da área total e segundo

Cochrane (1989) aproximadamente 850 milhões de hectares são subutilizados para

a produção agrícola. No cerrado brasileiro, que ocupa cerca de 200 milhões de

hectares, o pH médio do solo esta em torno de 5 (FAGERIA et al., 1999). A

precipitação média anual na região é de aproximadamente 1.500 mm e a lixiviação

de bases a longo prazo é uma das principais razões do desenvolvimento de acidez

nos solos (GOEDERT, 1983). De acordo com Fageria et al. (1991), em condições de

clima tropical em que a precipitação é maior que a evaporação, a acidificação do

15

solo é um processo contínuo, que pode ser acelerado pela atividade das plantas,

animais e seres humanos, ou diminuído pelo manejo adequado.

De acordo com Malavolta e Kliemann (1985), os solos característicos

do Centro–Oeste brasileiro apresentam-se de maneira geral ácidos, altamente

dependentes de matéria orgânica (M.O.) e pobres em nutrientes, como o boro (B),

por exemplo.

Deficiências de B e Zn são as mais comuns nas culturas brasileiras

(MALAVOLTA et al., 1997). Nas culturas anuais a forma mais utilizadas para

prevenir ou corrigir a deficiência desses nutrientes é a adubação no sulco ou em

cova, e os micronutrientes incorporados aos macronutrientes da formulação de

plantio (LOPES, 1999).

O boro é exigido em pequenas quantidades pela cultura do arroz,

sendo a decisão para aplicar doses adequadas de boro vital para aumentar a

produtividade do arroz (FAGERIA, 1998), exigindo-se cautela por ser o intervalo de

deficiência e toxicidade bastante estreito (SCIVITTARO; MACHADO, 2004).

Marschner (1995) cita que a toxicidade de boro é mais comum em regiões áridas ou

semiáridas, ou ainda nas relacionadas com água de irrigação com altos teores de B.

O mesmo autor ainda cita que o gradiente entre os níveis crítico e tóxico é pequeno

e considera, também, que as concentrações tóxicas variam com a espécie vegetal.

O boro ocorre sob cinco formas no solo: minerais primários,

secundários, adsorvido aos colóides, em solução como ácido bórico (H3BO3) e

ânions borato (H2BO-3, HBO32- e BO3-), ou contido na matéria orgânica e biomassa

microbiana (SHORROCKS, 1997). De acordo com Cruz et al. (1987), quando se

adiciona B ao solo, parte permanece na solução do solo (disponível para as plantas)

e parte é adsorvida aos colóides. A variação do pH do solo é o fator que mais

influencia a disponibilidade de boro para as plantas, ou seja, em valores de pH mais

baixos a forma predominante é o H3BO3, que tendo pouca afinidade com os minerais

de argila e outros colóides, é pouco adsorvido e torna-se mais disponível para as

raízes. A medida que o pH é elevado, aumenta a concentração de boro na forma de

ânions borato, com conseqüente aumento na adsorção do elemento, resultando em

menor disponibilidade para as culturas (KEREN et al., 1985).

16

Dentre as fontes de boro, o borax (Na2B4O7.10H2O ou NaB4O7.5H2O),

o solubor (Na2B8O13.4H2O) e o ácido bórico (H3BO3) são solúveis em água,

enquanto a colemanita (Ca2B6O11.5H2O) é mediamente solúvel e a ulexita

(Na2Ca2B10O18.16H2O) é insolúvel em água (LOPES, 1999).

O contato B-raiz ocorre basicamente em razão do fluxo de massa que

é afetado pela taxa respiratória da planta. O boro é adsorvido via raízes nas formas

de H3BO3 (OERTLI; GRGURVIC, 1975), e como a absorção independe da

temperatura e não é afetada por inibidores de respiração, infere-se que seja

processo passivo (PRADO, 2008).

Desse modo o boro na forma de B (OH)3 parece ser o único nutriente

que tem alta permeabilidade e vence as membranas por processo passivo, sem a

necessidade de um processo intermediário mediado por uma proteína (WELCH,

1995). O processo passivo do boro ocorre por difusão, pois logo após a sua entrada

na célula é transformado em compostos que seriam presos na parede celular ou

citoplasma, ficando na forma não-trocável, e assim diminui sua concentração interna

nas células, favorecendo o gradiente de difusão do mesmo por meio externo para

interno (PRADO, 2008).

O local de aplicação do boro também pode afetar a quantidade do

nutriente absorvido (PRADO, 2008). Nesse sentido, Boaretto (2006) estudou a

aplicação de 1kg/ha-1 de boro no solo e na folha de citrus em produção, e verificou

que a quantidade absorvida foi de 65 e 17 g/ha-1 de boro, para aplicação de boro no

solo e na folha respectivamente. Assim concluiu que a eficiência de absorção de

boro pelas raízes é cerca de 3,5 vezes superior a eficiência de absorção de boro

pelas folhas.

A presença do boro afetando a atividade de componentes específicos

da membrana pode aumentar a capacidade da raiz para absorver P, CL e K

(MALAVOLTA, 1980).

A matéria orgânica do solo é a principal fonte de boro para as plantas.

Assim é importante controlar os fatores que afetam a disponibilidade do nutriente no

solo, a fim de manter a concentração de boro no solo em níveis adequado ás

culturas. Sempre que a concentração estiver baixa (<0,20mg/dm-3) ou até média

(0,20-0,60 mg/dm-3), (extrator de água quente) (RAIJ et al., 1996), existe potencial

17

de resposta das plantas em geral à aplicação desse micronutriente, que pode variar

em razão da exigência nutricional da cultura (PRADO, 2008).

O boro é considerado imóvel no floema, e nesses casos, o nutriente

não é transportado para as partes mais jovens da planta, locais onde normalmente

aparecem os sintomas de deficiência, exceto para espécies que produzem

quantidades expressivas de polióis, como ocorre para alguns grupos das famílias

Rosaceae, Rubiaceae e Celestraceae (HU et al., 1997).

O boro é um elemento ativador de enzimas que atuam em diversos

processos metabólicos, tais como transporte de carboidratos, metabolismo das

auxinas e formação das raízes por meio da divisão, alongamento e junção da parede

celular e atividade das membranas celulares (MARSCHNER, 1995; LUND et al.,

1996; ONO; RODRIGUES, 1996). Dentre suas funções, vale destacar a participação

no alongamento celular, por fazer parte dos polissacarídeos da parede celular,

sendo sua desordem nutricional prejudicial ao crescimento radicular (OBATA, 1995).

Os resultados dos trabalhos com boro na cultura do arroz tem

demonstrado redução no desenvolvimento vegetal e decréscimo no rendimento de

grãos (LOPES et al., 1985), em razão do efeito negativo do excesso de boro no solo

em determinadas circunstâncias (OBATA, 1995). Fageria et al. (2003) observaram

que teores acima de 3,0 mg/kg-1 de boro no solo tornam-se tóxicos a cultura.

É de fundamental importância o conhecimento de como o cultiar

comporta-se na absorção dos nutrientes no campo, em especial o boro, pois existem

diferenças interespecíficas para o arroz. Os mecanismos de resposta da cultura do

arroz ao boro dependem do genótipo, das diferentes classes de respostas a

adubação, pela capacidade genética diferente, mecanismos ativos e passivos e

absorção para o elemento (DORDAS; BROWN, 2001).

Rerkasem e Jamjod (1997) argumentam que a adubação boratada é

uma prática simples e de baixo custo para corrigir deficiências nutricionais de

culturas agrícolas como o girassol. Contudo Mortvedt e Woordruff (1993),

recomendam cautela na recomendação de adubos boratados, devido ao estreito

intervalo entre deficiência e toxicidade, ou seja, dependendo da fonte, da dose ou

das condições de uso, a aplicação de B para corrigir uma deficiência pode vir a ser

18

tóxica. A deficiência pode ser corrigida tanto por aplicações de boro visa solo como

foliar (DÍAZ-ZORITA, 2001).

Segundo Ungaro (2000), em solos que tenham recebido correções com

calcário, e teores de boro estiverem abaixo de 0,26 mg/dm-3, a suplementação pode

ser feita nas adubações de semeadura e cobertura, misturando-se doses de ácido

bórico aos fertilizantes formulados a serem aplicados na lavoura.

19

3 MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido a campo no município de Nova Xavantina –

MT na safra 2009/10 em duas áreas: primeiro ano de produção (abertura) situada na

latitude 14º40'24" sul , longitude 52º21'11" oeste e a na altitude de 299m; e segundo

ano de produção de arroz situada na latitude 14º 23’ 25.4” sul, longitude 51º52’ 9.96

oeste e na altitude de 311m. Essas áreas se encontravam a 4.000m de distância e

foram conduzidas no mesmo período. O clima da região de Nova Xavantina é do tipo

Aw na classificação de Köppen, com seis a oito meses de chuva, com precipitação

anual média de 1300 a 1500 mm e temperatura média mensal de 25°C

(COCHRAME et al., 1985 apud MARIMON, 2003).

Na área de primeiro ano foi realizado o desmatamento, o enleiramento

e a queima da leira. O preparo do solo foi feito no sistema convencional um mês

antes do plantio, com duas gradagens aradora e uma gradagem niveladora. Após o

preparo do solo foi realizada a catação manual de restos de raízes e tocos, após

isso a área ficou em repouso até a semeadura, não sendo realizada a calagem.

Já na área de segundo ano de cultivo de arroz, do período da colheita

até a semeadura do experimento, a área ficou em repouso, mantendo-se os restos

culturais da safra anterior e também realizou-se o pastoreio de gado sobre a

palhada, com o objetivo de o gado se alimentar desses restos culturais, após isso foi

realizada a dessecação das plantas daninhas existentes 15 dias antes da

semeadura com os herbicidas Glifosate (na dosagem de1,55 L/ha de i. a.),

Flumioxazim (na dosagem de 3,0 g/ha de i. a.) e 2,4-D (na dosagem de 25 ml/ha de

i.a.). Após a dessecação foi realizado o preparo do solo com uma gradagem

niveladora.

Nas duas áreas foi realizada a amostragem do solo na profundidade de

0 a 20 cm e os resultados obtidos foram os seguintes: Área de primeiro ano 4,2 pH

em CaCl2;; 5,2 pH em SMP; 105,0 H+Al mmolc/dm3; 10 Al mmolc/dm3; 42 M.O.

g/dm3; 4,0 Ca mmol/dm3; 3,0 Mg mmol/dm3; 1,8 K mmol/dm3; 6,0 P mg/dm3: 3,6 S

mg/dm3; 9,0 SB mmol/dm3; 53 M%; 114 CTC mmol/dm3; 8 V%; 19,0 Mn mg/dm3;

121,0 Fe mg/dm3; 0,9 Cu Mg/dm3; 3,0 Zn mg/dm3 e 0,21 de B mg/dm3.

20

Já os resultados para a área de segundo ano foram: 4,5 pH em CaCl2;;

5,6 pH em SMP; 66,0 H+Al mmolc/dm3; 7,0 Al mmolc/dm3; 38,0 M.O. g/dm3; 11,0 Ca

mmol/dm3; 4,0 Mg mmol/dm3; 0,7 K mmol/dm3; 11,0 P mg/dm3: 3,1 S mg/dm3; 16,0

SB mmol/dm3; 30 M%; 81 CTC mmol/dm3; 19 V%; 15,7 Mn Mg/dm3; 67,7,0 Fe

mg/dm3; 0,4 Cu mg/dm3; 3,8 Zn mg/dm3 e 0,21 de B mg/dm3.

A adubação N-P-K foi realizada de acordo com a análise do solo,

sendo recomendado 160 kg de 08-28-16 por ha-1, onde cada parcela recebeu 0,544

kg. E não foi realizada a calagem em nenhuma das áreas.

Para a semeadura foi utilizada a cultivar BRS Sertaneja, sendo ela uma

cultivar precoce, de grãos longofinos, caracterizada por plantas vigorosas,

moderadamente perfilhadoras, porte médio, folhas largas, e com mediana

resistência ao acamamento. Suas panículas são longas e com elevado número de

espiguetas. É uma cultivar de ampla adaptação, com bom comportamento nos

Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, etc. com ciclo de aproximadamente

120 dias. E antes da semeadura foi realizado o tratamento das sementes com

fungicida Carboxina (na dosagem de 5 mL de i.a. para 100 kg de semente) e

também teve o tratamento com inseticida Carbofuran (na dosagem de 3.5litros de

i.a. para cada 100 kg de semente).

A semeadura foi realizada em dezembro com trator CBT modelo 2105,

130CV e semeadora do modelo Baldan5000 com 20 linhas de plantio e 0,17 m no

espaçamento entrelinhas na quantidade de 115 kg de semente por ha, sendo que

para cada parcela foi utilizado a quantidade de 0,391 kg de semente, sendo que foi

utilizado em todo experimento 18,7 kg de sementes de arroz.

Aos 32 dias após a emergência (DAE) foi realizado a aplicação do

herbicida 2,4-D (na dosagem de 28,8 ml/ha de i.a.), com objetivo de controlar as

plantas daninhas de folhas largas e também foi realizada a aplicação do fungicida

tebuconazole (na dosagem de 0,5 L/ha de i.a.).

Aos 45 DAE foi realizada a adubação nitrogenada, utilizando a fonte

uréia (45% de N) na dose de 50 kg de N por ha, onde se aplicou 0,377 kg de uréia

por parcela após uma chuva de 11 mm. Aos 50 DAE foi realizada a segunda

aplicação do fungicida tebuconazole (na dosagem de 10L/ha de i.a.), com objetivo

de controlar a doença fungica bruzone. E aos 102 DAE foi realizada a colheita

21

manual dos tratamentos, quando os grãos apresentavam em média 16,7% de

umidade.

O delineamento experimental utilizado foi em blocos inteiramente

casualizados com 6 tratamentos e 4 repetições em dois ambientes de produção

(área de primeira ano e área de segundo ano), perfazendo um total de 48 parcelas

de 34m2. Cada parcela teve 3,4 m de largura por 10 m de comprimento, onde cada

parcela teve 20 linhas de semeadura de arroz.

Foram utilizados 6 tratamentos de boro na fonte de ácido bórico (17%

de B), sendo as doses de: 0 kg de B por ha (testemunha), 0,5 kg de B por ha, 1 kg

de B por ha, 1,5 kg de B por ha, 2 kg de B por ha e 2,5 kg de B por ha.

A adubação com Boro foi realizada juntamente com a adubação de

plantio nos sulcos e a dose foi correspondente aos tratamentos testados como se

pode ver na tabela abaixo:

Tabela 1 - Doses de Boro

Dose de B

(kg/ha)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Dose de Ácido Dose Ácido Bórico

Bórico (kg/ha) por parcela (g/34m2)

0,00

2,95

5,90

8,85

11,80

14,75

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Durante e após o experimento 6 itens foram avaliados, sendo:

quantidade de panículas, altura média das plantas, produtividade, peso de 1.000

grãos, qualidade dos grãos (inteiros) e qualidade dos grãos (rendimento). Para a

avaliação de todos os itens foram descartadas as bordaduras, coletando-se os

dados apenas as 10 linhas centrais de 6 m de comprimento. Totalizando 10,2 m2 de

cada tratamento.

Aos 83 DAE foi realizada a avaliação de altura das plantas e número

de panículas, onde a cultura se encontrava no estádio fonológico R2. A avaliação de

22

altura de plantas foi realizada através de amostragem, onde 20 plantas foram

selecionadas ao acaso e a partir dessas plantas foi feita uma média para cada

parcela. Sendo que a altura considerada foi da base do solo até ao ápice da

panícula.

Para avaliação de produtividade, coletou-se todas as panículas de

cada parcela, essas panículas foram debulhadas manualmente. Realizou-se a

secagem dos grãos ao sol e depois foi realizada a limpeza manualmente através do

peneiramento dos grãos com passagem de ar e esses grãos foram coletados,

pesados e armazenados em sacos de papel.

Para avaliação do peso de 1.000 grãos foram coletados 1.000 grãos ao

acaso de cada parcela e foi realizada a pesagem. E para a avaliação da qualidade

de grãos inteiros e rendimento, foram coletados 100 gramas de sementes de arroz

de cada parcela, essas sementes passaram pela máquina de teste de arroz MT

onde ele faz o teste de rendimento e qualidade do arroz.

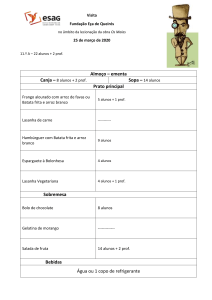

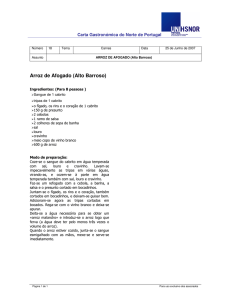

A distribuição pluviométrica durante o ciclo da cultura do arroz nos dois

ambientes de produção avaliados pode ser vista na figura 1.

FIGURA 1 - Distribuição pluviométrica durante o ciclo da cultura do arroz

23

Os dados originais foram submetidos à análise de regressão, em que

foi ajustada a equação linear significativa até 1% de probabilidade pelo teste Tukey.

24

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

FIGURA 2 - Altura de plantas de arroz, sobre diferentes doses de boro e em área de

primeiro ano (área 1) e área de segundo ano de cultivo de arroz (área 2).

**significativo a 1%, nsnão significativo.

Analisando a altura das plantas de arroz, na área de primeiro ano (área

1), em relação a diferentes doses de boro, pode-se notar que a altura das plantas

aumentaram de acordo com que se aumentou as doses de B. Onde a maior dose de

B avaliada (2,5 kg de B), obteve-se os melhores resultados em relação a altura da

planta, sendo que as plantas nessa dose, tiveram um crescimento médio de 95 cm

de altura (figura 2).

Já a área de segundo ano (área 2) de cultivo de arroz, a altura das

plantas não respondeu as doses avaliadas, onde a altura média das plantas de arroz

foi de 79,1 cm de altura como se pode ver na figura 2. Do fato da área de segundo

ano sofrer um período de estiagem de 10 dias e ter um menor volume pluviométrico

durante o seu ciclo, contribuiu para que as plantas desenvolvessem menos.

25

Em experimento realizado por KAPPES et al. (2008), mostrou que a

altura de plantas de soja respondeu significativamente a adubação boratada, onde

os melhores resultados foram alcançados quando se utilizou a dose de 200 a 300 g

de B/ha-1 via foliar.

FIGURA 3 - Número de panículas de arroz, sobre diferentes doses de boro e em

área de primeiro ano (área1) e área de segundo ano de cultivo de arroz

(área 2).

**significativo a 1%, nsnão significativo.

O número de panículas de arroz na área de primeiro ano, não foi

significativo, não havendo variação entre as doses avaliadas (figura 3)

O número de panículas respondeu significativamente as doses de B

estudadas na área de segundo ano, onde a dose de 2,0 kg de boro proporcionou o

desenvolvimento de 2.872 panículas (figura 3). Como essa área teve menor altura

das plantas e também sofreu uma estiagem, estimulou o perfilhamento das plantas

de arroz, tendo assim um maior número de panículas. Se observar a área de

primeiro ano, que teve um ambiente melhor de produção e assim, tendo um estande

26

mais uniforme, o maior resultado alcançado foi o de 2.022 panículas, 29,6%

panículas a menos que a área de segundo ano.

FIGURA 4. Peso de 1.000 grãos de arroz, sobre diferentes doses de boro e em área

de primeiro ano (área 1) e área de segundo ano de cultivo de arroz (área

2).

**significativo a 1%, nsnão significativo.

O peso de 1.000 grãos tanto para área de abertura de cerrado (área 1)

como para área de segundo ano de cultivo de arroz não foi influenciado pelas doses

de B avaliadas (figura 4). Silvestrin et al. (2010) e Kappes et al. (2007), também não

obtiveram resultados significativos em relação a massa de 1.000 grãos em relação a

adubação boratada nas culturas de milho e soja respectivamente.

A produtividade foi significativa para área de primeiro ano (área 1), isso

pode ter ocorrido devido ao

fato de que essa área apresentou melhor

desenvolvimento vegetativo, conforme confirmado nos valores obtidos com a altura

das plantas, e ainda menor quantidade de panículas, no qual conseqüentemente,

essas plantas aproveitaram melhor os nutrientes disponíveis no solo durante a

27

formação de grãos (figura 5). A produtividade respondeu linearmente a adubação

boratada, onde a maior dose de B avaliada (2,5 kg) alcançou a produtividade de

2.677 kg por hectare. Foloni et al. (2010) observou que o B aplicado no sulco de

semeadura, promoveu incremento de fitomassa e produção de grãos na cultura do

girassol. Valores esses também confirmados por Silvestrin et al. (2010), onde a

produtividade do milho aumentou quando se aplicou a dose de 3 kg de B/ha-1.

FIGURA 5 - Produtividade do arroz, sobre diferentes doses de boro e em área de

primeiro ano (área 1) e área de segundo ano de cultivo de arroz (área

2).

**significativo a 1%, nsnão significativo.

A adubação boratada não foi significativa na produtividade do arroz na

área de segundo ano de cultivo (figura 5).

28

FIGURA 6 - Grãos inteiros do arroz, sobre diferentes doses de boro e em área de

primeiro ano (área 1) e área de segundo ano de cultivo de arroz (área 2).

**significativo a 1%, nsnão significativo.

A porcentagem de grãos inteiros expressa a quantidades de grãos de

arroz que se mantiveram inteiros (intactos após o beneficiamento na máquina de

teste de arroz). Como se pode ver na figura 6 a variável grãos inteiros na área de

primeiro ano apresentou resultado significativo, corroborando com as variáveis altura

de plantas, número de panículas e produtividade. No qual a área de primeiro ano

teve um ambiente de produção mais favorável (figura 1), tendo assim menos falhas

durante o desenvolvimento inicial da cultura do arroz, o que é comprovado na

variável número de panículas, pois, quando há uma falha no crescimento inicial da

cultura, as plantas de arroz tendem a perfilhar mais. Com uma quantidade menor de

perfilhos, há uma melhor relação entre a quantidade de nutrientes disponível no solo

com o número de panículas, ou seja, se tem menos panículas competindo pela

mesma quantidade de nutrientes e conseqüentemente, proporcionando um melhor

desenvolvimento e qualidade dos grãos. Sendo assim, com panículas mais bem

formadas, se tem mais grãos inteiros, havendo menores perdas durante o processo

de colheita e beneficiamento da cultura do arroz. A área de primeiro apresentou 74%

de grãos inteiros.

29

A porcentagem de grãos inteiros não respondeu a adubação boratada

(figura 6) na área de segundo ano de cultivo de arroz. Observando a variável

número de panículas (figura 3) que respondeu a adubação boratada, pode-se

concluir que devido ao maior perfilhamento que se teve nessa área, o boro

disponível no solo, foi utilizado durante o desenvolvimento das plantas e na

formação das panículas.

O rendimento de grãos de arroz expressa a porcentagem do

rendimento (arroz puro, sem impureza) dos grãos de arroz em relação a

porcentagem dos grãos inteiros, ou seja, dos grãos de arroz que foram aproveitados

após a primeira seleção (grãos inteiros). O rendimento de grãos foi significativo em

relação às doses de B avaliadas (figura 7).

FIGURA 7 - Rendimento dos grãos arroz, sobre diferentes doses de boro e em área

de primeiro ano (área 1) e área de segundo ano de cultivo de arroz (área

2).

**significativo a 1%, nsnão significativo

30

O rendimento dos grãos aumentou linearmente de acordo com que se

utilizou maiores quantidades de B no solo. Observando a variável peso de 1000

grãos (figura 4), mesmo não podendo fazer uma comparação entre as duas áreas

estudadas, pois essas áreas apresentaram diferentes teores de nutrientes no solo e

ainda tiveram ambientes totalmente distintos de produção, percebe-se, que o peso

de 1.000 grãos da área de segundo ano, teve uma ligeira queda em relação a área

de abertura de cerrado, cerca de 3,1 gramas por 1.000 grãos. Sendo assim, a área

de segundo ano, teve grãos menos desenvolvidos, conseqüentemente grãos

menores, o que provoca uma menor porcentagem de quebra durante a colheita e o

beneficiamento do arroz, proporcionando um melhor rendimento. Onde a maior dose

avaliada de 2,5 kg/ha-1 alcançou o valor máximo do rendimento dos grãos (78% de

rendimento).

Ainda observando a figura 7, notou-se que o rendimento de grãos da

área de abertura de cerrado, não respondeu as doses de B no solo. Isso se deve ao

fato de que, como essa área apresentou uma maior porcentagem de grãos inteiros

(figura 6), havia grãos mais saudáveis, e por isso, houve menor variação durante o

processo de beneficiamento do arroz.

TABELA 2 - Relação Custo/Beneficio da adubação boratada da área de primeiro ano

(ha)

Produtividade1

(sc 60 kg)

Receita2

Custo/Beneficio3

R$ 0,00

R$ 6,34

R$ 12,69

R$ 19,03

R$ 25,37

R$ 31,71

-8,13

5,88

1,63

0,04

1,08

-R$ 251,00

R$ 182,13

R$ 50,38

R$ 1,29

R$ 33,33

-R$ 257,34

R$ 169,44

R$ 31,35

-R$ 24,08

R$ 1,62

Tratamento

Custo

(Kg de B/ha)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Valores baseados no preço do kg do ácido bórico a R$2,15 e a saca de 60 kg de

arroz a R$31,00 (CONAB, 2011). 1Produtividade superior em relação a testemunha

(Saca 60 Kg); 2Receita com base na produtividade (há); 3Custo/Beneficio =(Receita

– Custo).

31

Analisando a tabela 2, pode-se notar que a maior relação custo

beneficio na área de primeiro ano, foi alcançada quando se utilizou a dose de 1 kg

de boro, onde essa dose proporcionou um incremento de 5,88 sacas de arroz (60

kg) em relação a dose zero (testemunha). Considerando o preço da saca de arroz a

R$ 31,00 (CONAB, 2011), o custo beneficio do aumento da produtividade foi de

R$169,00 por hectare. Percebe-se também valores positivos no custo beneficio nas

doses de 1,5 e 2,5 kg de B, onde obtiveram a receita liquida de R$31,35 e R$1,62

respectivamente. A dose de 0,5 kg foi a que obteve o pior resultado, onde a

produtividade obtida com o uso desta dose foi de 8,13 sacas de arroz a menos que a

testemunha.

TABELA 3 - Relação Custo/Beneficio da adubação boratada da área de segundo

ano

(ha)

Produtividade1

(sc 60 kg)

Receita2

Custo/Beneficio3

R$ 0,00

R$ 6,34

R$ 12,69

R$ 19,03

R$ 25,37

R$ 31,71

5,13

1,30

1,00

10,00

11,80

R$ 154,04

R$ 164,04

R$ 41,33

R$ 308,71

R$ 365,54

R$ 147,70

R$ 151,35

R$ 22,30

R$ 283,34

R$ 333,83

Tratamento

Custo

(Kg de B/ha)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Valores baseados no preço do kg do ácido bórico a R$2,15 e a saca de 60 kg de

arroz a R$31,00 (CONAB, 2011). 1Produtividade superior em relação a testemunha

(Saca 60 Kg); 2Receita com base na produtividade (há); 3Custo/Beneficio =(Receita

– Custo).

Todas as doses de boro utilizadas na área de segundo ano

proporcionaram resultados positivos na receita e no custo beneficio quando

comparados a dose que não utilizou boro. A maior receita e conseqüentemente o

maior custo beneficio foi alcançado com a dose de 2,5 kg de boro, que proporcionou

um ganho de R$333,83 por hectare (11,80 sacas de arroz). O menor custo beneficio

foi obtido com a dose de 1,5 kg de boro por hectare, que proporcionou o ganho de 1

32

saca de arroz por hectare, e sendo assim, tirando o custo da adubação que foi de

R$19,03 a receita liquida deste tratamento foi de R$22,30 (Tabela 3).

Esses resultados demonstram que o uso do boro em áreas novas de

cerrado, pode compensar o baixo nível tecnológico que é empregado na formação

de lavouras comerciais. Tanto para a área de primeiro ano como para a área de

segundo ano, o uso do boro proporcionou valores positivos no custo benefício

mesmo sem a calagem. O uso do boro em áreas novas, em hipótese alguma é uma

técnica que visa substituir a calagem, mas sim, é uma técnica que visa obter

produtividades maiores, quando não se faz a calagem (devido ao custo), e

conseqüentemente se tem receitas maiores, não elevando o custo de produção, em

vista de que, o custo dessas novas áreas já são elevados devido as grandes

operações agrícolas que são necessárias para implantar essas lavouras.

33

5 CONCLUSÕES

O uso do boro em áreas novas do cerrado compensou o baixo nível

tecnológico que foi empregado na formação das lavouras, proporcionando

resultados positivos no custo beneficio da lavoura sem acréscimos significativos no

custo de produção.

34

BIBLIOGRAFIA

BARRIGOSSI, J; LANNA, A; FERREIRA, E. Agrotóxicos no cultivo do arroz no

Brasil: análise do consumo e medidas para reduzir o impacto ambiental negativo.

Santo Antônio de Goias – GO: Embrapa, 2008.

BOARETTO, R. Boro em Laranjeira: absorção e mobilidade. 2006. 120 p. Tese

(Doutorado) – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo.

Piracicaba.

BROWN, P; SHELP, B. Boron mobility in plants. The Hague, Plant and Soil, v.

193, p. 85-101, 1997.

COCHRANE, T. Chemical properties of native savanna and forest soils in central

Brazil. Soil Science Society of America Journal, Madison, v. 53, p. 139-141,

1989.

CRUSCIOL, C. et al. Produtividade do arroz irrigado por aspersão em função do

espaçamento e da densidade de semeadura. Pesq. Agropec. Bras., v. 35, p. 10931100, 2000.

CRUSCIOL, C. et al. Matéria seca e absorção de nutrientes em função do

espaçamento e da densidade de emeadura em arroz de terras alta. Scientia

Agricola, v. 5, p. 63-70, 1999.

CRUZ, M. C. P.; NAKAMURA, A. M.; FERREIRA, M. E. Adsorção de boro pelo solo:

efeito da concentração e do pH. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 22,

p. 621-626, 1987.

DÍAZ-ZORITA, M. Manejo de la nutricion mineral de cultivos de girasol. In: XIV

REUNIÃO NACIONAL DE PESQUISA DE GIRASSOL, XIV, SIMPÓSIO NACIONAL

SOBRE A CULTURA DO GIRASSOL, II., 2001, Rio Verde. Anais... Rio Verde:

FESURV/IAM, 2001. p. 5-13.

ENGLER, M; BUZETTI, S. et al. Ways of applying boron and zinc to two upland rice

cultivars. Científica, Jaboticabal, v. 34, n. 2, p. 129-135, 2006.

35

FAGERIA, A. S. Solos tropicais e aspectos fisiológicos das culturas. Brasília,

DF:Embrapa-DPU, 1989. 425 p. (EMBRAPA-CNPAF. Documentos.18).

FAGERIA, N. K. Soil acidity affects availability of nitrogen, phosphorus, and

potassium. Better Crops International, v. 10, p. 8-9, 1994.

FAGERIA, N. Níveis adequados e tóxicos de boro na produção de arroz, feijão,

milho, soja e trigo em solo de cerrado. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola

e Ambiental, v. 4, p. 57-62, 2000.

FAGERIA, N. K. A cultura do arroz no Brasil. 2.ed. Santo Antônio de Goiás :

Embrapa Arroz e Feilão, 2006.

FAGERIA, N. Manejo da calagem e adubação do arroz. In: BRESEGHELLO, F.;

STONE, L. Tecnologia para o arroz de terras altas. Santo Antônio de Goiás:

Embrapa Arroz e Feijão, 1998. p. 67-78.

FAGERIA, N. Níveis adequados e tóxicos de boro na produção de arroz, feijão,

milho, soja e trigo em solo de cerrado. R. Bras. de Eng. Agr. e Amb., v. 4, p. 57-62,

2000.

FAGERIA, N. et al. Response of upland rice and common bean to liming on an

Oxisol. In: WRIGHT, R. J.; BALIGAR, V. C.; MURRMAN, R. P. (eds.). Plant-soil

interactions at low pH. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.

1991. p. 519-525.

FAGERIA, N; SOUZA, N. Resposta das culturas de arroz e feijão em sucessão à

adubação em solo de cerrado. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 30,

n. 3, p. 359-368, mar. 1995.

FAGERIA, N; GHEYI, H. Efficient crop production. Campina Grande: UFPB,

1999. 547 p.

FAGERIA, N. K.; STONE, L. F. Manejo da acidez dos solos de cerrado e de

várzea do Brasil. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 1999. 42 p.

(Embrapa Arroz e Feijão. Documentos, 92).

36

FAGERIA, N; BARBOSA M; STONE, L. Doses e teores adequados e tóxicos de

micronutrientes no solo e plantas de culturas anuais. In: CONGRESSO

BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 19., Ribeirão Preto, 2003. Resumos...

Ribeirão Preto, 2003. CD-ROM

FAGERIA, N. K.; BRESEGUELLO, F. Nutritional dignostic in upland rice production

in some munipalities of state of Mato Grosso, Brazil. Journal of Plant Nutrition, v.

27, n. 15-28, 2004.

FAGERIA, N; FILHO, M; SOARES, D. Nutrição de plantas: diagnose foliar em

grandes culturas. Jaboticabal-SP: Funep, 2008. 331 p.

FOLONI, J. et al. Desenvolvimento de grãos e produção de fitomassa do girassol

em função de adubações boratadas. Biosci. J., Uberlândia, v. 26, n. 2, p. 273-280,

Mar./Apr. 2010

GOEDERT, W. Região dos cerrados: potencial agrícola e política para seu

desenvolvimento. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 24, n. 1, p. 1-17,

jan. 1989.

GOEDERT, W. Management of the cerrado soils of Brazil: A review. Journal of

Soil Science, Oxford, v. 34, p. 405-428, 1983.

HU, H. et al. Isolation and characterization of soluble boron complexes in higher

plants: the mechanism of phloem mobility of boron. Plant Physiology, Waterbury, v.

113, p. 649-655, 1997.

KAPPES, C; GOLO, A; CARVALHO, M. Doses e épocas de aplicação foliar de boro

nas características agronômicas e na qualidade de sementes de soja. Scientia

Agraria, Curitiba, v. 9, n. 3, p. 291-297, 2008.

KEREN, R.; BINGHAM, F. T.; RHOADES, J. D. Effect of clay mineral content in soil

on boron uptake and yield of wheat. Soil Science Society of America Journal,

Madson, v. 49, p. 1466-1470, 1985.

KLAMT, E; KAMPF, N; SCHENEIDER, P. Solos de várzea no Estado do Rio

Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 1985. (Boletim Técnico de Solos, 4).

37

LOPES, A. S. Micronutrientes: filosofias de aplicação e eficiência agronômica.

São Paulo: ANDA, 1999, 72 p. (ANDA. Boletim Técnico, 8).

LOPES, M. et al. Efeito de micronutrientes sobre o rendimento de grãos de arroz

irrigado. In: REUNIÃO DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 14., Pelotas, 1985.

Anais... Pelotas, Embrapa – CPATB, 1985. 226-234 p.

LOPES, A. Micronutrientes filosofias de aplicação e eficiência agronômica.

São Paulo: Associação Nacional para Difusão de Adubos, 1999. 70 p. (Boletim

Técnico, 8).

LUND, S; SMITH, A; HACKETT, W. Cuttings of tabacco mutant, rac, undergo cell

divisions but do not initiate adventitious roots inresponse to exogenous auxina.

Physiol. Plant, v. 97, p. 372-380, 1996.

MALAVOLTA, E. Elementos de nutrição de plantas. São Paulo: Agronômica

Ceres, 1980. 251 p.

MALAVOLTA, E.; KLIEMANN. Desordens nutricionais no cerrado. Piracicaba:

Potafós, 1985. 136p.

MALAVOLTA, E; VITTI, G; OLIVEIRA, S. Avaliação do estado nutricional das

plantas: princípios e aplicações. 2.ed. Piracicaba: POTAFOS, 1997. 319 p.

MARIMON, B. S. et al. Padrões de distribuição de espécies na mata de galeria do

córrego Bacaba, Nova Xavantina, Mato Grosso, em relação a fatores ambientais. B.

Herb. Ezechias Paulo Heringer, Brasília, v. 12, p. 84-100, 2003.

MARINHO, J. et al. Crescimento vegetativo do algodoeiro submetido a adubação de

boro em região de cerrado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO, 7.,

2009, Foz do Iguaçu. Sustentabilidade da cotonicultura Brasileira e Expansão dos

Mercados: Anais... Campina grande: Embrapa Algodão, 2009. p. 1885-1891.

MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. New York: Academic Press,

1995. 674 p

38

MORTVEDT, J. J.; WOODRUFF, J. R. Technology and application of boron

fertilizers for crops. In: GUPTA, U. C. (Ed.). Boron and its role in crop production.

Boca Raton: CRC Press Inc., 1993. p. 157-176.

OBATA, H. Micro essential elements. In: MATSUO, T. et al. (eds.). Science of the

rice plant. Tokyo: Food and Agriculture Police Research Center, 1995. 402-417 p.

OERTLI, L; GRGURVIC. Effect of pH on the absorption of boron by excised barley

roots. Agron. J., v. 67, p. 278-80, 1975.

ONO, E.; RODRIGUES, J. Aspecto da fisiologia do enraizamento de estacas

caulinares. Jaboticabal: Universidade Estadual Paulista, 1996. 83 p.

PRADO, R. Nutrição de Plantas. 1.ed. São Paulo, 2008. p. p. 213-215.

RAIJ, B. VAN, et al. Recomendações de adubação e calagem para o estado de

São Paulo. 2.ed. Campinas: Instituto Agronômico & Fundação IAC, 1996. 285 p.

RERKASEM, B.; JAMJOD, S. Genotypic variation in plant response to low boron

and implications for plant breeding. Plant and Soil, Dordrecht, v. 193, p. 169-180,

1997.

ROSOLEM, C; ZANCANARO, L; BISCARO, T. Boro disponível e resposta da soja

em latossolo vermelho-amarelo do Mato Grosso. Rev. Bras. Ciênc. Solo, Viçosa ,

v. 32, n. 6, dez. 2008 . Disponível em:

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010006832008000600016&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 16 jul. 2010.

SANTOS, A. B.; STONE, L. F.; VIEIRA, N. A. (Editores). A cultura do arroz no

Brasil. 2.ed. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feilão, 2006. 1000 p.

SCIVITTARO, W; MACHADO, O. Adubação e calagem para a cultura do arroz

irrigado. Brasília: Embrapa Informações Tecnológicas, 2004. p. 259-297.

SILVESTRIN, V. et al. Produção de grãos de milho em função de níveis de

adubação de boro no solo, região dos campos gerais, Reunião Brasileira de

Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas Guarapari, 29., 2010, Guarapari, Anais...

Guarapari, 2010.

39

SHORROCKS, V. M. The ocorrence and correction of boron deficiency. Plant and

Soil, Dordrecht, v. 193, p. 121-148, 1997.

UNGARO, M. R. G. Cultura do girassol. Campinas: Instituto agronômico, 2000. 36

p.

WELCH R. Micronutrient nutrition of plants. Plant Science, v. 14, n. 1, p. 49-82,

1995.

WERNER, J. C. Calagem para plantas forrageiras. In: SIMPÓSIO SOBRE

MANEJO DE PASTAGENS, 8., Piracicaba, 1986. Anais... Piracicaba, FEALQ, 1986.

p. 191-198.