FACULDADE ASSIS GURGACZ

INFLUÊNCIA DOS EXCIPIENTES NO PERFIL DE

DISSOLUÇÃO DE CÁPSULAS MANIPULADAS DE

NIMESULIDA 100 mg

Cascavel

2013

GEOVANA SANTOS

INFLUÊNCIA DOS EXCIPIENTES NO PERFIL DE

DISSOLUÇÃO DE CÁPSULAS MANIPULADAS DE

NIMESULIDA 100 mg

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado

à Faculdade Assis Gurgacz, FAG, Curso de

Farmácia.

Professor Orientador: Giovane Douglas

Zanin.

CASCAVEL

2013

FACULDADE ASSIS GURGACZ

GEOVANA SANTOS

INFLUÊNCIA DOS EXCIPIENTES NO PERFIL DE DISSOLUÇÃO DE CÁPSULAS

MANIPULADAS DE NIMESULIDA 100 mg

Trabalho apresentado no Curso de Farmácia da Faculdade Assis Gurgacz, como

requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Farmácia, sob a orientação do

Professor Esp. Giovane Douglas Zanin.

BANCA EXAMINADORA

___________________________________

Prof. Esp. Giovane Douglas Zanin

__________________________________

Emerson Machado

FAG

__________________________________

Yara Jamal

FAG

Cascavel, 08 de novembro de 2013.

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, que investiram em minha formação e de muitas formas

me apoiaram, confiaram e deram forças para que eu pudesse chegar até aqui. E dedico

também a todas as pessoas que eu amo presentes em minha vida.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por me iluminar e permitir viver para que eu pudesse

finalizar mais uma etapa.

Aos meus pais, pois sem eles nada disso seria possível. Agradeço principalmente pela

confiança depositada em todos os anos de estudo e constante incentivo.

Agradeço imensamente e infinitamente ao meu namorado, que esteve comigo desde o começo

dessa caminhada e por todos os dias ouviu meus medos e angústias. Obrigada pela

compreensão, apoio e pelo carinho. Te amo.

Ao meu professor orientador Giovane Zanin, pela colaboração com o estudo, pela

credibilidade, atenção, compreensão e pela paciência. Agradeço por todos os seus

ensinamentos, desde o começo do curso, os quais contribuíram muito na elaboração desse

trabalho e com certeza contribuirão muito na minha vida profissional.

A todos os meus professores da faculdade, pela sabedoria transmitida. Em especial àqueles

que fizeram de suas aulas muito mais do que uma obrigação, e repassaram seus

conhecimentos com amor, construindo uma amizade que para sempre será lembrada.

Á nossa querida coordenadora Patrícia, que não está medindo esforços para melhorar o curso

a cada dia.

As minhas amigas, Ana Cristina e Rafaela, meus presentes da faculdade. Agradeço pelo riso

de cada dia, que muitas vezes foram o suficiente para melhorar um momento ruim. Obrigada

por estarem comigo sempre, nas vitórias e derrotas. Obrigada pela confiança que pude ter em

vocês. E principalmente obrigada por existirem. Com certeza durante esses quatro anos fomos

melhores juntas.

Aos meus amigos, Vinícius e Jorge, pelo companheirismo na minha rotina diária, tornando-a

mais divertida. Obrigada Vini por estar sempre presente, desde o começo da faculdade, pelas

conversas, risadas e cumplicidade, e Jorge, obrigada por ser nosso “King”.

Aos meus colegas, mais próximos e também os mais distantes, por ser a minha turma. Turma

que jamais será esquecida e jamais poderá ser substituída. Não seria a mesma sem vocês.

Agradeço aos demais amigos e pessoas que de alguma forma participaram, mesmo que

indiretamente, de toda a minha caminhada até a conclusão do curso.

E por fim, às técnicas de laboratório, em especial Raquel e à Thais, que estiveram presentes

na realização das minhas análises e me auxiliaram de todas as maneiras que puderam.

“If you never try, you’ll never know.”

Coldplay

SUMÁRIO

REVISÃO DA LITERATURA................................................................................................09

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................................31

ARTIGO....................................................................................................................................37

NORMAS DA REVISTA CIENTÍFICA..................................................................................57

9

REVISÃO DA LITERATURA

INFLAMAÇÃO

A inflamação ou flogose (do latim inflamare e do grego phlogos, que significam pegar

fogo) apresenta-se como uma reação nos tecidos a um agente agressor, a qual se caracteriza

morfologicamente pela saída de líquidos e de células do sangue para o interstício. A resposta

inflamatória representa um dos componentes mais importantes da execução das respostas

imunes, fazendo parte dos mecanismos defensivos contra inúmeras agressões (FILHO, 2009).

Sendo fundamentalmente um mecanismo de defesa, a inflamação possui como objetivo

final a eliminação da causa inicial da lesão celular (por exemplo, microorganismos e toxinas)

e das conseqüências de tal lesão (por exemplo, células e tecidos necróticos).

Sem a

inflamação, as infecções se desenvolveriam descontroladamente, as feridas jamais se

cicatrizariam e o processo destrutivo nos órgãos atacados seria permanente (ROBBINS;

COTRAN, 2005).

As respostas de defesa são geralmente benéficas ao organismo e agem para limitar a

sobrevivência e a proliferação dos patógenos invasores, promoverem a sobrevivência do

tecido, reparo e recuperação, e conservar a energia do organismo (LIMA et al., 2007).

As características clínicas da inflamação são descritas há muito tempo pelos papiros

egípcios, porém, Celso, um escritor romano do século I d.C., foi o primeiro a listar os quatro

sinais cardinais definidos pelos sintomas: rubor, tumor, calor e dor, os quais são tipicamente

mais proeminentes na inflamação aguda do que na crônica. O rubor e o calor são explicados

pela hiperemia ativa, em que há maior afluxo de sangue arterial, o tumor, pelo exsudato

infiltrando os tecidos e a dor, pela compressão das terminações nervosas pelo exsudato e por

sua lesão causada pelas toxinas bacterianas (ROBBINS; COTRAN, 2005; FARIA, 2003).

A inflamação tem sido historicamente denominada aguda ou crônica, dependendo da

persistência da lesão, sintomas clínicos e natureza da resposta inflamatória. As características

mais importantes da inflamação aguda incluem o acúmulo de líquidos e componentes do

plasma no tecido afetado, a estimulação intravascular das plaquetas e a presença de leucócitos

polimorfonucleares. Em contrapartida, os componentes celulares característicos da inflamação

crônica são os linfócitos, plasmócitos e macrófagos (ROBBINS; COTRAN, 2005).

As inflamações agudas possuem inicio rápido, com sinais cardeais evidentes, duração

curta (um a dois dias) e presença de exsudato. É uma resposta rápida a um agente nocivo

10

encarregada de levar mediadores de defesa do hospedeiro – leucócitos e proteínas plasmáticas

– ao local da lesão, as quais podem ser desencadeadas por diversos estímulos, como infecções

(bacterianas, virais, parasitárias) e toxinas microbianas; trauma; agentes físicos e químicos

(lesão térmica), corpos estranhos (farpas, terra, suturas) ou pelas reações imunológicas,

também chamadas de reações de hipersensibilidade. O resultado final pode ser a cura, com ou

sem cicatrização, ou a evolução para inflamação crônica se o patógeno ou a substância nociva

persistirem (RANG et al., 2003; ROBBINS; COTRAN, 2005; FARIA, 2003).

A inflamação crônica possui sinais inflamatórios discretos e de longa duração, podendo se

prolongar por meses ou até anos. Apesar de poder ser a continuação de uma inflamação

aguda, a inflamação crônica, na maioria das vezes, começa de maneira insidiosa como uma

reação pouco intensa, geralmente assintomática. Este tipo de inflamação é a causa de dano

tecidual em algumas doenças, como a artrite reumatóide, arteriosclerose e tuberculose. As

causas mais comuns desta inflamação são as infecções persistentes, as exposições

prolongadas a agentes tóxicos, exógenos ou endógenos ou a auto-imunidade (ZAGO, 2011;

FARIA, 2003).

A resposta inflamatória inclui a participação de diferentes tipos celulares, tais como

neutrófilos, macrófagos, mastócitos, linfócitos, plaquetas, células dendríticas, células

endoteliais e fibroblastos, entre outras. Durante a infecção, a quimiotaxia é um importante

evento para o recrutamento de células para o sítio de inflamação. As primeiras células a

chegar ao tecido lesado são os neutrófilos e, posteriormente, os macrófagos teciduais (LIMA

et al., 2007).

A ativação da cascata inflamatória ocorre a partir da ação da fosfolipase A2, que leva à

formação do ácido araquidônico. A partir deste ponto ocorre a ação da enzima Cicloxigenase2 (induzida na sua maioria pelo processo inflamatório), e sequente produção de

prostaglandinas e citocinas pró-inflamatórias que desempenham importante papel no

desenvolvimento e manutenção do processo inflamatório. Um medicamento antiinflamatório

somente possui efeito terapêutico se ele for capaz de reduzir a atividade da COX-2 e da

conseqüente produção de prostaglandinas inflamatórias (FLORY; LEBLANC, 2005).

Durante o processo de inflamação, os macrófagos, neutrófilos e as células teciduais

lesadas liberam uma variedade de substâncias oxidantes, produzindo em grande quantidade

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, induzindo em abundância fatores transcricionais,

que estimulam a produção de uma segunda onda de produtos gênicos que codificam enzimas

com capacidade de eliminar radicais livres (catalase), com atividade de reparo tecidual

11

(colagenase), bem como a produção de citocinas, receptores de superfície celular, moléculas

de adesão, fatores de crescimento e outros mediadores inflamatórios (DRAY, 1995).

Além da formação destas espécies reativas de oxigênio, uma série de substâncias

endógenas, denominados de mediadores, são produzidas no processo inflamatório, podendo

incluir principalmente a bradicinina, serotonina, produtos da cascata do ácido araquidônico,

histamina, adenosina, neuropeptídeos e citocinas (CARVALHO; LÊMONICA, 1998).

Uma vez liberados, esses mediadores promovem uma alteração no mecanismo de

transdução periférica do estímulo nociceptivo, aumentando a sensibilidade de transdução dos

nociceptores de elevado limiar, com conseqüente redução no limiar de percepção do estímulo

doloroso, exagerada resposta a estímulos nociceptivos supralimiares (hiperalgesia) e dor

espontânea (alodínia) (BONICA, 1990; MEYER, 1994 apud CARVALHO; LÊMONICA,

1998).

Mesmo que a resposta inflamatória tenha como objetivo remover o agente agressor e

restaurar a função tecidual, em certas condições, esta lesão local pode causar efeitos

debilitantes, muitas vezes resultantes da entrada de um patógeno na corrente sanguínea,

resultando na ativação sistêmica dos sistemas de mediadores no plasma e nas celulas

inflamatórias. Dentre essas manifestações sistêmicas incluem a febre, o choque, a leucocitose

e a leucopenia (ROBBINS; COTRAN, 2005).

Muitas doenças envolvem inflamação e esta pode ser a causa de dano tecidual em algumas

doenças, como ocorre na esclerose múltipla, doença de Alzheimer, artrite reumatóide, lúpus

eritematoso sistêmico, lesão do cérebro e medula espinal e acidente vascular encefálico

(CORAY; MUCKE, 2002).

O conhecimento da fisiopatologia da dor, com a identificação precisa dos mediadores

inflamatórios liberados e seus mecanismos moleculares de hiperalgesia, é de fundamental

importância no desenvolvimento das drogas analgésicas modernas de maior seletividade e de

menor toxicidade (CARVALHO; LÊMONICA, 1998).

Nessa situação, faz-se necessário o uso de fármacos com atividade antiinflamatória, os

quais irão interferir em uma ou mais etapas da cascata de eventos, que caracterizam a resposta

inflamatória, particularmente, aquelas que se relacionam com os mecanismos de adesão e

migração dos leucócitos (COTRAN; KUMAR; ROBBINS, 1994).

12

ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDAIS

Os principais agentes antiinflamatórios são representados pelos glicocorticóides e pelos

agentes antiinflamatórios não-esteroidais (AINE). Os agentes antiinflamatórios nãoesteroidais (AINE) estão entre os agentes terapêuticos mais amplamente utilizados no mundo

inteiro. Os AINE abrangem uma variedade de agentes que pertencem a diferentes classes

químicas, onde a maioria desses fármacos além de efeito antiinflamatório apresentam efeito

analgésico e antipirético. Em geral, todos esses efeitos estão relacionados à ação primária dos

fármacos, sendo a inibição da araquidonato ciclooxigenase e, portanto, inibição das

prostaglandinas e tromboxanos (RANG et al., 2003).

Segundo

descrito

por

Rang

(2007),

os

AINE’s

têm

três

ações

principais

farmacologicamente desejáveis, fundamentadas na supressão da síntese de prestanóides em

células inflamatórias através da inibição da isoforma ciclooxigenase COX-2 da COX do ácido

araquidônico, sendo elas as seguintes:

Ação antiinflamatória: a diminuição da prostaglandina e da prostaciclina reduz a

vasodilatação e, indiretamente, o edema, porém, o acúmulo de células inflamatórias

não é reduzido;

Efeito analgésico: eficaz contra a dor leve ou moderada, diminuindo a produção de

prostaglandinas

significando

menos

sensibilização

de

terminações

nervosas

nociceptivas aos mediadores inflamatórios, como a bradicinina. Sua capacidade de

aliviar a cefaléia pode estar relacionada a diminuição do efeito vasodilatador mediada

pelas prostaglandinas e;

Efeito antipirético: os AINE’s exercem sua ação antipirética inibindo a produção de

prostaglandinas no hipotálamo, onde as mesmas elevam o ponto de ajuste para o

controle da temperatura.

A ciclooxigenase é a enzima chave para síntese dos prostanóides e tromboxanos. Os

prostanóides são mediadores celulares que modulam uma enorme variedade de processos

fisiológicos e patológicos através de receptores de membrana localizados na superfície das

células alvo. Estas sustâncias têm importante função homeostática na proteção da mucosa

gástrica, fisiologia renal, gestação e agregação plaquetária, além de terem sua produção

induzida em condições como inflamação e câncer (FITGERALD, 2002 apud MOREIRA,

2009; FITZPATRICK; SOBERMAN, 2001).

13

Sendo assim, Bombardier et al. (2000), cita que através da inibição da COX, os AINE’s

produzem os efeitos terapêuticos, mas também, numa maior ou menor extensão, alguns

efeitos adversos como ulcerações, sangramentos, perfurações e obstruções gastrintestinais.

A enzima ciclooxigenase apresenta duas isoformas intituladas como COX-1 e COX-2. A

partir de descobertas que rotulavam a COX-1 como agente citoprotetora gástrica e

mantenedora da homeostase renal e plaquetária e a COX-2 indutiva, que surgia apenas em

situação de trauma tissular e inflamações, surgiu a idéia de que inibidores específicos da

COX-2 impediriam o processo inflamatório sem os efeitos colaterais indesejáveis, advindos

do bloqueio inespecífico da COX (KUMMER; COELHO, 2002).

Os AINE’s ligam-se fortemente a proteínas plasmáticas após a absorção, permanecendo

no plasma e fluidos extracelulares, especialmente por se mostrarem ionizados em sua maior

parte. Como em sua maioria são ácidos fracos, apresentam alta afinidade pelo foco

inflamatório devido ao baixo pH nesses pontos favorecendo a altas concentrações dessas

drogas. Devido a essa acidez, são mais facilmente excretados em urina básica (herbívoros)

sendo uma característica importante nos casos de intoxicações por essas drogas quando a

administração de substâncias alcalinas, como o Bicarbonato de Sódio, favorece a excreção. O

que irá diferenciar os AINE’s no que se refere à potência de inibição da inflamação, dor e

febre

são

suas

características

inibitórias

sobre

determinadas

enzimas,

a

sua

biodisponibilidade, biotransformação e eliminação do organismo nas diferentes espécies

animais (STEGALL, 2005 apud MURO et al., 2008).

Os primeiros AINE’s desenvolvidos, como a indometacina, o naproxeno e o ibuprofeno,

eram inibidores não seletivos das isoformas de COX e, apesar de terem eficácia comprovada

quanto ao efeito antiinflamatório evidenciado, têm uso contínuo limitado devido a efeitos

adversos gastrintestinais como displasia e dor abdominal, além de perfuração ou sangramento

gastroduodenal em menor proporção. Esses efeitos adversos apresentados são oriundos da

inibição isoforma COX-1. Desse modo, a descoberta da segunda isoforma permitiu o

desenvolvimento de uma subclasse de AINE’s, sendo os inibidores seletivos para COX-2 que

apresentam o efeito terapêutico com a mesma eficácia, sem provocar os efeitos adversos

indesejáveis. Entre esses novos AINE’s pode-se incluir o celecoxibe, lumiracoxibe e

etoricoxibe, indicados principalmente no tratamento da osteoartrite, artrite reumatóide, dor

aguda e alívio dos sintomas de dismenorréia primária. Apesar de amplamente comercializados

no mundo, os AINE’s COX-2 seletivos são de difícil obtenção por estarem sob proteção

patentária (BOMBARDIER et al., 2000; SILVERSTEIN et al., 2000)

14

Segundo Mello (2004), a terapia com antiinflamatórios, na tentativa de diminuir a

atividade da COX-2 bloqueando o processo inflamatório, pode acabar por bloquear a

atividade da COX-1, o que é indesejável, possibilitando a ocorrência de efeitos colaterais.

Este risco é maior à medida que os antiinflamatórios utilizados possuam menor seletividade,

atuando em ambas isoformas (COX-1 e COX-2) ao mesmo tempo (MURO et al., 2008).

Atualmente, a inibição específica seletiva da Cox-2 é um dos objetivos da terapêutica para

que se obtenha boa tolerabilidade gastrointestinal (SILVA; MARCZYK, 2001).

NIMESULIDA

De acordo com o sistema de classificação biofarmacêutica proposto por Amidon et al.

(1995), a nimesulida (Figura 1) pertence à categoria II, apresentando baixa solubilidade e alta

permeabilidade, ou seja, a dissolução pode vir a ser o passo limitante da absorção oral do

fármaco. Nestes casos, o teste de dissolução in vitro assume papel fundamental no controle de

qualidade de formulações sólidas, de modo a assegurar a biodisponibilidade e promover a

homogeneidade inter-lotes (SILVA; VOLPATO, 2002; MUNIZ; JUNIOR; GARCIA, 2012).

Figura 1: Estrutura Química da Nimesulida

A nimesulida é quimicamente descrita como N-(4-nitro-2-fenoxifenil)-sulfonamida de

metano. É um antiinflamatório não-esteroidal (AINE) que tem afinidade específica para inibir

a enzima ciclooxigenase-2. Apresenta-se como um ácido fraco praticamente insolúvel em

água, facilmente solúvel em etanol e metanol, muito solúvel em acetona, clorofórmio,

acetonitrila e dimetilformamida, solúvel em soluções de hidróxidos alcalinos e insolúvel em

soluções ácidas (FARMACOPÉIA BRASILEIRA V, 2010; RABASSEDA, 1992 apud

DASHORA et al., 2007).

15

Este fármaco possui propriedades analgésicas e antitérmicas, porém se diferenciando

da maioria dos AINE’s que possuem um grupo ácido carboxílico, o caráter ácido fraco da

nimesulida é atribuído à presença do grupo metanossulfonamida (PEREIRA et al., 2011).

O mecanismo de ação da nimesulida baseia-se na inibição da COX-2, decorrente da

interação do grupamento sulfonamida presente na molécula do fármaco com um resíduo de

arginina em uma cavidade hidrofílica da enzima. O fármaco é amplamente comercializado nas

formas farmacêuticas orais, como comprimidos, comprimidos dispersíveis, gotas, granulados

e suspensões, pois estas reduzem a incidência de efeitos indesejáveis associados à inibição da

COX tipo 1 fisiológica (LAGES; ROMEIRO, 1998).

Estudos realizados com a nimesulida avaliaram sua concentração no plasma e segundo

Larini (2007), a nimesulida é bem absorvida quando administrada por via oral. Após uma

única dose de 100 mg, é obtido o pico de concentração máxima no plasma de 3 a 4 mg/L em

cerca de duas horas.

Atualmente, a nimesulida é comercializada em cerca de 50 países em todo o mundo,

sob diferentes nomes de marca, estando disponível em comprimidos de 100 mg, grânulos em

saquetas de 100 mg e supositórios de 200 mg. Está ainda disponível em alguns países na

forma de gotas orais e suspensão oral na concentração de 50 mg/ml (LARINI, 2007 apud

TEIXEIRA, 2009)

O alto índice terapêutico da nimesulida foi relatado em estudos recentes e despertou o

interesse em se avaliar este fármaco principalmente na osteoartrite, nas quais o tratamento

sintomático da dor é uma das abordagens mais importantes (QUATTRINI; PALADIN, 1995).

A nimesulida possui inúmeros estudos clínicos objetivando a área reumatológica,

junto a um grande número de pacientes avaliados frente a outros compostos, porém, até o

momento, não foram realizados estudos comparativos entre a nimesulida e os mais recentes

coxibs, AINE’s aceitos como inibidores específicos de COX-2 (SILVA; MARCZYK, 2001).

Suas princiais indicações aprovadas são para o tratamento da dor aguda, o tratamento

sintomático da osteoartrose e dismenorréia primária em adolescentes e adultos acima de 12

anos. Também é indicada no tratamento de estados febris, processos inflamatórios

relacionados com a liberação de prostaglandinas, musculoesqueléticos e doenças artríticas, e

como analgésico em cefaléias, mialgias e no alívio da dor pós-operatória (FUCHS;

WANNMACHER, 1998; RAINSFORD, 2005 apud Rocha et al., 2010).

A nimesulida deve ser usada durante o menor período de tempo possível, de acordo

com a situação clínica, permanecendo contra-indicada em crianças menores de 12 anos, no

terceiro trimestre da gravidez, durante o aleitamento, em doentes com insuficiência hepática e

16

em doentes com história de reações de hepatotoxicidade à nimesulida (INFARMED, Circular

informativa Nº 079/CA, 2004).

Quanto à posologia para um adulto, a nimesulida deve ser ministrada de 12 em 12

horas por via oral na dose de 100 mg, após as duas principais refeições. Relativamente aos

idosos e adolescentes (de 12 a 18 anos), de acordo com o perfil cinético em adultos e as

características farmacodinâmicas da nimesulida, a posologia mantém-se, pois não há

necessidade de reduzir a dose diária nestes doentes. Quanto às crianças com menos de 12 anos

não devem tomar medicamentos contendo nimesulida, pois está contra-indicado devido ao

risco da síndrome de Reye. Em doentes com insuficiência renal ligeira a moderada, com base

na farmacocinética, não é necessário ajuste posológico (depuração da creatinina de 3080ml/min), ao passo que em casos de insuficiência renal grave o uso de nimesulida está

contra-indicado (depuração da creatinina <30 ml/min). Em doentes que sofrem de

insuficiência hepática, o uso está igualmente contra-indicado (RCM Nimed).

Os excipientes normalmente encontrados nos produtos farmacêuticos orais que têm a

nimesulida são: celulose em pó, lactose mono-hidratada, laurilsulfato de sódio, estearato de

magnésio, croscarmelose sódica e povidona. A celulose em pó e lactose mono-hidratada são

utilizadas como diluentes, enquanto o lauril sulfato de sódio e o estearato de magnésio são

utilizados como lubrificantes. A Croscarmelose de sódio é usada como um agente

desintegrante. Em comprimidos, a povidona é utilizada nos processos de ligantes de

granulação úmida (ROCHA et al., 2010).

FARMÁCIAS MAGISTRAIS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe que, para o uso racional de

medicamentos, é preciso, em primeiro lugar, estabelecer a necessidade do uso do

medicamento; a seguir, que se receite o medicamento apropriado, a melhor escolha, de acordo

com os pareceres de eficácia e segurança comprovados e aceitáveis. Além disso, é necessário

que o medicamento seja prescrito adequadamente, na forma farmacêutica, doses e período de

duração do tratamento; que esteja disponível de modo oportuno, a um preço acessível, e que

responda sempre aos critérios de qualidade exigidos; que se dispense em condições

adequadas, com a necessária orientação e responsabilidade, e, finalmente, que se cumpra o

regime terapêutico já prescrito, da melhor maneira possível.

Os medicamentos podem ser classificados em oficinais, especializados e magistrais. Os

oficinais são aqueles cujas formulações são encontradas nas monografias de Farmacopéias ou

17

Formulários Nacionais. Os especializados ou especialidades são as prescrições farmacêuticas

apresentadas ao mercado em embalagem própria, destinada a ser entregue ao consumidor com

alguma designação ou marca privativa. Por fim, existem os medicamentos magistrais,

preparados em farmácias de manipulação (PRISTA, 1995).

A manipulação farmacêutica é uma atividade muito antiga que permite ao farmacêutico

exercer seu papel diante da sociedade, auxiliando o paciente de forma individualizada, e não

coletiva, uma vez que as fórmulas manipuladas são prescritas conforme a individualidade do

paciente, de acordo com suas necessidades terapêuticas particulares (PIRES, 2008).

As farmácias magistrais estão significamente representadas no mercado brasileiro de

medicamentos. Este setor ressurgiu no Brasil no final da década de 1980, após seu

desaparecimento quase completo devido ao aparecimento da indústria farmacêutica na década

de 1950. No início eram poucos estabelecimentos voltados principalmente à dermatologia ou

à homeopatia, com foco na individualização da prescrição. Com a entrada dos medicamentos

genéricos no mercado, o segmento passou a manipular inúmeros medicamentos cujas

apresentações são disponibilizadas pela indústria farmacêutica (SILVA et al., 2006).

Com a implementação da lei de Patentes (BRASIL, 1997) e dos Genéricos (BRASIL,

1999), o mercado brasileiro apresenta uma indústria nacional forte e competitiva. Buscando

um espaço neste mercado outra força se apresenta com características completamente

distintas: o setor magistral, o qual produz uma parcela significativa dos medicamentos aqui

consumidos. Analisar como cada competidor avalia a melhor estratégia para disputar este

mercado e que oportunidades e ameaças se apresentam, se constitui num desafio para as

farmácias magistrais brasileiras em função da enorme disparidade de forças existente entre os

diversos concorrentes desta indústria (SILVA et al., 2006).

Atualmente, mais de 55 milhões de brasileiros não tem acesso a medicamentos. Frente a

isso, a farmácia magistral continua sendo uma forma barata e confiável do paciente adquirir

seu medicamento, somado a uma série de informações por parte do farmacêutico que terá

grande importância na terapia, principalmente através do aumento na adesão do paciente ao

tratamento, parte esta inexistente quando da entrega de medicamentos é realizada por serviços

de tele-entrega, que é feita numa grande parte das vezes por empresas contratadas ou

prestadores de serviços sem qualquer treinamento (PIOTROWICZ, 2003; TOKARSKI,

2002).

Segundo Allen (2006), a farmácia magistral exerce um papel extremamente importante na

área de saúde ao proporcionar a individualização do tratamento permitindo ao médico ajustar

as dosagens de acordo com as necessidades do paciente.

18

O que se observa ao longo dos anos no mercado magistral de medicamentos é um cenário

de constantes mudanças. No início eram poucos estabelecimentos que estavam voltados

principalmente para a dermatologia ou a homeopatia com foco na individualização da

prescrição. As necessidades do mercado função, principalmente, das brechas deixadas pela

indústria farmacêutica e a falta de uma legislação específica proporcionaram novas

oportunidades para o setor que progressivamente passou a atender outras especialidades

médicas. Até a metade da década de 90, o setor era claramente dividido entre manipulação

alopática e homeopática (SILVA et al., 2006).

Neste contexto, todos os fabricantes buscam assegurar aos consumidores a confiabilidade

nos medicamentos que produzem o que reforça a preocupação com a questão da qualidade.

Na produção de medicamentos, os conceitos de garantia e controle da qualidade e boas

práticas de fabricação são aspectos inter-relacionados da gestão da qualidade, pois a

legislação determina que o fabricante é o responsável pela qualidade dos medicamentos que

produz (SILVA, 2008).

Silva (2008) afirma que a legislação, apesar de exigir uma extensa documentação por

parte dos estabelecimentos, aborda a questão da qualidade de forma superficial, deixando de

focalizar pontos importantes como o estudo da estabilidade e capacidade dos processos,

elementos fundamentais para a promoção de melhoria contínua.

Um dos produtos mais solicitados para manipulação nas farmácias magistrais são as

cápsulas. Desta forma, percebe se a importância de garantir a qualidade em todas as etapas do

processo de manipulação para a obtenção de um produto final que não represente riscos à

saúde dos pacientes (BENETTI, 2010).

CÁPSULAS

A Farmacopéia Européia (2001) define as cápsulas como formas farmacêuticas sólidas

com invólucro duro ou mole, de diversos formatos e tamanhos, normalmente contendo uma

dose unitária de fármaco. As farmácias magistrais as utilizam para preparar medicamentos na

forma sólida. O processo de preparação consiste no enchimento dos invólucros gelatinosos

com a mistura medicamentosa que se deseja encapsular através da utilização de equipamentos

específicos operados manualmente.

As cápsulas ou comprimidos são preferíveis quando estes medicamentos são utilizados via

oral por adultos, pois são convenientemente transportados, identificáveis e deglutidos com

facilidade (ALLEN; ANSEL; POPOVICH, 2007).

19

As cápsulas duras são o tipo mais usado pelos farmacêuticos. Os invólucros desta forma

farmacêutica apresentam duas partes desmontáveis, o corpo e a tampa, com diferentes

capacidades. Na manipulação, as duas partes são separadas, o corpo é preenchido com o pó e,

então, a tampa é recolocada (THOMPSON, 2006). Os volumes variam de acordo com o

fabricante (ALLEN; ANSEL & POPOVICH, 2007).

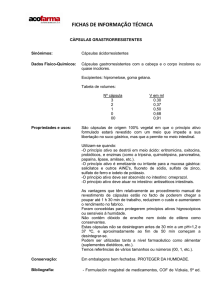

Abaixo (tabela 1) encontram-se as capacidades variadas dos invólucros das cápsulas

gelatinosas duras.

Tabela 1. Capacidade dos invólucros de gelatina

Número da cápsula

Volume (mL)

000

1,40

00

0,95

0

0,68

1

0,50

2

0,37

3

0,30

4

0,21

5

0,13

(FONTE: Pinheiro, 2008)

Seus invólucros são compostos de uma mistura de gelatina, açúcar e água e são

transparentes, incolores e insípidos. A gelatina é um produto obtido pela hidrólise parcial de

colágeno obtido da pele, do tecido conjuntivo branco e de ossos de animais, sendo

comercializado na forma de pó fino, pó grosso, tiras, flocos ou folhas (ALLEN; ANSEL;

POPOVICH, 2007).

Ferreira (2002) cita que as operações unitárias que podem estar envolvidas no processo de

manipulação das cápsulas rígidas em Farmácias Magistrais são a pesagem dos componentes

da formulação, tamisação dos pós, mistura, enchimento das cápsulas, limpeza externa,

acondicionamento e rotulagem. A operação de tamisação pode ser considerada como passos

opcionais, dependendo de características específicas dos componentes das formulações ou de

determinado processo ou produto (PETRY, 1998).

Tornou-se como prática freqüente em hospitais e unidades de saúde abrir cápsulas para

misturar nos alimentos ou bebidas, facilitando a deglutição, porém, deve ser observado junto

ao farmacêutico, as características de liberação da forma farmacêutica, pois a velocidade de

com que o fármaco é absorvido pode prejudicar o paciente (ALLEN; ANSEL; POPOVICH,

2007).

Os

medicamentos

raramente

são

constituídos

somente

de

substâncias

farmacologicamente ativas. Freqüentemente são preparados em formulações que contém,

além do fármaco, excipientes ou adjuvantes de formulação. Os excipientes podem exercer

diversas funções como solubilizar, suspender, espessar, emulsionar e lubrificar, entre outras,

possibilitando a obtenção de diversas preparações ou formas farmacêuticas (AULTON, 2005

apud SILVA et al., 2008).

20

Embora a preparação de cápsulas seja considerada como uma forma farmacêutica

simples, o desenvolvimento destas pode apresentar grandes desafios ao farmacêutico. Na

preparação de cápsulas, normalmente são empregados diluentes para completar o volume de

acordo com sua capacidade de enchimento, lubrificantes para evitara aderência e facilitar o

fluxo do pó na encapsuladora e agentes molhantes para facilitar o umedecimento da

substância farmacêutica pelos líquidos gastrintestinais (JATO, 2001 apud SILVA et al.,

2008).

Portanto, o desenvolvimento de uma formulação eficiente na forma de cápsulas deve

levar em consideração aspectos farmacotécnicos e biofarmacêuticos, contemplando assim a

escolha criteriosa dos excipientes utilizados (FERREIRA, 2010).

EXCIPIENTES

Os excipientes, ou também chamados de ingredientes inativos, são substâncias destituídas

de poder terapêutico, usadas para assegurar a estabilidade e as propriedades físico-químicas e

organolépticas dos produtos farmacêuticos (OLIVEIRA et al., 1999).

Estes são acrescidos a uma formulação com o intuito de fornecer determinadas

propriedades funcionais como fluxo e estabilidade e controlar a velocidade de liberação. A

variação qualitativa e quantitativa dos adjuvantes farmacotécnicos em uma formulação pode

intervir no comportamento da forma farmacêutica (KALASZ & ANTAL, 2006; SHARGEL et

al., 2005 apud MUNIZ et al., 2012).

A maioria dos fármacos administrados em cápsulas requer excipientes para se ter uma

homogeneidade no enchimento das mesmas, melhorar a administração, adequar à velocidade

de liberação do fármaco, facilitar a produção, aumentar a estabilidade da formulação,

identificação e por razões estéticas. Embora tradicionalmente os excipientes sejam vistos

como substâncias inertes, atualmente sabe-se que estes podem interagir com o fármaco

promovendo alterações químicas e físicas, havendo a necessidade de se realizarem estudos de

pré-formulação (ALLEN, 2003).

Para o desenvolvimento de uma formulação apropriada é necessário que se leve em

consideração às características físicas, químicas, físico-químicas e biológicas de todas as

substâncias ativas e matérias-primas usadas na fabricação do produto, bem como a anatomia e

fisiologia do local de administração e absorção. O fármaco e os excipientes utilizados devem

ser compatíveis entre si e com a via de administração desejada (LE HIR, 1997; GENNARO,

1998 apud STULZER & TAGLIARI, 2007).

21

Os excipientes farmacêuticos foram apontados por Napke (2004) como sendo os

responsáveis por inúmeras reações adversas ligadas a medicamentos, um problema importante

que segundo o autor não está sendo abordado de forma adequada no momento das avaliações

de casos suspeitos de Reações Adversas a Medicamentos. Este fato, associado à ausência de

estudos no País justificam a necessidade de se conhecer que excipientes estão presentes em

formulações farmacêuticas disponíveis no mercado farmacêutico nacional (SILVA et al.,

2008).

Segundo Oliveira & Storpirts (1999) a maioria dos excipientes são utilizados em baixas

concentrações, por isso as reações adversas acabam se tornando raras. Porém eles podem

desencadear efeitos indesejáveis por intolerância - mecanismo não imunológico que leva às

reações anafilactóides e idiossincrasias - ou alergia - mecanismo imunológico que pode

resultar em hipersensibilidade imediata ou tardia. Na prática clínica comumente essas reações

são atribuídas, de forma equivocada, ao princípio ativo do medicamento (BALBANI;

STELZER; MONTOVANI, 2006).

Citam-se os lubrificantes e deslizantes incorporados em baixas concentrações e na etapa

final de fabricação, pois apresentam características hidrofóbicas que dificultam a dissolução

do fármaco. Adicionalmente, alguns compostos, administrados em pequenas quantidades,

podem ficar adsorvidos na superfície de algum diluente ou desintegrante, ocasionando a

redução da biodisponibilidade destes fármacos. Por outro lado, incorporando-se adjuvantes

como os desintegrantes, tensoativos e diluentes hidrofílicos, pode-se favorecer a velocidade

de dissolução de fármacos pouco solúveis e hidrofóbicos, pois promove a penetrabilidade dos

fluidos corpóreos no conteúdo da cápsula, favorecendo a dispersão e de imediato a dissolução

dos mesmos (AULTON, 2005; OLIVEIRA & MANZO, 2009).

O fármaco e os excipientes utilizados devem ser compatíveis entre si para gerar um

produto estável, eficaz, atraente, fácil de administrar e seguro. Como alguns fármacos têm

características especiais físico-químicas e de compatibilidade deve-se selecionar os

excipientes que mais se adéquam a eles (ANSEL; POPOVICH; ALLEN, 2000).

As práticas mais aceitáveis para aumentar a solubilidade de um fármaco pertencente à

classe II, pouco solúvel em água, como a nimesulida, é a modificação do pH do meio e o uso

de tensoativos sintéticos como o lauril sulfato de sódio ou Tween 80. Os tensoativos sintéticos

podem simular o efeito de tensoativos endógenos como ácidos biliares, sais biliares e lecitina

na proposição de um meio de dissolução mais simples e de menor custo (SHAH et al., 1989;

ZOELES & KLEIN, 2007 apud RUELA et al., 2009).

22

Os fármacos, tornando-se molháveis pelos tensoativos, contactam mais facilmente com os

sucos digestivos, o que facilita a sua dispersão, assim, os comprimidos, cápsulas e pós podem

conter agentes que ocasionem diminuição na tensão superficial (PRISTA, 1995).

Os excipientes utilizados na preparação de comprimidos e cápsulas dividem-se em classes

distintas. Os diluentes são produtos inertes adicionados aos pós, quando as substâncias ativas

são empregadas em muito pequenas quantidades, podendo ser solúveis, insolúveis e mistos.

Neste caso, cita-se a lactose como um excelente diluente solúvel, muito recomendável na

maioria dos casos. Como diluente insolúvel os amidos são os mais utilizados (amido de

batata, de mandioca, de trigo, de arroz, de milho). Além dos amidos, também se utiliza a

celulose microcristalina, que apresenta também um poder aglutinante e desagregante, o que a

torna particularmente aconselhada para conferir um adequado grau de aglutinação ao produto,

e por fim, os diluentes mistos, os quais são obtidos por mistura de diluentes solúveis com

insolúveis (PRISTA, 1995).

Os absorventes, por sua vez, são adicionados com a finalidade de absorver a água dos

extratos ou de fixar certos compostos voláteis, como as essências. Em outros casos, servem

para incorporar substâncias higroscópicas, evitando que a umidade atmosférica ou residual

dos pós provoque a alteração dessas substâncias. Já os aglutinantes, são utilizados em

compostos que não podem aglomerar-se, solidamente, qualquer que seja a pressão que sobre

elas se exerça, trabalhando assim com uma menor compressão, reduzindo a força da máquina

utilizada, no caso de comprimidos (PRISTA, 1995).

Segundo Prista (1995), os desagregantes, como o glicolato sódico de amido, são

adicionados em uma formulação para acelerar a dissolução dos comprimidos na água ou nos

líquidos do organismo. Para que se verifique perfeita atividade terapêutica é necessários que

os comprimidos e cápsulas se desagreguem mais ou menos rapidamente, consoante a ação

desejada. Assim, os comprimidos ou as cápsulas devem apresentar um tempo de limite para

que se realize sua total desagregação, tempo esse que pode variar em função das substâncias

ativas ou com a velocidade de absorção que se pretende. Essa velocidade de desagregação é

condicionada por diversos fatores, o que inclui a quantidade e concentração do desagregante

empregado.

Os desagregantes atuam, por três processos: 1º) inchando em contato com a água,

permitindo uma penetração rápida do líquido, favorecendo a separação dos constituintes do

comprimido; 2º) reagindo com a água ou com o ácido clorídrico do estômago libertando gases

e; 3º) dissolvendo-se na água e abrindo canalículos que facilitam a desagregação do

comprimido (PRISTA, 1995).

23

Os lubrificantes são sustâncias capazes de evitarem a aderência dos pós dos comprimidos

aos cunhos da maquina de compressão, ou seja, deve facilitar o deslizamento do granulado,

diminuir a tendência do produto para aderir às punções e matriz e promover uma fácil ejecção

dos comprimidos. Para as cápsulas, os deslizantes são adicionados com função de diminuir a

ação das forças de atração das partículas impedindo que ocorram aglomeração e segregação

do material (DIAS et al., 2011; PRISTA, 1995).

Existem também os corantes, que servem para tornar os comprimidos mais atrativos, os

edulcorantes empregados para corrigir o gosto de uma dada preparação e os aromatizantes,

onde empregam-se várias essências (PRISTA, 1995).

Atualmente, o setor magistral é regulamentado de acordo com a Resolução da Diretoria

Colegiada nº 87 de 21 de novembro de 2008 (RDC 87), que dispõe sobre Boas Práticas de

Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias onde está

especificado que no caso dos insumos farmacêuticos ativos e adjuvantes deve-se consultar a

monografia descrita na Farmacopéia Brasileira

ou em outros compêndios internacionais

reconhecidos pela ANVISA e na ausência de monografia oficial pode ser utilizada como

referência a especificação estabelecida pelo fabricante (BRASIL, 2008).

Os excipientes usados nas formas orais de comprimidos de nimesulida são basicamente a

celulose microcristalina, carboximetilamido sódico, dicusato sódico, estearado de magnésio,

hidroxipropilcelulose, lactose e glicolato sódico de Amido (INFARMED, 2012).

Muniz et al. (2012), realizaram um estudo com o intuito de verificar a influência do amido

glicolato de sódio (AGS) na dissolução de nimesulida veiculada em cápsulas gelatinosas

duras. Foram preparadas formulações contendo diferentes concentrações deste excipiente e

submetidos ao ensaio de dissolução in vitro. Determinou-se, para o tempo de dissolução

máximo farmacopeico, a quantidade da substância ativa dissolvida, bem como traçou o perfil

de dissolução a partir da quantidade de substância dissolvida em cada intervalo de tempo. Os

resultados mostram que o AGS, utilizado como desintegrante, tem características que

interferem positivamente na dissolução da nimesulida, facilitando a desintegração da forma

farmacêutica, aumentando a superfície de contato do ativo com a água e, com isso, a

velocidade de dissolução.

Souza et al. (2010), por sua vez, desenvolveram um excipiente específico para cápsula de

nifedipina preparada magistralmente. Para isso, foram propostas seis formulações contendo

10 mg de nifedipina, sendo quatro destas baseadas na composição de um medicamento

industrializado, enquanto outras duas foram baseadas em sugestões opcionais de excipientes

em função do Sistema de Classificação Biofarmacêutico. Estas foram submetidas aos testes de

24

uniformidade de conteúdo e de dissolução. As amostras se comportaram de forma adequada

no teste de uniformidade de conteúdo, entretanto, no teste de dissolução, as formulações não

apresentaram uma quantidade satisfatória de ativo dissolvido no tempo especificado pela

literatura utilizada. Pode-se observar uma evolução das formulações quanto à presença de 3%

de Tween 80 (agente molhante) em uma das formulações, e 10% em outra. Entretanto, o

aumento na concentração deste agente, não ampliou o perfil de dissolução da nifedipina, pois

não houve diferença significativa deste parâmetro entre as duas. Portanto, não foi possível

determinar uma formulação adequada para aprovação do produto.

Silva & Volpato (2002), avaliaram o efeito dos tensoativos Lauril Sulfato de Sódio e

Polissorbato 80, na promoção da solubilidade da nimesulida em meio aquoso, determinandose também o pH, a tensão superficial e a concentração micelar críticados meios testados. A

nimesulida apresentou baixa solubilidade nos meios sem tensoativos (<60 μg/mL), na faixa de

pH de 1,0 a 7,4 e as maiores solubilidades (>300 μg/mL) foram observadas em tampão fosfato

pH 7,4 com polissorbato 80. A concentração de saturação do fármaco aumentou

proporcionalmente com a concentração dos tensoativos, os quais atuam pelo mecanismo de

solubilização micelar. Obtiveram-se perfis de dissolução de três formulações de comprimidos

de nimesulida, em meios com diversas concentrações de tensoativo, empregando-se o

aparelho de dissolução com agitador de pá. Os resultados mostraram que a escolha do meio de

dissolução para nimesulida deve ser criteriosa, de modo a evitar condições de baixo poder

discriminante das formulações.

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO BIOFARMACÊUTICA

O Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) está baseado nas propriedades de

permeabilidade e solubilidade das substâncias ativas, e foi proposto como ferramenta para o

desenvolvimento biofarmacotécnico de novas formulações farmacêuticas, contendo novos

fármacos ou não, com a finalidade de auxiliar na predição da sua disponibilidade in vivo

(SERRA, 2009).

Em 1995, esse sistema foi desenvolvido por Amidon e colaboradores, a fim de classificar

os fármacos frente as suas propriedades de solubilidade em meio aquoso e permeabilidade

intestinal. As substâncias farmacêuticas foram divididas em quatro classes, conforme descrito

na tabela 2.

A determinação da classe biofarmacêutica dos fármacos possui grande importância no

contexto atual da política de medicamentos, já que as características de solubilidade e

25

permeabilidade de um fármaco, conforme definidas pelo SCB constituem critério essencial

para bioisenção na obtenção de registro de medicamentos genéricos e similares. O registro por

meio de processo de bioisenção possibilita a diminuição de custos e de tempo de

desenvolvimento de medicamentos, com benefícios para o paciente e para o SUS em termos

de acesso ao tratamento farmacológico (PORTA, 2012).

Tabela 2. Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB).

Classe Solubilidade Permeabilidade

I

Alta

Alta

II

Baixa

Alta

III

Alta

Baixa

IV

Baixa

Baixa

Correlação in vivo/in vitro

Haverá correlação IV/IV se a velocidade de

dissolução for menor que a velocidade de

esvaziamento gástrico; de outro modo não haverá

correlação ou ela será limitada.

Haverá correlação IV/IV se a velocidade de

dissolução in vitro for similar à velocidade de

dissolução in vivo, exceto se a dose for muito alta.

Correlação IV/IV da absorção (permeabilidade)

com a velocidade de dissolução limitada ou

ausente.

Correlação IV/IV limitada ou ausente.

(FONTE: Amidon et al., 1995)

Um fármaco é considerado de alta solubilidade quando a sua dose posológica mais alta

é solúvel em 250 mL de meio aquoso na faixa de pH de 1,0 a 8,0. No entanto, a

permeabilidade é baseada na fração absorvida conhecida das substâncias, sendo ela

considerada de alta permeabilidade quando a fração absorvida é ≥ 90%. Na classe II, a

solubilidade controlará a dissolução do fármaco, sendo a absorção limitada pela solubilidade

(FERREIRA, 2010).

Na farmácia magistral, o SCB poderia ser empregado como um parâmetro de

orientação importante para a escolha criteriosa dos excipientes que contribuam para a

dissolução e absorção adequada do fármaco veiculado. Como exemplo, pode-se citar o caso

da nimesulida, pertencente à classe II (baixa solubilidade e alta permeabilidade) que tem na

dissolução um fator limitante da absorção, sendo recomendável optar por excipientes que

auxiliem na dissolução, como a lactose ou outro excipiente solúvel, e a utilização de agentes

molhantes e desintegrantes (FERREIRA, 2010).

26

CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade é uma ferramenta indispensável para alcançar um produto com

qualidade farmacopéica e que possa ser manipulado, com parâmetros de qualidade, visando

garantir segurança e eficácia ao consumidor. O controle de qualidade abrange uma série de

etapas, desde o recebimento das matérias-primas até a entrega do produto final (FERREIRA,

BRANDÃO, SILVA; 2002).

As farmácias com manipulação copiam e/ou modificam as fórmulas dos medicamentos

comerciais e esses produtos são utilizados sem que tenham sido submetidos a testes de

controle de qualidade. Este fato, somado ao aumento do número de farmácias com

manipulação, ocorrido entre os anos de 1980 e 1990, e a falta de padrões mínimos de Boas

Práticas, levou as autoridades sanitárias a se preocuparem com a qualidade dos medicamentos

manipulados e com a segurança dos seus consumidores (BRASIL, 2005).

Pelo volume de matérias primas associada a essa atividade e as dificuldades de avaliação

da qualidade dos materiais levaram ao surgimento de problemas de diversas ordens,

estimulando a regulamentação oficial do segmento para assegurar a qualidade dessa classe de

produtos. Para isso, o Ministério da Saúde Brasileiro, através da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária, editou a Resolução RDC nº 33 (BRASIL, 2000) a qual estabeleceu

parâmetros das atividades das farmácias de manipulação. No entanto, tal norma foi editada

com enfoque predominantemente voltado às boas práticas farmacêuticas e com exigências de

controle de qualidade específicas para fármacos sintéticos, geralmente inaplicáveis aos

produtos da classe de fitoterápicos. Às farmácias, em relação às drogas vegetais, restou a

opção da busca dos conceitos clássicos de Farmacognosia como roteiro básico de controle de

qualidade (TOBIAS et al., 2007)

Atualmente, a RDC 67 de 08 de Outubro de 2007 informa as normas técnicas para o

controle de qualidade de fármacos, produtos intermediários e medicamentos manipulados nas

farmácias magistrais. Essa área de conhecimento é de extrema importância para a garantia de

qualidade de medicamentos dispensados aos pacientes. Sendo assim, tais estabelecimentos

necessitam de metodologia validada para a realização de análises de rotina no seu próprio

laboratório de controle de qualidade (POZZA et al., 2011).

Apesar das possíveis vantagens que o medicamento manipulado oferece, são inúmeros

os obstáculos que dificultam esse crescimento do setor, dentre eles a falta de credibilidade do

produto pela ausência do controle de qualidade rígido das matérias-primas e produto acabado,

ausência do controle do processo de produção e sua reprodutibilidade (FERREIRA, 2002).

27

A preocupação com a qualidade dos medicamentos manipulados, fez crescer a

importância de um controle mais eficaz no desenvolvimento de formulações magistrais,

buscando garantir as boas práticas de fabricação no processo, já que no setor de manipulação

nem toda a metodologia de produção é padronizada (PISSATO et al., 2006)

A maioria dos testes de controle de qualidade que são realizados rotineiramente nas

indústrias farmacêuticas, lote a lote, não é viável de serem executados nas farmácias, a cada

preparação. Umas das razões é que alguns testes são destrutivos, o que implicaria em dobrar,

ou até triplicar a quantidade da preparação prescrita, para possibilitar sua realização; estes

demandam tempo e implicam em demora na entrega do medicamento ao paciente,

conseqüentemente, em atraso para o início do tratamento. Além disso, exigem laboratórios e

equipamentos sofisticados, profissionais capacitados, portanto, grandes investimentos, o que

nem sempre condiz com a realidade de uma farmácia magistral (PINHEIRO, 2008).

As formas farmacêuticas orais devem atender as especificações contidas nos testes

relacionados a seguir.

Determinação de Peso

O teste se aplica a formas farmacêuticas sólidas em dose unitária (comprimidos nãorevestidos, comprimidos revestidos, pastilhas, cápsulas duras e moles e supositórios), formas

farmacêuticas sólidas acondicionadas em recipientes para dose unitária (pós estéreis, pós

liofilizados, pós para injetáveis e pós para reconstituição de uso oral) e a formas farmacêuticas

sólidas e semi-sólidas acondicionadas em recipientes para doses múltiplas (granulados, pós,

géis, cremes, pomadas e pós para reconstituição). As pesagens são feitas em balanças de

sensibilidade adequada (ANVISA, 2008).

O ensaio farmacopéico para determinação do peso de cápsulas manipuladas é, na

maioria das vezes, inviável de ser executado por sua natureza destrutiva. Dessa forma,

descreve-se método para determinação de peso médio em cápsulas duras, empregando ensaio

não destrutivo. Três parâmetros deverão ser determinados para análise do produto: Peso

médio das cápsulas manipuladas, Desvio padrão relativo e Variação do conteúdo teórico (%)

(ANVISA, 2011).

28

Identificação

Segundo a Farmacopéia Brasileira 5ª Edição (2010), os ensaios de identificação

possibilitam verificar, com um nível de certeza aceitável, que a identidade do material sob

exame está de acordo com o rótulo de sua embalagem. Embora específicos, eles não são,

necessariamente, suficientes para estabelecer prova absoluta de identidade. Entretanto, o não

cumprimento dos requerimentos de um ensaio de identificação pode significar erro de

rotulagem do material. Alguns ensaios de identificação devem ser considerados conclusivos

como; infravermelho; espectrofotometria com absorção específica e cromatografia a líquido

de alta eficiência acoplada a espectrofotometria. Esses ensaios devem ser realizados em

complemento ao ensaio do contra íon, quando aplicável.

Desintegração

O teste de desintegração permite verificar se comprimidos e cápsulas se desintegram

dentro do limite de tempo especificado, quando seis unidades do lote são submetidas à ação

de aparelhagem específica sob condições experimentais descritas. O teste não se aplica a

pastilhas e comprimidos ou cápsulas de liberação controlada (prolongada). A desintegração é

definida, para os fins desse teste, como o estado no qual nenhum resíduo das unidades

testadas (cápsulas ou comprimidos) permanece na tela metálica do aparelho de desintegração,

salvo fragmentos insolúveis de revestimento de comprimidos ou invólucros de cápsulas.

Consideram-se, também, como desintegradas as unidades que durante o teste se transformam

em massa pastosa, desde que não apresentem núcleo palpável (FARMACOPÉIA

BRASILEIRA 5ª EDIÇÃO, 2010).

Perfil de Dissolução

Visando prever ou simular o comportamento in vivo de fármacos, foram desenvolvidos

os gráficos de fração de fármaco dissolvido em função do tempo, também chamados de perfis

de dissolução (DRESSMAN et al., 1998).

O perfil de dissolução pode ser definido como um ensaio in vitro que permite a

construção da curva de porcentagem de fármaco dissolvido em função do tempo, empregando

se, geralmente, as condições estabelecidas no teste de dissolução descrito na monografia do

medicamento inscrita na Farmacopéia Brasileira ou, na sua ausência, em outros compêndios

29

autorizados pela legislação vigente. No caso de medicamentos que serão submetidos ao

estudo de bioequivalência, a avaliação do perfil de dissolução comparativo em relação ao

medicamento de referência é indispensável para o conhecimento do comportamento das

formulações. Quando os perfis de dissolução são semelhantes, de acordo com os critérios

aplicáveis, há uma indicação de que o medicamento teste poderá ser bioequivalente ao

medicamento de referência. Entretanto, o método de dissolução deve ser discriminativo,

permitindo detectar alterações significativas nas formulações e nos processos de fabricação

(FARMACOPÉIA BRASILEIRA 5ª EDIÇÃO, 2010).

Os estudos de dissolução representam uma ferramenta indispensável para as várias

etapas dos processos de desenvolvimento farmacotécnico de medicamentos, permitindo

verificar a estabilidade dessas formulações. Na área de produção farmacêutica e controle de

qualidade, os resultados do teste de dissolução podem ser empregados para detectar desvios

de fabricação, para assegurar uniformidade durante a produção de um lote e reprodutibilidade

lote a lote. Testes de dissolução também podem ser utilizados para avaliar mudanças após o

registro do produto e podem auxiliar na decisão para a realização de estudos de

bioequivalência e no desenvolvimento de Correlação IV/IV (MARQUES, 2002).

O teste de dissolução, que era inicialmente indicado para fármacos com baixa

solubilidade, vem sendo mais amplamente utilizado. Para realização do teste é necessário

estabelecer condições, como: tipo de agitação, volume e características do meio de dissolução

(de acordo com a solubilidade do fármaco e o local do TGI onde ocorre sua absorção) e valor

de cedência do fármaco em função do objetivo terapêutico do medicamento. Para isto são

consideradas as características físico-químicas da molécula e o poder discriminativo desejável

para o teste. Os resultados obtidos devem possibilitar comparar a influência do processo

produtivo e das variáveis da formulação com a adequada e completa liberação do fármaco em

determinado tempo (SATHE et al., 1996; MANADAS et al., 2002).

O estabelecimento de uma correlação entre parâmetros inerentes ao fármaco,

determinados in vitro, e as conseqüências de sua absorção determinadas in vivo, poderia

minimizar custos no desenvolvimento e pesquisa de novas opções terapêuticas (GINSKI;

POLLI, 1999).

Uniformidade de Doses Unitárias

Segundo a Farmacopéia Brasileira 5ª Edição (2010), para assegurar a administração de

doses corretas, cada unidade do lote de um medicamento deve conter quantidade do

30

componente ativo próxima da quantidade declarada. O teste de uniformidade de doses

unitárias permite avaliar a quantidade de componente ativo em unidades individuais do lote e

verificar se esta quantidade é uniforme nas unidades testadas. As especificações deste teste se

aplicam às formas farmacêuticas com um único fármaco ou com mais de um componente

ativo. A menos que indicado de maneira diferente na monografia individual, o teste se aplica,

individualmente, a cada componente ativo do produto.

31

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

______________. FARMACOPÉIA EUROPÉIA. Council of Europe. Strasbourg France,

2001.

ALLEN JUNIOR, L. V.; ANSEL, H. C.; POPOVICH, N. G. Formas Farmacêuticas e

Sistemas de Liberação de Fármacos. 8 ed., Porto Alegre: Artmed, 2007.

ALLEN, L. Diluentes para cápsulas e comprimidos. International Journal of

Pharmaceutical Compounding, vol. 5, N 4, p 126-131. 2003.

ALLEN, L. V. A importância da farmácia de manipulação nos tratamentos atuais.

Revista ANFARMAG ano XI, n.58, São Paulo, p. 42-46, 2006.

ALLEN JR LV. The art, science and technology of pharmaceutical compounding. 2

edição. Washington, DC: American Pharmaceutical Association; 2002.

AMIDON, G. L. et al. A theoretical basis for a biopharmaceutic drug classification: the

correlation of in vitro drug product dissolution and in vivo bioavailability.

Pharmaceutical research, vol. 12, n. 3, p. 413-420, 1995.

ANVISA. Consulta Pública nº 50, de 04 de setembro de 2008. D.O.U de 05/09/2008.

ARANCIBIA, A. Calidad biofarmacéutica estudios in vitro e in vivo. Acta Farmaceutica

Bonaerense, La Plata 10: 123-133, 1991.

AULTON, M. E. Delineamento de formas farmacêuticas. 2 edição. Porto Alegre: Artmed,

2005.

BALBANI, A. P. S.; STELZER, L. B.; MONTOVANI, J. C. Excipientes de medicamentos

e as informações da bula. Revista Brasileira Otorrinolaringologia, vol. 72, n. 3, p. 400-6,

2006.

BENETTI, V. M. Comparação entre dois métodos manuais de obtenção de cápsulas

rígidas de gelatina. 2010.

BOMBARDIER, C. et al. Comparison of upper gastrointestinal toxicity of rofecoxib and

naproxen in patients with rheumatoid arthritis. New England Journal of Medicine, vol.

343, n. 21, p. 1520-1528, 2000.

BRASIL, Lei 9279 de 14 de maio de 1996. Dispões sobre a regulação dos direitos e

obrigações relativos à propriedade industrial, 1996.

BRASIL, Lei 9787 de 10 de fevereiro de 1999. Altera a lei n. 6360 de 23 de setembro de 1976

que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a

Utilização de nomes genéricos em procedimentos farmacêuticos e dá outras

providências, 1999.

BRASIL. Farmacopéia Brasileira: Comissão Permanente de Revisão de Farmacopéia

Brasileira. 5ª ed. São Paulo: Atheneu Editora, 2010.

32

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC n. 87 de 21 de

novembro de 2008. Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais

para Uso Humano. Diário Oficial da União, 24 de novembro de 2008.

BRASIL. Formulário Nacional da Farmacopéia Brasileira. 2ª edição, 2011.

CARVALHO, W. A.; LEMÔNICA, L. Mecanismos celulares e moleculares da dor

inflamatória. Modulação periférica e avanços terapêuticos. Revista Brasileira de

Anestesiologia, vol. 48, n. 2, p. 137-158, 1998.

COTRAN, R. S.; KUMAR, V.; ROBBINS, S. L. Pathologic basis of disease. Philadelphia:

W.B. Saunders, 1994.

CORAY, T. W.; MUCKE, L. Inflammation in Neurodegenerative Disease—A DoubleEdged Sword. Neuron, vol. 35, 2002.

DASHORA, K.; SHAILENDRA, S.; AND SWARNLATA, S. "Effect of processing

variables and in vitro study of microparticulate system of nimesulide." Revista Brasileira

de Ciências Farmacêuticas, 2007.

DEZANI, A. B. Avaliação in vitro da solubilidade e da permeabilidade da lamivudina e a

zidovudina. Aplicações na classificação Biofarmacêutica. USP, São Paulo, 2010.

DIAS, I. L. T. "Desenvolvimento farmacotécnico de cápsulas de sinvastatina."

desenvolvimento farmacotécnico de cápsulas de sinvastatina, 2011.

DRAY, A. Inflammatory mediators of pain. British Journal of Anesthesia, vol. 75, n. 2, p.

125-131, 1995.

DRESSMAN, J. B.; AMIDON, G. L.; REPPAS, C.; SHAH, V. P. Dissolution testing as a

prognostic tool for oral drug absorption: immediate release dosage forms. Pharm. Res.

vol. 15, n.1, 1998.

FARIA, J. L. Patologia Geral – Fundamento das doenças com aplicações clínicas. 4ª

Edição, 2003.

FERREIRA, A. O. Guia prático da farmácia magistral. 4ª edição. São Paulo: Pharmabooks,

2010.

FERREIRA, A. O.; BRANDÃO, M. F.; SILVA, M. A. D. C. G. Guia Prático da Farmácia

Magistral. 2ª edição. Juiz de Fora: Oesp gráfica, 2002.

FILHO, G. B. Patologia Geral. 4ª Edição, Guanabara Koogan, 2009.

FITZPATRICK, F. A. et al. Regulated Formation of Eicosanoids. Journal of Clinical

Investigation, vol. 107, n. 11, p.1347-1351, 2001.

FLORY, A. B.; LEBLANC, A. K. The role of cyclooxygenase in carcinogenesis and

anticancer therapy. Comp Cont Educ for Pract Vet, vol. 27, 2005.

33

FUCHS, F. D.; WANNMACHER, L. ―Farmacologia clínica: Fundamentos da terapêutica

racional‖ 2ª edição, Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 1998.

GINSKI, J. M.; TANEJA, R.; POLLI, J. E. Prediction of dissolution-absorption

relationships from a continuous dissolution/Caco-2 system. AAPS Pharm. Sci., vol.1, n. 3,

p. 1-12, 1999.

INFARMED. Nimesulida – Reavaliação do perfil de segurança. Circular Informativa. N.º

079/CA, 2004.

INFARMED. Resumo das características do medicamento – Nimesulida. Aprovado em 12

de Fevereiro de 2012.

JÚNIOR, S. M.; ADAMS, A. I. H. Avaliação de cápsulas de Nifedipino manipuladas, em

farmácias de Passo Fundo (RS), Rev. Infarma, 2004.

KALASZ, H.; ANTAL, I. Drug excipients. Curr Med Chem. 2006.

KUMMER, C. L.; COELHO, T. C. R. B. Antiinflamatórios não esteróides inibidores da

ciclooxigenase-2: Aspectos atuais. Revista Brasileira Anestesiologia, vol. 52, n. 4, p. 498512, 2002.

LAGES, A. S. et al. Selective inhibitors of prostaglandin endoperoxide synthase-2

(PGHS-2): new target to the treatment for inflammatory diseases. Química Nova, vol. 21,

n. 6, p.761-771, 1998.

LARINI, L. Fármacos e medicamento. Fármacos analgésicos e antiinflamatórios. Artmed,

2007.

LIMA, R. R. et al. Inflamação em doenças neurodegenerativas. Revista Paraense de

Medicina, vol. 21, n. 2, p. 29-34, 2007.

MANADAS, R.; PINA, M. E.; VEIGA, F. A dissolução in vitro na previsão da absorção

oral de fármacos em formas farmacêuticas de liberação modificada. Brazilian J. Pharm.

Sci., vol. 38, p. 375-400, 2002.

MARQUES, M. R. C. Desenvolvimento e validação de métodos de dissolução para

formas farmacêuticas sólidas orais. Rev. Analytica, n.1, p. 48-51, 2002.

MOREIRA, T. S. et al. Extração e purificação de fármacos antiinflamatórios não

esteroidais ciclooxigenase-2 seletivos. Química Nova, vol. 32, p. 1324-8, 2009.

MUNIZ, G. S. O.; OLIVEIRA, J.; GARCIA, M. T. J. Cápsulas gelatinosas duras de

nimesulida: a influência do amido glicolato de sódio, e sua concentração, na dissolução

do fármaco. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, vol. 33, n. 3, p. 361-371,

2012.

MURO, L. F. F. et al. Locais de Atuação dos AINE’s Cox-2 Seletivo. 2008.

34

OLIVEIRA, P. G.; STORPIRTIS, S. Toxicidade de excipientes: carência de informação

nas bulas de medicamentos disponíveis no mercado brasileiro. Revista Brasileira de

Ciências Farmacêuticas, 1999.

OLIVERA, M. E.; MANZO, R. H. O sistema de classificação biofarmacêutica e as

bioisenções. Biofarmacotécnica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. p. 186-203, 2009.

PEREIRA, A. V. et al. Determinação da constante de dissociação (ka) do captopril e da

nimesulida - Experimentos de química analítica para o curso de farmácia. Química

Nova, vol. 34, p. 1656-1660, 2011.

PETRY, R. D. Influência de adjuvantes e técnica de enchimento sobre as características

farmacêuticas de cápsulas de gelatina dura contendo teofilina. Caderno de farmácia. Porto

Alegre, RS. Vol. 14, n. 1/2 (jan./dez. 1998), p. 13-19, 1998.

PINHEIRO, G. M. Determinação e Avaliação de Indicadores da Qualidade em Farmácia

Magistral – Preparação de Cápsulas Gelatinosas Duras. Rio de Janeiro, 2008.

PIOTROWICZ, M. R. B.; PETROWICK, P. R. Atendimento Remoto farmacêutico: análise

dos serviços de tele-entrega de medicamentos por estabelecimentos farmacêuticos de

Porto Alegre. Infarma, São Paulo, vol. 15, n.9/10, p.72-77, 2003.

PIRES, C. M. Manipulação de Fórmulas. Portal Educação, 17 de outubro de 2008.

PISSATTO, S. et al. Avaliação da qualidade de cápsulas de cloridrato de Fluoxetina.

Acta farmacéutica bonaerense, vol. 25, n. 4, p. 550, 2007.

PORTA, V. Determinação de solubilidade e permeabilidade de fármacos conforme o

sistema de classificação biofarmacêutica (BCs). 2012.

POZZA, V. M.; KHALIL, N. M.; MAINARDES, R. M. Controle de qualidade de cápsulas

de chá verde manipulados. Revista Salus, vol. 3, n. 1, p. 15-19, 2011.

PRISTA, L.; Tecnologia Farmacêutica. Fundação Calouste Gulbenkian, vol. 2, 1995.

QUATTRINI, M.; PALADIN, S. A Double-blind Study Comparing Nimesulide with

Naproxen in the Treatment of Osteoarthritis of Hip. Clin Drug Invest 1995.

RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.. Farmacologia. 5ª edição. Rio de Janeiro:

Editora Guanabara, 2003.

RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.. Farmacologia. 6ª edição. Rio de Janeiro:

Editora Guanabara, 2007.

RCM, Nimed 100mg. INFARMED. 26 de junho de 2007.

ROBBINS, S. L.; COTRAN, R. S. Patologia Geral. 2005.

35

ROCHA, W. F. C. et al. Determination and validation of nimesulide in pharmaceutical

formulation by near infrared spectroscopy. J. Braz. Chem. Soc, vol. 21, n. 10, p. 19291936, 2010.

RUELA, A. L. M.; ARAÚJO, M. B.; PEREIRA, G. R. Desenvolvimento de um Teste de

Dissolução para Comprimidos de Nimesulida em Meio que assegure Condições Sink.

Lat. Am. J. Pharm, vol. 28, n. 5, p. 661-7, 2009.

SATHE, P. M.; TSONG, Y.; SHAH, V. P. In-vitro dissolution profile comparison:

Statistic and analysis, model dependent approach. Pharm. Res., vol. 13, p. 1799-1803,

1996.

SERRA, C. H.. Avaliação in vitro da permeabilidade de fármacos por meio do modelo da

membrana artificial paralela (PAMPA): aplicação na classificação biofarmacêutica.

2009.

SILVA, A. V. A. et al. Presença de excipientes com potencial para indução de reações

adversas em medicamentos comercializados no Brasil. Brazilian Journal of Pharmaceutical

Sciences, vol. 44, n. 3, 2008.

SILVA, N. A.; MARCZYK, L. R. S. Eficácia e tolerabilidade da nimesulida versus

celecoxib na osteoartrite. Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Acta ortop bras,

vol. 9, p. 1, 2001.

SILVA, R. F; NASCIMENTO, A. P.; MENDONÇA, D. Estratégias Competitivas no

Mercado Farmacêutico Brasileiro: Uma Abordagem sobre o Setor Magistral. XIII

SIMPEP, Bauru – SP, 2006.

SILVA, R. L.; VOLPATO, N. M. Meios para dissolução de comprimidos de nimesulida:

ação dos tensoativos. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 38, n. 2, 2002.

SILVERSTEIN, F. E. et al. Gastrointestinal toxicity with celecoxib vs nonsteroidal antiinflammatory drugs for osteoarthritis and rheumatoid arthritis. JAMA: the journal of the

American Medical Association, vol. 284, n. 10, p. 1247-1255, 2000.

SOUZA, K. J.; ALÉSSIO, P. V.; GOMES, A. Desenvolvimento de excipiente específico

para cápsulas de nifedipina preparadas magistralmente: parte I. Revista de Ciências

Farmacêuticas Básica e Aplicada, vOL. 30, n. 3, p. 257-261, 2010.

STULZER, H. K.; TAGLIARI, M. P. Avaliação da compatibilidade entre a fluoxetina e

excipientes usados na fabricação de cápsulas pela farmácia magistral. Visão Acadêmica,

vol. 7, n. 1, 2007.

THOMPSON, J. E. A prática farmacêutica na manipulação de medicamentos. Porto

Alegre: Artmed, 2006.

TOBIAS, M. L. Controle de qualidade de drogas vegetais de farmácias de manipulação

de Maringá (Paraná-Brasil). Revista Eletrônica de Farmácia, vol. 4, n. 1, 2007.

36

TOKARSKI, E. Farmácia Magistral.Tanta Credibilidade, Tanto crescimento. Qual o

segredo? Pharmacia Brasileira, Brasília, vol. 3, n. 32, p. 5-9, 2002.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. The rational use of drugs: report of the

conference of experts, Jul 25-29. Geneva: WHO; 1987.

ZAGO, T. M. Inflamação Aguda. Unicamp, 2011.

37

ARTIGO

Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas

RBCF

________________________________________________________________

INFLUÊNCIA DOS EXCIPIENTES NO PERFIL DE DISSOLUÇÃO DE CÁPSULAS

MANIPULADAS DE NIMESULIDA 100 mg

Geovana Santos1, Giovane Douglas Zanin2

1

Acadêmica do curso de Farmácia, Faculdade Assis Gurgacz – FAG, Cascavel – PR, Brasil.

2

Docente do curso de Farmácia, Faculdade Assis Gurgacz – FAG, Cascavel – PR, Brasil.

RESUMO

Mesmo sendo considerada simples, a manipulação de cápsulas gelatinosas duras pode

representar desafios ao manipulador na seleção dos excipientes necessários para o seu

preenchimento. Os estudos de dissolução in vitro tornaram-se fundamentais para assegurar a

qualidade, visto que o processo de dissolução determinará a liberação do fármaco e a sua

absorção. A nimesulida é um antiinflamatório que apresenta baixa solubilidade e alta

permeabilidade, ou seja, a dissolução pode ser o passo limitante da absorção oral do fármaco.

O objetivo deste estudo foi avaliar a influência dos excipientes no perfil de dissolução de

cápsulas manipuladas de nimesulida 100 mg. Foram manipuladas oito formulações com

diferentes concentrações de excipientes, baseados em sugestões do Sistema de Classificação

Biofarmacêutica (SCB). Os testes realizados foram peso médio e perfil de dissolução. Os

resultados obtidos para peso médio encontram-se dentro dos padrões estabelecidos pelo

compêndio oficial. Em relação ao perfil de dissolução, observou-se que o aumento das

concentrações dos excipientes amido glicolato de sódio e lauril sulfato de sódio, resultou em

um aumento da velocidade de dissolução do fármaco em questão. Assim, verifica-se a

importância da escolha apropriada desses adjuvantes para a manipulação de cápsulas.

UNITERMOS

Amido glicolato de sódio, Lauril sulfato de sódio, adjuvantes farmacotécnicos.

1

Correspondência: Geovana Santos. Faculdade Assis Gurgacz – FAG, Avenida das Torres, 500,

Cascavel, Paraná. E-mail: [email protected].

38

INTRODUÇÃO

As farmácias de manipulação têm representado uma alternativa ao cumprimento de

esquemas terapêuticos, pois proporcionam à população o acesso a fórmulas farmacêuticas

diferenciadas e dosagens personalizadas, além de manipularem fármacos de praticamente

todas as categorias, com um custo inferior aos industrializados (Júnior & Adams, 2004).

Frente a isso, as cápsulas gelatinosas duras constituem uma das formas farmacêuticas mais

comercializadas em farmácias de manipulação, devido à sua versatilidade, facilidade de

produção, aceitabilidade pelo paciente e ao custo (Allen Jr, 2002).

Junto a essas formas farmacêuticas e formulações, os excipientes são adicionados com o

intuito de fornecer determinadas propriedades funcionais como fluxo, estabilidade e controlar

a velocidade de liberação do princípio ativo. O fármaco e o excipiente utilizado devem ser

compatíveis entre si para gerar um produto estável, eficaz, atraente, fácil de administrar e

seguro (Ansel; Popovich; Allen, 2007; Shargel et al., 2005).

Embora tradicionalmente os excipientes sejam vistos como substâncias inertes, atualmente

sabe-se que estes podem interagir com o fármaco promovendo alterações químicas e físicas,

havendo a necessidade de se realizarem estudos de pré-formulação para se obter um

medicamento seguro e de qualidade (Allen, 2003).

Deve-se considerar que as características pertencentes ao próprio fármaco como o

tamanho da partícula e solubilidade, bem como a natureza dos excipientes que compõem a

fórmula e os métodos empregados na produção afetam a dissolução do fármaco e,

conseqüentemente, sua biodisponibilidade. Por isso faz-se necessário a escolha criteriosa dos

excipientes que possam contribuir para a dissolução e absorção adequada do medicamento

veiculado (Ansel; Popovich; Allen, 2007).

39

Portanto, a permeabilidade e solubilidade de substâncias ativas constituem um critério

essencial para a escolha do excipiente utilizado. Diante disso, em 1995, o Sistema de

Classificação Biofarmacêutica (SCB) foi desenvolvido por Amidon et al., a fim de classificar

os fármacos frente as suas propriedades de solubilidade em meio aquoso e permeabilidade

intestinal.

As práticas mais aceitáveis para aumentar a solubilidade de um fármaco pertencente à

classe II, pouco solúvel em água, como a nimesulida, é a modificação do pH do meio de

dissolução e o uso de tensoativos sintéticos que podem simular o efeito de tensoativos

endógenos como ácidos biliares, sais biliares e lectina (Shah et al., 1989; Zoeler & Klein,

2007).

O fármaco antes de se solubilizar deve passar pela dissolução que é o processo pelo qual o

princípio ativo é liberado de sua forma farmacêutica e se torna disponível para ser absorvido

pelo organismo. O ensaio de dissolução nada mais é que um teste físico no qual o fármaco

passa para a forma solúvel a partir da forma farmacêutica intacta ou de seus fragmentos e

partículas formadas durante o teste, no caso de cápsulas e comprimidos (Chowdary &

Rajyalakshimi, 1987).

O Sistema de Classificação Biofarmacêutica possibilita correlacionar os dados in vivo e in

vitro, de valor inestimável para definir a qualidade de um medicamento, sendo útil no

desenvolvimento de formulações, controle de qualidade e determinação de equivalentes

farmacêuticos (Arancibia, 1991).