Valdeir Welter

Unioeste – [email protected]

Oscar Vicente Quinonez Fernandez

Unioeste – [email protected]

ESTUDO SOBRE A PADRONIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE

CAMPO EM HABITATS AQUÁTICOS DE CÓRREGOS DE PEUQENO PORTE

INTRODUÇÃO

Muitas são as técnicas utilizadas pelos pesquisadores atualmente para a

caracterização e monitoramento de suas áreas de estudo, no tocante da geomorfologia fluvial,

mas, ainda não há uma padronização nesses procedimentos ou métodos relacionados ao

reconhecimento de habitats de rios. Isso faz com que cada autor utilize os métodos que lhe

são convenientes, dificultando uma posterior comparação de metodologias em relação aos

seus resultados, mesmo que em alguns parâmetros o método seja o mesmo, naqueles em que

for distinto toda a comparação fica falha. A caracterização de habitats é pertinente para várias

áreas de estudo, sendo assim utilizada por vários autores, o que faz com que muitas fontes

sejam pesquisadas e, uma vez que não há uma padronização para essas averiguações, elas

são concretizadas com várias metodologias, dificultando assim uma comparação posterior de

teses.

Assim, como base para este estudo, um artigo em especial foi tomado como guia

para as discussões sobre a temática proposta, An Evaluation Of Physical Stream Habitat

Attributes Used To Monitor Streams (Uma avaliação dos atributos físicos de habitats de rios

usados para seu monitoramento), de Roper, Kershner e Archer, publicado no Jornal da

associação americana (E.U.A.) de recursos hídricos, com a motivação da unificação dos

métodos utilizados para caracterização física dos habitats aquáticos.

Para tanto, algumas pesquisas realizadas no Brasil serão utilizadas para realizar essa

discussão. Binda (2009) realizou estudos sobre a influência de detritos lenhosos na morfologia

e na sedimentologia de leito, os detritos lenhosos desempenham função chave na ecologia e

geomorfologia de canais, podendo afetar os processos do canal em um amplo alcance: desde

a rugosidade hidráulica, retenção e grânulometria dos sedimentos de leito, até a criação de

Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

1

degraus e depressões, podendo, às vezes, controlar o padrão do canal e a distância/variação

de feições fluviais que são fundamentais para a formação de habitat aquáticos, aqui

necessitando da caracterização desse habitat, sendo as técnicas utilizadas a instalação de

perfis transversais permanentes (a montante e a jusante das acumulações) e seções de

monitoramento

batimétrico,

levantamento

do

perfil longitudinal e

caracterização

grânulométrica de sedimentos do fundo.

Estilano (2006), da área de conservação ambiental, averiguou que em ecossistemas

fluviais a geomorfologia pode atuar como uma condicionante da distribuição das assembléias

de peixes, por determinar os tipos e os níveis de estruturação de habitat aos quais as espécies

estão associadas. Esse trabalho teve como objetivo analisar as relações entre a geomorfologia

fluvial e as assembleias de peixes utilizando a instalação de seções de controle, utilizando

alguns dos métodos a serem aplicados por esta monografia, como a relação

largura/profundidade.

Destefani (2005), que se ocupou com o regime hidrológico, também fez uso de

algumas das técnicas de caracterização física de rios, considerando a periodicidade, a

estacionariedade, a frequência, a permanência e a recorrência como parâmetros de análise,

por meio das informações de vazões e cotas registradas nas estações fluviométricas,

juntamente com perfis de seções transversais.

A região oeste do Paraná é composta por derrames basálticos de idade cretácea

(NARDY et al., 2002) e está posicionada no terceiro planalto paranaense, localizada na

porção central da bacia sedimentar do Paraná. A região a ser estudo corresponde a

sub-unidade morfoescultural do planalto de Campo Mourão caracterizado por uma baixa

dissecação, topos aplainados e vertentes retilíneas com bases côncavas (SANTOS et al.,

2006). A altitude da região varia de 290 a 310 m e a precipitação acumulada anual oscila

entorno de 1.600 mm. O clima na classificação de Köppen é do tipo Cfa, subtropical úmido,

mesotérmico, verões quentes, geadas menos freqüentes e concentração de chuvas nos meses

de verão (IAPAR, 1994).

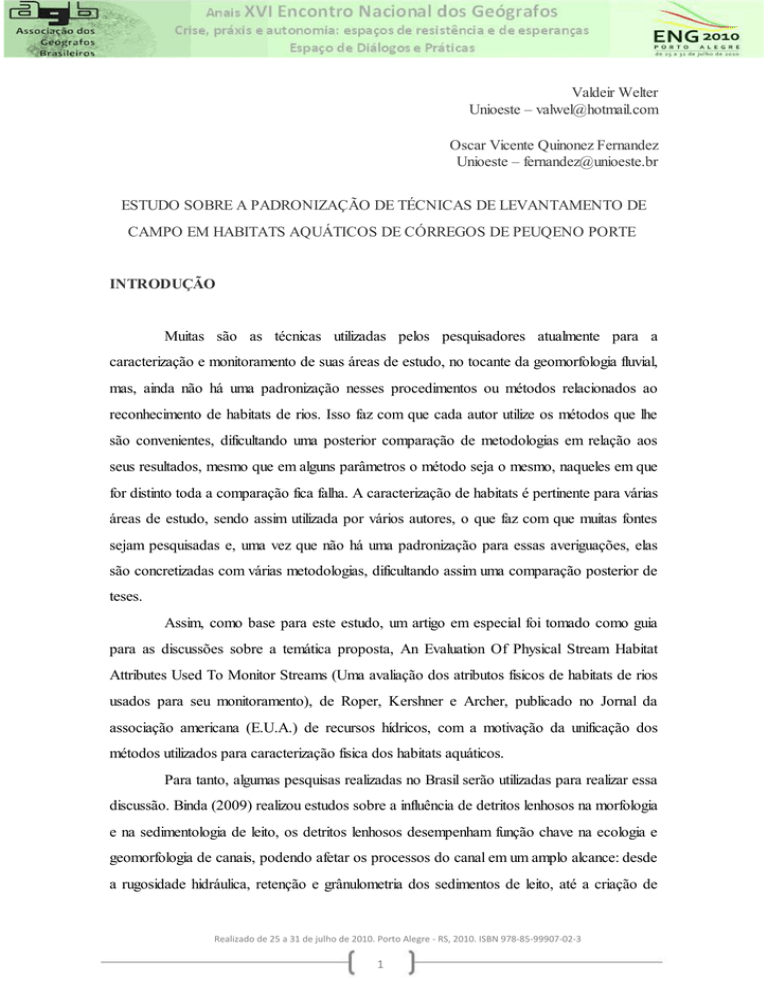

Os estudos serão realizados na bacia hidrográfica de 2ª ordem do córrego Santa Fé

(Figura 1), com área de 30,09 km², localizada à esquerda do núcleo urbano do município de

Palotina, O uso/ocupação do solo nesta bacia é marcado pelas atividades agroindústriais. O

Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

2

córrego citado é afluente da margem esquerda do Rio Piquiri, que por sua vez deságua no rio

Paraná.

Figura 1: Localização do ponto de monitoramento na bacia do córrego Santa Fé no município de Palotina,

oeste do Paraná.

Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

3

Quando se trata do monitoramento de áreas de estudo envolvendo habitats de rios,

as técnicas a serem aplicadas são diversas, para cada procedimento necessário nesse

reconhecimento. Surge assim uma tentativa de unificação por parte de alguns pesquisadores

norte-americanos no intuito de tornar as averiguações mais precisas e fidedignas de

comparação com os estudos de outros colegas interessados nesta mesma temática.

No Brasil, os estudos de habitats ainda são recentes, notados de carência de uma

metodologia que além de normatizar para a comparação dos mesmos entre si, possa

contribuir para uma padronização mundial e até mesmo para a adequação das técnicas

utilizadas em outros países à realidade brasileira.

OBJETIVOS

Para tanto, o objetivo desse trabalho é propor a organização de um padrão técnico

que venha homogeneizar as ações de reconhecimento e monitoramento de habitats de rios,

utilizando vários autores e seus métodos, bem como avaliando as pesquisas realizadas aqui no

Brasil, no intuito de comparar a relatividade da aplicação dessa normatização. Estudar e

aplicar os protocolos de coletas de dados de campo para medir as variáveis morfológicas

mais utilizadas na geomorfologia fluvial, avaliar a compatibilidade destas técnicas com a

realidade dos rios brasileiros e construir uma base de técnicas para o monitoramento de

futuros estudos na área da geomorfologia fluvial, se constituem como finalidades deste

trabalho, bem como comparar as técnicas já utilizadas por pesquisadores brasileiros, com a

tentativa de padronização de métodos realizada em outros países.

METODOLOGIA

As técnicas a serem utilizadas nas saídas a campo para o reconhecimento de áreas

onde possam ser instalados os pontos de monitoramento consistirão em 13 variáveis

morfológicas: Gradiente; Sinuosidade; Ângulo de inclinação média do barranco da margem;

Percentual de solapamento da margem; Profundidade média do solapamento; Porcentagem

Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

4

de estabilidade de margem; Largura de margens plenas; Razão Largura/profundidade

Mediana dos sedimentos; Porcentagem de materiais finos (silte+argila); Porcentagem de

materiais finos (silte+argila) nas depressões; Porcentagem de depressões; Profundidade

Residual das depressões. Esse processo deverá ser realizado duas vezes, com um intervalo

de um mês, para fins de comparação. Abaixo, encontra-se uma breve descrição dos métodos

a serem utilizados.

1) Gradiente: é calculado dividindo-se a mudança de elevação média (em

centímetros) pelo comprimento alcançado (em metros) (Harrelson et al., 1994 apud Roper

2002). A mudança de elevação é calculada pela média das duas medições independentes de

mudança de elevação (uma tomada no começo da seção de controle e outra no final desta).

O comprimento é medido ao longo do talvegue usando uma fita métrica.

2) Sinuosidade: é calculada dividindo-se o comprimento em linha reta do início ao

fim da seção pelo comprimento da medida do talvegue, também coletadas com uma fita

métrica.

Para as medidas seguintes, deve-se instalar uma seção transversal de controle, onde

serão coletadas em parcelas com um mínimo de 20 partes iguais (cada largura de margens

plenas) dos perfis transversais em todo o seu alcance.

4) Percentual de solapamento da margem: é calculada pela divisão do número de

parcelas que foram solapadas pelo número total de parcelas (baseado no ângulo de inclinação

do barranco)

5) Profundidade média do solapamento: é calculada pela soma das profundidades

medidas em cada um dos locais de solapamento e dividindo pelo número total de parcelas. A

profundidade do solapamento deve ser medida da parte mais profunda à borda externa da

margem.

6) Porcentagem de estabilidade de margem: é calculada pela divisão do número de

parcelas com margens estáveis pelo número total de parcelas. Cada parcela deve ser

considerada estável se não há nenhum sinal de erosão, desmoronamento ou fraturas.

7) Largura de margens plenas: é calculada pela média das estimativas de largura de

quatro seções transversais. Essas seções transversais devem ser localizadas em quatro

diferentes unidades de soleira e com verticais espaçados em 0,1 m. As larguras de margens

plenas podem ser estimadas em soleiras, ao invés de traçar em uma linha reta entre duas

Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

5

curvas de meandro como sugerido por Harrelson et al. (1994). Para definir o nível de

margens plenas, serão utilizados os critérios morfológicos descrito por Harrelson et al.

(1994).

8) Razão Largura/profundidade: a largura média em relação à profundidade é

determinada a partir das quatro seções transversais utilizadas para determinar a largura de

margens plenas. A profundidade média em cada seção transversal pode ser estimada em pelo

menos 10 medidas, espaçadas igualmente, de profundidades de margens plenas, ao invés das

20 medidas recomendados por Harrelson et al. (1994). Poucas medidas são tomadas em

cada seção transversal, porque nesta pesquisa o interesse está somente na largura dos

coeficientes de profundidade, portanto não é preciso descrever perfis do canal. A razão

largura/profundidade em cada seção transversal é calculada como na largura de margens

plenas, dividida pela profundidade média. Para atingir uma média global, o cálculo pode ser a

partir dessas quatro seções.

9) Mediana dos sedimentos: ou D50, é o diâmetro do eixo intermediário do gráfico

da mediana das partículas coletadas na contagem de partículas (Wolman, 1954 apud. Roper

2002) dentro de quatro unidades de habitats.

10) Porcentagem de materiais finos (silte+argila): será aferida do substrato a ser

coletado para a estimativa da D50, que tenham um diâmetro de eixo intermediário inferior a 6

milímetros.

11) Porcentagem de materiais finos (silte+argila) nas depressões: essa outra

categoria de análise deve ser feita em média em quatro depressões. Uma grade de 50 quartis

(intersecção Bunte e Abt, 2001 apud. Roper 2002) é aleatoriamente jogada três vezes em

cada depressão. As porcentagens de materiais finos foram calculadas dividindo o número de

intersecções com sedimentos finos menores de 6 mm, pelo número total de interseções (150).

12) Porcentagem de depressões: para chegar a um composto de habitat de

depressões, a estimativa pode ser alcançada pela soma dos comprimentos de cada grupo e

dividindo pelo comprimento total da seção de controle. Comprimentos exteriores são

medidos ao longo do talvegue.

13) Profundidade Residual das depressões: é calculada pela média das

profundidades residuais individuais de todos os grupos encontrados na seção de controle.

Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

6

Essa Profundidade Residual para cada agrupamento é obtida subtraindo-se a profundidade

real da depressão da profundidade máxima (Chicago, 1987 apud. Roper 2002).

RESULTADOS PRELIMINARES

Apesar de este trabalho encontrar-se em faze de implementação, pode-se perceber

a dificuldade de se encontrar além da homogeneidade na descrição das áreas já estudadas,

uma descrição suficiente do método utilizado para através desta explanação ser possível a

aplicação em outros trabalhos.

Quanto mais foram aprofundadas as pesquisas neste assunto, mais é perceptível o

teor interdisciplinar possível de ser explorado pelos estudos geográficos. Além da biologia,

temos as engenharias civil e ambiental com estudos publicados que revelam um campo amplo

que pode ser de grande importância para a Geografia, uma vez que com o conhecimento

acumulado sobre a morfologia fluvial, um importante campo a ser explorado ainda mais se

mostra relevante e pronto para ser expandido.

BIBLIOGRAFIA

BINDA, A. L. A Influência de Detritos Lenhosos na Morfologia e na Sedimentologia

de Leito no Rio Guabiroba, Guarapuava – PR. 120p. 2009. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Geografia – Universidade Estadual do Oeste do Paraná –

Campus de Francisco Beltrão - PR.

BORTOLUZZI, L. N. Efeitos da Urbanização Sobre os Canais Fluviais de Marechal

Cândido Rondon – PR. 2009. Monografia. Graduação e Geografia – Colegiado do Curso

de Geografia – Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Marechal Cândido Rondon –

PR.

DESTEFANI E. V. Regime Hidrológico do rio Ivaí – PR. 95p. 2005. Dissertação

(Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Geografia – Universidade Estadual de

Maringá – Maringá – PR.

ESTILIANO, E.O. Influência da Geomorfologia fluvial na distribuição espacial das

assembléias de peixes do rio Paraíba do Sul. 56 p. 2006. Dissertação (Mestrado) –

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais – Universidade Federal

Rural do Rio de Janeiro – Seropédica – RJ.

HARRELSON C. C., RAWLINS C. L., POTYONDY J. P. Stream Channel Reference

Sites: An Illustrated Guide to Field Technique. Gen. Tech. Rep. RM-245. Fort Collins, CO:

Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

7

U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Forest and Range

Experiment Station. 61 p. 1994

IAPAR - Fundação Instituto Agronômico do Paraná. Cartas climáticas básicas do Estado

do Paraná, Curitiba (PR), 49 p. 1994

NARDY, A.J.R.; OLIVEIRA, M.A.F.; BETANCOURT, R.H.S.; VERDUGO, D.R.H. &

MACHADO, F.B. Geologia e estratigrafia da Formação Serra Geral. Geociências

(Unesp, São Paulo): 21: 15-32. 2002

ROPER, B. R. KERSHNER, J. L. ARCHER, E. An evaluation of physical stream

habitat attributes used to monitor streams. Journal of the American Water Resources

Association, v.38, n.6: p. 1637-1646. 2002.

SANTOS, L.J.C.; OKA-FIORI, C.; CANALI, N.E.; FIORI, A.P.; SILVEIRA, C.T.;

SILVA, J.M.F. & ROSS, J.L.S. Mapeamento geomorfológico do estado do Paraná.

Revista Brasileira de Geomorfologia, 7 (2): 3-12. 2006

Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

8