Melanoma Cutâneo: Revisão bibliográfica (2011) 1

SANGOI, Renata2; FISCHER, Josseana3; RIGO, Carine4 ALVES, Marta5

1

Trabalho de Pesquisa _UNIFRA

Curso de Farmácia do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Santa Maria, RS, Brasil

3

Curso de Farmácia do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Santa Maria, RS, Brasil

4

Curso de Farmácia do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Santa Maria, RS, Brasil

2

5

Professora Doutora orientadora, Centro Universitário Franciscano

E-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]

RESUMO

Com a diminuição da camada de ozônio, as radiações UV deixaram de serem filtradas com a

mesma eficiência, as UVB que estão intrinsecamente relacionadas ao surgimento dos vários tipos de

câncer de pele, tem aumentado sua incidência sobre a Terra. Desses tipos variados de câncer, o

melanoma cutâneo é um tipo de câncer que tem origem nos melanócitos (células produtoras de

melanina, substância que determina a cor da pele), e é dividido em melanoma expansivo superficial,

melanoma nodular, melanoma lentiginoso acral, melanoma lentigo maligno. O melhor método de

prevenção é evitar a exposição ao sol nos horários de maior incidência da radiação, usar chapéu,

óculos escuros e o diagnóstico primário é o foco principal, para aumentar a taxa de sobrevida dos

pacientes.

Palavras-chave: Melanoma cutâneo, Melanócitos, Câncer de pele, Radiação UVB.

1. INTRODUÇÃO

A população brasileira apresenta grande heterogeneidade dos tipos de pele, devido á

significativa miscigenação dos grupos étnicos. O Brasil, por ser um país com predomínio dos

climas tropical e equatorial, sofre intensa exposição solar, principalmente nas regiões norte,

nordeste, central e em toda faixa litorânea. (RACHOU, et AL, 2006).

A pele é constituída por três camadas: epiderme, derme e hipoderme, cada uma

delas possui uma ou mais funções, entre elas, papel vital na manutenção da saúde.

Parte da radiação UV incidente é refletida ou refratada nas várias camadas da pele.

Segundo Neves (2008), 90% dos raios UVB são absorvidos pela epiderme e 10% atingem a

camada superficial da derme. Como a sua ação é predominantemente epidérmica, é na

1

primeira camada que poderão surgir os diversos tipos de câncer de pele, como o melanoma

cutâneo (PIAZZA e MIRANDA, 2007).

Os cânceres são doenças complexas que expressam alterações metabólicas

endógenas, desequilíbrios associados ao envelhecimento e mutações genéticas (RACHOU,

et al, 2006).

Melanoma cutâneo é a doença da pele observada por muitas pessoas, apesar da

localização externa, podem ser de difícil visualização para o paciente. Na maioria das vezes

apresenta fase de crescimento superficial prolongada, e é nesse período que as células

tumorais estão confinadas a epiderme (MAIA e BASSO, 2006).

O reconhecimento do melanoma cutâneo em lesões é reconhecido pelos pacientes

pela alteração de cor, tamanho, forma e superfície, crescimento rápido, descamação,

ulcerações, sangramento, prurido, dor. A doença é subdividida em quatro tipos: melanoma

expansivo superficial (MES), melanoma nodular (MN), melanoma lentiginoso acral (MLA) e

melanoma lentigo maligno (MLN) (FERNANDES, et al, 2005).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Não é preciso fugir do sol, pois ele é indispensável à vida, porém é necessário ter

consciência dos riscos, adotando atitudes preventivas. Com a diminuição da camada de

ozônio, as radiações UV deixaram de serem filtradas com a mesma eficiência, as UVB que

estão intrinsecamente relacionadas ao surgimento dos vários tipos de câncer de pele, tem

aumentado sua incidência sobre a Terra. Tem ocorrido da mesma forma, elevação da

incidência das radiações UVC, potencialmente mais carcinogênica que as UVB (NEVES

2008).

A radiação ultravioleta solar é reconhecidamente um carcinógeno humano completo.

Entre os cânceres de pele relacionados à exposição a essa radiação, o mais grave é o

melanoma cutâneo, em virtude de sua letalidade. Apesar dos grandes avanços no seu

tratamento, ele ainda é responsável por um número considerável de óbitos. Estudos

epidemiológicos mostram forte associação entre o desenvolvimento de melanoma e a

freqüência de episódios de queimadura grave induzida pela radiação ultravioleta. A atividade

mais relacionada à ocorrência dessas queimaduras graves é o banho de sol (FISCHER, et

AL, 2004).

2

Além da exposição à radiação solar, aumentou a exposição a fontes artificiais de

radiação ultravioleta. As mudanças comportamentais que levaram ao aumento da exposição

à radiação ultravioleta, tanto a natural quanto a artificial, foram em grande parte

impulsionadas pela valorização estética do bronzeado. A substituição do sol pelo

bronzeamento artificial, para manutenção ou obtenção de uma cor mais "saudável" e

"atraente", eleva o risco, pois aumenta a exposição ao ultravioleta e leva à exposição de

indivíduos com fototipo cutâneo de maior risco. A luz UV é dividida em UVA, UVB e UVC

(FISCHER, et AL, 2004).

O câncer de pele é o tipo de câncer mais incidente em ambos os sexos no Brasil. As

lesões são de fácil diagnóstico e possuem índices de cura superiores a 95% quando

tratadas precocemente e corretamente. Embora a incidência de melanoma represente

apenas cerca de 4% dos tumores de pele, este é considerado o tumor cutâneo de maior

importância, pois representa mais de 79% das mortes por câncer de pele (DIMATOS, et al,

2009).

O melanoma cutâneo é um tipo de câncer que tem origem nos melanócitos (células

produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele) e tem predominância em

adultos brancos (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER).

O melanoma de pele é menos freqüente do que os outros tumores de pele

(basocelulares e de células escamosas), porém sua letalidade é mais elevada. Tem-se

observado um expressivo crescimento na incidência deste tumor em populações de pele

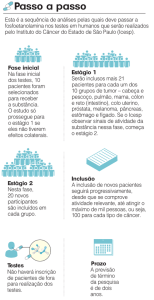

branca. Quando os melanomas são detectados em estádios iniciais os mesmos são

curáveis (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER).

Estima-se que o melanoma cutâneo represente cerca de 3% dos cânceres. Para o

estudo da biologia molecular do melanoma maligno, é importante que se conheça sua

classificação segundo o nível de invasão. A classificação é: nível-I, crescimento intraepidérmico; nível-II, invasão da derme papilar; nível-III atinge o limite entre a derme papilar e

reticular; nível-IV, invasão da derme reticular e nível-V, invasão da tela subcutânea

(FIGUEIREDO, et AL, 2003).

A maioria dos melanomas tem duas fases de crescimento biológico: radial e vertical. Os

tipos específicos de melanoma com fase de crescimento radial incluem o lentigo maligno, o

melanoma extensivo superficial e o melanoma lentiginoso acral/mucoso. Com o decorrer do

tempo, o padrão de crescimento assume um componente vertical, quando o melanoma se

aprofunda, invadindo camadas dérmicas mais profundas na forma de massa em expansão,

3

porém sem maturação celular. A probabilidade de metástase a partir dessa fase pode ser

inferida através da medida do índice de Breslow, que consiste em medir, em milímetros, a

profundidade de invasão da lesão em fase de crescimento radial ou vertical a partir do topo

ou porção mais superficial da camada de células granulares da epiderme sobrejacente

(WEBER, et AL, 2007).

O melanoma cutâneo é dividido em quatro tipos: Melanoma expansivo superficial,

melanoma nodular, melanoma lentiginoso acral, melanoma lentigo maligno.

Melanoma expansivo superficial (MES) é o mais freqüente, em 70% dos casos,

segundo Fernandes e colaboradores (2005), possuem várias colorações como castanho,

preto, róseo, violeta, hipopigmentação central e expansão periférica. Possui uma evolução

crônica e depois de meses a anos, podem surgir nódulos elevados, sangramento, o que

caracteriza o estádio mais avançado de crescimento vertical.

Melanoma nodular (MN) é o segundo mais comum, mais freqüente em pacientes do

sexo masculino, apresenta-se como lesão populosa, elevada, de cor castanha, negra ou

azulada. Não há fase prévia de crescimento radial (FERNANDES et al, 2005).

Melanoma lentiginoso acral (MLA) é o tipo histológico mais agressivo dentre os

melanomas, mais freqüente em indivíduos não-caucasianos e não tem predileção por sexos.

Encontrado nas regiões palmo plantares, extremidades digitais, mucosas e semimucosas,

possui coloração acastanhada (DIMATOS et al, 2009).

Melanoma lentigo maligno (MLM) é pouco freqüente, mais comum em idosos,

localiza-se em área de fotoexposiaçao crônica. Apresenta-se na cor acastanhada ou

enegrecida, alcançando vários centímetros de diâmetro (DIMATOS et al, 2009).

A exposição excessiva ao sol é o principal fator de risco do câncer de pele. Pessoas

que vivem em países tropicais como Brasil e Austrália, país com o maior registro de câncer

de pele no mundo, estão mais expostos a esse tipo de doença (INSTITUTO NACIONAL DE

CÂNCER).

4

As queixas mais comuns relacionadas ao câncer da pele são:

•

Mancha que coça, dói, sangra ou descama;

•

Ferida que não cicatriza em 4 semanas;

•

Sinal que muda de cor textura, tamanho, espessura ou contornos;

•

Elevação ou nódulo circunscrito e adquirido da pele que aumenta de tamanho e tem

aparência perolada, translúcida, avermelhada ou escura.

O rastreamento populacional para o câncer de pele por meio do auto-exame ou do

exame clínico não reduziu a mortalidade por este câncer. Entretanto, o exame clínico da

pele deve fazer parte do exame físico de rotina.

Especial atenção deve ser dada aos

indivíduos de pele clara, trabalhadores rurais, pescadores e outros profissionais com alta

exposição à luz solar. É importante considerar alguns sinais precoces da doença,

conhecidos por (ABCD), os quais indicam a transformação de células normais em

melanoma (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER).

•

Assimetria: uma metade diferente da outra;

•

Bordas irregulares: contorno mal definido;

•

Cor variável: várias cores numa mesma lesão;

•

Diâmetro: maior que 6 milímetros.

O foco da prevenção é a proteção solar. A prevenção primária inclui orientação

quanto à associação sol e câncer da pele, aplicação de creme protetor solar, utilização de

roupas apropriadas, chapéus e óculos de sol, permanecer na sombra, limitar o tempo de

exposição ao sol, evitando-se a exposição solar entre 10h00min e 16h00min e evitar fontes

artificiais de radiação ultravioleta (como bronzeamento artificial). A prevenção secundária

inclui rastreamento e diagnóstico precoce em combinação com o aconselhamento para que

se ponham em prática as atitudes relacionadas na prevenção primária. (LOVATTO et AL,

2004).

O acompanhamento dos pacientes deve ser realizado por pelo menos cinco anos

após a cirurgia e devem-se seguir clínica e laboratorialmente os pacientes, em intervalos

5

que variam de acordo com o estadiamento do tumor, para avaliar a presença de

metástases. Nos primeiros anos de doença, o principal objetivo do seguimento é a detecção

da recorrência locorregional, fase em que ainda há perspectivas de tratamento radical de

intenção curativa. Nessa fase, a detecção de metástases à distância por meio de exames

laboratoriais e de imagem tem pouco benefício, já que as perspectivas de tratamento e cura

são muito limitadas (BARBATO, et AL, 2011).

Diante do contexto atual sobre o tratamento do melanoma, estudos recentes

mostram a terapia fotodinâmica (TFD), que é uma modalidade terapêutica onde emprega a

combinação de luz visível, um fármaco fotossensível e oxigênio, que de forma

independente, não apresentam toxicidade para o organismo. De modo geral, o tratamento

das neoplasias cutâneas por terapia fotodinâmica consiste na administração do fármaco

seguida de irradiação com laser monocromático no comprimento de onda de absorção

máxima do fármaco fotossensível (BARBUGLI, 2010).

O objetivo principal da terapia fotodinâmica é induzir a morte do tecido neoplásico

por um processo de fotossensibilização com redução da massa tumoral, minimizando ao

máximo os danos aos tecidos vizinhos e efeitos colaterais, sendo estas as principais

vantagens da terapia fotodinâmica frente aos demais tratamentos clássicos contra o câncer

(BARBUGLI, 2010).

O processo de fotossensibilização de uma célula consiste na associação do fármaco

às membranas plasmáticas e a sua permeação para o citosol de forma passiva, por difusão

ou osmose e de forma ativa por transporte ativo ou endocitose. Nas células, a fotoativação é

capaz de promover a destruição irreversível dos tecidos tumorais através de três formas

principais: 1- produção de espécies reativas de oxigênio, causando diretamente a morte das

células tumorais por apoptose e/ou necrose; 2- efeito antivascular, que pode causar

trombose e hemorragia dos vasos tumorais levando a morte das células neoplásicas por

privação de oxigênio e nutrientes; e 3- ativação da resposta imune, contra as células

tumorais através do processo de inflamação aguda e liberação de citosinas no tumor,

resultando assim, num influxo de macrófagos e leucócitos que podem combinar para a

destruição tumoral, bem como, estimular o sistema imune a reconhecer e eliminar as células

neoplásicas(BARBUGLI, 2010).

O protocolo-padrão empregado em terapia de tumores, segundo Machado (2000),

envolve a administração intravenosa do agente fototerapêutico (cerca de 2 a 5 mg/kg de

massa corporal, no caso das porfirinas, e de 0,1 a 0,5 mg/kg para os agentes

6

fototerapêuticos mais recentes). Essas quantidades são ínfimas se paradas às doses

mínimas que podem induzir efeitos tóxicos em seres humanos (300-500 mg/kg). A TFD tem

se mostrado, no geral, curativa para tumores cujo diâmetro não exceda cerca de 2 cm,

podendo ser empregada com propósitos paliativos no tratamento de massas neoplásicas

compactas 8,57. A fluência da radiação incidente deve se situar entre 100 e 200 mJcm-2, de

modo a evitar o sobreaquecimento dos tecidos, o que reduziria a seletividade do processo.

O início do tratamento ocorre, no caso das porfirinas, de 24 a 72 h após a administração do

agente fototerapêutico.

As fontes de radiação empregadas são, em geral, lasers. A melhor fonte de radiação

tem sido descrita como sendo a que por um baixo custo forneça a maior quantidade de luz

possível no máximo de absorção do sensitizador, sem efeitos térmicos significativo. Uma

alternativa de custo intermediário são os lasers de diodo. Existem atualmente lasers de

diodo cobrindo práticamente todo o espectro visível e infravermelho próximo, podendo assim

atender boa parte dos agentes fototerapêuticos já existentes no mercado. Tais lasers são

capazes de fornecer luz pulsada de considerável potência com precisão sobre o tecido a ser

irradiado, graças a sistemas de distribuição baseados em feixes de fibras ópticas.

(MACHADO, 2000).

Segundo Taveira (2009), em seu estudo observou, que a doxorrubicina (DOX) é um

antineoplásico amplamente utilizado na clínica para o tratamento de vários tumores,

inclusive o câncer de pele. Porém, a sua administração é feita por via endovenosa levando a

um baixo índice terapêutico para os tumores cutâneos e causando vários efeitos colaterais.

Uma alternativa é a aplicação tópica da doxorrubicina para o tratamento do câncer de pele,

contudo a sua baixa penetração cutânea e instabilidade frente aos tecidos biológicos

dificultam a sua aplicação tópica e localizada.

As nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) são sistemas de liberação de fármacos que

reúnem as principais vantagens encontradas nos sistemas lipossomais e nas micro e

nanopartículas poliméricas. Os componentes das nanopartículas lipídicas sólidas, possuem

baixa citotoxicidade e possibilitam a obtenção de nanopartículas sem o uso de solventes

(TAVEIRA, 2009).

A encapsulação da doxorrubicina em nanopartículas lipídicas sólidas tem potencial

para melhorar a estabilidade do fármaco e, principalmente, facilitar sua penetração para as

camadas mais profundas da pele, onde esses tumores se localizam. Dentre os métodos

físicos existentes, destaca-se a iontoforese que é um método de aumentar e controlar a

7

penetração de moléculas e macromoléculas carregadas ou não na pele e através dela.

(TAVEIRA, 2009).

Pretende-se, portanto, obter nanopartículas lipídicas sólidas contendo doxorrubicina,

na tentativa de proteger o fármaco, evitando seu contato direto com o estrato córneo e

fazendo com que o mesmo entre nas camadas mais profundas da pele. (TAVEIRA, 2009).

Uma vez dentro da pele, na epiderme viável, é possível que as partículas formem um

reservatório, promovendo a liberação local do fármaco encapsulado por um longo período

de tempo. Para aumentar a penetração cutânea da, doxorrubicina a iontoforese, que utiliza

os anexos cutâneos como principal via de penetração, também será aplicada (TAVEIRA,

2009).

As campanhas de saúde pública procuram atingir a população, primeiro no sentido

de evitar o aparecimento da doença (prevenção primária) e depois chamando atenção para

o diagnóstico precoce (prevenção secundária) (MAIA e BASSO, 2006).

O diagnóstico precoce e a prevenção primária constituem as armas de maior

importância para aumentar as taxas de sobrevida da doença, pois a prevenção secundária

ainda não dispõe de métodos tão eficazes. Os profissionais de saúde devem ser treinados

para reconhecer as lesões suspeitas, que devem ser biopsiadas, dessa maneira, pode-se

esperar uma redução na incidência do melanoma e no índice de mortalidade da doença

(PINHEIRO, et al, 2003).

3. METODOLOGIA

Este trabalho realizou uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, obtido através

de dissertações, teses e artigos científicos em banco de dados, no período de 2000 a

2011. A pesquisa concentrou-se no conceito, tratamento e diagnósticos atuais para o

melanoma cutâneo.

4. CONCLUSÃO

Mesmo que esteja ocorrendo um aumento da radiação UVB, e que ela seja um

carcinógeno humano, responsável pelo surgimento do melanoma cutâneo, o diagnóstico e

as prevenções são de grande importância, pois aumentam a sobrevida dos pacientes, e

através de programas educacionais desenvolvidos por profissionais, melhoram o diagnóstico

8

precoce do melanoma e provavelmente sejam os responsáveis por uma melhor qualidade

de vida do paciente, já que não houve uma substancial mudança no tratamento da doença.

REFERÊNCIAS

BARBATO MT, BAKOS L, BAKOS RM, PRIEB R, ANDRADE CD. Preditores

de qualidade de vida em pacientes com melanoma cutâneo no serviço de dermatologia do

Hospital de Clínicas de Porto Alegre. An Bras Dermatol. 2011;86(2):249-56.

BARBUGLI, P. Estudo dos efeitos da terapia fotodinâmica na progressão tumoral e em

modelos celulares tridimensionais. Faculdade de ciências farmacêuticas de Ribeirão

Preto, 2010.

DIMATOS, D; DUARTE, F; MACHADO, R; VIEIRA, V; VASCONCELLOS, Z; ELY, J; NEVES,

R. Melanoma cutâneo no Brasil. Arquivos Catarinenses de Medicina - Volume 38 –

Suplemento 01 - 2009

FERNANDES, N; CUZZI, T; CALMON, R; SILVA, C; MACEIRA, J. Melanoma cutâneo: estudo

prospectivo de 65 casos. An Bras Dermatol, 2005.

FIGUEIREDO, L. C; CORDEIRO, L. N; ARRUDA, A. P; CARVALHO, M. D. F; RIBEIRO, E. M;

COUTINHO, H. D. M. Câncer de pele: estudo dos principais marcadores moleculares do

melanoma cutâneo. Rev Bras Cancerol, n.49, v.3, p.179-183, 2003.

FISCHER, F. M; SOUZA, S. R. P; SOUZA, J. M. P. Bronzeamento e risco de melanoma

cutâneo: revisão da literatura. Rev Saúde Pública, n.38, v.4, p.588-598, 2004.

INCA - Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Prevenção do câncer de pele. Rev Bras

Cancerol, n.49, v.4, p.203, 2003.

LOVATTO, L; NORA, A. B; PANAROTTO, D; BONIATTI, M. M. Freqüência de

aconselhamento para prevenção de câncer da pele entre as diversas especialidades médicas

em Caxias do Sul. An Bras Dermatol, n.79, v.1, p.45-51, 2004.

MACHADO, A. Terapia fotodinâmica: princípios, potencial de aplicação e perspectivas.

Divulgação; Instituto de Química - Universidade Federal de Uberlândia, 2000.

MAIA, M; BASSO, M. Quem descobre o melanoma cutâneo. An Bras Dermatol, 2006.

NEVES, K. Sol e origem da radiação eletromagnética. Ed.tematica, 2008.

PIAZZA, F; MIRANDA, M. Avaliação do conhecimento dos hábitos de exposição e de

proteção solar dos adolescentes do colégio de aplicação da Univale do balneário Camboriú(

SC) 2007.

PINHEIRO, A; CABRAL, A; FRIEDMAN, H; RODRIGUES, H. Melanoma cutâneo:

característica clinica epidemiológica e histopatologicas no Hospital Universitário de Brasília

entre janeiro de 1994 e 1999. An Bras Dermatol, 2003.

RACHOU, A; CURADO, M; LATORRE, M. Melanoma cutâneo: estudo de base populacional

em Goiânia, Brasil, de 1988 a 2000. An Bras Dermatol. 2006.

9

TAVEIRA, S.F. Nanopartículas Lipídicas Sólidas (NLS) como carreadores de fármacos para o

tratamento tópico do câncer de pele. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão

Preto, 2009.

WEBER, A; HOLTHAUSEN, D; SOUZA, J; PINTO, C. Avaliação de 496 laudos

anatomopatológicos de melanoma diagnosticados no município de Florianópolis, Santa

Catarina, Brasil. 2007 by Anais Brasileiros de Dermatologia.

10