Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

DANIELLE VALESAN

DERRAME PLEURAL PARAPNEUMÔNICO COMO CAUSA

DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES DO

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO SERVIÇO DE CLÍNICA

MÉDICA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO

OESTE DO PARANÁ

CASCAVEL

2004

1

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

2

DANIELLE VALESAN

DERRAME PLEURAL PARAPNEUMÔNICO COMO CAUSA

DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES DO

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO SERVIÇO DE CLÍNICA

MÉDICA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO

OESTE DO PARANÁ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à

Universidade Estadual do Oeste do Paraná –

Campus Cascavel, como pré-requisito para obtenção

do título de graduação em Fisioterapia.

Orientadora: Prof. Francyelle Pires dos Santos Suzin

CASCAVEL

2004

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

TERMO DE APROVAÇÃO

DANIELLE VALESAN

DERRAME PLEURAL PARAPNEUMÔNICO COMO CAUSA

DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTES DO

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO SERVIÇO DE CLÍNICA

MÉDICA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO

OESTE DO PARANÁ

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado como requisito parcial para obtenção do

título de graduado em Fisioterapia, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

.........................................................................................................

Orientadora: Prof. Francyelle Pires do Santos Suzin

Colegiado de Fisioterapia - UNIOESTE

.........................................................................................................

Prof. Juliana Hering Gensk

Colegiado de Fisioterapia - UNIOESTE

.........................................................................................................

Prof. Keila Okuda Tavares

Colegiado de Fisioterapia - UNIOESTE

Cascavel, 13 de fevereiro de 2004.

3

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

4

DEDICATÓRIA

Dedico a todos aqueles, que de qualquer forma nos

deixaram como legado, o resultado de estudos e

esforços que ocuparam espaços em suas vidas, e

que hoje nos ajudam a entender um pouco mais

sobre essa maravilhosa criação que chamamos

corpo humano.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

5

AGRADECIMENTOS

Do fundo do meu coração, acredito que apenas dizer obrigado a todas as

pessoas que me ajudaram nesta batalha, é muito, mas muito pouco mesmo. Gostaria

de um dia retribuir todo esforço que elas desprenderam para me auxiliar até o termino

deste trabalho, são eles:

Ao pessoal do SAME, Leondas Lacerda, Edite Tramontini e Vilma Lucia Rosa,

minhas sinceras desculpas por tê-los deixados quase “loucos” com tantos prontuários

que tiveram que tirar e por no lugar para mim.

Ao meu querido professor Carlos Eduardo Albulquerque, o que seria de toda a

minha monografia sem seus horários de almoço, me auxiliando a unir todos os

resultados a fim de chegar a um dado estatístico significativo.

As professoras, Juliana Hering Genske e Ceres Giacometti, por terem força de

vontade e coragem, para ministrarem uma disciplina de reoferta.

A professora Celeide Pinto Aguiar Peres, que estava sempre pronta a resolver

os meus problemas de horários de sala e além disso foi a primeira que abriu os

braços para me receber de boa vontade nesta instituição.

Ao professor de estatística Wilson Oliveira, que deu a primeira “luz”, para que

eu pudesse reunir todos os dados que encontrei e chegar a uma conclusão.

As minhas amigas, que estavam sempre prontas a ouvir minhas reclamações,

emprestar seus ombros para que eu pudesse chorar e por fim sempre acabava

motivada por elas.

E é claro, não poderia esquecer do meu amado Marcos André, que teve a

paciência do “tamanho do mundo” comigo este ano.

A todos vocês desejo tudo o que a vida tem de melhor. Sejam Felizes.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

vi

RESUMO

OBJETIVO: Verificar a incidência das doenças respiratórias como causa de

internações hospitalares no Serviço de Clínica Médica Pediátrica do Hospital

Universitário de Cascavel no Estado do Paraná entre abril de 2003 a setembro 2003.

Os dados de: a) identificação: nome, idade, sexo, procedência; b) data da internação;

c) data da alta; d) resumo dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos; e)

diagnósticos principal e secundários, foram obtidos a partir de arquivo médico

(prontuários), que eram solicitados no SAME (Serviço de Arquivo Médico e

Estatístico). RESULTADOS: De 883 internações hospitalares, na clínica médica

pediátrica do Hospital Universitário de Cascavel/Pr (HUOPr) 353 pacientes (40%)

apresentaram, como causa primária da internação enfermidade respiratória, e

compuseram a amostra analisada. A principal causa para a admissão hospitalar por

doença respiratória do HUOPr foi a pneumonia – 247pacientes (68,4%), seguida pela

associação de pneumonia e asma – 34 pacientes (9,4%), pneumonia em associação

com derrame pleural representou – 17 pacientes (5%). As freqüências das demais

causas de internação, representando 17,4% do total. O tempo médio de internação foi

de 7,7 dias e o tempo médio em que a fisioterapia foi atuante nos casos de

broncopneumonia em associação com derrame pleural foi 6 dias. CONCLUSÕES: 1)

Doenças respiratórias foram responsáveis por aproximadamente 40% das internações

pediátricas do HUOPr. 2) Pacientes com broncopneumonia representam a maior

parcela das internações da clínica pediátrica do HUOPr. 3) A duração média de

internação dos pacientes com broncopneumonia associada ao derrame pleural foi

maior do que o restante dos pacientes com outras patologias respiratórias (11,3 dias

versus 7,03, respectivamente)

Palavras Chaves: Dreno de Tórax, Derrame Pleural, Pneumonia, Infância,

Cinesioterapia Respiratória, Incidência.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

vii

ABSTRACT

FINALITY: Epidemilogic research of the hospital internations by respiratory illness at

th Pediatric Medical Clicnic of the Cascavel University Hospital between April and

September, 2003. The bases of the study: a) Identificacion: name, age, Sex, origin; b)

Internation day; c) Go out hospital after recovery day; d) conduct diagnostics and

therapeutics summary; e) principal and secondary diagnostics; it have been gotten

through card-files (promptuary) that these were solicited at the SAME (Statistic and

Card-file Medical Service). RESULTS: of the study with 883 hospital internations at the

Pediatric Medical Clinic of the Cascavel University hospital: 353 patients (40%)

demonstated, first reason of the internation, respiratory sick, and they have been the

sample studied. The fist reason for hospital internation by respiratory disease at the

University Hospital was the pneumonia – 247 oatients (68,4%); the second reason was

the pneumonia with asthma associated – 34 patients (9,4%); the third reason was

pneumonia with pleural spill associated – 17 patients (5%); others reasons – 17,4%.

The middle time it was 7,7 days and the middle time that the physiotherapy have been

acting in the bronchopneumonia with pleural spill cases was 6 days. CONCLUSION:

1) Respiratory diseases were chargeable by about 40% University Hospital internation;

2) Patients with broncopneumonia were the larger fragment; 3) The middle time of the

bronchopneumonia with pleural spill associated internations was bigger that other

patients with several repiratory diseases (11,3 days versus 7,03 respectively)

Keys-words: Chest drain pipe, pleural spill, pneumonia, infancy, respiratory

cinesiotherapy, incidence.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

viii

SUMÁRIO

RESUMO.....................................................................................................................................vi

ABSTRACT...............................................................................................................................vii

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................................xi

LISTA DE GRÁFICOS.............................................................................................................xii

LISTA DE ABREVIATURAS .................................................................................................xiii

1 INTRODUÇÃO.........................................................................................................................1

2 PNEUMONIAS NA INFÂNCIA..............................................................................................5

2.1 ETIOLOGIA ........................................................................................................................5

2.2 PATOGENIA ......................................................................................................................6

2.3 PATOLOGIA ......................................................................................................................7

2.4. TIPOS DE PNEUMONIA ................................................................................................8

2.4.1 PNEUMONIA BACTERIANA ...............................................................................8

2.4.1.1 PNEUMONIA PNEUMOCÓCICA ..........................................................9

2.4.1.2 PNEUMONIA ESTAFILOCÓCICA ..................................................... 11

2.4.1.3 PNEUMONIA POR HAEMOPHILUS INFLUENZA .......................... 13

2.4.2 PNEUMONIA VIRAL .......................................................................................... 13

2.4.3 OUTROS .............................................................................................................. 14

2.4.3.1 PNEUMONIA POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS ......................... 14

2.4.3.2 PNEUMONIA POR MICOPLASMA .................................................... 15

2.4.3.3 BRONCOPNEUMONIA ........................................................................ 16

2.5 TRATAMENTO CLÍNICO INICIAL .............................................................................. 17

3 DERRAME PLEURAL......................................................................................................... 18

3.1 FISIOLOGIA ................................................................................................................... 19

3.2 FISIOPATOLOGIA ......................................................................................................... 21

3.3 DIAGNÓSTICO .............................................................................................................. 23

3.3.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO................................................................................... 23

3.3.2 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO....................................................................... 24

3.3.3 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL .................................................................... 25

3.3.3.1 PROTEÍNAS............................................................................................ 25

3.3.3.2 DESIDROGENASE LÁCTICA.............................................................. 26

3.3.3.3 GLICOSE ................................................................................................. 26

3.3.3.4 DENSIDADE ........................................................................................... 27

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

ix

3.3.3.5 pH.............................................................................................................. 27

3.3.3.6 EXAME BACTERIOLÓGICO – EXAME DIRETO (GRAM) E

CULTURA ................................................................................................................................. 28

3.3.3.7 EXAME CITOLÓGICO DIFERENCIAL ............................................... 28

3.3.3.8 OUTROS .................................................................................................. 29

3.4 INDICAÇÕES DA DRENAGEM PLEURAL ............................................................... 29

3.5 CONTRA-INDICAÇÕES DA DRENAGEM PLEURAL............................................. 30

3.6 DERRAME PLEURAL NA PNEUMONIA ................................................................... 31

3.7 TÉCNICA CIRÚRGICA DA DRENAGEM PLEURAL............................................... 33

3.8 SISTEMAS DE DRENAGEM PLEURAL.................................................................... 36

3.8.1 SISTEMA DE DRENAGEM PASSIVA ............................................................. 36

3.8.2 DRENAGEM ATIVA OU SOB ASPIRAÇÃO CONTÍNUA ............................. 38

3.9 RETIRADA DOS DRENOS PLEURAIS .............................................................. 40

3.10 COMPLICAÇÕES DA DRENAGEM PLEURAL............................................... 41

4.

TRATAMENTO

FISIOTERAPÊUTICO

PARA

DERRAME

PLEURAL

PARAPNEUMÔNICO............................................................................................................. 44

4.1 TÉCNICA DE HIGIENE BRÔNQUICA ....................................................................... 46

4.1.1 TOSSE................................................................................................................... 46

4.2 TÉCNICAS DE EXPANSÃO PULMONAR ................................................................ 47

4.2.1 DESCOMPRESSÃO TORÁCICA............................................................... 47

4.2.2 PADRÕES VENTILATÓRIOS ..................................................................... 48

4.2.2.1. RESPIRAÇÃO DIAFRAGMÁTICA............................................... 48

4.2.2.2 APNÉIA PÓS INSPIRATÓRIA ...................................................... 49

4.2.2.3 INSPIRAÇÃO EM TEMPOS .......................................................... 49

4.2.2.4 EXPIRAÇÃO ABREVIADA............................................................. 50

4.3 RECURSOS REEXPANSIVOS ................................................................................... 51

4.3.1 EPAP – PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA ............................................. 51

4.3.2 INCENTIVADORES RESPIRATÓRIOS ......................................................... 52

5 METODOLOGIA................................................................................................................... 54

5.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA..................................................................................... 54

5.2 ANÁLISE DE PRONTUÁRIOS ................................................................................... 54

6 RESULTADOS ..................................................................................................................... 56

6.1 RESULTADO MÊS DE ABRIL – 2003 ....................................................................... 56

6.2 RESULTADO MÊS DE MAIO – 2003......................................................................... 57

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

x

6.3 RESULTADO MÊS DE JUNHO – 2003 ..................................................................... 58

6.4 RESULTADO MÊS DE JULHO – 2003...................................................................... 60

6.5 RESULTADO MÊS DE AGOSTO – 2003.................................................................. 61

6.6 RESULTADO MÊS DE SETEMBRO – 2003 ............................................................ 62

6.7 RESULTADO SEMESTRAL ........................................................................................ 64

7. DISCUSSÃO........................................................................................................................ 68

8 CONCLUSÃO....................................................................................................................... 72

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 73

ANEXO 1................................................................................................................................... 75

ANEXO 2................................................................................................................................... 78

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

xi

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -

Caso típico de pneumonia pneumocócica

10

Figura 2 -

Pneumonia Estafilocócica

12

Figura 3 -

Pneumonia por Micoplama

16

Figura 4 -

Locais de Drenagem

34

Figura 5 -

Drenagem Pleural

35

Figura 6 -

Drenagem Pleural

36

Figura 7 -

Drenagem Passiva

37

Figura 8 -

Drenagem Passiva

38

Figura 9 -

Drenagem Ativa

40

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

xii

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 -

Patologias Respiratórias e não Respiratórias

64

Gráfico 2 -

Patologias Respiratórias

65

Gráfico 3 -

Número de Admissões Mensais das Patologia

Respiratórias

66

Gráfico 4 -

Dias de Internação das Patologias Respiratórias

66

Gráfico 5 -

Tempo de Internação por Grupo

67

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

LISTA DE ABREVIATURAS

CV – Capacidade Vital

CPT – Capacidade Pulmonar Total

CRF – Capacidade Residual Funcional

DHL – Desidrogenase Lática

DPN – Derrame Pleural Neoplásico

DPP – Derrame Pleural Parapneumônico

DPT – Derrame Pleural Tuberculoso

EPAP – Pressão Positiva Expiratória

GECA – Gastro Enterocolite Aguda

HUOPr – Hospital Universitário do Oeste do Paraná

mg/dL – Miligramas por Decilitros

PAC – Posto de Atendimento Continuado

PEEP – Pressão Positiva Expiratória Final

PVC – Pressão Venosa Central

SAME – Serviço de Arquivo Médico e Estatístico

SUS – Sistema Único de Saúde

UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná

UTI – Unidade de Terapia Intensiva

U/L – Unidades por Litro

VSR – Vírus Sincicial Respiratório

xiii

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

1

1 INTRODUÇÃO

A incidência das infecções respiratórias agudas é bastante elevada, sendo

responsável

por

grande

sofrimento

humano

e

por

consideráveis

prejuízos

econômicos. É o que afirma Luiz C. C. Silva1, em sua obra Compêndio de

Pneumologia.

As viroses são as mais freqüentes, geralmente autolimitadas e, portanto, de

bom prognóstico.

As infecções bacterianas são menos freqüentes, porém, são mais graves que

as infecções por vírus e estão presentes, na maioria dos casos em que é necessário

atendimento hospitalar.

As infecções respiratórias agudas estão entre as causas mais importantes de

morte, principalmente nos países em desenvolvimento. Chegam a superar a

tuberculose e outras doenças pulmonares crônicas, sendo responsáveis por cerca de

60% do total de falecimentos vinculados às doenças respiratórias, considerando-se

todas as faixas etárias.

A mortalidade chega a atingir valores superiores a 1.000/100.000, na faixa de 0

a 1 ano de idade, sendo aproximadamente 80% dessas mortes devidas a pneumonia

e 20% distribuídas entre gripe, infecções das vias aéreas superiores e suas

complicações.

De todas as pneumopatias classificadas, a broncopneumonia é, provavelmente,

a pneumopatia aguda mais freqüente diagnosticada pelo estudo radiológico do tórax.

Ela corresponde a uma complicação bacteriana de uma infecção viral ou de bronquite

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

2

crônica. O pneumococo é o agente mais comum. No segundo capitulo esta patologia

será descrita mais detalhadamente.

Uma das complicações da pneumonia é o derrame pleural. Segundo Arthur C.

Guyton2, o derrame pleural refere-se ao acúmulo excessivo de quantidade de líquido

livre no espaço pleural. O derrame é análogo ao líquido de edema nos tecidos, e pode

ser denominado edema da cavidade pleural.

Como cita Luiz F. Faria6, sempre que há um derrame, independentemente da

sua etiologia ou do seu conteúdo (líquido ou gás), vai haver uma diminuição da

superfície total disponível para a efetivação das trocas gasosas, isto é, vai ocorrer

uma diminuição da capacidade vital e da complacência pulmonar. Se essa coleção de

líquido ou de ar atinge proporções que coloquem em risco a vida do paciente deverse-á proceder à sua remoção através de drenagem torácica.

O líquido pleural, em condições fisiológicas, atua como lubrificante, facilitando o

deslizamento das pleuras durante os movimentos respiratórios. Todo o líquido

secretado no espaço pleural é reabsorvido. Há equilíbrio entre a produção e a

reabsorção deste.

O derrame pleural parapneumônico é um exsudato que se forma a partir do

extravasamento de proteínas para o espaço pleural, em conseqüência do aumento da

permeabilidade capilar dos vasos pulmonares por lesão endotelial secundária à ação

de substâncias produzidas pelo agente infeccioso ou pela interação deste com o

sistema imune do paciente. Há uma seqüência de eventos que se não interrompida

por um tratamento eficaz transforma o líquido que inicialmente era livre na cavidade

em tecido fibroso que pode levar ao encarceramento pulmonar.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

3

A pneumonia pneumocócica associa-se ao derrame pleural em até 60% dos

casos, mas geralmente não é necessária mudança na conduta terapêutica, pois o

derrame costuma ser asséptico, de pequeno volume e regride rapidamente.

O tratamento clínico do derrame pleural depende da natureza do processo

subjacente. O líquido pode ser reabsorvido naturalmente através de meios

farmacológicos ou removido por intervenção cirúrgica. O terceiro capítulo abordará

com maior profundidade este tema.

No quarto capítulo será discutida a atuação da fisioterapia nos casos de

derrame pleural parapneumônicos em crianças. A fisioterapia respiratória está

indicada na fase supurativa de processos pneumônicos com objetivo especial de

promover higiene brônquica, manter ou restaurar expansão pulmonar. Estas técnicas

devem ser aplicadas precocemente para evitar complicações e assim o tempo de

internação poderá ser menor.

Nos casos em que o quadro evolui para derrame pleural a fisioterapia tem

ainda mais importância já que se trata de uma complicação que implica em maiores

transtornos à mecânica respiratória. Em derrames pleurais já drenados, o objetivo

principal é a reexpansão. A fisioterapia deve atentar para a orientação sobre a

correção postural e estimular a deambulação precoce.

Para

a

realização

deste

trabalho

foram

utilizados

arquivos

médicos

(prontuários) obtidos no SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico) do HUOPr.

Estes arquivos foram avaliados um a um a fim de obter os seguintes dados: a) dados

de identificação: nome, idade, sexo, procedência; b) data da internação; c) data da

alta; d) resumo dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos; e) diagnósticos

principal e secundários e os demais dados serão melhor descritos na metodologia.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

4

Foram aceitos os diagnósticos de doenças respiratórias atribuídos ao paciente

pelo médico responsável pela internação. Após a coleta e seleção dos dados citados

acima, um estudo estatístico foi realizado, para que fosse possível chegar as

conclusões deste trabalho (que serão descritas posteriormente) e validar o resultados

obtidos.

Tomando como base a importante incidência das doenças de infecções

respiratórias, este estudo tem como objetivo verificar a incidência das doenças

respiratórias como causa de internações hospitalares no Serviço de Clínica Médica

Pediátrica do Hospital Universitário de Cascavel no Estado do Paraná entre abril de

2003 a setembro 2003.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

5

2 PNEUMONIAS NA INFÂNCIA

Este tipo de infecção respiratória constitui um dos problemas de maior

ocorrência na infância. Podem ser de diversas etiologias, sendo as mais comuns as

formas bacterianas e virais. Na obra Fisioterapia Respiratória de Mercedes Carvalho4,

podemos encontrar descrito que a localização nas vias aéreas superiores e a etiologia

a vírus são mais observadas. Ocorrem em todas as idades, mas a prevalência é

acentuada nos dois primeiros anos de vida. E, quanto menor a idade, maior a

gravidade, uma vez que comprometem o estado geral.

Segundo Affonso B. Tarantino5, as pneumonias infantis são freqüentes na

prática pediátrica e muitas vezes graves. Porém, se diagnosticadas precocemente,

geralmente apresentam boa resposta ao tratamento.

2.1 ETIOLOGIA

Em países desenvolvidos os vírus são os maiores causadores de pneumonia

em crianças, já nos países em sub desenvolvimento é maior a freqüência de

pneumonias bacterianas.

As ocorrências de pneumonias por vírus são em geral por surtos epidêmicos

causados por vírus sincicial respiratório (VSR), parainfluenza e influenza. Também

existem o adenovírus e o picornavírus, porém, estes não são característicos de

epidemia.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

6

Quanto a ocorrência de pneumonia bacteriana, esta varia de acordo com a

localização geográfica, estação do ano, idade, estado imunitário da criança e sua

contaminação pode ocorrer dentro e fora do ambiente hospitalar.

Na obra Doenças Pulmonares de

Affonso B. Tarantino5, os agentes mais

comuns de pneumonias adquiridas na comunidade são o Streptococcus pneumoniae,

responsável pela maioria dos casos, e o Haemophilus influenzae.

Crianças com baixo peso ao nascimento, prematuridade, desnutrição, sarampo,

influenza, varicela e rinofaringites inespecíficas e certas infeções bacterianas, como

coqueluche, possuem maior chance de serem atingidas, pois possuem causas

predisponentes para a implantação da bactéria. A pneumonia recidivante é comum

quando

a

criança

apresenta:

desnutrição,

alergia

respiratória,

deficiências

imunológicas, cardiopatias congênitas, fibrose cística, corpo estranho aspirado,

anemia falciforme e refluxo gastroesofágico.

2.2 PATOGENIA

Sobre a patogenia Newton Bethlem 6 diz que os microorganismos atingem os

pulmões de várias maneiras:

− por inalação direta de partículas infectadas do ar ambiente ou por aspiração

de material infectado originário da boca ou da nasofaringe;

− por se depositarem na vasculatura pulmonar, seguindo-se a disseminação

hematogência, como acontece com os estafilococos e Gram-negativos;

− por penetração exógena no tecido pulmonar, como pode ocorrer após a

cirurgia pulmonar e broncoscopia;

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

7

− por contigüidade, mediante a passagem de microrganismo provenientes do

abdômen, através do diafragma, até chegarem à pleura e atingirem os

pulmões, como acontece nos casos de abscessos hepáticos ou subfrênicos.

As viroses respiratórias podem ser coadjuvantes e atuam por dois mecanismos:

− modificam as condições imunitárias locais, propiciando a invasão por

bactérias patogênicas;

− intensificam a produção de muco, dessa maneira facilitando sua aspiração.

2.3 PATOLOGIA

Segundo Affonso B. Tarantino5, a pneumonia viral inicia-se com lesão do

epitélio ciliado e infiltrado inflamatório mononuclear na submucosa e regiões

perivasculares vizinhas que se estendem aos alvéolos e espaço intersticial. A

progressão do processo leva à deposição de muco e células inflamatórias na luz das

pequenas vias aéreas, causando sua obstrução parcial ou total e acarretando

atelectasias ou áreas de aprisionamento aéreo. Nos quadros graves pode haver

necrose epitelial e exsudado hemorrágico. Raramente há fibrose.

Quanto a pneumonia bacteriana Newton Bethlem 6, afirma que, quando agentes

infecciosos, particularmente bactérias, superam os mecanismos físicos e mecanismos

de defesa, as partículas instalam-se nas vias inferiores e nos alvéolos. No trato

respiratório inferior, que abrange a região do bronquíolos até os alvéolos, o trabalho

de limpeza contra bactérias e outros materiais antigênicos é exercido por células e por

fatores humorais. Na ausência de líquido de edema de origem inflamatória ou

circulatória, bactérias de tamanho crítico depositadas nos alvéolos encontram, além

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

8

do processo de inativação eventual por fagocitose, pelo menos três substâncias

capazes de inativá-las. Em primeiro plano, o surfactante secretado pelos pneumócitos

tipo II, que pode ter atividade antibacteriana contra estafilococos e espécies de

colônias

rugosas,

de

alguns

Gram-negativos. Em segundo, imunoglobulinas,

principalmente da classe IgE e, em menor concentração, formas secretórias de IgA,

que têm anticorpos opsônicos com atividade específica contra bactérias Em terceiro

plano, encontram-se os componentes do complemento, especialmente a properdina,

fator B, que pode reagir às bactérias e ativar a via alterna do complemento. A ação de

uma destas ou de todas estas modalidades descritas pode preparar as bactérias para

serem ingeridas pelos macrófagos alveolares ou pela seqüência do complemento

ativado e lisá-las diretamente.

2.4. TIPOS DE PNEUMONIA

2.4.1 PNEUMONIA BACTERIANA

Segundo Luiz C.C. Silva7 a pneumonia bacteriana é a mais freqüente na

pediatria, principalmente em crianças do sexo masculino, menores de 5 anos. Em

países de terceiro mundo é importante causa de morbidade e mortalidade.

Ocorre principalmente no inverno e início da primavera, podendo ser

antecedida por infeção respiratória viral.

Os lactentes acometidos por pneumonia bacteriana podem apresentar febre,

tosse, taquipnéia, cianose, batimento das asas do nariz, retrações, inapetência,

vômitos, diarréia, prostração e toxemia. A criança pré escolar apresenta dispnéia,

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

9

tosse produtiva, febre, calafrios, cefaléia, náuseas, vômitos e dor torácica ou

abdominal. Ao exame físico será constatado a macicez à percussão, frêmito

toracovocal aumentado, crepitações, roncos e diminuição do murmúrio vesicular.

O diagnóstico geralmente é realizado através de aspiração traqueal, lavado

broncoalveolar, hemograma e detecção de antígenos (baixo índice de positividade). O

raio X revela consolidação lobar, segmentar ou focal, broncograma aéreo, derrame

pleural e pneumatocele. Para diagnóstico diferencial leva-se em consideração a

pneumonia viral, tuberculose pulmonar, penumonite química, micoplasma e neoplasia.

2.4.1.1 PNEUMONIA PNEUMOCÓCICA

Segundo o mesmo autor, dentre as pneumonias bacterianas a Pneumonia

Pneumocócica é o agente mais comum das pneumonias adquiridas na comunidade

(50%), mas pode causar doença em indivíduos hospitalizados. É também, importante

causador de mortalidade e morbidade na clínica pediátrica.

Ocorre principalmente no inverno e início da primavera e em crianças menores

de 5 anos.

Estes agentes são comumente encontrados nas vias aéreas superiores de

pessoas assintomáticas. As crianças acometidas por esta patologia apresentam, febre

alta com calafrios intensos, dor torácica ventilatório-dependente, tosse e escarro

hemático. Ao exame físico pode ser observado macicez, sopro tubário, crepitações,

atrito pleural e a distensão abdominal é freqüente nos casos graves.

O diagnóstico é realizado com base nos achados clínicos, hemograma,

aspirado pulmonar, exame e cultura de escarro. O raio X permite a confirmação do

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

10

diagnóstico clínico, sendo característico a consolidação e o broncograma aéreo. Para

diagnóstico diferencial leva-se em consideração o micoplasma, klebsiella e

estafilococo.

O tratamento clínico para a pneumonia penumocócica compreende a

antibióticoterapia, tratamento da dor (usualmente é necessário aspirina), controle da

febre (com aspirina ou dipirona). Em crianças se faz necessário a análise da

gasometria para detectar hipoxemia.

A complicação mais freqüente é o derrame pleural, apresentando líquido

exsudado claro, com pH maior que 7 e predominância de polimorfonucleares. Se for

um derrame de grande proporção deverá ser drenado. A evolução para empiema não

é freqüente, porém quando ocorre o paciente será submetido a drenagem cirúrgica.

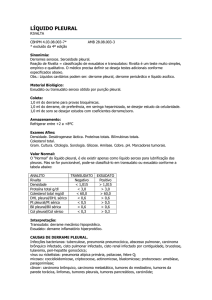

Figura 1: Caso típico de pneumonia pneumocócica: consolidação homogênea

comprometendo quase toda a pirâmide basal direita, com brocograma aéreo.

FONTE: SILVA, C. C. Luiz. Compêndio de Pneumologia. 2. ed. SP: Fundo Editorial BYK, 1993.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

11

2.4.1.2 PNEUMONIA ESTAFILOCÓCICA

Este tipo de pneumonia é de rápida evolução e extensão. Devido a gravidade

das lesões que o estafilocócos causa no pulmão, faz-se necessário rápido diagnóstico

e tratamento.

Os germes podem chegar ao pulmão pelas vias brônquica ou hemática, no

entanto, como descreve Luiz C. C. da Silva7, a ocorrência da doença é incomum na

ausência de fatores predisponentes que possibilitem a instalação do agente. São

exemplos: mãos contaminadas do pessoal que atua em enfermaria de recémnascidos, virose (especialmente influenza), fibrose cística, desnutrição, diabete mélito,

presença de corpo estranho (catéter endovenoso), lesão cutânea infectada, injeções

com material contaminado, infecções ginecológicas (principalmente abortamento

séptico), osteomielite, uso de corticóides, insuficiência renal e idade avançada.

O sintomas que o paciente poderá apresentar irá depender da idade, do órgão

que iniciou a infecção e do trajeto de sua evolução. São eles: febre, prostração, tosse,

expectoração purulenta ou pio-sanguinolenta, dor torácica e dispnéia. Ao exame físico

freqüentemente será observado, taquipnéia, taquicardia, presença de estertores

pulmonares, batimento de asas de nariz. Poderá ser encontrado também: endocardite,

sopro tricuspíde, lesões cutâneas, artrite, esplenomegalia e sinais de insuficiência

cardíaca. No decorrer de horas os achados físicos podem se alterar (por exemplo:

desaparecimento dos sons pulmonares em um hemitórax pelo fato de ali haver se

instalado complicação pleural).

Radiologicamente podem ser encontrados focos de consolidação, cavidades de

paredes espessas (abcessos) e cavidades de paredes delgadas (pneumatoceles),

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

12

lesões pulmonares (estas em geral bilaterais), são achados freqüentes. A presença de

hidropneumotórax ou de derrame pleural são mais comuns em crianças, é registrado

em menor número que os demais achados mencionados acima; e quando há

comprometimento do coração, as alterações mediastinais correspondentes costumam

ser evidentes.

O diagnóstico é fundamentado no quadro clínico-radiológico indicativo da

doença, identificação microbiológica do agente causal nas secreções e/ou no sangue

do paciente. Pode-se ainda tentar identificar a “porta de entrada” para o germe, o que

ajuda no entendimento do caso clínico.

O tratamento clínico da pneumonia estafilocócica, é realizado de forma

parenteral, em um esquema não inferior a quatro semanas. O fármaco de escolha

inicial é a penicilina beta-lactamase-resistente (oxacilina, meticilina ou nafcilina).

Figura 2: Pneumonia estafilocócica por disseminação hemática a partir de abscesso

em membro inferior. Focos de consolidação de várias dimensões, alguns confluentes;

derrame pleural bilateral. Surgimento de cavidades necróticas; progressão do derrame

pleural à esquerda.

FONTE: SILVA, C.C. Luiz. Compêndio de Pneumologia. 2. ed. SP: Fundo Editorial BYK, 1993.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

13

2.4.1.3 PNEUMONIA POR HAEMOPHILUS INFLUENZA

A pneumonia primária por Haemophilus influenzae é uma doença própria da

infância, que determina um quadro de broncopneumonia com bronquiolite severa. É o

que nos descreve Luiz C.C. Silva7 em sua obra, Condutas em Pneumologia.

Os sintomas apresentados são tosse persistente, dispnéia, expiração

prolongada, roncos, sibilos e estertores esparsos, podem ser observados ao exame

físico.

As complicações são: síndrome asmatiforme e insuficiência respiratória aguda,

se não tratadas devidamente podem levar o paciente à morte.

O tratamento clínico é realizado com antibióticoterapia. Os fármacos de escolha

são o clorafenicol, a ampicilina e amoxicilina, porém muitos pacientes tem-se

mostrado resistentes, sendo utilizado então as cefalosporinas de terceira geração.

2.4.2 PNEUMONIA VIRAL

Segundo o mesmos autor, os vírus são os principais causadores de pneumonia

após o período neonatal, sendo mais freqüentes no inverno. Uma infecção do trato

respiratório superior geralmente precede o início da doença respiratória inferior por

vírus. Após o contágio apresentam curto período de incubação. A idade predominante

é entre 1 mês e 3 anos, sendo o sexo masculino mais acometido.

Os sintomas apresentados são: tosse, coriza, obstrução nasal, sinais de

dificuldade respiratória (retrações e batimentos da asa do nariz), febre leve a

moderada, taquipnéia e taquicardia. Os recém nascidos podem apresentar somente

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

14

apnéia. Ao exame físico pode-se encontrar retrações intercostais, subcostais, e supra

esternal, batimentos da asa do nariz, ronco, sibilos, crepitações e diminuição do

murmúrio vesicular que podem ser indistinguíveis daqueles da pneumonia bacteriana.

O diagnóstico freqüentemente será realizado através do hemograma, teste de

imunoflurescência ou ELISA (confirma o diagnóstico). No raio X há infiltrados

intersticiais bilaterais, peribrônquicos, peri-hilares e múltiplas áreas de atelectasias

laminares. Nos lactentes há hiperinsuflação. Para diagnóstico diferencial leva-se em

consideração a pneumonia por clamídia, micoplasma, piogênica afebril e bronquiolite

2.4.3 OUTROS

2.4.3.1 PNEUMONIA POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Esta patologia costuma evoluir gradualmente a medida que a infecção desce o

trato respiratório. Apesar da doença estar em curso, os lactentes podem apresentar

uma aparência sadia. É sugestivo de lactentes de 3 a 11 semanas, nascido de parto

vaginal com história de conjuntivite de inclusão, rinofaringite com coriza nasal ou otite

média presente ou passada. Ao exame físico apresenta tosse, taquipnéia, roncos

inspiratórios, estertores e sibilos. Caracteriza-se principalmente por não apresentar

febre.

O diagnóstico é realizado através do hemograma, que poderá apresentar

eosinofilia, IgM e IgG poderão estar elevados. O achado radiológico típico é um

infiltrado intersticial bilateral simétrico, hiperinsuflação, espaçamento peribrônquico ou

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

15

consolidação focal. É realizado também a pesquisa de corpos de inclusão na lágrima

e dosagem de anticorpos.

Para diagnóstico diferencial leva-se em consideração a pneumonia bacteriana,

viral e parasitárias.

2.4.3.2 PNEUMONIA POR MICOPLASMA

Pode apresentar-se de forma assintomática até uma pneumonia fatal. O

contágio é realizado pelo contato direto e o período de incubação é de 2 a 3 semanas.

Predomina na faixa dos 10 aos 30 anos.

O sintomas apresentados são: tosse que inicia 3 a 5 dias após a doença.

Inicialmente é do tipo não produtiva, evoluindo para produtiva com escarro branco ou

hemoptóico, podendo persistir por semanas. Dor de garganta, rouquidão, disfonia até

afonia, febre e cefaléia são freqüentes. Ao exame físico será constatado: roncos,

estertores, diminuição do murmúrio vesicular e macicez à percussão sobre a área

envolvida. Há relato freqüente de outro familiar com sintomas semelhantes.

O diagnóstico se dá através do raio X de tórax com espaçamento das paredes

brônquicas, infiltração e focos de broncopneumonia ao longo dos feixes bronco

alveolares, infiltração intersticial bilateral e áreas de consolidação em lobos inferiores.

O hemograma apresenta leucocitose e desvio para esquerda. É realizado também

anticorpos, crioglutininas e fixação de complemento sérico (padrão ouro).

Para diagnóstico diferencial leva-se em consideração a pneumonia viral por

legionella e histoplasmose.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

O

tratamento

clínico

da

pneumonia

16

por

micoplasma,

consiste

na

antibióticoterapia (penicilinas e cefalosporinas).

Figura 3: Pneumonia por micoplasma. Espessamento de paredes brônquicas,

consolidação do lobo inferior direito e infiltração intersticial bilateral.

FONTE: SILVA, C.C. Luiz. Compêndio de Pneumologia. 2.ed. SP: Fundo Editorial BYK, 1993.

2.4.3.3 BRONCOPNEUMONIA

Segundo Luiz C. C. da Silva7, a broncopneumonia é, provavelmente, a

pneumopatia aguda mais freqüente diagnosticada pelo estudo radiológico do tórax.

A infecção tem início nas vias aéreas condutivas e, através da parede lesada

de bronquíolos, há propagação aos alvéolos peribronquiolares e aos ácinos

adjacentes. A disseminação da infecção na broncopneumonia ocorre por via

canalicular e na pneumonia ocorre por via alveolar. Ao exame de raio X observa-se,

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

17

consolidação de extensão acinar (5 a 6 mm de diâmetro) ou lobular (10 mm), podendo

ocorrer consolidações maiores por confluência. A localização é preferencialmente nos

segmentos basais.

Ainda, Luiz C. C. da Silva1 em sua obra Compêndio de Pneumologia afirma

que, como regra, a broncopneumonia corresponde a uma complicação bacteriana de

uma infecção viral ou de bronquite crônica. O pneumococo é o agente mais freqüente,

enquanto que tanto o penumococo como o hemófilo podem ser responsáveis pela

complicação infecciosa da bronquite crônica.

2.5 TRATAMENTO CLÍNICO INICIAL

Pela dificuldade encontrada para identificar o agente etiológico causador da

pneumonia, opta-se por antibióticoterapia de amplo espectro.

O tratamento quando empírico, geralmente inicia-se com o uso da penicilina G,

amplicilina ou ainda, com a associação da penicilina G + eritromicina. No terceiro dia

de tratamento será avaliado se está ocorrendo ou não uma boa resposta. Em geral

sete dias de tratamento são suficientes.

Nos casos em que não se obtêm boa resposta ao tratamento empírico, está

indicada uma maior investigação sobre o agente causador da patologia.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

18

3 DERRAME PLEURAL

Segundo Ramzu S. Cotran, et al8, o derrame pleural constitui uma manifestação

comum de comprometimento pleural tanto primário quanto secundário. Em condições

normais, a superfície pleural é lubrificada por não mais de 15 ml de líquido pleural

claro e seroso, relativamente acelular.

Podemos dividir o derrame pleural em não inflamatórios ou transudatos

e,

inflamatório ou exsudatos. Quando o líquido do derrame pleural é definido como um

transudato, é conseqüência do distúrbio das pressões hidrostáticas ou oncóticas - a

membrana pleurocapilar está preservada. E, quando o líquido do derrame pleural é

definido como um exsudato, este possuí taxa elevada de proteínas, desidrogenase

láctica e maior quantidade de células. Diversas condições e doenças predispõem e

causam o derrame pleural transudativo. Além da insuficiência cardíaca, a insuficiência

renal e a cirrose do fígado são causas comuns de acúmulo de líquido transudativo no

espaço pleural. O líquido é claro e geralmente é reabsorvido com o tratamento do

distúrbio fisiológico primário. Derrames pleurais exsudativos, que incluem efusões

supurativas, classicamente são vistos em doenças infecciosas de diversos tipos, em

doença neoplásica, em pacientes com distúrbios vasculares colagenosos e

parapneumônicos. Os exsudatos tendem a ser levemente coloridos e embaçados

sendo resposta à inflamação ou neoplasma. Eles devem ser tratados clinicamente e

algumas vezes exigem toracocentese.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

19

3.1 FISIOLOGIA

Como coloca Affonso B. Tarantino5, a cavidade pleural, apesar de ser um

espaço virtual, apresenta uma pequena quantidade de líquido entre as camadas

visceral e parietal. O volume do líquido existente entre as pleuras pode variar de 1 a

20 mL e o espaço pleural pode receber aproximadamente 700 mL de líquido por dia,

que é absorvido no mesmo ritmo em que é produzido.

A presença de células e proteínas no líquido pleural, irá auxiliar a manutenção

da pressão oncótica na cavidade pleural, participando no equilíbrio do volume de

líquido desde sua produção até a absorção. As pressões entre a pleura visceral e

parietal é 0 mmHg, porque é um espaço virtual. Porém a pleura parietal apresenta a

pressão da circulação sistêmica (30 mmHg) e a pleura visceral apresenta a pressão

da circulação pulmonar (10 mmHg), portanto diz-se que o líquido pleural é formado

pela pleura parietal porque é a que apresenta maior pressão, mas o líquido também

poderá ser formado pela pleura visceral.

O líquido pleural é drenado por vasos linfáticos que encontram-se na bifurcação

dos brônquios, denominada de região peri-hilar. A expansão pulmonar irá auxiliar a

drenagem pelos vasos linfáticos.

Newton Bethlem6 estudou os capilares pleurais e os comparou aos capilares

endoteliais

pulmonares,

tanto

no

fluxo

como

permeabilidade pulmonar exagerada ocorre por:

− aumento da pressão hidrostática;

− traumatismos locais;

− processos inflamatórios.

nas junções intercelulares. A

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

20

Frente a um dos processos citados acima, os mediadores químicos aumentam

a permeabilidade dos capilares pleurais, que irão absorver todo o líquido restante que

os capilares linfáticos não absorverão (apenas 10%). Como existem pressões

hidrostáticas diferentes nos dois folhetos pleurais, ocorre o deslocamento de líquido

de uma serosa para a outra. A seletividade de filtração, os níveis tencionais no espaço

pleural e as pressões hidrostática e oncótica das proteínas, realizam o equilíbrio local,

assim qualquer disfunção entre elas, altera o mecanismo de reabsorção de líquido,

ocorrendo assim o seu acúmulo.

Quando ocorre o aumento da viscosidade do líquido pleural na cavidade, faz

com que aconteça o desvio de líquido intravascular que é submetido à diminuição da

pressão oncótica. Porém, nos processos inflamatórios existe a perda da seletividade

da barreira pleurocapilar, levando a uma deficiência do controle da quantidade do

líquido que vai para o espaço pleural, com isso aumenta o conteúdo de proteínas e

elementos figurados.

Fernando C. Paz9 coloca que o derrame pleural parapneumônico é um

exsudato que se forma a partir do extravasamento de proteínas para o espaço pleural,

em conseqüência do aumento da permeabilidade capilar dos vasos pulmonares por

lesão endotelial secundária à ação de substâncias produzidas pelo agente infeccioso

ou pela interação deste com o sistema imune do paciente.

Uma vez estabelecida a lesão endotelial, Luís M. I. Cirino10 descreve que

ocorre uma seqüência de eventos e transformações na composição e nas

características do espaço e do líquido pleural. Inicialmente, estabelecem-se

modificações bioquímicas do líquido extravasado. Há diminuição dos níveis de glicose

(secundária á diminuição da difusão da glicose do plasma para a cavidade pelo

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

21

espassamento pleural, além do consumo local de glicose) e queda do pH do líquido

por aumento da produção de ácido e aumento da concentração do CO2 (por aumento

de sua produção pleural, aumento da glicólise pelos neutrófilos pleurais e diminuição

do transporte do CO2 pela pleura). A seguir, começam a ocorrer alterações estruturais

progressivas do espaço pleural. Há acúmulo de polimorfonucleares e proliferações

bacteriana, ao mesmo tempo que se inicia deposição de fibrina na superfície das

pleuras, levando à formação de bridas pleurais, adesão e loculação do espaço pleural.

Com a atração de fibroblastos provenientes das pleuras visceral e parietal, há

formação de uma membrana inelástica que aprisiona o parênquima pulmonar.

Com base nessa seqüência de eventos, torna-se possível classificar a reação

pleural em um processo infeccioso de três fases anatomopatológicas consecutivas;

fase aguda ou exudativa, inicial, caracterizada pela presença de derrame seroso;

fase fibrinopurulenta, caracterizada pelo acúmulo de polimorfonucleares, fibrina e

pus, com tendência à formação de lojas, aderências e septações pleurais, e fase

crônica ou de organização, caracterizada pela proliferação de fibroblastos e

formação de membrana encarcerante do parênquima pulmonar.

3.2 FISIOPATOLOGIA

Dagoberto V. Godoy e Darcy R. P. Filho11, descrevem que o acúmulo de ar ou

líquido (sangue, pus) no espaço pleural estabelece a perda da negatividade pleural. A

seqüência de eventos, após a perda da negatividade, estará relacionada ao montante

de ar ou líquido acumulados na cavidade: quantidades mínimas podem se expressar

através de dor ou discreto desconforto torácico, quantidades moderadas podem

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

22

acarretar atelectasia pulmonar parcial ou total, causando hipoventilação e hipoxemia.

Na dependência da velocidade de acúmulo e do montante de ar ou líquido, poderá

ocorrer desvio do mediastino e dos vasos da base do coração, queda no retorno

venoso, colapso cardiocirculatório e a morte do paciente.

Exceção aos casos de hemotórax, o acúmulo de líquido costuma ser gradativo,

possibilitando adaptações das pressões intratorácicas e maior tolerância por parte do

paciente.

Considerando os fatores que alteram a reabsorção do líquido pleural, segundo

Luiz C.C. Silva1 os principais mecanismos são:

− aumento da pressão hidrostática capilar pulmonar:

pode ocorrer na

insuficiência cardíaca e o acumulo de líquido deve-se a elevação da pressão

capilar pulmonar.

− diminuição da pressão oncótica na microcirculação: o que leva a este

derrame pleural que geralmente é de pequena extensão, é a hipoproteinemia.

Porém, se houver patologias associadas o derrame poderá ser em maior

quantidade.

− aumento da permeabilidade da microcirculação: é comum em processos

inflamatórios. Nas pneumonias a drenagem linfática poderá ser prejudicada

pelo acúmulo de fibrina, restos celulares e edema mesotelial.

− distúrbio

da

drenagem

linfática

do

espaço

pleural:

encontrados

freqüentemente em derrames neoplásicos. Pode ocorrer derrame pleural por

obstrução da corrente linfática, desde o estoma até os linfonodos mediastinais.

Grandes derrames só irão ocorrer quando houver grande envolvimento do

sistema linfático.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

23

− passagem transdiafragmática de líquido peritonial: neste tipo de derrame

pleural ocorre a passagem de líquido do espaço peritonial para o pleural devido

ao gradiente de pressão transdiafragmática. As patologias que dão origem a

esta modalidade de derrame são: a cirrose, pancreatite e Síndrome de Meigs.

− diminuição da pressão no espaço pleural: apesar de dificilmente causar

derrame pleural, pode ocorrer na atelectasia.

3.3 DIAGNÓSTICO

3.3.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Jennifer A. Pryor e Barbara A. Webber12, descrevem que, os sinais e sintomas

geralmente sugerem um rápido ou repentino surgimento da doença. A dor pode estar

associada primeiramente com respiração profunda e a tosse. E, por fim, pode estar

presente na respiração calma, durante a falta de ar, ou dispnéia. Se o paciente estiver

imóvel, pode-se desenvolver atelectasia no tecido pulmonar adjacente à efusão

pleural.

A ausculta muitas vezes mostra sons respiratórios reduzidos ou ausentes na

efusão e sons respiratórios tubulares ou brônquicos podem ser ouvidos a um ou dois

espaços intercostais acima do nível do líquido e uma fricção pleural característica

descrita como um som de rangido como se dois pedaços de couro áspero fossem

friccionados um no outro.

Luiz C. C. Silva1 coloca que, ao exame físico constatam-se anormalidades

proporcionais ao volume do derrame: macicez, diminuição do frêmito toracovocal e do

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

24

murmúrio vesicular. O atrito pleural pode ser audível em casos de exsudato fibrinoso

com a presença de mínima quantidade de líquido. É mais intenso durante a inspiração

e não há modificação auscultatória após exercício e tosse.

3.3.2 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO

Na prática, o recurso mais utilizado para confirmar a presença de derrame

pleural, é o estudo radiológico do tórax. No adulto é necessário haver, no mínimo, 500

a 600 mL de líquido para aparecer imagem radiológica no seio costofrênico. Como

regra, não haverá dificuldade se o líquido tiver a distribuição habitual, situação em que

a

opacidade

correspondente

ao

derrame

terá

as

seguintes

características:

homogênea, oblitera o seio costofrênico, distribui-se no contorno do pulmão e o

comprime. Se tiver grande volume, poderá deslocar o mediastino contralateralmente.

Dados estritamente radiológicos de importância para o diagnóstico:

− lado: geralmente os derrames são unilaterais. A bilateralidade é mais

freqüente em transudato, tuberculose, neoplasia e colagenose.

− extensão: derrames volumosos na maioria das vezes são neoplásicos,

porém têm-se encontrado casos de derrame hipertensivo de origem

inflamatória, principalmente tuberculosa.

− livre ou septado: os derrames septados são menos freqüentes, geralmente

sendo devidos a exsudato infeccioso; é importante seu reconhecimento para a

orientação radiológica do local de punção e drenagem, quando indicados.

− presença de outras alterações intra ou extratorácicas: lesões de tuberculose

pulmonar, massa intratorácica com caracteres de malignidade, consolidação

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

25

pneumônica, adenomegalias mediastinais, lesões osteolíticas, entre outras,

podem ser fundamentais para o diagnóstico diferencial.

− O Derrame pode Acumular-se em Locais pouco Usuais: Em torno do lobo

inferior simulando consolidação, região paramediastinal, cissura interlobar,

paralelo a borda cardíaca simulando cardiomegalia. Esta distribuição atípica

deve-se à obliteração parcial do espaço pleural por processos inflamatórios ou

por alteração da complacência do parênquima pulmonar adjacente, o que força

o líquido a acumular-se em áreas menos comprometidas.

3.3.3 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

3.3.3.1 PROTEÍNAS

Como regra, a taxa protéica no líquido pleural permite distinguir entre

transudato (≤ 2,5 g%) e exsudato (≥ 3,0 g%), seu valor depende basicamente de dois

fatores: (1) do nível das proteínas séricas e (2) da maior ou menor facilidade de

passagem pela barreira pleurocapilar. Portanto, em situações de anormalidade da

taxa de proteínas séricas, deve ser feita a devida correção para a validade do critério

de distinção. Light (1994) concluiu que a presença de uma das seguintes

características indica exsudato:

1. Relação proteína do líquido/proteína sérica maior que 0,5.

2. Relação desidrogenase láctica (DHL) do líquido/DHL sérica maior que 0,6.

3. DHL no líquido pleural acima de 200 UI/l.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

26

Além de ser útil na distinção entre transudato e exsudato, a taxa protéica pode

auxiliar também no diagnóstico diferencial entre os derrames tuberculoso (DPT) e

neoplásico (DPN), pois costuma ser mais elevada no primeiro.

3.3.3.2 DESIDROGENASE LÁCTICA

É mais um dos critérios de distinção entre transudato e exsudato. No

tromboembolismo pulmonar pode estar elevada, mas, mesmo nesta situação, é um

teste de baixa sensibilidade e especificidade. Aparentemente a DHL eleva-se quando

há muitas células degeneradas ou restos de tecidos no líquido pleural, o que torna

insegura sua valorização para o diagnóstico diferencial.

3.3.3.3 GLICOSE

Em condições normais, a concentração de glicose no líquido pleural tem um

valor situado entre 50% e 100% da concentração sérica. Anteriormente, acreditava-se

que a taxa de glicose no líquido costumava ser baixa nos derrames tuberculoso e

neoplásico. Hoje se sabe que a taxa de glicose no líquido pleural pode ser reduzida

por dois mecanismos: 1) alto conteúdo de células livres no líquido, que determina

glicólise aumentada e 2) espassamento pleural, que leva a uma diminuição da difusão

da glicose plasmática para o espaço pleural. Comprovou-se que na artrite reumatóide

a taxa de glicose é baixa no líquido pleural devido a distúrbio na passagem sanguepleura. Acredita-se que isto ocorra por interferência da própria doença em uma ou

mais enzimas responsáveis pelo transporte de carboidratos na membrana celular.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

27

Atualmente, a dosagem de glicose tem valor diagnóstico principalmente em

duas situações: 1) casos de artrite reumatóide e 2) derrame associado à pneumonia,

em que sua taxa sendo extremamente baixa pode ser indício de evolução para

empiema.

3.3.3.4 DENSIDADE

A densidade nada acrescenta na investigação dos derrames pleurais.

3.3.3.5 pH

Sua determinação pode ser útil nos casos de derrame pleural associado à

pneumonia em que o líquido não seja purulento. Admite-se que se o pH estiver abaixo

de 7,2 o líquido deve ser drenado imediatamente, pois evoluirá para empiema.

Também, na vigência de fístula esofagopleural tem importância um pH baixo (ao redor

de 6,0), associado a uma taxa elevada de amilase. Atende-se para os seguintes

dados referentes ao pH do líquido pleural:

− o líquido deve ser obtido em condições de anaerobiose e conservado em

gelo durante o transporte ao laboratório.

− o pH do líquido depende do pH arterial. Portanto, se o paciente estiver em

acidose sistêmica, este critério não terá valor para indicação de drenagem.

− só tem utilidade como critério para decidir sobre a indicação de drenagem

torácica no derrames parapneumônicos.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

28

3.3.3.6 EXAME BACTERIOLÓGICO – EXAME DIRETO (GRAM) E CULTURA

Devem ser feitos nos derrames infecciosos. A cultura em anaerobiose está

indicada quando o líquido tiver odor fétido, devido à suspeita de infecção por germes

anaeróbios.

A pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente (BAAR), por si só faz o diagnóstico

de tuberculose, porém o bacilo é raramente encontrado no líquido pleural, devido a

dois fatores principais: diluição do pequeno número de germes em grande volume de

líquido e englobamento pelos macrófagos.

A cultura do bacilo tuberculoso fornece maior positividade que o exame direto.

Pesquisa de fungos deve ser realizada excepcionalmente em casos selecionados,

dada a raridade com que as micoses do nosso meio comprometem a pleura.

3.3.3.7 EXAME CITOLÓGICO DIFERENCIAL

Interessa

particularmente

a

proporção

relativa

entre

linfócitos,

neutrófilos,

eosinófilos e células mesoteliais. Há algumas situações em que a contagem

diferencial tem importância no diagnóstico diferencial.

1. Linfocitose: (acima de 75%) Associada à ausência ou raridade de células

mesoteliais, ocorre freqüentemente na tuberculose. Linfocitose pode ocorrer em

inúmeras situações, além da tuberculose, como por exemplo, carcinomas,

linfomas, sarcoidose e derrames crônicos.

2. Neutrofilia: Pode ocorrer nos exsudatos infecciosos e na fase inicial do derrame

tuberculoso. Sugere fortemente infecção bacteriana por germes piogênicos:

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

29

derrame parapneumônico ou empiema. Freqüentemente, estes derrames têm

aspecto purulento e pH muito baixo. No empiema a contagem de neutrófilos chega

a 100% e muitos deles são picnóticos ou degenerados (piócitos).

3. Eosinofilia: Indica a presença contemporânea ou prévia de sangue na cavidade

pleural,

ou

existência

de

alterações

imunoalérgicas.

A

determinação

de

subpopulações linfocitárias nos derrames pleurais não tem utilidade clínica a não

ser quando há suspeita de leucose linfocítica crônica e linfoma, pois estes

derrames freqüentemente demonstram a predominância de linfócitos B. Pode estar

associada a trauma torácico.

3.3.3.8 OUTROS

A punção-biópsia pleural contribui efetivamente para o diagnóstico quando o

objetivo é pesquisar por neoplasia maligna ou tuberculose, já que nas outras causas

de derrame não se costuma obter dados específicos pelo exame histopatológico.

Em casos selecionados, nos quais o diagnóstico não pode ser estabelecido

pela toracocentese e pela biópsia por punção pleural, indica-se pleuroscopia.

Raramente, chega-se a toracotomia para esclarecimento do diagnóstico.

3.4 INDICAÇÕES DA DRENAGEM PLEURAL

Segundo Dagoberto V. Godoy e Darcy R. P. Filho11, os fatores que indicam a

drenagem de tórax são:

§

Pneumotórax:

− Espontâneo,

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

30

− Traumático,

− Iatrogênico.

§

Derrame Pleural:

− Hemotórax,

− Empiema,

− Quilotórax.

§

Pós-Operatório:

− Cirurgia Torácica,

− Cirurgia Cardíaca.

3.5 CONTRA-INDICAÇÕES DA DRENAGEM PLEURAL

De maneira geral não há contra-indicação à drenagem torácica. Dagoberto V.

Godoy e

Darcy R. P. Filho11, apenas pedem cautela para os casos de discrasia

sangüínea ou em pacientes recebendo anticoagulantes. Aderências

multiloculações

podem

requerer

procedimentos

associados,

como

pleurais ou

pequenas

toracotomias acessórias ou pleuroscopia.

Derrames pleurais secundários à cirrose hepática devem ter a drenagem

pleural contemporizada ao máximo, para que se evite depleção do paciente pela

conseqüente perda protéica e eletrolítica.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

31

3.6 DERRAME PLEURAL NA PNEUMONIA

A pneumonia penumocócica associa-se a derrame pelural em até 60% dos

casos sem que, na maioria deste, isto exija mudança na conduta terapêutica; como

regra, o derrame é asséptico, de pequeno volume, regredindo rapidamente.

Geralmente o quadro pneumônico, clínico e radiológico é bem definido, é o que

afirma Luiz C.C. Silva1 em sua obra, Compêndio de Pneumologia.

A pneumonia estafilocócica é a que mais vezes atinge a pleura, particularmente

na

infância.

A

conseqüência

pode

ser

derrame

asséptico,

empiema

ou

piopneumotórax. As pneumonias por germes gram-negativos freqüentemente se

associam a empiema pleural.

Como regra, deve ser puncionado o derrame associado a pneumonia: se for

purulento, deve ser drenado imediatamente; se não for purulento, um pH abaixo de

7,2 e uma glicose muito baixa exigirão a mesma atitude, pois freqüentemente evolui

para empiema. Critérios para drenar:

− líquido purulento;

− presença de microrganismos (gram);

− pH inferior a 7,0;

− glicose inferior a 40 mg%;

− derrame de grande volume, mesmo sem as características citadas acima.

Na obra Doenças Pulmonares de Affonso B. Tarantino5 encontramos que um

derrame parapneumônico muitas vezes pode ser confundido. 1) Na fase exsudativa, a

permeabilidade capilar do folheto visceral aumenta devido à presença de líquido

estéril na cavidade pleural. Nessa ocasião, o uso correto de antibiótico resolve tanto o

processo parenquimatoso como o pleural. 2) Na fase fibropurulenta que se caracteriza

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

32

pela infecção que se superajunta ao líquido estéril; o exsudato aumenta de volume

surgindo um grande número de polimorfonucleares, bactérias e restos celulares.

Nesse momento forma-se uma lâmina de fibrina que reveste a área comprometida

tanto no folheto visceral como no parietal, provocando os derrames encistados. 3) Na

última fase o derrame se organiza pelo crescimento de fibroblastos e deposição de

substância colágena, resultando em uma formação fibrosa que reveste ambos os

folhetos pleurais.

A transformação de um derrame parapneumônico em empiema é motivo de

grande preocupação por agravar o prognóstico e exigir tratamento cirúrgico. Por este

motivo, esforços devem se dirigidos para que o diagnóstico seja precoce. Caso a

evolução clínica do processo pneumônico não seja satisfatória, justifica-se uma

radiografia em decúbito lateral com raios horizontais. Quando a distância da parede

torácica até o nível superior da imagem do líquido ultrapassar 1 cm, a toracocentese

exploradora estará indicada. Mesmo em se tratando de líquido serofibrinoso, a glicose

abaixo de 30 mg/dL, pH abaixo de 7,2 e DHL acima de 1.000 U/L sugerem

contaminação, justificando a drenagem pleural.

Desde que tais resultados se confirmem ou se tornem mais alterados, sugerem

evolução do processo para a cronicidade. Amostras do líquido serão enviadas ao

laboratório para a coloração Gram, cultura e antibiograma. Este conceito foi

introduzido por Light, que adotou o nome de empiema bioquímico para caracterizar

este derrame.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

33

3.7 TÉCNICA CIRÚRGICA DA DRENAGEM PLEURAL

Dagoberto V. Godoy e

Darcy R. P. Filho11, na obra Condutas Clínicas em

Cirurgia Torácica, explicam que estabelecida a indicação, escolhido o calibre do

dreno, faz-se necessário o domínio da técnica cirúrgica utilizada para a drenagem

torácica. Basicamente duas formas de drenagem são utilizadas em cirurgia torácica:

introdução dos drenos ao final da toracotomia (drenagem cirúrgica) ou através da

passagem transcutânea do dreno pleural.

Dois drenos pleurais, anterior e posterior, introduzidos dois ou três espaços

intercostais abaixo da toracotomia de acesso, representam a escolha da maioria dos

cirurgiões como opção de drenagem torácica cirúrgica. Essa técnica é facilitada pela

exposição da cavidade e possibilidade de colocação dos drenos sob visão direta,

evitando dobras e posicionamentos equivocados. A conexão ao sistema de drenagem

é feita através da interposição de um “Y” entre os drenos e o frasco com a interface

líquida.

Maiores

transcutânea

cuidados,

sob

no

anestesia

entanto,

local,

serão

que

é

necessários

utilizada

com

para

a

drenagem

derrame

pleural

parapneumônico. Cuidados que iniciam pela necessidade da presença da radiografia

de tórax atualizada na sala cirúrgica. A explicação ao paciente, na medida do possível

sobre todos os passos do procedimento, transmite segurança e tranqüilidade que

terão contribuição relevante no período pós-operatório, em que a cooperação do

doente é essencial para a reexpansão pulmonar.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

34

A escolha sobre o local de drenagem recai preferentemente sobre o 3º ou 4º

espaço intercostal, junto à linha axilar média. As vantagens atribuídas a este local

estão relacionadas principalmente à prevenção de introdução inadvertida do dreno no

espaço abdominal e à facilidade técnica da passagem do dreno, visto não haver

musculatura torácica no trajeto. Secundariamente pode-se considerar o aspecto

estético da incisão. (Figura 4)

Figura 4. Locais de drenagem pleural.

FONTE: GODOY, V. de Dagoberto; FILHO, R. P. Darcy. Condutas Clínicas em Cirurgia Torácica:

bases científicas para os cuidados pré-operatórios e pós-operatórios do paciente submetido à cirurgia

torácica. 1.ed. RJ: Libraria e Editora Revinter Ltda., 2002.

Paciente deverá estar em decúbito dorsal e receberá anestesia tópica com

lidocaína 1% sem vasoconstritor. A incisão cutânea de extensão próxima ao calibre do

dreno é localizada sobre a borda superior da costela. A seguir é feita a divulsão da

musculatura intercostal, junto à borda superior da costela inferior, com pinça

hemostática tipo Kelly, criando o trajeto para a introdução do dreno no espaço pleural,

evitando a lesão do feixe vasculonervoso localizado na borda inferior da costela.

(Figura 5)

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

35

Figura 5. Drenagem pleural. Divulsão do espaço intercostal, preservando o feixe

vasculo-nervoso.

FONTE: GODOY, V. de Dagoberto; FILHO, R. P. Darcy. Condutas Clínicas em Cirurgia Torácica:

bases científicas para os cuidados pré-operatórios e pós-operatórios do paciente submetido à cirurgia

torácica. 1.ed. RJ: Libraria e Editora Revinter Ltda., 2002.

O dreno é acoplado à pinça hemostática e introduzindo no sentido cranial

(Figura 6). Somente após certificado que o dreno está dentro do espaço pleural é

liberado o acoplamento com a pinça e introduzido até uma distância próxima ao ápice

da cavidade. A fixação do dreno é feita através de um ponto em “U”, enlaçando-o e

permitindo, após sua retirada, o fechamento da incisão cutânea.

Ao final da drenagem o paciente é submetido ao bloqueio intercostal com

bupivacaína 0,5% com vasoconstritor. Rotineiramente, 6 a 12 horas após a drenagem

solicita-se um radiograma simples de tórax para controle.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

36

Figura 6. Drenagem pleural. Introdução do dreno acoplado à pinça de Kelly.

FONTE: GODOY, V. de Dagoberto; FILHO, R. P. Darcy. Condutas Clínicas em Cirurgia Torácica:

bases científicas para os cuidados pré-operatórios e pós-operatórios do paciente submetido à cirurgia

torácica. 1.ed. RJ: Libraria e Editora Revinter Ltda., 2002.

3.8 SISTEMAS DE DRENAGEM PLEURAL

Na mesma obra de Dagoberto V. Godoy e Darcy R. P. Filho11 citada acima,

encontramos que dois, são os sistemas básicos de drenagem das coleções

hidroaéreas do espaço pleural: sistemas de drenagem simples (passiva) e sistema de

drenagem sob aspiração contínua (ativa).

3.8.1 SISTEMA DE DRENAGEM PASSIVA

Este sistema é unidirecional, no qual o ar ou líquido são retirados da cavidade

durante simples manobras de pressão positiva impostas pela tosse, expiração forçada

e a fisioterapia respiratória, sendo impedidos de retornar ao espaço pleural durante a

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

37

inspiração, por força da barreira líquida interposta entre a cavidade pleural e o meio

ambiente. (Figura 7)

Figura 7. Drenagem passiva. Variações de pressão durante a inspiração e a

expiração.

FONTE: GODOY, V. de Dagoberto; FILHO, R. P. Darcy. Condutas Clínicas em Cirurgia Torácica:

bases científicas para os cuidados pré-operatórios e pós-operatórios do paciente submetido à cirurgia

torácica. 1.ed. RJ: Libraria e Editora Revinter Ltda., 2002.

Na ausência de fístula pleural de alto débito ou sangramento ativo, este sistema

simples de drenagem costuma ser extremamente eficaz. Um mesmo frasco de

drenagem poderá servir, simultaneamente, como coletor do conteúdo líquido e manter

a interface líquida. Através de uma conexão de látex, o dreno é acoplado a uma haste

que mergulha na coluna líquida, em extensão aproximada de 2 cm, suficientes para

permitir a drenagem das coleções e impedir a ação da pressão atmosférica por sobre

o espaço pleural.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

38

O uso de um único frasco de drenagem pode ser prejudicado pelo montante de

líquido drenado. Quanto maior a coluna líquida em que a haste está mergulhada,

maior a resistência à drenagem da coleções pleurais. Para resolver este problema,

agrega-se um segundo frasco, interposto entre o paciente e o frasco de drenagem

com a interface líquida, permitindo a drenagem das coleções sem interferência na

resistência da coluna líquida. Sistema de drenagem de dois frascos. (Figura 8)

Figura 8. Drenagem passiva. Sistema de frasco coletor.

FONTE: GODOY, V. de Dagoberto; FILHO, R. P. Darcy. Condutas Clínicas em Cirurgia Torácica:

bases científicas para os cuidados pré-operatórios e pós-operatórios do paciente submetido à cirurgia

torácica. 1.ed. RJ: Libraria e Editora Revinter Ltda., 2002.

3.8.2 DRENAGEM ATIVA OU SOB ASPIRAÇÃO CONTÍNUA

Poderá ser necessária para manter a expansão pulmonar e a total ocupação do

espaço pleural. Indicada principalmente em duas situações: fístulas broncopleurais de

alto débito, que excedam a capacidade da drenagem passiva com o uso da interface

líquida, ou quando ocorre queda na complacência pulmonar, gerando pressões

negativas intrapleurais mais expressivas. A efetividade do sistema de aspiração

contínua, é obtida quando impõem-se pressões negativas de aproximadamente – 20

cm H2O, visto que até 15 cm H2O é possível ser atingido pela inspiração forçada.

Monografias do Curso de Fisioterapia – Unioeste

n. 01-2004 ISSN 1678-8265

39

Borbulhar e turbulência excessiva da coluna líquida indicam nível pressórico muito

alto, particularmente em paciente sem fístula broncopleural, o que pode acarretar

dano pulmonar.

Montado com dois ou três frascos, na dependência da quantidade de líquido

drenado para o frasco conectado ao dreno pleural, como já mencionado

anteriormente, o sistema de drenagem ativa é acionado através da conexão de um