UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – UNIJUÍ

DHE- DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E EDUCAÇÃO

CURSO DE PSICOLOGIA

FERNANDA GRÜTZMANN

AS QUESTÕES PSÍQUICAS QUE INTERFEREM NA ADESÃO AO TRATAMENTO

MEDICAMENTOSO

SANTA ROSA - RS

2014

FERNANDA GRUTZMANN

AS QUESTÕES PSÍQUICAS QUE INTERFEREM NA ADESÃO AO TRATAMENTO

MEDICAMENTOSO

Trabalho de conclusão de curso apresentado

ao

curso

de

Universidade

Psicologia

Regional

do

da

UNIJUI –

Noroeste

do

Estado do Rio Grande do Sul, como requisito

para obtenção do título de Psicólogo.

ORIENTADORA: ANA MARIA DE SOUZA DIAS

SANTA ROSA – RS

2014

UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – UNIJUÍ

DHE- DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E EDUCAÇÃO

CURSO DE PSICOLOGIA

Autor: FERNANDA GRÜTZMANN

AS QUESTÕES PSÍQUICAS QUE INTERFEREM NA ADESÃO AO TRATAMENTO

MEDICAMENTOSO

Banca examinadora:

_____________________________________________________

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que de alguma forma fizeram parte deste percurso, desde

meus amigos e familiares que me incentivaram e aturaram meus dias de mau

humor, aos colegas com os quais tive a oportunidade de trilhar este caminho

dividindo o mesmo sonho e aos professores, os quais me transmitiram seus

conhecimentos e me instigaram a construir o hábito de buscar respostas procurando

o aprimoramento enquanto aluna e posteriormente enquanto profissional.

Porém não poderia deixar de agradecer em especial minha mãe, a pessoa

que me proporcionou estar aqui neste momento, que através de seu cuidado, seu

carinho, atenção e compreensão proporcionou constituir-me o que sou hoje. Com

quem posso contar em todos os momentos, quem realmente me ajudou a

transformar um sonho em uma conquista. “A culpa é da mãe”.

RESUMO

Este trabalho é reflexo das indagações que surgiram durante o percurso acadêmico

e tem por objetivo investigar as questões psíquicas que interferem na adesão ao

tratamento medicamentoso. Nesta direção, a pergunta que norteia este trabalho é: o

que faz com que um sujeito não consiga seguir a prescrição medica, mesmo tendo

noção das consequências que o abandono ou a má administração do medicamento

pode causar em seu corpo? Para atingir este propósito, em um primeiro momento,

será construída uma abordagem teórica da constituição do corpo, segundo a teoria

psicanalítica, na busca de entender este corpo como um mediador entre o mundo

interno e externo. Em um segundo momento objetivar-se-á uma reflexão em relação

ao uso e à função do medicamento para poder abordar no terceiro capitulo as

questões que impedem o sujeito a aderir ao medicamento, mesmo quando este se

faz necessário.

PALAVRAS-CHAVES: Corpo; Medicamento; Adesão ao tratamento.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ............................................................................................................6

1. REFLETINDO ACERCA DA CONCEPÇÃO DE CORPO .................................................8

1.1. O corpo no discurso ...........................................................................................8

1.2. A primeira apreensão de corpo .......................................................................11

1.3. Corpo entendido R.S.I. ......................................................................................16

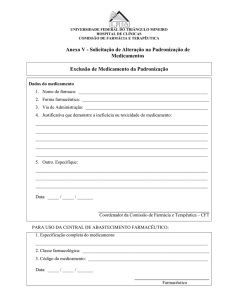

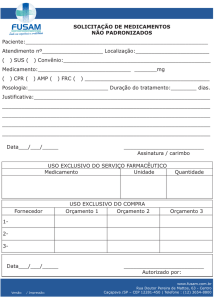

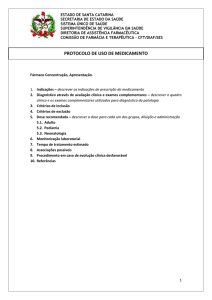

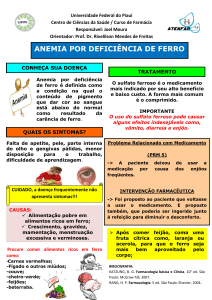

2. UMA REFLEXÃO SOBRE O MEDICAMENTO E SUA UTILIZAÇÃO..............................19

2.1. Sobre o uso do medicamento .........................................................................19

2.2. O que é e para que serve...................................................................................21

2.3. Medicamento e cultura .....................................................................................22

2.4. O aspecto simbólico do medicamento ...........................................................25

3. DOENÇA E ADOECIMENTO E AS QUESTÕES PSÍQUICAS QUE INTERFEREM NA

ADESÃO AO TRATAMENTO ...............................................................................................27

3.1. Doença e adoecimento .....................................................................................27

3.2. As questões psíquicas da adesão ao medicamento .....................................31

CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................................36

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....................................................................................38

INTRODUÇÃO

Quando nos deparamos frente a um organismo acometido por alguma

doença, o que vemos está para além de um organismo puramente fisiológico, uma

vez que, este encontra-se como um mediador, um representante do sujeito. Assim

como o sujeito fala do corpo, o corpo fala sobre um sujeito. Desta forma, ao observar

a influência das questões psíquicas sobre o corpo onde a doença se instala,

consequentemente visualizamos a influência psíquica sobre a própria doença, se

não em sua origem (na sua construção), pelo menos na forma como esta é alojada

no organismo.

Se em determinados casos a doença registrada é entendida como corpo

estranho sobre aquela carne, em outras, a encontramos como uma representação

naquele corpo. E a que devemos estas diferentes acomodações da doença se não a

uma construção subjetiva?

Neste sentido, as ciências, em geral, reconhecem a influência da

subjetividade sobre as doenças, nem a medicina que é reconhecida pela

objetividade em trabalhar as questões da doença pelo viés do orgânico, se exime de

afirmar a existência de um fator subjetivo. A questão aqui é o que fazer com isso? Já

que, ao tentar simplesmente juntar os dois fatores, corremos o risco de banalizar a

concepção da complexidade que é a construção e organização do ser humano e, ao

separar, construímos lacunas que nada somam para uma prática eficaz.

Através deste processo reflexivo fica evidente que para alcançarmos

respostas para nossa busca, se faz necessário neste momento entendermos a

concepção do corpo, e para tanto nos utilizaremos da teoria psicanalítica como base

nesta construção. Entender como este corpo é banhado pela subjetividade é o

desafio proposto para o primeiro capítulo deste trabalho. Ou seja, como o filhote do

homem é inserido dentro de um laço simbólico, que constrói um lugar para aquele

corpinho dentro de um contexto familiar que está organizado em determinada

sociedade, dentro de uma cultura que, através de seus ideais, crenças, e costumes,

compõem uma cadeia de significantes.

7

No segundo capítulo o que estará em movimento será uma série de

reflexões em relação ao medicamento. Aqui busca-se esclarecer o que entende-se

por medicamento, para que serve e como este é concebido na cultura visualizando o

caráter de signo que adquire atualmente, deixando de carregar apenas o significado,

para somar todas as significações a ele atribuídas.

A ideia central deste capítulo procura apresentar uma leitura sobre o todo

que se apresenta em torno do medicamento, lhe atribuindo significações que não se

restringem ao seu potencial e a suas limitações. Desta forma, proporcionando-nos

situar-se em relação a este, propiciando a construção de uma base sólida na qual se

torne viável posteriormente o levantamento de hipóteses acerca da adesão ao

tratamento que utilize como meio de atingir determinado objetivo, o medicamento.

No terceiro capítulo após ter acessado através da psicanálise o conceito de

corpo, e como se dá a constituição deste, contamos com uma base para agora

investir no tema central, ou seja, com as questões acerca da doença que encontra

através do corpo sua visibilidade, compreendendo o adoecimento enquanto

processo necessário a esta travessia, onde entrará a necessidade de aderir ao

tratamento medicamentoso como meio viável ao combate ou a estabilização de um

quadro patológico. Assim, caberá ao terceiro capítulo, apontar algumas das

questões psíquicas que interferem na adesão ao tratamento medicamentoso,

organizando-as de forma que o presente trabalho possa contribuir nas discussões já

existentes nesta área.

8

1. REFLETINDO ACERCA DA CONCEPÇÃO DE CORPO

1.1 O corpo no discurso

A questão na qual iremos nos ater neste capítulo refere-se à concepção de

corpo. O que entendemos como sendo um corpo, e como este é construído e

apresentado no discurso.

A palavra corpo comporta em si diferentes concepções, podemos encontrar

assim, desde um sentido místico, intocável, no qual é apresentado como sagrado ou

como prisão para a alma; de uma acepção mecanicista, onde alcança status de

máquina; ou ainda, de um cunho científico, que tende a apresentá-lo como músculos

e vísceras. Este último onde à visão do corpo é igualada ao de aparato biológico é

característico do discurso da medicina amplamente difundido e absorvido pelo

discurso empírico. E, nesta busca por teorizar o que chamamos de corpo,

apresenta-se, meio que na contramão das demais linhas discursivas, a teoria

psicanalítica, em que não se apreende o corpo dentro de um discurso sobre ele,

mas apresenta o próprio corpo como discurso.

Porque o corpo de uma criança metaforiza-se na linguagem, esta é a

condição humana. Quando a mãe olha, fala, ou acaricia seu filho, da um

sentido a esta experiência corporal. Dá à linguagem, ela decodifica e

compreende a pura experiência corporal e transforma-a em um dizer, ou

seja, articula-a numa cadeia discursiva (LEVIN, 1995, p.68).

O corpo na psicanálise se apresenta como uma “coisa”1, algo que nos é

dado e ao mesmo tempo precisa que o eu identifique-se com ele, para que possa

apossar-se, a fim de reconhecê-lo e denominá-lo como tal. Para tanto, no período

que antecede o nascimento, a criança precisa ser imaginada, idealizada, esperada,

a fim de que, ao chegar encontre um lugar marcado, um berço simbólico. Segundo

Aulagnier (1945) o eu só pode ocupar um corpo que possua uma história, história

esta que lhe dá uma primeira versão de si, da qual precisa se apropriar.

1

“Coisa”, termo utilizado por Lacan, requere-se a um real é inominável.

9

Portanto ao pensar em um corpo humano é preciso retornar ao corpo de um

bebê, o que nos remete ao nascimento, momento no qual a carne encontra-se em

sua condição mais natural, uma vez que possamos comparar os reflexos

apresentados pelo perinatal, como sendo o mais próximo de instinto que o ser

humano chega. Entendendo que neste momento o corpo reage aos estímulos

externos, proveniente do novo ambiente no qual se encontra agora, um exemplo é o

choro do nascimento produzido pelo desconforto, e porque não dizer da dor de ter o

ar circulando pela primeira vez dentro do corpo, ou o movimento de contração

muscular das extremidades corpóreas, formando o agarrar tanto através das mãos

como dos pés e a própria sucção exercida quando a boca faminta encontra o seio.

Posição na qual permanecerá por pouco tempo, tendo em vista que, os

poucos reflexos inatos ou instintuais de que é dotado vão gradativamente

desaparecendo. E com o passar do tempo o que resta são expressões que podem

apenas fazer alusão ao instinto, uma vez que estes são modificados quase que

imediatamente pela inauguração como ser humano perpassado pelo simbólico.

Neste momento se faz necessário abrirmos um parêntese em relação ao

termo instinto, uma vez que em torno deste termo existem inúmeras discussões

dentro da psicanálise. Enquanto Freud (1915) organiza as pulsões entre pulsões de

auto-preservação ligadas às necessidades primárias e pulsões sexuais definindo-as

como “fome e amor”; Lacan (1964) separa a elaboração freudiana de sua base

biológica, afirmando que o ser humano já nasce inserido dentro de um campo

simbólico de maneira tal que a pulsão não possa ser comparada a instinto. Porem

para o momento inicial, onde procuramos refletir acerca da constituição do corpo,

acreditou-se que manter a proximidade com o instinto, pelo menos nos primeiros

instantes de vida, nos serviria como um facilitador para a compreensão da

capacidade corpórea de se constituir enquanto biológico e psíquico.

O trajeto percorrido até então, espero que nos seja útil, na tentativa de

demonstrar a escolha da psicanálise como recurso teórico para nortear a

compreensão no que se refere ao corpo, a fim de que possamos entender e levar

em conta que o ser humano nasce com um corpo na ordem do real 2, sendo assim,

2

REAL, Termo empregado como substantivo por Jaques Lacan, introduzido como substantivo em

1953 e extraído, simultaneamente, do vocabulário da filosofia e do conceito freudiano de realidade

10

um organismo como todos os outros. Este corpo real deve ser imaginado,

simbolizado através da palavra, portanto quando falamos de uma criança, joga-se

sobre o real daquela carne pura o imaginário e através deste ato, humaniza-se este

ser.

A mãe, ou melhor, a função materna através de seu cuidar, vai

erogeneizando, pulsionando este filho, resolvendo assim, esta falta de ser. Isto

equivale a dizer que o bebê, em sua imaturidade, precisa do encontro com o Outro,

que vai interpretar para ele suas inúmeras sensações, as quais ainda não entendem

e muito menos é capaz de dar uma resolução, e deste encontro herdará um primeiro

registro, denominado por Freud como marca mnêmica. É através deste registro que

há a estruturação e o funcionamento do aparelho psíquico que se inicia. Neste

sentido, o bebê humano, em um primeiro momento, é dotado de reflexos, porém,

logo em seguida, deixa para trás este traço puramente de sobrevivência

substituindo-o por pulsão, uma característica encontrada apenas nos seres humanos

que já não tem suas ações pautadas estritamente pela sobrevivência, mas também

busca a obtenção de prazer.

É este discurso que captura o corpo – o qual, desde sua condição orgânica,

é idêntico a tantos outros – e o nomeia como corpo de alguém. Todas as

manifestações do bebê que poderia ater-se á condição da necessidade são

interpretadas pela mãe e inscritas na ordem da demanda. São situadas

numa série significante que transgride o funcionamento do órgão, situando

sua manifestação no circuito do desejo (DIAS; FREIRE, 2010, p. 231).

É este mecanismo pautado pelo processo primário, que segundo Freud é

regido pelo princípio de prazer exemplificado pela fome, que coloca o corpo como

mediador entre o mundo interno, dotado de pulsão e sensações de maior ou menor

excitação; e o mundo externo, aquilo que se encontra fora do organismo, ou seja, os

demais objetos. Desta maneira quando a criança sente fome ocorre um aumento de

excitação interna ou um desprazer que movimenta o corpo, a fim de enviar ao

mundo externo tal necessidade através do choro. Posteriormente, ao ser levada ao

seio materno ocorre à diminuição da excitação produzindo a sensação prazerosa

psíquica, para designar uma realidade fenomênica que é imanente à representação e impossibilidade

de simbolizar (RUDINESCO, 1944, p.645).

11

que envolve a saciedade fisiológica e as sensações corpóreas peculiares do

momento da amamentação, como o aconchego do colo, o carinho e a troca de

olhares entre mãe e bebê, que não muito longe, será o motivo para os resmungos e

choros, superando a questão da satisfação biológica.

Trocando os passos para evoluir em nossa compreensão em relação ao

corpo, caminhamos para o processo secundário, que se sobrepõe ao princípio de

prazer, entrando em conformidade com o princípio de realidade, o que não significa

a exclusão do anterior, uma vez que, a pulsão não deixa de almejar a obtenção de

prazer, apenas lhe propõe uma espécie de adiamento.

Sob a influência dos instintos de autopreservação do ego, o princípio do

prazer é substituído pelo principio da realidade. Este último princípio não

abandona a intenção de fundamentalmente obter prazer; não obstante exige

e efetua o adiamento da satisfação, o abandono de uma série de

possibilidades de obtê-la e a tolerância temporária do desprazer como uma

etapa no longo e indireto caminho para o prazer (FREUD, 1920, p. 20).

Não podemos nos eximir neste momento de pontuar a situação na qual

chegamos, deixando claro que, ao falarmos de um princípio de prazer que tem por

característica a obtenção imediata de prazer, estamos falando da instância

apresentada por Freud como id. E consequentemente, quando apresentamos este

algo que se sobrepõe ao princípio, podemos evidenciar uma maturação no aparelho

psíquico, onde o ego se propõe a mediar os impulsos do id e a realidade externa.

1.2 A primeira apreensão do corpo

Cabe, ao pensar a concepção psicanalítica do corpo, darmos ênfase ao

Estádio do Espelho3, onde o sujeito vai adquirir a sua primeira imagem do corpo.

Para situarmos este processo em termos metodológicos, este se dá, segundo

Lacan, aproximadamente dos 6 aos 18 meses. Se anteriormente o esforço estava

3

Estádio do espelho, Expressão cunhada por Jacques Lacan, em 1936, para designar um momento

psíquico e ontológico da evolução humana, situado entre os primeiros seis e doze meses de vida,

durante o qual a criança antecipa o domínio sobre sua unidade corporal através de uma identificação

com a imagem do semelhante e da percepção de sua própria imagem num espelho (RUDINESCO,

1944, p.194).

12

em apropriar-se do corpo e de sua versão antecipada à exigência, agora está em ser

capaz de reconhecer-se na imagem.

No processo de cuidar, anteriormente já descrito, a mãe vai tecendo uma

espécie de rede de segurança, uma cadeia de significantes que vai sendo

apresentada ao filho através da palavra, que mesmo antes de conseguir pronunciála já possui o registro de seu significante, e é por este caminho que a criança é

conduzida pelo primeiro grande Outro4, a entrar no estádio do espelho. É o grande

Outro que, ao dedicar-lhe seu tempo e principalmente seu olhar, vai organizar na

criança sua autoimagem corpórea, a qual vai propiciar a concepção de um laço entre

o real da carne e a construção do conceito de corpo subjetivado.

Não é em sua organicidade biológica que a criança reconhece seu corpo

como forma inteira, como unidade, ela se reconhece nessa imagem que

vem de fora e que a mãe deseja. Este é um processo mental que se produz

por identificação a uma forma que não está no corpo da criança, mas que

lhe dá a possibilidade de ser Uno. A criança é essa imagem e assim possui

a imagem unida de seu corpo (LEVIN, 1995, p. 55).

Este processo de apreensão corpórea é apresentado, na obra de Lacan,

como possuindo três tempos, um primeiro onde não há um reconhecimento em

relação ao próprio corpo. Neste período, a criança se reconhece na relação com a

mãe e não em sua fisionomia, assim, quando uma criança muito pequena é posta

frente a um espelho não esboça nenhuma reação. Em um segundo tempo, a criança

olha para o espelho e olha para o Outro, repetidas vezes, como que solicitando uma

referência, uma explicação. E em determinado momento é exatamente isso que ela

está fazendo, pois é a mãe que pode lhe dar a referência necessária para que se

reconheça na imagem refletida como sua. E um terceiro momento, onde o bebê vai

olhar para o espelho e ficar feliz, onde vai sorrir.

4

Grande Outro, Segundo Rudinesco (1944) após 1949 Lacan teorizou sua noção de simbólico, surgiu

uma nova concepção da alteridade, que desembocou na invenção do termo “grande Outro”.

13

(...) O estádio do espero espelho é o encontro do sujeito com aquilo que é

propriamente uma realidade e, ao mesmo tempo, não o é, ou seja, com uma

imagem virtual que desempenha um papel decisivo numa certa cristalização

do sujeito à qual dou o nome de Urbild (...) (LACAN, 1957-1958, p.233).

Portanto é no terceiro tempo do Estádio do Espelho, que a criança vai se

reconhecer como imagem, instaurando-se neste momento uma primeira imagem de

corpo, um primeiro eu. Porém, para iniciar esta estruturação se faz necessária a

presença da função materna, que vai tecer as redes discursivas que irão assegurar

as condições necessárias para que a criança possa constituir-se enquanto imagem,

desta forma colar-se a este grande Outro é a primeira solução encontrada pelo

infans5, mas para que possa surgir um sujeito é preciso que ocorra uma separação

deixando a posição de alienação na qual inicia seu processo de constituição

psíquica.

Separação na qual a criança consiga construir uma imagem que resista a

ausência do olhar do Outro, uma construção de identidade na qual o corpo constitua

uma imagem corpórea imaginária. Em uma tentativa de evidenciar este trabalho

psíquico, Freud interpreta o movimento no qual seu neto atira um carretel de linha

para longe, posteriormente o puxa de volta para si, movimento este repetido por

várias vezes. Neste jogo de presença e ausência, denominado por Freud como fortda, em alusão ao brincar produzido pela criança, esta se utilizava da agressividade

para lançar o carretel, representando o “ir embora” do objeto desejado, e a

representação do avistar novamente o objeto, “ali”, ao terminar de puxar a linha.

Neste movimento de presença e ausência, produzido pelo brincar da criança

através do jogo de fort-da, que vai se produzir um campo simbólico próprio.

(...) É claro que em sua brincadeira as crianças repetem tudo que lhes

causou uma grande impressão na vida real, e assim procedendo, abreagem a intensidade da impressão, tornando-se, por assim dizer, senhora

da situação (FREUD,1920, p.27 ).

5

O termo Infans, na psicanálise, segundo Lacan, refere-se a criança que ainda não fala.

14

Habitualmente espera-se que o jogo do fort-da já se encontre estabelecido

em torno dos três anos de idade, onde a criança vai trabalhar com o que faltou no

estádio do espelho, as questões referentes às diferenças. Freud também nos aponta

que o movimento de lançar o carretel é mais importante que o puxar, por se tratar de

uma agressividade constitutiva necessária para separar-se do primeiro grande Outro

(mãe), viabilizando que este constitua-se como sujeito.

(...) Lacan enuncia varias teses que, em conjunto, procura demonstrar que a

agressividade, como vivência essencialmente subjetiva, surge do encontro

entre a identificação narcisista, da qual o indivíduo é portador, e as fraturas,

clivagens, rupturas, às quais esta imago está submetida (BLEICHMAR,

1992, p. 145).

Ao mesmo tempo, no qual a criança vai precisar recorrer a sua

agressividade enquanto constituinte, para que possa libertar-se do primeiro grande

Outro e se tornar um sujeito, será necessário à entrada nesta relação da função

paterna, que poderíamos dizer que reside no complexo de Édipo, uma vez que,

mesmo quando o pai se faz presente no período inicial da constituição do bebê, este

estará também maternando. Ou seja, se ocupando dos cuidados peculiares da fase

inicial de um ser humano, é a partir do complexo de Édipo que o pai terá que se

fazer presente enquanto função, inserindo a lei simbólica através da castração.

O Édipo, tanto em Freud quanto em Lacan, é a descrição de uma estrutura

em que a posição de seus membros - pai, mãe e filho – é determinada por

algo que circula entre eles: o falo. É em torno da premissa universal do falo

que se estabelece a relação entre desejo e castração (LEVIN, 1995, p. 64).

O primeiro tempo do Édipo coincide com o terceiro tempo do espelho, com a

obtenção da imagem unificada do corpo, na qual a criança encontra-se atrelada ao

desejo materno. Neste momento o que a move é a tentativa de suprir a falta da mãe,

sendo assim, busca identificar-se com o falo. A mãe deseja ter o falo e a criança

deseja ser o falo, ou seja, desejo de desejo materno.

15

No primeiro tempo e na primeira etapa, portanto, trata-se disto: o sujeito se

identifica especularmente com aquilo que é objeto de sua mãe. Essa é a

etapa fálica primitiva, aquela em que a metáfora paterna age por si, uma

vez que a primazia do falo já está instaurada no mundo pela existência do

símbolo do discurso da lei. Mas a criança, por sua vez, só vai pescar o

resultado. Para agradar a mãe, se vocês me permitam andar depressa e

empregar palavras figuradas, é necessário e suficiente ser o falo. (LACAN,

1957- 1958, p. 198)

O que se encontra aí dando movimento ao reconhecimento por parte da

criança, do que é o desejo materno e sua tentativa de identificar-se com este, é o

jogo simbólico, no qual neste primeiro tempo, é possível identificar três posições: a

mãe, o filho e o falo. É o elemento falo que vai deslocar-se para a entrada da função

paterna nesta relação.

Se no primeiro tempo, o falo serve à ilusão narcísica de completude, no

segundo tempo do Édipo o pai em sua função vem para romper com esta ilusão e

apresenta-se como duplamente privador. Isso significa dizer que, a interdição

paterna é direcionada não apenas à criança, mas também à mãe, de um lado o corte

impõe ao filho a renúncia a ser o desejo do desejo da mãe (o falo), enquanto de

outro lado, exige da mãe que esta venha a renunciar a ter o falo. Se no princípio a

função paterna não se coloca ou se faz de forma velada, no segundo momento, esta

aparece, porem, ainda não o faz como real que compete ao terceiro tempo de Édipo,

mas sim, mediada pelo discurso materno. Como nos diz Lacan, é a mãe que

instaura o pai como aquele que faz a lei.

Nessa etapa, o pai intervém a título de mensagem para a mãe. Detém a

palavra em M, o que ele enuncia é uma proibição, um não que se transmite

no nível em que a criança recebe a mensagem esperada. Esse não é uma

mensagem sobre uma mensagem. (...) Essa mensagem não é

simplesmente o Não te deitaras com tua mãe, já nesta época dirigida à

criança, mas um Não reintegraras teu produto, que é endereçada a mãe

(LACAN, 1957-1958, p. 209).

No terceiro tempo do Édipo a criança passa a perceber a diferença

anatômica entre homens e mulheres. A partir da dimensão da castração é possível

reconhecer estas diferenças, classificando-os na dinâmica da castração entre fálicos

e castrados. O terceiro tempo é caracterizado pela renúncia ao ser (o objeto da

16

mãe), para ter (ter uma posição assexuada, ser menino ou menina), processo no

qual ocorre à identificação, com o pai ou com a mãe. No caso do menino, como

detentor do falo, ocorre a identificação com o pai como detentor do falo, enquanto a

menina identifica-se com a mãe, desejando ter o falo.

É através da castração simbólica que é internalizada a lei. É através da

função paterna, a lei enquanto simbólica, que produzirá no sujeito uma amaragem

central, que se colocará para este como uma “medida”, uma referência para toda e

qualquer atitude ou escolha proferida no decorrer de toda sua vida.

1.3 Corpo entendido R. S. I.

Segundo o que anteriormente expomos, podemos enfatizar que um corpo só

pode ser assim denominado quando nele encontram-se constituídos ou em

constituição as estruturas do real, do simbólico e do imaginário. Com esta

estruturação poderemos ter a devolutiva da pergunta: corpo de quem? Que exige

em sua resposta que o eu tenha conseguido apropriar-se da carne pura, dando-lhe

estatuto de corpo. Podemos, neste momento, buscar Lacan através de sua teoria do

real, simbólico e imaginário, que pode nos servir aqui como ponto nodal para a

reflexão acerca da concepção de corpo.

Em determinado aspecto, o corpo com autismo pode explicitar o que

trazíamos à discussão, apresentando um corpo na ordem do real, o autista não

consegue apropriar-se da carne a fim de usar-se dela como corpo. Sem o banho

simbólico que põe este corpo em condição de troca com o outro, fica incapaz de

construir laço afetivo com o outro.

Reconhecer-se enquanto corpo só é possível porque o outro também tem

um corpo. O corpo ocupa, deste modo, uma posição de referencia e de

diferença. Portanto, para que esta antecipação e fascinação pela imagem

seja produzida, tem que haver outro que libidinize esta imagem, que a

deseje, para que a criança possa identificar-se a ela. Este efeito

estruturante da dimensão humana que antecede a maturação neuromotora

é consequência e efeito da linguagem, concebendo esta como estrutura que

captura o sujeito, dando-lhe uma posição simbólica (LEVIN,1995 p.57).

17

Na teoria lacaniana, o real não requer um real interno (como a realidade

psíquica do sujeito de Freud) ou externo com suas diferentes definições, mas

aparece quando Lacan refere-se à coisa em si, aquilo que é inominável ou aquilo

que não é simbolizado, é o real. Portanto, para encontrar o real é preciso retirar o

recurso do simbólico e do imaginário e, o que sobrar, o resto, será o real. Separar a

instância do R. S. I, embora se apresente como necessário à compreensão, é uma

tarefa não pode ser entendida como algo simples de se fazer, uma vez que,

encontram-se interligadas.

Partindo de uma referência inicial, o sujeito precisa ser imaginado pelo

Outro, para que ao nascer, encontre uma história antecipada à qual deve se

apropriar. O primeiro a ser abordado será o registro do imaginário, que logo irá

remeter à construção de imagem, nos levando ao estádio do espelho, que é

responsável pela apreensão da unidade corporal, construída através da referência

do Outro e do reconhecimento da própria imagem no espelho. E um processo de

identificação que assegura um registro imaginário de sua imagem.

O corpo imaginário é o corpo da imagem. Efeito de identificação a uma

imagem, a esta imago imaginário de unidade, espaço ilusório e virtual

constituinte do “eu ideal”, “ideal” de perfeição a ser alcançado, e que é

inconsciente. Imagem que não é constituída e sim constituinte do corpo de

um sujeito (LEVIN, 1995, p.63).

Segundo Lacan, o imaginário antecede o simbólico no que se refere à

estruturação do infans, o que não significa que este se encontra desprovido de

simbolização. Isto porque mesmo não dispondo de recursos próprios, o infans conta

com a simbolização através do grande outro que o interpreta e situada em um

mundo simbolizado.

É na continuação do espelho, quando incentivado pelo outro, que o bebê

reconhece a imagem e a nomeia, deixando de ser o bebê e passando a ser “o

fulaninho de tal”, no caso o nome deste, evocando um registro na ordem do

simbólico. Esta evocação, apontada ainda no espelho, desdobrar-se-á no terceiro

tempo do Édipo, onde a função paterna pelo interdito registrará a lei, registro na

ordem da linguagem enquanto lei simbólica. O simbolizar é unir os fragmentos em

18

direção a dar um nome, ou seja, produzir uma unificação, entendendo fragmentos

como significantes. Assim, a simbolização constrói uma cadeia de significantes que

referenciam o sujeito.

Anteriormente citamos o autismo para demonstrar os danos causados ao

sujeito quando este fica no real, tudo que vem do mundo externo é invasivo, o que

implica em um bloqueio na relação com o outro, e este se vê impedido de colocar

sua marca. Da mesma forma, quando o sujeito permite-se receber as marcas do

grande outro, mas permanece na posição de alienação teremos um sujeito psicótico,

que em um surto é capaz de se ver sem uma parte do corpo, mesmo que esta esteja

no mesmo lugar. Demonstrando não bastar ter um conjunto de carne e ossos, ou

seja, um organismo biológico adequado, a “coisa” 6 precisa ser imaginada e

atravessada pela linguagem para assim denominá-la: corpo, mediador e instrumento

de adaptação entre o interno e externo.

6

A coisa, termo utilizado por Lacan, refere-se a um real que é inominável.

19

2. UMA REFLEXÃO SOBRE O MEDICAMENTO E SUA UTILIZAÇÃO

2.1. Sobre o uso do medicamento:

Da mesma forma como a concepção acerca do corpo passa por diferentes

formulações de acordo com a evolução do ser humano, o medicamento, como

produto dos conhecimentos adquiridos por este, também apresenta mudanças de

acordo com seu contexto histórico. Assim, o medicamento que disponibilizamos hoje

começa seu percurso através do uso das plantas, que por possuírem substâncias

químicas produziam determinadas sensações, sendo utilizadas para diferentes fins.

Um desses fins era atenuar as dores e obter a cura de determinadas moléstias

sendo usado como remédio.

Juntamente a evolução humana, a utilização das substâncias químicas

também foram aperfeiçoadas, contribuindo para a gama de conhecimentos que

possuímos sobre o tipo de substância que pode ser encontrada em determinada

planta, como age no organismo, para que serve e como esta pode ser retirada e

isolada para ser transformada de maneira a tornar possível o controle sobre a ação

desta no organismo. Assim as substâncias químicas são transformadas em

medicamentos, ou seja, produtos farmacológicos que passam por um processo de

manipulação a fim de possibilitar seu uso para profilaxia, cura ou diagnostico.

A ideia de remédio esta associada a toda e qualquer tipo de cuidado

utilizado para a cura ou alivio da doença, sintoma, desconforto e mal-estar.

Já os medicamentos são substancias ou preparações elaboradas em

farmácias (medicamentos manipulados) ou indústrias (medicamentos

industrializados), que devem seguir determinações legais de segurança,

eficácia e qualidade (ANVISA, 2010, p.14).

Medicamentos industrializados são todos aqueles que têm sua produção em

larga escala, com dosagem e embalagens padronizadas e podem ser receitados e

utilizados por diferentes indivíduos. Os medicamentos industrializados possuem uma

abrangência maior do que os medicamentos manipulados, pois tem em sua fórmula

entre outras substâncias, estabilizantes e conservantes que conferem a este um

maior tempo de validade. Enquanto que os medicamentos manipulados se referem

20

aqueles remédios que possuam uma dosagem específica, para atenderem a

prescrição médica feita a um paciente, tendo sua validade associada à duração do

tratamento especifico de determinado paciente.

Atualmente o medicamento é um dos recursos mais utilizados no combate

as enfermidades, segundo a Organização Mundial de Saúde cerca de 50 a 70% das

consultas médicas geram prescrição de medicamento, evidenciando que os

profissionais da área da saúde vêm utilizando-se em larga escala deste recurso para

o combate à doença. Um dos motivos para a expansão do uso das drogas

farmacêuticas é a sua eficácia em minimizar ou eliminar a doença ou seus sintomas.

E somada a estas porcentagens encontra-se o fato de as drogas estarem presentes

tanto na modalidade clínica e psiquiátrica, quanto na intervenção cirúrgica,

corroborando ao que Schellack (2006, p. 15) afirma sobre o tratamento fármaco: “a

espinha dorsal de toda a modalidade de tratamento, independente de sua natureza

médica, cirúrgica ou psiquiátrica”.

Devido a sua grande importância no contexto da saúde, o medicamento

possui uma variação significativa na forma de administração para dar conta das

possíveis limitações do paciente e da necessidade encontrada em cada situação,

além de levar em conta a forma mais fácil para manutenção do tratamento em casa

pelo próprio paciente. E embora estejamos mais habituados à administração de

medicamentos via oral, existem outras formas de administra-los como é o caso da

via sublingual, nasal, oftálmica, dermatológica, parenteral, retal.

Temos ainda uma divisão em relação à aquisição dos medicamentos que

consistem em isenção de prescrição. Como o próprio nome já define, determinados

tipos de medicamento não precisam de uma prescrição embora espera-se que

nestes casos, o consumidor conte pelo menos com uma orientação farmacêutica, e

os sob prescrição que se dividem em tarja vermelha, quando não há retenção da

receita e tarja preta.

21

2.2 O que é e para que serve

Os medicamentos nada mais são do que drogas ou substâncias químicas. E

para que esta possa ser consumida sem ou com o menor dano possível, se faz

necessário um estudo prévio acerca de sua natureza e de suas composições

químicas e do efeito que estas produzem sobre o organismo humano. Este estudo é

feito pela farmacologia que também produz o medicamento e alerta sobre seus

efeitos, tanto desejados como indesejados, assim como a sua dosagem.

As drogas normalmente requerem uma preparação especifica para torna-las

próprias para administração aos pacientes. Isso pode incluir a combinação

entre elas, a adição de corante, aromatizante e conservante, a preparação

de formas de apresentação adequadas (por exemplo, comprimidos,

cápsulas, soluções, elixires, supositório, etc.) e a decisão quanto à

frequência de administração apropriada. A arte e a ciência da preparação

de drogas e da decisão sobre as formas de apresentação é conhecida como

farmácia. Drogas que farmaceuticamente preparadas são chamadas de

medicamentos. Um medicamento pode, portanto, conter uma, duas ou

muitas drogas diferentes (como substancias ativas) em uma base adequada

(de substancias farmacologicamente inativas conhecidas como excipientes).

(SCHELLACK, 2006, p.16-17)

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) os

medicamentos são produtos específicos, sendo produzidos com rigoroso controle

técnico, e seus efeitos se devem a uma ou mais substancia ativa contida no produto,

que possuem propriedade terapêutica reconhecida cientificamente.

Os medicamentos têm seus efeitos claramente demonstráveis no combate

às enfermidades, o que não significa que possa ter seu uso de forma indiscriminada.

Muito pelo contrário, seu uso implicaria em diversos cuidados e devem ser

ministrados de acordo com inúmeros fatores (idade, sexo, características físicas,

etc.) a fim de que os efeitos colaterais não sejam mais danosas do que os benefícios

obtidos.

Embora uma das primeiras funções lembradas, quando se refere ao

medicamento, seja o combate à dor e a doença, esta não é a sua única finalidade.

Além disso, pode ser usado como prevenção; é o caso das vacinas que tem por

objetivo prevenir a doença fazendo com que o organismo produza anticorpos para o

combate de determinada infecções, deixando imune a esta doença; também como

22

diagnostico, auxiliando a detectar a doença ou o mau-funcionamento de

determinado órgão; além da cura que tem por objetivo eliminar a causa ou corrigir

alguma deficiência orgânica e o combate ao sintoma, eliminando-o ou mascarando

este desconforto produzindo o alivio se agir sobre a causa.

Porem tem algo da ordem do imaginário, do simbólico que recai sobre o

medicamento. É neste além do que o medicamento pode atingir no real, que

podemos encontrar nossas respostas: o que o sujeito foi procurar ao usá-lo e se o

medicamento tem a possibilidade de suprir a expectativa da busca.

2.3. Medicamento e cultura

Ao mesmo tempo em que o remédio funciona como uma ferramenta para

lidar com a doença, encontra-se situado dentro de uma cultura capitalista, portanto,

faz parte de um mercado que visa o lucro. Desta maneira evidencia-se o papel da

mídia, e o maior espaço que as propagandas sobre remédios ganharam, utilizandose do marketing para venda em larga escala deste produto. Esta mistura entre o que

o remédio é, para que serve e o que ele representa subjetivamente, constrói um

fenômeno interessante a ser pensado. Ou seja: ao mesmo tempo em que a

população reivindica que o governo forneça medicamentos de forma gratuita, e em

dosagens compatíveis com a prescrição médica, aponta-se uma baixa adesão aos

tratamentos, onde a população abandona o tratamento ou deixa de segui-lo

corretamente.

Segundo a ANVISA (2010, p. 50) “os medicamentos são a principal causa de

intoxicação no Brasil. Só em 2008 foram registrados 26.384 casos, sendo que as

crianças de 1 a 4 anos foram as mais afetadas, respondendo por 23,69%”..

Isso nos leva a pensar em um uso racional do medicamento que implica em

um diagnóstico correto, para que possa ser receitado em dosagem certa, cabendo

ao paciente a adesão ao tratamento, seguindo-o conforme prescrição, obedecendo

tanto a dosagem como o horário e a duração do tratamento. Quando pensamos

através desta perspectiva, de um uso racional dos medicamentos, vemos inúmeros

23

relatos do uso irracional do mesmo, presentes nas pesquisas que apontam para a

estatística alarmante de que 50% das prescrições são dispensadas ou usadas

inadequadamente. Isto sem contar a porcentagem de automedicalização.

Este conflito entre o buscar pelo medicamento e não seguir o tratamento,

que se evidencia em nossa sociedade, está intrinsecamente ligado às exigências

culturais feitas ao sujeito, frente às quais este não tem como dar conta. Construiu-se

um ideal de corpo e um ideal de felicidade cuja condição humana não lhe permite

atingir, o sujeito encontra-se então submerso por produtos que se apresentam como

um meio para atingir o ideal da cultura ou uma válvula de escape a esta demanda

contínua que o leva a exaustão.

Impera, hoje, o apelo emblemático ao prazer. Um prazer que não se resume

apenas à ausência de sofrimento, mas que há de ser intenso, imediato, nãonegociável. O imperativo é: “quero agora, quero muito, quero tudo, e

sempre”. O discurso social idolatra a posição de plenitude alcançada sem

muito esforço. É a tentativa de abolição da falta, do vazio e de qualquer

insatisfação. Já não se valoriza a satisfação “pequena”, “ordinária”,

“comum”; o máximo de prazer - e que seja imediato - é o que se quer.

(PELEGRINI, 2003, p. 39)

É neste contexto que os medicamentos estão inseridos, muito mais do que

uma possibilidade de combater a doença eles se apresentam como uma promessa

para resolver os conflitos entre as exigências do mundo externo e a capacidade do

mundo interno. A exigência que é feita ao sujeito é incompatível com as exigências

de seu mundo interno. Se retornarmos ao primeiro capitulo, onde abordamos a

constituição do corpo que comporta o aparato biológico e o psíquico, veremos que

ambos sucumbiriam caso esse ideal social de obtenção direta de prazer de fato

fosse experimentada de forma continua pelo sujeito.

De acordo com Birman (2000), nos cabe pensar o destino do desejo na

atualidade, pois é este que nos permite captar o que se passa na subjetividade. Isso

significa encontrarmos ai um meio ou um caminho para visualizar qual a causa do

sofrimento do sujeito.

Encontramos atualmente um mecanismo social no qual o individualismo, a

autonomia, e o egocentrismo são enaltecidos pela cultura. Delega-se à mídia um

24

poder massificante que procura através de seus signos implantar seus ideais,

tornando o limite entre o público e privado cada vez mais difuso. Desta forma, em

determinados momento é o público que intervém invadindo o campo privado do

sujeito, em outros é o sujeito que se lança partilhando seus momentos que poderiam

ser considerados como íntimos ou privados para um campo público, como se este

tivesse o poder de validar as experiências subjetivas.

Como efeito, a subjetividade construída nos primórdios da modernidade

tinha seu eixo constitutivos nas noções de interioridade e reflexão sobre si

mesma. Em contrapartida, o que agora esta em pauta é uma leitura da

subjetividade em que o autocentrismo se conjuga de maneira paradoxal co

o valor da exterioridade. Com isso, a subjetividade assume uma

configuração decididamente estetizante em que o olhar do outro no campo

social e mediático passa a ocupar uma posição estratégica em sua

economia psíquica (BIRMAN, 2000, p.23).

Hoje em dia não é permitido ao sujeito o adiamento na obtenção do prazer,

uma vez que o que impera na atualidade está ancorado no ter e o que se prega pela

mídia refere-se a obtenção de prazer de forma direta e com menor esforço possível.

Assim o discurso, vai alterar o valor de ser para o de ter.

Segundo Birman (2000), o destino do desejo está no exibicionismo e no

autocentrismo. Podemos, através deste fragmento da reflexão do autor, relacionar

com o tipo de troca com o outro que o sujeito vem produzindo. E porque a falta é tão

combatida

na

atualidade,

tentando

ser

tamponada

com

o

consumo

de

medicamentos que vão eliminar ou amortecer o mal estar que a cultura imprime na

subjetividade.

Se formos capazes de perceber que a cultura intervém sobre a subjetividade

e consequentemente na relação com o que está ao seu redor, podemos verificar o

aspecto simbólico que a sociedade atual sobrepõe ao medicamento. E aqui não

estamos nos referindo apenas aos placebos, mas a qualquer medicação.

Em

primeiro lugar, por esta encontrar-se associada à cura e a manutenção da saúde e

isto implica em uma reação por parte do sujeito, que dependerá do que este

imaginou, e das expectativas que colocou em torno do uso de determinado

medicamento.

25

2.4. O aspecto simbólico do medicamento

Quando aborda-se o valor simbólico do medicamento, é comum encontrar

referência às doenças que não tenham causas orgânicas, ou ainda relacionadas a

testes de novos medicamentos, para os quais são utilizados os medicamentos que

pretende se testar e os chamados placebo.

Ao contrário dos medicamentos que explicamos anteriormente, o placebo

não possui substâncias ativas, sendo composto apenas por amido e açúcar. Desta

forma, quando uma melhora é sentida, a mesma não pode ser explicada pelas

substâncias contidas no medicamento. Seria então o valor simbólico do

medicamento que proporcionaria a melhora.

Porem, não é apenas o placebo que apresenta um aspecto simbólico, de um

modo geral todo o medicamento está ligado ao discurso cultural construído para este

adquirir uma representação. Desta forma, o medicamento aparece sempre vinculado

à saúde, seja como forma de prevenir o adoecimento, ou ainda como um símbolo da

evolução da medicina que reforça o medicamento como signo da cura.

É este discurso que circula na sociedade atual, sendo absorvido e

disseminado pelos sujeitos que a compõe, ganhando por vezes um contorno que o

carrega de um poder ainda maior. Assim pode ser visto como sendo uma substância

mágica, que o simples uso do medicamento se faz capaz de aliviar qualquer tipo de

dor, além de solucionar as problemáticas enfrentadas pelo sujeito independente do

campo no qual a causa do mal-estar esteja.

O signo lingüístico, portanto, une um conceito a uma imagem acústica, e

não uma coisa a um nome. Por outro lado, o signo faz parte de um sistema

de valores. O valor de um signo se mede por sua relação com todos os

outros signos e resulta, negativamente, simultaneamente deles na

linguagem (...) (RUDINESCO, 1944, p. 709).

Seguindo o raciocínio proposto pela linha psicanalítica encontraríamos o

significante naquilo que se repete. Ou seja, se repete em um discurso

compartilhado, onde não existe a concepção de privado uma vez que o significante

não pertence a um indivíduo, uma geração ou um grupo social. Sendo assim,

26

quando alguma coisa atinge a configuração de um signo está representando algo

para além de seu sentido literário, algo que transcende o objeto, sendo carregado de

significações a ponto de que essas se tornem maior que o significado.

Como signo de saúde, o medicamento está atrelado ao que a linguagem

apresenta e reconhece como saúde, que ainda vai ligar-se a concepção de uma

imagem. Assim o remédio, uma cápsula, pode representar o corpo perfeito, o

autocontrole esperado pelo outro, a personalidade desejada, a cura da enfermidade.

Encontra-se revestindo o real do medicamento, toda uma associação imaginária e

simbólica construída no discurso.

Resumidamente, poderíamos dizer que, no que tange ao medicamento, que

o processo de abstração a que ser se refere o Eco é um processo não

apenas semiótico mas também ideológico, no sentido clássico de falsa

consciência, na medida em que este conceito implica em escamotear, velar,

impedir que se veja a realidade na sua dinâmica contraditória e conflitava

(LEFEVRE, 1987).

A partir de determinados aspectos poderíamos imaginar que o sujeito

investe no medicamento de tal forma que delega a este uma projeção característica

do pensamento humano. Desta forma, o objeto inanimado, ganha um caráter

onipotente, sendo capaz de dar conta de todo o sofrimento humano.

Porem, enquanto falamos nos aspectos simbólicos do medicamento, não

podemos deixar de observar que nem tudo o que circula no discurso sobre este é

carregado de significações de saúde e de cura. Também é a ele associado um

caráter enquanto droga, o que vai abrir outros campos de associação deixando mais

próximo de aspectos negativos, podendo provocar uma recusa por parte do sujeito.

Não ficando distante o medo de ficar preso ao medicamento, imaginando que este

enquanto droga cause dependência. Assim, entra em jogo para o paciente todas as

significações que este já possuía, mesmo antes de se ver forçado a utilizar o

medicamento enquanto recurso de tratamento.

27

3. DOENÇA E ADOECIMENTO E AS QUESTOES PSIQUICAS QUE

INTERFEREM NA ADESAO AO TRATAMENTO

3.1. Doença e adoecimento

No primeiro capítulo nos ocupamos com os esclarecimentos acerca do

corpo, para isso recapitulamos todo o processo de constituição deste, julgando que

tal compreensão é essencial ao entendimento do que abordaremos daqui em diante.

Referência esta que se justifica, uma vez que é no corpo que a doença se instala,

sendo ele que nos fala tanto sobre a doença quanto em relação ao adoecimento,

através de seu conjunto de sintomas.

Em relação à doença é possível encontrar diferentes conceitos, isto se deve

claramente a época e a cultura na qual foi concebida. Por este motivo é possível

encontrar desde pensamentos místicos que a definem como castigo, conceito ainda

atrelado às explicações religiosas, até a concepção ancorada nas ciências,

principalmente a medicina, que a encara como um inimigo a ser vencido e toma para

si o enfrentamento deste através de intervenções e manipulações sobre o corpo.

Talvez o único aspecto que permeia todas as tentativas humanas de significar a

doença seja o simples fato de que a doença signifique a ausência de saúde, mesmo

a doença sendo só um aspecto do que significa saúde, segundo a Organização

Mundial de Saúde (OMS)

A doença é portadora de portadora de muitos significados. Para a medicina

cientifica, o sintoma significa alterações fisiológicas, anatômicas,

bioquímicas e moleculares, enquanto para a medicina oriental significa

alterações sutis na dimensão energética do paciente que se relaciona com a

vida afetiva e espiritual. Já na psicossomática o sintoma seria a maneira

que o sujeito encontrou para expressar conteúdos que não puderam ser

simbolizados em palavras (SIMONETTI, 2011 p.102-103).

A doença, em termos gerais, é designada pelo seu conjunto de sintomas que

indicam um distúrbio no organismo do indivíduo, o qual ocasiona alterações em seu

funcionamento tido como normal. Podendo ter como origem causas internas ou

externas, fatores biológicos, psicológicos ou culturais. O adoecimento refere-se aos

28

aspectos psicológicos ligados à doença, é a manifestação da subjetividade em

relação ao que a doença representa com suas perdas e ganhos, estando ligado ao

reposicionamento deste sujeito frente ao tropeço no real do corpo.

Não nos parece necessário, para o momento, um esforço em conceituar a

doença em relação aos fatores elencados acima, dividindo-a em psicossomática ou

biológica. Nosso entendimento é que tal discussão poderia provocar uma cisão que

nada nos auxilia, uma vez que a abordagem proposta vai ao encontro das

manifestações subjetivas que se encontram presentes em todas as doenças

independente dos fatores que a produziram.

Desta maneira nos interessamos de forma especial pelo processo de

adoecimento, onde o que se pretende evidenciar não são os sintomas ou os órgãos

físicos que encontram-se debilitados, mas sim, as defesas que se erguem como

forma de reposicionar o sujeito frente o real da doença. Desta forma, no

adoecimento, o que se coloca são as consequências para o sujeito de “tropeçar

neste real que é a doença”. Ou seja, como ocorrerá a organização psíquica no

sujeito para lidar com tal situação, já que esta barra o sujeito na ordem do real.

Da mesma maneira que em nosso primeiro capítulo organizamos a

constituição do corpo dentro do conceito construído por Lacan do R S I. A doença

tem a si agregada algo para além de seus aspectos reais, que agrega à doença,

também aspectos simbólicos e imaginários, que exercerão um papel junto ao

manejo da doença no organismo e concomitante da adesão ao tratamento.

Para Simonetti (2011, p.15) “o adoecimento se dá quando o sujeito humano,

carregado de subjetividade, esbarra em um real, de natureza patológica,

denominada doença, presente em seu corpo, produzindo uma enfermidade (...)”.

O adoecimento implica em um reposicionamento social, tendo em vista

todas as limitações que a doença traz consigo, atingindo em cheio alguns dos ideais

de nossa cultura como a liberdade, a independência e a própria relação com o

trabalho que é a base da sociedade capitalista servindo ao sujeito como ganho. Mas,

principalmente, como identificação, reconhecimento e válvulas de escape dos

problemas pessoais. Segundo Simonetti (2011), o adoecer é como entrar em órbita,

uma vez que a doença se transforma em um polo central e todo o resto passa a girar

29

em torno dela, indicando quatro posições principais: a negação, a revolta, a

depressão e o enfrentamento.

Embora a ordem na órbita não se apresenta de forma fixa, a entrada nela se

dá pela negação, que evidencia-se logo que o sujeito tem seu diagnóstico

confirmado, manifestado pelo choque e pela descrença em relação ao que acabara

de ouvir. Tal efeito demonstra a impossibilidade para encontrar uma representação

psíquica. A constatação de uma doença sempre nos coloca frente à morte para a

qual não disponibilizamos de uma representação. Desta maneira, a negação é a

saída possível no momento, ou seja, é a primeira defesa que este encontra frente ao

real, que Lacan denomina como a “coisa”, como aquilo que é inominável.

A negação é uma defesa psicológica, e defesas psicológicas têm sempre

uma razão de ser validada do ponto de vista do psiquismo do paciente.

Quem se defende o faz porque se supõe atacado, e se lança mão

exatamente da negação é porque não encontrou defesa melhor

(SIMONETTI, 2011, p.119).

Na sequência encontra-se a posição de revolta, que significa uma

movimentação na órbita e neste ponto o sujeito é capaz de ver a doença, porem não

à aceita. E por isso reage como que procurando justiça, como se a doença

carregasse consigo alguma justificativa. Neste sentido é possível perceber

semelhança como a primeira concepção de doença, que é concebida como castigo.

Mas o que de fato essa fase representa é a frustração e irritação, que se caracteriza

por um processo de agitação onde a pessoa reage aos seus medos, à sua angústia,

que neste momento pode se direcionar a qualquer pessoa. Esta pode ser tanto da

equipe médica, da família ou qualquer outra que lhe faça lembrar o que está

tentando evitar, a doença e o que esta lhe impõe.

Toda esta agitação, segundo Simonetti (2011), não passa de atividade fora

de foco, que dificilmente obtém resultados produtivos por não estar direcionada ao

problema e pode apenas servir como uma descarga da tensão acumulada. A raiva

também experimentada na posição de revolta deve ser observada como tentativa de

afirmação subjetiva, porém sua manutenção por período de estresse prolongado

pode culminar em exaustão:

30

Essa ideia foi sistematizada pela psicóloga norte-americana Jacquie Schiff

(Crema, 1984), para quem existem quatro formas pelas quais uma pessoa

pode ser passiva. A primeira é a “sobreadaptação”, que ocorre quando a

pessoa age para agradar o outro, e não para resolver o problema; a

segunda é o “nada fazer”, em que não existe atividade; a terceira é a

“agitação”, que se define como ação não focalizada no problema, e a quarta

forma é a “violência”, que se caracteriza por autoagressividade e

heteroagressividade, que não resolvem o problema (SIMONETTI, 2011

p.46).

Após a revolta, que por toda a sua agitação produz um grande gasto de

energia, o paciente entra na depressão. Enquanto posição da órbita, não se refere

diretamente a uma condição patológica, mas sim a um deprimir, reavaliar, ou se

entregar passivamente à doença. Na posição adotada na depressão, o não

patológico seria o luto, onde há um recolhimento da libido por parte do sujeito que o

retira do objeto perdido para que posteriormente possa voltar a investi-lo em outro

objeto. Se o objeto perdido para a doença é a saúde, uma das possibilidades de

investimento da libido pode ser o tratamento. Porem encontramos como segunda

possibilidade a melancolia, onde adentramos no campo psicopatológico

É só a partir da travessia da posição depressiva que será possível o

enfrentamento da posição na qual o sujeito se reposicionar deixando de lado as

ilusões construídas e passa a buscar soluções do tipo realista. Embora este termo

expresse uma complexidade, empregá-lo em relação ao processo de adoecimento

refere-se à capacidade que o sujeito encontra quando chega ao enfrentamento de

identificar o que pode ser modificado e o que não pode. Neste ponto não se trata de

negar ou reagir, mas sim de se permitir sentir e trabalhar com o medo, com a

angústia, com as perdas e ganhos reais e imaginarias.

Poderíamos imaginar que é a partir do processo de enfrentamento que a

pessoa seria capaz de aderir ao tratamento, ou seja, administrar seu tratamento

seguindo as prescrições médicas e cumprindo diariamente a dosagem e horário

correto da medicação. Então, em contrapartida, implica pensar as questões

psíquicas que impedem o sujeito de alcançar o estágio final da órbita da doença e

que vai impedir a adesão ao tratamento.

31

3.2. As questões psíquicas da adesão ao medicamento

Com o intuito de discutir apenas as questões psíquicas que envolvem a

adesão ao tratamento medicamentoso, partiremos da concepção de que há acesso

aos locais que oferecem atendimento à saúde. Assim como, o diagnóstico correto e

o medicamento certo tenham sido alcançados por este sujeito.

Para abordar esta temática utilizaremos como ponto de partida a negação,

um dos pontos mais evidentes, inclusive por sua fácil percepção através da

observação direta. Não por acaso a negação apresenta-se como a porta de entrada

na órbita da doença. Descobrir uma doença, como já abordamos anteriormente,

implica em um encontro com o real, o real da morte, para a qual não possuímos uma

representação psíquica.

Desta forma, a primeira atitude que se apresenta como possibilidade para

intervir sobre a negação refere-se ao exercício de acolhimento deste que se

descobriu com determinada enfermidade. Para que estes pacientes possam se

sentir confiantes a ponto de conseguir externalizar as sensações mediante o impacto

da doença, o indicado é uma intervenção que não exclua o paciente e o saber que

só este possui, o saber sobre ele próprio.

É no acolhimento que começa a

construção da relação que posteriormente nos permitirá chegar às possíveis

dificuldades de adesão que este paciente poderia apresentar.

Desta forma, é importante manter a atenção na forma como a doença é

comunicada ao paciente. Corroborando a afirmação anterior, quando a doença é

apresentada de forma a excluir o sujeito do setting de tratamento, seja pelo não

esclarecimento ou pela forma utilizada, onde o saber está depositado inteiramente

no outro, neste caso provavelmente na figura do médico, o sujeito pode carregar a

sensação de estar amarrado em uma posição de nada saber. É isso que pode

provocar o levantamento de uma defesa subjetiva ou manter alguma que já se

encontre em ação, como a própria posição de negação, por um período prolongado.

32

Neste terreno da subjetividade, a relação entre a psicologia e a medicina é

uma autoria radical de (Moreto 2011), (Clavreul 1983). Enquanto a primeira

faz da subjetividade o seu foco, a segunda, a medicina cientifica, exclui a

subjetividade de seu campo epidemiológico de uma forma sistemática,

tendo mesmo como ideal uma suposta abordagem objetiva do adoecimento

não enviesada por sentimentos e desejos. ... o problema desta abordagem

objetiva da medicina é que o excluído na teoria retorna, com toda a força

(MORETO apud SIMONETTI, 2011, p.21).

Caso o médico se posicione de tal maneira corre o risco de produzir no

sujeito um movimento indesejado como a recusa ao tratamento ou um não

comprometimento com este, em uma tentativa de se posicionar de forma a fazer

valer sua autonomia, afirmando de certa forma que quem sabe daquela carne é

quem a habita. Poderíamos dizer então que entre médico e paciente se faz

necessário a existência de uma transferência que venha a proporcionar o

tratamento, onde o medico serviria como suporte, criando a possibilidade do

paciente falar sobre as angustias e medos em relação à doença e ao tratamento.

(...) Lacan inscreveu a transferência numa relação entre o eu do paciente e

a posição do grande Outro. Sua problemática ainda não estava em ruptura

total com as leituras psicologizantes do texto freudiano: o Outro continuava

a ser concebido como sujeito e, seu analista podia criar obstáculos ao

estabelecimento ou à consumação da transferência, era em virtude da

ostentação laudatória de seu eu (RUDINESCO, 1944, p.769.)

Não se trata aqui do médico desempenhar o papel de um analista, mas sim,

proporcionar uma relação onde ele e o paciente possam trocar informações em

relação ao tratamento daquele sujeito em questão, que mesmo possuindo uma

doença com sintomas comuns em relação à patologia sempre apresentará aspectos

singulares por ser carregado de subjetividade que podem interferir no curso do

tratamento. É permitindo esta relação interativa que o médico obterá a condição de

identificar alguns aspectos de seu paciente como: seu estilo de vida, seus

comportamentos peculiares e suas dificuldades em relação ao tratamento.

Para Simonetti (2011), o paciente estabelece cinco relações fundamentais

(família, medico, enfermagem, instituição e o psicólogo) sendo estas chamadas de

transferências porque o adoecimento, como fenômeno regressivo, leva a pessoa a

33

estabelecer vínculos segundo modelos já experimentados anteriormente em sua

vida pessoal.

Outro fator que pode colocar- se como empecilho à adesão é a existência

de uma identificação do paciente com a doença, isto porque em determinadas

construções psíquicas a doença pode dar ao indivíduo uma sensação de

pertencimento. A partir da doença o sujeito ganha um lugar marcado, como parte de

um grupo específico. Um exemplo para este movimento subjetivo é o que ocorre

com o diagnóstico de diabetes evidenciado na própria linguagem utilizada pelo

paciente, onde encontram- se no discurso frases como: “eu tenho diabete”,

referindo-se a doença como algo com o que ele tem que conviver. Ou a frase: “eu

sou diabético” onde se apresenta uma inversão de valores, pois o diabetes ganha

caráter constitutivo, como algo que faz parte dele, uma espécie de identidade.

Embora tal posicionamento (identificação) seja mais frequente diante de

doenças crônicas, nada impede que venha a se manifestar em outras enfermidades

dependendo da amarração fantasmática que o sujeito vai produzir.

Segundo esta mesma linha de raciocínio poderíamos, então, supor que

estaria no fantasma à construção subjetiva que prende o sujeito a qualquer uma das

posições na órbita da doença impedindo ou dificultando a adesão ao tratamento? E

se criaria, de acordo com o exposto anteriormente, a partir da chegada a posição de

enfrentamento? É no fantasma que se encontram os “mitos” tanto em relação ao uso

do medicamento como quanto à concepção de determinada doença?

Terminologia utilizada por Lacan, refere-se à realidade psíquica, sendo

assim designa a maneira como o sujeito representa as impressões que recebe tanto

do meio externo como do meio interno. Desta forma é possível entender o fantasma

como aquilo que organiza a vida psíquica e que aparece como um mediador entre o

desejo inconsciente e a realidade (entendendo a realidade como o encaixe entre o

imaginário e o simbólico).

Para que se adquira um corpo na dimensão do real, simbólico e imaginário,

um corpo atravessado pela linguagem, ou seja, para nascer enquanto sujeito se faz

necessário um perda, que Lacan chama de objeto a. Este termo “objeto a” é forjado

por Lacan como forma encontrada para referir-se não a um objeto físico, mas um

34

objeto na ordem da realidade psíquica. O que se perde é um gozo e é este gozo

perdido que lança o sujeito a uma busca, a uma investigação que cria o fantasma.

O fantasma na obra freudiana cumpre a função de cena cujo motor-eixo é o

desejo reprimido. Na ideia de Lacan, o fantasma é sempre procura e

impossibilidade do objeto a, sendo esta colocação formulada na sua álgebra

$ ◊ a. Dentro dessa proposição, o fantasma será então uma palavra através

da qual é possível retomar o sentido da historia individual (VOLNOVICH,

1947, p.40).

O fantasma acompanha todo o processo de estruturação do sujeito, teremos

assim o fantasma da incorporação ligado à fase oral, fantasia de sedução: ligado à

zona anal, a fantasia da cena primária ligada ao visual, da castração que envolve ser

ou não ser castrado onde o objeto é o falo, e a novela familiar que estará ligado a

invocação. Desta forma, o fantasma coloca-se para as histéricas de Freud como um

ponto importante em sua teoria onde por trás do sintoma encontrava-se o fantasma

que lançava-se de alguma forma na tentativa de se cumprir um gozo.

Fazendo uma analogia entre o que nos interessa expor sobre o fantasma

enquanto estruturante, podemos pegar a fantasia da incorporação que se apresenta

entre sujeito (bebê) e o objeto (seio materno) como mediador composto pelo desejo

imaginário, carregada de expectativa pelo encontro com o gozo. Desta forma, a

fantasia fala sobre a forma com que o sujeito se apresenta em relação ao objeto e

aquilo que lhe falta, e em que lugar encontra-se o objeto dentro do contexto

imaginário.

Segundo Nasio (2007), a fantasia é um pequeno romance de bolso que

carregamos sempre conosco e que podemos abrir em qualquer lugar sem que

ninguém veja nada dele. Acontece às vezes de essa fábula interior tornar-se

onipresente e interferir em nosso modo de nos relacionar.

O fantasma enquanto um conceito desenvolvido pela psicanálise indica a

forma como cada sujeito lida com a sua falta e como este se organiza singularmente

em direção ao “objeto a”, ou seja, o objeto perdido. Isto nos possibilita linkar o

fantasma à adesão ao tratamento medicamentoso. Se na doença, o objeto que

ocupa, mesmo que temporariamente e imaginariamente, o lugar do “objeto a” é a

35

saúde perdida, encontraremos no fantasma a forma peculiar de se relacionar, de ir à

busca do objeto.

Dizer que o fantasma encontra-se como base para as demais formas de

resistência permite que venhamos a nos deter em um eixo principal de investigação.

Não se trata de ignorar os estágios pelo qual o sujeito irá passar, mas sim de ter

como possibilidade uma compreensão mais ampla em relação ao sujeito. É o que

proporcionará uma intervenção que consiga dialogar com a realidade psíquica de

cada sujeito a ponto de proporcionar condições para que se alcance um

reposicionamento frente à adesão ao tratamento medicamentoso.

Quando se fala em observar algo que serve ao sujeito como uma base

estruturante como é o caso do fantasma, estamos logicamente afirmando um campo

de intervenção a ser ocupado pela psicologia. Cabe a este, a sensibilidade de

observar o lugar que o sujeito se coloca em relação ao objeto, e caso necessário

auxiliar dando lugar a subjetividade e a erupção da demanda para que este encontre

uma forma de abordagem, no qual consiga trabalhar as questões pertinentes ao

momento no qual se encontra, proporcionando que o fantasma se movimente.

É importante ressaltar que é no fantasma que está alicerçada a concepção

construída pelo sujeito sobre o que é saúde e o que significa adoecer, sobre o

medicamento, sobre a doença específica que carrega, além da forma como busca o

objeto perdido. Daí a necessidade de movimentar a construção fantasmática,

desacomodando as cenas do “pequeno romance de bolso” para que os novos

elementos experenciados pelo autor (informações sobre os medicamentos e seu

uso, a doença e seus prognósticos, podendo incluir novas concepções ao termo

saúde) possam somar-se ao roteiro, possibilitando um desfecho diferente ao

romance.

36

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho de conclusão de curso, cuja busca norteadora foi analisar as

questões psíquicas que interferem na adesão ao tratamento medicamentoso, se

iniciou com o objetivo de encontrar um subsídio teórico para lidar com a questão

proposta. A interrogação principal cercou a situação na qual alguns sujeitos, quando

se vêem frente uma doença e cujo tratamento requer a exigência do uso do

medicamento como frente principal na luta contra a doença, não conseguem seguir

as prescrições médicas.

Como ponto de partida a esta investigação utilizamos a teoria psicanalítica

que nos traz uma concepção sobre o corpo que envolve um aparato biológico e a

construção subjetiva que permite ao sujeito apropriar-se da carne pura e transformála dentro do discurso em seu corpo. Ou seja, um corpo subjetivado que, ao

encontrar com as condições do meio externo precisa metaforizar-se através da

função materna e da função paterna para estruturar-se. Assim, construindo na

relação com o outro, um organização corpórea que culminará em um registro real,

simbólico e imagem que lhe garante o status de corpo enquanto corpo de alguém.

Do mesmo modo como o corpo se constitui dentro de uma rede discursiva, o

medicamento também encontra-se atrelado aos discursos que a ele foram

conferidos. Desta forma, o segundo momento do trabalho prestou-se a organização

de algumas informações que julgamos essencial sobre o medicamento, sobre seu

uso, como este aparece na sociedade atual e a concepção do medicamento

enquanto um signo. Analisou-se que tendo a ele atrelado algo que ultrapassa seu

significado, enquanto o que ele é e para que serve, alcançando múltiplas

significações que podem tanto auxiliar como dificultar a adesão.

Desta forma, tanto o primeiro capítulo com sua compreensão acerca do

corpo, como o segundo e as reflexões obtidas em relação ao medicamento e seu

uso, serviram de base à construção do terceiro capítulo, no qual se abordou a

doença e o adoecimento; enquanto um evento que faz com que o sujeito se depare

com algo para o qual não encontra uma representação psíquica pré-estabelecida.

Sendo esta falta de representação a responsável por lançar o sujeito em direção a

37

uma elaboração. Porém, para chegar a alguma construção acerca deste evento no

qual a doença se transforma, será necessário passar por algumas posições, situado

por Simonetti dentro de uma órbita na qual a doença se localiza de modo central e

ao seu redor encontram-se quatro posições possíveis: negação, revolta, depressão

e enfrentamento.

É a partir do momento no qual alcança a posição de enfrentamento que o

sujeito encontra-se em condições de aderir ao tratamento, sendo capaz de seguir a

prescrição médica e o uso correto do medicamento. Porém, para que tenha

alcançado o enfrentamento o sujeito precisou lidar com as questões psíquicas que

interferiam na adesão, situação que pode ser alcançada a partir de uma

movimentação na construção fantasmática do sujeito.

Esta afirmação torna-se possível uma vez que, a pesquisa efetuada nos

deixa em condições de situar o fantasma como estruturante da realidade psíquica,

ou seja, encontra-se no fantasma a forma singular como cada sujeito move-se em

direção ao seu objeto de desejo. Permitindo a construção da hipótese anteriormente

apresentada, de que a mudança nas posições da órbita da doença, assim a adesão

ao tratamento medicamentoso torna-se alcançável através da movimentação na

construção fantasmática.

Assim, o psicólogo ao permitir que o sujeito fale sobre seus desejos,

propondo-se a ouvir sua construção discursiva, encontra-se em posição privilegiada

para visualizar a organização fantasmática que o sujeito dispõe para lidar com o

adoecimento, e consequentemente sua condição de aderir ao tratamento, passando

a adquirir condições de intervir auxiliando o paciente no trabalhar com as suas

construções fantasmáticas.

38

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O que devemos saber sobre

medicamentos, 2010.

AULAGNIER, Piera. Nascimento de um corpo, origem de uma historia. Revista

Latino americana de Psicopatologia Fundamental. V. 2, nº 3. 1985, p. 9-45.

BIRMAN, Joel Birmann, Mal estar na atualidade: a psicanálise e as novas formas

de subjetividade. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasil , 2007.

BLEICHMAR, N.; BLEICHMAR, S. A psicanálise depois de Freud. POA: Artes

Médicas, 1992.

DRÜGG, Angela Maria Schneider; FREIRE, Kenia Spolti; CAMPOS, Iris Fátima

Alves. (Org.) Escritos da clinica. Ijuí: Ed. Unijuí, 2010.

FREUD, Sigmund. (1920-1922) Além do principio de prazer, psicologia de grupo

e outros trabalhos. RJ: Imago, 1996.

LACAN, Jacques. (1957-1958). O seminário: As formações do inconsciente. Livro

5. RJ : Jorge Zahar Ed., 1999.

LEFEVRE, Fernando. A oferta e a procura de saúde através de medicamento:

proposta de um campo de pesquisa. Saúde publica, SP: 21, p. 64-7,1987.

LEVIN, Esteban, A clinica psicomotora: O corpo na linguagem. RJ: Ed. Vozes,

1995.

NASIO, Juan- David. A fantasia: o prazer de ler Lacan. RJ: Zahar, 2007.

PELEGRINI, Marta Regueira Fonseca. O abuso de medicamentos psicotrópicos

na

contemporaneidade.

Online.

Disponível

em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932003000100006

Acesso: 01/12/2014.

ROUDINESCO, Elizabeth. (1944) Dicionário de psicanálise RJ: Ed., 1998.

39

SCHELLACK,

Gustav,

Farmacologia:

Uma

abordagem

didática.

SP,Ed.

Fundamentos Educativos,2006.

SILVA, Nascimbeni Karolina; SACCO, Ruth da Conceição Costa. Prescrição

medicamentosa no Sistema Único de Saúde brasileiro: uma revisão sob o

olhar

dos

indicadores

de

prescrição.

Online.

Disponível

em:

http://www.cpgls.ucg.br/7mostra/Artigos/SAUDE%20E%20BIOLOGICAS/Prescri%C3

%A7%C3%A3o%20medicamentosa%20no%20Sistema%20%C3%9Anico%20de%2

0Sa%C3%BAde%20brasileiro.pdf . Acesso: 01/12/2014.

SIMONETTI, Alfredo, Manual de Psicologia Hospitalar: O mapa da Doença/

Alfredo Simonetti,- 6 ed. – casa do psicólogo,2011.