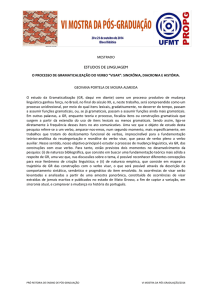

2059

“AÍ ELA FOI NA DELEGACIA” / “AÍ ELE FOI E DISSE”:

INDÍCIOS SINCRÔNICOS DE GRAMATICALIZAÇÃO

Maria Alice Tavares - UFRN/CNPq

Introdução

Tenho por objetivo descrever e analisar propriedades semântico-pragmáticas e

morfossintáticas de algumas construções1 das quais o verbo IR é parte integrante. Pretendo, em

especial, mapear, com base nessas propriedades, evidências sincrônicas das etapas de uma

trajetória de gramaticalização de verbo pleno a verbo auxiliar percorrida por IR, trajetória que,

segundo as evidências por mim obtidas (cf. sessão 3), parte de ocorrências como (1) e chega a

ocorrências como (2):

(1) na hora que ela abriu a porta ... foi na hora que eles deram o tiro e mataram o

cara ... então como o que ele sentia por ela não era de verdade ... né ... era só

mesmo ... brincando ... ele ... ele ... colocou né ... os capangas dele ... ficaram todos

atrás dela né ... e ele era uma pessoa ... assim ... super procurada né ... muito

procurado pela polícia do estado e tal ... muito conhecido ... aí ela foi na delegacia

de polícia e contou ... não é ... o que tinha acontecido ... disse o nome dele ... que

eu não tô me lembrando do nome dele agora ... (Natal)

(2) quando eu cheguei no meu trabalho ... ele já tava na porta do meu trabalho ... aí

... quando eu olhei assim ... fiquei admirada né ... eu disse ... “que foi meu Deus ...

que aconteceu ... esse menino ... acho que ele num dormiu não ...” desse jeito ... e

eu firme e forte dizendo que tinha colocado ... sabe? eu não ia mentir ... né? depois

ele ia saber ... ia ser pior ... num ia tapar o sol com a peneira ... aí eu sei quando eu

cheguei ... aí ele foi e disse ... “Rose ... olha ... eu não dormi ontem à noite” ... eu

fui e disse ... “por quê?” aí ele disse ... “porque eu acho que você não colocou

chifre em mim ... eu acho que é mentira ... diga que é mentira” ... (Natal)

Em (1), temos duas orações coordenadas; cada uma delas predica um evento e possui

por núcleo um verbo pleno (IR e CONTAR, respectivamente). Na primeira oração, IR denota

dirigir-se (a), e requer como complemento um sintagma que indica lugar (o lugar ao qual

alguém vai - no caso de (1), na delegacia). Podemos esquematizar construções desse tipo da

seguinte forma: (SUJ) IR (LOC) (E) (SUJ) V2 (OD/OI). Nessas construções, o conector E pode

não estar presente, caso em que temos duas orações justapostas, como em (3):

(3) aí tinha uma escola ... já um amarelo mais ... mais como chama ... mais forte ...

né o amarelo ... e essa ... essa ... essa escola eu num prestei atenção em termos de

sala não ... porque a gente foi lá ... entrou só para pegar:: engraçado ...eu pelo

menos ... outras pessoas foram para outras salas ... mas ... eu só vi minha sala ...

(Natal)

Em (2), IR não codifica um evento diferente daquele codificado por DIZER (‘exprimir

por palavras’, ‘falar’). Este último é o verbo principal da construção e traz o significado

referencial dos compostos verbais FOI E DISSE e FUI E DISSE; é o verbo responsável pela

1

O termo construção pode ser utilizado em referência a qualquer porção de língua constituída por mais

de uma palavra, incluindo desde sintagmas a orações ou mesmo partes mais extensas. Todavia, é possível

considerar que a própria palavra seja uma construção, resultante da combinação de diferentes morfemas.

2060

seleção argumental: sujeito (quem disse) e objeto (o que foi dito). Podemos esquematizar

construções desse tipo da seguinte forma: (SUJ) IR (E) V2 (OD;OI), ou, mais sinteticamente, IR

(E) V2.2

Em construções como a ilustrada em (2), IR é desprovido de autonomia, pois somente

ocorre junto a um segundo verbo, em uma construção em que a conjunção E é opcional, como

ilustra a ocorrência (4):

(4) entrou um rapaz correndo... atrás dela... sentou do lado dela dentro do ônibus...

ela não sabia se aquele ônibus ainda ia pro Tijuca Off Shopping... ela foi...

perguntou assim “vem cá... colega... esse ônibus passa no Tijuca Off Shopping?”

ele falou assim “passa...”

A função de IR em construções como (2) e (4) é indicar a postura do falante a respeito

do evento codificado pelo verbo imediatamente seguinte, revelando como esse falante percebe e

apresenta ao ouvinte circunstâncias ligadas à realização do evento referido pelo segundo verbo

(V2). Nesse papel, o verbo IR pode ser considerado um verbo auxiliar3 indicador de aspecto

global (cf. BECHARA, 2004; TAVARES, 2008), pois ressalta um leque de nuanças semânticopragmáticas que vão desde o caráter repentino, instantâneo ou até brusco da ação expressa pelo

segundo verbo, à tomada de iniciativa do agente em executar essa ação.4 Além disso, IR pode

fornecer indicações avaliativas de caráter ainda mais subjetivo, dentre as quais se destacam a

surpresa, a frustração ou a irritação frente ao evento inesperado, súbito. Essas nuanças

sobrepõem-se em graus variados a cada ocorrência.

Um verbo auxiliar indicador de aspecto global, por apresentar o evento denotado por um

segundo verbo como súbito, inesperado, pontual, relaciona-se, como um subtipo, ao aspecto

perfectivo, o qual é caracterizado como temporalmente delimitado, compacto, de fronteiras

nítidas, com forte associação com o passado. Aspectualizadores globais como IR, ao

codificarem nuanças semântico-pragmáticas ligadas ao caráter pontual, repentino, inesperado de

um evento, acrescentam traços de perfectividade ao verbo principal da perífrase IR (E) V2 ou

então os intensificam, no caso de V2 já os manifestar através de seu significado lexical –

Aktionsart – e/ou de marcas morfológicas de aspecto perfectivo que porta (no caso do português

brasileiro, as marcas indicadoras de pretérito perfeito do indicativo, por exemplo).

A análise que faço é guiada por pressupostos teórico-metodológicos do funcionalismo

lingüístico norte-americano, e tem por base dados recolhidos no Corpus Discurso & Gramática

das cidades de Natal e do Rio de Janeiro (FURTADO DA CUNHA, 1998; VOTRE;

OLIVEIRA, 1995). Utilizei todos os textos de modalidade oral pertencentes a esses dois bancos

de dados, dos seguintes tipos: narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, descrição de

local, relato de procedimento e relato de opinião.

2

Nos esquemas, temos as seguintes correspondências: SUJ = sujeito; LOC = argumento locativo do verbo

IR; OD = objeto direto; OI = objeto indireto. Os itens entre parênteses podem aparecer codificados

lingüisticamente ou podem estar elípticos.

3

Verbo pleno ou lexical é aquele que possui significado lexical/referencial (isto é, que faz referência a

ações, processos ou estados relacionados aos universos físico, social e cognitivo). Por exemplo, correr em

poderia ter corrido, falar em começou a falar, refletir em vou refletir. Já o verbo auxiliar possui

significado gramatical (indicando tempo, aspecto, modo, etc), como poder, ter, começar e ir nos mesmos

exemplos. Para Payne (1997), se uma língua possui, em um sintagma verbal, um elemento que exibe ao

menos alguma das informações flexionais típicas de verbos mas que é distinto do verbo que expressa o

conteúdo lexical principal da oração, então esse elemento pode ser considerado um auxiliar.

4

Contudo, em vários casos, não é possível atribuir tomada de iniciativa ao referente do nome que

desempenha o papel de sujeito na perífrase IR (E) V2, como em: “Todo mundo votou no Tancredo. O

Tancredo vai e morre, aí fica o Sarney pra bagunçar toda a economia” (Rio de Janeiro).

2061

1. Indícios de Mudança: construções distintas em uma mesma sincronia

O vocabulário das línguas é composto por palavras de dois tipos: lexicais (de conteúdo)

e gramaticais (funcionais). Palavras lexicais codificam conceitos relativamente estáveis e

culturalmente partilhados: elas referem-se a coisas do universo humano – entidades, ações,

qualidades –, em seus aspectos biofísicos e sócio-culturais. Costumam ser consideradas palavras

típicas do âmbito lexical os nomes e os verbos. Em contraste, as palavras gramaticais atuam na

organização dos itens lexicais no discurso, participando da estrutura gramatical das orações.

Como tal, desempenham papéis variados, entre os quais se destacam: relacionar nomes

(preposições), interligar partes do discurso (conjunções), indicar se as entidades e participantes

de um discurso já foram identificados ou não (pronomes e artigos), mostrar se eles estão

próximos do falante ou do ouvinte (demonstrativos), indicar tempo, aspecto e/ou modo (verbos

auxiliares, clíticos, afixos, entre outros), sinalizar papel semântico, gênero e número (clíticos,

afixos) etc

Através de um processo denominado gramaticalização, uma palavra lexical pode passar

a ser empregada em função gramatical, ou uma palavra que já desempenha função gramatical

pode vir a adquirir uma nova função na gramática da língua. Todavia, como aponta Lehmann

(1992, p. 406), “[...] a gramaticalização não apenas atinge uma palavra ou morfema [...] mas

toda a construção formada pelas relações sintagmáticas do elemento em questão.” Também para

Traugott (2003), a gramaticalização tem sua origem em certas construções morfossintáticas

específicas. Ou seja, o desenvolvimento de funções gramaticais é modelado pelas construções

morfossintáticas em que uma dada palavra ocorre, e, portanto, na busca de indícios acerca de

trajetórias de mudança por gramaticalização, urge observar detalhadamente propriedades dos

usos fontes e alvos não apenas no que diz respeito à palavra isolada.

Assim, neste estudo, não levo em consideração apenas as alterações sofridas pelo verbo

IR, que migrou de usos como verbo pleno lexical para usos como verbo auxiliar indicador de

aspecto global, mas também considero diferentes construções em que esse item figura. Ou seja,

proponho a busca não só de evidências acerca dos desenvolvimentos do verbo IR de modo

isolado, mas também dos desenvolvimentos de construções mais amplas das quais esse verbo é

parte integrante, seja como verbo lexical, seja como verbo auxiliar indicador de aspecto global.

Para o funcionalismo, a gramática é um processo dinâmico e emergente, resultante de

regularidades advindas das pressões de uso. A organização gramatical é fruto da negociação e

da adaptação, no discurso, entre a intenção do falante e a interpretação do ouvinte, com base em

suas experiências particulares com a língua e em sua avaliação do quadro de interação em que

estão engajados no momento. A necessidade de ajuste das diferentes experiências leva à

negociação de estratégias de construção do discurso à medida que a troca comunicativa avança.

Como conseqüência das adaptações que sempre se fazem necessárias, podem surgir estratégias

inovadoras que, se forem freqüentemente repetidas, fixam-se como construções gramaticais.

Esse movimento de rotinização gramatical é denominado gramaticalização, que pode ser

definida como o processo de regularização gradativa pelo qual um item lingüístico

freqüentemente utilizado em contextos comunicativos particulares adquire função gramatical ou

pelo qual uma palavra ou construção já pertencente ao rol de elementos gramaticais de uma

língua migra para uma nova função gramatical. As mudanças envolvidas na gramaticalização,

tanto as morfossintáticas quanto as semântico-pragmáticas, são induzidas pelos contextos de uso

das formas relevantes. A gramática é constantemente alimentada pela rotinização dessas

inovações – estratégias lingüísticas e recursos retóricos envolvendo itens lexicais e/ou

gramaticais que, de inicialmente criativos e expressivos, tornam-se habituais, enraizados, por

aparecerem com freqüência em certo tipo de contexto comunicativo.

Na lingüística funcional, os estudos sobre a gramaticalização têm ocupado um lugar de

destaque desde a década de 80. Ela tem sido contemplada da perspectiva diacrônica,

investigando-se os usos fontes dos itens gramaticais e as trajetórias das mudanças que os

afetam, através do recorte de diferentes períodos de tempo e da comparação dos estados de

língua encontrados em cada um desses períodos. Para Heine (2003), por exemplo, a

gramaticalização é “um campo diacrônico no sentido exato: não apenas permite reconstruções

históricas como também torna possível, dentro de limites, prever desenvolvimentos que

2062

acontecerão futuramente”.

Todavia, em alguns casos, tem sido necessário recorrer à perspectiva sincrônica,

analisando-se fontes e trajetórias com base em dados de uma só época, procedimento adotado

em especial quando registros da forma a ser investigada são encontrados apenas em amostras de

fala ou de escrita contemporâneas, tornando impossível, portanto, voltar o olhar ao passado

como fonte de informações. Esse é o caso do verbo IR na perífrase IR (E) V2. Como os usos do

verbo IR na indicação de aspecto global, nos dias de hoje, predominam na fala,5 é provável que

dados históricos desse tipo sejam esparsos porque, presumivelmente, esse uso sempre foi mais

restrito à língua oral.

Itens ou construções gramaticais são frutos da evolução do material lingüístico e os sinais

da sua história são manifestados em sua forma e seu significado, em qualquer ponto sincrônico.

Um dos efeitos da gramaticalização é essa persistência, isto é, o fato de que nuanças semânticopragmáticas e mesmo morfossintáticas de uma construção fonte lexical são passíveis de serem

retidas por bastante tempo por suas herdeiras gramaticais. Essa retenção de especificidades de

usos anteriores permite a recuperação da história do material gramatical, revelando não somente

informações acerca de sua fonte, mas também acerca dos estágios ao longo de seu percurso de

desenvolvimento. Assim, mesmo na ausência de evidência direta ou no caso de evidências

esparsas acerca da fonte e das trajetórias seguidas por uma dada forma, estas podem ser

divisadas através dos múltiplos usos atualmente dados à forma, entendidos como estágios de

possíveis percursos de gramaticalização. Nas palavras de Givón (1979) “(...) os vestígios da

mudança lingüística estão dispersos, como relíquias de outrora, ao longo da paisagem

sincrônica”. E de Sweetser (1990): “a polissemia sincrônica e a mudança histórica de

significado realmente fornecem os mesmos dados” de diferentes maneiras.

Essa linha de investigação sincrônica adota a concepção metodológica de que existe uma

tendência de isomorfismo entre o desenvolvimento diacrônico do processo de extensão

funcional de uma certa palavra e as relações sincrônicas entre as funções desempenhadas por ele

em diferentes construções. Ou seja, as múltiplas ocorrências do verbo IR na fala atual podem ser

tomadas como elos em uma cadeia de gramaticalização, que tem, em uma extremidade, usos

como verbo pleno (a exemplo dos dados (1) e (3)) e, na outra, usos como verbo auxiliar (a

exemplo dos dados (2) e (4)).

2. Em Busca dos Indícios Sincrônicos da Mudança

De todas as milhares de palavras de uma determinada língua, apenas um pequeno

conjunto parece estar propenso a adentrar o domínio gramatical. Heine et al. (1991) apontam

que os candidatos principais à gramaticalização são, quanto ao significado, aqueles que se

referem a universais da experiência humana, representando aspectos concretos, básicos e gerais

para a orientação no meio ambiente, capazes de evocar múltiplas associações (por exemplo,

tendem a ser gramaticalizados não verbos de movimento mais específico como caminhar ou

nadar, mas verbos de movimento mais geral como ir e vir). Essas propriedades os tornam

ampliáveis para a referência a conceitos menos concretos e facilitam seu emprego como parte de

construções diversas, sujeitas a entrarem para a gramática. Destacam-se como possíveis fontes

para a migração rumo à gramática, entre outros, os itens lexicais que designam partes do corpo;

verbos dinâmicos, de postura e de processos mentais; quantificadores; demonstrativos básicos,

etc. O verbo IR possui, como verbo lexical, o traço de dinamicidade: indica deslocamento físico.

É, portanto, um bom candidato à gramaticalização. Além disso, IR enquadra-se no pequeno

conjunto das fontes mais recorrentes, nas línguas em geral, para a emergência de novos verbos

auxiliares, conjunto esse que engloba, em especial, verbos de deslocamento (caso de IR),

instância, ação física e volição (BYBEE et al. 1994).

5

A perífrase IR (E) V2 aparece também na escrita, em gêneros textuais que possibilitam a manifestação

de um estilo mais informal, mais próximo da conversação cotidiana, caso das tirinhas e histórias em

quadrinhos, em que ocorrem tentativas de imitação da fala, e da transcrição de entrevistas orais – gêneros

nos quais a porta está aberta a traços de oralidade (cf. TAVARES, 2008).

2063

A evolução de formas lingüísticas rumo à gramática acontece em trajetórias que, via de

regra, partem de significados concretos/lexicais rumo a significados gradualmente mais

abstratos/gramaticais. Sendo assim, as prováveis construções fontes dos usos de IR como

indicador de aspecto global são aquelas em que ocorrem seus usos como verbo lexical de

significado concreto, referindo-se ao deslocamento físico de um agente num espaço: pôr-se na

direção (de), dirigir-se a, acepção essa que geralmente aparece em primeiro lugar nos

dicionários.

No entanto, não são quaisquer construções em que IR com o significado de pôr-se na

direção (de), dirigir-se a aparece que podem ser consideradas como fontes de seu emprego

como indicador de aspecto global, e sim as construções coordenadas do tipo destacado em (1).

O uso de IR como verbo principal (isto é, núcleo de sintagma verbal) no primeiro membro de

um par de orações coordenadas manifesta características em comum com seu uso como

indicador de aspecto global (construções sublinhadas em (2): em ambas as construções, há dois

verbos flexionados no mesmo tempo, aspecto e modo, o primeiro dos quais é IR, e a presença da

conjunção E interligando as duas metades de cada estrutura (embora essa presença não seja

obrigatória em nenhuma das duas construções, como ilustram as ocorrências em (3) e (4)).

As similaridades morfossintáticas entre as construções exemplificadas em (1) e (2) são

fortes evidências de que estão em jogo ocorrências lingüísticas que derivam historicamente uma

da outra. Portanto, minha hipótese é que IR inicia seu percurso de mudança partindo da função

de verbo principal no primeiro par de um conjunto de duas orações coordenadas (como em (1))

e chegando à função de verbo auxiliar na construção IR (E) V2.

Obviamente, pelo fato de a construção esquematizada como (SUJ) IR (LOC) (E) (SUJ)

V2 (OD/OI) representar duas orações coordenadas ou duas orações justapostas, e a construção

esquematizada como IR (E) V2 representar uma perífrase verbal, há diferenças salientes entre

elas, resultantes da natureza do primeiro verbo de cada uma, IR. Distintamente de seu

comportamento como verbo lexical denotador de deslocamento no plano físico, IR, como verbo

auxiliar que indica aspecto global, não seleciona um circunstanciador locativo. Além disso, em

contraste com a estrutura em (1), na estrutura em (2) há não dois mas apenas um sintagma

nominal sujeito, que pertence à construção: ele é selecionado pelo segundo verbo (o principal), e

posicionado antes do primeiro verbo (o auxiliar), conforme o padrão de colocação de sintagmas

nominais sujeitos em perífrases verbais no português.

Portanto, embora traços de orações coordenadas sejam visíveis na perífrase IR (E) V2, a

construção foi se modificando paralelamente às alterações sofridas pelos verbos no plano do

significado. Como afirma Heine (2003), já que os itens que sofrem gramaticalização são parte

das construções em que são usados, ela também pode ser considerada responsável por muitos

tipos de mudança sintática. O autor fornece o seguinte exemplo, entre outros: se um verbo

significando ‘dar’ é gramaticalizado como preposição benefactiva ou dativa, isso leva a uma

mudança de um sintagma verbal composto por verbo mais sintagma nominal para um sintagma

preposicional (com uma preposição mais um sintagma nominal). No caso da gramaticalização

de IR como verbo auxiliar, ocorre uma mudança de uma oração coordenada (em que o verbo é

pleno) para um sintagma verbal perifrástico (em que o verbo é auxiliar).

Contudo, a gramaticalização não acontece abrupta e repentinamente como se as formas

saltassem repentinamente de uma função lexical a uma gramatical, e sim se desenvolve de modo

lento e gradual, envolvendo estágios de alternância do tipo A > A/B > B, em que esse estágio

A/B representa a ocorrência de usos híbridos, ambíguos. A gramaticalização exibe, portanto,

uma estrutura de encadeamento: a extensão funcional de um item lingüístico é um processo

cíclico em que emergem novas construções gramaticais análogas mas não idênticas aos

exemplares pré-existentes. A cada etapa sucessiva, o item difere minimamente em função.

Segue daí que a mudança é de natureza incremental e quase imperceptível aos usuários da

língua. No caso de IR, são indícios de estágios A/B as ocorrências de construções ambíguas

entre polipredicação em orações coordenadas e monopredicação em perífrases verbais. Nessas

construções ambíguas, vestígios do sentido original de deslocamento e/ou certas características

morfossintáticas típicas de verbos lexicais podem ainda ser detectadas em IR, ao lado de traços

de indicação de aspecto global.

2064

Pelos indícios que obtive na amostra de dados considerada, IR deve se gramaticalizar

como auxiliar num processo de abstração crescente com as seguintes fases principais: (i) parte

de usos concretos, referindo-se ao deslocamento físico de um agente que o leva a atingir um

ponto no espaço; (ii) passa por usos ambíguos, em que são possíveis duas leituras, uma em que

o verbo é entendido como lexical, denotando deslocamento físico, ou outra em que é entendido

como auxiliar, fornecendo indicações da postura do falante frente ao evento referido pelo

segundo verbo; e, finalmente (iii) torna-se um auxiliar indicador de aspecto global. No ponto de

partida desse processo, IR refere-se a um evento. No ponto final, em que IR é auxiliar, não o faz.

Nesse processo de mudança, esse verbo passa por uma série de alterações não apenas no

plano do significado, mas também no que diz respeito à sua estrutura argumental. IR, como

verbo pleno da primeira oração de um par coordenado ou justaposto, seleciona os argumentos

sujeito e local. Como verbo auxiliar, deixa de selecionar argumentos, papel que é exercido

apenas pelo verbo principal da construção, o segundo verbo (V2).

Encontrei, na amostra de dados, construções ambíguas, similares à construção fonte

ilustrada em (1), mas com certos traços que as diferenciam desta, o que me faz considerá-las

como elos recuperadores de estágios intermediários da trajetória de mudança percorrida por IR.

Vejamos os exemplos de (5) a (8).

(5) aí dentro de dez minutos ela resolveu falar o que tinha acontecido... ela disse

que tinha comprado uma máquina... de costura... né? foi ela... meu pai... e... meu

cunhado... comprar uma máquina de costura... lá na... Ultralar... aí eles foram...

compraram a máquina... só que... não vieram... direto para casa... ainda foram na

loja onde meu cunhado trabalha... Casa Mattos de Campo Grande... (Rio de

Janeiro)

(6) a gente tinha ido pra:: Baixa Verde ... aí lá tinha uma vaquejada ... meu pai foi

... começou a beber ... começou a beber ... isso a gente tinha um Passat ... sabe?

começou a beber ... e minha mãe morrendo de medo porque ... ele ia beber muito e

pra voltar ... de noite era muito perigoso ... (Natal)

(7) aí vem aquela falta de consciência ... a gente vê que nos interiores ... quando

chega a época de eleição ... o que é que faz? podem ter duas pessoas boas

candidatas ... que acontece o seguinte ... eles compra o voto ... pega lá ... vai ... dá

um dinheiro e diz “olhe ... vote em fulano” ... ele vai e vota ... num sabe pra quê ...

mas vivem em condições miseráveis ... eles têm um dinheirinho a mais ... eles não

vão negar ... quer dizer ... o ... daí já lhe tira o direito de ... de escolher (Natal)

(8) aí a noviça falou pra onde é que eles tinham ido né ... ela tinha caído no meio

do caminho ... e o carro da freira vinha atrás ... ela falou pra onde eles tinham ido

né ... a freira chamou ... no caso a madre né ... que ela não gostava muito dela ...

mas com o passar do tempo ela foi né ... gostando dela ... foi passando a se

acostumar com ela ... com o jeito dela e tal ... então a madre foi e chamou todas as

freiras né ... pra irem lá ... pra irem tentar salvar ela né ... e entrou aquele montão

de freira dentro do local ... já era super cheio ... cheio de gente né? invadiu assim

pela porta aquele montão de freira pra procurar ela ... aí se espalharam ... (Natal)

Nos dados (5) e (6), IR parece ser lexical, denotando deslocamento físico, mas o

complemento locativo está elíptico. Esse tipo de construção também permite a interpretação de

IR como auxiliar indicador de aspecto global, especialmente em (6): é possível a leitura de que o

pai teria tomado a iniciativa de começar a beber (o que seria frustrante para o informante,

conforme o contexto) e teria bebido de um modo intenso, isto é, teria consumido uma grande

quantidade de bebida (a repetição de começou a beber auxilia a que se chegue a essa

interpretação).

Em (7), a primeira construção destacada é ambígua: alguém vai fisicamente até o eleitor

e lhe dá um dinheiro ou alguém toma a iniciativa (frustrante para o informante) de dar dinheiro

ao eleitor? Na segunda construção destacada, a leitura auxiliar é favorecida (o eleitor toma a

iniciativa – surpreendente e frustrante para o informante, e vota). Relativamente a essa segunda

construção, um indício extra de que se trata de um verbo IR indicando aspecto global é o maior

2065

amarramento dos elementos que compõem a construção: não há pausa entre o verbo IR e o

restante da construção, diferentemente da primeira construção destacada em (7). O dado (8)

apresenta o mesmo tipo de ambigüidade: a madre repentinamente chamou (ou decidiu chamar)

as freiras ou deslocou-se até onde estavam as freiras e as chamou?

Já de (9) a (12), temos ocorrências claras de IR auxilia indicador de aspecto global, isto

é, o falante atribui um caráter repentino, instantâneo, imediato, ou até brusco para a ação

expressa pelo segundo verbo, ou ressalta a tomada de iniciativa do agente (representando pelo

sujeito desse verbo) em executar essa ação, nuanças essas que podem estar sobrepostas. Além

disso, podem estar sobrepostas ainda indicações a respeito das sensações do falante frente ao

evento referido pelo segundo verbo, sensações como surpresa, espanto, frustração, irritação.

(9) entrou um rapaz correndo... atrás dela... sentou do lado dela dentro do ônibus...

ela não sabia se aquele ônibus ainda ia pro Tijuca Off Shopping... ela foi... perguntou

assim “vem cá... colega... esse ônibus passa no Tijuca Off Shopping?” ele falou

assim “passa...” (Rio de Janeiro)

(10) e ele fez como se ele tivesse uma arma... ela não sabia se... se ele estava com

uma ar/ primeira vez que ela tinha sido assaltada... o relógio que ela ainda nem tinha

acabado de pagar... tinha comprado há pouco tempo... aí ele falou assim “você vai

passar o relógio...” aí ela falou assim.../ aí ela ficou quieta... ficou sem ação... foi e

passou o relógio... ele falou assim “você não vai gritar... não vai fazer escândalo

nenhum porque eu sei onde tu vai saltar... se você gritar você vai ver só o que vai

acontecer com você...” (Rio de Janeiro)

(11) é engraçado que o brasileiro é muito otimista... acha que::... pior não pode

ficar... e acaba sempre ficando... né? foi... foi o Sarney::... né? tipo... todo mundo

votou no Tancredo... o Tancredo vai e morre ((riso)) aí fica o Sarney pra bagunçar

toda a economia... aí depois... é o Collor... né? que não precisa nem falar... que o

assunto está mais que discutido... a pouca vergonha que acontece... (Rio de Janeiro)

(12) então teve um dia que ele foi no barbeiro... ele estava sentado... aí pagou o cara

logo antes de cortar... aí o cara começou a cortar... inclusive até um senhor de

idade... né? estava cortando... cortando o cabelo dele... e ele está lá... sentado... né?

daqui a pouco... o barbeiro foi e se levantou... e entrou numa salinha... né? e ele

pensou que o barbeiro já tinha acabado de cortar o cabelo dele... né? na verdade o

barbeiro tinha ido lá dentro ido amolar ((riso de E)) a tesoura... né? aí ele foi

embora... ele disse que foi embora... chegou em casa... na rua todo mundo rindo

dele... (Rio de Janeiro)

Considerações Finais

Neste estudo, apontamos que as similaridades entre a construção coordenada ou

justaposta em que o verbo IR é o verbo principal da primeira oração e a construção perifrástica

em que o verbo IR é auxiliar indicador de aspecto global podem ser tomadas como fortes

indícios sincrônicos de que o segundo tipo de construção deriva do primeiro. Além disso,

mostramos que construções como as ilustradas de (5) a (8), em que o argumento locativo está

elíptico, podem ser consideradas elos intermediários nesse processo de gramaticalização de IR

como auxiliar indicador de aspecto global, pois tais construções favorecem a ambigüidade, porta

de entrada para a mudança. Observamos que construções desse tipo apresentam diferentes graus

de ambigüidade, sendo, em alguns casos, difícil estipular se está em jogo o verbo IR pleno com

argumento locativo elíptico, ou o verbo IR auxiliar desprovido de argumentos.

Na continuidade do estudo do fenômeno em causa, as construções que foram

identificadas como possíveis fontes ou etapas intermediárias da gramaticalização do verbo IR

como indicador de aspecto global serão submetidas a tratamento quantitativo, considerando-se

uma série de fatores (como modalidade de língua, tipo de discurso, traço semântico-pragmático

de V2, identidade do sujeito, identidade do objeto direto, grau de transitividade de V2, tipo de

TAM, presença da conjunção E, presença de pausa entre V1 e V2, presença de material

interveniente entre V1 e V2 entre outros). Esse procedimento permitirá conhecer com mais

2066

detalhe as propriedades semântico-pragmáticas e morfossintáticas dos usos fontes e verificar

quais delas persistem nos usos alvos, trazendo importantes esclarecimentos acerca do processo

de gramaticalização em questão.

Referências

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004.

BYBEE, J. et al.The evolution of grammar. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

FURTADO DA CUNHA, M. A. (Org.) Corpus Discurso & Gramática. Natal: EDUFRN, 1998.

GIVÓN, T. On understanding grammar. New York: Academic Press, 1979.

HEINE, B. Grammaticalization. In: JANDA, R.; JOSEPH, B. (Eds.) The handbook of historical

linguistcs. Oxford: Blackwell, 2003. p.624-647.

LEHMANN, W. P. Workbook for historical linguistics. Dallas: SIL/University of Texas,

1995[1992].

PAYNE, T. Describing morphosyntax. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

SWEETSER, E. From etymology to pragmatics: metafhorical and cultural aspects on semantic

structure. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

TAVARES, M. A. Perífrases [V1 (E) V2] em gêneros escritos: propostas para um ensino de

gramática baseado no texto. Linguagem & Ensino, Pelotas, v. 11, n. 2, p. 329-347, jul./dez.

2008.

TRAUGOTT, E. C. Constructions in grammaticalization. In: JANDA, R.; JOSEPH, B. (Eds).

The handbook of historical linguistcs. Oxford: Blackwell, 2003. p. 624-647.

VOTRE, S.; OLIVEIRA, M. R. (Coords.) A língua falada e escrita na cidade do Rio de

Janeiro. 1995. Impresso.