Compreendendo, sob a ótica do portador de diabetes, usuário do SUS o significado da

alimentação no controle de sua doença*

Understanding, from the perspective of patients with diabetes, Brazilian Public Health

System user the meaning of feeding in control of their disease

Eleine C. D. Meirelles1

Paulo Cobellis Gomes2

Resumo

Este estudo versa sobre a compreensão, sob a ótica do paciente diabético, do significado da

sua alimentação no controle da sua doença. Objetivou contribuir para a utilização da terapia

nutricional no controle do diabetes em usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Optou-se

por um estudo descritivo com abordagem qualitativa utilizando-se da técnica de análise de

conteúdo, tendo como lócus uma Unidade Básica de Saúde com Estratégia Saúde da Família

(ESF). Os sujeitos foram constituídos por usuários do SUS portadores de Diabetes Mellitus

participantes dos grupos destinados a hipertensos e diabéticos e do Programa de

Automonitoramento Glicêmico. A coleta de dados transcorreu por meio de uma entrevista

semi-estruturada. As considerações finais apontam que a compreensão dos pacientes

diabéticos a cerca do significado da sua alimentação no controle de sua doença é determinada

pela mudança de hábitos que perpassam pelas suas vivências pessoais, diretamente

relacionadas à sua alimentação que representam uma ameaça ao seu livre arbítrio e

autonomia. Sendo assim, a reflexão e conscientização dos profissionais da equipe da ESF

sobre a utilização da terapia nutricional no controle do paciente diabético têm as suas

1

Nutricionista. Residente em Saúde da Família pela Faculdade Santa Marcelina. [email protected].

2

Enfermeiro. Doutor em Ciências pela Unifesp. Professor Titular na Faculdade Santa Marcelina – Unidade

Itaquera.

Rua: São João da Duas Barras, 95, CEP: 08270-080, Itaquera, São Paulo-SP, Brasil, [email protected].

*Extraído de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família da

Faculdade Santa Marcelina, modalidade Residência Multiprofissional, para obtenção do título de Especialista em Saúde da

Família.

premissas na busca da intersubjetividade do ser diabético, objetivando o cuidado integral e

humanizado com qualidade de vida.

Descritores: Diabetes Mellitus, Terapia Nutricional, Educação em Saúde

Abstract

This study deals with the understanding, from the perspective of diabetic patient, the meaning

of their diet in control of their illness. This study aimed to contribute to the use of nutritional

therapy in the control of diabetes in the Brazilian Public Health System users. We have

chosen a descriptive study with qualitative approach using the technique of the content

analysis, having as locus a Basic Health Unit with Family Health Strategies Program.

Individuals were constituted of Brazilian Public Health System users with Diabetes Mellitus,

participants in the group for hypertensive, diabetic and of glicemic’s self-monitored program.

The data collection proceeded through a semi-structured interview. Final considerations

suggest that the comprehension of diabetic patients about the meaning of their diet to control

their disease is determined by changing habits, that pervade their personal experiences

directly related to their diet, that represent a threat to their free will and autonomy. Therefore,

reflection and concientization of the professional staff of Family Health Strategies Program

on using the nutritional therapy in the control of diabetic patients have their premises in

search of the intersubjectivity of being diabetic, aiming at comprehensive care and humanized

with quality of life.

Descriptors: Diabetes Mellitus, Nutritional Therapy, Health Education

São Paulo,

2011

3

1 INTRODUZINDO O TEMA

A motivação para a realização do presente estudo alicerça-se na minha vivência como

Nutricionista de um Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF)

junto à população de uma Unidade de Saúde da Família, em especial a usuários diabéticos

com baixa adesão à terapia nutricional. Nesse sentido, julga-se necessário conhecer essa

realidade, buscando aproximar-se de possíveis particularidades que permitam a compreensão

sobre o paciente diabético e a sua alimentação na melhoria da qualidade de vida e no

prognóstico da doença.

O Programa de Saúde da Família (PSF), implantado pelo Ministério da Saúde em

1994, a fim de reorientar o modelo assistencial tradicional, é uma estratégia que prioriza as

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, em todos os

ciclos de vida, sadios ou doentes. A assistência está centrada na família, entendida e percebida

a partir do seu contexto biopsicossocial, o que parece possibilitar às equipes uma

compreensão ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão

além de práticas curativas na Atenção Básica (Brasil, 1997; Paim, 2003).

O PSF, reconhecido tempos depois como Estratégia Saúde da Família (ESF), é

estruturado por Unidades de Saúde da Família (USF) que dispõem de equipes

multiprofissionais. A ESF, por meio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), insere a

comunidade no contexto do programa, colocando os profissionais em contato direto com os

domicílios, famílias e comunidade, possibilitando o vínculo de compromisso e de

corresponsabilização entre os profissionais de saúde e a população no processo de produção

de saúde, fazendo com esta última adquira o autocuidado (Lourenção e Soler, 2004; Costa e

col., 2009).

Na gestão da Atenção Básica, são preconizadas ações dirigidas a grupos específicos da

população, dentre eles, a população diabética, a qual tem a responsabilidade de prevenção,

diagnóstico precoce, monitoramento da adesão, disponibilização de medicamentos, educação

para redução dos riscos de lesões e para promoção da saúde (Brasil, 1999; Athaniel e Saito,

2008).

A Atenção Básica, ao ser configurada como a porta de entrada para o sistema de

saúde, desempenha papel fundamental na prevenção do Diabetes Mellitus (DM) e suas

complicações. O diagnóstico precoce é vital, devido ao alto custo social e econômico das

4

complicações do diabetes decorrentes da alta frequência de hospitalizações, baixa

produtividade pessoal, aposentadoria precoce, invalidez e morte prematura (Brasil, 2004).

Atualmente, o DM configura-se uma epidemia mundial, tornando-se um grande

desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da população, a

urbanização crescente, o sedentarismo, dietas pouco saudáveis e a obesidade são os grandes

responsáveis pelo aumento da prevalência do Diabetes. As consequências humanas, sociais e

econômicas do diabetes são devastadoras para o mundo, cerca de 4 milhões de mortes por ano

são determinadas por essa doença e suas complicações, representando 9% do total de mortes.

No ano de 2009, 5,8% da população brasileira referem diagnóstico médico de DM, tendo

maior prevalência no sexo feminino (6,2%), quando comparada ao sexo masculino (5,3%)

(Brasil, 2011). Estima-se que em 2025 possam existir cerca de 11 milhões de diabéticos no

País, o que representa um aumento de mais de 100% em relação aos 5 milhões de diabéticos,

no ano 2000 (Brasil, 2002).

O impacto econômico relativo aos cuidados dispensados aos portadores de diabetes

revela-se oneroso aos cofres públicos. No ano de 2000, as internações pelas complicações do

DM representaram um déficit de R$ 39 milhões no orçamento do Sistema Único de Saúde

(SUS). Em 2002, o governo brasileiro despendeu R$ 7,5 bilhões em gastos ambulatoriais e

hospitalares com pacientes portadores de Doenças Crônicas Não Transmissíveis,

correspondendo a 69,1% do total disponível. Estima-se que a perda de renda nacional devido

às doenças cardiovasculares e DM atingirão, nos próximos 10 anos, US$ 49,2 bilhões no

Brasil, alcançando 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2015. Tais custos tendem a

aumentar com o decorrer do tempo, especialmente devido à presença de complicações tardias

(Guidoni e col., 2009). Além dos custos financeiros diretos, o diabetes também ocasiona

outros custos associados à dor, ansiedade e menor qualidade de vida que afetam tanto os

doentes, quanto suas famílias (Brasil, 2004).

O controle do DM inclui o tratamento farmacológico (antidiabéticos orais e insulinas)

e o tratamento não farmacológico que engloba a mudança no estilo de vida. O paciente deve

ser continuamente estimulado a adotar hábitos saudáveis de vida, tais como: manutenção de

peso adequado, prática regular de atividade física, alimentação saudável, suspensão do hábito

de fumar, redução no consumo de bebidas alcoólicas (Brasil, 2001).

A melhora no controle do DM pode ser alcançada por meio do tratamento não

medicamentoso ou medicamentoso. O primeiro tem como finalidade primária retardar a

implantação da doença, e quando já implantada, evitar ou retardar o tratamento

5

medicamentoso ou a associação de medicamentos necessários para o controle da doença. O

segundo deve ser introduzido quando não se obtiver sucesso com o primeiro. Em ambos, é

necessária a compreensão e adesão do portador, pois se trata de doença crônica e seu controle,

se não evita, pelo menos retarda o aparecimento dos agravamentos. Assim, é possível afirmar

que a mudança dos hábitos possa retardar ou prevenir o desenvolvimento de complicações,

reduzindo substancialmente o custo com essa enfermidade (Guidoni e col., 2009).

No entanto, como esses hábitos geralmente são fixados ainda na infância, dentro do

núcleo familiar, tornam-se difíceis de serem modificados, sendo importante a conscientização

e empoderamento dessa população por meio de uma equipe multiprofissional e considerando

os fatores psicológicos, socioculturais e econômicos (Cotta e col., 2009). Dentre tais hábitos,

ressalta-se a alimentação, cuja dificuldade em seguir as recomendações está relacionada não

só aos hábitos adquiridos, mas ao valor cultural do alimento relacionado às crenças, às

condições socioeconômicas e à questão psicológica envolvida (Péres e col., 2007).

Em função da cronicidade da doença, associada às características do regime

terapêutico e às responsabilidades do doente, a baixa adesão é evidenciada no tratamento do

diabético, tornando-se um problema frequentemente encontrado pelo profissional de saúde

(Assunção e Ursine, 2008; Reiners e col., 2008).

Nesse sentido, o presente estudo torna-se relevante para contribuir para a utilização da

terapia nutricional no controle do diabetes em usuários do SUS, cumprindo os objetivos

específicos de: conhecer a compreensão dos pacientes diabéticos acerca do significado da sua

alimentação no controle de sua doença; fomentar a busca de estratégias de sensibilização para

o paciente diabético controlar a sua doença por meio da sua alimentação e colaborar para a

reflexão e conscientização dos profissionais da equipe da Estratégia de Saúde da Família

sobre a utilização da terapia nutricional no controle do diabetes.

2 MÉTODO E TÉCNICAS

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa (Minayo, 2006), tendo

como lócus uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com a Estratégia de Saúde da Família

localizada na região leste do Município de São Paulo.

2.1 Sujeitos da Pesquisa

6

Foram constituídos por usuários do SUS, portadores de DM, acompanhados pelos

profissionais lotados em uma Unidade de Saúde da Família, local do presente estudo e

participantes dos Grupos destinados a hipertensos e diabéticos e do Programa de

Automonitoramneto Glicêmico (AMG) realizado com os pacientes insulino-dependentes que

retiram insumos, ambos com periodicidade quinzenal.

Utilizaram-se como características de inclusividade: pacientes diabéticos de ambos os

sexos, independente da existência de outras comorbidades; de exclusividade aqueles que

tivessem menos de dezoito anos de idade e com diagnóstico médico de diabetes inferior a seis

meses.

2.2 Instrumentos de Coleta de Dados

A coleta de dados transcorreu entre os meses de maio e junho de 2011, utilizando-se

como instrumento a entrevista semi-estruturada, por permitir que o entrevistado tenha maior

liberdade e espontaneidade, necessárias para o enriquecimento da investigação. A estrutura

básica do roteiro de entrevista foi subdividida em duas partes: a primeira constou de dados de

identificação pessoal e aspectos relacionados ao tempo de diagnóstico da doença e de

acompanhamento na UBS a fim de se caracterizar a população pesquisada, e a segunda da

seguinte questão norteadora: “Para você, qual a importância da sua alimentação no controle

da sua diabetes?”.

Foram utilizados ainda um gravador digital e um Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido.

2.3 Coleta de Dados

Foi realizado inicialmente um pré-teste que comprovou a adequação do método para a

população investigada.

A coleta de dados foi realizada no domicílio dos participantes a fim de que se

sentissem com condições adequadas de conforto e precedida de um rapport. A coleta

transcorreu pela técnica da entrevista não dirigida (Marconi e Lakatos, 2007) por meio da

questão norteadora. Foi utilizado o critério de saturação dos dados para a determinação no

número de participantes, o que foi alcançado após oito entrevistas. Para garantir o anonimato

dos mesmos classificamos os discursos com os códigos: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8.

7

As entrevistas aconteceram após a aquiescência dos participantes e assinatura do

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, respeitando-se o mérito da Resolução 196/96

do Conselho Nacional de Saúde e a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Prefeitura

do Município de São Paulo concedida no dia 31/03/11.

2.4 Tratamento dos Resultados

Os dados coletados foram transcritos na íntegra e submetidos à técnica de análise de

conteúdo.

Para o tratamento dos resultados, utilizamos os pressupostos teóricos de Bogdan e

Biklen (1994).

Considerando-se a natureza e essência do objeto de estudo, com vistas a atingirmos os

objetivos propostos, optamos pela abordagem da análise após a coleta de dados que objetiva

organizar as informações coletadas de acordo com um esquema que tem de ser desenvolvido,

denominado por categorias de codificação, a fim de classificar os dados descritivos

recolhidos, de modo que o material contido num determinado tópico possa ser fisicamente

apartado dos outros dados.

Respeitadas as diretrizes supracitadas, combinamos as técnicas, selecionando partes do

material dos discursos, agrupando-as de acordo com a semelhança do relato, resultante de

recortes da entrevista, buscando posteriormente as suas idéias relevantes / marcantes.

Esse material foi distribuído em um quadro (Quadro 1 e 2) que demonstra, à esquerda,

a fala dos nossos sujeitos e, à direita, a respectiva codificação. Esses códigos são ditados pelas

idéias ou pelas próprias falas, registrando em negrito o que de mais relevante foi expresso por

eles. Posteriormente, tais codificações foram organizadas em subtemas, e estes últimos

relacionados aos seus respectivos temas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram do estudo 8 diabéticos, sendo 7 mulheres e 1 homem, com idade entre

40 a 62 anos. Cinco eram casados, um divorciado, um viúvo e um solteiro. Os entrevistados

apresentaram como escolaridade o ensino fundamental incompleto. Quanto à remuneração,

sete entrevistados possuíam renda familiar entre R$1.000,00 e R$1.500,00 e um apresentava

renda de R$200,00. Em relação ao tempo médio para o diagnóstico da doença e de

8

acompanhamento nos grupos na UBS foi de 12 anos e 5 meses e 2 anos e 6 meses

respectivamente.

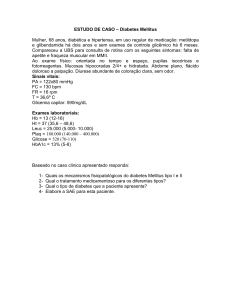

Quadro 1. Extrato dos trechos dos relatos e apresentação dos códigos identificados na análise das

entrevistas realizadas com os pacientes diabéticos. São Paulo, 2011.

TRECHOS DO RELATO

D5: “A alimentação é, como se diz, tem que se uma alimentação

adequada né, pra pôde a gente mante ela (DM) porque se não,

não tem como a gente faze ela baixa, ficá normal.”

D6: “Eu acho muito importante e ajuda muito o diabético, a

alimentação ajuda muito, (...) quando eu comecei a passá na

nutricionista e na endocrinologista eu me eduquei.”

D7: “Bom eu acredito que é pro controle da diabete né, a

importância é pra baixa a glicose né, controlá e pra num tê

pobremas de..., como é..., de hipoglicemia, outra hora subi demais,

acredito que é isso, muito importante.”

D1: “Eu posso até comê um pãozinho de manhã, comê de 3 em 3

horas, e assim, uma fruta que eu, um copo daqueles americano,

que eu posso picá, assim, coloca no copo medi e comê,

entendeu!?”

D4: “Eu falava a diabetes nunca vai me derrubá, eu que vo

derrubá ela, ela quase me levou, quase me levou, que eu tive o

infarto, né, foi depois disso e também depois que eu perdi um filho,

né ... A partir disso disse: não pêra aí vo te que me cuidá por se

não, né. E to fazendo direitinho, num sô de abusá não, agora né,

porque antes eu abusava.”

D5: “Aí eu fiz um exame no mês passado e a médica falô que meu

colesterol tava alto, ... mas agora graças a Deus a médica me deu

um alerta lá no hospital e eu to fazendo, faço tudo conforme ela

mandou.”

D2: “Ah, eu acredito que é muito importante, né (a alimentação).

Agora, eu nunca sigo as regras direitinho, porque sempre to na

rua. (...) Ou eu to no médico, ou to resolvendo alguma coisa, né, aí

eu como desordenadamente, eu sei que tem que seguir uma

dieta.”

D6: “... só que muitas vezes tem o que eu num posso comê, eu num

vô ficá sem comê entendeu!?.”

D1: “Agora às vezes o que eu não gosto mesmo é comê aquilo lá

todo dia, todo dia a mesma coisa, entendeu!?, se eu como uma

coisa hoje o máximo que eu posso comê é no almoço e no jantar,

porque amanhã já não consigo mais.”

D3: “... um arroz e feijão, porque a gente só come arroz e feijão,

né...”

D1: “Às vezes, passo o dia sem almoço, entendeu!?, só comendo

besteira, ela fala que isso aí é errado.”

D2: “mas eu falo assim, se eu tira a janta, eu ainda não consegui

tira, eu acho que seria melhor.”

D1: “Às vezes eu nem como, a médica fala que isso aí é errado,

né, às vezes, eu tomo café de manhã, (...), e só janto de noite, ela

acha que isso aí é errado, né, por quê não sei por quê mais ela diz

que isso aí é errado, tem que comer de 3 em 3 horas.”

D3: “... pra mim controlá melhor, pra mim não tomá insulina,

porque eu não tomo insulina né. Pra pessoa chegá até a insulina

alguma coisa pior né, eu acho, porque eu já cuidei de uma

senhora que tomava insulina né, e era de mais né, tadinha.”

CÓDIGO

Reconhecimento da importância da

alimentação para a melhora do diabetes.

Busca pela mudança de hábitos

alimentares

Dificuldade de adesão

Monotonia alimentar

Omissão de refeições

Dificuldade de compreensão das

orientações

9

D1: “Agora comô assim do meu jeito que eu sei, né, porque você

sabe que eu sô pobre, num tenho tudo aquilo do bom e do melhor

pra comê.”

D6: “Então a gente controla da maneira que pode, mas não que

faça correto, se fosse pra fazê certinho eu saberia fazê, só que às

vezes eu num faço porque num tem condições, é condições

financeiras.”

D2: “Geralmente a gente tenta come arroz, feijão, uma carne,

uma salada de berinjela (...) jiló né, que eu também gosto de faze

curtido (...) pra já compensa né (o DM)...”

D8: “Ah, como poucas vezes, minha fia fica reclamando porque

eu, dá 3 horas eu nem tinha nem almoçado “tem que almoça mais

cedo mãe, vai comê mais, come uma fruta, toma um café com leite,

com adoçante e leite desnatado”, que ela compra, “pra num ficá

com o estômago vazio”.

D1: “Aí ela falo “não, eu vo faze desses que ela pode come, é

diet". E ela fez um pequenininho pra mim, mas você sabe eu fico

assim meio preocupada, eu nem comi, (...) porque eu fico com

medo de come porque é doce, e não como.”

D2: “Então também já prestei atenção, já tomei refrigerante

normal, né, já fiz o dextro, só não lembro agora, e já fiz o teste

também nele diet, (...) dá diferença, essa sobe mais e o diet não

sobe.”

D1: “É muito importante (alimentação) (...) agora se não tiver de

jeito nenhum aquele outro pra mim come eu posso até prova.”

D2: “geralmente como de tudo, e o que mais me judia mesmo é o

refrigerante, né, a praga da “X”, não consigo viver sem ela e

também me prejudica bastante.”

D1: “Num tempos desse aí, eu cheguei na casa da minha filha,

né, aí tinha um café lá, ela falo “aí mãe toma” e eu falei “não,

não, não” porque eu só tomo com adoçante. Ela adoça com

açúcar, ela adoça todo o café, eu falei “não quero, não quero”,

“ah toma só um pouquinho, só pra senhora experimenta, a

senhora vei vê todo mundo”, “(...) eu adoro café, mas num tomei

porque tava doce com açúcar.”

D6: “Então o problema é esse, tem que se aquela carne bem sem

gordura, sem nada, mais eu to, o João (genro), pelo menos

baiano num gosta desses negócio, ele gosta é de costela com

gordura, aí eu como também, mas eu sei que num é certo, mais é

melhor comê do que ficá com fome.”

D8: “Me dá vontade de comê um doce porque minha fia come doce

né, aí eu vejo ela comendo aí dá água na boca, ô meu Deus.”

D1: “E é assim, então a gente tem que faze um pouco de esforço

pra vê se a vida demora mais um pouco a morrer, né.”

D3: “To com dúvida. Então eu preciso uma orientação melhor pra

sabê qual alimentação, né, pra mim comê, se posso, ou se eu num

posso, quantidade ou não, entendeu.”

E8: “Eu quero sabê o que comê direito sabe!?, pra num subi muito

a diabete.”

D5: “... aí foi mesmo que eu comecei (...), cozinho berinjela, tomo

água, bato ela com laranja tomo, só que é duas vezes por dia né,

o chá do alho também.”

Fonte: Elaborado pela autora.

Dificuldade financeira como restrição em

adquirir os alimentos.

Berinjela e jiló compensam o diabetes.

Suporte social

Desconfiança na alimentação tipo diet.

Dificuldade em conter os desejos

Falta de suporte familiar

Esperança em viver por mais tempo

Dúvidas quanto à alimentação

Berinjela, berinjela com laranja e chá de

alho são bons para controlar o DM

10

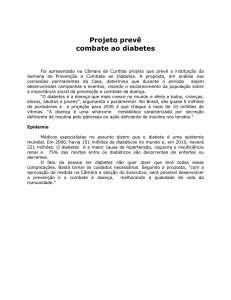

Quadro 2. Apresentação dos temas extraídos a partir dos códigos encontrados nas entrevistas realizadas

com os pacientes diabéticos. São Paulo, 2011.

CÓDIGOS

Reconhecimento da importância da

alimentação para a melhora do

diabetes

Busca pela mudança de hábitos

alimentares

Esperança em viver por mais

tempo

Monotonia alimentar

Omissão de refeições

Dificuldade financeira como

restrição em adquirir os alimentos

Dificuldade em conter os desejos

Dificuldade de adesão

Dúvidas quanto à alimentação

Desconfiança na alimentação tipo

diet

Berinjela e jiló compensam o

diabetes

Berinjela, berinjela com laranja e

chá de alho são bons para controlar

o DM

Dificuldade de compreensão das

orientações

Suporte social

Falta de suporte familiar

SUBTEMAS

TEMAS

Força de vontade

Reconhecimento da Terapia

Nutricional

Dificuldades e problemas com a

alimentação

Transgressão Alimentar

Desconfiança no tratamento

Crenças

Falta de informação/conhecimento

Apoio dos Profissionais

Influências interpessoais

Influências Familiares

Fonte: Elaborado pela autora.

3.1 Reconhecimento da Terapia Nutricional

- Força de vontade

O reconhecimento da importância da alimentação para a melhora do diabetes e da

busca pela mudança de hábitos alimentares é percebido pela maioria dos participantes como

parte essencial do tratamento, porém cada sujeito demonstra seus determinantes e vivências

pessoais que os fizeram buscar uma melhor qualidade de vida como percebido nos trechos

abaixo:

D4: “Eu falava a diabetes nunca vai me derrubá, eu que vo derrubá ela, ela quase me

levou, quase me levou, que eu tive o infarto, né, foi depois disso e também depois que eu

perdi um filho, né ... A partir disso disse: não pêra aí vo te que me cuidá por se não, né.

E to fazendo direitinho, num sô de abusá não, agora né, porque antes eu abusava.”

D5: “Aí eu fiz um exame no mês passado e a médica falô que meu colesterol tava alto, ...

mas agora graças a Deus a médica me deu um alerta lá no hospital e eu to fazendo, faço

tudo conforme ela mandou.”

11

Segundo Péres e col. (2007) a busca pela mudança de hábitos de vida não ocorre

magicamente, mas no decorrer de um percurso que envolve repensar o projeto de vida e

reavaliar suas expectativas de futuro. Em seu estudo, ao buscar as dificuldades dos pacientes

diabéticos em relação ao tratamento identificou que os sentimentos que favorecem maior

proximidade com as conseqüências na vida cotidiana do diabético podem facilitar a aquisição

de habilidades e atitudes que aumentam a adesão ao tratamento. O autor ainda revela que a

consciência da perda da condição de “indivíduo saudável” se dá, muitas vezes, tardiamente,

após a ocorrência de complicações provenientes do mau controle glicêmico, tornando

compreensível que o paciente alterne entre momentos de desânimo e momentos de maior

confiança no tratamento, como reflexo do que ocorre em seu próprio viver: ora crê que a vida

foi injusta consigo, ora crê que vale apena viver mesmo com suas limitações, assumindo-se,

então, como responsável por seu próprio destino e suas escolhas, o que pode ser reconhecido

no trecho que se segue:

D1: “E é assim, então a gente tem que faze um pouco de esforço pra vê se a vida

demora mais um pouco a morrer, né.”

Portanto, a renovação da esperança na vida parece ser um fator importante a ser

almejado na assistência ao diabético.

3.2 Transgressão Alimentar

- Dificuldades e problemas com a alimentação

As entrevistas revelaram algumas dificuldades e problemas com a alimentação como a

monotonia alimentar, revelado pelo trecho abaixo:

D1: “Agora às vezes o que eu não gosto mesmo é comê aquilo lá todo dia, todo dia a

mesma coisa, entendeu!?, se eu como uma coisa hoje o máximo que eu posso comê é no

almoço e no jantar, porque amanhã já não consigo mais.”

Quando monótona a alimentação, perde-se a motivação para realizá-la, tendendo a

acarretar diminuição do apetite, além de possíveis deficiências de nutrientes, pois o

metabolismo de um nutriente depende do outro. Assim, a pequena variedade alimentar

consumida pode fazer com que os nutrientes não sejam bem aproveitados ou até mesmo não

ingeridos.

12

A omissão de refeições também esteve presente nos discursos:

D1: “Às vezes, passo o dia sem almoço, entendeu!?, só comendo besteira, ela fala que

isso aí é errado.”

D2: “mas eu falo assim, se eu tira a janta, eu ainda não consegui tira, eu acho que seria

melhor.”

O atraso ou a omissão de refeições constituem-se em uma das situações de risco para a

hipoglicemia, uma complicação aguda do diabetes. Daí a importância de se explicar da

necessidade de fracionamento das refeições. O profissional deverá insistir nas vantagens do

fracionamento dos alimentos, distribuídos em três refeições principais e duas a três refeições

intermediárias complementares, nelas incluída a refeição noturna a fim de se evitar a

hipoglicemia noturna (SBD, 2003).

Alguns depoentes citam como impeditivo para a adesão a terapia nutricional sua

restrição financeira para adquirir os alimentos prescritos:

D6: “Então a gente controla da maneira que pode, mas não que faça correto, se fosse

pra fazê certinho eu saberia fazê, só que às vezes eu num faço porque num tem

condições, é condições financeiras.”

Os aspectos financeiros também foram citados por outros estudos como fator que

dificulta o seguimento das orientações alimentares (Péres e col., 2006; Cotta e col., 2009).

Muitas vezes tais orientações vão de encontro com a restrição financeira do paciente

diabético, tornando-se um entrave para segui-las, sendo assim o profissional que o acompanha

deve se instrumentalizar para propor aquisições acessíveis de acordo com suas condições

financeiras e discutir as possibilidades de substituições (Pontieri e Bachion, 2010). De acordo

com Cotta e col. (2009), uma possível intervenção que deve ser enfatizada, ao se tratar de uma

população de baixa renda, seria a horta caseira, por possibilitar o acesso a uma grande

variedade de alimentos a populações carentes e assim contribuir para uma melhoria da

alimentação a partir do cultivo de alimentos saudáveis. Dessa forma a educação nutricional

necessita ser difundida para que todos tenham conhecimento sobre alimentos de boa

qualidade e de baixo custo.

O desejo alimentar e a dificuldade de contê-lo também se mostraram presentes no

cotidiano do diabético:

D2: “geralmente como de tudo, e o que mais me judia mesmo é o refrigerante, né, a

praga da “X, não consigo viver sem ela e também me prejudica bastante.”

13

Na fala da entrevistada percebe-se uma sensação de frustração, pois a mesma ressente

da dificuldade de deixar de consumir o que lhe agrada, mesmo tendo consciência de lhe ser

prejudicial. Nesse sentido a doença mostra-se como uma ameaça a autonomia individual.

Algumas vezes, o tipo de rotina da pessoa também pode ser uma barreira para uma

alimentação mais adequada:

D2: “Ah, eu acredito que é muito importante, né (a alimentação). Agora, eu nunca sigo

as regras direitinho, porque sempre to na rua. (...) Ou eu to no médico, ou to resolvendo

alguma coisa, né, aí eu como desordenadamente, eu sei que tem que seguir uma dieta.”

Uma das maiores dificuldades do profissional de saúde no acompanhamento com

pacientes diabéticos é a baixa adesão ao tratamento por exigir mudanças nos hábitos de vida

já arraigados aos sujeitos, para tal a educação em saúde pode ser considerada uma estratégia

capaz de proporcionar maior adesão ao tratamento, dentre eles a terapia nutricional, uma vez

que agrega maior conhecimento a cerca da doença. Ferraz e col. (2000) consideram que o

enfoque da abordagem educativa ao diabético deve considerar os aspectos emocionais que

influenciam na adesão ao tratamento, indo além dos processos cognitivos para se atingir a

totalidades dos problemas vivenciados pelo paciente. Sendo assim, é imprescindível que ao

acompanharmos um paciente diabético seja considerado suas vivências, suas rotinas e hábitos,

pois, muitas vezes, as orientações alimentares parecem advir de uma maneira vertical, não

permitindo a participação do paciente e sem considerar suas condições de vida, seus

conhecimentos, crenças, sentimentos, comportamentos, enfim, o ser diabético deve ser

transformado em sujeito participativo em seu tratamento.

Outro código identificado, em relação ao subtema “Dificuldades e problemas com a

alimentação” foi às dúvidas quanto à alimentação:

D3: “To com dúvida. Então eu preciso uma orientação melhor pra sabê qual

alimentação, né, pra mim comê, se posso, ou se eu num posso, quantidade ou não,

entendeu.”

D8: “Eu quero sabê o que comê direito sabe!?, pra num subi muito a diabete.”

De acordo com o que o paciente sabe a respeito da terapia nutricional: sua

importância, suas necessidades, seus riscos, influenciarão suas práticas e estilo de vida no seu

cotidiano. Consideramos necessário que o mesmo tenha plenos conhecimentos, recebido pelos

profissionais, a cerca da terapia nutricional para que tome atitudes e escolhas corretas

14

facilitando seu tratamento, e evitando conseqüências futuras causadas pelo mau controle

glicêmico.

- Desconfiança no tratamento

Outro problema identificado foi o descrédito a respeito dos alimentos diet, conforme

ilustra a fala abaixo:

D2: “Então também já prestei atenção, já tomei refrigerante normal, né, já fiz o dextro,

só não lembro agora, e já fiz o teste também nele diet, (...) dá diferença, essa sobe mais

e o diet não sobe.”

Esse trecho demonstra a insegurança do entrevistado em consumir o alimento diet

devido ao fato de apresentar característica doce, cabendo ao profissional lidar com esses

receios e utilizar-se das informações de maneira mais dinâmica e direcionada a fim de se obter

uma melhor assimilação dos conhecimentos a cerca da alimentação destinada aos diabéticos.

- Crenças

Pode-se perceber por meio dos trechos, abaixo apresentados, que os tratamentos

complementares aparecem como uma ajuda na terapêutica tradicional:

D5: “... aí foi mesmo que eu comecei (...), cozinho berinjela, tomo água, bato ela com

laranja tomo, só que é duas vezes por dia né, o chá do alho também.”

Para orientarmos e estimularmos o autocuidado aos diabéticos precisamos

compreender suas crenças e como essas podem influenciar na forma como se cuidam e em

suas escolhas alimentares diárias. Conforme Xavier e col. (2009) o uso de práticas baseadas

no saber popular não são provenientes apenas da falta de esclarecimentos ou de recursos

financeiros por parte da população. As crenças e práticas baseadas no saber popular e em

experiências empíricas são adotadas como recursos destinados à manutenção da saúde ou cura

de doenças. De maneira geral, qualquer tratamento, ou mesmo cuidado é considerado como

uma tentativa de cura. Um novo tratamento ou cuidado é sempre iniciado com essa

expectativa, mesmo que ela apareça pouco provável, é algo ao qual se apegam, buscando

renovar suas esperanças (Silva e col., 2006).

15

No entanto, ao profissional cabe identificar quais as crenças que permeiam o paciente

diabético e que poderiam resultar na redução de sua capacidade de buscar soluções para os

problemas enfrentados para o controle do diabetes (Santos e col., 2005).

3.3 Apoio dos Profissionais

- Falta de informação/conhecimento

Os discursos mostraram uma dificuldade de compreensão das orientações dispensadas

ao longo de seu tratamento associada a orientações deficientes:

D1: “Às vezes eu nem como, a médica fala que isso aí é errado, né, às vezes, eu tomo

café de manhã, (...) e só janto de noite, ela acha que isso aí é errado, né, por quê não sei

por quê mais ela diz que isso aí é errado, tem que comer de 3 em 3 horas.”

O profissional deve estar atento para certificar o grau de compreensão que o paciente

teve das orientações realizadas, sendo capaz de detectar possíveis distorções do que foi

recomendado. Deve existir um diálogo entre o profissional e o paciente e um espaço para a

troca, para que o paciente coloque suas dúvidas, caso contrário poderá ocorrer a dificuldade

de adesão por interpretação errada das informações (Pontieri e Bachion, 2010).

O conhecimento técnico nem sempre será transmitido a todos da mesma forma,

devemos considerar as condições socioeconômicas, cultural e educacional a quem destinamos

as orientações e adaptá-las a realidade do indivíduo e da família, de modo a buscar a

compreensão daquilo que está sendo transmitido a fim de facilitar o processo de

conhecimento do paciente a cerca da terapia nutricional. Tais orientações devem garantir a

participação do paciente no tratamento, permitindo o diálogo e a construção do conhecimento.

3.4 Influências Familiares

- Influências Interpessoais

Em relação às influências interpessoais foi percebido nos discursos que há pacientes

que possuem apoio de seus familiares:

D8: “Ah, como poucas vezes, minha fia fica reclamando porque eu, dá 3 horas eu nem

tinha nem almoçado “tem que almoça mais cedo mãe, vai comê mais, come uma fruta,

toma um café com leite, com adoçante e leite desnatado”, que ela compra, “pra num ficá

com o estômago vazio”.

16

E aqueles que não encontram suporte em seu convívio familiar:

D1: “Num tempos desse aí, eu cheguei na casa da minha filha, né, aí tinha um café lá,

ela falo “aí mãe toma” e eu falei “não, não, não” porque eu só tomo com adoçante. Ela

adoça com açúcar, ela adoça todo o café, eu falei “não quero, não quero”, “ah toma só

um pouquinho, só pra senhora experimenta, a senhora vei vê todo mundo”, “(...) eu

adoro café, mas num tomei porque tava doce com açúcar.”

D6: “Então o problema é esse, tem que se aquela carne bem sem gordura, sem nada,

mais eu to, o João (genro), pelo menos baiano num gosta desses negócio, ele gosta é de

costela com gordura, aí eu como também, mas eu sei que num é certo, mais é melhor

comê do que ficá com fome.”

A família tem papel relevante no tratamento do diabetes, pois é incentivadora dos

comportamentos. O núcleo familiar pode ajudar o paciente nas mudanças dos hábitos, pois a

mudança de hábitos não afeta apenas o paciente, mas também tem repercussões na dinâmica

familiar.

Para Zanetti e col. (2008) a educação em saúde com diabéticos deve considerar os

componentes da família como integrantes às estratégias de tratamento convencionais. O

suporte familiar é fundamental, pois ele é um aliado para a aquisição de orientações de saúde

adequadas e no processo de enfrentamento da doença. Assim, o processo educativo deve

valorizar as experiências e os conhecimentos já adquiridos, guiado em valores e crenças do

próprio paciente e de seu núcleo familiar acerca da doença, pois o apoio dos familiares é um

requisito fundamental para que o diabético consiga alcançar o autocuidado de sua doença,

sejam eles a alimentação, o exercício ou a adesão ao tratamento medicamentoso.

Quanto à falta de suporte familiar, esta pode fazer com que o diabético se sinta

excluído de seu núcleo familiar, o que o desmotiva e dificulta sua aceitação em relação à

doença e sua adesão ao tratamento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O reconhecimento da terapia nutricional está relacionado a aspectos motivacionais

para o autocuidado que é influenciado pela sua vivência por meio das suas crenças,

sentimentos e conhecimentos. A transgressão alimentar surge como uma forma de driblar as

orientações transmitidas de forma vertical, tornando-se imprescindível o apoio dos

profissionais a fim de se construir e fortalecer o vínculo com a equipe multiprofissional,

considerando uma abordagem integrada entre profissional de saúde, paciente e família, uma

vez que as influências familiares determinam aspectos do comportamento do paciente

diabético.

17

A compreensão dos pacientes diabéticos a cerca do significado da sua alimentação no

controle de sua doença é determinada pela mudança de hábitos que perpassam pelas suas

vivências pessoais, diretamente relacionadas à sua alimentação que representam uma ameaça

ao seu livre arbítrio e autonomia.

A busca de estratégias de sensibilização para o paciente diabético controlar a sua

doença por meio da sua alimentação devem estar tangenciadas com a sua realidade,

contemplando aspectos educacionais, financeiros e da sua dinâmica familiar.

Sendo assim, a reflexão e conscientização dos profissionais da equipe da ESF sobre a

utilização da terapia nutricional no controle do paciente diabético têm as suas premissas na

busca da intersubjetividade do ser diabético, objetivando o cuidado integral e humanizado

com qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, T. S.; URSINE, P. G. S. Estudo de fatores associados à adesão ao tratamento

não farmacológico em portadores de diabetes mellitus assistidos pelo Programa Saúde da

Família, Ventosa, Belo Horizonte. Ciência & Saúde Coletiva, v. 13, supl. 2, p. 2189-2197,

2008.

ATHANIEL, M. A. S.; SAITO, R. X. de S. Saúde do Adulto Doenças e Agravos não

Transmissíveis: hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. In: OHARA, E. C. C.; SAITO, R. X.

de S. (orgs.). Saúde da Família: considerações teóricas e aplicabilidade. São Paulo:

Martinari, 2008. p. 279-321.

BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de Hipertensão e Diabetes: relatório

técnico. Brasília: Ministério da Saúde: 2011. 54p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. Avaliação do Plano

de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus no Brasil.

Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 64p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e

ao diabetes mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 26p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de reorganização da atenção à hipertensão arterial e

ao diabetes mellitus: hipertensão arterial e diabetes mellitus. Brasília: Ministério da

Saúde, 2002. 102p.

18

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Coordenação de Saúde da

Comunidade. Saúde da Família: uma estratégia para a reorientação do modelo

assistencial. Brasília: Ministério da Saúde, 1997. 36p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Manual para a

Organização da Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 1999. 40p.

BOGDAN, R.; BIKLEN S. Análise de Dados. In:_________. Investigação Qualitativa em

Educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto (Portugal): Porto, 1994. p. 203-241.

COSTA, G. D. da e col. Saúde da Família: desafios no processo de reorientação do modelo

assistencial. Rev Bras Enferm, Brasília, v. 62, n. 1, p. 113-118, jan./fev. 2009.

COTTA, R. M. M. e col. Hábitos e práticas alimentares de hipertensos e diabéticos:

repensando o cuidado a partir da atenção primária. Rev. Nutr., Campinas, v. 22, n. 6, p. 823835, nov./dez. 2009.

FERRAZ, A. M. e col. Atendimento multiprofissional ao paciente com diabetes mellitus no

ambulatório de diabetes do HCFMRP-USP. Medicina, Ribeirão Preto, v. 33, p. 170-175,

abr./jun. 2000.

GUIDONI, C. M. e col. Assistência ao diabetes no Sistema Único de saúde: análise do

modelo atual. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 45, n. 1, p. 37-48, jan./mar.

2009.

LOURENÇÃO, L. G.; SOLER, Z. A. S. G. Implantação do Programa Saúde da Família no

Brasil. Arq. Ciênc. Saúde, v. 11, n. 3, p. 158-162, jul./set. 2004.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia Qualitativa e Quantitativa. In:

_________. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2007. p. 269-288.

MINAYO, M. C. de S. Contradições e Consensos na Combinação de Métodos Quantitativos e

Qualitativos. In:_________. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 9.

ed. São Paulo: Hucitec, 2006. p. 54-76.

PAIM, J. S. Modelos de Atenção e Vigilância da Saúde. In: ROUQUAYROL, M. Z.;

ALMEIDA-FILHO, N. de. Epidemiologia & Saúde. 6. ed. Rio de janeiro: Medsi, 2003.

p.567-586.

19

PÉRES, D. S.; FRANCO, L. J.; SANTOS, M. A. dos. Comportamento alimentar em mulheres

portadoras de diabetes tipo 2. Rev Saúde Pública, v. 40, n. 2, p. 310-317, 2006.

PÉRES, D. S. e col. Dificuldades dos pacientes diabéticos para o controle da doença:

sentimentos e comportamentos. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v.15, n.6, p. 1105-1112,

2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104zzz11692007000600008&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 21 dez. 2010.

PONTIERI, F. M.; BACHION, M. M. Crenças de pacientes diabéticos da terapia nutricional e

sua influência na adesão ao tratamento. Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, n. 1, p. 151-160,

2010.

REINERS, A. A. O. e col. Produção bibliográfica sobre adesão/não-adesão de pessoas ao

tratamento de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 13, supl. 2, p. 2299-2306, 2008.

SBD – Sociedade Brasileira de Diabetes. Consenso brasileiro sobre diabetes 2002:

diagnóstico e classificação do diabetes melito e tratamento do diabetes melito do tipo 2.

Rio de Janeiro: Diagraphic, 2003. 72p.

SANTOS, E. C. B. dos e col. O cuidado sob a ótica do paciente diabético e de seu principal

cuidador. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 13, n. 3, p. 397-406, maio/jun. 2005.

SILVA, D. G. V. de e col. Pessoas com Diabetes Mellitus: suas escolhas de cuidados e

tratamentos. Rev Bras Enferm, v. 59, n. 3, p. 297-302, maio/jun. 2006.

XAVIER, A. T. da F.; BITTAR, D. B.; ATAÍDE, M. B. C. de. Crenças no autocuidado em

diabetes – Implicações para a prática. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, v. 18, n. 1, p.

124-130, jan./mar. 2009.

ZANETTI, M. L. e col. O cuidado à pessoa diabética e as repercussões na família. Rev Bras

Enferm, Brasília, v. 61, n. 2, p. 186-192, mar./abr. 2008.