A PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS DE UM CENTRO DE

REABILITAÇÃO VINCULADO AO SUS: ENFOQUE

FONOAUDIOLÓGICO BASEADO NA PROMOÇÃO DA

SAÚDE.

Curitiba, 2014

A PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS DE UM CENTRO DE

REABILITAÇÃO VINCULADO AO SUS: ENFOQUE

FONOAUDIOLÓGICO BASEADO NA PROMOÇÃO DA

SAÚDE.

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação Stricto Sensu em

Distúrbios da

Comunicação como requisito parcial para a obtenção do

título de Mestre

Discente: Jenane Topanotti da Cunha

Orientadora: Prof. Dra. Giselle Massi

Área de Concentração: Linguagem e Audição:

Modelos Fonoaudiológicos

Linha de Pesquisa: Fonoaudiologia e os Processos

de Linguagem

Curitiba, 2014

2

CUNHA, Jenane Topanotti da.

A Percepção dos Usuários de um Centro de Reabilitação

vinculado ao SUS: Enfoque Fonoaudiológico baseado na Promoção da

Saúde / Jenane Topanotti da Cunha – Curitiba, 2014.

Dissertação (Mestrado) – Universidade Tuiuti do Paraná –

UTP/PR.

Orientadora: Dra. Giselle Massi

1. Fonoaudiologia. 2. Saúde Pública

3

Este trabalho é dedicado integralmente à minha saudosa e única irmã Jeanesér

Topanotti (in memoriam), que durante sua vida me iluminou no caminho da

Fonoaudiologia e após seu trágico desencarne me inspirou nos momentos de

fraqueza. Minha eterna saudade!!!

4

AGRADECIMENTOS

Ao Divino Mestre, pela inspiração constante;

À minha linda família, meu agradecimento especial pela paciência e perdão pelos

momentos de ausência. Agradeço mеυ esposo Fabiano, qυе dе forma carinhosa

mе apoiou nоs momentos dе dificuldades; аos meus filhos amados João e Ana

Clara, qυе iluminaram dе maneira especial оs meus pensamentos, e dе forma grata

е grandiosa meus pais Sergio e Janilce, а quem еυ agradeço а minha existência!

À professora orientadora Dra. Giselle Massi, pоr seus ensinamentos е pela

confiança ао longo dаs supervisões, meu muito obrigada!

Agradeço às professoras Dra. Ana Cristina Guarinello e Dra. Kyrlian Bortolozzi qυе

mе acompanharam durante а qualificação e aceitaram participar da defesa deste

trabalho. É υm prazer tê-las nа banca examinadora;

Aos meus alunos, que instigam meus estudos e auxiliam na busca de conhecimento

contínuo;

A todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para o meu aprendizado e a

conquista deste degrau importante em minha vida.

5

“Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança

toda a força de sua alma, o universo conspira a seu favor”.

Johann Goethe

6

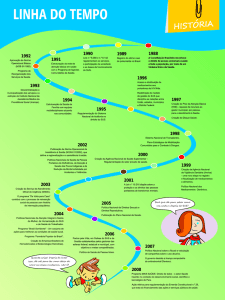

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO DO CENÁRIO DA PESQUISA............................62

FIGURA 2: FLUXOGRAMA DOS ENCAMINHAMENTOS PARA O CENTRO DE

REABILITAÇÃO.......................................................................................................63

FIGURA 3: REPRESENTAÇÃO DO PERCENTUAL DAS QUEIXAS/ MOTIVO DO

ENCAMINHAMENTO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FAG-SUS..............71

FIGURA

4:

PERCENTUAL

DE

QUALIFICAÇÃO

DOS

SERVIÇOS

FONOAUDIOLÓGICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE REABILITAÇÃO FAGSUS............................................................................................................................73

FIGURA 5: PERCENTUAL CLASSIFICATÓRIO PARA O TEMPO DE ESPERA NO

SETOR DE FONOAUDIOLOGIA ............................................................................76

7

LISTA DE TABELAS

TABELA 1: VALORES DE FREQUÊNCIA RELATIVA E ABSOLUTA REFERENTES

À AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPE DE TRABALHO DO CENTRO

DE REABILITAÇÃO .................................................................................................67

TABELA 2: VALORES DE FREQUÊNCIA RELATIVA REFERENTE A AVALIAÇÃO

DOS

SERVIÇOS

FONOAUDIOLÓGICOS

DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

................................................................................................................................80

8

LISTA DE ABREVIAÇÕES

AASI – Aparelho de Amplificação Sonora Individual

APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais

CEACRI- Centro de Apoio a Criança

CEONC- Centro de Oncologia Cascavel

CISOP- Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná

CRE - Centro Regional de Especialidades

DATAUNB – Centro de Pesquisas de Opinião Pública da Universidade de Brasília

ESF – Equipe da Saúde da Família

FAG- Faculdade Assis Gurgacz

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INAMPS - Instituto Nacional de Previdência Social

INPS- Instituto Nacional de Previdência Social

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

NASF- Núcleo de Apoio em Saúde da Família

NOB – Norma Operacional Básica

PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde

PNH – Politica Nacional de Humanização

PSF – Programa de Saúde da Família

SUS - Sistema Único de Saúde

TCE- Traumatismo Crânio-encefálico

UBS – Unidade Básica de Saúde

UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste

UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

UOPECAN- União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer

9

RESUMO

Introdução: Avaliações acerca da qualidade do atendimento dos serviços públicos , por parte de seus

usuários, têm sido foco atual de pesquisas no campo da saúde. A Participação Social, enquanto

princípio organizativo do Sistema Único de Saúde (SUS), vem norteando tais pesquisas, na medida

em que este princípio enfatiza o protagonismo dos sujeitos que se utilizam de serviços de saúde.

Objetivo: Verificar as percepções que os usuários do SUS têm a respeito de um Centro de

Atendimento, bem como dos serviços fonoaudiológicos prestados neste Centro. Método: Pesquisa de

campo, transversal, composta por entrevista realiz ada, no mês de agosto 2013, com 111 sujeitos

usuários do SUS e residentes no município de Cascavel-PR. A análise quantitativa foi realizada a

partir da aplicação do GraphPad Prisma 5.1, SPSS 15.0 e as testagens D‟agostino e Person, testes

não paramétricos comparativos F e Qui-quadrado. A abordagem qualitativa foi pautada na análise de

conteúdo. Resultados: A avaliação do Centro de Atendimento com sua estrutura física e equipe de

secretárias foi bem qualificada pelos usuários do SUS. Da mesma forma, foram bem avaliados os

serviços fonoaudiológicos quanto a aspectos relacionados à fila de espera, ao atendimento das

expectativas do usuário quanto ao trabalho fonoaudiológico, às explicações fornecidas pelo

fonoaudiólogo relativas às atividades desenvolvidas. Conclusão: O conhecimento do direito civil

relativo à saúde faz parte de um processo indispensável para a qualificação dos serviços públicos. Os

reflexos gerados pelo incentivo de um modelo de sociedade com maior participação social recaem na

construção de uma sociedade mais justa e igualitária como proposta da Promoção de Saúde.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Fonoaudiologia; Percepção dos Usuários; Promoção de

Saúde.

10

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO................................................................................................13

2. REVISÃO DA LITERATURA..........................................................................19

2.1.

SAÚDE – CONCEPÇÃO E NÍVEIS DE ATENÇÃO..............................19

2.2.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONSTITUIÇÃO, PRINCÍPIOS E

DIRETRIZES........................................................................................28

2.2.1. Sistema Único de Saúde – complementaridade da participação

privada.............................................................................................38

2.3.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO

EM SAÚDE...........................................................................................42

2.4.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E FONOAUDIOLOGIA.........................50

3. MATERIAIS E MÉTODOS..............................................................................59

3.1.

CENÁRIO DA PESQUISA....................................................................63

3.2.

DEFINIÇÃO DOS PARTICIPANTES....................................................65

3.3.

MATERIAL............................................................................................66

3.4.

PROCEDIMENTO PARA A COLETA E ANÁLISE DE DADOS...........66

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS.................................69

4.1.

PERFIL DA AMOSTRA........................................................................69

4.2.

CATEGORIAS DE ANÁLISE................................................................69

4.2.1. Avaliação geral do Centro de Reabilitação.....................................70

4.2.2. Avaliação específica dos serviços fonoaudiológicos.......................74

4.2.2.1. Busca/ procura pelo atendimento fonoaudiológico.....................74

4.2.2.2. Fila de espera para os atendimentos fonoaudiológicos.............79

4.2.2.3. Expectativa

do

atendimento

e

qualificação

do

trabalho

fonoaudiológico ........................................................................................83

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ..........................................................................93

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..............................................................96

11

Apêndice 1 – TCLE .................................................................................................109

Apêndice 2- Questionário Avaliativo .......................................................................110

Anexo 1- Parecer CEP – FAG..................................................................................113

Anexo 2 - Parecer CEP – UNIOESTE .....................................................................114

12

1. INTRODUÇÃO

As mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais ocorridas no século

XIX produziram alterações na vida em sociedade, incluindo-se os aspectos

relacionados à saúde em toda sua diversidade. Silva (2007) relata que o processo

de transformação da sociedade é também o processo de transformação da saúde e

dos

problemas

sanitários.

O

agir

sanitário

envolveu

fundamentalmente

o

estabelecimento de uma rede de compromissos, responsabilidades e estratégias em

favor da vida para que ela exista. Sendo assim, comprometer-se e responsabilizarse pelo viver e por suas condições são marcas e ações próprias da saúde, da

atenção e da gestão coletiva (TEIXEIRA & SOLLA, 2006).

No

Brasil,

a

garantia

da

saúde

para

a

população

significou

a

redemocratização do País e a constituição de um sistema de saúde unificado. Em

1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) tinha como tema “Democraci a é

Saúde” e constituiu-se um fórum de luta pela descentralização do sistema de saúde

e pela implantação de políticas sociais que defendessem e cuidassem da vida. Foi

um momento chave da Reforma Sanitária Brasileira para a afirmação da

indissociabilidade entre a garantia da saúde como direito social irrevogável e a

garantia dos demais direitos humanos e de cidadania (BRASIL, 2000).

O Sistema Único de Saúde – SUS, criado no Brasil em 1988 com a

promulgação da nova Constituição Federal, tornou o acesso à saúde gratuito a toda

população brasileira. A Constituição Federal definiu, em seu artigo 196, que a saúde

é direito de todos e dever do Estado. Até então, o modelo de atendimento era

dividido em três categorias: os que podiam pagar por serviços de saúde privado, os

que tinham direito à saúde pública por serem segurados pela previdência social

(trabalhadores com carteira assinada) e os que não possuíam direito algum. A

implantação do SUS unificou o sistema e descentralizou a gestão pública, deixando

de ser exclusivamente do poder executivo federal e passando a ser administrada por

estados e municípios (BRASIL, 2000).

O SUS representou uma conquista da sociedade brasileira e hoje é o maior

sistema público de saúde do mundo, atendendo cerca de 190 milhões de usuários,

sendo que 80% deste total dependem exclusivamente do próprio SUS para cuidar

da sua saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). Ainda segundo o Ministério da

13

Saúde, o SUS tem mais de 6,5 mil hospitais credenciados, 45 mil unidades de

atenção primária e 30,3 mil Equipes de Saúde da Família (ESF). O sistema realiza

2,8 bilhões de procedimentos ambulatoriais anuais, 19 mil transplantes, 236 mil

cirurgias cardíacas, 9,7 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia e

11 milhões de internações. Entre as ações mais reconhecidas do SUS estão a

criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Políticas Nacionais

de Atenção Integral à Saúde da Mulher, de Humanização do SUS e de Saúde do

Trabalhador, a realização de transplantes pela rede pública, além de participar de

programas de vacinação em massa de crianças e idosos em todo o País.

O Sistema Único de Saúde propõe oferecer um atendimento eficiente e com

qualidade para toda a população a partir do uso de políticas públicas bem definidas,

voltadas aos interesses da sociedade (FORTES, 2006). Nesta direção, a atenção à

saúde no Brasil tem sido voltada à formulação, implementação e concretização de

políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Há um grande esforço na

construção de um modelo de atenção à saúde que priorize ações de melhoria da

qualidade de vida dos sujeitos e da coletividade. Como integrantes de um sistema,

as organizações de saúde formam uma complexa rede, que inclui atributos da

população e do território nacional, da estrutura logística e da gestão em saúde. Cabe

aqui ressaltar que a definição, os limites e objetivos de um sistema de saúde são

específicos para cada país, de acordo com seus próprios valores e princípios

(ERDMANN, 2013).

O Sistema Único de Saúde no Brasil buscou materializar uma nova

concepção acerca da saúde, pois a mesma era entendida como o estado de nãodoença, o que fazia com que toda lógica do sistema girasse em torno da cura de

agravos à saúde. Essa lógica - que significava apenas remediar os efeitos das

doenças, com menor ênfase nas causas - deu lugar a uma nova noção centrada na

prevenção dos agravos e na promoção da saúde. Para tanto, a saúde passa a

relacionar-se com a qualidade de vida da população, a qual é composta pelo

conjunto de bens que englobam a alimentação, o trabalho, o nível de renda, a

educação, o meio ambiente, o saneamento básico, a vigilância sanitária e

farmacológica, a moradia e o lazer (BRASIL, 2000).

Nesta visão ampliada de saúde, o sujeito é visto como um todo e não como

partes fragmentadas, é considerado um ser social, que tem preocupações, anseios,

14

frustrações, contrariando o modelo biomédico que divide o ser humano em partes

específicas e trata-o como uma máquina (MATTA, 2007). Assim, tornou-se relevante

cuidar da vida, de modo que se reduzisse a vulnerabilidade ao adoecer, diminuindo

as chances de produção de incapacidade, de sofrimento crônico e de morte

prematura de sujeitos e de coletividades. Além disso, a análise do processo saúdeadoecimento evidenciou que a saúde é resultado dos modos de organização da

sociedade em determinado contexto histórico, e que o aparato biomédico não

consegue modificar os condicionantes desse processo, pois realiza um modelo de

atenção e cuidado marcado pela centralidade dos sintomas (BRASIL, 2006).

Ao longo desses 25 anos de existência, o SUS avançou historicamente

promovendo medidas como a descentralização e a municipalização de ações e

serviços; o fortalecimento da atenção básica; a ampliação de ações de prevenção a

doenças; o investimento em pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico de

equipamentos, vacinas e medicamentos; o desenvolvimento de sistemas de

informação e de gestão para monitorar resultados; a ampliação no número de

trabalhadores em saúde, e a maior participação e controle social da população por

meio da atuação dos Conselhos Municipais e Estaduais de Saúde.

A qualificação dos serviços públicos tem sido relatada em pesquisas atuais,

mostrando sua importância para a geração de estabilidade do setor público em

saúde. As questões relacionadas à qualidade dos serviços públicos e percepções

sobre o atendimento na área de saúde têm sido cada vez mais foco de atenção do

poder público e da comunidade em geral, podendo conduzir de forma mais efetiva a

organização de diretrizes para a melhoria do atendimento, voltado ao sujeito usuário

do Sistema Único de Saúde. O conhecimento da qualidade de um atendimento

prestado pelos serviços públicos é uma ferramenta útil para melhorias do mesmo,

pois a

satisfação ou não do paciente é um critério importante na avaliação da

qualidade do serviço, assim como a percepção destes pacientes sobre os serviços

de saúde públicos a que foram submetidos (MOIMAZ et al, 2010).

Um trabalho de pesquisa a ser realizado por meio das opiniões dos próprios

usuários do SUS pode possibilitar um redirecionamento de ações em saúde,

contribuindo para a melhoria das práticas organizacionais e profissionais dentro do

sistema público (MOURA & AGUIAR, 2004).

15

No primeiro semestre de 2012, o Ministério da Saúde publicou o “Relatório de

Pesquisa de Satisfação, com cidadãos usuários do SUS”, objetivando avaliar o grau

de satisfação dos usuários quanto aos aspectos de acesso e qualidade de

atendimentos. Foram ouvidos mais de 26 mil sujeitos em todo o País que utilizaram

o SUS nos últimos 12 meses para vacinação, consultas, exames, atendimento de

urgência, internação, ou que tivessem dependentes que utilizaram algum desses

serviços. Os resultados dessa pesquisa quanto à qualificação dos serviços

prestados pela Unidade Básica de Saúde obteve o escore de 38% de aprovação no

quesito “muito bom e bom” e 28% dos usuários classificaram como “ruim e muito

ruim”. Tentando identificar a relação entre a satisfação e o atendimento da demanda

deste usuário, a pesquisa demonstrou que a demanda foi resolvida para 60% dos

usuários, parcialmente resolvida para 25% e não foi resolvida para 14% dos

usuários do SUS. Segundo o Ministério da Saúde, os resultados foram considerados

positivos, apesar de o SUS ainda apresentar dificuldades para garantir o acesso

oportuno e de qualidade para toda população nas diferentes regiões brasileiras.

No que se refere mais especificamente à inserção da fonoaudiologia no SUS,

cabe ressaltar que o reconhecimento de que essa profissão está inserida nas

políticas

públicas

vem ganhando

cada vez mais visibilidade nacional. As

intervenções específicas que passaram a ser garantidas mediante lei e projeto de lei

foi o teste da orelhinha (Lei Federal nº 12.303, de 02 de agosto de 2010), e a

promoção da saúde vocal do professor (Projeto de Lei Federal nº 1128, de 2003),

dentre outras. Tais documentos legais evidenciam a necessidade da presença do

fonoaudiólogo entre os profissionais que fazem parte da equipe multiprofissional do

SUS.

Nessa direção, acompanhando o movimento nacional de democratização da

saúde, os serviços fonoaudiólogos passaram a definir seu papel junto ao sistema

público de maneira reflexiva, consciente e responsável. O fonoaudiólogo vem sendo

chamado a se comprometer com a saúde pública, buscando qualificar cada vez mais

seus atendimentos, mostrando a importância da sua atuação nos serviços públicos

de todo o país (PENTEADO & SERVILHA, 2004).

Portanto, é necessário que os fonoaudiólogos, bem como os demais

profissionais

que

atuam no

SUS, tenham conhecimento

dos

preceitos

e

características administrativas do serviço público. O fonoaudiólogo precisa se inteirar

16

dos assuntos pertinentes ao SUS, incluindo aspectos relacionados à humanização,

integralidade, equidade e

atuação coletiva, a fim de organizar seu trabalho e

direcionar ações que reflitam efeitos na comunidade e nas instituições públicas

voltadas a saúde (GOULART, 2003).

A análise da qualidade dos serviços fonoaudiológicos vinculados ao SUS é

imprescindível para o planejamento e a coordenação das atividades desenvolvidas

na saúde pública, pois contribui para a melhoria na assistência aos usuários,

juntamente com o desenvolvimento de uma prática mais humanizada e acolhedora,

exercida pelos profissionais de saúde, inclusive fonoaudiólogos. Saber o que

pensam os usuários sobre seus atendimentos revela-se importante também para

fortalecer os estudos sobre o SUS na perspectiva dos pacientes, demonstrando

suas percepções, vivências e experiências.

Assim, levando em consideração a qualificação de serviços públicos por parte

dos usuários e a atuação fonoaudiológica no SUS, neste estudo, objetivamos

analisar as percepções que os usuários de um Centro de Reabilitação, vinculado ao

Sistema Único de Saúde, têm a respeito do próprio Centro e dos serviços

fonoaudiológicos prestados. É importante salientar que este trabalho não tem como

foco a análise da efetividade ou não dos serviços no SUS, mas uma avaliação geral

da percepção dos usuários quanto aos serviços fonoaudiológicos a que foram

submetidos, bem como a avaliação do Centro de Reabilitação no qual estão

inseridos os serviços do SUS.

A pesquisa contou com a participação de 111 sujeitos, de ambos os sexos e

de idades variadas que fizeram uso de um ou mais serviços fonoaudiológicos

oferecidos em um Centro de Reabilitação, vinculado ao SUS. Este Centro faz parte

de uma instituição privada, situada na cidade de Cascavel – PR. Os sujeitos

participantes da pesquisa responderam um questionário com perguntas objetivas e

discursivas sobre as percepções dos atendimentos fonoaudiólogos realizados. A

análise e interpretação de dados foi realizada com abordagem qualitativa pautada na

análise de conteúdo e quantitativa com aplicação do GraphPad Prisma 5.1 e SPSS

15.0.

Esta dissertação está assim estruturada: inicialmente apresentamos uma

revisão bibliográfica sobre o tema em questão, abrangendo a constituição do

Sistema Único de Saúde, seus princípios e diretrizes, a humanização e o

17

acolhimento no sistema público, bem como a atuação fonoaudiológica no SUS. Num

segundo momento, será relatada a metodologia da pesquisa e por fim os resultados

encontrados neste estudo, bem como a discussão dos mesmos.

18

2. REVISÃO DE LITERATURA

Neste capítulo abordaremos as concepções e os níveis de atenção em saúde,

a constituição, os princípios e diretrizes do SUS, as questões da humanização e

acolhimento no sistema público e finalizaremos o capítulo relatando sobre a

Fonoaudiologia no Sistema Único de Saúde.

2.1.

SAÚDE – CONCEPÇÃO E NÍVEIS DE ATENÇÃO

Tradicionalmente, a saúde é abordada numa perspectiva individual e

fragmentária, que coloca os sujeitos e as comunidades como os únicos

responsáveis pelas mudanças ocorridas no processo saúde-adoecimento ao longo

da vida. O setor da saúde passou por dificuldades na forma de se produzir saúde,

induzindo o modelo médico como hegemônico. A assistência à saúde é centrada no

ato

prescritivo

que

produz o

procedimento, não

sendo

consideradas

as

determinações do processo saúde-doença centradas nos determinantes sociais,

ambientais e relacionadas às subjetivações, valorizando apenas as dimensões

biológicas (CECÍLIO, 1994; MERHY, CECÍLIO, NOGUEIRA, 1992; DONANGELO,

FERREIRA, 1976 in MALTA, 2010).

Contudo, na perspectiva ampliada de saúde - como definida no âmbito do

movimento da Reforma Sanitária Brasileira, do SUS e das Cartas de Promoção da

Saúde - os modos de viver não se referem apenas ao exercício da vontade e/ou

liberdade individual e da coletividade; ao contrário, os modos como sujeitos e

coletividades elegem determinadas opções de viver, de organizar suas escolhas e

criar novas possibilidades, satisfazem suas necessidades, desejos e interesses

dentro de um processo de construção social mais amplo (BRASIL, 2011).

O conceito ampliado de saúde é resultado de um processo de embates

teóricos que traz consigo um diagnóstico das dificuldades que o setor da saúde

enfrentou historicamente e a certeza de que a reversão deste quadro extrapolava os

limites restritivos da noção vigente. Encarar saúde apenas como ausência de

doenças nos legou a um quadro repleto não só das próprias doenças como de

desigualdades, insatisfação dos usuários, exclusão, baixa qualidade e falta de

comprometimento profissional. Para enfrentar esta situação, foi necessário buscar

uma nova concepção de saúde. Este novo conceito ampliado incorpora: meio físico

19

(condições geográficas, água, alimentação, habitação); meio socioeconômico e

cultural (emprego, renda, educação, hábitos); garantia de acesso aos serviços de

saúde

responsáveis

pela

promoção,

proteção

e

recuperação

da

saúde

(CUNHA&CUNHA, 2013).

O conceito de saúde que adotamos está em movimento, depende de valores

sociais, culturais, subjetivos e históricos. Podemos afirmar que um sistema de saúde

focado na promoção da qualidade de vida e de relações mais solidárias e

humanizadas, significa propor a constituição de uma vida saudável em seu sentido

mais amplo, na luta contra as desigualdades, na construção da cidadania e da

constituição de sujeitos que amam, sofrem, adoecem, buscam suas curas,

necessitam de cuidados, lutam por seus direitos e desejos.

Portanto, para ser saudável é preciso dispor de um conjunto de fatores, como

alimentação, moradia, emprego, lazer e educação. A saúde se expressa como um

retrato das condições de vida. Entretanto, a ausência de saúde não se relaciona

apenas com a inexistência ou a baixa qualidade dos serviços de saúde, mas com

um conjunto de determinantes. O sistema de saúde deve-se relacionar com todas as

forças políticas que caminhem na mesma direção - como a defesa do meio

ambiente, o movimento contra a fome, as manifestações pela cidadania, contra a

violência no trânsito, pela reforma agrária, etc. O SUS, ao abraçar este conceito,

pressupõe ainda a democratização interna da gestão dos serviços e dos sistemas de

saúde como um elemento a mais no movimento de construção da cidadania

(CUNHA&CUNHA, 2013).

Quando nos referimos à atenção a saúde, envolvemos todo o cuidado com a

saúde do sujeito, incluindo as ações e serviços de promoção, prevenção,

reabilitação e tratamento das doenças. O cuidado com a saúde está ordenado em

três níveis de atenção: a básica, a de média complexidade e a de alta complexidade,

visando à melhor programação das ações e serviços do sistema (MINISTÉRIO DA

SAÚDE, 2005).

O nível de atenção primária ou atenção básica em saúde é a modalidade de

atenção em saúde com o mais elevado grau de descentralização, como a Unidade

Básica de Saúde ou o Centro de Saúde da Família, cuja participação no cuidado se

faz necessária, identificando riscos e necessidades, coordenando o cuidado em

saúde dos sujeitos e de coletividades (MENDES, 2011).

20

A Atenção Primária à Saúde (APS) é uma estratégia de organização da

atenção à saúde de forma regionalizada, contínua e sistematizada em função da

maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando ações

preventivas e curativas, bem como a atenção aos sujeitos e comunidades. A APS

incorporou os princípios da Reforma Sanitária, levando o Sistema Único de Saúde a

adotar a designação Atenção Básica à Saúde (ABS) para enfatizar a reorientação do

modelo assistencial, a partir de um sistema universal e integrado de atenção à

saúde (MATTA, 2008). A Atenção Básica estabelece as ações de promoção e

proteção à saúde em um território definido e é de responsabilidade do município.

Historicamente, a ideia de atenção primária foi utilizada como forma de

organização dos sistemas de saúde pela primeira vez no Relatório Dawnson, em

1920. Esse documento do governo inglês procurou, de um lado, contrapor-se ao

modelo americano de cunho curativo, fundado no reducionismo biológico e na

atenção individual, e por outro, constituir-se numa referência para a organização do

modelo de atenção inglês, que começava a preocupar as autoridades daquele país,

devido ao elevado custo, à crescente complexidade da atenção médica e à baixa

resolutividade. O referido relatório organizava o modelo de atenção em centros de

saúde primários e secundários, serviços domiciliares e hospitais de ensino. Os

casos que o médico não tivesse condições de solucionar com os recursos

disponíveis nesse âmbito da atenção deveriam ser encaminhados para os centros

de atenção secundária, onde haveria especialistas das mais diversas áreas, ou

então, para os hospitais, quando existisse indicação de internação ou cirurgia. Foi

essa organização que caracterizou a hierarquização dos níveis de atenção à saúde

do Brasil (MATTA, 2008).

A atenção secundária ou média complexidade em saúde reúne os serviços

especializados e de apoio diagnóstico e terapêutico. Para ter acesso à atenção

secundária, o usuário geralmente é encaminhado por um serviço de atenção

primária. Na rede de saúde, a atenção secundária é formada pelos serviços

especializados em nível ambulatorial e hospitalar, com densidade tecnológica

intermediária entre a atenção primária e a terciária, interpretado então como

procedimento

de

média

complexidade.

Esse

nível

compreende

serviços

especializados, de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e

emergência (ERDMANN et al, 2013).

21

A

Atenção

Secundária

está

baseada

na

organização

do

Sistema

Microrregional dos Serviços de Saúde que tem o objetivo de definir as diretrizes para

a organização regionalizada deste nível. A organização se dá por meio de cada uma

das microrregiões do Estado, onde há hospitais de nível secundário que prestam

assistência nas especialidades básicas (pediatria, clínica médica e obstetrícia), além

dos serviços de urgência e emergência, ambulatório eletivo para referências e

assistência a pacientes internados, treinamento, avaliação e acompanhamento da

Equipe de Saúde da Família (MATTA, 2008).

A atenção à saúde de nível terciário ou alta complexidade é integrada pelos

serviços ambulatoriais e hospitalares especializados. É constituído por instituições

que concentram tecnologia de maior complexidade e devem oferecer à população

atendimento de excelência, servindo de referência para outros serviços, sistemas e

programas em saúde (MENDES, 2011).

A Atenção Terciária é organizada em polos macrorregionais, através do

sistema de referência. É o modelo técnico-científico de atenção à saúde, que

privilegia um ambiente com grandes tecnologias para a prática de cuidados. As

áreas hospitalares que compõem o atendimento de grande complexidade no SUS

estão organizadas para a realização de procedimentos que envolvem alta tecnologia

e/ou alto custo, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, parto de alto

risco, traumato-ortopedia, neurocirurgia, diálise. A atenção terciária envolve também

a assistência em cirurgia reparadora (mutilações, traumas ou queimaduras graves),

cirurgia bariátrica, cirurgia reprodutiva, reprodução assistida, genética clínica,

distrofia muscular progressiva, osteogênese imperfeita e fibrose cística. Entre os

procedimentos ambulatoriais de alta complexidade estão a quimioterapia, a

radioterapia, a hemoterapia, a ressonância magnética e a medicina nuclear

(BRASIL, 2011).

A legislação constitucional (Leis 8080/90 e 8142/90) detalha os mecanismos

para a promoção, proteção e recuperação da saúde no contexto da atenção

descentralizada das ações e serviços. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL,

2002), a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Saúde - NOB 01/96,

explicita um novo modelo de atenção, apresentando como bases para sua

estruturação:

22

- a participação da população dentro dos serviços de atendimento, favorecendo a

criação de vínculos entre o serviço e os usuários, caracterizando uma

participação mais criativa e realizadora para os sujeitos;

- as ações de saúde devem ser centradas na qualidade de vida dos sujeitos e no

seu meio ambiente, bem como nas relações da equipe de saúde com a

comunidade;

- o modelo epidemiológico, por entender que este incorpora como objeto de ação

os sujeitos, o ambiente e os comportamentos interpessoais;

- o uso de tecnologias de educação e de comunicação social por constituírem parte

essencial em qualquer nível de ação;

- a construção da ética coletiva que agrega as relações entre usuário, sistema e

ambiente, e que possibilita modificações nos fatores determinantes, instigando os

sujeitos a serem agentes de sua própria saúde;

- as

intervenções

ambientais

que

suscitem articulações intersetoriais para

promover e recuperar a saúde.

Para consolidar o modelo proposto, a NOB 01/96 institucionalizou os

Programas Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Saúde da Família (PSF)

como estratégias necessárias à reorganização do modelo de atenção, definindo

percentuais de financiamento como forma de incentivo aos gestores que aderirem a

estes programas.

Ao definir os campos de atenção à saúde, esta Norma enfatiza a promoção

da saúde como pertinente às responsabilidades do SUS. Refere-se principalmente

às políticas externas ao setor, que interferem nos determinantes sociais dos

processos de saúde e de doença das coletividades, de que parte das questões

relativas às políticas sociais e econômicas - emprego, habitação, educação, lazer e

à disponibilidade e qualidade dos alimentos - enfatizando a necessidade da

programação dos mecanismos que propiciem a integração dessas políticas e ações.

O documento ressalta, ainda, que as ações de política setorial, administrativas,

planejamento e comando em saúde são inerentes e integrantes do contexto

daquelas envolvidas na assistência e nas intervenções ambientais, explicitando

ações de comunicação e educação em saúde como componentes da atenção a

saúde.

23

Assim, as intervenções em saúde buscam ampliar seu olhar, tomando como

objeto os problemas e as necessidades em saúde, de modo que a organização da

atenção e do cuidado envolva, ao mesmo tempo, dois tipos de ações: aquelas que

operam sobre os efeitos do adoecer e aquelas que buscam incidir na saúde dos

sujeitos, tendo como foco as suas condições de vida, favorecendo a ampliação de

escolhas saudáveis no território onde vivem e trabalham.

Nesse sentido, é preciso entender que há uma diferença entre conceituações

vinculadas à prevenção e as concernentes a promoção em saúde.

Conceitualmente diferenciar Prevenção e Promoção da Saúde constitui-se em

trabalho dificultoso. Porém, na prática profissional há distinções, pois claramente

tem implicações na atuação do profissional, dependendo do seu embasamento

teórico:

[...] diferença entre „prevenção‟ e „promoção‟ da saúde... é radical porque

implica mudanças profundas na forma de articular e utilizar o conhecimento

na formulação e operacionalização das práticas de saúde – e isso só pode

ocorrer verdadeiramente por meio da transformação de concepção de

mundo (...).

as práticas em promoção, da mesma forma que as de

prevenção, fazem uso do conhecimento científico (...). Isso pode gerar

confusão e indiferenciação entre as práticas, em especial porque a

radicalidade da diferença entre prevenção e promoção raramente é

afirmada e/ou exercida de modo explícito (CZERESNIA& FREITAS, 2003

1

pág. 41).

O termo 'prevenir' tem o significado de preparar; chegar antes de; dispor de

maneira que evite dano ou mal; impedir que se realize. A prevenção em saúde exige

uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural a fim de tornar

improvável o progresso posterior da doença. As ações preventivas definem-se como

intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo

sua incidência e prevalência nas populações. A base do discurso preventivo é o

conhecimento epidemiológico moderno; seu objetivo é o controle da transmissão de

doenças infecciosas e a redução do risco de doenças degenerativas ou outros

agravos específicos (CZERESNIA & FREITAS, 2003).

1

Esse texto é uma versão revisada e atualizada do artigo The concept of health and the diference

between promotion and prevention, publicado nos Cadernos de Saúde Pública (Czeresnia, 1999). In:

Czeresnia D, Freitas CM (org.). Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de

Janeiro: Ed. Fiocruz, 2003. p.39-53

24

A prevenção nos faz pensar em afastamento de algo que não seja bom,

associa-se à negatividade, pois pressupõe um conceito de ausência ou eliminação

de doenças. A partir de construções científicas inspiradas no modelo científico de

René Descartes (1596 – 1650), o método cartesiano é encontrado principalmente

nas áreas Exatas e Biológicas, exemplo do modelo biomédico vigente na área da

saúde. Descartes propôs que para entender algo, deveríamos desmembrá-lo em

partes, compreender cada parte e depois reuni-las novamente no todo, o que

permitiria a compreensão do “todo” daquele fenômeno. Grandes avanços da

medicina foram conquistados segundo esta racionalidade e isso foi determinante na

saúde. Em tal racionalidade cartesiana, pressupõe-se que para estudarmos algo

precisamos primeiramente reduzir ao máximo um fenômeno a pequenas partes que

sejam possíveis de controle e manipulação e, em segundo lugar, reunir partes

chegando-se, assim, a uma explicação do fenômeno inteiro. Isso implica na maneira

de se fazer pesquisas em um ambiente controlado e intervenções na área médica/

saúde até os dias de hoje, utilizando-se a racionalidade de “causa e efeito”, próprio

do modelo biomédico (CZERESNIA & FREITAS, 2003).

Este pensamento recebe críticas que se relacionam ao campo da promoção

em saúde à medida que nem todas as situações são manipuláveis e passíveis de

serem estudadas em ambientes controlados e que o comportamento isolado de um

fenômeno pode ser diferenciado quando está em relação com o todo.

Embora o termo Promoção de Saúde tenha sido usado a princípio para

caracterizar os níveis de atenção da medicina preventiva (Leavell & Clark, 1976),

seu significado foi mudando e passando a representar, mais recentemente, um

enfoque político e técnico em torno do processo saúde-doença-cuidado. O conceito

moderno de Promoção da Saúde (e a prática consequente) surgiu e se desenvolveu

nos países desenvolvidos, particularmente no Canadá, Estados Unidos e países da

Europa Ocidental. Quatro importantes Conferências Internacionais realizadas em

Ottawa (WHO, 1986), Adelaide (WHO, 1988), Sundsvall (WHO, 1991) e Jacarta

(WHO, 1997), desenvolveram as bases conceituais e políticas da Promoção da

Saúde. Na América Latina, em 1992, realizou-se a Conferência Internacional de

Promoção da Saúde (OPAS, 1992), trazendo formalmente o tema para o contexto

nacional (BUSS, 2000).

25

Promover tem o significado de fomentar, gerar. Promoção da saúde define-se

então de maneira mais ampla que prevenção, pois se refere a medidas que não se

dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas servem para aumentar a

saúde e o bem-estar geral. As estratégias de promoção enfatizam a transformação

das condições de vida e de trabalho que conformam a estrutura subjacente aos

problemas de saúde, demandando uma abordagem intersetorial (CZERESNIA,

2003).

A promoção parte de uma perspectiva baseada na presença da saúde e não

em ser livre de doenças, explicitado nesta passagem:

[...] esta ampliação da saúde opera sua abordagem por um conceito

“positivo”, ou seja, que busca a definição de saúde por sua ampla

ramificação e presença cotidiana e não por sua ausência, c omo no caso por

uma enfermidade. (MARCONDES, 2004, pág.06).

A ideia da promoção nos remete ao desenvolvimento de algo favorável à

saúde; ir ao encontro da saúde. Promoção se relaciona, então, com conceitos de

autonomia, empoderamento, vulnerabilidade e equidade. Segundo Fleury- Teixeira

(2008), a Promoção de Saúde envolve:

[...] a atuação para ampliação do controle ou domínio dos sujeitos e

comunidades sobre os determinantes de sua saúde. Identificamos aí o eixo

das ações promotoras de saúde, o que nos permite localizar a autonomia

como categoria norteadora da atuação em promoção da saúde. Podemos

dizer, portanto, que a promoção da saúde busca ampliação da autonomia

de sujeitos e comunidades; esse é, a nosso ver, o cerne da proposição do

empoderamento individual e coletivo. (FLEURY- TEIXEIRA, 2008 pág.

2115).

Esta perspectiva firma um compromisso com um ser social e histórico. Podese considerar que a promoção da saúde é o processo de capacitação da

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma

maior participação no controle deste processo. Para atingir um estado de bem-estar

físico, mental e social, os sujeitos devem saber identificar aspirações, satisfazer

necessidades e modificar favoravelmente o meio social (TEIXEIRA, 2006).

A Promoção da Saúde é integral, na medida em que procura criar e fortalecer

elos entre diversos setores e programas, não apenas dentro do setor de saúde, mas

envolvendo também agências de governo, organizações não governamentais e

26

movimentos sociais (CARVALHO, 2008). Neste sentido, incorporam-se valores

como solidariedade, equidade, democracia, cidadania, participação e parceria que

se constitui numa combinação de estratégias, envolvendo diferentes atores: Estado,

comunidade, família e sujeito (MACHADO, 2006). Assim, a promoção da saúde não

é responsabilidade exclusiva do setor da saúde, e vai para além de um estilo de vida

saudável, na direção de um bem-estar global (OMS, 2001).

Ao ampliar o conceito de prevenção para promoção de saúde, modificamos

também as ações que se envolvem com a saúde e a qualidade de vida dos sujeitos.

Marcondes (2004) relata que aproximar a saúde da qualidade de vida traz desafios

devido à abrangência destas concepções e que devemos empreender esforços para

que esta abordagem sobre saúde possa verdadeiramente contemplar questões

como a busca da felicidade e a realização de potenciais pessoais e coletivos;

questões que não são resolvidas pela lógica da prevenção.

27

2.2.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONSTITUIÇÃO, PRINCÍPIOS E

DIRETRIZES

A história da saúde pública brasileira iniciou-se em 1808, embora o Ministério

da Saúde só foi instituído no dia 25 de julho de 1953, com a Lei nº 1.920, que

desdobrou o Ministério da Educação e Saúde em dois ministérios: Saúde e

Educação e Cultura. A partir da sua criação, o Ministério passou a encarregar-se,

especificamente, das atividades até então de responsabilidade do Departamento

Nacional de Saúde (DNS), mantendo a mesma estrutura que, na época, não era

suficiente para dar ao órgão governamental o perfil de Secretaria de Estado,

apropriado para atender aos importantes problemas de saúde pública existente. Na

verdade, o Ministério limitava-se a ação legal e a mera divisão das atividades de

saúde e educação, antes incorporadas num só Ministério. Mesmo sendo a principal

unidade administrativa de ação sanitária direta do governo, essa função continuava

ainda distribuída por vários Ministérios, com dispersão de recursos financeiro e

pessoal técnico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).

No início dos anos 60, a desigualdade social ganha dimensão no discurso dos

sanitaristas em torno das relações entre saúde e desenvolvimento, marcado pela

baixa renda per capita e a alta concentração de riquezas. O planejamento de metas

de crescimento e de melhorias conduziram a propostas para adequar os serviços de

saúde pública à realidade diagnosticada pelos sanitaristas da época e obtiveram

marcos importante como, por exemplo, a formulação da Política Nacional de Saúde,

em 1961, com o objetivo de redefinir a identidade do Ministério da Saúde e colocá-lo

em sintonia com os avanços verificados na esfera econômico-social (MINISTÉRIO

DA SAÚDE, 2005).

A partir do final da década de 80, destaca-se então a Constituição Federal de

1988, que determinou ser dever do Estado garantir a saúde a toda a população e,

para tanto, criou o Sistema Único de Saúde. Em 1990, o Congresso Nacional

aprovou a Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, que operacionalizou o SUS.

Convém explicitar que, de acordo com o artigo 196 da Constituição Federal

(1988):

[...] A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doença e de

28

outros agravos e ao acesso igualitário às ações e serviços para sua

promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 2000)

Assim, além de explicitar o direito à saúde a todos os brasileiros, esse artigo

afirma que cabe ao Estado a responsabilidade de promover a saúde e de proteger o

sujeito contra os riscos de doenças, assegurando-lhe acesso a serviços de saúde.

Dessa forma, a Constituição Brasileira de 1988 surgiu como um marco no campo da

Saúde Pública na medida em que, por meio da implantação do SUS, buscou-se

assegurar o acesso igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e

recuperação da saúde de todo e qualquer brasileiro.

Nessa direção, o SUS foi definido como um sistema integrado e

descentralizado de ações e serviços que visam à redução do risco de doença e ao

acesso universal e igualitário da população à saúde, tendo como princípios

fundamentais a equidade, a universalidade e a integralidade. De acordo com Buss

(2005), o SUS, ao contrário do modelo tradicional que se centrava na doença e na

hospitalização, prioriza as ações de proteção e promoção da saúde dos sujeitos e da

sua família, de forma integral e contínua.

Portanto o SUS, a partir da sua criação - marcada pelas exigências da

Constituição de 1988 - é considerado a representação da materialização de uma

nova concepção acerca da saúde em nosso país. Antes, a saúde era entendida

como o estado de não doença, o que fazia com que toda lógica dos serviços de

saúde girasse em torno da cura de doenças. Essa lógica - que se focava apenas na

remediação dos efeitos dos problemas de saúde, com menor ênfase nas causas

vinculadas a aspectos socioeconômicos - deu lugar a uma nova concepção centrada

na promoção da saúde. Cabe esclarecer que a criação do SUS se dá a partir de

uma concepção de saúde que se vincula à qualidade de vida da população. E tal

qualidade, nessa concepção depende de um conjunto de bens materiais e

simbólicos que englobam a alimentação, o trabalho, o nível de renda, a educação, o

meio ambiente, o saneamento básico, a vigilância sanitária e farmacológica, a

moradia, o lazer, entre outros (BRASIL, 2000).

Nesse sentido, o SUS foi projetado para assumir os Princípios Doutrinários e

Princípios Organizativos. Os Princípios Doutrinários são a Universalidade,

Equidade e Integralidade, que se constituem como as bases que norteiam as

29

diversas ações em saúde. Os Princípios Organizativos ou Diretrizes do SUS são

aqueles que direcionam os seus rumos quanto às diretrizes políticas, organizativas e

operacionais, apontando “como” deve ser construído o sistema público de saúde.

Tais princípios são a Descentralização, a Regionalização, a Hierarquização e a

Participação social (TEIXEIRA, 2006).

Sobre os Princípios Doutrinários do SUS, a universalidade propõe que a

saúde é um direito de cidadania de todos os sujeitos e cabe ao Estado assegurá-lo,

sendo seu acesso às ações e serviço garantia a todos, independentemente de sexo,

raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais. O princípio da

universalidade tem sido representativo nas lutas populares, que o reivindicam como

um direito humano e um dever do Estado na sua efetivação (MATTA, 2009).

Para que o SUS venha a ser universal é preciso que haja o desencadeamento

de um processo de universalização, isto é, um processo de extensão de cobertura

dos serviços, de modo que se tornem acessíveis a toda a população. A

universalidade da assistência não é apenas a garantia dos serviços de saúde, e sim

do direito à saúde (TEIXEIRA, 2006). A autora ainda relata que existem duas

direções previstas pela universalidade:

- garantia a toda população por serviços de saúde;

- acesso, para toda população, a condições de vida que favoreçam a saúde.

Para isso, ainda é preciso eliminar barreiras jurídicas, culturais e sociais que

se interpõem entre a população e os serviços. A barreira jurídica foi amenizada com

a Constituição Federal de 1988, na medida em que universalizou o direito à saúde, e

eliminou a necessidade do usuário do sistema público colocar-se como trabalhador

ou como “indigente”, situações que condicionavam o acesso aos serviços públicos

anteriores à criação do SUS.

A universalidade aponta, então, para o rompimento com a tradição

previdenciária do sistema de saúde brasileiro, que conferia unicamente aos

trabalhadores formais, por meio da contribuição previdenciária, o acesso às ações e

serviços de saúde (MATTA, 2008).

De fato, os trabalhadores com carteira assinada (e seus dependentes)

empregados ou autônomos, ativos ou aposentados tinham o direito assegurado aos

serviços do antigo INAMPS, na medida em que contribuíam para a Previdência

Social. Aos excluídos do mercado formal de trabalho restava a condição de

30

“indigentes”, pobres que recorriam às instituições filantrópicas ou aos serviços

públicos mantidos pelo Ministério da Saúde ou da Educação (Centros e Hospitais

Universitários) e pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

A barreira sociocultural também é levada em consideração no processo de

universalização, na medida em que aparecem dificuldades na comunicação entre os

prestadores de serviços públicos e seus usuários. Grande parte da população ainda

não dispõe de condições educacionais e culturais que facilitem o diálogo com os

profissionais de saúde, o que se reflete na dificuldade de entendimento e de

compreensão acerca dos procedimentos necessários para prevenção de riscos e de

recuperação da sua saúde. Uma simples receita médica pode ser um texto

ininteligível para grande parte da população que não consegue interpretar o que lê.

A transposição dessa barreira cultural e comunicativa entre os usuários e o sistema

de saúde é, certamente, um dos maiores desafios a serem enfrentados na

perspectiva da universalização do acesso, não só aos serviços, como também à

informação necessária para o envolvimento dos sujeitos neste processo (TEIXEIRA,

2006).

Esforços variados estão sendo desenvolvidos para melhorar os parâmetros

da universalização, que vão desde o desenvolvimento de ações de educação em

saúde pelos trabalhadores do setor público, até a normatização das bulas dos

medicamentos e implantação de serviços de ouvidoria para avaliação da assistência,

de modo a se multiplicar em canais de comunicação entre os profissionais da saúde

e usuários do sistema público (BRASIL, 2011).

Para garantir a universalização do acesso, a construção do SUS tem

demandado um esforço enorme para a garantia do financiamento do sistema, bem

como para o gerenciamento adequado dos recursos, de modo que sejam utilizados

na qualificação dos serviços públicos de saúde em todo o país (MINISTÉRIO DA

SAÚDE, 2005).

Percebemos

que,

apesar

de

assegurada

constitucionalmente,

a

universalidade na saúde faz parte de lutas pela democratização da saúde. O valor

da universalidade tem sido defendido, na formação e na gestão do trabalho em

saúde, como uma estratégia para fortalecer o SUS e como uma forma de ampliação

da participação popular (PINHEIRO & MATTOS, 2005).

31

A universalidade não é apenas um elemento da atenção à saúde de um

Estado, mas um valor a ser fortalecido e defendido como um projeto emancipatório

de sociedade. A ideia de construção da universalidade permite a valorização de

suas dimensões histórica, política e cultural (MATTA, 2008).

Assim, o acesso universal - princípio da universalidade - significa que ao SUS

compete atender a população brasileira independente de raça, renda, escolaridade

ou religião, seja através dos serviços estatais prestados pelo Distrito Federal,

Estados e Municípios, seja por meio dos serviços privados conveniados ou

contratados com o poder público.

Neste contexto, coloca-se em cena a equidade.

Este princípio relata à

necessidade de se alcançar a igualdade de oportunidades de sobrevivência, de

desenvolvimento pessoal e social entre os membros de uma dada sociedade. O

ponto de partida da noção de equidade é o reconhecimento da desigualdade entre

as pessoas e os grupos sociais e a percepção de que muitas dessas desigualdades

são injustas e devem ser superadas. Em saúde, especificamente, as desigualdades

sociais se apresentam diante do adoecer e do morrer, reconhecendo-se a

possibilidade de redução dessas desigualdades, de modo a garantir condições de

vida e saúde mais justa para todos (ESCOREL, 2009).

Apesar dos sujeitos possuírem direito aos serviços, as pessoas não são

iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade

significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior

(TEIXEIRA, 2006).

Os estudos sobre equidade são recentes, porém existe uma longa trajetória

que antecede a incorporação deste conceito como orientador das políticas de saúde.

Antes do processo de redemocratização da saúde, os serviços de saúde

concentravam-se nos grandes polos industriais, por abrigar a maior parte da

população com emprego formal. Nesta condição, os municípios periféricos sofriam

prejuízo e ficavam submetidos a ações filantrópicas e de baixa resolutividade no

setor da saúde, onde recebia mais quem precisava menos e recebia menos quem

precisava mais. Os grupos sociais que economicamente são vulneráveis pagam o

maior tributo em termos de saúde acumulando a carga de maior frequência de

distribuição

de

doenças, sejam estas

de

origem infecciosas ou crônico-

degenerativas (ESCOREL, 2009).

32

A equidade leva em consideração o fato das pessoas serem diferentes e

terem necessidades diversas. Uma distribuição equitativa responde ao princípio

marxista que diz: ...“de a cada um segundo suas capacidades e necessidades”

(MARX, 1875). Sendo assim, o princípio de equidade estabelece um parâmetro de

distribuição heterogênea. Se o SUS oferecesse exatamente o mesmo atendimento,

para todas as pessoas da mesma maneira, em todos os lugares, estaria

provavelmente oferecendo coisas desnecessárias para alguns e deixando de

atender às necessidades de outros, mantendo assim as desigualdades.

Em relação ao acesso e utilização dos serviços de saúde, verificam-se graus

de complexidade por sujeitos com necessidades iguais de saúde.

[...] As condições de saúde de uma população estão fortemente associadas

ao padrão de desigualdades sociais existentes na sociedade. [...] Já a

equidade no acesso e utilização de serviços de saúde são expressão direta

das características do sistema de saúde. A disponibilidade de serviços e de

equipamentos diagnósticos e terapêuticos, a sua distribuição geográfica, os

mecanismos de financiamento dos serviços e a sua organização

representam características do sistema que podem facilitar ou dificultar o

acesso aos serviços de saúde. Modificações nas características do sistema

de saúde alteram diretamente as desigualdades sociais no acesso e no uso,

mas não são capazes de mudar por si só as desigualdades sociais nas

condições de saúde entre os grupos sociais (Travassos & Castro, pág.11,

2008).

Políticas equitativas constituem um meio para se alcançar a igualdade. Numa

perspectiva relativamente utópica, pode-se pensar que ações desse tipo integrariam

uma fase intermediária, visando a atingir a igualdade de condições e oportunidades

sociopolíticas. Ou seja, fazendo uma distribuição desigual para pessoas e grupos

sociais desiguais (mais para quem tem menos) atingiríamos (hipoteticamente) uma

situação de igualdade, em que todos teriam acesso às mesmas coisas, fossem elas

bens e serviços ou oportunidades. Mas, uma vez atingido esse patamar de

igualdade de condições, as políticas equitativas ainda seriam necessárias, pois não

se pode prescindir dos critérios de justiça. E, sobretudo no campo da saúde, em que

as necessidades são sempre diferentes, em que cada caso é um caso, a igualdade

de condições parece algo difícil de ser atingido e políticas equitativas serão sempre

imprescindíveis (ESCOREL, 2009).

A contribuição que um sistema de serviço de saúde pode gerar supera as

desigualdades sociais em saúde, implicando na redistribuição da oferta de ações e

33

serviços, e na redefinição do perfil dessa oferta, de modo a priorizar a atenção em

grupos sociais cujas condições de vida e saúde sejam mais precárias, bem como

enfatizar ações específicas para determinados grupos e pessoas que apresentem

riscos diferenciados de adoecer e morrer por determinados problemas.

Percebe-se, assim, que o princípio da equidade diz respeito a duas

dimensões do processo de reforma do sistema de saúde. De um lado, a

reorientação do fluxo de investimentos para o desenvolvimento dos serviços nas

várias regiões, estados e municípios, e, de outro, a reorientação das ações a serem

realizadas, de acordo com o perfil de necessidades e problemas da população

usuária. Nesse último sentido, a busca de equidade se articula diretamente com

outro princípio do SUS, a integralidade à saúde.

A noção de integralidade diz respeito ao leque de ações para a promoção da

saúde, prevenção de riscos e assistência a pacientes, implicando a sistematização

de um conjunto de práticas que são desenvolvidas para o enfrentamento dos

problemas e o atendimento das necessidades dos usuários do SUS.

A integralidade é um atributo do modelo de atenção “integral”, portanto, é

aquele que dispõe de estabelecimentos, unidades de prestação de serviços, pessoal

capacitado e recursos necessários à produção de ações de saúde; que vão desde

as ações inespecíficas de promoção da saúde, às ações específicas de vigilância

ambiental, sanitária e epidemiológica dirigidas ao controle de riscos e danos, até

ações de assistência e recuperação de indivíduos enfermos, sejam ações para a

detecção precoce de doenças, sejam ações de diagnóstico, tratamento e

reabilitação dos sujeitos.

Assim, o principio de integralidade pressupõe a articulação da saúde com

outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as

diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e na qualidade de atendimentos

aos usuários do SUS (BRASIL, 2000).

O atendimento integral extrapola a estrutura organizacional hierarquizada e

regionalizada da assistência de saúde, se prolonga pela qualidade real da atenção

individual e coletiva assegurada aos usuários do sistema de saúde, requisita o

compromisso com o contínuo aprendizado e com a prática multiprofissional.

Entende-se a integralidade no cuidado de pessoas, grupos e coletividade

34

percebendo o usuário como sujeito histórico, social e político, articulado ao seu

contexto familiar e meio social no qual se insere (PINHEIRO & MATTOS, 2005).

O princípio de integralidade é um dos pilares de sustentação do Sistema

Único de Saúde, consagrado pela Constituição de 1988, seu cumprimento pode

contribuir para garantir a qualidade da atenção à saúde. Hoje se busca oferecer

assistência integral através de uma maior articulação das práticas e tecnologias

relativas ao conhecimento humano (CAMPOS, 2003).

Esse princípio é um dos mais preciosos em termos de demonstrar que a

atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de

sujeitos ou grupos de sujeitos, ainda que minoritário em relação ao total da

população, cada qual de acordo com suas necessidades. Uma das preocupações

centrais para a execução do princípio da integralidade está na necessidade da

humanização dos serviços prestados e das ações realizadas no âmbito do SUS

(BRASIL, 2000).

Após a apresentação dos princípios doutrinários do SUS, convém explicitar os

Princípios Organizativos ou Diretrizes do SUS, que englobam os conceitos de

Descentralização, Regionalização, Hierarquização e a Participação Social.

A descentralização propõe que a gerência das ações e dos serviços de

saúde torne-se responsabilidade imediata do poder público municipal; o que, no

entanto, não exime o poder público estadual e federal e a sociedade da

responsabilidade pela saúde. Esta transferência ocorre a partir da redefinição das

funções e responsabilidades de cada nível de governo com relação à condução

político administrativa do sistema de saúde em seu respectivo território (nacional,

estadual, municipal), com a transferência, concomitante, de recursos financeiros,

humanos

e

materiais

para

o

controle

das

instâncias

governamentais

correspondentes (TEIXEIRA, 2009).

Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de

governo, objetivando prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a

fiscalização por parte dos sujeitos. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser

descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município

condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer esta

função. Para que valha o princípio da descentralização, é preciso considerar a

concepção constitucional do mando único, onde cada esfera de governo é autônoma

35

e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a

participação da sociedade (BRASIL, 2000).

Pressupõe-se que a descentralização do sistema de saúde possibilite um

planejamento mais específico e de acordo com as necessidades da população de

determinada região. A regionalização e a hierarquização dos serviços dizem respeito

à forma de organização dos estabelecimentos vinculados ao Sistema Único de

Saúde (GOULART, 2003).

A regionalização dos serviços implica a delimitação de uma base territorial

para o sistema de saúde, que leva em conta a divisão político-administrativa do país,

mas também contempla a delimitação de espaços territoriais específicos para a

organização das ações de saúde, subdivisões ou agregações do espaço políticoadministrativo. A hierarquização dos serviços, por sua vez, diz respeito à

possibilidade de organização das unidades segundo grau de complexidade

tecnológica dos serviços, isto é, o estabelecimento de uma rede que articula as

unidades mais simples às unidades mais complexas, através de um sistema de

referência e contra referência de usuários e de informações. O processo de

estabelecimento de redes hierarquizadas pode também implicar o estabelecimento

de vínculos específicos entre unidades (de distintos graus de complexidade

tecnológica) que prestam serviços de determinada natureza (TEIXEIRA, 2009).

Para Matta (2007), os serviços devem ser organizados em níveis crescentes

de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a

partir de critérios epidemiológicos, com definição e conhecimento da população a ser

atendida. A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já

existem, visando o comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização deve

proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que

façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos

disponíveis numa dada região.

Assim, as responsabilidades do município na atenção básica à saúde

definiram o processo de regionalização da assistência, fortalecendo a gestão do

SUS, cabendo à gestão municipal a plena atenção básica e a gestão do sistema

municipal. Ao Estado cabe a gestão do sistema estadual. Ao Ministério da Saúde,

instância federal, cabe exercer a gestão do SUS nacionalmente, incentivar a gestão

estadual a desenvolver os sistemas municipais coerentes com o SUS estadual, de

36

modo a harmonizar e integrar a gestão do SUS nacional, além da normalização e

coordenação

da

gestão

nacional

do

SUS.

Ao

município,

cabe

assumir

responsabilidades pela totalidade dos serviços de saúde, o que pressupõe alta

capacidade técnica e administrativa, sendo os recursos recebidos pela instância

federal (BRASIL, 2010).

Finalizando os Princípios Organizativos, toma-se a diretriz da Participação

Social que propõe que a sociedade deve participar do SUS, através dos Conselhos

e Conferências de Saúde, que visam formular estratégias, controlar e avaliar a

execução da política na saúde pública brasileira. Esta diretriz está prevista no artigo

198, inciso III, da Constituição Brasileira: “[...] a participação da comunidade nas

ações e serviços públicos de saúde, atuando na formulação e no controle da

execução destes”. Os usuários participam da gestão do SUS através das

Conferências da Saúde, que ocorrem a cada quatro anos em todos os níveis

federativos - União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Portanto, estimular a

participação popular na discussão das políticas públicas da saúde, confere maior

legitimidade ao sistema e às ações implantadas, contribuindo para a qualificação

dos serviços públicos no país (BRASIL, 2010).

Trata-se, portanto, de incluir no leque de ações realizadas pelo SUS (ações

de educação, comunicação e mobilização social) voltadas ao empoderamento dos

sujeitos, de modo que possam vir a desenvolver práticas que resultem na promoção,

proteção e defesa de suas condições de vida e saúde. Para além dos Conselhos e

Conferências,

inclusive, cabe

refletir sobre

um processo

mais

amplo

de

democratização do acesso à informação e conhecimentos na área de saúde, na

perspectiva apontada pela Promoção da Saúde, ou seja, na perspectiva do

empoderamento, do acúmulo de saber e de poder da população.

Busca-se assim, dar voz aos usuários, empoderá-los como sujeitos ativos

neste processo de participação social. Serviços de saúde que previnem a doença

e/ou que curam/reabilitam devem ter como objetivo contribuir para o aumento da

capacidade reflexiva e de intervenção dos diferentes sujeitos. Ao contribuir para a

constituição de sujeitos saudáveis, conscientes de seus direitos, esses serviços

aumentam a possibilidade de ações sociais que incidam positivamente sobre os

múltiplos determinantes do processo saúde/doença.

37

Levando em consideração o objetivo deste estudo – analisar as percepções

que os usuários de um Centro de Reabilitação possuem a respeito dos serviços

fonoaudiológicos vinculado ao SUS - pode-se imprimir uma análise da importância

dos preceitos do SUS neste contexto. Os Princípios da Universalidade, Equidade,

Integralidade, Descentralização, assim como a Regionalização, Hierarquização e a

Participação Social, são bases de um sistema que tem o propósito de gerar políticas

públicas saudáveis, com a criação de ambientes físicos e sociais favoráveis à saúde.

Estas ações podem se concretizar enquanto processos dirigidos à formulação

e implementação de políticas públicas que proponham que a qualificação de

serviços públicos, na visão dos usuários, deve contribuir para a melhoria da saúde

destes pacientes, assim como auxiliar no desenvolvimento de uma prática mais

humanizada e acolhedora.

2.2.1. Sistema Único de Saúde – Complementaridade da participação

privada

Este item será abordado devido às condições que o Centro de Reabilitação

estudado se posiciona, sendo que faz parte de uma instituição privada de ensino

(FAG) e é conveniado ao SUS.

A Constituição Brasileira faz referência à participação privada no sistema

público de saúde. A delimitação do caráter complementar de participação da

iniciativa privada na prestação de serviços públicos de saúde implica a análise do

conteúdo constitucional da complementaridade, a qual deve ter como referencial

tanto o texto da Constituição, quanto as condições históricas, sociais e econômicas.

A participação privada na prestação de serviços de saúde está prevista no artigo 197

e no artigo 199 (parágrafo primeiro) da Constituição Federal, conforme transcrição

abaixo:

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo

ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação,

fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou

através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito

privado. [...]

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

1.o - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do

sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de

38

direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e as

sem fins lucrativos.

A Constituição Federal oferece a possibilidade de modernização da

administração pública, por meio da participação consensual e negociada da iniciativa

privada, tanto na gestão de determinadas unidades de saúde quanto na prestação

de atividades específicas de assistência à saúde. A flexibilidade, a possibilidade de

negociação

e

a

colaboração

da

iniciativa

privada

configuram importantes

ferramentas da atuação administrativa pública na atualidade e têm sido adotadas

com êxito no setor de saúde dos países em que a prestação de tais serviços é

considerada universal/integral (DI PIETRO, 2005).

A Portaria nº 1.034 da Constituição Federal (publicada em 5 de maio de 2010)

é que dispõe exatamente sobre a participação complementar das instituições

privadas (com ou sem fins lucrativos) de assistência à saúde no âmbito do SUS

(BRASIL, 2010). Um adendo do Art. 8 dispõe sobre as condições que as instituições

privadas devem seguir para a conveniência/contrato com o SUS:

Art. 8º As instituições privadas de assistência à saúde contratadas ou

conveniadas com o SUS devem atender às seguintes condições:

I - manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de

Saúde (CNES);

II - submeter-se a avaliações sistemáticas, de acordo com o Programa

Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS);

III - submeter-se à regulação instituída pelo gestor;

IV - obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade

que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto;

V - atender as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH);

VI - submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria (SNA), no âmbito do

SUS, apresentando toda documentação necessária, desde que solicitado;

VII - obrigar-se a entregar ao usuário ou ao seu responsável, no ato da

saída do estabelecimento documento comprobatório informando que a

assistência foi prestada pelo SUS, sem custos adicionais para o paciente;

VIII - garantir o acesso dos conselhos de saúde aos serviços contratados no

exercício do seu poder de fiscalização (BRASIL, 2010).

A complementaridade então se refere à possibilidade de incentivo estatal à

prestação privada de serviços de saúde, com a possibilidade de prestação de

serviços públicos de saúde por particulares. A participação privada no sistema

público de saúde brasileiro pode ocorrer, portanto, pela via da delegação de serviço

público, e não meramente por meio de fomento estatal. (MÂNICA, 2010). Assim, a

assistência prestada por meio da iniciativa privada deve complementar as atividades

39

de competência do SUS, as quais não podem ser integralmente executadas por

terceiros.

A Constituição Federal menciona a complementaridade da participação

privada no setor de saúde, sendo que determina que a participação da iniciativa

privada deva ser complementar ao SUS, incluídas todas as atividades voltadas à

prevenção de doenças e à promoção, proteção e recuperação da saúde

(MARQUES, 2003). Na Lei Orgânica da Saúde (no. 8.080/90) consta um texto do

Poder Executivo no. 360/89 que relata:

[...] na lógica do SUS, é estabelecida ainda uma nova forma de

relacionamento com os subsetores filantrópico e privado, baseado em

normas éticas e na existência de qualidade da prestação de serviços. Não

se contrapõem, aqui, os subsetores público e privado, mas é definida uma

clara regra de convivência, cuja essência é a garantia da disponibilidade de

serviços, com as qualificações requeridas, para o franco acesso dos

usuários. (Mensagem do Poder Executivo no. 360/89 in MANICA, 2010)

A participação privada no SUS deve ocorrer por meio de mecanismos

jurídicos que garantam ao sistema controle e fiscalização sobre o serviço e que

garantam

ao

prestador

privado

segurança

jurídica

a

sua

prestação.

A

complementaridade da participação privada nos serviços de saúde conduz, ainda

segundo Manica (2010), ao reconhecimento da possibilidade de delegação de

serviços públicos de saúde a particulares, a ser instrumentalizada por meio de

ajustes celebrados com a iniciativa privada, os quais podem ter como objeto:

- um serviço ou um grupo de serviços internos relacionados à atividade de

uma entidade ou órgão público prestador de serviços de saúde;

- a prestação de serviços por uma unidade privada dotada de infraestrutura

apta ao desenvolvimento das atividades ajustadas;

- toda a gestão de uma unidade pública de saúde

Em cada situação concreta, cumpre ao administrador público escolher a

melhor opção para a prestação de serviços públicos de saúde a todos aqueles que

dele necessitam, adotando, se for necessário, o modelo de ajuste mais adequado ao

caso. O Centro de Reabilitação, que realizamos nosso estudo, está inserido na

prestação de serviços por uma unidade privada dotada de infraestrutura apta ao

desenvolvimento das atividades propostas pelo SUS. Sua estrutura e seus

profissionais são mantidos financeiramente por iniciativa privada, porém dotado dos

preceitos e diretrizes do SUS, mediante complementaridade.

40

2.3.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO EM

SAÚDE

Independentemente

de

estarem

vinculados

à

complementaridade

da

participação privada ou não, os serviços oferecidos pelo SUS devem seguir

preceitos de humanização e acolhimento em saúde.

Por

humanização

entende-se

a

valorização

dos

diferentes

sujeitos

implicados no processo de produção de saúde. Os valores que norteiam esta política