A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE E DA ATENÇÃO BÁSICA

PARA A EFETIVAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL

RESUMO

O Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a população brasileira o acesso

incondicional aos serviços e ações que se relacionam e determinam à saúde, embora

isto, muitas vezes, não se manifeste enquanto prática social. Na construção destes

serviços, de caráter universal e integral, tem lugar de destaque a necessidade de

incorporar a participação da população na formulação, fiscalização, execução e

manutenção de políticas que visam atender as necessidades de cada localidade. Neste

sentido, existem mecanismos institucionais, tais como os conselhos e conferências de

saúde, nem sempre percebidos enquanto instrumentos pelos quais os usuários e os

profissionais pertinentes à área podem direcionar as demandas e ações de saúde, no

nível local, participando ativamente da gestão do SUS. Neste artigo, buscamos analisar

a importância da Atenção Básica, sobretudo a Estratégia de Saúde da Família (ESF), os

Conselhos e as Conferências de Saúde, enquanto instrumentos para o exercício do

controle social e da cidadania. Para a efetivação da participação popular, os

profissionais de saúde são elementos fundamentais, sobretudo os enfermeiros, pois

costumam atuar como gerenciadores das unidades de saúde, e como elos de ligação

entre às comunidades e os outros profissionais de saúde, sendo comum a sua

participação ativa nos fóruns de decisão permanente. Todavia, existe ainda a

necessidade de ampliação e reformulação da participação e do controle social, enquanto

elementos indispensáveis para a conquista de melhores condições de saúde e qualidade

de vida da população. Em nível mais amplo, esperamos também contribuir para a

reflexão da importância do exercício da cidadania na gestão participativa e democrática

das políticas públicas em geral.

UNITERMOS: SUS, Atenção Básica, Controle Social.

INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi defendido na Constituição de 1988 e

regulamentado em setembro de 1990, pela Lei nº 8.080, com o intuito de assegurar a

saúde para todos os cidadãos. Como é ressaltado no art. 2º da referida Lei, “A saúde é

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições

indispensáveis ao seu pleno exercício” (BRASIL, 1990).

Esta legislação ampliou o conceito de saúde, agora considerada como o produto

de inúmeros fatores determinantes e condicionantes, como a alimentação, a moradia, o

saneamento, o meio ambiente, o trabalho, a renda, o lazer e o acesso aos bens e serviços

essenciais, visto que esses fatores são responsáveis pelo bem estar físico, mental, social

e ambiental dos indivíduos.

Cabe ao Estado o dever de garantir esse direito, através das ações que visem à

promoção, proteção e recuperação da saúde. Para tanto, foi institucionalizado um

sistema nacional hierarquizado formado por órgãos e instituições públicas federais,

estaduais e municipais, sob a administração direta do Poder Público das respectivas

esferas de governo.

O SUS é regido por um conjunto de princípios, tais como: 1) a Universalidade

da assistência, que visa garantir o acesso de todos à saúde, de forma gratuita, sem

distinções ou restrições; 2) a Integralidade, a qual amplia a abrangência do conceito de

saúde para garantir ações preventivas e de tratamento em qualquer nível de

complexidade; 3) a Eqüidade, que defende, por meio de políticas que canalizem maior

atenção aos mais necessitados, ações para a promoção da justiça social; 4) a

Descentralização das ações de saúde, para que as políticas públicas sejam geridas pelos

municípios, com autonomia financeira e responsabilidades sobre recursos financeiros,

cabendo aos gestores o estabelecimento de parcerias e atribuições entre as esferas de

Governo; e 5) o direito da Participação social, pelo qual a população de forma

democrática participa dos processos decisórios, por meio da fiscalização e

desenvolvimento das políticas de saúde.

A participação social, na área de saúde, também é conhecida como controle

social. Embora, de acordo com Silva (2007, p.685) “a expressão controle social tanto é

empregada para designar o controle do Estado sobre a sociedade, quanto para designar o

controle da sociedade sobre as ações do Estado”.

A abertura política vivida no Brasil pós-ditadura militar vem possibilitando,

gradualmente, a participação direta da população na formulação de políticas públicas.

Isso ocorre, conforme Dowbor (2003), devido à mobilização de seguimentos

organizados da sociedade. Esse avanço começou a tomar forma a partir da Constituição

de 1988, a qual criou uma série de mecanismos necessários ao exercício do controle

social nos vários setores da sociedade, inclusive na saúde.

Com o intuito de regulamentar o controle social do SUS, foi criado a Lei nº

8.142/90 que define o papel da sociedade na gestão do serviço de saúde onde os sujeitos

ou atores sociais participam ativamente, por meios democráticos, da formulação das

políticas públicas de saúde. Neste sentido, o usuário do serviço passa a ter o direito,

bem como o dever de deliberar, sobre o planejamento, formulação, execução e

fiscalização das ações de saúde, assim como da gestão financeira e administrativa do

SUS.

Esta Lei institucionaliza os meios pelos quais à população exerce o controle

social, particularmente as Conferências e os Conselhos de saúde. As Conferências

acontecem nas três esferas de governo periodicamente, a cada quatro anos, onde a

população tem a oportunidade de avaliar, planejar e estabelecer metas a serem

alcançadas no próximo quadriênio. Já os Conselhos de saúde são instâncias colegiadas

permanentes e paritária dos usuários em relação aos demais componentes. As reuniões

dos Conselhos de saúde funcionam como canal aberto visto que qualquer pessoa pode

participar das discussões acerca da gestão dos serviços de saúde. Esta relação serviçocomunidade possibilita que a população encaminhe suas demandas e proposições

condizentes com a realidade local.

Visando substituir o modelo tradicional médico-hospitalocêntrico, a fim de levar

a saúde mais próxima das famílias, foi implantada no inicio da década de 90, no Brasil,

o Programa de Saúde na Família (PSF), atualmente chamado de Estratégia Saúde da

Família. Com o PSF se estabeleceu um vínculo de co-responsabilidade entre os

profissionais e a comunidade nas ações que visam à prevenção, promoção e recuperação

da saúde.

Fontineli Junior (2003: 15) ressalta que:

O programa [PSF] incentiva uma maior organização e institucionalidade dos

mecanismos de representação da comunidade, aumentando, portanto, as

possibilidades de participação e controle da população sobre as ações públicas,

tendo em vista o estímulo dado pelo próprio SUS à participação na formação de

políticas de saúde e ao controle dessa no nível local, através dos Conselhos

Municipais e Estadual de Saúde.

No desenvolvimento das estratégias do programa, as atividades ocorridas

cotidianamente na Unidade Básica de Saúde, funcionam como um campo fértil para as

discussões dos anseios da comunidade local. A partir do contato direto é que as ações de

saúde adaptam-se às peculiaridades locais e regionais. Daí a importância do

reconhecimento do papel da população na deliberação, avaliação e planejamento do

serviço a ser oferecido à comunidade.

Algumas poucas iniciativas, como os Conselhos locais de saúde e realização de

pré-conferências municipais de saúde, são espaços que os usuários e funcionários da

Unidade Básica de Saúde poderiam utilizar com maior regularidade e eficiência, se a

dialogação e o trabalho integrado fossem devidamente reconhecidos e exercidos para o

estabelecimento de parcerias e, principalmente, na elaboração de plano de metas para

unidade de saúde, baseadas nos interesses locais.

Entretanto, o que observamos é um quase total desconhecimento da significação

e da importância dos espaços de participação e do papel da Atenção Básica para garantir

o controle social como instrumento de efetivação das políticas de saúde.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, abordagem quali-quantitativa.

Produto de uma experiência acadêmica da disciplina de metodologia, pesquisa

bibliográfica tendo como propósito evidenciar o que relata a literatura a respeito da

participação popular na atenção básica, bem como conhecer a atuação profissional no

sentido de proporcionar aos usuários do serviço a participação direta na gestão da, do

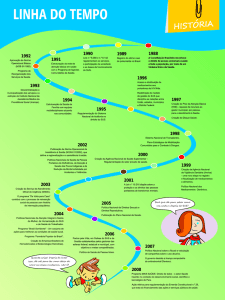

seu nível particular: a ESF. Para tanto foi realizado um estudo da evolução das políticas

ao longo das últimas décadas, chegando ao advento da ESF como modelo adotada para

suprir a atenção básica.

Foram utilizados como técnicas de coletas de dados as Leis Orgânicas da Saúde

(Lei 8.080/90 e 8.142/90), a Política Nacional de Atenção Básica, e 25 artigos

científicos disponíveis no banco de dados eletrônicos do Scielo. A partir do conteúdo

pesquisa foi possível traçar a linha histórica da consolidação das praticas de controle

social em saúde no Brasil.

CONQUISTA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

No Brasil, durante a ditadura militar, instalou-se um modelo de saúde médico

hospitalocêntrico privatista, que valorizava a saúde individual, beneficiando apenas um

pequeno número de trabalhadores urbanos, com um declínio progressivo das medidas

voltadas à saúde publica. As práticas de saúde estavam acondicionadas ao capital

externo no que diz respeito de tecnologia e medicamentos, destacavam-se as práticas

curativas de caráter assistencialista. Após o ano de 1973 o direito previdenciário foi

ampliado aos trabalhadores rurais, empregadas domésticas e trabalhadores autônomos.

Sposati e Lobo (1992) afirmam que a saúde define-se no contesto histórico de

determinada sociedade, num dado momento de seu desenvolvimento, sendo marcada

pelas conquistas da população em suas lutas cotidianas. É nesta perspectiva que

devemos compreender o processo de reconhecimento do papel da população como

elemento ativo na construção das políticas de saúde, e não como simples beneficiados

passivos das ações do Estado.

Na década de 80 houve a abertura política devido aos movimentos sociais

organizados que questionavam o modelo político que acumulou uma imensa dívida

social, apesar do chamado milagre econômico, o qual também tinha fracassado. Esses

movimentos culminaram com a queda da ditadura, e a partir daí começaram a haver

mudanças quanto às práticas de controle social, pois até então o controle era exercido

pelo Estado sobre a população. Esse modelo vem sendo substituído gradativamente pelo

controle da população sobre as políticas públicas posta em prática pelo Estado.

Conforme salienta Senna:

[...] nos anos 80, num contexto de transição democrática, reforçaram-se

expectativas de formatação de uma nova institucionalidade para as políticas sociais,

com vistas ao resgate da imensa dívida social acumulada em décadas de exclusão e

à ampliação dos direitos sociais (2002: 37).

O Setor da saúde foi um dos primeiros a defender a prática da participação

popular em sua gestão. Isto se deve, em grande medida, ao fato de que durante os

últimos anos da ditadura teve grande repercussão o Movimento da Reforma Sanitária

Brasileira, formado por universitário e profissionais de saúde, bem como setores

organizados da sociedade, os quais defendiam a instituição de um modelo de saúde

pautada na democracia e na universalidade da assistência.

A realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, é considerada

um marco nesta reforma, visto que os princípios defendidos pelo movimento são aí

defendidos e passam a formar os pressupostos do atual sistema universal de saúde. Nas

palavras de Draibe (apud SENNA, 2002), tratava-se de fazer com que a democracia política

pudesse se fazer acompanhar de sua base indispensável: a democracia social fundada em

maior eqüidade. Gallo (2002) afirma que a ação democrática do controle social consiste em

todos tomarem parte do processo decisório no setor de saúde sobre tudo aquilo que terá

conseqüências na vida de toda coletividade.

Guizardi et al (2004) cita a VIII Conferência Nacional de Saúde realizada em

1986, como um momento de ruptura com a velha visão curativa e imediatista de saúde,

pois em seu relatório final defende o direito universal à saúde, como um direito de toda

a população brasileira, e imprescindível estimular a participação da população

organizada nos núcleos decisórios para a garantia deste direito.

A VIII Conferência Nacional preparou o terreno para que a constituição de 1988,

no artigo 196, assegurasse a saúde como um direito de todos e um dever do Estado,

devendo este prover políticas sociais e econômicas, visando à redução de risco de

agravos a saúde e devendo atuar, portanto na promoção, proteção e recuperação.

A carta magna institucionaliza o Sistema Único de Saúde (SUS), o qual foi

regulamentado pela Lei nº. 8.080/90, ampliando o conceito de saúde, agora considerada

como o produto de inúmeros fatores determinantes e condicionantes, como a

alimentação, a moradia, o saneamento, o trabalho, a renda, o lazer e o acesso aos bens e

serviços essenciais, visto que esses fatores são responsáveis pelo bem estar físico,

mental e social dos indivíduos e da coletividade.

O sistema único de saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e dos

serviços de saúde sob gestão publica. Está organizada em redes regionalizadas e

hierarquizada e atua em todo o território nacional, com direção única em cada

esfera de governo (PEREIRA et al, 2004).

De acordo com Silva et al (2007), esta participação adquiriu a característica de

controle social na medida em que foi sendo exercida por setores progressista da

sociedade. Ou seja, a participação em saúde não se deu somente como ações de

colaboração e cooperação, mas pelo exercício do controle por parte dos seguimentos

organizados da sociedade sobre as ações do Estado; no sentido deste, cada vez mais,

atender aos interesses da maioria da população. Ao contrário do período ditatorial onde

havia o controle exclusivo do Estado sobre a sociedade.

A Declaração de Direitos que compõe a atual Constituição Brasileira a

caracteriza como um dos mais avançados textos constitucionais do mundo,

particularmente no que se refere ao conjunto de direitos sociais que promulga e,

sobretudo, quanto aos direitos no campo da Saúde (BOSI, 1994).

O NASCIMENTO DO SUS

No Brasil, a partir da Constituição de 1988, os serviços e ações de saúde

passaram a ser universais, direito de todos e dever do Estado (SILVA, 2007).

O sistema único de saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços

de saúde sob gestão pública. Está organizado em redes regionais e hierarquizado,

atuando em todo o território nacional, com direção única em cada esfera de governo

(PEREIRA et al, 2004).

Apesar do SUS ter sido definido pela Constituição de 1988, ele somente foi

regulamentado em 19 de setembro de 1990 através da Lei 8.080. Esta lei define o

modelo operacional do SUS, propondo uma nova forma de organização e de

funcionamento do setor saúde (POLIGNANO, 2007).

Estas instruções legais prevêem a organização do SUS baseada nos princípios da

universalidade, equidade e integralidade da assistência à saúde, bem como da

participação da sociedade na gestão do sistema de saúde, nas diferentes esferas de

governo (VÁZQUEZ et al, 2003).

O SUS, desafiando racionalidades, vem se mantendo como um projeto que busca

avançar na construção de um sistema universal de saúde, na periferia do capitalismo, em

um país continental, populoso e marcado por enorme desigualdade social, caso raro, ou

talvez único, entre as nações de todo o mundo (ELIAS, 2004).

Na historia da democratização das políticas de saúde, um dos campos que

construiu visibilidade aos movimentos de saúde, quer pela denuncia das “ausências e

omissões” dos serviços instalados, quer pela luta no sentido de construir um espaço

regular para o exercício de controle nos serviços e nas burocracias da gestão da saúde,

foi o controle social da coisa publica (SPOSATI & LOBO, 1992).

O CONTROLE SOCIAL DO SUS

Com o SUS, a saúde emerge como questão de cidadania e a participação política

como condição de seu exercício; perspectiva assegurada no princípio constitucional de

“participação da comunidade” e na Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990,

que estabelece os Conselhos e as Conferências de Saúde como espaços de representação

institucional e participação popular (GUIZARDI & PINHEIRO, 2006).

As praticas participativas preservam a autodeterminação da comunidade. Para se

construir consensos, é preciso escutar o outro como legitimo e ter consciência sobre o

significado do bem público, do papel do Estado e da ampla representação do conjunto

da sociedade (PEREIRA et al, 2004).

Gallo (2002) ressalta que o ato de participar nunca é feito sozinho; não é um ato

isolado de alguém que não tem companhia, mas algo que fazemos com os outros.

Na conjuntura pós-Constituição de 1988, passamos a viver em um novo

momento democrático. As leis, em princípio, amparam a participação da população nas

políticas de saúde e são defensoras dos direitos sociais (SPOSATI & LOBO, 1992).

Busca-se com a democratização, eliminar as formas autoritárias e tradicionais de

gestão das Políticas Sociais, bem como a adoção de praticas que favoreçam uma maior

transparência das informações e maior participação da sociedade no processo decisório

(SILVA et al, 2007).

Nessa perspectiva, é possível entender a participação popular como decorrente

da participação efetiva da população organizada. A participação somente é efetiva

quando pretende ou consegue, modificar o orçamento e investimentos estatais, de modo

a oferecer os serviços básicos de qualidade para a população (VALLA, 1992).

A luta pela garantia do direito à saúde é continua. Existem inimigos internos e

externos. A unica atividade não permitida é desanimar. Cada vez que se usurpa mais,

maior deve ser garra para lutar mais e garantir mais recurso, mais eficiência e maior

compromisso social (CARVALHO, 2001).

Com essa concepção de participação, a população adquire condição de sujeito da

política de saúde, enquanto agente social ativo que a determina (GUIZARDI et al,

2004).

Ressaltamos que na Seguridade Social, a política de saúde tem apresentado

maiores avanços a cerca do processo de descentralização político-administrativa.

Com a promulgação das Leis 8.080/90 e 8.142/90, a saúde foi o primeiro setor a

experimentar uma regulação formada a partir da participação da coletividade na sua

estrutura, com o Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos Estaduais em todos os

estados brasileiros e os Conselhos Municipais de Saúde na maioria dos 5.564

municípios brasileiros (SILVA et al, 2007).

Apesar de não refletir o conjunto das reivindicações dos movimentos sociais

organizados, a atual legislação sanitária esta além do que se pratica hoje no sistema de

saúde. O legal está mais avançado do que o real, neste aspecto específico (SPOSATI &

LOBO, 1992).

No Brasil, porém, uma grande parte da população não pode vigiar o governo,

porque não há o que vigiar. A população, sem acesso aos serviços básicos, não possui

mecanismos eficientes para pressionar as autoridades para realizarem as obras

necessárias com o dinheiro dos impostos (VALLA, 1992).

Determinada pela Constituição e pela Lei complementar nº 8.142/1990 a

participação popular busca instituir na gestão do SUS realismo, transparência,

comprometimento coletivo e efetividade de resultados. Entretanto, esta participação esta

diretamente relacionada ao grau de educação política e de organização da própria

sociedade civil (PEREIRA et al, 2004).

Assim, mesmo que nos textos legais esteja garantida a participação da

população, denominada controle social, através da integração em órgãos colegiados

deliberativos, como os Conselhos de Saúde, ou de outros espaços institucionalizados,

como as Conferencias de Saúde, ainda falta muito para uma prática participativa

eficiente, comprometida e isenta (VÁZQUEZ et al, 2003).

FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR: CONFERÊNCIAS DE SAÚDE

As Conferencias de Saúde surgem como instancias nas quais (pelo menos

potencialmente) se abre espaço para que a participação social ocorra na formulação das

políticas. Enquanto os Conselhos de Saúde têm a função de formular estratégias e

controlar a execução das políticas (GUIZARDI et al, 2004).

A Conferência de Saúde deve se reunir a cada quatro anos, em nível local,

regional e nacional, para avaliar e propor as readequações na política de saúde, e cuja a

composição envolve diferentes representações sociais (SPOSATI & LOBO, 1992).

Carneiro (2003) afirma que as Conferências de Saúde são espaços democráticos de

construção da política de saúde.

As Conferências devem sempre ser realizadas pelos três níveis de governo. No

município a decisão política de realizar Conferência deve ser do Secretário de Saúde, do

Conselho e principalmente do Prefeito (CARNEIRO, 2003).

Conforme Guizardi et al (2004), as Conferências surgem como uma das arenas

na qual a participação social se antecipa à formulação de políticas públicas, pois se volta

para desenhar os princípios, diretrizes e pressuposto que devem orientar todo o processo

de formulação de políticas de saúde no período seguinte.

DISCUSSÃO E GESTÃO PERMANENTE: CONSELHOS DE SAÚDE

Os Conselhos foram incorporados à Constituição, na suposição de que se

tornariam canais efetivos de participação da sociedade civil e formas inovadoras de

gestão pública a permitir o exercício de uma cidadania ativa, incorporando as forças

vivas de uma comunidade à gestão de seus problemas e à implementação de políticas

públicas destinadas a solucioná-los (GERSCHMAN, 2004).

Segundo Guirzardi et al (2004), o fato de ser formados Conselhos de Saúde em

níveis municipal, regional e estadual, indica uma preocupação com a descentralização

da participação, com sua aproximação a todos os níveis em que há prática decisória e a

concretização do sistema de saúde. Quanto à participação dos conselhos na gestão do

SUS atenta-se para o fato de que cabe aos conselheiros participar da gestão, e não

apenas acompanhar e fiscalizar o sistema, ainda que essas ações estejam inseridas nessa

participação.

Os Conselhos Municipais de Saúde são instancias deliberativas e paritárias onde

se dá a relação entre os representantes dos usuários e dos setores prestadores de serviço,

aqui incluídos governo, funcionários, e os prestadores conveniados e contratados

(PESSOTO et al, 2001).

Os gestores do SUS devem garantir o cumprimento das regras na composição

dos Conselhos de Saúde, sobretudo a proporcionalidade, que estabelece 50% de

usuários, 25% de trabalhadores de saúde e 25% de gestores e prestadores (GUIZARDI

et al, 2004).

Como ressalta Sporsati & Lobo (1992), a forma de regularização e de

normatização da presença popular na gestão de saúde indicou o caminho “tripartite”,

envolvendo os trabalhadores de saúde, os dirigentes e a representação popular.

Para que a relação dialética conscientização/participação se desenvolva, de

maneira a atingir seus objetivos estratégicos, o espaço micro da prática participativa

representada por relações cotidianas devem ser pautadas pelas práticas que se

estabelecem nas Unidades de Serviço. O cotidiano enquanto experiência de vida torna-

se fundamental à localização de elementos através dos quais os atores sociais constroem

suas percepções referentes à vida social, ao mesmo tempo em que representa um espaço

de luta, de exercício de poder. Poder que aqui é entendido "não como um objeto natural,

uma coisa", mas como "prática social" em permanente construção (BOSI, 1994).

A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO INSTRUMENTO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR

A crise do Estado de Bem-Estar Social tem contribuído para a redescoberta da

família, das redes primárias e da comunidade como atores fundamentais na efetivação

das políticas sociais. Atualmente, há várias propostas de políticas sociais baseadas na

concepção de "cuidado comunitário", que objetivam co-responsabilizar a comunidade

em relação aos problemas sociais e de saúde. Uma das estratégias é o Programa de

Saúde da Família (PSF), que visa oferecer serviços de atenção básica às famílias e às

comunidades (SERAPIONI, 2005).

Atualmente chamado de Estratégia de Saúde da Família (ESF), esta nova

abordagem dos problemas de saúde é colocada como uma estratégia desenvolvida para

promover mudanças no atual modelo de assistência à saúde do país, possibilitando-se

que efetivamente sejam colocados em práticas os princípios que norteiam o SUS, tais

como a integralidade da assistência, universalidade, eqüidade, participação e controle

social, intersetorialidade, resolutividade, saúde como direito e humanização do

atendimento (VANDERLEI & ALMEIDA, 2007).

A ESF incentiva uma maior organização e institucionalidade dos mecanismos de

representação da comunidade; aumentando, portanto, as possibilidades de participação e

controle da população sobre as ações públicas, tendo em vista o estímulo dado pelo

próprio SUS à participação na formação de políticas de saúde e ao controle no nível

local, através dos Conselhos Municipais e Estadual de Saúde (FONTINELI JUNIOR,

2003).

OS USUÁRIOS DA ESF E AÇÕES DE CONTROLE SOCIAL

As Leis orgânicas da Saúde asseguram a Participação Popular na elaboração na

condução e gestão das Políticas Públicas de Saúde. Portanto, essas iniciativas permitem

que as necessidades e particularidade de cada comunidade direcionem a elaboração de

propostas de intervenção no serviço de saúde. Além disso, a co-gestão de usuários e

trabalhadores em saúde, fortalece o vinculo entre as partes envolvidas no processo

saúde-doença, além de favorecer a melhoria na qualidade da assistência prestada.

Cortes (2002: 127) ressalta que:

Maior participação de usuários não garante a redução das iniqüidades na promoção

de cuidados de saúde para a população. No entanto, a consolidação de fóruns

participativos pode auxiliar para a democratização das instituições brasileiras,

dando voz a setores tradicionalmente excluídos de representação direta no sistema

político.

O Controle Social foi incorporado à constituição, permitindo o exercício de uma

cidadania ativa, incentivando as forças viva de uma comunidade para a gestão de seus

problemas e à implementação de políticas públicas destinadas a solucioná-los

(GERSCHAMAN, 2004).

Esta prática pode ser exercida por mecanismos institucionais como os Conselhos

e as Conferências de Saúde. No entanto, todos os serviços públicos de saúde devem

funcionar como canal formal e aberto de encaminhamento e proposições por partes dos

usuários regulares dessa unidade de saúde.

A Estratégia de Saúde da Família preconiza como diretriz a participação da

população, incentivando uma maior organização e institucionalidade dos mecanismos

de representação da comunidade. Esse processo é facilitado pelo vinculo que se

estabelece entre os profissionais e os usuários adscritos na área de abrangência dessa

equipe. Cabendo a população participar assiduamente da deliberação, avaliação e

planejamento do serviço a ser oferecido à comunidade.

Portanto, os usuários podem influir na decisão sobre o destino de recursos

públicos no setor saúde, podem obter informações, fiscalizar a qualidade dos serviços

prestados, podem influenciar na formulação de políticas que favoreçam os setores

sociais que eles representam, além de participar de maneira mais efetiva na construção

das ações em saúde (CORTES, 2002).

A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E SUA CONTRIBUIÇÃO NA

PARTICIPAÇÃO POPULAR

A Estratégia de Saúde da Família ESF foi o modelo adotado para suprir as

necessidades da atenção básica. Ela é considerada a porta de entrada do individuo no

serviço de saúde As práticas de saúde são direcionadas a uma população alvo com o

intuito de dirigir a atenção de acordo com as necessidades locais da população. O

Ministério da Saúde defende a ESF como espaço de integração com instituições e

organizações sociais em sua área de abrangência, com o intuito do desenvolvimento de

parcerias. Portanto, a ESF é considerado um instrumento de fortalecimento da

cidadania.

A ESF é composta por UMA equipe multiprofissional em saúde e cada um dos

seus membros tem atribuições especificas, mas também compartilham obrigações

comuns. Cabe a todos profissionais promover a mobilização e a participação da

comunidade, buscando efetivar o controle social.

Nas palavras de Lacerda e Santiago (2007: 68):

o processo de construção do direito à saúde insere-se no espaço micro das relações

entre usuários, profissionais e conselhos de saúde, imersas nos significados que aí

são reproduzidos e continuamente reinterpretados.

Portanto, é necessário haver a interação entre os sujeitos usuários do serviço e

profissionais de saúde, para que juntos compartilhem as responsabilidades e

compromissos na gestão da UBS.

Ceccim e Feuerwerker (2004: 55), ressalta ainda que:

A formação dos profissionais de saúde tem permanecido alheia à organização da

gestão setorial e ao debate crítico sobre os sistemas de estruturação do cuidado,

mostrando-se absolutamente impermeável ao controle social sobre o setor, fundante

do modelo oficial de saúde brasileiro.

Com o advento do SUS, as Universidades passaram a ter a responsabilidade de

formar profissionais de saúde capacitados a interar com o meio no qual atua,

propiciando assim as práticas de controle social. Neste sentido, a academia deve ser

humanizada, a fim de produzir um profissional qualificado e crítico do ponto de vista

técnico-científico, humano e ético, atuante e comprometido socialmente com a luta pela

saúde de seu povo (CECCIM et al, 2002).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relevância deste trabalho, como saliente Vázquez et al (2003: 581), deve-se ao

fato da grande escassez de estudos destinados a avaliar os conceitos e atitudes dos

diferentes atores sociais no que diz respeito à participação da população na gestão dos

serviços de saúde em nível local.

Observamos que na literatura os fundamentos que norteiam a aplicação do

Controle Social na Estratégia de Saúde da Família, sobretudo em nível organizacional

dos usuários e dos profissionais, ainda necessitam de maior atenção e estudos mais

aprofundados, de modo que se estabeleça uma comparação entre o embasamento teórico

assegurado na Lei e o que é realmente efetivado na prática cotidiana de construção e

execução das ações de saúde.

De maneira geral, o Enfermeiro, enquanto gerenciador das unidades de saúde

que atua junto à comunidade e aos outros profissionais de saúde, executa um papel

chave de extrema valia no desenvolvimento das políticas de saúde afinadas com o

princípio da participação popular. Sua participação ativa nos fóruns de decisão

permanente deve, portanto, fomentar as iniciativas por parte dos usuários do serviço e

os demais profissionais no que diz a respeito da gestão da unidade de saúde. Desta

maneira as políticas estarão se adequando à realidade local, respeitando as necessidades

da comunidade, pondo em pratica o principio da equidade e promovendo o controle

social da saúde.

É necessário que os profissionais assumam novos papeis, mais adequados às

exigências sociais de qualidade da atenção em saúde. Como afirma Ceccim &

Feuerwerker (2004: 96):

A formação para a área da saúde deveria ter como objetivos a transformação das

práticas profissionais e da própria organização do trabalho, e estruturar-se a partir

da problematização do processo de trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e

cuidado às várias dimensões e necessidades de saúde das pessoas, dos coletivos e

das populações

Por fim, é importante salientar que apesar de muito ter sido feito no sentido da

democratização das políticas de saúde no Brasil, no que diz a respeito à legislação,

existem ainda inúmeros entraves que impedem a execução dos princípios defendidos,

sobretudo na ESF. Como estamos tratando de um campo extremante fértil, as discussões

e a interação usuário/profissional de saúde, podem facilitar a aplicação prática da tão

avançada legislação brasileira; no que diz a respeito a participação popular na gestão do

Sistema Único de Saúde, possibilitando, assim, melhorias dos serviços prestados e

melhorias da qualidade de vida da população.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Constituição Federal,

____, 1990a. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Dispõe

sobre as Condições para Promoção, Proteção e Recuperação de Saúde, a Organização e

o Funcionamento dos Serviços Correspondentes e dá Outras Providências. Diário

Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, v.128, n.182, pp18055-18059,

20 set. Seção I, pt. 1.

____, 1990b. Lei nº 8142, de 28 de Dezembro de 1990. Dispõe sobre a Participação da

Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as Transferências

Intergovernamentais de Recursos Financeiros na Área de Saúde e da Outras

Providencias. Disponível em <http://www.saude.gov.br> acessado em 06 de mai. 2007.

____. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política nacional de

atenção básica/ Ministério da Saúde, Secretária de Atenção à Saúde. Brasília: Ministério

da Saúde, 2006

BOSI, M. L. M. Cidadania, participação popular e saúde na visão dos profissionais do

setor: um estudo de caso na rede pública de serviços. Caderno de Saúde Publica. v.10,

nº4. Rio de Janeiro. Out./dez. 1994.

CARNEIRO, A. O. et al. Conferências municipais de saúde passo a passo. jul.2003.

Disponível em:

<http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/instrumento/arquivo/03_Cartilha_passo_a_passo.p

df> acessado em 28 abr.2007.

CARVALHO, G. A inconstitucional administração pós-constitucional do SUS através

de normas operacionais. Ciência & Saúde Coletiva. v.6, nº2. Rio de Janeiro-RJ. 2001.

CECCIM, R. B.; ARMANI, T. B.; ROCHA, C. F. O que dizem a lesgislação e o

controle social em saúde sobre a formação de recursos humanos e o papel dos gestores

públicos, no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva. v.7, nº 2. Rio de Janeiro-RJ. 2002.

CECCIM, R.B.; FEUERWERKER, L. C. M. O quadrilátero da formação para a área da

saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Revista de Saúde Coletiva. v. 14, nº 1.

Rio de Janeiro/RJ. 2004.

CORTES, S. M. V. Construindo a possibilidade da participação dos usuários: conselhos

e conferencias do sistema único de saúde. Sociologias. N.07 jun. 2002. Porto Alegre.

ELIAS, P. E. Estado e saúde: os desafios do Brasil contemporâneo. São Paulo em

Perspectiva. v.18, nº3. São Paulo-SP. jul./set. 2004.

FONTINELE JUNIOR, Klinger. Programa saúde da família [PSF] comentado.

Goiânia: AB, 2003.

GALLO, S. Política e cidadania. Ética e cidadania: caminhos da filosofia. 10 ed. São

Paulo: Papirus, 2002. p.25.

GERSCHMAN, S. Conselhos Municipais de Saúde: atuação e representação das

comunidades populares. Caderno de Saúde Publica. V.20, nº6. Rio de Janeiro-RJ.

Nov./dez. 2004.

GUIZARDI, F. L. et al. Participação da comunidade em espaços públicos de saúde: uma

análise das conferências nacionais de saúde. Revista de Saúde Publica. v.14, nº1. Rio

de Janeiro-JR. 2004.

GUIZARDI, L. F.; PINHEIRO, R. Dilemas culturais, sociais e políticos da participação

dos movimentos sociais nos Conselhos de Saúde. Ciência e saúde coletiva. v. 11, nº 3,

p. 797-805. Rio de Janeiro-RJ. Set 2006.

JOINVILLE-SC (município). Resolução nº 29/2005 de 09 de maio de 2005.

Regimento interno dos conselhos locais de saúde de Joinville.

LACERDA, W. A.; SANTIAGO, I. M. F. L. A participação popular na gestão local do

Programa Saúde da Família em Campina Grande, Paraíba. Revista Katálysis. v. 10, nº

2. Florianópolis. Jul./dez. 2007

PEREIRA, A. L. et al. O SUS no seu município: garantindo saúde para todos. Brasília:

Ministério da Saúde, 2004. Disponível em:

<http://dtr2001.saude.gov.br/dad/cartilha/cartilha.pdf > acessado: 06 mai. 2007.

PESSOTO, U.C.; NASCIMENTO, P. R.; HEIMAMANN, L. S. A gestão semiplena e a

participação popular na administração da saúde. Caderno de Saúde Publica. V.17, nº1.

Rio de Janeiro-RJ. jan./fev. 2001.

POLIGNANO, M. V.; História das políticas de saúde do Brasil: uma pequena revisão.

Disponível em : <http://internatorural.medicina.ufmg.br/saude_no_brasil.pdf> acessado

em 06 mai. 2007.

SENNA, M. C. M. Equidade e políticas de saúde: algumas reflexões sobre o Programa

Saúde da Família. Caderno de Saúde Pública. v.18. p.S203-S211. Rio de Janeiro-RJ.

2002.

SERAPIONE, M. O papel da família e das redes primárias na reestruturação das

políticas sociais. Ciência & Saúde Coletiva. v.10 supl.0. Rio de Janeiro-RJ. set./dez.

2005.

SILVA, A. O; Organizações Participativas e a Deliberação da Política Pública de Saúde:

Um Estudo Comparativo de Conselhos de Saúde em Porto Alegre (Brasil) e

Montevidéu (Uruguai). Disponível em:

<http://nutep.ea.ufrgs.br/pesquisas/ORGANIZACAO_PARTICIPATIVAS_SEMEAD.d

oc> acessado em 28 abr.2007.

SILVA, A. X.; CRUZ, E. A.; MELO, V. A importância estratégica da informação em

saúde para o exercício do controle social. Ciência e saúde coletiva. v. 12, nº 3, p. 683688. Rio de Janeiro-RJ. Jun 2007.

SPOSATI, A.; LOBO, E. Controle social e política de saúde. Caderno de saúde

pública. v. 8, nº 4, p. 366-378. Rio de Janeiro-RJ. Dez 1992.

VALLA, V. V. Educação, saúde e cidadania: investigação cientifica e assessoria

popular. Caderno de Saúde Publica. V.8, nº1. Rio de Janeiro-RJ. Jan./fev. 1992.

VANDERLEI, M. I. G.; ALMEIDA, M. C. P. A concepção e prática dos gestores e

gerentes da estratégia de saúde da família. Ciência & Saúde coletiva. v.12, nº2. Rio de

Janeiro-RJ. mar./abr. 2007.

VÁZQUEZ, M. L. et al. Participação social nos serviços de saúde: concepções dos

usuários elíderes comunitários em dois municípios do Nordeste do Brasil. Caderno de

saúde pública. v. 19, nº 2, p. 579-591. Rio de Janeiro-RJ. Abr 2003.