Capítulo I

A FILOSOFIA

BROWNE, Dik. Hagar, o terrível.

P

roveniente do grego clássico φιλοσοφία (philosofia: philos, que ama; sophia, sabedoria), a palavra “filosofia”

tem, como ocorre com os assuntos complexos, várias definições possíveis. Vejamos, pois, como o dicionário a

explica:

Filosofia: 1. amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância [...] 5. no âmbito da relação entre teoria e prática, pensamento inicialmente contemplativo, em que o ser humano busca compreender a si

mesmo e a realidade circundante, e que irá determinar, em seguida, o seu caráter prescritivo ou prático, voltado para a ação

concreta e suas consequências éticas, políticas ou psicológicas. [HOUAISS, Antonio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua

portuguesa.]

Seja qual for a definição que se faça, é interessante notar que, como notou o filósofo Martin Heidegger (18891976), quando se indaga “o que é Filosofia?” parte-se de uma questão que, para ser respondida, necessita da própria

resposta que se procura. Isso significa que questionar o que é Filosofia é, a seu modo, filosofar: se quero saber algo,

se procuro averiguar sua natureza, sua essência, já estou filosofando. E mesmo quando quero ignorar algo sou levado

a filosofar para que, consciente de minhas vontades, de minha visão de mundo, de minha liberdade de escolha, ignore

alguma coisa (que geralmente é a própria Filosofia! Mas não nos condenemos por isso). Tal situação ocorre porque

filosofar é buscar racionalmente o conhecimento verdadeiro; o “querer saber”, próprio dos homens, está na raiz do

pensar filosófico:

Se me disponho a filosofar, é porque busco compreender as coisas e os fatos que me envolvem, a Realidade em que estou imerso. É porque quero saber o que posso saber e como devo ordenar minha visão do Mundo, como situar-me diante do Mundo físico e do Mundo humano e de tudo quanto se oferece à minha experiência. Como entender os discursos dos homens e meu próprio discurso. Como julgar os produtos das artes, das religiões e das ciências. [PORCHAT, Oswaldo. A Filosofia e a visão comum do mundo.]

Com isso, vale salientar que a Filosofia pode ser encontrada (ou mesmo inserida) em quaisquer campos do conhecimento; onde existirem dúvidas, onde existirem interrogações fecundas, a Filosofia se coloca como atividade que

se presta a responder as questões que surgem aos homens para que, por fim, o saber se construa e, com ele, uma

melhor perspectiva de se encarar o mundo, a existência e o próprio homem.

Filosofar é olhar-se no espelho e retirar, da imagem que se vê, a silhueta mais precisa, menos distorcida daquilo

que é objeto de estudo: conhecer-se, entender-se, analisar-se, verificar o mundo, compreendê-lo, situá-lo e situarmonos enquanto peças fundamentais de um processo de conhecimento é a atitude que, à Filosofia, resta para que possamos fugir, nós, enquanto seres racionais, de tudo o que nos prende e não nos deixa prevalecer ante o equívoco, a

mentira, o engano.

E por não se tratar de um mero sistema de opiniões, de vontades individuais, de “achismos”, é importante salientar que a Filosofia é arranjada de maneira sistemática, o que quer dizer que ela, para “funcionar”, busca

[...] enunciados precisos e rigorosos, busca encadeamentos lógicos entre os enunciados, opera com conceitos ou ideias obtidos

por procedimentos de demonstração e prova, exige a fundamentação racional do que é enunciado e pensado. Somente assim a

reflexão filosófica pode fazer com que nossa experiência cotidiana, nossas crenças e opiniões alcancem uma visão crítica de si

mesmas. Não se trata de dizer “eu acho que”, mas de poder afirmar “eu penso que”. O conhecimento filosófico é um trabalho

intelectual. É sistemático porque não se contenta em obter respostas para as questões colocadas, mas exige que as próprias

questões sejam válidas e, em segundo lugar, que as respostas sejam verdadeiras, estejam relacionadas entre si, esclareçam

umas às outras, formem conjuntos coerentes de ideias e significações, sejam provadas e demonstradas racionalmente. [Pode-se

dizer também que] a Filosofia opera sistematicamente, com coerência e lógica, que a Filosofia tem uma vocação para formar

um todo daquilo que aparece de modo fragmentado em nossa experiência cotidiana. [CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia.]

Mas vejamos um pouco mais a fundo a natureza do assunto deste capítulo.

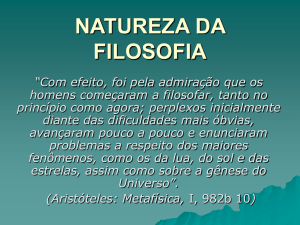

A Filosofia, nascida do espanto perante a própria ignorância do homem (como pensou Aristóteles, e bem evidenciada na famosa frase socrática “sei que nada sei”), deu-lhe uma ferramenta para que pudesse, diante daquilo que lhe

assombrava, lhe admirava, lhe surpreendia (a vida, a morte, o nada, o tudo etc.), encontrar razões que explicassem o

que lhe perturbava e, assim, conseguir sair do estado originário em que se encontrava, qual seja, a ignorância. Para

definirmos com maior precisão, tal espanto seria a situação em que

1

[...] tomamos distância do nosso mundo costumeiro, através de nosso pensamento, olhando-o como se nunca o tivéssemos visto

antes, como se não tivéssemos tido família, amigos, professores, livros e outros meios de comunicação que nos tivessem dito o

que o mundo é; como se estivéssemos acabando de nascer para o mundo e para nós mesmos e precisássemos perguntar o que

é, por que é e como é o mundo, e precisássemos perguntar também o que somos, por que somos e como somos. [Idem.]

Desse modo, aquele que age filosoficamente possui o que podemos chamar de atitude filosófica. E o que seria isto, a atitude filosófica? Seria, pois, quando diante de uma questão, um fato, uma evidência, tomarmos conscientemente

a decisão de não aceitar como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de

nossa existência cotidiana; jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido. [Idem.]

As indagações que surgem, essência fundamental da Filosofia, fazem com que os homens busquem um saber que

lhes é, em um primeiro momento, impossível, para depois se transformar em algo improvável, depois em algo provável e, enfim, em algo possível. E o que seria esse algo que se faz possível? Seria, pois, o conhecimento humano e a

tentativa de encontrar respostas às questões que mais intrigam os homens.

A Filosofia pergunta qual é a realidade ou natureza e qual é a significação de alguma coisa, não importa qual; — perguntar

como a coisa, a ideia ou o valor, é. A Filosofia indaga qual é a estrutura e quais são as relações que constituem uma coisa,

uma ideia ou um valor; — perguntar por que a coisa, a ideia ou o valor, existe e é como é. A Filosofia pergunta pela origem ou

pela causa de uma coisa, de uma ideia, de um valor. A atitude filosófica inicia-se dirigindo essas indagações ao mundo que nos

rodeia e às relações que mantemos com ele. Pouco a pouco, porém, descobre que essas questões se referem, afinal, à nossa capacidade de conhecer, à nossa capacidade de pensar. Por isso, pouco a pouco, as perguntas da Filosofia se dirigem ao próprio

pensamento: o que é pensar, como é pensar, por que há o pensar? A Filosofia torna-se, então, o pensamento interrogando-se a

si mesmo. Por ser uma volta que o pensamento realiza sobre si mesmo, a Filosofia se realiza como reflexão. [Idem.]

Autor desconhecido.

Pode-se dizer que a atitude filosófica tem, em sua essência, outras duas atitudes: a atitude crítica e o pensamento

crítico:

A primeira característica da atitude filosófica é negativa, isto é, um dizer não ao senso comum, aos pré-conceitos, aos préjuízos, aos fatos e às ideias da experiência cotidiana, ao que “todo mundo diz e pensa”, ao estabelecido. A segunda característica da atitude filosófica é positiva, isto é, uma interrogação sobre o que são as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os

comportamentos, os valores, nós mesmos. É também uma interrogação sobre o porquê disso tudo e de nós, e uma interrogação

sobre como tudo isso é assim e não de outra maneira. O que é? Por que é? Como é? Essas são as indagações fundamentais da

atitude filosófica. A face negativa e a face positiva da atitude filosófica constituem o que chamamos de atitude crítica e pensamento crítico. A Filosofia começa dizendo não às crenças e aos preconceitos do senso comum e, portanto, começa dizendo que

não sabemos o que imaginávamos saber. [CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia.]

Diante disso, pode-se perguntar qual é, afinal, o alcance de nosso pensamento: o que podemos conhecer? Tudo,

nada, muito, pouco? A princípio, quando se filosofa deve-se partir da liberdade que o homem tem de pensar, de fazer

significar o mundo e a si mesmo, sem algemas que o prendam e que lhe neguem a possibilidade de raciocinar sobre

aquilo que, por algum motivo, é válido que raciocine. Nesse caso, surge outra questão:

Há algum conhecimento tão certo que nenhum homem razoável possa dele duvidar? Esta questão, que à primeira vista parece

fácil, é na realidade uma das mais difíceis que se podem fazer. Quando tivermos compreendido as dificuldades com que se defronta uma resposta clara e segura, estaremos bem lançados no estudo da filosofia — uma vez que a filosofia é apenas a tentativa de responder a estas questões fundamentais, não descuidadamente e dogmaticamente, como fazemos na vida quotidiana e

mesmo nas ciências, mas criticamente, após termos explorado tudo o que torna estas questões embaraçosas e termos compreendido toda a vagueza e confusão que subjazem às nossas ideias vulgares. [RUSSELL, Bertrand. Aparência e realidade.]

Ao ser que pensa, a Filosofia é uma oportunidade para que se liberte das opiniões provenientes do senso comum,

das respostas prontas, do “por que sim e ponto final”. Saber separar o conhecimento verdadeiro (resultado que é de

uma reflexão crítica, livre, coerente e sensata) do conhecimento comum é uma das consequências de se pensar filosoficamente. Em um mundo repleto de informações, dúvidas, angústias, posicionamentos e respostas, se não se separar

o joio do trigo não há como se avaliar adequadamente quaisquer questões: um jardim floresce com beleza apenas se

2

alguém cultivá-lo, excluir do campo as ervas daninhas e outras pragas, cuidando para que as flores possam crescer e

florescer, proporcionando aquilo que o jardim tem como função: dar ao homem a possibilidade de melhorar, aperfeiçoar de alguma maneira seu mundo. Se quisermos, podemos compreender que o jardineiro não é ninguém mais que o

filósofo, alguém que metodicamente atenta-se para algo e retira, desse algo, resultados que melhorem a compreensão

que tem de sua existência enquanto ser que está no mundo.

Nascida do espanto, da admiração genuína, a palavra do filósofo tem o dom de apreender, elaborar e formular o que caracteriza essencialmente um tempo ou figura do mundo. [GIACOIA JR., Oswaldo. “Sofrimento cordial”. In: Folha de S. Paulo (14 de

junho de 2009).]

E assim, quando temos um ser humano em busca de respostas para as questões que se colocam à sua frente, é válido ressaltar que, em se tratando de um ser humano, as explicações naturalmente tendem a possuir algo de subjetivo,

ou seja, algo não apenas racional, mas também sentimental, com algum resquício de individualidade que é extremamente nocivo ao conhecimento por ser capaz de desvirtuá-lo, deixá-lo impuro, fazendo com que uma resposta, qualquer que seja, ao invés de se basear apenas nos traços objetivos que o mundo evidencia, mescla-se com “achismos” e

traços que, muitas vezes, são válidos apenas à pessoa que a pensou. E, sendo a Filosofia uma atitude crítica que busca

um conhecimento universal, fica evidente que qualquer resposta que sirva apenas para uma pessoa, e não a qualquer

ser humano, não é uma resposta filosoficamente válida.

Mesmo os mais belos sentimentos não pertencem à filosofia. Diz-se que os sentimentos são algo de irracional. A filosofia, pelo

contrário, não é apenas algo racional, mas a própria guarda da ratio [razão]. [...] Todavia, tão logo pomos em suspeição a

caracterização da filosofia como um comportamento racional, torna-se, da mesma maneira, também duvidoso se a filosofia

pertence à esfera do irracional. Pois quem quiser determinar a filosofia como irracional, toma como padrão para a determinação o racional, e isto de um tal modo que novamente pressupõe como óbvio o que seja a razão. Se, por outro lado, apontamos

para a possibilidade de que aquilo a que a filosofia se refere concerne a nós homens em nosso ser e nos toca, então poderia ser

que esta maneira de ser afetado não tem absolutamente nada a ver com aquilo que comumente se designa como afetos e sentimentos, em resumo, o irracional. [HEIDEGGER, Martin. Qu’est-ce que la philosophie?]

Portanto, aliar ao pensar filosófico aquilo que é subjetivo faz com que o conhecimento puro, real, livre de perspectivas individuais fique cada vez mais difícil (ou mesmo impossível) de ser alcançado. Deve-se, pois, ao se filosofar, despir o pensamento de tudo aquilo que nos é íntimo e pessoal: nossas crenças, nossas esperanças, nossos desgostos, nossas alegrias, nossas dores, nosso querer. Se acaso não filtrarmos tais “nossos”, teremos, então, um conhecimento inválido porque não será passível de ser estendido a todos (a não ser, claro, que todos os homens fossem iguais

e pensassem de maneira igual — o que é, vale dizer, uma ilusão —).

A filosofia origina-se de uma tentativa obstinada de atingir o conhecimento real. Aquilo que passa por conhecimento, na vida

comum, padece de três defeitos: é convencido, incerto e, em si mesmo, contraditório. O primeiro passo rumo à filosofia consiste em nos tornarmos conscientes de tais defeitos, não a fim de repousar, satisfeitos, no ceticismo indolente, mas para substituílo por uma aperfeiçoada espécie de conhecimento que será experimental, precisa e autoconsistente. Naturalmente, desejamos

atribuir outra qualidade ao nosso conhecimento: a compreensão. [RUSSELL, Bertrand. Dúvidas filosóficas.]

Mas, afinal, onde e por que motivo surgiu a Filosofia? Para respondermos tal questão é necessário termos em

mente o palco onde, pela primeira vez, o homem sentiu a necessidade de construir um edifício seguro do conhecimento: a Grécia Clássica.

HARDIN. The funny times. (“Comer. Sobreviver. Reproduzir. / Comer. Sobreviver. Reproduzir. / Comer. Sobreviver. Reproduzir. /

Comer. Sobreviver. Reproduzir. / O que é isso tudo, afinal?”)

A Filosofia nasce quando alguns homens, espantados e admirados com a realidade, notaram-se insatisfeitos com

as explicações que a tradição estabelecia, começando, assim, a buscarem respostas a todas as intrigantes questões que

tinham em mente, fossem elas antigas ou novas. Para tal, confiavam na hipótese de que a razão era capaz de eviden-

3

ciar, captar, esclarecer e responder as interrogações que, antes, não eram tratadas com o mesmo cuidado formal,

sistemático.

Em suma, a Filosofia surge quando se descobriu que a verdade do mundo e dos humanos não era algo secreto e misterioso,

que precisasse ser revelado por divindades a alguns escolhidos, mas que, ao contrário, podia ser conhecida por todos, através

da razão, que é a mesma em todos; quando se descobriu que tal conhecimento depende do uso correto da razão ou do pensamento e que, além da verdade poder ser conhecida por todos, podia, pelo mesmo motivo, ser ensinada ou transmitida a todos.

[CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia.]

Mas como era antes? Vale esclarecer que, em um momento anterior ao nascimento da Filosofia, a civilização

grega tinha não a razão como ferramenta racional para explicar o mundo; em seu lugar existiam os mitos, isto é,

explicações fantasiosas sobre a origem e o porquê das coisas, interpretações do mundo que não levavam em conta se

eram ou não passíveis de serem provadas, se eram ou não pertinentes com a realidade: não importava se, para explicar determinado fenômeno, fosse necessário utilizar alguma ideia impossível; importava, pois, dar uma explicação,

qualquer que fosse, aos homens.

Por que os seres nascem e morrem? Por que os semelhantes dão origem aos semelhantes, de uma árvore nasce outra árvore,

de um cão nasce outro cão, de uma mulher nasce uma criança? [...] Por que tudo muda? A criança se torna adulta, amadurece, envelhece e desaparece. [...] Por que a doença invade os corpos, rouba-lhes a cor, a força? Foram perguntas como essas

que os primeiros filósofos fizeram e para elas buscaram respostas. Sem dúvida, a religião, as tradições e os mitos explicavam

todas essas coisas, mas suas explicações já não satisfaziam aos que interrogavam sobre as causas da mudança, da permanência, da repetição, da desaparição e do ressurgimento de todos os seres. Haviam perdido força explicativa, não convenciam

nem satisfaziam a quem desejava conhecer a verdade sobre o mundo. [Idem.]

Narrativas imaginárias sobre a origem de algo (do ser humano, da Terra, dos animais, do poder etc.), os mitos resumiam o mundo e o homem a partir de uma perspectiva que não levava em conta a razão. Nesse contexto, a Filosofia originou-se e destacou-se como um modo de explicar o mundo, assim como faziam os mitos, mas com a diferença

de explicá-lo levando em conta um ponto de vista racional, a coerência das respostas, a ligação possível entre uma

interpretação do mundo e aquilo que o mundo poderia oferecer para confirmar a explicação dada. Com isso, podemos

esboçar uma comparação entre o mito e a Filosofia:

1. O mito pretendia narrar como as coisas eram ou tinham sido no passado imemorial, longínquo e fabuloso, voltando-se para

o que era antes que tudo existisse tal como existe no presente. A Filosofia, ao contrário, se preocupa em explicar como e por

que, no passado, no presente e no futuro (isto é, na totalidade do tempo), as coisas são como são;

2. O mito narrava a origem através de genealogias e rivalidades ou alianças entre forças divinas sobrenaturais e personalizadas, enquanto a Filosofia, ao contrário, explica a produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais.

[...]

3. O mito não se importava com contradições, com o fabuloso e o incompreensível, não só porque esses eram traços próprios

da narrativa mítica, como também porque a confiança e a crença no mito vinham da autoridade religiosa do narrador. A Filosofia, ao contrário, não admite contradições, fabulação e coisas incompreensíveis, mas exige que a explicação seja coerente,

lógica e racional; além disso, a autoridade da explicação não vem da pessoa do filósofo, mas da razão, que é a mesma em todos os seres humanos. [Idem.]

Tenhamos em mente que, diariamente, temos contato com situações, coisas, pessoas e atitudes que, diante das

quais, aceitamos, negamos, desejamos, evitamos, escolhemos. Questionamos (Aquela aula de Filosofia é hoje?),

opinamos (Mas o professor é um chato!), afirmamos (Terei que ir.), avaliamos (Mas que a aula é chata, é!). Mas tais

atitudes, por mais simples e corriqueiras que possam parecer, contêm alguns pressupostos que não prestamos atenção;

tornam-se, pois, naturalidades. Se questiono “Aquela aula de filosofia é hoje?” tenho em mente que estou matriculado(a) em um cursinho e que há, queira eu ou não, aulas de Filosofia aos sábados; isso com a finalidade de estudar

para uma prova e garantir um lugar na faculdade, assim conquistando, em longo prazo, um diploma e assim poder, no

mercado de trabalho, ter liberdade econômica e viver o melhor que puder. Em outro exemplo, se opino que “O professor de filosofia é um chato!” tenho que ter em mente alguma avaliação sobre o que é um professor chato, ter em

mente que tais professores me aborrecem e que aborrecer-me não é algo que eu queira numa tarde de sábado.

Como se vê, diariamente temos contato com pensamentos que não examinamos porque nos parecem corriqueiros,

naturais; pode-se notar, assim, que simples perguntas apresentam, ocultas, várias ideias que não ousamos questionar.

A Filosofia surge nesse momento, para mergulhar a fundo em nossos pensamentos e deixar de lado a superficialidade

das ideias, dos fatos, do mundo, de nós mesmos. E se, nesse momento, seguíssemos uma atitude filosófica? Não seria

possível, assim, conquistar algumas conclusões válidas que possam nos proporcionar algo de útil?

E se, mesmo depois de sabermos que temos a possibilidade de entender melhor as coisas, continuássemos a viver

e a pensar de maneira limitada, incompleta, duvidosa, engolindo, sem mastigar, as “verdades” que nos impõem,

estaríamos sendo honestos com nosso próprio bom senso, com nossa própria liberdade? Respondam, filósofos!

Leituras complementares

Ora, muitos fazem uma outra pergunta: afinal, para que Filosofia?

É uma pergunta interessante. Não vemos nem ouvimos ninguém perguntar, por exemplo, para que matemática ou

física? Para que geografia ou geologia? Para que história ou sociologia? Para que biologia ou psicologia? Para que

astronomia ou química? Para que pintura, literatura, música ou dança? Mas todo mundo acha muito natural perguntar:

Para que Filosofia?

4

Em geral, essa pergunta costuma receber uma resposta irônica, conhecida dos estudantes de Filosofia: “A Filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual”. Ou seja, a Filosofia não serve para nada.

Por isso, se costuma chamar de “filósofo” alguém sempre distraído, com a cabeça no mundo da lua, pensando e dizendo coisas que ninguém entende e que são perfeitamente inúteis.

Essa pergunta, “Para que Filosofia?”, tem a sua razão de ser.

Em nossa cultura e em nossa sociedade, costumamos considerar que alguma coisa só tem o direito de existir se tiver alguma finalidade prática, muito visível e de utilidade imediata.

Por isso, ninguém pergunta para que as ciências, pois todo mundo imagina ver a utilidade das ciências nos produtos da técnica, isto é, na aplicação científica à realidade.

Todo mundo também imagina ver a utilidade das artes, tanto por causa da compra e venda das obras de arte,

quanto porque nossa cultura vê os artistas como gênios que merecem ser valorizados para o elogio da humanidade.

Ninguém, todavia, consegue ver para que serviria a Filosofia, donde dizer-se: não serve para coisa alguma.

Parece, porém, que o senso comum não enxerga algo que os cientistas sabem muito bem. As ciências pretendem

ser conhecimentos verdadeiros, obtidos graças a procedimentos rigorosos de pensamento; pretendem agir sobre a

realidade, através de instrumentos e objetos técnicos; pretendem fazer progressos nos conhecimentos, corrigindo-os e

aumentando-os.

Ora, todas essas pretensões das ciências pressupõem que elas acreditam na existência da verdade, de procedimentos corretos para bem usar o pensamento, na tecnologia como aplicação prática de teorias, na racionalidade dos conhecimentos, porque podem ser corrigidos e aperfeiçoados.

Verdade, pensamento, procedimentos especiais para conhecer fatos, relação entre teoria e prática, correção e acúmulo de saberes: tudo isso não é ciência, são questões filosóficas. O cientista parte delas como questões já respondidas, mas é a Filosofia quem as formula e busca respostas para elas.

Assim, o trabalho das ciências pressupõe, como condição, o trabalho da Filosofia, mesmo que o cientista não seja

filósofo. No entanto, como apenas os cientistas e filósofos sabem disso, o senso comum continua afirmando que a

Filosofia não serve para nada.

Para dar alguma utilidade à Filosofia, muitos consideram que, de fato, a Filosofia não serviria para nada, se “servir” fosse entendido como a possibilidade de fazer usos técnicos dos produtos filosóficos ou dar-lhes utilidade econômica, obtendo lucros com eles; consideram também que a Filosofia nada teria a ver com a ciência e a técnica.

Para quem pensa dessa forma, o principal para a Filosofia não seriam os conhecimentos (que ficam por conta da

ciência), nem as aplicações de teorias (que ficam por conta da tecnologia), mas o ensinamento moral ou ético. A

Filosofia seria a arte do bem viver. Estudando as paixões e os vícios humanos, a liberdade e a vontade, analisando a

capacidade de nossa razão para impor limites aos nossos desejos e paixões, ensinando-nos a viver de modo honesto e

justo na companhia dos outros seres humanos, a Filosofia teria como finalidade ensinar-nos a virtude, que é o princípio do bem-viver.

Essa definição da Filosofia, porém, não nos ajuda muito. De fato, mesmo para ser uma arte moral ou ética, ou

uma arte do bem-viver, a Filosofia continua fazendo suas perguntas desconcertantes e embaraçosas: O que é o homem? O que é a vontade? O que é a paixão? O que é a razão? O que é o vício? O que é a virtude? O que é a liberdade? Como nos tornamos livres, racionais e virtuosos? Por que a liberdade e a virtude são valores para os seres humanos? O que é um valor? Por que avaliamos os sentimentos e as ações humanas?

Assim, mesmo se disséssemos que o objeto da Filosofia não é o conhecimento da realidade, nem o conhecimento

da nossa capacidade para conhecer, mesmo se disséssemos que o objeto da Filosofia é apenas a vida moral ou ética,

ainda assim, o estilo filosófico e a atitude filosófica permaneceriam os mesmos, pois as perguntas filosóficas — o

que, por que e como — permanecem.

CHAUÍ, Marilena. “Para que Filosofia?”. In: Convite à filosofia.

φ

Reflexão significa movimento de volta sobre si mesmo ou movimento de retorno a si mesmo. A reflexão é o movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo, interrogando a si mesmo.

A reflexão filosófica é radical porque é um movimento de volta do pensamento sobre si mesmo para conhecer-se

a si mesmo, para indagar como é possível o próprio pensamento.

Não somos, porém, somente seres pensantes. Somos também seres que agem no mundo, que se relacionam com

os outros seres humanos, com os animais, as plantas, as coisas, os fatos e acontecimentos, e exprimimos essas relações tanto por meio da linguagem quanto por meio de gestos e ações.

A reflexão filosófica também se volta para essas relações que mantemos com a realidade circundante, para o que

dizemos e para as ações que realizamos nessas relações.

A reflexão filosófica organiza-se em torno de três grandes conjuntos de perguntas ou questões:

1. Por que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos e fazemos o que fazemos? Isto é, quais os motivos,

as razões e as causas para pensarmos o que pensamos, dizermos o que dizemos, fazermos o que fazemos?

2. O que queremos pensar quando pensamos, o que queremos dizer quando falamos, o que queremos fazer quando agimos? Isto é, qual é o conteúdo ou o sentido do que pensamos, dizemos ou fazemos?

3. Para que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos, fazemos o que fazemos? Isto é, qual é a intenção

ou a finalidade do que pensamos, dizemos e fazemos?

Essas três questões podem ser resumidas em: O que é pensar, falar e agir? E elas pressupõem a seguinte pergunta:

Nossas crenças cotidianas são ou não um saber verdadeiro, um conhecimento?

5

Como vimos, a atitude filosófica inicia-se indagando: O que é? Como é? Por que é?, dirigindo-se ao mundo que

nos rodeia e aos seres humanos que nele vivem e com ele se relacionam. São perguntas sobre a essência, a significação ou a estrutura e a origem de todas as coisas.

Já a reflexão filosófica indaga: Por quê?, O quê?, Para quê?, dirigindo-se ao pensamento, aos seres humanos no

ato da reflexão. São perguntas sobre a capacidade e a finalidade humanas para conhecer e agir.

CHAUÍ, Marilena. “A reflexão filosófica”. In: Convite à filosofia.

φ

O primeiro ensinamento filosófico é perguntar: O que é o útil? Para que e para quem algo é útil? O que é o inútil?

Por que e para quem algo é inútil?

O senso comum de nossa sociedade considera útil o que dá prestígio, poder, fama e riqueza. Julga o útil pelos resultados visíveis das coisas e das ações, identificando utilidade e a famosa expressão “levar vantagem em tudo”.

Desse ponto de vista, a Filosofia é inteiramente inútil e defende o direito de ser inútil.

Não poderíamos, porém, definir o útil de outra maneira?

Platão definia a Filosofia como um saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos.

Descartes dizia que a Filosofia é o estudo da sabedoria, conhecimento perfeito de todas as coisas que os humanos

podem alcançar para o uso da vida, a conservação da saúde e a invenção das técnicas e das artes.

Kant afirmou que a Filosofia é o conhecimento que a razão adquire de si mesma para saber o que pode conhecer e

o que pode fazer, tendo como finalidade a felicidade humana.

Marx declarou que a Filosofia havia passado muito tempo apenas contemplando o mundo e que se tratava, agora,

de conhecê-lo para transformá-lo, transformação que traria justiça, abundância e felicidade para todos.

Merleau-Ponty escreveu que a Filosofia é um despertar para ver e mudar nosso mundo.

Espinosa afirmou que a Filosofia é um caminho árduo e difícil, mas que pode ser percorrido por todos, se desejarem a liberdade e a felicidade.

Qual seria, então, a utilidade da Filosofia?

Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil; se não se deixar guiar pela submissão às

ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil; se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da

história for útil; se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil; se dar a cada

um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a Filosofia é o mais útil de todos os saberes de que os

seres humanos são capazes.

CHAUÍ, Marilena. “Inútil? Útil?”. In: Convite à filosofia.

φ

A atividade filosófica é sui generis. Parecemos viver muito bem sem ela. Aprendemos e ensinamos, trabalhamos,

ouvimos música, vamos à praia e podemos construir nossas vidas com planos de sucesso e estabilidade financeira

sem nos deixarmos envolver pelo discurso e pelos problemas filosóficos. Na verdade, os problemas filosóficos normalmente nos deixam incomodados, mal humorados, ansiosos. Isso porque, como normalmente ocorre, ao tentar

resolvê-los, deparamo-nos com outros problemas que até então não havíamos considerado. A filosofia parece ser não

apenas desnecessária para o bem viver; ela parece ser incompatível com a ideia de uma vida tranquila. Somando-se a

isso, devemos considerar o caráter abstrato da atividade filosófica. Por lidar com problemas distantes da vida comum,

o filósofo é considerado frequentemente uma pessoa destacada da realidade, perdido em especulações inúteis, alheio

aos problemas que a vida diária se lhe impõem.

Essa visão negativa do filósofo rondou-o desde os primórdios da filosofia. Como ilustração, é interessante recorrer a uma lenda acerca de Tales, o grande matemático e filósofo grego que revolucionou a geometria, aquele que

inventou o Teorema de Tales, estudado nas aulas de matemática do 2º grau. Em sua época, cerca de 580 a.C., não

havia a divisão do conhecimento que há hoje, de modo que o intelectual era tanto matemático, quanto político, astrônomo, geômetra, etc. Conta a lenda que Tales certa vez passeava à noite olhando para as estrelas, com o intuito de

estudar seus movimentos e regularidades. Com os olhos fixos no céu, ele não percebeu que caminhava em direção a

um poço. Depois de tropeçar e cair dentro dele, uma jovem trácia que testemunhara o fato observou em tom sarcástico: “tão preocupado com os assuntos celestes que acabou esquecendo da terra que o sustenta”. Essa lenda é utilizada

para caracterizar a visão que o senso comum tem do filósofo. “Filosofia”, diz o dito popular, “é aquilo sem o qual o

mundo seria tal e qual”. O filósofo é visto como um sonhador de sonhos inefáveis, ou ainda como uma pessoa que

está sempre envolvida com assuntos que a grande maioria das pessoas não dá o menor valor.

Essa visão caricatural da filosofia não se restringe ao senso comum. Guimarães Rosa certa vez definiu o filósofo

como “aquele que se encontra num quarto escuro, à procura de um gato preto que não está lá. E ele o encontra...”

Fernando Pessoa, em seu famoso poema Tabacaria, escreve que “a metafísica... é uma consequência de se estar mal

disposto...” Mas será que é assim mesmo, quer dizer, será que é tão simples descartar a filosofia como uma atividade

intelectual inútil? Para obtermos uma resposta satisfatória, é necessário que especifiquemos o ofício do filósofo. Qual

é a natureza do trabalho filosófico?

A leitura dos filósofos sugere que a primeira característica distintiva do filósofo é a de lidar com ideias ou conceitos e não com objetos palpáveis, como o lavrador e o ferreiro. É claro que estes últimos não dispensam (e não podem

dispensar) o uso de ideias, o ferreiro recorrendo sempre à ideia ou ao modelo do martelo a ser construído e o lavrador

à ideia do solo e da época de plantio. O filósofo, porém, lida com ideias que não são sempre traduzíveis em coisas

concretas, tais como o conceito de verdade ou de bem. Além disso, contrariamente ao psicólogo e ao sociólogo, por

6

exemplo, o filósofo não está preocupado em colocar em prática as suas ideias. Isso não quer dizer que ele se recuse a

fazê-lo; ele simplesmente não considera a concretização de suas ideias como fundamental para a sua atividade. Como

diz Platão: “o filósofo permanece totalmente alheio ao seu vizinho mais próximo; ele é ignorante..., ele mal sabe se é

um homem ou um animal; ele está investigando a essência do homem”. Embora ele prefira o convívio das cidades,

“sua mente, desdenhando da irrelevância e da nulidade das coisas humanas, está sobrevoando o estrangeiro”. [...]

Não há dúvida de que o homem comum possa passar a vida inteira sem se preocupar com os problemas que rondam os filósofos. Mas ele, conscientemente ou não, está se valendo de motivos para tomar as tantas decisões que a

vida o obriga a tomar. Se olharmos mais de perto, veremos que esses motivos estão calcados em princípios ou regras

morais, ou em informações às vezes genuínas (ou verdadeiras), às vezes equivocadas (falsas). Quer dizer, o homem

comum não pára de refletir, de especular. A reflexão, quer ele se dê conta disso ou não, faz parte de sua vida do

mesmo modo que faz parte da vida dos intelectuais, sejam eles cientistas ou filósofos.

Mas a filosofia é mais do que refletir. Ela é refletir sobre o refletir. A filosofia surge quando a própria capacidade

de refletir é posta em questão, quer dizer, refletimos sobre o refletir, quando queremos saber como adquirimos conhecimentos, ou se sabemos realmente aquilo que supomos saber. Por isso que, para Sócrates, o ponto de partida do

filosofar é o reconhecimento da própria ignorância. A afirmação “só sei que nada sei” só pode ser feita por alguém

que já exerceu uma autocrítica, que já se debruçou sobre as bases de seus conhecimentos e os avaliou de modo adequado. Muitas vezes, quando fazemos isso honestamente, quer dizer, quando olhamos para dentro de nós mesmos e

pesquisamos as razões daquilo que defendemos às vezes tão teimosamente, nada encontramos, e aí ficamos espantados, perturbados, incomodados. Platão chamava esse estado de espírito de thaumazéin, isto é, o espanto da própria

ignorância. Esse é o motor do filosofar. É o que nos leva a tentar preencher o vazio, a ausência do saber, a ignorância.

Para esclarecer esse ponto, é oportuno comparar a filosofia com a ciência. A atividade do cientista é marcadamente empírica. Ele tenta entender o mundo como ele é dado em sua experiência e, a partir daí, ele procura predizer e

explicar os eventos. O cientista via de regra pergunta: “O que causou isso?” Ao tentar responder a essa pergunta, ele

recorre a outros eventos que requerem eles mesmos mais explicações. Quando ele se vê às voltas com uma sequência

de eventos interligados, ele pode perguntar: “O que causou a existência das séries?”, ou ainda, “por que esta série e

não outra?” Estas perguntas, porém, levam-no para além dos limites da atividade científica, tendo em vista que uma

série como essa não é dada na experiência. Esse território, às vezes considerado como obscuro, é a filosofia. Certas

questões levam-nos a níveis de abstração que nenhuma investigação empírica pode proporcionar. Elas surgem, podese dizer, no final de todas as outras pesquisas, “quando problemas relativos aos fundamentos dos saberes particulares,

como a Física, a Matemática, a Geometria, etc., são detectados ou seus métodos de investigação passam a ser questionados. Assim sendo, os problemas filosóficos e os sistemas destinados a resolvê-los são formulados em termos que

tendem a se referir aos domínios da possibilidade e da necessidade e não aos da realidade, ou seja, ao que poderia e

ao que deveria ser e não ao que é”.

Isso quer dizer que nem toda pesquisa fronteiriça aos saberes especiais é filosófica. Quando se tenta resolver problemas filosóficos sem se questionar a validade dos procedimentos adotados, incentiva-se o dogmatismo e a superstição. Por exemplo, no caso da existência da série de eventos, se pressupusermos que Deus é a causa primeira e também a meta final de todas as coisas, acabamos recorrendo a um artigo de fé e não a um saber racional. Essa afirmação

tem o mérito de produzir uma dada resposta a quebra-cabeças metafísicos, mas ela possui uma grande desvantagem,

que é a de se basear numa suposição que não pode ser colocada em dúvida, e que é por isso mesmo dogmática. Daí

não se segue que o filósofo deva necessariamente ser um ateu. Muitos filósofos do passado (e mesmo vários do presente) acreditam em Deus e pertencem a diferentes religiões. Mas quando eles decidem discutir a existência ou não de

Deus, eles sabem que não podem simplesmente postulá-la sem maiores problemas. Eles sabem que toda discussão é

uma disputa, uma busca da melhor explicação ou da solução de um certo problema. Decidir discutir significa submeter-se ao tribunal final da razão, que não aceita a mera crença incontestável como base de argumentação.

Tal problemática remete-nos à relação da filosofia com a religião. Sem dúvida que há semelhanças entre o filósofo e o religioso. Ambos procuram refletir sobre questões abstratas, ambos procuram explicações gerais, ambos procuram um princípio ou um conjunto de princípios fundamentais a partir dos quais podemos responder às questões mais

importantes que nos afligem. mas há pelo menos uma diferença essencial entre os dois: o religioso encontra o seu

princípio fundamental em algo que, em última instância, requer uma crença não-justificável em um Ser Superior que

explica tudo. O filósofo, por seu turno, procura a verdade ou aquilo que pode ser estabelecido através de bases racionais.

Isso nos conduz a uma outra característica importante da atividade filosófica, a saber, a preocupação com a verdade. As questões filosóficas podem muito bem ficar sem respostas, ou podem mesmo propiciar polêmicas intermináveis (como geralmente ocorre). Mas elas são questões de qualquer modo e requerem, por isso mesmo, uma avaliação das razões sugeridas e propostas para que possamos caracterizá-las como verdadeiras ou falsas. Afinal, a filosofia

não pode ser um mero aglomerado de proposições retóricas, sem qualquer pretensão de estabelecer princípios sólidos.

Ela pode ser definida como uma atividade a partir da qual se estudam métodos e metas das nossas formas diferenciadas de reflexão, a fim de que possamos chegar a conclusões sobre os seus limites e a sua validade. A pesquisa filosófica se dá de uma maneira racional, quer dizer, sem qualquer remissão à fé, visando o estabelecimento de respostas

convincentes a questões as mais diversas que fogem ao âmbito das ciências particulares, mas que são comumente

trazidas à luz por elas.

Muito bem. Já disse que a filosofia tem por função, entre outras coisas, refletir sobre o refletir. Através do filosofar, podemos saber mais sobre a nossa capacidade reflexiva. Por quê? Porque, em assim o fazendo, podemos exercer

o poder de reflexão mais amplamente, mais efetivamente e com mais precisão. Mas por que é tão importante exercer

a capacidade reflexiva? A resposta é simples, mas essencial. Sem refletir, não poderíamos ser livres. Agir sem refletir

significa não ser dono das próprias ações, ou ser movido por causas outras que não a nossa própria razão. Essa é a

diferença entre nós e os robôs. Eles não possuem poder de reflexão e por isso mesmo eles não podem escolher por si

7

mesmos o curso de ação que irão adotar. Do mesmo modo, quando adotamos um certo curso de ação “sem refletir”,

mecanicamente, a gente se assemelha a um autômato, ou a um robô nas mãos do primeiro que passa.

É neste momento que fica claro o porquê do filosofar. A ponte entre a filosofia e as outras áreas não é imediata.

Mas ela existe. Quando digo que sem refletir seríamos apenas autômatos, eu quero dizer que a atividade reflexiva é

condição de possibilidade das decisões livres. Se assim é, então filosofia tem a ver com liberdade. Explico melhor: se

a atividade reflexiva leva-nos a ser livres, e se a filosofia permite-nos usar essa capacidade reflexiva com cada vez

mais profundidade, então a filosofia pode ser vista como uma ferramenta essencial para a nossa liberdade, levandonos a pensar mais claramente e, em consequência disso, a usar a capacidade de escolha em sua plenitude. O exercício

da filosofia é a expressão mais profunda e plena da nossa liberdade. É a liberdade do pensar, do refletir, que nos leva

a agir livremente. O exercício da liberdade pressupõe que reflitamos sobre as nossas vidas, as nossas ações, as pessoas que nos rodeiam, o país em que vivemos, as regras da comunidade à qual pertencemos, e as informações (verdadeiros ou falsas) que obtemos, etc.

Esse é um resultado fundamental. Se surgir então a pergunta sobre o porquê de se estudar filosofia, independentemente dos interesses intelectuais de cada um, essa é uma resposta possível. Além disso, a relação entre filosofia e

liberdade permite que a gente responda àqueles que dizem que o filósofo em nada contribui para o desenvolvimento

da humanidade ou para a mudança (para melhor) da realidade. Se procurarmos mudar a realidade sem liberdade, na

verdade estaremos mudando algo não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dos outros.

Uma outra lição que se pode tirar da relação entre filosofia e liberdade é que ela nos ajuda a compreender o porquê da insatisfação constante do filósofo, aquela que Hume sente e que o leva a passear ao longo do rio e a jogar

gamão com os seus amigos. A insatisfação origina-se do fato de que a atividade filosófica, assim como a atividade

teórica em geral, não parece ter um ponto final. Mas isso é exatamente o que a torna tão essencial à liberdade. O

trabalho filosófico em particular e o teórico em geral não têm fim. Conceber um fim à atividade reflexiva é, de um

certo modo, conceber o fim do exercício da liberdade. A gente só pára de refletir sobre os princípios que atuam como

premissas de argumentos quando a gente se rende à superstição, à religião ou ao totalitarismo.

Finalmente, pode-se dizer que a atividade reflexiva é auto-referente. Isso quer dizer que, mesmo para combatê-la,

a gente tem que adotá-la. Esse é o erro de Sexto Empírico e de outros céticos que suspeitavam da atividade especulativa. Eles só podem combater a especulação de modo persuasivo se eles adotarem um procedimento especulativo.

Eles só podem condenar uma teoria adotando outra. O que resta então é adotar uma teoria que resista a ataques, e que

explique pelo menos alguns dos problemas que nos afligem. Mas como descobrir essa teoria, que não é mágica, como

queriam os dogmáticos, mas que inevitavelmente se encontra na atividade intelectual, como negavam os céticos? No

caso da filosofia, a gente tem que filosofar mesmo para negar a filosofia, como uma vez disse Aristóteles. A gente

tem que ser filósofo mesmo se a gente desejar jogar fora a filosofia.

FRANCIOTTI, Marco Antonio. A natureza da atividade filosófica.

φ

A filosofia, como todos os outros estudos, visa em primeiro lugar o conhecimento. O conhecimento que ela tem

em vista é o tipo de conhecimento que confere unidade sistemática ao corpo das ciências, bem como o que resulta de

um exame crítico dos fundamentos de nossas convicções, de nossos preconceitos e de nossas crenças. Mas não se

pode dizer, no entanto, que a filosofia tenha tido algum grande êxito na sua tentativa de fornecer respostas definitivas

a seus problemas. Se perguntarmos a um matemático, a um mineralogista, a um historiador ou a qualquer outro cientista, que definido corpo de verdades foi estabelecido pela sua ciência, sua resposta durará tanto tempo quanto estivermos dispostos a lhe dar ouvidos. Mas se fizermos essa mesma pergunta a um filósofo, ele terá que confessar, se

for sincero, que a filosofia não tem alcançado resultados positivos tais como tem sido alcançados por outras ciências.

É verdade que isso se explica, em parte, pelo fato de que, mal se torna possível um conhecimento preciso naquilo que

diz respeito a determinado assunto, este assunto deixa de ser chamado de filosofia, e torna-se uma ciência especial.

Todo o estudo dos corpos celestes, que hoje pertence à Astronomia, se incluía outrora na filosofia; a grande obra de

Newton tem por título: Princípios matemáticos da filosofia natural. De maneira semelhante, o estudo da mente humana, que era uma parte da filosofia, está hoje separado da filosofia e tornou-se a ciência da psicologia. Assim, em

grande medida, a incerteza da filosofia é mais aparente do que real: aquelas questões para as quais já se tem respostas

positivas vão sendo colocadas nas ciências, ao passo que aquelas para as quais não foi encontrada até o presente

nenhuma resposta exata, continuam a constituir esse resíduo, que é chamado de filosofia. [...]

O valor da filosofia, na realidade, deve ser buscado, em grande medida, na sua própria incerteza. O homem que

não tem algumas noções de filosofia caminha pela vida afora preso a preconceitos derivados do senso comum, das

crenças habituais de sua época e do seu país, e das convicções que cresceram no seu espírito sem a cooperação ou o

consentimento de uma razão deliberada. Para tal homem o mundo tende a tornar-se finito, definido, óbvio; para ele os

objetos habituais não levantam problemas e as possibilidades infamiliares são desdenhosamente rejeitadas. Quando

começamos a filosofar, pelo contrário, imediatamente nos damos conta (como vimos nos primeiros capítulos deste

livro) de que até as coisas mais ordinárias conduzem a problemas para os quais somente respostas muito incompletas

podem ser dadas. A filosofia, apesar de incapaz de nos dizer com certeza qual é a verdadeira resposta para as dúvidas

que ela própria levanta, é capaz de sugerir numerosas possibilidades que ampliam nossos pensamentos, livrando-os

da tirania do hábito. Desta maneira, embora diminua nosso sentimento de certeza com relação ao que as coisas são,

aumenta em muito nosso conhecimento a respeito do que as coisas podem ser; ela remove o dogmatismo um tanto

arrogante daqueles que nunca chegaram a empreender viagens nas regiões da dúvida libertadora; e vivifica nosso

sentimento de admiração, ao mostrar as coisas familiares num determinado aspecto não familiar.

RUSSELL, Bertrand. O valor da Filosofia.

8

φ

A Filosofia existe há 25 séculos. Durante uma história tão longa e de tantos períodos diferentes, surgiram temas,

disciplinas e campos de investigação filosóficos enquanto outros desapareceram. Desapareceu também a ideia de

Aristóteles de que a Filosofia era a totalidade dos conhecimentos teóricos e práticos da humanidade. Também desapareceu uma imagem, que durou muitos séculos, na qual a Filosofia era representada como uma grande árvore frondosa,

cujas raízes eram a metafísica e a teologia, cujo tronco era a lógica, cujos ramos principais eram a filosofia da Natureza, a ética e a política e cujos galhos extremos eram as técnicas, as artes e as invenções. A Filosofia, vista como

uma totalidade orgânica ou viva, era chamada de “rainha das ciências”. Isso desapareceu. Pouco a pouco, as várias

ciências particulares foram definindo seus objetivos, seus métodos e seus resultados próprios, e se desligaram da

grande árvore. Cada ciência, ao se desligar, levou consigo os conhecimentos práticos ou aplicados de seu campo de

investigação, isto é, as artes e as técnicas a ele ligadas. As últimas ciências a aparecer e a se desligar da árvore da

Filosofia foram as ciências humanas (psicologia, sociologia, antropologia, história, linguística, geografia, etc.). Outros campos de conhecimento e de ação abriram-se para a Filosofia, mas a ideia de uma totalidade de saberes que

conteria em si todos os conhecimentos nunca mais reapareceu. No século XX, a Filosofia foi submetida a uma grande

limitação quanto à esfera de seus conhecimentos. Isso pode ser atribuído a dois motivos principais:

1. Desde o final do século XVIII, com o filósofo alemão Immanuel Kant, passou-se a considerar que a Filosofia,

durante todos os séculos anteriores, tivera uma pretensão irrealizável. Que pretensão fora essa? A de que nossa razão

pode conhecer as coisas tais como são em si mesmas. Esse conhecimento da realidade em si, dos primeiros princípios

e das primeiras causas de todas as coisas chama-se metafísica. Kant negou que a razão humana tivesse tal poder de

conhecimento e afirmou que só conhecemos as coisas tais como são organizadas pela estrutura interna e universal de

nossa razão, mas nunca saberemos se tal organização corresponde ou não à organização em si da própria realidade.

Deixando de ser metafísica, a Filosofia se tornou o conhecimento das condições de possibilidade do conhecimento

verdadeiro enquanto conhecimento possível para os seres humanos racionais. A Filosofia tornou-se uma teoria do

conhecimento, ou uma teoria sobre a capacidade e a possibilidade humana de conhecer, e uma ética, ou estudo das

condições de possibilidade da ação moral enquanto realizada por liberdade e por dever. Com isso, a Filosofia deixava

de ser conhecimento do mundo em si e tornava-se apenas conhecimento do homem enquanto ser racional e moral.

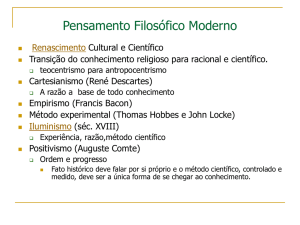

2. Desde meados do século XIX, como consequência da filosofia de Augusto Comte — chamada de positivismo

—, foi feita uma separação entre Filosofia e ciências positivas (matemática, física, química, biologia, astronomia,

sociologia). As ciências, dizia Comte, estudam a realidade natural, social, psicológica e moral e são propriamente o

conhecimento. Para ele, a Filosofia seria apenas uma reflexão sobre o significado do trabalho científico, isto é, uma

análise e uma interpretação dos procedimentos ou das metodologias usadas pelas ciências e uma avaliação dos resultados científicos. A Filosofia tornou-se, assim, uma teoria das ciências ou epistemologia (episteme, em grego, quer

dizer ciência). A Filosofia reduziu-se, portanto, à teoria do conhecimento, à ética e à epistemologia. Como consequência dessa redução, os filósofos passaram a ter um interesse primordial pelo conhecimento das estruturas e formas

de nossa consciência e também pelo seu modo de expressão, isto é, a linguagem. O interesse pela consciência reflexiva ou pelo sujeito do conhecimento deu surgimento a uma corrente filosófica conhecida como fenomenologia, iniciada pelo filósofo alemão Edmund Husserl. Já o interesse pelas formas e pelos modos de funcionamento da linguagem

corresponde a uma corrente filosófica conhecida como filosofia analítica cujo início é atribuído ao filósofo austríaco

Ludwig Wittgenstein. No entanto, a atividade filosófica não se restringiu à teoria do conhecimento, à lógica, à epistemologia e à ética. Desde o início do século XX, a História da Filosofia tornou-se uma disciplina de grande prestígio

e, com ela, a história das ideias e a história das ciências. Desde a Segunda Guerra Mundial, com o fenômeno do

totalitarismo — fascismo, nazismo, stalinismo —, com as guerras de libertação nacional contra os impérios coloniais

e as revoluções socialistas em vários países; desde os anos 60, com as lutas contra ditaduras e com os movimentos

por direitos (negros, índios, mulheres, idosos, homossexuais, loucos, crianças, os excluídos econômica e politicamente); e desde os anos 70, com a luta pela democracia em países submetidos a regimes autoritários, um grande interesse

pela filosofia política ressurgiu e, com ele, as críticas de ideologias e uma nova discussão sobre as relações entre a

ética e a política, além das discussões em torno da filosofia da História. Atualmente, um movimento filosófico conhecido como desconstrutivismo ou pós-modernismo, vem ganhando preponderância. Seu alvo principal é a crítica de

todos os conceitos e valores que, até hoje, sustentaram a Filosofia e o pensamento dito ocidental: razão, saber, sujeito,

objeto, História, espaço, tempo, liberdade, necessidade, acaso, Natureza, homem, etc. Quais são os campos próprios

em que se desenvolve a reflexão filosófica nestes vinte e cinco séculos? São eles:

Ontologia ou metafísica: conhecimento dos princípios e fundamentos últimos de toda a realidade, de todos os seres;

Lógica: conhecimento das formas gerais e regras gerais do pensamento correto e verdadeiro, independentemente

dos conteúdos pensados; regras para a demonstração científica verdadeira; regras para pensamentos não-científicos;

regras sobre o modo de expor os conhecimentos; regras para a verificação da verdade ou falsidade de um pensamento, etc.;

Epistemologia: análise crítica das ciências, tanto as ciências exatas ou matemáticas, quanto as naturais e as humanas; avaliação dos métodos e dos resultados das ciências; compatibilidades e incompatibilidades entre as ciências;

formas de relações entre as ciências, etc.;

Teoria do conhecimento ou estudo das diferentes modalidades de conhecimento humano: o conhecimento sensorial ou sensação e percepção; a memória e a imaginação; o conhecimento intelectual; a ideia de verdade e falsidade; a

ideia de ilusão e realidade; formas de conhecer o espaço e o tempo; formas de conhecer relações; conhecimento

ingênuo e conhecimento científico; diferença entre conhecimento científico e filosófico, etc.;

Ética: estudo dos valores morais (as virtudes), da relação entre vontade e paixão, vontade e razão; finalidades e

valores da ação moral; ideias de liberdade, responsabilidade, dever, obrigação, etc.;

9

Filosofia política: estudo sobre a natureza do poder e da autoridade; ideia de direito, lei, justiça, dominação, violência; formas dos regimes políticos e suas fundamentações; nascimento e formas do Estado; ideias autoritárias,

conservadoras, revolucionárias e libertárias; teorias da revolução e da reforma; análise e crítica das ideologias;

Filosofia da História: estudo sobre a dimensão temporal da existência humana como existência sociopolítica e

cultural; teorias do progresso, da evolução e teorias da descontinuidade histórica; significado das diferenças culturais

e históricas, suas razões e consequências;

Filosofia da arte ou estética: estudo das formas de arte, do trabalho artístico; ideia de obra de arte e de criação; relação entre matéria e forma nas artes; relação entre arte e sociedade, arte e política, arte e ética;

Filosofia da linguagem: a linguagem como manifestação da humanidade do homem; signos, significações; a comunicação; passagem da linguagem oral à escrita, da linguagem cotidiana à filosófica, à literária, à científica; diferentes modalidades de linguagem como diferentes formas de expressão e de comunicação;

História da Filosofia: estudo dos diferentes períodos da Filosofia; de grupos de filósofos segundo os temas e problemas que abordam; de relações entre o pensamento filosófico e as condições econômicas, políticas, sociais e culturais de uma sociedade; mudanças ou transformações de conceitos filosóficos em diferentes épocas; mudanças na

concepção do que seja a Filosofia e de seu papel ou finalidade.

CHAUÍ, Marilena. “Temas, disciplinas e campos filosóficos”. In: Convite à filosofia.

Cogito, logo aprendo

1. (UFRJ 2008) Filosofia é uma palavra de origem grega. Ela é constituída pela reunião de duas outras palavras

gregas: philia e sophia. O termo grego philia pode ser traduzido por amizade, afeição, amor. Já o termo sophia costuma ser traduzido por sabedoria. A partir dessas considerações:

a) indique o significado da palavra filosofia;

b) comente o sentido da atividade que ela designa.

2. “A filosofia é diferente da ciência e da matemática. Ao contrário da ciência, não assenta em experimentações

nem na observação, mas apenas no pensamento. E ao contrário da matemática não tem métodos formais de prova. A

filosofia faz-se colocando questões, argumentando, ensaiando ideias e pensando em argumentos possíveis contra elas,

e procurando saber como funcionam realmente os nossos conceitos.” [NAGEL, Thomas. O que é a filosofia?]

a) A filosofia tem um método que é diferente do método das outras disciplinas. Explique o que é o método filosófico.

b) O objeto da filosofia é diferente do objeto das outras disciplinas. Cite três exemplos de objetos filosóficos.

3. “Uma vez mais, o melhor é dar exemplos e apontar algumas das características mais salientes dos problemas filosóficos típicos. Pensemos, por exemplo, em Deus. Os cristãos têm uma dada concepção de Deus, os muçulmanos

outra e os hindus outra ainda. E há muitas mais, tantas quantas as religiões. As religiões partem de certas verdades

reveladas pelos seus profetas e inscritas nos seus livros sagrados; procuram descobrir a verdadeira natureza de Deus e

encontrar o caminho da salvação. Mas nada disso são problemas filosóficos.” [MURCHO, Desidério. O caráter conceitual

da filosofia.]

O texto acima menciona uma abordagem não-filosófica ao problema de Deus. Quais as diferenças entre uma abordagem não-filosófica e uma abordagem filosófica a respeito de algum problema?

4. (UFMG 2005) “[...] a filosofia não é a revelação feita ao ignorante por quem sabe tudo, mas o diálogo entre iguais que se fazem cúmplices em sua mútua submissão à força da razão e não à razão da força.” [SAVATER, Fernando.

As perguntas da vida.]

A partir da leitura desse trecho e de outros conhecimentos sobre o assunto, REDIJA um texto destacando duas características da atitude filosófica.

5.

VERÍSSIMO, Luis Fernando. As cobras.

O problema “Deus existe?” pode ser abordado por meio da religião ou por meio da filosofia. Qual a diferença entre a abordagem religiosa e a abordagem filosófica a algum problema?

10

Capítulo II

A FILOSOFIA ANTIGA

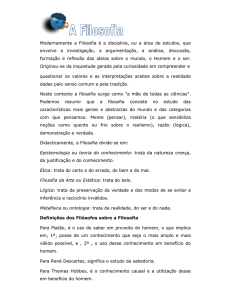

SANZIO, Rafael. A escola de Atenas.

Filosofia é um saber específico com uma história que já dura mais de 25 séculos; seu surgimento ocorreu na

Grécia antiga por meio dos primeiros filósofos, denominados “pré-socráticos”. Ainda que seja, como já

salientamos, um saber específico, atualmente pode-se entender a Filosofia como uma atitude em relação ao

conhecimento: crítica, sistemática, objetiva. Com isso, e levando-se em conta que em cada época novos

valores são predominantes, novas perspectivas surgem, novas ideias vêm à tona e mais questionamentos são

(re)feitos, os temas abordados pela Filosofia, os pensamentos filosóficos e suas avaliações são constantemente retomados e repensados a fim de que as respostas possam se vincular ao mundo e às novas e sempre recorrentes interrogações que, com o passar do tempo, exigem novas respostas para se adequarem ao mundo em determinada época.

Por conseguinte a Filosofia terá, no correr dos séculos, um conjunto de inquietações, interesses e indagações que

lhe decorreram de seu nascimento na Grécia; é interessante notar que há pensadores que já afirmaram ser toda a

Filosofia ocidental pós-Grécia (o que inclui o pensamento filosófico atual) uma mera “nota de rodapé” que meramente pondera e aprofunda aquilo que os gregos originalmente já pensaram. Seja como for, a história que possui a Filosofia coloca em perspectiva o conhecimento filosófico e apresenta as ideias e os pensadores que, desde os primórdios

do pensamento filosófico, fundamentam o conhecimento que temos (até) hoje. E como toda história tem um início,

vejamos mais detidamente o primeiro período da Filosofia — período que, vale lembrar, faz parte de uma divisão

temporal meramente didática.

A Filosofia antiga, assim, é o período compreendido entre o século VI a.e.c. e o século VI e.c., situando-se entre o

surgimento da Filosofia propriamente dita e a queda do Império Romano. O período antigo se inicia quando alguns

pensadores gregos sentiram a necessidade de esclarecer o mundo por meio de explicações reais, coerentes, sem buscar explicação no pensar mitológico, no incompreensível; dessa feita, esses primeiros pensadores introduziram uma

nova forma de analisar e compreender o mundo e seus fenômenos, descartando as fantasias ilógicas dos mitos.

Com o início dessa indagação a respeito da racionalidade do mundo, os primeiros estudiosos partiram em busca

de uma compreensão racional de sua natureza. No entanto, não foi repentina a passagem da consciência mítica e

religiosa para a consciência racional e filosófica; houve um momento em que esses dois tipos de consciência coexistiram na sociedade grega. Ainda assim, é válido ressaltar que a busca pela verdade, pela qual os primeiros filósofos

trabalharam, refletiu

A

o processo social, político e cultural por que passavam as ilhas gregas nesse período, e a Filosofia ganhou força quando se

fortaleceu a superação da interpretação mítica rumo ao pensamento racional. [CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia.]

Como importante característica da Filosofia antiga, podemos apontar que seu conteúdo procurou compreender as

coisas a partir da totalidade, ou seja, abranger toda a realidade,

sem dividi-la em pormenores e sem abandonar alguma parte desse todo. Isso quer dizer que, diversamente às explicações religiosas ou míticas, os filósofos deveriam fundar suas observações e seus argumentos sobre uma base resistente, a saber, o raciocínio lógico: enquanto o mito e a religião buscam compreender o mundo através da crença e da narrativa, a Filosofia vai

fundamentar suas explicações na Razão (logos). Este é o seu método, que, aliás, foi herdado por quase todas as ciências que

conhecemos hoje. [Idem.]

11

Agora, vejamos mais a fundo quais foram as características dos quatro grandes períodos da Filosofia grega, nos

quais seu conteúdo passa por algumas variações e se enriquece. São eles: “período pré-socrático”, “período socrático”, “período sistemático” e “período helenístico”.

No período pré-socrático ou cosmológico (final do século VII a.e.c. ao final do século V a.e.c.; denominado “présocrático” porque tal divisão didática tem como referência a vida do filósofo ateniense Sócrates [469-399]), ainda que

recente a Filosofia se ocupa basicamente com a origem do mundo e as causas das transformações na Natureza (physis). Assim, como principais características da cosmologia podemos citar o fato de ter sido um período no qual prevaleceu a tentativa de explicar, racional e sistematicamente, a origem, a ordem e as transformações pelas quais passava

a Natureza.

Com isso, se tivermos em mente que os seres humanos fazem parte da natureza, fica claro que, ao explicá-la, a Filosofia também explica a origem e as transformações pelas quais passam os seres humanos; isso porque os primeiros

pensadores entendiam que todos os seres, além de serem originados e de serem mortais, são seres em ininterrupta

transformação (o saudável adoece, o doente se cura, o novo envelhece etc.). Dessa maneira, existem mudanças de

qualidade (o frio esquenta, o quente esfria, a noite se torna dia, o dia se torna noite etc.) e de quantidade (o pequeno

cresce e fica grande, o grande diminui e fica pequeno, o longe fica perto se eu for até ele etc.). Logo, o mundo estaria

em contínua mudança, sem por isso perder sua ordem, sua estabilidade e sua forma. Nesse sentido, cada filósofo

escolheu determinada physis, isto é, encontrou motivos válidos e razões possíveis para fundamentar

qual era o princípio eterno e imutável que está na origem da Natureza e de suas transformações: Tales de Mileto, por exemplo,

dizia que o princípio era a água ou o úmido; Anaximandro considerava que era o ilimitado sem qualidades definidas; Anaxímenes, que era o ar ou o frio; Heráclito afirmou que era o fogo; Leucipo e Demócrito disseram que eram os átomos etc. [Idem.]

Em seguida, no período socrático ou antropológico (final do século V a.e.c. e todo o século IV a.e.c.), a Filosofia

investigou as questões humanas, ou seja, a Política, a Ética e as técnicas. Isso se deveu porque, com o desenvolvimento das cidades, do comércio, dentre outros fatores, Atenas tornou-se o centro da vida cultural, social e política da

Grécia. Nesse período assistiu-se ao momento de maior florescimento da democracia; esta possuía, entre outras, duas

características de grande importância para o futuro da Filosofia:

[...] em primeiro lugar, a democracia afirmava a igualdade de todos os homens adultos perante as leis e o direito de todos de

participar diretamente do governo da cidade, da polis; em segundo lugar, e como consequência, a democracia, sendo direta e

não por eleição de representantes, garantia a todos a participação no governo, e os que dele participavam tinham o direito de

exprimir, discutir e defender em público suas opiniões sobre as decisões que a cidade deveria tomar. Surgia, assim, a figura

política do cidadão. Devemos observar, contudo, que estavam excluídos da cidadania o que os gregos chamavam de dependentes (mulheres, escravos, crianças e velhos), além dos estrangeiros. Assim, para conseguir que a sua opinião fosse aceita nas

assembleias, o cidadão precisava saber falar e ser capaz de persuadir. [Idem.]

Com isso, será vista uma mudança radical na educação grega. Se tivermos em mente que o ideal da educação dessa época era a formação de bons cidadãos, a nova educação, assim, estabeleceu como modelo ideal a formação do

bom orador, ou seja, aquele que soubesse falar, discorrer em público e persuadir os outros na política. Nesse meio,

com o objetivo de dar aos jovens esse tipo de educação, surgiram os denominados “sofistas”, considerados os primeiros filósofos do período socrático. Protágoras de Abdera (480-410), um dos mais importantes do período, é autor de

uma frase que identifica o ofício dos sofistas; disse ele que “o homem é a medida de todas as coisas”; com isso, fugiu-se daquela ideia inicial de neutralidade do conhecimento, pois quando adotamos o homem como medida de tudo,

é inevitável que os pensamentos ficarão mais distantes do ideal filosófico de imparcialidade.

Os sofistas, não obstante, afirmavam que os ensinamentos dos filósofos cosmologistas anteriores estavam abarrotados com contradições e erros que não tinham serventia para a vida da polis (a cidade no âmbito político); apresentavam-se, ainda, como mestres de retórica e oratória, garantindo ser possível ensinar aos jovens o procedimento para

que fossem bons cidadãos. Ensinado pelos sofistas, esse procedimento denominado “persuasão”, servia para que os

alunos pudessem defender uma opinião X, bem como a opinião contrária, não-X, de maneira que, numa discussão

política, tivessem fortes argumentos contra ou a favor de uma opinião, assim sendo possível que ganhassem a discussão. Os sofistas, assim,

aceitam a validade das opiniões e das percepções sensoriais e trabalham com elas para produzir argumentos de persuasão,

enquanto Sócrates e Platão consideram as opiniões e as percepções sensoriais, ou imagens das coisas, como fonte de erro,

mentira e falsidade, formas imperfeitas do conhecimento que nunca alcançam a verdade plena da realidade. [Idem.]

Para o já citado Sócrates, considerado o patrono da Filosofia, os sofistas corrompiam a mente dos jovens, já que

defendiam qualquer ideia, se isso fosse vantajoso, e faziam com que o erro e a mentira tivessem a mesma importância

que a verdade. Todavia, houve consenso em um ponto: Sócrates concordava com os sofistas em relação aos filósofos

cosmologistas; na época anterior, os filósofos defendiam ideias tão contrárias entre si (a partir de physis diferentes)

que não poderiam ser uma fonte segura para o conhecimento verdadeiro. Com isso, Sócrates propunha que, antes de

conhecer a Natureza e antes de persuadir os demais, cada homem deveria, antes de tudo, conhecer a si mesmo; o

autoconhecimento foi, assim, elevado ao patamar de necessidade filosófica principal.

Sócrates, assim, fazia perguntas sobre as ideias, sobre os valores nos quais os gregos acreditavam e que julgavam conhecer.

Suas perguntas deixavam os interlocutores embaraçados, irritados, curiosos, pois, quando tentavam responder ao célebre “o

que é?”, descobriam, surpresos, que não sabiam responder e que nunca tinham pensado em suas crenças, seus valores e suas

ideias. Mas o pior não era isso. O pior é que as pessoas esperavam que Sócrates respondesse por elas ou para elas, que sou-

12

besse as respostas às perguntas, como os sofistas pareciam saber, mas Sócrates, para desconcerto geral, dizia: “Eu também

não sei, por isso estou perguntando” — donde a famosa expressão atribuída a ele: “Sei que nada sei”. [Idem.]

Visto desse ângulo, podemos admitir que a consciência da própria ignorância é o ponto principal do período socrático. E o que buscava Sócrates?

Procurava a definição daquilo que uma coisa, uma ideia, um valor é verdadeiramente. Procurava a essência verdadeira da

coisa, da ideia, do valor. Procurava o conceito e não a mera opinião que temos de nós mesmos, das coisas, das ideias e dos valores. Qual a diferença entre uma opinião e um conceito? A opinião varia de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, de época para época. É instável, mutável, depende de cada um, de seus gostos e preferências. O conceito, ao contrário, é uma verdade intemporal, universal e necessária que o pensamento descobre, mostrando que é a essência universal, intemporal e necessária de alguma coisa. Por isso, Sócrates não perguntava se tal ou qual coisa era bela — pois nossa opinião sobre ela pode variar — e sim: O que é a beleza? Qual é a essência ou o conceito do belo? Do justo? Do amor? Da amizade? Sócrates perguntava: Que razões rigorosas você possui para dizer o que diz e para pensar o que pensa? Qual é o fundamento racional daquilo

que você fala e pensa? Ora, as perguntas de Sócrates se referiam a ideias, valores, práticas e comportamentos que os atenienses julgavam certos e verdadeiros em si mesmos e por si mesmos. Ao fazer suas perguntas e suscitar dúvidas, Sócrates os fazia

pensar não só sobre si mesmos, mas também sobre a polis. Aquilo que parecia evidente acabava sendo percebido como duvidoso e incerto. [Idem.]

E se levarmos em consideração que aqueles que detêm o poder temem o pensamento (pois o poder é mais forte se

ninguém pensar, se todos aceitarem, sem reclames, as coisas como elas são, ou melhor, como nos dizem e nos fazem

acreditar que elas são), para os poderosos de Atenas Sócrates tornara-se um perigo, pois fazia a juventude pensar; por

isso, eles o acusaram e o condenaram a morte por “desrespeitar os deuses, corromper os jovens e violar as leis”.

DAVID, Jacques-Louis. A morte de Sócrates.

Ainda que não tenha escrito nada sobre suas ideias, o que sabemos a respeito de Sócrates e de seus pensamentos

encontra-se espalhado nas obras de seus vários discípulos, entre os quais Platão (428-347) foi o mais importante. Se

reunirmos o que esse filósofo escreveu sobre Sócrates, além da exposição de seus próprios pensamentos, poderemos

apresentar como características gerais do período socrático o que se segue:

Nesse período, a Filosofia se volta para as questões humanas no plano da ação, dos comportamentos, das ideias, das crenças,

dos valores e, portanto, se preocupa com as questões morais e políticas; o ponto de partida da Filosofia torna-se a confiança

no pensamento ou no homem como um ser racional, capaz de conhecer-se a si mesmo e, portanto, capaz de refletir; a preocupação dos filósofos se volta para estabelecer procedimentos que garantam que encontremos a verdade, isto é, o pensamento

deve oferecer a si mesmo caminhos próprios, critérios próprios e meios próprios para saber o que é o verdadeiro e como alcançá-lo em tudo o que investiguemos; é feita, pela primeira vez, uma separação radical entre, de um lado a opinião e as imagens das coisas, trazidas pelos nossos órgãos dos sentidos, nossos hábitos, pelas tradições, pelos interesses, e, de outro lado,

as ideias. [Idem.]

Platão, nesse contexto, desenvolveu a noção de que o ser humano está em contato permanente com duas espécies

de realidade: a inteligível e a sensível. A realidade inteligível é uma realidade imutável; já a realidade sensível aborda

todas as coisas que nos afetam os sentidos, sendo realidades mutáveis, dependentes, representações (ou cópias imperfeitas) da realidade inteligível. Tal compreensão é conhecida pelo nome de “teoria das Ideias”, constituindo-se em

uma maneira de assegurar a possibilidade do conhecimento pelo homem. Para Platão, o mundo percebido pelos sentidos é uma mera, imperfeita reprodução do mundo das Ideias: cada objeto que existe e é percebido pelos homens

participa, junto com todos os outros objetos de seu conjunto, de uma Ideia perfeita acerca desse objeto. Uma cadeira,

por exemplo, terá determinadas características (tamanho, formato, cor etc); outra cadeira terá outras características

diferentes, mas ainda será uma cadeira, tanto quanto a outra; assim, aquilo que faz com que as duas cadeiras sejam

cadeiras é, segundo Platão, a Ideia de cadeira, ou seja, uma abstração perfeita que esgota todas as possibilidades de

algo ser cadeira.

13

Uma das condições para a indagação ou investigação acerca das Ideias é que não estamos em estado de completa ignorância

sobre elas. Do contrário, não teríamos nem o desejo nem o poder de procurá-las. Em vista disso, é uma condição necessária,

para tal investigação, que tenhamos em nossa alma alguma espécie de conhecimento ou lembrança de nosso contato com as

Ideias (contato esse ocorrido antes do nosso próprio nascimento) e nos recordemos das Ideias ao vê-las reproduzidas palidamente nas coisas. [Idem.]

Vejamos agora o próximo período da Filosofia antiga, o período sistemático (final do século IV a.e.c. ao final do

século III a.e.c.). Nele, os filósofos tencionaram reunir e sistematizar tudo o que já havia sido pensado nos períodos

anteriores; ademais, os filósofos desse período interessaram-se, sobretudo, em mostrar que tudo poderia ser objeto de

estudo para o conhecimento filosófico, desde que o pensamento, as leis que o regem e as comprovações necessárias

estivessem estabelecidas com segurança, a fim de oferecer critérios adequados para se fundamentar a ciência e se

alcançar a verdade.

Discípulo de Platão e principal nome do período, Aristóteles (384-322) apresentou em sua obra um verdadeiro

apanhado de todo o saber produzido e acumulado pelos gregos, considerando essa totalidade de saberes como sendo a

Filosofia, que foi considerada, nesse período, não como um saber específico sobre algum assunto, mas como uma

maneira de conhecer todas as coisas. A Filosofia, para Aristóteles, pretendia não apenas reconsiderar, mas também

corrigir os erros e as imperfeições que os pensamentos anteriores trouxeram. Discordando de seu mestre, Aristóteles

defendeu a existência de um único mundo (e não de dois, como entendia Platão). Que mundo seria esse? Exatamente

este em que vivemos. Assim, Aristóteles rejeitou o mundo inteligível, pois argumentou que tal mundo estaria além de

nossa experiência sensível, de modo que não poderia ser conhecido pelos homens.

Por fim, no período helenístico ou greco-romano (final do século III a.e.c. até o século VI E.C.),

a amplidão do Império Romano, a presença crescente de religiões orientais no Império, os contatos comerciais e culturais entre ocidente e oriente fizeram aumentar os contatos dos filósofos helenistas com a sabedoria oriental. Podemos falar, nesse último período da Filosofia antiga, de uma “orientalização” da Filosofia, sobretudo nos aspectos místicos e religiosos. [Idem.]

Essa última subdivisão da Filosofia antiga é constituída por grandes e complexos sistemas ou doutrinas, ou seja,

amplas explicações sobre a Natureza, o homem, as relações entre ambos e a relação destes com a ideia metafísica de

divindade, de maneira que, aos poucos, e com o surgimento, crescimento e fortalecimento da religião cristã, a Filosofia passou a especular com maior atenção a natureza de Deus; essa especulação terá seu ápice, como veremos no

próximo capítulo, no decorrer do período subsequente (a saber, a época medieval).

Como vimos, o objetivo da Filosofia antiga em todos os seus períodos mostrou-se bastante pretensioso: os primeiros pensadores tinham por objetivo conhecer racionalmente o mundo, contemplar a verdade. É interessante notar