Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

ENSINO PRÉ-GRADUADO

CADEIRAS DE FARMACOLOGIA DO ICBAS:

Coordenador:

I.

Prof. Doutor Paulo Correia de Sá

FARMACOLOGIA

Cadeira anual do 3º Ano do Curso de Medicina

Regência:

Prof. Doutora Maria da Graça Borges Lobo

a)

CARGA HORÁRIA

b)

DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE

c)

PROGRAMA DAS AULAS:

II.

TEÓRICAS

PRÁTICAS LABORATORIAIS - ICBAS

TEÓRICO-PRÁTICAS (DISCUSSÃO DE TEMAS / MONOGRAFIAS)

FARMACOLOGIA GERAL E TERAPÊUTICA VETERINÁRIA I

Cadeira do 1º semestre do 3º Ano do Curso de Medicina Veterinária

Regência:

Prof. Doutor Paulo Correia de Sá

a)

CARGA HORÁRIA

b)

DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE

c)

PROGRAMA DAS AULAS:

III.

TEÓRICAS

PRÁTICAS (LABORATORIAIS – ICBAS / CAMPO – ICAV)

TEÓRICO-PRÁTICAS (MONOGRAFIAS)

FARMACOLOGIA GERAL E TERAPÊUTICA VETERINÁRIA II

Cadeira do 2º semestre do 3º Ano do Curso de Medicina Veterinária

Regência:

Prof. Doutor Paulo Correia de Sá

a)

CARGA HORÁRIA

b)

DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE

c)

PROGRAMA DAS AULAS:

TEÓRICAS

PRÁTICAS (LABORATORIAIS – ICBAS / CAMPO – ICAV)

TEÓRICO-PRÁTICAS (MONOGRAFIAS)

IV.

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO NAS DISCIPLINAS DE FARMACOLOGIA

V.

ÍNDICES DE APROVEITAMENTO NAS DISCIPLINAS DE FARMACOLOGIA

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

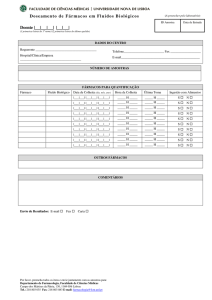

I – FARMACOLOGIA

Ano lectivo de 2002/03

Cadeira anual do 3º Ano do Curso de Medicina

Regência:

Prof. Doutora Maria da Graça Borges Lobo

Carga horária:

Aulas Teóricas

Horas /

aula

2

Nº aulas

/ semana

1

Horas /

semana

2

Total

Aulas Práticas

Horas /

ano

60

Horas

/aula

2

Nº aulas

/ semana

5

Distribuição do serviço docente na disciplina:

Nome do Docente

Teóricas

(horas/ano)

Graça Lobo

24

Paulo Correia de Sá

32

Margarida Araújo

4

Horas /

semana

10

Horas /

ano

300

Práticas

(horas/ano)

100

84

116

Horas /

ano

360

Total

(horas/ano)

124

116

120

Programa das Aulas Teóricas:

1. Lição de abertura

O que é a farmacologia? Breve história da Farmacologia. Farmacologia em Portugal.

Sociedade Portuguesa de Farmacologia. As principais revistas internacionais de Farmacologia e sua

importância relativa. Principais livros de texto e sua análise crítica.

Objectivos gerais da disciplina de Farmacologia e sua articulação com outras cadeiras do

curso. Organização geral da disciplina. Programa das aulas teóricas, práticas e teórico-práticas.

Métodos de ensino/aprendizagem e de avaliação.

2.

Introdução à farmacologia

Conceitos de fármaco e de medicamento. Origem dos fármacos, sua natureza, aplicabilidade

e lugar no tratamento das doenças e na sociedade. Fases da “vida” de um fármaco: farmacêutica,

farmacocinética e farmacodinâmica. Distinção entre agentes farmacodinâmicos e agentes

quimioterapêuticos. Medicamentos e sua relação com outros xenobióticos. Níveis de organização

biológica com interesse em farmacologia: organismo, célula e molécula.

3.

Metodologia da investigação farmacológica

Desenho experimental, aplicação estatística, protocolos e relatórios de investigação.

Aplicação de técnicas de biologia molecular: biotecnologia, clonagem de receptores, proteínas

recombinantes usadas na terapêutica, manipulação genética de animais, mutantes e sua utilização.

Experimentação em animais.

4.

Ensaio Clínico. Precurso de um medicamento

Evolução dos fármacos até ao uso clínico. Testes de perfil farmacológico, segurança,

qualidade e eficácia. Estudos pré-clínicos, clínicos (fases I-III) e farmacovigilância. Requisitos dos

ensaios clínicos. Tipos de ensaio clínico: piloto, controlado, aberto, sequencial, paralelo, cruzado,

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

simples, ignorado, duplamente ignorado. Aprovação medicamentosa e suas regras. Fármacos

"órfãos".

5.

Transporte de fármacos através das membranas biológicas

Prínicpios da farmacocinética. Absorção e transporte de fármacos através da membrana

citoplasmática. Tipos de transporte: difusão, difusão facilitada, transporte activo. Canais e

transportadores. Endocitose e exocitose. Factores que afectam o transporte: coeficiente de partilha

óleo/água; grau de ionização; peso molecular e estrutura tridimensional da molécula. Barreiras para

fármacos: hematoencefálica, placentária, olho e rim. Transporte através da parede dos capilares.

Transporte através de epitélios.

6.

Vias de administração de fármacos e sua relação com a absorção

Vias de administração de fármacos: digestiva (sublingual, oral, rectal), parentérica

(subcutânea, intramuscular, intravenosa), intratecal, tópica ou de superfície (pelas mucosas, pela

pele), inalatória (pelos pulmões) e intra-articular. Absorção sub-lingual para evitar o fenómeno de

1ª passagem hepático. Absorção ao nível do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso;

influência do pH; exemplos de transportes aos vários níveis. Efeitos da secreção e da motilidade

gástrica sobre os fármacos. Vantagens e inconvenientes da via oral. Absorção rectal; vantagens e

inconvenientes da administração rectal. Vantagens e inconvenientes das diferentes formas de

administração parentérica. Absorção através das mucosas usadas para a administração tópica

(mucosas vaginal, nasal, ocular). Absorção através da pele e processos que a facilitam. Absorção

pelos pulmões e factores que a influenciam. Vantagens e inconvenientes da administração por

inalação. Tempo de latência da acção dos fármacos em função da via de administração. Formas

farmacêuticas e papel do excipiente.

7.

Distribuição dos fármacos no organismo

Principais compartimentos: sangue, intersticial e intracelular. Factores que influenciam a

distribuição de fármacos: características fisico-químicas do fármaco, débito cardíaco, fluxo

sanguíneo local, repartição de água pelo organismo. Volume aparente de distribuição. Os

“depósitos” de fármacos no organismo: ligação às proteínas plasmáticas e sua influência na

distribuição dos fármacos, fixação em determinados territórios (tecido adiposo e ósseo).

8.

Biotransformação e excreção

Metabolismo dos fármacos: mecanismos gerais e especiais. Susceptibilidade individual,

factores genéticos, influência da dieta e do ambiente, alterações com o sexo, com a idade e com a

patologia subjacente. Biotransformação não sintética (reacções de fase I): oxidações, reduções,

hidrólise. Biotransformação sintética (reacções de fase II): conjugações com o ácido glicurónico e

com amino-ácidos; sulfatação; metilação; acetilação. Sistema microssomal hepático (e.g. citocromo

P450 e suas isoformas). Indutores e inibidores enzimáticos. Activação e inactivação de compostos.

Vias de excreção dos fármacos: renal (filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular), fecal,

salivar, sudorípara. Ciclo entero-hepático.

9.

Cinéticas de absorção e eliminação

Modelos matemáticos. Processos de ordem zero e de 1ª ordem. Constante de absorção e

semivida de absorção. Constante de eliminação e semivida de eliminação. Noção de modelo de

farmacocinético. Modelo aberto uni-compartimental. Sistemas multicompartimentais.

Administração múltipla de fármacos: conceito de estado estacionário. Previsão das concentrações

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

plasmáticas. Conceito de acumulação e de flutuação de dose. Dose de carga. Esquemas posológicos

e seu estabelecimento. Cálculo da dose e do intervalo de administração. Uso dos níveis plasmáticos

no ajustamento da posologia.

10. Factores que condicionam a duração e a intensidade dos efeitos dos fármacos

Factores farmacocinéticos: dose e frequência de administração; velocidade de

biotransformação; velocidade de excreção. Importância da fixação às proteínas plasmáticas.

Factores patológicos: diarreia; obstipação; insuficiência hepática; insuficiência renal. Factores

farmacodinâmicos: habituação, hipersensibilização. Importância dos processos homeostáticos.

Factores genéticos e farmacogenética. Variação individual e seus factores: idade, sexo, ambiente.

11. Mecanismos moleculares da acção dos fármacos

Colaboração do Prof. Doutor Rodrigo Cunha (Faculdade de Medicina de Coimbra)

Tipos de interacção fármaco-membrana. Conceito de receptor em farmacologia: o

responsável pela selectividade da acção dos fármacos. Importância da estrutura conformacional do

receptor. Especificidade da ligação fármaco-receptor. Tipos de ligações que se estabelecem entre o

fármaco e o receptor. Consequências da activação dos receptores (sinalização): alteração da

permeabilidade iónica da membrana; receptores catalíticos; interacção com proteínas G. Modulação

da actividade da adenilciclase e da guanilciclase. Ciclo do fosfatidilinositol. Mecanismos da

activação das cinases das proteínas. Proteínas reguladas por fosforilação. Papel sinalizador do cálcio

intracelular. Receptores intracelulares e expressão génica. Métodos de caracterização e identificação

dos receptores: biofísicos, bioquímicos, morfológicos e farmacológicos. Nomenclatura dos

receptores (IUPHAR). Outros locais de acção dos fármacos (bombas iónicas, enzimas, organelos,

transportadores).

12. Cinética da ligação fármaco-receptor

Conceitos de agonista e de antagonista. Afinidade e actividade intrínseca. Agonistas parciais

e agonistas totais. Reserva de receptores. Dose eficaz 50% (ED50) e pD2. Relação entre ED50 e a

afinidade do agonista. Curvas dose-efeito: representação linear, semi-logarítmica e de LineweaverBurk. Antagonismo competitivo. Representação de Schild para a determinação do pA2 dos

antagonistas. Relação entre pA2 e afinidade do antagonista. Antagonismo não-competitivo.

Alteração das curvas dose-efeito pelos antagonistas competitivos e não competitivos. Modelos de

interacção fármaco-receptor: teoria da ocupação, teoria cinética, modelos de dois estadios.

Alosterismo. Taquifilaxia ou dessensibilização. Mecanismos moleculares envolvidos na

dessensibilização.

13. Transmissão sináptica

Conceitos de neurotransmissor, de cotransmissor e de neuromodulador. Métodos de

identificação e quantificação dos neurotransmissores. Critérios para uma substância ser considerada

um neurotransmissor ou um neuromodulador. Sintese de neurotransmissores: transporte axonial;

captação de metabolitos; enzimas envolvidas. Armazenamento e libertação de neurotransmissores.

Acção pós-sináptica dos neurotransmissores: despolarização (excitação); hiperpolarização

(inibição). Envolvimento de segundos mensageiros específicos (e.g. AMP cíclico, fosfatos de

inositol, cálcio, etc.). Processos de inactivação dos neurotransmissores: degradação enzimática,

recaptação e difusão. Sinapse e locais susceptíveis à acção de fármacos. Neuromodulação sináptica:

automodulação e heteromodulação. Neuromodulação trans-sináptica. Modulação não sináptica.

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

14. Neurotransmissores e neuromoduladores

Neurotransmissores / neuromoduladores e sua distribuição no sistema nervoso central –

Ésteres: acetilcolina; Aminas: noradrenalina, dopamina, serotonina ou 5-hidroxitriptamina (5-HT),

histamina; Amino-ácidos: ácido gama-aminobutírico (GABA), glutamato, aspartato, glicina;

Péptidos: péptidos opioides, substância P, colecistocinina, péptido intestinal vasoactivo, entre

outros; Purinas: ATP, ADP, adenosina, UTP; Imidazolinas. Vias de síntese, armazenamento,

libertação e inactivação de cada um dos neurotransmissores mencionados. Caracterização dos

receptores (pré- e/ou pós-sinápticos) envolvidos nas respostas biológicas dos neurotransmissores,

seus agonistas e antagonistas. Métodos de identificação dos neuropeptídeos. Coexistência de

neuropeptídeos na mesma terminação nervosa. Conceitos APUD (Amine Percursor Uptake and

Descarboxilation) e de paraneurónio.

15. Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos

Neurobiologia da ansiedade. Neuroquímica do ciclo sono-vigília. Mecanismo de acção das

benzodiazepinas e dos barbitúricos sobre os receptores GABAA. Antagonista das benzodiazepinas

(flumazenil). Farmacocinética e biotransformação dos diversos tipos de benzodiazepinas e

barbitúricos; relevância na sua aplicação terapêutica (efeito hipnótico, sedativo ou ansiolítico

preferencial) e toxicidade. Outras acções destes compostos: anestesia geral, efeito anticonvulsivante, relaxamento muscular, depressão do centro respiratório e cardiovascular. Tolerância

e dependência física e psíquica. Outros fármacos para o tratamento da ansiedade e dos distúrbios do

sono: azapironas (e.g. buspirona) e imidazopiridinas (e.g. zolpidem). Utilização histórica do hidrato

de cloral.

16. Anti-epilépticos

Epilepsia idiopática e epilepsia secundária. Fisiopatologia da epilepsia: neurotransmissores e

circuitos envolvidos. Métodos de estudo dos anti-epilépticos. Fármacos de acção anti-epiléptica:

depressores da excitabilidade neuronal por bloqueio dos canais de sódio (e.g. carbamazepina,

difenil-hidantoína, valproato de sódio, lamotrigina, topiramato); facilitadores da transmissão

gabérgica (e.g. benzodiazepinas e barbitúricos); fármacos que diminuem a recaptação e a

metabolização do GABA (e.g. vigabatrina, tiagabina); inibidores da transmissão glutamatérgica

(e.g. remacemida). Outros agentes com mecanismo de acção desconhecido (e.g. ACTH,

acetazolamida, gabapentina). Espectro de acção dos anti-eplipépticos. Tratamento do status

epilepticus. Farmacocinética, efeitos laterais e interacções medicamentosas dos principais antiepilépticos. Toxicidade, teratogenicidade e regras para a suspensão da administração.

17. Anestésicos gerais

Fases da anestesia (por éter). Propriedades de um anestésico geral “ideal”. Mecanismos de

acção dos anestésicos gerais. Características farmacocinéticas e particularidades dos anestésicos

gerais intravenosos (e.g. tiopental, propofol, etomidato, cetamina) e inalatórios (e.g. protóxido de

azoto, halotano, isoflurano, sevoflurano). Anestesia por inalação: influência da solubilidade do gás,

da concentração do anestésico no ar inspirado, da ventilação pulmonar, do fluxo sanguíneo

pulmonar e cerebral e do gradiente artério-venoso. Concentração alveolar mínima (MAC).

Repercussões da anestesia sobre o cérebro e sistemas cardiovascular, respiratório, renal e hepático.

Toxicidade aguda (hepato- e nefrotoxicidade, hipertermia maligna) e crónica (mutagenicidade,

carcinogenicidade, efeitos sobre a reprodução e hematotoxicidade). Opiódes intravenosos (e.g.

fentanil, remifentanil). Anestesia dissociativa (e.g. cetamina). Aspectos considerados na anestesia:

premedicação, indução, entubação, manutenção e recuperação.

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

18. Anestésicos locais

Estrutura química (aminas e amidas). Mecanismos iónicos envolvidos na acção dos

anestésicos locais. Acções da tetrodotoxina e do tetraetilamónio. Influência do pH na potência dos

anestésicos locais. Sensibilidade diferencial dos diferentes tipos de fibras nervosas aos anestésicos

locais (diâmetro, frequência de disparo e posição no feixe). Acções farmacológicas noutras

estruturas não axoniais periféricas: sistema nervoso central e sistema cardiovascular. Tipos de

anestesia local e vias de administração: anestesia tópica, por infiltração, bloqueio troncular e

anestesia espinal. Selecção do anestésico local segundo a sua duração de acção e vias de

administração. Vantagens da associação de vasoconstrictores. Metabolismo dos anestésicos locais.

Efeitos adversos e toxicidade.

19. Farmacologia dos distúrbios do movimento e da espasticidade

Colaboração doDoutor Alexandre de Mendonça (Centro de Neurociências de Lisboa)

Principais formas de parkinsonismo: idiopático, iatrogénico, arteriosclerótico, tóxico e pósencefalítico. Envolvimento da dopamina e outros neurotransmissores na Doença de Parkinson.

Neuroinflamação como causadora da perda de neurónios dopaminérgicos. Fármacos antiparkinsónicos: percursores da dopamina (e.g. levodopa); inibidores da dopa-descarboxilase (e.g.

carbidopa e benserazida); inibidores selectivos da monoamina oxidase B (MAO-B) (e.g. selegilina)

e da catecol-o-metil transferase (COMT) (e.g. entacapone); facilitadores da libertação de dopamina

(e.g. amantadina); bloqueadores da captação e armazenamento da dopamina; agonistas dos

receptores dopaminérgicos (e.g. bromocriptina, pergolide, apomorfina, ropinirole); antagonistas dos

receptores muscarínicos (e.g. tri-hexifenidil, orfenadrina, prociclidina). Compostos que interferem

com a terapêutica do parkinsonismo. Efeitos laterais e toxicidade dos anti-parkinsonianos.

Aparecimento de discinésias tardias e flutuações on-off. Tratamento do tremor. Relaxantes

musculares de acção central usados no tratamento da espasticidade: derivados do propanodiol;

derivados do benzimidol; benzodiazepinas e outros agonistas GABAérgicos (e.g. baclofeno); toxina

botulínica. Farmacocinética e toxicidade destes compostos.

20. Psicodepressores e anti-psicóticos

Neurobiologia da esquizofrenia e da mania. Relação com a via dopaminérgica

mesocorticolímbica. Classificação dos fármacos anti-psicóticos: fenotiazinas (e.g. cloropromazina,

tioridazina, flufenazina), tioxantenos (e.g. flupentixol), butilpiperidinas (e.g. haloperidol, pimozide),

benzamidas substituídas (e.g. sulpiride), agentes atípicos (e.g. clozapina, risperidona). Acção antipsicótica devido ao bloqueio dos receptores dopaminérgicos (D2). Relação da estrutura química

com a potência e os efeitos adversos (centrais, periféricos e endócrinos). Sais de lítio e outros

estabilizadores do humor. Particularidades sobre a farmacocinética do lítio e sua utilização na

doença bipolar. Efeitos do lítio sobre os electrólitos e o transporte iónico, sobre a neurotransmissão

central (serotonina, noradrenalina, dopamina e acetilcolina) e sobre segundos mensageiros

(bloqueio do ciclo dos fosfatos de inositol, da activação da adenilciclase e da activação da proteína

cinase C). Outros agentes (e.g. ácido valpróico e carbamazepina).

21. Anti-depressivos e outros estimulantes centrais

Neurobiologia da depressão. Teoria das monoaminas e sua falência. Mecanismo de acção

dos anti-depressivos. Aumento dos níveis de monoaminas: anti-depressivos tricíclicos (e.g.

amitriptilina, imipramina, protriptilina, lofepramina) e compostos relacionados (e.g. maprotilina);

inibidores selectivos da recaptação de serotonina (e.g. fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram,

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

fluvoxamina); inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina (e.g. venlafaxina); inibidores

selectivos da recaptação de noradrenalina (e.g. maprotilina). Antagonistas dos receptores 2 e 5HT2 (e.g. mirtazepina) e antagonistas selectivos dos receptores 5-HT2 (e.g. trazodona, nefazodona).

Inibidores das monoamino oxidases: inibidores não selectivos irreversíveis (e.g. fenelzina,

tranilcipromina) e inibidores selectivos reversíveis da MAO-A (e.g. moclobemida).

Farmacocinética, efeitos adversos (sedação e acção anti-muscarínica) e interacções medicamentosas

e alimentares. Condicionalismos da escolha terapêutica. Efeito agudo e tratamento de manutenção.

Convulsivantes e analépticos. Classificação dos estimulantes quanto ao ponto de actuação: com

acção predominante sobre o córtex cerebral, sobre o tronco cerebral, sobre a medula espinal.

Xantinas: farmacocinética; efeitos no sistema nervoso, no sistema cardiovascular, no aparelho

respiratório; mecanismo de acção.

22. Analgésicos de acção central

Vias nociceptivas. Sistema endógeno de controlo da dor: encefalinas e endorfinas.

Receptores para os opióides endógenos e sua função biológica: agonistas e antagonistas. Analgesia

pela morfina. Principais pontos de acção da morfina: nos núcleos nociceptivos primários, nos

mecanismos anti-nociceptivos descendentes, na amígdala. Farmacocinética da morfina. Acções da

morfina no comportamento, no sistema cardiovascular, no aparelho respiratório, no aparelho

digestivo e sistema endócrino. Outros analgésicos opióides e sua comparação com a morfina. Perfil

farmacológico dos analgésicos opióides: agonistas puros (e.g. morfina, heroína, meperidina,

codeína, dextropropoxifeno), agonistas-antagonistas mistos (e.g. pentazocina), agonistas parciais

(e.g. buprenorfina), outros agentes com propriedades adicionais (e.g. tramadol). Potência

analgésica, tolerância e dependência (física e psíquica). Sinais de toxicidade e antagonistas opióides

(naloxona e naltrexona). Neuroleptoanalgesia e suas vantagens. Adjuvantes dos analgésicos.

23. Abuso de drogas e álcool

Factores que afectam o consumo e a dependência de drogas: propriedades farmacológicas e

psicoactivas; distúrbios da personalidade e causas psiquiátricas; factores genéticos. Efeitos das

drogas e seus mecanismos de acção (e.g. opióides, canabinóides, etanol, cocaína e anfetaminas,

novas drogas). Neurobiologia do abuso de drogas. Circuito de gratificação (núcleo accumbens e

área tegmentar ventral). Papel das vias dopaminérgicas e dos péptidos opióides. Uso prolongado e

neuroadaptação: tolerância (metabólica, comportamental e funcional) e abstinência, mecanismos

moleculares de sensibilização e de recaída. Alcoolimo agudo e crónico. Dependência da nicotina.

Abuso de opióides. Estimulantes (e.g. cafeína, cocaína, anfetaminas, MDMA) e suas formas de

apresentação. Alucinogénios (e.g. LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina). Canabinoides (e.g.

marijuana e haxixe). Agentes inalatórios (e.g. solventes industriais, aerossóis, nitritos orgânicos).

24. Anti-inflamatórios não-esteroides, analgésicos não opióides e anti-gotosos

Mediadores e resposta inflamatória. Centro termoregulador e alterações de temperatura

corporal. Classificação dos anti-inflamatórios não-esteróides e seu mecanismo de acção (inibição da

ciclo-oxigenase – isoformas da COX 1, 2 e 3). Aspirina e outros salicilatos: inibição irreversível e

não selectiva da COX; comparação entre a potência anti-flogística, antipirética, analgésica e antiagregante plaquetar destes compostos; farmacocinética; efeitos adversos (gastro-intestinal, renal,

retenção salina e do sistema nervoso central); sobredosagem e toxicidade. Outros anti-inflamatórios

não esteróides de acordo com a selectividade para COX 2 vs COX 1: selectividade elevada (e.g.

celecoxib, rofecoxib), intermédia (e.g. nimesulide, meloxicam) e baixa (e.g. ibuprofeno, diclofenac,

piroxicam, indometacina). Analgésicos de acção central não opioides. Fármacos anti-reumáticos

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

(e.g. metotrexato e outros imunossupressores, anti-maláricos, sais de ouro, penicilamina,

glicocorticóides, bloqueadores do TNF-). Outros analgésicos (e.g. acetaminofeno ou paracetamol).

Alterações do metabolismo das purinas e precipitação de cristais de ácido úrico (nas articulações e

no rim). Tratamento agudo da gota (e.g. colchicina). Fármacos preventivos: uricosúricos (e.g.

probenecid e sulfimpirazona) e inibidores da xantina oxidase (e.g. alopurinol).

25. Transmissão colinérgica

Neurónios colinérgicos e sua localização no sistema nervoso periférico. Órgãos inervados

por fibras colinérgicas e acções da acetilcolina nesses órgãos. Métodos de estudo do sistema

colinérgico. Síntese, armazenamento, libertação e inactivação da acetilcolina. Fármacos com acção

pré-sináptica no sistema colinérgico: inibidores do transporte axonial, inibidores da síntese da

acetilcolina, inibidores da captação de colina, inibidores da libertação de acetilcolina. Uso clínico da

toxina botulínica como inibidor da libertação de acetilcolina. Tipos de receptores (muscarínicos e

nicotínicos) para a acetilcolina: critérios de classificação e sua distribuição nos diferentes órgãos.

Efeitos da activação dos receptores da acetilcolina no músculo esquelético (fibras rápidas e lentas),

gânglios autonómicos, medula espinal, medula supra-renal, coração, vasos e outros órgãos efectores

do parassimpático. Transmissão ganglionar. Receptores nicotínicos ganglionares: agonistas e

antagonistas competitivos. Consequências da ganglioplegia. Acções ganglionares da nicotina.

Receptores

muscarínicos:

agonistas

(parassimpaticomiméticos)

e

antagonistas

(parassimpaticolíticos). A atropina como parassimpaticolítico típico. Acções da atropina a nível dos

órgãos efectores do parassimpático. Comparação das acções da atropina com a de outros

parassimpaticolíticos. Usos terapêuticos dos parassimpaticolíticos e parassimpaticomiméticos.

26. Relaxantes musculares. Inibidores da acetilcolinesterase

Receptores nicotínicos no músculo esquelético: Antagonistas competitivos (e.g. vecurónio,

atracúrio, pancurónio, mivacúrio, cisatracúrio, rocurónio) e agentes despolarizantes (agonistas não

hidrolisáveis) (e.g. suxametónio). Interacções entre antagonistas competitivos e agentes

despolarizantes. Uso terapêutico destes fármacos atendendo à duração de efeito, local de

metabolização e efeitos adversos (bloqueio ganglionar, efeitos muscarínicos, libertação de

histamina). Susceptibilidade individual aos relaxantes musculares. Exemplo de um relaxante

muscular com acção directa na contracção muscular (e.g. dantroleno). Hidrólise da acetilcolina:

mecanismos moleculares. Inibidores da acetilcolinesterase: inibidores de acção rápida (e.g.

edrofónio), de acção intermédia (e.g. neostigmina e piridostigmina) e de acção prologada ou

irreversível (outros organofosforados e carbamatos); inibidores de acção central e/ou periférica.

Consequências funcionais da inibição da acetilcolinesterase; relação com a margem de segurança da

transmissão colinérgica. Interacções entre inibidores da acetilcolinesterase e antagonistas

competitivos dos receptores colinérgicos. Usos terapêuticos (diagnóstico e tratamento da miastenia

gravis, profilaxia da intoxicação por organofosforados, tratamento da doença de Alzheimer) e

efeitos laterais dos inibidores reversíveis da acetilcolinesterase. Inibidores irreversíveis da

acetilcolinesterase. Intoxicação acidental e reactivação da acetilcolinesterase.

27. Transmissão adrenérgica

Organização funcional da actividade autonómica. Síntese de catecolaminas e fármacos que a

afectam: inibidores da tirosina hidroxilase, agentes que conduzem à síntese de um falso

neurotransmissor. Armazenamento da noradrenalina: fármacos que bloqueiam o transporte activo

de catecolaminas do fluido extracelular para as terminações adrenérgicas; fármacos que bloqueiam

o transporte de catecolaminas para as vesículas sinápticas, conduzindo à inactivação pelas

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

monoamino oxidases. Fármacos que aumentam a libertação de catecolaminas. Fármacos que têm

um efeito bifásico na libertação de catecolaminas. Fármacos que interferem com o potencial de

acção das terminações catecolaminérgicas inibindo a libertação de catecolaminas. Simpaticectomia

química. Metabolismo das catecolaminas: enzimas envolvidos e sua localização celular; metabolitos

intermediários. Inibidores das monoamino oxidases e das catecol-o-metil transferases.

28. Agonistas e antagonistas dos receptores adrenérgicos

Acções biofísicas e bioquímicas da noradrenalina e da adrenalina: potenciais de junção e

mediação pelo AMP cíclico. Receptores adrenérgicos: critérios de classificação e sua localização

celular e no sistema nervoso simpático. Agonistas e antagonistas competitivos dos receptores 1,

2, ß1, ß2 e ß3; especificidade. Acções decorrentes da estimulação dos vários receptores

adrenérgicos. Uso terapêutico das aminas simpaticomiméticas. Bloqueadores adrenérgicos e

consequências do seu bloqueio. Bloqueadores adrenérgicos ß: selectividade da acção e potência

relativa. Acção anestésica local de alguns bloqueadores adrenérgicos ß. Farmacocinética dos

bloqueadores adrenérgicos ß. Consequência do bloqueio de receptores adrenérgicos ß. Uso

terapêutico e efeitos laterais destas substâncias.

29. Fármacos com acção sobre o músculo liso: Histamina, serotonina e péptidos vasoactivos

Histamina e o seu papel fisiológico. Libertação de histamina (mediado por estimulação

imune ou por agentes químicos ou físicos). Metabolismo da histamina. Receptores para a histamina:

critérios de classificação, agonistas e antagonistas. Consequências celulares da activação dos

receptores para a histamina. Efeitos da histamina no aparelho circulatório, na musculatura lisa

(gastro-intestinal, brônquica, genito-urinária, ocular, uterina), nas glândulas exócrinas, nas

terminações nervosas e nos axónios. Anti-histamínicos (H1 e H2) e seu mecanismo de acção.

Serotonina ou 5-hidroxitriptamina e seu mecanismo de acção sobre o sistema cardiovascular, tracto

gastro-intestinal e tecido nervoso. Metabolismo da serotonina. Subtipos de receptores para

serotonina e segundos mensageiros envolvidos. Uso dos agonistas da serotonina no controlo do

apetite (e.g. fenfluramina e dexfenfluramina) e da enxaqueca (e.g. triptanos). Comparação com os

alcalóides do ergot. Antagonistas da serotonina usados na hipertensão arterial (e.g. cetanserina e

ritanserina) e como anti-eméticos (e.g. ondansetron e granisetron). Péptidos vasoacivos.

Angiotensinas e sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acções biológicas da angiotensina II.

Inibição do sistema renina-angiotensina: inibidores da secreção de renina, inibidores da renina,

inibidores da enzima conversora da angiotensina, antagonistas dos receptores da angiotensina II.

Biosíntese e metabolismo das cininas no plasma e nos tecidos. Efeitos cardiovasculares, endócrinos

e nociceptivos das cininas e seu papel na inflamação. Farmacologia da vasopressina. Péptidos

natriuréticos e endotelinas. Péptido intestinal vasoactivo, substância P, neuropéptido Y,

neurotensina e péptido relacionado com o gene da calcitonina.

30. Fármacos com acção sobre o músculo liso: Eicosanóides, NO e purinas

Prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos e compostos relacionados: terminologia. Síntese

das prostaglandinas e tromboxanos (ciclo-oxigenase 1 e 2) e fármacos que a inibem. Receptores

para as prostaglandinas: critérios de classificação e antagonistas. Consequências metabólicas

resultantes da activação dos receptores das prostaglandinas. Efeitos das prostaglandinas na

agregação plaquetária e na inflamação. Efeitos das prostaglandinas no músculo liso, glândulas

endócrinas, rim, aparelho reprodutor e sistema nervoso. Produtos da via da lipoxigenase: Papel dos

leucotrienos. Antagonistas dos leucotrienos. Síntese e inactivação do NO. Isoformas da NO sintase

e sua distribuição tecidular. Efeitos do NO no sistema vascular, no aparelho respiratório, na

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

aterosclerose e inflamação, sobre as plaquetas e no sistema nervoso. Fármacos dadores de NO,

inibidores da NO sintase, inibidores da guanilciclase e sequestradores do NO. Adenosina e seu

papel homeostático. Receptores para a adenosina: critérios de classificação, agonistas e

antagonistas. Consequências celulares da activação dos receptores para a adenosina. Acções da

adenosina nos sistemas nervoso central e periférico, no sistema cardiovascular, no aparelho

respiratório, em tecidos não excitáveis. Adenosina e hipóxia. Síntese de adenosina: enzimas

envolvidos na degradação de ATP em adenosina no espaço pericelular. Substâncias que afectam a

síntese, libertação e inactivação (recaptação ou desaminação) de adenosina.

31. Hormonas da hipófise. Hormonas sexuais e sua farmacologia

Comparação entre hormonas e neurotransmissores. Pontos celulares de acção das hormonas:

membrana celular, enzimas, estruturas sub-celulares, ácidos nucléicos. Hipófise: factores

libertadores das hormonas hipofisárias. Hormonas segregadas pelo hipotálamo (GnRH e análogos),

adenohipófise (GH, ACTH, prolactina, gonadotrofinas) e neurohipófise (ADH, oxitocina). Acções

das hormonas hipofisárias. Tratamento da acromegalia (e.g. bromocriptina e análogos da

somatostatina). Hormonas gonadotróficas hipofisárias e placentares. Síntese e acções fisiológicas

das hormonas sexuais. Controlo da função ovárica. Estrogénios. Progestagénios. Contraceptivos

orais e contracepção de emergência. Progestagénios injectáveis e implantes sub-dérmicos. Indução

da ovulação (e.g. GnRH, citrato de clomifeno). Indução do parto (e.g. prostaglandinas, oxitocina) e

fármacos abortivos (e.g. mifepristona + misoprostol) Androgéneos (e.g. testoterona, danazol) e

esteróides anabolizantes (e.g. nandrolona, estanazol). Índice de actividade anabólica. Substâncias

dotadas de propriedades anti-androgénicas (e.g. acetato de ciproterona, flutamide) e inibidores da

5-reductase (e.g. finasteride) usados na hipertrofia e carcinoma da próstata. Farmacocinética,

efeitos secundários e contra-indicações das hormonas sexuais.

32. Hormonas da tiróide. Metabolismo do cálcio e controlo da massa óssea

Tiróide: síntese da tiroxina e da triiodotironina. Acções das hormonas da tiróide. Fármacos

anti-tiróideus: inibidores da síntese das hormonas (e.g. tionamidas – carbimazol e propiltiouracilo),

inibidores da captação de iodo (e.g. aniões monovalentes), destruição electiva dos folículos

tiroideus (e.g. iodo radioactivo), inibidores da conversão de T4 em T3 na periferia (e.g. meios de

contraste iodado). Tratamento da tempestade tiroideia (e.g. bloqueadores adrenérgicos). Regulação

da calcémia; acções da calcitonina e da paratormona. Perturbações do metabolismo do cálcio.

Tratamento da osteoporose: cálcio e vitamina D, terapêutica hormonal de substituição (estrogénos

ou estrogénos + progesterona), moduladores selectivos dos receptores dos estrogénios (e.g.

raloxifeno e tibolona), bifosfonatos (e.g. residronato, alendronato), calcitonina, paratormona e

outros agentes.

33. Corticosteróides

Hormonas segregadas pelo córtex supra-renal e sua relação com a hormona

adrenocorticotrófica. Corticosteróides: mineralocorticóides, glucocorticóides, estrogéneos,

androgéneos e progesterona. Síntese dos corticosteróides. Acção dos mineralocorticóides

(fludrocortisona) no balanço salino e hídrico. Acção dos glucocorticóides na gluconeogénese.

Acções fisiológicas (anti-inflamatório e imunossupressor), metabolismo e eliminação dos

corticosteróides. Corticosteróides sintéticos: uso clínico, acções tóxicas e efeitos laterais. Aspectos

gerais sobre a corticoterapia. Hiperadrenocorticismo iatrogénico.

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

34. Farmacologia da diabetes

Equilíbrio glicémico. Acção da insulina na captação de glucose (receptores do tipo tirosina

cinase, transportadores de glicose e expressão génica). Mecanismo de produção de insulina. Causas

de insuficiência de insulina. Preparações de insulina e respectiva duração de acção: Insulina regular,

isófana, complexada com zinco e/ou com protamina; Análogos da insulina (lispro e glargina).

Formas de apresentação (“canetas” para aplicação subcutânea, bombas infusoras, administração por

via inalatória). Regimes terapêuticos com insulina. Agentes hipoglicemiantes não insulínicos

(antidiabéticos orais): estimuladores da libertação de insulina (e.g. sulfonilureias, miglitinidas);

inibidores da gluconeogénese hepática, da absorção intestinal de glicose e promotores da sua

utilização pelos tecidos periféricos (e.g. biguanidas); sensibilizadores dos tecidos periféricos à

insulina (e.g. tiazolidinedionas); inibidores da -glicosidase intestinal (e.g. acarbose). Glicagina e

somatostatina pancreática.

35. Cardiotónicos

Manutenção da função cardíaca. Fisiopatologia da insuficiência cardíaca – mecanismos

neuro-humorais. Agentes inotrópicos positivos: acção sobre a bomba Na+/K+-ATPase e devido ao

aumento dos níveis intracelulares de AMP cíclico. Digitálicos (e.g. digoxina e digitoxina);

Mecanismo de acção; efeitos sobre o inotropismo, cronotropismo, dromotropismo e automatismo

cardíaco; efeitos sobre o período refractário e sobre o electrocardiograma; efeitos vasculares,

diuréticos e no sistema nervoso central. Tempo de latência e duração de acção dos vários

digitálicos. Doses de digitalização (inicial e de manutenção). Toxicidade digitálica. Cardiotónicos

não-digitálicos: aminas simpaticomiméticas (e.g. isoprenalina, dobutamina, dopamina) e inibidores

das fosfodiesterases (e.g. milrinona, enoximona). Bases para o tratamento da insuficiência cardíaca

aguda e crónica. Outros fármacos sem acção inotrópica positiva: diuréticos, inibidores da enzima

conversora da angiotensina, -bloqueadores e outros vasodilatadores.

36. Anti-disrítmicos

Electrofisiologia e mecanismos de arritmogénese (fenómeno de re-entrada, automaticidade,

pós-despolarização). Classificação dos fármacos anti-disrítmicos (Vaughan-Williams) baseada nos

efeitos sobre o potencial de acção cardíaco: inibidores da condutância ao sódio durante o potencial

de acção (Classe Ia – disopiramida, procainamida, quinidina; Classe Ib – lidocaina, mexiletina,

fenitoína; Classe Ic – flecainida, propafenona); antagonistas dos receptores ß-adrenérgicos (Classe

II – propranolol, esmolol, sotalol); prolongadores do período refractário absoluto (Classe III –

amiodarona, bretílio, sotalol, ibutilide); inibidores da condutância ao cálcio (Classe IV – verapamil).

Outros agentes não classificados: digitálicos, adenosina e atropina. Comparação dos efeitos dos

anti-disrítmicos na velocidade máxima e na duração do potencial de acção cardíaco, no período

refractário efectivo, no automatismo cardíaco. Farmacocinética, interacções medicamentosas e

toxicidade dos anti-disrítmicos. Esquema sumário de abordagem das disritmias mais frequentes.

37. Anti-anginosos e outros vasodilatadores

Fisiopatologia da doença cardíaca isquémica (angina estável e instável, enfarte do

miocárdio). Efeitos dos neurotransmissores, hormonas e autacóides sobre os vasos coronários.

Vasodilatadores coronários (antianginosos) de acção rápida e de acção prolongada. Nitritos e

nitratos orgânicos (e.g. nitroglicerina, di- e mono-nitrato de isossorbido): efeitos sobre o aparelho

circulatório e músculo liso; vias de administração (sublingual, bucal, transdérmica e intravenosa),

tolerância e toxicidade. Bloqueadores -adrenérgicos (e.g. atenolol, propranolol, pindolol,

labetalol): redução da frequência cardíaca, da força de contracção e da tensão arterial;

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

farmacocinética e efeitos laterais. Antagonistas do cálcio (e.g. nifedipina, amlodipina, verapamil,

diltiazem): farmacocinética e efeitos laterais. Activadores dos canais de potássio sensíveis ao ATP

(e.g. nicorandil): hiperpolarização do músculo liso vascular e geração de NO. Inibidores da

captação de adenosina (e.g. dipiridamol): vasodilatadores com risco do fenómeno de “roubo”

coronário. Vasodilatadores cutâneos: derivados do ácido nicotínico e bloqueadores dos receptores

-adrenérgicos.

38. Anti-hipertensores

Reflexos circulatórios e regulação da tensão arterial (papel dos baroreceptores, do sistema

nervoso simpático, do sistema renina-angiotensina-aldosterona e da actividade das células

endoteliais). Fisiopatologia da hipertensão arterial. Anti-hipertensores com acção

predominantemente arterial ou venosa. Anti-hipertensores com acção predominantemente central

(directa ou reflexa) ou periférica (ganglioplégicos, bloqueadores adrenérgicos, vasodilatadores

directos, diuréticos, modificadores do sistema renina-angiotensina, bloqueadores dos canais de

cálcio). Agentes que afectam o sistema nervoso simpático: bloquedores -adrenérgicos (e.g.

atenolol, propranolol, pindolol), bloquedores -adrenérgicos selectivos (e.g. prazosina, doxazosina)

e não-selectivos (e.g. fenoxibenzamina), inibidores selectivos dos receptores imidazolínicos (e.g.

moxonidina), agonistas 2 de acção central (e.g. metildopa, clonidina), bloqueadores dos neurónios

adrenérgicos (e.g. debrisoquina), bloqueadores ganglionares (e.g. trimetafano). Agentes que

afectam o sistema renina-angiotensina: inibidores da enzima de conversão da angiotensina (e.g.

captopril, enalapril, lisonopril, fosinopril), antagonistas da angiotensina (e.g. losartan, valsartan).

Diuréticos: tiazídicos, de ansa e poupadores de potássio. Vasodilatadores: antagonistas dos canais

de cálcio (e.g. amlodipina, nifedipina, verapamil, diltiazem), activadores dos canais de potássio (e.g.

minoxidil), agonistas dos receptores D1 da dopamina nas artérias (e.g. fenoldopam), hidralazina,

nitratos (e.g. nitroprussiato). Associações de fármacos anti-hipertensores. Tratamento crónico e das

emergências hipertensivas.

39. Broncodilatadores

Fisiopatologia da asma (brococonstrição aguda e inflamação crónica). Mediadores

envolvidos na génese da asma brônquica (broncoconstrição, edema da mucosa, inflamação,

secreção de muco e lesão epitelial): histamina, leucotrienos (C4, D4 e E4), protaglandina D2,

tromboxano A2, bradicinina, factor activador das plaquetas, factor quimiotático de eosinófilos e de

neutrófilos, NO. Métodos de administração dos broncodilatadores na árvore respiratória (inaladores

manuais pressurizados, espaçadores volumétricos, mecanismos activados pela respiração,

nebulizadores). Fármacos broncodilatadores: agonistas 2-adrenérgicos (e.g. salbutamol, salmeterol,

formoterol), metilxantinas (e.g. teofilina, aminofilina), antagonistas muscarínicos (e.g. brometo de

ipratrópio). Agentes anti-inflamatórios: corticosteróides (e.g. dipropionato de beclometasona,

budesonida, hidrocortisona, fluticasona, prednisolona), cromonas (e.g. cromoglicato e nedocromil

de sódio), inibidores da síntese dos leucotrienos (e.g. zileuton), antagonistas dos receptores dos

leucotrienos (e.g. montelucasto, zafirlucasto). Farmacocinética e efeitos laterais de cada um dos

compostos. Tratamento da crise aguda e prevenção das recorrências. Doença pulmonar obstrutiva

crónica.

40. Antitússicos e expectorantes. Estimulantes respiratórios

Tosse como mecanismo de defesa. Causas e reflexo da tosse. Principais grupos de

antitússicos. Antitússicos de acção central (narcóticos e não narcóticos), de acção periférica

(anestésicos locais e endanestésicos) e de acção local (demulcentes). Mecanismos de acção e

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

principais efeitos adversos dos anti-tússicos. Expectorantes com acção sobre as secreções

brônquicas: efeito directo e reflexo (e.g. iodetos, guaiacol). Mucolíticos reductores da viscosidade

das secreções (e.g. metilcisteina, carbocisteina). Estimulantes respiratórios ou analépticos (e.g.

doxapram, acetazolamida)

41. Modificadores da motilidade e secreção gástricas. Antiulcerosos

Mecanismos de controlo da secreção e motilidade gástricas. Acção das hormonas gastrointestinais. Bases fisiopatológicas da dispepsia e da doença ulcerosa péptica. Fármacos

ulcerogénicos. Fármacos utilizados no tratamento da úlcera péptica: agentes anti-secretórios (e.g.

inibidores da bomba de protões, antagonistas H2 da histamina, antagonistas muscarínicos), antiácidos e anti-álgicos, agentes citoprotectores (e.g. sucralfato, sais de bismuto, análogos das

prostaglandinas, carbenoxolona), agentes pró-cinéticos (e.g. metoclopramida, cisapride).

Especificidades e efeitos laterais destas substâncias. Papel do Helicobacter pylori na dispepsia e

úlcera péptica; Regimes de erradicação do H. pylori. Bases farmacológicas do tratamento do refluxo

gastro-esofágico.

42. Eméticos e anti-eméticos. Controlo do apetite e da obesidade

Neurobiologia das naúseas e do vómito. Vários tipos de vómito (e.g. pós-operatório, enjoo

de viagem, gravídico, vertiginoso). Eméticos com acção no sistema nervoso central (e.g.

apomorfina) e com acção reflexa (e.g. ipecas). Agentes anti-eméticos: anti-muscarínicos e antihistamínicos, antagonistas dos receptores D2 da dopamina, antagonistas dos receptores 5-HT3,

canabinóides, corticosteróides e benzodiazepinas. Neuroquímica e controlo do apetite: supressores e

estimulantes do apetite. Fármacos para controlar a obesidade: Inibidores da lipase pancreática (e.g.

orlistat), metilcelulose, agentes catecolamnérgicos (e.g. fentermina, fenilpropanolamina) e agonistas

dos receptores 3 (e.g. sibutramina), inibidores da recaptação da serotonina (e.g. fluoxetina).

43. Modificadores do trânsito intestinal e da secreção biliar

Controlo da motilidade intestinal. Laxantes e catárticos: laxantes de contacto, laxantes

amolecedores ou emolientes, laxantes salinos e/ou osmóticos, laxantes expansores do volume fecal.

Antidiarreicos: adsorventes hidrofílicos, adsorventes dos factores etiológicos, resinas de troca

iónica, modificadores da motilidade (e.g. opióides), moduladores do transporte electrolítico. Antiespasmódicos. Constituintes farmacologicamente activos normalmente presentes nos alimentos.

Fármacos utilizados no tratamento da doença inflamatória crónica do intestino (salicilatos e

imunossupressores). Substâncias hepatotóxicas. Coleréticos, colagogos e anti-litiásicos. Enzimas

pancreáticas e seus substitutos.

44. Diuréticos

Factores que determinam o volume e a composição da urina: filtração glomerular,

reabsorção e secreção tubulares. Mecanismo de acção dos vários diuréticos e local de acção a nível

do nefrónio: diuréticos osmóticos, inibidores da anidrase carbónica, diuréticos mercuriais,

diuréticos da ansa de Henle, tiazidas, antagonistas da aldosterona, poupadores de potássio. Acções

de cada grupo de diuréticos na reabsorção e/ou excreção de Na+, K+, Cl-, H+ e CO3-. Factores que

afectam o Na+ e K+ plasmático. Correcção do pH da urina e do plasma.

45. Farmacologia renal e urinária. Disfunção eréctil

Uricosúricos: mecanismos de acção e mecanismo bifásico na excreção de ácido úrico. Acção

dos uricosúricos na excreção da penicilina. Inibidores da síntese de ácido úrico na terapêutica da

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

gota; mecanismo de acção. Toxicidade renal de fármacos. Anti-litiásicos. Anti-sépticos urinários.

Fisiopatologia das alterações da micção (instabilidade do detrusor, bexiga hipotónica,

incompetência esfincteriana). Hipertrofia benigna da próstata (inibidores da 5-reductase e

bloqueadores 1-adrenérgicos). Fármacos e disfunção eréctil; Utilização de vasodilatadores (e.g.

papaverina, alprostadil, fentolamina, sildenafil).

46. Fármacos que interferem com a coagulação

Noções de hemostase e de trombose. Modificadores da hemostase: hemostáticos de uso

local e de uso sistémico (e.g. desmopressina). Anticoagulantes: Heparina e heparinas de baixo peso

molecular; Hirudina; Anti-coagulantes orais. Mecanismo de acção, indicações, efeitos laterais e

contra-indicações. Anticoagulantes para uso in vitro. Agentes fibrinolíticos e trombolíticos (e.g.

estreptocinase, urocinase, anistreplase, factor activador do plasminogénio tecidular recombinante –

rt-PA): mecanismo de acção, indicações, efeitos laterais e contra-indicações. Inibidores da

fibrinólise (e.g. ácido tranexâmico, aprotinina). Mecanismos de activação plaquetária.

Antiagregantes plaquetários: inibidores da ciclo-oxigenase (e.g. aspirina), inibidor das

fosfodiesterases e da recaptação de adenosina (e.g. dipiridamol), antagonista dos receptores P2 para

o ADP (e.g. clopidogrel, ticlopidina), antagonistas da glicoproteína IIb/IIIa (e.g. abciximab,

integrelina), epoprostenol (PGI2)

47. Agentes para o tratamento das anemias e factores de crescimento hematopoiético

Eritropoiese: Oxigenação tecidular, eritropoietina, ferro e hemoglobina, vitamina B12, ácido

fólico, factores de crescimento hematopoiéticos. Classificação e tratamento das anemias. Fármacos

usados nos diferentes tipos de anemia: Ferro, preparações vitamínicas e minerais, eritropoietina,

esteróides anabolizantes. Farmacocinética, distribuição, armazenamento e eleiminação do ferro.

Fármacos como causa de anemias.

48. Fármacos para o tratamento das dislipidémias

Colesterol e triglicerídeos. Metabolismo das lipoproteínas. Hiperlipidémias e ateroma.

Fármacos para o tratamento das dislipidémias: Inibidores da HMG-CoA reductase (e.g. estatinas),

resinas de troca iónica fixadoras dos ácidos biliares (e.g. colestiramina), fibratos (e.g. bezafibrato,

genfibrozil), drivados do ácido nicotínico (e.g. ácido nicotínico, acipimox), óleos de peixe (ácidos

gordos poli-insaturados de cadeia longa -3). Associações medicamentosas. Terapêutica preventiva

das doenças cardiovasculares e tratamento da hiperlipidémia.

49. Mecanismos de acção dos antibacterianos

Mecanismos de acção dos antibacterianos: inibição da síntese da parede celular, inibição da

síntese proteica a nível ribossomal, inibição do metabolismo do ácido fólico, inibição da replicação

do DNA. Selectividade dos antibacterianos para células não eucarióticas. Susceptibilidade do

agente infeccioso e mecanismos moleculares de resistência aos antibacterianos. Classificação dos

antibacterianos em relação ao mecanismo de acção e ao espectro de acção (espectro reduzido ou

amplo). Distinção entre agentes bacteriostáticos e bactericidas. Profilaxia antibiótica.

50. Principais grupos de antibacterianos

Principais grupos de antibacterianos. Agentes que afectam a síntese da parede celular:

Penicilinas (benzilpenicilinas e sucedâneos, aminopenicilinas, ureidopenicilinas, amidopenicilinas,

carboxipenicilinas), cefalosporinas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª gerações), monobactâmicos, carbapenemes, e

associações de penicilinas com inibidores das -lactamases. Outros agentes que afectam a parede

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

celular: Glicopéptidos e polimixinas. Agentes que afectam a replicação e a síntese do DNA

bacteriano: Quinolonas e metronidazol. Agentes que afectam a síntese proteica: Macrólidos,

aminoglicosídeos, tetraciclinas, cloranfenicol, lincosamidas, ácido fusídico, estreptograminas,

oxazolidinonas. Agentes que afectam o metabolismo bacteriano: Sulfonamidas, trimetoprim.

Principais características de cada um dos antibacterianos: mecanismo de acção, espectro de acção,

selectividade e aparecimento de resistências, farmacocinética, efeitos laterais e toxicidade. Escolha

do antibacteriano em função do agente infeccioso, da farmacocinética (via de administração, local

da infecção, duração do tratamento) e da fisiopatologia do hospedeiro. Associações terapêuticas:

vantagens e desvantagens.

51. Antituberculosos e antilepróticos

Particularidades do bacilo da tuberculose (álcool-ácido resistência, crescimento lento,

aparecimento de resistências). Sub-populações de bacilos (intracavitários, intracelulares,

quiescentes). Mecanismo de acção, características farmacocinéticas e principais efeitos adversos

dos antituberculosos: Isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol e estreptomicina. Agentes de

2ª linha usados na tuberculose multi-resistente: cicloserina, capreomicina, amicacina,

ciprofloxacina, etionamida, ácido p-aminosalicílico, rifabutina e rifapentina. Profilaxia

antituberculosa. Mecanismos de resistência aos antibacilares. Necessidade de terapêutica múltipla

por tempo prologado. Fármacos antilepróticos: dapsona e outras sulfonas, rifampicina e

clofazamina.

52. Antifúngicos

Características próprias dos fungos (crescimento lento, parede com ergosterol). Principais

antifúngicos: Polienos (e.g. anfotericina B, nistatina), antimetabolitos (e.g. 5-fluorouracilo,

flucitosina), compostos azólicos (imidazóis e triazóis) e terbinafina, griseofulvina, tolnaftato,

antisépticos fungicidas. Micoses cutâneo-mucosas e sistémicas.

53. Antivíricos

Características especiais dos vírus (DNA ou RNA, proteínas da cápside, enzimas próprias,

parasitismo intacelular obrigatório). Mecanismos naturais de resistência aos virus: imunidade

celular e humoral; papel do interferão. Fármacos antivíricos: Inibidores da adesão e penetração do

vírus na célula hospedeira (e.g. inibidores da neuraminidase), inibidores da síntese de ácidos

nucleicos (e.g. inibidores da DNA polimerase viral), inibidores da síntese das proteínas da cápside,

inibidores das proteases víricas. Sensibilidade e mecanismos de resistência aos anti-víricos. O caso

particular dos anti-retrovirais: Inibidores da transcriptase reversa (análogos e não análogos dos

nucleósidos) e inibidores da protease viral. Associação de anti-retrovirais e monitorização

terapêutica nos doentes infectados pelo HIV. Toxicidade e interacções medicamentosas dos

antivíricos. Imunização.

54. Anti-protozoários e anti-helmínticos

Características bioquímicas que distinguem os parasitas das células do hospedeiro (enzimas

encontradas apenas no parasita, enzimas indispensáveis à sobrevivência do parasita mas também

encontradas no hospedeiro, diferenças na sensibilidade aos fármacos anti-parasitários). Antiprotozoários - Acção dos anti-maláricos em função do ciclo de vida (e da espécie) do plasmódio.

Classificação dos anti-maláricos: derivados da quinoleína (e.g. quinina, cloroquina, mefloquina,

primaquina), inibidores da reductase do ácido fólico (e.g. pirimetamina, sulfadioxina, dapsona,

proguanil) e outros agentes (e.g. halofantrina, artemisinas e derivados). Tratamento curativo e

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

profilaxia da malária. Amebíase: amebicidas de contacto (e.g. furoato de diloxanida, iodoquinol e

paronomicina) e metronidazol. Outros agentes anti-protozoários para o tratamento da giardíase e

tricomoníase (e.g. nitroimidazóis), tripanossomíases (e.g. suramina, nifurtimox, eflornitina,

pentamidina), leishmaníase (e.g. antimoniais pentavalentes, pentamidina, anfotericina B) e

infecções por Pneumocytis carinii (e.g. TMP-SMX, pentamidina, atovaquona). Anti-helmínticos

com acção contra céstodes, contra nemátodes, contra tremátodes. Agentes mais utilizados:

Benzimidazóis (e.g. tiabendazol, mebendazol, albendazol), levamisol, pamoato de pirantel ou

oxantel, praziquantel, piperazina, niclosamida, dietilcarbamazina, lactonas macrocíclicas (e.g.

ivermectina), metrifonato. Toxicidade dos anti-parasitários.

55. Desinfectantes, anti-sépticos e agentes esterilizantes

Definição de desinfectantes, anti-sépticos e agentes esterilizantes. Classificação de acordo

com o mecanismo e espectro de acção (bactérias – Gram pos./neg., álcool-ácido resistentes,

esporos; vírus; outros microrganismos). Uso clínico, formas de aplicação e tempo de acção. Agentes

físicos: Calor, radiações, gases. Agentes químicos: Ácidos, bases, álcoois (e.g. isopropanol, etanol),

aldeídos (e.g. gluteraldeído, formaldeído), halogenados (e.g. iodo e iodóforos, hipocloreto de

sódio), agentes fenólicos, compostos de amónio quaternário (e.g. benzalcónio), peróxido de

hidrogénio, sais de metais pesados (e.g. timerosal, nitrato de prata). Agentes surfactantes:

Aniónicos, catiónicos (cloro-hexidina), não iónicos.

56. Quimioterapia do cancro.

Génese e cinética tumoral (tumores líquidos e sólidos). Genética tumoral e resposta

terapêutica. Inibidores da angiogénese tumoral. Diferentes fases do ciclo celular e sua sensibilidade

aos citostáticos. Sincronismo celular. Fármacos com acção citostática: Antimetabolitos (análogos da

bases e antogonistas do ácido fólico), agentes que interferem com a síntese dos ácidos nucleicos

(agentes alquilantes, compostos com platina, inibidores da polimerase de DNA, topoisomerase I e

II), fármacos que interferem com a síntese protéica por depleção de aminoácidos essenciais (Lasparaginase), agentes que interferem com a função microtubular (alcalóides da vinca, etoposido e

taxanos), antibióticos citotóxicos, agentes hormonais (esteroides e seus antagonistas, agonistas da

GnRH, inibidores da aromatase) e outros agentes (interferão, interleucinas, anticorpos

monoclonais). Farmacocinética, toxicidade e mecanismos de resistência aos agentes

quimioterápicos. Antídotos quimioprotectores. Tipos de terapêutica tumoral (curativa, paliativa,

adjuvante). Terapêutica combinada e ciclos terapêuticos.

57. Imunofarmacologia

Bases biológicas da resposta imune. Imunidade humoral e celular. Reacções de

hipersensibilidade, rejeição de transplantes e auto-imunidade. Imunossupressores: Inibidores da

calcineurina (e.g. ciclosporina, tacrolimus, sirolimus), anticorpos inibidores do receptor da IL-2

(e.g. basiliximab) e do TNF- (e.g. infliximab, etanercept), agentes anti-proliferativos (e.g.

micofenolato de mofetil, azatioprina, ciclofosfamida). Outros agentes supressores da resposta imune

(e.g. corticosteroides, metotrexato). Imunoestimulantes (derivados de produtos biológicos;

imunoestimulantes de síntese). Imunoglobulinas IV, imunoglobulinas hiperimunes, anticorpos

monoclonais de uso clínico. Reacções imunes a fármacos.

58. Interacção de fármacos

Reacções adversas e reacções indesejáveis. Cooperação na acção: potenciação, sinergismo,

somação, adição. Antagonismo na acção: químico, farmacológico, fisiológico. Interacções a nível

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

da fase farmacêutica, da fase farmacocinética, da fase farmacodinâmica. Exemplos de diferentes

interacções.

59. Noções de toxicologia e sobredosagem de fármacos. Abordagem do doente intoxicado

Distinção entre toxicidade aguda, sub-aguda e crónica. Dose letal 50% (LD50). Índice e

margem terapêutica. Causas de toxicidade: efeitos laterais dos fármacos, hiperdosagem,

hipersensibilidade. Toxicidade bioquímica (e.g. paracetamol, isonizida, ciclofosfamida, nitritos e

nitratos) e imunológica (e.g. penicilinas, digitoxina, hidralazina). Toxicologia dos vários sistemas

(cardiovascular, respiratório, renal, digestivo, sangue e medula óssea, sistema nervoso, fígado, pele,

olhos, aparelho reprodutor, osso, etc.). Teratogénese e carcinogénese. Normas gerais no tratamento

de intoxicações: redução da absorção e aumento da excreção. Antídotos (inibidores competitivos,

agentes quelantes, compostos que afectam o metabolismo, anticorpos) e medidas de suporte.

Agentes complexantes e seus usos.

60. Notas sobre terapêutica farmacológica e farmacologia de grupos individualizados

Tipos de terapêutica: Etiológica, sintomática, curativa, profilática. Esquemas terapêuticos,

extrapolação posológica e adesão terapêutica. Terapêutica individualizada - Farmacologia na

gravidez (influência sobre a grávida, sobre o feto e efeitos teratológicos) e amamentação;

Farmacologia pediátrica e gerontológica; Farmacologia nos insuficientes renais e hepáticos.

Terapêutica de grupo. Especificidades inter-espécies.

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

Programa das Aulas Práticas Laboratoriais:

Laboratório de Farmacologia, ICBAS - UP

Absorção do ácido salicílico num meio ácido e básico pelo estômago de rato.

Apoio técnico:

Dra. Teresa Magalhães Cardoso / M. Helena Costa e Silva

Biotransformação da zoxazolamina “in vitro”. Observação da acção hidroxilante dos

microssomas hepáticos de rato.

Apoio técnico:

Dra. Dra Alexandrina Timóteo / Suzete Liça

Excreção da aspirina por via renal.

Apoio técnico:

Dra. Teresa Magalhães Cardoso / Suzete Liça

Acção dos anestésicos locais na hemólise hipotónica induzida em eritrócitos de rato.

Apoio técnico:

Prof. Doutora Graça Lobo / M. Helena Costa e Silva

Comparação da acção anestésica local da procaína com a da cocaína na córnea de cobaio. Acção

dos vasoconstritores na duração da anestesia local.

Apoio técnico:

Prof. Doutora Graça Lobo / M. Helena Costa e Silva

Acção da acetilcolina no íleo de cobaio. Curvas dose-efeito. Antagonismo pela atropina.

Apoio técnico:

Dra Alexandrina Timóteo / M. Helena Costa e Silva

Efeito de um “diurético da ansa” no coelho. Determinação das concentrações urinárias de Na+,

K+ e Cl-.

Apoio técnico:

Dra. Teresa Magalhães Cardoso / M. Helena Costa e Silva

Efeito anticoagulante da heparina e da acção antagonista do sulfato de protamina em coelho

Apoio técnico:

Dra. Alexandrina Timóteo / Suzete Liça

Determinação do ácido -aminolevulínico na urina de indivíduos intoxicados pelo chumbo.

Apoio técnico:

Dra. Teresa Magalhães Cardoso / Suzete Liça

Determinação da actividade das colinesterases plasmáticas em intoxicados por pesticidas

(organofosforados e carbamatos).

Apoio técnico:

Suzete Liça

Acção de fármacos nas aurículas isoladas de rato. Efeitos cronotrópico e inotrópico. Pacing

eléctrico.

Apoio técnico:

Dr. Miguel Faria (Departamento de Clínicas Veterinárias)

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

Programa das Aulas Teórico-Práticas:

Anfiteatros do ICBAS - UP

Discussão de monografias

1. Distúrbios do sono em idosos: abordagem farmacológica

2. Farmacoterapia das alterações do movimento

3. Farmacologia da enxaqueca e das cefaleias crónicas

4. Bloqueios nervosos: escolha racional do anestésico local

5. Terapia oral dupla e tripla da diabetes tipo II

6. Controlo farmacológico da massa óssea

7. Fármacos de 1ª linha no tratamento da HTA: Actualização dos conceitos

8. Novos conceito na terapêutica da trombose: Anti-coagulantes vs Fibrinolíticos

9. Novos anti-eméticos de acção central

10. Super bugs: Antibioterapia das resistências bacterianas hospitalares

11. Tratamento farmacológico da tuberculose em ambulatório

12. Fármacos anti-retrovirais

Discussão de temas da actualidade

1. Medicamentos genéricos: requisitos e vantagens

2. Medicina tradicional (plantas) vs Farmacoterapia

3. Alcoolismo crónico: abordagem farmacológica

4. Controlo do apetite

5. Uso clínico da toxina botulínica

6. Contracepção oral: pílulas trifásicas vs pílulas de baixa dosagem vs mini-pílulas

7. Inibidores dos leucotrienos e imunoterapia nos asmáticos

8. Aplicações clínicas dos inibidores da angiogénese

9. Promessas e frustrações dos antagonistas da endotelina

10. Farmacologia da erecção

11. Desinfecção das mãos: Como proceder?

12. Reacções cutâneas a fármacos

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

II - FARMACOLOGIA GERAL E TERAPÊUTICA VETERINÁRIA I

Ano lectivo de 2002/03

Cadeira do 1º semestre do 3º Ano do Curso de Medicina Veterinária

Regência:

Prof. Doutor Paulo Correia de Sá

Carga horária:

Aulas Teóricas

Horas /

aula

2

Nº aulas

/ semana

1

Horas /

semana

2

Total

Aulas Práticas

Horas /

semestre

30

Horas

/aula

3

Nº aulas

/ semana

3

Distribuição do serviço docente na disciplina:

Nome do Docente

Teóricas

(horas/semest

re)

Paulo Correia de Sá

16

Graça Lobo

8

Margarida Araújo

6

Horas /

semana

9

Horas /

semestre

135

Práticas

(horas/

semestre)

36

36

63

Horas /

semestre

165

Total

(horas/

semestre)

52

44

69

Programa das Aulas Teóricas:

1. Lição de abertura

O que é a farmacologia. Breve história da farmacologia. Farmacologia em Portugal.

Sociedade Portuguesa de Farmacologia. Principais revistas internacionais de farmacologia e sua

importância relativa. Principais livros de texto e sua análise crítica.

Objectivos gerais da cadeira de farmacologia e sua articulação com outras cadeiras do curso.

Organização geral da cadeira. Programa das aulas teóricas e práticas. Métodos de ensino e de

avaliação.

2. Introdução à farmacologia

Conceitos de fármaco e de medicamento. Fases da “vida” de um fármaco: farmacêutica,

farmacocinética e farmacodinâmica. Distinção entre agentes farmacodinâmicos e agentes

quimioterapêuticos. Níveis de organização biológica com interesse em farmacologia: organismo,

célula e molécula. Metodologia da investigação farmacológica: Desenho experimental, aplicação

estatística, protocolos e relatórios de investigação.

3. Terapêutica farmacológica em veterinária

Tipos de terapêutica: Etiológica, sintomática, curativa, profilática. Esquemas terapêuticos,

extrapolação posológica e adesão terapêutica. Terapêutica individualizada: Farmacologia peri- e

neonatal, teratologia e gerontologia. Terapêutica de grupo. Especificidades inter-espécies. Estudos

pré-clínicos e clínicos.

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

4. Transporte de fármacos através das membranas biológicas

Factores envolvidos na farmacocinética. Absorção e transporte de fármacos através da

membrana citoplasmática. Tipos de transporte: difusão, difusão facilitada, transporte activo. Canais

e transportadores. Endocitose. Factores que afectam o transporte: coeficiente de partilha óleo/água;

grau de ionização; peso molecular e forma tridimensional da molécula. Barreiras para fármacos:

hematoencefálica, placentária, rim. Transporte através da parede dos capilares. Transporte através

de epitélios.

5. Vias de administração de fármacos e sua relação com a absorção

Vias de administração de fármacos: digestiva (sublingual, oral, rectal), parentérica

(subcutânea, intramuscular, intravenosa), intratecal, tópica (pelas mucosas, pela pele), inalação

(pelos pulmões), intra-articular. Absorção sub-lingual. Absorção ao nível do estômago, do intestino

delgado, do intestino grosso; influência do pH; exemplos de transportes aos vários níveis. Efeitos da

secreção gástrica nos fármacos. Vantagens e inconvenientes da via oral. Absorção rectal; vantagens

e inconvenientes da administração rectal. Vantagens e inconvenientes das diferentes formas de

administração parentérica. Absorção através das mucosas usadas para a administração tópica

(mucosas vaginal, nasal, ocular). Absorção através da pele e processos que a facilitam. Absorção

pelos pulmóes e factores que a influenciam. Vantagens e inconvenientes da administração por

inalação. Tempo de latência da acção dos fármacos em função da via de administração. Formas

farmacêuticas e papel do excipiente.

6. Distribuição de fármacos no organismo

Compartimentos: sangue, intersticial, intracelular. Factores que influenciam a distribuição

de fármacos: características fisico-químicas do fármaco; débito cardíaco; fluxo sanguíneo local;

repartição de água pelo organismo. Volume aparente de distribuição. Os “depósitos” de fármacos:

ligação às proteínas plasmáticas; sua influência na distribuição dos fármacos.

7. Biotransformação e excreção

Metabolismo dos fármacos: mecanismos gerais e especiais. Biotransformação não sintética

(reacções de fase I): oxidações, reduções, hidrólise. Biotransformação sintética (reacções de fase

II): conjugações com o ácido araquidónico, com amino-ácidos, com o ião sulfato; metilação;

acetilação. Indutores enzimáticos. Vias de excreção dos fármacos: renal, gastro-intestinal, salivar,

sudorípara. Ciclo entero-hepático.

8. Cinéticas de absorção e eliminação

Processos de ordem zero e de 1ª ordem. Constante de absorção e semivida de absorção.

Constante de eliminação e semivida de eliminação. Noção de modelo de farmacocinético. Modelo

aberto de um compartimento. Sistemas multicompartimentais. Administração múltipla: conceito de

estado estacionário. Previsão das concentrações plasmáticas. Conceito de acumulação e de

flutuação. Esquemas posológicos e seu estabelecimento. Cálculo da dose e do intervalo de

administração. Uso dos níveis plasmáticos no ajustamento da posologia.

9. Factores que condicionam a duração e intensidade dos efeitos dos fármacos

Factores farmacocinéticos: dose e frequência de administração: velocidade de

biotransformação; velocidade de excreção. Importância da fixação às proteínas plasmáticas.

Factores patológicos: diarreia; obstipação; insuficiência hepática; insuficiência renal. Factores

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

farmacodinâmicos: habituação, hipersensibilização. Importãncia dos processos homeostáticos.

Factores genéticos. Variação individual e seus factores: idade, sexo, ambiente.

10. Mecanismos moleculares de acção dos fármacos

Tipos de interacção fármaco-membrana. Conceito de receptor em farmacologia.

Especificidade da ligação fármaco-receptor. Tipos de ligações que se estabelecem entre o fármaco e

o receptor. Consequências da activação dos receptores: alteração da permeabilidade iónica da

membrana; modulação da actividade da adenilciclase; ciclo do fosfatidilinositol. Mecanismos da

activação das cinases das proteínas. Métodos de caracterização e identificação dos receptores:

biofísicos, bioquímicos, morfológicos e farmacológicos.

11. Cinética da ligação fármaco-receptor

Conceitos de agonista e de antagonista, Afinidade e actividade intrínseca. Agonistas parciais

e agonistas totais. Dose eficaz 50% (ED50) e pD2. Relação entre ED50 e afinidade do agonista.

Curvas dose-efeito: representação linear, semi-logarítmica e de Lineweaver-Burk. Antagonismo

competitivo. Representação de Schild para a determinação do pA2 dos antagonistas. Relação entre

pA2 e afinidade do antagonista. Antagonismo não-competitivo. Alteração das curvas dose-efeito

pelos antagonistas competitivos e não competitivos. Modelos de interacção fármaco-receptor: teoria

da ocupação, teoria cinética, modelos de dois estadios. Alosterismo. Taquifilaxia ou

dessensibilização. Mecanismos moleculares envolvidos na dessensibilização.

12. Neurotransmissores

Conceitos de neurotransmissor, de cotransmissor e de neuromodulador. Métodos de

identificação e quantificação de neurotransmissores. Critérios para uma substância ser considerada

um neurotransmissor ou neuromodulador. Neurotransmissores aceites com base nos critérios:

acetilcolina, noradrenalina, dopamina; sua distribuição nos sistemas nervoso central e periférico.

Sintese de neurotransmissores: transporte axonial; captação de metabolitos; enzimas. Depósito e

libertação de neurotransmissores. Acção pós-sináptica dos neurotransmissores: despolarização

(excitação); hiperpolarização (inibição). Critérios em relação ao envolvimento do AMP cíclico.

Proteínas neuroniais reguladas por fosforilação. Processos de inactivação dos neurotransmissores:

degradação enzimática; recaptação. Sinapse colinérgica, noradrenérgica e dopaminérgica: locais

susceptíveis à acção de fármacos. Neuromodulação sináptica: automodulação e heteromodulação.

Neuromodulação trans-sináptica. Modulação não sináptica.

13. Neurotransmissores putativos

Distribuição dos neurotransmissores putativos no sistema nervoso central e periférico:

serotonina ou 5-hidroxitriptamina (5-HT), ácido gama-amino-butírico (GABA), aspartato,

glutamato, glicina, ATP, substância P e outros neuropeptídeos. Agonistas e antagonistas dos

neurotransmissores putativos. Acções dos neurotransmissores putativos. Inactivação dos

neurotransmissores putativos. Métodos de identificação dos neuropeptídeos. Coexistência de

neuropeptídeos na mesma terminação nervosa. Conceitos APUD (Amine Percursor Uptake and

Descarboxilation) e de paraneurónio.

14. Autacóides

Conceito de autacóides. Histamina e o seu papel fisiológico. Libertação de histamina.

Metabolismo da histamina. Receptores para a histamina: critérios de classificação, agonistas e

antagonistas. Consequências celulares da activação dos receptores para a histamina. Efeitos da

Laboratório de Farmacologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR

UNIVERSIDADE DO POR T O

Largo Prof. Abel Salazar, 2 - 4099-003 PORTO - Tel. – (351) 22 206 22 43 - Fax – (351) 22 206 22 32 - PORTUGAL

histamina no aparelho circulatório, na musculatura lisa, nas glândulas exócrinas, nas terminações

nervosas, nos axónios. Anti-histamínicos e seu mecanismo de acção. Adenosina e seu papel