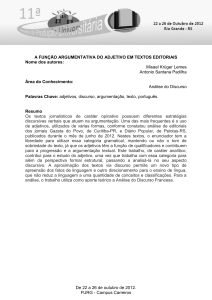

POLIFONIA SEM ARGUMENTATIVIDADE: O DISCURSO DIRETO E O

DISCURSO INDIRETO NOS LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO MÉDIO

Elias Coelho da Silva (FAFIRE)

[email protected]

INTRODUÇÃO

O presente trabalho filia-se a linha de estudos da Semântica da Enunciação,

mias especificamente aos estudos referentes à Teoria da Argumentação na Língua e a

Teoria da Modalização.

A Teoria da Argumentação na Língua, desenvolvida por Oswald Ducrot e

colaboradores, deu uma grande contribuição aos estudos linguísticos quanto à forma

que se deve observar o funcionamento da língua. Para o autor, a função primeira da

língua é argumentar.

Já a Teoria da Modalização, aqui observada a partir o ponto de vista de

Nascimento (2009) e Koch (2000), Cervini (1989) e Castilho e Castilho (2002); procura

dar conta do que a teoria de Ducrot e colaboradores não dá. Assim, entendemos essas

teorias como complementares.

Este trabalho tem como objetivo analisar os livros didáticos de língua

portuguesa do ensino médio pela ótica dessas teorias, buscando saber se tais materiais

fazem uso delas, já que eles se configuram hoje como o material mais usado nas salas

de aula.

Para isso, foi feito um breve comentário sobre o livro didático, a partir da visão

de Jurado e Rojo (2006). Após essa seção, segue-se a fundamentação teórica sobre as

Teorias da Argumentação na Língua e Teoria da Modalização. Embasado teoricamente,

passa-se a descrição do material trabalhado e as análises nos mesmos. Concluindo este

trabalho com a discussão dos resultados obtidos e a contribuição desta pesquisa.

Até agora, os resultados mostram que as teorias aqui estudadas não são muito

utilizadas nos livros didáticos de português do ensino médio. No entanto, Deixamos

claro que esta pesquisa ainda está em fase de desenvolvimento, portanto os resultados

aqui obtidos são parciais.

1.

Algumas palavras sobre o Livro Didático

Há quatro décadas o livro didático faz parte do ensino nas escolas brasileiras,

no entanto só recentemente ele foi distribuído gratuitamente nas redes públicas de

ensino. Apenas em 2003 os alunos de ensino médio tiveram acesso a esse material. Em

meados do referido ano “foram elaborados os princípios e critérios para avaliação do

Livro Didático de Português para o Ensino Médio” (JURADO, ROJO, 2006. p. 44).

Ainda na perspectiva das autoras, as descobertas da ciência da linguagem

puseram em questionamento a qualidade do livro didático que era usado e pouco

questionado, até a década de 1986. Daí em diante o MEC tomou para si a

responsabilidade em avaliar a qualidade do livro disponibilizado para as escolas

brasileiras, em geral, as particulares. No entanto, esses livros só foram disponibilizados

mais tarde para as escolas públicas.

Material indispensável hoje nas escolas, o livro didático vem assumindo um

papel de destaque na aprendizagem dos alunos. É ele quem faz a ponte entre o

conhecimento e a aprendizagem em sala de aula. Muitas vezes é dele o conceito de

língua, de texto e de leitura adotado pelos professores. No entanto, observa-se que em

geral esses materiais reduzem o emprego de alguns recursos linguísticos.

Por esta razão, a análise e a discussão do trabalho de leitura proposto

por esse tipo de material didático são relevantes, à medida que podem

contribuir para que o professor passe a olhar esse material mais

criticamente, interferindo nas propostas, para melhorá-las ou

complementá-las de acordo com as suas necessidades (JURADO,

ROJO, 2006. p. 36)

Fica evidente nas palavras das autoras que o livro didático é um material

importante, mas não é incontestável, pelo contrário, deve ser visto de forma crítica para

que seja complementado, não deixando que o ensino seja fragilizado, nem reduzido ao

que propõe esse material.

2. Teoria da Argumentação na Língua

A Teoria da Argumentação na Língua (TAL) foi desenvolvida por Oswald

Ducrot e colaboradores em oposição à teoria tradicional de sentido, que admite ter a

língua uma função referencial e distingue três indicações de sentido para o enunciado: a

objetiva, a subjetiva e a intersubjetiva. A objetiva refere-se à representação da realidade,

a subjetiva, a atitude do locutor frente à realidade e a intersubjetiva, a atitude de um

locutor com a pessoa a quem se dirige, ou seja, o interlocutor. O que equivale à

tradicional bipartição de sentido: denotação e conotação. A denotação corresponde à

parte objetiva e a conotação à subjetiva e intersubjetiva.

O referido autor critica essa distinção, pois para ele a linguagem ordinária não

dá acesso direto à realidade, portanto, não possui uma parte objetiva: “No creo que el

lenguaje ordinario posea una parte objetiva ni tampoco creo que los enunciados del

lenguaje den acceso director a la realidad; en todo caso no la describen directamente.”

(DUCROT, 1988, p. 50).1

Desconsiderando o aspecto objetivo da língua, Ducrot (1988) ressalta que se há

uma representação da realidade, essa é feita por meio dos aspectos subjetivos e

intersubjetivos, pois nela haverá sempre a marca da impressão do locutor sobre á

realidade ou uma intenção deste sobre um interlocutor, no sentido de persuadi-lo.

Usando como exemplo o enunciado “hace buen tiempo” (faz bom tempo), o

autor comenta que esse enunciado pode demonstrar uma satisfação do locutor diante de

um momento agradável para ele, revelando sua subjetividade. Mas, também, esse

enunciado pode servir como um convite a um passeio, ou seja, uma forma de persuadir

o interlocutor a aceitar o que ele propõe, nesse caso deve-se admitir que fazer bom

tempo é condição favorável a passear.

Para Ducrot (1988), há dois motivos para querer recusar a teoria tradicional de

sentido. Primeiro pelo exposto acima, acrescentando que a descrição da realidade

consiste, na verdade, em um chamado e uma atitude do locutor em função de um

interlocutor e, segundo, porque ele unifica os aspectos subjetivos e intersubjetivos, no

que chama de valor argumentativo dos enunciados.

1

Não creio que a linguagem ordinária possua uma parte objetiva, nem tampouco creio que os enunciados

da linguagem deem acesso direto a realidade; em todo caso, não a descrevem diretamente. (Tradução

literal, nossa)

“[...] para mi la descripción (o sea el aspecto objetivo) se hace a través

de la expresión de uma actitud y a través también de um llamado que

al locutor hace al interlocutor [...] quisiera unificar los aspectos que he

llamado subjetivo e intersubjetivo. Quisiera reducirlos a lo que llamo

el valor argumentativo de los enunciados (DUCROT, 1988, p. 51,

grifo do autor).2

Ducrot (1988) ressalta ainda que, para o entendimento de sua teoria, devem-se

fazer duas distinções: a primeira entre frase e enunciado, e a segunda entre sentido e

significação. Para ele, frase é uma entidade teórica criada pelo linguista para explicar a

infinidade de enunciados existentes em uma língua, enquanto o enunciado são as várias

possibilidades de realização de uma frase. Para exemplificar esta distinção, tomemos os

exemplos abaixo:

(1) João é inteligente, mas é chato.

(2) Maria é calma, mas é forte.

(3) X MAS Y

A partir desses exemplos, pode-se dizer, de acordo com Ducrot, que (1) e (2)

são realizações possíveis de (3), que é uma frase construída teoricamente por um

linguista.

Já quanto a segunda distinção, Ducrot (1988) diz que a significação é o valor

semântico da frase, enquanto o sentido é entendido como o valor semântico do

enunciado.

O autor ainda diz que, para ele, a língua é composta por um conjunto de frases

e que para descrevê-la é necessário descrever suas frases. Também para o autor, o

discurso é constituído por uma sucessão de enunciados, portanto, um discurso pode ser

fragmentado em uma série de enunciados.

Após estas observações, ele diz que o valor argumentativo de uma palavra é a

orientação que essa palavra dá ao discurso, ou seja, o papel que ela pode desempenhar

no discurso. Nesse sentido, para o teórico, o sentido de uma palavra é também uma

orientação no discurso.

Sobre este aspecto da linguagem, Nascimento (2009) ressalta que “toda e

qualquer atividade interacional pressupõe sempre alguma intenção, uma vez que

ninguém fala ou escreve sem objetivo”. Ainda para esse autor, nossas intenções ficam

sempre marcadas na língua quando produzimos um discurso, pois o falante seleciona as

palavras desejadas, recusando outras, para expressar suas intenções no momento de

interação verbal, e orienta o interlocutor, por meio destas palavras, no sentido de suas

intenções.

Assim, justifica-se o que diz Ducrot quando propõe que a função primeira da

língua não é a comunicação, mas persuasão ou argumentação, no sentido de que usamos

primeiramente a língua para fazer com que o outro adira a nosso ponto de vista. A

argumentação, segundo ele, é inerente às línguas naturais, ela não é algo exterior à

língua, mas está marcada na sua estrutura no momento em que damos vida a um

enunciado.

Ducrot ainda lança mão da noção de polifonia para sustentar sua oposição à

teoria tradicional de sentido, explicitando a multiplicidade de vozes que ecoam de um

discurso; pois para ele, a noção de sentido está ligada aos embates de vozes que

aparecem não apenas no discurso, mas no próprio enunciado, quando ele é proferido.

2

[...] para mim, a descrição (ou seja, o aspecto objetivo) se faz através da expressão de uma atitude e

também através de um chamado que o locutor faz ao interlocutor [...] quisera unificar os aspectos

chamados subjetivos e intersubjetivos. Quisera reduzi-los ao que chamo o valor argumentativo dos

enunciados. (Tradução literal, nossa)

2.1

Polifonia em Ducrot

Ducrot (1987) adaptou o termo polifonia para os estudos linguísticos a partir do

conceito de polifonia de Mikhail Bakhtin, quando este usou a expressão para designar

as diferentes vozes que se deixavam ouvir na obra de Dostoiévski, que ele designava de

popular ou carnavalesca e que se contrapunha as literaturas tradicionais.

Partindo do pensamento de Bakhtin, Ducrot (1987) assinala que em um

enunciado há várias vozes que se encontram e se entrecruzam, mas estas vozes não

estão lá por acaso, são estratégias usadas por um locutor para se fazer admitir o seu

discurso. Com este pensamento, ele pretende se contrapor a concepção da unicidade do

sujeito falante, que acredita haver em um enunciado apenas a voz de um sujeito. Este

tem a capacidade de produzir o discurso, é o responsável pelos atos ilocutórios que

aparecem no discurso e é a quem se refere a marca de primeira pessoa (eu).

Reagindo a este postulado, “Ducrot pretende mostrar que o autor do enunciado

não se expressa nunca diretamente, mas põe em cena, no mesmo enunciado, um certo

número de personagens linguísticos” (NASCIMENTO, 2009, p. 20-21). Ele distingue

estes personagens como: sujeito empírico (SE), locutor enquanto tal (L) e enunciadores

(E).

O SE é, para Ducrot (1987), o produtor efetivo do enunciado, enquanto o L é o

responsável pelo enunciado. Para exemplificar esta distinção, o autor recorre aos termos

de responsabilidade que as escolas mandam pelos filhos para serem assinados pelos

pais. Neste documento vem escrito “eu, abaixo assinado,... autorizo meu filho a [...].

assinado ...” (DUCROT, 1987, p. 182) e basta que o pai assine o espaço em branco que

segue a expressão abaixo assinado que ele será o responsável por todo o discurso acima

proferido no termo. No entanto, o pai não é o produtor efetivo do documento, que pode

ter sido feito pela diretora, secretária ou qualquer funcionário da escola. Neste caso, o

pai que assinou o documento é o responsável pelo discurso proferido, ou seja, ele será o

L (locutor enquanto tal), já o funcionário que produziu o documento será o SE (sujeito

empírico).

Já os enunciadores são pontos de vista que aparecem no enunciado aos quais o

locutor toma uma multiplicidade de atitudes com relação a eles. “[...] el sentido de un

enunciado presenta un cierto número de puntos de vista y llamo enunciadores”3

(DUCROT, 1988, p. 65, grifo do autor). Das atitudes que o locutor pode tomar com

relação a esses enunciadores o autor distingue três: aprovação, assimilação ou

identificação e rechaço. Para Ducrot (1988), o SE não é problema da semântica, que

deve se ocupar apenas do que se encontra no enunciado. Sendo assim, esse autor irá se

ocupar apenas dos enunciadores e dos locutores. A partir desses dois personagens

linguísticos, o teórico distingue dois tipos de polifonia: a polifonia de locutores e a

polifonia de enunciadores. Pela natureza deste trabalho, será tratado aqui apenas da

polifonia de locutores.

2.1.1 Polifonia de Locutores

Na polifonia de locutores um locutor (L1) põe em cena outro locutor (L2) com

quem ele dialoga. Para Ducrot (1987, p. 184) “este princípio deve receber certas

nuances a fim de dar conta da possibilidade sempre aberta de fazer aparecer, em uma

enunciação atribuída a um locutor, uma enunciação atribuída a outro locutor”. Este

3

O sentido de um enunciado apresenta um certo número de pontos de vista e chamo enunciadores.

(tradução literal, nossa)

princípio pode ser constatado com facilidade no discurso relatado, estilo direto e estilo

indireto. Tome-se como exemplo o enunciado tirado do corpus deste trabalho:

Diante disso, Pedrinho, com a maior cara-de-pau, pigarreou e lascou:

– Quem quebrou foi o garoto da vizinha.

Neste enunciado podem-se distinguir dois locutores distintos. O primeiro L1 é

responsável pelo enunciado como um todo e o segundo L2 (Pedrinho) responsável

apenas pelo trecho relatado “Quem quebrou foi o garoto da vizinha.” Assim pode-se

perceber que em um enunciado duas vozes se manifestam, no entanto, percebe-se que

há sempre uma subordinação entre essas vozes, pois é o primeiro locutor quem põe em

cena o segundo locutor.

Segundo Nascimento (2009, p. 24), pode-se perceber a polifonia de locutores

no discurso relatado, nas aspas, nas citações, referências, uma das formas de

argumentação por autoridade etc. Aqui trataremos especificamente do discurso relatado

em estilo direto e em estilo indireto, já que é o foco deste trabalho.

2.1.2 Polifonia no discurso relatado: o discurso direto e indireto

Segundo Nascimento (2009, p.24), relatar um discurso é dizer que palavras

foram usadas pelo autor desse discurso. Assim sendo, os discursos relatados são aqueles

que põem em cena o discurso de outrem, dessa forma, dar-se a perceber a mudança de

locutor no interior do discurso. No entanto, a utilização de um dos tipos de discurso

implica sempre numa escolha pelo locutor.

Para Ducrot (1987, p.186), o relato em estilo direto, doravante RED, tem duas

funções: informar sobre um discurso efetivamente realizado e conter em si mesmo os

termos de um discurso suscetível de ser realizado por um outro locutor diferente

daquele que faz o relato. Ora, se no estilo direto um locutor apenas informa sobre um

discurso efetivamente realizado, isto implica que ele faz “falar um outro, e desta

maneira, atribuir-lhe a responsabilidade das falas” (NASCIMENTO, 2009, p.26).

No RED, o travessão, as aspas, os dois pontos e o verbo dicendi são recursos

frequentimente usados para distinguir a mudança de locutor, como se pode perceber no

exemplo que se segue:

Foi aí que Pedrinho provou que tinha ideias revolucionárias. Virou-se para o

pai e aconselhou:

– Papai, esse menino do vizinho é um subversivo desgraçado. Não

pergunte nada a ele não.

Percebe-se que entre o discurso de L1 (o narrador) e o discurso de L2

(Pedrinho) aparecem três marcas do RED, o verbo dicendi “aconselhar” seguido de dois

pontos e um travessão que introduz o discurso de L2. No entanto, pode ser que apareça

apenas uma dessas marcas para indicar esse tipo de relato. Ainda sobre RED, Ducrot

(1987, p.186) diz que “ele procura reproduzir na sua materialidade as palavras

produzidas pela pessoa a quem se quer dar a conhecer o discurso”. O RED seria,

portanto, dizer que palavras foram utilizadas no discurso do outro.

Já o relato no estilo indireto, doravante RID, o locutor (L1) incorpora no seu

discurso o discurso do outro de tal forma que parece ser o discurso de outrem o seu

próprio. No entanto, percebe-se no interior do discurso de L1 uma voz que não é a dele,

mas outra, que ele reproduz sem separar de seu discurso. A única marca observável que

distingue o discurso dos dois locutores é o verbo dicendi ou uma palavra equivalente.

Segue-se um exemplo:

Quando o pai chegou, perguntou à mulher quem quebrara o vidro...

No relato acima, retirado do corpus deste trabalho, pode-se distinguir duas

vozes: a de L1 (o narrador) e a de L2 (o pai). A distinção entre elas se dá por meio do

verbo dicendi “perguntou” que introduz a fala de L2 “quem quebrara o vidro”. Neste

caso, as palavras de L2 não são reproduzidas com fidelidade, como se pretende no RED.

Digo “pretende” porque segundo Ducrot, pode-se relatar em dois segundos um discurso

de dois minutos, como no exemplo usado pelo autor: em uma palavra, Pedro me disse

“eu tenho o suficiente”. No RID não há essa pretensão, há apenas a introdução do

discurso do outro, como se parafraseando o que ele disse.

Cabe agora acentuar a distinção entre o relato em estilo direto e o relato em

estilo indireto. Para Ducrot (1987), o que distingue essas duas formas de relato é apenas

o modo como eles são apresentados: no estilo direto é apresentado a forma, ou seja,

pretende-se dizer as palavras que foram proferidas por outrem; já no estilo direto é

apresentado apenas o conteúdo, ou seja, a ideia que o outro queria passar.

Para Nascimento (2009, p. 27), a distinção entre estas duas formas de relatar

um discurso vai além da forma e do conteúdo. Consiste, na verdade, em uma estratégia

semântico-discursiva usada pelo locutor. Essa estratégia refere-se a um maior ou menor

grau de comprometimento pelo locutor que faz o relato. Segundo o autor, no RED há

um distanciamento entre o discurso de L1 e o discurso de L2. Pois aquele atribui a este

a responsabilidade pelo que é dito, não se comprometendo com o que é dito por L2. Já

no RID, L1 incorpora ao seu discurso o discurso de L2. Ele “torna seu o discurso do

outro, incorporando as palavras alheias e deixando de sinalizá-las (com aspas ou

travessão) como tal” (NASCIMENTO, 2009, p. 27). Dessa forma, L1 se compromete

com o discurso de L2, pois torna sua as palavras deste. Portanto, o que distingue

discursivamente estas formas de relato é o maior ou o menor grau de comprometimento

atribuído a L1 quando ele as usa.

Concluída a polifonia de locutores, seguem-se algumas palavras sobre a Teoria

da Modalização, que trabalha com algumas marcas linguísticas argumentativas das

quais a Teoria da Argumentação na Língua não dá conta.

3. Teoria da Modalização

Sob as perspectivas de Castilho e Castilho, Cervoni, Koch e Nascimento será

discutida aqui, em poucas palavras, a Teoria da Modalização.

Segundo Cervoni (1989) a noção de modalidade implica que em análise

semântica é permitido se fazer uma distinção entre o que é dito (ou o conteúdo

proposicional) e uma modalidade: “um ponto de vista do sujeito falante sobre este

conteúdo” (CERVONI, 1989, p.53). Assim, pode-se dizer que a modalização explicita,

num enunciado, a subjetividade do sujeito.

A esse respeito, o autor ainda faz uma distinção entre modalidade e conotação.

Ambas são manifestação da subjetividade por meio da linguagem, no entanto, Cervoni

(1989) ressalta que “ao contrário da conotação, a modalidade é constitutiva da

significação fundamental, da denotação; ela não tem nada de acrescentado”

(CERVONI, 1989, p.53, grifo do autor).

Para Koch (2000), os modalizadores têm grande importância na construção do

sentido de um discurso, já que eles sinalizam o modo como aquilo que se diz é dito. Ou

seja, os modalizadores servem a um locutor para indicar a forma como ele expõe uma

proposição, em outras palavras, a forma como ele quer que seja lida a proposição. Isso

indica que em uma teoria da leitura, não se deve deixar de lado os aspectos inerentes a

modalização.

Fazendo uma descrição dos modalizadores no português brasileiro, Castilho e

Castilho (2002) classificam-nos em três: os epistêmicos, os deônticos e os afetivos.

Segundo o autor, ao usar um modalizador, o falante revela sua posição com relação ao

conteúdo da proposição. Nascimento (2009), por sua vez, faz uma reclassificação a

partir de Castilho e Castilho e substitui os afetivos por avaliativo. Essa substituição não

é por acaso, e sim, por uma ampliação na compreensão do comportamento desse

modalizador, o que se verá adiante.

Os epistêmicos são usados pelo locutor para expressar uma avaliação sobre o

valor de verdade de uma proposição. Esses são divididos em três tipos: os asseverativos,

os quase asseverativos e os delimitadores. Os asseverativos são usados para indicar

como verdadeiro o conteúdo da proposição, os quase-asseverativos indicam o conteúdo

da proposição como quase certo ou possível e os delimitadores, que “estabelece os

limites dentro dos quais se devem considerar o conteúdo da proposição”

(NASCIMENTO, 2009, p. 43). O mesmo autor usa três exemplos para esclarecer o

exposto acima, que fica aqui reproduzido:

(1): Com certeza Carlos assistiu ao filme.

(2): Provavelmente Carlos assistiu ao filme.

(3): Profissionalmente Carlos é muito responsável.

No primeiro exemplo a expressão com certeza é um modalizador epistêmico

asseverativo, pois apresenta o conteúdo da proposição “Carlos assistiu ao filme” como

algo certo, verdadeiro. Já no segundo, a palavra provavelmente apresenta o conteúdo da

proposição “Carlos assistiu ao filme” como algo provável de ter acontecido, não como

algo certo. No exemplo três, a palavra “profissionalmente” delimita o conteúdo da

proposição “Carlos é muito responsável” como verdadeiro apenas no âmbito

profissional.

Os deônticos são modalizadores que apresentam o conteúdo da proposição

como algo obrigatório. O autor exemplifica este tipo de modalizador com o enunciado

“Carlos deve assistir ao filme”, onde a palavra deve imprime ao conteúdo da proposição

“assistir ao filme” um teor de obrigatoriedade. Koch (2002), ainda ressalta que a

modalização deôntica expressa sempre uma força ilocucionária, posto que, ao sinalizála, o locutor gera obrigações a seu interlocutor. Castilho e Castilho (2002) dizem que ao

usá-lo, o falante o faz “de forma a expressar o controle [...] sobre a execução do

conteúdo proposicional” (CASTILHO E CASTILHO, 2002, p.238).

Já o modalizador avaliativo “indica uma avaliação por parte do falante,

emitindo um juízo de valor e indicando, ao mesmo tempo, como o falante quer que essa

proposição seja lida” (NASCIMENTO, 2009, p. 46-47). Nesse caso, excetua-se

qualquer avaliação de natureza deôntica ou epistêmica. Como exemplo, o autor usa o

enunciado que se segue:

(4): Infelizmente Carlos não assistiu ao filme.

Neste enunciado a palavra infelizmente revela um juízo de valor sobre a

proposição “Carlos não assistiu o filme”, indicando que o fato é uma infelicidade.

Castilho e Castilho (2002) denominam este modalizador de afetivo, pois, para

eles, este modalizador revela a função emotiva da linguagem. Os autores dividem os

afetivos em duas subclasses: os subjetivos e os intersubjetivos.

Os subjetivos são predicadores de dois lugares, ou seja, uma predicação do

falante em relação à proposição e outra da própria proposição. Como exemplo, temos:

(5): Fiquei feliz porque você veio.

Além de expressar a emotividade do falante com relação ao conteúdo

proposicional, este enunciado contém em seu conteúdo proposicional, o que podemos

parafrasear em:

(6): É uma felicidade que você tenha vindo.

Nesse caso, não há uma relação íntima entre o falante e o conteúdo

proposicional, mas uma modalização da própria proposição.

Já os afetivos intersubjetivos modalizam a relação do falante com interlocutor

em face da proposição, segundo Castilho e Castilho (2002).

(7): Eu sinceramente não consegui recordar do paciente

(8): Não conseguir recordar do paciente é uma sinceridade*

Como se pode perceber, (8) não é uma construção aceitável do ponto de vista

do uso na língua portuguesa. Por esse motivo, Castilho e Castilho (2002) consideram

sinceramente – em casos como (7) – um modalizador monovalente, ou de uma só

predicação. No entanto, Nascimento (2009) chama atenção para o fato de que em casos

como esse, o locutor também emite um ponto de vista sobre a proposição, ou seja, ao

usar o advérbio, o locutor emite um ponto de vista sobre o fato de não conseguir

recordar do paciente. E acrescenta que mesmo não sendo possível uma construção como

(8), isso “não anula o ponto de vista do locutor a respeito do conteúdo do enunciado, o

que indica que há também uma avaliação” (p.46) no exemplo (7). Dessa forma, o autor

deixa claro que a modalização em (7) não é voltada apenas para o falante. Ele ressalta,

ainda, que tantos os afetivos subjetivos como os intersubjetivos são direcionados para o

falante, já que ambos indicam a forma como esse deve ler o enunciado.

Entendido dessa forma,

“tanto num caso como no outro, o locutor responsável pelo enunciado

imprime o modo como esse deve ser lido ao mesmo tempo em que

emite um juízo de valor ou uma avaliação sobre o conteúdo da

proposição” (NASCIMENTO, 2009, p.46).

Pelo caráter de avaliação inerente aos modalizadores afetivos, o autor prefere

classificá-los como avaliativos.

Dessa forma, percebe-se que a modalização é o modo como um locutor se

utiliza para indicar como ele quer que a proposição se lida. Ou seja, a modalização

direciona o sentido de um enunciado indicando como esse deve ser lido. A essa

indicação está sempre atrelada à subjetividade do falante.

Ainda é bom acrescentar, aqui, algumas observações feitas por Nascimento

(2009) quanto aos verbos dicendi, que ao introduzir um discurso podem ser usados

como modalizadores, indicando a forma como L1 quer que seja lido o discurso de L2:

“De maneira geral, os verbos dicendi exercem essa função, em concomitância com a

polifonia de locutores” (NASCIMENTO, 2009, p. 49, grifo do autor).

Os verbos dicendi são verbos que servem para introduzir falas nos discursos

relatados, como vimos no RED e RID. Muitas vezes esses verbos aparecem carregados

de modalização e, além de introduzir o discurso de outrem, servem de orientação para

L1 indicar como ele quer que o discurso relatado seja lido. Um bom exemplo é o

discurso já produzido acima no RED que é retomado e reproduzido abaixo:

Foi aí que Pedrinho provou que tinha ideias revolucionárias. Virou-se para o

pai e aconselhou:

– Papai, esse menino do vizinho é um subversivo desgraçado. Não

pergunte nada a ele não.

Ao introduzir o discurso de L2, pelo verbo dicendi “aconselhou”, L1 quer que

o conteúdo da proposição “Pai, esse menino do vizinho é um subversivo desgraçado.

Não pergunte nada a ele não” seja lido como um conselho. Assim sendo, esse verbo

dicendi, além de introduzir o discurso de L2, indica a forma como ele deve ser lido,

configurando-se assim como um verbo dicendi modalizador. No entanto, nem todo

verbo dicendi é modalizador. Alguns apenas apresentam a ação verbal que foi realizada

no momento em que o discurso é citado, como é o caso dos verbos falar, perguntar,

dizer etc., configurando-se como verbos dicendi não modalizadores.

Como se pode perceber, a modalização é uma estratégia do locutor com relação

ao enunciado, posto que por meio dela ele possa assumir várias posições, estabelecer

um maior ou menor grau de engajamento com o que é dito e, como afirma Nascimento

(2009), estabelecer o grau de tensão que pode se estabelecer entre os interlocutores.

Além disso, ela deixa marcas linguísticas que se configuram como pistas para que o

interlocutor compreenda quais as intenções do locutor ao produzir um discurso

(NASCIMENTO, 2009, p.48).

Descrito aqui o que interessa neste trabalho sobre a Teoria da Modalização,

segue a caracterização do corpus.

4.

Caracterização do Corpus

O corpus deste trabalho é composto por três livros didáticos do ensino médio,

que são usados pelas escolas estaduais de Pernambuco. Sabendo que estas escolas

adotam um livro didático por quatro anos e que este ano os livros foram trocados,

buscou-se o livro usado nos quatro anos anteriores, um volume único, usado pelas três

séries do ensino médio e dois dos que serão usados a partir deste ano. Destes, um

volume 1, que será usado no primeiro ano desta modalidade de ensino e um volume 2,

adotado para o segundo ano do ensino médio.

Com uma perspectiva qualitativa de análise, foram observados nesses materiais

as definições e os exemplos dados pelos autores aos discursos relatados em estilo direto

e ao em estilo indireto, além de observar se eles distinguem de forma correta estes

discursos, levando em conta se tais autores adotam a teoria da argumentação na língua,

assim como a teoria da modalização, de forma que esta complemente aquela.

5.

Análise dos Livros Didáticos

Por questão de sistematização distinguirei os livros didáticos em: LD1 para o

volume único, LD2 para o volume 1 e LD3 para o volume 2. Ao expor as palavras do

autor dos livros didáticos o farei em itálico, diferenciando-as dos comentários deste

trabalho. Uma observação pertinente: o livro didático que será usado no terceiro ano não

entrou na pesquisa, por não abordar o conteúdo que analisamos aqui. Feitas essas

observações, partamos para a análise.

No LD1 encontra-se esta descrição para o relato em estilo direto (RED):

No discurso direto, o narrador introduz a personagem e termina a frase com

dois-pontos. Em seguida, faz um novo parágrafo e coloca um travessão, seguido da fala

da personagem.

E acrescenta:

Normalmente, há um verbo de elocução (verbo que introduz a fala da

personagem: dizer, responder, falar, perguntar, pedi etc.), que pode ser colocado

também no meio ou depois da fala. Observe:

Ana Paula olhou para a classe e indagou:

– Vocês estudaram para a prova?

Vale ressaltar que o autor descreve o RED como que pertencente apenas ao

gênero narrativa literária, como se ele não pudesse aparecer em outros gêneros como o

artigo científico, os gêneros jornalísticos etc., ele ainda apresenta apenas uma maneira

de introduzir a personagem (L2): dois-pontos, travessão e verbo de elocução (que

corresponde ao verbo dicendi) sendo que este pode aparecer em várias posições. Não

faz nenhuma menção ao porquê do narrador usar esse estilo, não indicando o não

comprometimento gerado pelo uso do discurso relatado em estilo direto.

Quanto ao verbo dicendi, ele não acrescenta que esse pode aparecer como

modalizador discursivo, indicando a forma como o discurso que ele introduz deve ser

lido, apresentando apenas verbos dicendi não modalizadores.

Para o discurso indireto é introduzido primeiro um exemplo e depois um

comentário, como se segue:

A professora Ana disse que daria prova naquele dia. Depois um aluno pediu

que ele deixasse a prova para a aula seguinte.

E comenta:

Nas frases acima, o narrador conta o que as personagens (professora Ana e

um aluno) disseram, reproduzindo as suas palavras. Tem-se aí o discurso indireto.

Não ficar claro o que o autor quer dizer com “reproduzindo suas palavras”, já

que no RED também são reproduzidas as palavras das personagens, o que muda é a

forma como ela é reproduzida. Talvez seja isso o que ele queira afirmar, a mudança de

forma do estilo direto para o indireto, no entanto o faz com pouca clareza.

Nesse caso, o autor também não estabelece o grau de comprometimento do

narrador (L1) com o discurso das personagens (L2 - professora e L3 - aluno). Além de

usar apenas exemplos com verbos dicendi não-modalizadores.

O autor não distingue o RED do RID pelo grau de comprometimento que o L1

tem ao usar uma ou outra forma de relato, apenas expõe a forma como um e outro

introduzem as falas das personagens, e ainda vale salientar a pouca clareza com que o

faz. Fazendo isso, ele não estabelece nenhuma forma de argumentação no uso desses

recursos.

Pela análise do LD1 percebe-se que o autor não faz uso da TAL e muito menos

da teoria da modalização.

Passemos para a análise do LD2.

Primeiro a reprodução de um texto (um artigo da Revista Superinteressante)

usado pelo autor para introduzir o assunto, sem ele ficará difícil a compreensão do que

diz o autor do livro:

AMOR DE LABORATÓRIO

Por Barbara Soalheiro

Mas será o amor realmente um tema para discussões e experiências

científicas? Alguns cientistas têm a resposta na ponta da língua – e ela não é nem um

pouco romântica. “O amor emana do cérebro e o cérebro é algo físico. Portanto o

amor é tema para o discurso científico da mesma forma que o pepino e eventos

químicos”, escreveram os autores de A general theory of Love. Eles ainda argumentam

que é preciso entender os fenômenos para que ele faça sentido nas nossas vidas e para

que a ignorância não traga conseqüência amargas. Revista Superinteressante, Ed. 193,

out. 2003, p. 91. Editora Abril.

Em seguida o autor argumenta:

O texto acima é assinado pela jornalista Barbara Soalheiro. O que significa

isso? Que ela é quem nos fala, sem dúvidas. Mas será só isso? Será que a única voz que

ouvimos é a dela? Releia o texto e perceba que ele é polifônico, ou seja, uma reunião

de várias vozes. (o grifo é do autor).

E segue explicando que:

Um texto é a expressão de um locutor, o “dono da voz”. Esse locutor,

entretanto, pode abrir espaço para outras vozes [...] no parágrafo de abertura, temos

uma locutora – a jornalista que assina a matéria –, “dona da voz” e responsável pela

organização do texto o que equivale a dizer que é ela quem abre espaço para que

“outros” falem, é ela que seleciona quem vai falar e o que vai falar e é ela quem decide

a maneira como essa fala será reproduzida.

Em seguida, ele expõe os exemplos e os comenta:

Ex: “Alguns cientistas têm a resposta na ponta da língua – e ela não é nem um

pouco romântica.”

Temos a voz do locutor principal, o narrador, o “dono da voz” (a autora do

texto), (grifos do autor).

Ex2: “O amor emana do cérebro e o cérebro é algo físico. Portanto o amor é

tema para o discurso científico da mesma forma que o pepino e eventos químicos”.

Temos um locutor introduzido por citação direta, ou seja, reprodução literal

de uma fala, com o locutor principal abrindo espaço para a voz do “outro”, marcada

pelo emprego da forma verbal escreveram (no caso voz dos autores da teoria geral do

amor), (grifos do autor).

Ex3: “...é preciso entender os fenômenos para que ele faça sentido nas nossas

vidas e para que a ignorância não traga conseqüência amargas.”

Temos um locutor introduzido por citação indireta, ou seja, a reprodução da

fala do “outro” pela voz do locutor principal, ausência de aspas, emprego da forma

verbal introdutória argumentam seguida de uma oração subordinada objetiva direta

(que é a fala do “outro”), introduzida pela conjunção que (mais uma vez, a voz dos

autores da teoria geral do amor [...]) (grifos do autor)

Após os exemplos e comentários, o autor conclui:

Assim, dependendo da forma como o locutor principal reproduz a voz de

outros falantes, podemos ter o discurso direto, o discurso indireto [...]. A escolha por

uma forma nunca é aleatória, como também não é aleatória a forma do verbo

associado á reprodução da fala. A citação direta valoriza o falante e revela a maior

isenção do locutor principal, ao contrário da indireta, que expressa maior interferência

deste. Mais acentuada ainda é a interferência do locutor na seleção do verbo; observese que se podem selecionar desde formas “leves”, sem carga valorativa (fulano falou,

fulano disse), até formas carregadas de juízo de valor (fulano esbravejou, fulano

vociferou, fulano implorou). (grifos do autor).

No LD2 encontramos aplicações da TAL e da Teoria da Modalização.

Primeiro, o autor revela que o discurso citado é polifônico, que existem várias vozes

neste tipo de discurso, o que concorda com o que exprime Ducrot.

Nesse livro, o autor também valoriza as peculiaridades do discurso direto e

indireto, revelando o teor argumentativo desses, quando ressalta que o direto revela

maior isenção do locutor (L1) com o discurso de outrem, enquanto o no indireto, o

locutor interfere diretamente no discurso do outro, se engajando com este.

Ainda vale salientar o destaque dado ao verbo dicendi. Quanto a este, o autor

destaca que ele pode ser usado apenas para introduzir vozes sem carga valorativa ou

pode ser expresso com carga valorativa, expressando o juízo de valor de L1 com a

proposição. Nesse caso, ele faz uso da Teoria da Modalização, embora de forma bem

sucinta.

Depreende-se do exposto acima, que no LD2 faz-se uso da TAL e da Teoria da

Modalização como recurso didáticos no ensino de língua.

Segue-se a análise de LD3:

No LD3 o autor não diz o que é um discurso direto, nem o indireto. Baseandose em uma notícia sobre a ida do ex-presidente Lula à Namíbia, o autor destaca o uso do

discurso usado pelo jornalista para reproduzir a fala do ex-presidente:

Uma declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o discurso

de despedida da viagem à Namíbia, provocou constrangimento na comitiva brasileira.

“Quem chega em Windhoek não parece que está em um país africano. Poucas cidades

no mundo são tão limpas, tão bonitas arquitetonicamente e tem um povo tão

extraordinário como tem essa cidade”, disse Lula, depois de afirmar que estava

positivamente surpreso com o continente.

O único comentário que o autor faz sobre este trecho é em uma questão do

exercício que ele propõe logo depois:

Em notícias e reportagens, é comum haver a citação do discurso do outro. A

escolha de um tipo de discurso ou de outro depende de vários fatores. Por exemplo, às

vezes o jornalista alterna o emprego do discurso direto e do discurso indireto para o

texto não ficar cansativo.

No LD3, o autor não leva em consideração a TAL e muito menos a Teoria da

Modalização. Para ele o mais importante, pelo menos no que declara, é que a escolha de

um dos discursos para apresentar a voz do outro é que o texto não fique cansativo.

Quando na verdade, essas escolhas têm mais a ver com grau o de comprometimento do

locutor com o discurso alheio, como ressalta Nascimento (2009). O autor também não

se utiliza da Teoria da Modalização na sua obra, se quer ele salienta o uso de verbos

dicendi como modalizadores ou não-modalizadores.

Concluído esta análise, percebe-se que no LD3 também não se faz uso de

nenhuma das teorias linguísticas aqui apresentadas, assim como não o faz LD1.

CONCLUSÃO

Das análises feitas acima, pode-se concluir que a TAL e a Teoria da

Modalização são pouco usadas nos livros didáticos do ensino médio, pelo menos nos

usados pelas escolas estaduais de Pernambuco. No entanto, alguns autores, como o do

LD2, já utilizam essas teorias como suporte para o ensino de língua.

Vale salientar que a Teoria da Argumentação na Língua, assim como a Teoria

da Modalização, vem provando que a função primeira da língua é argumentar, como

ressalta Ducrot (1987). Nota-se aqui que, como citado acima no tópico sobre o livro

didático, as teorias da ciência da linguagem vêm interferindo na produção dos

conteúdos desses materiais, como se pode observar em LD2. No entanto,

especificamente a Teoria da Argumentação na Língua e a Teoria da Modalização ainda

não interferiram muito nessas obras, como se pode observar em LD1 e LD3. Nesses

livros didáticos, percebe-se que os autores até falam de várias vozes no discurso, o que

configuraria a polifonia discursiva, no entanto, esta polifonia não tem

argumentatividade alguma.

Dessa forma, destacamos como contribuição desta pesquisa até o momento, a

percepção de que os livros didáticos de português do ensino médio descrevem como

polifônicos os discurso direto e indireto, mas sem abordar os aspectos argumentativos.

Assim, é importante que os professores ao usar os livros didáticos fiquem

atentos as restrições que eles podem impor a um determinado conteúdo. Adotar uma

teoria adequada para análise de um determinado assunto a ser abordado é de extrema

importância para que não seja privado do discente o acesso ao conhecimento e para que

ele compreenda melhor o funcionamento da língua.

Aqui fica uma pequenina parcela de contribuição no que se concerni aos

estudos desenvolvidos sobre a Teoria da Argumentação na Língua e da Teoria da

Modalização para o ensino de língua materna no Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGÁFICAS

CASTILHO, A.T.; CASTILHO, C. M. M. de. Advérbios Modalizadores. IN: ILARI,

Rodolfo (Org.) Gramática do Português Falado. 4ª Ed. rev. SP: Editora da Unicamp,

2002. p. 199-247.

CEREJA, William Roberto. Português: linguagens: volume 2: ensino médio. 5ª edição.

São Paulo: Atual, 2005.

CERVONI, Jean. A enunciação. São Paulo: Ática, 1989.

DE NÍCOLA, José. Português: ensino médio. volume 1. São Paulo: Scipione, 2005.

DUCROT, Oswald. O dizer e o dito. Revisão técnica da tradução Eduardo Guimarães.

Campinas SP: Pontes, 1987.

________. Polifonia y argumentación: conferecias del Sememinario Teoria de La

argumentación y análisis del Discurso. Cali: Universidad del Valle, 1988.

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A inter-ação pela linguagem. 5ª edição. São Paulo:

Contexto, 2000.

NASCIMENTO, Erivaldo Pereira do. Jogando com as vozes do outro: a argumentação

na notícia jornalística. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2009.

ROJO, Roxane Helena Rodrigues, JURADO, Shirlei. A leitura no ensino médio: o que

dizem os documentos oficiais e o que se faz?. In: BUZEN, Clecio, MENDONÇA,

Márcia (Org.). Português no ensino médio e formação do professor. São Paulo:

Parábola Editora, 2006. p. 37-55.

SARMENT, Leila Luar, TUFANO, Douglas. Português: literatura, gramática, produção

de texto: volume único. São Paulo: Moderna, 2004.