ISSN 1984-9354

Descarte dos resíduos de materiais hospitalares

perfuro cortante gerados pelos diabéticos em

ambiente domiciliar.

Leonardo da Fonseca Teixeira

(LATEC / UFF)

Resumo: O diabetes é uma doença crônica provocada pela deficiência de produção ou secreção de

insulina, que leva a sintomas agudos e a complicações crônicas características. Seu distúrbio

envolve o metabolismo de glicose das gorduras, e das proteínas e tem conseqüência tanto quando

surge rapidamente como quando se instala lentamente. Na categoria de lixo contaminante se

encaixa o material perfuro cortante utilizado para injetar medicamentos em âmbito domiciliar.

Uma das patologias que exige injeção diária de medicamento é a Diabetes Mellitus que se

caracteriza como doença metabólica decorrente de distúrbio na secreção e ou ação da insulina e

se classifica em Tipo I e Tipo II. Os portadores de Diabetes do Tipo I produzem pouca ou nenhuma

insulina e precisam de injeções diárias deste hormônio para controlar os níveis de glicose no

sangue sob pena de apresentar complicações severas e em casos mais graves, vir a óbito. A

frequência de injeções, normalmente realizadas em domicílio pelo próprio paciente ou cuidadores,

é um complicador para o gerenciamento dos resíduos, pois eles podem se misturar ao lixo comum

ou ao reciclável. O objetivo dessa pesquisa é realizar uma revisão na literatura sobre o descarte de

materiais hospitalares perfuro cortante gerados pelos diabéticos em ambiente domiciliar. Utilizouse com metodologia uma revisão de literatura em livros científicos, artigos, jornais, revistas e sites

da internet como também biblioteca digital, do tipo descritiva qualitativa. Os resultados foram

satisfatórios, pois, puderam enriquecer mais o meu conhecimento sobre o tema pesquisado.

Conclui que o tema é atual e muito importante não somente para o mundo acadêmico, mais

também para os indivíduos que queiram de alguma forma tê- lo como meio de esclarecimentos.

Palavras-chaves: Diabéticos, Domicilio, Descarte, Perfuro cortante

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

Introdução

Segundo Consenso Brasileiro Sobre Diabetes (2002), entre as doenças que produzem

uma grande quantidade de lixo de saúde, os indivíduos portadores de diabetes mellitus insulinodependentes são importantes produtores de lixo sólido de saúde.

Como toda atividade desenvolvida pelo ser humano, as relacionadas aos cuidados em

saúde desenvolvidos no hospital, em unidades de atenção básica ou mesmo no domicílio,

geram resíduos. Esses, por sua natureza, podem representar riscos ao ambiente, à população,

aos profissionais da área da saúde e àqueles responsáveis pela limpeza e coleta desses resíduos.

Assim, o cuidar na perspectiva de promoção e proteção da saúde é, também, cuidar dos

resíduos gerados durante a prestação de atendimentos (ARAUJO et al, 2009).

A análise do resíduo é uma forma diferente de contar a história dos hábitos de uma

pessoa, uma família, uma instituição. Além disso, por representar costumes, também deixa

implícito o posicionamento de vida frente a si, aos outros e ao meio ambiente. Essa análise é

difícil de ser contestada, por ser baseada em fatos e possuir muitos detalhes. Ainda, nos permite

descobrir até comportamentos que, muitas vezes, as pessoas tentam ocultar, desprezando no

lixo (BARROS et al, 2010).

De acordo com o Ministério da Saúde, (2004), em instituições de saúde, em especial, nas

quais atuam trabalhadores de diferentes formações acadêmicas e de vida, a análise dos resíduos

gerados é ainda mais importante. Nesses locais, há regras especificas para o descarte de

resíduos. A segregação, ou seja, o descarte de determinado grupo de resíduos em local

apropriado, deve ocorrer no momento de sua geração, por quem os gera.

Segundo Barros et al (2010), os resíduos gerados nesses estabelecimentos são resíduos

com características especiais, como resíduos perfuro cortantes, infectantes e químicos. Assim, o

descarte inapropriado pode colocar em risco a saúde dos trabalhadores, dos usuários, da

comunidade e o meio ambiente.

Para Araújo et al (2009), como o descarte é responsabilidade de cada profissional que

gerou o resíduo, a análise desses resíduos pode revelar não apenas as atitudes e adesão às

recomendações para o gerenciamento desses resíduos, mas também explicitar, claramente, a

consciência e responsabilidades socioambientais, socioeconômicas e de biossegurança desses

trabalhadores.

2

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

Desenvolvimento

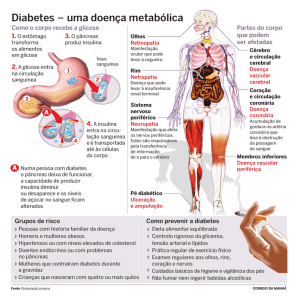

Diabetes

De acordo com Colberg (2003, p. 67), o diabetes é:

considerado fator de risco, principalmente devido aos distúrbios importantes causados no metabolismo de lipídeos.

A manifestação do Diabete Mellitus é causada geralmente por um processo auto imune, no qual são destruídas as

células beta do pâncreas, que é a glândula produtora e secretora de insulina.

Ocorre normalmente em indivíduos mais jovens e está associada à deficiência absoluta

da secreção de insulina. O Diabete Mellitus pode ser causado por lesão das células beta do

pâncreas induzida por vírus, fatores genéticos e imunológicos (COLBERG, 2003).

Para Zanetti et al (2008), diabetes mellitus refere-se a um grupo de distúrbios

metabólicos, que compartilham o fenótipo de hiperglicemia. Existem vários tipos distintos de

diabetes mellitus (DM), causados por uma interação complexa de fatores genéticos e

ambientais, sendo classificados de acordo com o processo patogênico que resulta em

hiperglicemia.

Segundo Sociedade Brasileira de Diabetes (2012), 1985, estimava-se haver 30 milhões

de adultos com Diabete Mellitus (DM) no mundo, esse número cresceu para 135 milhões em

1995, atingindo 173 milhões em 2002 e com projeção de alcançar 300 milhões em 2030. Cerca

de dois terços desses indivíduos com Diabete Mellitus (DM) vivem em países em

desenvolvimento, onde a epidemia tem maior intensidade, sendo o diabetes mellitus tipo 1

responsável por cerca de 5% a 10% dos casos.

Tipos de Diabetes

Diabetes Mellitus Tipo 1

Explicam Cotran; Crawford (2000), que o diabetes mellitus tipo 1 era anteriormente

conhecido como diabetes mellitus insulinodependente, diabetes juvenil ou com tendência à

cetose. Esta forma representa 10 a 20 % dos casos de diabetes. Os 80 a 90 % dos pacientes

restantes possuem a segunda forma, diabetes mellitus não-insulino dependente, também

3

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

denominada de diabetes mellitus tipo 2, anteriormente conhecida como diabetes de forma

adulta.

Para Sweltzer; Bare (2002, p. 568), é o tipo mais agressivo e causa emagrecimento

rápido. Ocorre na infância e adolescência e causa:

destruição auto-imune das células β das Ilhotas de Langerhans. Auto-anticorpos contras as células β contra

insulina, contra os tecidos glutâmico descarboxilase, contra tirosina fosfatase. O individuo não tem produção de

insulina, a glicose não entra nas células e o nível de glicose no sangue fica aumentado.

O diabetes mellitus primário, ou idiopático, é sem dúvida a forma mais comum. E

preciso distingui-lo do diabetes secundário, que inclui formas de hiperglicemia associada a

causas identificáveis nas quais a destruição das ilhotas pancreáticas é induzida por doença

pancreática inflamatória, cirurgia, tumores, drogas, sobrecargas de ferro e determinadas

endocrinopatias adquiridas ou genéticas (GUYTON; HALL, 2002).

O diabetes tipo 1 surge em geral até os 30 anos, atingindo preferencialmente crianças e

adolescentes, podendo, entretanto afetar pessoas de qualquer idade. Caracteriza-se por

deficiência absoluta de produção de insulina no pâncreas, causando assim dificuldades ao

fígado de compor e manter os depósitos de glicogênio que é vital para o organismo, com isso

acumulando no sangue açúcar, levando a hiperglicemia quer dizer, alto nível de glicose no

sangue. Assim a eficiência das células fica reduzida para absorver aminoácidos e outros

nutrientes necessários, necessitando do uso exógeno do hormônio de forma definitiva

(SARTORELLI; FRANCO, 2003).

Em alguns pacientes, nos primeiros meses de doença pode não haver necessidade do

uso de insulina, o que ocorrerá inexoravelmente dentro de alguns meses por destruição da

reserva pancreática de insulina. No diabetes tipo 1, pode observar-se mais comumente o início

abrupto da doença com quadro clinico exuberante. Estes indivíduos em geral são magros ou de

peso normal é bastante instáveis, sendo difícil o controle metabólico da doença, podendo

ocorrer quadros de cetoacidose diabética (LEHNINGER et al, 1995).

A cetoacidose diabética ocorre quase exclusivamente no diabete tipo 1 e é o resultado

de deficiência acentuada de insulina associada a aumento absolutos ou relativos do glucagon. A

deficiência de insulina causa degradação excessiva das reservas adiposas, resultando em

aumento dos níveis de ácidos graxos livres (COTRAN et al, 1994).

Sob o ponto de vista etiopatogênico pode se dizer que:

no diabetes mellitus tipo 1 ocorre uma auto-agressão imunitária determinando a destruição das células β

pancreáticas, produtoras e secretoras de insulina. Contribuem na etiopatogênia, fatores genéticos e ambientais. As

4

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

infecções virais do tipo coxsackie β, caxumba, sarampo etc, constituem ao fator ambiental mais reconhecido,

havendo uma predisposição genética, relacionada a um sistema de histocompatibilidade HLA – DB – HLA-DR

(LEHNINGER et al, 1995, p. 345).

A alteração da freqüência de determinados antígenos do sistema HLA, sistema de

histocompatibilidade dos antígenos leucocitários humanos, somada a infecções virais, em

respostas imunes inadequadas determinam a destruição auto-imune das células β pancreáticas

(AZEVEDO; GROSS, 1990).

Para Cotran et al (1994), no diabetes tipo 1, há uma incapacidade em produzir insulina

porque as células beta pancreáticas foram destruídas por um processo auto-imune. Neste caso,

as células do pâncreas que normalmente produzem insulina são destruídas e, quando pouca ou

nenhuma insulina vem do pâncreas, o corpo não consegue absorver a glicose do sangue e as

células ficam sem insulina.

O pâncreas do diabético tipo 1 não produz insulina. Sem o hormônio, a glicose não

entra nas células e fica acumulada no sangue e começam a aparecer os sintomas. Quando o

açúcar no sangue excede o limite, esse excesso é eliminado pela urina. Então pode- se notar que

quando o diabético ao urinar no vaso sanitário, algum respingo no chão fica com aparência

pegajosa de água. O corpo perde líquido por excesso de micção e a conseqüência é a sede do

diabético. Também é notada a modificação do apetite e o indivíduo sente mais fome (GROSSI

et al, 2003).

Diabetes Mellitus Tipo 2

Segundo Guyton; Hall (2002, p. 432), o diabetes mellitus tipo 2 é:

causado pela resistência à insulina e obesidade. Ocorre em pessoas com mais de 40 anos. O pâncreas secreta

insulina normalmente, mas sobram insulina e glicose no sangue e células com pouca glicose. O pâncreas libera

muita insulina levando as células β a se deteriorarem. Células β destruídas não têm produção de insulina e o

indivíduo passa a ter a necessidade de tomar insulina e medicamentos para aumentar a sensibilidade à insulina .

Para Sweltzer; Bare (2002), o diabetes mellitus tipo 2 é “uma síndrome heterogênea que

resulta de defeitos na secreção e na ação da insulina”, sendo que a patogênese de ambos os

mecanismos está relacionada a fatores genéticos e ambientais. Sua incidência e prevalência

vêm aumentando em varias populações, tornando-se uma das doenças mais prevalentes no

mundo.

5

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

O diabetes está associado ao aumento da mortalidade e ao alto risco de desenvolvimento

de complicações micro e macro vasculares, como também de neuropatias, pode resultar em

cegueira, insuficiência renal e amputações de membros (GUYTON; HALL, 2002).

O diabetes tipo 2 é causado pela redução da sensibilidade dos tecidos alvo ao efeito da

insulina. Essa sensibilidade diminuída à insulina é frequentemente descrita como resistência à

insulina. Para superar a resistência à insulina e evitar o acúmulo de glicose no sangue, deve

haver um aumento na quantidade de insulina secretada. Embora não se saiba o que causa o

diabetes tipo 2, sabe-se que neste caso o fator hereditário tem uma importância bem maior do

que no diabetes tipo 1. Também existe uma conexão entre a obesidade e o diabetes tipo 2,

embora a obesidade não leve necessariamente ao diabetes (COTRAN; CRAWFORD, 2000).

Oliveira et al (2007a), explica que o Diabetes Mellitus tipo 2 é considerado um fator de

risco independente de DCV, e frequentemente agrega outros fatores de risco CV presentes na

síndrome metabólica (SM) como “obesidade central, dislipidemias”. O aspecto de maior

relevância no diagnóstico da síndrome metabólica é o risco de desenvolvimento de Diabetes

Mellitus (DM2) e de doença cardiovascular. O escore de Framingham continua sendo até os

dias atuais uma forma confiável, simples e de baixo custo de identificação de pacientes

ambulatoriais sob maior risco de doença cardiovascular, o que possibilita a introdução de

rastreamento mais rigoroso e terapias mais agressivas como forma de prevenção de eventos

coronarianos futuros.

Metabolismo da Insulina

De acordo com Cotran et (1994), o gene da insulina é expresso nas células beta das

ilhotas pancreáticas, onde a insulina é sintetizada e armazenada em grânulos antes da secreção.

A liberação de células beta ocorre como um processo bifásico envolvendo dois reservatórios de

insulina. Uma elevação nos níveis sangüíneos de glicose, leva a uma liberação imediata de

insulina.

A insulina é um importante hormônio anabólico, necessário para transporte trans

membrana de glicose e aminoácidos, formação de glicogênio no fígado e músculo esquelético

conversão de glicose em triglicérides, síntese de ácido nucléico, e síntese protéica. Sua

principal função metabólica é aumentar a taxa de transporte de glicose para determinadas

células do corpo (COSTA et al, 2003).

6

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

A insulina interage com suas células alvo da ligação inicial ao receptor da insulina.

Como a quantidade de insulina ligada às células é afetada pela disponibilidade de receptores,

seu número e função são importantes na regulação da ação da insulina. A insulina ligada ao

receptor deflagra várias respostas intracelulares, incluindo ativação ou inibição de enzimas

sensíveis à insulina nas mitocôndrias, síntese protéica e síntese de DNA (COTRAN;

CRAWFORD, 2000).

Um dos efeitos importantes da insulina envolve a translocação de transportadores de

glicose (GLUT) do aparelho de Golgi para a membrana plasmática, assim facilitando a

captação celular de glicose. O pico de ação da insulina de ação intermediaria pode preceder o

período no qual às necessidades de insulina são maiores ocasionando hiperglicemias matutinas

(PASSOS et al, 2006).

Resíduos

Como é de conhecimento popular, os resíduos hospitalares, principalmente os perfuro

cortantes, oferecem riscos de contaminação incluindo a contaminação por materiais biológicos.

Esse tipo de resíduo é produzido basicamente por hospitais, unidades básicas de saúde as

(UBS), laboratórios, clínicas de saúde ou veterinárias, ou seja, em qualquer estabelecimento

que vise atendimento à saúde humana ou de animais, realizando tratamentos ou aplicações de

medicamentos (BRASIL, 2006a).

Uma parcela da população mundial, por várias circunstâncias, faz uso de medicamentos

injetáveis em suas residências e também produz estes resíduos. Esta população produtora de

resíduos hospitalares em sua residência tem como maior grupo representativo os portadores de

Diabete Mellitus. Também é infectante o resíduo produzido pelos portadores tanto do tipo1

quanto do tipo 2 da Diabete Mellitus, ao realizar regularmente o monitoramento dos níveis de

glicemia por meio de lancetas (BRASIL, 2006b).

O projeto de Política Nacional de Resíduos Sólidos, após 19 anos de tramitação, foi

aprovado no dia 10 de março de 2010 pela Câmara dos Deputados, porém no dia 2 de agosto de

2010 sob a lei 12.305 é instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), na qual

surgiu com novas providências alterando a lei 9.605/98 (RMAI, 2010)

O Brasil passa a ter um marco regulatório na área de Resíduos Sólidos. A lei faz a

distinção entre resíduos (lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado) e rejeito (o que não é

passível de reaproveitamento). A lei se refere a todo tipo de resíduos (RMAI, 2010).

7

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) reúne princípios, objetivos,

instrumentos e diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos. É fruto de ampla discussão com os

órgãos de governo, instituições privadas, organizações não governamentais e sociedade civil

(BARROS, 2010).

A lei tem como objetivo a não-geração, redução, reutilização e tratamento de resíduos

sólidos, bem como a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos. Redução do uso

dos recursos naturais, como por exemplo, água e energia, no processo de produção de novos

produtos, intensificar ações de educação ambiental, aumentar a reciclagem no país, promover a

inclusão social, a geração de emprego e renda de catadores de materiais recicláveis (BARROS

2010).

Com base nas Resoluções nº 283 de 12 de julho de 2001 e nº 358 de 29 de abril de 2005

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que complementam e atualizam a

Resolução nº 5 do CONAMA, a responsabilidade pelo “gerenciamento de seus resíduos desde a

geração até a disposição final”. Cabe ao “responsável legal pelo estabelecimento gerador, que

deve ainda apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde” (PGRSS) (BRASIL,

2006a).

Segundo Barros (2003, p. 115), a normativa da ABNT NBR 10004/1987, os resíduos

sólidos são definidos como:

resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial,

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede

pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à

melhor tecnologia disponível.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2005), 76% dos

resíduos sólidos residenciais, em cidades brasileiras, não tem recebido tratamento adequado,

podendo ser facilmente observados em acúmulos nas ruas, terrenos baldios, leitos de rios,

valas, encosta de morros e outros locais impróprios, prejudicando a população local, os

moradores da cidade em geral e, o próprio espaço habitado, com a produção e liberação de

produtos.

Nesse contexto, existem vários sistemas de disposição final de resíduos sólidos como

descarga a céu aberto ou lixão; aterro controlado; aterro sanitário e aterro sanitário energético;

compostagem; reciclagem e incineração. Esses processos são utilizados no Brasil, onde são

geradas diariamente cerca de 240.000 toneladas de resíduos sólidos, somente em áreas urbanas.

8

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

E destes, aproximadamente 90.000 toneladas por dia (32 milhões de toneladas por ano), são de

resíduos sólidos domésticos (ATYEL, 2001).

De fato, os resíduos se transformaram em graves problemas urbanos e ambientais com

um gerenciamento oneroso e complexo. A escassez de área de deposição de resíduos causada

pela ocupação e valorização de áreas urbanas, os altos custos sociais no gerenciamento de

resíduos, problemas de saneamento público e contaminação ambiental são alguns destes

problemas (FRANCO, 2000).

A normativa 10004 de 1987 da ABNT, classifica os resíduos sólidos e os organiza em

classes, podendo ser:

Classe I, perigosos: São aqueles que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas,

podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente, ou ainda os inflamáveis, corrosivos, reativos,

tóxicos ou patogênicos; Classe II, não-inertes: São aqueles que não se encaixam nas classes I e III, e que podem

ser combustíveis, biodegradáveis ou solúveis em água; Classe III, inertes: São aqueles que, ensaiados segundo o

teste de solubilização da norma ABNT NBR 10006/1987, não apresentam qualquer de seus constituintes

solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, executando-se os padrões de cor,

turbidez, sabor e aspecto (FRANCO, 2000, p. 87).

Descarte

De acordo com Bolick et al (2000), o descarte de objetos em local inadequado foi a

principal fonte de risco para causar perfurações, atingindo proporções expressivas, o descarte

inadequado de objetos perfuro cortantes representa uma importante fonte de risco para

acidentes ocupacionais, mesmo para grupos de profissionais que não estão em contato com o

paciente, como por exemplo trabalhadores do serviço de limpeza, lavanderia e manutenção.

Para Marziale (2004, p. 68), os fatores que predispõem as ocorrências dos acidentes

com materiais perfuro cortante são:

descarte de material em local impróprio, processo de descarte durante a realização de procedimentos e ao realizar

coleta do material após procedimentos. Cada agulha descartada de modo incorreto bem como outros fatores

relacionados a esses tipos de acidentes podem acarretar significativos impactos financeiros. Este impacto é

percebido principalmente pelas instituições prestadoras dos serviços de saúde.

Canini (2002), o

individuo acidentado deve ser acompanhado com realização de

exames específicos para anti HIV, AgHBS, anti HCV, anti HBS por um período de seis meses.

De acordo com a gravidade do acidente poderá haver a indicação de medicações profiláticas na

tentativa de evitar a soro conversão do HIV e HBC e HCV.

A portaria nº 228 do Ministério do Exército do Brasil, conceitua a biossegurança como

o conjunto de ações voltadas para a prevenção, a minimização ou eliminação de riscos

9

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação

de serviços, visando a saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente ou a

qualidade dos trabalhos desenvolvidos no Brasil (COSTA, 2009).

A partir da lei nº 8975, de 5 de Janeiro de 1995, que criou a CTNBio (Comissão

Técnica Nacional de Biossegurança), a biossegurança tem assumido ampla dimensão, que

extrapola a área da saúde e do trabalho, sendo empregada quando há referência ao meio

ambiente e a biotecnologia (BRASIL, 2005).

As seringas, agulhas e bisturis contaminados com materiais biológicos reconhecidos

como resíduos infectantes, ou hospitalares, são produzidos basicamente por setores de saúde.

Porém em estabelecimentos de saúde o descarte de materiais perfuro cortantes é regido por

legislações como a RDC 306, NR-32 e ABNT (BRASIL, 2005).

Entretanto, o descarte realizado pela população que utiliza medicamentos injetáveis em

residência, e principalmente portadores de diabetes e obtém como resultado o chamado resíduo

hospitalar, não segue nenhuma legislação. A legislação brasileira, assim como a RDC

306/2004, NBR 13853/1997, preconizam que os coletores para materiais perfuro cortantes

devem conter alças e não é permitido sua manipulação pelo corpo da caixa (FIOCRUZ, 2007).

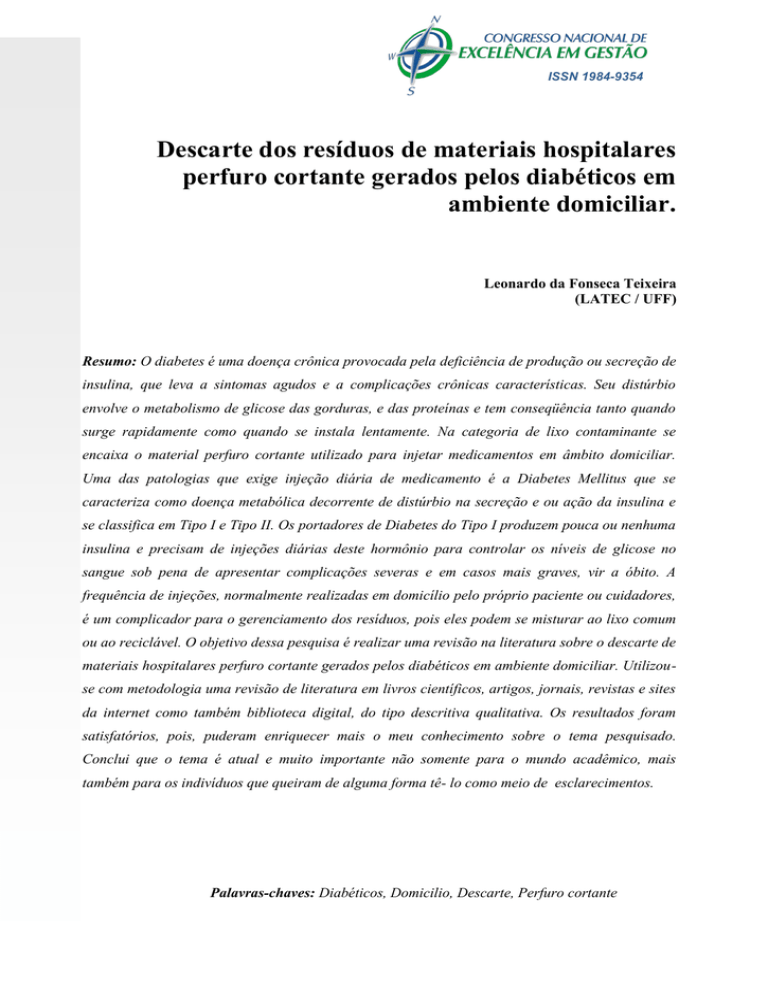

Oliveira (2007b), comenta que entre os diversos modelos encontrados no Brasil, o mais

utilizado em sistemas de saúde pública e privada são apresentados na Figura 1A, B e C

(DESCARTAK, 2014).

Figura 1: Recomendação correta para descarte de resíduos perfuro cortantes

Fonte: http://www.descartak.promotool.com.br/suporte_para_coletor_descartak_g.gif

Ainda segundo Oliveira (2007b, p. 45), retratam com lealdade os produtos mais

comumente utilizados hoje no Brasil para o descarte de resíduos infectantes, podendo ser

observado também, que os mesmos em variadas formas são:

produzidos em celulose de alta densidade, para a impermeabilidade dos fluídos corpóreos. Possui em seu interior

uma película polimérica impedindo a passagem dos fluídos que por ventura possam vir a ser aí depositados.

10

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

Com essas características, torna-se insegura a presença deste produto no interior de

residências carentes ou com presença de crianças, pois fica vulneráveis à penetração de

umidades em sua parte externa, reduzindo a resistência do material, permitindo sua deformação

e perfuração das paredes pelo bisel das agulhas presentes em seu interior, colocando em risco a

população, que convive com os usuários destes medicamentos. Entretanto, esta população é

representada por uma significativa parcela da sociedade brasileira (OLIVEIRA, 2007b).

Na Figura 2 mostra um modelo de coletor utilizado no Brasil indicado para coletas

residenciais, realizadas por profissionais de saúde. Projetado para ser transportado dentro da

maleta de coleta, possui uma capacidade total de 0,8 litro e capacidade útil de 0,5 litro, sendo

indicado para agulhas de coletores de sangue a vácuo, agulhas de seringas, agulhas de escalpes,

agulhas de coleta de sangue, etc. tendo também indicação para uso no descarte de materiais

químicos e radioterápicos (OLIVEIRA, 2007b; DESCARTAK, 2014).

Figura 2: Descartáveis para coleta em domicílio

Fonte: http://www.descartak.promotool.com.br/suporte_para_coletor_descartak_g.gif

Discussão

Diabetes é uma doença metabólica caracterizada por um aumento anormal do açúcar ou

glicose no sangue. A glicose é a principal fonte de energia do organismo, porém, quando em

excesso, pode trazer várias complicações à saúde, tais como como ataque cardíaco, derrame

cerebral, insuficiência renal, amputação do pé e lesões de difícil cicatrização entre outras

complicações.

Diabetes mellitus refere-se a um grupo de distúrbios metabólicos, que compartilham o

fenótipo de hiperglicemia. Existem vários tipos distintos de DM, causados por uma interação

complexa de fatores genéticos e ambientais, sendo classificados de acordo com o processo

patogênico que resulta em hiperglicemia.

11

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

O Diabetes mellitus tipo 1 afeta indivíduos geneticamente susceptíveis, os quais

apresentam alguns marcadores de autoimunidade como os autoanticorpos anti-insulina,

antidescarboxilase do ácido glutâmico, antitirosina-fosfatase e anti-ilhota pancreática e podem

estar presentes meses ou anos antes do diagnóstico clínico, ou, na fase pré-clínica da doença.

O diabetes mellitus tipo 2 é uma síndrome heterogênea que resulta de defeitos na

secreção e na ação da insulina, sendo que a patogênese de ambos os mecanismos está

relacionada a fatores genéticos e ambientais.

A insulina é um importante hormônio anabólico, necessário para transporte

transmembrana de glicose e aminoácidos, formação de glicogênio no fígado e músculo

esquelético conversão de glicose em triglicérides, síntese de ácido nucléico, e síntese protéica.

Sua principal função metabólica é aumentar a taxa de transporte de glicose para determinadas

células do corpo.

Os resíduos hospitalares, principalmente os perfuro cortantes, oferecem riscos

biológicos. São produzidos por qualquer estabelecimento que vise a saúde humana ou de

animais. Uma parcela da população mundial produz esses insumos em suas residências. O

maior grupo representativo são os portadores de Diabetes Mellitus tratados com insulina.

A manipulação desses resíduos pode levar ao contato com fluídos orgânicos, permitindo

a contaminação por doenças veiculadas pelo sangue. O deposito dos materiais contaminados

como seringas e agulhas pode ser feito em recipientes industrializados apropriados. Na falta

destes, poderão ser utilizados recipientes com paredes rígidas, com boca larga e tampa, como

por exemplo, lata de leite em pó, embalagem de maionese, ou garrafa pet.

Conclusão

O tratamento do paciente com Diabete Mellitus, demanda bastante atenção no que se

refere à adequada adesão aos diferentes aspectos do mesmo, como, atividade física, padrão

alimentar, monitoração da glicemia capilar, aplicação de insulina, reconhecimento de

hipoglicemia e hiperglicemia, entre outros. Essa característica do tratamento pode prejudicar

significantemente a qualidade de vida do paciente e provocar dificuldades físicas e

psicológicas, fato que pode ser potencializado ou amenizado de acordo com características

específicas do paciente, mas também com a qualidade do tratamento oferecido ao mesmo.

12

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

E embora muitas pessoas tenham a consciência de que não realizam o descarte

adequado do material residual contaminado, em contra partida, não tem a orientação correta por

parte dos profissionais de saúde de como acondicionar nem de onde descartar este resíduo.

Desta forma, continuam descartando em meio aos resíduos domésticos, podendo causar um

acidente e contaminação dos profissionais da coleta pública do lixo, bem como, dos catadores

informais.

Podem ser adotadas, ainda, práticas simples como, só entregar a medicação ao paciente

mediante o recolhimento de material de injeção usado no período imediatamente anterior ao

recebimento de novas doses de insulina. Acredita-se que esta é uma medida que não acarretará

grande impacto financeiro para o serviço público e permitirá um controle eficiente da

disseminação de doenças que possam advir da prática incorreta de descarte. Para pacientes

assistidos por convênios e por profissionais da iniciativa privada, a rotina pode ser obrigatória

em farmácias que comercializam a medicação, nos hospitais e nas operadoras de plano de

saúde.

A destinação adequada aos resíduos gerados por pacientes que realizam a

automedicação pode, a longo e médio prazo, reduzir o gasto da máquina estatal com o aumento

da morbidade conseqüente de acidentes com agulhas descartadas sem o devido cuidado, além

de contribuir para a promoção de saúde da população e da preservação dos recursos naturais.

Referencias Bibliográficas

ARAUJO, M. F. M. et al. Reutilização de agulhas e seringas descartáveis por um grupo de

diabéticos. Cienc Cuid Saúde 2009;8(1): 93-100.

ATYEL, S. O. Gestão de Resíduos Sólidos: O caso das Lâmpadas Fluorescentes. Porto

Alegre. 2001. Disponível: <http://www.sober.org.br/palestra/6/832.pdf>. Acesso em: 21 fev

2014.

AZEVEDO, M. I.; GROSS, J. L. Aspectos especiais da dieta no tratamento do diabetes

mellitus. Rev. Assoc. Méd Bras. v. 34, jul./set. 1990.

BARROS, D. X. et al. Exposição a material biológico no manejo externo dos resíduos de

serviços de saúde. Cogitare Enferm 2010;15(1): 82-6.

13

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

BARROS, R. T. V. et al. Manual de saneamento e proteção ambiental para os municípios.

Escola de Engenharia da UFMG, Belo Horizonte - MG, 2003, 221p. Disponível em:

<http://rdigital.univille.rctsc.br/index.php/RSA/article/viewFile/91/146>. Acesso em: 21 fev

2013.

BOLICK, Diana et al. Segurança e controle de infecção. Rio de Janeiro: Reichmanne &

Afonso, 2000.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006a.

BRASIL. Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde Ministério da

Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Ministério da Saúde, 2006b.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria N.° 485, de 11 de Novembro de 2005.

NR 32 - Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Brasília: D. O. U, 2005.

Disponível em: < http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/2005/p_20051111_485.pdf>.

Acesso em: 24 fev 2014.

CANINI, Silvia Rita Marin da Silva et al . Acidentes perfuro cortantes entre trabalhadores

de enfermagem de um hospital universitário do interior paulista. Rev. Latino-Am.

Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 10, n. 2, abr. 2002.

COLBERG, S. Atividade física e diabete. 1ª ed. São Paulo: Manole, 2003.

CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DIABETES. Diagnóstico e Classificação do Diabetes

Mellittus e Tratamento do Tipo 2. Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). 2002.

COSTA, A. C. F. et al. Análises dos critérios diagnósticos dos distúrbios do metabolismo

de glicose e variáveis associadas à resistência a insulina. J. Bras. Méd. Patol. Lab. v. 39, n. 2.

Rio de Janeiro abr./jun. 2003.

COSTA, M. A. F. Biossegurança: Da Prática a Legal. 2009. Disponível em:

<http://www.safetyguide.com.br/artigos/biosseg.htm>. Acesso em: 17 fev 2014.

COTRAN, R. S; CRAWFORD, J. M. Patologia estrutural e funcional. 6. ed. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan. 2000.

COTRAN, S. R. et al. Patologia básica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1994.

DESCARTAK. Praticidade no descarte de material hospitalar. Disponível

em:<http://www.descartak.promotool.com.br/suporte_para_coletor_descartak_g.gif>.

Acesso em: 26 fev 2014.

FIOCRUZ. Como descartar material perfurocortante?. Informe IOC, n. 25, 2007.

Disponível

em:

<http://www.ioc.fiocruz.br/pages/informerede/corpo/informeemail/2007/2308/mat_04_23_08.h

tml>. Acesso em: 20 fev. 2014.

14

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

FRANCO, T. R. Coleta seletiva de lixo domiciliar: estudos para implantação. Monografia

(Bacharelado) - Instituto de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2000.

Disponível: <http://www.ichs.ufop.br/cadernosdehistoria/download/CadernosDeHistoria-0414.pdf>. Acesso em: 24 fev 2013.

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan. 2002.

GROSSI, S. A. A. et al. Caracterização dos perfis glicêmicos domiciliares como estratégia

para os ajustes insulinoterápicos em pacientes com diabetes mellitus tipo 1. Rev. Esc.

Enferm. USP. São Paulo 2003.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico. Responsável pelo censo populacional

no país. 2005. Disponível em: <http://www.sober.org.br/palestra/6/832.pdf>. Acesso em: 21

fev 2013.

LEHNINGER, A. L. et al. Princípios de bioquímica. 5.ed. São Paulo: Sarvier, 1995.

MARZIALE, Maria Helena Palucci. et al. Riscos de contaminação ocasionados por

acidentes de trabalho com material pérfuro-cortante entre trabalhadores de enfermagem.

Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 12, n. 1. 2004.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. RDC n. 306 de 07 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o

regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Brasília (Brasil):

Ministério da Saúde; 2004.

OLIVEIRA, D. et al. Avaliação do risco cardiovascular segundo os critérios de

Framingham em pacientes com diabetes tipo 2. Arq. Bras. Endocrinol Metab. v. 51, n. 2 .

São Paulo, mar. 2007a.

OLIVEIRA, Helena Maria. Disposição Introduzida em Recipiente para descarte de

insumos hospitalares. PI MU8700267-1. 07 mar. 2007b. Disponível em: <

http://www.patentesonline.com.br/disposicao-introduzida-em-recipiente-paradescarte-deinsumos-hospitalares-191145.html>. Acesso em: 23 fev 2014.

PASSOS, V. M. A. et al. Diabetes tipo 2: prevalência e fatores associados em uma

comunidade brasileira. Projeto Bambuí de estudo de saúde e envelhecimento. J. Méd. v.

123, n. 2, p. 66-71. São Paulo, março 2006.

RMAI. REVISTA MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL. março/abril de 2010. Disponível em:

www.meioambienteindustrial.com.br. Acesso em: 19 fev 2013.

SBD- Sociedade Brasileira de Diabetes. Diagnóstico e tratamento do Diabetes tipo 1.

Posicionamento

oficial

SBD

2012.

Disponível

em:

http://www.portalsaude.ufms.br/manager/titan.php?target=openFile&fileId=477. Acesso em:

20 fev. 2013.

15

X CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO

08 e 09 de agosto de 2014

SARTORELLI. D. S.; FRANCO, J. L. Tendência do diabetes mellitus no Brasil: o papel da

transição nutricional. Cad. Saúde Publica. Rio de Janeiro, 2003.

SMELTZER, S. C. ; BARE, B. G. Tratado de enfermagem médico-cirurgica. 9. ed. Rio de

Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

ZANETTI, R. V. et al. O Adolescente diabético numa visão psicossomática. Revista

Acadêmica Digital do Grupo POLIS Educacional 2008. 5(4): 171-185.

1.

16