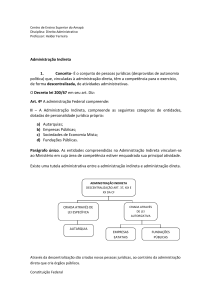

UNIDADE IV – ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA.

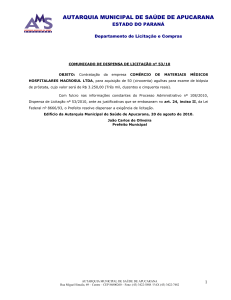

Autarquias:

Conceito

De acorco com Cretella Júnior (1980:139), o termo autarquia é formado pelos elementos do

grego autós (= próprio) e arquia (=comando, governo, direção), com o significado etmológico de

“comando próprio, autogoverno”.

O art. 5º, I do decreto-lei 200/67 assim define autarquia: “o serviço autônomo, criado por lei,

com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da

Administração Pública, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira

descentralizada”. Celso Antônio Bandeira de Mello (2008:161-162) tece duras críticas à definição

trazida pelo legislador. Em primeiro lugar, adverte que, ao esquecer-se de mencionar a natureza

pública de sua personalidade, o artigo não permite ao intérprete identificar “quando a figura

legalmente instaurada tem ou não natureza autárquica”, ora é justamente por ser entidade de direito

público que pode a autarquia assumir a titularidade de interesses públicos. Por outro lado, o artigo

possibilitou que pela mera criação de entidade autárquica a sua atividade (aquela que lhe foi

atribuída pela lei que a criou) já passa a ser qualificada como típica da Administração Pública. Por

isso o autor prefere um conceito mais sintético e preciso: “são pessoas jurídicas de Direito Público de

capacidade exclusivamente administrativa”. Carvalho Filho (2009:446) também observa falhas neste

conceito legal, e assevera que o fato de o serviço ter personalidade jurídica não constitui novidade.

Apesar disso, está hoje pacífico que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, em

especial após ter o CC confirmado no art. 41, IV sua natureza jurídica. Adverte, ainda, Celso A B de

Mello (2008:162) que as autarquias não são subordinadas a nenhum órgão do Estado, mas

simplesmente controladas.

Nesta seara, Diógenes Gasparini (2009:318) anota que a vinculação se dá nos termos do art.

4º do decreto-lei 200/67, que prevê o controle (vinculação) ao “Ministério em cuja área de

competência estiver enquadrada sua [da autarquia] principal atividade. É o que ocorre com o INSS,

que está vinculado ao Ministério da Previdência Social”.

Di Pietro (2010:430) conceitua autarquia como a “pessoa jurídica de direito público, criada

por lei, com capacidade de autoadministração, para o desempenho de serviço público

descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei”, destacando a natureza

pública de sua personalidade, olvidada pelo legislador.

Criação

Conforme o art. 37, XIX da Constituição, a criação das autarquias depende de lei. Esta é de

iniciativa privativa do Presidente da República, seguindo a competência estabelecida pelo art. 61,

§1º. Afinal, toda iniciativa de lei que diga respeito à criação, organização, estruturação e atribuições

da Administração Pública, seja ela direta ou indireta, cabe ao Presidente da República por ser o

Chefe do Executivo. Aliás, mesmo que assim não previsse o art. 37, ainda assim a criação das

autarquias dependeria de lei específica, conforme alerta Diogenes Gasparini (2008:319), posto se

tratar de pessoa jurídica nova, que será sujeito de direitos e obrigações, que é desdobramento do

próprio Estado. Logo carece de lei específica para sua criação. A dita lei deve prescrever a sua

ciração, indicar a sede, os objetivos, o patrimônio (ou como será a futura constituição pelo

Executivo), a estrutura organizacional básica, forma de nomeação dos dirigentes, e o regime

estatutário de seus funcionários (Gasparini, 2008:319). Cumpre ressaltar que não basta a lei que cria

a autarquia, é preciso que o Executivo dê cumprimento à lei, com medidas administrativas,

instituindo a autarquia via decreto, que importa “determinação administrativa de afetar os meios

necessários ao efetivo funcionamento de um ser que juridicamente ganhou existência com a lei

criadora” (Mello, apud, Gasparini, 2008:320).

Para além da lei criadora e do decreto institutivo, outras formalidades são requeridas para a

efetivação da criação da autarquia, que representa a concretização do princípio da especialidade da

função, são eles: inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da

Fazenda, no Estado (inscrição estadual) e no Município (inscrição municipal) em que vai atuar, a

depender de suas atribuições, objeto e competências.

Deve-se ter em mente, também, que o que se criou por lei, só pode ser extinto por lei.

Portanto, a extinção das autarquias depende de lei específica, como se passou com o DNER,

autarquia federal que foi extinta pelo art. 102-A da Lei 10.233/01 (que criou o DNIT)

Patrimônio:

A questão do patrimônio das autarquias gerou muita polêmica quando da vigência do Código

Civil de 1916, uma vez que o artigo 65 estabelecia que só poderiam ser considerados bens públicos

aqueles pertencentes às pessoas federativas, todos os demais eram bens privados, independente da

pessoa a quem pertencessem. A doutrina, então, com a criação da figura das autarquias, passou a

interpretar o referido artigo como protetivo dos bens integrantes das pessoas administrativas de

direito público, incluindo-se, portanto, não só a administração direta, quanto a indireta.

Com o advento do código de 2001 a questão ficou definitivamente resolvida. Dispõe o art. 98

que “são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público

interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”. Carvalho Filho

(2008:459) observa que o critério qualificador do bem em público passou a ser o fato de pertencer a

qualquer pessoa jurídica de direito público, e não mais a um ente federativo. Desta feita, os bens das

autarquias são necessariamente públicos.

Desta feita, o patrimônio das autarquias estão sob a mesma proteção dos bens públicos em

geral, logo são igualmente imprescritíveis e impenhoráveis; por outro lado, não podem ser

livremente alienados pelo administrador, tendo este que observar a legislação pertinente para este fim

(alienação). Marinela lembra que a doutrina assevera que o bem autárquico é relativamente

inalienável, ou alienável de forma condicionada (atendimento aos requisitos, condições, da lei).

Estão elencados no art. 17 da lei 8.666/93 os requisitos para alienação dos bens públicos. Ao se dizer

que o bem é impenhorável significa que não cabem penhora, arresto e sequestro dos bens públicos.

Penhora é uma garantia do juízo, uma restrição a patrimônio dentro de uma ação de execução;

arresto e sequestro são cautelares típicas que servem para restrição do patrimônio do devedor para

que ele tenha condições de garantir o cumprimento de contrato no futuro, sendo que arresto é

restrição de bem indeterminado e sequestro de bens determinados. DICA: sequestrador decidiu

ganhar uma bolaaaaada, então ele não escolhe qualquer transeunte para sequestrar, ele vai escolher,

vai determinar a pessoa. Os bens públicos também não podem ser objeto de oneração (direito real de

garantia), ou seja, hipoteca (direito real de garantia sobre bem imóvel), penhor (direito real de

garantia sobre bens móveis fora da execução, uma pessoa dá um bem em garantia, como uma

pulseira, esta pulseira é um bem EMPENHADO – por ser objeto de penhor) e anticrese (utilização

do patrimônio do devedor pelo credor para saudar a prestação).

Esclarecida a polêmica, resta dizer que o patrimônio é formado por meio de transferência de

bens e direitos da Administração Pública, sua criadora. No âmbito da União, essa transferência se dá

na forma prescrita na lei que criou a autarquia, sendo a transferência de bem móvel via contrato

veiculado por escritura pública, devendo ser registrado em cartório imobiliário competente

(Gasparini, 2008:326).

Responsabilidades:

Conforme o disposto no art. 37, §6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de

direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos damos que seus agentes, nessa

qualidade, causarem a terceiros. Já não paira dúvidas sobre a personalidade jurídica das autarquias,

logo, sendo pessoas jurídicas de direito público, respondem pelos danos causados a terceiros da

mesma forma que os entes federados. Este dispositivo denota a opção do legislador pela

responsabilidade objetiva do Estado, que importa a obrigação em indenizar independente de

investigação sobre a culpa do agente em sua conduta. Desta feita, mesmo que não se possa identificar

culpa individual de agente autárquico, tendo o ato autárquico gerado prejuízo a terceiro, a autarquia

deve reparar. Por outro lado, sendo o agente identificado, há a autarquia tem o direito de regresso

contra aquele que diretamente provocou o dano. Neste caso a responsabilidade só se opera quando

verificada a culpa ou dolo do referido agente.

Celso Antônio Bandeira de Mello (2008:161) adverte que “perante terceiros as autarquias

são responsáveis pelos próprios comportamentos. A responsabilidade do Estado, em relação a eles,

é apenas subsidiária”. Isto porque, tendo em conta que a personalidade da autarquia é distinta da do

Estado, suas obrigações não se confundem com as dele, assim como seus direitos. Diógenes

Gasparini (2008:322-323) afirma que tal hipótese ocorre quando são danos causados a terceiros em

razão dos serviços que explora ou decorrentes de seus servidores. “Assim, quando esgotadas as

forças da autarquia, cabe à Administração Pública suportar o remanescente do prejuízo decorrente

desses comportamentos”. É de se observar que a responsabilidade do Estado, mesmo que subsidiária,

continua sendo OBJETIVA.

Regime de pessoal:

Conforme elucida Celso A B de Mello (2008:167), o regime de pessoal dos servidores

autárquicos é o mesmo dos servidores da Administração direta. Desde a Lei 8.112/90, em

atendimento ao art. 39 da CF, ficou estabelecido um regime único para os servidores da

administração direta, autarquias e fundações públicas. Daí conclui-se que o vínculo da autarquia com

seu servidor não é contratual, mas institucional, “estatutário”. Carvalho Filho (2009:459) observa

que a intenção do constituinte era a de acabar com as diferenças entre as carreiras das pessoas

jurídicas de direito público que durante muitos anos geraram inconformismos e litígios entre os

servidores. Entretanto, a EC 19/98 alterou o conteúdo do art. 39, e deixou de exigir o regime único,

extinguindo a vinculação entre os regimes jurídicos da administração direta e autarquias e fundações.

Desta feita, as autarquias puderam ter o pessoal regido tanto pelo regime estatutário quanto o

trabalhista, conforme previsão de sua lei criadora. Todavia, o STF em 2007, em virtude da ADI

2.135-4MC, de Relatoria da Ministra Ellen Gracie, suspendeu a eficácia da EC19/98 no que toca ao

novo art. 39, com efeitos ex nunc. Na prática, nada foi alterado, de acordo com Gasparini, posto que

não existe uma exigibilidade de que todos os servidores do quadro das autarquias sejam estatutários,

assim como ocorre para a Administração direta, podendo adotar regime misto (2008:324). Desta

feita, os trabalhos braçais podem ser desempenhados por empregados sob regime celetista, enquanto

os demais são sob regime de cargo (estatutário).

De uma forma ou de outra, os servidores são admitidos via concurso público de provas ou

provas e títulos, independente do regime a ser adotado, salvo os cargos em comissão, de acordo

como art. 37, II, CF. Ainda em conformidade com o art. 37, mas com base no inciso IX, se houver

previsão “em lei da entidade a que se vincula, a autarquia pode admitir servidores por tempo

determinado, sem prévio concurso público de provas ou de provas e títulos para atender a

necessidade temporária de excepcional interesse público” (Gasparini, 2009:324). Sendo a relação

entre a autarquia e o(s) servidor(es) for de vínculo contratual, ou seja, sob o regime da CLT, o foro

competente para julgar dissídios individual singular, individual plúrimo (vários empregados e um

empregador) ou coletivo (entre sindicato e/ou associações de classes e empregadores) será a Justiça

do Trabalho (art. 114, CF). Entretanto, se o regime for estatutário, a competência será ou da justiça

federal (autarquias federais) ou justiça comum (autarquia estadual ou municipal), sempre nos juízos

fazendários.

Imunidades e privilégios:

Por ser pessoa jurídica de direito público, as prerrogativas das autarquias são basicamente as

mesmas atribuídas à administração pública direta, salvo naquilo que lhes for estranho em razão da

atividade desempenhada. Entretanto, é justamente pela sua natureza jurídica que o ordenamento lhe

atribui tais prerrogativas. A doutrina destaca os principais privilégios, são eles:

Imunidade tributária: de acordo com o art. 150, VI, a, e § 2º CF não é possível instituir

impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços das autarquias, desde que vinculados a suas

finalidades essenciais ou às que delas decorram. Importa dizer que sobre aqueles bens ou serviços

não destinados às finalidades da autarquia incidirão normalmente os impostos. Por esta razão

Carvalho Filho (2009:463) afirma que a imunidade das autarquias tem natureza condicionada. Goza

da chamada imunidade tributária recíproca que trata do caso de que um ente político não pode criar

impostos para o outro ente político. Pode instituir taxa e contribuições, não é para todos os tributos,

só recai a imunidade sobre os impostos.

Impenhorabilidade dos bens e das rendas: significa que não podem servir como garantia ao

credor, esta garantia se dá na forma de precatórios, conforme previsão do art. 100 da CF; por seu

turno, a execução obedece a regras especiais previstas na legislação processual. Obs: o art.100 da CF

foi alterado pela EC62/09. Cada autarquia tem a sua “fila” de precatório, o que faz com que seja

menor do que a da pessoa política.

Imprescritibilidade dos bens: sendo os bens públicos, a sua propriedade não pode ser

adquirida via usucapião por terceiros, conforme art. 183,§3º, que é peremptório quanto aos bens

imóveis. Já o art. 102 do CC diz que todo e qualquer bem público não é passível de ser objeto de

usucapião. O entendimento já era pacífico antes mesmo da vigência do novo CC, posto que o STF

inclusive tem súmula a este respeito (340).

Prescrição quinquenal: “dívidas e direitos em favor de terceiros contra autarquias prescrevem

em cinco anos. Significa que, se alguém tem crédito contra autarquia, deve promover a cobrança

nesse prazo, sob pena de prescrever seu direito de acioná-la com tal objetivo” (Carvalho Filho,

2009:463). (Decreto n°20.910/32, art. 1°, combinado c/ Decreto-Lei n° 4.597/42, art.2°). Significa

que aquele que tiver crédito contra a autarquia deverá promover a cobrança nesse prazo, sob pena de

extinção do seu direito de ação. Regra especial para a prescrição é regulada pela Súmula 383 do STF.

Para o caso da reparação civil há polêmica sobre este prazo. É que o art. 10 do decreto 20.910/32 diz

que o prazo é de 5 anos desde que não haja prazo mais benéfico. Com a entrada em vigor do novo

Código Civil houve alteração de vários prazos, entre eles o de reparação civil, no art. 206, §3º, que

passou a ser de 3 anos. Para o Estado o prazo de 3 anos é mais benéfico, posto que se a vítima não

ajuizar a ação em 3 anos não poderá mais fazê-lo e o Estado não corre mais o risco de ter de pagar e

gastar dinheiro público. Como a matéria não é constitucional quem enfrenta a questão é o STJ, que

no ano passado mudou de orientação e passou a decidir com o prazo de 5 anos, mas ainda há

divergências entre as turmas.

Créditos sujeitos à execução fiscal: os créditos das autarquias são inscritos na dívida ativa,

assim como os dos entes federativos, que são cobrados pelo processo especial de execução fiscal.

De acordo com o art. 188 do CPC as autarquias tem prazo em quádruplo para contestar e em

dobro para recorrer, por ser considerada como fazenda pública. As autarquias estão sujeitas à

obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, razão pela qual as decisões contrárias às autarquias só

geram efeitos depois de confirmadas por Tribunal (art. 475, I, CPC), assim como as que julgarem

procedentes embargos à execução contra a fazenda pública (na qual se insere a autarquia) (art. 475,

II, CPC).

São chamados privilégios processuais os de prazo dilatado, como citado acima no art. 188 do

CPC, e o reexame necessário, que significa de independentemente de as partes terem ou não

apresentado recurso voluntário, a decisão deve ser levada a tribunal. Há casos excepcionais em que o

reexame necessário não ocorre, até 60 salários mínimos e quando a matéria já tiver sido julgada pelo

pleno do tribunal. Enquanto não houver o reexame (exceto nos casos citados) não há transito em

julgado da decisão.

Está ainda, sujeita à contabilidade pública (lei 4320) e a lei de responsabilidade fiscal (lei

complementar 101/00) quanto aos procedimentos financeiros.

Orçamento:

“Consoante o art. 165, §5°, I, da CR, integra a lei orçamentária anual “o orçamento fiscal

referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Portanto, o orçamento das autarquias,

em sua forma, é idêntico ao dos órgãos da administração direta; suas receitas e despesas integram o

chamado “orçamento fiscal”, parte da lei orçamentária anual” (Sergimar).

Nomeação e exoneração de dirigentes:

“A forma de investidura dos dirigentes das autarquias será aquela prevista pela lei

investidora. A competência para nomeação, nas autarquias federais, é privativa do Presidente da

República, conforme o art. 84, XXV, da Carta, simetricamente, o governador, nos estados e Distrito

Federal e os prefeitos nos municípios. Para nomeação será exigida a aprovação do Senado Federal

(CF, art.84, XIV). Diferentemente, não pode e lei estabelecer hipóteses de exigência de aprovação

legislativa para exoneração de dirigentes das entidades da administração indireta (não pode tão

pouco prever que a exoneração seja efetuada diretamente pelo Poder Legislativo). Assim também

entendeu o Supremo ao julgar a ADIMC 1.949/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 18/11/99. A

vinculação do Poder Legislativo nessa seara representaria, segundo o entendimento do Tribunal seria

inconstitucional porque representaria uma violação ao princípio da separação dos poderes”

(Sergimar).

Atos e contratos

Há casos em que os atos e contratos das autarquias podem ter natureza privada, regulados,

portanto, pelo direito privado. Porém, esta não é a regra. Os atos das autarquias, via de regra, são atos

administrativos típicos, revestindo-se das mesmas peculiaridades dos atos exarados pela

administração direta, próprios do regime do direito público. Devem suprir os mesmos requisitos de

validade e possuem os privilégios da imperatividade, presunção de legalidade, auto-executoriedade e

exigibilidade. Por serem atos de autoridades públicas, sua legalidade pode ser aferida pela via do

mandado de segurança ou ação popular.

Os contratos que não sejam tipicamente de direito privado (compra e venda, doação etc.)

serão considerados contratos administrativos, que possuem princípios que privilegiam o Poder

Público, em razão da proteção do interesse coletivo. Desta feita, são regidos pela lei 8.666/93, e

devem ser precedidos de licitação, excetuados os casos ali previstos.

Os contratos possuem cláusulas exorbitantes. Está sujeita a licitação, pelo regime da lei

8.666.

Autarquias em regime especial:

Fernanda Marinela observa que esta denominação já é muito antiga, era utilizada para as

universidades federais porque o sistema de escolha dos dirigentes é por eleição, porque a

universidade tem maior autonomia na escolha das grades curriculares, dos cursos oferecidos. Esse

era o “regime especial” a que se fazia referência.

Segundo Carvalho Filho (2009:464-465), em face do processo de modernização do Estado,

diversas medidas foram tomadas pelo governo, entre elas a criação de uma categoria especial de

autarquias às quais se convencionou chamar por agências. Seu objetivo institucional é a função de

controle de pessoas privadas que desempenham prestação de serviços públicos, normalmente sob a

forma de concessão ou permissão, assim como a função de intervenção estatal no domínio

econômico (evitar abusos das pessoas da iniciativa privada).

Para fins didáticos as agências autárquicas foram divididas em agências reguladoras e

agências executivas. Estas tem por finalidade a execução efetiva de determinadas atividades

administrativas típicas do Estado, enquanto aquelas tem o mister da fiscalização e controle

(adequadas ao regime de desestatização). Celso A B de Mello (2008:169) observa que não há

legislação que preveja qual seja o tal regime especial, mas apenas uma ideia subjacente de que

“desfrutariam de uma liberdade maior do que as demais autarquias”. Carvalho Filho (2009:465)

assevera que o toque especial no regime seria relativo “à independência que a ordem jurídica lhes

conferiu em aspectos técnicos, administrativos e financeiros”. Isso, claro, em comparação com a

generalidade das autarquias.

Destaca-se que o termo foi importado do sistema americano em que, excluídos os poderes do

estado, todas as autoridades públicas constituem agências, logo a administração pública, no direito

norte-americano, é sinônimo de agências.

Agência executiva:

Recebe esta denominação, segundo Di Pietro (2010:465), a autarquia ou a fundação pública

que celebre contrato de gestão com órgão da administração direta, à qual se encontre vinculada, com

fins à melhoria da eficiência e redução de custos. Carvalho Filho (2009:468) observa que a base da

atuação da agência executiva é a operacionalidade, uma vez que objetiva a “efetiva execução e

implementação da atividade descentralizada, diversamente da função de controle, esta o alvo

primordial das agências reguladoras”.

A figura da agência executiva nasceu com a Lei 9.649/98, que tratou do assunto nos artigos

51 e 52. Assim dispõe o art. 51: “o Poder Executivo poderá qualificar como agência executiva a

autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes requisitos: I – ter um plano estratégico de

reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento; II – ter celebrado contrato de

gestão com o respectivo Ministério supervisor”. No §1º tem-se que a qualificação é de competência

do Presidente da República; o § 2º incumbe o Poder Executivo de editar as medidas de organização

administrativas específicas para tais agências, com a finalidade de garantir a sua autonomia de

gestão, assim como a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para cumprir as metas

e objetivos institucionais. Carvalho Filho (2009:468) verifica que não se trata de nova categoria de

pessoa jurídica, mas apenas uma qualificação, ou um título atribuído a autarquias ou fundações

públicas.

Celso A B de Mello (2008:181-182) tece duras críticas aos requisitos do art. 51: “Quanto ao

primeiro requisito para receber a qualificação de ‘agência executiva’, já se vê que não passa de um

conjunto de expressões sonoras, retumbantes e vazias. Quanto ao segundo, é preciso esclarecer em

que consiste. Infelizmente também leva ao vazio. ‘Contrato de gestão’ (com o Ministério supervisor)

é, pelo menos até que se edite a lei prevista no art. 37, §8º, da Constituição, uma figuração

juridicamente inconsequente, um nada perante o Direito”. E continua: “com a expressão contrato de

gestão querem mencionar aquilo que, na verdade, não passa de um arremedo de contrato, uma

encenação sem qualquer valor jurídico, pelo qual se documenta que a Administração Central

‘concede’ à autarquia ou fundação maior liberdade de ação, isto é, mais autonomia, com a dispensa

de determinados controles, e assume o ‘compromisso’ de repasse regular de recursos em

contrapartida do cumprimento por estas de determinado programa de atuação, com metas definidas e

critérios precisos de avaliá-las, pena de sanções a serem aplicadas ao dirigente da autarquia ou

fundação que firmou o ‘pseudocontrato’ se, injustificadamente, o descumprir”. Mais a frente discorre

o indignado autor: “É evidente que se as competências da entidade, se sua liberdade, autonomia,

decorrem de lei e não podem ultrapassar o que nela se dispõe, resulta óbvio que a autoridade

supervisora não tem qualquer poder em relação a isso. (...) Competências não se transacionam, e

muito menos por contrato”.

Di Pietro (2010:466-467) observa que o principal aumento de autonomia previsto para as

agências executivas não se encontra na lei que a criou, mas na lei 9648/98, a qual alterou a lei de

licitações, outorgando apenas às agências executivas (e não a todas as autarquias e fundações

públicas) a possibilidade de dispensa de licitação nos valores ali estipulados (art. 24, I e II) os quais

são considerados em dobro para as compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos,

sociedade de economia mista e empresas públicas, bem assim por autarquias e fundações

qualificadas, na forma da lei, como agências executivas.

A este respeito Celso A B de Mello afirma ser mais uma das tentativas de o Executivo burlar

a regra da licitação. Carvalho Filho (2009:469), por seu turno, observa que as agências já criadas

(INMETRO, SUDAM e SUDENE) em nada se diferenciam das antigas autarquias que substituíram,

suas estruturas ainda são as mesmas e assevera que “não adianta nada só mudar o nomen júris, se o

caos, o descontrole e a desorganização administrativa continuarem a grassar entre as pessoas

vinculadas ao Estado. É o mesmo que trocar seis por meia dúzia...”

São velhas autarquias ou velhas fundações. A qualificação em agência executiva serve para

melhorar a fundação ou autarquia sucateada. Para tanto, a autarquia e/ou fundação elabora um plano

estratégico de reestruturação e vai à administração direta para firmar um contrato de gestão. Este

garante àquela autarquia ou fundação garante mais autonomia e mais liberdade para se tornar mais

eficiente e ter condições de concretizar suas metas. Ela ainda recebe mais recursos orçamentários. A

doutrina critica o instituto por se “premiar” uma autarquia ou fundação já sucateada por sua

ineficiência. Outra crítica que se faz é que a lei que criou a autarquia ou fundação sucateadas é

alterada por meio de contrato, contrato este realizado com Ministério, que não tem personalidade

jurídica para isso. Lei 9649/98.

Agências Reguladoras:

De acordo com Di Pietro (2010:467), em sentido amplo, agências reguladoras no Brasil

correspondem a qualquer órgão da Administração direta ou entidade da Administração indireta com

função de regular a matéria específica que lhe está afeta. Observa, ainda, a autora, que esta função de

regulação e fiscalização não nasceu com o termo agência reguladora. Manuel Gonçalves Ferreira

Filho, em estudo realizado entre os anos 1930 e 1945, menciona o Comissariado de Alimentação

Pública (1918), o Instituto de Defesa Permanente do Café (1923), o Instituto do Açúcar e do Álcool

(1933), o Instituto Nacional do Mate (1938), o Instituto Nacional do Pinho (1941), o Instituto

Nacional do Sal (1940), todos instituídos como autarquias com a finalidade de regular a produção e o

comércio. Vê-se, portanto, que a introdução de um novo vocábulo não importou a criação de nova

atividade administrativa, em especial no âmbito de atuação da administração indireta.

Celso A B de Mello (2008:172) também reconhece não haver novidade em existirem

autarquias com funções reguladoras, o que não se pode dizer do termo trazido pela malfadada

“reforma administrativa”. Carvalho Filho (2009:465-466) esclarece que o vocábulo foi trazido do

direito norte-americano para o brasileiro em razão do PND (Plano Nacional de Desestatização) de

1995, que previa a transferência de atividades dantes exercidas pelo Estado para a iniciativa privada,

com a fim de sanar o déficit público e sanear as finanças governamentais. Entretanto, não se poderia

operar a privatização de forma tão larga e abrangente que as referidas atividades ficassem ao sabor

exclusivo desses sujeitos de direito privado, exigindo, portanto, a criação de órgãos reguladores, que

foram, daí em diante, denominadas de agências reguladoras.

Desta feita, foi atribuída a essas agências reguladoras a função “de controlar, em toda a sua

extensão, a prestação dos serviços públicos e o exercício de atividades econômicas, bem como a

própria atuação das pessoas privadas que passaram a executá-los, inclusive impondo sua adequação

aos fins colimados pelo Governo e às estratégias econômicas e administrativas que inspiram o

processo de desestatização” (Carvalho Filho, 2009:466).

Pairando sempre a possibilidade de as pessoas privadas intentarem abusar do respectivo poder

econômico, com o objetivo de dominação do mercado e eliminação da concorrência, pressupõe-se

que a atividade das agências reguladoras seja de fato marcadamente forte e presente. Assim, a função

de controle das atividades exercidas sob regime de concessão é relevante atribuição das agências. De

acordo com DI Pietro (2010: 468), regular significa “organizar determinado setor afeto à agência,

bem como controlar as entidades que atuam nesse setor”. Em sentido amplo, regulação importa “toda

forma de organização de atividade econômica através do Estado, seja a intervenção através da

concessão de serviço público ou o exercício do poder de polícia” (Calixto Salomão). Desta atribuição

surge a questão de até que ponto podem as agências exercer a função regulatória sem invadir a

competência legislativa.

Celso A B de Mello (2010:172-173) afirma que, com base em princípios, esta seria uma

resposta fácil, posto que o princípio da legalidade veda a possibilidade de atos normativos de origem

distinta da do Poder Legislativo inovarem no ordenamento jurídico. Logo, as agências poderiam

tratar exclusivamente de aspectos técnicos, uma vez que a lei permite que “providências subalternas”

regulem a sua própria execução, por meio, por exemplo, de regulamentos. Assevera, ainda, que “nos

casos em que suas disposições se voltem para concessionários ou permissionários de serviço público,

é claro que podem, igualmente, expedir as normas e determinações da alçada do poder concedente

(...) ou para quem esteja incluso no âmbito doméstico da Administração”. Por fim, o autor resume:

“cabe-lhes expedir normas que se encontrem abrangidas pelo campo da chamada ‘supremacia

especial’”.

Independente de qualquer hipótese, as normativas expedidas devem estar sempre amparadas

por lei, não podendo, portanto, contrariar o que estiver previsto em lei ou distorcer o sentido da

mesma, em especial quando for para agravar a posição jurídica dos destinatários ou terceiros.

Obviamente, princípios jurídicos também não podem ser violados, os quais só são afastáveis em

razão da necessidade do atendimento do bem jurídico comum, na exata medida da intensidade

requerida.

Nesta seara, Di Pietro (2010:472-473) afirma que a ANATEL e a ANP, sob a denominação

de órgão regulador, são as duas únicas agências previstas na Constituição nos arts. 21, XI e 177, §2º,

III. Nestes dois casos há de se reconhecer que a função normativa lhes foi delegada pela própria

norma constitucional, razão pela qual é uma função mais ampla, sem, contudo, ter o poder de inovar

no ordenamento jurídico, já que a função reguladora não se confunde com a função legislativa. Se a

interpretação dada aos poderes normativos dessas duas agências fosse no sentido de as equiparar ao

Poder Legislativo haveria violação à tripartição dos poderes, com flagrante ofensa à independência e

autonomia do Poder Legislativo. No que tange às demais agências, a delegação lhes é feita pela

própria lei instituidora. Desta forma, sua função normativa reguladora não pode ultrapassar aquela

exercida pelos demais órgãos e entidades da Administração Pública, sob pena de

inconstitucionalidade. Sendo assim, é-lhes vedado regulamentar conteúdo não disciplinado em lei

nem regulamentar diretamente as leis, já que esta é competência do chefe do Poder Executivo. De

maneira resumida, a autora afirma que as normas passíveis de expedição pelas agências se

restringem a: “a) regular a própria atividade da agência por meio de normas de efeitos internos; (b)

conceituar, interpretar, explicitar conceitos jurídicos indeterminados contidos em lei, sem inovar na

ordem jurídica”.

A par da questão da invasão das competências legislativas, a atribuição das função reguladora

enseja, também, uma divisão entre espécies de agências. Di Pietro (2010:468) elucida que, em razão

do sentido amplo de regulação, há dois tipos de agências: “a) as que exercem, com base em lei, típico

poder de polícia, com a imposição de limitações administrativas, previstas em lei, fiscalização,

repressão”, que é o caso da ANVISA e ANS; e “b) as que regulam e controlas as atividades que

constituem objeto de concessão, permissão ou autorização de serviço público (telecomunicações,

energia elétrica, transportes etc.) ou de concessão para exploração de bem público (petróleo e outras

riquezas minerais, rodovias etc.)”. Alerta a autora que as primeiras não são em grande coisa distintas

das autarquias que já desempenhavam tal função, como o Bacen, Cade, Conselho Monetário

Nacional... Já a segunda espécie assume relevo de novidade no direito brasileiro, em razão do papel

que desempenham, em razão da concessão, permissão e autorização, que antes eram poderes de

titularidade da Administração direta, na qualidade de poder concedente. VER ANTAQ (agência

nacional de transporte aquaviário), ANA (agência nacional de águas), ANCINE (criada por medida

provisória).

Os contratos de concessão possuem dois aspectos: o primeiro é quanto a seu objeto, fazendo

referência à execução da atividade delegada ao particular; o segundo é financeiro, diz respeito aos

direitos do contratado (normalmente empresa capitalista que visa lucro). Daí concluí-se que há, no

contrato de concessão, regras regulamentares – para a garantia da prestação do serviço na forma mais

adequada ao interesse coletivo – e as cláusulas contratuais – que visam assegurar o direito ao

equilíbrio econômico-financeiro. Em razão das primeiras regras, são reconhecidos poderes à Adm

concedente: que pode fixar e alterar unilateralmente as cláusulas regulamentares, emcampação,

intervenção, poder sancionatório, decretar a caducidade, direção e controle sobre a execução do

serviço e uso compulsório de recursos humanos e materiais da empresa. Esses poderes eram,

antigamente, exercidos diretamente pela Administração direta, entretanto, com a criação das

agências, estas funções vêm sendo por elas assumidas.

Em razão desta assunção de poderes entende-se que existe real necessidade de que seja

outorgada certa “independência em relação ao governo no que tange a vários aspectos de sua

atuação. Se há interferência do governo, o sistema perde sua pureza e vocação” (Carvalho Filho,

2009:467).

Di Pietro (2010:469) observa que não existe uma disciplina única para as agências, apesar de

que a instituição de cada uma delas tem se orientado pelos mesmos moldes, e vão sendo criadas por

leis esparsas, sob a denominação de autarquias em regime especial. Celso A B de Mello (2010:173174) afirma ser possível retirar o significado de “regime especial” das leis que criam as agências.

Assim, a lei que criou a ANATEL traz como características especiais, no seu art. 8º, §2º, a

“independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de

seus dirigentes e autonomia financeira”. Já na lei que criou a ANS o “regime especial” está refletido

em seu art. 1º, que estabelece a “autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de

recursos humanos, autonomia nas suas decisões técnicas e mandato fixo de seus dirigentes”. Há

outros exemplos que levam à conclusão genérica de que, nas palavras de Di Pietro (2010:469), o

regime especial consiste “em maior autonomia em relação à Administração Direta; à estabilidade de

seus dirigentes, garantida pelo exercício de mandato fixo, que eles somente podem perder nas

hipóteses expressamente previstas, afastada a possibilidade de exoneração ad nutum; ao caráter final

de suas decisões, que não são passíveis de apreciação por outros órgãos ou entidades da

Administração Pública”.

Em relação aos dirigentes, a lei 9.986/00 uniformizou as normas sobre seu provimento ao

estabelecer que serão escolhidos pelo Presidente da República, carecendo a indicação de aprovação

do Senado Federal. Prevê o art. 4º que as agências são dirigidas por colegiado, com um conselho

diretor ou diretoria composta por conselheiros ou diretores, sendo um deles o presidente ou diretorgeral ou diretor-presidente. O art. 5º determina que os membros desse colegiado sejam brasileiros, de

reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos

para os quais serão nomeados.

Fernanda Marinela afirma que a função de normatização de setores implica maior liberdade,

logo maior autonomia. Quanto aos dirigentes, afirma ser a “investidura ou nomeação especial”, já

que a nomeação não é livre, por depender de sabatina do Senado, além de não poder ser exonerado

ad nutum durante a vigência do mandato fixo. Há projeto de lei que pretende unificar o prazo do

mandato para 4 anos. Antes do prazo deve haver ou condenação ou renúncia ao cargo. É de se

salientar a quarentena do dirigente quanto à atuação na iniciativa privada no mesmo setor da Agência

da qual era dirigente. A quarentena não impede atuação em outro cargo público ou para outro setor.

Durante este período, em regra de 4 meses, o ex-dirigente continua recebendo a remuneração, já que

porta ainda informações privilegiadas (a quarentena pode ser de 12 meses).

É de se observar que o procedimento licitatório é diferente das demais autarquias. As

agências reguladoras, de acordo com 9472/97, poderiam estabelecer seu procedimento próprio

observando as formas pregão e consulta. Esta regra foi objeto da ADI1668, o STF decidiu a

inconstitucionalidade do procedimento próprio, logo as agências reguladoras se subordinam à lei

8666; mas o STF deixou passar o pregão e a consulta, que são as modalidades próprias. A consulta

não é regulamentada, mas o pregão é regido pela lei 10520/2002. No que toca ao regime de pessoal,

a lei 9986/00 define que o pessoal das agências será regido pela CLT com contratos temporários (que

não tem concurso público). Mais uma vez o STF teve de se pronunciar, ao julgar a ADI 2310, em

sede de cautelar, que a “contratação temporária” via CLT é inconstitucional; a necessidade é

permanente, não temporária, logo o regime correto é o regime de cargo público, estatutário, para

provimento definitivo. No curso do julgamento do mérito veio a MP 155/2003, que foi convertida na

lei 10871/04, na qual o Presidente da República criou cargos. Assim, a ADI perdeu o objeto. Daí o

Presidente da República vem editando MP prorrogando por mais um ano os contratos temporários

desde 2003 e os concursos não vieram. A matéria hoje é objeto da ADI 3678, ainda pendente de

decisão.

A AEB (agência espacial brasileira) é só autarquia não é agência reguladora, ABIN é órgão

da administração direta. CVM (comissão de valores mobiliários) é agência reguladora, apesar de não

ter o nome.

OBS: Conselhos de Classe originariamente tinham natureza de autarquida. Com a lei 9649/98 ficou

determinado que deveriam ter personalidade de direito privado e receberiam delegação. Essa lei foi

objeto de ADI 1717 no STF, que decidiu que os conselhos de classe ao exercerem poder de polícia

não poderiam ter natureza de direito privado, já que este poder de polícia não pode ser transferido a

particular em nome da segurança jurídica, logo conselho de classe tem de ter natureza pública,

voltando a ser autarquia. Isso importa que a anuidade que o conselho cobra terá natureza de

contribuição, logo é um tributo. Assim, ao não pagar a anuidade gera a cobrança via execução fiscal,

o que faz com que os conselhos de classe estão, portanto, sujeitos às regras de contabilidade pública

e sob o controle e fiscalização do Tribunal de Contas. A OAB é sui generes, que só aproveita as

benesses das autarquias e não as suas obrigações. O STF (ADI 3026) já determinou que a anuidade

da OAB não tem natureza de tributo, e sim de preço, por isso não cabe execução fiscal (cabendo a

execução comum) e não está sujeita ao controle e fiscalização do Tribunal de Contas. E mais, não

precisam fazer concurso público para contratar pessoal.

OBS2: Autarquia territorial é o próprio território, já que o território não é ente político, para conferir

personalidade de direito público os administrativistas como autarquia territorial.

Fundações Públicas:

Natureza Jurídica:

O decreto-lei 200/67, no art. 5º, IV, assim conceitua fundação pública: “Fundação Pública - a

entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude

de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos

ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos

respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes”.

Em que pese ter incluído as Fundações Públicas no rol das pessoas jurídicas de direito

privado, a discussão acerca da natureza jurídica dessas entidades não foi apaziguada. Celso A B de

Mello (2010:184), por exemplo, afirma categoricamente que a “afirmação normativa de que as

fundações públicas são pessoas de Direito Privado” é um absoluto equívoco. O mundo inteiro, a

exceção do Brasil, reconhece a essas entidades a natureza de pessoa de Direito Público, em razão do

regime jurídico a que se submetem. Regime este que também no Brasil é de direito público, uma vez

que as fundações têm titularidade de poderes públicos e não só a mera execução de serviços

públicos. O fato de o decreto-lei 220/67 estabelecer que as fundações serão sujeitos de direito

privado não faz com que aquelas entidades criadas com características de sujeito de direito público e

sob o regime de direito público se transformem em sujeitos de direito privado. E o que aconteceu no

Brasil foi justamente isso, a criação de diversas fundações sob o regime de direito público com

diversas características de pessoa de direito público, em nada distintas das autarquias. A razão pela

qual, indica o autor, de seu batismo enquanto pessoas de direito privado é que, em sendo pessoas de

direito público estão sujeitas aos controles típicos da vinculação do ente descentralizado à pessoa

criadora, ao adotar a personalidade de direito privado, as fundações (verdadeiras autarquias

disfarçadas) se esquivariam de tais controles moralizadores.

Di Pietro (2010:434), por seu turno, indica a existência de duas correntes: a primeira pugna

pela personalidade privada de todas as fundações instituídas pelo Poder Público; a outra entende

existirem fundações de direito público, que seria uma modalidade de autarquia, e fundações de

direito privado.

Celso A B de Mello (2010:184) assevera que com o advento da CF/88 já não há mais o que se

discutir sobre a natureza jurídica das fundações, posto que ao estabelecer que os servidores da Adm

direta, autarquias e fundações públicas estariam sob o mesmo teto remuneratório. Tal tratamento,

afirma o autor, se deve em razão de os constituintes, logo, por consequência, a própria constituição,

entenderem que as fundações públicas são pessoas de direito público. Desta feita, após longas

considerações sobre o tratamento conferido aos servidores das fundações pela Constituição, o autor

conclui que “as chamadas fundações públicas são pura e simplesmente autarquias, às quais foi dada

designação correspondente à base estrutural que têm” (2010:186). Isto porque no direito brasileiro,

como já no início do século ensinava Lacerda de Almeida (1905), as pessoas jurídicas (sejam

públicas ou privadas) podem ser classificadas em duas categorias: pessoas de base corporativa

(associações, corporações, sociedades) e as pessoas de base fundacional. As primeiras têm por

substrato um grupo de pessoas, as segundas um patrimônio a qual se atribuiu personalidade em busca

da consecução de uma finalidade. Assim, para não permitir que a base estrutural da entidade pudesse

afastar o regime jurídico que a Constituição a elas queria conferir, ficaram previstos em seu texto

duas pessoas estatais, com realidades idênticas, porém nomes distintos. E conclui dizendo que “uma

vez que as fundações públicas são pessoas de Direito Público de capacidade exclusivamente

administrativa, resulta que são autarquias e que, pois, todo o regime jurídico dantes exposto, como

concernente às entidades autárquicas, aplica-se-lhes integralmente”.

A este respeito, Carvalho Filho (2009:494) elucida que as fundações são oriundas do direito

privado e se caracterizam pela atribuição de personalidade jurídica a um patrimônio que deverá

atender um certo fim social. Indica, em seguida, as características básicas da fundação: a figura do

instituidor (não se pode abstrair da fundação o sujeito que fez a dotação do seu patrimônio); o fim

social da entidade; e a ausência de fins lucrativos. A diferença entre as fundações públicas, esclarece

o autor, e as fundações regidas pelos arts. 62 a 69 do CC, é que a figura do instituidor naquelas é o

Estado. Desta feita, têm-se as fundações públicas, instituídas pelo Estado, e as fundações privadas,

instituídas por pessoas da iniciativa privada. A polêmica sobre a natureza jurídica das fundações, na

opinião do autor, é lamentável, e não acrescenta em nada à técnica jurídica.

Informa haver duas correntes sobre a questão. A corrente dominante seria a que entende que o

Poder Público pode instituir fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito

Privado. Corrente esta adotada por Di Pietro (2010:435): “em cada caso concreto, a conclusão sobre

a natureza jurídica da fundação – pública ou privada – tem que ser extraída do exame da sua lei

instituidora e dos respectivos estatutos”. Carvalho Filho (2009:495) anota que, para os seguidores

desta corrente, as fundações de direito público se caracterizam como verdadeiras autarquias, razão

pela qual os vocábulos autarquia fundacional ou fundações autárquicas tornaram-se tão conhecidos.

Esclarece, ainda, que o STF adotou este posicionamento ao decidir o RE 101.126-RJ (Rel. Moreira

Alves, sob a CF/67) destacando que “nem toda fundação instituída pelo Poder Público é fundação de

direito privado. As fundações, instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço

estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais, são

fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público. Tais fundações são

espécie do gênero autarquia, aplicando-se a elas a vedação que alude o §2º do art. 99 da Constituição

Federal”.

A segunda corrente, capitaneada por Hely Lopes Meirelles, assevera que não pode haver

fundações públicas de direito público, sendo figura típica de direito privado e dele oriundo, a

personalidade jurídica de todas as fundações é de direito privado, inobstante o seu instituidor. De

acordo com este doutrinador é impossível uma entidade ser espécie de outra sem seus conceitos se

confundirem, e afirma que o novel posicionamento do STF trará muitos problemas para a

administração pública, ao excluir o controle do Ministério Público e mantendo-se somente o do

Tribunal de Contas (1998:305-306).

Para Carvalho Filho (2009:496) o pensamento de Hely Lopes Meirelles parece ser o mais

acertado, já que a criação de Fundações pelo Estado seria em razão de desempenhar atividades

sociais com maior flexibilidade, tal como as fundações instituídas por particulares. Comenta que

também gera estranheza tratar fundação como espécie do gênero autarquia. Para submeter uma

entidade ao regime das autarquias, bastava criar uma autarquia e não uma fundação, que tem

finalidades distintas. Tal caracterização leva a conclusão forçada de que algumas fundações são

autarquias e outras não.

Para Di Pietro (2010:435) a questão aparenta certa simplicidade: “Quando o Estado institui

pessoa jurídica sob a forma de fundação, ele pode atribuir a ela regime administrativo, com todas as

prerrogativas e sujeições que lhe são próprias, ou subordiná-la ao Código Civil, neste último caso,

com derrogações por normas de direito público. Em um ou outro caso se enquadram na noção

categorial do instituto da fundação, com patrimônio personalizado para a consecução de fins que

ultrapassam o âmbito da própria entidade”.

De uma forma ou de outra o Supremo, detentor da palavra final nas interpretações de cunho

constitucional, determinou os requisitos a serem observados quando da verificação se a fundação

pública é de direito público ou privado: “desempenho de serviço estatal; regime administrativo;

finalidade; e origem dos recursos”. Carvalho Filho (2010:497) analisa os quatro fatores apontados

pelo STF como distintivos, e conclui que o único capaz efetivamente de diferenciar uma fundação de

natureza pública para uma privada é a origem dos recursos, posto que se deve admitir que “aquelas

cujos recursos tiverem previsão própria no orçamento da pessoa federativa e que, por isso mesmo,

sejam mantidas por tais verbas” sejam fundações estatais, por seu turno, as fundações de natureza

privada “serão aquelas que sobrevivem basicamente com as rendas dos serviços que prestem e com

outras rendas e doações oriundas de terceiros”.

Regime Jurídico:

Há dois regimes jurídicos aplicáveis às fundações, a depender se são instituídas como de

direito público ou privado.

Fundação de direito privado

Di Pietro (2010:436) observa que mesmo quando a personalidade jurídica da fundação

instituída pelo Estado é privada, ela nunca estará inteiramente submetida ao regime privado. A este

respeito, argumenta que, sob determinados aspectos, estará sempre sob o regime público, como se

verifica com o a fiscalização financeira e orçamentária – controle externo – e com o controle interno

exercido pelo Poder Executivo.

Informa, a autora, que a “posição da fundação privada perante o poder público é a mesma das

sociedades de economia mista e empresas públicas; todas elas são entidades públicas com

personalidade jurídica de direito privado, pois todas elas são instrumentos de ação do Estado para a

consecução de seus fins; todas elas submetem-se ao controle estatal para que a vontade do ente

público que as instituiu seja cumprida; nenhuma delas se desliga da vontade do Estado, para ganhar

vida inteiramente própria; todas elas gozam de autonomia parcial, nos termos outorgados pela

respectiva lei instituidora” (2010:436-437).

Aponta distinções quanto a fundação pública de direito privado instituída por particular e pelo

Estado: “na fundação, o instituidor gás a dotação de determinada universalidade de bens livres,

especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la; o seu

estatuto é feito pela pessoa por ele designada ou pelo Ministério Público, a quem compete velar pela

fundação”. E continua: “o papel do instituidor exaure-se com o ato da instituição; a parti do

momento em que a fundação adquire personalidade jurídica, ela ganha vida própria. O instituidor

nenhum poder mais exerce sobre ela; seu ato é irrevogável. (...) O patrimônio da fundação destaca-se

do patrimônio do fundador e com ele não mais se confunde”.

Estas seriam, portanto, características das fundações instituídas por particulares. O que se

passa nas fundações de direito privado instituídas pelo Estado é algo diferente, em que pese a lei

determinar a aplicação do CC. Assevera a autora que: “em primeiro lugar, o Poder Público, ao

instituir fundação, seja qual for o regime jurídico, dificilmente pratica simples ato de liberalidade

para destacar bens de seu patrimônio e destiná-los a fins alheios que não sejam de interesse do

próprio Estado. Este, ao instituir fundação, utiliza tal espécie de entidade para atingir determinado

fim de interesse público, serve-se da fundação para descentralizar a execução de uma atividade que

lhe compete, da mesma forma que o faz em relação às autarquias, sociedades de economia mista e

empresas públicas, às quais confere a execução de serviços públicos” (2010:437-438).

Observa, ainda, que, como o interesse público pode ser variado, a finalidade da fundação

também pode ser mudada pelo ente que a instituiu, alterando ou revogando a lei que a criou, e que a

impossibilidade desta hipótese configuraria violação ao princípio da indisponibilidade do interesse

público. Ao contrário do que ocorre com as fundações instituídas por particulares, cujo ato de

instituição é irrevogável ao instituidor, a fundação instituída pelo Poder Público pode ser extinta a

qualquer momento, e sendo o caso de alteração da lei que rege a fundação, não se faz necessária

decisão prévia dos dirigentes da entidade. Conclui a autora que, “enquanto no direito privado a

fundação adquire vida própria, independente da vontade do instituidor (que não poderá nem mesmo

fiscalizar o cumprimento da sua manifestação de vontade, já que essa função foi confiada ao

Ministério Público), a fundação instituída pelo Estado constitui instrumento de ação da

Administração Pública, que se cria, mantém ou extingue na medida em que sua atividade se revelar

adequada à consecução dos fins que, se são públicos, são também próprios do ente que a instituiu e

que deles não pode dispor” (2010:438).

Por fim, a autora critica a fiscalização exercida pelo Ministério Público, posto que tem por

única utilidade sobrecarregar a entidade, que acaba por realizar controles duplicados com o mesmo

objetivo. Afinal, todas as fundações estão sob a supervisão ministerial, além da fiscalização

financeira e orçamentária a cargo do TCU, conforme arts. 71; 49, X; 165, §5º e 169, §1º. Argumenta

que para as fundações instituídas por particulares há sentido em se atribuir a função ao MP em razão

da necessidade de manter a entidade dentro dos objetivos para os quais foi criada, uma vez que

adquire vida própria, estando o instituidor impedido de interferir. Para arrematar, traz citação de

Pontes de Miranda, que assevera que nas fundações instituídas pelo Estado “há o poder de ingerência

do Estado, que se não confunde com o dever de velar exercido pelo Poder Público e que se constitui

em característica da fundação de direito privado” (apud, 2010:439).

De forma genérica, pode-se dizer que o que resta do regime de direito privado é: “seus bens

não se equiparam a condição de bens públicos, em geral não praticam atividades relacionadas ao

poder de império do estado, não possuem poder normativo, não estão sujeitas ao regime dos

precatórios, não possuem capacidade tributária ativa e adquirem personalidade apenas após o registro

de seus atos constitutivos” (Sergimar).

Di Pietro (2010:441) menciona que com a EC19/98 a CF deixou de mencionar o termo

fundação pública, adotando somente o vocábulo fundação. Desta feita, deve-se entender que todos os

dispositivos em que não haja a especificação da personalidade jurídica da fundação é em razão de

pretender alcançar a todas as fundações sejam de direito público ou privado. Assim, sobra muito

pouca coisa não derrogada pelo direito público a ser aplicado às fundações de direito privado, sendo

estas, ao entender da autora, predominantemente públicas: subordinam-se ao controle do TCU e a

supervisão ministerial; sua constituição se dá por lei, logo só pode ser extinta por lei; os empregados

são equiparados aos servidores públicos para fins do art. 37 da CF (inclusive no que tange a

acumulação de cargos); submetem-se à lei 8.666/93 (licitações); imunidade tributária conforme o art.

150, §2º, CF; entre outras derrogações.

Fundação de direito público

O regime aplicado às fundações de direito público é basicamente o regime das autarquias.

Diferenciam-se das fundações de direito privado nos seguintes aspectos (Di Pietro, 2010:442-443):

“presunção de veracidade e executoriedade dos seus atos administrativos; inexigibilidade de

inscrição de seus atos constitutivos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, porque a sua

personalidade Jurídica já decorre de lei; não submissão à fiscalização do Ministério Público;

impenhorabilidade dos seus bens e sujeição ao processo especial de execução estabelecido pelo

artigo 100 da Constituição [precatório]; juízo privativo (art. 109, inciso I, da Constituição Federal).

Em resumo, usufruem dos privilégios e prerrogativas e sujeitam-se às mesmas restrições que, em

conjunto, compõem o regime administrativo aplicável às pessoas jurídicas públicas”.

Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista:

Conceito

De acordo como art. 5º do Decreto 200/67, as empresas públicas são: “a entidade dotada de

personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União,

criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por

força de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas

admitidas em direito”. Celso A B de Mello (2010:190) adverte sobre a impropriedade deste conceito

legal, uma vez que a “exploração de atividade econômica” não é o único fim pelo qual podem ser

criadas as empresas públicas, logo, não deveria ser utilizado como elemento definidor. Isto ocorre,

inclusive, por determinação constitucional, que prevê a criação de empresas públicas com a

finalidade de prestação de serviço público, serviços qualificados privativos de entidade estatal ou da

própria União, ou para realizar obras públicas, ou desenvolver outras atividades. Tendo por base uma

perspectiva hermenêutica, de acordo com a qual não se pode interpretar o direito de modo a tornar o

ordenamento um absurdo, o autor chega à conclusão de que, quando da elaboração do conceito, os

“espertos” que o formularam tinham em mente uma ideia pouco jurídica do que seria a atividade

econômica, e quiseram dizer, por meio da expressão “exploração de atividade econômica”, que a

atividade desempenhada se dá mediante prestações remuneradas.

Por esta e outras razões, Celso A B de Mello (2010:187) assevera empresa pública “é a

pessoa jurídica criada por força de autorização legal como instrumento de ação do Estado, dotada de

personalidade de Direito Privado, mas submetida a certas regras especiais decorrentes de ser

coadjuvante da ação governamental, constituída sob quaisquer das formas admitidas em Direito e

cujo capital seja formado unicamente por recursos de pessoas de Direito Público interno ou de

pessoas de suas Administrações indiretas, com predominância acionária na esfera federal”. Só não

pode ser SA de capital aberto!

Conforme indica o art. 5º do Decreto-lei 200/67, sociedade de economia mista é: “a entidade

dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade

econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua

maioria à União ou a entidade da Administração Indireta”. Celso A B de Mello (2010:192) afirma

que a impropriedade constante da definição legal (para além de todas as críticas efetuadas às

empresas públicas que também aqui são adequadas) da sociedade de economia mista é a ausência de

um elemento deveras importante à sua conceituação: a conjugação de capitais de pessoas

governamentais com capitais particulares, característica indispensável desta figura, cuja ausência

gera confusões lamentáveis. Renova a crítica sobre a expressão “exploração de atividade

econômica”, posto existirem diversas sociedades de economia mista que prestam serviço público, e

cita o exemplo da extinta TELEBRAS. Observa a relevância de se fazer tal distinção em razão do

regime que será aplicado a estas sociedades de economia mista a depender de prestarem serviço

público ou explorarem atividade econômica.

Decorre do exposto que, segundo Celso A B de Mello (2010:191), sociedade de economia

mista é “a pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei, como um instrumento de ação do Estado,

dotada de personalidade de Direito Privado, mas submetida a certas regras especiais decorrentes

desta sua natureza auxiliar da atuação governamental, constituída sob a forma de sociedade anônima,

cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União ou entidade de sua Administração

indireta, sobre remanescente acionário de propriedade particular”.

Para Carvalho Filho (2009:470-471) o termo “empresa pública” indica que “a forma

empresarial adotada pelo estado não é livre, mas, ao revés, há uma relação de controle entre o Estado

e tais empresas”. Já a expressão “sociedade de economia mista” revela sua natureza de sociedade por

ações, “adequadas para atividades empresariais, sendo as ações distribuídas entre o Governo e

particulares, com o visível objetivo de reforçar o empreendimento a que se propõem”. Sendo ambas

pessoas jurídicas de direito privado. Verifica, o autor, que as empresas públicas e as sociedades de

economia mista andam lado a lado, com diversas semelhanças e que merecem ser estudadas em

conjunto. Ao tratar dos respectivos conceitos, traz alguns exemplos: empresas públicas – FINEP

(Financiadora de Estudos e Projetos), Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, BNDES,

SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados); sociedades de economia mista – Banco do

Brasil S.A., PETROBRAS, Banco da Amazônia S.A., SABESP (companhia de saneamento básico

do Estado de São Paulo). Em seguida afirma que em muitos dos casos as críticas são justas e

necessárias, mas que ainda assim os conceitos oferecidos pelo Decreto-lei 200/67 são observados

pelas pessoas administrativas dos entes federados.

Personalidade Jurídica e regime jurídico

Não há duvidas na doutrina de que sejam pessoas de direito privado, o que as distingue das

autarquias. Porém, é necessário levar em consideração o objetivo que o Estado buscava alcançar com

a criação desse tipo de pessoa de natureza empresarial. Carvalho Filho (2009:472) sustenta que,

como os órgãos estatais estão atrelados a uma infinidade de controles, o desempenho dessas

atividades via desconcentração seria impregnado de excessiva lentidão. Por outro lado, se a atividade

fosse desempenhada por entidade de personalidade de direito privado, em razão da maior

versatilidade dessas pessoas, ter-se-ia o benefício da celeridade e eficiência na consecução de seus

objetivos. É preciso ter em mente, também, que o fato de serem criadas pelo Estado faz com que boa

parte do regime de direito privado seja derrogado pelo regime público.

Surge, então, a seguinte situação: tanto as empresas públicas, como as sociedades de

economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, porém, encontram-se sob o controle do

Estado. Motivo este que leva à conclusão de que não estão nem inteiramente regidas pelo direito

privado nem se submetem inteiramente ao regime de direito público. E até mesmo a intensidade com

que se verifica a ocorrência de um regime e de outro varia conforme o objeto da estatal, como se verá

adiante.

Desta feita, conforme indica Diógenes Gasparini (2009:439), o regime das empresas públicas

é imposição constitucional, com previsão no art. 173, §1º, II, que estabelece que estas empresas se

sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no que concerne os direitos e

obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, consistindo, portanto, empresas mercantil,

industrial ou de serviço. Em que pese o art. 27 do Decreto-lei 200/67 determinar que as condições

asseguradas às empresas públicas são idênticas às do setor privado, não se pode deixar de considerar

que se não incidissem regras de direito administrativo não seriam sujeitos instituídos pelo Estado,

por esta razão a própria Constituição Federal tratou de estabelecer no inciso III do mesmo parágrafo

do art. 173 que a empresa pública deve se ater à “licitação e contratação de obras, serviços, compras

e alienações, observados os princípios da administração pública.” Além disto, os cargos são providos

mediante concurso público e é preciso autorização legislativa para sua criação. Todo este contexto

demonstra uma verdadeira natureza híbrida, já que deve, além do exposto, observar o conteúdo do

CC no que tange as entidades empresariais.

Cumpre ressaltar que os comentários acima valem também para as sociedades de economia

mista, uma vez que o art. 173 faz menção às duas espécies de entidade da adm indireta, assim como

o art. 27 do decreto-lei 200/67. Destacando apenas que o regime privado a ela referente é o das SA,

sendo que esta lei já indica quais as derrogações aplicáveis às sociedades de economia mista. Celso

A B de Mello (2010:194) alerta para o fato de que as sociedades de economia mista “não podem, sob

pretexto algum, efetuar acordos de acionistas, por via dos quais fiquem outorgados aos acionistas

minoritários poderes que lhes ensejem conduzir ou embargar a livre condução da empresa por parte

daqueles que são, ‘ex vi legis’ majoritários precisamente para terem mãos desatadas no concernente

a isto” (destaque no original).

O autor adverte, ainda, (2010:195) que se não houvesse derrogações e adaptações no regime

privado ao qual as empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista), ou seja, se

as “estatais desfrutassem da mesma liberdade que assiste ao comum das empresas privadas, haveria

comprometimento de seus objetivos e funções essenciais, instaurando-se, ademais, sério risco para a

lisura no manejo de recursos hauridos total ou parcialmente nos cofres públicos”. Ademais, sempre

que o poder público agisse nessa qualidade, estando completamente regido pelo direito privado, os

administrados não teriam meios de assegurar suas garantias e direitos frente à Administração

Pública, o que, por certo, seria uma violação da supremacia do interesse público sobre o privado.

Logo, as empresas estatais são, realmente, híbridos quanto ao regime jurídico que se lhe aplicam,

posto que, em que pese serem sujeitos de direito privado, são instituídas pelo Estado.

Com base nestas reflexões, conclui haver dois tipos de empresas públicas e sociedades de

economia mista: as que exploram atividade econômica, originariamente de competência da iniciativa

privada, mas que por relevante importância podem ser “protagonizadas” pelo Estado, que são regidas

pelo art. 173 da Constituição; e as que prestam serviço público ou coordenam a execução de obras

públicas, atividades estas constantes da esfera típica do Estado, regidas, por isso mesmo, pelo art.

175, CF. No primeiro caso é necessário que o regime se aproxime do direito privado, para que não

haja situações de indevida vantagem em relação às empresas privadas, evitando, assim, desequilíbrio

do setor econômico. Portanto é esperado que haja incidência do direito civil e empresarial, que

regulam as relações econômicas de direito privado. Não significa, com isso, que não ocorra

incidência do direito público, posto que, mesmo que indiretamente ou mediaticamente, todos os

órgãos e entidades da administração pública como um todo visam ao interesse público. Logo, devem

ser observados o princípio da autorização legal para a instituição (art. 37, XIX), o controle pelo TCU

(art. 71), controle e fiscalização pelo CN (art. 49, X), concurso público para ingresso de empregados

(at. 37, II), previsão de rubrica orçamentária (art. 165, § 5º) (Carvalho Filho, 2009:478).

No segundo caso, deve se ter em mente que as atividades tipicamente públicas devem estar

sob o conjunto de princípios da administração pública, para efetivar o devido respeito ao interesse

público. Por esta razão o regime deve ser mais aproximado daquele aplicado às pessoas de direito

público. Por esta razão, regem-se pelo art. 175, CF, que determina a prestação do serviço via

concessão ou permissão. Celso A B de Mello (2010:200-201) informa que isto, no que toca às

empresas estatais, nem sempre é verdade. De forma resumida expõe o autor que: “dentre as empresas

públicas, não serão concessionárias as formadas por capital exclusivamente da União ou por capital

dela em conjugação com o de pessoas de sua Administração indireta. Pelo contrário, sê-lo-ão se a

empresa pública for formada pela conjugação de recursos oriundos de entidades da esfera federal

associados a recursos provenientes de entidades da esfera estadual, distrital ou municipal. Já as

sociedades de economia mista em que haja, deveras – e não apenas simbolicamente -, capitais

particulares em associação com capitais advindos de entidade governamental serão sempre

concessionárias de serviço público”. Tal conclusão se dá em razão de algumas empresas e sociedades

são constituídas como fachada, apenas para assumir tal forma jurídica, o que não justificaria o

“específico plexo de direitos oponíveis pelo concessionário ao concedente”, já que refletem lados de

uma mesma estrutura. Quando a empresa presta serviço público e a carga tributária é repassada junto

com o valor do serviço ela não terá privilégios tributários, não repassando a carga tributária ela terá

privilégios conforme o art. 150, § 3º.

Por fim, para encerrar o debate sobre o regime jurídico, é necessário esclarecer qual seja a lei

a que o art. 173 se refere. Carvalho Filho (2009:479) esclarece que existem duas correntes a este

respeito: uma que afirma que seja editada por cada pessoa federativa com fins a disciplinar as

próprias empresas estatais, abrangendo tão somente aquelas que explorem atividade econômica; a

outra defende que o estatuto das empresas públicas e sociedades de economia mista deve ser

regulamentado por lei federal, estabelecendo as linhas gerais e diretrizes básicas, que deverão nortear

a atuação legiferante estadual, distrital e municipal, vinculando os respectivos legislativos às

premissas postas, a exemplo do que ocorre com a licitação. Esta corrente se apresenta como mais

acertada, posto que evita um caos administrativo, em que cada ente federativo proporcionaria

tratamento diferenciado para suas estatais, para se ter uma leve noção só os Municípios ultrapassam

5000, ou seja, seriam 5000 tratamentos diferentes para as empresas estatais. Ademais há aspectos

que fogem à competência dos demais entes federativos, por constarem como competência exclusiva

da União, como os princípios constitucionais específicos.

Criação:

Com a EC 19/98 a redação do art. 37, XIX, passou a ser “somente por lei específica poderá

ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e

de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação”. Assim,

não é a lei que cria as empresas públicas e as sociedades de economia mista, mas apenas autoriza a

sua instituição. Por seu turno, o Decreto-lei 200/67, no art. 5º, II e III, há previsão de que ambas são

criadas por lei específica. Assim, houve avanço na dicção constitucional, posto que em que pese a

participação do Legislativo no procedimento, evitando uma apreciação exclusivamente do Executivo,

sem, contudo, impedir que estas pessoas adotem o regime de direito privado. Assim, nas palavras de

Carvalho Filho (2009:473), deve o “Estado providenciar a prática do ato que contenha o estatuto, ou

dos próprios atos constitutivos da entidade, para que sejam inscritos no registro próprio, fato que dá

início à existência legal da pessoa jurídica, como, aliás, está claro no art. 45 do Código Civil”.

Assim como houve necessidade de autorização para a instituição de empresa pública ou

sociedade de economia mista, é preciso, igualmente, de lei autorizadora para a sua extinção. Importa

dizer, com isso, que o Executivo não pode a seu arbítrio extinguir uma estatal.

Objeto:

De acordo com a definição legal das empresas públicas e sociedades de economia mista, o

objeto dessas entidades é o desempenho de atividade econômica. A Constituição, no art. 173,

reafirma tal desiderato. Ressalta-se que o Estado só atua diretamente no domínio econômico,

explorando atividade econômica, de forma excepcional.

Celso A B de Mello (2010:194) assevera que as empresas estatais são “fundamentalmente e

acima de tudo, instrumentos de ação do Estado. O traço essencial caracterizador destas pessoas é o

de se constituírem em auxiliares do Poder Público; logo, são entidades voltadas, por definição, à

busca de interesses transcendentes aos meramente privados”. Tais interesses transcendentes aos

meramente privados não constituem apenas a exploração de atividade econômica, mas também a

prestação de serviço público.

Carvalho Filho (2009:475-476) afirma que, em que pesem as críticas dos mais elevados

doutrinadores, não há incompatibilidade de conceitos, uma vez que a atividade econômica pode ser

entendida em sentido amplo e em sentido estrito. No primeiro, importa a “utilização de recursos

visando à satisfação de necessidades”, desta feita, é possível entender que os serviços públicos são

atividades que, por meio da utilização de recursos, satisfaçam necessidades públicas.

Portanto, percebe-se na doutrina que a expressão atividade econômica é mais uma destas

expressões camaleão (termo de W. N. Hohfeld), que exige ato de interpretação, de acordo, também,

com o contexto lingüístico. Afinal, como bem observa Karl Larenz1, “a linguagem jurídica deve ser

entendida como ‘jogo de linguagem’”.

Tendo em conta que a própria CF aparta atividade econômica de serviços públicos

(confirindo-lhes tratamento particular), deve-se precisar a distinção entre as expressões. Eros Grau

observa que, num primeiro momento, inexiste oposição entre atividade econômica e serviço público,

estando esta subsumida a primeira. Isto porque a prestação de serviço público volta-se, por meio de

utilização de bens e serviços (recursos escassos), à satisfação de necessidades. Desta feita, serviço

público é tipo de atividade econômica “cujo desenvolvimento compete preferencialmente [não

exclusivamente, já que pode ser executado pelo setor privado por meio de permissão ou concessão]

ao setor público” (GRAU, 2007:103).

Em momento posterior assevera que atividade econômica tanto tem conotação de gênero

quanto de espécie. Assim, o gênero atividade econômica comporta duas espécies: serviço público e

atividade econômica. Nota-se, portanto, claramente a ambigüidade da expressão. A 1a (gênero) é a

atividade econômica em sentido amplo e a 2a (espécie) é a atividade em sentido estrito (que o autor

substitui, por vezes, pelo termo iniciativa econômica). Por fim, destaca que, às duas espécies já

citadas, deve-se adicionar as atividades ilícitas, que são atividades econômicas em sentido amplo

vedadas por lei (v.g. comércio de drogas, proxenetismo, etc).

Logo, temos que o sentido de atividade econômica empregado no art. 170 é de sentido amplo,

enquanto no art. 173 e seu §1o já se dá no sentido estrito. Este parágrafo, inclusive, dá azo à distinção

entre empresa estatal que exerce atividade econômica em sentido estrito e a empresa estatal

prestadora de serviço público (diferença já tratada pela jurisprudência do STF), já que o ditame se

“A observação de que um mesmo termo possa significar algo completamente distinto, conforme o contexto em que é