Introdução

1 - FARMACÊUTICO HOSPITALAR E A MONITORIZAÇÃO DE FÁRMACOS

A actividade farmacêutica sofreu grandes alterações nos últimos 30 anos. A nível

hospitalar o desenvolvimento pelo farmacêutico de actividades clínicas alicerçou-se na

assunção das suas competências, encontrando motivação adicional na realização

profissional e respectivas contrapartidas na gestão financeira (Strand et al., 1988; Kasperek

et al., 1991; McMullin et al., 1999; Clopés et al, 2000). Como resultado de um

envolvimento crescente com a componente clínica, cedo se percebeu que o farmacêutico

clínico podia criar e usufruir de uma base de dados com enorme potencial para os avanços

terapêuticos (Sheiner et al., 1977). Hoje, é amplamente aceite que essa base de dados ao

ser construída deve ser composta por:

1. Dados demográficos e clínicos do doente;

2. Identificação de problemas medicamentosos;

3. Descrição dos resultados terapêuticos desejados;

4. Enumeração de todas as alternativas terapêuticas que levem aos resultados

desejados;

5. Escolha da recomendação medicamentosa mais adequada para alcançar esses

mesmos resultados;

6. Estabelecimento de um plano para acompanhamento terapêutico.

Assim, as funções do farmacêutico hospitalar consistem em:

1. Conhecer profundamente o doente nas suas diferentes vertentes: idade, altura,

peso, sexo, etnia, anamenese medicamentosa, história de patologias, alergias,

hábitos alcoólicos e/ou tabágicos, alimentação e adesão à terapêutica.

2. Proceder à revisão farmacológica com base nos sinais vitais do doente e

resultados laboratoriais que, no seu conjunto, permitem avaliar o efeito dos

medicamentos sobre o organismo e vice-versa.

3. Avaliar a terapêutica instituída, gerando recomendações fundamentadas na

situação/evolução fisiopatológica do doente.

27

Introdução

Esta acção farmacêutica conduz a um aumento da eficácia, segurança, conforto,

conveniência e adesão a um regime terapêutico (Strand et al., 1988; Brown, 1991; Hawkey

et al., 1990; Bjornson et al., 1993; Scroccaro et al., 2000). No entanto, para que toda esta

acção seja desenvolvida de forma eficaz e completa, é necessário proceder a uma

monitorização contínua de todo o processo.

A monitorização terapêutica de fármacos é uma das actividades desenvolvidas pelo

farmacêutico hospitalar no âmbito da sua actividade clínica (Figura I 1). A sua

implementação promove a qualidade de vida do doente, conseguindo-se simultaneamente

uma optimização do custo-benefício associado à intervenção medicamentosa (Strand et al.,

1988; Bjornson et al., 1993; Riba et al., 2000).

Monitorização Terapêutica

Resolução do problema

com o prescritor

Documentação e

Registo do problema

com revisão diária

Aplicação de critérios de uso de

medicamentos e vigilância das

restrições.

Monitorização farmacocinética

Prescrição

Identificação do problema

Serviços Farmacêuticos

Monitorização Terapêutica

de Fármacos

Direcção Hospitalar

Contacto directo

com o doente

Informação

Comissões Hospitalares:

Farmácia e Terapêutica

Antibióticos

Oncológica

Nutrição

Higiéne

Farmacovigilância

Distribuição

Farmacêutico

Controlo dos Medicamentos

usados no hospital:

Formulário e adenda

Restrições de uso

Protocolos aprovados

Boletins informativos

Protocolos médicos escritos

Registo de reacções adversas

Auditorias

Figura I 1 – Organigrama de actividade farmacêutica na monitorização do uso de

medicamentos. (adaptado de Huntress et al., 1990)

28

Introdução

Os principais candidatos a uma monitorização terapêutica mais apertada incluem doentes

com as seguintes características: (Riba et al., 2000):

• Insuficiência renal;

• Idade superior a 65 anos (pela sua deterioração orgânica e politerapia);

• Medicados com fármacos com estreita margem terapêutica (monitorização

farmacocinética clínica);

• Sonda nasogástrica (adequar o medicamento à via);

• Antibioterapia com mais de 10 dias de tratamento;

• Terapia parenteral em doentes que toleram a via oral (passagem para via oral).

Uma das formas práticas de monitorização terapêutica é a revisão das prescrições, o que no

mínimo, mostra ser uma forma eficaz de prevenir erros de medicação; outra é a presença

do farmacêutico na enfermaria e na visita geral do serviço, pois aumenta a aceitação das

alterações terapêuticas propostas. Embora esta última acção dependa da capacidade do

farmacêutico estabelecer relações interpessoais (Leape et al., 1999). No caso concreto da

monitorização sérica de fármacos é fundamental esta relação de confiança para que haja

efeitos práticos, ou seja, boa aceitação das propostas efectuadas (Burkle, 1990; Ismail et al.,

1997).

1.1 - PERSPECTIVA HISTÓRICA

Tendo presente a frase de Voltaire proferida no século XVIII – “os médicos usam

medicamentos que conhecem pouco para tratar doenças que conhecem menos em pessoas

que não conhecem nada”, pode dizer-se que se avançou alguma coisa em qualquer uma

destas áreas, mas os conhecimentos em farmacoterapia ainda estão longe de serem óptimos.

Na realidade, continuam a existir franjas populacionais que são grupos “órfãos

terapêuticos” (Smith, 1977; Shirkey et al., 1983), para os quais a monitorização de

fármacos é um passo essencial para a optimização terapêutica, especialmente para

medicamentos que apresentam um índice terapêutico baixo (Weber et al., 1993).

Com a instituição da determinação de concentrações séricas de um medicamento no

sentido de se proceder à optimização do regime posológico de um indivíduo, nasceu a

chamada monitorização terapêutica de fármacos.

29

Introdução

Por monitorização sérica de fármacos entende-se, então, a utilização conjunta de

concentrações séricas e critérios farmacocinético-farmacodinâmicos, com o objectivo de

optimizar os regimes farmacoterapêuticos com vista à individualização posológica

(Maddox, 1987). De uma forma geral, a monitorização das concentrações séricas de um

fármaco e respectiva individualização posológica encontra-se favorecida quando se

conjugam factores que dificultam enormemente a uniformização dos regimes

farmacoterapêuticos, tais como, a existência de uma estreita margem terapêutica, elevada

variabilidade inter e/ou intra-individual nos processos de disposição, e condições

fisiopatológicas que possam estar na origem de alterações farmacocinéticas e/ou da

resposta farmacológica (Matzke et al., 1983; Maddox, 1987; Weber et al., 1993).

Assim, a utilização de regimes posológicos uniformizados capazes de originar

concentrações séricas situadas dentro das margens terapêuticas definidas para cada

fármaco e respectiva patologia associada, independentemente das características

demográficas e clínicas dos doentes, constituiria a situação ideal de um ponto de vista

prático. No entanto, para que tal acontecesse, seria necessário que não existissem fontes de

variabilidade inter e intra-individual, razão pela qual se verifica que na prática clínica um

determinado regime posológico que origina uma resposta adequada num grupo importante

de doentes, pode revelar-se insuficiente nalguns casos, sendo ainda responsável pelo

aparecimento de efeitos secundários indesejáveis noutros doentes (Bauer, 1983). Por este

motivo, para que se possa garantir a eficácia e a segurança de um qualquer regime

farmacoterapêutico

torna-se

fundamental

o

desenvolvimento

do

conceito

de

individualização posológica (McLeod et al., 1985).

Considerando que a concentração sérica de um fármaco reflecte a sua presença na biofase,

uma vez conhecida essa relação, facilmente se compreende como a utilização de critérios

farmacocinéticos capazes de caracterizar os processos de absorção, distribuição e

eliminação dos fármacos poderá contribuir para uma individualização terapêutica (Aranda

et al., 1980; Spector et al., 1988). Adicionalmente, a monitorização sérica de fármacos,

para além de permitir uma melhor definição de regimes posológicos adaptados às

especificidades de cada doente, contribui também para uma mais correcta documentação

de alterações fisiopatológicas inerentes ao próprio evoluir do tratamento (Gal, 1988;

Walson et al., 1989).

Por esse motivo, não basta apenas a determinação sérica de um fármaco, sendo igualmente

necessária a avaliação da funcionalidade orgânica do indivíduo e da terapêutica instituída

30

Introdução

(Gilman, 1990). Este aspecto é particularmente importante para os escalões etários mais

baixos, razão pela qual, a monitorização de fármacos e a farmacocinética clínica

constituem para a neonatologia um desafio constante face à maturação contínua que neste

grupo se opera, havendo alterações rápidas e diárias (Gilman, 1990; Notarianni, 1990).

A revisão das pautas posológicas em recém-nascidos internados em cuidados intensivos

mostrou que os bebés com menos de 1 kg recebem cerca de 15 a 20 medicamentos e os que

têm peso superior a 2,5 kg cerca de 4 a 10 medicamentos durante o seu período de

internamento. Obviamente que a monitorização terapêutica é extremamente necessária

nesta população (Soldin et al., 2002).

Não esquecer que no recém-nascido, a monitorização de fármacos, embora promissora e de

reconhecida utilidade para o clínico, é especialmente complicada devido ao facto de se

tratar de um escalão etário onde os indivíduos apresentam uma enorme instabilidade e

complexidade, diminuindo dessa forma, consideravelmente, a capacidade preditiva dos

regimes posológicos entretanto sugeridos. Assim sendo, subjacente à monitorização de

fármacos em neonatologia podemos encontrar vários motivos (Tabela I 1).

Tabela I 1 - Monitorização de fármacos em recém-nascidos.

•Avaliação da biodisponibilidade.

•Fármacos com estreita margem terapêutica.

•Variabilidade inter e intra-individual no comportamento

farmacocinético-farmacodinâmico dos fármacos.

•Identificação de interacções.

•Suspeita de toxicidade em consequência de alterações

fisiopatológicas.

•Insuficiência funcional (hepática ou renal).

•Avaliação da exposição do recém-nascido no período perinatal.

•Auditoria da Unidade de Monitorização de Fármacos.

(Adaptado a partir de Giacoia, 1990)

31

Introdução

1.2 - REQUISITOS PARA CORRECTA MONITORIZAÇÃO DE FÁRMACOS

Sempre que se proceda à monitorização de fármacos é essencial colocar em prática um

programa com uma metodologia e técnica analítica capazes de garantir a praticabilidade

(resultados em tempo útil de um ponto de vista clínico) e fiabilidade (exactidão, precisão,

especificidade e sensibilidade) dos resultados. Acresce a conveniência de que todo o

processo demonstre ser economicamente viável (Blackbourn et al., 1987; Ambrose et al.,

1988).

Para isso, é necessário existir protocolos de monitorização de fármacos que envolvam e

condicionem a actuação de todo o corpo clínico nesta área, aumentando-se a rentabilidade

associada ao uso deste meio de optimização da terapêutica. A obtenção de concentrações

séricas com significado clínico vai depender de diferentes factores, como (Levin et al.,

1981; Dominguez-Gil, 1987; Soldin et al., 2002):

1. Disponibilidade de técnicas analíticas que cumpram as exigências requeridas, ou seja,

os critérios de fiabilidade (exactidão, precisão, especificidade e sensibilidade), e critérios

de praticabilidade. No caso dos recém-nascidos, a principal limitação reside na obtenção

de amostras (fácil deterioração capilar, transfusões por recolhas múltiplas ou de volumes

superiores a 8 mL) (Aranda et al., 1980; Dominguez-Gil, 1987; Gilman, 1990)

2. Conhecimento da margem terapêutica do medicamento em análise. A sua utilização é

um aspecto absolutamente decisivo para que se possa proceder a uma programação

posológica, funcionando como se de um alvo se tratasse, devendo os cálculos respectivos

ser efectuados em função das concentrações séricas que são pretendidas. Importa realçar

que a distância que separa um tratamento óptimo da sobre/infradosificação pode ser

bastante curta, sendo ainda mais problemática nos recém-nascidos pela escassez de

informação existente a este respeito (Tange et al., 1994).

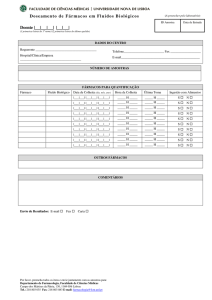

3. Plano de recolha de amostras elaborado de acordo com o fármaco em análise. Esta

informação deve chegar a toda a equipa clínica envolvida em suporte escrito para

consulta em caso de necessidade (Ambrose et al., 1998a; Gatta et al., 1989; Carroll et al.,

1992).

4. Informação suficientemente documentada relativamente às características do doente,

para que a determinação de parâmetros farmacocinéticos individuais e a posterior

32

Introdução

programação e/ou reajuste da posologia possa ser bem sucedida (Taylor et al., 1985;

Dominguez-Gil, 1987).

5. Informação relativa ao tratamento (duração, doses de choque, via, velocidade, tempo,

dose, local e frequência de administração, e medicação associada), e à situação clínica do

doente (diagnóstico, vómitos, diarreia, resíduos gástricos, outras patologias associadas,

início do tratamento, tempo de amostragem), para que os resultados obtidos por

monitorização de concentrações séricas possam ser adequadamente interpretados

(Dominguez-Gil, 1987; Walson et al., 1989).

6. Criação de uma base de dados, pois esta vai constituir uma importante fonte de

informação para estudos retrospectivos sobre a população analisada (Taylor et al., 1985;

Gatta et al., 1989; Weber et al., 1993). Ao mesmo tempo a comunicação dos valores das

concentrações séricas encontradas e os possíveis acertos posológicos devem ser

fornecidos à restante equipa de saúde por escrito (Burkle, 1990).

7. Eficácia na resposta, requisito fundamental para a aceitação de um serviço de

farmacocinética clínica (McLeod et al., 1985; Burkle, 1990).

1.3 - FARMACOCINÉTICA CLÍNICA

A aplicação de princípios farmacocinéticos na prática clínica através de uma abordagem

multidisciplinar é, actualmente, aceite pelos profissionais de saúde em geral. O seu

reconhecimento enquanto meio auxiliar de diagnóstico (é este normalmente o seu

enquadramento) constitui uma ferramenta adicional para o estabelecimento de regimes

farmacoterapêuticos apropriados. Contudo, a interpretação e utilidade das concentrações

séricas é bastante mais complexa quando comparada com as restantes provas analíticas. O

médico pode pedir determinações de níveis séricos sem uma base racional para a sua

utilização, analisar resultados de amostras extraídas incorrectamente e utiliza-los

inadequadamente nas suas decisões terapêuticas.

Surge assim a necessidade de existir um serviço especializado capaz de estabelecer

critérios de monitorização e farmacocinética clínica. Os resultados obtidos pelos Serviços

Farmacêuticos quando implementam estes serviços estão amplamente documentados como

sendo efectivos (Taylor et al., 1985). Isto deve-se principalmente a dois factores:

33

Introdução

1. Capacidade para reduzir o número de determinações inapropriadas de níveis séricos;

2. Excelente capacidade de correcção posológica baseada numa correcta avaliação dos

níveis séricos, o que se traduz numa redução de doentes infra ou sobredosificados e

consequentemente melhor resposta terapêutica (Calvo et al., 1992).

De um Serviço de Farmacocinética Clínica espera-se que:

1. Elabore pautas posológicas para diferentes fármacos em função de parâmetros

farmacocinéticos populacionais próprios ou recolhidos na bibliografia;

2. Proceda a correcções posológicas sempre que necessário;

3. Avalie as causas que conduzem, em certas ocasiões, a respostas inesperadas

(toxicidade ou ausência de resposta terapêutica);

4. Elabore pautas posológicas para tratamentos em situações especiais (doentes com

insuficiência renal, diálise, intoxicações medicamentosas, etc.);

5. Esteja apto a fornecer informação sobre todos os aspectos relacionados com a

farmacocinética;

6. Tenha capacidade de participação em estudos de investigação;

7. Realize actividade docente dirigida a qualquer um dos elementos da equipa de

saúde e até ao doente, tendo sempre presente a optimização da utilização dos

medicamentos.

Na prática clínica a monitorização farmacocinética torna-se assim um meio auxiliar na

optimização dos cuidados de saúde prestados ao doente. Por outro lado, será bom não

esquecer que os fármacos são substâncias exógenas cuja concentração num determinado

momento vai depender da dose e das taxas de incorporação e eliminação, sem esquecer que

o seu comportamento cinético é idade-dependente (Tabela I 2) (Uges et al., 1987; Calvo et

al., 1992). Contudo, é necessário ter presente que o valor de um nível sérico não representa

uma observação superior à clínica, apenas nos dá uma visão objectiva de um aspecto

concreto do tratamento (Uges et al., 1987; Calvo et al., 1992). No entanto, pode atingir um

valor diagnóstico muitas vezes ignorado, o que é uma pena, uma vez que a leitura atenta de

determinadas oscilações nos parâmetros farmacocinéticos individuais poderá permitir

detectar e/ou prever o aparecimento de certos processos patológicos.

34

Introdução

Tabela I 2 – Factores capazes de influenciar as concentrações séricas de um medicamento.

Factores de que dependem os níveis séricos

Geral

Neonatologia

Observações

Mesma dose diferentes níveis

séricos para via:

Via de

Administração

• Oral

• IV bolús

• IV infusão

• IM

• SC

Para além das anteriores

juntar:

• Volume muito

reduzido por via

IV.

(Gilman, 1990)

(Bauer et al., 1983)

Pauta posológica

Biodisponibilidade

Distribuição

tecidular

Dose e intervalo instituído.

Afectada pelas características físico-químicas, formulação,

interacções medicamentosas e pelas características

fisiopatológicas do doente.

(Bauer et al., 1983).

Afectada pelas características:

Modelos farmacocinéticos com múltiplas

variáveis: idade, peso, superfície corporal,

clearance e recentemente massa corporal

sem gordura.

(Morgan et al., 1994; Avent et al., 2002)

Atenção à fracção do medicamento que

chega à corrente sanguínea após

administração extravascular.

• farmacocinéticas do medicamento;

• fisiopatológicas do doente.

(Bauer et al., 1983)

Afectada pelas características:

Para além das anteriores

juntar:

• farmacocinéticas do

medicamento;

Clearance

• grande

imaturidade da

• fisiopatológicas do doente.

função renal.

(Bauer et al., 1983)

Os fármacos que comprovadamente são ritmo-dependentes,

vão reflectir este facto nas suas características cinéticas ou

de biodisponibilidade. (Gilman, 1990)

Características

Há estudos que mostram melhores respostas ao medicamento

circadíanas

quando este é administrado à noite, existindo

correspondência dessa eficácia com as concentrações séricas

encontradas. (Soldin et al., 2002).

Possível interferência

de substâncias

imunoreactivas na

Dependem do protocolo de

determinação sérica.

Metodologia

amostragem aplicado.

(Gilman, 1990)

aplicada

Número de amostras a

efectuar.

(Mahmood, 2003)

Uso do peso corporal,

Os parâmetros farmacocinéticos

ou combinado com o

são idade-dependentes.

coeficiente da

Variáveis genéticas ou tipo de

impedância para cálculo

Características

raça alteram o comportamento

da dose.

fisiológicas

cinético de um medicamento.

(Smythe et al., 1990;

(Matzke e tal., 1990)

Soldin et al., 2002;

Lingwood et al., 1999)

Para além das anteriores

Doenças que obrigam a

juntar:

alterações de dose são: IR, IH e

IC.

•

ducto arterioso,

Patologias

(Matzke e tal., 1990)

apneia de stress do

associadas

Mas também neoplasias,

recém-nascido,

infecções agudas graves.

enterocolite

(Gatta et al., 1993)

necrosante.

IR – insuficiência renal; IC – insuficiência cardíaca; IH – insuficiência hepática.

Resulta da relação das concentrações

séricas no estado de equilíbrio e da

posologia estabelecida para o medicamento.

(Bauer et al., 1983)

Estudos na área da cronofarmacocinética

mostraram que há medicamentos cujo o

comportamento cinético é afectado pelo

ritmo de alterações dos sistemas biológicos.

(Matzke e tal., 1990)

Erros metodológicos capazes de influenciar

o cálculo dos parâmetros farmacocinéticos:

inadequados tempos de amostragem,

presença de metabolitos activos, uso

inadequado de técnica analítica.

(Dominguez-Gil, 1987)

A clearance vai depender da função renal,

função hepática e ligação às proteínas

plasmáticas, enquanto o volume de

distribuição está dependente da frequência

cardíaca, sistema circulatório, peso corporal

seco que são todas elas covariáveis idade-dependentes.

(Schumacher, 1980; Soldin et al., 2002)

Os estudos de algumas destas situações

clínicas envolveram poucos doentes, e por

isso, necessitam de futuras investigações

nesta área.

(Matzke et al., 1990; Ordovás et al., 1994;

Romano et al., 1999)

35

Introdução

Sendo certo que uma criança não é um adulto em ponto pequeno, convirá ter sempre

presente que a relação dose-concentração-efeito não tem por que ser directamente

transposta dos adultos para as crianças (Gilman, 1990). Assim sendo, facilmente se

compreende a extrema importância dos estudos relativos ao comportamento cinético dos

fármacos em recém-nascidos (Uges et al., 1987).

Na verdade, estudos já efectuados vieram demonstrar que o intervalo de concentrações

séricas eficazes para o recém-nascido é muitas vezes diferente do estabelecido para o

adulto, devido a um conjunto de factores que vão desde os diferentes níveis de receptores,

perfil metabólico, ligação às proteínas plasmáticas, capacidade de eliminação, entre outros

factores (Gilman, 1990; Koren et al., 2003).

Caracterizando-se esta população pela contínua evolução do seu grau de maturação

fisiológica, o controlo de alterações farmacocinéticas atribuídas à idade é uma das

vantagens mais importantes na monitorização de fármacos em pediatria (Fonseca et al.,

1990; Soldin et al., 2002), como se constata relativamente à gentamicina e à vancomicina

(Tabela I 3). Ainda de acordo com alguns autores, os fármacos para os quais se exige a sua

monitorização em neonatologia por rotina são os que constam da Tabela I 4.

A instituição da monitorização de fármacos em neonatologia deve ter em consideração

todos os pontos já anteriormente mencionados e ainda o facto de estarmos perante um

grupo de doentes com características particulares. Quer do ponto de vista prático em que

existem dificuldades clínicas acrescidas, que incluem incerteza do diagnóstico, ausência de

sinais ou sintomas de doença, falta de comunicabilidade por parte do doente quanto à dor

ou ao efeito do medicamento, e ainda limitações de amostragem (Walson et al., 1989), quer

do ponto de vista legal onde se colocam questões éticas e de autorização parenteral para

realização desses protocolos (Long et al., 1987; Soldin et al., 2002)

36

Introdução

Tabela I 3 – Diferentes estimativas de parâmetros farmacocinéticos de aminoglicósidos e vancomicina em recém-nascidos.

Covariaveís estudadas para

Referências

N

Covariaveís estudadas para

Análise dos dados

CL

Tréluyer et al., 2000

Análise dos dados

CL

Vd

Vancomicina:

28

IPC

(Amicacina)

Vervelde et al., 1999

Nº

Vd

Aminoglicósidos:

Kenyon et al., 1990

Referências

34

IG, peso

Regressão linear

Monocompartimental aberto

Schaible et al., 1986

11

Populacional (NPEM)

Monocompartimental aberto

James et al., 1987

20

Cr, peso, IG, IPN, IPC

Populacional (LAGRAN)

Populacional (Nonlin)

Monocompartimental

IPC, Peso, Cr

124

IPN, peso, Cr,

Apgar

Não encontrado

Populacional (NPML)

Monocompartimental aberto

Kildoo et al., 1990

15

Crp, peso, IG, IPN, IPC

Populacional (Drug Model)

Bicompartimental

Bafalluy et al., 2001

117

Peso nascer,

Clcrea

Peso actual, IG

Populacional (NONMEM)

Seay et al., 1994

192

Ventilação, bicarbonato Na, dobutamina,

dopamina, aminoglicósidos, teofillina,

indometacina, IG, Apgar, peso, Cr

Populacional (NONMEM)

Mono e bicompartimental

Touw et al., 2001

24

Peso nascer, IG, PDA

Populacional (Kinpop)

Monocompartimental aberto

Pawlotsky et al., 1998

53

IPC, peso

IG, peso

Populacional (NPEM)

Monocompartimental aberto

Silva et al., 1998

44

PDA, ventilação,

peso, IPC

Populacional (NPEM)

Monocompartimental aberto

Grimsley et al., 1999

59

Infecção, deficiência cardíaca, ventilação,

tipo alimentação, peso, IPN, IG, Cr, sexo,

dopamina, Apgar 5

Populacional (NONMEM)

Mono e bicompartimental

Populacional (MW|PHARM e

NPEM)

Monocompartimental aberto

Hoog et al., 2000

108

Peso, IPC, IPN, corticóide antenatal

Populacional (NONMEM)

Monocompartimental

(Netilmicina)

Bleyzac et al., 2001

(Amicacina)

Hoog et al., 2002

(Tobramicina)

131

IG, corticóides

antenatal,

indometacina,

asfixia, Apgar,

206

Stolk et al., 2002

177

DiCenzo et al., 2003

139

Lanao et al., 2004

97

Peso, IG, Apgar 5,

indometacina

Peso nascer, IG,

indometacina,

Cr

IG

IG, IPN, IPC, peso nascer

Indometacina,

IPC, peso

Regressão multipla

Monocompartimental

Populacional (WinNonlin)

Monocompartimental aberto

Populacional (WINNONMIX)

Monocompartimental aberto

CL = Clearance; Vd = Volume de distribuição; IG = idade gestacional; IPN = idade pós-natal; IPC = idade pós-concepcional; Cr = creatinina sérica; Clcrea= clearance creatinina; PDA = presence de ducto arterioso;

NPEM = nonparametric estimation of maximisation method; NPML = nonparametric maximum likelihood method; NONMEM = nonlinear mixed effect model; MW|PHARM=iterative two-stage Bayesian fitting

procedure.

37

Introdução

Tabela I 4 – Fármacos a monitorizar por rotina em recém-nascidos.

Fármaco

Situação clínica

Amostragem após

infusão IV

Concentrações séricas

(μg/mL)

Margem

terapêutica

Valores

críticos

Aminoglicósidos:

-Gentamicina,

tobramicina,

netilmicina,

Suspeita ou tratamento

de sépsis

-Amicacina

Pico: 1h após

Vale: 0,5h antes da

próxima administração

Pico: 6 - 10

>12

Vale: 0,5 -2

>2

Pico: 20 – 30

>30

Vale: 2,5 - 10

>10

Suspeita ou tratamento

de sépsis

Pico: 1h após

Pico: 20 – 40

>50

Vale: 0,5h antes da

próxima administração

Vale: 5 - 10

>10

Teofilina

Apneia

Vale: 0,5h antes da

próxima administração

Vale: 5 - 10

>20

Cafeína

Apneia

Vale: 0,5h antes da

próxima administração

Vale: 5 - 30

>36

Digoxina

ICC, arritmia

Vale: 0,5h antes da

próxima administração

Vale: 0,5 – 2,0*

>2,4*

Vancomicina

Tonturas, encefalopatia Vale: 0,5h antes da Vale: 15 - 40

>60

isquémica

próxima administração

* ng/mL; ICC – insuficiência cardíaca congestiva. (Adaptado a partir de Koren, 1997 e Polsderfer, 2002)

Fenobarbital

38

Introdução

2 - NEONATOLOGIA

Em 1960 Alexander J. Schaffer fala pela primeira vez de “neonatologia” e

“neonatologistas” como uma arte e ciência de diagnóstico e tratamento de doenças no

recém-nascido. Nasce assim uma nova sub-especialidade pediátrica dedicada a prestar

cuidados aos recém-nascidos (Cone et al., 1980).

Os partos assistidos a nível hospitalar atingem percentagens cada vez mais elevadas nos

países desenvolvidos, atingindo-se os 90% dos bebés caucasianos em alguns destes países

em 1970 (por contraposição com os 60% que se verificavam em 1940). Este aumento de

partos a nível hospitalar permite aos médicos aumentar os seus conhecimentos e

experiência sobre os cuidados a prestar ao recém-nascido (Cone et al., 1980).

Rapidamente se redobraram esforços no sentido de se diminuirem as taxas de mortalidade

que eram muito elevadas nas primeiras décadas do século XX. Com o avanço dos cuidados

obstétricos e do conhecimento sobre o recém-nascido aumenta a capacidade de cuidar dos

prematuros com maior sucesso. Em 1948 foi adoptada, na primeira reunião da Assembleia

Geral de Saúde, a definição de prematuridade como todo o recém-nascido com peso ao

nascer ≤2500g. Uma década mais tarde a OMS propõe substituir esta definição por “baixo

peso ao nascer” ao verificar-se que o crescimento ao longo da gestação não é constante,

existindo muitos bebés de gestação de termo com peso ao nascer ≤2500g. Cedo se

percebeu que o conhecimento da idade gestacional em conjunto com o peso ao nascer era

de grande utilidade no prognóstico da sobrevida do bebé, uma vez que ambas estão

fortemente correlacionadas (Cone et al., 1980; Lorenz, 2001).

Os avanços ocorridos na última década a nível da perinatologia e neonatologia alterou

profundamente as taxas de sobrevida dos recém-nascidos, sobretudo no que diz respeito a

bebés com extrema prematuridade (≤26 semanas de idade gestacional e muitas vezes com

muito baixo peso ao nascer <1000g). Os registos indicam taxas de sobrevida para 22, 24 e

26 semanas de idade gestacional que atingem os 21, 59 e 93% respectivamente (Gortner,

1993; Bond et al., 1999; Lorenz, 2001).

A sobrevivência de bebés de grande prematuridade coloca aos neonatologistas problemas

no seu desenvolvimento, devido à sua elevada imaturidade orgânica. Por tudo isto, a

neonatologia caracteriza-se pelo uso de equipamento sofisticado nas Unidades de Cuidados

Intensivos de Recém-Nascidos (UCIRN), tratamentos médicos agressivos e aumento da

39

Introdução

sobrevida dos recém-nascidos prematuros enquanto índice de qualidade do próprio sistema

de saúde, ao mesmo tempo que permite um incremento dos conhecimentos a todos os

níveis (fisiologia, patologia e farmacologia) neste escalão etário (Guignard et al., 1986;

Paap et al., 1990).

Medidas sociais, avanços na obstetrícia e neonatologia, reduziram drasticamente a

mortalidade perinatal, confrontando-nos com uma população de características bem

definidas e que apresenta diferenças significativas nos processos de disposição dos

fármacos comparativamente aos restantes sub-grupos pediátricos (Tabela I 5) e,

especialmente, tendo o adulto normal como padrão de referência, para igual regime

farmacoterapêutico (Bleyer, 1977).

Tabela I 5 - Terminologia e limites de idade utilizados em pediatria.

Terminologia

• Recém-nascidos:

Limites de idade

Idade pós-natal de 0 – 28 dias

o Prematuro:

- Grande prematuro

- Extrema prematuridade

Idade gestacional ≤ 36 semanas

Idade gestacional 27-29 semanas

Idade gestacional ≤ 26 semanas

o Termo

Idade gestacional 37 - 42 semanas

(média 40 semanas)

• Lactentes

1 – 12 meses

• Crianças em idade pré-escolar

1 – 4 anos

• Crianças em idade escolar

5 – 12 anos

• Adolescentes

12 – 18 anos

• Adulto

> 18 anos

(Adaptado a partir de Stewart et al., 1987; Murray et al., 1989; Gortner et al., 1991 e Krauss, 2004)

As principais diferenças farmacológicas que podem ser encontradas entre o recém-nascido

e o adulto são fundamentalmente devidas à componente fisiológica com reflexo no grau de

maturidade funcional dos diferentes órgãos (Figura I 2). Em geral, no recém-nascido de

40

Introdução

termo e, mais ainda, no de pretermo ou prematuro, o desenvolvimento das diferentes

funções orgânicas ainda não está finalizado, sendo visível a existência de rápidas

alterações a esse nível no período pós-natal.

9 Volume distribuição aumentado;

9 Aumento permeabilidade da pele;

conjuntiva e barreira hemato-encefálica

Rápido crescimento

tecidular

9 Função renal diminuída;

9 Alteração na ligação às proteínas

plasmáticas; metabolismo hepático

e absorção

Figura I 2 – Multiplicidade de factores que condicionam a disposição dos

fármacos nos recém-nascidos.

Estas diferenças fisiológicas contribuem decisivamente para alterações farmacocinéticas

importantes, condicionando, inevitavelmente, os processos de absorção, distribuição,

metabolismo e excreção dos fármacos. Adicionalmente, alterações na sensibilidade aos

fármacos e/ou número de receptores existentes entre o recém-nascido (principalmente o

prematuro e grande prematuro) e o adulto, condicionam igualmente a relação entre a dose

administrada e a resposta farmacológica obtida, sendo esta susceptibilidade do recém-nascido explicada, genericamente, pela imaturidade dos mecanismos que governam a

natureza, a intensidade e a duração da acção dos fármacos (Bleyer, 1977; Murray et al.,

1989).

2.1 - FISIOLOGIA DO RECÉM-NASCIDO

No útero, o feto está imerso em água, os pulmões estão repletos de líquido, a pele é porosa

e tem falta de queratina, o fluxo urinário é elevado e a capacidade de concentração é

limitada. Após o nascimento, passa para um meio gasoso e de baixa humidade (Modi,

2004).

Logo, os primeiros momentos de vida extra-uterina caracterizam-se por uma profunda

adaptação do bebé às novas condições ambientais, o que provoca várias batalhas

41

Introdução

fisiológicas diárias levadas a cabo a nível das funções cardiorespiratória, renal e da

produção de energia e alimentação (Tabela I 6) (Nelson, 1980).

Tabela I 6 - Adaptação à vida extra-uterina.

• Estabelecimento da ventilação e manutenção da capacidade residual

do pulmão (absorção do líquido do pulmão).

• Conversão da circulação fetal em neonatal.

• Recuperação da asfixia do nascimento.

• Manutenção da temperatura corporal.

• Regulação do balanço hemodinâmico.

• Produção de energia.

(Adaptado a partir de Murray et al., 1989)

Cada uma destas adaptações é constituída por uma história rica dentro do desenvolvimento

puramente fisiológico e da própria medicina (Tabela I 7).

Tabela I 7 – Sinais vitais no recém-nascido.

0-7 dias

Respiratória

(respiração/min.)

1–3

semanas

25-30

> 18 anos

16-20

Cardíaca

(batimentos/min.)

91-166

Pressão arterial

(sistólica/diastólica)

♀= 76-105 / 67-68

Óptima: <120 / 80

♂= 87-105 / 68-69

Normal: <130 / 85

107-182

70-80

(Adaptado a partir de Krauss, 2004)

Assim, em termos fisiológicos um recém-nascido apresenta características próprias que são

idade-dependentes e vão determinar decisivamente a sua resposta farmacoterapêutica.

Destas características convirá salientar a imaturidade da maior parte dos seus órgãos e o

42

Introdução

balanço hidroelectrolítico muito acentuado nas primeiras semanas de vida, tendo presente a

interdependência que os caracteriza.

2.1.1 - Função protectora da pele

Foi no início do século XX que os primeiros estudos mostraram a importância para o

recém-nascido do stress térmico, e logo foi percebida a importância das perdas insensíveis

de água no balanço energético. É esta geração de investigadores que dá origem às

primeiras incubadoras, e reconhece a importância da roupa nas perdas de calor pelo

prematuro (Nelson, 1980).

A maturação da pele é acelerada pelo nascimento e idade-dependente. Verifica-se que às

26 semanas de idade gestacional a epiderme ainda tem uma espessura muito fina, e o

estrato córneo só às 34 semanas se encontra completamente desenvolvido (Tabela I 8). A

perda de água no bebé prematuro vai ser ainda mais elevada que no bebé de termo,

podendo atingir-se perdas transepidermicas 10 a 15 vezes maiores. Em qualquer dos casos,

as perdas de água vão ser mais elevadas nos primeiros dias após o nascimento (Mancini et

al., 1994; Pabst et al., 1999; Hartnoll, 2003; Modi, 2004; Puthoff, 2004).

Tabela I 8 – Perdas transepidérmicas de água.

IG

(semanas)

IPN

(dias)

Perda de água

(mL/kg/dia)

24 - 25

1–2

140

3

105

28

56

26 - 32

15 - 21

12

> 32

-

12

IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal

(Adaptado a partir de Modi, 2004)

43

Introdução

Estas perdas de água pela pele devem-se não só à sua imaturidade, mas também à grande

superfície corporal apresentada pelo recém-nascido. E é um dos factores que vai contribuir

para o aumento da morbilidade por desidratação, alterações electrolíticas e instabilidade

térmica (Fann, 1998; Gaylord et al., 2001).

2.1.2 - Função cardiorespiratória

Após o nascimento a redução da resistência vascular pulmonar é um passo essencial para a

transição entre a circulação fetal e neonatal, o mesmo acontecendo com o fecho do ducto

arterioso (Nelson, 1980). As alterações pulmonares têm consequências noutros órgãos,

pelo que, no período perinatal, a asfixia ou a hipóxia pós-natal produzem uma diminuição

da maturação da função renal e hepática, e da permeabilidade do sistema nervoso central

(Kelly, 1987).

As mudanças no volume hídrico do recém-nascido têm outro dos papéis fundamentais no

suporte cardiocirculatório destes bebés (Evans, 2003). É preciso não esquecer que o

volume sanguíneo no recém-nascido de termo é só cerca de 85–110 mL/kg, diminuindo

para 50 mL/kg no prematuro (Long et al., 1987; Lingwood et al., 1999). Isto vai ter

influência directa no débito cardíaco do bebé, que é idade-dependente (Zaritsky et al.,

1984).

A estabilidade cardiovascular é essencial para a sobrevida do recém-nascido, mas a

flutuação da pressão arterial, sobretudo, nos prematuros é frequente (Cordero et al., 2002;

Puthoff, 2004). A hipotensão é comum nestes doentes, principalmente nos primeiros dois

dias de vida, o que afecta a diurese. É pois, muito importante a sua correcta monitorização

e tratamento (uso de inotrópicos como a dobutamina e de dopamina) para evitar sequelas

futuras e a mortalidade do recém-nascido (Zaritsky et al., 1984).

2.1.3 - Função gastrointestinal

A alimentação de um recém-nascido é um outro aspecto que muito cedo se evidenciou

como essencial para a adaptação e sucesso na sobrevida do prematuro. A importância de

um leite com baixas proteínas mas rico em alguns aminoácidos essenciais, em conjunto

com o conhecimento do papel da tirosina, vitamina C e do tipo de gorduras nas fórmulas

de nutricionais foi um passo importante na alimentação destes bebés (Nelson, 1980). A

44

Introdução

taxa metabólica no bebé é superior à do adulto porque apresenta uma maior superfície

corporal em relação à massa tecidular activa e há uma maior actividade de crescimento.

Isto conduz a uma maior produção de calor, perdas insensíveis de água e a um aumento da

necessidade de água para eliminar produtos de metabolismo (Fann, 1998).

O

tempo

de

esvaziamento

gástrico

e

a

motilidade

intestinal

encontram-se

significativamente diminuídos à nascença, sendo os valores do adulto atingidos apenas aos

6 ou 8 meses de idade (Morselli, 1989; Rylance, 1992; Krauss, 2004).

Já o pH do tracto gastrointestinal varia ao longo da vida pós-natal e em função da idade

gestacional (Rylance, 1992). O pH à nascença é neutro (6-8) devido ao líquido amniótico

residual do estômago, descendo depois a valores de 1,5 – 3,0 no espaço de algumas horas

(no prematuro não ocorre esta descida), voltando a ser neutro num período de tempo que

rondará as 24 horas (Uges et al., 1987; Besunder et al., 1988a; Morselli, 1989; Kraus,

1998). Nos 10 a 15 dias subsequentes, quer o prematuro quer o bebé de termo mantém uma

certa acloridria (Brown et al., 1989; Rowland, et al., 1989; Morselli, 1989). Só entre os 3 e

7 anos de vida o pH atinge os valores do adulto (Milsap et al., 1992).

A função biliar e a flora microbiana apresentam alguma instabilidade (Bleyer, 1977;

Murray et al., 1989). Nas primeiras horas após o nascimento começa a colonização por

diferentes espécies de bactérias, o que vai depender da alimentação, meio ambiente que

envolve o bebé e a sua idade. Estas mudanças ao longo do tempo vão afectar o seu

metabolismo (Rylance, 1992; Millar et al., 2003).

O recém-nascido que inicia os seus primeiros dias de vida nos cuidados intensivos vai

desenvolver uma flora intestinal anormal quando comparada com a do bebé saudável. Vai-lhe faltar o contacto com a microflora materna e microorganismos comensais habituais,

entrando em contrapartida em contacto com demasiadas coisas desinfectadas e

esterilizadas, por isso, colonizadas com outro tipo de flora (maior percentagem de gram-negativos). Um sinal desta situação é a análise do material fecal de um adulto onde é

possível encontrar 400 espécies de bactérias e de um recém-nascido internado numa

unidade de cuidados intensivos que apresenta apenas 20. Isto contribui, por exemplo, para

o desenvolvimento nestes bebés de enterocolite necrosante (Hoy et al., 2000; Millar et al.,

2003). A quantidade de enzimas gastrointestinais também se encontra diminuída podendo

daí resultar alguma interferência ao nível da absorção de algumas moléculas (Stewart et al.,

1987).

45

Introdução

2.1.4 - Proteínas Plasmáticas

Na Tabela I 9 podemos observar a tendência geral apresentada por diferentes grupos

etários (por comparação com a população adulta) relativamente a um conjunto de

parâmetros fisiológicos envolvidos, directa ou indirectamente, na ligação dos fármacos às

proteínas plasmáticas (Notarianni, 1990).

Tabela I 9 - Variáveis fisiológicas com intervenção na ligação fármaco-proteína*.

Parâmetro

Recém-nascidos

Lactentes

Crianças

• Proteína total

Diminuída

Diminuída

Equivalente

• Albumina

Diminuída

Equivalente

Equivalente

Presente

Ausente

Ausente

• Globulina

Diminuída

Diminuída

Equivalente

• Bilirrubina livre

Aumentada

Equivalente

Equivalente

• Ácidos gordos livres

Aumentados

Equivalente

Equivalente

Baixo

Equivalente

Equivalente

• Albumina fetal

• pH sanguíneo

*Comparação relativa entre população pediátrica vs adultos.

A quantidade de proteínas apresentada pelo recém-nascido é baixa sendo ainda menor no

prematuro (Gordjani et al., 1988; Notarianni, 1990). Relativamente à proteína com maior

representatividade plasmática, a albumina, os seus níveis dependem da idade gestacional

(29% nos primeiros sete dias de vida), aumentando os seus valores de uma forma bastante

acentuada após o nascimento, atingindo os valores do adulto ao quinto mês de vida extra-uterina. Por outro lado, até aos 3 meses de idade, o bebé apresenta grandes quantidades de

α-fetoproteína (albumina fetal que apresenta baixa afinidade para os fármacos). No seu

rápido declínio é substituída por albumina, o que volta a contribuir para a alteração da

cinética dos fármacos com ligação às proteínas plasmáticas (Notarianni, 1990).

A produção de bilirrubina no recém-nascido é bastante maior que no adulto, ao mesmo

tempo que a função hepática e renal tem menos capacidade de promover a sua remoção

(Notarianni, 1990). E nos primeiros dias de vida os níveis de ácidos gordos também são

46

Introdução

elevados (Rylance, 1992), competindo com a bilirrubina na ligação às proteínas

plasmáticas (Notarianni, 1990)

2.1.5 - pH sanguíneo

O pH sanguíneo no recém-nascido é mais baixo que no adulto (7,30 a 7,35 vs 7,40),

podendo baixar ainda mais na presença de hipóxia (7,20 a 7,25) (Notarianni, 1990).

2.1.6 - Função hepática

O fígado no recém-nascido tem um tamanho e fluxo sanguíneo superior ao do adulto, mas

a imaturação dos sistemas enzimáticos acaba por condicionar a taxa metabólica deste órgão

(Tabela I 10) (Murray et al., 1989; Morselli, 1989; Rylance, 1992).

Tabela I 10 - Características das enzimas hepáticas no recém-nascido.

Prematuro

Termo

Esterase

Diminuída

Menos diminuída que no

prematuro

Citocromo P450

Mais diminuída que no de

termo

Metade da actividade do

adulto

Glucoronoconjugação

Pouco desenvolvida

Pouco desenvolvida

Sulfatoconjugação

Mais desenvolvida

Mais desenvolvida

(Adaptado a partir de Rylance, 1992)

Os estudos indicam que a Fase I da metabolização (actividade oxidativa e citocromo P450)

ao nascer é de 30% a 50% dos níveis do adulto. Acresce que algumas vias metabólicas

com pouca expressão no adulto assumem o papel principal à nascença, podendo o perfil

metabólico de um fármaco vir completamente alterado, originando situações imprevisíveis

do ponto de vista de entidades químicas circulantes (qualitativa e/ou quantitativamente). A

Fase II (conjugações) desenvolve-se a partir do nascimento da seguinte forma: primeiro

sulfatoconjugação depois metilação e acetilação e por fim síntese amídica (em regra, com a

glicina).

47

Introdução

2.1.7 - Função renal

Estudos da função renal foram desenvolvidos desde 1940, podendo nesta altura afirmar-se que após o nascimento a função renal não se encontra completamente desenvolvida,

devido ao facto de o rim, tanto de um ponto de vista anatómico como funcional, se

apresentar imaturo (Arant Jr, 1978; Arant Jr, 1981; Hartnoll, 2003). Já as evidências

clínicas desta imaturidade incluem natriuresis, hipostenúria, glicosúria, fosfatúria,

albuminúria, bicarbunatúria e urina alcalina nos primeiros dias de vida (normalmente,

primeiros 3 dias). É possível que esta situação se mantenha por algumas semanas após o

nascimento em bebés de baixo peso ao nascer, e daí a importância da fluidoterapia nestes

casos uma vez que a principal função do rim é regular o volume e composição do fluído

extracelular (Arant Jr, 1981; Leititis et al., 1991; Haycock, 2003).

A função renal é pois idade-dependente, verificando-se uma maturação rápida no período

pós-natal, embora dependente também da idade gestacional e/ou pós-concepcional (Leake

et al., 1977; Gallini et al., 2000; Hartnoll, 2003). Por esse motivo, os bebés de termo têm

uma maturação mais rápida da função renal no período pós-natal, uma vez que apenas

durante a 34ª-36ª semana de gestação o rim se apresenta morfologicamente apto de um

ponto de vista funcional (Leake et al., 1977; Stewart et al., 1987; Murray et al., 1989;

Bueva et al., 1994; Kraus, 1998).

Naturalmente que a taxa de filtração glomerular é muito baixa no recém-nascido em

comparação com o adulto e vai variar conforme se trata de bebés de termo ou prematuros

(Arant Jr, 1978; Krauss, 2004; Drukker et al., 2002; Hartnoll, 2003). Assim, um bebé

prematuro tem uma taxa de filtração glomerular ao nascer de aproximadamente

0,7-0,8 mL/min, ou seja, cerca de 0,5% do adulto. Já num bebé de termo a taxa de filtração

glomerular situa-se entre 2-4 mL/min (10-20 mL/min/1,73m2), e aumenta para

20-30 mL/min/1,73m2 ao fim de duas semanas de vida (Murray et al., 1989; Krauss, 2004;

EMEA, 2004). É importante ter presente que durante os primeiros dias de vida do bebé,

independentemente da sua idade gestacional, as taxas de filtração glomerular encontradas

vão reflectir o estado transitório da função renal, estando mais influenciada pelos processos

adaptativos em curso que pelo real potencial da função glomerular. Esses processos

adaptativos envolvem as alterações hemodinâmicas e de composição corporal que ocorrem

nos primeiros dias após o nascimento (Leake et al., 1977; Lorenz et al., 1995).

48

Introdução

A nível tubular a imaturidade é ainda maior que a glomerular (Besunder et al., 1988a;

Murray et al., 1989), quer para a secreção quer para a reabsorção. Vários investigadores

demonstram nos seus estudos a baixa capacidade da função tubular para o transporte de

muitas substâncias neste grupo etário. É necessário não esquecer que os recém-nascidos

têm um baixo gradiente de concentração o que conduz a uma diminuída capacidade de

reabsorção. O bebé de termo, em resposta à eliminação de água, é capaz de aumentar a

osmolalidade da urina até a um máximo de 600 – 700 mOsm/kg, enquanto no adulto esta

capacidade atinge os 1200 mOsm/kg. Embora seja baixa esta capacidade de concentração

demonstrada pelo recém-nascido, mostra que possui capacidade para excretar sobrecargas

mínimas de um soluto que lhe esteja a ser administrado (Arant Jr., 1982; Rice et al., 2004).

Por outro lado, esta população tem um pH urinário baixo o que também vai afectar a

reabsorção de algumas substâncias, incluindo medicamentos (Arant Jr., 1978; Krauss, 2004;

Drukker et al., 2002).

2.1.8 - Balanço hidroelectrolítico

Analisando as quantidades relativas de água, músculo e gordura, assim como a distribuição

da água corporal pelos diferentes compartimentos, constatamos que existem diferenças

importantes em função do escalão etário considerado (Tabela I 11).

Tabela I 11 - Evolução da distribuição da água corporal em função da idade.

(valores expressos em percentagem)

Água corporal

Composição corporal

Grupo

etário

Água

total

Fluído

EC

Fluído

IC

Cérebro

Músculo

esquelético

Coração

Gordura

Feto

85

50

35

13

20

6

5

RC

80

45

35

12

25

5

16

Adulto

60

20

40

2

40

4

25

EC = Extracelular; IC = Intracelular; RC = Recém-nascido.

(Adaptado a partir de Friis-Hansen, 1961 e Murray et al., 1989)

49

Introdução

Está demonstrado que o volume extracelular em recém-nascidos se encontra melhor

correlacionado com o peso corporal do que com a idade gestacional. Ao ano de idade, o

volume extracelular diminui aproximadamente 26 a 30% do peso corporal, e depois do

primeiro ano decresce lentamente para na puberdade ser 20% desse mesmo peso, valor

idêntico ao do adulto. O líquido intracelular, por seu lado, vai aumentando com a idade

para atingir os 40% do peso corporal (Friis-Hansen, 1961; Stewart et al., 1987; Reed,

1989).

De grande relevância clínica é o facto de após o nascimento ocorrer uma abrupta

contracção seguida então por uma redução gradual da água corporal. Nos primeiros dias

após o parto, a perda de água ocorre a partir do espaço intersticial, é uma eliminação

isotónica, clinicamente evidente pela redução do peso corporal do recém-nascido (5 - 10%

do peso ao nascer). No bebé com baixo peso ao nascer esta redução pode ir até 10 - 20%

do peso (Lorenz et al., 1982 e 1997; Fann, 1998; Hartnoll et al., 2000; Modi, 2003).

Estudos realizados por Lorenz et al. (1982, 1995) constatam que a primeira semana de vida

do recém-nascido é caracterizada por três fases do fluxo urinário:

- fase pré-diurética: corresponde ao primeiro dia de vida e há formação mínima de

urina,

- fase diurética: ocorre no segundo e terceiro dia de vida do bebé, com

diurese/natriuresis elevadas e independentes da fluidoterapia administrada

(balanço negativo de sódio),

- fase pós-diurética: ao quarto ou quinto dia pós-natal, em que o fluxo urinário é

influenciado pelas alterações na fluidoterapia.

No fundo, trata-se de mais uma das respostas de adaptação do recém-nascido às novas

condições ambientais, e um pré-requisito para uma sobrevida com sucesso. Sabendo isto, é

fácil perceber a importância de manter a homeostase hidroelectrolítica no recém-nascido e

como é fácil provocar o seu desequilíbrio (MaClaurin, 1966; Guignard et al., 1986; Fann,

1998; Hartnoll et al., 2000; Modi, 2003; Bell et al., 2004).

Torna-se pois fundamental a monitorização deste balanço, podendo usar-se como

indicadores as mudanças diárias do peso do bebé, diurese, natriuresis e as concentrações

séricas de sódio, potássio e creatinina (Tabela I 12) (Guignard et al., 1986; Lorenz, 1997;

Hartnoll et al., 2000; Hartnoll, 2003; Lorenz, 2004; Modi, 2004).

50

Introdução

Tabela I 12 – Guia de parâmetros monitorizados com frequência em neonatologia.

IG

Testes

≤ 25

26 – 30

30 – 34

Na+, K+, Cl-,

Ca2+, Cr,

tCO2, glicose

≥ 34 com IV

Frequência

Cada 8-12h até estabilizar, depois

diário.

Cada 12-24h até estabilizar,

depois diário.

Cada 18-24h até estabilizar,

depois diário ou suspeita.

Cada 18-24h até estabilizar,

depois diário ou suspeita.

Volume

1 tubo com 0,6 mL

Indicadores do balanço hidroelectrólitico no período pós-natal imediato

Alterações diárias de peso

Sódio sérico

Volume urinário

Neste período perdas ou ganhos de peso são indicativos de excesso de

fluído

Hiponatrémia – indica excesso de água

Hipernatrémia – indica défice de água

< 1mL/kg/dia – indicia necessidade de investigação

2 – 4mL/kg/dia – necessária hidratação normal

> 6 – 7mL/kg/dia – indicia incapacidade de concentração urinária ou

excesso de fluidoterapia

Cuidados neste período

Furosemida

(tem baixa clearance, e uma t1/2

> 24h nos recém-nascidos com

IPC < 31 semanas)

Não administrar com as transfusões de 3mL/kg/dia em prematuros, pois

esta não aumenta o volume intravascular.

Não dar repetidamente em bebés oligúricos, e nos não oligúricos deve

respeitar-se um intervalo de 24h.

Doses repetidas podem conduzir a acumulação, ototoxicidade, nefrite

intersticial e ducto arterioso.

Persistência de ducto arterioso

Não restringir por rotina a fluidoterapia (pois pode comprometer-se o

estado nutricional do bebé), só se reduz quando há sinais de

sobrecarga hídrica.

IG- idade gestacional (semanas); IPC – idade pós-concepcional; IV – administração intravenosa; t1/2 – semi-vida de eliminação; Cr – creatinina; Na+ - sódio; K+ - potássio; Cl- - cloro; Ca2+ - cálcio; tCO2 – dióxido de

carbono total. (Adaptado a partir de Lorenz, 1997 e Modi, 2004)

51

Introdução

2.2 - FARMACOCINÉTICA NO RECÉM-NASCIDO

O termo farmacocinética que descreve as concentrações do fármaco ao longo do tempo no

organismo humano foi usado em pediatria pela primeira vez por F. Dost em 1953 (Barger

et al., 2003).

A quantidade de informação sobre a biodisponibilidade de medicamentos em recém-nascidos tem aumentado nos últimos anos, tendo sido descritas diferenças importantes

entre recém-nascidos prematuros, de termo e lactentes. Contudo, para muitos dos

medicamentos frequentemente usados neste grupo populacional, a informação existente

continua a não ser suficiente e/ou a influência dos processos de maturação funcional não se

encontra perfeitamente caracterizada, o que realça a importância da sua monitorização na

prática clínica (Rylance, 1992).

Relativamente à população pediátrica e independentemente do fármaco considerado,

devemos dedicar especial atenção à origem e desenvolvimento dos diferentes órgãos

envolvidos nos processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, não

esquecendo que estamos a lidar com processos dependentes da maturação fisiológica

(idade-dependentes).

No caso dos estudos farmacocinéticos desenvolvidos em recém-nascidos, os benefícios

obtidos são ainda mais evidentes, incluindo a progressiva eliminação do conceito de “orfão

terapêutico” e o fim da extrapolação de resultados provenientes de trabalhos de

investigação efectuados em grupos de doentes pertencentes a outros escalões etários (Uges

et al., 1987).

Resumidamente, os factores fisiológicos, patológicos e/ou farmacológicos susceptíveis de

afectar o perfil cinético dos fármacos no período neonatal podem ser apreciados na

Tabela I 13.

Para além destes aspectos que podem afectar a cinética do fármaco, temos de conhecer

também as suas propriedades físico-químicas para que se proceda a uma correcta análise

dos fenómenos de incorporação e disposição do fármaco (Tabela I 14).

52

Introdução

Tabela I 13 - Factores capazes de condicionar a disposição dos fármacos em

neonatologia.

Fisiológicos

Absorção

Distribuição

Metabolismo

Excreção

Patológicos

Farmacológicos

pH gástrico e intestinal

Tempo de esvaziamento

gástrico

Motilidade intestinal

Flora microbiana

Superfície de absorção

Produção de enzimas

gastrointestinais

Enterocolite necrosante

Emese

Diarreia

Perfusão vascular

Composição do organismo

Características de ligação

tecidular

Extensão da ligação às

proteínas plasmáticas

Choque

SDR

Sépsis

Acidose

Gastroenterites

Febre

Anemia , neutropenias

Glicocorticóides

Surfactante

Fluidoterapia

Nutrição assistida

Choque

SDR

Sépsis

Apneia

Ducto arterioso

Ventilação ssistida

Glicocorticóides

Surfactante

AINEs

Anti-cicloxigenase II

Dopamina

Medicação nefrotóxica

Concentração enzimática e de

co-factores

Alteração do fluxo sanguíneo

hepático

Fluxo sanguíneo renal

Área e natureza das

membranas glomerular e

tubular

pH da urina

Tabela I 14 - Propriedades físico-químicas capazes de influenciar a incorporação e

disposição dos fármacos.

• Peso molecular

• Grau de ionização

• Grau de lipossolubilidade

• Características de solubilidade

• Características de formulação:

•• velocidade de dissolução (formulações convencionais)

•• velocidade de libertação (formulações de libertação prolongada)

(Adaptado a partir de Stewart et al., 1987; Reed, 1989)

53

Introdução

2.2.1 - Absorção

Independentemente da via de administração considerada (oral, rectal, intra-muscular ou

tópica), a entrada de fármacos na corrente sanguínea, que caracteriza o processo de

absorção, dependerá sempre das propriedades físico-químicas das substâncias envolvidas.

Assumindo que essas propriedades podem ser razoavelmente bem conhecidas e se mantêm

inalteradas, existe ainda um conjunto de limitações associadas às características individuais

dos doentes capazes de dificultar a avaliação da correlação entre maturação funcional e

absorção do fármaco, donde se destacam:

• o rápido desenvolvimento dos sistemas biológicos (principalmente nos primeiros

dias/semanas/meses de vida);

• o facto da idade cronológica nem sempre reflectir a idade funcional;

• a dificuldade de usar métodos não-invasivos para a avaliação dos fenómenos de

absorção;

• a existência de variáveis exógenas nem sempre susceptíveis de serem

controladas (alimentação, postura corporal e alterações fisiopatológicas).

Via oral - A absorção só é semelhante ao adulto a partir dos 3 anos de idade (Brown et al.,

1989). São vários os factores idade-dependentes capazes de alterar a absorção dos

fármacos: o pH gástrico e intestinal, o tempo de esvaziamento gástrico, a motilidade

intestinal, a flora microbiana, a superfície de absorção, a maturidade e a permeabilidade da

mucosa intestinal, a função biliar e a produção de enzimas gastrointestinais (Milsap et al.,

1992; Koren, 1997).

Assim, a acloridria para alguns fármacos é favorável à sua absorção (ex. penicilinas), mas

para outros acaba por diminui-la (ex. rifampicina, fenobarbital e fenitoína). (Uges et al.,

1987; Rylance, 1992; Koren, 1997; Krauss, 2004). Já no que diz respeito à diminuição da

motilidade gastrointestinal, alguns fármacos apresentam um melhor perfil de absorção (ex.

cloranfenicol e penicilinas) (Bleyer, 1977; Stewart et al., 1987; Rowland, et al., 1989;

Koren, 1997), enquanto outros têm a sua absorção diminuída devido à falta de transporte

activo ou permeabilidade alterada (ex. digoxina e o fenobarbital) (Krauss, 2004). Os

valores da motilidade intestinal do adulto só são atingidos por volta dos 6 ou 8 meses de

idade (Morselli, 1989).

54

Introdução

No seu conjunto todas estas características fisiológicas idade-dependentes vão condicionar

a absorção de um fármaco por via oral, podendo observar-se na Tabela I 15 um resumo da

sua influência na biodisponibilidade dos fármacos por comparação com a população adulta.

Tabela I 15 - Características fisiológicas idade-dependentes susceptíveis de influenciar a

biodisponibilidade dos fármacos.

Características

fisiológicas

pH gástrico

Esvaziamento gástrico e

motilidade intestinal

Flora microbiana e

enzimas gastrointestinais

Ácidos biliares

Situação

Aumentado

Diminuído

Grupo etário

Recém-nascidos

Lactentes

Crianças (<4 anos)

Recém-nascidos

Lactentes

Efeito na

biodisponibilidade

Aumentada

(fármacos básicos)

Diminuída

(fármacos ácidos)

Imprevisível

Aumentado

Crianças

Variável

Recém-nascidos

Lactentes

Imprevisível

Diminuído

Recém-nascidos

Diminuída

(Adaptado a partir de Kelly, 1987 e Milsap et al., 1992)

O desenvolvimento de algumas situações patológicas adicionado às características

fisiológicas do recém-nascido vem tornar a avaliação da absorção dos fármacos mais difícil.

A título de exemplo temos o regurgitamento e vómito tão frequentes neste escalão etário

(Uges et al., 1987), o mesmo acontecendo com a presença de sonda nasogástrica em bebés

internados nos cuidados intensivos (Krauss, 2004).

Via rectal - Esta via de administração, potencialmente importante em doentes adultos

impedidos de utilizar a via oral, adquire uma dimensão completamente diferente quando

nos referimos à população pediátrica. A absorção por via rectal ocorre por difusão passiva,

tal como acontece na parte superior do tubo digestivo, apresentando-se, no entanto,

bastante errática e imprevisível, quer devido ao tempo de contacto (bastante variável), à

menor área de superfície (bastante menor que o intestino) quer pelo facto de parte do

55

Introdução

fármaco (não determinável) poder sofrer o efeito de primeira passagem (Besunder et al.,

1988a; Rylance, 1992). A absorção rectal no recém-nascido pode, no entanto, ser bastante

eficiente (ex. ácido valpróico) (Morselli, 1989; Krauss, 2004), principalmente, quando se

usam enemas ou líquidos em pequeno volume (ex. as soluções orais de anti-convulsivantes,

como a de carbamazepina, valproato de sódio e algumas benzodiazepinas) e que são

inseridos por tubo ou seringa (Rylance, 1992; Buck, 2003a). Ainda assim, apesar da via

rectal ser uma via promissora em pediatria e constituir uma alternativa válida, não existem

actualmente dados disponíveis que claramente recomendem a sua utilização em recém-nascidos.

Via intra-muscular - Em pediatria esta via de administração funciona como alternativa à

via oral ou quando as características do fármaco assim o exigem (baixa biodisponibilidade

oral).

A absorção a partir da administração intra-muscular depende de uma série de factores de

diferente etiologia, capazes de, no seu conjunto, afectarem a entrada do fármaco na

circulação sistémica. Assim, a absorção depende da massa muscular, do fluxo sanguíneo

local (instável) e da facilidade de penetração (muita água, pouca gordura) do fármaco

(propriedades físico-químicas) (Morselli, 1989; Rylance, 1992).

As próprias situações patológicas (hipóxia, insuficiência cardiorespiratória) capazes de

desenvolver reduções no sistema de fluxo sanguíneo ou vasoconstrição periférica vão

condicionar a absorção de qualquer medicamento administrado por via intramuscular e/ou

sua distribuição sistémica após administração intravenosa (Morselli, 1989). Por tudo isto, a

via intra-muscular deve ser encarada como uma via alternativa à via endovenosa e não

como uma via de administração de eleição para os recém-nascidos (Morselli, 1989;

Rylance, 1992).

Via tópica - Apesar de a via tópica não ser considerada uma via usual para a administração

de fármacos com efeito sistémico, precauções acrescidas deverão ser tomadas em pediatria,

principalmente no grupo dos recém-nascidos.

Como já vimos do ponto de vista fisiológico, a barreira epidérmica do recém-nascido,

especialmente durante os primeiros dias de vida, apresenta-se pouco espessa e bastante

56

Introdução

hidratada (Rylance, 1992; Koren, 1997; Krauss, 2004). Por outro lado, a superfície por

peso corporal é muito maior que no adulto (Besunder et al., 1988a; Krauss, 2004),

apresentando muitas vezes um maior grau de permeabilidade devido à utilização de

agentes abrasivos (adesivos e outro material cirúrgico) e/ou presença de certas patologias

(queimaduras, inflamações, etc.) em doentes internados nos cuidados intensivos (Morselli,

1989).

Claro que as características fisiopatológicas referidas anteriormente fazem com que no

recém-nascido a absorção tópica se faça muito rapidamente e em muito maior grau (Bleyer,

1977; Stewart et al., 1987), podendo tal facto ser aproveitado para a administração

sistémica de fármacos (ex. teofilina/cafeína) (Evans et al., 1985; Micali et al., 1993) ou,

por oposição, representar uma fonte de perigo latente na farmacoterapia dos recém-nascidos (ex. hidrocortisona ou ácido salicilico) (Murray et al.; 1989; Krauss, 2004).

2.2.2 - Distribuição

Após a entrada do fármaco no sistema circulatório temos a sua distribuição pelos diferentes

tecidos e compartimentos corporais, facto que se encontra estreitamente correlacionado

com a resposta farmacológica.

A distribuição dos fármacos no organismo encontra expressão numérica através da

utilização de um parâmetro farmacocinético denominado volume aparente de distribuição

(Vd). Se bem que este parâmetro não corresponda a um volume fisiológico real (daí a

designação de aparente), a verdade é que é de extrema utilidade sempre que se pretende

analisar as características de distribuição dos diferentes fármacos no nosso organismo.

A quantidade e velocidade de distribuição do fármaco dependem de vários factores idade-dependentes que incluem o pH local, o fluxo sanguíneo regional, a percentagem de água

extracelular, a quantidade de tecido adiposo (constituído por uma percentagem de água

muito maior que no adulto) e o grau de ligação às proteínas plasmáticas e tecidulares, aos

quais se associam as propriedades físico-químicas da molécula em questão (Stewart et al.,

1987; Uges et al., 1987; Morselli, 1989; Krauss, 2004).

Decorre do parágrafo anterior que a monitorização cuidadosa do balanço hidroelectrólitico

do bebé é fundamental. Os indicadores utilizados na avaliação deste equilíbrio passa por

registos diários de:

57

Introdução

•

Peso do bebé (determinação da taxa de ganho de peso (Rice, 2004))

•

Valores séricos de sódio (Tabela I 16) (por vezes é um indicador tardio desta

situação (Hartnoll et al., 2000; Modi, 2003; Evans, 2003))

•

Medição da impedância bioeléctrica (Lingwood et al., 1999).

Tabela I 16– Caracterização das diferentes perdas de fluído.

% de

perda de

fluído

Causas possíveis

Sinais clínicos

Ligeira

1–5

Vómitos /diarreia

Mínimos no exame físico.

Moderada

6 – 10

Tipo de

desidratação

Perda de peso, olhos e fontanelas fundos,

ligeira letargia e secura das mucosas.

História de perda de

fluídos

Severa

11 – 15

Instabilidade cardiovascular (manchas na

pele, taquicardia, hipotensão) e neurológica

(irritabilidade e coma).

Tipo de défice de fluídos

Isotónico

Osmolalidade

Sódio sanguíneo

270 – 300

130 - 150

<130

Hipotónico

<270

+

(maior perda de Na que de água; há redução de água

extracelular)

>150

Hipertónico

>310

(hipernatrémia é uma evidência de grande perda de água,

requer especial atenção na reposição de fluídos por causa do

perigo de edema cerebral)

(Adaptado a partir de Rice et al., 2004)

Teoricamente, resulta óbvio que o Vd por unidade de peso será superior para os recém-nascidos quando comparado com o da população adulta, com especial incidência para

fármacos hidrossolúveis. No entanto, fármacos eminentemente lipossolúveis podem ver o

seu Vd diminuído, devido às diferenças em teor de tecido adiposo em função da idade

(Nahata et al., 1984; Besunder et al., 1988a; Murray et al., 1989; Brown et al., 1989).

A união às proteínas plasmáticas, associada à água corporal, é a característica fisiológica

idade-dependente que maior influência parece ter na distribuição dos fármacos no nosso

organismo. Na realidade, a ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas está

58

Introdução

condicionada por um conjunto de variáveis entre as quais se incluem não só a quantidade

de proteínas plasmáticas disponíveis em termos absolutos, mas também a composição

estrutural dessas mesmas proteínas, o número de locais de ligação disponíveis, a constante

de afinidade dos fármacos para as proteínas, a presença de substâncias endógenas (ex.

bilirrubina e ácidos gordos) capazes de alterar a interacção fármaco-proteína e o pH

sanguíneo. E para além disso, há as situações clínicas como a hipóxia, a febre, a hipotensão,

a acidose e a presença de gastroenterites com excessivas perdas de água e electrólitos, o

que vai produzir hemoconcentração, que reduzem a ligação às proteínas plasmáticas

(Morselli, 1989; Krauss, 2004).

Na Tabela I 17 podemos observar de forma resumida algumas características idade-dependentes que deverão ser equacionadas quando se pretende proceder à interpretação do

perfil de distribuição de fármaco em recém-nascidos.

Tabela I 17 - Características fisiológicas idade-dependentes susceptíveis de influenciar a

distribuição quando comparadas com a população adulta.

Características

fisiológicas

Situação

Água corporal

Grupo etário

Recém-nascidos

Aumentada

Água extracelular

Aumentado o volume de

distribuição

Lactentes

Albumina

Ligação proteínas

plasmáticas

Efeito farmacocinético

Recém-nascidos

Diminuída

Lactentes

Aumentado o volume de

distribuição e fracção livre de

fármaco

(Adaptado a partir de Milsap et al., 1992)

2.2.3 - Metabolismo

A biotransformação, cujo objectivo prioritário consiste em conferir às moléculas uma

maior polaridade de forma a facilitar a sua posterior excreção, ocorre predominantemente

no fígado e, apesar de no recém-nascido o tamanho e fluxo sanguíneo deste órgão ser

superior ao do adulto, a imaturação dos sistemas enzimáticos acaba por condicionar a taxa

metabólica para a maioria dos fármacos (Murray et al., 1989; Morselli, 1989; Rylance,

1992; Donato et al., 2003).

59

Introdução

Adicionalmente, são vários os factores fisiopatológicos capazes de afectar o metabolismo

hepático, sendo possível destacar o fluxo sanguíneo hepático, a capacidade de penetração

celular do fármaco, a capacidade metabólica do hepatócito, a concentração de fármaco

livre, a excreção biliar, a hipóxia, a insuficiência cardíaca, e a hiperbilirrubinémia (Stewart

et al., 1987; Besunder et al., 1988a).

Constata-se pois, que o rendimento da actividade metabólica no recém-nascido para a

maioria dos fármacos, vai aumentando até perto dos 5 anos de idade, altura em que começa

a sofrer uma ligeira diminuição até estabilizar por altura da puberdade aproximando-se

então dos valores normais para o adulto (Stewart et al., 1987). Todas estas alterações na

capacidade metabólica em função da idade pressupõem importantes implicações

terapêuticas, na medida em que existe um risco potencial de um determinado regime

posológico estabelecido poder passar de desejável a indesejável, em questão de dias.

2.2.4 - Excreção

O rim do recém-nascido, proporcionalmente, é duas vezes maior que o do adulto, contudo,

o fluxo sanguíneo renal e as funções glomerular e tubulares (secreção e reabsorção)

encontram-se diminuídos (Besunder et al., 1988a ; Murray et al., 1989).

Nos primeiros tempos de vida do recém-nascido temos uma elevada resistência vascular e

um baixo fluxo sanguíneo, o que vai afectar a taxa de filtração glomerular, a secreção e a

reabsorção tubular. Todos estes mecanismos inerentes à função renal são idade-dependentes, estando correlacionadas com a idade gestacional, pós-natal e pós-concepcional do recém-nascido (Stewart et al., 1987; Morselli, 1989; Vanpée et al., em

1992). Na realidade, Arant Jr (1978) confirmou através das suas observações que a

maturação renal durante a vida extra-uterina é semelhante para recém-nascidos com igual

idade pós-concepcional, verificando-se que a taxa de filtração glomerular é baixa até às 34

semanas, aumentando rapidamente a partir desse momento (Thomson et al., 1988; EMEA,

2004).

A presença de hipóxia, asfixia perinatal, síndrome de dificuldade respiratória (SDR),

apneia, choque, trauma, sépsis e persistência do ducto arterioso produzem alterações nos

reflexos hemodinâmicos (obstrução pulmonar, isquémia intestinal e renal e alterações da

microcirculação, redução do fluxo sanguíneo cerebral e tecidular, hipotensão sistémica e

acidose), o que a curto prazo conduz a mudanças na cinética do medicamento, e a médio e

60

Introdução

longo prazo alterações da maturação renal e do crescimento do bebé (Seri et al., 1984;

Costarino et al., 1985; Tulassay et al., 1986; Morselli, 1989; Galiana et al., 1996).

Ao mesmo tempo estes factores têm repercussões directas a nível renal. O rim é um órgão

muito sensível às privações de oxigénio, o que pode levar em situações de hipóxia

moderada a alterações transitórias da função tubular e nos casos de privação prolongada à

necrose cortical ou medular irreversível. Neste último caso produz-se oligúria por redução

da perfusão renal (Dauber et al., 1976; Guignard et al., 1976; Morselli, 1989), ocorrendo

em 80% dos bebés prematuros com peso <1000g (Gal, 2003).

Relativamente aos regimes farmacoterapêuticos, há alguns medicamentos frequentemente

usados em neonatologia capazes de alterar a função renal, tais como:

• Anti-inflamatórios não esteróides (AINEs),

• Anti-cicloxigenase II,

• Dopamina,

• Furosemida,

• Inibidores da enzima de conversão da angiotensina,

• Medicamentos nefrotóxicos.

Todos os medicamentos que inibem a síntese de prostaglandinas (ex.: aspirina,

indometacina, ibuprofeno, nimesulide, etc) são responsáveis pela diminuição da taxa de