Aspectos da iluminação no teatro – eixo Rio—São Paulo*

Edelcio Mostaço**

Tanto o estudo quanto a documentação concernentes à iluminação no teatro brasileiro ainda estão por ser

realizados.1 Dispomos de pouquíssimas informações a respeito do assunto e, na volátil circunstância que cerca

o fenômeno teatral, ela parece ser sua parcela mais fluida, desaparecendo com o blackout final.

No Brasil, a iluminação cênica conheceu, grosso modo, todos os estágios por ela experimentados em seu

desenvolvimento histórico na Europa. Nossas primeiras manifestações teatrais, com a arregimentação de

índios Tupi por José de Anchieta, ocorreram nas ensolaradas praias litorâneas, sob a luz natural que havia

saudado o nascimento do teatro ocidental na Grécia Clássica, 2 mil anos antes. Nossas “casas de ópera”, os

edifícios teatrais da era colonial, empregavam candeeiros e velas, tal como nos teatros metropolitanos,

recursos que permitiam bem poucos efeitos ou atmosferas cênico-ficcionais. A partir da segunda metade do

século XIX, foi introduzida a iluminação a gás e, já na virada para o século XX, a de lâmpadas incandescentes.

Esse último recurso veio a possibilitar, dentro de seus limites, certo manejo estético da iluminação.

As considerações sobre a luz cênica não devem ser dissociadas daquelas relativas ao espaço cênico e à

cenografia, não apenas pela contigüidade que manifestam mas, acima de tudo, porque, na maioria das vezes,

os responsáveis pela iluminação eram os decoradores e cenógrafos, que a exerciam em modo complementar.

Como função autônoma, o iluminador só vai surgir, no plano internacional, na primeira metade do século XX e,

no Brasil, salvo raras exceções, a partir dos anos 1970, embora a atividade permaneça ainda hoje, em não

poucos casos, como extensão das funções do encenador ou do cenógrafo.

Antes de iniciar um brevíssimo painel sobre os percursos evolutivos da iluminação teatral entre nós, gostaria

de destacar algumas de suas particularidades estéticas.

A luz natural, proveniente do Sol e se deslocando segundo seu curso aparente, é percebida em si mesma

como dramática, pois cria efeitos de sombras, faz brilhar superfícies, possibilita a gama de cores, cria relevos e

alternâncias, infunde calor, propiciando a captação visual dos contornos, o sentido da tridimensionalidade e da

perspectiva, além da duração dos instantes.

Independentemente de estilos ou afiliações artísticas dos espetáculos, a composição de um plano de

iluminação para um espaço fechado deve equacionar ao menos quatro propriedades da luz, a ser pensadas

em função de seus valores dramáticos:

intensidade: da menor claridade até o maior brilho alcançável, a iluminação possibilita o fenômeno da visão.

A intensidade trabalha com alguns atributos, tais como:

a) a impressão subjetiva do brilho (o que importa não é o real percebido, mas a aparência que suscita. Assim, o

lume de uma simples vela numa cena escura parece brilhar muito mais do que cem spot-lights numa cena já

clara. Os cenários, a indumentária, o rosto dos atores, a textura dos objetos e os adereços são quesitos a ser

destacados segundo esse princípio);

b) a adaptabilidade do olho (em razão de fenômenos orgânicos, algum tempo é necessário para que as

mudanças de brilho ou intensidade sejam registradas pelo cérebro. Isso possui implicações: uma cena

brilhante sempre parecerá “mais brilhante” se vier na seqüência de uma cena escura, desde que tal transição

ocorra gradualmente, e não de modo brusco);

c) fadiga visual, a ser evitada. Ocorre em razão de pouca luz, excesso de luz ou mudanças bruscas entre

diferentes intensidades;

d) percepção visual, base de todo o fenômeno da visão (uma cor pode ser alterada ou ter sua apreensão

intensificada por causa de outra cor ou tonalidade contígua, aumentando-se ou diminuindo-se os contrastes.

Também, se o espectador está próximo, a cena pode ser menos clara, devendo ocorrer o oposto se ele se

encontra distante);

e) efeito psicológico (ou seja, os modos de influir nas disposições psicofísicas e emocionais do espectador).

cor: todo o espectro das cores deve ser conhecido pelo iluminador, bem como seus tons, subtons, variações e

interações. A luz cênica resulta da coloração emanada pela qualidade e pelas propriedades técnicas das

lâmpadas utilizadas. Filtros ou gelatinas alteram o produto da fonte luminosa, compondo nuanças ou

sublinhando texturas. A cor influi sobre a percepção, segundo a:

a) percepção visual (o olho humano vê mais claramente entre as zonas amarelo/verde, no meio do espectro,

do que nas localizadas em suas extremidades, os azuis ou vermelhos);

b) sensação (cores quentes aparentam um ambiente de calor, alegria, exaltação, júbilo, enquanto as frias

insuflam distância, melancolia, tristeza).

distribuição: por um dispositivo luminoso, toda luz possui forma e direção, podendo variar desde uma suave

penumbra disseminada pelo ambiente até um foco claro bem delimitado. O ângulo da fonte luminosa e as

sombras resultantes são infinitamente variados. O olho somente enxerga em 2 ou 3 graus, enquanto a visão

periférica se estabelece numa gama estereoscópica de apreensão. Dessa maneira, faz com que o olho seja

invariavelmente atraído para a zona mais brilhante da forma colocada no campo visual. Isso deve ser levado

em conta sempre que se queira ressaltar um objeto ou um ator em dado momento.

movimento: a manipulação de distintas fontes luminosas em seqüência pode produzir efeitos de

deslocamento, infundindo a sensação de movimento no espaço, com base na progressão de seus

acionamentos. A iluminação cênica pode valer-se desse recurso para “animar” cenas ou passagens,

sublinhando, especialmente, efeitos coreográficos ou de movimento.

***

O espetáculo brasileiro, até os anos 1940, foi marcado por algumas heranças de seu passado ibero-lusitano.

Tudo gravitava à volta de uma vedete, um primeiro ator e dono de companhia, encarregado do papel central.

Não existiam encenadores, ficando a marcação a cargo de um ensaiador. O ponto sussurrava o texto mal

decorado pelos atores e a cenografia era dominada pelo décor fermé ou gabinete, um conjunto de três trainéis

que delimitavam os espaços interiores. A iluminação reduzia-se a clarear a área de ação, valendo-se de

lâmpadas comuns dispostas no teto e, quando possível, na ribalta. Raros eram os efeitos, e estes se resumiam a

acender as luzes no começo e apagá-las ao fim da cena ou da peça. Isso enquanto a Europa conhecia, desde a

última década do século XIX, um verdadeiro cardápio de novidades, na esteira das vanguardas históricas.

A renovação artística ensejada pela Semana de 22 não conheceu senão pouquíssimas experiências, aqui e ali. É

o caso da Batalha da Quimera, organização carioca criada nesse mesmo ano por Renato Vianna, Ronald de

Carvalho e Villa-Lobos. Em 1933, o artista plástico paulista Flávio de Carvalho encena O Bailado do Deus Morto,

utilizando uma garagem como espaço dramático e criando uma cenografia futurista, à base de elementos

confeccionados em alumínio. As luzes empregadas, refratadas no metal, possibilitaram assim novos usos e

efeitos. No mesmo ano, no Rio de Janeiro, Oduvaldo Vianna monta Amor, cuja cenografia foi construída em

dois planos arquitetônicos e algumas áreas de ação. Tais recortes obrigaram a luz a acompanhar a divisão

espacial, introduzindo inovações em seu emprego rotineiro.

Até a histórica montagem de Vestido de Noiva, algumas iniciativas cariocas de cunho inovador devem ser

destacadas: o Teatro de Brinquedo, de 1927; o Teatro do Estudante, criado em 1938 por Paschoal Carlos

Magno; o Teatro Universitário, criado em 1939. Em São Paulo, floresceram o Grupo Experimental de Teatro, de

Alfredo Mesquita, e o Grupo Universitário de Teatro, iniciado em 1943 sob o comando de Décio de Almeida

Prado. Tais conjuntos possuíam a ambição de inovar os padrões de espetáculo, escolhendo não apenas textos

significativos da cultura teatral como, igualmente, dispensando maior atenção ao aparato técnico e artesanal.

Tal como na Europa fizeram Appia, Craig, Reinhardt, Baty, Pitoëff, Copeau, Piscator, Meyerhold, entre tantos

outros.

Vestido de Noiva, espetáculo levado a cabo pelos Comediantes em 1943, representou um marco. Apoiado

sobre um grande texto nacional, afinado com seu tempo, evidenciou uma complexidade estilística que o

equiparava às grandes realizações internacionais; uma equipe de atores, os Comediantes, oriundos da classe

média carioca, intelectualizada e refinada, animada pelo melhor espírito de renovação e trabalho em conjunto;

o encenador polonês Zbigniew Ziembinski, recém-aportado no Rio, artista já plenamente formado em sua

terra natal; e a decisiva contribuição de Tomás Santa Rosa, artista plástico, designer e cenógrafo que, em seu

trabalho, vinha renovando a cenografia e a iluminação entre nós.

As crônicas ligadas à estréia são eufóricas, registrando o estupor da platéia. Falou-se em 300 mudanças de luz.

Foram, de fato, 132 efeitos, proporcionando 140 cenas iluminadas de modo distinto. O plano de luz foi

idealizado por Ziembinski, com a bem próxima colaboração de Santa Rosa. Sua cenografia – mais bem definida

como um território cênico – era imponente: uma construção em madeira dividida em dois andares,

conformando os três planos narrativos do texto: alucinação, memória e real. Arcos recortados propiciavam não

apenas entradas e saídas como também, maravilhando a platéia, muitos dos efeitos de luz. Para a cena do

casamento, dois vitrais preenchiam os arcos, oferecendo luz coada em transparência para compor o clima

litúrgico do ambiente. Grandes vasos com copos de leite, espalhados na arcada e sempre em penumbra,

conferiam ao conjunto um acento funéreo, ressaltando a densa atmosfera de uma obra na qual a morte surge

sob diversos vieses.

Sobre essa estréia, Nelson escreveu:

Não posso falar da luz sem lhe acrescentar um ponto de exclamação. Em 1943,

nosso teatro não era iluminado artisticamente. Pendurava-se, no palco, uma

lâmpada de sala de visitas, ou de jantar. Só. E a luz fixa, imutável – e burríssima –

nada tinha a ver com os textos e os sonhos da carne e da alma. Ziembinski era o

primeiro, entre nós, a iluminar poética e dramaticamente uma peça. Estou vendo

Alaíde, ao aparecer, pela primeira vez, de noiva. Ficamos atônitos de beleza. Dentro

da luz, era um maravilhoso e diáfano pavão branco.2

Reavaliando seu espetáculo, décadas após, Ziembinski ponderou:

O que havia, no espetáculo, de expressionismo, o levava para além da realidade

comum. Principalmente porque seu expressionismo não pecava pelo formalismo

comum a outras expressões do expressionismo. Era um expressionismo de forma,

mas baseado num extremo realismo, quase puxado a uma interpretação naturalista

do texto. Então havia todo um sabor de composição que sintetizava e reduzia a

realidade na sua forma existente, ao mesmo tempo aberto pela verossimilhança

daquilo que acontecia com suas figuras.3

Estão aqui destacados os climas cênicos propiciados pela iluminação: como condução da narrativa, fazendo a

ação deslocar-se pelos diversos planos que a compõem, pródigos de sugestões e nuanças; pulsando próximos

às oscilações emocionais e psicológicas das personagens; impondo, simultaneamente, o acento expressionista

inerente à sua gestação, fazendo do claro/escuro seu principal recurso expressivo.

Após tais conquistas trazidas pelos Comediantes e demais companhias do final da década de 1940, a

estabilização da qualidade cênica se dará com o Teatro Brasileiro de Comédia – TBC, fundado em 1948. A

ambiciosa companhia não hesitou em contratar os melhores atores disponíveis no mercado e, para capitanear

o conjunto, importar jovens diretores e cenógrafos.

Entre os encenadores estavam Adolfo Celi, Luciano Salce, Flamínio Bollini Cerri, Ruggero Jacobbi, Alberto

D’Aversa e, entre os que aqui já residiam, Ziembinski e Gianni Ratto. A sala de espetáculos surgiu após ampla

reforma de um edifício de quatro andares, abrigando todas as dependências necessárias ao funcionamento de

um empreendimento de grande porte. A mesa de iluminação era italiana e o material elétrico e os spot-lights

foram comprados nos EUA.

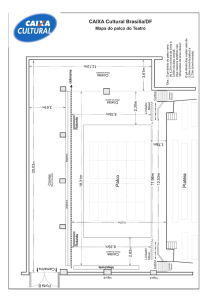

A sala, embora moderna, seguia o padrão do teatro à italiana, com dois inconvenientes no palco: a pequena

extensão das coxias e duas colunas de sustentação da edificação, problemas que os cenógrafos sempre

tiveram de contornar. A cabine de luz ficava abaixo do palco, o que fazia os comandos serem efetuados com

base nas imagens refletidas em espelhos ou por meio de ordens manuais. Os diretores eram jovens e quase

todos haviam passado pela Academia Dramática de Roma. Criaram espetáculos que implicavam em grande

minúcia técnica e refinado apuro artístico. Segundo depoimentos, a iluminação era, em geral, de cunho

realista, mas cheia de cuidados na elaboração de efeitos, climas cênicos e sugestões luminosas, valorizando

cenários e figurinos executados com capricho e bom acabamento.

Ziembinski é apontado como o grande mestre de iluminação no TBC, devendo-se a ele o toque final, em

conjunto com os diretores, de um sem número de realizações. São evocadas como particularmente bemsucedidas as iluminações de O Mentiroso, por Ruggero Jacobi, com cenografia de Aldo Calvo, em 1949; Anjo de

Pedra, dirigida por Luciano Salce, cenografia de Bassano Vaccarini e supervisão de efeitos de Aldo Calvo, em

1950; Seis Personagens à Procura de um Autor, encenado por Adolfo Celi, cenografado por Bassano Vaccarini e

com figurinos de Aldo Calvo, em 1951; além de algumas produções grandiosas, como A Dama das Camélias,

sob a direção de Salce e cenografia de Calvo, cuja montagem no teatro Municipal contou com o eletricista

Joaquim Pesce, e Mary Stuart, encenação de Ziembinski e cenografia de Mauro Francini, que registra em sua

ficha técnica o eletricista Aparecido José, profissional competente que muito contribuiu para o êxito das

encenações levadas a cabo no TBC.

Esse alto padrão de qualidade técnica e artística irá influir de modo decisivo sobre o conjunto da produção

contemporânea, tanto em São Paulo quanto no Rio, onde a companhia criou uma filial. Entre os novos

conceitos assimilados pela cena, desde então, encontram-se os da concepção cenográfica tridimensional e de

matriz arquitetônica, em íntima conexão com o emprego da iluminação provinda de spot-lights; assim como o

necessário entrosamento entre elas para que um resultado unitário fosse atingido.

A iniciativa ensejou o surgimento das companhias chamadas de Pós-TBC. Ostentaram elas o mesmo espírito

perfeccionista do conjunto-mãe, alastrando um padrão de acabamento que, influindo sobre o gosto do

público, obrigou as companhias mais antigas a seguirem a mesma trilha, sob risco de se tornarem anacrônicas.

***

Um novo ciclo na história da iluminação brasileira será registrado com o Teatro de Arena, que se profissionaliza

em 1953. Ele não apenas introduziu um novo espaço cênico – a arena – como também foi o mais importante

centro de difusão da dramaturgia ligada à realidade brasileira ao longo dos anos 1960.

Fundador e primeiro diretor do conjunto, José Renato reconheceu que, entre a estréia e 1961, não conseguiu

encontrar um cenógrafo capaz de resolver os problemas criados com o espaço circular nem,

conseqüentemente, com sua iluminação, que não ultrapassou o estágio mais simples de clarear o espaço por

meio de tímidos efeitos de claro e escuro.

Com a chegada do cenógrafo Flávio Império, essa situação vai alterar-se. Arquiteto de formação e consagrado

artista plástico, foi ele o primeiro a pensar sobre as possibilidades plásticas do novo espaço, sendo O

Testamento do Cangaceiro sua contribuição inaugural para ele. Seguiram-se Os Fuzis da Sra. Carrar (1962); O

Melhor Juiz, o Rei (1963); e a melhor cenografia e iluminação que ele ali já tinha efetivado, O Filho do Cão (1964),

na qual conseguiu edificar dois planos de ação na exígua altura da sala de espetáculos. Sua sensibilidade o

levou a dotar a cena de nuanças cromáticas, recortes precisos no rosto dos atores, suave tonalidade na

filtragem da luz, infundindo à narrativa uma perspectiva cinematográfica. Ao longo dessa trajetória, o eletricista

Orion de Carvalho foi um de seus colaboradores habituais, trabalhando por décadas no Arena.

Império também cenografou para o Teatro Oficina, no período em que a casa de espetáculos era uma arena

com público nas duas laterais. Em 1962, criou Um Bonde Chamado Desejo e Todo Anjo É Terrível, dois ambientes

interiores cujos traçados se distanciavam do realismo, optando por soluções arquitetônicas de síntese poética

e ambientações luminosas suaves em tom pastel, nostálgicas. Cenografias bem distintas daquelas de Andorra,

de Max Frisch, e de Os Inimigos, de Gorki, duas encenações em 1964, nas quais a influência brechtiana é visível,

tanto no emprego dos aparatos cênicos quanto da luz, mais chapada e branca.

A década se encerra com uma das mais ousadas criações do teatro brasileiro: O Balcão, de Jean Genet, pelo

encenador Victor García, em 1969. Para materializar a desenfreada alegoria genetiana, o cenógrafo-arquiteto

Wladimir Pereira Cardoso construiu uma imensa estrutura circular em ferro, permitindo que os atores se

deslocassem por passarelas, balancins e escadas, iluminados em modo nada convencional e sempre

surpreendente. Fogos de artifício eram detonados na cena da revolução, entre outros recursos de impacto,

restando para o final uma surpresa: escavada no solo, uma concha, revestida de espelhos, como uma lente,

espargia a luminosidade de dezenas de faróis de automóveis, deixando o imenso cilindro cênico inteiramente

banhado pela luz. O efeito era estupefaciente!

***

Não deve ser esquecido que um intenso movimento teatral, que se alastrou por todo o país nos anos 1960, foi

alterando, paulatinamente, o fazer teatral entre nós. Todas as grandes capitais passam a dispor de conjuntos,

semiprofissionais ou amadores, que ensejavam uma efervescente produção sobre os palcos. A vitória em

Nancy, em 1967, de Morte e Vida Severina (cuja iluminação era de Sandro Polônio), montado pelo Tuca, foi um

fenômeno de ressurgimento dos universitários, quer no palco quer na platéia. A abertura do curso de teatro na

ECA-USP, em 1968, assim como, logo a seguir, o bacharelado em Teatro na atual Unirio, possibilitaram os

primeiros estudos superiores em artes cênicas, formando profissionais dotados de maior apuro técnico e

artístico.

Após 1969, o teatro conhecerá maiores efeitos da Censura e mais pesadas restrições expressivas por causa da

ditadura militar que se instalara no poder em 1964. Os grupos e companhias do passado tendem a se

dispersar, e iremos conhecer, especialmente após 1974, novos modos de produção, com equipes estruturadas

em cooperativas ou por meio de cotas, com o objetivo de produzir um único espetáculo, dissolvendo-se em

seguida.

Grandes montagens, tomando por base espetáculos nascidos em Nova York ou Paris, vão se alternar no cartel

com a pipocante atividade de grupos jovens. Hoje É Dia de Rock, encenado por Ivan de Albuquerque, mobilizou

durante dois anos os cariocas, embalados pelo doce encanto da luz e dos cenários de Luiz Carlos Ripper;

enquanto Abelardo e Heloísa, com direção de Flávio Rangel, em 1972, propiciava ao encenador um exercício de

competência não só na direção mas também na iluminação, com excelente resultado.

Nas duas vertentes, todavia, devem ser destacados o arrojo e a inventividade artística das propostas, nas quais

a iluminação e a cenotécnica ocupavam papéis proeminentes. Alguns profissionais se destacam pela

constância nos grandes espetáculos, como Giancarlo, José Cornachini, Abel Kopanski e Cid Celine. No campo

experimental, as coisas começam a tomar novos rumos: em Rito do Amor Selvagem (1969), José Agrippino de

Paula destacava que “nosso processo de trabalho poderia ser chamado de mixagem. [...] Qualquer uma das

faixas (o cenário, a iluminação, elementos de cena, a coreografia, os figurinos) pode, isolada, ocupar o primeiro

plano”4. Preocupação semelhante também percorria Terceiro Demônio (1972), espetáculo de Mário Piacentini:

Luz: há muito tempo deixou de ser apenas algo que permite ao público ver os

atores e a cenografia. Ela deve ser um organismo vivo, cujas pulsações são uma

ressonância das ações que ela ilumina. Ela deve estar atenta ao ato novo para

compreendê-lo praticamente, isto é, abrindo-lhe portas, dando-lhe tempo e força.

O operador de luz está dentro do palco acompanhando cada passo, aceitando e

propondo junto, assim como o operador de som faz o gravador correr atrás dos

atores numa medida que deve ser exata e distinta a cada espetáculo.5

Se o manejo da luz ganhou, nesses processos de criação coletiva, um estatuto de que até então não dispunha,

muito em breve a necessidade da especialização expressiva transformará o “eletricista” ou o “operador de luz”

em “iluminador”.

Vai-se sedimentando, desse modo, a especialização entre os profissionais envolvidos nas montagens teatrais,

estivesse ela ligada às práticas inovadoras ou àquelas mais afeitas à tradição. Uma nova geração de cenógrafos

e iluminadores desponta – arquitetos, ou formados no espírito da arquitetura cênica –, como Helio Eichbauer,

Joel de Carvalho, Marcos Flaksman, Marcos Weinstock, Luiz Carlos Ripper, José Dias, Felipe Crescenti,

mostrando-se particularmente ativa e inspirada ao longo do decênio. Alguns deles foram buscar no exterior os

conhecimentos aqui ainda muito exíguos.

Entre os grupos que estréiam naqueles anos estão o Ornitorrinco, o Pessoal do Despertar, o Panis et Circencis,

o Teatro Ipanema, o Asdrúbal Trouxe o Trombone, o Pessoal do Victor, o Pod Minoga, entre tantos mais,

marcados, muitas vezes, por realizações materialmente simples, mas transbordando criatividade cênica.

Inventividade esta que obrigou os iluminadores a apelar para soluções não-convencionais, inusitadas, testando

novos equipamentos e procedimentos. Em meados dos anos 1970, um nome se sobressai nesse panorama,

assumindo explicitamente sua condição de profissional unicamente dedicado à luz: Jorginho de Carvalho.

Pouco tempo depois, Aurélio de Simoni passará, igualmente, a ter seu nome destacado na ficha técnica de

vários espetáculos.

Essa febril atividade dos primeiros anos da década levou o crítico Yan Michalski a fazer um balanço do ano de

1974 com o título de O Melhor Foram os Cenários, em que declara:

Poucas vezes se viu, em um ano, tanta inspiração plástica em cena, tanta estilização

elaborada em função de um clima que vise, antes de mais nada, à emoção estética.

É claro que a responsabilidade não cabia somente aos cenógrafos: eles foram

apenas os executantes mais diretos de um estado de espírito de cuja tradução

cênica se encarregaram também, com destaque, os diretores, os figurinistas, os

iluminadores e em alguns casos também os atores, que se dispuseram a adaptar as

suas composições às exigências de plasticidade e estilização das propostas

cênicas.6

São Paulo conheceu, em 1974, The Life and Times of Joseph Stalin, uma das grandes criações de Bob Wilson que,

por doze horas, povoou o palco do Teatro Municipal com imagens de rara e estupenda plasticidade, nas quais

a luz e suas possibilidades foram exploradas de modo intenso. A realização, certamente, inspirou

desdobramentos entre nós. Ao final da década, o SNT funda, no Rio de Janeiro, a oficina Pernambuco de

Oliveira, especializada em formar cenotécnicos e iluminadores, o que contribuirá para fomentar tais ramos de

atuação.

Uma expressiva safra de jovens diretores desponta ao longo dessa década, todos desdobrando-se, igualmente,

como iluminadores, alcançando sempre resultados muito bem logrados: José Possi Neto, Francisco Medeiros,

Iacov Hillel, Marcio Aurelio, Roberto Lage, Buza Ferraz, Hamilton Vaz Pereira, Fauzi Arap, Ulysses Cruz, Jorge

Takla, Gabriel Villela, entre muitos mais.

Em 1978, uma montagem marca época: Macunaíma, pelo grupo Pau Brasil, comandado por Antunes Filho. A

despojada cenografia de Naum Alves de Souza servia a uma encenação inteligente, cujos efeitos de luz,

elaborados por Davi de Brito, ensejavam com grande inventividade os muitos ambientes e atmosferas cênicas

exigidos pela epopéia de Mário de Andrade. Explorando os dons possíveis a um palco nu, Antunes provocou

um sopro renovador que atraiu seguidores.

O apelo aos deslocamentos circulares, tanto na partitura dos blocos de intérpretes quanto no

desenvolvimento da narrativa, fornecia à realização o escalonamento de signos arquetípicos. A iluminação

lateral, cujo uso pioneiro veio da dança, encontrou seu lugar agora no teatro, infundindo um novo repertório

estilístico de iluminação cênica entre nós.

Em 1984, em Nelson 2 Rodrigues, Antunes vai reunir uma síntese de textos do dramaturgo, noutro espetáculo

de excepcionais qualidades, explorando a gama de matizes compreendidos entre o branco e o preto. Para

uma ambientação cênica despojada de Irineu Chamiso, a luz de Davi de Brito oferecia, novamente, decisiva e

fundamental contribuição.

Os anos 1980 vão conhecer a profissionalização plena da cenotécnica e o surgimento dos designers de luz

brasileiros (geralmente engenheiros ou indivíduos treinados na operação de sofisticados aparatos elétricos e

eletrônicos), seja porque grandes shows internacionais começam a fazer escala no Brasil; seja porque crescem

as montagens de dança e de musicais; seja, ainda, porque tanto o cinema quanto a TV passam a exigir maior

elaboração nessas áreas, fazendo aumentar significativamente a presença de profissionais de alta qualidade,

sejam designers de luz, sejam iluminadores, nas equipes de produção.

Um mestrado e um doutorado em iluminação foram apresentados à ECA-USP, pelo professor Hamilton Saraiva,

em meados da década, introduzindo assim essa especialidade entre os estudos acadêmicos. J. C. Serroni funda

e dirige, dentro do CPT de Antunes Filho, um centro de pesquisa e formação em cenografia, figurino e

iluminação, dando um largo passo na ampliação dessas áreas entre jovens vocações. Anos após, desligado do

SESC-CPT, Serroni funda o Espaço Cenográfico, uma central de cursos e serviços dedicada à formação, reflexão

e realização de projetos nessas áreas de especialidade.

Alguns nomes de nova safra de profissionais estarão presentes, ao longo dos anos 1990, nos grandes

espetáculos do período: Wagner Freire, Wagner Pinto, Domingos Quintilhano, Maneco Quinderé, Luiz Paulo

Neném, Guilherme Bonfanti, Nezito Reis, e uma mulher, nesse território até então soberanamente masculino:

Cibele Forjaz.

Um encenador, todavia, conseguiu galvanizar as atenções da mídia, do público e dos estudiosos, modificando

de modo radical a conjugação entre uma apurada expressividade cenotécnica e suas propostas conceptuais:

Gerald Thomas. Tendo-se iniciado no teatro Off-Broadway, monta no Rio, em 1985, Quatro Vezes Beckett, no

qual recortes de luz eram hábil e primorosamente manipulados; e, em São Paulo, Carmen com Filtro, cuja

iluminação era um trunfo, ao lado da magnífica cenografia de Daniela Thomas.

Nos anos subseqüentes, com sua Cia. de Ópera Seca, Gerald estará à frente de algumas realizações bemsucedidas. Dentre elas evoco Eletra com Creta, de 1986, em que a luz ocupava primeiríssimo plano, responsável

pela narratividade da obra (criada pelo próprio encenador e por Wagner Pinto). Por meio de telas

transparentes, o palco foi dividido em três faixas paralelas, permitindo à ação deslocar-se entre uma e outra. No

palco, imagens obsessivas, produto de um feérico imaginário, eram repetidas em cortes cinematográficos,

ostentando matrizes plásticas nascidas junto ao minimalismo, o teatro histérico, fazendo um intertexto pulsar e

estruturar a realização.

Thomas estudou artes plásticas, na juventude, com Ivan Serpa e Hélio Oiticica, tornando-se um ilustrador

muito requisitado na imprensa norte-americana. Essa formação, junto ao concretismo, lhe forneceu agudo

senso de composição visual. O que impactava o espectador de Eletra eram as imagens cênicas, que levaram ao

extremo uma proposição por ele creditada a Bob Wilson: “é preciso olhar o texto e ouvir as imagens”7.

Após a ópera O Navio Fantasma, uma nova produção usou o conceito de Gesamtkunstwerke: Trilogia Kafka.

Desse tríptico, destaco Uma Metamorfose (1988), pelos excepcionais usos e efeitos obtidos pela iluminação.

Empregando uma caixa de plástico translúcido, para em seu interior instalar o agonizante Gregor Samsa, a luz

produzia nessa superfície tanto efeitos de rebatimento e opacidade quanto de transparência e visibilidade,

mediando o dentro e o fora. Jatos de spots, vindos dos urdimentos, atravessando uma névoa de fumaça,

tornavam sólida a composição de uma catedral gótica inteiramente desenhada em luz.

Mattogrosso (1989), Fim de Jogo (1990), M.O.R.T.E (1990) ou The Flash and Crash Days (1991) foram criações nas

quais o espaço, a plasticidade e a beleza arquitetural da cena encontraram novas oportunidades expressivas.

Os talentos de Gerald, Daniela e Wagner Pinto influenciaram, não sem razão e méritos, uma expressiva parcela

do teatro dos anos 1990, infundindo um novo rigor e precisão no acabamento cênico.

Montando seu primeiro espetáculo em 1994, o Teatro da Vertigem mostrou a que veio: propor a discussão

sobre o sagrado numa sociedade sem fé, ao valorizar espaços relegados por meio de um novo

equacionamento propiciado pela teatralidade. Sob a direção de Antônio Araújo, Paraíso Perdido, baseado em

Milton, explorava imagens celestiais e satânicas no interior de uma igreja, compondo o clima místico de seu

universo. Uma iluminação barroca e expressionista, criada por Guilherme Bonfanti, permitiu ao encenador

tornar palpáveis o sublime, o transcendente, o etéreo. Em O Livro de Jó, de 1997, texto de Luís Alberto de Abreu

inspirado nas Escrituras Sagradas, o encenador igualmente perseguiu tais preocupações. A montagem ocupou

um hospital e a iluminação, escamoteada em nichos e desvãos, propunha novos ângulos arquiteturais, irreais e

solenes. O uso de negatoscópios (destinados ao exame de radiografias) e olhos clínicos (um dispositivo do

centro cirúrgico) criavam efeitos surpreendentes, inusitados, concentrando nesse local seu instante final e mais

poético, no qual um único jato de luz, síntese da elevação e da redenção que marcavam o encontro de Jó com

Deus, coroava seu percurso de penas e sofrimentos.

Ambientado num presídio, Apocalipse 1,11 (2000) deu prosseguimento aos objetivos da equipe. Apropriandose dos ambientes corrompidos e degradados do edifício, e deslocando-se neles, o espetáculo obrigou a

iluminação a renovados desafios, levando o espectador a perceber ângulos inimaginados num espaço cênico

que, carregado de sentidos que lhe podiam ser distantes, jamais lhe ficavam indiferentes. Desde velas e tochas

até sofisticados efeitos para shows, todo o arsenal da iluminação foi aqui argutamente explorado por

Guilherme Bonfanti.

***

Para arrematar essas breves considerações, nada melhor que a palavra de um reconhecido profissional, que

alerta sobre os passos indispensáveis para a confecção de um bom plano de luz:

Item 1: ler o texto. Que autor é esse? Quem é? É vivo, é morto? Por onde caminhou

a criação dele? Que estilo ele exerceu? Na leitura do texto, presto muita atenção às

informações da rubrica, embora muitas vezes essas rubricas sejam abolidas pelo

encenador. É quando a gente exerce a nossa licença poética: a gente pode, com a

equipe de criação, alterar os códigos estabelecidos pelo autor. Depois da leitura do

texto, vem a fase de assistir aos ensaios, a conversa com a direção, com o

cenógrafo, com o figurinista, o coreógrafo, o aderecista, o ator. Costumo dizer que

tudo informa a luz e que o iluminador é um privilegiado, porque tem várias

vertentes que estimulam a sua criação. Durante os ensaios é quando nós

conversamos e eu aceito sugestões de todos os que estão envolvidos no processo;

a gente vai conversando e as idéias vão se sedimentando. Terminado esse processo

dos ensaios, vem a conversa com a produção do espetáculo, que é muito

importante também, porque não adianta você viajar numa luz que você não vai ter

condições de criar, entende? Daí entramos no teatro, com uma equipe de

montagem e montamos, fazemos o nosso mapa, acendemos aquela luz por meio

de uma mesa de luz, digital ou analógica, e afinamos a luz do espetáculo,

determinando a angulação dos refletores, as cores. Depois, quando é possível, você

vai pro ensaio técnico, às vezes você tem que mostrar a luz já quase pronta. [...]

Depois de feitos o ensaio técnico e os ajustes necessários, vem a estréia.

Normalmente, eu opero a luz de estréia, e chego ao último estágio, que é o de

passar a luz do espetáculo para o operador de luz. [...] O operador de luz tem que

ser um artista também, pra que ele possa entender por que a luz entra e por que sai

daquela forma e para que seu trabalho não seja uma coisa simplesmente mecânica.

No meu entender, pra criar luz num espetáculo, você tem que ter três coisas

básicas: técnica, criatividade e sensibilidade.

São palavras de Aurélio de Simoni, em entrevista à revista Folhetim.8

*

Conferência proferida em 19 de junho de 2001, no âmbito do projeto Luz em Cena. Vestido de Noiva e a

Modernidade no Teatro, realizado pelo Itaú Cultural.

**

Edelcio Mostaço é crítico teatral, pesquisador e professor da Udesc.

1

Exceção notável é o livro de Roberto Gil Camargo, Função Estética da Luz. Sorocaba: TCM Comunicação,

2000.

2

“O Ensaio Geral”, artigo da imprensa republicado in Dionysos, Rio de Janeiro: SNT, n. 22, dez 1975, p. 51.

3

ZIEMBINSKI em depoimento ao antigo Serviço Nacional de Teatro. Coleção Depoimentos vol. VI, Rio de

Janeiro: MEC-SEC-SNT, 1982, p. 180.

4

Programa do espetáculo. Republicado em Arte em Revista, CEAC-USP, n. 5, maio de 1981, p. 97.

5

Ibidem, p. 103.

6

O Teatro sob Pressão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985, p. 60.

7

Citado por Gerald Thomas, em conversa particular.

8

In Folhetim n. 10, Rio de Janeiro: Teatro do Pequeno Gesto, p. 74-75, mai-ago 2001.