III SIMPÓSIO SOBRE A BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA. 2014

121

Comunidades de Microalgas e Variáveis Limnológicas Abióticas no Rio Santa Maria

do Doce (Santa Teresa-ES)

N. G. S. Mendes 1,*, A. C. O. Rupf 1, K. Milanezi 1, M. G. B. Lima 1, M. C. D. A. Pazzini

1

, S. Cruz 1 & A. G. Costa 1.

1

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Campus Santa

Teresa.

*Email para corresspondência: [email protected]

Introdução

O município de Santa Teresa possui uma das localidades mais florestadas do estado, tendo

ainda cerca de 40% de sua cobertura original de Mata Atlântica que estão incluídas na

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Estado do Espírito Santo (Mendes & Padovan,

2000). No contexto de que ações antrópicas e alterações no ecossistema terrestre exercem

grande influência no meio aquático, Tundisi & Tundisi (2008) afirmam que os rios não

devem ser considerados isoladamente, uma vez que o seu entorno contribui com um papel

marcante para estes sistemas.

A Limnologia é uma ciência que abrange o estudo de ecossistemas de água doce e lagos

salinos no interior dos continentes, bem como todas as interações físicas, químicas e

biológicas que ocorrem nesses ecossistemas (Tundisi & Tundisi, 2008). Com relação aos

componentes biológicos, destacam-se duas comunidades de algas microscópicas muito

importantes na produção primária dos ecossistemas aquáticos, a saber, o perifíton e o

fitoplâncton. O perifíton é definido como uma complexa comunidade de microorganismos

(bactérias, fungos, algas, protozoários, microcrustáceos), detritos orgânicos e inorgânicos,

que estão aderidos ou associados a substratos artificiais ou naturais, sendo estes vivos ou

mortos (Wetzel, 1983). O fitoplâncton por sua vez, é representado por organismos

fotossintetizantes em sua maioria, adaptados à vida em suspensão na água, sujeitos a

movimentos passivos por ventos e correntes (Reynolds, 1984).

Deste modo, o conhecimento do ecossistema baseado em investigações sistemáticas de

variáveis ambientais permite descrevê-lo, no que diz respeito à sua estrutura e

funcionamento, além de evidenciar as complexas interações entre seus vários componentes

(Esteves, 2011). Nesse contexto, são desconhecidos estudos com o objetivo de realizar

levantamentos da biodiversidade aquática de microalgas no rio Santa Maria do Doce,

sendo de grande importância tais estudos para o conhecimento da diversidade biológica,

122

MENDES ET AL: COMUNIDADES DE MICROALGAS

bem como para o embasamento de ações conservacionistas e de preservação deste

ecossistema. Diante deste cenário, o presente trabalho teve como objetivo realizar um

levantamento de microalgas no rio Santa Maria do Doce, bem como caracterizar as

estações de amostragem através da determinação de algumas variáveis limnológicas

abióticas.

Material e Métodos

O levantamento de microalgas (variáveis limnológicas bióticas) e a caracterização das

variáveis limnológicas abióticas foram realizados no rio Santa Maria do Doce (Santa

Teresa). Foram definidas cinco estações amostrais ao longo da extensão do rio (Tabela 1).

As coletas foram realizadas no dia 12 de julho de 2013, e amostradas nas estações em uma

repetição (n=1).

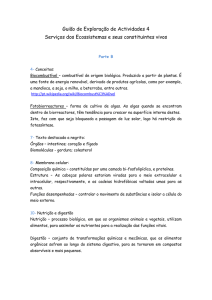

Tabela 1. Caracterização das estações amostrais onde foram realizadas as amostragens de

variáveis limnólogicas abióticas e bióticas no rio Santa Maria do Doce, Santa Teresa-ES.

Coordenadas

Altitude

Estação amostral

geográficas

Cobertura vegetal

(m)

(UTM)

19.91425

Cultura de café,

E1 – Várzea Alegre

237

40.76500

pastagem e bambu

19.8849

Cultura de café e

E2 – São Sebastião

216

40.74372

pastagem

19.83519

E3 – Santa Bárbara

197

Mata ciliar

40.71123

19.81965

E4 – Santo Antônio do Canaã

144

Pastagem

40.67682

E5 – Fazenda Milanezi

19.7721

123

Pastagem

40.63415

Para a caracterização limnológica abiótica, foram determinadas as seguintes variáveis

físico-químicas em cada estação amostral: condutividade elétrica (µS.cm-1), sólidos totais

dissolvidos (mg.L-1), pH,

temperatura da água (ºC), oxigênio dissolvido (mg.L-1),

transparência média (m), profundidade total (m) e zona eufótica (m) da água.

As coletas das algas fitoplanctônicas em cada estação amostral foi realizada utilizando rede

com abertura de malha de 20 µm através de arraste subsuperficial. As amostras foram

acondicionadas em frascos de vidro com capacidade de 250 mL e fixadas, imediatamente,

com solução formalina 4% (Bicudo & Menezes, 2005) para posteriores análises em

laboratório.

III SIMPÓSIO SOBRE A BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA. 2014

123

As amostragens das algas perifíticas foram realizadas a partir de coletas de substratos

naturais, tais como partes submersas de plantas herbáceas de espécies diversas (folhas e

pecíolos) localizadas nas margens, as quais foram imediatamente acondicionadas em

frascos de vidro contendo água destilada. As amostras de folhas e pecíolos coletadas foram

levadas ao laboratório para serem raspadas com o auxílio de pincel, estilete e jatos de água

destilada, a fim de separar o perifíton do substrato, e, posteriormente, foram

acondicionadas em frascos de vidros, e foram fixadas com solução formalina 4% (Bicudo

& Menezes, 2005), a fim de serem preservadas.

A identificação taxonômica das comunidades fitoplanctônicas e perifíticas coletadas nas

estações amostrais, foi realizada até o nível de gênero, de acordo com o sistema de

classificação de Bicudo & Menezes (2006).

Resultados e Discussão

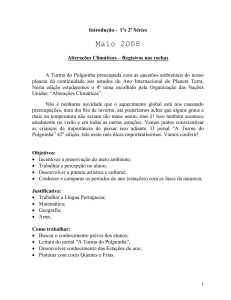

Os resultados das variáveis limnológicas abióticas estão descriminados na Tabela 2.

Tabela 2. Valores das variáveis limnológicas abióticas registradas nas estações amostrais

estudadas ao longo do rio Santa Maria do Doce.

Estação amostral

Variável

E1

E2

E3

E4 E5

Profundidade máxima (m)

0,28 0,70 0,50 0,50 0,80

Transparência da água (m)

0,28 0,45 0,40 0,50 0,60

Zona eufótica (m)

0,28 0,70 0,50 0,50 0,80

Temperatura da água ( °C )

18,0 19,0 21,0 24,0 23,0

Oxigênio dissolvido (mg.L-1)

6,74 6,41 6,64 6,58 7,10

-1

Sólidos totais dissolvidos (mg.L ) 19,97 19,97 29,94 29,92 39,9

Condutividade elétrica (µS.cm-1)

40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

pH

9,60 8,93 8,89 8,97 9,23

Foram registrados baixos valores de transparência média da água, o que pode ter sido em

razão do rio ter apresentado baixas profundidades em todas as estações amostrais. Também

em razão desta última, todas as estações apresentaram valores de zona eufótica totais.

Fatores como a estação seca no período da coleta, a retirada de água do rio e a grande

susceptibilidade erosiva do rio (Comitê da bacia hidrográfica do rio Doce, 2010), podem

ter contribuído para as baixas profundidades registradas. Nesse sentido, a intensidade da

radiação luminosa que atravessa a coluna d’água influencia na quantidade de energia

disponível para a fotossíntese, e consequentemente na produtividade primária das

comunidades de algas (Esteves, 2011).

Embora a temperatura não tenha variado significativamente entre as estações amostrais, a

diferença ocorrida entre as estações amostrais, foi provavelmente, devido à elevação da

124

MENDES ET AL: COMUNIDADES DE MICROALGAS

temperatura do ar ocorrida ao longo do dia, aumentando a incidência dos raios solares na

água e, também em decorrência da diferença de altitude onde as estações estavam

localizadas.

De maneira geral, as estações amostrais apresentaram valores de concentração de oxigênio

dissolvido que estão dentro dos limites da resolução Conama nº 357 (2005) para águas de

classe 2. A maior concentração desta variável foi encontrada na E5, foi provavelmente,

devido ao acúmulo de nutrientes, evidenciado pelo maior valor de sólidos totais

dissolvidos e condutividade elétrica, que favorece a atividade fotossintética das algas,

elevando assim a quantidade de oxigênio dissolvido na água.

Os valores de pH não apresentaram grande variação espacial entre as estações amostrais,

porém, de maneira geral, tiveram média de 9,12, indicando uma elevada alcalinidade. De

acordo com os resultados evidenciados, dentre os processos que podem elevar o pH

aquático, estão as comunidades autotróficas (Esteves, 2011), e as ações antrópicas como a

calagem do solo.

Os valores de condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos, embora estivessem dentro

dos limites estabelecidos pelos padrões de potabilidade da água (Cetesb, 2009),

aumentaram gradativamente das estações amostrais a montante em direção a jusante, o que

pode estar relacionado com o maior acúmulo, ao longo do rio, de matéria orgânica e

nutrientes oriundos de efluentes domésticos e agrícolas da região.

De acordo com a análise qualitativa das variáveis bióticas, o rio Santa Maria do Doce

apresentou elevada riqueza de táxons, com um total de 130 taxa distintos de algas,

considerando todas as estações amostrais e as duas comunidades analisadas. Do total de

taxa registrados, a classe Bacillariophyceae (diatomáceas) foi a mais representativa em

termos de riqueza, apresentando 61 taxa (47%) e, os gêneros dominantes desta classe

foram Surirella e Gyrosigma, respectivamente. A maior predominância das diatomáceas no

rio, principalmente na comunidade perifítica, pode ser devido às adaptações destas para se

fixarem ao substrato (Hoagland et al., 1982). Fatores como a disponibilidade de compostos

a base de sílica na coluna d’água, também influenciam na densidade das diatomáceas, uma

vez que esse é o principal constituinte de suas paredes celulares (Esteves, 2011), porém são

necessários estudos nesse sentido para verificar a abundância desta classe no rio Santa

Maria do Doce.

As formas de vida mais predominantes nas duas comunidades de algas foram as

unicelulares, porém com maior contribuição destas no perifíton (81%), em relação ao

fitoplâncton (63%). Segundo Fernandes (2005), as formas filamentosas são tipicamente

III SIMPÓSIO SOBRE A BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA. 2014

125

pertencentes à comunidade perifítica, porém neste estudo, estas formas não predominaram

nesta comunidade. Ainda, de acordo com Wetzel (1990), são componentes da comunidade

perifítica, algas de todas as classes, inclusive algas unicelulares e coloniais, que

apresentam estruturas de fixação.

Foram encontrados neste estudo

representantes de

gêneros de cianobactérias

potencialmente tóxicas nas amostras (Oscillatoria, Aphanocapsa, Phormidium e

Pseudanabaena). Além dos desequilíbrios ecológicos, florações de cianobactérias podem

causar vários problemas que variam desde conferir gosto e odor desagradáveis à água, até a

produção de toxinas (Sant’anna et al., 2006). Para tal verificação, é preciso realizar

análises quantitativas da água para afirmar se existe concentração de toxinas produzidas

por cianobactérias potencialmente tóxicas, acima dos limites recomendáveis para a saúde

humana e para a sobrevivência dos organismos aquáticos.

Conclusão

Conclui-se que o rio Santa Maria do Doce apresenta algumas variáveis ambientais dentro

dos limites estabelecidos pelos padrões de potabilidade da água, porém ações antrópicas

como o desmatamento, ocupação das margens, lançamento de efluentes domésticos,

industriais e agrícolas que ocorrem na bacia de drenagem do rio, podem contribuir para

intensificar o processo de assoreamento e poluição orgânica deste ecossistema.

Agradecimentos

Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES) e ao CNPq

pelo apoio financeiro para o desenvolvimento do projeto e, pela bolsa de monitoria

fornecida à primeira autora, bem como aos bolsistas de IC Jr. Ao IFES Campus Santa

Teresa pela disponibilização do transporte para a realização das coletas, e dos laboratórios

para as análises.

Literatura Citada

Bicudo, C. E. M. & Menezes, M. 2005. Gêneros de algas de águas continentais do Brasil:

chave para identificação e descrições. São Carlos: Rima. 508p.

______. 2006. Gêneros de algas de águas continentais do Brasil: chave para identificação e

descrições. 2 ed. São Carlos: Rima. 502p.

Comitê da bacia hidrográfica do rio Doce. 2010. Plano de ação de recursos hídricos da

unidade

de

análise

Santa

Maria

do

Doce.

91p.

Disponível

em:

126

MENDES ET AL: COMUNIDADES DE MICROALGAS

http://www.riodoce.cbh.gov.br/_docs/planobacia/PARH/PARH_SM_Doce.pdf

(16/03/2013).

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb. 2009. Relatório de qualidade de

águas

interiores

do

Estado

de

São

Paulo.

44p.

Disponível

em:

www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/agua/aguas-superficiais/variaveis.pdf

(26/09/2013).

Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente. 2005. Resolução n. 357, de 17 de março

de 2005. Classificação das águas doces, salobras e salinas do Território Nacional.

Brasília, DF. Disponível em: www.mma.gov.br (22/06/2013).

Esteves, F. A. 2011. Fundamentos de limnologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed. Interciência,

790p.

Fernandes, V. O. 2005. Perifíton: conceitos e aplicações da limnologia à engenharia. In:

Rland, F. & Marinho, M. (Eds.). Lições de limnologia. São Carlos: Rima, p. 351370.

Hoagland, K. D; Roemer, S. C & Rosowski, J. R. 1982. Colonization and community

structure of two periphyton assmblages, with emphasis on the diatoms

(Bacillariophyceae). American Journal of Botany, 69: 188-213.

Mendes, S. L & Padovan, M. P. 2000. A estação biológica de Santa Lúcia. Boletim do

Museu de Biologia Mello Leitão 11(12): 7-34.

Reynolds, C.S. 1984. The ecology of freswater phytoplankton. Cambridge: Cambridge

University Press. 384p.

Sant’anna, C. L.; Azevedo, M. T. P.; Agujaro, L. F.; Carvalho, M. C.; Carvalho, L. R. &

Souza, R. C. R. 2006. Identificação e contagem de cianobactérias planctônicas de

águas continentais brasileiras. Rio de Janeiro: Ed. Interciência. 58 p.

Tundisi, M. T. & Tundisi, J. G. 2008. Limnologia. São Paulo: Oficina de Textos. 632p.

Wetzel, RG. 1983. Opening remarks. In Wetzel, R.G. (Ed.) Periphyton in freshwater

ecosystems. The Hague: Dr. W. Junk Publishers. Developments in Hydrobiology,

17: 3-4.