31º Encontro Anual da ANPOCS, de 22 a 26 de outubro de 2007, Caxambu, MG.

Seminário Temático 12 (ST 12)

Desenvolvimento e Instituições – projetos, agendas e atores em perspectiva comparada

Eduardo Salomão Condé1

Leandro Ribeiro Silva2

(Universidade Federal de Juiz de Fora)

Uma agenda da diferença – A não convergência de políticas e a retomada do tema do

desenvolvimento (Ásia e América Latina)

1

2

Professor do Depto. Ciências Sociais ICH/UFJF e do Programa de Mestrado em Ciências Sociais – UFJF.

Mestre em Ciências Sociais – UFJF.

2

Uma agenda da diferença – A não convergência de políticas e a retomada do tema do

desenvolvimento (Ásia e América Latina)

Introdução

O espírito deste trabalho é uma indagação: como pode a diversidade ser substituída

pela “convergência” se a história e as práticas econômicas e sociais divergem na essência?

Sem pretender que a resposta definitiva seja aqui operada, uma significativa parte da literatura

da corrente dominante em economia e uma parte menor da teoria sociológica tem se

preocupado com a crescente “convergência”, no cenário internacional indeterminando a

autonomia do próprio Estado nacional por um movimento irresistível de maior

homogeneização. O caso de não adesão implicaria em um país enclausurado em um gueto

nacional, de baixa inserção na economia global. Esta imagem simplificadora perseguiu

governos em diferentes continentes e “congelou” políticas autônomas e projetos de

desenvolvimento, substituindo-os pela díade crescimento econômico e mercado hegemônico,

derivando o conceito de desenvolvimento do pressuposto de crescimento. A juízo deste

trabalho trata-se de uma caricatura do real, uma imagem simplificadora dos conflitos e

desafios mundiais e de desconhecimento dos complexos movimentos internos ais países e do

“esquecimento” sobre as políticas que giraram em sentido contrário ao paradigma de um

fundamentalismo de mercado.

Para discutir este problema, o texto divide-se em três partes. Na primeira, faz-se uma

bem humorada viagem pelas mudanças desde os anos 70. Na segunda, trata das abordagens

teóricas do debate convergência/diversidade, por algumas reflexões teóricas. Finalmente,

discutem-se duas situações históricas e institucionais diversas e suas respostas a alguns

dilemas apresentados por este debate.

1 – Da diversidade para a convergência e de volta – pequena história

O desenvolvimento tem um que de maldito, seja para o bem ou para o mal. Quando,

desde o final da última grande guerra, ganhou importância o tema da reconstrução nacional,

dos seus projetos e da reconstituição mesma da sociedade, tratava-se da preocupação em

recombinar os parâmetros econômicos e sociais para um novo período: era da tragédia que se

saia, da destruição que se fugia, ele aparecia como parte da redenção. Particularmente na

2

3

Europa, reconstituir a vida não era apenas refazer o mundo perdido, mas antes escalonar de

forma diversa os horizontes do crescimento e do bem-estar, combinando a expectativa de sua

força econômica com a redistribuição de recursos, solvendo dilemas sociais pela combinação

de crescimento com mais equidade.

Era a época de Bretton Woods, o período dos “trinta gloriosos”, da perspectiva

generosa do estado de bem-estar. Na Ásia, o Japão se reconstituía, a China caminhava para a

revolução maoísta e o leste asiático voltava-se para diversos graus de tensão, culminando com

as guerras da Coréia, da Indochina e do Vietnã. O ocidente de capitalismo avançado iniciou a

“grande marcha” para frente, através da expansão americana e do crescimento europeu; o

Japão iniciou a alavacangem da Ásia, a então União Soviética expandia-se à sua moda e

segundo o modelo Stálin de satisfação: “chegar e ultrapassar” o ocidente “decadente”. Mesmo

a América Latina, acreditava na combinação de crescimento como superação do

subdesenvolvimento, palavra então corrente. Seja pela CEPAL ou o ISEB, pela

“dependência” ou até pelo caminho da revolução cubana, a agenda combinava crescimento

plus desenvolvimento. O pensamento cepalino, apresentava, no núcleo das suas preocupações,

a possibilidade em ultrapassar o subdesenvolvimento pela constituição de um novo padrão de

desenvolvimento industrial calcado na combinação do capital estatal e privado (sem descartar

recursos externos), crescimento do mercado interno e constituição de um mercado de trabalho

fortalecido pelo crescimento, ou Keynes associado aos benefícios da poupança interna. Pelo

campo do ISEB, tratava-se de um desenvolvimento com identidade nacional e plural, uma

pedra de toque da diferença em um mundo em expansão, mas que agravaria mais as

assimetrias sem um projeto nacional autônomo. A própria teoria da de dependência traria sua

contribuição pela identificação da perversidade entre crescimento nacional e associação com o

sistema internacional, proporcionando crescimento desigual e construindo um país ainda mais

separado por seus enclaves produtivos e sua elite associada ao capital internacional.

Tratava-se, portanto, de uma era de debate intelectual e de ação governamental

fortemente ligados aos projetos de desenvolvimento nacional e mesmo de nação estrito senso.

Já se denunciava os males do subdesenvolvimento e os males do desenvolvimento desigual.

Era um mundo dividido pela guerra fria nos dois do Atlântico, pela relação hostil na Ásia

entre Japão, China e URSS e pela tensão no leste, pela América Latina em movimento contra

o subdesenvolvimento e defendendo seus projetos de autonomia “relativa”.

O resultado desta combinação de força entre crescimento e desenvolvimento viu seus

frutos nos EUA, na Europa Ocidental, no Japão – formando a tríade diretora da economia

3

4

mundial até os anos de 1990; pobreza e desenvolvimento desigual na América Latina, ainda

que países como o Brasil tenham alavancado seu projeto industrial e passado pela imensa

transformação social da urbanização acelerada; e guerra na Ásia até a primeira metade dos

anos de 1970. O tema do desenvolvimento nacional, que iniciara o pós-guerra como

esperança, chega ao fim dos “trinta gloriosos” combinado com a guerra, as ditaduras

militares, o socialismo real. A tríade permanecia bem e o bem-estar social plus crescimento e

expansão lá convergiam, o que, de alguma forma, representa por definição a idéia de

desenvolvimento. A periferia mostrava outra realidade e outro “desenvolvimento”:

crescimento sem democracia, modernização e bem-estar limitado em sociedades “sob

controle”. O desenvolvimento agora se associava não com o “bem” pós 45. Nesta segunda vez

pouco desta benevolência sobrara, pois, na periferia, uma visão distorcida vinculava-o a um

projeto de crescimento sem autonomia nacional e dos cidadãos, limitando os próprios recursos

de bem-estar da cidadania.

A crise dos anos de 1980, principalmente na periferia, implodiu o velho modelo de

crescimento com desenvolvimento limitado estruturalmente. No centro, a própria expansão

desordenada do capital financeiro, a liberalização dos mercados, a renovação tecnológica e a

própria flexibilização do sistema produtivo e de trabalho alteraram de forma relativamente

rápida (em menos de 20 anos, entre os 70 e os 90) o capitalismo. No cenário internacional, o

desaparecimento da URSS e do bloco socialista eliminou a infeliz diferença de dois mundos e

contribuiu para o triunfalismo liberal.

Pois era disso que se tratava. O que seriam “flores exóticas” intelectuais para a

economia ganhou notoriedade, onde Hegel ressurreto renascia contra Marx e a diversidade

pelo “fim da história”. A OCDE refulgia contra o estado de bem-estar por seus gastos e suas

disfuncionalidades, o FMI retomava a toda força suas políticas de restrição atacando o próprio

crescimento econômico, o Banco Mundial insistia que o modelo Har Rod levaria ao sucesso

na África e até na América Latina. E as reformas se tornaram a ordem do dia.

Monteiro Lobato, em sua literatura “infantil”, escreveu um livrinho chamado “A

reforma da natureza”. Tratava-se de uma invenção de Emília, seu alter-ego, para alterar certos

aspectos do mundo natural, como colocar asas em criaturas terrestres e mudar as plantas.

Como era previsível, o caos sobreveio. Pois os anos desde a metade dos 80 e ao longo dos 90

– primeiro no centro e depois, claro, na periferia do sistema – o sistema mundial tornou-se

uma Emília global. Previdência, trabalho, saúde, assistência por um lado; câmbio, juros,

regulação, por outro, foram lidos e relidos em nome não mais de um processo de

4

5

desenvolvimento, mas deveriam mudar em nome da competitividade, eficiência e agora do

indefectível crescimento como a grande regra nacional. Reformar era crescer e o

desenvolvimento decorreria do crescimento dos próprios mercados – locais e globais.

Portanto, tratava-se de convergir o que estava correto: mais liberdade de circulação, de

propriedade, de mercado; menos intervenção, menos Estado e mais instituições liberais anglosaxônicas. O modelo de sucesso do estado de bem-estar precisava mudar – e rápido – ou a

Europa mergulharia na perda de competitividade. Na Ásia, o Japão precisava mudar seu

modelo de empresa “protetora”, ou perderia competitividade justamente para aqueles a quem

o país havia surrando no comércio internacional dois anos antes. Os “tigres asiáticos” eram

exemplo de crescimento financiado pelas exportações e pelo próprio deslocamento global das

corporações. Próximos de nós, Argentina, Chile e Equador eram grandes exemplos de

convertidos ao livre mercado. Emília reformava em direção ao céu de brigadeiro do sucesso

econômico. Mais do que tudo, Hayek derrotara Marx e Keynes, Friedman vencera Prebisch, a

convergência vencera a história. O desenvolvimento compreendido como autonomia e

distribuição das vantagens do crescimento retomava seu caráter maldito.

O problema com a história é sua insistência em não desaparecer. O crescimento do

leste asiático, cantado como modelo, é o contrário das “boas instituições” ocidentais. Menos

democracia, mais regulação e empresas com forte poder estatal não são tanto assim iguais à

pregação de Emília. Bem adaptadas sim a um modelo de financiamento global e à atração de

empresas, mas sem abandonar sua política industrial. Criticada como a ante-sala do atraso

pelo eixo PUC-Rio/Universidade de Chicago. A Europa convergiu... mas para a unificação

pós Maastricht sem romper com sua tradição de eficiência com proteção social, estado forte e

regulador, ainda que em mudança. A América Latina tem no Brasil um exemplo de

dificuldade às “boas práticas”: culpa-se a Constituição, os atrasados, até a sociedade como um

todo, mas é difícil reformar aqui. A Argentina, a Bolívia e o Equador mergulharam no caos

das “boas práticas” e Emília retirou-se para Nova York. E, apenas para encerrar a lista, a

China é o contrário perfeito da convergência: comunistas não comunistas, Estado sócio de

empresas, políticas determinadas, regime fechado, agressividade retórica e políticas prómercado limitadas.

Onde está, então, a convergência? Apenas onde não havia convergência, onde tudo

era, mais ou menos, assim: os Estados Unidos e, em parte, seu sócio atlântico, a GrãBretanha. Mesmo assim, com restrições em ambos. Distorções no mercado por todos os lados,

5

6

de subsídios a proteção social “disfuncional” no segundo caso. Este é o estado da arte de uma

teoria que se crê depositária da necessidade histórica.

Ao final, fica claro que as diferentes experiências nacionais permanecem triunfando.

Não deixa de ser irônico que a diversidade e o desenvolvimento estejam retornando como

tema, mais uma vez emergindo da desagregação e do deserto da década de 90 e mesmo parte

desses anos de 2000. Redescobre-se a diferença, o que já não é pouco para quem acreditou no

fim da história.

2 – Diversidade e não convergência: um pouco de teoria

Na seção primeira há, talvez, um toque de irreverência no texto. Muda-se de tom, para

a sobriedade das evidências teóricas. A teoria da convergência é oriunda dos anos 50,

ganhando dois sentidos importantes: por um lado, compreender a estruturação da sociedade

industrial como em progresso e em relação à aquisição de similaridades, como correlata às

exigências e conseqüências da industrialização (Aron); por outro, representar exigência

progressiva de racionalidade econômica e tecnológica (Kerr) 3·. Sua atualização nos anos de

1980-90 surge tanto em outro contexto quanto em relação à outra chave teórica: corresponde

à constatação de que a globalização e o receituário de mercado tornaram obsoletos os demais

arranjos institucionais e econômicos e convergiram em direção à crescente abertura,

flexibilização e redução dos gastos públicos, com redução dos programas sociais. Uma

estratégia de harmonização dos espaços nacionais em nome de uma inserção com “qualidade

superior” no mundo globalizado e com características miméticas, particularmente com relação

ao capitalismo anglo-saxão. Uma inevitável conseqüência é a redução da importância do

Estado-Nação e a crescente relevância de blocos regionais, a competição aberta e a

convergência das políticas macroeconômicas e de desregulação, em teoria ampliando as

possibilidades de inserção competitiva. Portanto, práticas sociais como acordos, pactos,

concertação, perderiam importância em nome de tendências centrífugas, uma vez que as

reformas (flexibilizar o trabalho, o estado de bem-estar) são necessárias em nome da

competitividade. A globalização traduziria convergência dentro do reino da eficiência

econômica alocativa dos mercados, gerando um modelo comum de organização econômica e

produção. O paradigma da competitividade e do processo imitativo em torno das melhores

3

Aron, Raymond. Dez Lições sobre a Sociedade Industrial. Brasília: UnB e Kerr, Clark (1983). The Future os

Industrial Societies. Harvard: Harvard University Press.

6

7

práticas, indeterminando mecanismos de intervenção e forçando a desregulamentação e corte

de custos (Berger & Dore, 1996; Ohmae, 1996).

Se for preferida outra chave analítica, o capitalismo teria ultrapassado sua fase

organizada em direção à “desorganização” (Lash & Urry)4. O “capitalismo desorganizado”

pode ser caracterizado pelo desenvolvimento de um mercado mundial, de empresas e bancos,

além da regulação nacional, pela redução dos trabalhadores industriais com incremento dos

serviços e pela perda da capacidade regulatória dos Estados nacionais. (Lash & Urry, 1987, p.

5-6). As classes se diversificaram (e se indeterminaram), o Estado se enfraquece, os partidos

perdem sua base de representação de classe, as organizações de interesse fragmentam-se.

Desta hipótese da desorganização até a presunção dos instrumentos de eficiência e mimetismo

convergente dos anos 90, há uma mudança de ênfase, não de conteúdo substantivo.

Há pelo menos três correntes importantes que remaram contra a maré da convergência.

A primeira delas é a temática das variedades de capitalismo, uma astuciosa teoria centrada nas

complementaridades institucionais em cada situação objetiva, ou as instituições tomadas

como agentes de socialização e matrizes de sanções e incentivos. Por efeitos interativos entre

as esferas econômicas, a complementaridade gera distintos modos de coordenação, de forma

geral descritos como interação estratégica ou através de mercados competitivos. Nesta

perspectiva é possível construir clusters de nações baseados nos modos de coordenação,

identificando variações em performance econômica, vantagens comparativas institucionais,

respostas nacionais à globalização e políticas públicas comparadas. Os autores identificados a

esta corrente (como Hall & Soskice, 2001) indicam um approach actor-centered, atores

definidos como firmas, indivíduos e governos. Há importância central na firma, cujos

comportamentos podem ser agregados para efeito de análise da performance econômica.

Estas se engajam em múltiplos processos, seja para financiamento (com o mercado

financeiro), a regulação salarial e as diversas condições referentes ao trabalho, qualificação,

tecnologia. Entretanto, sua questão principal é a própria ordenação institucional, a eficiência

das instituições organizadas seja pelo mercado, hierarquias ou redes (como em Willianson

e/ou Chandler), com diferentes estratégias adaptadas às necessidades de cada economia

nacional. O engajamento nos diversos processos e a adoção de estratégias de coordenação

diferencia regimes de regulação: enquanto em regimes de mercado sem ou com baixa

4

Capitalismo organizado: concentração de capitais, indústria e comércio; hierarquia gerencial complexa,

inteligentsia de classe média,: articulação Estado e grandes empresas e desses com organizações do

trabalho;ampliação do papel do Estado; dominância industrial; concentração regional de indústrias; grandes

cidades que dominam regiões; muitos empregados em muitas plantas industriais (Lash & Urry, 1987, p. 3-4).

7

8

regulação persistem relações diretas e contratuais (e sindicatos são vistos como impeditivos),

em regimes coordenados a mediação institucional é permanente, a lógica da negociação está

presente e o sucesso competitivo repousa na alta qualificação. Portanto, enquanto as relações

entre os atores no primeiro tipo são entre firmas mediadas pelo mercado, com fraca ação

estatal ou de instituições do mercado de trabalho, no segundo a ação do Estado e/ou das

instituições ganha uma dimensão-chave. Conforme observou David Soskice, a simbiose entre

os diversos agentes econômicos, de representação de interesses, o Estado, grupos empresariais

mergulhados em ambientes institucionais interativos cria um “regime produtivo”

determinado. Esta simbiose constrói uma constelação determinada para as relações entre o

mercado e os diversos agentes, com diferentes arranjos e variantes nacionais.

A segunda corrente relevante é o neoinstitucionalismo histórico. Aqui a organização

institucional da política e da economia estrutura, com a história em pano de fundo, os

conflitos, privilegiando alguns interesses, desmobilizando outros. Estes elementos

estruturantes ordenam o comportamento coletivo e conduzem aos diferentes resultados. No

centro da teoria, o Estado é considerado não um corpo neutro, mas como um complexo de

instituições capazes de ordenar o caráter e os resultados do conflito entre os grupos. São as

instituições, “... os procedimentos formais e informais, rotinas normas e convenções

envolvidas na estrutura organizacional da política ou da economia...” (Hall & Taylor, 1996,

p.7) – os elementos imbricados nos comportamentos individuais, que indicam assimetrias de

poder dadas pela operação e o desenvolvimento das instituições. Como elementos teóricos

organizadores enfatiza a path dependence (dependência de trajetória) e as conseqüências não

intencionais da ação. Enquanto afetam o cálculo dos atores, fornecem modelos morais e

cognitivos para a interpretação e a ação, providenciando informações estratégicas (atuando

sobre as expectativas) e forjando identidades, a auto-imagem e as preferências dos atores.

Segundo os autores, a persistência das instituições envolve algo como o “equilíbrio de Nash”,

ou, em outras palavras, indivíduos aderem aos padrões institucionais porque a não adesão

pode provocar mais perdas que ganhos; mais “institucionalidade” melhor soluciona o dilema

da ação coletiva e maiores ganhos são possíveis quanto mais robustas estiverem as

instituições.

O desenvolvimento histórico ganha forte transparência na teoria. Como advogados da

“dependência de trajetória”, onde as características contextuais recebem a herança do

passado; os neo-institucionalistas defendem que instituições persistem ao longo da paisagem

8

9

histórica, provocando diferentes caminhos. As preocupações de autores com Skocpol, Weir

ou Paul Pierson se voltam para as “state capabilities” ou o legado das políticas, atuando sobre

as escolhas referentes às políticas públicas. Forças societais engajam-se em alguns caminhos e

não em outros, desenvolvem interesses e identidades particulares, surgem conseqüências não

esperadas a partir mesmo do já existente, contrastando com a imagem de instituições ótimas,

exemplares, que pudessem ser copiadas. Sobre este tema, uma boa referência é Peter Evans, e

seu texto contra a “monocultura institucional” em torno do debate sobre desenvolvimento,

derivada de “versões idealizadas das instituições anglo-americanas baseadas em

planejamentos... transcende culturas e circunstâncias nacionais” (Evans, 2003, p.20).

Uma terceira vertente teórica crítica é a escola da regulação francesa. Esta vertente

considera a análise da dinâmica econômica através das suas formas institucionais, objetiva e

subjetivamente associadas à codificação das relações sociais. Sem a pretensão de suprimir os

conflitos sociais inerentes à própria estruturação social, são estabelecidos compromissos

institucionais que os regula e “orienta”, sem eliminá-los da teoria A regulação substitui os

sinais de coordenação, como aqueles emitidos pelo mercado, pelos compromissos expressos

nas instituições. Segundo Therét, “... a teoria da regulação... não aborda apenas as instituições

a partir dos conflitos entre grupos sociais e as assimetrias de poder; também privilegia... as

instituições formais, os macro-objetos, a contingência histórica, uma multi-causalidade

contextual, e dá igualmente atenção às conseqüências não esperadas de práticas sociais

individuais e coletivas” (Therét, 2003, p.235). Como uma resposta às teorias do autointeresse, os regulacionistas defendem que a ação inicial se dá pelas regras, sem mascarar as

relações sociais. O que não impediu, segundo Therét, que a teoria também se preocupasse,

durante os anos 90, com as relações entre as instituições e os indivíduos, buscando uma

“microeconomia que corresponda à sua macroeconomia” (Therét, op.cit., p.242) e

intensificasse também o diálogo com a teoria da escolha racional, combinando cálculo e

cultura.

Um dos elementos centrais do regulacionismo é o papel da política, através da

capacidade para estabelecer interesses coletivos, uma vez que as instituições são

compreendidas como predominantemente políticas e a política não é uma prática

predominantemente individual. Desta forma, a intervenção governamental, as lutas

conduzidas pelas organizações ou os compromissos devem ser considerados para dar conta

das transformações institucionais e compreender sua própria dinâmica. As instituições são

9

10

mediadoras das relações estabelecidas por meio da política e dos interesses coletivos. Elas são

o locus da interação política. Estabelecem e mantém limites, regulam a dinâmica da relação

entre conflito e cooperação e constituem regras de ação coletiva.

A seleção dessas três vertentes teóricas indica algo de comum entre elas: a prevalência

da diversidade, do papel das instituições e das interações “sistêmica”, com forte marcação dos

cenários nacionais interativos. Longe de fugir das dificuldades de cada uma, o texto considera

que estes approachs conduzem a um debate sobre a diversidade, essencial para compreender

estratégias e mesmo as diferentes construções presentes nos mais recentes exemplos de

variações no próprio capitalismo. Também não é desde escrito a perspectiva de negação da

especificidade da globalização, como se esta fosse uma mera atualização radicalizada de um

fenômeno do passado. Antes ele representa um desafio aos países. Apenas e preciso recordar

que a interação dos espaços nacionais com a dimensão global não é meramente passivo. A

própria redescoberta de temas como o desenvolvimento e da realização de políticas

determinadas (como política industrial) nos países revela, antes, a interação de dois espaços –

nacional e global, construindo estratégias de convivência em um mundo plural.

A última seção intenta associar dois mundos, na América Latina e na Ásia, por suas

variações e contrastes. Uma dimensão exemplar da diferença e da convivência em um

capitalismo, ele sim, radicalizado.

3 – Brasil e Coréia do Sul: contrastes e paralelismos em cinco atos.

Os países da América Latina e do Leste Asiático são exemplos de economias de

industrialização tardia que nos últimos trinta anos passaram por grandes transformações

políticas e econômicas e, percorrendo caminhos distintos, alcançaram a inclusão dependente

na economia global. Nesta seção as trajetórias de Brasil e Coréia do Sul são revistas como

casos exemplares da não convergência de políticas e dos possíveis caminhos percorridos na

direção do desenvolvimento econômico.

As transformações das últimas décadas fizeram da Coréia do Sul um paradigma do

crescimento rápido sem abrir mão da capacidade de fazer política. O Brasil, ao contrário,

aderiu às recomendações do Consenso de Washington e promoveu o desmonte do Estado

desenvolvimentista juntamente com sua capacidade de planejamento e ação estatal.

10

11

Os contrastes e paralelismos entre as experiências destes dois países podem ser

apontados levando em conta os últimos cinqüenta anos, como demonstra Coutinho (1999:351378). Contudo, para os objetivos deste texto, a década de 70 é considerada o ponto de partida.

Isso porque data deste período a Revolução da Tecnologia da Informação (CASTELLS,

1999), um verdadeiro divisor tecnológico cujas conseqüências afetaram positivamente o leste

asiático e representaram para os países latino-americanos o fim do processo de forte

crescimento econômico. A disponibilidade de novas tecnologias constituídas como um

sistema e geradas por meio da ação estatal nos anos 70 foi uma base fundamental para o

processo de reestruturação social e econômica dos anos 80.

O Estado intervencionista ou desenvolvimentista sul coreano data do início da década

de 60 e, após a Segunda Guerra e a guerra da Coréia (no contexto da Guerra Fria), passa a

receber grande apoio financeiro norte-americano. O grande volume de empréstimos externos

que financiaram os planos de desenvolvimento representou um alto déficit em conta corrente,

porém a partir dos anos 80 estes foram revertidos em resultados mais equilibrados. O Estado

desenvolvimentista brasileiro data dos anos 30 (governo Vargas) e também contou com o

capital externo abundante até a década de 70, porém a reversão não foi possível na década

seguinte; marcada pelo endividamento e altas taxas de inflação. Daí depreende-se que duas

diferenças fundamentais entre Brasil e Coréia do Sul: na inserção externa destas economias e

nos resultados obtidos a partir da intervenção estatal com capitais abundantes. Além, é claro,

das suas diferenças históricas e institucionais, o que pode sem confirmado considerando cinco

pontos.

Em primeiro lugar, é a diferença no comportamento exportador destes países. No final

da década de 70 o volume de exportações coreanas ultrapassou o brasileiro pela primeira vez.

Entre 1979 e 1985 o desempenho exportador dos dois países foi semelhante, refletindo a

estratégia exportadora adotada em resposta à segunda crise do petróleo e o amadurecimento

de projetos da indústria pesada em ambos os países. A partir da segunda metade dos anos 80,

as exportações coreanas cresceram em um ritmo que as brasileiras não conseguiram alcançar

até hoje.

O governo do General Park ao fomentar as exportações, via nestas o caminho para

suplantar as restrições externas ao crescimento e diminuir a dependência financeira norteamericana. Para tanto, eram concedidos subsídios às empresas coreanas condicionadas a

metas de exportações rigorosamente fiscalizadas. Soma-se a isso um forte elemento de

coerção característico de um regime militar sobre o setor privado. Por fim, as empresas eram

11

12

compensadas por eventuais prejuízos com as exportações através de restrições a entrada de

concorrentes e pela imposição de tarifas e barreiras não-tarifárias, resultando em aumento dos

lucros no mercado interno.

Frente a estas medidas o Brasil, até recentemente, pode ser considerado como

relativamente negligente com as exportações. A orientação exportadora da política industrial

sul coreana não encontra paralelo em uma política voltada para dentro no caso brasileiro. O

potencial do mercado interno e as relações históricas com o capital externo atraíram empresas

norte-americanas e européias entre os anos 50 e 70. Predominou, desde o governo JK, a

orientação pragmática de combinar o investimento estrangeiro nos setores mais avançados da

indústria com fornecedores nacionais de insumos e matérias-primas. O protecionismo

brasileiro não representou um problema para os países desenvolvidos, já que as transnacionais

não deixaram de ser beneficiadas na exploração do grande mercado interno protegido. Neste

contexto, acrescido da crise dos anos 80, a importância do caráter exportador da economia

voltou a ser o centro dos debates na década de 90 com algumas medidas ainda que tímidas

tomadas no governo FHC.

A segunda grande diferença reside no volume de ajuda financeira dos EUA para a

Coréia do Sul. Na geopolítica do pós-guerra sua posição estratégica se elevou por ser uma excolônia japonesa. Não obstante, a Coréia estava próxima da China e da Coréia do Norte

comunistas. Estas razões explicam, grosso modo, a benevolência norte-americana. A

dependência dos EUA foi combatida pelo governo através da edição de programas de

investimentos, os Planos Qüinqüenais5. O primeiro foi lançado nos anos 60 com o objetivo de

expandir a indústria manufatureira com fortes incentivos à exportação – aproveitando o status

comercial sul coreano enquanto aliado dos EUA – para penetrar no amplo mercado interno

norte-americano (COUTINHO, 1999:353).

O Brasil não dispunha desta mesma importância geopolítica sendo mesmo relegado a

segundo plano no pós-guerra. O país se beneficiou da rivalidade entre empresas norteamericanas e européias que iniciavam seu processo de transnacionalização no pós-guerra,

conseguindo atrair investimentos externos decisivos para modificar o perfil da indústria

nacional. Nos anos 70, em uma nova fase da integração da economia mundial, o país

5

Os Planos Qüinqüenais tiveram início em 1962 e somam ao todo quatro planos de investimento durante o

governo do General Park. O primeiro (1962-67) esteve voltado para a indústria manufatureira; o segundo (196771) reiterou a estratégia de industrialização orientada para exportação; o terceiro (1972-76) se referia as

indústrias siderúrgica, petroquímica, de minerais não-metálicos e preparou as bases dos setores de bens de

capital; o quarto (1977-81) representou o esforço de investimento na construção da base pesada da indústria. Os

planos seguintes (quinto e sexto) tiveram uma retórica diferente; baseada no livre funcionamento do mercado

(COUTINHO, 1999: 353-55).

12

13

conectou-se ao mercado de crédito abundante (petrodólares) contraindo empréstimos em

grande escala para sustentar o último ciclo de substituição de importações correspondente ao

II PND. Esta política de endividamento externo, comum a maior parte das economias em

desenvolvimento no período, foi duramente atingida pelas altas taxas de juros flutuantes após

o segundo choque do petróleo em 1979 e pela significativa deterioração dos termos de troca

entre 1980-83.

A terceira diferença diz respeito à importância do capital nacional para a

industrialização de ambos os países. Ao final da década de 70, Coréia do Sul e Brasil haviam

conquistado o status nações industrializadas dentro do padrão da Segunda Revolução

Industrial. O tripé (Estado, capital nacional e capital externo) em que está baseado o

desenvolvimento tem seu ponto fraco, no caso do Brasil, no capital nacional. Na Coréia do

Sul, em contraste, o ponto fraco é o capital externo.

A industrialização coreana utilizou largamente capitais externos, porém uma parcela

menor destes tomava a forma de aquisição de ações em bolsa ou em empresas de capital

fechado. Conseqüentemente, a remessa de lucros para o exterior não configurou uma

preocupação para o governo. Além disso, o empresariado era formado majoritariamente por

nacionais, o que tornou mais fácil discipliná-los e coagi-los a atingir os objetivos estatais. A

seqüência de prioridades setoriais ao longo do tempo e a escolha sobre quais empresas apoiar,

para que cumprissem as funções de levar adiante o desenvolvimento de metas e atividades a

serem criadas e expandidas, faziam parte do processo de fomento capitaneado pelo Estado

através de organismos financeiros (bancos de desenvolvimento) e de planejamento

(comissões, ministérios e secretarias).

Como destaca Singh (1997:13 e 26), o nexo lucratividade-investimento foi resultado

de políticas estatais e as interações entre governo e empresas foram fatores centrais para sua

geração e sustentabilidade. Diretamente relacionado a esta questão está a pouca importância

dos investimentos diretos estrangeiros (IDE) para financiar a balança de pagamentos e a

industrialização coreana. Além disso, os conglomerados coreanos (chaebols), os principais

veículos do desenvolvimento econômico, foram criados pela ação estatal através de fusões,

seguindo as exigências de economias de escala tecnológica e as condições de demanda

internacional.

O Brasil, por sua vez, desde o governo JK, viu crescer a dependência de capital volátil

em sua economia e obteve os mesmos resultados com sua política industrial intervencionista,

como conseqüência, aumentou a fragilidade das contas externas do país. A influência do

13

14

Estado na motivação e no comportamento das empresas coreanas não encontra paralelo na

trajetória brasileira. Os novos espaços econômicos criados em conseqüência da

industrialização foram compartilhados entre componentes do tripé do desenvolvimento,

ficando a menor e mais dependente fatia reservada ao capital nacional.

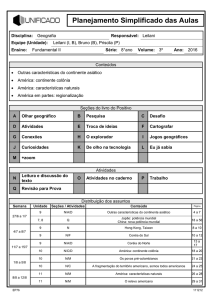

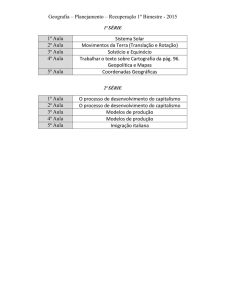

Quadro I – Desempenho econômico Brasil e Coréia do Sul nos anos 60 e 70

BRASIL

Período

CORÉIA DO SUL

Tx. média

crescimento

PIB

3,2%

11%

(“milagre econômico”)

8,8%

(1ª fase industrialização

pesada)

8,9%

1976-1979

1975-1980

6,6%

1981-1983

(recessão – choque da crise da

dívida)

(1ª arrancada sob governo

Park)

1972-1975

1968-1974

(II PND, conclusão base

pesada indústria)

Tx. média

crescimento

PIB

1963-1971

1963-1967

(crise política e reformas governo Castelo Branco)

Período

(2ª fase e conclusão base

pesada da indústria, fim da

“era Park”)

10,6%

1980-1982

-1%

(recessão após queda Park e

crise da dívida)

1,1%

Fonte: baseado em COUTINHO (1999:363 e 374).

Apesar de ambos os países terem se utilizado de empréstimos externos para fechar

suas contas externas, o controle estatal garantiu a melhor destinação destes na Coréia. Tal

controle era realizado pelo sistema bancário estatizado pelo governo militar na década de 60 e

através de lei de incentivo ao capital externo que concedia garantias aos emprestadores contra

eventuais desvalorizações. No Brasil, o governo não gozou de tamanho controle na alocação

de crédito, pois não controlava todo o sistema bancário, tampouco desfrutava do monopólio

14

15

das captações externas. Ainda com relação ao fluxo de empréstimos externos, os dois países

foram afetados diferentemente pelos choques do petróleo e pela crise da dívida na década de

80, pois o corte de crédito para o Brasil foi mais drástico quando comparado com a Coréia.

Mais recentemente, outro fator que difere estes países foram suas estratégias de

abertura comercial e financeira após a crise dos anos 80. A Coréia do Sul começou a enfrentar

pressões externas para que liberalizasse em meio à crise anos 80. Soma-se isso a pressão dos

grupos nacionais que buscavam uma maior liberdade do controle estatal. Neste contexto o

país não aderiu às medidas liberalizantes defendidas pelo Banco Mundial e FMI resultando,

no início da década de 90, em um tímido grau de abertura comercial e restrições sobre a conta

capital.

O desfecho da crise dos anos 80 seguiu um caminho construtivo no caso coreano.

Afetada pela crise da dívida no início da década, a economia passou por um período de

recessão e rearranjo. Esta só não foi pior porque os passivos externos foram reciclados com a

ajuda dos bancos japoneses e por meio do estreitamento e articulação produtiva com o sistema

japonês. Na política, após uma etapa conturbada que se seguiu ao assassinato do presidente

Park em 1979, o autoritarismo persistiu com o último general presidente Chun Doo Hwan

entre os anos de 1980-87. Os Planos Qüinqüenais da década (quinto e sexto) apresentaram

uma nova retórica de crescente liberalização com menor grau de dirigismo em relação à “era

Park”.

Cabe ressaltar, no entanto, que o Estado continuou determinando os rumos e as

prioridades do processo de desenvolvimento, embora delegasse um espaço maior para que o

setor privado tomasse iniciativas e escolhesse as alternativas dentro das diretrizes oficiais

(COUTINHO, 1999:367). Por fim, os países do Leste Asiático não buscaram uma integração

em larga escala com a economia mundial, mas sim uma “integração estratégica”, isto é, eles

se integraram até certo ponto e nas esferas de interesse nacional. Assim, foram

tradicionalmente abertos quanto às exportações, mas não seguiram a mesma política no que

diz respeito às importações (SINGH, 1997).

Dessa forma, a investida neoliberal não obteve sucesso neste caso, principalmente se

comparado com a experiência brasileira em que a liberalização era anunciada como a saída

para a retomada do desenvolvimento. A crise fiscal e financeira foi corroendo o Estado

brasileiro ao longo da década de 80, ao mesmo tempo em que a fragmentação política

dificultava a administração das altas taxas de inflação. Os problemas políticos decorrentes do

desgastado governo Sarney e os planos econômicos fracassados tornaram a articulação em

15

16

torno de um projeto que pudesse dar continuidade ao desenvolvimento praticamente

impossível. Assim, a parcela do espectro político favorável ao Consenso de Washington

dominou a década de 90 com os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, que executou

as reformas (ou parte delas) tidas como essenciais para o desenvolvimento do país ao custo de

um ciclo ainda mais profundo de desarticulação industrial e nacional.

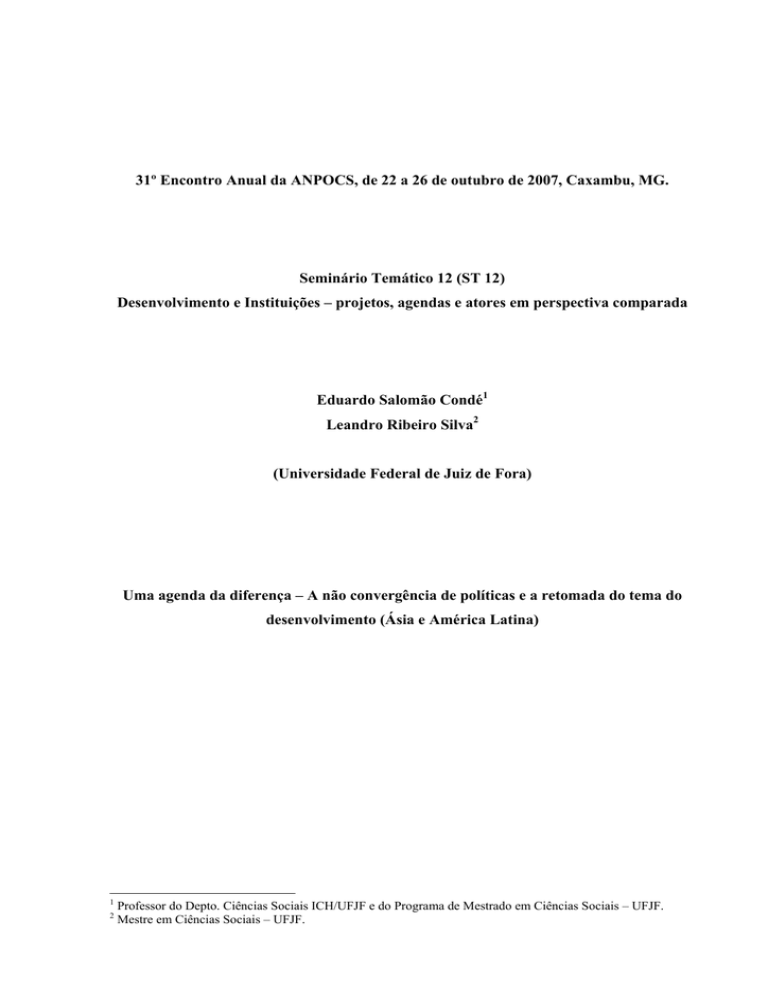

Quadro II – Desempenho econômico Brasil e Coréia do Sul dos anos 80 à 2005

BRASIL

Período

CORÉIA DO SUL

Tx. média

crescimento

PIB

4,5%

1990-1993

(recessão decorrente dos

planos Collor I e II, início da

abertura)

-1,3%

3,6%

(transição para economia

baseada nos complexos

eletrônico e automobilístico)

7,8%

(expansão com abertura

financeira e

internacionalização dos

chaebols)

7,5%

1998-2000

1,3%

2000-2005

(continuidade das políticas

ortodoxas, maior atenção às

exportações)

10,2%

1994-1997

1999-2000

(crise cambial e recuperação

precária)

(integração econômica com

Japão)

1988-1993

1994-1998

(estabilização com plano Real,

juros altos e câmbio

valorizado)

Tx. média

crescimento

PIB

1983-1987

1984-1989

(crescimento irregular – stop

and go)

Período

(crise cambial e recuperação

promissora)

2%

2000-2005

3,3%

(continuidade da coordenação

entre governo e empresas)

6,2%

Fonte: baseado em COUTINHO (1999:363 e 374) com dados atualizados pelos autores.

A quinta e última característica que diferencia a Coréia do Sul do Brasil, em relação à

inserção externa de cada país, está relacionada à dinâmica regional do Leste Asiático e da

16

17

América Latina. Os acontecimentos após os choques do petróleo engendraram uma nova

lógica de desenvolvimento regional no Leste Asiático, como demonstra Medeiros (1997).

Segundo o autor, primeiramente tem se o deslocamento de capital japonês para a conquista de

mercados locais, substituindo importações nos países da região. Este deslocamento objetivava

contornar as barreiras protecionistas impostas a produtos japoneses e a perda de

competitividade causada pela desvalorização da moeda (iene).

Em seguida, verificou-se uma expansão das exportações das empresas japonesas

instaladas nos países vizinhos em direção aos mercados norte-americano e europeu.

Simultaneamente verificou-se uma expansão das exportações japonesas principalmente de

bens de capital para os países do Leste Asiático. Por último, também há um intenso

movimento de subcontratação de empresas desses países pelas matrizes japonesas para que as

primeiras forneçam insumos a baixo custo para as segundas.

A partir do final da década de 80, os tigres asiáticos passam a replicar esse modelo

com os países por eles polarizados, isto é, os países-membros do ASEAN6. Este processo é

descrito por Arrighi (1997) e segue a seguinte lógica: as manufaturas com menor densidade

tecnológica e mais intensivas em trabalho vão sendo reproduzidas seqüencialmente em países

com menor grau de industrialização, aproveitando os espaços deixados pelos países mais

desenvolvidos. Foi esta lógica da economia regional do Leste Asiático que sustentou o

investimento e as exportações a partir da década de 80 e permitiu que os componentes mais

dinâmicos da economia sul coreana não arrefecessem e mantivesse o alto crescimento das

décadas anteriores.

Não obstante, é o alto grau de cooperação econômica entre os países do Leste Asiático

na forma descrita acima que possibilitou uma dinâmica regional capaz de adquirir autonomia

nesta região (SINGH, 1997). Cabe observar que os demais fatores arrolados anteriormente são

condições necessárias para que essa dinâmica ocorresse.

Partido dos pontos expostos acima acerca das escolhas feitas pela Coréia do Sul, uma

economia bem-sucedida em sua trajetória de catch-up desde os anos 60, fica claro que a chave

do processo de desenvolvimento não se dá “naturalmente” como os defensores das “boas

políticas” e “boas instituições” defendem. Tal chave gera discrepâncias entre o retorno social

e o individual de investimentos nas atividades de alto valor agregado nas economias em

desenvolvimento (CHANG, 2004:209). Diante dessa situação faz se necessário estabelecer

alguns mecanismos para socializar o risco envolvido nesses novos investimentos a fim de

6

Os países da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) são Brunei, Camboja, Laos, Malásia,

Mianmar, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã.

17

18

garantir a continuidade do crescimento econômico. Para tanto duas soluções podem ser

apontadas: a intervenção do Estado e a solução institucional.

A Coréia, ao que tudo indica, é um caso bem-sucedido de intervenção estatal, em que

a multiplicidade de instrumentos políticos utilizados com o objetivo de acelerar o

desenvolvimento foi combinada a uma grande capacidade de adaptação destes às mudanças

do panorama interno e externo. Aliado a isto está o fato de que a solução institucional

proposta sob a forma da “boa governança” não ter encontrado terreno fértil no país, o que não

que dizer que as inovações institucionais deixaram de ocorrer no Leste Asiático. Assim como

a China, o arranjo institucional sul coreano apresenta particularidades resultantes da

autonomia política dos países dessa região. O “espaço” para fazer política possibilitou a estes

países elaborar as suas próprias estratégias desvinculadas da “agenda distorcida”; seguida de

perto pelos países latino-americanos. Como ressalta Rodrik (2002:282), é importante renovar

e fortalecer as instituições durante as fases de crescimento acelerado da economia, a fim de

poder lidar com os choques e outras fontes de adversidade, como as crises cambiais dos anos

90.

No caso do Brasil, a dinâmica regional não propiciou alianças como a que aconteceu

entre Coréia do Sul e Japão, sendo inclusive caracterizada pelos constantes impasses no

interior do Mercosul. Os abalos políticos e econômicos dos últimos anos no interior dos

países-membros e a disputa pela liderança do bloco dificultaram acordos duradouros. Em

comparação com o caso sul coreano, o país abriu mão do “espaço” de fazer política ao

encampar o discurso das reformas e da liberalização da economia. O resultado foi uma

economia relativamente estável nos anos 90, porém constantemente abalada pelas crises

cambiais que se seguiram durante a década. No Brasil a intervenção do Estado foi preterida

em favor da solução institucional, por meio da “boa governança”, resultando em uma “década

perdida” (anos 80) sucedida por uma “década desperdiçada” (anos 90).

Conclusão

Uma observação atenta da cena mais geral do capitalismo contemporâneo mostra o

grau de diversidade nacional em meio ao capitalismo que expandiu suas fronteiras. Diga-se

expandiu não apenas por sua dinâmica mais recente, mas principalmente por sua capacidade

adaptativa em ambientes históricos e institucionais variados. Trata-se do dilema da história e

18

19

da diferença, a base sobre a qual o próprio capitalismo encontrou sua força. Mas, a maior

indagação da teoria da convergência refere-se a persistirem ou não tendências

homogeneizadoras capazes para a superação de experiências históricas estabelecidas e a

ordenação mimética com relação a outras instituições e outras “boas práticas”. E, pelo

estabelecimento de novos padrões institucionais, seria crível que a ordem internacional se

estabilizasse em torno de padrões que se universalizariam?

Olhando à distância para os anos de 1990 a experiência da boa governança

internacional anglo-saxônica é um rotundo problema. Incapaz de lidar com sua vantagem

comparativa, os EUA substituíram a globalização “civilizadora” de Clinton pela coerção

global do governo Bush. Desafiado pela China, com um Japão em crescimento limitado, a

reação dos norte-americanos é apenas, no plano econômico, manter sua tríade déficit

comercial, fiscal e economia de importação, sob hegemonias financeira. Os BRIC’s

aceleraram seu crescimento, mas sob características tão particulares que não se pode falar em

caminho homogêneo: a China cresce pela combinação de mercado amplo, mão de obra

abundante, economia exportadora e controle estatal; a Rússia pelo petróleo e gás e retomada

industrial; a Índia por muita semelhanças com a China, mas com maior valor agregado e o

Brasil pela recuperação industrial e seu mercado interno em expansão. Não há uniformidade

nos resultados e nem “orientação” semelhante no conjunto institucional vigente. A Coréia e o

leste asiático permanecem crescendo em uma economia exportadora de relevante capacidade

estatal. Conforme mostra o texto, uma singela comparação entre Brasil e Coréia, duas

economias “emergentes” e com pretensões em participar do crescimento mundial e ampliarem

suas esferas de influência, indica uma variedade surpreendente. Pelos ângulos da dinâmica

exportadora, do apoio externo, da importância maior ou menor do capital nacional, da

abertura econômica e financeira e da própria dinâmica regional (alianças e acordos regionais),

Brasil e Coréia optam por caminhos diversos. A Coréia é ainda mais resistente à receita do

ocidente anglo-saxão que o Brasil, mas mesmo este, por sua própria ordenação políticoinstitucional, não encontra meios das reformas tornarem-se o centro de suas políticas ainda

que elas retornem como fênix à agenda de todo início de mandato presidencial.

Se a diversidade é a regra, porque persiste uma expectativa sobre uma nova rota

unificada para o crescimento e o desenvolvimento? Exatamente porque o capitalismo

contemporâneo é mais um conjunto relativamente desgovernado que um carro revisado. A

dinâmica internacional não apresenta condições de governabilidade (ou governança) capaz de

dar conta da própria complexidade nos diferentes cenários, estabelecendo uma corrida quase

19

20

desenfreada por crescimento e vantagens comerciais e financeiras. Não existem instituições

internacionais como fonte de equilíbrio e razoavelmente legitimadas para regras estáveis,

assim como as dinâmicas locais e regionais não contribuem para o estabelecimento de regras

mais duradouras. E há as diferentes trajetórias. A hegemonia americana, até aqui, foi incapaz

de criar as condições de estabilidade em um cenário desregulamentado e com baixa regulação;

a Europa permanece em sua estratégia de fortalecimento regional, de seus fundamentos em

tecnologia e trocas regionais e fortalecimento financeiro pelo Euro; a Ásia vem

experimentando a emergência chinesa desafiando o Japão. Dos BRIC’s, três são asiáticos

(desde que incluída a Rússia) e nenhum do leste, até porque Coréia, Malásia, Singapura

praticam a defesa de seu menor tamanho como vantagem comparativa.

O mundo caminha não para uma homogeneidade entre capitalismos, mas muito mais

para uma assimetria de resultados, sob diferentes experiências. Sem tenderem ao equilíbrio,

não o atingem não porque os países insistem em não adotar as “melhores práticas” ou porque

a Emília das reformas não é ouvida. A verdade é que a incerteza, a história e as instituições

nacionais permanecem sendo definidoras da identidade. Em simbiose com o processo global,

este processo, antes que mimese, realiza diferentes formas e resultados muito diferentes. A

história sempre foi diferença e mudança, e nunca encontrou seu dobre de finados com a

recente força do liberismo.

20

21

Referências Bibliográficas:

ARRIGHI, Giovanni. A ilusão do desenvolvimento. Tradução: Sandra Guardini Teixeira

Vasconcelos. Petrópolis: Vozes, 1997.

BERGER, Suzanne and DORE, Ronald (eds.). National diversity and global capitalism.

Ithaca: Cornell University Press, 1996.

BOYER, R & DRACHE, D. States Against Markets – The Limits of Globalization. London:

Sage, 1996.

BOYER, R. The Convergence Hypothesis Revisited: Globalization But Still the Century of

Nations?. In: BERGER, Suzanne and DORE, Ronald (eds.) National Diversity and Global

Capitalism. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1996. pp.29-59.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede – A era da informação: economia, sociedade e

cultura, v. 1. Tradução: Roneide Venâncio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

COUTINHO, Luciano. Coréia do Sul e Brasil: paralelos, sucessos e desastres. In: FIORI, José

Luís (org.). Estados e moedas no desenvolvimento das nações. Petrópolis, RJ: Vozes, 3ª ed.,

1999.

EVANS, Peter. Além da “monocultura institucional” – instituições, capacidades e o

desenvolvimento deliberativo. In: Sociologias, nº9 jan/jun 2003. Porto Alegre: UFRGS, 2003.

pp. 20-62.

EVANS, P.; RUESCHMEYER, R. & SKOCPOL, T. . Bringing the state back in.Cambridge:

Cambridge University Press, 1985.

HALL, Peter A. & SOSKICE D. (eds.). Varieties of Capitalism: The Institutional

Foundations of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press, 2001.

HALL, Peter & TAYLOR, Rosemary. Political science and the three new institutionalisms.

In: Political Studies. Vol.44, 1996.

CHANG, Ha-Joon. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva

histórica. Tradução: Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Editora Unesp, 2004.

KITSCHELT, H., LANGE, P. MARKS, G. & STEPHENS, J. (eds.). Continuity and Change

in Contemporary Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

LASCH, Scott &

Blackwell, 1987.

URRY,

John.

The

End

of

Organized

Capitalism.

Oxford:

MEDEIROS, Carlos Aguiar. Globalização e Inserção Internacional Diferenciada da Ásia e da

América Latina. In: TAVARES, Maria da Conceição & FIORI, José Luís. Poder e Dinheiro,

Petrópolis: Vozes, 1997.

21

22

PIERSON, Paul & SKOCPOL, Theda. New institutionalism in contemporary political

science. In: American Political Science Association - annual meeting, Washington DC,

September 2000.

RODRIK, Dani. Depois do Neoliberalismo, O Quê? In: Desenvolvimento e Globalização,

seminário do BNDES, 12-13 de setembro de 2002. Novos Rumos do Desenvolvimento no

Mundo. Rio de Janeiro: BNDES: 277-298.

SINGH, Ajit. Acertando o passo com o ocidente: uma perspectiva sobre o desenvolvimento

econômico asiático. In: Economia e Sociedade. Campinas, n° 8, pp. 1-49, jun. 1997.

SOSKICE, David. Divergent Production Regimes: Coordinated and Uncoordinated Market

Economies in the 1990s. In: KITSCHELT, H., LANGE, P. MARKS, G. & STEPHENS, J.

(eds.). Continuity and Change in Contemporary Capitalism. Cambridge: Cambridge

University Press, 1999.

22