Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra – Um Século Depois”,

Academia Militar, 2015, pp. 229-263.

Erros e Ilusões sobre a

Beligerância Portuguesa

António José Telo

Professor da Academia Militar

Uma Visão Dominante Ideológica e Deturpadora1

A História da beligerância portuguesa na Grande Guerra está por fazer, apesar

das centenas de livros escritos sobre o assunto. Há essencialmente três razões para isto.

A primeira, é que a beligerância está envolta desde o primeiro momento num

manto de mentiras oficiais, avançadas pelos guerristas para conseguirem empurrar uma

Nação relutante para a guerra e, depois do fim desta, para tentar convencer a opinião

pública que o esforço bélico foi nacional, patriótico e se inevitável.

A segunda, é que a beligerância se inseriu numa guerra civil intermitente que

começou em 1908, tendo servido para a agravar muito e para mudar o seu carácter.

Significa isto que ela foi e ainda é muito traumática e, como algumas organizações actuais se

consideram herdeiras das existentes em 1914, o entendimento da beligerância ainda é hoje

um motivo de luta ideológica e partidária. Muitas das obras nacionais sobre a guerra não são

de História, mas sim de ideologia. Quero com isto dizer que elas não pretendem entender o

que se passou, mas sim defender a posição desta ou daquela força política da altura.

Agradeço as sugestões apresentadas pelo Coronel Nuno Lemos Pires, que, como é evidente, não subscreve

necessariamente as teses deste artigo.

1

230

Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”

A terceira razão, é que a quase totalidade dos autores portugueses utiliza

normalmente só as fontes nacionais (e raramente as primárias), a que recentemente

alguns acrescentam uma pequena parte das fontes britânicas e espanholas2. Significa

isto que só se conhece uma parte da realidade na historiografia portuguesa.

Quais são os erros e ilusões mais frequentes na visão portuguesa? Detectei 14

principais, mas muitos outros se podiam referenciar.

A PRIMEIRA ILUSÃO – NEGAR A REALIDADE DE UMA GUERRA CIVIL

INTERMITENTE

A guerra civil intermitente portuguesa começou em 1908. Dizemos que existe

uma guerra civil intermitente, quanto uma sociedade recorre sistematicamente

à violência organizada e militar para resolver os seus problemas, dando origem a

frequentes choques violentos, seguidos de momentos de relativa acalmia, pontuados

pelo uso parcial da violência organizada. É isso que acontece em Portugal entre 1908

e 1927, o que tipifica uma longa guerra civil intermitente de quase duas décadas. A

Grande Guerra surge num ponto intermédio desta, agrava-a e altera o seu carácter.

Alguns autores portugueses no final do século XX salientaram que a beligerância

se devia entender por razões tanto internas como externas3. Simplesmente esta

abordagem incidia sobre o entendimento das razões da beligerância, sem se salientar

que o fenómeno era muito mais amplo e abarcava tudo.

Os choques violentos de 1914-1918 em Portugal só se podem entender no seu

conjunto, numa abordagem holística. A revolução de Maio de 1915 ou a de Dezembro

de 1917 são operações militares portuguesas da Grande Guerra, tal como acontece com

Naulila ou com a batalha do Lys e estão intimamente interligadas, a pontos de não se

poderem entender isoladamente. Sem a revolução de Dezembro de 1917 o CEP teria

sido muito diferente e sem o CEP provavelmente não haveria revolução de Dezembro de

1917. São duas faces da mesma moeda, não são moedas diferentes.

Alguns cépticos podem perguntar: mas será que existe efectivamente uma

guerra civil intermitente? Examinemos os factos.

a) Criaram-se 47 governos nos 16 anos mal contados na 1ª República (uma

média de 4 meses por governo); nenhum terminou um mandato normal;

muitos foram derrubados violentamente e somente três estiveram no poder

durante cerca de um escasso ano.

b) Foram assassinados 2 chefes de estado (D. Carlos e Sidónio Pais) e 5 foram

derrubados por revoluções (D. Manuel, Manuel de Arriaga, Bernardino

Hipólito de La Torre Gomez é o primeiro autor que traz as fontes espanholas para o estudo da beligerância

Portuguesa na década de 1970. José de Almada é o primeiro autor português que, logo na década de 1930, recorre

a alguma documentação britânica.

3

É uma tendência que passa por vários nomes, tendo as teorias inerentes a ela sido sistematizadas e alargadas

nomeadamente por Nuno Severiano Teixeira.

2

Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa

231

Machado em 1917, Sidónio Pais e Bernardino Machado uma segunda vez,

em 1926). Na realidade, só um chefe de estado terminou normalmente o

mandato (António José de Almeida).

c) Registaram-se 8 grandes confrontos muito violentos, com centenas de

mortos e feridos a que normalmente se chamam “revoluções” ou “guerras

civis” na historiografia portuguesa (em 1910-1915-1917-1919-1921-1925-1926-1927). A estes, pode acrescentar-se o golpe falhado de 1908 seguido

do regicídio, que se distingue dos restantes por um número menor de baixas.

d) Ocorreram, a somar a estas “revoluções”, dezenas de golpes e contra-golpes,

pronunciamentos e levantamentos violentos. Alguns foram caricatos, como

a tentativa de derrubar o Governo meramente publicando a nomeação de

outro no jornal oficial; outros foram criminosos, como a “noite sangrenta”.

e) Registaram-se milhares de atentados bombistas, agressões violentas e

assassinatos, alguns atingindo primeiros-ministros, como o atentado contra

João Chagas ou o assassinato de António Granjo.

f) Registaram-se largas centenas de greves e manifestações violentas,

acompanhadas de bombas, sabotagens e confrontos com mortos e feridos.

g) Contam-se pelas largas centenas os assaltos violentos feitos por multidões

armadas a sedes de partidos, sindicatos, jornais políticos, centros culturais,

igrejas, conventos e até mesmo casas particulares de dirigentes políticos ou

militares.

h) Havia um recurso permanente à violência em todos os fóruns, como os duelos,

os protestos na assembleia através da destruição dos tampos das mesas

ou as lutas de ruas normais no mundo universitário. Dou só um exemplo:

o futuro cardeal Gonçalves Cerejeira – uma pessoa pacífica – confessa nas

suas memórias que completou o curso em Coimbra nos primeiros anos da

República armado de uma pistola Mauser C964, muitas vezes acompanhado

pelo seu amigo Oliveira Salazar nos frequentes confrontos de rua (não

esclarece se Salazar ia igualmente armado, mas isso é improvável).

Mas o fenómeno mais importante, aquele que permite só por si afirmar que

existiu uma guerra civil intermitente, não é nenhum destes, por mais incrível que

pareça. O fenómeno mais importante é a manutenção permanente de grupos de civis

armados organizados, que procuravam criar apêndices dentro dos quartéis, infiltrando

a instituição militar e minando a sua disciplina.

No começo era essencialmente a Carbonária, a mais eficaz e ampla organização

armada revolucionária que existiu em Portugal. A partir de 1911 a Carbonária

desaparece oficialmente, mas, na realidade meramente se transforma e se alarga.

A Mauser C96 era uma excelente pistola alemã, cara e fiável, embora não fosse propriamente a mais adaptada à luta

de ruas devido ao seu tamanho. Tinha a vantagem de se poder acoplar ao coldre de madeira, que passava a funcionar

como coronha, podendo então ser usada como uma pequena carabina.

4

232

Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”

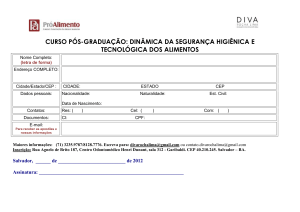

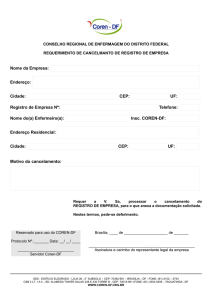

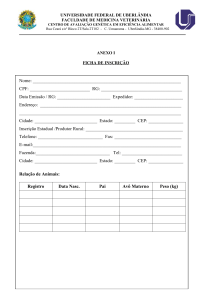

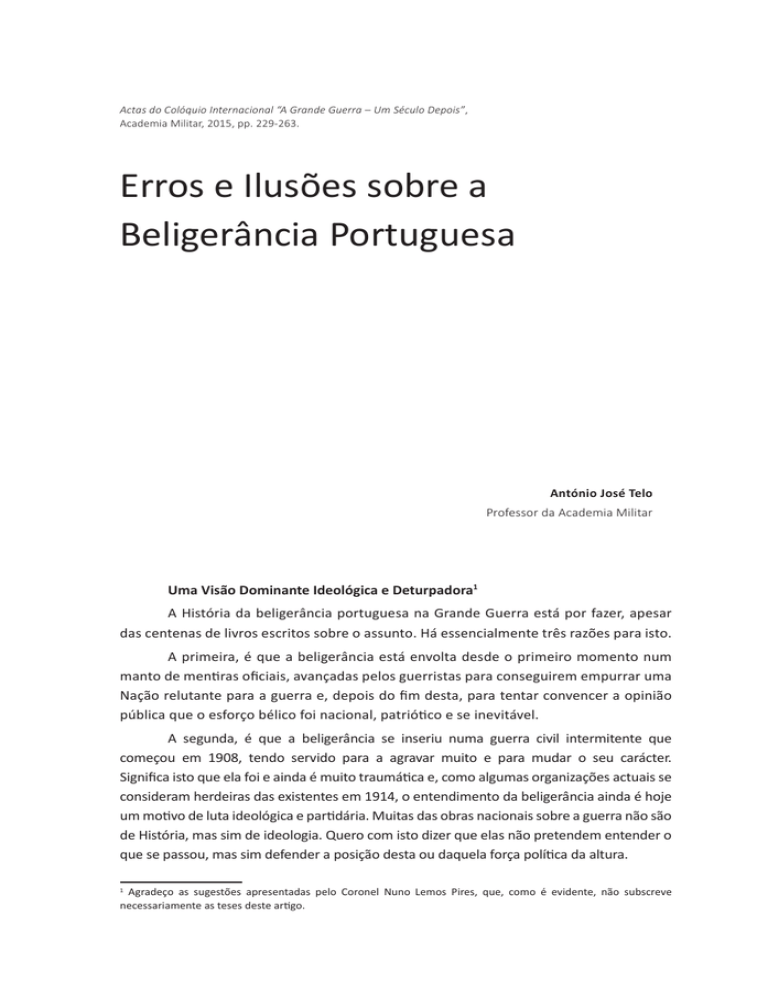

Ilustração Portuguesa de 14 de Junho de 1915

Uma imagem vale por mil palavras. Um dos grupos de civis armados que participou no 14 de Maio de

1915 surge numa rara foto “oficial”, feita na euforia da vitória do movimento, mostrando o que era

a realidade destes gangs que dominavam as ruas das grandes cidades. O nome oficial deste grupo

armado era “Centro Eleitoral dos Defensores da República”. No meio dos civis distinguem-se alguns

militares, principalmente marinheiros, mas também elementos do Exército e da GNR. De notar que o

grupo armado contava com um destacamento de maqueiros (primeira fila à esquerda), o que mostra

a sua cuidada organização militar.

Dá origem à “Formiga Branca”, aos “Batalhões de Voluntários”, aos “Grupos Cívicos”

(cívicos

mas armados), aos “Grupos de Defesa da República” e a tantos outros, onde

nem sequer faltam denominações inocentes, como a de “Centro Eleitoral”. Estes grupos

armados obedecem principalmente ao Partido Democrático (era o menos democrático

de todos, como o seu nome deixa prever), que domina a máquina eleitoral, conseguindo

fazer a união entre a Carbonária e os grupos de caciques da Monarquia. Mais tarde

(a partir de 1911) começam a surgir outros grupos de civis armados: os ligados ao

sindicalismo revolucionário, os ligados a Machado Santos, os ligados aos estudantes

católicos de Coimbra, os ligados aos anarquistas, os ligados aos monárquicos, etc., etc.

Os grupos de civis armados infiltrados no Exército tornam-se uma espécie de

instituição semi-oficial para os guerristas. Dou só um exemplo: quando Portugal se torna

beligerante, as informações militares britânicas mandam um seu representante a Lisboa

com o conselho que o Exército Português crie igualmente um serviço de informações

militares. Este encontra-se com Norton de Matos (Ministro da Guerra) que quando

houve falar em “informações militares”, logo responde: “Já temos! É a Carbonária

militar!”. Com muita dificuldade, o oficial britânico lá consegue fazer Norton de Matos

entender que um grupo de civis infiltrado e semi-legal que faz a vigilância política dos

oficiais, pode ser uma polícia política, mas não é um serviço de “informações militares”.

Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa

233

A grande novidade que surge com a guerra neste campo, é que os grupos de

civis armados aumentam muito e se diversificam, passando a estar em todo o leque

político – desde os integralistas aos anarquistas. É uma realidade permanente: todas as

forças políticas da República tinham o seu exército disfarçado e semi-clandestino de civis

armados, tolerados pelo poder, prontos a entrar em combate ao mais pequeno pretexto.

Todos tinham infiltrações e ramificações nas Forças Armadas que procuravam alargar.

Este é o núcleo central dos exércitos da guerra civil intermitente, com a

agravante que se diversificam e multiplicam com o tempo, sendo muito difícil o seu

acompanhamento, pois tudo era secreto e sem documentação oficial. São eles que vão

chocar violentamente nos anos da guerra, dentro e fora de fronteiras. São exércitos

onde civis e militares se misturam, como se vê nas raras fotografias que chegaram até

nós.

É de salientar que estes grupos de civis armados não se devem confundir com

organizações terroristas clandestinas, que também as houve, como a chamada Legião

Vermelha, criada nos anos vinte. Os grupos de civis armados eram uma realidade

diferente, embora as bombas artesanais fossem uma das suas armas mais importantes.

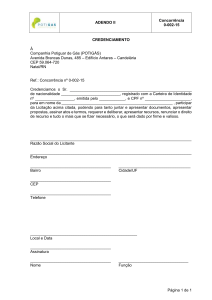

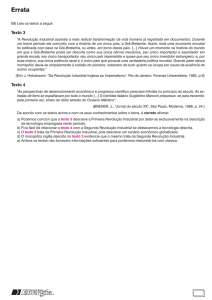

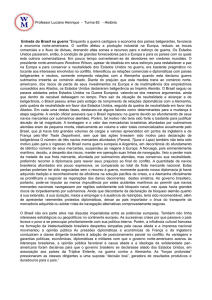

Ilustração Portuguesa de 21 de Junho de 1915

Outro dos grupos de civis armados que participou na revolução de 14 de Maio de 1915. Neste grupo

originário das Caldas da Rainha encontramos 9 civis e 9 militares do Exército, da Armada e da GNR, ou,

pelo menos, indivíduos com essas fardas (alguns só parcialmente fardados). O armamento é o mais

eclético que se possa imaginar, desde caçadeiras de cano duplo a carabinas Mannlicher, espingardas

Mauser-Vergueiro, Kropastchek e até se pode distinguir o que parece ser uma Winchester de repetição,

como a que foi usada no assassinato de D. Carlos em 1908 (era uma arma rara e muito cara, comprada

na Suíça pelos republicanos em 1907). A bandeira é inspirada na antiga Carbonária, oficialmente

dissolvida em 1911, mas ainda viva em 1915.

234

Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”

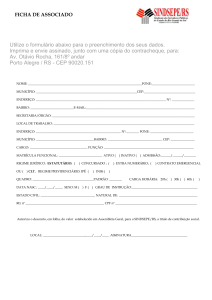

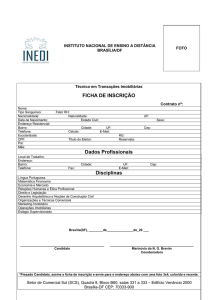

Ilustração Portuguesa de 24 de Maio de 1915

Uma cena normal em Lisboa durante as revoluções. Um tenente de artilharia é conduzido preso

por uma coluna de civis e marinheiros armados. Foi uma coluna semelhante que levou os cadetes e

professores da Escola de Guerra da Gomes Freire para o Arsenal da Marinha, depois do assalto à Escola

de Guerra. No percurso os cadetes presos são agredidos, insultados e arrancam-lhes os galões. Pelo

menos um cadete e um professor são mortos por tiros à queima-roupa nesta coluna, apesar de estarem

desarmados e seguirem sob escolta e apesar de transportarem a bandeira nacional. Muitos são feridos

e têm de receber tratamento no hospital. Há relatos de cadetes que foram salvos do fuzilamento no

último minuto pela acção de alguns dos marinheiros armados que escoltavam a coluna.

A sua acção estava normalmente ligada a um centro político legal e oficial (um partido,

um sindicato, uma loja), embora não houvesse uma subordinação formal, o que permitia

aos grupos armados passarem rapidamente de um centro político para outro. Os grupos

armados tinham uma existência semi-legal, normalmente com uma fachada inocente

(inclusive a de centro cultural) e mesmo a posse das armas estava por norma legalizada

pelas licenças de porte passadas aos milhares pelos governos que se alternavam

rapidamente no poder.

Todos tinham um ponto comum: procuravam infiltrar as unidades militares, por

duas razões. Em primeiro lugar dependiam delas para receberem armas e treino. Em

segundo lugar, a sua principal função em caso de “revolução” (e havia uma revolução

em cada dois anos) era a de trazer para a rua a unidade militar infiltrada e cooperar na

sua manobra dentro de tácticas aperfeiçoadas desde o 5 de Outubro. A acção armada

civil e militar para controlo das ruas era complementar e interligada e não antagónica e

independente.

Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa

235

A SEGUNDA ILUSÃO – UMA GUERRA SÓ EXTERNA

A mais importante das ilusões normais na visão nacional tradicional é pensar

que se trata somente de uma guerra externa, que surge internacionalmente, se trava

fora de fronteiras e só nesse contexto deve ser descrita. Segundo esta interpretação a

revolução de Dezembro de 1917 seria algo completamente separado e diferente dos

acontecimentos do CEP na mesma altura, havendo somente uma coincidência temporal.

O facto de os agentes serem quase os mesmos, de as suas motivações serem muito

semelhantes e de haver uma interdependência entre os vários combates, seria somente

uma “bizarra” coincidência.

A realidade é justamente o contrário: a guerra internacional mistura-se com a

guerra civil intermitente interna, amplifica-a e muda-a. Do ponto de vista português

estamos perante um conflito único e inseparável, que se trava dentro e fora de fronteiras

com o objectivo central de decidir o futuro de Portugal, tanto internamente como o

seu papel no Mundo. É o mesmo objectivo e o mesmo conflito, só que uns combates

decorrem dentro e outros fora de fronteiras. Devo acrescentar que nem todas as acções

militares fora de fronteiras são contra os alemães – por exemplo, as lutas originadas pela

rebelião de vários batalhões do CEP travam-se entre portugueses no território francês.

Os guerristas provocam a beligerância por todos os meios com o objectivo

central de se manterem no poder e consolidar um regime radical débil. Afonso Costa ou

Norton de Matos não duvidam que o futuro do CEP se vai decidir na luta que se trava nas

ruas de Lisboa e que será do resultado conjugado de ambas as operações (as internas e

as externas) que saírá o tipo de regime futuro e a posição internacional de Portugal. Os

anti-guerristas também não duvidam disto e sabem que a luta em todas as frentes está

intimamente ligada e que a principal de todas, aquela onde tudo se decide em última

instância, é a frente interna.

Curiosamente quem coloca esta visão em causa são muitos dos historiadores

posteriores à guerra, que pensam sobre Portugal como se fosse a Grã-Bretanha. Na

realidade Portugal é mais parecido com a Rússia, ou seja, é uma situação particular onde

as operações militares internas e externas estão intimamente ligadas. Por exemplo:

pode-se entender o papel da Rússia na guerra sem mencionar a Revolução de 1917?

E pode-se entender a revolução de 1917 sem mencionar o papel da Rússia na guerra?

Obviamente não. São acontecimentos tão intimamente ligados que não se podem

separar. O mesmo se passa em Portugal.

A TERCEIRA ILUSÃO – UMA BELIGERÂNCIA A PEDIDO DO ALIADO

A versão oficial é que Portugal entrou na guerra por causa de um pedido do seu

Aliado apresentado em nome da Aliança. A realidade é exactamente o contrário.

Os documentos britânicos referem de forma muito clara que não se quer

a beligerância portuguesa. Segundo estes, as Forças Armadas Portuguesas foram

destruídas depois de 1910, pelo que não passavam de uma multidão indisciplinada,

236

Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”

politizada e dividida. O contributo efectivo que poderiam dar numa guerra moderna era

praticamente nulo e a confusão que iriam criar era potencialmente gigantesca. Assim

sendo, de um ponto de vista exclusivamente militar, nada aconselhava a beligerância

portuguesa e havia fortes razões para a não desejar.

De um ponto de vista político e diplomático também não se queria a beligerância

portuguesa, pois ela complicava a situação na Península (onde a Espanha era neutra) e

iria provocar confusão e “ruído” na altura das negociações de paz, para além de criar

atrito na relação entre a Grã-Bretanha e a França.

De um ponto de vista económico e financeiro a beligerância portuguesa era o

pior que podia acontecer para o Reino Unido, pois seria acompanhada de um pedido de

ajuda a muitos níveis, a começar nos créditos e a continuar nos fretes para a importação

de alimentos.

De um ponto da vista estratégico militar o que interessava ao Reino Unido era

que os seus inimigos não usassem as importantes posições geográficas portuguesas, mas

isso era conseguido pela Aliança, sem que a beligerância fosse necessária. Finalmente, a

Grã-Bretanha estava interessada nalguns favores que Portugal podia fazer, como sejam

o uso dos seus portos ou a passagem de tropas por Moçambique, mas isso foi concedido

desde o primeiro dia de guerra, sem que fosse necessária a beligerância. Tudo, em

resumo, levava a Grã-Bretanha a querer que Portugal mantivesse a neutralidade

colaborante. A beligerância portuguesa criava muitos mais problemas à Grã-Bretanha

do que aqueles que resolvia – esta era a realidade.

Assim sendo, como foi possível a beligerância portuguesa e, o que é mais, como

é que esta surgiu a partir de um pedido formal da Grã-Bretanha? Simplificando uma

situação complexa, o motivo resume-se numa palavra: França! Paris tinha uma posição

oposta à britânica. Havia razões políticas e ideológicas para isso: Portugal e a França eram

duas das três repúblicas existentes na Europa de 1914, pelo que a sua aproximação era

natural. Acresce a isto que, embora em França se formassem durante a guerra governos

de coligação, eles tendiam a ser dominados pela esquerda francesa, que tinha simpatia

pelos radicais republicanos guerristas. É o caso em particular de Aristides Briand, que

governou a França no período decisivo para a beligerância portuguesa (em 1915-1917,

quando acumulava com o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros).

As razões ideológicas, porém, não eram as principais, como normalmente

acontece. A França sabia que o seu aliado britânico tinha assinado duas convenções

secretas com a Alemanha para dividir as colónias portuguesas, uma delas nas vésperas

da guerra (em 1912) e ressentia o facto de ter sido deixada de fora em ambas as ocasiões.

Sabia que a guerra seria longa e não era claro o seu desenlace, podendo muito bem

terminar numa paz de compromisso, sem um vencedor evidente. Se isso acontecesse, a

Grã-Bretanha podia ser tentada a procurar um entendimento com a Alemanha de forma

independente da França, usando nomeadamente o acordado nas convenções secretas.

Era do interesse francês impedir que isto acontecesse e a melhor maneira de o conseguir

Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa

237

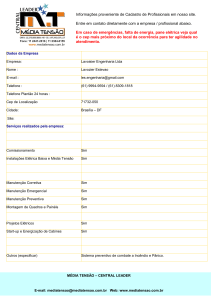

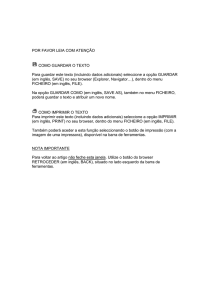

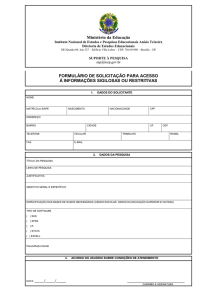

Aristides Briand foi 1º Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros da França de 29 de Outubro

de 1915 a 20 de Março de 1917. Foi uma figura central para permitir que os guerristas portugueses

forçassem a beligerância e enviassem o CEP para França contra a vontade da Grã-Bretanha.

Foto Wikipedia.

era trazer Portugal para a guerra. Se Portugal fosse beligerante, pensava a França, o

eventual entendimento anglo-alemão para uma paz de compromisso por cima da sua

cabeça seria mais difícil.

Paris tinha igualmente uma leitura diferente da britânica da situação na

Península: para ela, a beligerância portuguesa era uma forma de conter a Espanha e de

a manter neutra ou até mesmo de a trazer para a guerra ao lado dos Aliados; Londres

tendia a valorizar sobretudo o facto de a beligerância portuguesa ser entendida pelos

germanófilos espanhóis como uma provocação, que iria incentivar a tentação de anexar

Portugal aproveitando a guerra para isso.

Devo acrescentar que até Maio de 1915 prevaleceu nos Aliados a política de

cautela britânica, pois a Itália era neutra e isso colocava problemas na balança de forças

no Mediterrâneo. Em Maio de 1915 a Itália entra na guerra ao lado dos Aliados, pelo que

desaparece o grande argumento para recusar a beligerância portuguesa e a França tem

maior margem de manobra.

238

Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”

A beligerância portuguesa não se decide meramente numa luta entre guerristas

e anti-guerristas nacionais; ela decide-se sobretudo numa luta diplomática entre a Grã-Bretanha e a França, a primeira apoiando os seus aliados anti-guerristas e a segunda

incentivando os seus aliados guerristas. Os anti-guerristas eram efectivamente os

aliados naturais da Grã-Bretanha, apesar de os guerristas os acusarem sempre de serem

“germanófilos” – uma das muitas mentiras oficiais. Os documentos internos britânicos não

deixam qualquer dúvida neste campo e não escondem o profundo desprezo do Governo

de Sua Majestade pelos guerristas, considerados maus políticos que punham os interesses

partidários à frente dos nacionais.

A QUARTA ILUSÃO – UMA FRANÇA APAGADA PERANTE UMA GRÃ-BRETANHA

ACTIVA

É a França que permite a beligerância portuguesa, aliando-se aos guerristas

radicais republicanos e torcendo o braço à Grã-Bretanha.

Uma primeira tentativa surge logo em Setembro de 1914, quando Paris, sem

o prévio consentimento de Londres, pede a Lisboa a cedência de peças de artilharia

Schneider TR75, que tinha vendido a Portugal no reinado de D. Carlos. A Grã-Bretanha

é colocada perante um facto consumado e a única coisa que pode fazer é insistir junto

de Portugal para que as peças sejam enviadas sem artilheiros, para evitar a beligerância.

O jogo britânico é muito hábil, como é normal, e acaba por ser bem sucedido,

como é igualmente normal. O que Londres faz é fingir apoiar o pedido da França, mas

sempre salientando que só devem ser enviadas as peças, sem os homens. Quando os

guerristas portugueses (encabeçados nesta altura pelo Ministro da Guerra Pereira de

Eça) insistem para enviar os homens, a Grã-Bretanha inicia “negociações” para formar

uma divisão a mandar para França, mas sempre com a intenção de provar a portugueses

e a franceses que isso não é possível.

Como era de prever, os portugueses não tardam a confirmar que não conseguem

formar a curto prazo uma divisão moderna. Ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha incentiva

os anti-guerristas portugueses a impedirem a beligerância forçada, nomeadamente

passando os seus ultra-secretos documentos diplomáticos ao chefe da oposição (o

anti-guerrista Brito Camacho)5. Tal como Londres esperava, Brito Camacho escreve uma

série de artigos no seu jornal (A Luta) onde denuncia a mentira do Governo a partir

dos documentos britânicos. O que ele diz é muito simples: a Grã-Bretanha não pede a

beligerância e faz tudo o que pode para a evitar (as citações dos documentos britânicas

provam isso mesmo); são os guerristas no Governo que a pretendem forçar por motivos

partidários; Portugal deve aceitar os pedidos feitos em nome da Aliança, mas não

deve forçar a beligerância. Estes serão os pilares da política dos anti-guerristas que, ao

Carnegie, o ministro britânico em Lisboa, dirá mais tarde que formalmente foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros

Freire de Andrade (um republicano moderado anti-guerrista) que passou estes documentos a Brito Camacho.

Carnegie, porém, mas não esconde o seu contentamento por este desenvolvimento, referindo que mantém

contactos extra-oficiais com Freire de Andrade e outros anti-guerristas, que são seus amigos pessoais.

5

Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa

239

contrário do que diz a propaganda guerrista, não são germanófilos, mas sim amigos da

Grã-Bretanha6.

Ilustração Portuguesa de 10 de Maio de 1915

Brito Camacho discursa no Congresso do Partido Unionista, que dirige. Brito Camacho será o principal

teórico do anti-guerrismo nacional nos primeiros anos. Defende duas teses centrais: Portugal deve

aceitar os pedidos feitos em nome da Aliança, mas não deve forçar a beligerância; em caso de

beligerância, Portugal deve lutar em África e nos Oceanos, mas não enviar tropas para França. De

notar que na mesa do Congresso do Partido se sentam militares fardados, o que era uma coisa normal.

O resultado é que em fins de 1914 nasce em Portugal um amplo movimento

anti-guerrista, que interpreta o sentimento maioritário da Nação e das Forças Armadas

– ele nasce em larga medida a partir das Forças Armadas. Este processo conduz a quatro

consequências directas.

Há efectivamente uma corrente germanófila em Portugal, mas muito diminuta. Ela reduz-se praticamente à

pequena corrente monárquica miguelista, sem abranger a nova direita monárquica, nomeadamente os jovens

integralistas, quase todos amigos da Grã-Bretanha e da França. Mesmo os miguelistas estão sobretudo ligados à

Áustria e não à Alemanha.

6

240

Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”

Em primeiro lugar, o Ministro da Guerra Pereira de Eça fica isolado no Governo

e nas Forças Armadas e é obrigado a deixar seguir as peças sem os artilheiros, tal como

Londres queria desde o começo. A vingança de Pereira de Eça é que as peças seguem

sem munições e como usam uma munição diferente da francesa (apesar de serem

vendidas pela França) não têm qualquer utilidade para os Aliados, acabando por ficar

nos armazéns britânicos – devo acrescentar que isto pouco importa, pois Portugal envia

48 peças TR75, quando a França tem no seu Exército, em Agosto de 1914, mais de 5000

canhões deste modelo – o que falta à França nesta altura é artilharia pesada, mas isso

Portugal também não tem.

Em segundo lugar, o envio das peças, tal como Londres esperava, não provoca

a guerra e desaparece o pretexto francês para forçar a beligerância. O resultado é que

quando, em meados de 1915, o Governo Português guerrista (posterior à queda de

Pimenta de Castro) insiste em enviar a divisão para França, a Grã-Bretanha responde

que já não está interessada e aconselha calma e prudência, sem se provocar um corte

com a Alemanha!

Em terceiro lugar, os artigos de Brito Camacho, escritos com o conhecimento

directo dos documentos “ultra-secretos” britânicos, desencadeiam um amplo movimento

anti-guerrista interno contra a tentativa radical de forçar a beligerância. O movimento

parte de uma aproximação entre os republicanos moderados (representados nesta

altura principalmente pelo Presidente da República, Manuel de Arriaga) e o corpo de

oficiais das Forças Armadas, que são o centro dos protestos contra a tentativa radical de

lançar Portugal na guerra. Daqui sai o movimento das espadas, que conduz à formação

do Governo de Pimenta de Castro e ao fim da primeira tentativa de forçar a beligerância.

Pimenta de Castro anula a mobilização da divisão a mandar para França, com o aplauso

entusiástico da Grã-Bretanha – não há dúvida que os anti-guerristas eram os aliados de

Londres em Portugal.

A quarta consequência deste processo é a revolução de Maio de 1915, que derruba

violentamente Pimenta de Castro e repõe os guerristas no poder – a mais sangrenta de

todas as revoluções, com cerca de um milhar de baixas entre mortos e feridos.

A QUINTA ILUSÃO – É A GRÃ-BRETANHA QUE EXIGE A APREENSÃO DOS

NAVIOS ALEMÃES

Os anti-guerristas são derrotados na revolução de Maio de 1915 e o seu

entendimento de base muito amplo é provisoriamente desfeito, mas sabem que

continuam a contar com o apoio da Grã-Bretanha e não duvidam que as tentativas de

provocar a beligerância são anti-nacionais. Todas as memórias e todas as descrições

referem um ponto: a perspectiva da beligerância não provocava qualquer “explosão

patriótica” em larga escala, mas antes o temor e a resistência passiva e activa.

A posição de Londres não muda. Quando os novos governos guerristas apelam

para o Aliado para permitir que se declare guerra à Alemanha, a resposta é muito clara:

Portugal é independente e pode fazer o que bem entender; mas, se declarar guerra

Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa

241

a Alemanha, não deve contar com o apoio do Aliado. É uma resposta suficiente para

acalmar os ânimos dos guerristas durante uns meses.

Em fins de 1915 tudo muda. Portugal, por um lado, não aguenta mais o

esforço financeiro e está sem divisas para compras no exterior. A falta de alimentos é

especialmente preocupante para os Governos guerristas, pois eles sabem que a fome

generalizada será fortemente sentida nas cidades e rouba-lhes o seu já frágil apoio. Em

fins de 1915 Afonso Costa pede um crédito urgente de 2 milhões de libras a Londres,

referindo que o que está em jogo é a continuação do Governo e envia um representante

especial para negociar os pormenores, dizendo-se disposto a todas as contrapartidas

para obter as libras7.

Nesta mesma altura João Chagas (Ministro de Portugal em Paris) chama a

atenção do Governo Francês para a aflitiva situação interna dos radicais portugueses e

pede uma urgente intervenção junto da Grã-Bretanha. É então que a França (Aristides

Briand é o 1º Ministro) se lembra de uma solução excelente do ponto de vista dos

guerristas: porque não requisitar os cerca de 80 navios alemães que se tinham abrigado

nos portos portugueses, alugando-os em seguida à França, que estava necessitada de

fretes? Este aluguer solucionava o problema financeiro nacional, levava à beligerância e

permitiria manter os radicais no poder. Em fins de Dezembro de 1915 a França informa

a Grã-Bretanha que vai pedir a Portugal a requisição dos navios alemães, apresentando

o assunto como resolvido e não aberto a qualquer discussão8.

Londres acompanhava desde há meses a situação dos navios alemães em Portugal

e procurava uma solução para os conseguir sem que isso provocasse a beligerância.

Perante a atitude de força francesa a alternativa britânica é muito simples: ou deixa que

o assunto passe para as mãos de Paris, o que significava que Portugal entrava na guerra

apoiado pela França e, possivelmente, isto representava o fim da secular Aliança; ou

assume ela a chefia do processo. É por esta última possibilidade que se acaba por optar

e, a 30 de Dezembro, Sir Edward Grey diz ao Governo Francês que vai dar indicações

em Lisboa para se requisitarem os navios alemães, acrescentando que o processo será

conduzido ao abrigo das relações da Aliança9. Londres esclarece que, como contrapartida,

vai aceitar o pedido de ajuda financeira apresentado por Afonso Costa.

É este processo que permite aos guerristas alcançarem o seu objectivo central de

forçar a beligerância e manter-se no poder. Do ponto de vista nacional o que desencadeou

o processo foi o pedido de ajuda financeira10; do ponto de vista internacional o que levou

Telegrama de Carnegie a Sir Edward Grey de 28 de Dezembro de 1915. PRO FO 371/2759. O representante de

Afonso Costa não é um português, mas sim o Sr. Bleck, um britânico, que chefiava a Câmara do Comércio Britânica

em Portugal.

8

Telegrama do Governo Francês ao seu representante em Londres a 23 de Dezembro de 1915. Arquivos Nacionais

Franceses 1CPCPM1245. A nota oficial francesa é entregue ao Governo de Sua Majestade a 29 de Dezembro, sem

ter passado sequer por uma consulta prévia com o Governo Português.

9

Telegrama de Sir Edward Grey ao Ministro Britânico em Lisboa, Carnegie, datado de 30 de Dezembro de 1915.

10

Afonso Costa tem mesmo o cuidado de pedir a Londres que o pedido de crédito seja tratado como assunto

“particular” e não oficial, pelo que o problema é colocado ao Lloyd’s & Brown em primeiro lugar, só se pedindo o

apoio do Governo de Sua Majestade. Carta de Sir Edward Grey ao Chanceler do Tesouro de 6 de Janeiro de 1916.

PRO FO 371/2759.

7

242

Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”

ao pedido britânico foi mais uma acção de força da França. Paris não só se dizia disposta

a avançar isoladamente, como a arcar com todas as suas consequências, armando e

financiando o esforço bélico português se a Alemanha declarasse guerra a Portugal,

como fez. A Grã-Bretanha não pode continuar a adiar o assunto, pois a única maneira de

evitar o movimento da França, é ela avançar.

O SEXTO ERRO – UMA ORGANIZAÇÃO MILITAR SEMELHANTE ÀS OUTRAS

Um dos maiores erros da visão tradicional é a de tratar a instituição militar

nacional como sendo semelhante à dos restantes beligerantes, distinguindo-se deles

somente pela dimensão. Há mesmo quem diga que a guerra devolve às Forças Armadas

uma unidade que antes lhes faltava. O que acontece é justamente o contrário: as Forças

Armadas eram uma sombra de si próprias e a guerra aumenta as divisões profundas que

já existiam.

A realidade é que as Forças Armada portuguesas eram em começos de 1916 um

resultado dos seis anos de grande confusão anteriores. Eram forças indisciplinadas, mal

equipadas, divididas, profundamente partidarizadas, não preparadas para uma guerra

europeia e moderna, não apoiadas por um sentimento nacional favorável à beligerância,

confusas e mal organizadas.

Como se chegou aqui? Como foi possível que Forças Armadas que tinham levado

a cabo dezenas de operações vitoriosas fora da Europa em 1890-1910, produzissem,

mesmo em África, resultados muito diferentes? Não foi por acaso! A principal causa foi

a política militar do regime em 1910-1916, que provocou o caos e a politização de forma

sistemática, não por incompetência dos governos, mas por uma estratégia partidária

consciente e friamente executada. Não se tratava de uma política nacional, mas sim

da política dos guerristas radicais republicanos, que sabiam que tinham de destruir as

antigas Forças Armadas para consolidar o seu poder.

Em termos simples, o novo regime nasce em larga medida pela paralisação das

Forças Armadas, que não se mostraram dispostas a defender a Monarquia, mas também

não apoiam a República. As únicas forças militares que apoiam os republicanos são

uma parte da Armada e uma parte dos cabos e sargentos em Lisboa, influenciados pela

Carbonária. Raros oficiais participaram no movimento e quase todos são da Armada. O

5 de Outubro conta inicialmente com 9 oficiais do Exército, mas nem um está presente

depois das 9h da manhã de 4 de Outubro (retiram-se todos quando consideram o

movimento derrotado). Só um oficial general está do lado republicano e este suicida-se

por considerar igualmente o movimento derrotado (o Almirante Cândido dos Reis).

O regime, em resumo, não confia no corpo de oficiais e, em particular, no corpo

de oficiais do Exército, que considera a fonte de todos os perigos. É perante este pano

de fundo que os radicais republicanos concebem uma estratégia para consolidar o seu

poder, destruindo o corpo de oficiais permanente. Esta estratégia será sistematicamente

executada pelo poder radical em 1910-1916 e pode ser resumida em seis pontos:

Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa

243

a) Incentivar a formação de grupos de civis armados com infiltrações nos

quartéis, que possam derrotar um eventual golpe militar monárquico ou

conservador.

b) Colocar os apêndices destes grupos de civis armados a vigiar o corpo de

oficiais nos quartéis (era a “Carbonária Militar” mencionada por Norton de

Matos), de modo a denunciarem qualquer oficial que se mostre anti-radical

ou anti-republicano. Os oficiais denunciados politicamente pelos comités

de cabos e sargentos, tinham a sua carreira prejudicada e iam parar a

guarnições de província ou ao serviço nas colónias.

c)

Organizar autonomamente o pequeno número de oficiais republicanos

radicais, colocando-os nos pontos-chave, nomeadamente no Estado-Maior.

O grupo mais conhecido era o dos chamados “jovens turcos”, de onde saem

os oficiais do Estado-Maior do CEP. É claro que a organização em “clube

secreto” dos oficiais radicais, provoca um movimento de organização

semelhante das outras correntes, levando a uma rápida partidarização do

corpo de oficiais.

d) Acabar com os programas de modernização do Exército que tinham

começado com D. Carlos e apoiar fortemente os programas de crescimento

da Armada, nomeadamente o chamado projecto da “Grande Esquadra”.

Como os gigantescos planos navais não se concretizam, em larga medida

por falta de apoio da Grã-Bretanha, a realidade é que em 1916 tanto

o Exército como a Armada tinham um armamento e equipamento mal

adaptados a uma guerra moderna. Curiosamente isto era particularmente

verdade em relação à Armada, pois o Exército, apesar de tudo, contava com

o armamento relativamente moderno trazido pelos programas de D. Carlos.

e) Acabar com o Exército semi-profissional que vinha da Monarquia, com

um numeroso quadro de oficiais permanentes e criar em sua substituição

um Exército miliciano do cidadão-soldado, com um reduzido componente

do quadro permanente. É o projecto de 1911 que adopta como exemplo

a republicana Suíça e pretende reduzir amplamente o corpo de oficiais

permanente. O projecto não se concretiza por várias razões, mas o Exército

que existia fica ameaçado de extinção, em particular o corpo de oficiais. O

resultado é que, em 1916, Portugal nem tem o Exército eficaz da Monarquia,

nem o novo do modelo “miliciano”, mas sim uma situação híbrida, que não

funciona em nenhuma das lógicas.

f)

Criar ou incentivar as organizações militares que possam ser um opositor ao

Exército no domínio das ruas de Lisboa, nomeadamente a GNR e a Armada

(concentrada em Lisboa, que era a sua única base naval, com quartéis e

estaleiros).

244

Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”

É este conjunto de circunstâncias que temos de levar em conta quando

comparamos as Forças Armadas nacionais de 1916 com as do resto da Europa. As

portuguesas são simplesmente o resultado de seis anos de política de destruição

levadas a cabo pelos republicanos radicais. As Forças Armadas não têm armamento

ou equipamento moderno, nunca foram pensadas para uma guerra na Europa, estão

partidarizadas a todos os níveis, estão amplamente divididas, os sargentos vigiam e

denunciam os oficiais, os oficiais do corpo permanente estão ameaçados de extinção e

desconfiam de tudo que venha do poder político, não têm programas de modernização

efectivos, não têm apoio externo para uma qualquer modernização, vivem com falta de

tudo, numa extrema indisciplina e infiltradas por grupos de civis armados. Os oficiais

do quadro permanente estão receosos e na defensiva, divididos entre múltiplos “clubes

políticos”, ameaçados pela vigilância dos sargentos, que temem, sabendo que existem

“infiltrações civis” nos quartéis, mas incapazes de as combater.

Ninguém conhecia esta realidade melhor que os observadores estrangeiros em

Lisboa, tanto os alemães, como os britânicos e franceses. Esses não tinham qualquer

ilusão sobre a real eficácia das Forças Armadas nacionais, ao contrário do que acontece

com muitos dos historiadores posteriores.

Reproduzimos somente dois excertos dos telegramas dos representantes Aliados

em Lisboa sobre este aspecto, sendo certo que citações como estas se podem encontrar

às dezenas para todo o período de 1914 a 1918.

Carnegie, o ministro britânico em Lisboa, escreve na altura da beligerância11: “O

Exército Português não tem equipamento, disciplina ou organização e o seu entusiasmo

pela nossa causa é reduzido, se é que existe; se fizermos alguma sugestão que os seus

serviços no estrangeiro podem ser necessários, uma mobilização geral provavelmente

provocará um outro movimento militar que se pode revelar desastroso para os nossos

interesses em Portugal”.

Daeschner, o ministro francês em Lisboa, resumindo a opinião dos adidos de

defesa e das missões militares francesas, avisa quase na mesma altura que Portugal

poderia fornecer uma força de 50 a 60 mil homens, mas ela seria de uma imensa

ineficácia12. Explica que o problema não é a falta de equipamento ou armamento, pois

esse poderia ser fornecido pela França, mas sim a total falta de preparação para uma

guerra moderna e, acima de tudo, “a completa falta de disciplina a todos os níveis e a

oposição declarada de um corpo de oficiais onde dois terços são claramente hostis à

guerra e dizem-se dispostos a favorecer qualquer movimento sedicioso que impeça uma

mobilização”.

Os representantes Aliados em Lisboa sabiam do que estavam a falar.

Efectivamente, as Forças Armadas nesta altura eram uma “multidão indisciplinada”, nas

palavras de Carnegie, onde a maioria do Corpo de Oficiais era anti-guerrista e esperava

Telegrama de Carnegie ao FO em Londres de 16 de Março de 1916. PRO FO 371/2761.

Telegrama de Daeschner ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da França a 30 de Abril de 1916. Service

Historique de La Defense, GR5N135.

11

12

Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa

245

a primeira oportunidade para derrubar o governo guerrista, que considerava anti-patriótico, empenhado em provocar uma beligerância que seria um desastre nacional.

O grande paradoxo dos guerristas, o paradoxo que eles próprios provocaram, foi

que durante seis anos destruíram a eficácia e disciplina das Forças Armadas. Passados

esses seis anos, viram-se obrigados a pedir às Forças Armadas que participassem numa

guerra europeia. Não era uma guerra qualquer: era a frente mais exigente da maior

guerra da humanidade até então! É um paradoxo que ultrapassa o mero nível do erro

admissível e humano, para alcançar as dimensões de um colossal desastre. Os militares

foram as primeiras vítimas desta ilusão.

O SETIMO ERRO – FOI A GRÃ-BRETANHA QUE PEDIU A FORMAÇÃO DO CEP

A outra mentira da visão tradicional portuguesa é a de querer fazer acreditar que

foi a GB que pediu a criação do CEP, donde se pode inferir que se houve algum erro de

avaliação

ele foi britânico, por ter exigido demasiado.

Como sempre acontece quando tratamos da Grande Guerra, a realidade é

exactamente o contrário. A Grã-Bretanha, que foi obrigada a engolir a beligerância

portuguesa contrariada, não queria a formação do CEP! A posição britânica, comunicada

a Lisboa logo em Março de 1916, pouco depois da declaração de guerra, é que o esforço

militar nacional se deve concentrar na defesa dos portos e no envio de forças para

África, onde devem colaborar com a campanha Aliada para ocupação da África Oriental

Alemã, invadindo-a a partir de Moçambique13. O teatro de operações da França não é

mencionado e a opinião do comando militar britânico é muito clara: não quer forças

portuguesas em França!

É Afonso Costa que dirige as negociações sobre as condições da beligerância

com o Aliado e, como seria de esperar, é hábil. Afonso Costa diz à Grã-Bretanha algo

muito simples, mas efectivo: está tudo interligado, de modo que, se querem receber

os navios tem de aceitar o envio de tropas para França e o apoio financeiro ao esforço

de guerra. Se isto for concedido então os navios serão entregues exclusivamente à Grã-Bretanha14 e mesmo outros aspectos em aberto serão decididos de forma favorável,

como seja a concessão da construção da linha estratégica de Benguela (Angola) e o

controlo da Companhia do Niassa (Moçambique) – assuntos em discussão desde há

anos. A Grã-Bretanha hesita e procura negociar, confirmando que Afonso Costa, que

trata directamente de tudo que diga respeito à guerra, é um negociador temível15. A sua

A África Oriental Alemã era a última das colónias alemãs ainda não totalmente ocupada pelos Aliados. Estava em

curso uma campanha em que as forças Aliadas (britânicos, belgas, sul-africanos e indianos entre outros) avançavam

lentamente a partir do Norte e do Oeste. Portugal envia várias expedições para o Norte de Moçambique e os Aliados

pediam que estas forças passassem o Rovuma a invadissem a colónia alemã.

14

A situação dos navios é complexa. Portugal quer reter para si cerca de 20% dos navios alemães. Dos restantes

80% a França e a Itália reclamam uma parte, enquanto a Grã-Bretanha lhes recorda que é ela que tem a aliança com

Portugal, pelo que os navios devem ir na totalidade para ela, depois se decidindo sobre uma eventual distribuição

dos fretes.

15

Estou a resumir um assunto complexo em poucas palavras, pois este braço de ferro com a Grã-Bretanha prolonga-se por vários meses.

13

246

Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”

táctica é simples: está tudo ligado; ou aceitam tudo, o que implica apoiar a mentira dos

guerristas, ou recusam tudo. A Grã-Bretanha sente-se tentada a recusar tudo.

Quem altera a situação a favor de Portugal é, mais uma vez, a França. O Governo

Francês tinha já consultado o General Joffre16 sobre um eventual envio de forças

portuguesas para França. A resposta do comando militar é que os relatórios do adido

militar francês em Lisboa mostravam que a capacidade operacional do Exército Português

era “limitada” e que os oficiais não apoiavam o esforço de guerra, mas, apesar disso,

seria útil o envio de uma ou duas divisões. Joffre pensa que estas podem ser usadas num

sector calmo da frente, libertando duas divisões francesas, embora acrescente que a

força portuguesa não será usada autonomamente, mas inserida num comando gaulês17.

Com esta resposta dos seus militares, o Governo Francês informa Londres que

tenciona mandar uma missão militar a Lisboa para combinar a colaboração portuguesa

e, acrescenta como se fosse um pormenor de pouco significado, “seria útil” que a Grã-Bretanha participasse nessa missão, embora num lugar subordinado. O Governo de

Sua Majestade responde, através de Sir Edward Grey, que tinha pensado igualmente na

formação de uma missão militar para enviar a Lisboa, mas desistiu recentemente dela.

Provavelmente a Grã-Bretanha pensava que o assunto iria morrer com esta resposta.

Estava enganada.

Aristides Briand18 envia um telegrama, em Junho de 1916, às delegações da

França em Londres e Lisboa onde diz que aceita uma força expedicionária portuguesa

para colaborar com os Aliados, seja em França ou em Salónica. Era uma posição de força

e, mais uma vez, um cheque mate à relutância da Grã-Bretanha. O que é dito ao Aliado

é muito forte: ou vocês recebem a força expedicionária portuguesa, ou ela vem para o

sector francês através de um acordo directo (o que teria, sem dúvida, repercussões nos

navios e no futuro da Aliança).

É preciso explicar a menção a Salónica na tomada de posição francesa. A Grécia

era uma frente recente aberta pelos Aliados que, perante o falhanço da ofensiva nos

Dardanelos, tinham desviado para Salónica parte das forças que retiram da Turquia. A

ideia era convencer a Grécia a entrar na guerra e atacar os Poderes Centrais pelo Sul,

de modo a apoiar a Sérvia. As coisas correram mal desde o primeiro momento e as

forças em Salónica ficaram praticamente inactivas até ao final da guerra; só nas últimas

semanas do conflito iniciaram uma ofensiva vitoriosa contra a Bulgária.

Em 1915, João Chagas19 mencionou ao Governo Francês de forma indirecta a

possibilidade de enviar tropas portuguesas para reforçar Salónica – era uma maneira

O General Joffre era o comandante em chefe dos Exércitos Franceses, a máxima autoridade operacional francesa.

Este ponto seria um dos mais difíceis de negociar com os Aliados. Portugal insiste sempre para que a sua força

seja usada em conjunto e sob comando português. Tanto a França como a Grã-Bretanha pretendem o contrário:

usar a força portuguesa em unidades menores (a nível de batalhão ou menos) inseridas em unidades próprias tipo

brigadas ou divisões.

18

Aristides Brian era o grande aliado dos guerristas portugueses. Telegrama de 17 de Junho de 1916 no Arquivo

Diplomático Francês 1PCOM638.

19

João Chagas era um guerrista ferrenho e foi designado para chefiar o primeiro governo formado depois da vitória

da revolução de Maio de 1915. Era nesta altura o representante de Portugal em Paris.

16

17

Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa

247

de forçar a Grã-Bretanha a aceitar a beligerância portuguesa. O Governo Francês não

dá seguimento à proposta, mas, em Junho de 1916, decide recuperar a possibilidade de

Salónica, possivelmente pensando que esta seria mais aceitável para Londres.

Perante a posição de força de Paris, a Grã-Bretanha é obrigada a recuar. O

Governo de Sua Majestade explica ao comando militar britânico em França que são

obrigados a aceitar uma força expedicionária portuguesa por razões políticas.

Em fins de Junho de 1916, Afonso Costa e Augusto Soares chegam a Londres

para as negociações finais. Afonso Costa dá mais um passo nas suas exigências e afirma

que, embora ”todo o povo português” queira participar na guerra ao lado dos Aliados20,

há “alguma” (sic!) relutância em “certos sectores” do Exército em aceitar o envio de

forças para França, pelo que… precisa de receber um pedido oficial do seu Aliado em

nome da Aliança. Sir Edward Grey ainda se procura defender, dizendo que não gostaria

de fazer pedidos em nome da Aliança que criem a impressão no povo português que a

Grã-Bretanha pede demais. Afonso Costa, porém, insiste; afirma de forma muito clara

que precisa desse pedido para impedir que surja uma reacção negativa do Exército,

semelhante ao movimento das espadas. Perante isto e, sobretudo, perante a posição

francesa, Londres cede mais uma vez. Em Julho de 1916, o Governo Português recebe

uma nota do seu Aliado onde é “convidado” a colaborar mais activamente na Europa ao

lado dos Aliados21.

Esta negociação prova várias coisas:

g) A pressão da França é essencial para permitir aos guerristas alcançarem os

seus objectivos.

h) Os guerrista têm plena consciência da sua fragilidade interna e temem

a reacção das Forças Armadas e, em particular, do Exército, se este não

acreditar que o CEP se forma em resposta a um pedido britânico.

i)

Para a evitar, Afonso Costa é obrigado a apresentar o envio da força para

França como um “pedido” britânico, justamente o contrário da realidade.

No final destas negociações, Sir Edward Grey está de tal modo cansado

dos portugueses e dos truques dos guerristas que parece inclinado a aceitar a ideia

de “entregar” o CEP aos franceses. O Governo Francês é consultado nesse sentido e

responde22 que está disposto a aceitar as forças portuguesas, mas insiste no envio prévio

de uma missão militar conjunta a Lisboa. Edward Grey propõe então que a chefia desta

missão seja deixada aos franceses, uma indicação que as tropas portuguesas deverão ir

para o seu sector.

Os representantes diplomáticos Aliados em Lisboa diziam justamente o contrário: não havia qualquer entusiasmo

pela beligerância e o movimento anti-guerrista era muito forte nas Forças Armadas.

21

Estou a resumir em poucas palavras uma documentação vasta e complexa que se encontra no PRO/NA,

nomeadamente em FO 371/261.

22

Telegrama para Londres de 5 de Julho de 1916. Arquivo Diplomático Francês 1CPCOM638.

20

248

Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”

É o Ministério da Guerra (War Office) que o faz recuar, recordando o que seriam

as consequências deste facto para a Aliança – na prática era deixar Portugal passar

para a esfera de influência francesa no futuro. Sir Edward Grey reconhece o facto e faz

relutantemente marcha atrás. Assim sendo, a Grã-Bretanha insiste junto de Paris para

que a missão militar seja chefiada pelo general Barnardiston, o que Paris aceita23.

O problema do enquadramento das tropas portuguesas no sector inglês ou

francês ainda será objecto de uma discussão acesa entre os dois Aliados (Londres e

Paris), sem que Portugal se aperceba sequer do que se está a passar. Resumindo um

assunto complexo que se arrasta por meses, podemos dizer que a França insiste que as

tropas portuguesas vão para o seu sector e a Grã-Bretanha hesita. O Comando militar

Britânico em França favorece essa solução, mas o War Office e o Foreign Office, em

Londres, consideram, com alguma razão, que isso seria prejudicial para o futuro da

secular Aliança. No final, o assunto é decidido pelo Governo de Guerra (War Gabinet)

no sentido de incluir os portugueses no sector britânico, mesmo contra a opinião do

comando militar britânico em França.

A França ainda reclama insistindo na sua posição, mesmo em fins de 1916,

quando as primeiras tropas estão a seguir via Espanha (o contingente inicial de 150

militares). O assunto acaba por ser decidido definitivamente graças a uma iniciativa

de Norton de Matos junto do general Barnardiston, que se tornou no principal

representante militar Aliado em Lisboa. O que o Ministro da Guerra lhe diz, é que

Portugal quer enviar uma força expedicionária para combater ao lado do seu secular

Aliado e que qualquer outra solução provocaria problemas internos, pois o “povo

português” e o Exército não a entenderiam. Norton de Matos segue o exemplo de

Afonso Costa: transforma a fragilidade inegável da posição guerrista num argumento

para convencer o relutante Aliado, não hesitando em reconhecer a verdade: a maioria

das Forças Armadas era contra o envio de forças para França – com toda a razão, pois

conheciam a realidade militar – e, por esse motivo, era necessário criar a aparência

que era um desejo do Aliado (os anti-guerristas defendiam que se deviam aceitar os

pedidos da Grã-Bretanha).

Londres dá então indicações aos seus representantes em Lisboa (Carnegie, na

parte diplomática, e Barnardiston, na parte militar) para incluir o CEP no sector inglês.

Se a França insistir, é sugerido a Norton de Matos que Portugal proponha o envio das

suas forças para Salónica, de modo a ficarem inseridas num comando britânico. Salónica

regressa assim à equação militar portuguesa, agora pela mão dos britânicos e não dos

franceses.

O problema de Salónica não tem seguimento porque a França aceita

relutantemente que o CEP seja integrado no sector britânico. Os primeiros contingentes

embarcam em navios ingleses em Janeiro de 1917.

PRO/NA FO 371/2761. É de notar que Afonso Costa insiste que está tudo ligado: “beligerância, navios alemães,

Niassa”, pelo que só se pode decidir em conjunto – ou tudo ou nada. Não há dúvida que Afonso Costa era o mais

hábil dos políticos portugueses, coisa que os ingleses são os primeiros a salientar. Infelizmente para Portugal, era

também o mais radical dos guerristas.

23

Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa

249

ATE AQUI

A OITAVA ILUSÃO – O 9 DE ABRIL ERA INEVITÁVEL

O futuro do CEP foi decidido nestas curtas semanas de fins de 1916, entre a

Grã-Bretanha e a França. Se o CEP tem ido para o sector francês, seria colocado na parte

mais a Sul da frente, onde não ocorreram ofensivas importantes de qualquer dos lados

entre Setembro de 1914 e o fim da guerra. Nesse caso, o CEP nunca teria de enfrentar

um forte ataque alemão e teria sobrevivido intacto, mas o futuro da Secular Aliança teria

sido diferente.

Se isto não aconteceu, foi porque o envio do CEP para o sector francês não era

aceitável pelos guerristas. Eles queriam que a força portuguesa fosse para o sector

britânico, pois pensavam que só assim se reforçaria a relação com Londres e, sobretudo,

se silenciariam os anti-guerristas que dominavam o Exército, apresentando a organização

do CEP como uma obrigação da Aliança – o contrário da realidade.

Mais uma vez os guerristas alcançam os seus objectivos imediatos, mas falham

por completo nos objectivos de médio prazo. O comando militar britânico em França

recebe o CEP contrariado e, desde o primeiro momento, mantém com ele uma relação

tensa e difícil.

A relação é agravada pela infeliz escolha do general Fernando Tamagnini para

comandar o CEP. O CEP contou com bons generais, capazes de liderar homens em

combate, como Gomes da Costa e Alves Roçadas, que já tinham mostrado do que

eram capazes em África e na Ásia; contou com um bom general organizador (Simas

Machado); contou mesmo com um general que aliava a capacidade de organizar com

os dotes diplomáticos necessários para a relação com os Aliados e sabia tomar decisões

difíceis, sem rede e arcando com as responsabilidades, como era o caso de Garcia

Rosado. Fernando Tamagnini não tinha nada disto: nunca tinha comandado homens em

combate, não era um organizador, não tinha carisma, não tinha diplomacia, não tinha

convicções, não tinha a coragem de tomar decisões difíceis, não sabia improvisar. Só

foi escolhido por uma razão: era um yes-man dos guerristas, dizendo que sim a tudo

que Norton de Matos afirmava. Os britânicos muito cedo entendem que Tamagnini não

passa de uma (má) caixa de correio, que o verdadeiro cérebro do CEP é o seu Chefe do

Estado-Maior Roberto Batista – um guerrista hábil e inteligente, que todos os oficiais

anti-guerristas do CEP temem24.

A relação entre os britânicos e Tamagnini é tão difícil, que estes preferem tratar

dos assuntos mais sensíveis directamente com Gomes da Costa, que não passa de um

coronel, no começo do CEP. Tamagnini pede a Norton de Matos que “proíba” qualquer

contacto entre Gomes da Costa e os britânicos, o que este faz. Gomes da Costa não

acata a ordem e o Ministro da Guerra ameaça que o futuro comandante da 2ª Divisão

A desconfiança mútua e o clima de vigilância policial na direcção do CEP ia a pontos de Roberto Batista ter uma

cifra particular secreta para comunicar com Norton de Matos, sem o conhecimento de Tamagnini. Os britânicos, que

obviamente quebravam todas as cifras, ficavam boquiabertos com isto, que era totalmente inimaginável num dos

seus Corpos de Exército.

24

250

Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”

Portuguesa no 9 de Abril seria “demitido desonrosamente” do Exército se mantivesse

contactos directos com os britânicos. Eram hienas a comandar leões; era isto a “unidade”

do comando supremo do CEP!

Os oficiais anti-guerristas do Exército, embora num primeiro momento ficassem

convencidos pela cortina de fumo que o CEP era uma obrigação da Aliança, não tardam

a aperceber-se da verdade: o CEP é uma invenção dos guerristas que a Grã-Bretanha só

aceitou relutantemente e ao fim de muita resistência.

Portugal tem o triste destino de organizar a sua maior força expedicionária de

sempre para a Europa numa situação em que o apoio do seu Aliado foi obtido a ferros

com a pressão permanente da França, enquanto o entusiasmo das tropas é nulo e a

oposição activa da maioria dos oficiais é forte. É preciso acrescentar que isto ocorria numa

situação em que o CEP dependia em tudo do apoio da Grã-Bretanha: financiamento,

transporte, armamento, logística, treino, enquadramento, meios pesados, apoio aéreo,

informações, comando, etc.

As tensões internas no CEP eram muito fortes, especialmente entre os oficiais.

Os britânicos, por exemplo, ficavam boquiabertos quando viam oficiais portugueses

a falarem contra a guerra nas cantinas, com os soldados a ouvirem tudo. Quando os

britânicos faziam alguma observação, os oficiais portugueses respondiam que era

mesmo para os soldados ouvirem e que os seus verdadeiros inimigos estavam em

Lisboa.

Os britânicos nada entendiam e pensavam que era incompetência; não era;

eram convicções em clima de guerra civil intermitente! O CEP estava apanhado numa

armadilha mortal montada pelos políticos guerristas através da sua mentira oficial.

A NONA ILUSÃO – O CEP DEFENDIA UM SECTOR DA FRENTE OCIDENTAL COMO

QUALQUER OUTRO

Como seria de esperar o comando militar britânico em França vê o CEP desde o

primeiro momento como um potencial problema. Ele foi-lhe imposto por razões políticas

contra a sua vontade e a preocupação central do marechal de campo Haig é a de criar

uma situação que diminua o perigo.

É evidente que coloca o CEP num local calmo, mas isso não é suficiente. O

comando britânico demora muito tempo a entregar um sector ao CEP, aguardando

que comecem as chuvas do Outono. Escolhe então um sector onde o terreno se torna

intransitável com as primeiras chuvas (o Lys, na Flandres), de modo a ter a certeza que

os alemães não vão atacar aí em força, pelo menos até à primavera. O CEP só assume

a responsabilidade do seu sector em Novembro de 1917, quando o terreno já está

empapado pelas chuvas, impedindo qualquer ofensiva alemã em larga escala.

A maior parte dos autores portugueses não refere este aspecto particular e nada

mais acrescenta, donde se pode concluir que o sector do CEP é “normal”, excepto pelo

facto de ser um terreno mole que se transforma facilmente em lama com as chuvas. A

realidade, como sempre acontece, é diferente.

Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa

251

A verdade é que o CEP não recebe um “sector” da frente, mas sim um “semi-sector” ou, caso se prefira, recebe a parte da frente de um sector de Corpo de Exército.

No sistema de defesa em profundidade que a Grã-Bretanha adopta em 1917 as forças

dispõem-se em três níveis: o primeiro é a zona da frente, com duas a três linhas de

trincheiras (linhas A, B e, eventualmente, C). O que os portugueses chamam a “linha das

Aldeias” era o começo da chamada “Battle Zone” britânica, que ficava na sua retaguarda

imediata e onde se devia concentrar a maioria dos efectivos, sendo a verdadeira barreira.

A completar o sistema, fica na sua retaguarda a linha do Corpo (e a Green Line britânica,

que não tinha sequer um nome na doutrina do CEP), onde as reservas do Corpo de

Exército se colocam, prontas a passar ao contra-ataque em caso de necessidade. Ainda

por detrás fica normalmente a artilharia pesada, os armazéns, centros logísticos e

hospitais (Green Line). É isto um sistema britânico completo, escalonado em quatro

níveis, que podem alcançar os 10 a 15km de profundidade.

O CEP no Lys não defende um sistema completo. Desde o primeiro momento

que os britânicos lhe dizem que as forças portuguesas se devem concentrar na zona

da frente (com as linhas A e B) e na Linha das Aldeias (2 a 4 km na retaguarda). A linha

do corpo, por detrás destas, não é responsabilidade do CEP, mas sim britânica. Desde o

começo que o comando britânico destaca duas brigadas suas para ocuparam as posições

da linha do Corpo por detrás do CEP (uma para cada uma das divisões portuguesas). O

sector português, não é um sector… é somente a parte da frente. É por isso que o CEP

não tem artilharia pesada, ou aviação, ou um serviço de informações militares eficaz

(tinha a “Carbonária Militar”, mas isso era uma polícia política disfarçada, não era um

serviço de informações).

É este dispositivo particular que leva a que se escolha a zona do Lys para colocar

o CEP. É dos poucos sectores da Frente Ocidental onde, 4 a 6 km por detrás da terra de

ninguém e quase paralelamente a esta, correm dois cursos de água (o Rio Lys e o Canal

Lawe25), que formam uma excelente barreira defensiva. São as tropas britânicas que

guarnecem a linha do Corpo por detrás do Lys e do Lawe e são elas que defendem as

pontes destes cursos de água.

É um sistema de cinto e suspensório do ponto de vista britânico. Foi escolhido

um sector onde as condições do terreno tornam quase impossível um ataque em

força durante o Outono e Inverno. Pelo sim pelo não, a linha do Corpo é guarnecida

por unidades britânicas e está apoiada em dois cursos de água que são uma excelente

barreira natural. O comando britânico nunca explicou a situação aos portugueses nem

Tamagnini a entendeu, mas deu-lhes instruções muito elucidativas, que são resumidas

por Gomes da Costa numa frase lapidar: em caso de ataque, “a missão do CEP é morrer

na linha das aldeias”. A missão do CEP, em resumo, é atrasar o primeiro ímpeto de um

improvável ataque alemão, dando tempo aos britânicos de fazerem afluir reservas

para a Linha do Corpo defendida por eles. O CEP seria desfeito no processo, mas a Grã O Lawe é um afluente do Lys transformado em canal no século XIX. Tem uma largura de 10 a 15 m e é atravessado

por inúmeras pontes e algumas comportas. Alguns autores referem-se a ele como o rio Lawe.

25

252

Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”

-Bretanha não se “importava” de pagar esse preço. Isto, obviamente, nunca foi explicado

aos portugueses.

Será preciso acrescentar mais alguma coisa sobre a armadilha onde os guerristas

colocaram os militares portugueses? Como se pode pensar que torcer o braço por várias

vezes a um Aliado mais poderoso é um bom caminho para conquistar o seu respeito e leal

colaboração? Foi a esta triste situação que a política guerrista de forçar a beligerância

conduziu os militares portugueses! É uma situação que, como tantas outras coisas, é

sistematicamente ignorada pela historiografia nacional, como se tudo fosse normal...

A pergunta óbvia é: mas se os britânicos tomaram tantas precauções, que correu

mal no 9 de Abril?

Várias coisas, que provam que, por mais precauções que se tomem, na guerra

tudo pode acontecer. A primeira coisa que correu mal foi a meteorologia. O Inverno

de 1917-1918 foi especialmente frio… mas muito seco. O terreno da Flandres que

costumava ficar alagado até meados de Abril, secou a pontos de permitir um ataque

alemão em fins de Março, ao contrário do normal.

A Grã-Bretanha, conhecendo a imensa queda da moral do CEP nesse inverno,

insiste para que ele seja comandado por oficiais britânicos, pois conhece a falta de

entusiasmo quanto à beligerância dos portugueses. Lisboa recusa em absoluto esta

solução. Londres insiste então para que o CEP passe para a retaguarda a partir de

Janeiro de 1918. O que atrasa o processo é principalmente a inconsciência do general

Fernando Tamagnini, que faz tudo o que pode para manter formalmente o seu comando

de Corpo de Exército, sem se preocupar muito com o que possa acontecer aos seus

homens. Gomes da Costa, que os ingleses consideravam o único general do CEP que

sabia comandar homens, é favorável à retirada durante o Inverno. Finalmente, Lisboa

cede à pressão britânica em Março e aceita a retirada do CEP.

Foi demasiado tarde, embora a diferença tenha sido de escassas 24 horas. A 21

de Março começa a primeira grande ofensiva alemã da primavera na zona do Somme

(a Sul do sector português). Haig tinha já sido obrigado a ceder divisões para reforçar

a frente da Itália no Inverno de 1917-1918. Com a ofensiva de 21 de Março, é obrigado

a desviar mais divisões suas da Flandres para o Somme. O resultado é que a retirada

do CEP, que chegou a estar marcada para fins de Março, é por três vezes adiada pelos

britânicos. É preciso ter em conta que o final de Março e o começo de Abril de 1918 é

o pior período para os Aliados na Frente Ocidental, uma altura em que o impossível

acontece, com os alemães a avançarem 50 km no Somme e com a possibilidade da

resistência ocidental se desfazer. Perante esta grande crise o CEP e o seu destino pesam

muito pouco na cabeça do marechal de campo Haig.

Finalmente os britânicos começam por reduzir o CEP a uma única divisão (5 de

Abril) e marcam a sua saída da frente para 9 de Abril, colocando duas divisões inglesas

na retaguarda do dispositivo português. Pelo menos ficam um pouco mais tranquilos,

por afastarem Fernando Tamagnini do comando e verem a divisão portuguesa na frente

entregue ao general Gomes da Costa, em quem confiam.

Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa

253

Como se sabe, o ataque alemão começa às 4h e 15m de 9 de Abril e o CEP

é desfeito, poucas horas depois de ter sido informado que ia ser rendido. O CEP

efectivamente “morre” na linha das aldeias, como os britânicos sempre tinham dito que

era a sua missão.

Fica no ar uma pergunta: porque escolheu a Grã-Bretanha o dia 9 de Abril para

render o CEP? Terá sido uma mera coincidência? Um acaso? Mais um episódio do

“nevoeiro da guerra”? Não vou responder aqui, mas como sempre acontece no caso da

beligerância portuguesa, a realidade é o contrário da verdade oficial.

Devo acrescentar que a escolha britânica é perfeitamente lógica e coerente nas

circunstâncias – qualquer general minimamente competente teria seguido este caminho

para minimizar as perdas e aguentar a grande crise que se vivia, numa altura em que a

Frente Ocidental estava efectivamente em perigo. O que não é lógico e coerente são as

opções portuguesas. A culpa disso não é dos ingleses

O 9 de Abril podia ter sido perfeitamente evitado se um pouco mais de realismo

tivesse prevalecido e se o comando do CEP fosse outro, mas ele é a conclusão lógica da

política guerrista. Que outra coisa se pode esperar de uma política que destrói a eficácia

do Exército durante seis anos, o torna numa massa indisciplinada, o divide em extremo,

faz nomeações políticas para o comando supremo, força o Aliado a aceitar uma solução

militar que ele sabe ser desastrosa e, no fim deste imenso rosário de calamidades,

insiste em mandar o CEP para o pior sector (o britânico), da frente mais exigente (a

Francesa) da maior guerra da humanidade? Há muitas maneiras de errar e de se deixar

levar por ilusões ideológicas. Neste caso, estamos, sem dúvida, no extremo, no campo

do erro colossal, da cegueira mais completa, da total falta de realismo. Não há dúvida

que o corpo dos oficiais portugueses sabia o que fazia e que a historiografia oficial tem

muito a esconder.

A DECIMA ILUSÃO – ÁFRICA É DIFERENTE DA EUROPA

Outra das mentiras da historiografia nacional tradicional é a de tentar fazer

acreditar que África é uma realidade diferente da Europa. Há uma base factual para

isto: os anti-guerristas eram contra o envio de forças para França, mas eram a favor do

reforço de África, onde Portugal devia defender as suas colónias. Este era efectivamente

um ponto de consenso nacional: nenhuma força política activa em 1914-1918, dos

integralistas aos anarquistas contesta as colónias e o seu reforço militar.

A verdade, porém, é que o consenso termina nesta base geral. As Forças

Armadas que lutam em África são as mesmas que vão para França e lutam com o mesmo

enquadramento e com a mesma confusão política por detrás.

O que espanta em África é como foi possível que uma Nação que tinha organizado

dezenas de expedições vitoriosas para as campanhas de pacificação, expedições que

actuaram no mesmo terreno das operações da Grande Guerra (Sul de Angola e Norte

de Moçambique), de repente, por uma incompreensível razão, esquecesse tudo o que

254

Actas do Colóquio Internacional “A Grande Guerra: Um Século Depois”

aprendeu. Antes, as expedições africanas tinham um número normal de baixas por

razões sanitárias – ou seja, de 5% a 10%. Na Grande Guerra, só a primeira expedição

enviada para Moçambique sofre 50% de baixas por razões sanitárias sem entrar em

contacto com o inimigo. Como foi isto possível? Que coisa extraordinária aconteceu para

que um Exército competente e vitorioso se tornasse numa vaga sombra de si próprio?

O que espanta em África é que um Exército que se adaptou e mudou constantemente entre 1890 e 1910, sempre improvisando novas tácticas e orgânicas para

enfrentar um inimigo muito diferente em terrenos muito diversos, de repente passe a

estar rígido, incapaz de inovar, de fazer frente às tácticas imaginosas dos alemães. Houve

algum azar, como seja o facto de em Moçambique os portugueses enfrentarem um dos

grandes génios militares da guerra (o general Letow Voerbeck), que cortava com todas

as tradições, que ignorava os manuais do presente e estava a escrever os do futuro.

Não foi uma questão de número ou de falta de armamento ou equipamento, ao

contrário do que diz a mentira oficial. Em todas as campanhas de África os portugueses

estavam melhor equipados do que os alemães e tinham a vantagem numérica. Os

Askaris de Letow Voerbeck, por exemplo, ficavam muito contentes quando capturavam

as Mauser Vergueiro portuguesas de 1905 (uma das armas que D. Carlos trouxe para

Portugal), pois podiam abandonar as suas Mauser de

1871, que ainda usavam pólvora

com fumo.

O problema é que o Exército Português que actua em África é exactamente o

mesmo que é enviado para França. Significa isto que é a mesma força indisciplinada,

dividida, contrária à beligerância, desorganizada e incompetente que a política guerrista

criou. Tinham passado poucos anos desde as campanhas de pacificação de D. Carlos,

mas a realidade militar era outra. No Exército Português de 1914, por exemplo, em

vez de comprimidos de quinino seguem para África comprimidos de farinha, porque

a corrupção fez com que alguém enriquecesse à custa da força militar. Para dar outro

exemplo, nada está preparado para receber as forças metropolitanas em África e estas

têm de desembarcar nas praias e dormir no chão, com os efeitos fáceis de imaginar em

termos da sua saúde. Os navios britânicos que transportam as forças expedicionárias

para África chegam a mandar a sua carga ao mar perto da praia e a seguir viagem,

porque não podem ficar semanas à espera para um desembarque que não foi preparado

previamente. No Exército Português da Grande Guerra, para dar um último exemplo,

a travessia do Rovuma era anunciada ao inimigo com grande ruído e muitas fogueiras,

resultando num massacre provocado por um punhado de metralhadoras alemãs

colocadas silenciosamente durante a noite.

Era isto a realidade portuguesa em 1914-1918. Em África e na Europa era a

mesma coisa, só a latitude mudava. Não era um problema dos militares, que tinham

dado sobejas provas do seu valor e eficácia nos teatros africanos antes de 1910. O

problema era da política guerrista dos radicais republicanos, que tinha destruído por

completo a instituição militar.

Erros e Ilusões sobre a Beligerância Portuguesa

255

A DECIMA PRIMEIRA ILUSÃO – O POLÍTICO E O MILITAR ESTÃO SEPARADOS

A historiografia tradicional portuguesa procura igualmente fazer acreditar que