Enviado por

common.user10413

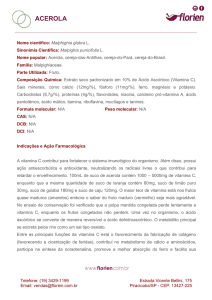

PLANTAR-Acerola-ed03-2012