Enviado por

common.user5173

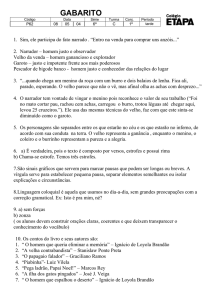

Mia Couto - A menina sem palavra