EJA NO CONTEXTO DE INCLUSÃO/ EXCLUSÃO SOCIAL: BREVE

ANÁLISE

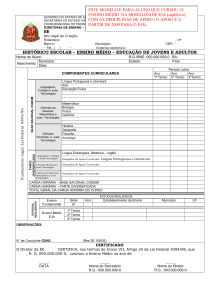

DOLINSKI, Silvia Hass1- UEPG

Grupo de Trabalho: Políticas públicas, avaliação e gestão da educação

Agência Financiadora: não contou com financiamento

Resumo

O presente estudo tem como objetivo analisar o contexto da inclusão e exclusão social no que

diz respeito a EJA. Faz-se uma abordagem na perspectiva de Martins e Kuenzer, também a

interlocução entre os autores da Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e

Adultos. Para cumprir com esse objetivo, busca-se traçar uma breve análise da Educação de

Jovens e Adultos no Brasil. Busca-se a contextualizar as políticas neoliberais a partir da

década de 1990 e inserção do Brasil no conjunto de relações internacionais. A partir da

literatura pertinente discutiram-se os conceitos de inclusão e exclusão e suas contradições em

relação aos princípios que fundamentam as políticas da EJA. Utiliza-se dos recursos da

pesquisa bibliográfica, sob uma abordagem histórica, promovendo-se uma educação orientada

para a emancipação, no sentido de o trabalhador dominar todas as esferas produtivo-culturais

da vida social. Refletir sobre isso cotidianamente talvez ajude a tomar decisões. Assim, faz-se

necessário estudar melhor e sistematizar diferentes experiências que podem ter ensinamentos

para a construção de uma proposta pedagógica de educação de jovens e adultos que sirva aos

interesses dos trabalhadores e de um projeto de sociedade radicalmente democrática,

reconhecendo a necessidade de desenvolver as capacidades de pensar, de produzir e de

transformar a realidade em benefício da humanização para uma educação transformadora.

Finalizando, com base na literatura estudada, fazem-se algumas indicações à história da EJA

demonstrando que os esforços não surtem os efeitos esperados e, entre avanços e retrocessos,

procura-se a alternativa correta para resolver esse grave problema de exclusão social.

Palavras-chave: EJA. Inclusão/exclusão. Políticas Públicas.

Introdução

No presente estudo faz-se uma análise do contexto da inclusão e exclusão social no

que diz respeito a educação de jovens e adultos. Com abordagem na perspectiva de Martins

(2003, 2007) e Kuenzer (2005) tece-se interlocução com os autores da educação básica na

1

Pedagoga do CEEEBJA-UEPG, professora PDE da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná. Mestre em

Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná.

67

modalidade EJA. Para atingir o objetivo proposto busca-se traçar uma breve análise da EJA

no Brasil, contextualizando as políticas neoliberais a partir da década de 1990 e inserção do

Brasil no conjunto das relações internacionais. Discutem-se os conceitos de inclusão e

exclusão social e suas contradições.

Ainda, neste contexto os estudos promovidos pela UNESCO (2003) mostram que o

Brasil é um dos países campeões, no cenário mundial, no tocante às desigualdades sociais,

tendo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) classificado entre um dos mais baixos

entre os países estudados em todo o mundo. Um dos fatores apontados como responsável por

esse quadro foi o da concentração de renda aqui existente, fato que produz inexoravelmente

ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Para promover o desenvolvimento

há necessidade de se enfrentar dificuldades que merecem ser tratadas de modo a que

construam estratégias capazes de neutralizar os efeitos perversos, advindos dessa

“mundialização da economia”, que refletem diretamente na educação. Faz-se necessário que

ela seja urgentemente vista como fator importante nesse desenvolvimento, considerando as

suas potencialidades para elevação do nível de escolaridade, promovendo o nível de

consciência cidadã. Dos esforços individuais e mesmo governamentais de implementação de

programas educacionais, em especial, para o setor, emergem dificuldades de diferentes

naturezas, sofrendo as conseqüências das desigualdades sociais. A exclusão social é um dos

mais graves e persistentes problemas desta situação que, embora inserido na dimensão social

do desenvolvimento, afeta diretamente o crescimento e desenvolvimento sustentável da

educação de jovens e adultos (EJA) repercutindo como políticas compensatórias.

Qual o sentido da EJA no mundo globalizado que se instaura numa política com mais

desiguladade social? A exclusão é um desses efeitos contraditórios permeada por uma

sociedade vivenciada na contradição em que o mundo da produção capitalista amplia-se nas

desigualdades sociais. Tal contradição materializa-se na fragmentação e descontinuidade dos

projetos, sendo esta uma marca presente na EJA na atualidade.

Os recursos bibliográficos utilizados são de uma abordagem histórica, procurando-se

privilegiar a abordagem pedagógica, sem, no entanto, deixar de considerar as suas

implicações políticas. Opta-se por algumas indicações à história da EJA demonstrando que os

esforços não surtem os efeitos esperados e, entre avanços e retrocessos, procura-se a

alternativa correta para resolver esse grave problema de exclusão social, agravado no contexto

da fase atual de internacionalização do capital.

68

Uma nova história da educação brasileira

Diante da dialética inclusão/exclusão e na “consciência da inconclusão humana”

(FREIRE, 1987, p.72), a educação de jovens e adultos reconhece estar aí a razão para a

própria educação, uma vez que o indivíduo educa-se ao longo de toda a vida. A sociedade,

pelos desafios que impõe às pessoas, molda-lhes seu desenvolvimento psicológico. Paiva

(1993) comenta que a diversidade de atividades a que o homem deve se submeter e em cujos

trabalhos prescinde da leitura e da escrita compromete tanto a qualidade como a

produtividade. As demandas do mercado de trabalho exigem qualificação, domínio técnico,

adequação às mais diversas situações. O processo de aprendizado deve ser contínuo.

É nesse sentido que deve atuar a EJA, conduzindo o adulto a perceber a realidade e

auxiliá-lo na sua transformação, para que possa exercer consciente e responsavelmente sua

cidadania.

A esse respeito, Silva (2008, p. 5) acentua que “a exclusão social pode ser encarada

como um processo sócio-histórico caracterizado pelo recalcamento de grupos sociais, em

todas as instâncias da vida social, com profundo impacto na pessoa humana, em sua

individualidade”. Assim, a exclusão remete seu sentido à Educação de Jovens e Adultos, e

atribuindo a desigualdade social, miséria, injustiça, exploração da pobreza e marginalidade

das pessoas ou grupos sociais que são de uma maneira ou outra, excluídos de ambientes,

situações ou instâncias. Percebe-se o universo de jovens e adultos excluídos da escola, que na

maioria das vezes são tratados como “uma massa de alunos, sem identidade qualificados sob

diferentes nomes e relacionados diretamente ao chamado fracasso escolar” (ANDRADE;

SILVA, 2004, 2008, p.1). Isso mostra que os alunos da EJA tem uma condição social,

política e cultural desfavorecida e que é a sua condição para compreender o lugar reservado

para a sua educação.

Conforme afirmação de Haddad (2000, p.122):

[...] Como sabemos, em grupos pobres, excluídos de condições sociais básicas, com

frustradas experiências anteriores, não basta oferecer escola; é necessário criar

condições de freqüência, utilizando uma política de discriminação positiva, sob risco

de mais uma vez culpar os próprios alunos pelos seus fracassos.

Com as transformações do capitalismo internacional tem-se atribuído à educação

escolar um importante papel nas estratégias de modernização econômica. Em se tratando

desta questão, Haddad (2000) confirma que em meio a um discurso produtivista que confere à

69

educação escolar uma importante centralidade no desenvolvimento socioeconômico do país,

tem-se processado uma crescente desobrigação governamental face aos direitos sociais, dentre

eles, os educacionais. A educação de jovens e adultos tem sido uma das modalidades de

ensino alijadas deste processo.

Nessa direção buscou-se compreender o processo de globalização em suas dimensões

econômicas, políticas e sociais. Para Vieira (2004), estas intensas trans-formações estão

alicerçadas na internacionalização do capital e nas novas tecnologias de base.

Economicamente, o mundo é visto como uma unidade operacional única, na qual crescente

integração e universalização da economia atua além das fronteiras de Estado.

Nesse

contexto, constata a autora que a globalização sustenta-se, portanto, em novas formas de

organização de trabalho e produção. A aceleração das comunicações e dos transportes colocase num mundo único, diminuindo as distâncias e possibilitando, em tempo real, o acesso a

informações e conhecimentos que estão sendo processados nos mais longínquos espaços do

planeta.

Por outro lado, afirma a autora, “se as últimas décadas deste século foram

caracterizadas como épocas de transformações intensas no plano sócio-político, cultural e

econômico, conformaram-se também numa época de crises e incertezas” (VIEIRA, 2004, p.

02). A alternativa política neoliberal constitui-se num mecanismo de recomposição capitalista

que visa a aumentar os níveis de acumulação de capital, modificando o padrão de exploração

da classe trabalhadora. Como a prioridade é posta na acumulação ampliada de capital,

assegurando-se altos níveis de competitividade no mercado mundial, ocorre significativa

redução do setor público, reduzindo-se o intervencionismo estatal na economia e na regulação

do mercado.

Segundo as afirmações de Saviani (1997, p.61), “as políticas neoliberais e

neoconservadoras buscam aliar as políticas educacionais às lógicas do mercado havendo o

predomínio de uma concepção produtivista nas política educacionais”. Nesse sentido, há

centralidade na educação. Para Vieira (2004) isso prova que os trabalhadores são submetidos

a um perfil profissional adequado à nova configuração social e deles são exigidas as

competências necessárias. Há uma evidente preocupação com o papel da educação na tarefa

de integrar o Brasil à economia mundial, competitiva e globalizada. Nesse sentido a autora

acentua que esta concepção produtivista é também difundida por organismos internacionais

70

como o Banco Mundial, cujos esforços situam-se na adequação da educação às demandas

requeridas pelas transformações econômicas e tecnológicas advindas com a globalização.

No entendimento de Soares (1995) as mudanças nos padrões produtivos demandam

habilidades que não podem ser preparadas em treinamento de curto prazo, mas necessitam ser

desenvolvidas dentro do sistema educacional regular. Neste sentido, ainda, afirma o autor, a

melhoria da qualidade da educação e a elevação do nível de escola tornaram-se reivindicações

comuns de grupos social e historicamente opostos na divisão social do trabalho. Estas

afirmações supõem que existir uma coincidência entre os interesses capitalistas e a educação

dos trabalhadores, unificando atores sociais que até então comungavam interesses opostos.

Ainda, segundo o mesmo autor, a atual defesa da educação básica reflete o interesse

em assegurar a reprodução ampliada de capital, inserindo-se, portanto, no seio das inúmeras

contradições inerentes aos dilemas da burguesia, face à educação do trabalhador. O

predomínio de uma concepção produtivista nas atuais políticas educacionais, ao mesmo

tempo que se baseia no discurso da equidade e democratização, estimula a exclusão de

determinadas modalidades de ensino, por meio de desobrigação governamental. É desta forma

que a educação de jovens e adultos dimensiona-se no atual contexto capitalista brasileiro

(SOARES, 1995).

Segundo Jane Paiva (2001), a realidade dos jovens e adultos subescolarizados tem sido

decorrente de um sistema educativo que tanto promove o fracasso da escola, pelo modo como

se apresenta como política pública, quanto à exclusão (em consequência) desses alunos. A

autora ainda confirma que as precárias condições de vida da população, incluem a fome, o

desemprego, o subemprego, o não-trabalho, a falta de oportunidades. A miséria social tem

servido de palco para esse tema.

A esse respeito Jane Paiva (2001, p.27) ainda assevera, “ao considerar o

desenvolvimento das sociedades no mundo, que o conhecimento que se foi produzindo, os

avanços da ciência e da tecnologia foram, também, responsáveis por esse processo de

exclusão”. Mundo que pensava ser a natureza inesgotável, e que os recursos naturais não

acabariam nunca. Que optou pelo uso indiscriminado de recursos, reservas e bens nãorenováveis, em nome do progresso capitalista e do desenvolvimento, acabando por se deparar

com uma maioria de pessoas alijadas dos benefícios e do direito às conquistas que

historicamente foram se produzindo.

71

É na perspectiva de Saviani (2004) que as políticas educacionais organizam as

diversas formas de atendimento, para diminuir a exclusão social. Essas políticas remetem às

reflexões sobre a organização da escola pública para dar atendimento às classes populares na

superação do fracasso escolar, constituindo assim uma nova história da educação brasileira.

Dessa forma, o autor afirma que a história ao longo de seu desenvolvimento tem

negado o acesso ao conhecimento para um número significativo de brasileiros, através da

omissão na oferta, pela evasão e repetência. Neste sentido, é importante salientar que as

estatísticas educacionais mostram-se plenamente repletas desses temas que retomam as

produções científicas no e nas propostas legais num contínuo encontro teórico.

Saviani (2004) acentua que numa sociedade capitalista há necessidade de primar por

uma educação em que a escola pública é o espaço que garante a transmissão do conhecimento

acumulado históricamente pela humanidade, considerada a especificidade da educação

escolar. Se houver omissão da escola em relação à transmissão, confirma em favor da

exclusão, e reforça a questão das desigualdades sociais. Ainda, para o autor, o conhecimento

espontâneo é apreendido em todos os outros espaços que compõem a nossa sociedade, porém

o conhecimento científico é sistemático e organizado de forma que este espaço torne-se o

construtor do processo de humanização. Esta argumentação reporta-se a Saviani (2004, p. 03)

quando diz que:

[...] para ser cidadão, isto é, para participar ativamente da vida da cidade, do mesmo

modo que para ser trabalhador produtivo, é necessário o ingresso na cultura letrada.

E sendo essa um processo formalizado, sistemático, só pode ser atingido através de

um processo educativo também sistemático. A escola é a instituição que propicia de

forma sistemática o acesso à cultura letrada reclamado pelos membros da sociedade

moderna.

Por isso, para ser cidadão é preciso participar da vida em sociedade, e necessário se

faz ser um trabalhador produtivo, e ter acesso à escola, que é um processo formal e

sistematizado, tornando uma exigência da sociedade.

A inclusão e exclusão social numa sociedade capitalista

As Diretrizes do Estado do Paraná tratam a Educação de Jovens Adultos como

comprometida com a formação do ser humano que traz como problemática desafiadora à

exclusão social que impera na sociedade capitalista, em diferentes níveis; está atrelada à

72

divisão social do trabalho coletivo, o trabalhador aliena-se, pelo resultado de seu trabalho e

também pelo conhecimento que se tem da produção (PARANÁ, 2005).

Diante disso, afirma-se que é uma formação específica aos cidadãos. O documento

Brasil (2006) afirma que o jovem e adulto retorna à escola pela ausência de escolarização que

o exclui do mercado de trabalho e o sistema capitalista torna-se responsável pelo desemprego

estrutural.

Ainda, o documento defende essa afirmação quando declara que:

[...] não se pode subsumir a cidadania à inclusão no “mercado de trabalho”, mas

assumir a formação do cidadão que produz, pelo trabalho, a si e o mundo. Esse largo

mundo do trabalho – não apenas das modernas tecnologias, mas de toda a

construção histórica que homens e mulheres realizaram, das mais simples,

cotidianas, inseridas e oriundas no/do espaço local até as mais complexas, expressas

pela revolução da ciência e da tecnologia – força o mundo contemporâneo a rever a

própria noção de trabalho (e de desenvolvimento) como inexoravelmente ligada à

revolução industrial. (BRASIL, 2006, p.8).

Nesta perspectiva, a política da EJA reconhece que o trabalho numa ampla dimensão e

dentro dos aspectos formais está intimamente relacionado ao mundo econômico. Sendo assim,

é importante salientar a questão da inclusão, uma das razões da existência da EJA,

considerada sob o ponto de vista do capital e também do ponto de vista do trabalhador. Como

foi discutido sobre o modo de acumulação flexível que interferem na formação dos

trabalhadores, cabe aqui assinalar o que se caracteriza por “inclusão excludente”.

Segundo Kuenzer (2005, p.92-93) são:

[...] as estratégias de inclusão nos diversos níveis e modalidades da educação escolar

aos quais não correspondam os necessários padrões de qualidade que permitam a

formação de identidades autônomas intelectual e eticamente, capazes de responder e

superar as demandas do capitalismo; ou, na linguagem toyotista, homens e mulheres

flexíveis, capazes de resolver problemas novos com rapidez e eficiência,

acompanhando as mudanças e educando-se permanentemente.

Segundo a autora, a “inclusão excludente” consiste na inclusão dos estudantes no

sistema escolar sem os padrões de qualidade exigidos para o ingresso e permanecerem

excluídos do mercado de trabalho e também da sua participação na sociedade.

A “exclusão includente” para Kuenzer (2005) são diferentes estratégias do capital para

excluir o trabalhador do mercado formal, tornando as condições ainda mais desfavoráveis de

trabalho, evidenciando, cada vez mais a exploração por meio da inclusão no trabalho

informal. É simultânea a falácia do discurso de autonomia intelectual com a formação

esvaziada do trabalhador. Cabe aqui ressaltar nas considerações de Kuenzer (2005) que as

73

duas expressões são aparentemente contrárias entre si, mas, estão intimamente relacionadas.

A inclusão excludente admite a exclusão includente e substitui a escolarização básica por uma

formação aligeirada.

Essa discussão também apoia-se em Martins (2003, p.120) com o conceito de

exclusão, quando afirma que “é característico da sociedade capitalista, desde sua origem, a

exclusão, isto é, o desenraizamento. É próprio da sociedade capitalista a tendência de destruir

as relações sociais que não sejam relações capitalistas”. Nesse sentido, o conceito de Inclusão

Escolar que se analisa, revela que é um processo que não tem volta, que está vinculado ao

conceito de capital e forças produtivas. Afirma-se com isso que a Educação está integrada à

sociedade cujas forças também a controlam, a inclusão é contrária a essas forças porque não

conduz, necessariamente, nem à produção, nem ao consumo.

É possível observar que Martins (2003) defende uma concepção de exclusão social

como um processo simultâneo de exclusão e re-inclusão, um processo cíclico e cada vez mais

duradouro por conta do período de reestruturação produtiva. Argumenta ainda que todos na

organização social do capitalismo são excluídos em algum momento e re-incluídos como

mercadoria e mercadores.

Sob este aspecto, a inclusão ocupa o centro dos debates, não apenas porque se

referencia nesses valores sociais, mas porque pode alterar visivelmente este quadro, por isso

Martins (2003, p.38) observa que “toda mudança reivindicada é quantitativa (e, portanto,

reprodutiva), pela ampliação da integração dos marginalizados nos círculos mais amplos da

sociedade de consumo e da alienação que lhe é própria”. Diante disso, concorda o autor que

“todo protesto social e político em nome dos excluídos é feito em nome de providências

políticas de integração dos excluídos na sociedade que os exclui” (idem, p. 38).

Assim, não se pode separar inclusão escolar e transformação social; elas são tratadas

como inadequabilidade da escola, os professores alegam falta de formação específica e apoio

técnico e considerável resistência por parte deles e dos diretores. De fato, esses fatores

existem no âmbito da educação, não há como negar e nem negligênciá-los da sua existência.

Os pontos de vista dos autores mencionados podem se considerar complementares. O que os

separa é que a abordagem da primeira é mais inversa ao segundo, que capta a história da

produção da pobreza a partir dos sujeitos reais. A despeito das considerações que são feitas

sobre os conceitos de inclusão e exclusão, o sociólogo José de Souza Martins qualifica a

conceito de exclusão como inconceituável, impróprio, vago e indefinido substituindo a ideia

74

do “processo de exclusão”, que se atribui mecanicamente todos os problemas sociais e

distorcendo a questão que pretende explicar.

Assim, afirma o autor que a exclusão não existe, o que existem são vítimas de

processos sociais, políticos e econômicos excludentes. Quando concebida como um estado

fixo fatal e incorrigível e não como expressão de contradição do

desenvolvimento da

sociedade capitalista, “a exclusão cai sobre o destino dos pobres como uma condenação

irremediável” (idem, 2003, pp. 14-16).

De acordo com a ideia de Martins não existe exclusão social, o que existe é uma

contradição causada pelos processos sociais, políticos e econômicos que terminam por gerar

uma certa exclusão, pois esses processos estão de acordo com a lógica do sistema, ou seja,

representam as elites que estão no poder, porém de certa forma, a população pobre tem uma

participação nesse sistema, mesmo que seja uma participação precária não significando uma

exclusão.

Inclusão: reconhecimento do jovem e adulto como sujeito

Neste contexto, busca-se também na análise de Santos (2004) na qual assinala que a

educação de adultos exige uma inclusão que tome por base o reconhecimento do jovem adulto

como sujeito. Para o autor é um desafio em pautar o processo educativo pela compreensão e

pelo respeito do diferente e da diversidade: ter o direito a ser igual quando a diferença

inferioriza-o e o ser diferente quando a igualdade descaracteriza-o. Ao pensar no desafio de se

construir princípios que regem a educação de adultos, há de se buscar uma educação

qualitativamente diferente, que tem como perspectiva uma sociedade tolerante e igualitária,

que a reconhece ao longo da vida como direito inalienável de todos.

Outro ponto de vista para entendimento das políticas públicas para EJA, apresenta-se

na contribuição de Kruppa (2005) quando em seu comentário reconhece, explicitamente, a

existência de jovens e adultos não considerados como cidadãos ou cuja cidadania, no

máximo, constitui do que se espera em uma democracia moderna. Vencer a barreira da

exclusão já está garantido na lei, mas não no cotidiano concreto.

Além do mais, o homem em seu contexto tem consciência de sua historicidade, que

está sendo constantemente desafiado pela realidade. Entende-se com isso que à escola

compete orientar o aluno para que ele assuma, comprometa-se e responda aos desafios que se

encontram nessa realidade, assim modificando-a como a si próprio.

Dessa forma, o

75

conteúdo a ser trabalhado pela escola necessita conter fundamentação e embasamento teóricos

suficientes e satisfatórios para o aluno atuar em sua realidade, respondendo a estes desafios.

Assim orientado, compete então a ele enfrentar esses desafios, modificando seja a realidade

em que ele se insere, seja a si próprio e seu novo perfil será resultado dessas alterações.

Para Saviani (2008, p.07):

[...] o homem não se faz homem naturalmente; “ele não nasce sabendo sentir,

pensar, avaliar, agir.[...]é preciso aprender, o que implica o trabalho educativo.

Entretanto, para chegar a esse resultado a educação tem que tomar [...] como

matéria-prima de sua atividade, o saber objetivo produzido historicamente.”

Por isso, cabe dizer que o ser humano necessita apreender os diferentes saberes

emanados da educação, à medida que são elementos essenciais para que os tornem humanos,

e se apropriem dos objetivos da educação. Dessa forma, junto com o autor, pode-se dizer que

o que não é garantido pela natureza tem que ser produzido historicamente pelos homens. Por

isso, dentro das necessidades do mundo atual, principalmente a urgência de se iniciar o

processo de inclusão da grande massa de excluídos, é preciso que a sociedade tenha preparado

todo o elenco de oportunidades do saber adquirido pelos educandos. Do contrário, esse saber

adquirido se tornaria um jogo de palavras sem finalidades reais para o aluno.

Neste contexto, Pinto (1986, p.36) afirma que “o processo educacional dos jovens e

adultos deve partir do princípio de que o adulto é portador de um saber adquirido em sua

participação na sociedade como trabalhador membro atuante em seu meio social”. Sobre esse

aspecto, faz-se necessário considerar que o método a ser praticado pelo educador de jovens e

adultos deve ser diferente do método aplicado à educação infantil ou regular, uma vez que o

adulto cultiva hábitos de vida que não podem arbitrariamente sofrer modificações.

Considerações finais

Outras possibilidades de educação de jovens e adultos têm sido colocadas, tal como a

proposta de uma educação centrada no reconhecimento do jovens e adulto como sujeito. Estas

precisam ser mais bem estudadas. Deve-se ainda estudar melhor e sistematizar diferentes

experiências que podem ter ensinamentos preciosos para a construção de uma proposta

pedagógica de educação de jovens e adultos que sirva aos interesses dos trabalhadores e de

um projeto de sociedade radicalmente democrática.

76

Sob a perspectiva de Martins pode-se afirmar que os excluídos são vítimas de uma

contradição causada pelos processos sociais, políticos e econômicos que geram a exclusão. O

autor defende uma exclusão social. Kuenzer (2005) afirma que a inclusão e a exclusão estão

intimamente relacionadas. A inclusão excludente admite a exclusão includente e substitui a

escolarização básica por uma formação aligeirada.

Diante disso, percebe-se que na história da EJA houve mudanças que ocorreram, umas

retrocederam e outras contribuíram para o seu aperfeiçoamento e iniciativas centradas em

uma concepção que objetiva a superar a exclusão social; (BRASIL, 2006, p.184) lutar por

políticas públicas de EJA; unir-se a todos aqueles que lutam por políticas públicas para a EJA

no Brasil; criar condições para enfrentar os desafios políticos. Nesta direção afirma-se que há

um compromisso com a “[...] inclusão da população em suas ofertas educacionais” (p. 27),

voltando-se ao entendimento de que a inclusão não se dá somente no âmbito do acesso à

escola, mas assegurando também a permanência nela.

É imprescindível acrescentar que os educadores comprometidos com uma prática

educativa transformadora exerçam na contradição o debate teórico, considerando que esses

esforços não surtem os efeitos que se esperam e, que tanto nos avanços como nos retrocessos,

procuram-se alternativas corretas para resolver o grave problema de exclusão social, que se

agravou no contexto da fase atual imposta pela internacionalização do capitalismo.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Eliane Ribeiro. Os sujeitos educando na EJA. In: CEREJA-Centro de

Referência em Educação de Jovens e Adultos/Alfabetização Solidária. 2004. Disponível

em: http://www.cereja.org.br/arquivos. Acesso em: 10. abr. 2009.

BRASIL. Brasil alfabetizado: caminhos da avaliação. Brasília (DF), dez. 2006. Disponível

em: <http://www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno...>. Acesso em: 18/11/2010.

BRASIL. Decreto-lei n° 5.840, de 13 de julho de 2006. Brasília, DF, 2006.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17ª Ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

HADDAD, Sérgio. A educação de pessoas jovens e adultas e a nova LDB. In: BRZEZINSKI,

Iria (Org.). LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. 3ª edição. São Paulo: Cortez,

2000.

KUENZER, Acácia Zeneida. Exclusão includente e inclusão excludente: a nova forma de

dualidade estrutural que objetiva as novas relações entre educação e trabalho. In:

77

LOMBARDI, José Claudinei; SAVIANI, Dermeval; SANFELICE, José Luís (Orgs.).

Capitalismo, trabalho e educação. Campinas: Autores Associados, HISTEDBR, 2005.

KRUPPA, S. M. Portella. Economia solidária e educação de jovens e adultos. Brasília:

Inep, 2005.

MARTINS, José de Souza. Sociedade vista do abismo: Novos estudos sobre ex-clusão,

pobreza e classes sociais. Petrópolis: Vozes, 2003.

______. Exclusão social e a nova desigualdade. São Paulo: Paulus, 2007.

PAIVA, Jane. Organização do trabalho pedagógico na educação de jovens e adultos.

Brasília: SESI, 2001.

PAIVA, Vanilda. O novo paradigma de desenvolvimento: educação, cidadania e trabalho.

Educação e Sociedade, Campinas, p. 309-326, ago. 1993.

PARANÁ. Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos no Estado do

Paraná. Versão preliminar, SEED/SUED: 2005.

PINTO, A V. Sete lições sobre educação de adultos. São Paulo: Cortez Editora, 1986.

SANTOS. Boaventura. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências.

In: SOUSA SANTOS, Boaventura de (Org.). Conhecimento prudente para uma vida

decente: “Um discurso sobre as Ciências” Revisitado. São Paulo: Cortez, 2004.

SAVIANI, D. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 10. ed. rev. Campinas,

São Paulo: Autores Associados, 2008.

______. A nova lei da educação. 9. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2004.

_____. A nova Lei da Educação: trajetória, limites e perspectivas. Campinas, SP: Autores

Associados, 1997.

SILVA, Fábio de Sousa Nunes da. Análise crítica quanto efetivação do direito fundamental à

educação no Brasil como instrumento de transformação social. Jus Brasil Notícias, 2008.

Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/notícias/34582/>Acesso em 3 de Janeiro de 2012.

SOARES, L. Educação de Adultos em Minas Gerais: continuidades e rupturas. Tese

(Doutorado) - FEUSP, São Paulo, 1995.

VIEIRA, Maria Clarisse. Fundamentos históricos, políticos e sociais da educação de

jovens e adultos – Volume I: aspectos históricos da educação de jovens e adultos no Brasil.

Universidade de Brasília, Brasília, 2004.