i

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL

Disciplina: SEMINÁRIOS APLICADOS

CONTRIBUIÇÃO DA GENEALOGIA PARA A CONSERVAÇÃO

ANIMAL

Bruna Paula Alves da Silva

Orientador: Prof. Dr. José Robson Bezerra Sereno

GOIÂNIA

2011

ii

BRUNA PAULA ALVES DA SILVA

CONTRIBUIÇÃO DA GENEALOGIA PARA A CONSERVAÇÃO

ANIMAL

Seminário apresentado junto à Disciplina

Seminários Aplicados do Programa de

Pós-Graduação em Ciência Animal da

Escola de Veterinária e Zootecnia da

Universidade Federal de Goiás.

Nível: Mestrado

Área de Concentração:

Produção Animal

Linha de Pesquisa:

Fatores genéticos e ambientais que

influenciam o desempenho dos animais

Orientador:

Prof. Dr. José Robson Bezerra Sereno - EMBRAPA CERRADOS

Comitê de Orientação:

Prof. Dr. Emmanuel Arnhold - UFG

Dra. Raquel Soares Juliano - EMBRAPA PANTANAL

GOIÂNIA

2011

iii

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS.............................................................................

iv

LISTA DE TABELAS............................................................................

v

LISTA DE QUADROS..........................................................................

vi

LISTA DE ABREVIATURAS.................................................................

vii

1

INTRODUÇÃO.....................................................................................

1

2

REVISÃO DE LITERATURA................................................................

3

2.1

Genealogia...........................................................................................

3

2.1.1

Endogamia...........................................................................................

4

2.1.2

Técnicas utilizadas para estabelecer a genealogia..............................

5

2.1.3

Genealogia em diferentes espécies.....................................................

7

2.1.3.1 Bovinos.................................................................................................

7

2.1.3.2 Caprinos...............................................................................................

11

2.1.3.3 Ovinos..................................................................................................

13

2.1.3.4 Eqüinos................................................................................................. 14

2.1.3.5 Bubalinos..............................................................................................

14

2.1.3.6 Suínos..................................................................................................

15

2.1.3.7 Aves......................................................................................................

15

2.2

Conservação de recursos genéticos animais....................................

16

2.3

Importância

3

da

genealogia

para

a

conservação

animal

e

melhoramento genético.......................................................................

19

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................

21

REFERÊNCIAS....................................................................................

22

iv

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Dendograma das raças Crioulo Lageano (CL), Junqueira (J) e

outras.................................................................................................. 10

v

LISTA DE TABELAS

Tabela 1

Parâmetros genealógicos da população Holstein portuguesa....

Tabela 2

Número de animais (N), tamanho efetivo (Ne) e taxa de

consangüinidade (∆F) de acordo com a raça/rebanho caprino...

8

12

vi

LISTA DE QUADROS

Quadro 1

Raças suínas em perigo de extinção e localização.......................

17

Quadro 2

Raças bovinas e eqüinas em perigo de extinção e localização.....

18

Quadro 3

Raças de asininos e bubalinos em perigo de extinção e

localização...................................................................................... 18

Quadro 4

Raças caprinas e ovinas em perigo de extinção e localização......

18

vii

LISTA DE ABREVIATURAS

BGA

Banco de Germoplasma Animal

CE

Coeficiente de endogamia

DE

Depressão de endogamia

IEG

Intervalo de gerações

LGA

Laboratório de Genética Animal

NAe

Número efetivo de ancestrais

Ne

Tamanho efetivo da população

NFe

Número efetivo de fundadores

PCR

Reação em cadeia da polimerase

SRD

Sem raça definida

1 INTRODUÇÃO

As raças locais constituem um patrimônio genético que pode ser único

e uma variabilidade genética importante para a manutenção das espécies. O

desajuste produtivo da maioria das raças locais se tornou o principal motivo da

extinção desses animais, causando dificuldade para a manutenção dessas raças.

O manejo reprodutivo se mostra inadequado, com acasalamentos desordenados

e relação macho:fêmea desproporcional. Muitos criadores realizam cruzamentos

com a intenção que problemas relacionados ao baixo desempenho reprodutivo e

diminuição da vida produtiva de seus animais sejam sanados, provocando o

desaparecimento de genes que podem ser raros e raças que poderiam ser mais

bem utilizadas.

Diversas raças de animais domésticos existentes no Brasil foram

desenvolvidas a partir de raças trazidas pelos colonizadores portugueses logo

após o descobrimento, sendo estas, submetidas à seleção natural e artificial, em

diferentes ambientes, desenvolvendo desta forma características específicas de

adaptação a distintas condições, como rusticidade, prolificidade e resistência a

endo e ectoparasitas de diversas regiões brasileiras. No início do século XX,

inúmeras raças exóticas foram importadas para o Brasil, sendo estas

selecionadas em regiões de clima temperado, ocasionando drástica substituição

das raças locais (EGITO et al., 2002).

A preservação e o uso dos recursos genéticos animais são fatores

inseparáveis. Em 1991, a FAO auxiliada por diversos países iniciou um

levantamento sobre a situação de várias espécies de animais domésticos no

mundo, considerando que a perda de uma única raça ou tipo compromete o

acesso a seus genes e consequentemente as combinações genéticas (EGITO et

al., 2002).

No âmbito global de proteger o ambiente e preservar a paisagem rural,

as medidas de política agrícola, principalmente na União Européia, tem buscado

promover sistemas de exploração agropecuária sustentáveis e menos intensivos.

Neste sentido, em relação à produção animal, aumentou-se o interesse pela

exploração de raças locais, em razão de suas características, a adaptação às

2

condições climáticas locais, a natureza cultural, científica e econômica (MATOS,

2000).

O estudo sobre a estrutura das raças e a investigação sobre a filogenia

se faz relevante em termos sócio-econômicos e culturais. Os marcadores

moleculares demonstram ser apropriados para estimar estes parâmetros, por não

sofrerem influência direta da seleção, principalmente para características de

interesse econômico e ambiental (EGITO et al., 2002).

Os procedimentos realizados nas avaliações genéticas baseiam-se na

informação de parentes, consequentemente, membros da mesma família

possuem mais chances de serem selecionados. Com a utilização destes animais

que apresentam melhor desempenho, por diferentes criadores, as chances dos

indivíduos das próximas gerações descenderem de um pequeno número de

touros intensivamente selecionados e aparentados entre si aumentam muito,

aumentando a endogamia e diminuindo a variabilidade genética dos rebanhos

(CARVALHEIRO & PIMENTEL, 2004).

Para estabelecer programas de conservação animal necessita-se obter

dados da genealogia e de controle zootécnico dos animais e das raças,

possibilitando a identificação, o controle da endogamia, o aumento da

variabilidade genética, a elaboração de planejamentos de acasalamentos e a

inclusão destes animais em futuros programas de melhoramento genético, a partir

do estabelecimento do padrão racial e do registro genealógico de raças que ainda

não o possuem, com vistas a aumentar a capacidade produtiva e reprodutiva

destes animais, maximizando a sua criação e utilização.

Objetivou-se

descrever

a

importância

da

genealogia

para

a

conservação de recursos genéticos animais de diferentes espécies, visando

conservar a variabilidade genética dentro das raças, evitando a endogamia.

3

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Genealogia

O número médio de ancestrais conhecidos por indivíduo e ano de

nascimento está aumentando. O mesmo acontece com o número equivalente de

gerações por indivíduo. Na análise genealógica de uma população, outro aspecto

importante relaciona-se ao estudo da probabilidade de perda de genes entre

gerações, considerando que quanto maior a intensidade de seleção, maior será a

homozigose e menor a variabilidade genética (VASCONCELOS et al., 2005).

O conhecimento do tamanho efetivo da população (Ne) ao longo do

tempo permite determinar as alterações na variabilidade genética, pois reflete o

número e a escolha de reprodutores em gerações anteriores. No entanto, o Ne é

um parâmetro extremamente sensível à qualidade do arquivo de pedigree,

fazendo mais sentido quando utilizado em análises de longo prazo. O Ne

representa o número efetivo de indivíduos que se acasalam, sendo calculado

como função da taxa de incremento da endogamia por geração (FALCONER,

1981; VASCONCELOS et al., 2005).

O arquivo de genealogia das raças permite traçar o número médio de

ancestrais por indivíduo e o número de gerações. O número efetivo de fundadores

avalia como o balanço esperado das contribuições dos fundadores é mantido

entre as gerações, considerando a taxa de seleção e a variação de tamanho de

família. Uma das causas de perda ou fixação de alelos nas populações é a

diminuição do número de reprodutores em determinado período, que é

considerado quando se estima o número efetivo de ancestrais, enquanto o

número efetivo de genomas remanescentes avalia o número de alelos fundadores

que são mantidos na população para determinado loco e as possibilidades de

perdas de alelos fundadores (FARIA et al., 2006).

O uso de poucos animais como reprodutores e a utilização destes de

forma intensa, contribuiu para justificar a pouca representação de animais

fundadores no pedigree dos rebanhos ao longo das gerações (BARROS et al.,

2011).

4

O interesse crescente pelos efeitos da dominância apóia-se na intensa

utilização do sêmen de poucos reprodutores, considerados de superioridade

genética comprovada e na utilização de biotecnologias reprodutivas modernas

como, ovulação múltipla, fertilização in vitro, transferência de embriões e

clonagem. Dessa forma, aumentou-se o número de progênies de irmãos

completos, o parentesco nas populações e relacionamentos genéticos de

dominância (CUNHA et al., 2009).

O uso de programas informáticos que simultaneamente minimizem a

endogamia e maximizem o mérito genético da descendência, não deve ser

utilizado como uma opção e sim como uma necessidade para todos os

extensionistas, consultores e criadores, uma vez que, é fundamental diminuir os

efeitos da endogamia nas populações (WEIGEL & LIN, 2000).

2.1.1 Endogamia

A endogamia resulta do acasalamento, intencional ou não, de animais

aparentados, sendo este sistema de acasalamento capaz de alterar a constituição

genética da população, por meio do aumento da homozigose e diminuição da

heterozigose, alterando a freqüência genotípica, mas não as freqüências gênicas.

O aumento da homozigose de uma população é medido pelo coeficiente de

endogamia (CE) e está relacionado à probabilidade de diminuição no

desempenho dos animais, em características de importância econômica,

produtiva e de viabilidade (QUEIROZ, 2000; SWALVE et al., 2003).

O coeficiente de endogamia depende do tamanho efetivo da

população, considerando que, quanto menor a população, em gerações

anteriores, maior o número de ancestrais comuns e maior o coeficiente de

endogamia (BREDA et al., 2004).

O aumento da consangüinidade causa o fenômeno chamado

Depressão de Endogamia (DE), resultado da diminuição da heterozigose e de um

aumento na freqüência de genes deletérios recessivos na população. Este

fenômeno provoca perda da variabilidade genética e diminui as possibilidades

para seleção (DARIO & BUFANO, 2003; SWALVE et al., 2003).

5

Os alelos recessivos devem ser evitados, pois determinam disfunções,

má formação nos animais e deprimem o desempenho nas características de

importância econômica. No entanto, apesar de seus riscos, a endogamia tem sido

utilizada, principalmente por criadores de animais de elite, com o intuito de

assegurar a uniformidade racial e fixação de certas características em linhagens,

em razão dos produtos possuírem maior aceitação comercial (QUEIROZ, 2000).

Mesmo que o efeito depressivo de endogamia não cause reduções

importantes na produção, o aumento intencional da endogamia deve ser evitado,

uma vez que, os efeitos negativos no animal são globais e cumulativos e as

perdas econômicas podem resultar da diminuição da produção, por meio da

redução do tempo de vida produtiva, causado por características ligadas à

reprodução e sobrevivência (VASCONCELOS et al., 2005).

A endogamia pode tornar-se um problema crescente nos programas de

melhoramento genético, considerando que estes identificam indivíduos e famílias

com potencial geneticamente superior e utilizam tecnologias eficientes para

transmitir esses genótipos para a população (WEIGEL & LIN, 2000).

Algumas raças possuem grande população em números absolutos,

mas pequena em tamanho efetivo. A utilização intensiva de touros por meio da

inseminação artificial provoca aumento da endogamia, sendo a intensidade de

seleção elevada, o que faz com que um número reduzido de touros, com um forte

relacionamento familiar, seja responsável pela manutenção de quase todo o

efetivo (SWALVE et al., 2003).

2.1.2 Técnicas utilizadas para estabelecer a genealogia

Para se estudar as populações de animais domésticos têm sido muito

utilizadas técnicas de genética molecular (CURI & LOPES, 2002).

As distâncias genéticas e os índices de similaridade ou dissimilaridade

podem ser obtidos a partir da técnica de RAPD, podendo ser utilizados para

decifrar as diferenças ou unicidade das raças naturalizadas, inclusive avaliandose a diferenciação genética entre estas. Em razão do tipo de marcador, que

destaca-se pela dominância e alta sensibilidade, alguns estudos utilizam

6

marcadores microssatélites, co-dominantes, que possibilitam a estimativa de

parâmetros necessários para a realização da análise da diversidade genética,

como as freqüências gênicas e a herozigosidade média entre e dentro das

populações (EGITO et al., 2002).

Para estimar a similaridade genética de animais das raças Crioulo

Lageano e Junqueira, utilizando como referência animais de raças comerciais

distintas, baseando-se na análise de polimorfismo de marcadores RAPD, realizouse a extração de DNA genômico utilizando-se um kit comercial (Wizard,

Promega), estimando-se a concentração do DNA por eletroforese em gel de

agarose 1%, corado com brometo de etídio por comparação com DNA padrão. A

partir da leitura dos géis, criou-se uma matriz quanto à presença ou ausência de

fragmentos RAPD, estimando-se o coeficiente de similaridade de Jaccard, par a

par, de todos os indivíduos para construir um dendograma, utilizando-se o método

UPGMA (unweighted pair-group average) (RANGEL et al., 2004).

No estudo citado acima, foram formados dois grupos com similaridade

igual a 0,46, sendo um da espécie Bos taurus, em que os indivíduos agrupados

pertencem às raças Crioulo Lageano, Junqueira, Simental, Blonde D’ Aquitaine,

Holândes, Brangus, Curraleiro, Pardo Suíço, Pantaneiro e Caracu e outro da

espécie Bos indicus, sendo os indivíduos da raça Gir, Nelore e Guzerá. Os

resultados obtidos confirmaram a origem européia das raças naturalizadas

brasileiras (RANGEL et al., 2004).

Na realização de estudos genéticos, com vistas à obtenção de mapas

genéticos, as análises que mais têm sido destacadas são as obtidas por

marcadores microssatélites, que são sequências repetidas de DNA, 5 a 20 vezes,

apresentando loci discretos com alelos co-dominantes e sendo altamente

polimórficos em razão do mecanismo interno chamado slippage, que o confere

elevada taxa de mutação. Os microssatélites possuem maior capacidade de

ganhar alelos que perder, sendo que um lócus de um microssatélite tem

aproximadamente de 4 a 10 alelos e são facilmente amplificados por meio da

técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) e analisados depois de passar

pela eletroforese (STRACHAN & READ, 1999).

No ano de 2000, foi realizado um Convênio de Cooperação

Internacional entre o Laboratório de Genética Animal (LGA) da EMBRAPA e o

7

Laboratório de Genética Animal e Conservação da Universidade do Porto, de

Portugal, com o intuito de comparar as raças bovinas naturalizadas brasileiras e

as raças autóctones portuguesas, por meio do uso de marcadores microssatélites,

relevando-se quais raças portuguesas participaram da formação de raças

brasileiras naturalizadas. A partir desses resultados poderão ser realizados

intercâmbios de germoplasma, que por sua vez, podem ser fundamentais para a

preservação de raças brasileiras que possuem populações reduzidas, além de

raças comerciais também serem incluídas no programa para que se investigue a

existência de genes dessas raças introduzidos nas raças naturalizadas (EGITO et

al., 2002).

Com vistas a descrever a variabilidade genética podem ser utilizados

parâmetros que se baseiam na probabilidade de origem do gene, como o número

efetivo de fundadores, número efetivo de ancestrais e número de genomas

remanescentes. Os parâmetros populacionais e o cálculo do intervalo de

gerações podem ser obtidos utilizando-se o software PEDIG®/2002 (VOZZI et al.,

2007).

2.1.3 Genealogia em diferentes espécies

2.1.3.1 Bovinos

As raças portuguesas que mais contribuíram para a formação do gado

naturalizado brasileiro são a Mértola, Alentejana, Arouquesa, Barrosã, Minhota e

Mirandesa, sendo as cinco últimas formadoras das raças Caracu e Curraleiro. A

raça Pantaneira é descendente de bovinos de origem espanhola que foram

trazidos nas expedições que ocorreram na Bacia do Prata (PRIMO, 2000).

A endogamia, em vacas, diminui a sobrevivência, a produção de leite, o

desempenho reprodutivo e pode causar aumento do número de células somáticas

no leite. O Ne da população Holstein Portuguesa nos últimos 10 anos

corresponde a 1.798,6 reprodutores efetivos, sendo que a diferença entre estes e

o número de fundadores, demonstra os problemas estruturais existentes no

8

pedigree, considerando que em pedigrees com taxa tão elevada de pais

desconhecidos, não justifica o uso destes parâmetros em sua análise, Tabela 1

(VASCONCELOS et al., 2005).

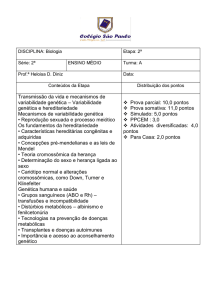

TABELA 1 - Parâmetros genealógicos da população Holstein portuguesa

N° de animais no pedigree

1.197.384

N° de animais sem descendência

753.851

N° de fundadores ª

93.765

N° efetivo de fundadores

276,5

N° efetivo de ancestrais b

136,1 - 162,0

ª Animais com descendência, mas sem pais conhecidos.

b

Limites mínimo e máximo estimados com base em 50 ancestrais geneticamente mais influentes

na população.

Fonte: Adaptado de VASCONCELOS et al. (2005)

A principal diferença entre o NFe (número efetivo de fundadores) e o

número efetivo de Ancestrais (NAe), reside no fato de o NAe ajustar também para

afunilamentos no pedigree, o que ocorre quando um número reduzido de famílias

contribuem para a maior parte da diversidade genética. Isso pode acontecer

porque os ancestrais, fundadores ou não, no NAe são selecionados na base do

valor esperado da sua contribuição para o pool genético dos indivíduos que

constituem a população de referência, que são animais nascidos em um

determinado período. A diminuição relativa do NFe representa perda na

variabilidade genética da população, que pode ser justificada pela deriva genética

e a alta intensidade de seleção, principalmente de touros (VASCONCELOS et al.,

2005).

Na população Holstein portuguesa, 10 touros geneticamente mais

influentes contribuíram com cerca de 21% para o pool de genes da população

atual das vacas. Outro aspecto importante está relacionado à diminuição da

possibilidade de se encontrar emparelhamentos onde a descendência não seja

endogâmica (VASCONCELOS et al., 2005).

A raça Gir Mocha pode entrar em processo de extinção, considerando

o decréscimo no número de animais com registro de nascimento nos últimos anos

e a perda da variabilidade genética (FARIA et al., 2006).

9

Na raça Guzerá, o fundador com maior contribuição respondeu por

apenas 4,07% e os 50 primeiros por 41,06% dos genes. Entretanto, na raça Sindi,

o primeiro ancestral respondeu por 28,67% dos genes e os cinco primeiros por

quase 60% (FARIA et al., 2004).

Por meio da observação da ocorrência de alelos que são considerados

marcadores raciais do gado zebu, em estudo que avaliou a variabilidade genética

no genoma de bovinos Pantaneiros, pode-se afirmar que ocorreu a introdução de

genes zebuínos na raça Pantaneira (LARA et al., 1997).

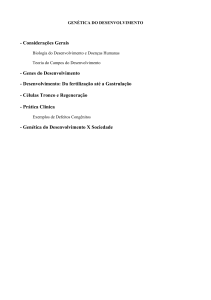

Apesar dos animais das raças Crioulo Lageano e Junqueira

apresentarem diversas semelhanças fenotípicas, estes compõem dois subgrupos

distintos, contrariando a hipótese de que as duas raças pudessem apresentar alta

similaridade genética advinda de um processo de formação racial comum. As

raças demonstraram divergências genéticas que indicam que elas possuem um

processo de formação independente (Figura 1) (RANGEL et al., 2004).

10

FIGURA 1 - Dendograma das raças Crioulo Lageano (CL), Junqueira (J) e outras

Fonte: RANGEL et al. (2004)

Conforme a figura acima, os animais das raças Crioulo Lageano e

Junqueira possuem fontes distintas de alelos, necessitando serem conservadas

em rebanhos diferentes. Além disso, os animais da raça Blonde D’ Aquitaine,

Holandês e Pardo Suíço foram agrupados com animais da raça Junqueira,

demonstrando que essas raças tiveram origem comum ou que uma dessas raças

podem ter participado da formação da outra (RANGEL et al., 2004).

11

Nas condições típicas do Nordeste, os criadores de bovinos realizam a

seleção de animais baseando-se em características anatômicas e raciais e em

menor proporção selecionam pelo desempenho produtivo. Esses fatos associamse a cruzamentos desordenados, falta de orientação técnica e pequena utilização

de animais que possuem avaliação genética, causando uma tendência genética

negativa ou até mesmo nula para a característica peso, além de redução no

tamanho efetivo da população, principalmente da raça Indubrasil (BIFFANI et al.,

1999).

O aumento do coeficiente de endogamia médio na raça Indubrasil da

região Nordeste passou de 0,95% na segunda geração para 7,37% na sexta.

Esse aumento se deu em razão da diminuição dos rebanhos, refletida na redução

do número de nascimentos por ano e do fato de poucos animais serem utilizados

na reprodução. Avaliou-se 17.057 animais e verificou-se que 5.494 possuíam ao

menos um pai que era conhecido, sendo a população referência, que tem ambos

os pais conhecidos, de 11.469 animais e o número de animais com ambos os pais

desconhecidos foi 94. A contribuição genética dos 37 fundadores mais influentes

na raça justifica 21,60% da variabilidade genética da população e 50% da

variabilidade genética é explicada por apenas 225 ancestrais, sendo estes

fundadores ou não (CARNEIRO et al., 2009).

2.1.3.2 Caprinos

O Nordeste concentra 90% do efetivo populacional de caprinos,

contribuindo para a subsistência familiar no semi-árido nordestino. As raças

Moxotó, Canindé, Repartida e Marota são os principais caprinos nativos, sendo a

primeira muito semelhante fenotipicamente à raça portuguesa Serpentina, além

de outros grupos raciais como a Gurguéia, Azul, Graúna e Nambi (LIMA et al.,

2007; EGITO et al., 2002).

A maioria da população de caprinos é denominada sem raça definida

(SRD), em razão do cruzamento indiscriminado entre diferentes raças de

populações nativas (EGITO et al., 2002).

12

Em um levantamento populacional do efetivo caprino da Paraíba, foram

avaliados 18 rebanhos, Tabela 2, o que demonstrou a necessidade de se

aumentar o efetivo populacional de caprinos, uma vez que, apenas a raça Moxotó

apresentou tamanho efetivo da população superior ao mínimo recomendado pela

FAO, que é 50 (LIMA et al., 2007).

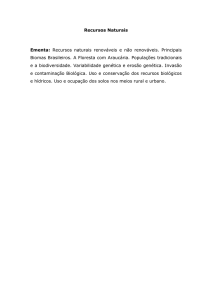

TABELA 2 - Número de animais (N), tamanho efetivo (Ne) e taxa de

consangüinidade (∆F) de acordo com a raça/rebanho caprino

Raças

N

Ne

∆F

Azul

193

48,50

0,010

Azul

368

19,73

0,025

Azul

7

3,43

0,146

Azul

63

11,43

0,044

Azul

24

3,83

0,130

131,00

17,38

0,070

Canindé

39

31,59

0,016

Canindé

184

7,91

0,063

Canindé

53

11,32

0,044

118,00

17,24

0,06

Graúna

101

7,84

0,064

Moxotó

405

19,75

0,025

Moxotó

125

80,00

0,006

Moxotó

322

11,89

0,042

Moxotó

130

36,92

0,013

Moxotó

650

383,76

0,001

Moxotó

30

10,80

0,046

Moxotó

11

3,64

0,137

Moxotó

48

45,00

0,011

Moxotó

5

3,20

0,156

Média

191,78

66,11

0,05

Média

Média

Fonte: Adaptado de LIMA et al. (2007)

A partir dos dados apresentados na tabela acima, verifica-se a

necessidade

de

controlar

os

acasalamentos,

evitando

acasalamentos

13

desordenados com raças exóticas e promovendo a elevação do índice de

conservação genética de raças locais, considerando o aumento do intervalo de

gerações (IEG), que está próximo de três anos em todas os grupos, e a

contribuição dos genes de indivíduos fundadores. A consangüinidade é baixa,

demonstrando que se aumentar o IEG não haverá risco de perda de diversidade

por endogamia (LIMA et al., 2007).

2.1.3.3 Ovinos

As raças ovinas deslanadas provavelmente são originárias de países

africanos e podem ser descendentes de ovinos de países como Angola e Nigéria,

sendo trazidas para o Brasil nos séculos XVII e XVIII, quando ocorria o tráfico de

escravos (PRIMO, 1999).

Os ovinos naturalizados brasileiros são motivo de controvérsia no país.

A raça Crioula Lanada pode ser descendente da raça espanhola Churra ou da

raça portuguesa Churra Bordaleira, no entanto, estudos sobre polimorfismos

sanguíneos indicaram proximidade com a raça espanhola Lacha (PRIMO et al.,

2000).

A raça ovina Altamurana, autóctone da Itália, se encontra em risco de

extinção, com apenas 200 indivíduos, em razão da competição com as raças

exóticas, sendo que esta raça apresenta características importantes para a

produtividade, como resistência a algumas doenças ambientais, entre elas

babesiose e mastite. A endogamia em ovinos dessa raça causou diminuição de

duração da fase de lactação e influenciou com menos intensidade a produção de

leite diária, mas demonstrando perda considerável de leite durante toda a fase de

lactação (DARIO & BUFANO, 2003).

14

2.1.3.4 Eqüinos

Provavelmente as raças ibéricas Andaluz, Bérbere, Garrano e Sorraia

são as que mais contribuíram na formação dos cavalos nativos do Norte e

Nordeste do país, como a raça Lavradeiro (BRAGA, 2000).

Diferentemente de outras espécies os eqüinos foram selecionados pelo

seu rendimento, principalmente nos desportos eqüestres. As reduções na

capacidade reprodutiva junto com o incremento da mortalidade se mostram como

efeitos mais destacados da consangüinidade, apesar de não ser em todas as

linhas consangüíneas (VALERA et al., 2000).

A diversidade genética da raça Mangalarga é baixa de acordo com a

probabilidade de origem dos genes encontrados nesta, o que requer a

implementação de programas de monitoramento da variabilidade genética, de

maneira que possibilite a manutenção de famílias de mesmo tamanho, aumentese a número de fêmeas em reprodução e se incremente a taxa macho:fêmea.

Para isso, precisa-se conhecer a composição genética da população e otimizar os

acasalamentos dos animais (MOTA et al., 2006).

O cavalo Pantaneiro vem sendo alvo de estudos em programas de

conservação, sendo que o Núcleo de Criação e Preservação do Cavalo

Pantaneiro da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul visa manter o padrão

da raça, por meio de programas de conservação in situ no Pantanal e ex situ por

bancos de germoplasma (ZÚCCARI et al., 1999).

2.1.3.5 Bubalinos

Os búfalos foram introduzidos no país a partir do final do século XIX e

destacaram-se principalmente na região Norte, por apresentar regiões favoráveis,

aumentando o efetivo populacional (EGITO et al., 2002).

Os primeiros animais trazidos ao Brasil foram da raça Mediterrâneo e

vieram da Itália para a Ilha de Marajó, no Norte do país, em 1895. As outras

raças, Carabao, Murrah, Jafarabadi e Baio, originários de Trinidad, da Itália e da

15

Índia, foram trazidas posteriormente por meio de outras importações (MARQUES

& CARDOSO, 1993).

2.1.3.6 Suínos

Em 1958 foi criada a Associação Brasileira de Criadores de Suínos

(ABCS), dando início ao controle genealógico dos suínos e a importação de raças

exóticas, com vistas a aumentar a produtividade da criação, sendo introduzidas

raças como a Duroc e Wessex. A partir desse período, as raças importadas foram

sendo multiplicadas para melhorar geneticamente os rebanhos, substituindo as

raças nativas por raças exóticas, que eram difundidas principalmente por meio de

exposições de animais (FÁVERO & FIGUEIREDO, 2009).

A maioria das raças suínas naturalizadas encontram-se em pequenas

propriedades, sendo utilizadas para a produção de carne e banha para o

consumo familiar e estão em risco de extinção. Destas, destaca-se o suíno Piau

predominante da região sul de Goiás e do Triângulo mineiro, o Pirapetinga, raça

mais longelínea entre as naturalizadas, o Canastra, do tipo ibérico, sendo

provavelmente descendente da raça portuguesa do Alentejo, o Canastrão, do tipo

céltico, que descende da raça portuguesa Bizarra e o Moura ou Pereira, que

originou-se provavelmente do cruzamento entre as raças Canastrão, Canastra e

Duroc (EGITO et al., 2002).

2.1.3.7 Aves

A galinha caipira origina-se de quatro ramos genealógicos diferentes, o

inglês, o americano, o mediterrâneo e o asiático. Foi introduzida no Brasil na

época do descobrimento, adaptou-se ao clima brasileiro e adquiriu resistência a

algumas doenças. As galinhas caipiras se assemelham as principais raças que as

originaram, a Andalusian, Australorp, Columbian, Assel, Brown Leghor e Buff

Plymouth Rock. Essas semelhanças são referentes à plumagem, porte e

características de carcaça (BARBOSA et al., 2011).

16

O conhecimento da origem genealógica das raças de galinhas

introduzidas no Brasil possibilita o criador introduzir genes de maneira ordenada,

de acordo com o objetivo da criação e com planejamento e manejo adequados,

com o intuito de melhorar geneticamente e conservar as raças locais (BARBOSA

et al., 2011).

No ano de 1960 a avicultura nacional intensificou-se na importação de

linhagens de alta produção, especializadas em postura, corte e dupla aptidão.

Esse fato ocasionou a extinção de algumas raças de galinhas, sendo preservadas

poucas raças caipiras em pequenas propriedades do interior do país

(FONTEQUE, 2011).

As galinhas caipiras brasileiras de ovos azuis são criadas em

ambientes

com populações

pequenas,

endogâmicas

e

geralmente

são

submetidas à seleção natural e artificial. Entretanto, estas apresentaram elevada

variabilidade genética, capacitando-as como fonte de recursos genéticos e

justificando sua conservação (FONTEQUE, 2011).

2.2 Conservação de recursos genéticos animais

Um

número

indefinido

de

raças

e

variedade

animal

está

desaparecendo, sendo absorvido ou trocado por outras raças, consideradas de

maior produção. Os recursos genéticos de um país constituem um patrimônio

biológico e cultural único e devem-se identificar os valores de cada raça,

buscando desenvolver raças nacionais, por meio da seleção intra-rebanho

(BARROS et al., 2011).

A conservação de recursos genéticos animais se realiza por meio de

duas formas: in situ e ex situ. A conservação in situ ocorre na situação em que os

animais são mantidos no ambiente natural de criação e a conservação ex situ

envolve a criopreservação de ovócitos, células somáticas, embriões, sêmen e

DNA (FAO, 1998).

Entre os processos envolvidos na conservação de recursos genéticos

se destacam a identificação das populações que se encontram em risco de

17

extinção ou diluição genética, a caracterização fenotípica e genética e ainda a

avaliação do potencial produtivo das populações (EGITO et al., 2002).

Em 1998, foi implantado o Laboratório de Genética Animal na Embrapa

Recursos Genéticos e Biotecnologia (CENARGEN), o qual possui um banco de

amostras de DNA, hemácias e soro para consequentemente realizar a

caracterização genética de raças que estão em perigo de extinção. As amostras

são identificadas por código específico e cadastrada num Banco de Dados,

separado por raça e espécie, sexo, descendência, genealogia, data de

nascimento e origem (EGITO et al., 2005).

A partir da identificação de novos rebanhos aumenta-se o número de

indivíduos para coletas, fundamental para armazenar materiais de maior

variabilidade genética das raças em conservação (EGITO et al., 2002).

A coleta de sangue para o banco de dados é realizada utilizando-se

tubos a vácuo contendo EDTA como antigoagulante e processadas em até cinco

dias para separar os constituintes sanguíneos. Amostras de hemácias e plasma

também são armazenadas para desenvolvimento de projetos referentes a

polimorfismos protéicos (EGITO et al., 2005).

As amostras de sêmen e embriões das raças incluídas no Programa de

Conservação são colhidas e armazenadas a -196°C, ou seja, criopreservados, no

Banco de Germoplasma Animal (BGA), situado na Fazenda Experimental do

Cenargen (EGITO et al., 2002).

Com o intuito de criação e manutenção destas populações foram

criados os Núcleos de Conservação no Brasil, de acordo com as condições

ambientais de cada nicho ecológico das regiões onde estes animais se

estabeleceram, Quadros 1, 2, 3 e 4, sendo estes núcleos geralmente organizados

na forma de projetos de pesquisa e monitorados por Centros de Pesquisa (EGITO

et al., 2002).

QUADRO 1 - Raças suínas em perigo de extinção e localização

Raças suínas

Localização

Moura

SC

Piau

GO

Fonte: Adaptado de EGITO et al. (2002)

18

QUADRO 2 - Raças bovinas e eqüinas em perigo de extinção e localização

Raças bovinas

Localização

Raças eqüinas

Localização

Crioulo Lageano

SC

Lavradeiro

RR

Mocho Nacional

SP, GO

Pantaneiro

MS

Pantaneiro

MS

Campeiro

SC

Curraleiro

PI, TO, GO

Marajoara

PA

Caracu

SP

Fonte: Adaptado de EGITO et al. (2002)

QUADRO 3 - Raças de asininos e bubalinos em perigo de extinção e localização

Raças asininas

Localização

Raças bubalinas

Localização

Jumento Brasileiro

SP

Carabao

PA

Jumento Nordestino

RN

Tipo Baio

PA

Fonte: Adaptado de EGITO et al. (2002)

QUADRO 4 - Raças caprinas e ovinas em perigo de extinção e localização

Raças caprinas

Localização

Raças ovinas

Localização

Moxotó

CE

Morada Nova

CE

Canindé

PB

Santa Inês

SE

Marota

PI

Crioula Lanada

RS

Cabra Azul

PI

Repartida

BA

Fonte: Adaptado de EGITO et al. (2002)

A conservação de recursos genéticos animais no Brasil objetiva a

identificação

e

caracterização

fenotípica

dos

animais

dos

núcleos

de

conservação, descrevendo os centros de origem, diversidade e variabilidade

genética, além do monitoramento dos núcleos de conservação, implantação de

novos núcleos, conservação ex situ do material genético, caracterização genética

das populações e conscientização da sociedade sobre a necessidade e a

importância da conservação dos recursos genéticos animais (EGITO et al., 2002).

19

2.3 Importância da genealogia para a conservação animal e melhoramento

genético

Anteriormente, a caracterização das raças de animais domésticos

baseava-se em características morfológicas e produtivas, sendo que estas podem

ser influenciadas pelo meio ambiente (EGITO et al., 2002).

A performance produtiva de um animal depende de uma combinação

da genética e do ambiente de criação. As alterações nas características

produtivas de uma população também sofrem influência de fatores ambientais e

da constituição genética dos indivíduos (ARAÚJO et al., 2003).

A estrutura genética das populações pode ter uma contribuição

genética desigual e prolongada de determinados reprodutores, sendo que este

fato associado ao longo período de permanência desses reprodutores em centrais

de inseminação, pode causar aumentos no intervalo de geração e no nível de

endogamia, diminuindo o ganho genético (WEIGEL, 2001).

Embora as raças locais sejam consideradas menos produtivas que as

comerciais, despertando pouco interesse por parte dos criadores, estas são muito

adaptadas às condições brasileiras, sendo resistentes a diversas doenças e

parasitas, o que por sua vez, pode estabelecer importantes contribuições aos

programas de melhoramento genético (RANGEL et al., 2004).

A manutenção da variabilidade genética em uma população, doméstica

ou selvagem, justifica-se na importância de garantir respostas à seleção a curto e

longo prazo e para fins de conservação (HILL, 2000).

Como a manutenção da diversidade genética intra-racial é um aspecto

fundamental para a conservação animal, precisa-se realizar uma análise

demográfica da população para descrever a sua estrutura, avaliando se existem

desequilíbrios

e

se

ocorreram

afunilamentos

ao

longo

das

gerações,

considerando que a população seja um conjunto de indivíduos em permanente

renovação, utilizando a metodologia para a caracterização das populações, em

termos de variabilidade genética e evolução ao longo de gerações. A

caracterização demográfica inclui a dimensão das criações, a faixa etária, a

utilização excessiva de poucos reprodutores e as trocas de material genético

entre as criações (CAROLINO et al., 2008).

20

Com o intuito de conservar raças ou espécies é necessário que se faça

uma gestão genética de maneira correta, baseando-se no acasalamento de

animais menos aparentados entre si, controlando a consangüinidade (RIBEIRO et

al., 2004).

Algumas raças naturalizadas apresentam fenótipos semelhantes que

podem indicar que suas identidades pertençam a um único grupo racial ou uma

raça distinta, ou seja, que estas populações podem apresentar-se geneticamente

similares ou diferentes. Ainda que estas pertençam à mesma raça, em razão do

isolamento geográfico e da adaptação a nichos ecológicos distintos, elas poderão

ter acumulado diferentes alelos, principalmente por causa da deriva genética,

levando-se em consideração que a caracterização genética pode permitir a

identificação destes grupos genéticos únicos, que se encontram isolados (EGITO

et al., 2002).

Com a realização de estudos, principalmente em laboratórios de

genética animal, visando estimar a diversidade e variabilidade genética, pode-se

estabelecer critérios para quais raças devem ser conservadas, principalmente nos

casos em que os recursos são escassos, evitando a duplicação de esforços para

manter raças que podem ser as mesmas. Além disso, pode-se evitar que

populações de uma mesma raça e que possuem características importantes,

sejam descartadas, uma vez que, podem garantir a manutenção da variabilidade

genética (EGITO et al., 1999).

21

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cruzamentos endogâmicos proporcionaram a perda de vários alelos

e raças em geral e se não forem evitados, causarão um processo de deriva

genética irreversível, considerando que a maioria das raças locais ou mesmo as

utilizadas comercialmente no Brasil, descendem de um número restrito de

ancestrais ou pertencem a rebanhos fechados, com elevado índice de

endogamia, podendo apresentar alteração nas características produtivas,

reprodutivas e econômicas.

O estudo da genealogia dos animais, principalmente os que se

encontram em processo de extinção, é fundamental para se evitar os

acasalamentos endogâmicos e as perdas de variabilidade genética, causados

principalmente pelo uso intensivo da seleção e permanência prolongada de

poucos animais em reprodução.

22

REFERÊNCIAS

1 ARAÚJO, C. V.; TORRES, R. A.; RENNÓ, F. P.; PEREIRA, J. C.; PEREIRA, C.

S.; ARAÚJO, S. I.; TORRES FILHO, R. A.; SILVA, H. C.; RENNÓ, L. N.;

KAISER, F. R. Tendência genética para características produtivas em bovinos

da raça Pardo-Suíça. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.32, n.6, Sup.

2, p.1872-1877, 2003.

2 BARBOSA, F. J. V.; NASCIMENTO, M. P. S. B.; DINIZ, F. M.; NASCIMENTO,

H. T. S.; ARAÚJO NETO, R. B. Sistema alternativo de criação de galinhas

caipiras. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2007. (Embrapa Meio-Norte.

Sistemas de Produção, 4. Versão Eletrônica). Disponível em:

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Ave/SistemaAlterna

tivoCriacaoGalinhaCaipira/Origemgenealogica.htm. Acesso em: 22 jul. 2011.

3 BARROS, E. A.; RIBEIRO, M. N.; ALMEIDA, M. J. O.; ARAÚJO, A. M. Estrutura

populacional e variabilidade genética da raça caprina Marota. Archivos de

Zootecnia, Córdoba, v.60, n.231, p.543-552, 2011.

4 BIFFANI, S.; MARTINS FILHO, R.; GIORGETTI, A. Fatores ambientais e

genéticos sobre o crescimento ao ano e ao sobreano de bovinos Nelore,

criados no Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.28,

p.468-473, 1999.

5 BRAGA, R. M. Lavradeiro horse - formation of the breed, morphological aspects,

productive performance and bases for its conservation. In: GLOBAL

CONFERENCE IN CONSERVATION OF DOMESTIC ANIMAL GENETIC

RESOURCES, 5., 2000, Brasília. Proceedings... [CD-ROM], Brasília:

EMBRAPA - Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2000.

6 BREDA, F. C.; EUCLYDES, R. F.; PEREIRA, C. S.; TORRES, R. A. T.;

CARNEIRO, P. L. S.; SARMENTO, J. L. R.; TORRES FILHO, R. A.; MOITA, A.

K. F. Endogamia e limite de seleção em populações selecionadas obtidas por

simulação. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.33, n.6, Sup. 2, p.20172025, 2004.

7 CARNEIRO, P. L. S.; MALHADO, C. H. M.; MARTINS FILHO, R.; CARNEIRO,

A. P. S.; SILVA, F. F.; TORRES, R. A. A raça Indubrasil no Nordeste brasileiro:

melhoramento e estrutura populacional. Revista Brasileira de Zootecnia,

Viçosa, v.38, n.12, p.2327-2334, 2009.

8 CAROLINO, N.; GAMA, L. T.; VICENTE, A. Retrospectiva sobre estudos

demográficos em raças autóctones Portuguesas. In:

SIMPOSIO

IBEROAMERICANO SOBRE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE

RECURSOS ZOOGENÉTICOS, 9., 2008, Mar del Plata. Anais... Mar del Plata:

IX Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos

Zoogenéticos, 2008. p.523-526.

23

9 CARVALHEIRO, R.; PIMENTEL, E. C. G. Endogamia: possíveis conseqüências

e formas de controle em programas de melhoramento de bovinos de corte. In:

GEMPEC – WORKSHOP EM GENÉTICA E MELHORAMENTO NA PECUÁRIA

DE CORTE, 2., 2004, Jaboticabal. Anais... Jaboticabal: UNESP, 2004. p.1-10.

10 CUNHA, E. E.; EUCLYDES, R. F.; TORRES, R. A.; SARMENTO, J. L. R.;

CARNEIRO, P. L. S.; CARNEIRO, A. P. S. Impactos de se ignorarem os efeitos

genéticos não-aditivos de dominância na avaliação genética animal. Revista

Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.38, n.12, p.2354-2361, 2009.

11 CURI, R. A.; LOPES, C. R. Evaluation of nine microsatellite loci and

misidentification paternity frequency in a population of Gyr breed bovines.

Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v.39, p.129135, 2002.

12 DARIO, C.; BUFANO, G. Efeito da endogamia sobre a produção de leite na

raça ovina Altamurana. Archivos de Zootecnia, Córdoba, v. 52, p.401-404,

2003.

13 EGITO, A. A.; ALBUQUERQUE, M. S. M.; MARIANTE, A. S. Situação atual da

caracterização genética animal na Embrapa Recursos Genéticos e

Biotecnologia. In: SIRGEALC - SIMPÓSIO DE RECURSOS GENÉTICOS

PARA AMÉRICA LATINA E CARIBE, 2., 1999, Brasília. Anais eletrônicos...

[CD-ROM], Brasília: EMBRAPA - Recursos Genéticos e Biotecnologia, 1999.

14 EGITO, A. A.; MARIANTE, A. S.; ALBUQUERQUE, M. S. M. Programa

brasileiro de conservação de recursos genéticos animais. Archivos de

Zootecnia, Córdoba, v.51, p.39-52, 2002.

15 EGITO, A. A.; ALBUQUERQUE, M. S. M.; CASTRO, S. T. R.; PAIVA, S. R.;

MARQUES, J. R. F.; McMANUS, C.; MARIANTE, A. S.; ABREU, U. P. G.;

SANTOS, S. A.; SERENO, J. R.; FIORAVANTI, M. C. S.; VAZ, C. M.; NOBRE,

F. V.; OLIVEIRA, J. V.; CARVALHO, J. H.; COSTA, M. R.; RIBEIRO, M. N.;

LARA, M. A. Situação atual do banco de DNA de recursos genéticos animais

no Brasil. Archivos de Zootecnia, Córdoba, v.54, n.206-207, p.283-288, 2005.

16 FALCONER, D. S. Introdução a genética quantitativa. SILVA, M. A.; SILVA,

J. C. (Tradução). Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1981. 279p.

17 FAO. Secondary guidelines for development of National Farm Animal

Genetic Resources Manegements Plans: management of small populations

at risk. FAO, Rome, Italy, 1998. 215 p.

18 FARIA, F. J. C.; VERCESI FILHO, A. E.; MADALENA, F. E.; JOSAHKIAN, L. A.

Estrutura genética da raça Sindi no Brasil. Revista Brasileira de Zootecnia,

Viçosa, v.33, n.6, p.1989-1994, 2004.

24

19 FARIA, F. J. C.; VERCESI FILHO, A. E.; MADALENA, F. E.; JOSAHKIAN, L. A.

Estrutura genética da raça Gir Mocha registrada no Brasil. Boletim de

Indústria Animal, Nova Odessa,v.63, n.3, p.135-141, 2006.

20 FÁVERO, J. A.; FIGUEIREDO, E. A. P. Evolução do melhoramento genético

de suínos no Brasil. Revista Ceres, Viçosa, v.56, n.4, p.420-427, 2009.

21 FONTEQUE, G. V. Investigação da variabilidade genética de quinze loci

de microssatélites em galinhas caipiras brasileiras de ovos azuis [online].

2011. 51f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Centro De Ciências

Agroveterinárias, Universidade do Estado de Santa Catarina, Lages. Disponível

em:

http://cienciaanimal.cav.udesc.br/dissertacoes/Graziela_Fonteque.pdf.

Acesso em: 09 ago. 2011.

22 HILL W. G. Maintenance of quantitative genetic variation in animal breeding

programmes. Livestock Production Science, Amsterdam, v.63, p.99-109,

2000.

23 LARA, M. A. C.; SERENO, J. R. B.; MAZZA, M. C. M.; CONTEL, E. P. B.

Investigação da variabilidade genética em bovinos Pantaneiros através de

polimorfismos protéicos. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA

DE ZOOTECNIA, 34., 1997, Juiz de Fora. Anais… Juiz de Fora: SBZ, 1997.

p.59-61.

24 LIMA, P. J. S.; SOUZA, D. L.; PEREIRA, G. F.; TORREÃO, J. N. C.; MOURA,

J. F. P.; LOPEZ ACOSTA, J. M.; REY SANZ, S.; RIBEIRO, M. N.; GOMES, J.

T.; PIMENTA FILHO, E. C. Gestão genética de raças caprinas nativas no

estado da Paraíba. Archivos de Zootecnia, Córdoba, v.56, Sup. 1, p.623-626,

2007.

25 MARQUES, J. R. F.; CARDOSO, L. S. Conservação de raças bubalinas em

perigo de extinção. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE

ZOOTECNIA, 30., 1993, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro:SBZ,1993.

p.321-339.

26 MATOS, C. A. P. Recursos genéticos animais e sistemas de exploração

tradicionais em Portugal. Archivos de Zootecnia, Córdoba, v.49, p.363-383,

2000.

27 MOTA, M. D. S.; PRADO, R. S. A.; SOBREIRO, J. Caracterização da

população de cavalos Mangalarga no Brasil. Archivos de Zootecnia, Córdoba,

v.55, n.209, p.31-37, 2006.

28 PRIMO, A. T. Introdução de animais domésticos no Novo Mundo. In:

SIRGEALC - SIMPÓSIO DE RECURSOS GENÉTICOS PARA AMÉRICA

LATINA E CARIBE, 2., 1999, Brasília. Anais eletrônicos... [CD-ROM], Brasília:

EMBRAPA - Recursos Genéticos e Biotecnologia, 1999.

25

29 PRIMO, A. T. The discovery of Brazil and the introduction of domestic animals.

In: GLOBAL CONFERENCE ON CONSERVATION OF DOMESTIC ANIMAL

GENETIC RESOURCE, 5., 2000, Brasília. Proceedings... [CD-ROM], Brasília:

EMBRAPA - Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2000.

30 QUEIROZ, S. A. Efeito da endogamia sobre características de crescimento de

bovinos da raça Gir no Brasil. Revista Brasileira de Zootecnia, v.29, n.4,

p.1014-1019, 2000.

31 RANGEL, P. N.; ZUCCHI, M. I.; FERREIRA, M. E. Similaridade genética entre

raças bovinas brasileiras. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.39,

n.1, p.97-100, 2004.

32 RIBEIRO, M. N.; GOMES-FILHO, M. A.; DELGADO BERMEJO, J. V.;

PIMENTA FILHO, E. C.; CARVALHO, F. F. Conservação de raças caprinas

nativas do Brasil: histórico, situação atual e perspectivas. Recife: Imprensa

Universitária UFPE, 2004. 62 p.

33 STRACHAN, T.; READ, A. P. Genética molecular humana. Barcelona:

Omega, 1999. 655 p.

34 SWALVE, H. H.; ROSNER, F. E.; WEMHEUER, W. Inbreeding in the German

Holstein cow population. In: ANNUAL MEETING, 54., 2003, Rome.

Proceedings... Rome: EAAP, 2003. 17p.

35 VALERA, M.; ESTEVES, L.; OOM, M. M.; MOLINA, A. La raça equina

autóctone Puro Sangue Lusitano: estudo genético dos parâmetros reprodutivos

de importância nos esquemas de conservação e melhoramento. Archivos de

Zootecnia, Córdoba, v.49, n.185-186, p.147-156, 2000.

36

VASCONCELOS, J.; MARTINS, A.; FERREIRA, A.; PINTO, S.;

CARVALHEIRA, J. Níveis de endogamia e depressão de endogamia no gado

bovino leiteiro em Portugal. Revista Portuguesa de Ciências Veterinária,

Lisboa, v.100, n.553-554, p.33-38, 2005.

37 VOZZI, P. A.; MARCONDES, C. R.; BEZERRA, L. A. F. Pedigree analyses in

the Breeding Program for Nellore Cattle. Genetics and Molecular Research,

Ribeirão Preto, v.6, p.1044-1050, 2007.

38 WEIGEL, K. A. Controlling inbreeding in modern breeding programs. Journal

of Dairy Science, Chicago, v.84, p.177-184, 2001.

39 WEIGEL, K. A; LIN, S. W. Use of computerized mate Use of computerized

mate selection programs to control inbreeding of Holstein and Jersey cattle in

the next generation. Journal of Dairy Science, Chicago, v.83, p.822-828,

2000.

26

40 ZÚCCARI, C. E. S. N.; PAPA, F. O.; FERREIRA, J. C.; NUNES, D. B.;

FONSECA, I. C. B. Avaliação computadorizada do sêmen congelado de

garanhão da raça Pantaneira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA

VETERINÁRIA, 26., 1999, Campo Grande. Anais... Campo Grande, 1999.