Pensamento do Dia

Economistas analisam a Economia, o Brasil

e o mundo,

mundo, na mídia diária 20 05 2009

----------------------------------------------------------------------------------------------Valor Econômico 20 05 2009

Com as mudanças o governo desestimula o indivíduo a manter suas

aplicações

Poupança: uma janela de

oportunidades

Flávio A. C. Basílio e Gustavo J. G. Souza

A medida atual não resolve real problema, que é a vinculação da dívida

pública com a política monetária

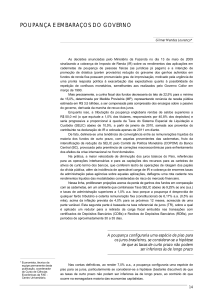

A rentabilidade da poupança só apareceu na agenda de discussões do governo

em virtude da necessidade da autoridade monetária em reduzir a taxa básica

de juros (Selic), como forma de reação à crise financeira. No entanto, nas

condições atuais prevalecentes na economia brasileira, corre-se o risco de se

alcançar uma situação nas quais os instrumentos de política anticíclica, em

especial a política monetária, atinjam o seu limite. Essa restrição só existe

porque a regra de remuneração da caderneta de poupança faz com que a

queda da Selic possa ocasionar uma migração das aplicações dos fundos de

investimento para a própria poupança, desestabilizando a gestão da dívida

pública. No entanto, mudar a regra da poupança, não é a única solução.

Com efeito, o problema do limite inferior a queda da Selic pode ser resolvido de

duas formas não mutuamente excludentes: I) alterar a regra de remuneração

da caderneta de poupança; ou II) desindexar a dívida pública - e, dessa forma,

a rentabilidade dos fundos de investimento - da Selic, ou seja, acabar com a

instituição das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). A primeira alternativa

possui elevado custo político. O perfil histórico do chamado "poupador" é

formado, primordialmente, por pessoas que procuram a segurança e

simplicidade da caderneta de poupança; e que usam o instrumento como forma

de juntar dinheiro para financiar consumo futuro e/ou proteger-se

precariamente da inflação, em detrimento da decisão de alocação de portfólio.

Devemos lembrar ainda, que parte dos poupadores é constituída por indivíduos

que, para evitar as tarifas bancárias, veem na poupança uma forma barata de

ter acesso ao mercado bancário. Por essas razões, mudanças nas regras da

poupança que venham a prejudicar os seus depositantes são impopulares e

rejeitadas por grande parte da opinião pública.

Como os custos políticos decorrentes da primeira alternativa são elevados,

soluções alternativas devem ser discutidas. A melhor resposta seria o fim das

LFTs, antigo instrumento financeiro herdado dos tempos de alta inflação. Do

ponto de vista macroeconômico, o fim das LFTs, além de resolver o atual

dilema da poupança, geraria externalidades positivas à sociedade. Isso

representaria o fim do contágio da política monetária pela dívida pública. Esse

efeito deve-se a indexação das LFTs pela Selic. Dessa forma, variações na taxa

de juros não provocam perda de capital para os possuidores desses títulos, de

tal sorte que a duration dos mesmos é praticamente nula. A desindexação da

dívida com respeito à Selic permitiria ao Bacen conduzir mudanças na política

monetária sem impacto imediato sobre a gestão e os custos de carregamento

da dívida pública. Além disto, o fim das LFTs elevaria a eficácia da política

monetária, a qual poderia contar um efeito riqueza mais robusto.

Neste particular, uma pergunta parece relevante. Se o fim das LFTs traz tantos

benefícios, porque os governos ainda não a extinguiram? Parte da resposta

dessa pergunta passa pela constatação de que o custo fiscal de eliminação das

LFTs depende da conjuntura macroeconômica. Em um cenário de crise cambial

no qual o BC é obrigado a elevar a taxa básica de juros para conter o ataque

especulativo contra a moeda nacional - tal como ocorreu diversas vezes

durante os mandatos de FHC - os agentes econômicos só estarão dispostos a

abrir mão das LFTs se o governo oferecer um prêmio de risco ao demandante.

Este prêmio será expresso por uma taxa de juros pré-fixada mais elevada. Da

mesma forma, os agentes exigirão prêmios mais elevados se a dinâmica da

dívida mostrar deterioração dos indicadores de solvência.

No entanto, a conjuntura macroeconômica em que vivemos é diametralmente

oposta à observada durante o período FHC. Primeiro, o cenário é de redução da

taxa básica de juros. Segundo, a dívida pública apresentou uma nítida

tendência de queda nos últimos anos.

Assim, podemos aproveitar a crise e interpretá-la como uma janela de

oportunidades para efetuar as reformas macroeconômicas necessárias para o

crescimento de longo prazo. Este é o momento de acabar com as LFTs! A troca

das LFTs por outros títulos pré-fixados é facilitada pela atual conjuntura de

queda da taxa básica de juros. Num cenário onde a taxa básica pode cair para

9,25% ao ano (a.a.) já na próxima reunião do Copom, não é excesso de

otimismo pensar que o estoque remanescente de LFTs poderia ser trocado por

títulos pré-fixados a uma taxa de 12% a.a, por exemplo. Ou seja, um prêmio

de 2,75% a.a. sobre os títulos pós-fixados. Segundo dados do Tesouro, o

estoque de dívida pública federal na forma de LFTs era de R$ 467 bilhões em

março de 2009. Grosso modo, o custo de carregamento desse estoque, à taxa

de 9,25% a.a., será de R$ 44 bilhões. Em uma hipotética operação de

substituição de títulos pós-fixados por títulos pré-fixados, o custo de

carregamento desse estoque aumentará para R$ 56 bilhões, ou seja, o custo da

extinção definitiva das LFTs seria de R$ 12 bilhões.

Podemos pensar em outras soluções, de caráter paliativo, que poderiam de

toda forma amenizar o problema. Essa é a essência da proposta do governo: A)

tributar a poupança por faixa de aplicação; B) eliminar a tributação dos fundos

de investimento. A novidade trazida pela medida do governo diz respeito à

tributação dos rendimentos da poupança. Esses deverão ser somados às

demais rendas do poupador de modo a compor a "renda agregada" do

indivíduo. Isto é, do ponto de vista tributário, o governo está interpretando o

rendimento da poupança como oriundo do trabalho. Sendo assim, o que se

verifica é a isenção tributária do capital em detrimento do trabalho. Além disso,

devemos analisar as medidas do governo em termos dos impactos sobre os

prazos de maturidade das aplicações. Como se sabe, 65% dos recursos da

poupança é direcionado para o financiamento imobiliário, ou seja, para a

compra de ativos de longo prazo. No entanto, do ponto de vista da captação, o

governo desestimula o indivíduo a manter suas aplicações na poupança, seja

por incentivar sua saída no momento em que atinge o limite de rendimento

tributado, seja porque, em comparação com outras formas de aplicação, não

premia a aplicação de longo prazo, como alíquotas regressivas em função do

prazo. Desta forma, segue-se que mudanças no estado de confiança na

instituição da poupança podem acarretar problemas de descasamento de

ativos. Claramente, o governo substituiu um problema outrora denominado de

repressão financeira, decorrente da rigidez dos juros da poupança, por um

problema de fragilidade financeira, mais grave do ponto de vista do sistema

econômico.

Um problema adicional diz respeito ao aspecto temporal de tal medida.

Estamos em um momento de crise e o BC precisa dispor de todos os

instrumentos para estimular a economia. No entanto, a tributação da poupança

deve respeitar o princípio tributário da anterioridade, ou seja, as medidas

tributárias inseridas na poupança só trarão efeitos a partir de 2010, tarde

demais para uma economia em crise.

A segunda solução, todavia, pode ter um grau de eficácia maior. A redução de

impostos, como o de renda incidente nos títulos da dívida pode, sim, ter

aplicabilidade imediata. De toda sorte, a redução da alíquota de imposto para

zero possibilitaria, apenas, uma queda de 2% na Selic. Isto é, apostar apenas

nessa medida tributária como única forma de solucionar o problema é apostar

na rápida recuperação da economia brasileira, ou seja, no rápido fim da crise

financeira internacional. De qualquer maneira, essa medida possibilita uma

maior margem de manobra por parte do governo sem, contudo, resolver a

essência do problema: a vinculação da dívida pública com a política monetária.

Sendo assim, poderíamos aproveitar esse ganho temporal possibilitado pela

redução do imposto para extinguir de forma responsável a instituição das LFTs.

Flávio A. C. Basílio, economista, doutorando em Economia pela

Universidade de Brasília (UnB) e membro da Associação Keynesiana

Brasileira.

Gustavo J. G. Souza, economista, doutorando em Economia pela

Universidade de Brasília (UnB) e professor da Universidade Católica de

Brasília (UCB).

------------------------------------------------------------

Folha de S.Paulo 20 05 2009

TENDÊNCIAS/DEBATES

Estado para o século 21

MARCIO POCHMANN

A presença renovada do Estado

se faz necessária. Mas seria

equívoco tratar o Estado com as

mesmas premissas do século

passado

A VISÃO do Estado atuando em contraposição às forças de mercado se tornou

anacrônica diante dos desafios das nações neste começo do século 21.

Pela globalização, por exemplo, diversos países voltaram a se especializar no

uso intensivo dos recursos naturais e da produção de contido custo do trabalho,

comprometendo o avanço de projetos nacionais capazes de incluir a totalidade

de suas populações nos frutos da modernidade.

No Brasil da última década, a prevalência da premissa de que menos Estado

representaria mais mercado teve convergência com o modelo de sociedade

para poucos. E a contenção do Estado produziu o encolhimento do próprio setor

privado nacional (bancos e empresas não financeiras), cada vez mais dominado

por corporações estrangeiras.

Com a redução dos bancos públicos, acompanhada da brutal diminuição dos

bancos privados nacionais, e o esvaziamento das firmas nacionais entre as

maiores empresas no país, parcela crescente da riqueza deixou de ser

compartilhada com a nação.

Hoje, pelo menos dois quintos dos brasileiros são analfabetos funcionais, afora

um enorme déficit econômico e social. Obstáculos como esses enfraquecem o

estabelecimento de um novo padrão civilizatório contemporâneo dos avanços

do século 21.

As forças de mercado, embora imprescindíveis na geração de oportunidades,

mostram-se insuficientes para garantir o acesso a todos. Não há dúvidas de

que, neste contexto, a presença renovada do Estado se faz necessária. Mas que

Estado? Um equívoco seria tratar o Estado com as mesmas premissas do século

passado.

Neste século, cuja sociedade eleva sua expectativa média de vida para além

dos 80 anos, a parcela dos idosos deve superar o segmento infantil e as

ocupações geradas passam a depender fundamentalmente do setor terciário,

que já responde por três quartos do total dos postos de trabalho.

Sem a garantia do pleno e equivalente direito de oportunidades a todos, o

princípio da liberdade de iniciativa individual e coletiva permanece no plano da

retórica. Em síntese: a prevalência do reino da desigualdade e da exclusão

sediada no Brasil.

O Estado necessário do século 21 precisa incorporar novas premissas

fundamentais.

A primeira passa pela reinvenção do mercado, capaz de fazer valer a isonomia

nas condições de competição.

Em qualquer atividade econômica, predomina hoje um conjunto de práticas

oligopolistas de formação de preços e domínio do mercado, o que exclui parcela

significativa dos empreendimentos empresariais da livre competição.

A mudança na relação do Estado com o mercado é urgente e inadiável, com a

adoção de políticas que apoiem a igualdade de oportunidades por meio de

condições de competição e cooperação só oferecidas ao circuito superior da

economia, como o acesso ao crédito, tecnologia e assistência técnica, entre

outras.

Uma segunda premissa compreende a mudança na relação do Estado com a

sociedade, especialmente quando as políticas universais de saúde, educação,

trabalho e transporte não apresentam a eficácia global esperada. Isso porque a

complexidade dos problemas atuais requer ação totalizante, por isso matricial e

transdisciplinar no plano territorial.

Uma política de assentamento urbano, por exemplo, dificilmente terá êxito sem

superar a lógica das caixinhas contida no compartilhamento do Estado

brasileiro. Além da especificidade do assentamento, é necessária para a eficácia

global a adoção de políticas complementares e articuladas, como educação,

saúde, transporte e saneamento, entre outras.

Por fim, uma terceira premissa deve convergir para a mudança na relação do

Estado para com o fundo público. De um lado, o avanço na tributação

progressiva, capaz de deslocar a base tradicional de incidência (produção e

consumo) para o patrimônio e novas formas de riqueza. De outro, a renovação

do sistema de financiamento da agenda socioeconômica do século 21

(postergação no ingresso no mercado de trabalho, trajetória ocupacional

diversificada, educação para a vida toda). O uso do fundo público

comprometido com os novos desafios não precisa ser estatal, podendo ser

comunitário.

Tudo isso, contudo, dificilmente poderá ser desenvolvido sem a renovação do

Estado para o século 21.

MARCIO POCHMANN , 47, economista, é presidente do Ipea (Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada) e professor licenciado do Instituto de Economia e

do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp. Foi

secretário do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São

Paulo (gestão Marta Suplicy).

-------------------------------Folha de S.Paulo 20 05 2009

ANTONIO DELFIM NETTO

Blindagem do BC

É CADA VEZ mais evidente que o Brasil "importou" uma crise de crédito no dia

16 de setembro de 2008 em dimensão muito superior à necessária.

O nosso sistema bancário havia sido "saneado" com o Proer em 1997 (alguns

de seus autores ainda respondem por isso na Justiça!), e suas "ligações" com o

sistema financeiro mundial poderiam ter sido sustentadas (pelo menos no curto

prazo) por uma ação mais enérgica e mais expedita do nosso Banco Central.

Na falta dela, nossos banqueiros, infelizmente, mas compreensivelmente,

entraram em pânico naquele domingo à tarde, quando o Tesouro Americano e o

Fed comunicaram ao mundo a grande "barbeiragem" do século 21. Haviam

destruído um "nó" importante da grande rede de crédito mundial com o

abandono do Lehman Brothers à sua própria sorte. Isso levou ao colapso

instantâneo de toda a rede, antes mesmo de os mercados abrirem na segundafeira...

Entre 2002 e 2008, nossa situação mudou completamente, como resultado da

expansão mundial: 1) nossas exportações, que cresciam à taxa de 4% ao ano,

passaram a crescer a 22%; 2) nossa dívida externa, que representava quatro

anos de exportações, foi reduzida a um ano; 3) nossas reservas, que

representavam 10% da dívida externa, passaram a 100% dela, e nosso

crescimento econômico anual duplicou, sem risco para a taxa de inflação ou o

equilíbrio externo.

Durante esse período, o nosso Banco Central adquiriu musculatura suficiente

para dar conforto imediato aos bancos nacionais. Como explicar que, depois de

oito meses, ainda estamos fazendo o que deveríamos ter feito em setembro:

amenizar a redução do crédito interbancário e frustrar a busca pela liquidez que

a insegurança impôs a todos os agentes do mercado (banqueiros, empresários

e trabalhadores)?

Há muitas hipóteses. Talvez a mais plausível seja a de que a estrutura jurídica

existente não dava (e ainda não dá) "conforto" ao próprio Banco Central. Ele

não recebeu suporte jurídico necessário e criou uma perigosa filosofia: banco

grande é melhor do que banco pequeno, e banco público é melhor do que

banco privado, dificultando ainda mais o restabelecimento do crédito

interbancário.

A situação do credito está melhorando, mas ainda está muito longe da

normalidade e, na margem, o seu custo continua absurdo. O BC agiu na direção

correta, mas sem convicção, e estamos pagando um alto preço por isso.

Talvez seja hora de o "blindarmos", de fato, para que ele possa, com maior

desenvoltura e com sua musculatura, estimular a atividade neste meio ano de

2009 que nos falta viver...

[email protected]

ANTONIO DELFIM NETTO escreve às quartas-feiras nesta coluna.

--------------------------------------Folha de S.Paulo 20 05 2009

PAULO RABELLO DE CASTRO

A bolha chinesa: enredo para um

suspense

Com o real forte e a economia

doméstica nanica, o Brasil será

presa fácil de recessão pior se a

bolha chinesa estourar

O SUSPENSE , para existir, deve nos conduzir a algo que se revelará

inesperado. Estamos neste ponto do filme da bolha de Wall Street: a trama

está toda armada, com o sistema financeiro americano quebrado, a maior

fabricante de automóveis a minutos de pedir proteção falimentar, os dados de

consumo e investimento no chão e a marolinha que virou crise global. Mas, nas

sequências recentes do filme, o diretor nos leva a pensar que "o pior já

passou". E aparece a eufórica China para nos resgatar da matança de 2009.

A economia brasileira seria beneficiária direta da versão sobre o iminente fim

da crise mundial. Se o pior já estiver passando, as taxas de crescimento do

mercado brasileiro voltarão a patamares atraentes, que o ministro Mantega

estima por volta dos 4% em 2010. Nesse cenário otimista, os preços das ações

estariam baixos ante o lucro projetável, de 2010 em diante. Há outros indícios,

como numa instigante história de suspense, que apontam pistas de uma

recuperação à vista: começam a retornar, em grandes volumes, os dólares de

fora, que nos abandonaram em polvorosa ao final do ano passado. Vêm atrás

dos ganhos especulativos de Bolsa e apostam, sobretudo, numa nova onda de

valorização do real.

Meu colega colunista de ontem, Benjamin Steinbruch, apelida-os, com fino

humor, de "mercados de fé". A moeda brasileira se tornou novamente a

campeã de valorização relativa perante o cambaleante dólar americano. O real

retorna cheio de moral, embalado pelos altos preços das commodities agrícolas,

com destaque para a soja, que se comercializa em nível muito superior ao seu

patamar histórico, como se o mundo vivesse uma escassez alimentar, e não

uma aguda crise de renda. Parecemos esquecidos de uma regra fundamental:

recuperação para valer depende de preços de insumos baratos diante dos bens

industriais, nunca o inverso.

Para onde, afinal, esse filme da bolha nos está levando? Aposto que seja para

os lados da China. Os novos donos do mundo têm muito a ver com o resto

dessa trama. Desde o final de 2008, a China jorrou o equivalente a 15% do seu

PIB em empréstimos adicionais ao já enorme estoque de financiamentos. É só

comparar as proporções. O que a China, no primeiro quadrimestre deste ano,

apenas acrescentou à sua massa de crédito é igual a tudo o que, em proporção

do PIB, o Brasil tem alocado para o financiamento da indústria nacional.

Tal disparidade nos revela o quanto, no Brasil, ainda operamos com rodas

travadas diante da crise, enquanto a China responde com ímpeto monetário.

Talvez a virtude esteja no meio. Hoje a China corre até o risco de capotar, e, se

isso acontecer, a reviravolta no filme da bolha assumirá contornos dramáticos.

Lula foi à China para tentar atrair dinheiro, ao que se sabe, para os setores de

energia, inclusive pré-sal, e para o agronegócio. É uma pauta convencional,

pois esses são dois segmentos que menos necessitariam de suporte de capital

externo. Até aqui caminharam com as próprias pernas. O agronegócio precisa,

sim, ser destravado nos campos do crédito, logística e ambiente. Isso não é

pauta em que a China possa avançar antes de a política agrícola se modernizar.

Em compensação, brincamos de ser país de moeda forte e indústria fraca, tudo

ao contrário da China, que prega sua moeda ao dólar e faz dumping industrial.

Com o real anabolizado e a economia doméstica nanica, o Brasil será presa fácil

de uma recessão agravada, caso a bolha chinesa acabar estourando em algum

momento do filme.

PAULO RABELLO DE CASTRO , 59, doutor em economia pela Universidade de

Chicago (Estados Unidos), é vice-presidente do Instituto Atlântico e chairman

da SR Rating, classificadora de riscos. Preside também a RC Consultores,

consultoria econômica, e o Conselho de Planejamento Estratégico da

Fecomercio [email protected]

-------------------------------------------------Folha de S.Paulo 20 05 2009

Emprego recuará ao nível de 2007,

afirma Meirelles

PEDRO SOARES

SAMANTHA LIMA

DA SUCURSAL DO RIO

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou que, com a crise, o

nível de emprego no país deverá retroceder aos patamares de 2007, o que

considerou "preocupante".

"A massa salarial comparada a 2008 está crescendo. Mas a previsão dos índices

de desemprego no segundo semestre vai levar a uma trajetória comparada a

2007. Estamos retrocedendo dois anos", disse Meirelles durante o 21º Fórum

Nacional, no BNDES, organizado anualmente pelo ex-ministro do Planejamento

João Paulo dos Reis Velloso.

De acordo com dados do IBGE, o desemprego atingiu 9% em março. Em 2008,

fechou em 7,9%, ante 9,3% em 2007. Segundo Meirelles, há países em

situação pior. "Não podemos esquecer que, em alguns países, o índice vai

voltar à década de 40."

O alívio que o governo deu recentemente ao próprio caixa ao afrouxar as metas

de economia para pagamento de juros da dívida interna não é visto por

Meirelles como algo que possa piorar as contas públicas.

Devido à crise e à queda na arrecadação, o governo reduziu essa meta chamada de superávit primário- de 3,8% para 2,5% do PIB neste ano, sob

alegação da necessidade de preservar investimentos.

Segundo Meirelles, a relação entre a dívida e o PIB estava acima de 40% no

ano passado. "Mesmo com a redução da meta de superávit, o mercado prevê

que essa relação não fique acima de 39% no fim do ano. Hoje, estamos em

37,8%", diz Meirelles.

A relação dívida/PIB é um importante indicador das contas de um país. Quando

está em alto patamar, indica, para investidores estrangeiros, um maior risco de

calote.

Superávit zero

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, descartou a possibilidade de zerar

o superávit em 2010, como sugeriu o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada), órgão ligado à Secretaria de Assuntos Estratégicos.

"O governo considera importante fazer superávit porque queremos continuar o

esforço para reduzir a dívida como proporção do PIB", disse Bernardo no

Fórum.

O ministro defendeu ainda os cortes de impostos a alguns setores e não

descartou a possibilidade de desonerar mais ramos prejudicados pela crise,

desde que essas deduções sejam acompanhadas de novos cortes de gastos.

Segundo Bernardo, a turbulência abalou a arrecadação do governo, que contará

com cerca de R$ 50 bilhões a menos no seu orçamento deste ano.

De um lado, diz, a crise forçou o governo a fazer "políticas anticíclicas" e cortar

impostos de determinados setores -entre eles, o automobilístico e o de

eletrodomésticos da linha branca. A desoneração até agora somou R$ 21

bilhões.

Do outro, a retração do consumo e dos investimentos com a crise foi

responsável pela queda na arrecadação e explica a redução restante de quase

R$ 30 bilhões.

Apesar do impacto da crise, Bernardo afirmou que já existem sinais de melhora

na arrecadação.

-------------------------O Estado de S.Paulo 20 05 2009

Desenvolvimento sem burocracia

Ruy M. Altenfelder Silva*

Custo Brasil é o conjunto de dificuldades burocráticas, estruturais e econômicas

que entravam o desenvolvimento, encarecendo o investimento e o custo dos

produtos fabricados, aumentando o desemprego, a economia informal, a

sonegação de impostos e a evasão de divisas.

A burocracia tem peso significativo na composição do custo Brasil: a criação

e/ou o fechamento de uma empresa, as exigências burocráticas excessivas

para exportação e importação, a elevada carga tributária - eivada de exigências

formais que aumentam o custo das empresas -, os altos custos e exigências

contidos na legislação trabalhista e previdenciária, o sistema tributário

complexo e ineficiente, acarretando uma das maiores cargas tributárias do

planeta, o elevado déficit público, o peso desmesurado das despesas de custeio

da máquina pública e a corrupção vergonhosa, combatida timidamente.

São alguns exemplos do custo Brasil, que diferenciam comparativamente os

produtos brasileiros dos produtos fabricados no exterior.

Combater os excessos burocráticos é imprescindível para o desenvolvimento.

O Conselho Superior de Estudos Avançados da Federação das Indústrias do

Estado de São Paulo (Fiesp), por mim presidido, escolheu este tema para os

estudos que está realizando, focando-o nos seus diversos aspectos.

O presidente do Instituto Hélio Beltrão, Piquet Carneiro, sustenta que o excesso

de trâmites legais atravanca a vida dos cidadãos, afeta a competitividade do

País e abre as portas para a corrupção. No estudo que apresentou ao Conselho,

citou frase do saudoso Hélio Beltrão: "O brasileiro é simples e confiante. A

administração pública é que herdou do passado e entronizou em seus

regulamentos a centralização, a desconfiança e a complicação." O saudoso

ministro (1916-1977) encampou o Programa Nacional de Desburocratização. A

sua frase traduz o pântano burocrático que dia após dia os brasileiros precisam

transpor. Seja para adquirir um bem, iniciar um empreendimento, viabilizar

uma transação financeira ou tirar um simples documento, o cidadão tem de

lidar com uma infinidade de papéis, carimbos, filas de cartório e má vontade

dos burocratas de plantão.

A burocracia excessiva promove a exclusão social e econômica, na medida em

que a maioria dos brasileiros não conhece nem metade das formalidades que

deve cumprir. Ela está na raiz da negação de acesso aos direitos mais básicos.

No estudo, Piquet Carneiro apresentou uma relação que poderia servir de

parâmetro ao governo, sempre que alguém sugere a colocação de mais uma

fileira de tijolos no edifício da burocracia.

Entre as questões a serem previamente analisadas incluem-se:

O problema a ser regulado está claro?

justifica-se a intervenção do governo?

a regulação é a melhor medida neste caso?

há base legal para proceder à regulação?

há benefícios que justifiquem a ação?

e como os resultados serão atingidos?

Os Estados e municípios devem ser os grandes agentes de transformação para

eliminar a burocracia no País.

Em outro estudo, o professor Ives Gandra da Silva Martins analisou o sistema

tributário brasileiro, considerando inoportuna e inconveniente a atual proposta

de reforma apresentada pelo governo. Apontou a elevação da carga tributária e

as complexidades burocráticas que agravarão as já existentes.

O professor João Grandino Rodas e o advogado Humberto Macabelli Filho

apontaram aspectos burocráticos do Sistema Brasileiro de Defesa da

Concorrência que precisam ser removidos. O embaixador Carlos Henrique

Cardim, o professor Paulo Nassar, o desembargador José Renato Nalini, o

advogado Gabriel Jorge Ferreira e o secretário Guilherme Afif Domingos

focaram os diferentes aspectos da burocracia, que entrava o nosso

desenvolvimento nas diversas áreas de suas especialidades.

Os estudos prosseguirão com a análise do problema no âmbito dos governos

municipais, no sistema educativo e da saúde, além de aprofundamento dos

estudos que envolvem a burocracia no Poder Judiciário.

É preciso desatar o nó da burocracia se quisermos acelerar o nosso

desenvolvimento.

*Ruy Martins Altenfelder Silva, presidente do Conselho Superior de

Estudos Avançados da Fiesp, é presidente da Academia Paulista de

Letras

------------------------Valor Econômico 20 05 2009

A era do modelo hegemônico de

economia de mercado pertence ao

passadoPode não ser o momento

definidor

Martin Wolf

Podemos supor que a era do modelo hegemônico de economia de

mercado pertence ao passado

Será a crise atual um divisor de águas, com a globalização liderada pelo

mercado, o capitalismo financeiro e o predomínio ocidental de um lado e o

protecionismo, regulamentação e predomínio asiático do outro? Ou será que os

historiadores preferirão julgá-lo como um evento causado por tolos,

significando pouco? Meu palpite pessoal é que ele ficará no meio termo. Nem é

a Grande Depressão, uma vez que a resposta política tem sido tão

determinada, nem é o capitalismo de 1989.

Examinemos o que sabemos e o que não sabemos a respeito do seu impacto

sobre a economia, finanças, capitalismo, Estado, globalização e geopolítica.

Sobre a economia, já sabemos cinco coisas importantes. Primeiro, quando os

EUA contraem pneumonia, todos adoecem gravemente. Segundo, esta é a mais

grave crise econômica desde a década de 1930. Terceiro, a crise é global, com

um impacto particularmente grave sobre países que se especializam em

exportações de bens manufaturados ou que dependeram de importações

líquidas de capital.

Quarto, os formuladores de política promoveram os mais agressivos estímulos

fiscais e monetários e socorros financeiros já vistos. Por fim, este esforço

trouxe algum sucesso: a confiança está voltando e o ciclo de estoques deverá

gerar alívio. Como observou Jean-Claude Trichet, presidente do Banco Central

Europeu (BCE), a economia global está "próxima do ponto de inflexão", com o

que ele quis dizer que agora a economia está declinando a uma taxa

decrescente.

Podemos também conjeturar que os EUA liderarão a recuperação. Os EUA são

mais uma vez o mais importante país keynesiano do mundo. Podemos supor,

também, que a China, com seu gigantesco pacote de estímulo, será a economia

mais bem sucedida do mundo.

Infelizmente, há pelo menos três grandes coisas que não podemos saber. Até

que ponto os excepcionais níveis de endividamento e queda no patrimônio

líquido gerarão um aumento sustentado nas desejadas economias das famílias

de consumidores gastadores de outrora? Por quanto tempo poderão persistir os

atuais déficits fiscais até os mercados exigirem maior remuneração pelo risco?

Poderão os bancos centrais articular uma saída não inflacionária das políticas

não convencionais?

Nas finanças, a confiança está voltando, com os spreads entre ativos seguros e

de risco diminuindo para níveis menos anormais e uma (modesta) recuperação

nos mercados. A administração dos EUA conferiu ao seu sistema bancário um

razoável certificado de saúde. Os balanços patrimoniais do setor financeiro,

porém, explodiram nas décadas recentes e a solvência dos devedores está

deteriorada.

Podemos supor que as finanças terão uma recuperação nos próximos anos.

Podemos estimar, também, que seus dias de glória estão distantes delas por

décadas, pelo menos no Ocidente. O que não sabemos é até que ponto irá a

"desalavancagem" e a subsequente deflação de balanços patrimoniais na

economia. Tampouco sabemos em que medida o setor financeiro conseguirá se

desvincular das tentativas de impor um regime regulatório mais eficaz. Os

políticos deveriam ter aprendido com a necessidade de socorrer sistemas

financeiros abarrotados de instituições tidas como grandes e interconectadas

demais para falir. Temo que interesses concentrados subjuguem o interesse

geral.

O que dizer sobre o futuro do capitalismo, sobre o qual o "Financial Times"

publicou sua série fascinante? Ele sobreviverá. O comprometimento da China e

Índia com uma economia de mercado não mudou, a despeito desta crise,

apesar de que ambos ficarão mais nervosos em relação às finanças irrestritas.

Pessoas situadas do lado do livre mercado insistirão em afirmar que o malogro

deveria ser creditado mais na conta dos reguladores do que na dos mercados.

Existe uma grande verdade nisto: os bancos são, afinal, as instituições

financeiras mais regulamentadas. Este argumento, porém, fracassará

politicamente. A disposição de confiar na livre atuação das forças de mercado

nas finanças foi prejudicada.

Podemos supor, portanto, que a era do modelo hegemônico de economia de

mercado pertence ao passado. Os países adaptarão, como sempre fizeram, a

economia de mercado às suas próprias tradições. Eles agirão assim, porém,

com maior confiança. Como teria dito Mao Tsé-Tung, "que floresçam mil flores

capitalistas". Um mundo com muitos capitalismos será complicado, mas

divertido.

Menos claras são as implicações para a globalização. Sabemos que a enorme

injeção de recursos governamentais "desglobalizou" parcialmente as finanças, a

um grande custo para os países emergentes. Sabemos, também, que a

intervenção do governo na indústria tem um forte matiz nacionalista. Sabemos,

igualmente, que poucos líderes políticos estão preparados para se aventurar em

prol do livre comércio.

A maioria dos países emergentes concluirá que acumular vastas reservas

cambiais e limitar os déficits em conta corrente é uma estratégia sólida. Isto

possivelmente gerará outra rodada de "desequilíbrios" globais

desestabilizadores. Este parece ser um resultado inevitável de uma ordem

monetária internacional imperfeita. Não sabemos de que forma a globalização

sobreviverá a todos este estresse. Estou esperançoso, mas não tão confiante.

O Estado, enquanto isso, está de volta, mas também parece cada vez mais

falido. A dívida do setor público como porcentagem do PIB provavelmente

dobrará em muitos países avançados: o impacto fiscal de uma grande crise

financeira pode, fomos lembrados, ser tão oneroso como uma guerra em

grande escala. Isto, portanto, representa um desastre que governos de

economias avançadas com baixo crescimento não poderão permitir que se

repita em uma geração. O legado da crise também limitará a generosidade

fiscal. A tentativa de consolidar as finanças públicas dominará a política por

anos, talvez décadas. O Estado está de volta, portanto, mas ele será o Estado

na condição de invasor intruso, não de esbanjador.

Por último, mas não menos importante, o que esta crise significa para a ordem

política global? Neste caso, sabemos três coisas importantes. A primeira é que

a crença de que o Ocidente, por mais que seja amplamente malvisto pelos

demais países, pelo menos soube como gerenciar um sistema financeiro

sofisticado que sucumbiu. A crise causou dano extremamente grave ao

prestígio dos EUA, em particular, apesar de o tom do novo presidente

certamente ter ajudado. O segundo é que os países emergentes e, acima de

tudo, a China, agora são protagonistas centrais, como foi demonstrado na

decisão de realizar dois encontros estratégicos do Grupo de 20 países

importantes no nível de chefe de governo. Agora eles são elementos vitais na

formulação da política global. O terceiro é que estão sendo feitas tentativas de

modernizar a governança global, especialmente nos recursos crescentes que

estão sendo repassados ao Fundo Monetário Internacional e na discussão da

mudança dos pesos dos países que o compõem.

Só podemos conjeturar sobre quão radicais se tornarão as mudanças na ordem

política global. Os EUA provavelmente despontarão como o líder indispensável,

despojado das ilusões do "momento unipolar". O relacionamento entre EUA e

China será mais central, com a Índia esperando por sua oportunidade. O peso

econômico e o poder relativo dos gigantes asiáticos seguramente aumentarão.

A Europa, enquanto isso, não está tendo uma boa crise. Sua economia e

sistema financeiro comprovaram ser muito mais vulneráveis do que muitos

esperavam. Até que ponto um conjunto de instituições reequilibradas e

modernizadas refletirá as novas realidades, porém, é algo, por enquanto,

desconhecido.

Qual é, pois, a conclusão? Meu palpite é que esta crise acelerou algumas

tendências e confirmou que outras - particularmente em crédito e débito - são

insustentáveis. Ela danificou a reputação do ofício da economia. Ela deixará um

legado amargo para o mundo. Mesmo assim, porém, não indicará nenhum

divisor de águas histórico. Parafraseando o que as pessoas diziam por ocasião

da morte de reis: "O capitalismo está morto; vida longa ao capitalismo".

Martin Wolf é colunista do "Financial Times".

=================================================

OUTRAS NOTÍCIAS

O Estado de S.Paulo 20 05 2009

Fundos de pensão e BNDES querem até

44% do capital da Brasil Foods

Eles pretendem comprar um volume expressivo de ações na oferta pública que

a nova empresa vai fazer em julho

Irany Tereza, David Friedlander e Ricardo Grinbaum

Os fundos de pensão - que controlam a Perdigão - e o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) planejam comprar pelo menos

50% - se possível até 65% - das ações a serem emitidas até o fim de julho pela

Brasil Foods, a companhia formada por Sadia e Perdigão. A oferta dos papéis

para reforçar a companhia deverá atingir R$ 4 bilhões. Com essa compra

agressiva, os fundos querem ampliar, de 26% para 35%, sua participação no

capital total da nova empresa. O BNDES ficaria com algo como 9%. Juntos,

passariam a ter 44% da Brasil Foods.

Os fundos contam com o BNDES para criar um grupo de acionistas afinado e

forte o suficiente para definir os rumos da Brasil Foods, sem depender de

outros sócios. Pertencentes a estatais, são liderados pela Previ, do Banco do

Brasil. Deverão investir de R$ 1,3 bilhão a R$ 2 bilhões.

O BNDES planeja investir de R$ 1 bilhão a R$ 1,5 bilhão, segundo apurou o

Estado. A intenção é comprar um grande volume de ações mesmo que a

demanda pelos papéis seja forte, o que mostraria que o interesse do BNDES é

fazer uma composição estratégica com os fundos e não apenas garantir o

sucesso da operação. Outros fortes interessados são dois grandes acionistas da

Perdigão: a Weg e a família do chinês Shan Ban Chun, que vendeu a Eleva para

a Perdigão em outubro de 2007.

A composição acionária definitiva, no entanto, ainda vai depender de um ponto

da legislação chamado direito de prioridade: ele garante aos sócios da empresa

ofertante o direito de fazer a subscrição das ações antes dos outros. Hoje, os

acionistas da Perdigão têm esse direito. Os da Sadia, não.

É que a oferta de ações será feita pela Perdigão, portanto apenas seus sócios

podem exercer o direito de prioridade. As famílias Fontana e Furlan, da Sadia,

só passam a ter a mesma vantagem no momento em que a incorporação da

Sadia pela Perdigão for sacramentada, o que pode levar cerca de 60 dias. Como

os acionistas da Sadia querem ter preferência, criou-se uma corrida contra o

relógio.

"Se a incorporação for concluída antes da oferta pública não há problema,

porque os sócios da Sadia já terão o direito de prioridade", diz um executivo

envolvido na operação. "Se ocorrer antes de a incorporação ser completada,

vamos ter que ver". Se isso ocorrer, a decisão será arbitrada pela Comissão de

Valores Mobiliários (CVM).

Executivos que participam da operação avaliavam ontem que a incorporação da

Sadia pela Perdigão ficará pronta depois da oferta de ações. Isso porque há

pressa em capitalizar a Brasil Foods, que estreia com dívida de mais de R$ 10

bilhões, herdada de Sadia e Perdigão.

O grupo que controla a Sadia é formado por sete famílias, com centenas de

pessoas, cada um com uma ideia diferente do que fazer agora. "Uns querem

continuar na nova empresa, outros querem abrir negócio próprio e há os que

querem pegar o dinheiro, mas ainda não sabem o que fazer", diz o membro de

uma dessas famílias.

Perdigão e Sadia já ensaiaram unir suas operações várias vezes. Em outubro do

ano passado, depois que a Sadia anunciou perdas que chegaram a R$ 2,6

bilhões com derivativos cambiais, seus representantes procuraram a Perdigão e

negociaram um acordo de preferência.

Esse acordo venceu em março e os acionistas da Sadia, então, passaram a

procurar fundos de investimentos dispostos a entrar na companhia.

Um desses fundos, o Tarpon, chegou a fazer uma oferta de R$ 2 bilhões. Os

acionistas da Sadia preferiram continuar a conversar com a Perdigão. Mas o

negócio só se concretizou por causa das dificuldades financeiras da Sadia.

Os acionistas culparam o ex-diretor financeiro Adriano Ferreira, que foi

demitido. Segundo os controladores da Sadia, ele teria feito operações de alto

risco com derivativos sem consultar o conselho de administração.

Os fundos de pensão mandaram incluir uma cláusula especial nos documentos

da nova empresa. Ela exige que as informações financeiras circulem

abertamente na Brasil Foods, para impedir que se repita o ocorrido na Sadia.

-----------------------------------------------O Estado de S.Paulo 20 05 2009

Legislação deve provocar alta de tarifas

Andrew Martin*, THE NEW YORK TIMES

Os cartões de crédito têm sido, desde há muito, um excelente negócio para

pessoas que pagam as contas em dia e por inteiro. Enquanto as

administradoras de cartões impunham multas e tarifas punitivas para os que

atrasavam os pagamentos, os melhores clientes colheram recompensas em

saques de dinheiro, milhagens aéreas e outros benefícios nos últimos anos.

Agora, o Congresso pretende limitar as multas a credores mais arriscados, que

se tornaram fonte importante de bilhões de dólares de receita com tarifas. Para

compensar a receita perdida, as administradoras de cartões vão atrás dos bons

credores.

Os bancos provavelmente recorrerão a tarifas anuais, reduzindo os saques em

dinheiro e outros programas de premiação, e cobrando juros imediatamente

após uma compra, em vez de conceder um período de graça de algumas

semanas, segundo funcionários de bancos e associações comerciais.

"Será um negócio diferente", disse Edward L. Yingling, o presidente executivo

da American Bankers Association (ABA), que vem pressionando o Congresso

por uma legislação mais leniente em favor dos maiores bancos. "Os que

gerenciam bem o crédito em certa medida subsidiarão os que têm problemas."

Enquanto esvaziam as fileiras de usuários de cartões arriscados para lidar com

a recessão econômica, grandes bancos, incluindo American Express, Citigroup,

Bank of America, já começaram a elevar taxas de juros, e alguns têm mirado

os consumidores que pagam as contas em dia.

A legislação aprovada ontem pelo Senado não impõe teto aos juros, por isso os

bancos podem continuar a aumentá-los, ainda que num ritmo mais lento e com

mais transparência. "Haverá uma precificação única e, por conseguinte,

veremos que o setor ficará mais igualitário em termos de base de receita",

disse David Robertson, publisher do Nilson Report, que acompanha o setor de

cartões.

As pessoas que pagam rotineiramente o saldo de seu cartão de crédito vêm

desfrutando do equivalente a uma corrida de graça, disse ele, porque muitas

não tiveram de pagar tarifa anual e somam pontos para viagens aéreas e

outros benefícios. "Apesar de todas as coisas terríveis que foram ditas, vocês

estão ganhando muito dinheiro", disse ele. "Um terço dos clientes de cartões de

crédito, 50 milhões de pessoas, conseguiu um grande negócio."

Robert Hammer, um consultor do setor, disse que a legislação poderá ter um

efeito geral de encorajar administradoras de cartões a se tornarem ainda mais

dependentes das tarifas tanto de clientes marginais como dos usuários de

cartões com bom registro de crédito, que são chamados de deadbeats

(malandros ou parasitas) no jargão do setor porque geram pouca receita com

tarifas.

"Eles não são organizações de caridade. Eles têm acionistas aos quais prestar

contas", disse ele, referindo-se aos bancos e administradoras de cartões. "A

brecha que sobrar no modelo será explorada por eles." Os bancos costumavam

dar cartões de crédito somente aos melhores clientes e cobrar deles uma taxa

de juros fixa de cerca de 20% e uma taxa anual. Mas, com o relaxamento das

leis de usura em alguns Estados e a pronta disponibilidade de crédito no fim

dos anos 1980, os bancos começaram a oferecer cartões com diferentes taxas

de juros e tarifas, associando a precificação ao risco de crédito do usuário do

cartão.

Isso ajudou a derrubar as taxas de juros para muitos consumidores, mas elas

subiram para os usuários de maior risco, que se tornaram uma fonte

significativa de receita para o setor. A recente recessão econômica questionou

essa fórmula e os bancos começaram a se desfazer dos clientes mais arriscados

e baixar seriamente seus limites de crédito, à medida que a recessão se

acelerava.

Agora, um coro crescente de consumidores que saldam as contas todo mês

está reclamando dos períodos gratuitos encurtados, das novas tarifas ocultas e

das taxas de juros mais altas.

O setor diz que as propostas obrigarão os bancos a emitir menos cartões a um

custo maior para os atuais usuários. Citigroup e Capital One remeteram os

comentários à ABA. Discover e American Express não quiseram comentar.

*Andrew Martin é jornalista