História da Formação dos Estados na Europa

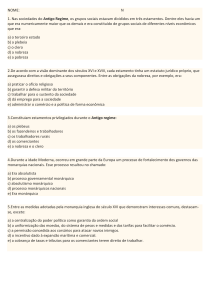

I

OS ESTADOS FEUDAIS E A ESTABILIZAÇÃO DO ESTADO CONTEMPORÂNEO

No período feudal a força unificadora da Igreja e a memória persistente da Roma antiga

estavam presentes no cenário europeu. As estruturas das comunidades medievais eram complexas,

nunca tinha havido a ideia de soberania do rei sobre a terra e o povo, e muito menos um Estado

constituído. Um monarca medieval apenas tinha relações políticas diretas com um número restrito

de indivíduos, o poder deste assentava na posse de terras e no facto de outros proprietários de

terras o reconhecerem como mais poderoso e estarem dispostos a render-lhe homenagem. Ante um

contrato feudal, o suserano comprometia-se a proteger o seu vassalo, ao passo que este lhe jurava

fidelidade. Todavia, um vassalo tinha a possibilidade de estabelecer contratos com vários suseranos,

o que podia relativizar muito o seu dever de lealdade.

A Europa medieval não conhecia Estados com base no território, mas sim em laços pessoais

que assentavam-se em contratos feudais. Com o sistema feudal desenvolveu-se um estado

corporativo, o príncipe e seus vassalos partilhavam a soberania das terras, enquanto o príncipe ou os

grande senhores feudais procuravam consolidar o seu poder.

A partir do século XI, as pessoas saíram do isolamento das aldeias, a circulação de

mercadorias deu-se ao mesmo tempo que a das notícias. O antigo direito romano não foi totalmente

esquecido, continuou a ser elaborado na igreja. As cidades tinham todo o interesse em dotar as suas

instituições de preceitos jurídicos, para conservarem a ordem interna e combaterem as usurpações

dos senhores feudais.

Os juristas afirmavam o princípio fundamental do direito romano, princeps legibus solutis, o

príncipe não se encontra limitado pelas leis, visto que é ele quem as faz. Os juristas formados em

direito romano, forneciam aos reis e príncipes territoriais A IDEIA DE um tipo novo de soberania:

apenas o soberano tinha o poder de estabelecer o direito e fixar as leis segundo as quais o Estado

devia se regido. No entanto, este princípio estava pouco de acordo com a sociedade medieval.

Reinava uma anarquia considerável, era considerado natural que se fizesse impor a própria justiça,

inclusive pela força – cada um podia, a qualquer momento, travar uma disputa com quem quisesse.

Ao longo da Idade Média houve várias tentativas de instaurar a paz pública, mas na falta de um

Estado forte capaz de respeitar a vontade real, todas essas tentativas fracassaram.

Havia reinados QUE objetivavam alterar ESTE paradigma. A Sicília de Frederico II (1194 –

1250) era um reino administrado por uma rede apertada de burocratas, uma elite dependente de um

único soberano e formada em disciplinas jurídicas, um país dividido em distritos segundo uma

hierarquia clara e precisa. Os funcionários reais recebiam soldos fixos . O Estado participava

diretamente da vida económica. O Estado organizado por Frederico esforçava-se por estar em todo o

lado, cada ofício estava regulamentado em pormenor, bem como a vida quotidiana dos indivíduos,

chegando até mesmo às regras de preservação da água e do ar. O Estado também se imiscuía na vida

privada dos indivíduos: era proibido o casamento com estrangeiros. O poder do Estado era absoluto,

a punição dos crimes era da responsabilidade do soberano e dos funcionários reais.

O primeiro Estado moderno e duradouro formado na Europa foi a França. Na era do rei Filipe

Augusto (1165 – 1223), em face da necessidade de administrar o território do Estado, houve o

desenvolvimento do aparelho burocrático – marca do Estado moderno-, que era manifestamente

inspirado no modelo eclesiástico. No século XII, o Conselho do rei fora substancialmente modificado.

O antigo círculo dos grandes senhores feudais que aconselhavam o rei transformara-se num órgão de

governo e de justiça composto por pequenos cavaleiros, religiosos e burgueses, versados em direito

romano, nomeados e pagos pelo rei. Assim se constituiu uma administração central, independente

dos grandes senhores do reino.

No início do século XIV, existiam já em França os elementos fundamentais de um Estado

moderno e centralizado, tal como viria a aparecer na sua forma acabada com Luís XIV.

Ressalta-se que os Estados que apareceram em cena depois do fim da Idade Média não eram

estruturas centralizadas governadas por um rei que chamara a si todas as instâncias de comando. A

realeza da França, apesar da tendência absolutista, apenas exercia indiretamente a sua soberania, a

administração real estava circunscrita dentro de limites rigorosos. Até à Revolução, a realeza

francesa passou em toda a Europa por um modelo de centralização estatal, no entanto, ela exerceu

apenas um poder indireto, cuja missão era servir de árbitro entre as regiões mais ou menos

autónomas.

A evolução dos Estados europeus ia no sentido da separação e do controlo dos poderes: o

princípio da sua separação –Montesquieu no século XVIII . Este pluralismo de poderes inerente ao

Estado foi ameaçado da mesma forma pelas tentativas do soberano de açambarcar sem partilha a

totalidade da soberania real.

O facto de não ter havido à partida a concentração do poder estatal nas mãos de um só

homem, deve-se a vários fenómenos. O primeiro era a separação dos poderes espiritual e temporal,

estabelecida depois da “questão das Investiduras” que dilacerou a Idade Média. Os soberanos

temporais continuavam a ser príncipes “pela graça de Deus” eram ungidos e consagrados. A

separação dos poderes temporal e espiritual conduziu a longo prazo à secularização do poder do

Estado. A par desta separação dos poderes espiritual e temporal, havia outro impedimento à

concentração do poder estatal: a dualidade estatal, ou seja, a oposição entre os príncipes e os

Estados, herdada do feudalismo.

As terras e o poder foram partilhados entre os príncipes e os nobres, e este estado de coisas

ainda perdurava durante a Alta Idade Média, enquanto os soberanos iam consolidando e

aumentando o seu poder graças ao controle de uma burocracia de funcionários hierarquizados,

lançando simultaneamente as bases do Estado moderno. O domínio direto da terra e dos homens ia

sempre contra o poder da alta nobreza detentora de terras, contra a sua jurisdição e privilégios –

mas os soberanos da Europa Central e Ocidental nunca conseguiram abolir completamente esses

obstáculos herdados do feudalismo, transformados sob a forma de associações, corporações, que se

uniam frequentemente em bloco contra o soberano nas assembleias regionais, as quais são

percursoras de nossos parlamentos atuais.

O exemplo clássico da formação deste equilíbrio de poderes entre a Coroa e os Estados é a

Inglaterra – no decorrer do século XII, sobretudo no reinado de Henrique II. Os vassalos reais, barões

e cavaleiros, eram pressionados de diversas maneiras, por exemplo, tinham que pagar impostos

elevados para que um feudo pudesse passar de um pai falecido para seu filho. No início do século

XIII, podia pensar-se que a monarquia inglesa consolidara o seu poder mais do que qualquer outra no

continente. No entanto, nem o rei de Inglaterra podia governar de forma duradoura contra a

nobreza.

O rei inglês João (167-1216) reclamou um pesado imposto de guerra aos seus vassalos que

não o tinham seguido. Com isso foi além do que lhe permitia o poder real, obrigando-se a ceder face

à oposição da alta nobreza do clero. O rei necessitou assegurar inúmeras garantias aos diversos

estados do reino inglês: restituição dos direitos tradicionais dos grandes vassalos, renúncia da Coroa

às medidas coercitivas, melhoria do estatuto jurídico para todos os cidadão livres Esta proclamação

real recebeu o nome de Magna Charta Libertatum – grande carta das liberdades. Depois da Carta

Magna, a assembleia da alta nobreza – parlamentum, foi encarregada de decidir os impostos que os

barões tinham de pagar à Coroa. Assim se foi elaborando, a pouco e pouco, o duplo sistema de poder

da monarquia e dos estados constituídos, que marcou não apenas a história da constituição inglesa,

mas também todos os Estados europeus do séculos XVIII e XIX. Foi sobre estas bases que se

desenvolveu o Estado constitucional parlamentar da era moderna.

Assim surgiram dois níveis de organização política. De um lado havia o próprio Império, cujo

chefe – o imperador – exercia um poder mais simbólico do que real, ao passo que os estados

ocupavam face a ele uma posição afirmada desde o início, abaixo do imperador, os príncipes

religiosos e laicos entre os quais, a partir do século XIII, os príncipes-eleitores ocupavam uma posição

preeminente, pois elegiam o soberano do Santo Império, mais abaixo, as cidades dos Império - os

condes e cavaleiros “imediatos”. Todos estes se reuniam nas “assembleias do Império”.

Os reis e príncipes europeus não foram os únicos a contribuir para a formação e estabilização

dos Estados modernos. Também é preciso considerar as forças intermediárias: parlamentos, estados

e assembleias regionais (que muitas vees funcionaram como obstáculo à constituição do Estad tal

como hoje o concebemos, pois competiam com o centro político em matéria legislativa (faziam leis),

fiscal, etc.

II

Cristianismo e razão de Estado

“Na Europa cristã da alta Idade Média, as formas de soberania eram pouco eficazes; elas

dependiam em grande parte da pessoa e da personalidade de cada príncipe, do poder local da sua

Casa, das suas relações com os outros poderes – os estados e a Igreja” (Schulze).

Ao ritmo que a Idade Média chegava ao fim, os príncipes da Europa executavam cada vez

menos o seu principal dever: garantir jurídica e efetivamente a proteção dos seus subordinados

contra os inimigos internos e externos. Nos séculos XIV e XV, a história do continente europeu sofreu

de uma “forte tendência para a catástrofe”.

A vaga de temor ergueu-se em 1309 com a Crise de Avinhão, e desde então, segundo

Schulze, não parou de crescer; como é referido através dos seguintes episódios: em 1339, dá-se o

início da Guerra dos Cem Anos; as fomes e as epidemias; o Grande Cisma do Ocidente, entre 1378 e

1417; as revoltas em 1381/1382 pela qual França e Inglaterra são agitadas; e assim, sucessivamente,

até à queda de Constantinopla em 1453.

Uma sequência interminável de desastres e más notícias veio abalar o cristianismo durante

um século e meio.

O excesso de população na Europa e a sua atrasada agricultura tradicional causava a

subalimentação crónica e ampliava a sensibilidade às epidemias, que a devastavam periodicamente.

Esta situação de crise generalizada deu origem às várias perturbações sociais: motins

urbanos, revoltas camponesas, assaltos de bancos senhores empobrecidos; fazendo parte da vida

quotidiana de todos.

“O povo não pode conceber o seu destino e os acontecimentos desta época senão como uma

série de atos de corrupção e exploração, de guerras e pilhagens, de fomes e epidemias. (…) as

ameaças permanentes de uma justiça implacável, o medo do inferno e das bruxas, tudo isso gerava

um ambiente permanente de insegurança geral…” (Huizinga).

A vida de todos os Homens era observada como ameaçada, independentemente do seu

estatuto social, o que gera revoltas contra o poder.

A ordem laica estava despedaçada, assim como a ordem religiosa; no ano de 1409 conheceu

três papas, o de 1410 três imperadores. A ordem terrestre desmoronava-se e com ela perdia-se o

conceito da ordem medieval.

Tomás de Aquino (1225-1274), definira o reino terrestre como uma parte do reino divino,

acreditando que Deus fixou as formas e os modelos de toda a vida humana em coletividade e, por

isso, as modificações da soberania e da sociedade eram imagináveis, sendo consideradas ainda

pecados contra os mandamentos divinos.

Aproximadamente dois séculos depois esta teoria é contestada por filósofos como Ockham

ou Jean Buridan, que valorizavam os fenómenos afirmando que apenas estes são reais; Deus e a sua

ordem escapam ao conhecimento, pois encontram-se para além do alcance dos instrumentos lógicoconceptuais.

“Não nos mostra a experiência quotidiana que este mundo não obedece a nenhum plano

divino, mas sim aos caprichos da Deusa Fortuna, cujos instrumentos, a Roda, simboliza a mudança

incerta e constante?” (Maquiavel)

“A ação de Deus no mundo tornou-se ininteligível, os homens parecem votados a um destino

cego; além disso, a experiência mostra que eles se preocupam pouco com a salvação da sua alma;

pelo contrário, todos os homens são maus e seguem aos seus maus instintos sempre que têm

oportunidade.” (Maquiavel)

A proteção necessária para projetar todas as vicissitudes do destino era o Estado – Il stato –

que Maquiavel é o primeiro a conceptualizar nas suas relações com a organização política da

soberania. A noção de res republica herdada de Aristóteles e de Cícero, não significava a República,

mas sim uma comunidade. No entanto, Maquiavel e os seus contemporâneos, quando se referiam ao

Estado, tinham em pensamento uma ideia de soberania que ainda não tinha sido criada sob essa

forma: de uma situação pública concentrada sobre um território próprio, e que era, sem qualquer

transcendência, a única razão de ser de si mesma.

Não só a soberania se tornara incerta; a constituição sofria as mesmas vicissitudes;

Maquiavel conheceu Florença sob três formas políticas – república, monarquia, tirania.

A natureza do Estado para este era a força, a possibilidade de dominar as ilusões do destino

graças à virtù, energia política, com o objetivo de manter o Estado, a todo o custo e por todos os

meios. A proteção do Estado e do seu poder, tanto interna como externamente, não necessita de

qualquer justificação: os fins justificam os meios; chegando ao ponto de convidar o homem a amar a

pátria mais do que a sua alma.

“o Homem não pode viver de acordo com o mundo sem ofender a Deus.” (Guicciardini)

As vicissitudes dos Estados seguem leis diferentes da religião ou da moral pessoal. Este ponto

é ilustrado por Maquiavel, através do exemplo de César Borgia.

O Estado tem as suas próprias regras, a sua razão, e essa deve determinar o comportamento

dos príncipes se estes quiserem ser bem-sucedidos.

O próprio conceito de razão de Estado aparece pela primeira vez em Guicciardini, que

justifica desta forma o massacre dos prisioneiros pisanos: “o acto não é cristão, mas responde à

razão e costumes dos Estados.” (Guicciardini)

Existiam diversos ideais quanto à organização do Estado, para que a razão deste pudesse ter

o máximo de eficácia.

“As aspirações do povo têm mais justificação do que as aspirações dos grandes; estes visam a

opressão, ao passo que o povo apenas pretende a proteção contra a opressão.” (Maquiavel)

Segundo Filippo dei Neli, contemporaneo de Maquiavel, apenas o domínio absoluto dos

Medici permitiria afirmar o Estado de um modo duradouro e resolver por fim os seus problemas

políticos. A Itália dos séculos XV e XVI foi o ponto focal do espaço europeu e o centro vital da cultura

europeia; aquilo que não se encontrava, em contrapartida, era um Estado forte, ao serviço da

própria razão e, consequentemente duradouro.

Esse tipo de Estado foi surgindo progressivamente, noutra parte da Europa, e permaneceu

durante muito tempo uma utopia.

A Utopia, de Thomas More, é uma contestação à pobreza e aos males da época, um modelo

de Estado ideal. Trata-se de um sistema matematicamente planificado no qual a razão humana

triunfa, com uma sociedade que aboliu todas as distinções entre homens e vive numa qualidade de

comunismo totalitário; descrevia com otimismo um Estado assente na razão depurada dos seus

cidadãos, espelho para os estadistas da sua época. Mais tarde, este idealista, foi canonizado pela

Igreja Católica, enquanto Maquiavel reside na consciência popular inglesa como “Old Nick”.

Diversas circunstâncias obstavam ou reprimiam o começo de Estados centralizados na

Europa. O problema mais grave era a lentidão dos transportes e da informação: quanto maior era

o reino, maior atraso havia na transmissão de mensagens entre o soberano e as administrações

das províncias, bem como nas decisões e da sua aplicação. A abundância de línguas e dialetos

constituía um obstáculo para a unificação, bem como a variedade dos usos e costumes regionais

ou locais; a acrescentar a isto havia ainda o grande número de poderes intermédios ou instâncias

que travavam o exercício da autoridade principesca: a Igreja tentava conservar a sua

independência em relação aos poderes laicos, e os seus servidores viam-se perdidos entre a

realeza e o papado. As cidades fortificadas colocavam um problema particular, defendiam os seus

direitos e eram bastante ricas para manter exércitos próprios. Quem não conseguia subjugar as

cidades do seu território aos impostos diretos e indiretos via falecer a mais poderosa fonte de

rendimentos das finanças do seu Estado. Por fim, existia ainda os estados, representados pelas

corporações, junto das quais o príncipe tinha de pedir a aprovação dos impostos

Porém, as forças centralizadoras foram crescendo a pouco e pouco, devido ao

enfraquecimento da nobreza.

Em 1445 a Coroa francesa forma o primeiro exército permanente e para poder suportar os

custos militares torna-se preciso melhorar a todo o custo a eficácia da administração das finanças. Os

rendimentos do Estado passaram a assentar sobre as regalias, ou seja, sobre a exploração

racionalizada de monopólios do Estado, como a moeda, as minas, o sal, as portagens, etc.; os

impostos em breve suplantaria todas as outras fontes de rendimentos. O reino de França instituiu os

impostos desde o século XIV: impostos indiretos, sobre as mercadorias e comércio, a extração e

venda de sal; e impostos diretos. Para recolher estes rendimentos, era necessário que existisse uma

burocracia e uma administração racional organizada; o funcionamento desta administração, vital

para o Estado, era assegurado por um corpo de funcionários especializados, controlados nas

províncias pelos tribunais financeiros. O rei de França conseguiu desde então prescindir da

cooperação dos estados, e a ampliação dos seus rendimentos permitiu-lhe aumentar a sua

independência de ação.

A Igreja teve de ceder cada vez mais às exigências do Estado. Desde 1309, sob a pressão de

França, o seu sucessor fora constrangido a aceitar o “cativeiro da Babilónia” em Avinhão e passara a

viver à sombra da Coroa francesa; o papado nunca se refez desta perda de poder e de prestígio. As

potências adversas a França recusaram-se a deixar seguir para Avinhão os lucros da Igreja

provenientes dos seus territórios e assumiram os principais direitos de soberania do papado. Em

meados do século XV, a Coroa de Inglaterra dispunha quase sem exceção dos bens da Igreja, da

atribuição das sinecuras e dos lucros do clero.

A realidade de guerra quase permanente, as perturbações internas e as rivalidades do

poder entre a Coroa, a nobreza e a Igreja levaram ao desenvolvimento do Estado moderno; sendo

o caso de Espanha um exemplo extremo, tanto política como geograficamente.

Em 1469, com o casamento entre Fernando, herdeiro ao trono de Aragão, e Isabel, herdeira

ao trono de Castela. Os dois Reyes católicos – título honorável que lhes foi conferido pelo papa –

tinham por principal objetivo a Reconquista., com o espírito de cruzada dos espanhóis uniram muito

as terras das duas Coroas; a crescente supremacia da língua castelhana serviu igualmente a

integração. A administração de Castela desenvolveu-se rapidamente graças às prerrogativas reais; a

Coroa reivindicou para si o pleno direito de legislar, em que as Cortes limitar-se-iam a efetuar

melhoramentos das leis existentes. Os impostos foram igualmente monopolizados, que brevemente

excluiu as Cortes, a nobreza e o clero. Obtendo ainda a autoridade interna, as Irmandades, isto é, os

organismos policiais que cuidavam pela segurança pública e pelos interesses das comunidades

urbanas, sendo reunidas na Santa Irmandade, encarregada em Castela, da jurisdição e execução dos

julgamentos, e que recebia ordens diretas do soberano, excluindo os nobres no recrutamento da

mesma; a Santa Irmandade fez reinar a ordem em nome da Coroa e tornou-se um dos pilares

essenciais do poder real.

Após a cruzada, impuseram a unidade religiosa nos seus domínios e, em 1492 publicaram um

édito que ordenava a população judaica a escolher entre a conversão ou a expulsão; esta medida foi

renovada mais tarde em relação à população muçulmana. Conseguiram assim, a unificação religiosa

do Estado e o disciplinamento do povo; a Igreja passara a ser um instrumento de poder do Estado,

conseguindo conquistar o direito exclusivo de nomear os titulares de cargos eclesiásticos mais

importantes do reino, e puderam ainda desviar uma parte dos dízimos para os cofres do Estado. No

entanto, instrumento supremo do poder político-religioso era a Inquisição, o tribunal supremo

encarregado de zelar pela unidade e pureza da fé católica, colocada sob o controlo direto da Coroa e

do Conselho do rei.

A unidade da fé e do Estado como meio de estreitar o laço entre os soberanos e os súbditos,

viria a relevar-se o meio decisivo de garantir a solidez interna dos Estados europeus modernos

durantes séculos vindouros.

Logo, a Reforma e a Contra-Reforma não compuseram somente mudanças seculares que

afetaram a fé, a Igreja, e a sociedade; eles foram também constituintes decisórios na constituição

dos Estados europeus.

No caso de Inglaterra, a separação de Henrique VII da sua primeira esposa, forneceu ao rei a

oportunidade de fazer aquilo que França nessa altura realizava: retirar ao papa todo o direito de

intervenção nos assuntos internos do reino. A votação do Parlamento, em 1534, pelo “Acto de

Supremacia” em que se proclamou o rei como o justo e legalmente chefe supremo da Igreja de

Inglaterra; o papa perdera esse poder e passara a ser apenas o bispo de Roma. O rei de Inglaterra

reinava agora sobre a Igreja episcopal e assumia as atribuições do papa em matéria de direito

canónico, de liturgia e de dogma.

Também no Santo Império Romano-Germânico, se revelou que a luta pelo poder do Estado

era extensiva aos combates pela Igreja; tinham sido aqui constituídas duas estruturas políticas que se

encontravam em concorrência. De um lado, havia o imperador e o Império, o último representado

pelos diferentes estados da Dieta; de outro, a multiplicidade dos territórios e das cidades que tinham

antecedido o Império no caminho para a estatização.

Carlos V tinha completo conhecimento de que esse vasto império, não conseguiria ser

transformado em Estado soberano sem limitar o poder do papado, instaurou assim uma Igreja do

Império. Esta fracassou, devido ao radicalismo da Reforma luterana e à oposição dos príncipes do

Império, que receavam a instauração de um poder imperial centralizado e que não concebiam o

“governo do Império” senão como instrumento dos interesses do Estado.

Nos territórios que tinham permanecido ligados ao catolicismo, as autoridades também se

esforçaram por colocar a Igreja sob o controlo do Estado.

Em meados do século XVI, podia parecer que a ideia de autonomia do Estado, tal como

Maquiavel a tinha comunicado, se vaporizara sob a tensão das disputas confessionais. Por um lado,

os Estados tinham obtido poder e acordo toda a vez que o príncipe conseguia estabelecer a sua

crença até às povoações mais longínquas; por outro, a fé religiosa tinha exposto a sua força de

convicção cada vez que entrava em concorrência com outra confissão.

Acreditava-se que a verdade devia imperar e que a unidade do reino de Deus na Terra

dependia dessa verdade. Os conflitos religiosos que afetaram a Europa na sequência da Reforma e da

Contra-Reforma incitaram a devastação total de alguns Estados.

Todas estas guerras que surgiram estavam, de facto, interligadas e faziam parte de um

idêntico conjunto europeu de guerras civis e religiosas; colocando também em causa a unidade da

Europa cristã, isto é, da soberania das ideias universais e supranacionais em política.

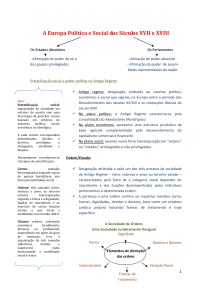

III

Leviatã

Com os tratados de Münster e Osnabrück terminou a Guerra dos Trinta Anos, tendo um novo

continente saído de um banho de sangue das guerras religiosas, sendo chegada a época dos estados

absolutistas.

Quando Luís XIV subiu ao trono, os estados gerais de França não eram convocados há meio

século, os parlamentos tinham-se degradado, todo o poder do Estado estava encarnado na pessoa

do rei, tendo Luís XIV afirmado “l’état c’est moi”. No entendimento deste autor1 que aqui estudamos,

esta afirmação não é petulante mas sim revolucionária.

Até então não se empregava a palavra Estado para se referir a França, mas sim a palavra

estados, pois havia vários. A palavra estados designava o conjunto do governo do príncipe, que

representava um dos estados, a par dos restantes estados, a Nobreza, o Clero, e o Povo (incluindo a

”burguesia”).

Assim, com esta afirmação de Luís XIV, o conjunto de poderes dos “estados” passaria de

agora em diante a unificar-se na Coroa, no Estado.

Esta ideia teve origem nas terríveis guerras civis que tinham dilacerado a França no final do

século XVI e vindo a renascer até à tomada de poder por Luís XIV em 1661.

Face à degradação de costumes, moral, normas politicas, fanatismo religioso das massas,

uma pequena elite de juristas, magistrados e outros pensadores, ergueu-se para explicar que toda a

autoridade capaz de por fim à guerra civilera preferível a esta última. Tinham como objetivo não a fé

mas a paz. Defendiam que as questões religiosas eram um assunto da igreja, pelo que não podiam

ser resolvidas pelas armas e não deviam afetar o estado.

Defendiam assim, a existência de uma monarquia forte como a única forma capaz de impor a

paz civil e porque o monarca surgia como fonte natural de toda a Lei.

Surgem ideias de um estado neutro e laico como a solução, cuja característica essencial do

estado é a sua soberania e por soberania devemos entender: “Poder Absoluto e Ilimitado no tempo

que o Estado possui”2.

Sendo um poder absoluto e ilimitado, apenas poder ser exercido por uma pessoa, isto é, o

Monarca, o único legislador. A justificação religiosa dos atos do monarca nem sequer se coloca pois,

o soberano assume-se neutro enquanto legislador. A soberania tem por objetivo um domínio justo, o

que significa que o soberano não pode mudar e variar a seu belo prazer.

Historicamente a posição do soberano assentava no antigo direito de realeza, mas nesta

época, entusiasmada pela lógica, este argumento já não era convincente. Era necessário um direito

positivo para justificar o nascimento e a existência do poder soberano.

Existia a ideia do tratado de soberania entre o povo e o príncipe, no entanto este era um

argumento igualmente importante no arsenal dos adversários do absolutismo. Mas Thomas Hobbes3

demonstrou que esta arma podia transformar-se num pilar do Absolutismo. Ele entendia que, e

1

Hagen Schulze, Estado e Nação na história da Europa.

Jean Bodin, Jurista e Filosofo do século XVI.

3 (1588-1679)

2

partindo da própria guerra civil, verificando-se que todos os homens nascem livres e iguais,

submetidos ao seu instinto e egoísmo, vão naturalmente entrar em confronto e em guerra uns

contra os outros. É este o estado primitivo da natureza humana, “o homem é um lobo para o

homem”.

Mas, como todos os homens temiam o poder da morte e desejavam ter uma vida agradável,

esforçavam-se por viver em paz. Assim, Hobbes entende que os homens tiveram que celebrar um

contrato mútuo no qual renunciam ao seu direito natural de se matarem uns aos outros.

Transferiram esse direito para o estado, que reúne em si, os poderes das várias partes envolvidas no

tratado.

O estado seria assim o monstro bíblico Leviatã, o super-homem artificial, detentor de toda a

força predadora do estado primitivo, o único responsável pela decisão da guerra e da paz, do amigo e

do inimigo, da vida e da morte.

Assim, só na pessoa do monarca a soberania do Estado se pode realizar sem partilha. Só

assim o Estado pode atingir o objetivo do pacto social: garantia da paz, proteção de todos os súbditos

em relação aos outros.

No fim da guerra dos trinta anos a França adquiria uma hegemonia incontestável. Na

segunda metade do século XVII, a França dominava a política europeia e Luís XIV comandava a

politica da França.

O rei encontrava-se à frente do Estado, ele era simultaneamente árbitro supremo, soberano

supremo e chefe supremo dos exércitos. Sozinho dirigia a política externa, as finanças, e a

administração e, em grande medida, a Igreja. Ele era a personificação da Lei, rex lex.

O absolutismo ia buscar as suas justificações a princípios fundamentais da monarquia

francesa, formulados pelos legistas, e à bíblia, na qual se apoiava o pregador4 da corte de Luis XIV,

que escrevia na sua Política Tirada das Sagradas escrituras, que o rei era o representante do poder

de Deus na terra.

A pessoa do rei era sacrossanta, MAS os soberanos terrestres deviam exercer com

moderação o poder que lhes era confiado pelo soberano dos céus, pois Deus iria pedir-lhes contas.

Em caso de abuso, o súbdito podia apenas rezar para que o príncipe mudasse de ideias, mas

nunca lho pedir diretamente, pois o poder do soberano era absoluto.

Em termos de organização do país, destacamos a corte, o conselho de estado do rei, os organismos

centralizados, os intendentes e o exército permanente.

A corte era o palco da glória real, onde se venerava o rei, Não havia maior honra do que ser

admitido na corte e assim, o rei conseguiu dominar a nobreza feudal, as famílias mais distintas do

país que tinham abandonado os seus castelos para se instalarem em Versalhes.

O Conselho de estado do rei, organismo de decisão, encontrava-se separado da corte. Os

membros da alta nobreza já não herdavam o direito de fazer parte do conselho, o rei podia por vezes

convocá-los para pedir conselho, honra essa que deviam apenas à graça do monarca. Em segundo

lugar eram chamados os especialistas da alta administração, nobre de pluma, que eram muitas das

vezes burgueses que deviam o titulo à função que desempenhavam. O conselho encontrava-se

4

Jacques-Bénigne Bossuet

dividido em três grandes secções: as finanças, o comércio e a justiça. O conselho emitia as decisões

coletivas que passavam por decisões pessoais do monarca.

A execução das decisões era confiada a organismos centralizados, secretariados do Estado;

superintendência geral das finanças (que constituíam formas primitivas dos departamentos

ministrais). Abaixo estendia-se uma vasta rede da administração real.

No absolutismo francês tínhamos ainda a instituição dos intendentes, cujos poderes eram

incomparavelmente maiores do que os dos atuais governadores civis.

Luís XIV dividiu a França em 35 distritos, entregando cada um deles a um intendente de

justiça, politica e finanças, que era um representante do poder central. O intendente era o puro

instrumento do poder, o protótipo perfeito do funcionário central, unicamente preocupado com a

eficácia.

Quanto ao exército permanente, tinha cerca de 100 000 homens sob o comando do rei, que

servia igualmente a unidade do estado, e que até à revolução francesa permaneceu um instrumento

dócil nas mãos da coroa.

O estado preparava-se para ser omnipresente, chegando mesmo a penetrar no meio mais

burguês de todos, a economia. Aqui nasce o mercantilismo, a ideia de que a grandeza e a glória do

soberano dependiam da prosperidade económica do Estado, e assim, este deveria intervir e

regulamentar a economia ao pormenor.

A teoria era que, para um país enriquecer, tinha de tirar dinheiro a outros países, assim é

preciso vender o máximo possível de mercadorias e importar o mínimo.

O estado tem o dever de estimular as indústria, com o objetivo de exportar e manter um

sistema eficaz de impostos para retirar os lucros dos particulares.

Os resultados desta politica foram extraordinários, os produtos ultrapassavam a qualidade

dos outros produtos europeus, a melhoria das condições de transporte, rendimentos enormes para o

Estado, não tinha equivalente na europa.

Era o modelo de êxito estatal que todos os europeus tinham à frente dos olhos em 1700.

Na passagem do século XVII para o século XVIII estávamos perante um mundo ainda limitado

a tradições, cujos valores da antiguidade ainda serviam de base à sociedade e ao estado atual. A

revolução do absolutismo chocava pela inércia mantendo hábitos e privilégios profundamente

enraizados. O poder dos soberanos ainda não estava uniformemente difundido por toda a França, a

transmissão das notícias ainda era pouco mais rápida do que na Roma Antiga. Algumas províncias

ainda mantinham a sua própria organização, na qual estava representada a nobreza, o clero e as

cidades. Estas províncias tinham de dar o seu acordo para a subida de impostos da coroa, mas

também decidiam os impostos locais e gozavam de bastante autonomia em matéria económica e em

muitas outras questões.

Alguns governos dos estados providenciais tinham jurisdições autónomas com tribunais

próprios que reforçavam a sua autonomia face ao poder central e limitavam muito a autoridade dos

intendentes reais.

Nunca houve uniformidade em dois domínios essenciais da soberania: a jurisdição e as

finanças. A Coroa nunca conseguiu unificar sobre o mesmo regime as terras de direito romano, ao

sul, às do direito comum, ao norte. Cada província insistia em julgar segundo o seu direito comum,

fixado no seculo XVI, completado pela jurisprudência, sendo o direito da coroa apenas mais um entre

os outros. Quanto aos impostos, as várias províncias tinham diferentes regimes de impostos, sendo

que a maioria da população se encontrava sobrecarregada de impostos, ao contrário de um grande

número de privilegiados, provocando a cólera do povo. Esta situação era difícil de reverter pois havia

demasiados hábitos e interesses importantes em jogo, o que se viria a revelar fatal para a

monarquia.

Apesar de tudo, o exemplo da França causou grande impacto na Europa do século XVII e

XVIII, pois nesta época já quase todos os Estados do continente tinham evoluído para monarquias

absolutas, com diferentes abordagens do mesmo modelo, cada país tinha adaptado o modelo

absolutista às suas circunstâncias particulares.

Podemos constatar o exemplo da Dinamarca que era uma monarquia eleitoral onde a coroa

se encontrava em estreita dependência dos estados, onde a nobreza ocupava uma posição de

destaque, encontrando-se o conselho do reino (órgão do governo que dispunha dos mesmos direitos

que o soberano) nas mãos da aristocracia.

Enquanto a burguesia e o clero se ocupavam da reforma financeira, a nobreza recusou-se a

colaborar e a contribuir para o restabelecimento das finanças ameaçando retirar-se. Face a esta

postura por parte da nobreza, a milícia burguesa de Copenhaga revoltou-se e fechou as portas da

cidade aprisionando os membros nobres do conselho do reino, que sobre pressão popular acabaram

por cooperar com os outros membros do conselho. Com a abdicação solene e legal dos estados

reunidos em assembleia regular, o absolutismo ficou estabelecido por decreto.

Completamente diferente era o absolutismo prussiano. A imagem típica de um Estado

hierarquizado governado por uma monarquia forte é enganadora. A soberania era partilhada

horizontalmente entre a coroa e a nobreza.

Até 1806 o conceito de Estado prussiano não estava generalizado, as diversas províncias

tinham jurisdições diferentes e assembleias regionais independentes, eram vistas como Estados

isolados cuja união tinha expressão no estado do monarca. A administração real central para o

conjunto dos territórios prussianos tinha residência em Berlim.

A administração real era composta por quatro sectores: o exército, a moeda, os assuntos

estrangeiros, e as questões financeiras.

Nas províncias tinha a Câmara de guerra e a Câmara dos domínios que zelavam pelas

decisões da administração central. E era este o alcance do poder real.

Nos distritos os Estados eram soberanos e elegiam um dos seus como chefe do distrito, o rei

só tinha de aprovar a escolha.

No interior do distrito, e dentro dos limites do seu domínio, o proprietário nobre tinha um

domínio quase absoluto. A nobreza tinha o poder supremo a nível económico, jurídico e politico

sobre os camponeses que viviam nas terras que o rei lhe tinha atribuído. O rei estava para o senhor

da terra como este estava para o camponês, o poder do rei terminava nos limites do grande domínio

senhorial, detendo estes senhores um poder quase absoluto sobre a casa, a quinta, a aldeia, a igreja

e a escola. No entanto o rei dispunha de meios de submeter a nobreza ao controlo do Estado,

ameaçando a ruina dos Junkers5, pois os bens da nobreza eram impossíveis de vender, sendo-lhes

impossível qualquer atividade para além da rural para subsistirem, ficando assim ligados à terra

quase tanto como os seus súbitos, pondo assim a nobreza prussiana em ordem como em nenhum

outro país da Europa.

Para além disso, o Estado proibia os Junkers de sair do país, ir estudar para o estrangeiro ou

alistar-se no exército de outro país, podendo apenas alistar-se nos cadetes do rei, em Berlim. Era a

única possibilidade oferecida à nobreza para além da agricultura6.

Assim, o laço que unia a nobreza ao Rei não era o serviço na Corte como em França e outros

estados absolutistas, mas sim o serviço militar, a maior honra era usar o “traje do rei”, que era um

uniforme.

No caso da Polónia, que se afastava significativamente do modelo comum, as bases do

absolutismo tinham sido lançadas no século XV, numa tentativa de reduzir os poderes dos grandes

senhores, favorecendo a baixa nobreza. A realeza era dependente da nobreza, que aproveitara para

aumentar os seus poderes e privilégios. Nenhuma lei real podia ser promulgada sem o aval da

câmara dos Nobres, que detinha poderes como a eleição do soberano, direito de veto contra as suas

violações constitucionais e liberdade religiosa.

Por volta do início do século XVIII a Polónia era uma federação desarticulada de cerca de 60

000 domínios senhoriais, cuja política dependia da Rússia, da Prússia ou da Áustria, tornando-se no

final do século num campo de manobras políticas para os Estados circundantes.

Tal como estes, outros constituíram exemplos de exceção que contribuíram para a variedade,

mas sem modificar o carácter fundamental da época.

A nível geral, na Europa, o Estado laico nasceu das relações feudais da idade média e do

renascimento, liberta da tutela da Igreja e soberano absoluto.

Nos seculos XVI e XVII, com as guerras civis e religiosas, a luta pelo poder e pela soberania no

Estado tinha sido decisiva, o Estado e o soberano confundiam-se. Foi o Estado absolutista que pôs

fim às guerras civis passando a ser o único a dispor das vidas dos cidadãos.

O Estado do século XVII e XVIII define-se pelo seu monopólio da força, tanto no interior como

no exterior. A guerra era o último recurso legítimo do rei em termos de política externa, cujos

motivos seriam a reivindicação dos direitos sobre um território vizinho, a fraqueza temporária de um

Estado que permitia aos seus vizinhos arredondar o seu território à custa deste ou por vaidade e

simples desejo de glória do príncipe.

No seu apogeu, a comunidade dos Estados europeus encontrava-se na mesma situação em

que o absolutismo terminara no interior de cada um deles, com um cenário de guerra constante, o

que levou inevitavelmente a um acréscimo da autoridade do Estado, pois só um Estado podia manter

exércitos em massa e aparelhos administrativos e sistemas de impostos eficazes que tratavam do

financiamento dos grandes exércitos.

As novas táticas exigiam uma maior disciplina e quanto mais a participação no serviço militar

se alargava à população mais se difundia nelas o espirito e os modos da disciplina militar.

5

Membros da nobreza proprietários das terras.

Segundo o próprio rei, Frederico Guilherme I, a nobreza não devia “ter outros senhores senão Deus

e o rei da Prússia”.

6

Todas estas circunstâncias contribuíram para a concentração de poder num Estado

absolutista, que se estendeu a quase toda a Europa, pois nenhum país podia evitar a sua participação

nas guerras contínuas.

Apesar de todos os conflitos e guerras de poder os Estados europeus formavam uma

comunidade cultural, constituída pelos laços matrimoniais das suas famílias reinantes, pelo uso do

francês e do latim como línguas diplomáticas, pelo mesmo ambiente civilizacional, o iluminismo, e

pelas raízes comuns da Antiguidade e do cristianismo, culminando na ideia do equilíbrio europeu,

permitindo a existência de um sistema de equilíbrio entre os vários Estados apesar das suas

diferenças.

Este equilíbrio era mantido por estadistas e diplomatas de origem aristocrática, que falavam

francês e que partilhavam a mesma forma de pensar e de comportamentos.

A apoiar este equilíbrio havia ainda a Inglaterra, que intervinha sempre que as forças

europeias corriam perigo, sob a forma de subsídios, com o objetivo de satisfazer os interesses

comerciais britânicos. Apenas intervinham militarmente quando os portos do Reno, do Escalda e do

Mosa corriam risco de ser conquistados por uma grande potência, pois era aí que passava uma parte

importante do seu comércio.

Mas a Inglaterra, como potência marítima, tinha um horizonte político e económico muito

mais vasto: a sua escala política e comercial não era a da pequena Europa, mas sim a terra inteira,

pois “dominar os mares é dominar todas as potências comerciais na Europa, em Africa e na

América”7.

A partir do Tratado de Utrecht, foi a Inglaterra que se esforçou para diminuir a importância

da França como potência europeia, e o modelo de estado que a França representava.

7

Daniel Defoe, escritor, projetista e comerciante inglês.

IV

Estado de direito e Estado constitucional

A Guerra da Sucessão Espanhola (1702-1713) confrontou interesses entre a França e a

chamada Grande Aliança, composta pela Inglaterra, o império Romano-Germânico, a Prússia, a

Holanda e Portugal, no sentido de evitar a junção de dois dos mais influentes Estados da Europa no

início do Século XVIII, a França e a Espanha. O conflito terminou sem vencedores, com um acordo de

cedências mútuas entre os beligerantes e a coroação de Filipe V, neto do rei francês Luís XIV, no

chamado Tratado de Paz de Utrecht (1713).

Naquele Tratado franco-britânico aparecia pela primeira vez o conceito de “balance of

power”, como princípio fundamental do direito político das nações europeias, protagonizado pelo

ministro inglês dos Negócios Estrangeiros Henry Saint John, visconde de Bolingbroke. As suas ideias

políticas, publicadas em 1749 na obra “The idea of a Patriot King”, pressupunha que toda a realeza

tinha por fundamento o direito comum, emanação da lei natural da razão, mas também da fé

particular à qual cada Estado aceitava submeter-se. Aquele que exerce o poder num Estado só é

digno dele enquanto merece a consideração, a confiança e o amor dos governados, o poder

“mantém-se uma oferenda voluntária da liberdade que aí encontra a própria segurança”. Todos os

reis, no futuro, deveriam ser “reis patriotas”, empenhados no bem-estar da sua pátria e aceitando as

leis fundamentais que esta lhes impusesse. Estas ideias apontavam no sentido da independência do

Parlamento face ao executivo, à descentralização do poder e à descida de impostos para a pequena

nobreza rural, cuja liberdade constituía o equilíbrio entre os ministros do rei e a massa plebeia.

A célebre teoria da separação de poderes era um ideal que a Inglaterra nunca chegou a

atingir, mas que viria a ter eco fora do país. Voltaire e Montesquieu foram dois dos filósofos

profundamente influenciados por estas ideias.

Montesquieu (1689-1755) acreditava nas leis e no seu poder regulador, tranquilizador e

libertador. Tal como as novas ciências (astronomia, cosmologia, física) transpunham para a razão

humana as leis da Natureza, também as leis como instituição deveriam regular a vida de uma

comunidade humana. Uma comunidade é racional, isto é, natural, quando orienta as pulsões

anárquicas dos homens para a liberdade individual. Mas a liberdade política não consiste em fazer

tudo o que se quer. Num Estado, isto é, numa sociedade com leis, a liberdade consiste em “fazer o

que se deve querer” e em “não se ser obrigado a fazer o que não se deve querer”, “a liberdade do

indivíduo deve, pois, terminar onde começa a liberdade dos outros”, “a liberdade é o direito de

fazer tudo o que as leis permitem”. A missão do Estado é justamente promulgar as leis necessárias

para que todas as liberdades se equilibrem.

Para Montesquieu as monarquias sofriam a constante ameaça de degenerar em despotismo

devido à arbitrariedade do monarca que esvazia as leis da sua substância e passa a exercer o poder

pela força. Para o evitar, os poderes deviam ser partilhados por várias instituições, separadas umas

das outras: o executivo atribuído ao monarca, ao governo e à administração, o legislativo aos

representantes do povo e da nobreza e, por fim, o judicial a organismos ajuramentados e igualmente

independentes, equilibrando-se e controlando-se mutuamente.

Esta conceção de Estado era o contrário do que se vivia em França nos meados do século

XVIII. As políticas de Luís XV e Luís XVI eram vilipendiadas e denunciadas pelos intelectuais.

O oposto acontecia em Inglaterra onde a separação de poderes tinha força de lei. Os

espíritos esclarecidos de toda a Europa iam lá como que em peregrinação e desfaziam-se em elogios

da Constituição inglesa que instituía a quantidade de direitos e privilégios que os ingleses possuíam.

Em 1785, Johann Wilheim von Archenholz, classificou as cinco principais vantagens que a nação

inglesa beneficiava: “1) a liberdade de imprensa; 2) a lei de Habeas Corpus; 3) os tribunais públicos;

4) a instituição dos jurados nos processos, e 5) a representação da nação no Parlamento”. O

Parlamento tinha uma função soberana enquanto a realeza perdera o seu direito divino passando a

ser uma espécie de função do Estado. A tutela era exercida em comum pela Coroa e pelo Parlamento

para o bem do povo. A lei encontrava-se acima da Coroa.

Com o surgimento do Iluminismo, estas ideias políticas foram difundidas noutras cortes

europeias.

Na Prússia, o herdeiro do reino, apelidado por Voltaire como “o novo Salomão” e que viria a

subir ao trono em 1740 com o nome de Frederico II, era designado como o Príncipe esclarecido e via

as leis como um pacto celebrado entre o soberano e o povo que importava respeitar, “A grande

verdade, segundo a qual devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, constituí o

fundamento das leis e do pacto social”. Porém, como as leis não se podiam aplicar nem ser

respeitadas sem uma vigilância constante, instituíram-se autoridades eleitas pelo povo, às quais este

se submeteu. A manutenção das leis foi o motivo que levou os homens a criar autoridades

superiores, aí residindo a verdadeira origem da soberania. O seu detentor é o primeiro servidor do

Estado.

Aqui reside a rutura decisiva entre o absolutismo de Luís XIV e o absolutismo esclarecido que

começou a impor-se na segunda metade do século XVIII: não era Deus que legitimava o soberano

mas sim a lei, emanação da razão e do pacto social. O próprio soberano já não era o Estado, mas o

primeiro servidor do Estado. O Estado e o soberano separaram-se. O Estado, outrora ligado à glória

pessoal do monarca, passa a ser abstrato, formado com base em leis e instituições, passava a ser um

Estado administrativo de direito. A burocracia ganha cada vez maior relevo. A intensificação das

atividades administrativas contribuem para o aumento de qualificação e organização dos

funcionários dando origem a um estatismo funcional e ao “reino da impessoalidade formalizada”

traduzido nas palavras de Max Weber como uma administração “Sem ódio nem paixão, pressionados

por simples obrigações, sem consideração pela pessoa, formalmente semelhante para todos”.

Apesar de se manter a hierarquização da sociedade, segundo os seus estados, camponeses,

burguesia e nobreza, o Estado era concebido como uma união de cidadãos que tinha delegado o

poder no monarca, sendo que este passava a estar vinculado ao direito, a partir do momento em que

uma lei o estabelecia, ele era o primeiro magistrado do Estado.

Formou-se na época a ideia de que o Estado tinha por objetivo criar a cada um a “felicidade

privada”, segundo o autor inglês Jeremy Bentham (1748-1832), “a realização da maior felicidade

possível para o maior número de pessoas possível”. De Florença a São Petersburgo, a Europa está

cheia de projetos de códigos que perspetivavam o pleasure dos cidadãos, embora quase nenhum

deles tenha chegado a ser concretizado.

O Estado absolutista estava prestes a transformar-se em Estado Providência, tudo para o

povo, nada através do povo. O austríaco Georg Friedrich Lamprecht escreve em 1784 “O primeiro

princípio do governo é a felicidade dos cidadãos”, desenvolvendo de seguida um modelo de Estado

policial que não se coíbe de recorrer à força, se necessário, para compelir o cidadão ao bem-estar e à

felicidade.

Mas as inovações profundas eram recebidas com desconfiança e resistência. Na Áustria, o

imperador José II, nos seus dez anos de reinado (1780-90), impôs as ideias esclarecidas de liberdade

e igualdade, foi abolida a escravatura e o trabalho obrigatório dos camponeses para o senhorio,

proclamada a liberdade de culto, separada a justiça da administração, abolidos os privilégios fiscais

da nobreza e do clero, a administração foi reforçada, centralizada e disciplinada. No entanto, estas

mudanças receberam a oposição de camponeses e da nobreza por irem contra o direito e os

costumes antigos, que tiveram a última palavra, e o irmão e sucessor, Leopoldo II, teve de voltar

atrás com a maior parte das reformas.

O mesmo aconteceu em França em 1788. O Parlamento de Paris, composto essencialmente

por nobres, opôs-se às reformas régias que pudessem por em risco os privilégios da nobreza em

geral.

O mais espantoso em todos estes acontecimentos não é o facto do os privilegiados não

terem querido abdicar dos seus privilégios, mas que tenham conseguido federar os não-privilegiados

a aliar-se em nome do direito antigo. Mesmo em França, até ao fim do século XVIII, a revolução não

significou a abolição do antigo e a chegada do novo, mas antes a restauração da velha ordem que o

despotismo esclarecido tinha previamente transformado em desordem.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) defendia um futuro de Retorno à Natureza. Antigamente

os homens eram pastores nómadas, não conheciam a propriedade privada e isso tornava-os felizes e

virtuosos. Porém, a riqueza e o egoísmo que regiam a sociedade contemporânea, eram “a fonte

nefasta das violências, das traições, das perfídias e de todos os horrores, em que cada um, fingindo

trabalhar para a felicidade dos outros, busca apenas sobrepor a sua à dos outros e à custa deles”.

Defendia ainda que os Estados modernos eram uma fraude, assentavam em bases injustas, os seus

princípios eram nulos e vãos pelo que era necessário fundar um novo tipo de Estado, uma verdadeira

association, no qual cada indivíduo depositasse voluntariamente os seus direitos nas mãos da

sociedade, renunciando virtuosamente aos seus interesses egoístas em favor da coletividade. Assim

se constituía a verdadeira soberania dentro do Estado; a soberania do povo. Embora reconhecesse

que isso só poderia funcionar em pleno em pequenas comunidades, os Estados maiores deveriam ser

dirigidos pelos representantes do povo e os Estados muito grandes seriam inevitavelmente

governados por um monarca legitimado democraticamente pelo povo.

Em julho de 1789, chegou a Paris a notícia de que o “terceiro estado” dos estados gerais,

único representante legítimo do povo francês, se preparava para proclamar uma constituição

baseada na soberania do povo e dos direitos do Homem. Esta notícia parecia significar que o mundo

antigo era o ancien régime, e que estava moribundo. Mas a revolução francesa (1789-1799) terminou

num banho de sangue contra todos aqueles que não tinham suficiente virtude republicana. A dupla

face da dominação do povo: democracia, mas também opressão em nome do povo e da volonté

général: “é preciso obrigar cada um a adaptar as suas vontades à razão de Estado; é preciso ensinar

ao povo o que ele quer”, afirmava Rousseau.

Apesar de tudo, a realidade dos Estados não se modificou fundamentalmente. Alexis

Tocqueville defendia em 1856 que a revolução e a ditadura napoleónica que se lhe seguiu tinham

dado origem a um Estado que o absolutismo aspirara embora nunca tivesse conseguido instaurálo.

A Europa do século XIX pode, portanto, considerar como herdeiro direto e legítimo do Estado

absolutista, o Estado centralizado moderno que tomou como objetivo – tal como o déspota

esclarecido do Ancien régime – a felicidade dos cidadãos e administrados. O princípio militar de

disciplina e de obediência às ordens também rege a administração, o Estado é uma máquina perfeita.

Outros Estados europeus foram paulatinamente adotando as instituições e as normas jurídicas

emanadas do modelo francês, adaptadas às suas tradições, mas pautadas pelos princípios da

unificação do direito, da independência da justiça e da centralização administrativa. Foi o caso da

Áustria e da Prússia. A classe dos funcionários e juristas tomaram a seu cargo as reformas sob o lema,

nas palavras do ministro prussiano Altenstein, de que o reformador deve tomar o interior do Estado

“não como ele é mas como poderia ser, e fixa-se este ideal como finalidade, conforme ao ideal da

comunidade”. A centralização e a racionalização do poder estatal, o enfraquecimento dos stados a

favor da monarquia, a extensão do monopólio do Estado a todos os domínios regionais, sociais e até

culturais e, por, fim, uma administração livre das influências dos estados para melhor se dedicar ao

monarca e ao Estado, tudo isto estava há muito escrito na história do Brandburgo e da Prússia.

Os únicos dois Estados que enquadravam a Europa, a Inglaterra e a Rússia, distinguiam-se

deste modelo por razões opostas. A Rússia porque a sua tradição autocrática era muito mais

poderosa do que as seduções modernistas à la française, a Inglaterra porque a soberania do

Parlamento e a posição privilegiada da nobreza rural tinham sobrevivido incólumes às guerras

napoleónicas.

Mas por todo o lado as tensões sociais aumentavam face ao ressentimento de promessas

não cumpridas da constituição. Temendo a repetição do que acontecera em França, as autoridades

aumentaram a censura, aliaram a liberdade económica à intervenção política e tentaram recuperar o

comando absoluto com o auxílio da repressão policial.

O Estado e a sociedade voltaram a separar-se.