0

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS DO PANTANAL-CORUMBÁ-MS

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

A POLÍTICA EDUCACIONAL DESENVOLVIDA PELO

TERCEIRO SETOR NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS

LEANDRO DIAS GOMES

CORUMBÁ

2013

1

A POLÍTICA EDUCACIONAL DESENVOLVIDA PELO

TERCEIRO SETOR NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS

LEANDRO DIAS GOMES

Dissertação apresentada ao Programa de

Pós- Graduação em Educação como

exigência final para obtenção do grau de

Mestre em Educação pela Universidade

Federal de Mato Grosso do Sul

Orientador: Prof. Dr. Hajime Takeuchi

Nozaki.

CORUMBÁ

2013

2

UNIVERSIDADE DE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

A dissertação de mestrado intitulada A POLÍTICA EDUCACIONAL

DESENVOLVIDA PELO TERCEIRO SETOR NO MUNICÍPIO DE TRÊS

LAGOAS foi aprovada por todos os membros da banca examinadora, e aceita pela

Faculdade de Educação após homologação do resultado como requisito final a obtenção

do grau de

MESTRE EM EDUCAÇÃO

Corumbá, _______________________________________________ de 2013

BANCA EXAMINADORA

___________________________________________________

Prof. Dr. Hajime Takeuchi Nozaki - Orientador

Universidade Federal de Juiz de Fora

________________________________________________________________

Prof(a). Dra. Mônica Carvalho Kassar

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

_________________________________________________________________

Prof(a). Dra. Vera Maria Vidal Peroni

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

3

A conclusão desta pesquisa dedico a todos aqueles que estiveram sempre

comigo, desde o início da minha caminhada, em especial a vocês:

Edite Aparecida Dias, que é mais que uma mãe, mais que uma heroína, mais que

um exemplo, é a mulher da minha vida, é a mulher que me inspira a cada dia a nunca

desistir perante as dificuldades, que me ensinou a ser um homem de caráter, digno,

honesto. Feliz o filho que tem uma mãe como você, TE AMO.

Cícero Mathias Gomes, pai zeloso, que mesmo estando distante sempre

contribuiu para o meu crescimento, a minha formação à sua maneira. TE AMO.

Dolvanir Batista, mais que minha madrinha, minha MÃEDRINHA. Sempre nos

momentos de dificuldade esteve ao meu lado trazendo palavras de coragem e conforto.

São a vocês

para quem dedico esta pesquisa

4

Tenho muito que agradecer e a quem agradecer:

Gostaria de agradecer a Deus pelas portas que foram se abrindo durante esta

trajetória, pelas pessoas maravilhosas que colocou no meu caminho que fizeram e fazem

toda a diferença na minha vida. Pela saúde que me deste, pelo dom de existir. Esta força

sobrenatural que está comigo sempre.

Gostaria de agradecer ao grande Mestre Armando Catrana. Foi por meio dele

que iniciei meus primeiros passos na educação e foi ele o grande incentivador a cursar o

curso de Pedagogia, me respaldando durante o período de ingresso ao ambiente

acadêmico. Com ele aprendi as primeiras lições no âmbito educacional, me fiz e me

refiz ser humano durante a trajetória no Centro Juvenil, aprendendo como lidar com os

educandos. Ali passei muitos conflitos que hoje fazem a diferença.

Gostaria de agradecer também aos meus amigos do Centro Juvenil, meu

primeiro emprego formal onde formei minha base educacional e fiz grandes amigos.

Muitos me incentivaram e desfrutaram dos meus conflitos, anseios, dificuldades e das

vitórias. Agora compartilho com vocês esta minha vitória! Vocês serão inesquecíveis.

Aos meus amigos de Três Lagoas e de Corumbá, que sempre estiveram comigo

acompanhando meu crescimento, dando aquela força nos momentos mais difíceis e

compartilhando suas experiências.

À grande professora Ester Senna pela escolha do meu projeto, mas que por conta

de problemas de força maior não pode dar continuidade à conclusão da minha pesquisa.

Entretanto, sua colaboração foi imprescindível, sempre solícita e presente. Meu muito

obrigado Mestre!!

À banca de qualificação e defesa, em especial à professora Dr(a) Vera Maria

Vidal Peroni, que muito contribuiu para minha pesquisa, com suas arguições de grande

valia para meu estudo, pela disponibilidade e disposição em contribuir com sua

experiência neste trabalho. Sua presença na banca examinadora valorizou ainda mais a

minha pesquisa.

À equipe do Programa de Pós graduação, campus de Corumbá, à Cleidinha, a

nossa mais que secretária, uma amiga, mãe de todas as horas e também a todos os

professores: Anamaria Santana, Mônica Kassar, Ana Lúcia Espíndola, Edelir Garcia,

Márcia Sambugari, Dimair França, Rosana Cintra, Constantina Xavier Filha pelos

momentos de aprendizagem, pelas discussões acaloradas que promoveram durante as

aulas, que foi muito importante neste processo de crescimento profissional.

5

À família Ohara, ao Sr. Geraldo, à Sra Maria Lúcia e ao grande Alexandre por

ter acolhido um “estranho” durante um ano em vossa casa. Realmente ganhei mais uma

família. Supriram as minhas dificuldades de estar longe de casa, cuidando de mim como

se fosse um filho. Serei eternamente grato pela cordialidade!

Ao Grupo de Estudos Nucleados em Trabalho e Educação (GENTE), pelos

momentos de discussão sobre o nosso referencial teórico-metodológico, pelos

encontros, as reuniões formais e informais que realizamos periodicamente que muito

contribuíram para a execução desta pesquisa.

E não poderia deixar de agradecer ao meu grande mestre, amigo, pai, professor

Dr. Hajime Takeuchi Nozaki. Você é meu exemplo. Vem me acompanhando desde a

graduação, durante este período passamos por grandes momentos de embate, de

reflexões e hoje se estou nesta condição de mestre é porque você acreditou no meu

potencial, o qual nem eu mesmo acreditava. Fez brotar frutos de onde não se acreditava.

A você amigo, palavras de agradecimento serão sempre insuficientes. Agradeço a cada

dia a Deus por ter te conhecido. São poucas as pessoas que teve esta condição de estar

com uma pessoa tão competente como você. Você me adotou e se hoje posso dizer que

sou mestre, o maior responsável foi você. Muito obrigado amigo!

6

RESUMO

O objetivo deste estudo foi analisar o papel do terceiro setor na política

educacional brasileira e caracterizar o desenvolvimento das instituições públicas nãoestatais presentes no Município de Três Lagoas-MS. A pesquisa se propôs a responder

algumas questões de investigação como: Existem instituições amparadas pelo terceiro

setor no município de Três Lagoas? Qual a característica dos projetos educativopedagógicos do terceiro setor em Três Lagoas? Houve uma expansão do terceiro setor

na área da educação em Três Lagoas após a reforma do Estado de 1990? Qual o perfil

da clientela atendida pelo terceiro setor em Três Lagoas? Qual a relação do terceiro

setor estabelecida com o governo federal e o setor privado e qual o interesse destes

setores em trabalhar no social? O materialismo histórico-dialético foi o referencial

teórico metodológico que sustentou a crítica desenvolvida na pesquisa, pois esta

abordagem tem como característica desvendar, além do conflito de interpretação, o

conflito de interesses, de transformar as situações ou fenômenos estudados, resgatando

sua dimensão histórica e desvendando suas possibilidades de mudança. O estudo de

campo foi a estratégia metodológica utilizada na pesquisa. Como procedimentos foram

tomados os documentos oficiais fornecidos pelas instituições do terceiro setor que

desenvolvem projetos educacionais em Três Lagoas, além de entrevistas com os

gestores destas entidades. O resultado da pesquisa salientou que não foram encontradas

entidades formalmente legalizadas pela lei do terceiro setor (OSCIPs n° 9.790/99), e

sim apenas instituições de caráter beneficentes, filantrópicas, sem fins lucrativos. Os

projetos educativos destas instituições têm como finalidade atender as camadas mais

populares, residentes das periferias do município, além do foco das ações serem

voltados para a formação para o trabalho. As instituições públicas não-estatais em Três

Lagoas trabalhavam em parceria nas 3 instâncias federativas e com as empresas, que

buscam associar suas ações de responsabilidade social com estas instituições com o

intuito máximo de fortalecer sua marca nas comunidades e aumentar sua lucratividade.

A partir destes dados, chegamos à conclusão de que as entidades públicas não-estatais

neste município desenvolvem suas ações a fim de compensar as lacunas deixadas pelo

Estado brasileiro neoliberal no setor social, invertendo a responsabilidade destas

políticas que antes era de obrigação do Estado, atualmente fica por conta das ações das

entidades públicas não-estatais.

7

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue analizar el papel del tercer sector en la política

educativa y caracterizar el desarrollo de las instituciones públicas no estatales presentes

en Três Lagoas-MS. La investigación tiene como objetivo responder a algunas

preguntas de investigación como: Hay instituciones apoyadas por el tercer sector en

Três Lagoas? ¿Qué característica de los diseños del tercer sector educativo-docente en

Três Lagoas? Hubo una expansión del tercer sector de la educación en Três Lagoas

después de la reforma de 1990 del estado? ¿Cuál es el perfil de la clientela para el tercer

sector en Três Lagoas? El trabajo realizado por el tercer sector está relacionado con el

sector público y / o de negocios? ¿Qué interés en estos sectores en el trabajo social? El

materialismo histórico y dialéctico fue el marco teórico que la crítica sostenida

desarrollado en la investigación ya que este enfoque se caracteriza desentrañar, y el

conflicto de interpretación, conflicto de intereses, para transformar situaciones o

fenómenos estudiados, recuperando su dimensión histórica y revelando sus

posibilidades de cambio. El estudio de campo fue la estrategia metodológica utilizada

en la investigación. Los procedimientos fueron tomados como documentos oficiales

proporcionadas por las instituciones del tercer sector para desarrollar proyectos

educativos en Três Lagoas y entrevistas con los directivos de estas entidades. Los

resultados de la encuesta indicaron que no se encontró entidades formalmente

legalizadas por el derecho del tercer sector (OSCIP N º 9.790/99), pero sólo las

instituciones caritativas de carácter, filantrópicas, sin fines de lucro. Los diseños de

estas instituciones educativas tienen la intención de cumplir con el nivel de base, los

residentes de las afueras de la ciudad, más allá del enfoque de las acciones están

dirigidas a la formación para el trabajo. Las instituciones públicas no estatales en Três

Lagoas trabajan en asociación con el sector público local, estatal y nacional, y las

empresas que buscan asociar su responsabilidad social con estas instituciones con el fin

de fortalecer su máxima marca en las comunidades y aumentar rentabilidad. A partir de

estos datos se concluye que las entidades públicas no estatales en este municipio

desarrollan sus acciones con el fin de compensar los vacíos dejados por el sector social

neoliberal de Brasil, la inversión de la responsabilidad de estas políticas fue una vez que

el deber del Estado, se encuentra actualmente debido a las acciones de las entidades

públicas no estatales.

8

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1: Combinações resultantes entre agentes e finalidades ....................................44

Quadro 2: Síntese da caracterização das instituições investigadas..................................84

9

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Distribuição das entidades do terceiro setor, conforme foco de atuação ........78

Tabela 2: Distribuição das entidades do setor educacional pesquisadas, conforme foco

de atuação .......................................................................................................................79

Tabela 3: Distribuição das entidades do terceiro setor no Brasil por Unidade da

Federação ........................................................................................................................86

Tabela 4 – Distribuição das entidades do terceiro setor no Brasil segundo a data de

criação..............................................................................................................................88

Tabela 5 - Número de alunos atendidos pelas instituições............................................104

10

LISTA DE SIGLAS

ABONG- Associação Brasileira das Organizações não-governamentais

BM- Banco Mundial

BID- Banco Interamericano de Desenvolvimento

CEAS- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social

CEE- Conselho Estadual de Educação

CEI- Centro de Educação Infantil

CEMPRE - Cadastro de Empresas (CEMPRE)

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

CONSEA - Conselho Nacional de Segurança Alimentar

CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social

CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

CNAS- Conselho Nacional e Assistência Social

DRU- Desvinculação de Recursos da União

EUA- Estados Unidos da América

FMI- Fundo Monetário Internacional

FEAS- Fundo Estadual de Assistência Social

FIS- Fundo de Investimento Social

FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social

FUNDEB- Fundo Nacional da Educação básica

GIFE- Grupo de Institutos, Fundações e Empresas

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INSS- Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

ISS- Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

LOAS- Lei Orgânica de Assistência Social

MARE- Ministério de Administração e Reforma do Estado

MTE- Ministério do Trabalho e Emprego

OIF- Organismo Internacional de Financiamento

ONG- Organização não-governamental

OS- Organizações Sociais

OSCIP- Organizações da Sociedade Civil e de Interesse Público

11

PDRAE- Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado

PED- Plano Estadual de Desestatização

PETI- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

PIB- Produto Interno Bruto

PND- Plano Nacional de Desestatização

PNP- Plano Nacional de Publicização

PPP- Plano Político Pedagógico

PVCA- Projeto Valorização da Criança e Adolescente

RCNEI- Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil

RITS- Rede de Informações para o terceiro setor na Internet

SEMED- Secretaria Municipal de Educação

SUS- Sistema Único de Saúde

12

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO..................................................................................................................1

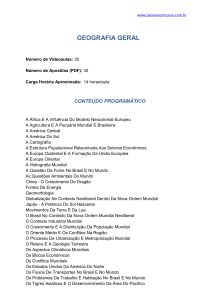

CAPÍTULO 1: POLÍTICA SOCIAL E TERCEIRO SETOR: SEUS CONTORNOS

APÓS O RECEITUÁRIO NEOLIBERAL E A TERCEIRA VIA.....................................9

1.1 Estado providência, neoliberalismo e organismos internacionais financeiros..............9

1.2 A terceira via...............................................................................................................20

1.3 A política social brasileira a partir dos anos 1990......................................................28

CAPÍTULO 2: TERCEIRO SETOR, A REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO E A

FILANTROPIA EMPRESARIAL: O DESMONTE DA NAÇÃO..................................40

2.1 Terceiro setor: a busca por uma definição..................................................................40

2.2 A reforma do aparelho do Estado e a lei da publicização (nº 9.637/98).....................47

2.3 O Programa Comunidade Solidária e a lei do terceiro setor (n° 9.790/99).................52

CAPÍTULO 3: A CONSTITUIÇÃO DO TERCEIRO SETOR NO MUNICÍPIO DE

TRÊS LAGOAS-MS ........................................................................................................65

3.1 Sobre o referencial teórico metodológico ..................................................................65

3.2 Caracterização das entidades educacionais do terceiro setor no município de Três

Lagoas- MS.......................................................................................................................77

CAPÍTULO 4: A CARACTERIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR EM TRÊS LAGOASMS.....................................................................................................................................86

4.1 Relação entre crescimento do terceiro setor no Brasil e em Três Lagoas-MS............86

13

4.2 Relação terceiro setor, setor público e o empresariado ..............................................92

4.3 A proposta pedagógica do terceiro setor e sua relação com o público-alvo ............103

4.4 Condição dos trabalhadores das instituições investigadas........................................108

CONSIDERAÇÕES FINAIS .........................................................................................112

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................116

APÊNDICES...................................................................................................................121

1

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos vem ocorrendo no mundo, e especificamente no Brasil, um

movimento de transformação no plano das políticas públicas sociais e na relação

Estado, empresas e entidades do terceiro setor. Os direitos sociais, com o avanço das

políticas capitalistas, vêm sendo destituídos paulatinamente do controle do Estado, sob a

justificativa de que ele é o culpado pela crise, que gastou demais com políticas sociais

provocando a crise fiscal.

As estratégias para o enfrentamento desta crise foi o deslocamento da execução

das políticas sociais do âmbito do Estado para a sociedade, e o que fica como

propriedade do Estado adquire a orientação do mercado, considerada parâmetro de

eficiência. Desta forma, a responsabilidade pela execução das políticas sociais é

repassada para a sociedade: para os neoliberais, através da privatização (mercado), e,

para a terceira via, pelo público não estatal. Assim, as políticas públicas passam a ser

executadas pelo terceiro setor, que vai se ampliando significativamente sendo uma

alternativa para o atendimento de demandas da população de baixa renda, oferecendo

políticas pontuais em parceria com o poder público. Constata-se ainda que o setor

privado, nos últimos anos, cada vez mais interfere no setor público como parte de um

diagnóstico de que o Estado é ineficiente e o setor privado mercantil deve ser o

coordenador da vida em sociedade. (PERONI, 2006).

Apesar de o terceiro setor assumir a execução da política social, o Estado não se

eximiu totalmente da manutenção da mesma, mas financia estas entidades com recursos

públicos, o que estimulou, nos últimos anos, diversas entidades públicas não-estatais e

empresas em resposta ao social. Este cenário, de precarização e focalização (não

universalização) da política social, o avanço do terceiro setor e do setor empresarial em

resposta ao social tornam-se os cenários a serem investigados nesta pesquisa.

O conceito de terceiro setor ganhou força após a crise do Estado de bem-estar

social1 nos países de capitalismo central e da entrada do novo sistema políticoideológico neoliberal que, a partir da execução de reformas no aparelho estatal,

retiraram diversos direitos dos trabalhadores conquistados a duras reivindicações,

passando os direitos à lógica do mercado, a fim de manter a maximização do lucro

1

Neste estudo, serão utilizados os termos Estado providência, keynesianismo e Estado de bem-estar

social e welfare state como sinônimos. Parte-se da análise de que, no Brasil, não houve este tipo de

Estado, mas um outro de caráter desenvolvimentista. Esta questão será retomada no capítulo 1.

2

capitalista. A política social deixa de ser, no projeto neoliberal, responsabilidade

prioritária do Estado e passa a ser de responsabilidade compartilhada pela ação

filantrópica, das organizações sociais e dos indivíduos. (MONTAÑO, 2003).

O sistema capitalista de tempos em tempos sofre suas crises de superprodução e

baixa demanda, consequências da lei geral de tendência decrescente da taxa de lucro.

Em cada crise, o capital reage criando novas estratégias de superação e uma delas foi o

projeto neoliberal. Segundo Carlos Montaño (2003), o neoliberalismo, dentre suas

medidas, promove uma forte ofensiva contra o trabalho, aumentando a exploração da

força de trabalho e os níveis de mais-valia. Estabelece uma flexibilização dos contratos

de trabalho, através de subcontratação e terceirização das relações de trabalho;

esvaziamento ou atenuação da legislação trabalhista; a retirada dos direitos sociais e até

políticos dos trabalhadores e a redução do poder sindical.

O projeto neoliberal constituiu numa radical ofensiva contra as conquistas

históricas dos trabalhadores. Para Pablo Gentili (1996), expressa uma dupla dinâmica

que caracteriza todo processo de construção de hegemonia. Por um lado, trata-se de uma

alternativa de poder extremamente vigorosa, constituída por uma série de estratégias

políticas, econômicas e jurídicas orientadas para encontrar uma saída dominante para a

crise capitalista que se iniciou ao final dos anos 1960 e que se manifestou claramente já

nos anos 1970. Por outro lado, expressa e sintetiza um ambicioso projeto de reforma

ideológica nas sociedades capitalistas: a construção e a difusão de um novo senso

comum que fornece coerência, sentido e uma pretensa legitimidade às propostas de

reforma impulsionadas pelo bloco dominante. Os governos neoliberais não só

transformam a realidade econômica, política, jurídica e social, como também

conseguem incutir nos cidadãos que esta transformação seja aceita como a única saída

possível para a crise.

Em países de cunho neoliberal, ao Estado cabe apenas a responsabilidade nas

funções essenciais: justiça, segurança interna e relações exteriores. Como o

neoliberalismo busca racionalizar recursos e esvaziar o poder do Estado, uma das

principais marcas da sua política é a privatização de funções públicas, políticas e de

setores sociais (saúde, educação, previdência e assistência social) que pressupõe ser o

deslocamento da produção de bens e serviços da esfera pública para o setor privado

lucrativo, ou seja, para o mercado. Neste contexto, para arcar com as políticas sociais,

foram lançadas as bases da convocação da sociedade civil e do desafio que o governo

3

dirigiria ao terceiro setor, compreendido como um dos mecanismos institucionais de

controle das ações governamentais. (SIMIONATTO, 2000).

Junto à política neoliberal, outro fator que aumenta ainda mais a crise dos países,

em especial os periféricos, são os receituários dos organismos internacionais de

financiamento (OIF). Os países em crise econômica interna, para buscar manter o

superávit econômico, recorrem a estes organismos tais como o Banco Mundial (BM) e

Fundo Monetário Internacional (FMI), entre outros. Porém, estes organismos impõem

condições, reformas políticas aos países tomadores de empréstimos, além dos juros

exorbitantes cobrados, que muitas vezes se tornam dívidas impagáveis. (NEVES, 2005).

A América Latina tem sido obrigada a aceitar a eterna receita imposta pelos

credores, sempre em moda exclusivamente na vida dos devedores. Essa receita consiste

na obrigação de aplicar o liberalismo econômico e a estabilização monetária, que têm

redundado na penúria destes países. Segundo Simionatto (2000), essa combinação entre

liberalismo econômico e estabilização monetária tem causado sujeição e obscuridade a

esta região. Desta forma, sob administração dos Estados, cabe apenas a execução de

programas de combate à pobreza, pois, para estes organismos, a população pobre tornase uma ameaça social em grande potencial.

O neoliberalismo, para que se tornasse uma política de destaque no cenário

mundial, chegou ao poder, na maioria das nações mundiais, pela via do voto popular,

por meio do processo de convencimento das massas. Durante a segunda metade do

século XX, deixou de ser apenas uma simples perspectiva teórica, para passar a orientar

as decisões governamentais em grande parte do mundo capitalista, o que incluiu desde

as nações do primeiro e terceiro mundo até algumas sociedades da Europa oriental.

(GENTILI, 1996).

Na Europa, a década de 1980 ficou marcada pela execução prática do

neoliberalismo no governo da primeira ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, um

dos principais governos neoliberais da história. (ANDERSON, 2000). No Brasil, o

neoliberalismo emergiu a partir dos anos 1990, sob o governo de Fernando Collor de

Mello, centrando-se no feroz ataque aos elementos de conquistas sociais e trabalhistas

do Estado desenvolvimentista. Os setores sociais que continuaram administrados pelo

Estado, na sua maioria, se caracterizaram como de baixa qualidade e sob condições

precárias de trabalho. (SIMIONATTO, 2000).

4

Contudo, o auge da materialização política neoliberal aconteceu sob o governo

de Fernando Henrique Cardoso. Para Carlos Montaño (2003), como o projeto político

de FHC servia aos interesses do capital, seu alvo central de ataque foi o conjunto dos

direitos sociais, ferindo a seguridade social. Seu governo promoveu um profundo

desmonte nas políticas sociais, tanto que, em 1995, atrelado à política neoliberal,

formulou o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), liderado por

Luis Carlos Bresser Pereira, à frente do Ministério da Administração Federal e Reforma

do Estado (MARE).

O PDRAE tinha como um dos principais objetivos proporcionar meios de

reconhecer e renovar as instituições públicas, a esfera pública, respondendo a

globalização. Enfatizava a defesa do discurso do terceiro setor em arcar com as políticas

sociais, através da criação da lei da publicização (nº 9.637/98), que defendia a

transferência para o setor público não-estatal das políticas sociais, estimulando a

participação de organizações públicas não-estatais para atuarem na implementação dos

ditos serviços não-exclusivos do Estado. (BRASIL, 1995). Além do Plano Diretor, o

Programa Comunidade Solidária também atuou divulgando e promovendo o terceiro

setor2, fomentando a participação de organismos da sociedade na implementação de

políticas públicas e na elaboração da lei nº 9.790/99, a lei do terceiro setor, que criou a

figura jurídica das Organizações da Sociedade Civil e de interesse Público – OSCIPs.

A partir da criação destes marcos legais do terceiro setor (nº 9.637/98 e nº

9.790/99), o Estado promoveu a extinção de organizações estatais e transferiu

patrimônio pessoal e recursos financeiros para as instituições públicas não-estatais, sem

fins lucrativos, que assumiu as atividades, antes, de responsabilidade direta do Estado,

sob o corolário de que estas instituições responderiam melhor aos anseios do cidadão

brasileiro. (FERRAREZI, 2007). Segundo Montaño (2003), a finalidade da reforma do

aparelho

do

Estado

e

a

criação

da

lei

da

publicização,

representou

a

desresponsabilização do Estado à questão social e sua transferência para o setor privado.

Além do advento das políticas neoliberais e a execução do PDRAE, o

crescimento do terceiro setor no Estado brasileiro decorreu da retração do mercado de

trabalho industrial, que gerou desemprego estrutural, consequência da crise do capital.

Segundo Ricardo Antunes (1999), através do processo de reestruturação produtiva do

2

Este conceito será tratado no capítulo 2

5

capital, os neoliberais encontraram no terceiro setor a forma de gerar postos de trabalho

como forma de mascarar a crise do capital e os elevados índices de desemprego. Perry

Anderson (2000), mesmo não acreditando que seja uma alternativa efetiva e duradoura

ao mercado de trabalho capitalista, atenta que o terceiro setor tem cumprido um papel

de funcionalidade ao incorporar parcelas de trabalhadores desempregados pelo capital,

situação que legitima ainda mais o seu discurso.

Dentro da análise do terceiro setor, outro aspecto a ser investigado nesta

pesquisa é o processo que legitimou as empresas como entidades do terceiro setor.

Apesar de gerarem lucros, as empresas estão respondendo à questão social, defendendo

o conceito de filantropia empresarial. Outrossim, será analisar o estímulo que o Estado

oferece às empresas que desenvolvem ações no âmbito social como: subvenções para

execução de seus projetos, isenção de impostos às empresas parceiras do Estado, entre

outros incentivos que esvaziam os cofres públicos.

O setor educacional também sofreu grande influência do neoliberalismo.

Segundo Gentili (1996), na perspectiva neoliberal os sistemas educacionais enfrentam

uma profunda crise de qualidade decorrente da improdutividade que caracteriza as

práticas pedagógicas e a gestão administrativa da maioria dos estabelecimentos

escolares. Para os neoliberais, esta crise promove em determinados contextos a evasão

escolar, repetência, o analfabetismo funcional, entre outros.

No argumento neoliberal, a educação funciona mal porque foi profundamente

estatizada, reivindicando a ausência de um verdadeiro mercado educacional permitindo

compreender a crise da qualidade que invade as instituições escolares. Defendem a

eficiência da escola por meio da implantação de um sistema de gestão gerencial.

(GENTILI, 1996). Segundo o autor, a grande operação estratégica do neoliberalismo

consiste em transferir a educação para a esfera do mercado, questionando assim seu

caráter de direito e reduzindo-a a sua condição de propriedade.

Conforme José Souza (2002), no caso brasileiro, com o advento do

neoliberalismo, a educação se apoiou basicamente em três teses: a da necessidade de se

estabelecer parâmetros de qualidade para nortear a gestão das políticas educacionais, a

de que o Brasil não gasta pouco em políticas sociais, ele gasta mal, e a de que o

problema educacional do Brasil não é universalização do ensino, mas a produtividade

do trabalho escolar.

6

O que fica evidente é que não é por meio do incremento de sistemas de gestão

que será resolvido o problema da educação pública. O neoliberalismo defende o livre

mercado, insere sistemas de gestão, colocando os problemas educacionais como se

fossem apenas problemas administrativos, como se especialistas em administração de

empresas resolveriam a crise da educação. Jogar a responsabilidade da crise da

educação aos cidadãos é papel do neoliberalismo. São formas que este encontra para

superar a crise, mascarando o real sentido: a queda nas taxas de acumulação capitalista.

A educação na década de 1990 passou a receber investimentos privados,

especialmente mediante o apoio de empresas, da sociedade civil e organizações nãogovernamentais (ONGs). Conforme Souza (2002), o Plano Decenal da educação de

1993, fortaleceu a participação do empresariado na educação, por meio de políticas de

gestão educacional, priorizando a obtenção do consenso em vez da coação. Este

processo abriu a escola pública ao interesse empresarial, por meio de ações pedagógicas

que transformam os estudantes em futura mão-de-obra, disciplinando a classe

trabalhadora desde a tenra idade. Neste período, o Brasil investiu pouco na educação, e

ainda conclamou a sociedade civil a responder pela educação e culpabilizou o cidadão

pela situação crítica do setor educativo e social. Pode-se considerar que o cerne da crise

está alicerçada em dois pontos: no Estado que é mínimo em resposta à questão social e

no capitalismo que é máximo em seu processo de acumulação.

O interesse pelo estudo do terceiro setor surgiu devido o conceito estar ganhando

grande visibilidade no cenário social e, em Três Lagoas-MS, este crescimento não é

diferente. Investigar esta temática pode ajudar a entender as mediações da política social

promovidas pelo Estado brasileiro, neste município, analisando o alcance das

instituições públicas não-estatais nesta região. Montaño (2003) apresenta o esforço

dedicado ao tema do terceiro setor, que busca:

[...] explicitar o fenômeno real encoberto pelo conceito (ideológico e

mistificado) de terceiro setor. Assim, numa perspectiva crítica e de

totalidade, o que é chamado de terceiro setor refere-se na verdade a um

fenômeno real inserido na e produto da reestruturação do capital, pautado nos

princípios neoliberais: um novo padrão de responsabilidades para a função

social de resposta às seqüelas da questão social, seguindo os valores da

solidariedade voluntária e local, da auto-ajuda e da ajuda-mútua. (p. 22).

Assim, o objetivo deste estudo foi analisar o papel do terceiro setor na política

educacional brasileira e caracterizar o desenvolvimento das instituições públicas não-

7

estatais presentes no Município de Três Lagoas-MS. A pesquisa teve como questões a

investigar: Existem instituições amparadas pelo terceiro setor no Município de Três

Lagoas? Qual a característica dos projetos educativo-pedagógicos do terceiro setor em

Três Lagoas? Houve uma expansão do terceiro setor na área da educação em Três

Lagoas após a reforma do Estado de 1990? Qual o perfil da clientela atendida pelo

terceiro setor em Três Lagoas? O trabalho desempenhado pelo terceiro setor está

atrelado ao setor público e/ou empresarial? Qual a relação do terceiro setor estabelecida

com o governo federal e o setor privado e qual o interesse destes setores em trabalhar no

social?

O materialismo histórico-dialético foi o referencial teórico metodológico que

sustentou a crítica desenvolvida na pesquisa, pois esta abordagem tem como

característica desvendar, além do conflito de interpretação, o conflito de interesses, de

transformar as situações ou fenômenos estudados, resgatando sua dimensão histórica e

desvendando suas possibilidades de mudança. (GAMBOA, 2000). Com isso, mais do

que evidenciar a expansão do terceiro setor, a pesquisa busca entender quais os

interesses contidos neste processo de transferência/cooperação entre o público e o

privado com as organizações públicas não-estatais. O estudo de campo foi a estratégia

metodológica utilizada na pesquisa. Como procedimentos foram utilizados os

documentos oficiais fornecidos pelas 6 instituições do terceiro setor que desenvolvem

projetos educacionais em Três Lagoas além de entrevistas com os gestores destas

entidades.

A dissertação está dividida em quatro capítulos: no primeiro capítulo foi

realizado o percurso das políticas sociais e o surgimento do neoliberalismo em resposta

à crise do capital, discutindo sua gênese e suas características no cenário mundial. Em

complemento a esta discussão, dialogou-se sobre o conceito político da terceira via, que

alicerçou as bases para a reforma da gestão gerencial do PDRAE brasileiro, durante a

presidência de Fernando Henrique Cardoso e salientou a continuidade desta gestão

gerencial no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

A discussão do segundo capítulo concentrou-se no conceito de terceiro setor

enquanto uma estratégia neoliberal e da terceira via analisando sua implantação no

Estado brasileiro. Foi tratado ainda o conceito de terceiro setor, além da reforma do

PDRAE no Brasil, que por conseqüência amparou o surgimento da lei da publicização

(n° 9.637/98). Abordou-se ainda o Programa Comunidade Solidária, que impulsionou o

8

processo de criação das OSCIP (n° 9.790/99), discutindo ainda sobre o arranjo político

promovido pelas empresas que passaram a ser legitimadas como entidades do terceiro

setor.

O terceiro capítulo focalizou os aspectos metodológicos da pesquisa,

apresentando o materialismo histórico dialético, referencial teórico metodológico que

embasou o estudo, a estratégia metodológica e os procedimentos da pesquisa, além de

ter sido apresentado o levantamento realizado das entidades do terceiro setor que

desenvolvem trabalho educacional em Três Lagoas, explicitando suas características e

aspectos principais.

No quarto capítulo desenvolveu-se a análise do desenvolvimento do terceiro

setor em Três Lagoas e sua perspectiva de trabalho no setor educacional. Este capítulo

está dividido em 4 itens: Relação entre crescimento do terceiro setor no Brasil e em Três

Lagoas; Relação terceiro setor, setor público e o empresariado; A proposta pedagógica e

sua relação com o público-alvo; Condições dos trabalhadores das instituições

investigadas.

Com a conclusão do estudo busca-se fazer um balanço dos resultados obtidos na

pesquisa, respondendo em que perspectiva está calcado o trabalho das instituições do

terceiro setor em Três Lagoas que desenvolvem trabalhos no setor educacional.

9

CAPÍTULO 1

POLÍTICA SOCIAL E TERCEIRO SETOR:

SEUS CONTORNOS APÓS O RECEITUÁRIO NEOLIBERAL

E A TERCEIRA VIA

Este capítulo apresenta o percurso das políticas sociais e do neoliberalismo,

discutindo detalhes da sua gênese e suas características no cenário mundial e suas

medidas na política brasileira. Em complemento a esta discussão, discutir-se-ão as

características políticas da terceira via, política surgida na Europa que influenciou as

reformas no Estado brasileiro.

O capítulo está dividido em três tópicos. O primeiro tópico trata do conceito de

Estado de bem-estar social, que posteriormente foi alterado pelo advento do

neoliberalismo, com a intervenção de organismos internacionais de financiamento. O

segundo tópico discute o conceito político da terceira via, que mesmo afirmando ser

uma política renovada, nem socialista, nem neoliberal, em suas ações predomina a

lógica do mercado e a retirada do Estado, medidas defendidas pelos neoliberais. O

terceiro tópico analisa os rumos da política brasileira após a eleição do governo

neoliberal de Fernando Collor de Mello, até a chegada à presidência do governo de Luiz

Inácio Lula da Silva, seus meandros e relações.

1.1 Estado providência, neoliberalismo e organismos internacionais financeiros

O século XX foi marcado por transformações na organização social, econômica

e política do Estado capitalista. Para que se entenda a política social atual brasileira, fazse necessário investigar o germe das políticas públicas no seu contexto mundial. O

neoliberalismo, antes de ganhar notoriedade no capitalismo contemporâneo, obteve

impulsão a partir da crise do Estado de bem-estar social. Para Elaine Behring (2007), o

sistema capitalista atravessou um longo ciclo de aceleração e desaceleração da

acumulação de capital. A partir destas crises cíclicas, as políticas sociais se

multiplicaram no final de um longo período depressivo, que se estendeu de 1914 a

1939, e se generalizou no início de um período de expansão, que teve como substrato a

guerra e o fascismo, e seguiu até fins da década de 1960.

10

Evaldo Vieira (2007) discorrendo sobre a gênese da crise norte-americana da

época que se alastrou pelo mundo capitalista, afirma que os anos de 1929 a 1931 não

deixaram dúvidas a respeito dos estorvos à estabilização, dando início a uma crise

econômica sem precedentes e sem comparação com a Grande Depressão. Em outubro

de 1929, a bolsa de Nova York sofreu o crash, com violentíssima queda de valor dos

títulos, pulverizando fortunas em pouco tempo. Os EUA se singularizaram pela

prosperidade na década de 20, contrapondo-se às dificuldades econômicas e sociais da

vida européia, porém, edificaram naquela década um desarranjado crescimento

industrial, gerador de superprodução, de saturação do mercado, de consumo elitista, de

ampliação excessiva do crédito bancário, de protecionismo exagerado e de desequilíbrio

acentuado entre agricultura e a indústria.

A eleição, em 1932, de Franklin Delano Roosevelt à presidência dos EUA deu

condições ao surgimento do New Deal (Novo Acordo), fundando a ideologia do

planejamento no capitalismo, ligada à ação do Estado. O dirigismo estatal foi uma das

principais características deste acordo, pois continha medidas a serem aplicadas pelo

Estado com a finalidade de reorganizar a economia e a sociedade norte-americanas.

Preservando a lei do mercado e as bases do capitalismo, pressupondo forte intervenção

estatal, as medidas incluídas neste acordo visaram ordenar a vida econômica,

controlando o mercado financeiro, combatendo o desemprego e o desamparo da velhice

por meio de subvenções, estimulando a elevação da produção e das rendas, subindo os

salários e reduzindo a jornada de trabalho, orientando a produção para o mercado

interno, sem negligenciar o externo. As medidas propostas pelo New Deal

incrementaram as funções econômicas e sociais do governo federal nos EUA, em

detrimento dos poderes estaduais e da liberdade de empresa. Elas incentivaram o

sindicalismo, restringiram o desemprego e aumentaram os preços, a produção industrial,

as exportações e a renda nacional. (VIEIRA, 2007).

O New Deal foi resultado dos estudos do economista inglês John Maynard

Keynes. Na linha de raciocínio de Keynes, o colapso econômico do capitalismo nos

EUA e nos demais países industriais nasceu do insuficiente investimento por parte dos

empresários. Propunha que o Estado investisse temporariamente, até que a economia

voltasse à sua posição regular. Na visão de Keynes, o consumo representava o grande

sustentáculo da atividade econômica. (VIEIRA, 2007).

11

A partir destas concepções, surgiu o Estado providência, que dentro das suas

atribuições, defendia um Estado máximo no trato com as políticas sociais, cuidando do

planejamento econômico e social, garantindo pleno emprego aos trabalhadores e

distribuição equitativa da renda gerada na sociedade. Assim, Elaine Behring (2007)

aponta que a política keynesiana que elevou a demanda global a partir da ação do

Estado, em vez de evitar a crise, apenas amorteceu-a por meio de alguns mecanismos

como, por exemplo, a seguridade social e a política social, direitos estes garantidos

através das lutas dos movimentos operários. Porém, a partir da eclosão da Segunda

Guerra Mundial, a sociedade industrializada sofreu terríveis consequências, não

somente realçando diversos aspectos do Estado providência, como também

multiplicando as demandas sociais por sua completa instalação destas políticas.

(VIEIRA 2007).

O padrão de acumulação que sustentou o Estado de bem-estar foi o

taylorismo/fordismo. Segundo Frigotto (2003), o fordismo teve duas fases marcantes.

Na primeira, que foi de 1914 até 1930, constituiu-se num processo de refinamento do

sistema de maquinaria, que tinha como características principais ser um sistema de

máquinas acoplado que gerou o aumento intenso de capital morto e da produtividade

visando uma produção em grande escala e consumo de massa. Este sistema ficou

marcado por tornar-se um modo social e cultural de vida após a Segunda Grande

Guerra.

Conforme Thomas Gounet (1999), o sistema fordista foi implantado por Henri

Ford, um produtor de automóveis dos EUA. Ford propôs aumentar a produção, ao

mesmo tempo reduzir os gastos para ter uma maior lucratividade. Sua produção

baseava-se na planta horizontal, ou seja, os seus trabalhadores montavam o veículo por

inteiro, gastando, para isso, tempo e trabalho. Para dinamizar a produção, Ford buscou

conhecimento nos preceitos de Frederick Taylor, este último baseado na racionalização

do trabalho.

O taylorismo foi um modelo que fragmentava a autonomia dos trabalhadores em

relação à produção, buscando produzir mais em pouco tempo, sendo necessária a

divisão de funções para cada operário, além da repetição de gestos. O estudo de Taylor

consistia em aumentar a produtividade do trabalho. Para ele, o grande problema das

técnicas administrativas existentes consistia no desconhecimento, pela gerência, bem

como pelos trabalhadores, dos métodos ótimos de trabalho. A busca dos métodos

12

ótimos seria efetivada pela gerência, através de experimentações sistemáticas de tempos

e movimentos. Uma vez descobertos, os métodos seriam repassados aos trabalhadores

que se transformavam em executores de tarefas pré-definidas. (GOUNET, 1999).

Utilizando

as

técnicas

de

Taylor,

Ford

inseriu

a

esteira

rolante,

consequentemente o trabalho humano ficou mais limitado com o parcelamento de

tarefas, pois cada funcionário exercia uma função específica, reduzindo-a apenas a

repetições de gestos, tornando o trabalho alienado, perdendo sua criatividade e noção do

produto no todo. Com o acréscimo dos estudos de Taylor, o modelo de produção passou

a ser denominado taylorismo/fordismo, que nas palavras de Ricardo Antunes (1999):

[...] baseava-se na produção em massa de mercadorias, que se estruturava a

partir de uma produção mais homogeneizada e enormemente verticalizada.

Esse processo produtivo caracterizou-se, portanto, pela mescla da produção

em série fordista com o cronômetro taylorista, além da vigência de uma

separação nítida entre a elaboração e execução. A atividade de trabalho

reduzia-se a uma ação mecânica e repetitiva. (p. 36-37).

A segunda fase marcante do sistema fordista está no contexto das teses

keynesianas que postulavam a intervenção do Estado na economia como forma de evitar

o colapso total da economia. Para Frigotto (2003), o welfare state teve como finalidade

desenvolver políticas sociais que visassem à estabilidade no emprego, políticas de

rendas com ganhos de produtividade e de previdência social, incluindo seguro

desemprego, bem como direito à educação, subsídio no transporte dentre outros, ou

seja, os direitos sociais propriamente ditos. As teses keynesianas, em suma, postulavam

a intervenção do Estado na economia como forma de evitar o colapso total do sistema

econômico, proporcionando assistência aos cidadãos.

Para Perry Anderson (2000), o Estado de bem-estar foi uma política tão eficaz

para a segurança da classe trabalhadora que serviu como a mais importante fórmula de

paz para as democracias capitalistas desenvolvidas, pois o capitalismo maximizou ainda

mais seus lucros com o advento do keynesianismo, gerando maior potencial de compra

aos trabalhadores, consequentemente desafogando os capitalistas da crise de

superprodução.

A partir da década de 1970 foi sentido nos países do capitalismo central o fim da

comemoração americana dos anos dourados, além da crise do welfare state, processos

estes amplificados pela crise do socialismo real. Foram tendências que, conforme

Behring (2007), promoveram inflexões estruturais na produção/acumulação, com fortes

13

repercussões na esfera da regulamentação/reprodução, que revelaram graves e

progressivos empecilhos à continuidade e à dilatação das atividades estatais, gerando

uma falência do Estado.

A década de 1970 foi marcada pela crise do padrão de acumulação

taylorista/fordista, que sustentava a política do Estado de bem-estar. Para Antunes

(1999), a crise do padrão de acumulação taylorista/fordista nada mais foi do que a

“expressão fenomênica de um quadro crítico mais complexo. Ela exprimia, em seu

significado mais profundo, uma crise estrutural do capital, onde se destacava a

tendência decrescente da taxa de lucro”. (p. 31). A crise se deu pela grande produção e

baixa demanda devido à diminuição do poder de compra e não por culpa do governo

que gastava demasiadamente com as políticas de welfare state, como defendiam os

neoliberais.

Para superar a crise da década de 1970, os anos de 1980 foram marcados, sob o

ponto de vista da economia capitalista, por uma ofensiva revolução tecnológica na

produção, pela globalização da economia, pelo ajuste neoliberal e pelo padrão de

acumulação toyotista. Na concepção de David Harvey (1999), este período foi marcado

pela passagem do padrão de acumulação e regulamentação fordista/keynesiano para o

novo padrão – toyotista ou da acumulação flexível. Antunes (1995, 1999) argumenta

que o padrão de acumulação flexível, dentre outras características, trouxe uma nova

forma de organização industrial e de relacionamento entre o capital e o trabalho, mais

favorável quando comparada ao taylorismo/fordismo, uma vez que possibilitaram a

constituição de um trabalhador flexível, mais qualificado, participativo, multifuncional e

polivalente.

Contudo, neste novo padrão de acumulação, forjou-se uma articulação entre

descentralização produtiva e avanço tecnológico, além de uma combinação entre

trabalho extremamente qualificado e desqualificado. Contrapondo-se à verticalização

fordista, a produção flexível é horizontalizada e descentralizada. Trata-se de terceirizar

e subcontratar uma rede de pequenas e médias empresas, muitas vezes com perfil semiartesanal e familiar. Behring (2007) alerta para o processo de reestruturação produtiva

que vem sendo conduzida em combinação com o ajuste neoliberal. Esta aproximação

implica na desregulamentação de direitos, no corte dos gastos sociais, deixando milhões

de pessoas à sua própria sorte e mérito individuais – elemento que também desconstrói

as identidades, jogando os indivíduos numa aleatória e violenta luta pela sobrevivência.

14

O neoliberalismo tem como principal medida controlar o poder do Estado,

enxugando os gastos públicos. Procurou eliminar o Estado de bem-estar, que passou a

tomar a posição de Estado mínimo. (FRIGOTTO, 2003). Em seu bojo, contém

proposições que vão além da esfera econômica e implica em rever a relação do Estado

com as políticas sociais, em fortalecimento do capital e controle sobre a organização dos

trabalhadores. A ideologia neoliberal se fez como uma construção hegemônica. Além de

regular o mercado no âmbito econômico, regulou também ideias e pessoas.

As despesas de manutenção da regulação do mercado colocaram também em

crise a política social. Mesmo que a política social jogava a favor do capitalista, pois

legitimava o controle dos trabalhadores, não foi possível segurar a crise de legitimação

política articulada à queda dos gastos na área social. Segundo Behring (2007), o

discurso neoliberal atacou as políticas sociais com o argumento do excesso de

paternalismo do welfare state. Com relação à política social, o sistema capitalista trouxe

consequências marcantes como desemprego estrutural e o aumento dos programas

sociais de caráter assistencial permanente.

O neoliberalismo do século XX trata-se de uma atualização do liberalismo do

século XVIII, que tem como um dos seus principais representantes Adam Smith,

economista inglês, autor, dentre outras obras, de “A riqueza das nações”. Janete

Azevedo (1994) argumenta que a máxima “menos Estado e mais mercado”, que

sintetiza suas postulações, tem como princípio chave a noção da liberdade individual, tal

como concebida pelo liberalismo clássico.

O capitalismo, desde seu surgimento, vem sofrendo constantes crises cíclicas,

típicas deste sistema. Acontecem devido aos processos de superacumulação,

superprodução e estagnação. Umas são mais sentidas, outras mais indeléveis, porém

todas com a mesma estrutura. No final do século XX, o capital reagiu como forma de

enfrentar e ampliar os níveis de lucro esperado, utilizando como estratégia hegemônica

o projeto neoliberal.

Carlos Montaño (2003) define o projeto neoliberal em 3 frentes articuladas de

ação:

A ofensiva contra o trabalho, permitindo a concentração de capital em

detrimento da exploração da força de trabalho; a reestruturação produtiva,

confirmada a partir de um novo padrão produtivo, o toyotismo e a reforma do

Estado, que está articulada com o projeto de desregulamentação do capital,

que procura reverter, retirar os direitos dos trabalhadores conquistados

historicamente por pressão e lutas sociais. (p. 26).

15

Os neoliberais creditam ao mercado a capacidade de regulação do capital e do

trabalho e consideram as políticas públicas as principais responsáveis pela crise que

perpassa as sociedades. Para eles, a intervenção estatal afeta o equilíbrio da ordem, tanto

no plano econômico como no plano social e moral, na medida em que tende a

desrespeitar os princípios da liberdade e da individualidade, valores estes básicos no

sistema capitalista.

No que diz respeito às políticas sociais, a referência básica é igualmente o livre

mercado. Os programas e as várias formas de proteção destinadas aos trabalhadores, aos

excluídos do mercado e aos pobres são vistos pelos neoliberais como fatores que

tendem a bloquear a livre iniciativa e a individualidade, acabando por desestimular a

competitividade e infringir a própria ética do trabalho. (AZEVEDO, 1994, p. 13). Para o

grupo neoliberal, os seguros de acidente, de desemprego, as pensões e as aposentadorias

são considerados formas de constranger e de alterar o equilíbrio do mercado de trabalho,

isto porque se julga que induzem os beneficiários à acomodação e a dependência ao

Estado, contribuindo para a desagregação das famílias e do pátrio poder. Consideram

que os recursos públicos estimulem a indolência e a permissividade social.

Para os neoliberais, as políticas sociais e o seguro desemprego são nefastos para

a economia estatal, pois o Estado, ao tomar a responsabilidade destes programas sociais,

geraria a necessidade de aumentar os tributos e os encargos sociais à população, além de

os seguros gerarem um bloqueio dos mecanismos que o próprio mercado seria capaz de

acionar para restabelecer o seu equilíbrio. Contudo, Janete Azevedo (1994) vai contra

esta posição, pois argumenta que, se assim fosse, o Brasil, que é o país com a maior

carga tributária do planeta, deveria ter programas sociais mais eficazes e não como os

que presenciamos, na forma de políticas de alívio à pobreza.

Investigando o avanço das políticas neoliberais na América Latina, Vieira (2007)

aponta que este fenômeno chegou nos países latino-americanos a partir das últimas

décadas do século XX e no início do século XXI. Teve como palco da sua primeira

experiência a América Latina, mais especificamente, no Chile, em 1973, sob a ditadura

de Augusto Pinochet,

[...] abrindo seu mercado consumidor interno, liberando a descontrolada

especulação financeira nas bolsas, desejando com ardor o aumento das

importações, leiloando as principais empresas públicas, privilegiando os

investimentos e as empresas externas, remetendo volumosas somas de

dólares para pagamento da dívida externa, conseqüentemente cortando os

gastos públicos em nome do controle das contas do Estado, acelerando o

crescimento da pobreza, da violência social e do desemprego. (p. 79).

16

Porém, foi na Inglaterra nos anos 80 que esta política obteve maior destaque.

Sob o governo da primeira ministra Margaret Thatcher “A Dama de Ferro”, as medidas

de austeridade foram mais sentidas, as quais apresentavam como medidas

intervencionistas a contração de emissão monetária, elevação das taxas de juros,

diminuição dos impostos sobre os rendimentos altos, abolição de controles sobre os

fluxos financeiros, criação de níveis de desemprego massivo, aplastamento de greves,

imposição de uma nova legislação antissindical, corte de gastos sociais e lançamento de

planos de privatizações. Segundo Anderson (2000), esse pacote de medidas foi o mais

sistemático e ambicioso de todas as experiências neoliberais em países de capitalismo

avançado. A desigualdade foi um dos agravantes causados pelo neoliberalismo.

Vieira (2007) esclarece que este período propiciou estudos concernentes à

compatibilização entre democracia, capitalismo e bem-estar social, avultando por seu

lado os obstáculos ao prosseguimento e à ampliação do intervencionismo do Estado.

Instala-se a crise do Estado ou crise do Estado providência, em razão de motivos

econômico e sociais. Alastram-se os debates e as pressões em torno das alternativas: de

estatização ou privatização. Os governos que se assumem neoliberais desenvolvem

reformas nos setores públicos nos princípios da descentralização e flexibilidade

administrativa com o foco das reformas na diminuição dos custos, corte de pessoal,

aumento da eficiência e da produtividade e a flexibilização burocrática. Já as políticas

públicas sociais são delegadas à lógica empresarial do mercado.

Ivete Simionatto (2000) afirma que o tripé focalização, descentralização e

privatização são as principais características das políticas sociais no Estado neoliberal.

Na primeira, os gastos e investimentos em serviços públicos devem concentrar-se nos

setores de extrema pobreza, cabendo ao Estado participar apenas residualmente da

esfera pública. A descentralização busca redirecionar as formas de gestão e a

transferência das decisões da esfera federal para estados e municípios, buscando

combater a burocratização e a ineficiência do gasto social. No nível local inclui,

também, a participação das organizações não governamentais, filantrópicas,

comunitárias e empresas privadas. E a privatização pressupõe o deslocamento da

produção de bens e serviços da esfera pública para o setor privado lucrativo, ou seja,

para o mercado.

17

Na América Latina a agenda neoliberal, por meio dos organismos internacionais

de financiamento, ganhou espaço a partir da década de 1990 com ênfase nas reformas

em favor do mercado. Ajustaram o Estado, reduzindo seu tamanho e desmantelaram as

instituições protecionistas e criaram agências regulatórias. Em seguida, o objeto das

mudanças passou pela consolidação das reformas, pelo restabelecimento da capacidade

regulatória do Estado em atividades que foram repassadas para a iniciativa privada, pela

melhoria da competitividade e por novas definições na oferta dos serviços sociais e de

sua qualidade. (SIMIONATTO, 2000).

Para Ivete Simionatto (2000), em todos os países do Mercosul as consequências

dos planos de estabilização macroeconômica e das reformas do Estado que

predominaram nos anos de 1990 incidiram diretamente sobre as políticas sociais

públicas, sendo estas o alvo prioritário das privatizações. As restrições para o seu

financiamento, a dinâmica perversa do mercado, a diminuição de recursos humanos

para operá-las e a redução da esfera estatal vêm se constituindo nos principais fatores de

sua deslegitimação. Nestes países, as políticas sociais universais como previdência,

saúde, assistência e educação básica, sofreram perdas irreparáveis, agravando-se de

forma crescente às já precárias condições sociais da grande parcela da população.

Outro processo que acelera ainda mais a crise dos países, em especial os

periféricos, são as políticas ditadas pelos organismos internacionais de financiamento,

pois a política neoliberal está intrinsecamente subordinada a estes organismos. Dentre

os principais estão: o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BM) e

suas agências. Segundo Lúcia Neves (2005), estes organismos surgiram do acordo de

Bretton Woods, em 1945, com o intuito de elaborar um plano visando à criação de um

fundo de estabilização econômica capaz de manter as taxas de comércio internacional

em equilíbrio e, com menor ênfase, à criação de um banco para a reconstrução e o

desenvolvimento para recuperação dos mercados dos países afetados pela Segunda

Guerra Mundial. Atualmente sua missão é conceder empréstimos aos países que

necessitam de recursos financeiros para equilibrar sua balança comercial.

Segundo Adriana Melo (2005), estes organismos exigem que os países

devedores executem reformas e ajustes como garantias de pagamento e de

desenvolvimento das dívidas. Estas garantias se traduzem na obrigação de realizar

políticas sociais de caráter compensatório, com o objetivo de diminuir a desigualdade

social, sob a forma de pacotes para o desenvolvimento com os quais os países anuíam.

18

No entanto, o resultado desses pacotes de ajustes é claramente nefasto, provocando uma

forte reação social nos países em desenvolvimento, que exigem, por sua vez, novas

condições para futuros contratos.

Para Octávio Ianni (1992), os planos de estabilização macroeconômica e os

programas de ajustamento estrutural postos por estes organismos representam um

poderoso instrumento de remodelagem que afeta a vida de centenas de milhões de

pessoas. A aplicação do programa de ajustamento estrutural, em um grande número de

países devedores favorece a globalização de uma política macro-econômica colocada

sob o controle do FMI e BM, que atuam em nome do capitalismo. Segundo o autor, essa

nova forma de dominação, denominada de “colonialismo de mercado”, subordina povos

e governos ao jogo anônimo e as manipulações deliberadas das forças desse mercado,

uma situação sem precedente histórico nesta escala. As políticas ditadas pelo FMI e

BM acentuam as disparidades sociais entre as nações e no seu interior, porém a

realidade é cada vez mais camuflada por uma ciência econômica global.

O pacote de reformas do FMI- BM constitui um programa coerente de colapso

econômico e social. As medidas de austeridade levam à desintegração do Estado,

remodela-se a economia nacional, a produção para o mercado doméstico é destruída

devido ao achatamento dos salários reais e redireciona-se a produção nacional para o

mercado mundial. Essas medidas implicam muito mais que a gradual eliminação das

indústrias de substituição de importações; elas destroem todo o tecido da economia

doméstica. (MELO, 2005). Conforme Ianni (1992) estes organismos desenvolvem seus

próprios desenhos do que podem ou devem ser as nações e os continentes. Elaboram

parâmetros rigorosos, técnicos, pragmáticos, fundados nos princípios do mercado, da

livre iniciativa, da liberdade econômica, que segundo o autor, são princípios sugeridos e

impostos aos governos que pretendem ou precisam beneficiar-se de sua assistência.

Para pagarem suas dívidas, os governos latino-americanos são obrigados a cortar

investimentos, tornando ainda mais precários e desprezíveis os serviços de educação,

saúde, assistência, moradia, previdência, entre outros. (VIEIRA, 2007). Muitas vezes

são dívidas impagáveis devido aos altos juros cobrados nestes financiamentos. É nesse

contexto em que se lançam as reais possibilidades de organização e exercício do poder

mundial. O FMI e o BM concretizam-se, segundo Ianni (1992), como instituições

mundiais na medida em que institucionalizam ou formalizam as condições sob as quais

o capital em geral se movimenta e se reproduz, absorvendo as outras formas.

19

Vieira (2007) aponta que da segunda metade do século XX em diante os países

latino-americanos têm se submetido às decisões destes organismos financeiros

internacionais, administrados pelos governos dos grandes centros capitalistas, que são

os emprestadores:

Premidos pela exigência de remediar os déficits da balança comercial e da

balança de pagamentos, saldando quase sempre juros e, às vezes, um pouco

do principal da dívida para com os credores estrangeiros, o FMI, dentre

outros tem exercido na América Latina uma função fundamental no seu

endividamento e no abuso da cobrança de juros sobre os empréstimos aí

feitos. (p. 79-80).

Na década de 1980, aprofundaram-se os processos de liberalização,

desregulamentação e privatização de cunho antissocial, ou seja, em detrimento dos

interesses da maioria da população dos países. A implantação de medidas

macroeconômicas cada vez mais conservadoras e a intensa exploração pelos países

capitalistas periféricos fizeram com que ficassem cada vez mais claras e declaradas as

intenções dos representantes do grande capital mundial na exploração e conformação da

classe trabalhadora, estabelecendo um discurso legitimador que, incorporando

demandas das classes populares, planeja a condução de ações estratégicas focalizadas e

restritivas e, ao mesmo tempo, de incentivo ao pluralismo e à democracia de caráter

universalista. (MELO, 2005).

As principais diretrizes destes organismos recomendam reformas no Estado

orientadas para o mercado exigindo o abandono de instrumentos de controle político e a

restrição na alocação de recursos públicos, principalmente na área social, buscando

diminuir o papel do Estado e fortalecendo as ações de natureza privada, reforçando o

aspecto mercadológico na área social. Neste contexto, para arcar com as políticas

sociais, foram convocadas as entidades público não-estatais, fenômeno, que será

investigado mais à frente, denominado de terceiro setor. (SIMIONATTO, 2000).

Em resumo, nos países dominados pela política econômica neoliberal e pelos

organismos financeiros, a política pública social está subordinada à lógica do mercado,

contendo os gastos do governo, transferindo a responsabilidade desta política às

organizações de caráter público-não estatais e comunidades à focalização de programas

para os segmentos mais pobres da população, política esta que tem como principal

finalidade o alívio a pobreza. (SIMIONATTO, 2000).

20

Após a apresentação do Estado de bem-estar social e do neoliberalismo, a seguir

será analisado a política da terceira via discutindo suas diferenças e semelhanças com as

políticas neoliberais e sua relação com o terceiro setor.

1.2 A terceira via

Devido às transformações neste particular período do capitalismo, surgiram

diversas consequências econômicas, políticas e sociais nos países capitalistas. Segundo

Vera Peroni (2006), tais mudanças ocorreram na esfera do Estado, da produção, do

mercado e também no âmbito ideológico, político e cultural em consequência dos

processos da reestruturação produtiva, da globalização, do neoliberalismo e da terceira

via, medidas estas que redefiniram o papel do Estado. Neste prisma é que será

investigado o conceito político da terceira via e sua relação com o terceiro setor.

Segundo Ricardo Antunes (1999), as referências indicadas pela terceira via estão

ligadas

organicamente

ao

capitalismo,

apresentando-se

como

um

programa

comprometido com a atualização do projeto burguês de sociedade e pela geração de

uma pedagogia voltada a criar uma unidade moral e intelectual comprometida com essa

concepção. Para o autor, objetiva dar continuidade ao projeto de reinserção do Reino

Unido, iniciado na era da primeira ministra Margaret Thatcher, que pretendia

redesenhar a alternativa inglesa dentro da nova configuração do capitalismo

contemporâneo, reiterando sistematicamente seu compromisso em preservar a

legislação que flexibiliza e desregulamenta o mercado de trabalho, em detrimento dos

direitos da classe trabalhadora.

A expressão terceira via surgiu em 1920, popularmente usada por grupos da

direita, pelos grupos social-democratas e socialistas. Na década de 1990, o termo foi

tomado por Bill Clinton, nos EUA e por Tony Blair, na Inglaterra, na qual encontrou

uma acolhida morna por parte da maioria dos social-democratas do continente europeu,

bem como dos críticos da velha esquerda em seus respectivos países. Na Grã Bretanha,

a terceira via passou a ser associada à política de Tony Blair, após as eleições em 1997 e

ao Novo Trabalhismo Inglês (New Labour). Posteriormente a política da terceira via

passou a influenciar alguns governos na Europa, como no governo francês de Lionel

Jospin e do governo italiano de Romano Prodi. (GIDDENS, 2000).

Segundo Ferrarezi (2007), a terceira via se consolidou como uma perspectiva

teórica alternativa, que ganhou força na política mundial com o advento do

21

neoliberalismo. No Brasil, sua presença foi sentida, influenciando em muitos aspectos a

presidência de Fernando Henrique Cardoso e o discurso do ministro Luiz Carlos Bresser

Pereira para a reforma administrativa do aparelho de Estado. Apesar de Cardoso ser

conhecido como o principal expoente do neoliberalismo no Brasil, nota-se a presença da

terceira via em seu discurso, como na execução do Plano Diretor de Reforma do

Aparelho do Estado em 1995.

Segundo Anthony Giddens (2000), um dos mais influentes intelectuais da

terceira via, o conceito refere-se a uma estrutura de pensamento e de prática política que

visa transcender tanto a social-democracia do velho estilo quanto o neoliberalismo, pois

argumenta que o welfare state teve um custo que se manifestou na elevada carga

tributária, no excesso de regulamentação das relações trabalhistas e no crescimento do

déficit público. Com o advento da globalização, a política do welfare foi taxada como a

vilã dos cofres públicos, o que favoreceu o surgimento da onda neoliberal. Por outro

lado, Giddens (2000) argumenta que a adoção da economia de livre-mercado também

trouxe um elevado custo social, jogando parcelas significativas da população na miséria

e no desamparo.

Por isso, na concepção de Giddens (2000), a terceira via é definida como um

movimento de centro-esquerda que tenta defender tanto o mercado, os interesses da

burguesia, quanto à manutenção dos benefícios sociais, de interesse da classe

trabalhadora, produzindo novas respostas para novos desafios. Contudo, conforme

Peroni, Oliveira e Fernandes (2009), pode se verificar que a questão crucial, de a

terceira via posicionar-se como centro-esquerda, permanece a mesma, de ser o centro.

Pode até em alguns momentos posicionar-se mais à esquerda, mas tem como principal

função propor reformas nos limites do capitalismo e com vistas a fortalecê-lo.

Neste prisma é que Antunes (1999) traz sua contribuição. Conforme o autor, a

terceira via se configurou como uma alternativa que preservasse, no essencial, as

metamorfoses ocorridas durante o período neoliberal. Contudo, a vitória eleitoral de

Tony Blair trouxe em seu conteúdo programático nada de novo, e sim a preservação do

essencial do projeto neoliberal, herança da era Thatcher.

Não haveria revisão das privatizações; a flexibilização (e precarização do

trabalho) será preservada e em alguns casos intensificada; os sindicatos

manter-se-iam restringidos em sua ação; o ideário da modernidade,

empregabilidade, competitividade, entre tantos outros, continuaria a sua

carreira ascensional e dominante. (ANTUNES, 1999. p. 97).

22

Peroni (2006) afirma que a política da terceira via tem grande influência da

política neoliberal, porém a autora traz um dado importante. Apesar de as duas políticas

buscarem racionalizar recursos e diminuir os gastos do Estado com as políticas sociais e

diminuir o papel das instituições públicas, as estratégias de superação da crise tomaram

rumos distintos: para a terceira via, o Estado deve repassá-las para a sociedade, através

do terceiro setor, enquanto que para o neoliberalismo, deve transferi-las para o mercado,

através das privatizações. O neoliberalismo defende claramente o Estado mínimo e a

privação de direitos, além de penalizar a democracia, por considerá-la prejudicial aos

interesses do mercado. Já a terceira via se coloca entre o neoliberalismo e a antiga

social-democracia, mas não rompe o diagnóstico de que o Estado é culpado pela crise.

(PERONI, 2012).

No âmbito da filosofia da terceira via, para Giddens (2000), esta deveria ajudar

os cidadãos a abrir seus caminhos através das mais importantes revoluções do cotidiano:

a globalização, as transformações na vida pessoal e o relacionamento do homem com a

natureza, projetando políticas que fossem realistas, mas não perdendo seu caráter de

austeridade. Porém, segundo Peroni (2006), o que predomina nesta afirmação sobre as

três revoluções é uma concepção individualista, pois as transformações vão se dar na

esfera pessoal, e não societária, mesma concepção da teoria do capital humano3, que

reforça o individualismo e a meritocracia. Ou seja, uma concepção de sociedade

meritocrática, uma visão ideológica puramente capitalista, baseada no merecimento,

concepção que estimula a competição entre os indivíduos, consequentemente

aumentando a produtividade e eficiência, marcas que justificam o caráter neoliberal. A

3

Para o idealizador desta teoria, Theodore W. Schultz, o trabalho humano, quando qualificado por meio

da educação, era um dos mais importantes meios para a ampliação da produtividade econômica, e,

portanto, das taxas de lucro do capital. Aplicada ao campo educacional, a idéia de capital humano gerou

toda uma concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a organização da educação, o que acabou por

mistificar seus reais objetivos. Passou-se a disseminar a idéia de que a educação é o pressuposto do

desenvolvimento econômico, bem como do desenvolvimento do indivíduo, que, ao educar-se, estaria

valorizando a si próprio, na mesma lógica em que se valoriza o capital. O capital humano deslocou para o

âmbito individual os problemas da inserção social, do emprego e do desempenho profissional e fez da

educação um valor econômico, numa equação perversa que equipara capital e trabalho como se fossem

ambos igualmente meros fatores de produção. Além disso, legitima a idéia de que os investimentos em

educação sejam determinados pelos critérios do investimento capitalista, uma vez que a educação é o

fator econômico considerado essencial para o desenvolvimento. Para o estudo da Teoria do capital

humano ver Theodore Schultz, “O capital humano – investimentos em educação e pesquisa” (1971) e

Gaudêncio Frigotto, Educação e capitalismo real (1995).

23

individualidade provocada pela meritocracia incute no cidadão a responsabilidade pelo

seu próprio êxito ou fracasso, não importando em qual cenário econômico se encontra.

Acirrando o debate sobre a filosofia inserida na política da terceira vida, Giddens

(2000) argumenta que a terceira via não abre mão dos ideais de solidariedade e inclusão

social. Entretanto, é difícil compreender como que em um governo que defende o livre

mercado, o Estado consiga defender a solidariedade e inclusão social. É contraditória

esta afirmação, pois o próprio sistema capitalista, para sua manutenção, deve criar a

desigualdade entre os cidadãos.

Já André Martins (2005) afirma que a terceira via é o próprio neoliberalismo.

Isso fica evidente quando a terceira via defende que a promoção da igualdade com

inclusão social e do bem comum deveriam ser asseguradas pela produção de políticas

sociais que desenvolvam o chamado capital social dos grupos de indivíduos para a ação,

incutindo neles o espírito empreendedor, a autoconfiança, a capacidade de administrar

riscos e rompendo em definitivo com a dependência das políticas sociais universais.

Segundo Giddens (2000), na agenda da terceira via estão como principais

objetivos a reforma do Estado e a revitalização da sociedade civil, a criação de fórmulas

para o desenvolvimento sustentado, a preocupação com uma nova política internacional,

a disciplina fiscal (em especial nos sistemas de proteção social) instrumentos em

educação obras sociais e na renovação urbana. Esta revitalização da sociedade civil

seria assegurada por meio da participação das entidades públicas não-estatais

defendendo a democracia na política social.

Giddens (2001) defende a expressão “democratizar a democracia”, mas o

problema é que este conceito é entendido como a sociedade assumindo tarefas que até

então eram do Estado, enquanto a participação significa responsabilização na execução

de tarefas. A partir desta posição, as autoras Peroni, Oliveira, Fernandes (2009) afirmam