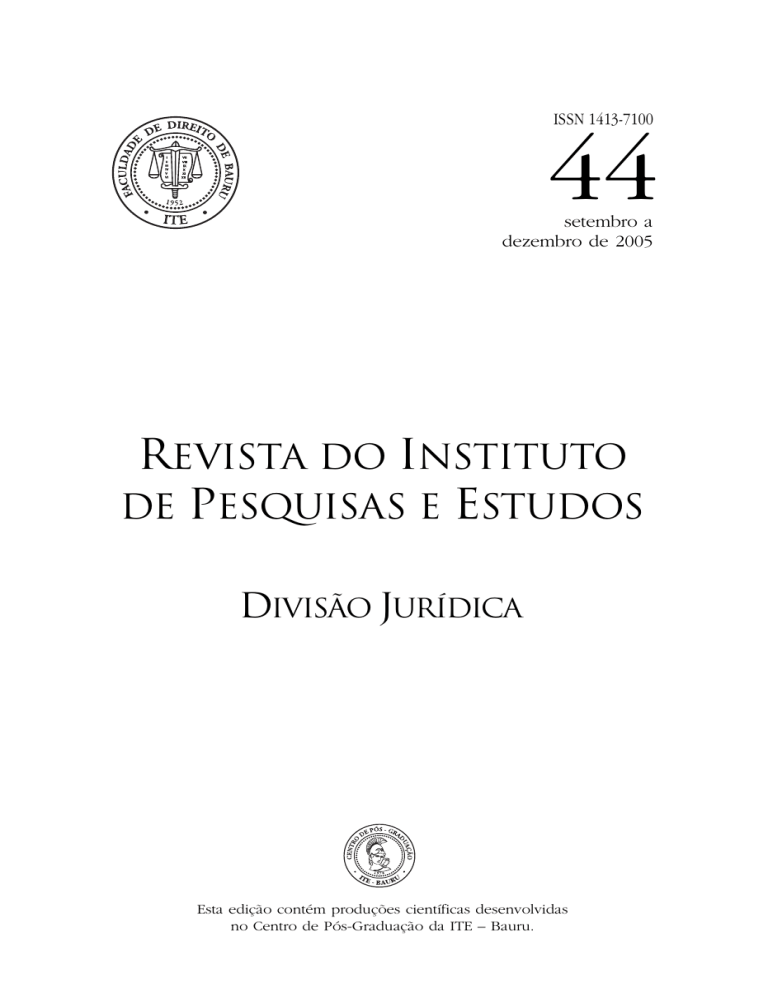

ISSN 1413-7100

44

setembro a

dezembro de 2005

REVISTA DO INSTITUTO

DE PESQUISAS E ESTUDOS

Divisão Jurídica

Esta edição contém produções científicas desenvolvidas

no Centro de Pós-Graduação da ITE – Bauru.

REVISTA DO INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS (DIVISÃO JURÍDICA)

Faculdade de Direito de Bauru,

Mantida pela Instituição Toledo de Ensino (ITE).

Edição – Nº 44 – setembro a dezembro de 2005

EDITE EDITORA DA ITE

Praça 9 de Julho, 1-51 – Vila Falcão – 17050-790 – Bauru – SP – Tel. (14) 3108-5000

CONSELHO EDITORIAL

Carlos Maria Cárcova, Flávio Luís de Oliveira, Iara de Toledo Fernandes, Luiz Alberto David Araujo, Luiz Antônio

Rizzato Nunes, Luiz Otavio de Oliveira Rocha, Lydia Neves Bastos Telles Nunes, Maria Isabel Jesus Costa

Canellas, Pietro de Jesús Lora Alarcón, Roberto Francisco Daniel, Rogelio Barba Alvarez, Thomas Bohrmann.

SUPERVISÃO EDITORIAL

Maria Isabel Jesus Costa Canellas

COORDENAÇÃO

Bento Barbosa Cintra Neto

Solicita-se permuta

Os textos são de inteira responsabilidade de seus autores

Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos : Divisão Jurídica.

Instituição Toledo de Ensino de Bauru. -- n. 1 (1966) – . Bauru

(SP) : a Instituição, 1966 v.

Quadrimestral

ISSN 1413-7100

1. Direito – periódico I. Instituto de Pesquisas e Estudos. II.

Instituição Toledo de Ensino de Bauru

CDD 340

Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos n. 44 p. 1-754 2005

ÍNDICE

Apresentação

Maria Isabel Jesus Costa Canellas

11

COLABORAÇÃO DE AUTORES ESTRANGEIROS

Relativismo epistemológico (Berstein, RJ “Beyond objectivism and relativism)

19

Carlos María Cárcova

The acquisition of nationality in Greece. Legal and political aspects

Dimitris Christopoulos

27

COLABORAÇÃO DE AUTORA NACIONAL NO EXTERIOR

Michel Troper

Ruth Maria Junqueira de Andrade Pereira e Silva

67

DOUTRINA

Em defesa da revisão obrigatória das sentenças contrárias à Fazenda Pública

José Carlos Barbosa Moreira

79

Falso testemunho no procedimento do júri

Antonio Carlos da Ponte

89

É possível a construção de uma hermenêutica constitucional emancipadora

na pós-modernidade?

Paulo Magalhães da Costa Coelho

113

Do Direito à Filosofia. A construção dialética da mentalidade social

Roberto Francisco Daniel

129

O julgamento de atos de terrorismo pelo Tribunal Penal Internacional

Fernanda Ruiz & D. Freire e Almeida

139

Descumprimento da transação penal e detração

Marcelo Gonçalves Saliba

157

Princípio da anualidade ou da prévia autorização orçamentária X Princípio

da anterioridade do exercício

169

Francisco Alves dos Santos Júnior

A força normativa das diretrizes do Conselho Nacional de Saúde

sobre a EC 29/2000

Marcílio Toscano Franca Filho & Nevita Maria Pessoa de Aquino Franca

187

Emenda constitucional nº. 45/2004 – Uma ligeira visão

Francisco Antonio de Oliveira

199

O sigilo bancário e o direito à privacidade – constitucionalidade da

lei complementar nº 105

Paulo Henrique de Souza Freitas & Fernanda Eloísa Trecenti

209

Da tutela antecipada nas possessórias fundadas na posse velha

Clito Fornaciari Júnior

241

A reparação do dano e a suspensão condicional do processo

Fabio Machado de Almeida Delmanto & Leo Lopes de Oliveira Neto

251

A parte especial do Código Penal brasileiro frente à criminalidade na informática

263

Nelson Burin Neto

A assistência social brasileira e portuguesa: um estudo comparativo

Egli Muniz

281

PARECER

Regime Geral dos Servidores Públicos e especial dos Militares – Imposição

Constitucional para adoção de regime próprio aos Militares Estaduais –

Inteligência dos artigos 40, § 20, 42 e 142, § 3.º, inciso X, do texto supremo

– Parecer.

Ives Gandra da Silva Martins

307

ASSUNTO ESPECIAL

Investigando a parentalidade

Maria Berenice Dias

331

Súmula 309: um equívoco que urge ser corrigido!

Maria Berrenice Dias

341

O direito fundamental à tutela jurisdicional alimentar

Flávio Luís de Oliveira

345

A alteração do regime de bens autorizada judicialmente: como proceder

para que ela produza efeitos?

Lydia Neves Bastos Telles Nunes

369

Desburocratização do divórcio conversão. Projeto de Lei que prevê a conversão automática da separação judicial definitiva em divórcio, decretada

judicialmente, após decorrido o prazo legal

Maria Isabel Jesus Costa Canellas

379

A responsabilidade parental conjunta após a dissolução do casamento

Ney Lobato Rodrigues, Aline Panhozzi & Suéllen S. Marcelino Marques

393

O valor do afeto para a dignidade humana nas relações de família

Cleber Affonso Angeluci

403

O amor como fundamento legitimador do Direito

Bernardo Montalvão Varjão de Azevêdo

417

NÚCLEO DE PESQUISA DOCENTE

Direito de acrescer e substituições testamentárias

Ricardo da Silva Bastos

429

NÚCLEO DE PESQUISAS E INTEGRAÇÃO

A inclusão social das pessoas portadoras de hanseníase

José Luiz Ragazzi, André Mendonça Gebara, Priscila Bettoni Ballalai,

Rita de Cássia Ezaias

457

A integração holística da saúde no direito pátrio

Ney Lobato Rodrigues, Kethleen Schoolten, Suéllen S. Marcelino Marques

473

Reflexões sobre a cirurgia plástica nos portadores de síndrome de down

como fator de inclusão social

José Luiz Ragazzi, André Mendonça Gebara, Priscila Bettoni Ballalai,

495

Rita de Cássia Ezaias

Presunção de inocência no processo

Cláudio Henrique Pereira Gimael

509

NÚCLEO DE INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA - NIPEC

Argüição de descumprimento de preceito fundamental

Pesquisadora: Ana Luiza Sabbag Decaro

Orientador: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro

535

O acesso à justiça na visão popular

Pesquisadora: Raquel C. Alves

Orientadora: Professora Ms. Rossana T. Curioni

547

Poluição eletromagnética. Sua normatividade e o princípio da precaução

Pesquisador: Luiz Henrique Martim Herrera

Orientadora: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro

555

Os criminosos da era da informação

Pesquisador: José Augusto Zen Ferri

Orientadora: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro

571

Meio ambiente e os impactos das reações químicas industriais

Pesquisadora: Silvana Viana

Orientadora: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro

581

Vinhoto. Responsabilidade pelo dano ambiental

Pesquisador: Alexandre Luiz da Silva Felipe

Orientadora: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro

593

Lixo urbano

Pesquisadora: Veridiana Simonetti Bacelar

Orientadora: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro

601

Publicidade abusiva no Código de Defesa do Consumidor

Pesquisadora: Nathalia Gentil Tanganelli

Orientador: Professor Ms. Silvio Carlos Álvares

Co-orientadora: Juliana Pereira de Almeida Álvares

609

Central de atendimento ao consumidor

Pesquisadora: Anna Carolina de Miranda

Orientador: Professor Doutor José Luiz Ragazzi

619

A união homoafetiva e seus aspectos jurídicos

Pesquisadora: Juliana Salate Biagioni

Orientadora: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro

627

Adoção: aspecto jurídico e social

Pesquisadora: Francine Mitie Tanaka

Orientadora: Professora Ms. Daniela Ap. Rodrigueiro

Co-orientadora: Giselle Yurie Tanaka

639

DIREITO DAS MINORIAS

Reflexões sobre os direitos humanos no mundo muçulmano

Hidemberg Alves da Frota

651

ATIVIDADE DE RELEVO

Rumos do direito eletrônico. IV Congresso Mundial de Direito e Informática

Colaboração: Mário Antônio Lobato de Paiva

683

CENTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Acesso à justiça

Edson Thomas Ferroni

701

A não-aplicação da medida provisória no direito tributário:

afronta ao princípio da segurança jurídica

Daniela Gentil Zanoni

703

O direito fundamental de resposta

José Mauro Progiante

705

Coisa julgada, segurança jurídica e justiça no sistema normativo brasileiro

Edimara Sachet Risso

709

O papel do estado brasileiro na tutela ambiental das águas superficiais

Kathleen Scholten

713

A citação no direito processual civil brasileiro sob o enfoque constitucional

das garantias do processo

Ana Cecília Marques Faria

715

O conteúdo jurídico do inciso XXXV do artigo 5º. da Constituição Federal,

o direito à prestação da tutela jurisdicional

Roberto Arthur David

719

O princípio constitucional do dever de fundamentar as decisões judiciais no

processo civil

Célio Vieira da Silva

721

A ação de investigação de paternidade e a dignidade da pessoa humana

Márcio Gavaldão

723

Aspectos jurídicos das uniões homoafetivas

Deborah Cristiane Domingues de Brito

725

A eutanásia e a tutela jurídica do direito à vida

Adriana Tayano Fanton

727

A formalização dos tratados internacionais de direitos fundamentais à luz da

Constituição de 1988

Jamile Gonçalves Calissi

729

Trabalho escravo contemporâneo no Brasil: uma faceta da crise de ineficácia dos direitos sociais consagrados no atual texto constitucional

Olga Curiaki Makiyama Sperandio

731

O sistema constitucional de proteção da criança ante a publicidade

Fabiana Junqueira Tamaoki

735

As penas de interdição temporária de direitos e o direito

constitucional ao trabalho

José Carlos Carneiro de Oliveira

737

A definição de autoridade coatora no mandado de segurança

João Roberto Casali da Silva

739

As comunidades indígenas e a constituição:

direitos fundamentais indígenas

Fernanda Eloísa Trecenti

741

A ação popular como instrumento de cidadania

José Canrobert Rocha de Araújo

743

O falido e as garantias constitucionais da privacidade e da intimidade

Luiz Célio Bucceroni

745

Contornos constitucionais do direito à moradia: o direito a um lugar

Sérgio Luiz Ribeiro

747

Os limites do direito de informação jornalística no direito brasileiro

Luiz Henrique Parisi

751

INFORMAÇÕES AOS COLABORADORES

753

APRESENTAÇão

Em boa hora vem a lume a edição n. 44 da RIPE – Revista do Instituto de

Pesquisas e Estudos – Divisão Jurídica – da ITE. Este número comemorativo é

nossa “homenagem ao fundador” porque saúda, de modo especial, o nascimento do saudoso Reitor e a Instituição Toledo de Ensino, pelo seu 55.º aniversário

de fundação.

Mais uma vez nos encontramos para refletir sobre a caminhada da

Instituição... sobre a trajetória do homem que vem escrevendo a sua história. E

o futuro de nossas Faculdades depende desse homem-viagem, em processo permanente, porque esse é o sinal da vida. O significado da vida é isso, criação continuada, construção que se reconstrói a cada momento, em fidelidade à intenção fundacional.

25 de outubro de 1901: na alvorada de um século ainda cheio de promessas, nasceu Antônio Eufrásio de Toledo. Sobre sua trajetória, seu filho,

Professor Mauro Leite Toledo, em um artigo publicado, escreveu: [conforme

o original]

Não é um lamento. Não é desabafo. É uma reflexão.

U’a mensagem de fé.

Aos alunos atuais da Faculdade de Direito de Bauru. À legião

de alunos que por ela passou. Aos meus filhos. Ao meu pai.

Quicquid fit cum virtute.

Fit cum gloria

Ela foi feita com virtude, com arte, com amor. E a glória tem

advindo do brilho dos profissionais que vem formando. [...]

Em mim, fala alto, [...] mais a urgência da constatação de uma

obra que vi nascer. Uma obra que foi a razão de ser e de existir

dos meus pais. Uma obra, cuja força será medida por sua capacidade de recuperação, uma obra que, visitada em agosto de

1954, pelo Dr. Flamínio Fávero, catedrático de Medicina Legal

da USP, mereceu dele um artigo publicado na Folha da Manhã

(SP), do dia 29, do mesmo mês.

Nele, o visitante que proferira palestra, observa:

(...)

O prédio, construído especialmente, já tem prontas três alas com

nove salas de aula, salas para administração, auditório, biblioteca etc... Há um pormenor que não posso omitir e que logo

me impressionou. A construção da fachada foi deixada

12

faculdade de direito de bauru

para o fim. Ainda não se fez. É que a Escola não quer ser

de ‘fachada’, mas uma casa de ensino honesto e rigoroso,

de cultura, de civismo, de plena pregação e compreensão

dos deveres. [grifamos]

(...)

Portanto, aos alunos atuais, transcrevo um pensamento poético, porém, verdadeiro: “É inverno. A terra se cala e dorme; só

na aparência está morta. Mas ela repousa, recupera-se, e no

silêncio de sua neblina, no frio de suas noites sem estrelas, ela

nos sussurra palavras de esperança, de uma primavera em um

futuro bem próximo”.

À legião de ex-alunos, convido para uma visita espiritual à

velha casa. Percorram seus corredores sóbrios, circulem pelo

pátio interno. Apurem os ouvidos e abram o coração. Ouçam...

Vozes e risos ainda surpreendem. Vidas. Lições. Dever cumprido. Testemunho de amor. Responsabilidade. Tudo vive em cada

um de vocês,

[...] pois, em vocês a Faculdade de Direito de Bauru vive; através de vocês, ela fala.

Aos meus filhos, a confirmação dos valores, bebidos desde o

berço. Temos, pela escolha de seu avô, o destino das águias. A

majestade do vôo não implica ausência de riscos. Aos riscos,

respondemos com coragem.

Ao meu pai

Magnífico Reitor Antônio Eufrásio de Toledo.

Descansa. Nós estamos aqui. Formaste Cavaleiros que continuam na busca do Santo Graal que, neste caso, representa a

preservação da Escola, do Nome, da Dignidade.

Descansa. Um dia, muito breve, nós te ofereceremos o Cálice

Sagrado e, com ele, brindaremos juntos o êxito da Instituição.

[conforme o original] ( Jornal da Cidade. Bauru, 30 de maio de

1999, Geral, p. 8).

Infere-se do texto transcrito, que a figura humana do Dr. Antônio

Eufrásio de Toledo transcende às suas realizações, mesclada de forma indissociável à sua obra: pública e reconhecida em variadas cidades e diferentes

Estados de nosso País.

Suas palavras são o testemunho de uma vida e um testamento para as gerações futuras, como documentado em uma carta escrita em 1970 para o filho

Márcio, revelando sua dimensão de homem e pai.

Revista do instituto de pesquisas e estudos

n.

44

13

Márcio, meu filho...

Talvez só Deus o saiba, seja esta uma mensagem de quem já se

encontra no princípio do fim, ou talvez no fim de uma vida que

foi vivida de sonhos e anseios, onde o sacrifício não nos abateu,

as dificuldades não diminuíram o meu ideal, as decepções não

me afastaram do caminho que tracei, e os amargos dias foram

por mim vividos pensando em deixar para vocês um NOME, traduzido numa OBRA que vocês deverão concluir.

Fui um Homem que realizou, que fez, que trabalhou, que viveu a

vida que o destino lhe reservou, que muitas gerações dela se valerão, e se recordarão do que pudemos fazer. Já fui moço como você.

Já tive sonhos vazios que vivem no meu pensamento. Sofri muito.

Passei privações. Fui humilhado. Estive preso. Conheço como poucos a vida. Reagi em tempo. Não me deixei levar por idéias vazias,

compreendi que, na liberdade, estava meu destino.

Voltei-me para o trabalho que engrandece, que enobrece, que faz

do homem uma criatura útil aos seus semelhantes. Parti do

nada, tenho comigo a decidida vocação de realizar. Deveria lhe

dizer o que disse, podendo você aceitar ou não minhas palavras.

Como Pai ou Amigo. Como amigo ou como homem, simplesmente como homem experimentado. Guarde, se merecer, estas

minhas palavras para que um dia você melhor me julgue. Pense

por você, pelo seu futuro. Analise os homens com os olhos da realidade. Julgue com ponderação, com o equilíbrio, com o bom

senso. Medite um instante e depois decida.

Não se preocupe em me responder, pois uma resposta envolve

compromissos, e estes devem ser tomados por você e para você

mesmo. Entendo que ainda não completei minha missão, e

mais, entendo que a morte deve me encontrar como sou, como

quero ser, como devo ser, trabalhando sempre, sempre acreditando no Brasil, crendo nos moços.

Com um abraço, aqui fica quem Deus lhe reservou para ser na

vida, seu pai, assim como Ele nos deu, você como meu filho.

A Instituição Toledo de Ensino despontou como projeto educacional no

dia 21 de abril de 1950. Desde então, no constante trabalho do dedicado edu-

14

faculdade de direito de bauru

cador, abria e estruturava novos cursos que pudessem ampliar as áreas do

conhecimento humano, nas quais os jovens estudantes de sua Instituição viriam

atuar e contribuir.

A marca registrada de sua evolução continua sendo, no presente, assim

como em suas origens, o trabalho constante em busca de aprimoramento da

qualidade e atualização. Nesse sentido e, dentre a variedade de opções, um elemento, no entanto, pela sua peculiaridade dentro da realidade brasileira, oferece-nos as condições ideais para nossa reflexão neste número da RIPE. Se não,

analisemos:

O ensino jurídico para o século XXI, segundo Portaria do MEC, exige formação humanística, técnico-jurídica e prática, senso ético-profissional, associado

à responsabilidade social, com compreensão da causalidade, finalidade das normas jurídicas e da busca constante da libertação do ser humano e do aprimoramento da sociedade. Exige, ainda, capacidade de apreensão, transmissão crítica

e produção criativa do Direito, aliada ao raciocínio lógico e à consciência da

necessidade de permanente atualização.

Para atingir tais objetivos, o bacharelando precisa adquirir e/ou desenvolver

as habilidades de leitura e compreensão de textos e documentos, interpretação e

aplicação do Direito; a pesquisa e utilização da legislação, doutrina e jurisprudência; produção criativa do Direito; correta utilização da linguagem etc.1

Perante tais propostas e para atingir todos esses objetivos, decidindo pela

qualidade, a ITE inaugurou novos cursos, reformulando toda a infra-estrutura,

aprimorando, reformando e ampliando os serviços ao acadêmico, tais como:

quadra poliesportiva, centro de convivência, laboratórios de informática, auditório, jardins internos, todas as salas de aula, sala de videoconferência, cartório

e escritório jurídico.

A Faculdade de Direito, fundada em 25 de outubro de 1951, e a de

Educação Física são as mais antigas da ITE. Não obstante, apesar de tradicional,

o método de ensino do curso de Direito é bastante moderno. Um exemplo é o

Núcleo de Prática Jurídica, no qual os alunos têm a possibilidade de aplicar o

aprendizado teórico através de atividades práticas como audiências e júris simulados. Para tanto, o Núcleo conta com um CARTÓRIO e um FORUM Acadêmico,

cujas instalações dispõem de todos os recursos necessários para a formação profissional que o atual mercado de trabalho exige.

Os acadêmicos também têm à disposição o Escritório de Aplicação de

Assuntos Jurídicos, o Núcleo de Atividades Complementares, o Núcleo de

Iniciação à Pesquisa Científica, o Núcleo de Pesquisas e Integração, o Núcleo de

Pesquisa Docente, a Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos – Divisão

Jurídica (RIPE), os Juizados Especiais.

1

JORNAL FADISC: Informativo Interno da Faculdade de Direito de São Carlos, Editorial, abr./maio, 99, ano 2, nº2.

Revista do instituto de pesquisas e estudos

n.

44

15

Neste volume, merecem destaque especial os projetos de Iniciação

Científica dos alunos pesquisadores dos variados Núcleos de Pesquisa Centífica,

inscritos e aprovados pela comissão organizadora do 2º. Congresso Iteano de

Iniciação Científica, realizado no período de 09 a 11 de maio do ano em curso.

Enriquecem, igualmente, nossa REVISTA, as produções científicas desenvolvidas no Centro de Pós-Graduação e em seu Núcleo de Pesquisas e

Integração, fruto dessa integração entre os Professores-Tutores, todos eles,

Doutores, Mestres ou Mestrandos, que trabalham com esses jovens estudantes

do curso de Graduação, selecionados através de concurso público.

O Centro de Pós-Graduação iniciou suas atividades em 1978, com o intuito de aprimoramento do corpo docente da ITE e como instrumento de aproximação dos profissionais da região com o meio acadêmico. Possui cursos de PósGraduação Stricto Sensu e Lato Sensu.

Ademais, a articulação do curso de Mestrado com o ensino de graduação

e a pesquisa desenvolve-se através do já referido, Núcleo de Pesquisas e

Integração, que objetiva o despertar para a importância da investigação científica. Os estudos científicos e pesquisas desenvolvidos no Curso de PósGraduação, credenciado pela CAPES, que tem como tema central “Sistema constitucional de garantia de direitos” são publicados nas edições da RIPE e em variadas obras e periódicos do País.

Ao cabo de mais um ano de atividades, este volume 44 da Revista do

Instituto de Pesquisas e Estudos da ITE – Divisão Jurídica – à guisa de comemoração, é dedicada ao seu fundador e à sua obra e, por essa razão especial,

apresenta um perfil também especial e diferenciado, pela qualidade dos artigos

apresentados e pela amplitude do número de docentes colaboradores e alunospesquisadores, tanto do Curso de Pós-Graduação como da Graduação, principalmente aqueles pertencentes aos variados Núcleos de Pesquisa Científica. No

mesmo sentido, os trabalhos produzidos pelos nossos ilustres pesquisadores

convidados, de outras Instituições de Ensino, nacionais e estrangeiros, oferecem

temas inéditos, enriquecidos pela contemporaneidade e o interesse jurídico.

Objetivando uma releitura do novo estatuto civil brasileiro, a seção especial oferece matéria atualíssima, envolvendo aspectos polêmicos ou inovadores,

frente à nova visão do Direito de Família no século XXI.

A heterogeneidade de temas apresentados não retira o brilho da produção

da Revista. Pelo contrário, entendemos que aí se encontra o desafio do Direito,

de uma maneira geral, no século XXI e, coincidentemente, é nisso que reside

exatamente o interesse maior dos leitores e colaboradores.

Por fim, recolhendo os gemidos dos homens e da criação inteira, poderemos inserir nossa Instituição no “saber universal”, fazendo uso de uma linguagem simbólica. Assim, estaremos tematizando essa polifônica sinfonia dos corpos sacrificados que buscam provar as reais capacidades intelectuais humanas, a

16

faculdade de direito de bauru

exigir novos olhares para os debates que possam dar conta de compreender,

finalmente, a pessoa humana plena, o cidadão. Portanto, ao proclamar a esperança de redenção da vida, nesta última edição da RIPE, referente ao ano 2005,

cada aniversário se torna um renascer.

Outubro de 2005

Maria Isabel Jesus Costa Canellas

Colaboração de

autores Estrangeiros

Relativismo epistemológico

(Berstein, RJ “Beyond objectivism and relativism)

Carlos María Cárcova

Professor Titular Ordinário de Filosofía del Derecho e Director Del Instituto de Investigaciones

Juridicas “Ambrosio L. Gioja” de la Faculdad de Derecho da Universidad de Buenos Aires (UBA).

Palabras-clave: Filosofía de la modernidad, conocimiento científico, el absolutismo y el

relativismo cognitivo, debate epistemológico, la verdad, la racionalidad humana.

La filosofía de la modernidad se desarrolla marcada cartesianamente por la

búsqueda incesante de un fundamento absoluto para el conocimiento científico.

Se afirma que con Hegel se expresa esa búsqueda como culminación de una

racionalidad totalizante y totalizadora. (No pocos autores han sostenido que esa

racionalidad totalizante fue usada como fundamento por los totalitarismos del

siglo XX, en especial por el nazismo).

Se trataba de encontrar un fundamento de carácter cognitivo único, fijo,

invariable y seguro. Esta tendencia, que sigue presente en la filosofía de nuestra

época, comienza a ser audazmente confrontada por la aparición de un autor

como Nietszche quien, en cambio, exaltó los beneficios de lo múltiple, de lo

abierto, de lo incierto, esto es, de una razón plural.

¿Qué es la verdad?, se preguntaba este pensador (“Sobre la verdad y la

mentira en sentido extramoral”) y se respondía:

una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismo; en resumidas cuentas una suma de relaciones humanas realzadas, extrapoladas y adornadas, poética y retórica-

20

faculdade de direito de bauru

mente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de

las que se ha olvidado que lo son, metáforas gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son

ahora consideradas como monedas, sino como metal.

De modo que la verdad se presenta ahora con el mismo estatuto de la ficción. Ya no será más adecuatio rei ad intelectum, sino aquella interpretación de

los hechos o de la realidad, que resulte favorecedora de la vida.

Por cierto, este relativismo cognitivo aparece como una teoría más realista, pero ofrece más desasosiego, en cuanto representa menor seguridad.

Cuando la explicación científica, cualesquiera fueran sus presupuestos, avanzó

sobre el mundo encantado de los mitos y de las fábulas establecidas por centurias, no produjo menor grado de inseguridad, porque obligó a los hombres a

modificar drásticamente sus representaciones del mundo.

Contemporáneamente, la confrontación entre los modelos del absolutismo y

el relativismo cognitivo sigue estando presente en el desarrollo del debate epistemológico. Pero el papel dominante que durante buena parte del siglo XX tuvieron

las tradiciones objetivistas, se ha visto conmovido por la heterodoxia de algunos de

sus representantes y por la relevancia crítica de algunos de sus oponentes.

En este texto que en lo sustancial recoge con afán divulgatorio los estudios

de J.R. Berstein expuestos en “Beyond objectivism and relativism”- Blackwell,

Oxford, 1987- haremos esquemáticas referencias a unos y otros.

PETER WINCH Y LAS SOCIEDADES “OTRAS”

Como es conocido, este autor fue el introductor de la filosofía del segundo Wittgenstein en el campo de las ciencias sociales y, particularmente, de la

sociología. Inscribió sus tesis en la corriente del comprensivismo epistemológico y siguiendo las ideas de Alfred Schutz, reivindicó como concepto central el de

“proceso de socialización”, pero básicamente el de socialización lingüística. La

realidad era susceptible de ser comprendida, porque los hombres compartían

un juego de lenguaje desde el cual tal realidad se mentaba. La nota polémica la

introduce nuestro autor, cuando en su texto “Comprendiendo la Sociedad

Primitiva” (“Understanding a primitive society, 1964) sostiene su idea de inconmensurabilidad. Sostiene allí que los juegos del lenguaje, productores de sentido, son necesariamente contextuales e históricos y ello determina un problema

en relación con la posibilidad de realizar objetivamente, juicios morales acerca

de acciones que se desarrollan en los marcos de una cultura diferente.

La interacción humana no puede aprehenderse sino existe un lenguaje

común, pues el lenguaje no puede adquirirse sin adquirir al mismo tiempo

Revista do instituto de pesquisas e estudos

n.

44

21

conocimiento acerca de las “formas de vida” con él asociadas y, ciertamente,

como lo prueban hoy las luchas político-militares del mundo global, puede existir inconmensurabilidad de las formas de vida.

A pesar de todo, Winch no se reivindica a sí mismo como un relativista,

porque entiende que es posible vencer las barreras que suponen las diferencias

culturales, a través del diálogo tolerante entre distintas concepciones de la vida.

La cuestión es que no puede soslayarse la complejidad que está radicada en la

precaria objetividad con que el intérprete de una cultura que no es la propia,

pueda observar y comprender una cultura otra, es decir, distinta. Desde el punto

de vista de Winch, debe rechazarse la idea, cara a la tradición positivista, de que

el conocimiento supone la existencia de matrices prefijadas y ahistóricas. Al contrario, éste debe considerarse como contextual, situado y abierto, en el marco de

un lenguaje y una forma de vida determinados. Y esta idea vale para todo conocimiento, aún el de las ciencias naturales. En su polémica con Jarvie, autor que

reivindica la tradición objetivista y externalista del conocimiento, Winch afirma

que la realidad extralingüística existe, pero subraya la importancia de la pregunta acerca de cómo se llega al conocimiento de esa realidad y cómo se aíslan,

además, nuestras propias convicciones y representaciones ideológicas. El positivismo ha ignorado siempre el papel jugado por los factores ético-prácticos, tanto

como el hecho de que, sin comunicación, no es posible conocer la realidad.

Comprender una cultura será, pues, entender y dar cuenta de su sentido,

al interior de la sociedad que la genera. Para ello, es preciso descartar la superioridad acrítica de la cultura propia, esto es, descartar todo etnocentrismo y

recorrer el camino del diálogo y los intercambios de experiencias comunes,

generando una sabiduría práctica fundada, en una razón práctica.

GADAMER: OTRA ONTOLOGÍA

Hans Gadamer (“Verdad y Método”, 1960) es un continuador del pensamiento comprensivista propio de la tradición alemana iniciada por Dilthey. Este

autor opone a la ilimitada expansión del pensamiento positivista y cientificista el

mérito de una hermenéutica que reivindica los logros de la filosofía práctica aristotélica, de la tradición medieval que culmina en Vico y de aspectos de la fenomenología y el pensamiento de Heiddeger. Gadamer pone en crisis el legado

cartesiano y sus dualismos clásicos (mente-cuerpo; sujeto-objeto; naturalezasociedad; etc.) y, con ello, la búsqueda obsesiva de un fundamento único y la reivindicación del método matemático ejercitado por una razón abstracta, universal y exenta de contingencias históricas. Según Gadamer, Descartes se apoya en

una errónea concepción del ser y, particularmente, del ser en el mundo, lo que

acarrea también, consecuencias erróneas epistémicas y metódicas. De modo que

el autor centra su crítica en una cuestión de naturaleza ontológica. Según él, el

22

faculdade de direito de bauru

modo de ser y actuar de los seres humanos no puede comprenderse ni interpretarse si se excluye la consideración de fenómenos tales como el arte y los juegos. Siendo la realidad dinámica solo es posible entenderla auténticamente a través de un proceso hermenéutico que no implica relativismo sino la posibilidad

de diferentes interpretaciones, respecto de las cuales es posible distinguir a unas

como mejores que las otras. Dicho de otro modo, solo es posible acceder a lo

real a través de los sujetos, es decir, que nuestro ser en el mundo consiste en ese

proceso subjetivante. Un proceso con diversas etapas; en la primera, estamos en

el nivel de la precomprensión, básicamente fundada en el prejuicio. Junto a ella

juegan los elementos heredados de la tradición y de la autoridad que se legitiman a través de intercambios dialógicos. Conocer implica construir ese círculo

hermenéutico que supone la inexistencia de datos brutos. Nuestros puntos de

partida siempre son datos interpretados o construidos, por ello, no hay ciencia

exenta de valores, pues siempre encontraremos una dimensión práctico-histórica del conocimiento. Ciertamente los horizontes interpretativos pueden ser diferentes pero deben hallarse abiertos a otros horizontes interpretativos y consecuentemente, con capacidad para cambiar y fusionarse entre sí. Y esos horizontes tienen como hábitat natural el lenguaje. De allí la centralidad epistémica que

el mismo posee.

La verdad pasará a ser así, en este contexto, no un dato previo, externo e

inmutable sino el resultado de un proceso hermenéutico. Verdad es para

Gadamer “lo que puede ser argumentativamente válido para la comunidad de

intérpretes”.

Winch y Gadamer integran con Dilthey, Weber, Schutz y Davidson, entre

muchos otros, la pléyade de representantes de la corriente comprensivista.

Pero otros autores más próximos a la tradición explicativista se han separado de sus expresiones más ortodoxas. Por ello han se los denomina frecuentemente como post-empiricistas.

THOMAS KUHN Y LA INCONMENSURABILIDAD DE PARADIGMAS

Como es muy conocido, en su ya clásica obra ”La estructura de las revoluciones científicas” (1962), este autor produjo una fuerte conmoción al interior

de la tradición explicativista, que ya el falsacionismo popperiano había iniciado

con anterioridad. Con Kuhn se modifican radicalmente aquellas concepciones

que veían en la ciencia un largo proceso acumulativo e incesante de lucha del

hombre contra la ignorancia y la superstición. La novedad es que ahora la evolución científica no se concibe ya como un continuo progresivamente más

amplio y consistente sino, al contrario, como una ruptura, una caída, una superación de un cierto modelo explicativo al interior de una rama del conocimiento y su reemplazo por otro que lo contradice y lo supera. En realidad, la idea que

Revista do instituto de pesquisas e estudos

n.

44

23

desarrolla Kuhn con tan apreciable, éxito no es totalmente novedosa. En la tradición francesa, Gastón Bachelard, veinte años antes, había mostrado (luego lo

reafirmaría Popper) que la ciencia avanzaba solo cuando conseguía refutar un

conocimiento tenido hasta ese momento por válido. De allí el nombre de su primer libro, denominado “Filosofía del No”. También Bachelard desarrolla el concepto de “ruptura epistemológica” con connotaciones que lo homologan con el

de “revolución científica” utilizado por Kuhn. Volviendo a éste último: él sostiene la idea de que la ciencia está constituída por visiones paradigmáticas o por

paradigmas, más tarde (“La tensión esencial”) las denominará matrices explicativas y ellas serían el conjunto de principios entramados, lógicas de funcionamiento y prácticas científicas, propias de un determinado momento histórico.

Podemos hablar así, por ejemplo en el campo de la física, de un paradigma

copernicano y más tarde de un paradigma newtoniano y más tarde de un paradigma relativista, del big bang, de las estructuras disipativas, etc. La vigencia y

sustitución de los paradigmas se materializa en etapas diferentes que nuestro

autor caracteriza. Así, puede hablarse de una visión preparadigmática, que corresponde al momento donde no existen acuerdos firmes y claros en la comunidad científica, acerca del mejor modelo capaz de dar cuenta de un cierto sector

de la realidad del mundo (por ejemplo, el del mundo de la física). A esa primera etapa seguiría la de un paradigma que ha conseguido tornarse dominante,

porque ha terminado por ser reconocido universalmente. En ese momento, existe lo que Kuhn llama una etapa de “ciencia normal”. Pero la continua observación y experimentación termina por alcanzar experiencias refutatorias que se

constituyen poco a poco en “anomalías del modelo”. Cuando estas anomalías

son considerables, aparece un momento que es propio de la ciencia extraordinaria, es decir, un momento en donde hay lucha de paradigmas (vg.

Newton/Einstein). Ese es un momento de incompatibilidad y de inconmensurabilidad de los paradigmas. Hasta que nace un nuevo paradigma dominante y se

reconstituye el modelo de ciencia normal.

Pero el dato que escandalizaría a un positivista ortodoxo es que desde el

punto de vista de Kuhn, el tránsito de un paradigma a otro no está siempre fundado en términos racionales. Media también lo que él denomina “conversión”.

Es decir, cambios en los valores y en las visiones sociales que implican deliberación y elección de finalidades, al mismo tiempo que racionalidad. Esto ocurre,

claro está, al interior de una comunidad científica y de sus prácticas sociales,

jugando en ese proceso un rol fundamental, la socialización educativa de sus

integrantes.

Naturalmente, estos criterios conmueven al pensamiento tradicional, tanto

como su noción de inconmensurabilidad. Sin embargo, dicen los kuhneanos,

deben distinguirse tres conceptos diferentes: incompatibilidad, inconmensurabilidad e incomparabilidad. Las teorías son compatibles cuando no existen entre

24

faculdade de direito de bauru

ellas contradicciones lógicas. Son, en cambio, inconmensurables cuando no contamos con un lenguaje neutral que permita comparar cada una de sus conclusiones y consecuencias punto por punto. Sin embargo, este modo de presentar

las cosas no incurre en un relativismo radical, porque afirma que de cualquier

manera las teorías, en general, son comparables siempre y susceptibles de juicios racionales de preferencia.

De todas maneras la ruptura de Kuhn con la tradición objetivista es moderada, si se la compara con las del más audaz de sus colegas a quien nos referimos en el punto siguiente.

PAUL FAYERABEND Y EL MÉTODO ANARQUISTA

Las ideas de este singular pensador se divulgan en los años setenta, básicamente a través de su trabajo denominado “Contra el método” y de un libro

posterior que tituló “Por qué no Platón”. Se trata de un polemista filoso e inteligente en buena medida desacreditado por su fuerte perfil crítico.

Sostiene la idea de que junto con las metodologías tradicionales debe contarse, al mismo tiempo, con otras que contengan el error como ingrediente.

Su argumento es que la historia misma de las ciencias muestra que buena

parte de los más importantes descubrimientos es producto de fallas metódicas,

de desviaciones experimentales o de meras casualidades. La ciencia trasmitida ha

simplificado y adulterado los procesos realmente acaecidos, impregnándolos de

una lógica racionalista. Sin embargo, como dice Bunge, no hay teorías sino hombres que teorizan. No debe pues prescindirse de elementos no racionales en el

desarrollo del pensamiento científico. La ciencia no puede entenderse sin referencia a valores, por eso, él instala el principio del “todo vale”. En otros términos, ciertos procedimientos inusuales y sorpresivos pueden terminar echando

luz y aportando claridad mayor, inesperada y gratamente. Por ésta razón propone, por ejemplo, incorporar procedimientos contrainductivos, que resultarían

de introducir en el marco investigativo hipótesis no consistentes con teorías ya

establecidas o con hechos ya establecidos. Otra sugerencia es la de implementar

procesos de “proliferación”, inventando teorías inconsistentes con los denominados paradigmas normales.

Siguiendo la saga de Stuart Mill, sostiene que una metodología pluralista

resultará útil no sólo para el avance del conocimiento sino también para el de

nuestra propia individualidad. La sociedad capaz de encarar estas prácticas será

una sociedad de hombres auténticamente libres. Cada refutación de lo ya establecido, nos permitirá abrirnos a conocimientos nuevos y devolverá a nuestras

mentes libertad y espontaneidad que son sus propiedades más preciadas. Se

muestra abierto a la filosofía de Hegel porque entiende que ella invita al cambio

y a la interconexión entre conceptos y hechos, sujeto y objeto, etc., lo que recu-

Revista do instituto de pesquisas e estudos

n.

44

25

sa nuestras parálisis habituales. El autor reniega de todo dogmatismo y se afirma

como un relativista entusiasta al afirmar:

La ciencia no tiene la prerrogativa del conocimiento, ni siquiera del conocimiento paradigmático. La ciencia es conocimiento

tanto como lo son los mitos, los cuentos de hadas, las tragedias,

los poemas épicos y otras creaciones de filiación no científica. A

veces, éstas últimas son las únicas explicaciones disponibles que

hacen justicia a la complejidad de los fenómenos. No existen

ciencias en el sentido de los racionalistas. Sólo hay humanidad.

RICHARD RORTY: DE LA REPRESENTACIÓN A LA CONVERSACIÓN

La obra fundamental de Rorty, publicada en 1979, se denomina “La filosofía y el espejo de la naturaleza”. Este importante filósofo norteamericano, de

enorme predicamento en el pensamiento contemporáneo, influenciado por el

pragmatismo de James y de Dewey, se presenta como un deconstruccionista

antiobjetivista.

Desde su perspectiva, la tradición moderna de la epistemología

(Descartes, Locke, Kant), ha quedado embretada en la metáfora de la representación. Se trata de una idea que concibe a la mente humana como un gran espejo en el que se proyectan diversas representaciones de la realidad, algunas exactas y otras no, pudiendo todas ellas estudiarse a través de métodos puros, formales, no empíricos. En consecuencia, para ese punto de vista que él critica, lo

que denominamos conocimiento científico debe asimilarse a una representación

exacta de lo real.

Pero Rorty, siguiendo la saga de James y de Nietszche, no cree que la cultura deba basarse en un fundamento único y fijo. Comparte así, visiones como

las de Wittgeinstein, Heidegger y Dewey, todos los cuales no pretenden desarrollar un modelo alternativo al del objetivismo explicativista, sino trastocar radicalmente los marcos de referencia del debate. Se trata en expresión de Rorty, de

pasar del “discurso epistemológico” al “discurso hermenéutico”, con lo cual

renunciaríamos al incumplible ideal de fijeza, en aras de seguir pensando.

Desde Dewey, la verdad aparece como la “justificación social de la creencia”. En esa misma línea, Sellars y Quine, sostienen que la justificación de un

cierto conocimiento no consiste en una relación entre palabras y objetos, sino

en la conversación y la práctica social.

Desde luego, un esquema como este demanda comprender y compartir

los juegos lingüísticos, productores de sentido, para dar continuidad conversacional a la experiencia cognitiva. De este modo, la racionalidad humana se sitúa

en dimensiones ampliadas.

26

faculdade de direito de bauru

La filosofía de nuestra época, aquella que alude a la condición posmoderna del conocimiento o al pensiero devole, se despliega con acentos plurales,

paradójicos y complejos, con el fin de entender las experiencias cognitivas.

Con estos planteos y los que provienen de los desarrollos de la teoría lingüística en relación con las prácticas de producción de sentido, por una parte, y

por la otra, los que aportan las teorías sistémicas con su arsenal sofisticado de

insumos provenientes de la neurociencia, la biología, la cibernética de segundo

orden, etc. El panorama de la epistemología actual se ha complejizado y al

mismo tiempo enriquecido, de manera notable y seguramente proficua.

C. M. Cárcova.

Marzo, 2005

The acquisition of nationality in Greece.

Legal and political aspects

Dimitris Christopoulos

Lecturer at the Department of Political Science and History of the Panteion University.

Master in Law - Univ. Strasbourg.

Doctor in Law - Univ. Amiens - France.

Keywords: The Greek nationality, structural contradiction of the model, social integration of migrants, non-Greeks, ius sanguinis principle.

1. ‘GENOS’: THE KEY CONCEPT OF GREEK NATIONALITY

Greek nationality law is based on the principle of origin Ius sanguinis, i.e. the

automatic acquisition of the father’s nationality at birth, irrespective of where the child

was born, is already identified since 1856, in the first article of the Code of Greek

Nationality: ‘The child of a Greek male or female acquires Greek nationality at birth.’1

The most significant intersection ever registered in the Greek nationality

law is the addition, in 1984, of the word ‘Greek female’ to the previous article,

following the modernisation of the provisions of the Greek Civil Code with

regard to the implementation of gender equality.

The Greek term for nationality is ithageneia. The term ithageneia is deeply

etched on Greek history, as it refers to the comprehensive character of the orthodox genos (descent). One may define as genos, the religious community of the

rebel orthodox population within the Ottoman Empire, who in the course of the

19th century, is gradually transformed into the Greek nation.

1

And even earlier, as we are going to examine in the relevant chapter, in the so-called

‘Revolutionary Constitutions’ of the 1820s.

28

faculdade de direito de bauru

Differentiating between national and foreigner, the law of Greek nationality draws, in regard to the individual’s descent, the additional distinction

between member of the greek-orthodox genos, that is, homogenis and the person of different descent, of another genos, that is, allogenis. This additional distinction between the two categories of homogenis and allogenis, is under a continuous historical and political negotiation: the most exciting aspects of the history of Greek nationality are related to this negotiation.

In Greece one meets all possible types of combination of the above-mentioned different meanings. In the firm image of the Greek national-homogenis,

appears the revealing exception of the national-allogenis, which refers to persons

belonging to minorities in Greece or to naturalized foreigners. The rule of foreigner allogenis carries the exception of the foreigner homogenis, i.e. the Greek

of Diaspora, who is either member of a Greek minority abroad or emigrant.

The rule for acquiring Greek nationality at birth is followed by two regulations relating to persons who, while not having been born with Greek nationality, wish to acquire it. The procedure for acquiring nationality by foreigners is

the naturalisation procedure, which foresees very strict deadlines and preconditions, including a ten years permanent lawful residence in the country before the

naturalisation application is submitted. The second procedure is the one of

nationality definition for persons who manage to prove before the competent

Greek authorities that, not only they are of Greek descent but that they actually

‘behave as Greeks’, as mentioned in the relevant circulars for the implementation of the law. The use of the term ‘definition of nationality’ shows that, according to the Greek law, a determining feature of this act consists in the fact that the

parts meeting all the prerequisites, i.e. Greek descent and national consciousness, exist as such before the procedure of the nationality definition. The administration simply ascertains the existence of the certain prerequisites.

According to a Ministerial Circular of 1960:

‘Irrespective of the historical origin of the content of the term(s), it is necessary to point out that the Ministry, in its interpretation of the terms ‘homogenis’ and

‘allogenis’, did not consider as unique criterion the racial origin of the individual.

On the contrary, in compliance with the opinion of the Nationality Council and the

relevant opinions in the field of theory, the Ministry had always accepted that the

main criterion for the distinction between homogenis and allogenis is the national

consciousness. (…) The racial origin or the national descent of the individual does

not define on its own the sense of homogenis and allogenis, but constitutes subsidiary element for appreciation in the specific judgment.’2

2

Cf. Ministry of Interior, Circular 412, 19.12.1960 ‘Regarding the meaning of the terms ‘homogenis’ and ‘allogenis’ within the Greek Code of Nationality’. Forty years later, in another circular of the Ministry of Interior providing relevant guidelines to the authorities with regard to

the application of a new law, we read that an homogenis foreigner is a person not having the

Revista do instituto de pesquisas e estudos

n.

44

29

Greek legal order uses the term homogenis to define the non-Greek citizen of Greek ethnic origin. As this composite word describes, homogenis is a

person who makes part of the same genos (descent), thus of the same nation,

while he is a citizen of another country. The principle that lies behind the legal

status of homogenis is that the individual is of Greek descent. However – and

surprisingly enough - what is decisive is his ‘Greek national consciousnesses’.

The latter is defined as the link with the Greek nation in terms of common language, religion and traditions. In this sense, and if the argument is examined in

its extreme version, an individual may be considered and recognized as homogenis, even if he has no Greek origin through a blood parentage. Greek national

consciousness would suffice. However, in practice this is never the case. The

norm is that the criteria of origin and consciousness are either employed cumulatively or the ethnic origin criterion prevails. As we are going to see later, the

administration requires a case-by-case examination, in order to determine a

sense of belonging and an ethnic membership.

At the same time that recourse to the subjective political criterion related

to a national is used, in order that homogenis foreigners can acquire Greek

nationality, it is also possible to exclude from the nationality status those Greeks,

who the authorities believe that do not share a Greek national consciousness. In

the course of the Greek history of the 20th century, the main target groups of

nationality withdrawals have been the Greek left dissidents, as well as individuals belonging to national minorities. The history of Greek nationality has a separate lengthy chapter in legislation and practices for withdrawal of nationality

from minorities up to 1998, and from Greek communists, up to 1974.

The number of nationality acquisitions in Greece depends absolutely on

whether the person concerned is homogenis or not. The number of naturalisations is extremely low. It is rather indicative that, during the last twenty-five

years, less than 15,000 allogenis foreigners have been naturalised. This number

includes all potential categories of persons applying for Greek nationality, i.e.

spouses of Greek nationals, individuals born and brought up in Greece whose

parents did not acquire the Greek nationality, and finally, migrants and refugees.

Only if one takes in consideration that the last decade, the country increased its

population of ten million by one million foreigners, one may able to conceive

the problem.

On the contrary, the time required for homogeneis to acquire nationality is

much faster. In this population, we include the Greek Pontians (‘Efkseinos Pontos’

in Greek is the Black Sea) from former Soviet Union, most of whom acquired

Greek nationality but, on the contrary, belonging to the Greek nation. In other words, it has

to do with a foreigner with links to the Greek nation, in terms of language, religion, common

tradition and customs. All this criteria characterise someone as homogenis’ (? 94345/14612/35-2001).

30

faculdade de direito de bauru

nationality though summary procedures during the last decade, as well as all persons being able to prove before the authorities their Greek descent and acquire

nationality though the definition procedure. The numbers of homogeneis that

acquired the Greek nationality via the definition procedure may be estimated to

hundred thousands, without however having access to any statistical data.

At the end of the cold war, Greek nationality enters the most critical ever

decade in its perturbed history. During this decade, changes on the political

scene of Eastern Europe created a considerable migration and so-called ‘repatriation’ inflow towards the country. These new phenomena challenge radically the

self-perception of Greek nationhood and consequently the dominant nationality policies. Nevertheless, the end of the cold war cannot completely erase the

heritage passed down from the sad remnant of nationality withdrawal, which

dominated the state policy until the last decade of the 20th century.

The first decade of the 21st century shows a more lively activity on behalf of the

Greek state, bringing in new laws pertaining to Greek nationality with considerably

more new circulars for the their application. The successive regulations and adjustments illustrate the reluctance and (to a certain extent) reasonable difficulty of the

Greek administration to handle in a realistic manner the new challenges.

The new Code of Nationality, which passed at the end of 2004 (Law 3284),

abstains from introducing any new perception that would meet the current challenges. It only offers a legally comprehensive systematisation of the previous regulations and a timid renovation of stereotyping views that traditionally have been

dominating the relevant legislation and administrative discourse.

It seems however inescapable: ‘changing the boundaries’ (Bauböck, 1994:

199) of the Greek nationality is already in the agenda.

2.

HISTORICAL DEVELOPMENT

2.1. Greek nationality: from the subordination to the orthodox genos to

the participation in the Greek state

As of 1864, Greek Constitutions have been using the term ‘quality’ of being

Greek3, illustrating in an apt way the differentiating functions of the nationality

concept.

The focus of Greek nationality on the principle of origin and ius sanguinis

runs through the major part of its course in an invincible way. Nonetheless, it

has experienced a fundamental exception, which is tracked down at the origin

3

Cf. retrospectively article 4, par. 3 of the Constitution 1975-86-01, 7, par. 2 of the Constitution

of 1968, 3 of the Constitution of 1952, 4 of the draft Constitution of 1958, 6 of the

Constitution of 1927, 5 of the Constitution 1925, 3 of the Constitutions 1991 and 1864, where

reference is made to the ‘qualifications’ of Greek citizens set out by the laws.

Revista do instituto de pesquisas e estudos

n.

44

31

of its history. This is not of surprise. The new established - under revolutionary

law - state, had to create its people in a certain way. Its jurisdiction over persons

living in the land where Greek sovereignty lies, constitutes maybe the safest criterion, at a first phase. To the extent that the struggle for the nation building of

the revolted Greeks is yet at initial stage, the element of land is in search of the

most apposite –in a political sense- alliance with religious faith. ‘Greek people

are the Christian residents of a state, which has been founded following revolution’ (Dimoulis, 2001:96). At the same time, the Constitution of Epidaurus of

1822 provides for two additional categories, ‘non-autochthonous’ (i.e. people

coming from beyond the country’s borders) and ‘foreigners’, who desire to

become naturalised.4 The ‘non-autochthonous’’ people are Christians, nonindigenous, while ‘foreigners’ are western philhellenes.

Following a year, the sui generis combination of ius soli and ius religionis, which determines Greek citizens according to pro-national criteria, is abandoned by the Constitution of 1823. The later maintains the force of the territorial prerequisite for the acquisition of Greek nationality;5 it introduces though for

the first time the element of language, as a prerequisite for the acquisition of

nationality by the non autochthonous population, who now have to ‘speak

Greek as their mother tongue’ [the Greek text uses the term ‘father tongue’]

(par. b). The term ‘foreigners’ is succeeded by the related term ‘non-nationals’,

as well as the conditions for their naturalisation are set out for the first time.

These consist in the five years residence on the territory, accompanied cumulatively by the possession of ‘immovable property’ and the non-perpetration of

criminal offences during the stay (par. l). Alternatively, ‘great valour and the

important services to the homeland’s needs, inclusive morality, constitute sufficient rights for naturalisation’.

The term ‘Greek citizens’ public law’ appears for the first time in the

Constitution of Trisina of 1827 and continues to exist until the Constitution of

1952. The political, civil and social rights recognised to Greeks constitute expression of an ideotypic democratic principle of conferring the status of national,

included in the Constitution’s section under the term: ‘Greek citizens’ public

law’ (Kokkinos, 1997:83). This principle is based on the contradiction, which

runs through the Greek nation-building and, consequently, the law on nationality: at the moment that political sovereignty is pointed out as guarantee of the

4

5

Section B ‘On the General Rights of the residents of the Greek Territory’, par. b: ‘The indigenous residents of the Greek Territory that believe in Jesus Christ are Greek, and enjoy without

any difference all political rights (…) par. d. The people coming from out of the country’s borders that will reside or sojourn in the Greek territory are equal to the autochthonous residents

before the law. par. e. The Administration has to be concerned with the issuance of a law on

naturalisation of foreigners that desire to become Greek.’

Symbolically enfeebled, since the ‘residents of the Greek territory’ of the title of the relevant

Section B of the Constitution of 1822 give their place to ‘Greeks’ in 1823.

32

faculdade de direito de bauru

all the ‘Greeks’ Rights’ without any discrimination on the basis of descent, the

status of Greek national is conferred according to ethno-cultural criteria (Liakos,

2002:63-79). The Constitution of 1827 brings in an entire Section ‘On nationalisation’ and paves the way for ius sanguinis: ‘Greek is: (…) whoever is born on

foreign territory by a Greek father’ and not simply Greek speaking, as it was provided for earlier.

The Constitution of 1832 proceeds now with an extremely detailed regularisation of the prerequisites relating to Greek nationality (article 13), reflecting

a particular political co-habitation of all possible criteria for the acquisition of

nationality (ius soli, ius religionis, ius sanguinis) It introduces, for the first time

in the Greek constitutional history, a provision, that sets out in detail the reasons

for nationality withdrawal (article 15). Finally, the Constitution of 1844 cites the

Laws entitled to define the ‘attributes’ of the Greek citizens. From that time on,

all the constitutional instruments of the country adopt this practice.

During that period, Greeks from all different parts of the Ottoman Empire,

the so-called ‘non-autochthonous’ start arriving in the newborn republic. The

issue with respect to the rights and privileges of this population in the new established state is a purely socio-economic conflict between the old inhabitants of the

territory and the newcomers. The famous hostility between autochthonous and

non-autochthonous Greeks concerns mainly the conflict for the laters’ position in

the state apparatus (Dimakis, 1991). This has resulted though in the contest of the

Greek quality of the new comers by the autochthonous Greeks and has encouraged claims for their exclusion from the status of Greek nationality.

The first law on Greek nationality has been promulgated in 1835 and signals the regulatory transition towards the law of origin.6 It has been maintained

in force until 1856, when the Civil Law has passed. The provisions of the Civil

Law on nationality have survived for an entire century; they have been maintained in force even following the promulgation of the Civil Code of 1946, until

the promulgation of the first Code of Greek Nationality in 1955. It is of interest

to underline that, currently, most of its provisions remain in force and apply on

the persons, who have been born prior to the date of promulgation of the Code

of Greek Nationality, in 1955.

In the course of this century, the rule of nationality is identified in the following formulation: ‘Greek is whoever has been born by Greek father’ (article

14ªof the Civil Law), which, while confirming the absolute prevalence of ius sanguinis, introduces gradually exceptions in favour of ius soli as to adopted or

born out of wedlock children or as to individuals of unknown nationality that

6

A transitional provision sets out that Greek is whoever has acquired nationality in line with

the prior systems, refers expressly to the nationality acquisition by philhellenes, while- from

that point on- the law focuses on father’s nationality (I. Georgiadou, 1941:9).

Revista do instituto de pesquisas e estudos

n.

44

33

are born on the Greek territory. These persons acquire the Greek nationality, in

deviation of ius sanguinis.

2.2. From the first expansion of the Greek state to its territorial integration

This period is launched with the promulgation of Civil Law, it goes on with

the first territorial expansion of the Greek state to the north through the annexation of the regions of Thessaly-Arta and, subsequently, of other territories and

ends with the territorial integration of Greece through the annexation of

Dodecanese, in 1947. These successive changes have rendered the law of Greek

nationality one of the most unapproachable and unreadable parts of Greek legislation. The territorial re-adaptations and major political evolutions, which have

taken place in the course of the hundred years that went by until the adoption

of the Code of Greek Nationality (1856-1955), have been leaving continuously

their traces to the relevant legislation. This resulted in that the relevant provisions are characterised by absolute inconsistency, incomprehensiveness and segmentation. The consecutive amendments of these provisions have rendered

Greek legislation on nationality an almost inaccessible regulatory volume, which

has been causing confusion to its implementers, as well as to contemporary

scholars.

The international treaties, which accompany the expansion of the Greek

state, include rules on the nationality of the persons that reside in these regions,

in a manner that is either binding or optional under a series of prerequisites. The

successive annexations of new lands to the Greek territory have always had two

main impacts: as to homogenis, the impact was the massive automatic acquisition of the Greek nationality. As to the remaining Ottoman subjects, the impact

was the provision of a sufficient time limit of residence in the Greek state, the

elapse of which signalled their obligation to migrate: unless they would baptise

according to the orthodox rite. An eloquent example of collective incorporation

is provided for in the Treaty of 1881 between Greece and the Ottoman Empire

following the annexation of Thessaly-Arta, which leaves a time limit of three

years for the persons that will maintain the Ottoman nationality to leave the

country.7 The Treaty of 1881 does not distinguish between homogenis and allogenis, something that has resulted in the collective incorporation of all persons,

who desired to acquire Greek nationality, without any differentiation.

Nonetheless, it has not been possible that the issue of the nationality of the

Ottomans of Thessaly be definitively settled by the convention of 1881. The presence of many Ottomans that have remained in Greece, as they had opted for the

7

The Treaty has been ratified by the Law ??? on 11/3/1882, Official Gazette, Issue no 14 of 13

March 1882, p.59 (Georgiadou, 1940:99).

34

faculdade de direito de bauru

Greek nationality, was a pending matter that has been regulated under extremely unfavourable terms for the Greek state, following the military defeat from the

Ottomans in 1897. In line with the new peace treaty, the Muslim residents of

Thessaly that had acquired Greek nationality under the terms of the convention

of 1881, are given anew the right to opt for the Ottoman nationality. This time,

they maintain the possibility to remain in Greece or even to return to Greece, in

the case that they had been forced to flee Greek land following 1881.8 This historically ‘asymmetrical’ right of Muslims will not last but only some years more,

since the imminent annexation of a major part of Macedonia and, later on, of

Thrace, will reiterate the status of 1881. From then on, the right of residence on

the Greek territory exists only for the persons that opt for the Greek nationality, while it is provided for that the Ottoman subjects have a time limit of three

years to leave the Greek land, unless they would decide to baptize and acquire

the Greek nationality.9

The regime of collective incorporation through free option of nationality,

which has been implemented by virtue of the prior treaties, makes the territorially expanding Greek state face a novel problem. The traditional divergence

between autochthonous and non-autochthonous populations recedes, giving its

place to the counterpoint between homogenis and allogenis, which starts now

to run through the history of Greek nationality. Within this framework, the use

of the term ‘homogeneia’ and, more over, the conferment of the status of

homogenis has played the role of guiding the Greek irredentist aspirations to its

neighbouring countries.

Additionally, the quality of ‘homogenis’ justified discriminatory results in

favour of persons under the so-called status, within or without the Greek territory. The heritage of the Ottoman millet, i.e. the self-governed religious community in the Ottoman Empire, certainly ensured a series of guarantees for the

attribution of this definition. These guarantees were rather instable though, for

–as time progresses- the Macedonian landscape reminds always more an ethnic

moving sand. It is though crucial to underline that the continuous reciprocation

of the administrative practice as to the conferment of the status of homogenis (or

allogenis) between ‘racial origin’ and ‘national conscious’, which -as mentionedare identified even nowadays, originate from the substantially pro-national character of certification of the Greek genos. The certification of an Albanian Muslim,

a Turk Muslim or of a Jewish as allogenis was rather easy for the Greek authorities, on the basis of the criterion of exclusion from the orthodox genos. The sit8

9

Peace treaty between Greece and the Ottoman Empire of 22 November 1897, which has been

ratified by the law ????? on 6 December 1897, Official Gazette, Issue no 181, of 6 December

1897, p. 497.

Treaty between Greece and the Ottoman Empire of 1/14 November 1913, which has been ratified by the Law 79, Official Gazette, Issue no 229 of 14 November 1913, p. 809.

Revista do instituto de pesquisas e estudos

n.

44

35

uation though became perplexed, when it came to the orthodox populations

that the impetus of the Greek nation had not managed to assimilate. This concerns mainly the Bulgarian-Macedonian population of the New-Lands and -to a

lesser extent- the Aromanians-Vlachs.

In line with the Neuilly Peace Treaty between the Allied and Associated

Powers and Bulgaria10 and the Convention between Greece and Bulgaria on mutual and voluntary migration of the either-side minorities, which had mainly a binding effect for the persons that were to be exchanged (Michailides, 2003:135), an

important part of slave-speaking population has lost the Greek nationality, given

that leaving Greek land brings about loss of the Greek nationality by the acquisition of the Bulgarian one and vice-versa (article 5). The same measure of collective

incorporation and exclusion of nationality has been enacted in accordance with

the Lausanne Treaty for the obligatory exchange of populations between Greece

and Turkey. According to a decision of the Mixed Committee for Exchanges of the

League of Nations, its scope has been even extended to the exchangeable populations that resided abroad and had been naturalised there prior to the exchange.11

The Convention on nationality between Greece and Albania, signed in 1926,12

includes provisions with respect to collective incorporation. The later has provided for the recognition of Greek nationality to former Ottoman subjects that had

been born in Albania, but had acquired the Greek nationality prior to the establishment of the Albanian state in 1913. Besides, it gave to the residents of Western

Thrace, who had emigrated in that region from Albania, the possibility to opt for

the Greek or the Albanian nationality.

In conclusion, a potential decoding of the foundational choices at the period that covers the long-lasting historical scene from the expansion to the territorial integration of the Greek state, should take account of the two key concerns

of the legislation or administrative practice, as well as an increasing awkwardness of the later.

The first key concern is related to the ethno-cultural fortification of the

persons meeting the criteria of Greek nationality. At the same time though, gen10 14/27 November 1919, which has been ratified by the Law 2433, Official Gazette of 23 July

1920, Issue no 162, p.1615. The treaty provides for the compulsory automatic acquisition of

the Greek nationality by the Bulgarian citizens that were settled in Western Thrace before

1913. In that way, the ipso jure acquisition of nationality concerned exclusively the former

Ottoman subjects of the annexed part that had acquired the Bulgarian nationality under the

Treaty of Istanbul, in 1913. The Bulgarians that had settled in the region following 1913 would

not be in a position to acquire the Greek nationality, unless they had the Greek government’s

authorisation.

11 Decision No 22 of 9 May 1924 of the Mixed Committee of the League of Nations. In that way,

the emigrants that visited Greece were treated as Greek on the part of the administration, so

that their enlistment is claimed. The situation ended in 1949, when, in terms of the related

Mandatory Law 2280, their foreign nationality has been retroactively recognised.

12 13 October 1926, ratified by the Law 3655 on 13 October 1928.

36

faculdade de direito de bauru

erous concessions to other persons that Greek legislation subordinates to the

status of allogenis are tracked down. These persons either were initially related

to the revolution or have resorted in Greece seeking protection as refugees, like

the Armenians and Circasians.13 The Constitution of 1927 provides for the acquisition of the Greek nationality ‘without any other stipulation’ as to the monks of

Mount Athos. The certain provision is maintained to date.14 Besides, there are

identified in the legislation in force surviving facets of the honoris causa naturalisation regarding foreigners ‘that have offered superior services to Greece or

the naturalisation of whom may serve an utmost interest of Greece’.15

The second key concern of the Greek administration, as the later is

expressed through its respective legislations on collective incorporation,

absolutely coincides with the related strategies of the neighbouring countries,

which aimed at the definitive purge of potential internal enemies, i.e. national

minorities. From that time on, the relative provisions of the population compulsory exchange treaties constitute a regrettable principle in international law,

which has been intensively criticised by the Greek scholars in international law

of that period (Seferiades, 1928:328).

The increasing discomfort of the state as to nationality is related to the

Greek emigration overseas. The law of 1856 provided for the loss of Greek

nationality in case of naturalisation abroad. Given that, as of the end to the 19th

century, the augmenting flow of emigrants has as destination states, in which ius

soli is implemented (USA, Australia, Canada), the legislation which stipulated

the exclusivity of the Greek nationality resulted in its loss by the children of

thousands of Greek emigrants to these states. In 1914, the Greek legislation hastens to redress the situation. Not only this movement has caused paradoxical situations, since a large part of this population did not desire to breach their bonds

with Greece. What’s more, it has been judged as detrimental to the nation, since

it deprived the country of soldiers in a rather demanding historical juncture

(Georgiadou, 1940:76). Law 120/1914 rules that, from that time on, an authorisation of the Greek government will be required for the loss of Greek nationality. Such provision still exists. As a rule, the Greek emigrants that have acquired

foreign nationalities at birth following 1914 did not require the Greek government’s authorisation. Therefore, they were maintaining Greek nationality, as

well, in their virtue of Greeks’ children. This is the first massive sample of acquisition of dual nationality in the Greek history.

13 Article 5 of the Decree of 12 August 1927 ‘on ratification and amendment of the Legislative

Decree of 13/15 September 1926 ‘on amendment of provisions of the Civil Law’.

14 Cf. article 105, par. 1 of the Constitution in force.

15 Cf. article 17, par. 1,b of the Code of Greek Nationality.

Revista do instituto de pesquisas e estudos

n.

44

37

2.3. Nationality during the Cold War

The period, which schematically commences with the integration of

Dodecanese in Greece16 and the end of Civil War in 1949, extending to the period of Cold War brings out as certifying feature the withdrawal of nationality.

This is a sanction that the Greek state reserves for the citizens regarded as enemies. In the course of the first century of the Greek state’s existence, it is difficult to conceive a comprehensive ideology, which channels in a rigid way the

strategies of Greek nationality. During the period of Cold War the policy related

to nationality is marked by a foundational facet: the endeavour made by any

means by the Greek state, in order to purge the persons that it considers ‘unworthy’ to be Greek. At the same time, the state demonstrates its extreme reluctance

to accept the acquisition of the Greek nationality on the part of Greek citizens,

who belong to the Greek minorities in Albania and Turkey and have definitely

returned to Greece, in order that the population size of the specific minorities

are maintained reinforced. Moreover, the Greek state demonstrates – in a paradoxical way, attributed to its already mentioned awkwardness- an extremely

thrifty face towards any other category of Greeks of Diaspora, who desire to

acquire the Greek nationality. This cautious practice against the naturalisation of

the Greeks homogenis abroad was also visible in the case of the foreign spouses

and the families of Greek nationals, as well. As we are going to examine later, this

policy is going to start changing hesitantly at the end of the 20th century.

Certainly, the measure of withdrawal of nationality has not been launched

at that period17 nor has it been exclusively related to the stemming national enemies and political dissidents as it have been mainly implemented in the course

of the certain period.18 The Civil War though, constitutes a point of intersection

in the modern history, following which the measure of withdrawal of nationality has taken massive dimensions. The citizens of whom nationality is with16 The Italian citizens that were residing in Dodecanese on 10 June 1940 and their children that

have been born subsequently acquire ex lege the Greek nationality, in accordance with a law

(517/1948), which has been issued for the implementation of the Paris Treaty between the

Allies and Italy.

17 As already mentioned, in the course of rather unpredictable years for a new-established state,

even the Constitution of Trisina of 1827 had provided for the loss of nationality. The article

29 thereof stipulates that ‘any autochthonous or naturalised Greek residing in the Greek territory and enjoying citizen’s rights that desires to resort to the protection of a foreign force ceases to be Greek citizen’.

18 As a rule, loss and withdrawal of the Greek nationality (regulated by the articles 17-21 of the