Exp resso

Por dentro do bloco

Expresso 23.04.2017

Catarina Guerreiro texto I António Pedro Ferreira fotos

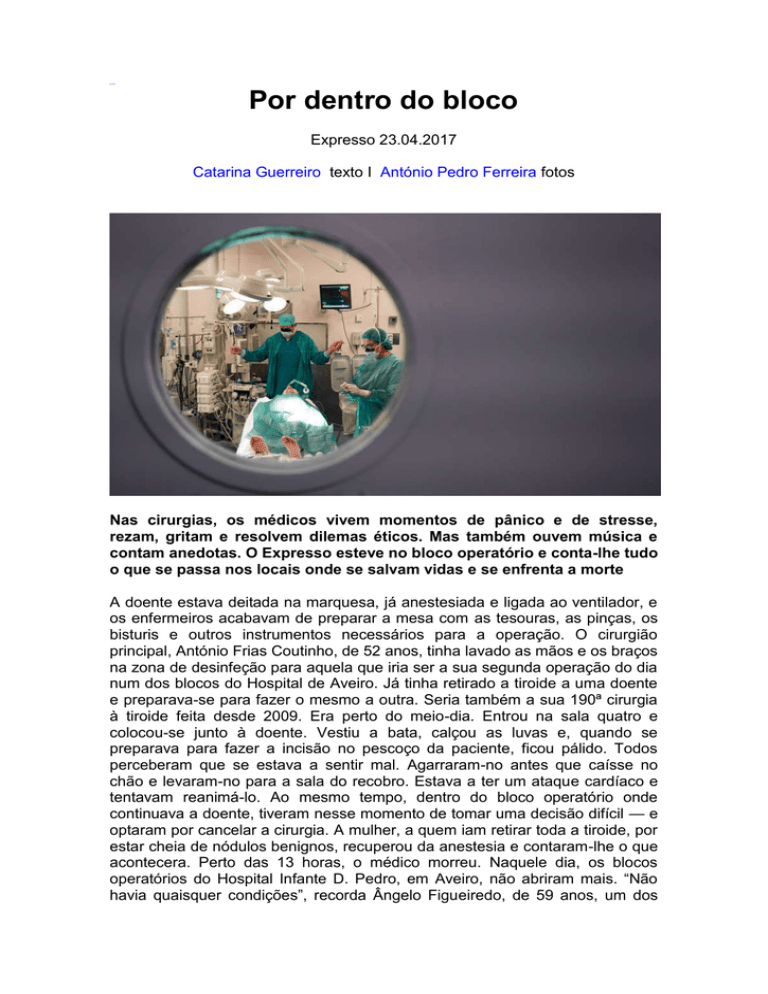

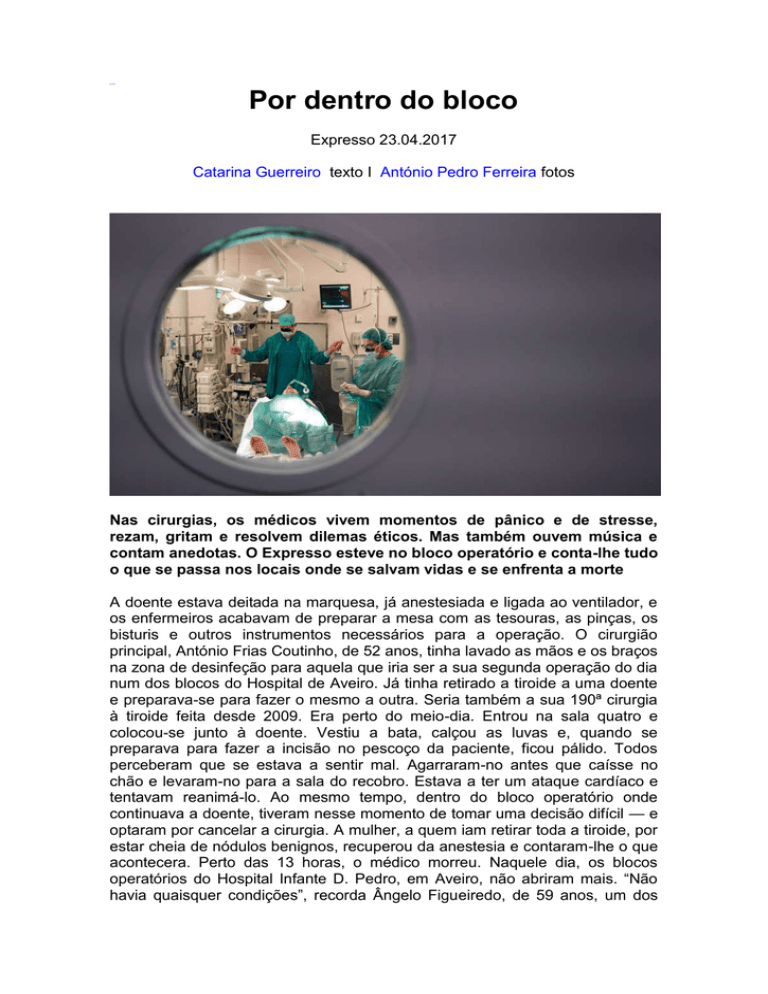

Nas cirurgias, os médicos vivem momentos de pânico e de stresse,

rezam, gritam e resolvem dilemas éticos. Mas também ouvem música e

contam anedotas. O Expresso esteve no bloco operatório e conta-lhe tudo

o que se passa nos locais onde se salvam vidas e se enfrenta a morte

A doente estava deitada na marquesa, já anestesiada e ligada ao ventilador, e

os enfermeiros acabavam de preparar a mesa com as tesouras, as pinças, os

bisturis e outros instrumentos necessários para a operação. O cirurgião

principal, António Frias Coutinho, de 52 anos, tinha lavado as mãos e os braços

na zona de desinfeção para aquela que iria ser a sua segunda operação do dia

num dos blocos do Hospital de Aveiro. Já tinha retirado a tiroide a uma doente

e preparava-se para fazer o mesmo a outra. Seria também a sua 190ª cirurgia

à tiroide feita desde 2009. Era perto do meio-dia. Entrou na sala quatro e

colocou-se junto à doente. Vestiu a bata, calçou as luvas e, quando se

preparava para fazer a incisão no pescoço da paciente, ficou pálido. Todos

perceberam que se estava a sentir mal. Agarraram-no antes que caísse no

chão e levaram-no para a sala do recobro. Estava a ter um ataque cardíaco e

tentavam reanimá-lo. Ao mesmo tempo, dentro do bloco operatório onde

continuava a doente, tiveram nesse momento de tomar uma decisão difícil — e

optaram por cancelar a cirurgia. A mulher, a quem iam retirar toda a tiroide, por

estar cheia de nódulos benignos, recuperou da anestesia e contaram-lhe o que

acontecera. Perto das 13 horas, o médico morreu. Naquele dia, os blocos

operatórios do Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro, não abriram mais. “Não

havia quaisquer condições”, recorda Ângelo Figueiredo, de 59 anos, um dos

cirurgiões gerais que integrava a equipa de quatro médicos liderada por

António Frias Coutinho e que, naquela manhã de 16 de abril de 2014, estava

na sala ao lado, a terminar de operar uma hérnia.

Hoje é ele quem chefia a mesma equipa de três cirurgiões que se dividem por

várias operações ao longo da semana, umas programadas, outras de urgência.

Sempre que Ângelo Figueiredo entra no bloco olha para o relógio que está

pendurado na parede, mesmo por trás do doente, e faz um pedido especial:

“Peço a Deus que me dê uma boa mão”, diz, explicando que olha para aquele

objeto específico por estar no local onde em tempos se encontrava um crucifixo

de madeira. “Com a renovação do bloco foi retirado”, conta, recordando que as

obras decorreram nos anos 90 e que uma das razões para o terem tirado foi

afastar todos os riscos de infeções. Seja em que cirurgia for, só depois de

“pedir ajuda a Deus” é que o cirurgião começa a trabalhar com o bisturi. Até

porque dentro do bloco, ao longo das 200 cirurgias que faz por ano, vive muitos

momentos de aflição. Numa manhã, tinha iniciado uma intervenção numa

doente com varizes quando tocou com uma pinça num dos inúmeros vasos que

não estava protegido e começou a sangrar, um dos maiores receios de quem

opera. “Já fizeste asneira”, disparou logo, em pânico, o cirurgião ajudante.

Ângelo Figueiredo ficou ainda em mais stresse, que se notava pela quantidade

de transpiração, mas conseguiu fechar o vaso e a situação foi controlada. É

nestes momentos que exige silêncio na sala e o incomoda qualquer pequeno

barulho.

Dentro da sala de operações, doentes, cirurgiões, anestesista e enfermeiros

vivem momentos de angústia, desespero, frustração ou alegria. Às vezes

ouvem-se gritos e berros de médicos irritados, outras o silêncio da

concentração. Em algumas, mais descontraídas, escuta-se música e contamse anedotas. Noutras debatem-se dilemas, sente-se stresse, desgaste e

cansaço. Numas salvam-se vidas, noutras enfrenta-se a morte.

Dilemas éticos

É exatamente quando é dado um alerta de um doente em morte cerebral que a

cirurgiã geral, Donzília Sousa e Silva, de 42 anos, entra no bloco operatório.

Faz parte da unidade de transplantes do Hospital de Santo António, no Porto, e

tem de fazer a colheita de órgãos dos cadáveres. Quando a porta do bloco se

fecha, a médica e os colegas são muitas vezes obrigados a tomar decisões

éticas e técnicas complexas. Um dia, estava a retirar com cuidado os órgãos e

a colocá-los em sacos de plástico quando um rim escorregou da mão de um

dos médicos e caiu no chão. “Ai meu Deus”, pensou Donzília Sousa e Silva,

sabendo que sempre que aquilo sucede se instala o dilema na sala de

operações: decidir se o órgão é ou não deitado fora. Naquele caso, optaram

por usá-lo. “Estava já embebido num líquido que o conserva dentro de um saco

fechado e este dentro de um segundo saco. Por isso, não houve problema,

nem o rim foi contaminado”, lembra a médica, Colocaram-no, então, de novo

num segundo saco, e depois num terceiro — como é obrigatório para

acondicionar cada um dos órgãos — e puseram-no junto ao gelo, dentro da

arca refrigeradora que os médicos levam quando saem do bloco. Uns tempos

depois, a médica voltou a ter de enfrentar um momento complexo no bloco.

Para garantir que ninguém descobria a identidade de um dador de órgãos, ela

e a sua equipa tiveram de marcar a intervenção cirúrgica de recolha de órgãos

para altas horas da madrugada, tentando assim afastar a possibilidade de

alguém descobrir de quem se tratava. “Era uma figura pública, cuja morte

iminente estava a ser noticiada nas televisões há vários dias. E tivemos de

afastar a operação o mais possível da notícia da morte”, recorda a cirurgiã, que

ainda chegou a ponderar se o anonimato estaria garantido. “Mas achámos que

sim” e, por isso, passado umas horas fez o transplante com o fígado que

recolheu e conseguiu salvar a vida de um doente. Ao todo, já fez 200

transplantes de pâncreas e 600 de fígado. O colega e cirurgião, José David

Silva, de 57 anos, também se tem debatido com opções muito complicadas.

Durante uma colheita, por exemplo, os médicos descobriram um tumor no

pâncreas do dador que não estava documentado e que ninguém sabia existir.

Nos poucos minutos que tiveram para pensar, e apesar de estarem

conscientes da importância que aqueles pulmões, coração, fígado, rins e

pâncreas tinham para alguém que estava à espera, decidiram não aproveitar

nenhum órgão. Mais tarde, quando foram feitas análises, viram que o tumor,

afinal, não era maligno. “Há muitos dilemas dentro do bloco”, garante José

David Silva.

A neurocirurgiã do Hospital de Santa Maria, Begoña Cattoni, de 48 anos,

deparou-se com uma situação difícil. Numa madrugada, encontrava-se a

operar de urgência uma mulher com cerca de 60 anos que fora agredida pelo

marido: tinha 20 ferimentos na cabeça, resultado das 20 pancadas dadas com

um martelo. “Olhava para aquela situação e ficava com raiva”, lembra. Ia a

meio da cirurgia quando foi informada pelos colegas de que o agressor estava

a caminho do hospital e que ela teria de o tentar salvar, pois tinha dado um tiro

na cabeça, tentando suicidar-se. “É claro que essas situações nos fazem

pensar”, afirma admitindo que são casos que deixam algum desconforto. Mas

não havia outra opção a tomar, diz — tinha de o operar. Begoña Cattoni não

chegou a fazê-lo, pois o homem morreu antes de chegar às urgências. “Mas se

tivesse chegado vivo eu tinha de o operar, pois não me cabe julgar ninguém,

mas salvar vidas.”

Desmaios e choros

Begoña Cattoni faz cirurgias complicadas ao cérebro, no Santa Maria e

também no Hospital da CUF, em Lisboa. Intervenções a que não é fácil assistir.

Por isso, garante, é frequente ter estudantes que desmaiam em pleno bloco.

“Quando eles chegam, a brincar até costumo dizer-lhes: ‘Se se sentirem mal

avisem.’”

Para alguns profissionais, a pressão é tanta que se deixam ir abaixo. Foi o que

aconteceu a uma enfermeira que estava numa cirurgia liderada pelo

neurocirurgião, Pedro Alberto Silva, de 34 anos, do Hospital de São João, do

Porto. Eram cerca das cinco horas da manhã quando estava a operar uma

mulher de 37 anos que tinha um grave aneurisma de cinco centímetros (acima

de 2,5 centímetros é considerado muito grande). A meio, o aneurisma

rebentou, sem sequer tocarem nele, e o sangue demorou quase 20 minutos a

controlar. Nesse momento, a enfermeira que estava a passar os instrumentos

sentiu-se mal. “Foi logo substituída”, recorda o cirurgião. Estavam todos

exaustos, cansados no fim de um turno complicado. Aliás, enquanto tentava

controlar a situação, o médico não parava de pensar se tinha optado bem ao

decidir operar a senhora. “É um dilema moral”, diz, referindo-se ao facto de

muitos doentes estarem em situações tão graves que impedi-los de morrer e

obrigá-los a viver sem qualquer qualidade de vida tem de ser ponderado.

Dentro do bloco, Pedro Alberto Silva receou o pior, mas conseguiu com três

clipes restaurar a artéria. A doente sobreviveu e hoje, passados dois anos, já

consegue falar e recuperou algumas funções.

Com Donzília Sousa e Silva também já aconteceu uma assistente de

enfermagem sentir-se mal e começar a chorar. “Não estava preparada para

entrar no bloco”, acredita.

Música pop, jazz, clássica e brasileira

Para os médicos, operar é um ato rotineiro, perfeitamente normal. Por isso,

muitas vezes partilham momentos de descontração. E em muitos blocos há

música a tocar.

Nos blocos da Cirurgia Cardiotorácica do Hospital de Santa Marta, onde o

cirurgião, José Fragata, de 63 anos, trata dos corações de crianças e adultos, é

normal ouvir-se música clássica. Já o cirurgião plástico e pediátrico, António

Gentil Martins, de 86 anos, prefere ter apenas música sinfónica, a tocar

baixinho. No São João, do Porto, o neurocirurgião, Rui Vaz, usa o bisturi ao

som de melodias com piano e violino. E no Hospital de Santa António, conta

Donzília Sousa e Silva, costuma ouvir-se música pop, com melodia suave.

Outras vezes ouvem jazz, por “vontade dos anestesistas”. Há ainda muitos

cirurgiões que levam música brasileira, como Tom Jobim ou Caetano Veloso.

Momentos. Dentro da sala de operações, doentes, cirurgiões, anestesista e

enfermeiros vivem momentos de angústia, desespero, frustração ou alegria.

É também com música popular brasileira que Begoña Cattoni opera muitos dos

cérebros dos doentes. “Tira o peso ao ato”, explica, dizendo que se trata de se

assumir que aquela é uma atividade de rotina. “E nas partes mais calmas da

cirurgia até é normal estarmos a cantarolar”, descreve. Faz cirurgias

cranioencefálicas, trata de muitos tumores e faz alguma estimulação cerebral

profunda colocando elétrodos. Só nestas últimas, quando as operações são

feitas com os doentes acordados, é que não coloca música. As suas operações

costumam ser longas. “Como há sempre dois cirurgiões, quando é necessário

um de nós sai para comer”, conta. Nesses momentos de descontração,

admitem os médicos, chegam a trocar-se piadas. “Alguns contam anedotas”,

lembra José Fragata. “Eu não gosto de contar, mas já ouvi alguns dos colegas

que estão a operar comigo”, confirma Mário Reis, de 83 anos, o urologista no

ativo mais velho do país, que acrescenta: “Mas esta descontração só existe

nas partes mais calmas e rotineiras da cirurgia. Há fases em que estamos

totalmente concentrados, em silêncio.” Para explicar o que se passa no bloco,

os clínicos gostam de comparar com o que é vivido no avião, em especial na

zona do comandante. “Um bloco é como um cockpit estéril: até aos dez mil pés

está tudo concentrado, calado. Acima disso, fala-se e descontrai-se”, explica

José Fragata. Utilizando também o mesmo exemplo da aviação, Jorge Mineiro,

diretor clínico da CUF e cirurgião ortopédico, garante que, apesar da

descontração, as operações seguem regras muito rigorosas de segurança:

“Hoje em dia, faz-se nas operações o que se faz nos aviões: verifica-se tudo,

confirma-se tudo.”

148 instrumentos

Nos blocos operatórios há regras rígidas, seguem-se protocolos de atuação,

cumprem-se códigos de comportamento e usa-se até uma linguagem própria.

Na segunda-feira, dia 27 de março, o Expresso assistiu a uma cirurgia no

Hospital de Santa Marta, em Lisboa, para ver como tudo acontece. O

movimento no corredor que percorre as três salas do bloco operatório de

cardiotorácica começou bem cedo, perto das 8h da manhã. Os enfermeiros e

auxiliares, vestidos com fatos verdes, calçando sapatos de plástico, tipo

sandálias croc, e usando toucas verdes para proteger o cabelo, preparavam

tudo para as várias operações previstas para aquela manha. Na sala do meio

haverá uma operação ao coração de um doente de 65 anos, que precisa de

dois bypasses. O paciente já estava lá dentro, deitado na marquesa operatória,

que está colocada no centro da sala de 38 metros quadrados. A partir daquele

momento, quem ali entrar tem de colocar antes a máscara cirúrgica, que tapa o

nariz e a boca. O doente estava rodeado de aparelhos médicos e iluminado por

pantofes, ainda acordado. “Respire fundo”, pediu a anestesista, Cecília Dias,

de 42 anos, olhando para o monitor onde estavam os indicadores do

eletrocardiograma, a pressão arterial, a temperatura e o nível de oxigénio no

sangue. “Encha o peito de ar”, disse ao paciente, enquanto lhe colocou a

máscara de oxigénio e o começou a anestesiar. Depois, ligou-o ao ventilador e

colocou-lhe um cateter para que, durante a cirurgia, pudesse receber

medicação. Enquanto isso, num canto da sala, Carla Costa, enfermeira de 59

anos, que trabalha no bloco operatório há 26, colocava numa mesa 148

instrumentos: 54 pinças, 16 clamps, sete tesouras, cabos de canivete, porta

agulhas, buldogs, entre outros. Retirou-os de dentro de quatro caixas

metálicas. Com cuidado, a enfermeira pôs cada instrumento numa determinada

posição. É tudo arrumado na mesa cirúrgica com uma certa sequência, sempre

igual, como mandam as normas, para que qualquer pessoa a possa substituir,

em caso de necessidade, e saiba onde está cada objeto. Carla Costa era

naquela dia a instrumentista, que estará junto ao doente, mesmo em frente ao

cirurgião principal a passar-lhe os instrumentos. Haverá, como em todas as

cirurgias, mais dois enfermeiros: um, Conceição Alves, de 52 anos, que apoia a

anestesista e outro que andará pela sala a tratar do que for preciso, papel que

coube a Dário Antunes, de 34 anos. Na sala só se pode circular de forma a que

não se toque na marquesa nem nas mesas com os instrumentos.

Entretanto, entrou na sala um estudante de Medicina do 4º ano que vai assistir

à intervenção. Pouco depois, o cirurgião surgiu na antecâmara, na zona da

desinfeção, para lavar as mãos e braços, seguindo um protocolo rigoroso, que

também proíbe as enfermeiras de usarem unhas pintadas, brincos, anéis ou

pulseiras. São 10h15 quando o médico chega ao pé do doente. Por cima da

touca traz um foco de luz, semelhante aos usados pelos mineiros. Pincelam o

doente com propanol, um desinfetante de cor alaranjada, e cobrem-no com

panos verdes, feitos de tecido não tecido (TNT), e uma camada de filme

plástico impermeável, resistente às bactérias, que na linguagem usada no

bloco são chamados ‘campos operatórios’. Colocados sobre o doente, têm uma

abertura no local a operar. No caso, a zona do coração. Esta parte foi coberta

com uma película adesiva transparente. Nesse momento, a enfermeira diz bem

alto o nome do doente e o que vai ser a operação, cumprindo as regras de

segurança impostas pela Organização Mundial de Saúde, que obriga a que

dentro do bloco sejam confirmados vários dados que constam de uma lista fixa:

antes de ser dada a anestesia, tem de se perguntar o nome ao doente e

confirmar o procedimento; antes da incisão, e com o médico na sala, volta-se a

confirmar o nome do doente, os elementos da equipa, o procedimento cirúrgico

e o local da incisão, e o cirurgião anuncia em voz alta os passos críticos da

operação.

Foi isso que fez Manuel Magalhães, um jovem médico de 36 anos, e antigo

concorrente de “Operação Triunfo”, da RTP, que naquele dia estava a operar.

“Posso então fazer a incisão?”, perguntou à anestesista, para garantir que o

doente estava a dormir. Ouvido o sim, pegou no bisturi. É assim que começam

praticamente todas as operações feitas nos hospitais. Mas depois cada médico

aplica a sua técnica, impõe o seu estilo e segue uma forma de comandar a

equipa e de lidar com imprevistos. Naquele dia, o ambiente era descontraído.

Manuel ia conversando com os colegas e explicando ao estudante, que assistia

de perto e atento a tudo, cada passo da sua intervenção. A enfermeira Carla ialhe passando os instrumentos, sem que ele tivesse de os pedir. Parecia saber

de cor a sequência da operação. Usaram-se dezenas daqueles instrumentos,

45 compressas e muitos medicamentos. A operação estava a correr melhor do

que esperavam. A meio ouviu-se o som de um telemóvel, que estava colocado

no parapeito de uma pequena janela interior. “É o seu, drª Manuela”, disse a

enfermeira, que atendeu e deu o recado, dirigindo-se à interna do 3º ano que

estava ali como cirurgiã-ajudante. “Desligue, por favor”, pediu a interna. Perto

das 12h30 os bypasses estavam concluídos. A cirurgiã e um outro interno que

surgiu entretanto na sala terminaram a operação, fechando a incisão. No fim, a

enfermeira Carla contou, um a um, todos os instrumentos, para se certificar que

nenhum ficou dentro do doente. Manuel Magalhães estava satisfeito. “Correu

muito bem”, diz, explicando que não estava nervoso por estar habituado.

Teste ao coração

Uma das operações que provoca maior ansiedade são aos aneurismas. Dentro

do bloco, existe sempre o receio de que possa rebentar a qualquer momento.

Foi o que aconteceu em 2015 quando o neurocirurgião, António Vilarinho, de

52 anos, já tinha terminado de operar o aneurisma de uma criança de 11 anos,

que tinha chegado com um colapso à urgência do Hospital de São João, no

Porto. Ainda receou que estivesse sem vida, mas viu um sinal positivo na

pupila e decidiu levá-lo para a sala de operações. Depois de lhe descomprimir

o cérebro, e já quando estava a sair do bloco, o neurocirurgião, Pedro Alberto

Silva, que o estava a ajudar, foi surpreendido pela explosão de sangue.

Tiveram de voltar a operar. “Conseguirmos resolver, mas foi muito complicado”,

conta António Vilarinho, lembrando que aquele é um dos casos em que a vida

do doente está mesmo em risco. “São situações-limite de grande tensão, pois o

doente pode morrer”, acrescenta Pedro Alberto Silva.

Foi também com muita tensão que Gentil Martins separou vários siameses, em

particular dois gémeos moçambicanos de 17 meses, em 1999. Esteve a operar

durante 13 horas e 30 minutos e o stresse foi tão grande que o cirurgião não

parou de transpirar: “Emagreci três quilos.” Foram horas seguidas sem parar,

para conseguir salvar os siameses. “Durante aquele tempo todo, só bebi um

copo de leite”, recorda. A enfermeira foi buscar a bebida, o cirurgião parou uns

segundos, virou-se para trás, bebeu e retomou a operação. Os bebés estavam

unidos pelo abdómen e foi preciso dividir o aparelho urinário, separar os dois

fígados, partilhar o intestino e reconstruir uma vagina num deles, pois

partilhavam o órgão sexual. Nem à casa de banho foi, recorda o cirurgião, que

na sua carreira deixou de contar o número de cirurgias quando chegou às 12

mil. Hoje, com 86 anos, ainda opera no Hospital de Todos-os-Santos. No IPO

dá consultas, mas não opera devido à idade.

O nervosismo e ansiedade invadem igualmente o bloco nas horas em que os

médicos estão a fazer cirurgias à coluna de crianças. “Quando estamos a

endireitar a coluna, há sempre muito stresse pois o procedimento pode deixálas paralíticas”, explica Jorge Mineiro, especialista da unidade da Coluna do

Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Durante a operação em que vão metendo

parafusos, a medula está a ser monitorizado e por vezes os sinais que indicam

estar tudo em ordem desaparecem. “É um stresse esperar que voltem de novo,

o que normalmente acontece. Quando não voltam quer dizer que aquela

criança não vai conseguir mexer as pernas quando acabar a cirurgia”, explica

Jorge Mineiro.

É nestes momentos de maior aflição que às vezes se ouvem berros nas salas

ou até palavrões, admite José Fragata, que já fez 10 mil operações ao coração

de crianças e adultos. É que dentro do bloco não se pode facilitar. Jorge

Mineiro não esquece, aliás, a ‘rabecada’ que ele e um colega ouviram do

cirurgião Diniz da Gama. “Quando eu fazia cirurgia vascular, estava com um

colega a operar um senhor com uma isquemia no membro inferior esquerdo e,

na sala de operações, o outro cirurgião decidiu começar a operar a perna

direita, que também não estava boa. Eu operaria a seguir a esquerda. Mas,

quando ele terminou, o doente teve um enfarte e tivemos de parar a operação.”

Levaram então uma dura reprimenda e aprenderam que dentro do bloco operase sempre primeiro o lado que está pior. “Nunca mais me esqueci”, diz.

Pânico de lado errado

Além do stresse e ansiedade, o ambiente no bloco é às vezes tomado por

medos e imprevistos. José David Silva, cirurgião do Hospital de Santo António,

estava a operar quando o seu colega e ajudante se picou numa agulha. Saiu,

foi lavar as mãos e regressou. No fim, foi à Medicina do Trabalho fazer alguns

testes obrigatórios nestas situações. O doente também foi, entretanto, sujeito a

exames e deu positivo para VIH.

O médico foi informado e teve de fazer um tratamento durante três meses. “No

fim, fez análises e felizmente não positivou”, conta José Silva, lembrando que

os cirurgiões fazem de seis em seis meses um conjunto de exames. No bloco,

garantem os médicos, há muitos outros receios. “Eu tenho pânico de operar o

lado errado”, confessa Jorge Mineiro, que não esquece o que sucedeu quando

trabalhava num hospital inglês. Estava a acabar o turno e surgiu um doente

com uma lesão no tendão do indicador esquerdo. Para lhe explicar a cirurgia o

médico, antes de ir embora, desenhou-lhe no dedo bom, no caso o direito, o

desenho do que lhe iriam fazer. Passado umas horas, o doente entrou no bloco

e os enfermeiros e a anestesista acharam que o desenho tinha sido feito pelo

médico que ia operar. Quando o médico começou a cirurgia reparou que o

tendão estava inteiro, percebeu o erro e entrou em pânico, recorda Mineiro,

que na altura não pensou que aqueles rabiscos dessem tanta confusão.

A verdade é que em muitas cirurgias, em especial nas plásticas, os médicos

marcam a pele dos doentes com canetas dermográficas nos locais da incisão.

O cirurgião plástico, Zeferino Biscaia Fraga, de 69 anos, consultor do Hospital

Egas Moniz, em Lisboa, e do Hospital de Sant’Ana, na Parede, não entra no

bloco sem que esses desenhos estejam feitos. É sempre muito rigoroso nas

regras: além de nunca abdicar de marcar a pele, proíbe telemóveis ou qualquer

outro aparelho do género. “Os telemóveis são os aparelhos mais infetados que

existem e podem interferir com os aparelhos ligados aos doentes.” Algumas

vezes já está dentro do bloco mas, quando acha que as doentes não estão em

condições, manda-as embora. Uma vez, uma senhora que ia fazer uma

plástica ao pescoço estava deitada na marquesa operatória quando começou a

dizer que não sabia se queria ser operada. “Nesses casos cancelo, porque não

há estabilidade emocional”, explica Biscaia Fraga, que ao longo das 40 mil

cirurgias que já fez gosta de usar instrumentos únicos, idealizados por si.

“Tenho um disetor e descolador, acompanhado de luz fria que ilumina, que foi

desenhado por mim e feito em Xangai”, conta, explicando que criou a

ferramenta tendo em conta a sua técnica de operar as mamas — fá-lo através

da axila, cuja distância até à mama é de 35 centímetros.

Ouvir tudo mesmo anestesiado

Alguns momentos vividos no bloco são surpreendentes. No final dos anos 80,

Jorge Mineiro estava com um neurocirurgião a terminar uma operação, quando

sentiu a mão do doente a tentar coçar a cabeça. Apanharam um susto.

Chamaram logo a anestesista, que tinha saído da sala para ir buscar um

medicamento, e ela reforçou a anestesia. O urologista Mário Reis, antigo

diretor de serviço do São João, que agora exerce no sector privado, teve

também uma surpresa semelhante. Estava a operar um rim a uma doente

muito gorda quando, perante os obstáculos impostos pela gordura, e uma vez

que a senhora estava anestesiada, desabafou com os colegas sobre o peso da

paciente. “Estava chateado pela dificuldade e chamei-lhe gorda”, lembra.

Quando a doente acordou, mostrou-se muito chateada com o que tinha ouvido

na sala de operações. “Ela disse-me que não tinha gostado que lhe tivesse

chamado gorda, e eu ainda estive para dizer que não tinha dito pois ela estava

a ‘dormir’, mas o anestesista explicou que, apesar de ser raro, alguns doentes

ouvem o que se passa, mesmo anestesiados.” Trata-se de um fenómeno

chamado awareness, explica a anestesista Cecília Dias, do Hospital de Santa

Marta. Hoje ainda pode acontecer, mas é cada vez menos provável, pois, ao

contrário do que sucedia há alguns anos, em todas as operações “há um

monitor que mede a profundidade da anestesia e mostra as onda cerebrais”, o

que permite saber com exatidão o nível de consciência de cada doente.