Proposta de Trabalho

Para a Proposta de Seminário Temático “A Antropologia e seus Métodos: o Arquivo, o

Campo, os Problemas”, XXV Encontro Anual de ANPOCS, Caxambu, 16-20 Outubro.

Cecilia McCallum

UFBA.

Pesquisadora Participante, ISC – Instituto de Saúde Coletiva –

Título

O Saber Antropológico e a Totalidade nos Fatos Sociais

Resumo

A antropologia social colocou a metodologia em segundo plano durante a

maior parte do século XX, elegendo a observação participante como

“método” único ou hegemônico. A discussão teórica girava sempre em

torno da análise dos “dados”, sem questionar em profundidade o status

epistemológico dos mesmos no que dizia respeito aos métodos de

“coleta”. Quando a crítica pós-modernista desconstruiu a etnografia, com

o intuito de mostrá-la como visceralmente subjetiva (não-científica) e

portadora velada da voz do colonizador, a antropologia social não

dispunha de argumentos teóricos capazes de rechaçar as acusações de

uma forma contundente. A reação, na maioria das vezes, consistia em

ignorá-las, ou capitular. O presente artigo retoma dois aspectos do “fazer

etnografia” para refletir sobre as práticas metodológicas atuais na

antropologia brasileira e mundial, que se caracterizam, ao primeiro olhar,

pelo uso de variadas técnicas e métodos de pesquisa, e não pelo uso

predominante da “observação participante”. Esta reflexão defende o

“fazer etnografia” como base de qualquer antropologia, da seguinte

forma: em primeiro lugar, toma a etnografia não como simples estratégia

de coleta de dados, e sim como uma postura epistemológica capaz de

gerar diversas práticas de pesquisa, ou melhor, que exige a diversificação

na abordagem dos temas concretos investigados. Isto é conseqüência

lógica, no argumento apresentado no artigo, da natureza dos fatos sociais

ditos “totais”. Em segundo lugar, como postura epistemológica, a

etnografia não exige em todos os casos a presença física do pesquisador

no contexto da pesquisa. Contudo, a investigação antropológica demanda

um olhar imaginado de etnógrafo, que o torna como que presente ao

campo e, mais, sempre alerta, de uma forma incorporada, à totalidade dos

fatos sociais investigados. Eis o produto final: o saber antropológico,

colorido sempre pela visão etnográfica.

Favor Não Citar sem Permissão da Autora

1

O Saber Antropológico e a Totalidade nos Fatos Sociais

Experimentei, enquanto criança, desejos impossíveis: o desejo de tornar-me outra

– um adulto onipotente, uma outra menina, um bicho; o desejo de habitar outras

paisagens, de me livrar dos limites físicos dos espaços que me circundavam. Fugia,

durante horas, ocupada em longas viagens mágicas, lendo os clássicos da literatura

infantil da língua inglesa. Sonhava, também, as minhas próprias aventuras e histórias, às

vezes na companhia de amigos. Mais tarde, quando entrei firmemente no terreno da

saudade e da memória (pois tive que partir definitivamente do país onde morava desde

muito jovem), traçava voltas imaginárias para o passado. No entanto, sempre me

deparei de novo com a minha própria realidade (que hoje, décadas depois, eu sei ter

sido, em alguns momentos, bastante exótica e rica). Em geral, essa realidade só me

oferecia a visão para o contato com o Outro e o seu mundo. Assim, durante viagens de

carro intermináveis, olhava pela janela e desejava habitar aquela outra paisagem, entrar

nos bosques, pular as cercas, voar como um cavalo árabe sobre a terra.

Tornei-me antropóloga por vários motivos, mas, sem dúvida, a atração do Outro

consta como um deles. Quando criança, eu queria viver a experiência da alteridade –

estar na pele, vestir as roupas, ocupar o terreno dos outros; agora, já adulta, em alguns

momentos quase cheguei à realização deste desejo. O conhecimento incorporado

(“embodied knowledge”) gerado pelo “fazer etnografia” imita a fantasia infantil. A

experiência da observação participante pode ser entendida como um processo de

transformação, de corpo e mente, em outro. O processo, contudo, nunca se completa,

mas deixa marcas indeléveis na consciência e corpo do pesquisador. Como inúmeros

etnólogos testemunham, o processo é capaz de abalar a “segurança ontológica” que

investe o cotidiano normal do “participante” (para inverter a ênfase usual no papel de

‘observador’), mesmo temporariamente. Mais tarde, a memória desse estado de ser

transitório transforma-se numa segunda viagem, e em outras transformações, desta vez

vivida através da memória, e que serão trabalhadas e escritas como “etnografia”. A

imaginação e a rememoração, moldadas pelo processo de produção textual, gera outras

fusões e aproximações com o Outro, de tal forma que o eventual leitor pode embarcar,

também, na experiência etnográfica, através da identificação com o autor.

2

***

A antropologia praticada no hemisfério norte não abre mão da primazia da

pesquisa etnográfica, realizada principalmente através da “observação participante”,

base metodológica da disciplina. Raramente são discutidas questões teóricometodológicas na preparação para a pesquisa de campo, e os cursos preparatórios

tomam a forma de ensino de distintas técnicas de pesquisa e maneiras de registrar os

dados. “Pesquisa de campo” significa, em primeiro lugar, deslocar-se para morar em

campo, como um nativo, e ali proceder à coleta de dados. Os antropólogos que ousam

utilizar outros métodos, sem este deslocamento espacial e cultural, correm o risco de

enfrentar um questionamento da sua própria identidade. Embora a especialização em

temas e áreas geográficas ou culturais cresça cada vez mais, a pesquisa etnográfica

continua normativa1. Por exemplo, alguns recentes livros metodológicos nem sequer

consideram outros métodos e procedimentos como possíveis alternativas (Hastrup &

Herevik 1994; Sanjek 1990).

Já no hemisfério sul – ou pelo menos no Brasil – a “observação participante” não

tem o status de método hegemônico e o “fazer etnografia” não é o objetivo principal dos

antropólogos; em certas áreas de especialização, outras formas de realizar pesquisa e

conceber seu produto final coexistem, ou até tendem a tomar o lugar daqueles métodos.

Não é necessário se deslocar de casa durante um período de meses ou anos para realizar

“o campo”. Pode-se sair de manhã e voltar para almoçar em casa durante o período em

que se está engajado na pesquisa. Mesmo nessas condições, porém, as análises

antropológicas requerem um certo sabor etnográfico, e devem prestar homenagem à

etnografia como forma de escrita e maneira de pensar o social.

Na presente comunicação, pretendo explorar alguns aspectos fundamentais dessa

hegemonia (aparentemente ameaçada) da etnografia, a qual ainda caracteriza a

disciplina, embora às vezes de modo quase imperceptível. Defendo a preeminência da

visão etnográfica, baseada na observação participante, como marca fundamental da

antropologia, mas não com o intuito de questionar a legitimidade das diversas técnicas e

métodos utilizados em pesquisa dita antropológica, senão de resgatá-los para a

disciplina, através de uma contextualização metodológica em linhas claras. Sugiro que

1

Goldman (1994) batiza este fenômeno de “hiper-especialização”. Com muita razão, nota que: “A

antropologia contemporânea vem se caracterizando por uma espécie de enclausuramento, de

encerramento em si mesma” (Ibid: 18-19). Ele diagnostica uma espécie de “crise do sujeito” ou uma

3

estas outras técnicas e métodos deveriam ser entendidos como necessariamente

englobados pela visão etnográfica, o que significa que não devem ser considerados

como equivalentes à observação participante, ou capazes de substituí-la.

O meu

argumento é simples: entendo que a experiência da pesquisa participante esteja sempre

presente nas formas concretas do “saber antropológico”, embora a pesquisadora, ou o

pesquisador, não tenha estado fisicamente presente no campo que é o seu objeto. Isto

significa que é possível fazer “antropologia histórica”, mas apenas entre os limites

epistemológicos postos pelo “fazer etnografia”.

Em algumas especialidades antropológicas, a etnografia tem uma presença

realmente pálida. Victora, Knauth e Hassen (2000), escrevendo sobre pesquisa

qualitativa em saúde, denominam a “observação participante” como uma possível

técnica de coleta de dados, essencialmente descritiva, entre tantas outras técnicas

passíveis de serem escolhidas pelos pesquisadores, a depender do objetivo da pesquisa.

Assim, são listadas “entrevistas; grupos focais; histórias de vida; elaboração de

desenhos; rede de relações; análise de documentos, etc.” 2. Este é um caso em que o

“fazer etnografia” desaparece enquanto ponto referencial. Para pesquisadores na área de

saúde, o importante é facilitar o acesso aos dados, de forma sistemática e bem

planejada, para então realizar uma análise adequada aos fins originais da pesquisa,

pautados na “questão” a ser investigada. É importante notar que a pesquisa qualitativa

na saúde é uma área em que se faz necessária muita clareza sobre que tipo de

informação se pretende obter com a investigação, e na qual um dos objetivos comuns é,

geralmente, subsidiar ações de intervenção.

Ora, sabemos que a prática antropológica, desde o começo do século XX,

privilegiou a sincronicidade, moldando-se a partir de um posicionamento metodológico

contraposto àquele da história. Diferindo na sua ênfase, a tarefa que essa vertente, a

antropologia da saúde, toma para si é gerada, pelo menos em parte, por outro contraste:

a justaposição com a pesquisa “quantitativa”, que junto às ciências de saúde tem maior

destaque do que a pesquisa “qualitativa” e goza de maior credibilidade. À pesquisa

“qualitativa” é outorgado um papel de suplementar, hierarquicamente inferior ao da

quantitativa, agente ao serviço das suas necessidades e não vice-versa. O que importa

insegurança de identidade disciplinar, como se os antropólogos sentissem que têm pouco a contribuir

fora da disciplina.

2

Nesse aspecto, esse texto é exemplar dos manuais sobre pesquisa em saúde. Veja por exemplo Campbell

et al (1998).

4

(na visão das entidades financiadoras e seus assessores) é a “explicação” e a validade

cientifica. O tipo de informação ou compreensão fornecida pelo método de observação

participante dificilmente se adapta a este conjunto de valores e prioridades3.

Parece-me que, como resultado, a etnografia, embora presente como marca de

identidade originária (quase ancestral), deixa de ser foco de reflexão especial para esta

subdisciplina4. Em muitos casos, um projeto de pesquisa qualitativa na área de saúde, no

intuito de objetividade e rigor, concentra-se na coleta de entrevistas com uma

determinada categoria de sujeitos, evitando colher informação vista como desnecessária

(como seria o caso no “fazer etnografia”). Dispondo de tempo e recursos limitados, é

preciso que os pesquisadores tenham clareza, desde o começo, sobre o tipo de

informação requerida, e para que fins a requerem. No processo de planejar uma

pesquisa, o “fazer etnografia” pode aparecer como uma estratégia para coletar dados,

entre tantas outras possíveis, válida apenas em certas situações (numa aldeia indígena,

por exemplo). Deste ponto de vista, assume o caráter de algo eventualmente descartável:

o importante é acumular “os dados”, não o meio de atingi-los. Pior que isso, a etnografia

pode aparecer, na lógica que impera na pesquisa qualitativa em saúde, como uma

estratégia redundante, inadequada e até perigosa. Afinal, é necessário tratar da

informação e ordenar os dados etnográficos, que podem ser diversos e confusos demais.

Nesse tipo de pesquisa, é comum planejar a estratégia de análise dos dados com

antecedência, e por isso a forma em que a informação será registrada é também

concebida de antemão, para facilitar o preparo do produto final. O problema é que uma

investigação “qualitativa” estruturada desta forma traz o risco de perderem-se nuances,

possibilidades de interpretação, ou até a percepção mais objetiva de padrões sociais

implicados no universo da investigação, que apenas uma abordagem mais livre e

baseada na indução permitiria.

Esta, porém, é apenas uma observação superficial, cuja aceitação depende da

posição do pesquisador: concordaria com ela quem desejasse uma compreensão

profunda do tema em questão; aqueles que buscam respostas claras e pragmatismo

refutariam, facilmente, o comentário. O problema não é este; ou seja, a questão que se

coloca não é de sofisticação, embora em textos sobre a relação entre pesquisas

3

A discussão deste tema na sociologia já se desenvolve desde a metdade do século XX. Veja Becker

1997.

4

Outras áreas e sub-disciplinas merecem uma discussão também, pois cada uma delas possui suas

características e posições particulares em relação à etnografia.

5

qualitativas e quantitativas seja comum justificar a inclusão das primeiras como capazes

de conferir esta qualidade ao saber produzido, uma sofisticação dificilmente presente

nos grandes surveys que utilizam “instrumentos” ou questionários estruturados e

fechados5. Embora útil enquanto uma oposição conceitual para fins didáticos, esta

distinção entre tipos de método deve ser problematizada, o que pode ser feito de

qualquer dos dois pontos de vista contrapostos. Os próprios especialistas em métodos

quantitativos, como epidemiólgos e demógrafos, por exemplo, reconhecem o aspecto

subjetivo dos seus inquéritos6. De fato, para “fazer etnografia” foi sempre necessário

reunir diversos métodos e técnicas de pesquisa, entre os quais “quantitativos” e

“qualitativos”, reunindo o uso de fontes secundárias (por exemplo, arquivos) e

primárias, incluindo, além de informantes, a experiência do pesquisador na sociedade

estudada. Seria errôneo, portanto, atribuir à etnografia o status de um modo de pesquisa

puramente qualitativo.

Sugiro que é necessário tomar cuidado com o nosso vocabulário, para não correr o

risco de divorciar a antropologia de saúde (e outros ramos da antropologia, com as suas

peculiaridades metodológicas) da antropologia em geral. A etnografia é mais do que

uma simples estratégia de coleta de dados. Retratá-la assim implica o risco de reduzir a

meta da pesquisa à apropriação de “dados”, e sugere uma compreensão pouco profunda

da base epistemológica da antropologia. De que tipo de dados se trata? É neste ponto,

no qual se focaliza a construção do saber, que surge a necessidade de entender a

etnografia como a postura epistemológica que define a antropologia, e a observação

participante como o método antropológico par excellence.

Como postura epistemológica, a etnografia gera diversas práticas ou técnicas de

pesquisa, exigindo a diversificação na abordagem dos temas concretos investigados. Por

exemplo, ao chegar numa aldeia amazônica, passo os meus dias entre estudar a língua,

anotar os nomes das pessoas, esboçar diagramas das suas relações de parentesco, gravar

mitos, fotografar as atividades rituais e cotidianas, realizar medições (de terrenos ou

roçados), pesagens (de produtos agrícolas) etc. Realizo também fisicamente o meu

trabalho: apanho produtos do roçado, teço algodão, pesco, canto, danço, etc. Posso fazer

um censo de todos os moradores da região, em bom estilo quantitativo, ou posso

cultivar um informante-chave, mergulhando em longas conversas interpretativas,

5

6

Veja por exemplo Bowling 1997.

Por exemplo, XXX. Veja a discussão feito por Hammersley 1996.

6

explorando a filosofia e a cosmologia nativa. Posso portar-me como nativa ou como

observadora. È importante enfatizar que a utilização de diversas técnicas no fazer

etnografia não é uma questão de “quanto mais dados, melhor”, nem de “quanto mais

nativo eu sinto, mais legítimo o meu entendimento”. Tampouco é apenas uma questão

de aproximar-se do objeto da investigação sob diversos ângulos. O principal aqui – o

que faz com que seja possível produzir uma análise antropológica propriamente dita, é a

concepção do produto final: que tipo de análise, que tipo de saber, estamos tentando

produzir? É neste sentido que podemos falar de postura epistemológica: a pesquisa é

direcionada a um certo tipo de saber.

Não se trata, porém, de supor que um tipo de “objeto" determine um tipo de saber.

A antropologia não está sujeita a uma crise de “objeto”, pois pode operar em qualquer

contexto social e cultural, desde as sociedades mais simples às mais complexas

(Goldman, 1994:16). O saber antropológico, no entanto, há de tratar do social, que vem

a ter o status de seu objeto privilegiado; Gell (1998), numa passagem em que reflete

sobre as peculiaridades teóricas e epistemológicas da antropologia, nota-o com muita

propriedade, quando diz que os antropólogos não estudam a cultura, em primeira

instância, mas as relações sociais através das quais “a cultura” vem a ser. Esse autor

retrata a abordagem antropológica como de alcance temporal limitado, propriamente

biográfica, em contraste com a perspectiva sociológica, que seria meta-biográfica. Gell

considera que uma teoria terá o direito de se chamar “antropológica” apenas ao mostrar

uma semelhança com outras teorias do gênero; e, para ele, nada melhor do que uma

linhagem direta com as teorias de Marcel Mauss (na qual ele busca incluir a sua própria

teoria). Mauss oferece uma possibilidade de abordar também os problemas em

consideração neste texto – pelo menos uma pergunta, talvez uma solução. Para que uma

análise

possa

ser

considerada

propriamente

antropológica,

seus

“dados”

(independentemente da técnica ou método da coleta) não teriam que ser tratados como

constitutivos de um “fato social total”? É preciso refletir sobre a noção de fato social

total.

Sabemos que não há, de antemão, um fato social. Diante do sujeito em processo

de objetivar-se, os fatos sociais vêm a ser. Por exemplo, um pai Kaxinawá pensa sobre

sua filha de doze anos: já vaidosa, pintando o rosto com desenhos em urucum ou batom,

arrumando o cabelo com óleos perfumados, olhando os homens (embora discretamente)

ou paquerando abertamente um rapaz durante um ritual festivo, ela demonstra estar

7

pronta para casar. Logo, ele pensa na filha em sua condição de membro da sua própria

metade, eminentemente casável. Nesse momento, e depois, quando incentiva o namoro

e o casamento entre ela e um jovem primo da outra metade, ele afirma, em níveis

múltiplos, a existência real das metades exogâmicas. Ao aceitar ou rejeitar o incentivo

dado pelo pai, a jovem e os outros membros da sua família, na série de atos em que,

como sujeitos, transformam os outros em “Outros”, tornam-se, eles mesmos, objetos. E

desse modo, o casamento virá a ser, no fluxo da prática social, na sua complexidade

multidimensional, um fato social total.

Imaginemos agora uma médica em seu consultório numa maternidade pública,

frente a frente com uma jovem de catorze anos, grávida de seis meses, fazendo sua

primeira consulta pré-natal, na presença da mãe. A obstetra se distancia duplamente da

experiência e da identidade da filha e da mãe, outorgando à primeira o status de

“adolescente” em estado de “gravidez precoce”, e à segunda o papel de chefe de uma

família desestruturada ou falha. Não há, podemos supor, comunicação fácil ou clara

entre os três, nem qualquer base de acordo sobre o significado social da gravidez da

jovem. A médica procura concentrar-se apenas nos aspectos biológicos do caso, mas

deixa escapar uma atitude condenatória através de algumas frases e gestos.

Distanciando-se assim, ela reforça de várias formas, para si própria, a categoria

“gravidez na adolescência” (que adquire, assim, o valor de uma categoria nativa)

tomando a jovem como mais um exemplo do que para ela é um “fato social”. No

entanto, não é a “gravidez precoce” em si (expressão de valor ideológico, moralizante e

idiossincrática, considerando-se, por exemplo, a perspectiva Kaxinawá) que será o “fato

social” a merecer consideração pelo antropólogo – embora pudesse ser o seu pretexto de

estudo. A imagem que a médica tenha da “gravidez na adolescência” como um “fato”

(ou, ainda, “problema”) social, por um lado, e a experiência vivida pela mãe e pela filha,

por outro, são aspectos integrantes de um “fato social total”. Outros aspectos incluiriam

as relações com o genro e sua família, com os avós, bem como as concepções de gênero

ou reprodução elaboradas no contexto social cotidiano das duas mulheres, a cultura

sexual entre jovens, etc. Todos esses componentes seriam o objeto de um terceiro

sujeito, – a antropóloga ou o antropólogo, que trataria de abordá-los em uma discussão

de feição etnográfica.

Estamos descrevendo momentos em que as alteridades se constituem na sua forma

mais crua. Desses atos, em que os sujeitos criam objetos, e nesse processo objetivam-se,

8

a etnografia se sustenta: os etnógrafos se constituem como tais porque, em primeira

instância, aproximam-se das experiências sociais dos “outros” (sejam índios

amazônicos, sejam obstetras e seus pacientes) para a seguir distanciarem-se, ao

descrevê-las e analisá-las. O processo de objetivação é, no mínimo, duplo, pois inclui,

primeiro, a apreciação do etnógrafo quanto aos processos de objetivação vividos pelos

sujeitos, e, segundo, a auto-objetivação propiciada pelo processo de analisar e escrever.

É claro que estes cenários sociais imaginados e comentados inspiram-se no texto

de Lévi-Strauss (1974)7 sobre a obra de Marcel Mauss, em particular no trecho em que

ele aprecia o Ensaio sobre a Dádiva. Na interpretação de Lévi-Strauss, a noção

maussiana de “fato social total” deve ser entendida como uma recusa ao uso dicotômico

da oposição entre “sujeito” e “objeto”. Ele escreve:

Quando Mauss fala de fatos sociais totais, implica (....) que esta dicotomia fácil e

eficaz é interditada ao sociólogo, ou, pelo menos, que ela só pode corresponder a

um estado provisório e fugidio do desenvolvimento da sua ciência (Lévi-Strauss

1974:16).

O autor afasta-se, nesse texto, de qualquer conceito absoluto de uma “realidade”

aberta ao estudo científico a ser conduzido por um sociólogo ou antropólogo. Não há

possibilidade de estes últimos escaparem da sua condição de sujeitos ao buscarem

entender as sociedades dos outros – dos índios, dos médicos, dos adolescentes –

procurando, por exemplo, apropriar os métodos das ciências naturais. Para Lévi-Strauss,

embora não haja resolução teórica ao dilema da impossibilidade da objetividade, o

processo sociológico ainda encontra meios de atingir o seu objetivo em sua prática:

Entendemos que, na própria medida em que a distinção teórica é impossível, pode

na prática ser levada bem mais longe, até tornar um de seus termos negligenciável,

(...). Uma vez colocada a distinção entre objeto e sujeito, o próprio sujeito pode de

novo desdobrar-se do mesmo modo, e assim por diante de maneira ilimitada, sem

ser jamais reduzido a nada. A observação sociológica, condenada, parece, pela

insuperável antinomia (....) extrair-se graças à capacidade do sujeito de objetivarse indefinidamente, isto é (sem chegar jamais a omitir-se como sujeito), de

7

Originalmente publicado em 1950.

9

projetar para fora frações sempre decrescentes de si mesmo (Lévi-Strauss

1974:17).

Todavia, isto nos coloca frente a um outro dilema: em que medida, então,

podemos atribuir aos fatos sociais estudados uma autonomia ou, pelo menos, uma força

epistemológica para gerar e moldar as nossas análises? Até que ponto a “realidade” é

mediada pelo etnógrafo-sujeito, ou, ao contrário, a análise antropológica faz jus às

experiências vividas (reais) dos seus objetos ou se desdobra em caminhos traçados por

eles? Em que trecho da trajetória interpretativa deixamos para trás os “objetos” – o pai

Kaxinawá, ou a jovem grávida – e seus mundos? Como, enfim, devemos conceber a

relação entre a noção de “fato social total” e uma suposta “realidade” social? Na

perspectiva que acabamos de elaborar aqui, os sistemas de reciprocidade discutidos por

Mauss, como o kula, não são entendidos como fatos sociais isolados da presença do

olhar do autor. Sua existência enquanto fatos sociais depende do processo de

objetivação dupla, em que as pessoas estudadas constituem as suas próprias alteridades,

para em seguida um terceiro “outro” tentar reconstruí-las.

Querendo-se, é possível encontrar naquele trecho de Lévi-Strauss sinais de um

caminho que levaria ao seu suposto “idealismo”; contudo, não há como negar que

também há nele o colorido de um realismo franco. O autor lembra que Mauss tem o

cuidado “de definir o social como a realidade”. Ora, o social só é real quando integrado

em sistema – e eis o primeiro aspecto da noção de fato total: “depois de, um tanto

forçosamente, haver dividido e abstraído, é preciso que os sociólogos se empenhem em

recompor o todo”. (Lévi-Strauss 1974:14). Para Lévi-Strauss, a descoberta do papel e

das formas sociais da sistematicidade é talvez o maior exemplo do brilhantismo de

Mauss. Mas a sua apreciação da noção de fato social total não se restringe a isso, que

facilmente podemos reconhecer nas obras “racionalistas” mais conhecidas desse

estruturalista. Ele aponta, também, para a experiência concreta como um aspecto

fundamental dessa noção. Nesse sentido, pode ser considerado “realista”, pois em

nenhum momento distancia-se dos sujeitos para apegar-se a qualquer esfera cognitiva

transcendental. Prossegue Lévi-Strauss:

Mas o fato total não chega a ser total pela simples reintegração dos aspectos

descontínuos: familial, técnico, econômico, jurídico, religioso, seja qual for o

10

aspecto pelo qual poderíamos ser tentados a apreende-lo exclusivamente. É

preciso também que ele se encarne em uma experiência individual.... (Ibid).

Lévi-Strauss, o pensador, alimenta-se de etnografia, e disto sabe muito bem.

Enfim, a noção maussiana de fato social total elaborada nesse texto por LéviStrauss parece defender a necessidade do objetivismo pragmático, através do processo

constante do analista objetivar-se, restringindo cada vez mais a sua própria

subjetividade no esforço de entender os seus objetos (os nativos), de um modo que faz

jus ao produto dessas “subjetividades outras” – um produto que

emerge como

sistemático e racional. Se, afinal de contas, Lévi-Strauss prefere uma objetividade

alcançada na prática da análise, embora ilusória na teoria, outras abordagens mais

recentes desta questão – a tensão entre objetivismo e subjetivismo na metodologia

antropológica – assumem posição contrária, enfatizando a subjetividade do pesquisador.

A experiência social - o encontro de diversas subjetividades - foi um importante foco

dos debates teóricos da antropologia nos anos noventa. Atenção especial tem sido dada

à conexão entre a experiência da pesquisa de campo, no curso da produção de

etnografia, e o status epistemológico do saber antropológico 8.

Referindo-se aos capítulos da coletânea “Social Experience and Anthropological

Knowledge” que tratam das “diversas rotas entre a experiência social e o saber

antropológico”, Hastrup (1994) faz a seguinte observação: na tentativa de transcender o

vão entre conceitos antropológicos e conceitos locais, os autores descrevem as suas

explorações individuais, traçando os seus itinerários até o produto final, e abrindo mão

dos mapas e metáforas visuais de uso até então privilegiados nos textos antropológicos.

Citando Stoller (1989), ela afirma que a objetificação extrema pregada por Descartes

tem sido substituída pelo uso de modos de estudo mais sensíveis, fundados no uso dos

sentidos, para produzir etnografia. “A experiência etnográfica não pode ser entendida ao

pé da letra (‘taken at face value’), senão estudada na sua profundidade sensorial”

(Hastrup 1994: 224). Hastrup defende o status metodológico e epistemológico da

etnografia, entendendo a observação participante como uma etapa no “itinerário” ou

viagem dos sentidos, da razão, da moral e das emoções do observador, em que

compartilha (mas nunca plenamente) a experiência social dos “nativos”. Buscando

8

Stoller (1989); Hastrup (1995). Veja também outros artigos em Hastrup & Hervik (1994)

e (de uma perspectiva distinta) James, Hockey & Dawson (1997).

11

subsídios na epistemologia desenvolvida pelos críticos da antropologia cognitiva 9, ela

afirma: “Na vida real, o saber, tantas vezes isolado pela teoria, [que o trata] como se

fosse cognição, não independe de emoção. As emoções, por conseqüência, pertencem

ao reino da racionalidade (Sousa, 1990)”. Assim, para essa autora, as emoções, os

desejos, as convicções morais, a própria subjetividade do antropólogo, constituem parte

do material que vem a gerar o saber antropológico. Os mapas e os itinerários alternamse como quadros de referências (frames of orientation), e esta oscilação toma o lugar da

ruinosa oposição (Bourdieu 1990), fundamental para as ciências sociais, entre

objetividade e subjetividade. Mesmo assim, os antropólogos têm se mostrados tímidos

para comentar seus itinerários ao saber, preferindo apresentarem-se como autores de

mapas.

Há muito a apreciar nestas observações, que trazem para a consideração

metodológica as velhas distinções entre razão e afetividade, diferença e identidade10 –

sem, contudo, tratar diretamente da questão dos distintos métodos empregados na

antropologia. No trabalho de Hastrup, a observação participante e o “fazer etnografia”

são entendidos como práticas normativas. Ela escreve num ambiente teórico formado

após a primeira onda de crítica pós-modernista, que pôs em questão os próprios

fundamentos do saber antropológico na observação participante, bem como a prática do

“fazer etnografia” (Clifford & Marcus 1986). Hastrup pretende apontar uma saída para a

suposta “crise” nas ciências humanas e na antropologia em particular. A antropologia

“interpretativa” pregava a interpretação do texto cultural como a rota para o saber;

apontando a presença da voz velada do neo-colonizador, tida como implícita nos

pronunciamentos dos antropólogos modernos, criticou ferozmente a postura

epistemológica racionalista que até então, segundo seus expoentes dessa antropologia,

informava a produção das etnografias (Geertz 1988). Aquela autora busca desmistificar

o potencial interacionista da etnografia, construído na “co-presença” dos sujeitos no

campo, e não apenas através do diálogo e da multivocalidade. Assim, tenta apontar uma

saída para a hegemonia dos conceitos-chaves da crítica pós-modernista, encapsulados

no uso feito dos termos ‘linguagem’, ‘discurso’, ‘’representação’ e ‘texto’, e ela justifica

a continuação da prática antropológica como radical e crítica, e não apenas enquanto

uma máscara do colonizador. Esta visão é atraente, e soa razoável para muitos

9

Por exemplo, Strauss & Quinn (1994).

E evoca outras discussões, por exemplo, aquela de Goldman (1994) sobre o pensamento de LévyBruhl.

1010

12

antropólogos que, como eu, tiveram experiências pessoais muito singulares no campo,

as quais dificilmente podem ser equacionadas à imagem negativa do etnógrafo que se

tornou moda nos anos noventa. Entretanto, uma ênfase demasiado forte na experiência e

subjetividade do antropólogo implica em alguns riscos.

O saber antropológico pode ser apresentado como se o único percurso possível em

sua direção fosse a experiência vivida na “zona de contato”. Porém, embora esta seja

uma presença poderosa nos principais textos antropológicos – mesmo naqueles clássicos

que adotam a voz do observador ausente – não deve ser tomada como a característica

principal do saber antropológico, mas apenas de sua forma primária, registrada

sobretudo em notas de campo (Sanjek, 1990). Parece-me que a noção de “fato social

total”, que exatamente incorpora a postura epistemológica do “fazer etnografia” sem

estabelecer que o antropólogo necessariamente vá a campo, ajuda a solucionar este

possível equívoco, além de contextualizar de forma clara as outras práticas de pesquisa

antropológica.

Não ambiciono chegar a uma conclusão nesta breve discussão. Apresento estas

reflexões sabendo que não esgotam o leque de temas que acabei de apontar, na

esperança de gerar discussão e debate. Considero que, para um texto ser considerado

antropológico, é fundamental a postura epistemológica, não a prática, vinculada à

etnografia. Como postura epistemológica, a etnografia não exige em todos os casos a

presença física do pesquisador no contexto da pesquisa. Contudo, a investigação

antropológica demanda um olhar imaginado de etnógrafo, que o torna como que

presente ao campo e, mais, sempre alerta, de uma forma incorporada, à totalidade dos

fatos sociais investigados. Eis o produto final: o saber antropológico, colorido sempre

pela visão etnográfica.

13

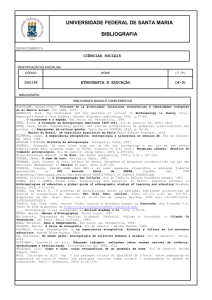

BIBLIOGRAFIA

CAMPBELL, Oona, CLELAND, John, COLLUMBIEN, Martine, & SOUTHWICK,

Karen. 1998. Social Science Methods for Research on Reproductive Health. Geneva:

WHO.

CLIFFORD, J. & MARCUS, G. 1986. Writing Culture: The Poetics and Politics of

Ethnography. Berkeley: University of California Press.

BECKER, Howard. 1997. Métodos de pesquisa em ciências sociais. São Paulo:

HUCITEC.

BOURDIEU, P. 1990. The Logic of Practice. Cambridge: Polity Press.

BOWLING, A. 1997. Research Methods in Health: Investigating Health and Health

Services. Buckingham/Philadelphia: Open University Press.

GEERTZ, C. 1988. Works and Lives: The Anthropologist as Author. Stanford: Stanford

University Press.

GELL, Alfred. 1998. Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford:

Clarendon/Oxford University Press.

GOLDMAN, Marcio. 1994. Razão e Diferença: Afetividade, Racionalidade e

Relativismo no Pensamento de Lévy-Bruhl. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/Ed.Grypho.

HAMMERSLEY, Martin. 1996 .‘The relationship between qualitative and quantitative

research: paradigm loyalty versus methodological eclecticism. In Handbook of

Qualitative Research Methods. Richardson, J. T. E. (ed.). Leicester: BPS Books. P.159174.

HASTRUP, Kirsten. 1994. ‘Anthropological knowledge incorporated: a discussion’. In

Social Experience and Anthropological Knowledge, (org.) Hastrup, K. & Hervik, P.

London and New York: Routledge.

________

1995. A Passage to Anthropology: Between Experience and Theory.

London and New York: Routledge.

HASTRUP, Kirsten & HERVIK, Peter. (orgs.) 1994. Social Experience and

Anthropological Knowledge. London and New York: Routledge.

JAMES, Allison, HOCKEY, Jenny, & DAWSON, Andrew. (orgs.) 1997. After Writing

Culture: Epistemology and Practice In Contemporary Anthropology. London and New

York: Routledge

LEVI-STRAUSS, Claude. 1974 [1950]. ‘Introdução: A obra de Marcel Mauss’. In

Marcel Mauss: Sociologia e Antropologia Vol. II. Pp.1-36. Tradução de Mauro W.B. de

Almeida. São Paulo: EPU/EDUSP.

14

MAUSS, Marcel. 1974 [1923-1924]. ‘Ensaio sobre a Dádiva: Forma e Razão da Troca

nas Sociedades Arcaicas’. In Marcel Mauss: Sociologia e Antropologia Vol. II. Pp.39184. Tradução de Mauro W.B. de Almeida. São Paulo: EPU/EDUSP.

SANJEK, R. (ed.). 1990. Fieldnotes: The Making of Anthropology. Cornell University

Press.

SOUSA, R. de 1990. The Rationality of Emotion. Cambridge, Mass.: MIT Press.

STOLLER, Paul. 1989. The Taste of Ethnographic Things: The Senses in Anthropology.

Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

STRAUSS, Claudia & QUINN, Naomi, 1994. ‘A cognitive/cultural anthropology’. In

Assessing Developments in Anthropology. R. Borofsky (org.). New York: MacGrawHill.

VICTORA, C., KNAUTH, D. & HASSEN, M. de N. 2000. Pesquisa Qualitativa em

Saúde: Uma Introdução ao Tema. Porto Alegre: Tomo Editora.

15