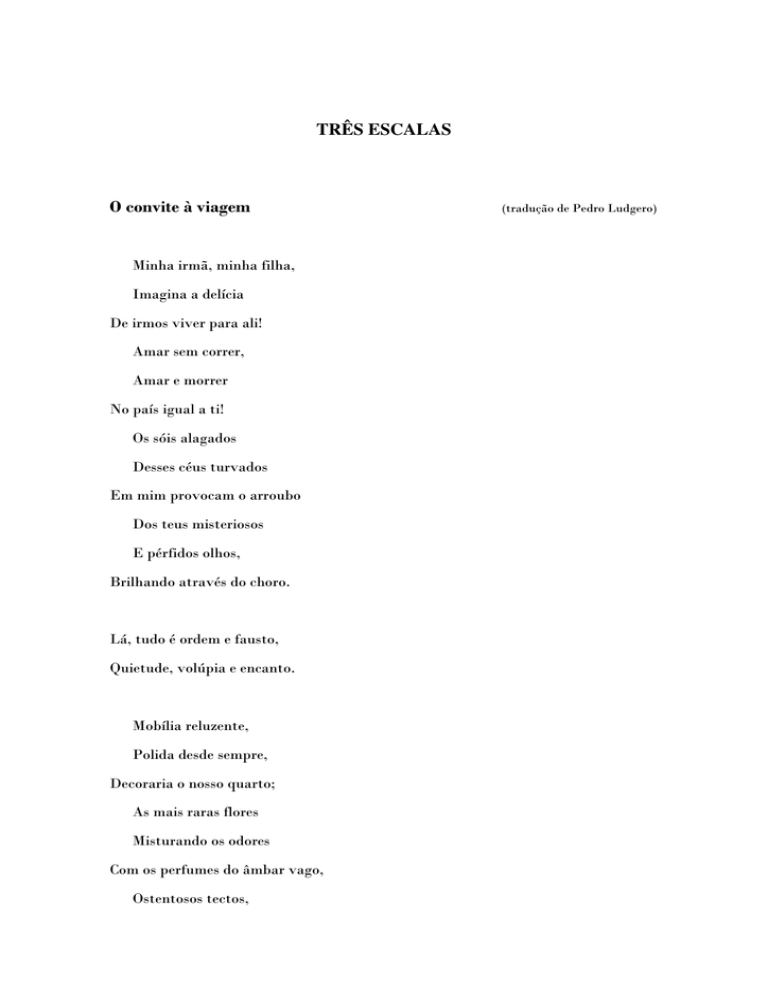

TRÊS ESCALAS

O convite à viagem

Minha irmã, minha filha,

Imagina a delícia

De irmos viver para ali!

Amar sem correr,

Amar e morrer

No país igual a ti!

Os sóis alagados

Desses céus turvados

Em mim provocam o arroubo

Dos teus misteriosos

E pérfidos olhos,

Brilhando através do choro.

Lá, tudo é ordem e fausto,

Quietude, volúpia e encanto.

Mobília reluzente,

Polida desde sempre,

Decoraria o nosso quarto;

As mais raras flores

Misturando os odores

Com os perfumes do âmbar vago,

Ostentosos tectos,

(tradução de Pedro Ludgero)

Profundos espelhos,

O esplendor oriental,

Tudo falaria

À alma em surdina

A sua doce língua natal.

Lá, tudo é ordem e fausto,

Quietude, volúpia e encanto.

Vê nesses riachos

Dormir esses barcos

Cujo humor é vagabundo;

É p'ra cumprir o ensejo

Do teu menor desejo

Que eles vêm do fim do mundo.

– Os sóis declinando

Revestem os campos,

Os canais, toda a cidade,

Com jacinto e ouro.

É o mundo em repouso

Numa quente claridade.

Lá, tudo é ordem e fausto,

Quietude, volúpia e encanto.

Charles Baudelaire

Em geral, a viagem é entendida como uma deslocação essencialmente física

sobre a qual se sedimentam valorações intelectuais que depois constituirão a geologia da

memória. Para os mais aventureiros, a viagem pode mesmo ser magmática – quando o

movimento na distância provoca uma erupção espiritual que altera as coordenadas

psíquicas do próprio viajante.

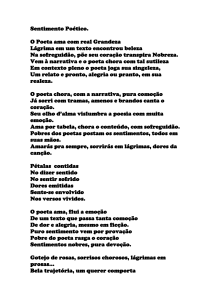

Na escrita poética, contudo, a viagem é um processo erosivo. Bem o sabia

Charles Baudelaire, autor sensual que, na equação vida-corrosão, sempre ocupou um

lugar mais passivo do que activo.

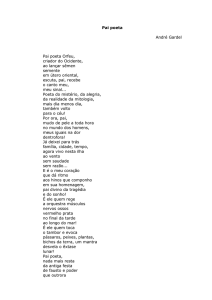

O seu texto “O convite à viagem”, poema mítico e fundador da modernidade,

parte de uma ideia muito simples e (talvez) indiferente à originalidade: o sujeito lírico

convida a mulher amada a ir viver com ele para um país que a ela mesma se assemelha.

Ou melhor, um país que é a amada e que, de algum modo, constitui um verdadeiro país

de cocanha.

Ora, a ideia de que um poema parte é a ideia que deve orientar a leitura que dele

tentemos fazer. Pois se o homem lança um convite à amada, também o poeta convida o

seu receptor a aventurar-se, não numa, mas num emaranhado inesgotável de viagens (se

o par amoroso é um mundo cabalmente preenchido pelos hemisférios dos dois amantes,

como diria o inglês John Donne, a poesia revela as múltiplas possibilidades de escala

que esse rigoroso planisfério oferece).

A primeira estância do poema é vulcânica. O corpo de uma mulher

(provavelmente inerte e inerme há demasiado tempo) num repente expele, de si mesmo,

a imagem de si como país (local de nascimento, residência, trabalho, emigração,

identidade, cultura, etc.). É todo o poder da irracionalidade erótica que, como todos

sabemos, costuma provocar mais lava espiritual do que sucesso fisiológico.

De facto, aquilo que poderia ser um projecto de viagem no espaço, desde logo se

revolve em travessia no tempo. A ideia de um mundo com dois sóis pertence, sobretudo,

ao imaginário da ficção científica. Ora, todo o aficionado de tal género sabe que, para a

partir da Terra se atingir um planeta iluminado por duas estrelas, é preciso triunfar sobre

uma imensidão de anos-luz, imensidão essa que o tempo de vida de um corpo humano

nunca poderia abranger a não ser através de uma máquina-do-tempo. Assim, mais do

que uma viagem na velocidade (afinal, o poeta pretende amar com calma), o texto

propõe uma viagem no tempo.

Talvez tudo isto seja algo tímido: o poema denuncia a pouca materialidade

daquilo que é afinal um turismo do espírito (“Imagina a delícia”). Mesmo assim, a lava

deixa inevitáveis estragos: os olhos da amada (que, para quem não a ama, não são mais

que dois pontos numa constelação qualquer) aumentam desproporcionalmente, aquecem

desproporcionalmente, brilham na mesma (des)medida, provocam um sistema de

gravitação em torno de si.

A metáfora promove, portanto, a viagem para outra dimensão, ao mesmo tempo

que os corpos dos amantes peregrinam até ao local eleito para poderem estar

fisicamente próximos (no original: “ensemble”), e se tornam mesmo barões trepadores

reunidos na copa incestuosa de uma mesma árvore genealógica (a mulher é irmã e filha

do poeta).

Depois do refrão, o texto entra em processo de sedimentação. O país revela-se

poli par les ans (“polido desde sempre” na nossa tradução), imemorial à maneira do

âmbar, verdadeiro eco do desejo que os amantes têm de prolongar o seu afecto no

tempo. E como sempre acontece numa relação estável, o que aqui se propõe não é tanto

o arroteamento do futuro, mas sim a construção de um passado comum.

A viagem torna-se burguesa. Não é por acaso que o maior movimento descrito

na estância tem a ver com a ascensão social: o lar dos amantes contém mobiliário

refinado, tectos (anacronicamente) ricos, tudo mergulhado no esplendor caro da

ornamentação oriental.

As viagens físicas necessárias para alimentar esse luxo (flores raras importadas

de um destino exótico qualquer, encomendas feitas a países asiáticos) já não se

confundem com os percursos da cronologia (o polimento dos móveis ou a formação

lentíssima do âmbar), separação artificial e dolorosa que de algum modo denuncia o

absurdo da vivência de um tempo presente.

No entanto, este não é um momento de antítese. A celebração lírica prossegue,

tendo sido apenas cerceada por uma ontologia realista. Não é por acaso que a grande

viagem espiritual desta fase é a ilusão de profundidade dada pelos espelhos. O par já só

conhece outra dimensão na contemplação do seu reflexo, e mesmo o colóquio entre a

alma e a sua língua natal (o amor) se faz em segredo. Como sempre acontece na vida

real, ninguém fala abertamente da beleza ou do afecto: tudo isso está latente e implícito

sob a superfície do quotidiano.

Aqui, o poeta parece não habitar propriamente dentro da amada, mas conviver

com ela numa relação epidérmica: o contacto entre os corpos ganha protagonismo. Pela

primeira vez se fala do quarto de dormir, de odores que se misturam, de línguas que são

doces.

E enquanto os amantes fazem os seus corpos exultar (como diria Jacques Brel), a

sedimentação traz-lhes o inevitável envelhecimento. Aliás, a saudade do momento natal

é uma característica da psicologia das pessoas de idade.

Assim, a penúltima estância abre o amor à erosão. A palavra de ordem passa a

ser dormir, o que aglutina em si uma viagem no tempo (ou melhor, na atemporalidade

dos sonhos descrita por Maria Zambrano), ainda uma outra passagem a diferente

dimensão, e o regresso definitivo do corpo após as andanças do dia/da vida.

Não há aqui muitos traços de aspiração espiritual, muito menos de regressões

genealógicas (Platão e Freud estão no desemprego). Continuando o país de cocanha a

ser luxuoso, os materiais ricos também já sofreram os efeitos da erosão: o jacinto e o

ouro que revestem o lugar só têm leitura metafórica.

A féerie já não tem a glória incandescente das primeiras formulações. Fala-se do

fim do mundo, praticamente os antípodas de uma multiplicação solar. E se a amante se

tornou desmesurada imperatriz com um séquito de tripulações prontas a cruzar espaço e

tempo (de novo reunidos) para lhe satisfazerem os caprichos, a verdade é que o poeta

escolheu o adjectivo menor para caracterizar o seu desejo.

Deixamos de ter noção precisa da velocidade (ir até ao fim do mundo demora

tanto ou tão pouco como um pôr-de-sóis?). Enfim, de tudo isto, o que nos fica é a

sensação corporal de um doce e brando calor crepuscular: Baudelaire termina “Les

fleurs du mal” com a expectativa quase infantil de um viajante perante a mais decisiva

das travessias (o perecimento).

Curiosamente, seja qual for a perspectiva poética, toda a escrita desagua no

famigerado refrão: “Là tout n’est qu’ordre et beauté / Luxe, calme et volupté”. Ao que

parece, todos os processos geológicos vão dar à mesma pedra. Não porque o amor seja

sempre a mesma coisa, mas porque ele converte o nascimento, a vida e a morte numa

preciosa precisão.