UFRJ

Lições do Esfinge Gorda

Rafael Santana Gomes

Tese de Doutorado apresentada ao Programa

de Pós-Graduação em Letras (Letras

Vernáculas), Faculdade de Letras, da

Universidade Federal do Rio de Janeiro,

como parte dos requisitos necessários à

obtenção do título de Doutor em Letras

Vernáculas, na Área de Concentração

Literatura Portuguesa.

Orientadora: Teresa Cristina Cerdeira.

Rio de Janeiro

Fevereiro de 2014

Lições do Esfinge Gorda

Gomes, Rafael Santana.

Lições do Esfinge Gorda / Rafael Santana Gomes. – Rio

de Janeiro: UFRJ / Faculdade de Letras, 2014.

xiii, 302 f.; il.; 5 cm.

Orientadora: Teresa Cristina Cerdeira da Silva

Tese (Doutorado) – UFRJ / Faculdade de Letras /

Programa de Pós-graduação em Letras Vernáculas, 2014.

Referências Bibliográficas: f. 303 – 315.

1. Literatura Portuguesa. 2. Narrativa Moderna. 3.

Modernismo Português. 4. Decadentismo. I. Silva, Teresa

Cristina Cerdeira da. II. Universidade Federal do Rio de

Janeiro, Faculdade de Letras, Programa de Pós-graduação em

Letras Vernáculas. III. Lições do Esfinge Gorda.

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq – Brasil) e da Fundação de

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).

Rafael Santana

3

Lições do Esfinge Gorda

RESUMO

LIÇÕES DO ESFINGE GORDA

Rafael Santana Gomes

Orientadora: Professora Doutora Teresa Cristina Cerdeira da Silva

Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação

em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Letras

Vernáculas (Literatura Portuguesa).

A proposta desta tese é a de ler as narrativas Princípio, A Confissão de Lúcio e

Céu em Fogo de Mário de Sá-Carneiro a partir do conceito de educação às

avessas. Ao proclamar a autonomia da arte, a geração de Orpheu rejeitava o

pensamento oitocentista que entrelaça educação e literatura, e que caracteriza o

projeto tanto da estética romântica quanto da realista. Promulgando a ideia da

autorreferencialidade da arte, o Modernismo português – na contramão da grande

tradição do século XIX – rechaça, com veemência, a noção de que o artista seria

aquele que tem uma missão social a cumprir. No entanto, ao produzirem uma

literatura que visava a romper com uma vertente marcadamente engajada por meio

de gestos rebeldes e iconoclastas, os de Orpheu acabaram por propagar o anseio

por uma nova pauta de valores autênticos, contribuindo, a seu modo, para a

renovação das consciências. Herdeiro das reformulações éticas e estéticas do

movimento finissecular – ao qual a sua tertúlia literária declaradamente se filia –,

Mário de Sá-Carneiro constrói na sua obra um mundo onírico e abstrato,

assinalado pela quebra da lógica e da racionalidade científica, propondo, desta

forma, um novo e perverso conceito de educação, que se inscreve no avesso do

modelo anterior.

Palavras-chave: Mário de Sá-Carneiro – decadentismo – modernismo – narrativa

portuguesa do século XX

Rio de Janeiro

Fevereiro de 2014

Rafael Santana

4

Lições do Esfinge Gorda

ABSTRACT

LESSONS OF THE ESFINGE GORDA

Rafael Santana Gomes

Orientadora: Professora Doutora Teresa Cristina Cerdeira da Silva

Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação

em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Letras

Vernáculas (Literatura Portuguesa).

The aim of this work is to read the narratives Princípio, A Confissão de Lúcio and

Céu em Fogo, by Mário de Sá-Carneiro, from the concept of reverse education. In

proclaiming the autonomy of the art work, the Orpheu Generation was rejecting

the nineteenth-century thought that interweaves education and literature, which

features in the projects of both the romantic and the realist aesthetics. By enacting

the autoreferentiality in art, the Portuguese Modernism – running counter the great

nineteenth-century tradition – casts aside the idea of the social mission of the

artist. However, as the Orpheu artists created a literature meant to break with an

engaged perspective by means of rebel, iconoclastic gestures, they eventually

spread a longing for new authentic values, thus contributing in their own way to

the renewal of the consciousness. Heir of the ethical and aesthetic reformulations

of the late nineteenth century, Mário de Sá-Carneiro shapes an abstract, oneiric

world with no place for logic or scientific rationality, and puts forward a new and

perverse concept of education which operates in the reverse of the former model.

Keywords: Mário de Sá-Carneiro – Decadentism – Modernism – Portuguese

Narrative of the 20th Century

Rio de Janeiro

Fevereiro de 2014

Rafael Santana

5

Lições do Esfinge Gorda

RESUMÉ

LEÇONS DU ESFINGE GORDA

Rafael Santana Gomes

Orientadora: Professora Doutora Teresa Cristina Cerdeira da Silva

Resumé da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação

em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como

parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Letras

Vernáculas (Literatura Portuguesa).

Le but de cette thèse est celui de lire les récits Princípio, A Confissão de

Lúcio et Céu em Fogo de Mário de Sá-Carneiro à partir du concept d’éducation à

l’envers. En proclamant l’autonomie de l’art, la génération d’Orpheu refusait la

pensée dominante au XIXe siècle qui mettait en rapport éducation et littérature, ce

qui avait caractérisé aussi bien le projet romantique que le projet réaliste.

Relançant l’idée de l’auto-référentialité de l’art, le Modernisme portugais – dans

le sens opposé à la grande tradition du XIXe siècle – refuse entièrement la notion

d’un artiste voué à une mission à accomplir. Toutefois, en produisant une

littérature qui visait à renier cette tendance manifestement engagée, par le moyen

de gestes rebelles et iconoclastes, les artistes d’Orpheu ont fini par diffuser le

désir d’une nouvelle ordre du jour de valeurs authentiques, contribuant ainsi, à

leur façon, au renouvellement des consciences. Héritier des ces métamorphoses

éthiques et esthétiques du mouvement fin-de-siècle – que son groupe littéraire

avait assimilé de façon évidente –, Mário de Sá-Carneiro fait naître dans son

œuvre tout un monde onirique et abstrait, marqué par le refus de la logique et de la

rationalité scientifiques, proposant ainsi une conception nouvelle et perverse

d’éducation qui s’inscrit dans l’envers du modèle qui le précédait.

Mots-clés : Mário de Sá-Carneiro – Décadentisme – Modernisme – Narrative

portugaise du XXe siècle

Rio de Janeiro

Fevereiro de 2014

Rafael Santana

6

Lições do Esfinge Gorda

Para Teresa Cristina Cerdeira, leitora e

mestra admirável, que me seduziu a

ponto de desviar-me da rota inicial,

transportando-me a um outro universo

fascinante. Com ela li Sá-Carneiro pela

primeira vez. A ela tudo devo.

Para

José

Carlos

Barcellos

(in

memoriam), base da minha formação.

Para Latuf Isaias Mucci (in memoriam),

mestre e amigo em quem vi

materializado o próprio dandismo.

Rafael Santana

7

Lições do Esfinge Gorda

AGRADEÇO A:

Theresa Abelha,

pela belíssima leitura do meu texto de Qualificação e pelas preciosas sugestões,

que muito contribuíram para o desenvolvimento desta tese;

Monica Figueiredo,

com quem muito aprendi, gozando a cada encontro do pasmo da criança que

diante de si vê revelado um mundo novo;

Luci Ruas,

pelas sugestões de leitura, pelo incentivo à pesquisa, pelas aulas encantadoras;

Edson Rosa,

pelas lições benjaminianas, pelas leituras de Baudelaire, pela partilha do saber;

Ida Alves,

pelos diálogos sobre poesia, pela força das palavras, pelas atitudes motivadoras;

Fernando Monteiro de Barros,

primeiro mestre a confiar no meu trabalho.

Rafael Santana

8

Lições do Esfinge Gorda

SUMÁRIO

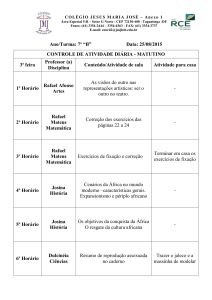

ABREVIATURAS..................................................................................................................10

ILUSTRAÇÕES......................................................................................................................11

INTRODUÇÃO ...........................................................................................................................13

PARTE 1 ÉTICA E ESTÉTICA ...........................................................................................28

CAPÍTULO 1 DE VÊNUS A SALOMÉ: OS CAMINHOS DA ARTE .............................29

1.1

1.2

O NASCIMENTO DE VÊNUS: A BELEZA CLÁSSICA.....................................42

O JARDIM DAS DELÍCIAS: A BELEZA SAGRADA .........................................54

1.3

O VIAJANTE SOBRE O MAR DE NÉVOA: A BELEZA SIMPLES .................61

2.1

TRÂNSITOS ESTÉTICOS: DA POESIA À PROSA E VICE-VERSA ...........91

1.4

SALOMÉ: A BELEZA ERRADA ...........................................................................70

CAPÍTULO 2 OS CAMINHOS DE ORPHEU .....................................................................80

2.2

A DENEGAÇÃO DE UM PROJETO PEDAGÓGICO ........................................98

PARTE 2 AS LIÇÕES DA ESFINGE .............................................................................. 106

CAPÍTULO 3 O MISTÉRIO E OS SORTILÉGIOS ......................................................... 107

3.1

3.2

3.3

O MISTÉRIO EM A CONFISSÃO DE LÚCIO .................................................. 115

O MISTÉRIO EM A GRANDE SOMBRA ......................................................... 130

O MISTÉRIO EM A ESTRANHA MORTE DO PROFESSOR ANTENA .... 142

CAPÍTULO 4 A TEATRALIZAÇÃO DA MORTE .......................................................... 156

4.1

4.2

4.3

4.4

A MORTE EM PRINCÍPIO ................................................................................. 158

A MORTE EM A CONFISSÃO DE LÚCIO ....................................................... 174

A MORTE EM CÉU EM FOGO ........................................................................... 176

SOBRE AS FIGURAÇÕES DA MORTE ........................................................... 194

CAPÍTULO 5 O EROTISMO E O HOMOEROTISMO.................................................. 207

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

O HOMOEROTISMO EM A CONFISSÃO DE LÚCIO ................................... 211

O HOMOEROSTIMO EM RESSUREIÇÃO ...................................................... 224

O EROTISMO CITADINO .................................................................................. 229

A HERANÇA BAUDELAIRIANA...................................................................... 231

A SEMIOLOGIA DO ESPAÇO URBANO ........................................................ 237

A RELAÇÃO ERÓTICA COM PARIS ............................................................... 240

CAPÍTULO 6 O DANDY E A FEMME FATALE ............................................................. 252

6.1

O DANDISMO EM A CONFISSÃO DE LÚCIO ............................................... 262

CONCLUSÃO ........................................................................................................................... 296

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 302

Rafael Santana

9

Lições do Esfinge Gorda

ABREVIATURAS

PR – Princípio.

CL – A Confissão de Lúcio.

CF – Céu em Fogo.

DI – Dispersão.

IO – Indício de Oiro.

UP – Últimos Poemas.

COL – Correspondência Literária.

Rafael Santana

10

Lições do Esfinge Gorda

ILUSTRAÇÕES

O Nascimento de Vênus

O Jardim das Delícias

O Viajante sobre o Mar de Névoa

41

53

Salomé

60

Rafael Santana

11

69

Lições do Esfinge Gorda

O homem sabe que não deixou a história,

mas a história agora é o vazio, é o vazio

que se realiza, é a liberdade absoluta que

se tornou acontecimento. Esses períodos

são chamados revolucionários. Nesses

momentos, a liberdade pretende se

realizar na forma imediata do tudo é

possível, tudo pode ser feito. Momento

fabuloso para o qual aquele que o

conheceu não pode inteiramente

retornar, pois conheceu a história como a

sua própria história, e sua própria

liberdade como a liberdade universal.

(Blanchot – A Parte do Fogo)

Rafael Santana

12

INTRODUÇÃO

[...] o “fingimento” é, sem dúvida, a mais

alta forma de educação, de libertação e

esclarecimento do espírito enquanto

educador de si próprio e dos outros [... ].

(Jorge de Sena – Poesia I)

Talvez pareça estranho encimar a introdução de um estudo sobre um

artista da geração de Orpheu com estas já tão conhecidas palavras de Jorge de

Sena. Ou talvez não. Ao formular o seu entendimento da poesia, Sena parece dar a

entender que é como se tivesse sido necessário ter existido anteriormente uma

poética do fingimento para que a sua poética do testemunho se postulasse como

tal. Se o testemunho seniano compreende a poesia e a arte como uma espécie de

exercício crítico, ou melhor, como um modo de estar no mundo, de dizer o mundo

e sobretudo de transformar o mundo, o fingimento pessoano – que não deixa de

definir também a poética dos principais escritores de Orpheu – não pressupõe

exatamente o oposto de uma reflexão crítica ou, noutras palavras, uma escrita

autotélica, com os olhos voltados apenas para si mesma. Com extrema lucidez,

Jorge de Sena ensina-nos que o fingimento foi a “mais alta forma de educação, de

libertação e esclarecimento do espírito enquanto educador de si próprio e dos

outros” (1977, p.26, grifo meu). Significativamente, nas palavras de Eduardo

Lourenço, Orpheu foi acima de tudo uma revolução. Melhor dizendo, foi um

movimento literário e um tempo histórico de renovação da linguagem, de

libertação do sujeito e de ascensão de um novo modo de olhar. Instaurando a

poesia – utilizo o termo em sentido etimológico, e por isso mesmo mais amplo, de

criação – como realidade, Orpheu proclamava uma nova educação pela arte.

Pessoa erige a problemática do sujeito cognoscente, relativizando e pluralizando,

através do jogo heteronímico, as diversas formas de conhecer e de apreender o

mundo; Sá-Carneiro rejeita a ordem científica, lógica e cartesiana da sociedade

burguesa, criando na sua literatura um mundo às avessas 1, todo ele onirismo e

Que fique claro que o mundo às avessas de Orpheu, e especialmente o de Sá-Carneiro, nada

tem a ver com o domínio do herói pícaro. Em Sá-Carneiro, o mundo às avessas é o espaço da

abstração e da quebra da lógica, aproximando-se muitíssimo dos pressupostos surrealistas.

1

Lições do Esfinge Gorda

Introdução

abstração; Almada compõe a sua arte – literatura e artes plásticas – sob o signo da

violência, abalando as bases de um Portugal provinciano e bem comportado.

Orpheu foi portanto uma educação. Mas de que tipo? Como toda

revolução, a educação proposta pelos de Orpheu manifesta-se claramente na

ruptura do modelo anterior, mais especificamente na derrubada da consciência –

propagada de meados do século XVIII até à segunda metade do século XIX – de

que o artista seria aquele que tem uma missão social a cumprir. Ao dizerem não às

utopias artísticas de oitocentos, é como se os poetas de Orpheu se perguntassem:

com que linguagem escrever o século XX em Portugal 2?

Se a sua ideia da autonomia e da autorreferencialidade da arte são de fato

um ponto de partida para pensar o Modernismo português, lembre-se, por outro

lado, que os artistas do grupo, insatisfeitos com a estreiteza da atmosfera sóciopolítico-artístico-cultural do seu país, reuniram-se simbolicamente sob o nome do

mais famoso poeta da mitologia grega como forma de repúdio a um Portugal

retrógrado e provinciano. Afinal, como sinaliza Eduardo Lourenço, “a mitologia

origina a poesia [criação]. O mito tem ao mesmo tempo carácter pedagógico,

serve à educação humana em geral” (2003, p.50). Neste sentido, lembre-se ainda

que o grande intuito dos de Orpheu era precisamente o de alocar a sua nação na

linha das grandes correntes artísticas da Europa cosmopolita e ultracivilizada, o

Com efeito, Mário de Sá-Carneiro é considerado um precursor do Surrealismo em Portugal,

apesar de se ter suicidado em 1916; portanto, oito anos antes do surgimento do Surrealismo

de André Breton.

Retomo aqui o ensaio Escrever Portugal: uma Leitura em Quatro Fragmentos e com um

Diálogo Intertextual, de Jorge Fernandes da Silveira. Partindo de um questionamento de

Luísa de O Primo Basílio, que se perguntava com que linguagem poderia dizer a sua condição

de mulher emparedada diante das convenções do século vitoriano, Jorge Fernandes da

Silveira estende essa pergunta da personagem de Eça de Queirós ao contexto do século XX

português, assinalando que é como se os escritores desse tempo se perguntassem: com que

linguagem escrever o presente? A esse respeito, diz o ensaísta: “Com que linguagem escrever

o presente? Esta, a pergunta que os revolucionários se fazem. Ler o passado para escrever o

presente pode ser uma opção conservadora, se nesse ato de leitura não houver a consciência

de que é na própria escrita em curso que se toparão os possíveis e os impossíveis de

linguagem” (1992, p.126).

2

Rafael Santana

15

Lições do Esfinge Gorda

Introdução

que não os afastaria portanto do compromisso social, apesar de um ponto de

partida em que a arte se quisesse antes espelho de si própria.

Ao rejeitarem, no plano ético, a pauta de valores que norteou a arte

burguesa do Romantismo ao Realismo, e ao perscrutarem, no plano estético, uma

nova linguagem que desse conta de escrever a modernidade emergente do século

XX, os artistas de Orpheu, repito, pareciam perguntar-se: com que linguagem

escrever Portugal ou para Portugal? Se a postura antipopulista e antidemocrática

de um Fernando Pessoa, por exemplo, fez com que ele proferisse, via Ricardo

Reis, o verso contundente, “Prefiro rosas, meu amor, à pátria” (2006, p.269), isso

não o impediu contudo de um acerto de contas com a nação na sua Mensagem,

fosse ela resgatável só em termos transcendentes. No que se refere a Mário de SáCarneiro, embora ele manifestasse um desdém explícito por Portugal e pelo

imaginário cultural lusófono, toda a sua obra é a mais dolorosa reflexão de um

português que sabe arte e a estima, sendo, por conta disso, extremamente

consciente da própria falência de direcionar aquilo que escreve a um país surdo,

endurecido e medíocre. Quando planeava, por exemplo, a publicação de Céu em

Fogo, Sá-Carneiro pretendia encabeçar esta sua obra com a seguinte epígrafe: “À

gente lúcida”. Ironia extrema, é como ele explica, em carta a Fernando Pessoa,

datada de 21 de janeiro de 1913, as palavras que desejava direcionar aos seus

futuros leitores: “[...] eu penso pôr esta dedicatória no livro: ‘À gente lúcida’ (mas

por ‘ironia’ porque a gente lúcida condenará as minhas narrativas). Receio

entretanto que se lhe possa dar outra interpretação: à gente lúcida, inteligente,

porque só ela pode compreender este livro” (COL, p.741, grifos do autor). Não

obstante diga que somente os inteligentes, isto é, os espíritos hipersensíveis, os

eleitos – vocábulo tão caro a Orpheu – sejam capazes de entender os seus escritos,

Rafael Santana

16

Lições do Esfinge Gorda

Introdução

fica claro que Sá-Carneiro almejava sobretudo provocar o burguês lepidóptero e

derrubar as suas bases de leitor mediano, mas pretensamente “lúcido” 3.

Com que linguagem escrever para um Portugal provinciano e periférico?

Com que linguagem escrever para o leitor lepidóptero? Eis as perguntas que o

Esfinge Gorda parecia fazer a si mesmo. Claro está que esta linguagem só poderia

ser densa e provocativa, e que toda a temática que ela engendra só poderia estar

circunscrita a um projeto de derrubada da pauta de valores de uma literatura que

se tinha fundado na lucidez, no rigor intelectualista, na objetividade cientificista

de uma mundividência realista. Se o Romantismo e o Realismo se inscrevem

ambos num projeto democrático e humanitário, cantando a desilusão ou fazendo a

denúncia de um mundo que traiu os seus próprios ideais, as estéticas de fim de

século e o Modernismo – herdeiro de algumas das suas propostas – rechaçam

violentamente o projeto educativo da literatura anterior, erigindo no seu lugar um

novo e perverso conceito de educação. No contexto específico do Modernismo

português, a rejeição declarada aos valores éticos da sociedade burguesa expressase esteticamente na formulação de uma nova linguagem que é a do fingimento 4,

gesto paradoxal se, relembrando o argumento seniano, entendermos que o

fingimento será também ele uma educação. Quiçá – diria eu – uma educação às

avessas, se cotejarmos as duas propostas de diversa “pedagogia”.

A esse respeito, assinala Fernando Cabral Martins: “O Modernismo e a obra de Mário de SáCarneiro confirmam, ou exemplificam, a metamorfose da Literatura em teatro. Não só por

recusarem a confessionalidade romântica, mas também pela posição agónica, de luta cultural

e política, de combate antilepidóptero ou anti-Dantas. É que, desde logo, o Modernismo é

propaganda – não é contemporâneo da Grande Guerra por acaso – e dá ao aspecto

doutrinário o primeiro lugar: o seu gesto social é a bofetada no gosto do público [...]” (1997,

p.174).

3

Ressalte-se que o conceito de fingimento não está circunscrito apenas ao poema

Autopsicografia, escrito por Pessoa em 1931, e ao eixo pensar-sentir, mas a toda a tríade

poética de Orpheu. No caso específico de Sá-Carneiro, o exemplo mais claro disso talvez seja a

descrição que Lúcio, narrador-autor da novela A Confissão de Lúcio, empreende ao descrever

o processo de composição artística do poeta Ricardo de Loureiro. Ao compará-lo com a

personagem de Gervásio, diz ele: “Outras vezes também, Ricardo surgia-me com revelações

estrambóticas que lembravam um pouco os snobismos de Gervásio Vila-Nova. Porém, nele,

eu sabia que tudo isso era verdadeiro, sentido. Quando muito, sentido já como literatura” (CL,

p.368, grifos do autor). Cabe acentuar ainda que a consciência da crise da mimèsis caracteriza

a própria literatura finissecular, reflexão que será retomada pelos artistas de Orpheu.

4

Rafael Santana

17

Lições do Esfinge Gorda

Introdução

Em estudo anterior 5, empreendi uma leitura de A Confissão de Lúcio a

partir do legado do Decadentismo finissecular e de alguns conceitos surgidos no

contexto específico do Modernismo português. O referido estudo respondeu a

algumas das perguntas que ali fazia, suscitando contudo outras reflexões que

agora retomo de forma menos tímida e mais abrangente. Já então apostara na ideia

de que a temática do dandismo aí se manifestava como uma espécie de processo

pedagógico às avessas. Tal como os dandies finisseculares de Huysmans ou de

Oscar Wilde, os dandies de Sá-Carneiro expressam igualmente sua ojeriza à

natureza, à democracia e ao bem comum, propagando toda uma filosofia

transgressora vis-à-vis do modelo oitocentista. No contexto da literatura

finissecular, o dandy apresenta-se tal qual um professor perverso, cujos conceitos

e cujas alocuções aforísticas giram precisamente em torno da desconstrução da

doxa e dos bons valores. Exibindo-se teatralmente como um mestre do paradoxo,

o dandy é por excelência um exímio conversador, que cria conscientemente uma

linguagem muito particular para estabelecer a sua arte do diálogo. Em 1879, o

romancista francês Edmond de Goncourt cunhou o inusitado sintagma écriture

artiste para se referir à escritura requintada, composta sob o signo do artifício e da

rareza. Apropriando-se deste conceito, os estetas fin-de-siècle de pronto

converteram a écriture artiste em sinônimo de écriture-dandy, uma vez que o

dandy é ele próprio uma linguagem que se constrói como teatro de palavras.

Sá-Carneiro, que teve o privilégio de desfrutar da experiência parisiense

num tempo histórico em que as propostas iconoclastas dos estetas finisseculares

ainda reverberavam, mostra-se seduzidíssimo pela figura do dandy ao longo de

toda a sua obra mais significativa, flagrantemente vazada sob o signo do

dandismo. Ora, ao eleger esta figura debochada e ultracivilizada para direcionarse ironicamente a um Portugal lepidóptero e provinciano, é como se Sá-carneiro,

atendendo aos anseios cosmopolitas da sua geração, respondesse o seguinte: é

Erótica e Semiótica Decadentista: uma Leitura de A Confissão de Lúcio, de Mário de SáCarneiro (2010).

5

Rafael Santana

18

Lições do Esfinge Gorda

Introdução

com esta linguagem ostentatória, pletórica, dispendiosa e provocativa que eu

escrevo para a minha pátria. Se o escritor oitocentista tantas vezes propagou a

utopia de transformar o mundo pela linguagem ao fazer dela seu instrumento de

luta, os artistas de Orpheu, hirperconscientes da crise da mimèsis, buscaram

proclamar uma revolução na linguagem, desconfiando dela enquanto espelho e

enquanto bengalada do homem de bem.

A questão entretanto não para por aí, nem se resolve em simples termos de

oposição. Porque o gesto dos de Orpheu – e a palavra gesto tem o peso do jogo

teatral – é ele próprio paradoxal, já que a revolução com que sonham, menos

política e mais estética, não deixa de ser também ela uma forma de educação,

ainda que, como trato de reiterar, uma educação às avessas.

A insistência na expressão às avessas não é anódina nem se circunscreve à

esfera do despiciendo. À Rebours é o título do livro-paradigma de Huysmans, ou

melhor, é o texto que vem sendo considerado pela crítica como uma espécie de

breviário do Decadentismo e das estéticas fin-de-siècle. Partindo confessamente

do modelo consagrado por Flaubert em L’Éducation Sentimentale, Huysmans

empreende um gesto a um só tempo laudatório e corruptor no seu trabalho

citacional, instituindo uma educação às avessas. Por outras palavras, À Rebours

não deixa ser também um estranho romance de educação, se considerarmos que o

que aí se narra são basicamente os inúmeros esforços de Des Esseintes – dandy

ociosamente entregue à nevrose do novo – em refinar o seus sentidos através de

experiências requintadas e por vezes bizarras. Tomando L’Éducation Sentimentale

como modelo primeiro, J. K. Huysmans erige a posteriori um paradigma

educacional perverso e transgressor, que se inscreve declaradamente no avesso do

anterior. Se a busca de novos prazeres sensoriais se converte, para Des Esseintes,

numa educação de si próprio, o livro que Huysmans lega ao público leitor, e que

relata debochada e aristocraticamente as experiências inusitadas do seu

personagem, acaba por converter-se numa espécie de educação do outro, ainda

Rafael Santana

19

Lições do Esfinge Gorda

Introdução

que por via do choque. Retomando as provocações de Baudelaire, Huysmans

repensa o lugar do dandismo finissecular, assentado sobretudo na aversão à

natureza, ao senso comum e aos valores canônicos.

Constituindo-se como um mosaico de citações, a cena fin-de-siècle exibe

orgulhosamente o seu sistema de parcerias textuais. Personalidades altivas e

hipersensíveis, os estetas finisseculares elegem como precursoras apenas figuras

afins ao seu temperamento. Oscar Wilde, por exemplo, ele próprio dandy e grande

teorizador do dandismo, evoca o livro de Huysmans no seu The Picture of Dorian

Gray, sem contudo deixar de empreender um gesto de rasura ao recuperar o

modelo original. Ou seja: Huysmans cria o paradigma do dandy solitário, que se

isola voluntariamente numa vivenda campestre por manifestar aversão à chusma

parisiense; Oscar Wilde, por seu turno, cria o modelo do dandy cosmopolita, cujo

exercício é quase sempre o de flanar ao lado de um discípulo mais jovem,

exibindo-lhe pedantemente a filosofia do dandismo. Deste modo, o dandy

wildiano revela-se um exímio conversador, um mestre do paradoxo, e todo o seu

diálogo com o outro apresenta-se sob a forma de uma pedagogia às avessas ou de

uma educação perversa. Curiosamente, é interessante notar que os vocábulos

pedagogo, pedante (uma das características do dandy é o pedantismo) e pederasta

têm a mesma raiz. Pedagogo (paidós + agogé = criança mais condução); pederasta

(paidós + erates = criança mais amante, logo o fascínio amoroso inserido na

educação); pedante (a palavra vem do particípio presente, pedagogaten, do verbo

pedagogare, que significa agir como um pedagogo). Ora, os dandies de Oscar

Wilde são não raro personagens que conjugam esses três vocábulos. Educando a si

mesmo e ao outro avessamente, em oximoro, esta figura heroica da modernidade é

uma espécie de texto subversivo, que se manifesta esteticamente numa écrituredandy.

Com a tese que ora apresento, pretendo investigar fundamentalmente as

reverberações dessa educação às avessas na obra em prosa de Mário de Sá-

Rafael Santana

20

Lições do Esfinge Gorda

Introdução

Carneiro: Princípio (1912), A Confissão de Lúcio (1914) e Céu em Fogo (1915).

Para tanto, elejo como corpus teórico principal os já clássicos A Ascensão do

Romance de Ian Watt, A Sociologia do Romance de Lucien Goldman e, mais de

perto, A Teoria do Romance de Georg Lukács 6. Como denominador comum das

referidas obras, eu diria que esses três textos fundamentais da sociologia literária

apontam para uma mesma proposição de leitura que é a de compreender o

romance como a história de indivíduos problemáticos, em busca de valores

autênticos num universo degradado, marcado pela reificação dos ideais.

A proposta desta tese desloca conscientemente essa linhagem crítica para a

literatura finissecular e a aventura radical do primeiro Modernismo, já que é ponto

sabido que a proposta de entendimento do gênero romanesco quer nos estudos de

Georg Lukács, quer nos de Lucien Goldman, quer nos de Ian Watt, se volta

sobretudo para a análise da narrativa oitocentista, em que o herói do romance

assinala a aguda consciência do descompasso entre mundo exterior e mundo

interior, isto é, a incompatibilidade entre aquilo que ele presencia no quotidiano

social e aquilo que ele expressa como valores internos.

Nascido no seio da sociedade burguesa, bem o sabemos, o romance não

promove contudo um canto de louvor ao mundo que o concebeu; antes, exercita

uma espécie de denúncia do aviltamento dos valores de uma classe que,

assumindo as rédeas do poder entre fins do século XVIII e início do século XIX,

despontava com a promessa da formação de um mundo mais justo e igualitário. É,

pois, contra o esfacelamento dos projetos utópicos, ou melhor, contra a reificação

dos valores que a sociedade burguesa postulava como autênticos, que o romance

Já que compreendo a literatura sá-carneiriana como uma espécie de educação às avessas,

também não deixo de lado as reflexões de Mikhail Bakhtin – Estética da Criação Verbal –

sobre o romance de aprendizagem. Contudo, cabe frisar que, apesar de manifestarem alguns

traços relacionados ao romance de educação, nenhuma das narrativas de Sá-Carneiro pode

ser lida no sentido estrito desta tipologia romanesca. Segundo Bakhtin, o romance de

aprendizagem está normalmente ligado à ideia da retratação dos pormenores do processo

existencial de uma personagem em formação, isto é, ao relato do seu desenvolvimento físico,

moral, psicológico, estético, social ou político, desde a sua infância ou adolescência, até um

estágio de maior maturidade.

6

Rafael Santana

21

Lições do Esfinge Gorda

Introdução

oitocentista se erige. Porta-voz de uma denúncia e propagador do desejo de

reforma, quando não de uma revolução, o personagem romanesco – a quem

Lukács chama herói problemático – é aquele que se lança justamente em busca de

valores autênticos num universo degradado, marcado pela perda dos ideais.

Assim, a personagem de romance trava no espaço da ficção uma luta constante

com um mundo alheio a si, avesso aos seus ideais, e clama não exatamente pela

reforma dos valores sociais do seu tempo histórico – ao menos não do que esse

tempo assinala como parâmetro de autenticidade –, mas sim pela efetivação do

que a sociedade prega no discurso, mas não concretiza na prática. Deste modo, o

discurso e a ação do herói problemático opõem-se com veemência a uma

sociedade assinalada pelo descompasso, mais que isso, pelo contrassenso entre

aquilo que é dito e aquilo que é efetivamente praticado.

Ora, a minha aposta é de que os personagens romanescos criados por

Mário de Sá-Carneiro também podem ser lidos a partir do conceito de herói

problemático formulado por Lukács. Entretanto, se o teórico húngaro classifica

este tipo de personagem como aquele que, em desconformidade com o mundo que

o circunda, busca angustiadamente a esfera dos valores autênticos, e se esses

valores, no contexto da sociedade burguesa, resumem-se grosso modo a honra,

respeitabilidade, honestidade, retidão comportamental e caráter conquistado pelo

trabalho, como pensar no sentido da autenticidade para o individuo da

modernidade inaugural do século XX, claramente imbuído de uma ética

antiburguesa, logo em total desacordo com esses mesmos valores? Com efeito,

haverá aqui uma torção a ser imposta ao conceito, já que o escritor modernista

propõe uma pauta de valores avessa à do modelo consagrado pela literatura do

século XIX, promovendo a seu modo, com essa mesma recusa, outro parâmetro de

autenticidade.

Refratário à ideia de que a obra de arte deveria contribuir para o processo

de formação do mundo, o artista iconoclasta do primeiro Modernismo proclama a

Rafael Santana

22

Lições do Esfinge Gorda

Introdução

autorreferencialidade da arte, rejeitando tudo o que lhe é exterior. Se a narrativa

oitocentista expõe como uma das suas marcas principais o diálogo entre o autor e

o leitor – fato que evidencia uma preocupação “didática” do escritor do século

XIX 7 –, as narrativas das chamadas estéticas finisseculares – movimentos

artísticos a partir dos quais Peter Gay situa o início do Modernismo – rompem

com aquele pacto de leitura em que o narrador levaria o seu narratário a absorver

uma lição educativo-pedagógica a partir daquilo que é enunciado, de modo a

aprender justamente por identificar-se com a trajetória dos personagens.

Insurgindo-se contra esse modelo literário, a narrativa modernista não raramente

se apresenta com estórias que não interessam tanto pelo seu enunciado, senão, e

sobretudo, pela sua enunciação. Como assinala Peter Gay a respeito da produção

romanesca oitocentista, o leitor podia “se concentrar mais na narrativa do que no

narrador. Era essa a diferença mais evidente entre os romancistas tradicionais e

seus sucessores modernistas. Os autores de prosa convencional não chamavam

especial atenção para suas técnicas, algo que os romancistas antissistema faziam”

(2009, p.182-183). Ora, poder-se-ia dizer que o deslocamento do foco de leitura

do enredo para uma espécie de narrador narcísico, bem como a ausência de

didatismo na materialidade do discurso – abolição de expressões consagradas tais

como “caro leitor benévolo” ou “estimada leitora” – tornariam o narratário uma

peça dispensável no constructo da narrativa moderna? Afinal, o destino da

literatura não é sempre o de partir do escritor para o mundo? Noutras palavras, o

exercício da escrita não pressupõe também a presença futura do olhar crítico do

outro? A matéria literária, por mais que o negue, não está sempre vinculada a uma

determinada intencionalidade?

Em Estudos Garrettianos (2010, p.103), Ofélia Paiva Monteiro, por exemplo, assinala que

toda a literatura de Garrett pode ser lida como um projeto declarada e vincadamente

pedagógico (o termo é da própria Ofélia), em que pulula uma evidente preocupação de

educar o leitor, não obstante a modernidade (iconoclasta e desconstrutora) em que a mesma

literatura garrettiana se inscreve.

7

Rafael Santana

23

Lições do Esfinge Gorda

Introdução

Em Modernismo: o Fascínio da Heresia, Peter Gay assinala que este

movimento literário não pode, sob nenhuma hipótese, ser considerado

democrático. Com efeito, o Modernismo manifesta um desdém explícito pelo

leitor mediano, que constitui um dos maiores alvos do seu ataque impiedoso.

Declarando o princípio aristocrático da sua arte, os escritores modernistas

dedicam-se à produção de obras extremamente refinadas, incompatíveis com o

gosto do grande público, e dizem destinar as suas produções a uma reduzidíssima

casta de eleitos. Contudo, um dos propósitos do artista modernista reside em

chocar o público “respeitável” da sua época, investindo contra a moral

conservadora e contra o senso comum. Ora, não eram de forma alguma os leitores

de mentalidade complexa e hipersensível, ou seja, aqueles que os artistas

modernistas julgavam os únicos dignos de lerem as suas obras, os que se

escandalizavam com os temas aí propostos, uma vez que o refinamento ia

certamente de par com os valores da vanguarda. Quem de fato se escandalizava

com aquilo que lia era precisamente o burguês lepidóptero – para retomar uma vez

mais o termo cunhado por Sá-Carneiro –, sempre rejeitado pelo discurso do artista

da modernidade. Ora, se o leitor comum não era considerado capaz de adentrar

um universo literário tão intelectualmente sofisticado, e se a literatura do escritor

antiburguês a ele não se endereçava, por que o desejo de escandalizá-lo?

Peter Gay 8 classifica as duas grandes linhas mestras do Modernismo como

sendo a sedução pelo discurso herético e o gosto pelo exame introspectivo de si

próprio. Ora, ser herético implica opor-se ao dogma, em outras palavras, romper

intencionalmente com a esfera dos valores consagrados. Mais largamente, implica

chocar o outro por meio de propostas avessas à moral dominante. Mário de SáCarneiro, diante de um Portugal conservador, de um contexto sócio-econômicocultural medíocre e indiferente à sensibilidade de espírito dos grandes artistas,

investe literariamente contra o senso comum e contra os padrões comportamentais

8

Modernismo: o Fascínio da Heresia: de Baudelaire a Beckett e Mais um Pouco (2009).

Rafael Santana

24

Lições do Esfinge Gorda

Introdução

de uma sociedade cujos pilares estavam assentados sobretudo na família, na ética

do trabalho e na religião. Insurgindo-se contra a norma, o Esfinge Gorda traz para

o centro da sua literatura, seja ela em poesia ou em prosa, uma ampla galeria de

figuras banidas e/ou marginalizadas pela ideologia: prostitutas, homossexuais,

andróginos, mulheres fatais e dandies ociosos. Eis aí algumas efígies da sua

predileção. No que corresponde aos protagonistas das suas principais obras

romanescas – refiro-me ao volume de contos intitulado Princípio, à novela A

Confissão de Lúcio e ao conjunto de narrativas de Céu em Fogo, poder-se-ia dizer

que todos esses personagens (artistas dotados de inteligência e sensibilidade

extremadas) podem ser considerados, na esteira de Lukács, como heróis

problemáticos, uma vez que, estando em desconformidade com o mundo aviltado

que os circunda, a ele violentamente se opõem, clamando por um universo de

maior autenticidade, com o dado novo, contudo, de que a pauta de valores

autênticos aqui requerida será outra e ler-se-á justamente no avesso do modelo

propagado pela burguesia.

Partindo da lição de Roland Barthes, que nos ensina que não há literatura

sem uma moral da linguagem, esta tese pode ser resumida no seguinte enunciado:

a literatura de Mário de Sá-Carneiro é uma educação às avessas. Assim,

dividirei o texto que apresento em duas partes que buscam dar conta dessa

proposta de leitura.

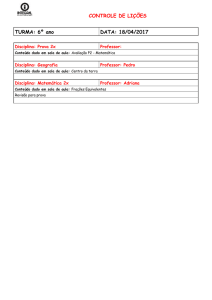

Na primeira parte (Ética e Estética), que compreende os dois capítulos

iniciais, procurarei mostrar que toda arte, por mais que negue uma vinculação

explícita com o contexto sociocultural do seu tempo – como é o caso declarado do

Modernismo português –, nunca está alheia ao universo que a concebeu.

Empreendendo uma breve excursão pictórico-literária 9 pela História, revisitarei no

primeiro capítulo desta tese algumas telas já consagradas pela tradição ocidental –

Para tanto, utilizo como referências teóricas fundamentais os livros Clássico Anticlássico e

Arte Moderna: do Iluminismo aos Movimentos Contemporâneos, ambos de Giulio Argan.

9

Rafael Santana

25

Lições do Esfinge Gorda

Introdução

O Nascimento de Vênus de Botticelli, O Jardim das Delícias de Bosch, O

Viajante sobre o Mar de Névoa de Friedrich e Salomé de Gustave Moreau –,

traçando com elas uma viagem conceitual e estilística, e fazendo entrecruzar os

olhares entre literatura e pintura. Cabe assinalar que, com este breve percurso

pictórico-literário que vai da Vênus renascentista à Salomé decadentista, o que

pretendo aduzir é sobretudo a evolução do conceito de Belo e as suas repercussões

na obra de Sá-Carneiro, artista que, na esteira de Baudelaire e dos estetas

finisseculares, confessa desejar o logro da beleza errada. Noutros termos, quero

ler essa beleza errada declaradamente perseguida por Sá-Carneiro como uma

educação às avessas 10. É, pois, a partir das estéticas finisseculares que leio parte

do projeto do Modernismo português e da obra do Esfinge Gorda, uma vez que o

movimento fin-de-siècle é considerado – mais que o epílogo de um período – o

prólogo de outro. Por outras palavras, as estéticas finisseculares abrem a cena de

uma nova modernidade, lançando sobre ela um outro código ético e simbólico.

Saindo dos caminhos da arte global, e adentrando em seguida os domínios

específicos de Orpheu, buscarei apresentar, no segundo capítulo, o trânsito

estético entre poesia e prosa, diga-se, prosa poética, como um fenômeno típico do

fim de século e do Modernismo 11 , e explicar a hipótese aqui levantada – a

literatura de Mário de Sá-Carneiro é uma educação às avessas – a partir da ideia

da denegação de um projeto estético-educativo, problematizando assim o mito de

uma literatura que olha apenas para si própria.

Na segunda parte (As Lições da Esfinge), buscarei ler os temas obsessivos

da escritura sá-carneiriana – o mistério, os sortilégios, a teatralização da morte, o

dandismo, a androginia, a homossexualidade e a femme fatale. Assim é que as

Com esta excursão pictórico-literária, busco mostrar também as marcas da tradição nos

escritos de Sá-Carneiro, pois a beleza errada nada mais é do que uma metamorfose da

tradição, desde Platão a Baudelaire, passando ainda pelas estéticas finisseculares.

10

11 Para tanto, apoio-me nas reflexões desenvolvidas por Octavio Paz em O Arco e a Lira,

muito especialmente no capítulo intitulado A Ambiguidade do Romance.

Rafael Santana

26

Lições do Esfinge Gorda

Introdução

reflexões teóricas de Georges Bataille – O Erotismo –, de Michel Foucault –

História da Sexualidade – e de Philippe Ariès – História da Morte no Ocidente –

revelar-se-ão fundamentais e aparecerão com alguma frequência nos quatro

capítulos que a compõem, já que aí se conjuga todo um imaginário relacionado a

Eros e Thanatos. Como a pesquisa que proponho se centra sobretudo nos ecos do

fim de século na obra em prosa de Mário de Sá-Carneiro, Walter Benjamin será

também um teórico de referência, e os seus escritos sobre Charles Baudelaire e

sobre o conceito de alegoria na modernidade serão recuperados muito

especialmente nas discussões sobre o dandismo e sobre o erotismo citadino. No

que se refere ao estudo do dandismo como educação ou pedagogia às avessas,

utilizarei como fonte teórica principal o já clássico Mentira Romântica e Verdade

Romanesca de René Girard, livro em que o pesquisador francês lança a sua teoria

do desejo triangular, assinalando no dandy a figura do grande mediador.

Outras vozes teórico-críticas também serão obviamente evocadas ao longo

desta tese, como, por exemplo, a de Fernando Cabral Martins com o seu

fundamental O Modernismo em Mário de Sá-Carneiro. Elencar todas as

referências numa introdução seria certamente excessivo e desnecessário, e por isso

os textos virão sempre devidamente citados nos seus respectivos lugares de

reflexão.

Em resumo: a minha hipótese teórica – desenvolvida em leituras críticas –

é a de que os temas trabalhados por Mário de Sá-Carneiro – ousados que são –

constituem uma espécie de primeiro passo para uma mudança de olhar, uma

educação às avessas que, no público leitor, se poderia manifestar através do

choque do inesperado. Por meio de temas iconoclastas e de uma linguagem

inusitada, que rompem com as bases do burguês lepidóptero, é que se inscrevem,

a meu ver, as a um só tempo perturbantes e sedutoras Lições do Esfinge Gorda.

Rafael Santana

27

PARTE 1

ÉTICA E ESTÉTICA

CAPÍTULO 1

DE VÊNUS A SALOMÉ:

OS CAMINHOS DA ARTE

Creio profundamente que toda a arte é

didáctica. Creio que só a arte é didáctica.

(Sophia de Mello Breyner Andresen –

Poemas Escolhidos)

[…] nous devinons dans la littérature la

présence d’un élément qui n’est pas que

littéraire; dans la peinture la présence

d’un élément non pictural [...]. Lorsque la

présence de l’œuvre semble s’imposer [...]

entre en jeu un élément que nous ne

pouvons limiter à l’esthétique 12.

(André Malraux - L’Homme Précaire et la

Littérature)

Em O Demônio da Teoria, Antoine Compagnon pergunta-se o que seria o

suposto saber que o objeto literário oferece ao homem. Para ele, a literatura

clássica – tanto a da Antiguidade como aquela que se desenvolveu ao longo do

que se convencionou chamar Era Clássica – concebeu a escritura como uma

prática que permitia “compreender e regular o comportamento humano e a vida

social” (2006, p.35), para além, é claro, de ser um veículo de deleite, e, diria eu

também, de apologia da Beleza. Prosseguindo com as suas reflexões, Compagnon

afirma ainda que, na Era Burguesa, o Romantismo fez do conhecimento literário

uma experiência individual, fenômeno que não pressupunha contudo uma ruptura

entre literatura e sociedade. Embora não mais relacionada à ideia de um canto

coletivo, essa literatura centrada no indivíduo não perdera a capacidade de

dialogar com o evento social, espécie de eco de uma cultura vitoriana que tornou a

história de seres individuais num modo efetivo de partir do eu para abarcar todo

um grupo. Por outras palavras, o leitor burguês, ao identificar-se com a vida de

criaturas de papel, absorveria os valores que aquele tempo referencialmente

histórico almejava propagar, internalizando, através da leitura, um determinado

genius loci.

12 […] adivinhamos na literatura a presença de um elemento que não é mais que literário; na

pintura a presença de um elemento não pictural [...]. Quando a presença da obra parece

impor-se [...] entra em jogo um elemento que não podemos limitar ao estético. (Trad. minha).

Lições do Esfinge Gorda

Capítulo 1

Acentuando o papel “didático” – e assumo aqui o peso que esse adjetivo

pode conter, até porque buscarei aliviá-lo posteriormente da sua radicalidade –

que a literatura – e de modo mais amplo a arte – é capaz de exercer, Antoine

Compagnon aponta o quanto a escrita literária foi, ao longo dos séculos, uma

espécie de desencadeadora de ações, fator a que a própria literatura se referiria

com uma certa frequência. Na esteira de René Girard – Mensonge Romantique et

Vérité Romanesque –, Compagnon assinala o caráter mediador do objeto literário,

destacando obras cujos personagens procuram pôr em prática aquilo que leem.

Assim, refere-se a romances como Dom Quixote e Madame Bovary, sinalizando

“a função de aprendizagem atribuída à literatura” (Ibidem). Todavia, adverte por

sua vez o teórico francês: “se a literatura pode ser vista como contribuição à

ideologia dominante, ‘aparelho ideológico do Estado’, ou mesmo propaganda,

pode-se, ao contrário, acentuar sua função subversiva” (Ibidem). Consoante as

suas palavras, tal subversão evidencia-se de forma mais pujante a partir da metade

do século XIX e da voga de Baudelaire.

Ora, seguindo essa reflexão sobre o lugar da educação ou pedagogia do

literário – outro termo a em parte neutralizar posteriormente – poderíamos

argumentar se essa linhagem chamada de subversiva, irreverente à pauta de

valores de uma sociedade, estaria de todo distanciada de uma função éticopedagógica ou mesmo ausente de qualquer fundo “didático”, ainda que,

propositada e expressamente, negue qualquer tipo de vínculo com uma dimensão

que fosse além da autorreferência, modo de radicalizar uma opção pelo

exclusivamente literário, apagando – aparentemente de maneira completa –

qualquer compromisso com aquilo que estivesse para além do estritamente

artístico.

Mário de Sá-Carneiro, artista de Orpheu, grupo que no alvorecer do século

XX português fazia questão de deixar patente a ideia de que a literatura se

divorciava da sociedade, dedica-se à produção de uma arte declaradamente

Rafael Santana

31

Lições do Esfinge Gorda

Capítulo 1

autocentrada, cujo gozo residiria na contemplação de si própria. Orpheu negava

qualquer tipo de engajamento entre a literatura que produzia e o conjunto social a

que pertencia, chegando Fernando Pessoa a afirmar, de forma categórica, que “O

fim da arte não é ser compreensível, porque a arte não é a propaganda política ou

imoral” (2005, p.434). Ou ainda: “A arte não tem, para o artista, fim social”

(Ibidem), reitera. A assertiva que aponta um comportamento ético radical não

seria contudo mais um gesto, espécie de jogo teatral de que as vanguardas se

serviam para fazer tabula rasa da tradição bem pensante a que sucediam? Por

outras palavras, poderia alguma arte circunscrever-se narcisicamente em si

mesma, abdicando de qualquer coisa outra a que poderíamos chamar de dimensão

histórica, ou política, ou social, ou ainda a que ela manteria com a sua própria

origem?

Em relação a Mário de Sá-Carneiro, a tese que pretendo sustentar é a de

que a sua literatura, que cumpre os valores de Orpheu e, nesse sentido, da

modernidade no que tange à sua autocentralidade estética, em sendo antiburguesa

por excelência no seu propósito de escandalizar um Portugal provinciano,

inscreve-se no que penso ser uma educação às avessas, ou seja, um

posicionamento ético e estético que viria propor, na verdade, uma nova pauta de

valores autênticos, contrários aos do modelo instituído pela doxa. Assim sendo,

compreendo os temas obsessivos da sua produção literária – o dandismo, a

androginia, a mulher fatal, as sexualidades desviadas da esfera da procriação etc. –

como exemplos dessa educação ou pedagogia às avessas, frisando que por

pedagogia se deve entender não exatamente uma tentativa de dogmatização ou de

adestramento do leitor, mas o compromisso com uma nova ética, da qual a arte

nunca escapará, uma vez que ética e estética são conceitos inseparáveis, que

sempre se manifestam em processo de complementaridade. Noutras palavras: para

além da sua necessária capacidade de independência em relação à origem e uma

sobrevida como metamorfose, os valores do tempo histórico a que uma arte

pertence estarão necessariamente expressos e impressos na página escrita, corpo

Rafael Santana

32

Lições do Esfinge Gorda

Capítulo 1

material que o leitor manuseará livremente, sem nunca contudo dele sair

incólume: o texto, enquanto produto do mundo e, mais que isso, produção no

mundo, carrega consigo uma inevitável moral da linguagem, com que o

destinatário – ciente ou inscientemente – acabará por negociar, à medida que se

entrega ao prazer da leitura.

Para tentar responder às perguntas que me assaltam e defender a tese que

proponho sobre o compromisso de toda arte poética, optarei aqui por uma

incursão pictórico-literária que passará pela Antiguidade, pela Era Clássica e pela

Era Moderna. Sua justificativa está no pressuposto de que as aventuras no campo

das artes possuem certamente vasos comunicantes, e de que por vezes o exemplo

das artes plásticas pode ajudar numa maior evidenciação dos conceitos. Para o

caso, como conceitos ético-pedagógicos, de variadas formas e de diversos

propósitos, de modo explícito ou implícito, sempre se manifestaram no conjunto

das artes de todos os tempos, sendo evidentemente expressos de acordo com os

anseios de cada época. Em reflexões sobre literatura e educação, escreve, por

exemplo, Ernst Curtius:

A Literatura faz parte da “educação”. Por que, e desde quando? Porque os

gregos encontraram num poeta o reflexo do seu passado, de sua existência,

do mundo de seus deuses. Não possuíam nem livros nem castas sacerdotais.

Sua tradição era Homero. Já no século VI era um clássico. Desde então é a

literatura disciplina escolar, e a continuidade da literatura europeia está ligada

à escola [...]. A dignidade, independência e função educadora da poesia

foram estabelecidas por Homero e sua atuação ulterior [...]. Entretanto, o que

os gregos fizeram, os romanos repetiram. No começo da poesia romana surge

Lívio Andrônico (segunda metade do III século). Ele traduz para as escolas a

Odisseia. [...] Mas só Virgílio escreveu uma epopeia nacional romana de

valor universal, que objetiva e formalmente se filia a Homero. Tornou-se um

clássico. A Idade Média adotou, da Antiguidade, a tradicional ligação de

epopeia e escola. Virgílio transformou-se na espinha dorsal do ensino do

latim.

(CURTIUS, 1957, p.38)

Ora, sabemos que tanto gregos quanto romanos viam a literatura como um

instrumento fundamental de educação, isto é, de conhecimento e de transmissão

da tradição cultural. Apesar do anacronismo no uso deste vocábulo, pode-se dizer

que a Idade Média também compreendia a literatura e a arte – que nem sequer

Rafael Santana

33

Lições do Esfinge Gorda

Capítulo 1

eram tidas como tal – como uma forma de educação vinculada muito

especialmente ao ensino da gramática e da retórica, quando não de uma dimensão

sobrenatural, na sua função de mediadora do divino. Na senda do mundo grecolatino, o Renascimento retoma, com as suas devidas diferenças que dão à arte o

seu lugar de culto à Beleza, a proposta educativa de difusão da tradição cultural.

Em meados do século XVIII, quando de fato se erige um conceito de literatura

semelhante ao que hoje ainda propagamos, artistas como Voltaire e Diderot –

atrelados ambos às correntes pedagógicas do Iluminismo – repensam o lugar da

literatura na educação ao buscar levá-la das elites à comunidade, ideia que não

deixa de adentrar o século XIX 13. E não será por outra razão que com Diderot e

d’Alembert ela fará parte integrante do então novíssimo projeto da Encyclopédie.

A pergunta que não quer tardar seria então: qual será, enfim, a função

“educativa” da literatura e da arte – se é que isso será possível – de princípios do

século XX, daquilo a que chamaríamos a entrada na modernidade enquanto

prevalência do conceito da autonomia da arte 14? Poder-se-ia falar de educação

13 Grosso modo, pode-se dizer que, da Antiguidade Clássica a meados do século XVIII, o

conceito de arte – inclusive o de literatura – que se propagou no Ocidente é muito

abrangente, compreendendo tudo aquilo que podia ser ensinado. Até à Idade Média, o artista

era enxergado como uma espécie de artesão, e o seu trabalho era classificado na mesma

esfera dos ofícios manuais em prol de uma submissão – em larguíssima escala – ao que

André Malraux cunhou como o conceito de “Surnaturel” (In: La Métamorphose des Dieux). É

somente a partir do Renascimento que o artista e a sua produção começam a ser vistos sob

um prisma diferenciado, cujo objeto não era mais os deuses, mas os valores da Beleza (cf.

André Malraux e o conceito de “Irréel”, In: La Métamorphose des Dieux), mas pode-se dizer

que a concepção que hoje ainda temos do artista e da arte na sua independência conceitual

só é efetivamente definida por volta de meados do século XVIII, quando de fato se começa a

pensar a arte a partir de suas particularidades estéticas.

Lembro ainda, uma vez mais, as posições só aparentemente inconciliáveis de André

Malraux, pensador da arte, no que tange ao seu duplo centramento: autonomia e

metamorfose, de um lado, permanência da inscrição no tempo, de outro. Ao afirmar: “Notre

art n’est pas le premier art sans surmonde, c’est le premier dont le surmonde soit le monde

de l’art”(Nossa arte não é a primeira arte sem sobremundo, é a primeira cujo sobremundo é

o mundo da arte – Trad. minha – L’Intemporel, V, p.808) a utilização da palavra “surmonde”,

como analisa J. P. Zarader (2013, p.121), sugere bem que no pensamento de Malraux : “cette

autonomie est plus complexe qu’on ne le pense, que l’œuvre se renvoie peut-être pas, ou pas

toujours, qu’à elle-même, qu’elle est ouverte, de l’intérieur, sur quelque chose qui la dépasse,

l’excède, un dehors qui n’est pas d’ordre spatial mais ontologique”(essa autonomia é mais

complexa do que se pensa, que quiçá a obra não se remete, ou nem sempre, a ela mesma, que

ela é aberta, do interior, a alguma coisa que a sobrepassa, a excede, um exterior que não é de

ordem espacial mas ontológica – Trad. minha).

14

Rafael Santana

34

Lições do Esfinge Gorda

Capítulo 1

literária em tempos em que a arte se quer antes de tudo voltada para os seu próprio

estatuto de autonomia, em tempos que exacerbaram a sensação do vazio, da perda

de todos os valores?

Evidentemente, não há na literatura inaugural de novecentos uma

preocupação de constituir-se num saber de escola, no sentido restrito de funcionar

como uma espécie de cartilha. Nem creio que Homero, Virgílio ou qualquer dos

autores chamados clássicos tenham composto as suas artes no intuito de que

fossem tomadas como manuais. Creio, sim, que as suas obras dão conta de uma

reflexão sobre a condição humana, por transitarem por diversas áreas do saber, e

que por isso mesmo foram lidas com diferentes propósitos ao longo dos tempos,

dentre eles o educativo. No que concerne especificamente ao Modernismo de

Orpheu, a minha inquietação leva-me a fazer as seguintes perguntas: em que

perspectiva esses artistas interpretam o passado, como encaram as suas

experiências no presente, quais as suas expectativas quanto ao futuro? Qual,

enfim, a noção de mundo que se inscreve no seu texto? A meu ver, a literatura de

Sá-Carneiro e, mais largamente, a da sua geração, também não está alheia a uma

escala de valores que ultrapassam os valores estéticos que ela orgulhosamente

erige como prioridade, a uma outra espécie de pedagogia, ouso dizer, que no seu

caso particular parece inscrever-se na negação à moral e ao senso comum do

tempo histórico em que se situa.

Ao recusarem a relação entre literatura e sociedade, ou melhor, ao

apresentarem um mundo às avessas, os de Orpheu, embora o negassem

formalmente nas suas arrebatadas formulações vanguardistas, contribuíam, sim,

para a renovação das consciências através das suas propostas iconoclastas.

Propagada via sedução da linguagem, essa educação ou pedagogia outra – às

avessas – manifesta-se em Orpheu tanto ética quanto esteticamente. Afinal, como

assinala Antoine Compagnon, “a recusa da dimensão expressiva e referencial [...]

caracteriza o conjunto da estética moderna” (2006, p.102), mas tal rejeição não

Rafael Santana

35

Lições do Esfinge Gorda

Capítulo 1

passa de mero mito, uma vez que as artes nunca podem desvencilhar-se do

mundo, o que as faz com ele dialogar quer queiram, quer não.

É neste contexto de reflexões sobre o lugar da arte, que visam a recolocar

algumas questões sobre os valores da modernidade, sobre as propostas de Orpheu

e muito especialmente sobre a arte de Sá-Carneiro, que me proponho, através de

breves leituras de telas já consagradas, destacar o Zeitgeist respectivo de cada

tempo histórico nelas recuperado, adentrando posteriormente a questão mais

específica, para o caso, da literatura moderna e do conceito ético-pedagógico que

esta escritura pode vir a apresentar também como projeto intrínseco.

Por meio do quadro O Nascimento de Vênus de Botticelli, busco assinalar

a ética artístico-cultural da Antiguidade e da Era Clássica, sem contudo deixar de

frisar as suas respectivas e devidas diferenças; com O Jardim das Delícias de

Bosch, busco acentuar a ética relacionada à arte medieval; com O Viajante sobre

o Mar de Névoa de Caspar David Friedrich, busco demarcar o conceito éticopedagógico propagado pela arte burguesa; por último, com o quadro Salomé de

Moreau, busco discutir a concepção da arte antiburguesa e corroborar, a partir da

tela do pintor francês, a minha tese sobre uma educação às avessas na literatura

de Mário de Sá-Carneiro, herdeira direta do decadentismo finissecular.

Este retroceder histórico que aqui proponho também se justifica pela

apresentação das marcas de um passado cultural e literário que, embora muitas

vezes negado pelo Modernismo e pelos movimentos de vanguarda na sua ânsia

pela originalidade, está claramente presente no discurso da modernidade inaugural

do século XX como herança metamorfoseada. Por outras palavras, o meu intuito

final é também o de mostrar como o peso da tradição se inscreve na obra de Mário

de Sá-Carneiro, artista que busca ungir os seus escritos com a magia do belo. Ou

seja, mostrar em que medida o belo modernista de Orpheu, relativizado, dialoga

com toda uma tradição anterior. Se, para o artista modernista, o belo não tem

exatamente uma face clássica (no sentido de um discurso apolíneo e/ou racional)

Rafael Santana

36

Lições do Esfinge Gorda

Capítulo 1

ou mesmo popular (no sentido de uma alocução democrática e igualitária), o

conceito de beleza em que se inscreve a sua arte não deixa de entrever as marcas

de uma tradição que, embora por vezes negada, lá está, ainda que rasurada. No

que concerne a Mário de Sá-Carneiro, herdeiro declarado das estéticas

finisseculares, o belo assume uma importância-mor na sua literatura 15. Em carta a

Fernando Pessoa, datada de 24 de agosto de 1915, ele assinala:

Para mim basta-me a beleza – e mesmo a errada, fundamentalmente errada.

Mas beleza retumbante de destaque e brilho, infinita de espelhos, convulsa de

mil cores – muito verniz e muito ouro: teatro de mágicas e apoteoses com

rodas de fogo e corpos nus. Medo e sonambulismo, destrambelhos sardônicos

cascalhando através de tudo. Foi esta a mira da minha obra.

(COL, p.894)

Excessivo e desregrado, o belo sá-carneiriano muito se distancia do

conceito grego da justa medida, ou mesmo do luminoso Belo renascentista,

estando mais particularmente próximo ao chiaroscuro maneirista 16 , que as

estéticas finisseculares – das quais a sua literatura é herdeira direta – revivificam

muito perversamente em temas e figuras como efebos, lesbos, andróginos, o pavor

à velhice, a ruína do corpo, o esfacelamento da beleza, a angústia diante da

inexorabilidade do tempo, para citar aqui apenas alguns exemplos. Contudo, a

Toda a ideia deste capítulo é a de uma reflexão sobre o conceito de Belo e das suas

reverberações nos escritos de Sá-Carneiro. Para tanto, elejo as figuras de Vênus e de Salomé

como representantes metafóricas dessa evolução. Vênus, tal como concebida por Botticelli e

pela Renascença italiana, tornou-se corolário do Belo clássico, assentado na ideia da

harmonia, da simetria e da busca da justa medida; Salomé, musa eleita pelos artistas

finisseculares, representa precisamente um desvio do conceito de beleza propagado desde a

Antiguidade Clássica, e por isso mesmo foi eleita como paradigma de transgressão por

Gustave Moreau e por toda uma gama de artistas que, na esteira de Charles Baudelaire,

buscaram recriar o belo pelo viés do perverso e do inusitado.

15

Diversos são os estudos críticos que exploram os pontos de convergência entre o

Decadentismo e o Maneirismo. Latuf Isaias Mucci, por exemplo, escreve o seguinte a esse

respeito: “No labirinto maneirista, ressaltam-se como traços principais: a nitidez e relevância

do desenho, o pendor às formas geométricas, o gosto pela linha serpenteada, a tendência

para a deformação das perspectivas, o contraste das cores cruas e a busca de atmosferas

raras. O Esteticismo encontra, no esplendor maneirista, uma prática ainda não contemplada,

na medida em que categorias estruturais dessa prática artística, como a valorização das

formas e das figuras, a busca da expressão, a mobilidade das formas e a estrutura

descentrada, tornam-se referenciais de uma arte absoluta. Não conota, precisamente, o

próprio termo ‘Maneirista’ o primado da maniera sobre a matéria, da forma sobre o

conteúdo?” (1994, p.38).

16

Rafael Santana

37

Lições do Esfinge Gorda

Capítulo 1

noção – propagada pelos de Orpheu – de que a beleza é capaz de revelar o sentido

da vida é fundamentalmente helênica, conceito que os poetas do grupo retomarão

em rasura, adequando-o às suas propostas iconoclastas. Com efeito, cabe indagar

em que sentido se manifesta o helenismo declarado de uma tertúlia literária que no

alvorecer do século XX se autointitula Orpheu, nomenclatura que aponta para

uma sobrevivência metamorfoseada da cultura greco-romana nos próprios títulos

de variados periódicos famosos à época, como, por exemplo, Athena e

Renascença. Todo ele simulacro, o helenismo de Orpheu constitui-se num eco

dilacerado da cultura clássica, que é relida, modificada e adequada às propostas de

um novo tempo. O próprio helenismo de Ricardo Reis, o mais clássico heterônimo

pessoano, manifesta-se claramente em simulacro, logrando o poeta estoicoepicurista ser apenas um pagão triste da decadência, como ele mesmo se

autodefine, um exemplo do neopaganismo da modernidade. No que concerne à

releitura iconoclasta da tradição, a seguinte estrofe da Ode Triunfal de Álvaro de

Campos parece resumir paradigmaticamente esta ideia:

Em febre e olhando os motores como a uma Natureza tropical –

Grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força –

Canto, e canto o presente, e também o passado e o futuro,

Porque o presente é todo o passado e todo o futuro

E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas

Só porque houve outrora e foram humanos Virgílio e Platão,

E pedaços do Alexandre Magno do século talvez cinquenta,

Átomos que hão de ir ter febre para o cérebro do Ésquilo do século cem,

Andam por estas correias de transmissão e por estes êmbolos e por estes volantes,

Rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando,

Fazendo-me um excesso de carícias ao corpo numa só carícia à alma.

(PESSOA, 2006, p.306)

Platão e Virgílio são evocados no canto da modernidade emergente do

século XX, para participarem agora duma festa do desregramento, da hybris, da

desmesura, espécie de orgia das palavras que relativiza o conceito de belo,

dilacerando o métron clássico; assim ecoa a tradição em Álvaro de Campos, assim

em Mário de Sá-Carneiro, ambos poetas do excesso. Com efeito, embora a poesia

sá-carneiriana não expresse – de maneira mais categórica – a mesma violência

quer sintática, quer temática de poemas como a Ode Triunfal, a Ode Marítima ou

Rafael Santana

38

Lições do Esfinge Gorda

Capítulo 1

ainda a Cena do Ódio de Almada Negreiros, creio que o conceito de beleza que se

veicula na sua obra, seja ela em poesia ou em prosa, poderia ser lido na clave

daquilo que Fernando Pessoa / Álvaro de Campos classificou como uma estética

não aristotélica, ou seja, como uma estética que parte do conceito de beleza

formulado pelos gregos, mas que rejeita claramente o princípio do métron,

assentado na ideia da simetria e da harmonia.

[...] a arte dos gregos é grande mesmo no meu critério, e sobretudo o é no

meu critério. A beleza, a harmonia, a proporção não eram para os gregos

conceitos da sua inteligência, mas disposições íntimas da sua sensibilidade. É

por isso que eles eram um povo de estetas. Procurando, exigindo a beleza

todos, em tudo, sempre. É por isso que com tal violência emitiram a sua

sensibilidade sobre o mundo futuro que ainda vivemos súditos da opressão

dela. A nossa sensibilidade, porém, é já tão diferente – de trabalhada que tem

sido por tantas e tão prolongadas forças sociais – que já não podemos receber

essa emissão com sensibilidade, mas apenas com a inteligência.

(PESSOA, 2005, p.245, grifos do autor)

Nesse famoso manifesto, intitulado Apontamentos para uma Estética Não

Aristotélica (1924) – e que não deixa de ser também um investimento numa

estética não platônica –, Álvaro de Campos ratifica que, se a arte grega é aquela

que agrada pela ideia de beleza, a arte moderna, muito pelo contrário, é aquela que

seduz pela ideia de força, ou melhor, por uma espécie de não beleza, que é tão

somente uma beleza nova. Essa não beleza não significa portanto a ausência do

belo; antes, a presença de um belo metamorfoseado, relativizado, antropofagizado,

enfim. A metamorfose, aliás, conceito caro a André Malraux, é a categoria por

excelência capaz de legitimar a sobrevida da arte: “Sa survie [diz ele ao discorrer

sobre arte] n’est pas sa conservation: c’est la présence dans la vie, de ce qui

devrait appartenir à la mort” 17 (2010, p.778).

Se, conforme Pessoa, a beleza emitida pela arte grega é capaz de captar

pelo prazer do contentamento, a beleza sua contemporânea é aquela que – num

viés outro – subjuga pelo estranhamento, pelo incômodo, pela violência excessiva.

17 Sua sobrevivência não é sua conservação: é a presença na vida daquilo que deveria

pertencer à morte. (Trad. minha).

Rafael Santana

39

Lições do Esfinge Gorda

Capítulo 1

A meu ver, a educação às avessas dos escritos de Sá-Carneiro poderia ser lida na

mesma esteira dessa violência que subjuga, que rompe com as bases do leitor

mediano, que desdenha o público lepidóptero. Palimpsesto multissecular, a obra

de Sá-Carneiro manifesta certamente traços do Belo clássico ao propagar a ideia

de que a arte é o único elemento capaz de conferir sentido à vida, imperfeita na

sua própria natureza; também do Belo medieval ao ansiar pelo mundo dos sonhos

e dos sortilégios, compreendendo, na esteira dos alquimistas experimentais, o

espaço onírico como via alegórica de metamorfose; e do belo burguês – ética do

trabalho, família nuclear, retidão comportamental, representação do quotidiano –,

apresentado como tema de rejeição; enfim, do belo finissecular, espaço onde

convergem a um só tempo matrizes medievais, clássicas e modernas.

No que se refere a esta proposta de leitura, ressalte-se que a Vênus

renascentista é tomada como exemplo do Belo apolíneo pelos discípulos de

Platão, ou seja, de tudo aquilo que é bom e verdadeiro, conceito que a pintura de

Botticelli recuperará. Contrariamente, Salomé representa, para os estetas

finisseculares, um belo às avessas, inscrito na transgressão e na perversidade. Este

capítulo – De Vênus a Salomé – percorre portanto os diversos caminhos da arte –

do Belo clássico à beleza errada (conceito sá-carneiriano) –, visando a destacar as

suas diversas metamorfoses ao longo do tempo. É, pois, também no sentido de

aduzir o peso e as marcas da tradição nos escritos de Sá-Carneiro que a minha

proposta de digressão pictórico-literária aqui aparece justificada. Por outras

palavras, a beleza errada, declaradamente perseguida pelo Esfinge Gorda, não

deixa de ser, ao fim e ao cabo, uma herança desviada e rasurada do Belo

universal.

Rafael Santana

40

Sandro Botticelli: O Nascimento de Vênus (1483-4).

Florença, Galleria degli Uffizi.

Lições do Esfinge Gorda

1.1

Capítulo 1

O NASCIMENTO DE VÊNUS: A BELEZA CLÁSSICA

Venus es doble. Una es aquella inteligencia que situamos en la

mente angélica. La otra es aquella capacidad de engendrar que se

atribuye al alma del mundo. Y una y otra tienen como compañero

un amor semejante a ellas. Aquélla es arrastrada por el amor innato

a comprender la belleza de Dios. Ésta, por su amor, a crear la misma

belleza en los cuerpos. Aquélla comprende en sí primero el fulgor de

la divinidad y después lo transmite a la segunda Venus. Esta irradia

las chispas de este fulgor en la materia del mundo. De este modo,

por la presencia de tales chispas, cada uno de los cuerpos del mundo

se muestra bello, en la medida de su naturaleza. La belleza de estos

cuerpos es percibida a través de los ojos por el espíritu del hombre

que posee dos fuerzas, la fuerza de entender y la potencia de

engendrar. Estas dos fuerzas son en nosotros dos Venus, que van

acompañadas de dos amores. Tan pronto como la belleza del cuerpo

humano se presenta ante nuestros ojos, nuestra mente, que es en

nosotros la Venus primera, la venera y ama como una imagen del

ornamento divino, y a través de ésta es incitada a menudo hacia

aquél. A su vez, la fuerza para generar la Venus segunda desea

engendrar una forma semejante a ésta. En ambas entonces hay

amor. Allí deseo de contemplar la belleza, aquí de generarla. Y estos

dos amores son honestos y merecedores de elogio. Pues uno y otro

siguen la imagen divina 18.

(Marsilio Ficino – De Amore)

Bela, esguia, alva, serena, perfeita nas suas formas, nua e, no entanto,

envolta numa aura de espiritualidade, distanciando-se por isso mesmo da esfera

dos impulsos e dos desejos carnais 19 : eis aí a Vênus representada pelo pintor

Vênus é dupla. Uma é aquela inteligência que situamos na mente angélica. A outra é aquela

capacidade de engendrar que se atribui à alma do mundo. E uma e outra têm como

companheiro um amor semelhante a elas. Aquela é arrastada pelo amor inato a compreender

a beleza de Deus. Esta, por seu amor, a criar a mesma beleza nos corpos. Aquela compreende

em si primeiro o fulgor da divindade e depois o transmite à segunda Vênus. Esta irradia as

faíscas deste fulgor na matéria do mundo. Deste modo, pela presença de tais faíscas, cada um

dos corpos do mundo se mostra belo, na medida de sua natureza. A beleza destes corpos é

percebida através dos olhos pelo espírito do homem que possui duas forças, a força de

entender e a potência de engendrar. Estas duas forças são em nós duas Vênus, que vão

acompanhadas de dois amores. Tão logo a beleza do corpo humano se apresenta diante de

nossos olhos, nossa mente, que é em nós a Vênus primeira, a venera e ama como uma

imagem do ornamento divino, e através desta é incitada frequentemente em direção àquele.