FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE OLINDA – FUNESO

UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO – UNESF

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS

BACHARELADO EM ENFERMAGEM

RENATA REGINA DE VASCONCELOS FARIAS

REFLEXÃO TEÓRICA SOBRE A FAMÍLIA FRENTE AO PACIENTE

ONCOLÓGICO EM CUIDADOS PALIATIVOS

Olinda-PE

2013

RENATA REGINA DE VASCONCELOS FARIAS

REFLEXÃO TEÓRICA SOBRE A FAMÍLIA FRENTE AO PACIENTE

ONCOLÓGICO EM CUIDADOS PALIATIVOS

Monografia apresentada à Coordenação do Curso de

Bacharelado em Enfermagem da FUNESO como

requisito à obtenção da Graduação de Bacharel em

Enfermagem.

MSC: Rosângela Amorim

Olinda-PE

2013

Dados Informacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

Fundação de Ensino Superior de Olinda (FUNESO), Olinda-PE.

Biblioteca Luiz Delgado

Ranyelle Silva, Bibliotecária, CRB-4/P-1658.

F224a

Farias, Renata Regina de Vasconcelos.

Reflexão teórica sobre a família frente ao paciente oncológico em

cuidados paliativos / Renata Regina de Vasconcelos Farias. – Recife:

FUNESO, 2013.

37 p.; 30 cm.

Orientador: Rosangela Amorim.

Monografia (Graduação) – Fundação de Ensino Superior de Olinda,

CCS. Bacharelado em Enfermagem, 2013.

Inclui bibliografia e apêndice.

1. Cuidados paliativos. 2. Família. 3. Neoplasias. 4. Paciente

oncológico. I. Amorim, Rosangela (Orientador). II. Titulo.

CDU: 616

RENATA REGINA DE VASCONCELOS FARIAS

REFLEXÃO TEÓRICA SOBRE A FAMÍLIA FRENTE AO PACIENTE

ONCOLÓGICO EM CUIDADOS PALIATIVOS

Monografia submetida à banca examinadora para obtenção do título de Bacharel em

Enfermagem.

Aprovada em 13/06/2013

_______________________________________________

MSC. Rosângela Amorim

_______________________________________________

Fátima Valter

DEDICATÓRIA

A

Deus,

por

todas

as

coisas

maravilhosas que Ele tem proporcionado a

minha vida, dentre elas a realização de mais

este sonho.

Aos meus pais Luiz Ricardo e Cirleide

Maria por toda a dedicação e atenção, a minha

irmã Suzana Maria, que, por muitas vezes,

compartilhou vários sonhos comigo e aos

meus avós paterno e materno que comemoram

comigo minhas conquistas, dando-me forças

para seguir adiante e acreditando nos meus

ideais.

Renata Vasconcelos

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a FUNESO por me proporcionar um ensino de qualidade.

A minha orientadora Rosangela Amorim, por disponibilizar seu tempo, atenção e

sabedoria para concretização deste trabalho, sempre com seu carinho e paciência, o que me

ajudou a superar as dificuldades que encontrei.

A todos os professores que, com empenho, compartilharam seus conhecimentos a fim

de nos tornar profissionais qualificados.

As minhas amigas Joseane, Mônica e Sofia que participaram dessa longa caminhada e

que, mesmo frente aos obstáculos, acreditaram em mim, fazendo-me também acreditar no

meu potencial. Afinal, tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite

que ele possa se realizar.

Sendo assim, muito obrigada a todos que depositaram credibilidade em mim.

“O mundo é como um espelho que devolve a

cada pessoa o reflexo dos seus próprios

pensamentos e seus atos. A maneira como

você encara a vida é que faz toda a diferença.

A vida muda quando você muda”.

Luiz Fernando Veríssimo

RESUMO

Sabe-se que o câncer é reconhecido como um problema de saúde pública e que, em todo o

mundo, a maioria dos indivíduos apresenta doença avançada no momento do diagnóstico.

Adoecer de câncer produz impacto emocional no paciente e na família ameaçando a saúde

mental e física de ambos. Sabendo-se da importância da família diante do tratamento do

paciente, o estudo objetivou compreender a família diante do paciente oncológico nos

cuidados paliativos, focando a essência do que é a família, o conviver com o diagnóstico do

câncer e suas fases e o paciente junto com a mesma dentro dos cuidados paliativos. O

procedimento metodológico escolhido foi desenvolvido a partir de material já elaborado na

literatura vigente, como: livros e artigos científicos. Foram selecionados os principais

documentos relacionados à família frente ao paciente portador de neoplasias em cuidados

paliativos no sentido de fundamentar o tema e o problema proposto. A busca por artigos

científicos foi realizada por meios de site eletrônicos na base de dados Lilacs e Scielo.

Palavras-chave: Cuidados paliativos. Família. Neoplasias. Paciente oncológico.

ABSTRACT

It is known that cancer is recognized as a problem of public health, in the whole world, and

that most of the individuals features one advanced disease on the diagnostic moment. To fall

ill of cancer produces an emotional impact on the patient and family threatening the mental

and physical health of both. Knowing of the family importance facing the patient treatment,

the study has aimed to comprehend the family in accordance to the oncologic patient in

palliative care, focusing in the essence of what the family already is, to coexist with the

cancer diagnostic and its phases and also the patient in the same palliative care. The chosen

methodological procedure was developed from an already elaborated material on valid

literature such as: books and scientific articles. Were chosen the main documents related to

the family towards the neoplasm carrier patient in palliative care, in order to support the

theme and the problem proposed. The pursuit for scientific articles was done by electronic

sites, on Lilacs and Scielo databases.

Keyword: Cancer patients.Family. Neoplasm, Palliative care.

LISTAS DE QUADRO

QUADRO I - Estágios da patologia ............................................................................. 17

QUADRO II- Classificação da doença ......................................................................... 18

QUADRO III- Etapas para lidar com a doença .............................................................. 29

LISTA DE SIGLAS

FUNESO - Fundação de Ensino Superior de Olinda

UNESF - União das Escolas Superiores da Funeso

INCA - Instituto Nacional do Câncer

OMS - Organização Mundial de Saúde

LILACS - Literatura latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde

SCIELO - Scientific Eletronic Library Online

et al - Entre outros

APUD - Citado por, conforme, segundo

DNA - Ácido desoxirribonucléico

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 12

2 JUSTIFICATIVA .......................................................................................................... 14

3 OBJETIVOS ................................................................................................................. 15

3.1 OBJETIVO GERAL .................................................................................................... 15

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 15

4 MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 16

4.1 O CÂNCER ................................................................................................................. 16

4.1.1 Fatores determinantes .............................................................................................. 19

4.1.2 Incidência e estatísticas ........................................................................................... 19

4.1.3 Diagnóstico .............................................................................................................. 20

4.1.4 Tratamentos ............................................................................................................. 20

4.2 PACIENTE ONCOLÓGICO ........................................................................................ 21

4.3 CUIDADOS PALIATIVOS .......................................................................................... 22

4.3.1 Objetivos dos cuidados paliativos ........................................................................... 24

4.3.2 Principais sinais e sintomas em cuidados paliativos ................................................ 24

4.3.3 Dor, o foco dos cuidados paliativos ......................................................................... 25

4.3.4 Concepções dos cuidados paliativos ........................................................................ 25

4.4 O PAPEL DA FAMÍLIA ENQUANTO CUIDADOR .................................................. 27

5 METODOLOGIA ......................................................................................................... 31

5.1 CLASSIFICAÇÕES DA PESQUISA ........................................................................... 31

5.2 DESCRIÇÕES DO AMBIENTE DO ESTUDO ........................................................... 32

5.3 O UNIVERSO E DESENHO DA PESQUISA ............................................................. 32

5.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO ................................................................................... 32

5.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO .................................................................................. 32

6 RESULTADO E DISCUSSÃO ..................................................................................... 33

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 34

REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 35

13

INTRODUÇÃO

Cerca de cinco a seis milhões de pessoas morrem por ano devido ao câncer de acordo

com Pessini & Bertachini (2009). Citam ainda os autores que o câncer é uma das principais

causas de mortalidade no Brasil e que apesar dos grandes avanços ocorridos na área do

tratamento oncológico, a incidência de óbitos perde apenas para doenças cardiovasculares.

Sabe-se que o câncer representa mais que uma dor física e um desconforto. Ele

interfere nos objetivos de vida do paciente, em sua família, seu trabalho e renda, por isso sua

mobilidade, sua imagem corporal e seu estilo de vida podem ser drasticamente alterados.

Essas mudanças podem ser temporárias ou permanentes e produzem repercussões que afetam

a todos, inclusive ao portador da doença e sua família, pois cada pessoa tem formas únicas de

ver o mundo, e, conseqüentemente, de lidar com a doença (SILVA, R.& CRUZ, 2011).

É possível verificar que muitas vezes não ocorre a cura para essa doença, porém,

quando se acredita que não exista uma chance mínima de sobrevivência, espera-se que a

atenção seja voltada ao controle da dor e de fatores que interfiram no contexto espiritual,

social e psicológico.

Sabendo-se da dificuldade que o câncer traz, a família, muitas vezes, tenta se

organizar para lidar com a situação buscando sua base e conceitos, mostrando sua

flexibilidade de se tornar um cuidador.

Sendo visto no decorrer da história como a doença que leva a morte e de tratamento

difícil e prolongados, o carcinoma acarreta mudanças no contexto familiar desde seu

diagnóstico até a finitude do paciente.

Durante a vida acadêmica foi oportunizado a autora viver a experiência com paciente

em cuidados paliativos. Nesse contexto a autora fez observações pontuais relacionados a esses

tipos de pacientes e seus familiares, assim como: omissão de diagnóstico de ambas as parte,

abandono pela família e a transferência da responsabilidade do cuidar para terceiros,

observando que muitas vezes a família tende ficar omissa em relação à situação em que se

encontra o seu parente.

Enquanto doente o ser humano encontra-se fragilizado, o que torna o papel da

família ainda mais importante e delicado, visto que tão somente a sua vontade sem apoio dos

familiares torna o processo de cura mais difícil. Nesse sentido, a família representa mais do

que uma simples presença, já que independente das possibilidades terapêuticas pode

compreender e realizar difíceis tarefas de rotina.

14

Quando o paciente encontra-se em sua finitude, é o que encontramos em cuidados

paliativos, que visa ao alívio da dor e oferece-lhe suporte em seus últimos momentos de vida.

Acreditando que ainda há o que fazer mesmo sem a possibilidade da cura, a necessidade dos

cuidados paliativos é indispensável no sentido de oferecer conforto ao paciente.

Por tudo isso, o estudo objetiva rever o conceito da família e suas funções diante da

situação em que se encontra o paciente, conhecer melhor a doença e analisar os cuidados

paliativos. Ele se torna importante, pois abrange, de forma clara e concisa, a função da família

voltada para o cuidar do doente, evitando o abandono e a transferência de responsabilidades

para terceiros, encarando assim a doença e os cuidados paliativos.

Esta pesquisa contribuirá para levar esclarecimentos a estudantes, profissionais da

saúde, família e aos cuidadores acerca da reflexão sobre o portador de neoplasias em cuidados

paliativos.

A reflexão sobre família, câncer e cuidados paliativos servirá como pilar para o

cuidar do paciente portador de neoplasias?

15

2 JUSTIFICATIVA

Ao longo da evolução humana, a percepção da morte foi se transformando e tomando

uma proporção diferenciada na vida das pessoas. Para os nossos antepassados, era percebida

como uma fase natural da vida. O processo morte/morrer era assistido pelos familiares, o que

permitia o conforto e a presença dos entes queridos no final.

Hoje quando discutimos sobre o câncer, encontramos a maioria dos pacientes fora da

possibilidade terapêutica e, ao vivenciar dentro das enfermarias essas realidades, percebemos

o descaso da família em relação ao paciente.

O tema proposto foi, então, escolhido tendo por base de relatos e vivências sobre o

abandono e transferência da responsabilidade da família para terceiros, evidenciando que a

morte na atualidade ainda é encarada como processo natural, mas a assistência da família

nesse momento tem tornado um descaso. O portador de neoplasias já traz consigo seus medos

desde o diagnóstico e é no tratamento e na sua finitude que mais necessita da presença da

família como cuidador.

Os assuntos abordados trazem, assim, questões relevantes para o leitor, pois irão

explorar a doença, o paciente oncológico e os cuidados paliativos. Apesar de deparamos com

uma escassez de material para estudo, é possível ressaltar dentro da pesquisa o quanto é

importante abranger a família dentro dos cuidados que a doença exige.

16

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Conhecer sobre a família frente ao paciente oncológico.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definir o câncer.

Reunir informações sobre os cuidados paliativos expondo seus objetivos, focos e

concepções.

Descrever o paciente que necessita de cuidados paliativos.

Identificar o papel da família enquanto cuidador.

17

4 MARCO TEÓRICO

4.1 O CÂNCER

O câncer é uma das doenças que mais causam temor na sociedade por ter se tornado

um estigma de mortalidade e dor. Na verdade, a palavra câncer de origem latina (cancer)

significando “caranguejo”, deve ter sido empregada em analogia ao modo de crescimento

infiltrante, que pode ser comparado às pernas do crustáceo, que as introduz na areia ou lama

para se fixar e dificultar sua remoção. Atualmente, a definição científica de câncer refere-se

ao termo neoplasia, especificamente aos tumores malignos, como sendo uma doença

caracterizada pelo crescimento descontrolado de células transformadas (ALMEIDA et al,

2005).

De acordo com o INCA (2007), as causas de câncer são variadas, podendo ser externas

ou internas ao organismo, estando ambas inter-relacionadas. As causas externas relacionam-se

ao meio ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e cultural. As

causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas e estão ligadas à

capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Esses fatores causais podem

interagir de várias formas, aumentando a probabilidade de transformar células normais em

malignas.

Menos especializadas nas suas funções que as suas correspondentes normais, as

células cancerígenas vão substituindo as células saudáveis, invadindo os tecidos e esees vão

perdendo suas funções (ALMEIDA et al, 2005).

Informa ainda o autor que o processo de carcinogênese, ou seja, de formação de

câncer, em geral dá-se lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa

origine um tumor detectável, de acordo com os estágios descritos no quadro I.

18

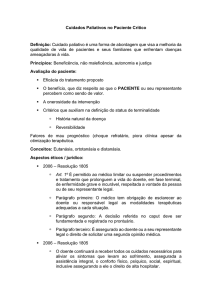

Quadro 1- Estágios da patologia

Estágio de É o primeiro estágio da carcinogênese. Nele as células sofrem o efeito de um

iniciação

agente carcinogênico (agente oncoiniciador) que provoca modificações em

alguns de seus genes. Nesta fase as células encontram-se geneticamente

alteradas, porém ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente.

Exemplos de substâncias químicas carcinógenas: sulfato de dimetila,

metilnitrossuréia, cloreto de vinila, aflatoxinas, dimetilnitrosoamina e

benzopireno.

Estágio de A célula iniciada é transformada em célula maligna, de forma lenta e gradual.

promoção

Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado

contato com o agente cancerígeno promotor. A suspensão do contato muitas

vezes interrompe o processo nesse estágio.

Estágio de É o terceiro e último estágio e caracteriza-se pela multiplicação descontrolada,

progressão

sendo um processo irreversível. O câncer já está instalado, evoluindo até o

surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença.

Fonte: Dados da pesquisa, 2013

O câncer é classificado de acordo com o tipo de célula normal que o originou, e não de

acordo com os tecidos para os quais se espalhou. Isso é o que pode se chamar de classificação

primária. Pelo que se sabe sobre classificação primária do câncer, quase todos os tipos podem

ser colocados em um dos seguintes grupos, onde o sufixo-oma significa literalmente tumor. O

quadro 2 apresenta a classificação segundo Almeida (2005).

19

Quadro 2 - Classificação da doença

Carcinomas

Sarcomas

Linfomas

São os tipos mais comuns de câncer,

originados de células que revestem o corpo,

incluindo a pele (ectodermas) e uma série de

revestimentos internos (endodermas). Há

também os carcinosarcomas, tumores

geralmente de alta malignidade, derivados de

dois tipos de tecidos embrionários e os

teratomas, derivados de três tipos de tecidos

embrionários.

Originam-se de tecidos de suporte em vez

dos de revestimento, tais como ossos, tecido

gorduroso, músculo e tecido fibroso de

reforço, encontrados na maior parte do corpo.

Originam-se de células conhecidas como

linfócitos, encontradas em todo o organismo,

particularmente em glândulas linfáticas e

sangue. Os linfomas são divididos em

Hodgkin e não-Hodgkin, de acordo com o

tipo de célula afetada.

Leucemia

Este câncer origina-se de células da medula

óssea que produzem as células sangüíneas

brancas, causando problemas nos quais as

células

anormais

não

funcionam

apropriadamente, além de restringirem o

espaço da medula óssea para que novas

células sejam produzidas.

Mielomas

Malignidades nas células plasmáticas da

medula óssea que produzem os anticorpos.

Tumores das células germinativas

Desenvolvem-se a partir de células dos

testículos e/ou dos ovários, responsáveis pela

produção de esperma e óvulos.

Melanomas

Originam-se das células da pele

produzem pigmento, os melanócitos.

Gliomas

Originam-se a partir de células do tecido de

suporte cerebral ou da medula espinhal.

Raramente ocorre metástase.

Tumor geralmente pediátrico derivado de

células malignas embrionárias advindas de

células neuronais primordiais, desde gânglios

simpáticos até medula adrenal e outros

pontos.

Neuroblastomas

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

que

20

4.1.1 Fatores determinantes

O câncer apresenta etiologia multifatorial, como os genéticos, os ambientais e os

relacionados ao estilo de vida. Deste último grupo, destacam-se: consumo de tabaco e álcool,

inatividades físicas, alimentação inadequada, excesso de peso, exposição a radiações

ionizantes e agentes infecciosos (MELO et al 2010, BRASIL 2006; WORLD HEALTH

ORGANIZATION, 2002b).

De acordo com o autor, os fatores supracitados podem ser associados ao aumento de

expectativa de vida da população mundial, à industrialização e à urbanização. A relação e a

interação de tais fatores podem potencializar o risco de ocorrência de determinado tipos de

câncer.

A ocorrência do câncer reflete o modo de vida dos indivíduos e suas condições

socioeconômicas e ambientais. A maneira pela qual o indivíduo se insere em seu espaço

social e como ele se relaciona influenciará o desenvolvimento da doença (Melo et al 2010,

BRASIL, 2006).

O câncer guarda uma relação direta com as condições socioeconômicas das

populações. Alguns fatores de risco concentram-se em indivíduos cujo nível de escolaridade é

mais baixo. Além disso, indivíduos de classes sociais mais baixas têm uma taxa de sobrevida

menor quando se comparada aos pertencentes às classes sociais mais elevadas (Melo et al

2010; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002b).

A suscetibilidade genética é a principal causa para o aparecimento de vários tipos de

câncer, porém sua interação com os fatores resultantes do estilo de vida e do ambiente

determinam um risco aumentando o adoecimento (MELO et al 2010; BRASIL, 2006).

4.1.2 Incidência e estatística

Estatisticamente, em pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, o câncer

é a seguenda causa de óbitos no mundo com 12%, matando cerca de 6,0 milhões de pessoas

por ano (ALMEIDA et al, 2005).

A incidência de câncer no Brasil vem aumentando cada ano e, em se tratando de

realidade brasileira, assim como em vários países desenvolvidos, não se pode conhecer o

número real de casos diagnosticados a cada ano pelos serviços de saúde, visto que ainda se

encontra falha no sistema de registro de câncer que cubra todo o território nacional,

21

evidenciando a importância das estimativas anuais (VASCONCELOS; COSTA; BARBOSA,

2008).

4.1.3 Diagnósticos

De acordo com INCA, (2012) a anamnese e o exame físico são base do diagnóstico

clínico e constituem os elementos orientadores da indicação de exames complementares.

São múltiplas as finalidades dos exames complementares na área da oncologia. A solicitação

desses exames visa a avaliar o tumor primário, as funções orgânicas, a ocorrência simultânea

de outras doenças e a extensão da doença neoplásica (estadiamento). Além disso, os exames

complementares são indicados para detecção de recidivas, controle da terapêutica e

rastreamento em grupos de risco.

Segundo o INCA, os exames utilizados para diagnosticar e estadiar o câncer são, na

maioria, os mesmos usados no diagnóstico de outras doenças. Assim é que os exames

laboratoriais, de registros gráficos, endoscópicos e radiológicos, inclusive os ultrasonográficos e de medicina nuclear, constituem meios pelos quais se obtém a avaliação

anatômica e funcional do paciente, a avaliação do tumor primário e suas complicações loco regionais e a distância.

4.1.4 Tratamentos

De acordo com INCA, (2012) o tratamento do câncer pode ser feito através de

cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de medula óssea. Em muitos casos, é

necessário combinar mais de uma modalidade.

Radioterapia

Tratamento no qual se utilizam radiações para destruir um tumor ou impedir que suas

células aumentem. Essas radiações não são vistas e, durante a aplicação o paciente não sente

nada. A radioterapia pode ser usada em combinação com a quimioterapia ou outros recursos

no tratamento dos tumores.

Quimioterapia

Tratamento que utiliza medicamentos para combater o câncer. Eles são aplicados, em

sua maioria, na veia, podendo também ser dados por via oral, intramuscular, subcutânea,

22

tópica e intratecal. Os medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas as

partes do corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo,

também, que elas se espalhem pelo corpo.

Transplante da medula óssea

Tratamento para algumas doenças malignas que afetam as células do sangue. Ele

consiste na substituição de uma medula óssea doente, ou deficitária, por células normais de

medula óssea, com o objetivo de reconstituição de uma nova medula.

Os pontos considerados fundamentais no tratamento são:

A unidade de tratamento compreende o paciente e sua família, os sintomas do paciente

devem ser avaliados rotineiramente e gerenciados de forma eficaz através de consultas

frequentes e intervenções ativas, as decisões relacionadas à assistência e tratamentos médicos

devem ser feitos com base em princípios éticos, os cuidados paliativos devem ser fornecidos

por uma equipe interdisciplinar, fundamental na avaliação de sintomas em todas as suas

dimensões, na definição e condução dos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos

imprescindíveis para o controle de todo e qualquer sintoma, e a comunicação adequada entre

equipe de saúde, familiares e pacientes é a base para o esclarecimento e favorecimento da

adesão ao tratamento e aceitação da proximidade da morte.

4.2 PACIENTE ONCOLÓGICO

O sofrimento é o estado de expectativa diante do perigo e da preparação para ele,

ainda que seja um perigo desconhecido (angústia); ou medo quando ele é conhecido; ou susto

quando o sujeito topa com um perigo sem estar preparado para enfrentá-lo

(VASCONCELOS; COSTA; BARBOSA, 2008 APUD FREUD, 1920).

O homem sofre porque passa a perceber a sua finitude, mesmo sabendo que o morrer é

parte inerente da condição humana. A existência de toda uma propulsão social de negação da

morte é prática comum. Essa negação de forma constrita cerceia toda e qualquer tentativa de

compreensão das implicações da morte no cotidiano das pessoas (VASCONCELOS; COSTA;

BARBOSA, 2008 APUD ANGERAMI-CAMON, 2002, p.102).

Historicamente, o câncer é visto como uma doença que induz fatalmente à morte. A

morte em si está ligada a uma ação má, a um acontecimento medonho, a algo que em si clama

por recompensa ou castigo. (VASCONCELOS; COSTA; BARBOSA, 2008 APUD

KUBLER-ROSS, 2001, p.14)

23

Em umas de suas narrativas, (FRANCO, 2008) relata as reações dos pacientes diante

da doença onde cada paciente reage de um jeito. Existem situações em que alguns não querem

compartilhar o diagnóstico com a família, assim como existem familiares que preferem

manter o paciente na ignorância, não querendo informá-lo do diagnóstico. Tais situações

podem dificultar a comunicação e o apoio entre os diferentes familiares e o paciente, sendo

necessária uma avaliação dessas decisões e suas consequências.

Escrever ou falar sobre o doente oncológico não é fácil. Cuidar também não é. No

imaginário coletivo, o corpo até então é um ser saudável „cheios de vida‟, com um longo

percurso a explorar, experimentar, desvendar e aprender. Para a família é custoso aceitar o

diagnóstico, pois o tratamento é cruel e tortuoso, e ainda, é preciso conviver com a

probabilidade da morte, portanto o paciente com câncer deve contar com uma ampla estrutura

de apoio para enfrentar as diferentes etapas do processo, desde a prevenção, o diagnóstico, e

os tratamentos prolongados (REZENDE et al, 2008).

Para Santana, a compreensão biopsicossocial do paciente, admite que, frente a esta

realidade, ele pode enfrentar grandes dificuldades, como: alteração da rotina diária em virtude

do tratamento, maior dependência de cuidados de terceiros, mudanças dos hábitos como o

tabagismo e etilismo, alteração da imagem corporal, isolamento social, entre outras

(SANTANA et al, 2008 APUD AMAR et al, 2002).

Essa situação pode culminar em sofrimento psicológico, evidenciado através de

sintomas de depressão, ansiedade, manifestação de pensamentos de desesperanças,

sentimentos de medo e incerteza quanto ao futuro e insatisfação com a imagem corporal

(REZENDE et al, 2008 APUD ABBY & WASSERMAN, 1992).

De acordo com a condição que o paciente com câncer vive, ele utilizará as estratégias

de enfrentamento entendido como as habilidades para domínio e adaptação a situação de

estresses (REZENDE et al, 2008 APUD SAVOIA, 1999).

4.3 CUIDADOS PALIATIVOS

Hoje a ciência médica pode lutar contra uma doença potencialmente fatal e a morte,

em que outrora o médico apenas podia oferecer conforto e segurança. É comum, na prática

médica e dos profissionais de saúde prolongar a vida a qualquer custo. A morte, dessa forma,

passa a ser entendida como um fracasso e, por esse motivo deve ser “escondida”.

(HORTALE, 2006 APUD FOUNDATION; 1999.)

24

Enfatiza ainda o autor em seu artigo que nos Estados Unidos, menos de 10% da

população morre devido a um infarto, acidente ou um evento inesperado. Mais de 90% morre

de doença crônica, lentamente progressiva, com um período terminal de poucos meses ou

semanas (como o câncer) ou de progressão lenta com períodos cíclicos de crise até advir à

morte.

Das diversas causas de morte no mundo, o câncer é a única que continua a crescer

independente do país ou continente e, nos países em desenvolvimento, é atualmente

responsável por uma entre dez mortes (HORTALE, 2006 APUD WORLD HEALTH

ORGANIZATION, 2002).

Ainda para Hortale aprender a lidar com as perdas num contexto de uma doença

crônica como o câncer é um desafio que poucos se propõem a discutir, muito menos a

enfrentar. Ajudar indivíduos com doenças avançadas e potencialmente fatais (doenças

terminais) e seus familiares num dos momentos mais cruciais de suas vidas é uma atividade

ou um modelo de atenção à saúde que vem sendo denominados “cuidados paliativos”.

Inicialmente os cuidados paliativos eram conhecidos como “assistência hospice”. A

palavra hospice significa cuidar de um ser humano que está morrendo e também de sua

família, com compaixão e empatia. Com o passar do tempo, através de um conceito derivado

de “pallium”, uma palavra latina que significa manto, o termo de cuidados paliativos foi

adotado por cientistas, dando dessa forma, uma excelente imagem a esses cuidados: um manto

que protege e acolhe, ocultando o que está subjacente. (FLORIANI & SCHRAMM, 2007).

Segundo SANTOS et al, (2010), são características de um paciente sem possibilidades

de cura: presença de uma enfermidade terminal avançada, progressiva e incurável; ausência

de respostas ao tratamento curativo indicativo; presença de múltiplos sintomas, que se

manifestam de maneira intensa e são desencadeado por múltiplos fatores; o estado geral do

paciente promove intenso impacto emocional, desestruturando a família; prognóstico de vida

inferior de seis meses.

O autor afirma que a comunicação aberta à fala sensível, o respeito aos limites e

desejos da família e de seu ente querido adoecido são instrumentos indispensáveis. A família

deve ser claramente informada sobre o que fazer quando o óbito ocorrer. Apesar de grande

carga emocional que esses assuntos trazem para a família, eles têm que ser esmiuçados, pois a

família estará mais segura para lidar com as ações práticas que tal situação requer.

O cuidado terminal tem como objetivo oferecer suporte ao paciente em seus últimos

momentos de vida, quando ele já está vivendo a fase final de uma doença onde já não existe a

25

possibilidade de cura. Sendo assim, o cuidado terminal está baseado na finalidade de oferecer

uma morte digna. (FLORIANI et al 2007).

O cuidar de maneira humanizada exige do cuidador a compreensão do significado da

vida. Este verbo está de fato presente na vida humana quando é exercido por meio de

processos relacionais, interativos e associativos. Viver está relacionado a um sistema de

cuidados, porém entender e decifrar a vida para poder cuidar são tarefas difíceis, uma vez que

a humanização precisa ser sentida e percebida pelo outro. (PESSINI & BERTACHINI, 2009).

4.3.1 Objetivos dos cuidados paliativos

Os objetivos dos cuidados paliativos consistem em reafirmar a importância da vida,

considerando a morte como um processo natural, não utilizar medidas que prolonguem o

sofrimento ou encurtem a vida, repudiando as futilidades diagnósticas e terapêuticas, controlar

dor e outros sintomas, integrar os aspectos clínicos, psicológicos, sociais e espirituais que

possam influenciar a percepção e o controle dos sintomas (SANTOS et al, 2010).

O câncer, por ser uma patologia que causa dor intensa, além de sofrimento emocional

e espiritual profundos, chega ao ponto de tornar a vida do indivíduo insuportável. Existem

tipos especiais de tratamentos que apoiam e cuidam de pacientes oncológicos, e que podem

melhorar sua qualidade de vida através da utilização de técnicas simples.

O objetivo da assistência deve estar baseado em um princípio ético de atendimento

que seja adequado para esses pacientes e que proporcione medidas que não visem

simplesmente curar, mas sim aliviar o sofrimento. Sendo assim, os cuidados paliativos são

considerados uma boa opção para pacientes oncológicos, tendo como prioridade o valor da

dignidade da pessoa, considerando o seu todo. (ARAUJO et al, 2009).

4.3.2 Principais sinais e sintomas em cuidados paliativos

Conforme Santos (2010), os principais sintomas oncológicos que requerem cuidados

paliativos são geralmente desagradáveis e limitantes, portanto é importante preveni-los e

manejá-los adequadamente, promovendo o conforto do cliente e de sua família. Eis alguns

deles: dispnéia, fadiga, anorexia, náuseas, constipação, confusão mental, ansiedade, agitação e

dor.

26

4.3.3 Dor, o foco dos cuidados paliativos

Segundo a organização mundial de saúde (OMS 2007), a dor acomete cerca de 60 a

90% dos clientes com doença avançada, constituindo-se em fator determinante de sofrimento,

mesmo quando comparada à expectativa de morte. É multifatorial e multifocal. Mais de 30%

dos clientes oncológicos em tratamento apresenta quadro álgico intenso. A OMS garante que

85 a 95% da dor causada pelo câncer podem ser controladas e considera a dor uma „‟

emergência médica mundial‟‟.

Os tipos de dor são aguda, crônica, nociceptiva e neuropática. Os fatores que

desencadeiam quadros álgicos geralmente estão relacionados ao tumor, ao tratamento e ao

procedimento cirúrgico (Santos et al, 2010).

São princípios básicos para o manejo da dor, preconizados pela OMS: administrar a

dose adequada de medicamento, titular a dose de maneira individual, administrar os opioides

regularmente, administrar a dose de reforço, prevenir efeitos colaterais, utilizar,

preferencialmente, a via oral, reavaliar continuamente o cliente e programar os esquemas

analgésicos.

Ainda segundo Santos, a avaliação da dor e o registro sistemático e periódico são

fundamentais para que se acompanhe a evolução dos clientes e realize-se ajuste necessário ao

tratamento. Para avaliar a dor, é importante observar o início, intensidade, características,

duração, variação, ritmo, impacto nas atividades cotidianas, maneira de expressar a dor, uso

prévio de medicação ou intervenção não medicamentosa, idade e doenças concomitantes e

consumo de cigarro e/ ou álcool.

Há várias escalas disponíveis para mensurar a dor: visual, numérica, descritiva, de

carinhas etc. O importante é que qualquer que seja a escala adotada, ela deve responder às

características da população a que vai ser aplicada, ser de fácil compreensão e de rápida

aplicação.

4.3.4 Concepções sobre cuidados paliativos

Cuidados paliativos é o modelo de atenção à saúde oferecida aos pacientes fora de

possibilidades tratamento, no entanto Silva (2008) concebe que a reflexão sobre o conceito,

aponta que a necessidade de cuidado paliativo não ocorre somente no momento da finitude,

mas em todas as etapas da vida e durante a evolução das doenças crônico-degenerativas.

27

Assim, muito dos princípios dos cuidados paliativos são aplicados, também, em etapas

iniciais da doença, em combinação com as terapêuticas específicas ao processo patológico

(SILVA & SUDIGURUSKY, 2008 APUD SILVA, 2004), certamente por entender que a

doença, desde o seu início, provoca alterações de diferentes aspectos no indivíduo doente.

Desse modo, as concepções sobre cuidados paliativos encontradas foram:

a) A qualidade de vida: quando não existe mais a possibilidade de cura, o foco da atenção ao paciente

é a busca pela qualidade de vida no momento de finitude, que deve ser alcançada através do conforto,

alívio e controle dos sintomas, suporte espiritual, psicossocial e apoio no processo de enlutamento, ou

seja, é propiciar qualidade de vida para paciente e família nos momentos finais.

b) Abordagem humanista e valorização da vida: concepções de caráter estritamente humanista como

compaixão, humildade, honestidade e valorização da vida, dando fundamentação à filosofia de

cuidados paliativos como um cuidado que se aproxima do ideal de um cuidar/cuidado sensível e

eficiente, entendido, aqui, como a adoção de medidas e condutas que respeitem e compreendam o

indivíduo como ser social, portador de valores, crenças e necessidades individuais.

c) Controle e alívio da dor e dos demais sintomas: a concepção de um adequado controle e alívio da

dor e dos demais sintomas como foco principal dos cuidados paliativos. Sabemos, na prática, que uma

dor mal controlada causa impacto além do âmbito físico, tanto para o individuo doente quanto para a

família. Desse modo, o controle e alívio da dor e dos demais sintomas são um direito do

indivíduo

e um dever dos profissionais, que devem criar estratégias para diminuir o sofrimento provocado por

esse quadro.

d) Questões éticas: nos textos pesquisados, surgiram inúmeras reflexões de caráter ético, que

permeiam os cuidados paliativos, tais como os cinco princípios éticos que fundamentam a medicina

paliativa, denominados de princípios da veracidade, da proporcionalidade terapêutica, do duplo efeito

no caso, os efeitos positivos devem ser maiores que os negativos, da prevenção que é prever

complicações, aconselhar a família, e do não abandono. Analisando essas questões, deduz-se que os

cuidados paliativos buscam promover a humanização no momento final da vida, através de uma

abordagem que proporcione o morrer com dignidade, guiado pelos princípios éticos de respeito à vida

humana.

e) Abordagem multidisciplinar: a concepção de uma abordagem multidisciplinar ao indivíduo e

família denota um aspecto imprescindível na filosofia de cuidados paliativos, pois são cuidados

direcionados para os sintomas físicos, psicológicos, espirituais e sociais, necessitando de diferentes

profissionais para cuidar. Desse modo, a abordagem multidisciplinar se torna importante, uma vez que

os problemas do paciente e família envolvem múltiplos aspectos, sendo relevante observar esses

problemas sob diferentes óticas, a fim de se alcançar um cuidado uniforme, através de estabelecimento

de metas em comum, objetivando promover o cuidado integral e a dignidade no processo de morrer.

28

f) Morrer como processo natural: sabemos que a morte é a nossa verdade incontestável e, apesar dos

avanços da ciência que tentam prolongar ao máximo a vida, a morte é certa. A morte sendo encarada

como processo natural, onde todas as suas significações devem ser discutidas com o paciente, família

e o profissional, tornam o processo de morrer menos doloroso, envolvido em uma atmosfera de paz e

serenidade. Portanto, devemos ter consciência que somos seres submetidos a um processo irreversível

que inclui o nascer, o crescer, o decair e o morrer (SILVA & SUDIRUSKY 2008 APUD

SCHARAMN P.48; 2002).

g) A prioridade do cuidado sobre a cura: nos cuidados paliativos, entendidos como cuidados voltados

para pacientes fora de possibilidades terapêuticas, onde já não existe mais a viabilidade da cura, o

cuidar torna-se imprescindível. Analisando essa concepção, pode-se dizer que o cuidado deve ser

independente da cura. Os profissionais, por muitas vezes, priorizam a cura e, quando essa não é

alcançada sentem-se impotentes e esquecem-se do cuidado. Esse sim, extremamente relevante, pois

não podemos viver sem sermos cuidados.

h) A comunicação: os artigos descrevem a importância de uma comunicação (verbal e não verbal)

franca e honesta entre paciente e família. Nesse sentido, a comunicação é fundamental na relação

terapêutica que se estabelece entre a equipe e o paciente/ família, objetivando firmar uma relação de

ajuda efetiva dentro de um ambiente adequado, onde paciente e família possam revelar seus medos,

angústias, valores e significados.

i) A espiritualidade e o apoio no luto: sabemos que tanto o indivíduo que está morrendo quanto a

família enfrentam questões de natureza existencial (percepção do sentido, da paz, da esperança e do

propósito da vida), nas quais suas crenças e seus valores exercem forte influência de como vivenciar o

processo de morte e morrer. Daí é que surge a necessidade de aliviar o sofrimento espiritual, não

somente durante todo curso da doença, mas também no momento do luto, através de apoio da equipe

multidisciplinar em todos os aspectos.

4.4 O PAPEL DA FAMÍLIA

Numa perspectiva sistêmica, o grupo familiar é entendido como um conjunto que

funciona a partir da sua totalidade e no qual as particularidades dos membros se inter

relacionam (MELO et al, 2012 APUD POSTER).

Melo conceitua a família de forma singular e descreve: pode ser considerada saudável

ou eficaz quando as pessoas que se relacionam compreendem-se família, interagem de forma

aberta e flexível entre si e com os outros grupos sociais, compartilham experiências e

emoções, onde cada membro é respeitado em sua singularidade, desfruta a liberdade de expor

pensamento e trocar idéias com seu grupo, experimentar a satisfação de perceber que seu

referencial de mundo é compreendido.

29

O grupo familiar se inicia a partir do enlace de um casal e do que esses herdaram de

seus antepassados, marcados por organizadores específicos, que podem ser de natureza

psíquica ou social, conscientes e inconscientes, permeados pelo que é recebido através da

cultura (MELO et al, 2012 APUD CARNEIRO).

A família pode ser definida como uma unidade social que enfrenta uma série de tarefas

evolutivas e que funciona como matriz do desenvolvimento psicossocial de seus membros.

Quando se sujeita a pressões externas e internas, a família tem como característica se

organizar como estrutura, visando a promover formas de acomodações (MELO et al, 2010

APUD MUNUCHIM, ). Quando se submete à pressão, a dificuldades em seu meio ela

começa a se organizar e com isso a buscar fontes e meios para se defender.

Em seu trabalho (INOCENT et al, 2009), aborda a condição do cuidador familiar e

elabora alguns questionamentos, ou seja:

Partindo da premissa de que a família também sofre com o adoecer e com a proximidade da

morte do seu familiar, vêm à tona questões a respeito da vivência do cuidador familiar durante o

cuidado com o paciente fora de possibilidades de cura. A família se sente preparada para cuidar do seu

paciente? Como vai lidar frente à situação de ter um dos seus nos cuidados paliativos? Qual vai ser,

verdadeiramente, o seu papel diante deste tipo de paciente?

O processo de adaptação da família ocorre de maneira dinâmica, por meio de

modificações de suas habilidades e de estratégias de enfrentamento da doença, conforme o

momento clínico pelo qual estejam passando. O paciente com câncer deve contar com uma

ampla estrutura de apoio para enfrentar as diferentes etapas do processo desde a prevenção, o

diagnóstico e os tratamentos prolongados. É justamente na fase terminal da doença, quando

não é mais possível mais controlá-la, que o papel da família torna-se mais importante e, ao

mesmo tempo, mais difícil (REZENDE et al, 2004).

Para Boff (1999, p.33):

“Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. [...] um

momento de atenção, de zelo e de desvelo. Em outras

palavras, uma atitude de ocupação, preocupação de

envolvimento afetivo, que pertence à atitude do cuidado,

que se encontra na raiz do ser humano, por ele o próprio

cuidado singular e na sua essência.”

Assumir esse papel não é uma tarefa fácil. É importante ressaltar que, com a

descoberta da doença, desencadeia-se uma nova reflexão sobre a vida e o paciente vai

30

necessitar de uma série de mudanças, tanto no hábito de vida e como dentro do contexto

familiar.

Com a doença instalada, o doente passa a depender daqueles que estão a sua volta, e a

presença da família nesse momento é de fundamental importância. A capacidade de ouvir, de

estar presente e de ser solidário, representa, sem dúvida, uma grande ajuda para o paciente. É

comum, na ânsia de ajuda, proferir expressões como „‟ Deus sabe o que faz‟‟ e „‟Isso vai

passar‟‟, por exemplo. Vale salientar que barulho, gritos, risadas e respostas ríspidas

prejudicam o doente. Expressar-se dessa forma é desrespeitar a dignidade do outro. (SILVA et

al, 2010).

O autor afirma que a família e o portador de neoplasias têm que se preparar para

aprender a lidar com a doença, a qual está dividida em quatro etapas conforme o quadro

abaixo:

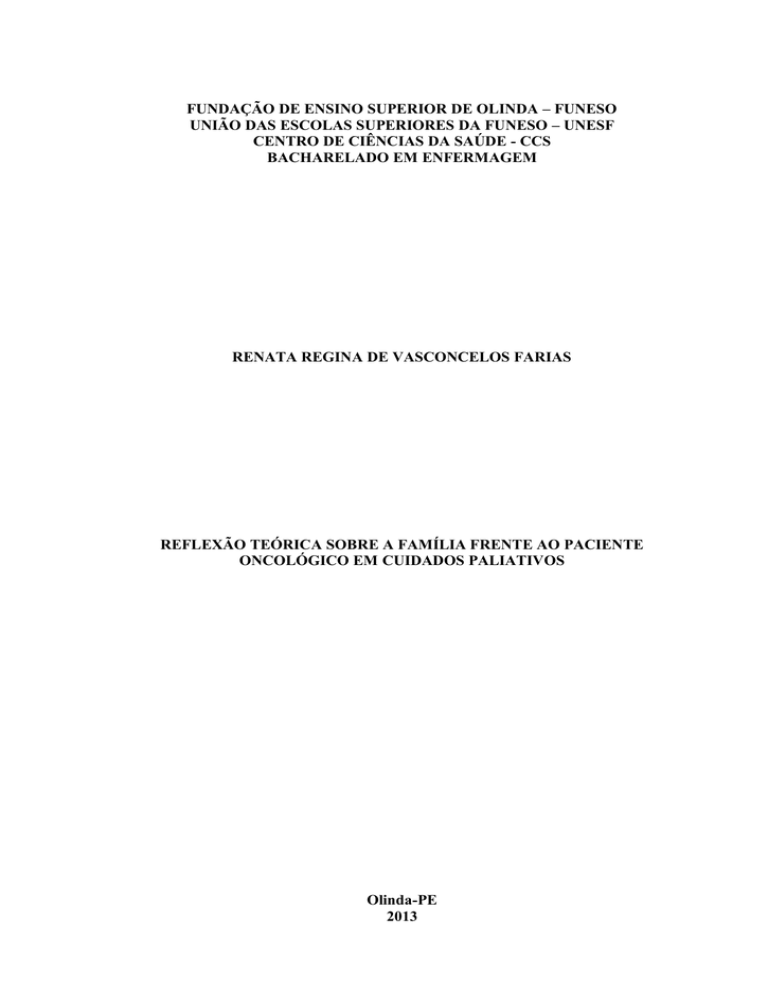

Quadro III- Etapas para lidar com a doença

Consiste no período em que o indivíduo e os familiares

Fase anterior do diagnóstico

esperam ansiosamente pela não confirmação do diagnóstico.

Trata-se de um momento em que se luta de todas as formas,

procurando por todos os caminhos e direções válidas para

obter respostas àquilo que o paciente sente.

Ocorre durante o processo de diagnóstico. O cliente e sua

Fase aguda

família tentam entender o diagnóstico, a fim de decidir sobre

como e quando e como realizar o tratamento, contando com

orientações e sugestões.

Período situado entre o diagnóstico e os resultados do

tratamento. Os pacientes procuram contornar o problema e

Fase crônica

vivenciar o seu cotidiano de forma menos traumática, apesar

da rudeza e do impacto do tratamento e suas sequelas, além

de experimentar os reflexos dos problemas sócios, morais,

religiosos, econômicos e psicológicos, bem como a rotina de

ir e vir dos hospitais, laboratórios e ambulatórios.

Fase de recuperação e morte

Ocorre quando a morte é iminente. Nesse momento, novas

metas são definidas na vida da família que possui um

indivíduo com uma doença neoplásica.

Fonte: Dados da pesquisa, 2013

31

De acordo com o autor, a fase terminal da doença é tida como a mais difícil e

angustiante. Na última semana de vida, os principais problemas dos pacientes, geralmente,

são administrar a dor, a insuficiência respiratória, a confusão, seguidos por ansiedade e por

depressão. Dessa forma, os cuidadores têm um papel muito importante nos aspectos práticos,

sociais, físicos e emocionais do paciente, bem como nas decisões a serem tomadas no fim de

vida.

Ainda na última fase, de acordo com o autor, onde o doente se encontra nos cuidados

paliativos, temos que admitir que se esgotaram os recursos para a cura e que o doente se

encaminha para o fim de vida, mas não significa que não há mais nada a fazer. Ao contrário,

abra-se uma ampla gama de condutas que podem ser oferecidas para o paciente e sua família.

Condutas que visam ao alívio da dor, à diminuição do desconforto, mas, sobretudo, à

possibilidade de situar-se frente ao momento do fim de vida, acompanhado por alguém que

possa ouvi-lo, sustentar seus desejos e não deixá-lo se isolar e sinta-se abandonado. Espera-se

que a família possa cumprir sua função de proteger, orientar e preservar sua espécie.

32

5 METODOLOGIA

5.1 CLASSIFICAÇÕES DA PESQUISA

O presente trabalho é uma pesquisa bibliográfica, pois utilizou a bibliografia como

fonte de coleta de dados. A coleta foi realizada nas bases de dados LILACS, SCIELO Brasil e

acervos literários, através de seleção de artigos científicos relacionados ao tema e seguiu o

modelo descritivo e exploratório.

Prodanov e Freita (2013) classificam a pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva

da seguinte forma:

Pesquisa bibliográfica: quando elaborada a partir de material já

publicado, constituído principalmente de: livros, revistas,

publicações em periódicos e artigos científicos, jornais,

boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico,

internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato

direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa.

Em relação aos dados coletados na internet, devemos atentar à

confiabilidade

e

fidelidade

das

fontes

consultadas

eletronicamente. Na pesquisa bibliográfica, é importante que o

pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos,

observando as possíveis incoerências ou contradições que as

obras possam apresentar.

Pesquisa exploratória: quando a pesquisa se encontra na fase

preliminar, tem como finalidade proporcionar mais informações

sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando sua

definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do

tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a

formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque

para o assunto. Assume, em geral, as formas de pesquisas

bibliográficas e estudos de caso.

Pesquisa descritiva: visa descrever as características de

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de

relações

entre

variáveis.

Envolve

o

uso

de

técnicas

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação

33

sistemática. A pesquisa descritiva exige planejamento rigoroso

quanto à definição de métodos e técnicas para coleta e análise

de dados. Ela permite o desenvolvimento de uma análise, para

identificação de fenômenos, explicação das relações de causa e

efeito dos fenômenos ou, mais precisamente, a análise do papel

das variáveis que de certa forma, influenciam ou causam o

aparecimento dos fenômenos. Assume, em geral, a forma de

levantamento e envolve a interrogação direta das pessoas cujo

comportamento se deseja conhecer.

5.2 DESCRIÇÕES DO AMBIENTE DO ESTUDO

O estudo foi realizado por meios de buscas em sites eletrônicos e bibliotecas públicas.

5.3 O UNIVERSO E DESENHO DA PESQUISA

Foram selecionados 72 artigos nacionais, destas foram filtrados aqueles que

contemplavam. A pesquisa também foi subsidiada por 03 literaturas pertinentes ao tema. A

partir de então a autora realizou a analise interpretativa do material literário de formas a

embasar o trabalho.

5.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Foi incluído um total de 16 artigos e 03 livros preencheram os critérios temáticos da

pesquisa.

5.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Foram excluídos 56 artigos que não alcançaram os objetivos propostos.

34

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 16 artigos selecionados, abordam as questões relacionada a família como cuidador

e são unânimes em seus conceitos pois descrevem a família como saudáveis e eficaz quando

interagem de forma aberta e flexível entre si.

Para Melo (2012) a família é conceituada de forma singular e pode ser considerada

saudável, quando as pessoas que se relacionam compreendem-se família, onde cada membro é

respeitado em sua singularidade, tendo a liberdade de expor pensamento e trocar idéias com

seu grupo.

Com a ampla predominância sobre a patologia e os cuidados paliativos no qual

facilitou o estudo, os autores se mostram unânimes nas opiniões referentes aos assuntos.

Conceituando de forma abrangente e clara e enfoca que mesmo com os avanços da medicina,

o câncer é a doença que mais leva ao óbito seguido das doenças cardiovasculares.

Atualmente, a definição científica de câncer refere-se ao termo neoplasia,

especificamente aos tumores malignos, como sendo uma doença caracterizada pelo

crescimento descontrolado de células transformadas (ALMEIDA et al, 2005)

Segundo Araujo (2009), o câncer é uma patologia que causa dor intensa, além de

sofrimento emocional e espiritual profundos, chegando ao ponto de tornar a vida do indivíduo

insuportável. Ressalva, ainda, que os cuidados paliativos sejam tratados como uma boa opção,

pois visa o alívio do sofrimento do paciente, tendo como prioridade o valor da dignidade do

doente, considerando o seu como um todo.

35

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos 72 artigos pesquisados, 16 foram selecionados enfatizando referências sobre a

doença, o portador de neoplasias e cuidados paliativos, apenas 04 artigos fazem referência

sobre a família diante do doente mostrando a importância do assunto.

O tema cuidador é abrangente na literatura no que concerne a: enfermagem como

cuidador e o cuidador contratado, ou seja, o sujeito que recebe benefício financeiro para

prestar o cuidado ao doente, mesmo sem embasamento profissional.

É importante salientar que alguns estudos vêm relatando a importância da família

como cuidador. A pesquisa considera a necessidade de elaboração de trabalhos científicos

que envolva a família como cuidadora.

De acordo com a pesquisa existem pontos em comum nos estudos referentes aos

cuidados paliativos, pois esses refletem sobre o cuidar do paciente em fase terminal

considerando o seu bem estar psicológico, social e espiritual, não apenas seu lado patológico.

O conhecimento produzido nesse trabalho também poderá embasar os acadêmicos,

profissionais de saúde e família a entender a difícil tarefa de cuidar e como colaborar,

amenizando o sofrimento e os problemas causados pela angustiante trajetória da progressão

da doença e finitude do ser cuidado.

36

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, V. L.; LEITÃO, A.; RUÍNA L. D. C. B., MONTANARI, C. A.; DONNICI, C. L.

Câncer e agentes neoplásicos ciclo-celular específicos e ciclo-celular não especifico que

interagem com o DNA: uma introdução, 2005; disponível em http//: www.scielo.com.br,

acesso no dia 12 de abril de 2013

BOFF,l. Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela terra. Rio de Janeiro: Vozes,

1999.

FLORIANI, C. A.; SCHARMN, F. R. Cuidados paliativos: interfaces, conflitos e

necessidades, 2008; disponível em http://www.scielo.br, acesso em 15 de abril de 2013.

INOCENTI, A.; RODRIGUES, I. G.; MIASSO. Vivências e sentimentos do cuidador

familiar do paciente oncológico em cuidados paliativos, 2009; disponível em

http//:www.fem.org.br/revista, acesso no dia 13 de abril de 2013.

MELO, E. C. P.; ROQUE, K. E.; KNUPP, V. A. O.; OLIVEIRA, R. B. de; O problema do

câncer no Brasil, 2010; disponível em http://www.lilacs.br, acesso em 17 de abril de 2013

MELO, M. C. B.; BARROS, E. N.; CAMPELO, M. C. V. A.; FERREIRA, L. Q. L., ROCHA,

L. L. C.; SILVA, C. I. M. G.; SANTOS, N. T. F. O funcionamento familiar do paciente

com câncer, 2012; disponível em http://www.lilacs.br/revista, acesso em 15 de abril de 2013;

MENEZES, M. F. B.; CAMARGO, T. C; OLIVEIRA, V. C. Possibilidades de intervenção

para

enfermagem

nos

espaços

de

cuidado

oncologia,

2010;

disponível

em

http://www.scielo.br, acesso em 29 de abril de 2013;

Ministério da saúde (BR); O câncer, 2012; Instituto nacional do câncer; disponível em

http://www.inca.gov.br, acesso em 28 de abril de 2013;

Pessini,L; Bertachin, L; Humanização e cuidados paliativos. 4º edição, São Paulo; Editora

Loyola, 2009

37

PRODANOV C. C., FREITAS E. C., Metodologia do trabalho científico: métodos e

técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico– 2º Ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SANTANA, J. J. R. Al.; ZANIN, C. R.; MONIGLIA, J. V. Pacientes com cânce:

enfrentamentos, rede social e apoio social, 2008; disponível em http//:www.scielo.com.br,

acesso em 20 de março de 2013.

SILVA, C. R.; SHIRATORI, K.; ALCÂNTARA, L. M.; PRADO, L. M.; JESUS, R. F.

Fundamentos bioéticas do cuidado de enfermagem oncologia, 2010; disponível em

http://www.scielo.br, acesso em 20 de abril de 2013.

SILVA, E. P.; SUDIGURUSKY, Dora. Concepções sobre cuidados paliativos: Revisão

bibliográfica, 2008; disponível em http://www.lilacs.br, acesso em 26 de abril de 2013

SILVA, R. C. V.; CRUZ, E. Assistência de enfermagem ao paciente com câncer: Reflexão

teórica sobre as dimensões sociais, 2011; disponível em http://www.scielo.br, acesso 01 de

maio de 2013.

REZANDE, V. L.; DERCHAIN, S. M.; BOTEGE, N. J.; VIAL, D. L. Revisão critica dos

instrumentos utilizados para avaliar aspectos emocionais, físicos e sociais dos cuidados

de

pacientes

com

câncer

na

fase

da

doença,

2004;

disponível

em

http://www.scielo.br/revistadecancerologia, acessado em 06 de maio de 2013.

VASCONCELOS, A. S.; COSTA, C.; BARBOSA, L. N. F. Do transtorno de ansiedade ao

câncer, 2008; disponível em http://www.scielo.br, acesso em 20 de abril de 2013.