A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO E A CONSERVAÇÃO

DOS RECURSOS NATURAIS1

José Augusto Pádua

Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro

[email protected]

Nota: O texto abaixo apresenta de maneira sintética algumas das reflexões e

evidências históricas que foram trabalhadas de forma bem mais profunda e detalhada

no meu livro “Um Sopro de Destruição: Pensamento Político e Crítica Ambiental no

Brasil Escravista” (Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2002).

Para analisar o modelo histórico de ocupação do território brasileiro,

focalizando suas implicações ecológicas, é necessário partir da constatação de que o

Brasil como entidade histórica é uma construção bastante recente. Não é o resultado

de uma longa maturação, de um lento processo evolucionário, mas sim de pouco mais

de cinco

séculos de um processo de ocupação construído sob o domínio europeu e

neo-europeu. Mais ainda, as linhas gerais deste processo, estabelecidas segundo a

lógica de uma colônia de exploração, continuaram vigentes após a independência

política do país e ainda hoje, em muitos sentidos, continuam marcando profundamente

o nosso modelo de desenvolvimento.

É verdade que as culturas indígenas milenares legaram importantes elementos

para a vida espiritual e material da sociedade brasileira. Mas não se pode esquecer que

as populações indígenas no Brasil, assim como as outras populações das planícies e

áreas costeiras das Américas – e em menor escala as populações situadas nas altitudes

elevadas - sofreram um enorme holocausto demográfico, da ordem dos 90%, nos

primeiros cem anos de contato com os europeus. Ou seja, para cada dez índios que

viviam no litoral brasileiro antes do contato, apenas um sobreviveu. As explicações

para este fenômeno são complexas e requerem a adoção de uma macro-visão históricoecológica. As violências diretas e indiretas ajudam a explicar este holocausto, mas a

difusão de epidemias, um verdadeiro choque epidemiológico, constitui o eixo

explicativo cada vez mais aceito. As antigas populações das Américas, descendentes

dos grupos humanos que entraram no Continente através do estreito de Bering durante

1

Artigo publicado no livro Unidades de Conservação: Atualidades e Tendências, organizado por M.

Milano, L. Takahashi e M. Nunes, Fundação O Boticário, Curitiba, 2004.

a última grande glaciação, entre 80.000 e 12.000 anos atrás, ficaram totalmente

isoladas do restante da humanidade na medida em que a desglaciação provocou a

subida do nível do mar e o fechamento da passagem entre o Extremo Oriente e o

Extremo Ocidente. O isolamento destas populações – somado ao fato de que o gelo de

Bering serviu como uma barreira para impedir a entrada nas Américas de muitos

patógenos presentes no Velho Mundo, além da pequena presença da domesticação de

animais na economia das populações nativas, o que reduz em muito a transmissão de

doenças – fez com que o nível médio de saúde das mesmas fosse superior ao das

populações européias. O outro lado da moeda, no entanto, foi a inocência do sistema

imunológico dos grupos

indígenas, que sucumbiram com facilidade às doenças

introduzidas pelos conquistadores, como a varíola, a gripe e a peste bubônica (Crosby,

1994 e Cook, 1998).

De toda maneira, o essencial é constatar que o território brasileiro,

especialmente o litoral, ficou bastante despovoado, de tal forma que, segundo Warren

Dean (1998), em um primeiro momento a Mata Atlântica chegou a expandir-se após a

conquista, pela redução das queimadas praticadas pelos indígenas, mesmo que cada

uma delas tivesse uma escala muito menor do que as adotadas posteriormente pelas

lavouras dos

europeus. Este despovoamento abriu espaço para o estabelecimento

gradual de atividades econômicas dirigidas pelos colonizadores e voltadas para a

transferência de riquezas para a Europa, criando pela primeira vez um amplo sistema

produtivo sob o domínio do capital europeu em grandes espaços de um território

tropical. Como mão de obra para estas atividades, inclusive por força da queda da

população nativa, além do importante veio de negócios aberto por este trafico na

economia mundo, foram introduzidos grandes contingentes de escravos africanos.

É preciso ter claro, neste sentido, que o Brasil não nasceu como uma nação, ou

mesmo como um país. O Brasil nasceu de um macro projeto de exploração ecológica

ou, melhor dizendo, de um arquipélago de projetos de exploração ecológica. Isto está

indicado no próprio nome “Brasil”, que venceu uma disputa histórica com o nome

“Santa Cruz”, apesar da força ideológica do catolicismo. O nome “Brasil” indica o

predomínio da exploração ecológica sobre outros valores civilizatórios, na medida em

que o pau-brasil foi o primeiro elemento da rica natureza deste território passível de

exploração pelo mercantilismo europeu. Ao contrário do nome “Santa Cruz”, que

indicaria uma sociedade em evolução endógena a partir de determinados valores

religiosos, o nome “Brasil” sinaliza a exploração direta do mundo natural como

fundamento da apropriação e ocupação social do território.

No que se refere à relação com a Natureza, as linhas gerais deste modelo de

ocupação e exploração do território podem ser definidas através de três características

essenciais que, infelizmente, ainda estão bastante presentes no modo de relacionamento

da sociedade brasileira com o seu entorno ecológico: 1) O mito da natureza inesgotável,

baseado na idéia de uma fronteira natural sempre aberta para o avanço da exploração

econômica; 2) Um grau considerável de desprezo pela biodiversidade e os biomas

nativos e 3) Uma aposta permanente nas espécies exóticas, especialmente em regime de

monocultura, como fonte de enriquecimento econômico e instrumento eficaz de

controle sobre o território.

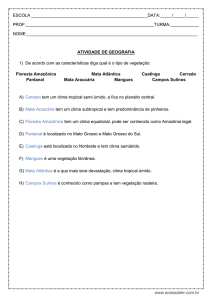

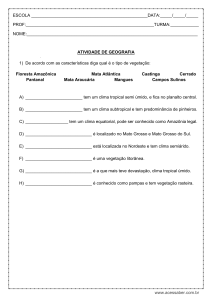

Quando os colonizadores portugueses começaram a chegar no território

brasileiro, a partir de 1500, encontraram um conjunto impressionante de mangues,

florestas, campos e outras estruturas complexas produzidas pela dinâmica da natureza.

Uma infinidade de ecossistemas agrupados em grandes biomas como a Mata Atlântica,

o Cerrado, a Caatinga e a Floresta Amazônica. A existência desse grande potencial de

riqueza veio ao encontro da motivação econômica que dominou o esforço de expansão

marítima das potências européias. O movimento colonizador, com base na doutrina

mercantilista então em voga, visava expandir o espaço do comércio, encontrar novos

segmentos de mercado, estabelecer novos monopólios e aumentar a renda dos estados

europeus em processo de construção.

Os conquistadores logo perceberam que a exploração direta da natureza seria o

principal eixo da busca por riquezas nessa parte da América. A presença da natureza

exuberante, manifestada especialmente nos cerca de 130 milhões de hectares de Mata

Atlântica que cobriam o litoral, marcou profundamente a imaginação dos europeus,

contribuindo para criar uma imagem de abundancia que até hoje faz parte da nossa

cultura. Os

portugueses, acostumados com as restrições espaciais e ecológicas ao

crescimento da economia européia, viram a Mata Atlântica, por exemplo, como um

universo grandioso cuja exploração jamais se consumaria, um oceano infinito de

recursos. O elemento que mais se destacava, nos primeiros séculos da formação

brasileira, era o contraste entre

um espaço ecológico gigantesco e uma sociedade

colonial relativamente pequena e localizada, gerando a sensação de uma fronteira

indefinidamente aberta ao avanço horizontal das atividades econômicas.

É verdade que muitos processos de destruição ambiental foram sendo percebidos,

e mesmo denunciados, ao longo do tempo, especialmente a partir do século XVIII: solos

ficaram estragados, fluxos de água desestabilizados e florestas destruídas, gerando

escassez de lenha. A imagem da fronteira aberta, no entanto, minimizou a importância

das poucas vozes que argumentavam em favor de um uso mais cuidadoso das áreas já

abertas. Na medida em que os solos agrícolas e pastoris tornavam-se estéreis, a fronteira

avançava em direção às florestas e aos campos ainda intactos. Na medida em que

espécies úteis de madeira extinguiam-se na proximidade dos centros

urbanos

e

produtivos, a fronteira buscava reservas onde elas ainda eram abundantes.

Este nomadismo predatório garantiu uma certa continuidade na economia e na

estrutura social do país, não obstante os muitos exemplos de vilas, fazendas e minas

que foram abandonadas por haverem atingido o limite da sua capacidade de sustentação

natural. Desta sensação de inesgotabilidade dos biomas e recursos naturais brasileiros,

que hoje sabemos ser totalmente falsa – o aparente “oceano infinito” da Mata Atlântica

está hoje reduzido a 7% da sua cobertura original - derivou o estabelecimento de

formas descuidadas e parasitárias de tecnologia e produção. A queima da floresta, por

exemplo, constituiu praticamente o único método de plantio adotado no Brasil até o

final do século XIX. Ao invés de adubar o solo, para conservar sua fertilidade, optouse por queimar progressivamente novas áreas de floresta tropical, uma vez que a

riqueza mineral das suas cinzas garantia boas colheitas por dois ou três anos, após o

que a terra ficava estragada e ocupada por ervas daninhas. Nesse momento a fronteira

avançava, buscando novas matas para serem queimadas e repetindo incontáveis vezes o

mesmo ciclo predatório.

Em vez de promover o replantio dos pastos, pois os campos naturais se

degradavam após um ou dois ciclos de pastoreio, optou-se por incendiá-los, na

expectativa de que o fogo impedisse o crescimento das ervas não comestíveis e garantisse

alguma sobrevida ao rebanho. Em vez de alimentar as caldeiras dos engenhos-de-açúcar

com o próprio bagaço da cana, prática rotineira até mesmo em outras colônias de

exploração, optou-se por queimar a Mata Atlântica primária para servir de lenha. Uma

frase do livro “Cultura

e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas”, escrito em

1711 por um padre jesuíta que usava o pseudônimo de André João Antonil, resume bem

essa mentalidade. Após reconhecer que as fornalhas dos engenhos de açúcar eram “bocas

verdadeiramente tragadoras de matos”, o autor não manifestou grande preocupação, já

que o Brasil, “com a imensidade de matos que tem, pode fartar, como fartou por tantos

anos, e fartará nos tempos vindouros, a tantas fornalhas quanto existam” (Antonil, 1976:

115).

O padrão, portanto, era claro, e até hoje em grande parte domina a economia

brasileira: ao invés de cuidar do ambiente natural, modificando-o de forma cuidadosa e

utilizando tecnologias inteligentes e sustentáveis, que garantam alta produtividade com

um

mínimo de redução das formações naturais, opta-se pelo caminho mais fácil da

expansão extensiva, horizontal e predatória. O primeiro caminho, apesar de mais

difícil, por exigir maiores conhecimentos e investimentos, garante a existência de um

futuro benéfico e sustentável. O segundo garante apenas o ganho de curto prazo,

deixando o ônus para as gerações futuras. As duas outras características citadas acima,

que se somam à anterior e o agravam ainda mais o quadro, dizem respeito, de um lado,

à falta de conhecimento e valorização da biodiversidade e da natureza tropical e, do

outro, à aposta exagerada nas monoculturas de espécies exóticas como instrumento de

ocupação econômica do território.

Os neo-europeus ocuparam-se muito pouco do estudo sistemático da natureza

brasileira, até no sentido de nela buscar elementos nativos que pudessem servir para

usos econômicos. Apenas no final do século XVIII, pesquisas nesse campo começaram

a ocorrer de forma um pouco mais intensa. O rico espaço natural do país foi usado de

forma pouco nobre, como um simples estoque de solos e biomassa para subsidiar o

cultivo de espécies exóticas como a cana-de-açúcar e o café, que já faziam parte do

nascente mercado internacional. Os complexos biomas brasileiros não foram

valorizados em toda a sua potencialidade, mas considerados, em geral, como obstáculos

ao desenvolvimento da economia e da civilização. O livro já citado de Antonil, mais

uma vez, revela com clareza a mentalidade do colonizador. Segundo uma formula

apresentada pelo autor, “feita a escolha da melhor terra para a cana, roça-se, queima-se

e alimpa-se, tirando-lhe tudo o que podia servir de embaraço” (Antonil, 1976: 112). Em

outras palavras, a natureza tropical, a Mata Atlântica, não era vista mais do que como

um “embaraço” para o avanço para o avanço imperial da monocultura exótica. A

diversidade da vegetação nativa apresentava uma paisagem “suja” e embaraçosa, que

deveria ser queimada e limpada, para que o território fosse ocupado por aquilo que

realmente interessava, a monocultura voltada para o mercado, especialmente o mercado

mundial. Para a mentalidade dominante na formação do Brasil, que até hoje em grande

parte predomina, a exuberante natureza do país não é um tesouro a ser estudado e

aproveitado de forma múltipla e sustentável, mas sim um “embaraço” que deve ser

destruído e sobrepujado.

É significativo o fato de que, apesar de um certo nível de assimilação dos saberes

e tecnologias indígenas ter ocorrido na sociedade estabelecida a partir da conquista, até

por uma questão de simples sobrevivência material, a diversidade do saber indígena

sobre a biodiversidade local foi basicamente desprezada. Ainda no final do século

XVIII, por exemplo, observadores como Baltasar da Silva Lisboa clamavam pela

necessidade de buscar o conhecimento dos índios sobre a fauna e a flora local, acusando

os colonizadores de desprezarem esta fonte preciosa de conhecimentos (Pádua, 2002:

66).

A lógica deste desprezo possui um sentido histórico mais profundo. Apesar de

algum encantamento com elementos isolados da rica natureza tropical, como os

papagaios, macacos, cajus e maracujás – até mesmo como estratégia de valorização do

território colonial aos olhos da Europa - a racionalidade da economia colonizadora não

se baseou no conhecimento e na utilização da biodiversidade local. Muito pelo

contrário, fundou-

se prioritariamente na introdução de espécies exóticas da flora

(como a cana) e da fauna (como o gado bovino) que desde o inicio ocuparam, de forma

especializada, grandes porções do território, desprezando e destruindo a diversidade

natural antes existente. A floresta como um todo foi ainda menos valorizada do que

alguns dos seus componentes. O desprezo pela floresta tropical é mencionado por vários

escritores coloniais e pós- coloniais. Em 1799, por exemplo, escrevendo em Minas

Gerais, o mineralogista José Vieira Couto captou com perfeição a psicologia ecológica

do colonizador, clamando ao mesmo tempo por uma mudança de atitude: “Já é tempo

de se atentar nestas preciosas matas, nestas amenas selvas, que o cultivador do Brasil,

com o machado em uma mão e o tição em outra, ameaça-as de total incêndio e

desolação. Uma agricultura bárbara, ao mesmo tempo muito mais dispendiosa, tem

sido a causa deste geral abrasamento. O agricultor olha ao redor de si para duas ou

mais léguas de matas, como para um nada, e ainda não as tem bem reduzido a cinzas

já estende ao longe a vista para levar a destruição a outras partes. Não conserva apego

nem amor ao território que cultiva, pois conhece mui bem que ele talvez não chegará a

seus filhos” (Couto, 1848 [1799]: 319).

Como se pode através deste documento, a floresta tropical era vista pelo

colonizador como “um nada”, um substrato sem valor para o avanço permanente da

fronteira do ferro e do fogo. Este forma de apropriação da terra, com a mentalidade que

lhe dá sentido, seria apenas uma curiosidade histórica se não tivesse constituído um

padrão essencial de ocupação do espaço brasileiro, que vem sendo atualizado e reatualizado ao longo dos séculos. A história da economia rural brasileira apresenta um

eterno retorno da abertura agressiva de fronteiras monoculturais, que invariavelmente

agridem e destroem a diversidade e a complexidade dos ecossistemas e das relações que

com eles estabelecessem as populações locais. A natureza e as populações tradicionais

das diferentes regiões brasileiras são recorrentemente agredidas pela introdução de

atividades econômicas de conteúdo homogenizador. As sociedades locais são

desprezadas em favor do lucro de agentes econômicos externos, que maquiam seu autointeresse com o discurso abstrato do progresso e do desenvolvimento.

É possível acompanhar, na história do Brasil, este mesmo processo, guardadas

as diferenças de época histórica e especificidades regionais, com as fronteiras da cana,

do café, do algodão, do tabaco e, mais recentemente, do eucalipto e da soja. Além da

separação de cerca de ¼ do espaço nacional para a criação monocultural de gado

bovino, cujo número atual aproximado de 190 milhões de cabeças, apesar da baixa

produtividade média por hectare, já é maior do que o da população humana do país.

Como seria a paisagem brasileira sem os quase 500 anos de pisoteio e

compactação dos solos por parte destes animais ?

O padrão dominante de ocupação do espaço rural brasileiro trás à mente aquilo

que Vandana Shiva denominou em outro contexto – o da expansão das monoculturas de

eucaliptos na Índia – de “mente monocultural”. Para Shiva, a pretensão autoritária das

monoculturas, ao se apresentarem como a única opção racional em termos de

produtividade e manejo “científico” do espaço revela um desprezo pelos ecossistemas e

pelos conhecimentos e populações locais é parte de uma ideologia politicamente

imposta, já que a eficiência substantiva das monoculturas e altamente questionável por

apresentarem, segundo revela a experiência histórica, graves elementos de instabilidade

e insustentabilidade no longo prazo, seja em termos ecológicos ou econômicos (Shiva,

1993).

Não se trata, por certo, de negar a importância da grande agricultura, ou mesmo

de assumir um “chauvinismo ecológico” que vete a introdução de espécies exóticas no

nosso território. É verdade, por exemplo, que a introdução de espécies exóticas

representou um fator histórico importante para a consolidação da economia e da

sociedade brasileiras. As monoculturas de cana e café foram essenciais para a ocupação

de vastos territórios do Nordeste e do Sudeste. O mesmo pode ser dito da introdução de

bois, cavalos e porcos no território brasileiro. As espécies exóticas, por não possuírem

pragas ou predadores explícitos nos ecossistemas brasileiros, conseguiram prosperar de

maneira extraordinária em nossas paisagens ricas em biomassa e água (veja a explosão

demográfica dos bois e cavalos no campos do Sul a partir do século XVIII). Mesmo nas

paisagens semi-áridas do Nordeste estes animais tiveram bastante sucesso. Por volta de

1700, por exemplo, existiam cerca de 300.000 indivíduos nos espaços dominados pelo

colonialismo europeu em todo o Brasil (sendo que apenas cerca de 100.000 eram eurodescendentes). A população de bovinos na mesma época, apenas na Bahia e

Pernambuco, segundo Antonil, somava cerca de 1, 3 milhões de cabeças. Ou seja, quem

conquistou efetivamente os vastos sertões do Nordeste ? Os homens ou os bois ? O

fato é que sem a biota exótica introduzida pelos europeus em seu processo colonizador

seria muito difícil que o mesmo resultasse em sucesso histórico.

O que está sendo criticado aqui, como um elemento altamente negativo na

formação do território brasileiro, é essa combinação entre o desprezo pelos

ecossistemas nativos e o avanço descontrolado das monoculturas exóticas. O preço que

tem sido pago por este modelo é muito alto em termos de destruição ecológica e

insustentabilidade dos sistemas econômicos. O desvalorização da vegetação nativa,

especialmente das florestas, seja por parte da elite ou da população trabalhadora, foi

criticado em diferentes momentos da historia da inteligência brasileira. Escrevendo na

Bahia em 1835, por exemplo, Miguel Calmon du Pin e Almeida falava da “cruel

disposição e furor que excita os nossos feitores à derrubada desapiedada de quanta

árvore encontram”. Uma mentalidade que teria sido herdada dos colonizadores ibéricos

e,

ainda em sua época, continuava a ser justificada através de desculpas

inconsistentes, como as de que as árvores conservam a umidade, atraem cobras,

ofendem os alicerces e tiram a vista: “e por mais que perguntemos – vista de que ? – a

resposta é sempre – porque tira a vista” (Almeida, 1835: 88-92). Quem pode negar que

este tipo de mentalidade ainda possui uma profunda vigência na sociedade brasileira ?

Fazendo um balanço da ocupação histórica do território brasileiro é preciso

considerar, para evitar julgamentos apressados, que a atitude dos colonizadores foi

bastante racional no contexto de uma colônia de exploração. Este tipo de

empreendimento sócio- econômico é sempre brutal e imediatista. A lógica de longo

prazo é, ou deve ser, própria da idéia de nação, do ideal de continuidade histórica de uma

comunidade política. Seria ingênuo esperar este tipo de lógica da parte dos

colonizadores. Eles foram pragmáticos, valendo-se das possibilidades mais evidentes e

menos trabalhosas que a realidade histórica apresentava em cada momento.

O ponto a ser especialmente questionado, portanto, não é o da racionalidade

específica

da herança colonial predatória, mas sim o da sua permanência ao longo da

história do

país independente, inclusive nos nossos dias. O que pode ser considerado

racional no contexto de uma colônia de exploração não deve sê-lo no processo de

construção de uma verdadeira nação. Este último requer uma nova lógica, fundada no

cuidado e na preservação das bases ecológicas, sociais e culturais da existência coletiva,

mesmo que isso signifique mais esforço, mais trabalho e mais estudo.

O estabelecimento desta nova relação com o território e seus ecossistemas precisa

inserir-se em um amplo movimento político em defesa do espaço público e do bem-estar

coletivo, que fortaleça o sentido de cidadania e de comunidade na sociedade brasileira

(inclusive de comunidade com as gerações futuras). A permanência da lógica predatória,

especialmente nas elites econômicas, apenas poderá ser transformada pela ampliação da

consciência de nação entre nós.

Não é aceitável, para mencionar alguns exemplos, que um tesouro ecológico

como

a Floresta Amazônica seja consumido segundo a mesma lógica do “queimar e

seguir adiante”, que destruiu 93% da Mata Atlântica original. Não é aceitável que

espécies valiosas de madeira, como o mogno e a samaúma, sejam exploradas da mesma

maneira inconseqüente que praticamente extinguiu o pau-brasil e o jacarandá. Não é

aceitável

que continuemos a admitir atividades de garimpo que reproduzem, no fim do

século XX, os mesmos métodos rudimentares e destrutivos utilizados nas Minas

Gerais do século

XVIII. Em suma, é preciso superar a herança predatória presente em nossa

formação histórica e trabalhar pela construção de uma nação verdadeiramente digna deste

nome, especialmente no que se refere ao cuidado com o seu espaço de vida.

Referências:

-

Almeida, Miguel Calmon du Pin e, 1834, Ensaio sobre o Fabrico do Açúcar, Bahia

- Antonil, A. J., 1976, Cultura e opulência do Brasil por suas Drogas e Minas, São Paulo,

Melhoramentos

- Cook, N., 1998, Born to Die: Disease and New World Conquest, Cambridge, Cambridge

University Press.

- Couto, José Vieira, 1848 [1799], Memória sobre a Capitania de Minas Gerais, Revista

do Instituto Histórico e geográfico Brasileiro, n. 11.

- Crosby, Alfred , 1986, Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe,

Cambridge, Cambridge University Press.

- Dean, W., 1998, A Ferro e Fogo: A História e a Devastação da Mata Atlantica

Brasileira, São Paulo, Companhia das Letras.

- Pádua, J.A. , 2002, Um Sopro de Destruição: Pensamento Político e Crítica Ambiental

no Brasil Escravista, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor.

- Shiva, V., 1993, Monocultures of the Mind, London, Zed Books.