Prof. Ms. Edvaldo Higino de Lima Junior

MÉTODO AFFAC

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

EM FARMÁCIA CLÍNICA

Semiologia Farmacêutica aplicada à detecção

e resolução de Problemas

Relacionados aos Medicamentos:

Manual prático de prevenção de Erros de

Medicação

Primeira Edição

Rio de Janeiro

2014

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei

9.610, de 19/02/1998.

Nenhuma parte deste livro, sem autorização prévia

por escrito da editora, poderá ser reproduzida ou

transmitida sejam quais forem os mecanismos

empregados: eletrônicos, mecânicos, fotográficos,

gravação ou quaisquer outros meios.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas.

Aos meus pais, falecidos durante a trajetória deste

trabalho, um deles por erro de medicação.

À minha família, pelo incentivo e compreensão,

principalmente a minha esposa Yaciara de Morais Nunes.

Ao Cliciano pela contribuição para a semiologia

farmacêutica.

Aos ex-membros da gerência de risco do Hospital

Estadual Pedro II, Eduardo Corsino, Fátima Cristina

Alves de Araújo, Heverton Alemand, Eliézio Higino,

Rafael Carneiro, Yaciara de Morais Nunes, Jorgete de

Deos, Messias Sant”Ana, José Carlos Pierre de Araújo e

Ana Carolina Pace.

Ao Diretor Marco Aurélio, a administradora Eliziane, ao

Dr. Alencar Nascimento Pinto, às equipes Médica e de

Enfermagem da Clínica Médica Masculina e Feminina,

CTI adulto, UTI neonatal e CTQ do Hospital Estadual

Pedro II sem os quais nada teria sido feito.

Ao NVH / CCIH pelo acolhimento da Gerência de Risco.

Aos estagiários da Faculdade Bezerra de Araújo (FABA)

e do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM)

que colaboraram ativamente na execução das atividades

da Gerência de Risco do HEPII.

A todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para a

realização deste trabalho.

SUMÁRIO

SUMÁRIO .......................................................................4

PREFÁCIO.......................................................................6

CONTEXTUALIZAÇÃO TEMÁTICA ........................ 11

Discussão de conceitos para dar sentido ao tema

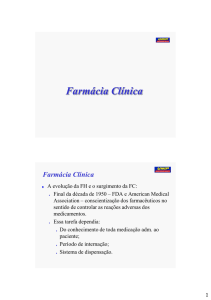

Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica .................11

A Farmácia Clínica e a Atenção Farmacêutica no

contexto da Saúde Pública Brasileira .....................11

A Farmácia Clínica no Brasil .................................27

Otimização da farmacoterapia pela Farmácia

Clínica: Detecção e Resolução de Problemas

Relacionados aos Medicamentos e de Reações

Adversas aos Medicamentos ..................................31

Farmacovigilância no Brasil...................................34

Farmacovigilância no Estado do Rio de Janeiro ....37

APRESENTAÇÃO DO MÉTODO AFFAC..................42

AMPLIAÇÃO DA PERSPECTIVA DE VISÃO DO

FARMACÊUTICO CLÍNICO ...................................58

Histórico da Criação do Método AFFAC ...................... 63

Caracterização do Hospital Estadual Pedro II (lócus de

estudo) ........................................................................63

PROCEDIMENTOS ESSÊNCIAIS PARA

APLICAÇÃO DO MÉTODO AFFAC ...................... 79

Apresentação: ......................................................... 79

Coleta de dados: .....................................................79

Instrumento de entrevista: Ficha de Atenção

Farmacêutica .......................................................... 80

Técnicas de entrevista: Semiologia e Semiotécnica

aplicadas à Farmácia ..............................................81

Anamnese Farmacêutica ........................................89

Atenção Farmacêutica durante o Método AFFAC .99

Interação com a Equipe Multiprofissional ...........101

RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO MÉTODO

AFFAC .........................................................................103

TESTE DO MÉTODO AFFAC EM AMBIENTE

AMBULATORIAL ...................................................... 107

Utilização do Método AFFAC em um estudo sobre a

Adesão à Terapia Antirretroviral.............................. 109

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE

MULTIPROFISSIONAL NA UTILIZAÇÃO DO

MÉTODO AFFAC NA PREVENÇÃO DOS ERROS DE

MEDICAÇÃO .............................................................. 132

Definição e Classificação dos Resultados dos Erros de

Medicação ................................................................ 134

CONSIDERAÇÕES FINAIS: ......................................142

REFERÊNCIAS CONSULTADAS ............................. 144

INFORMAÇÕES SOBRE O AUTOR DESTE LIVRO E

CO-AUTORES DO MÉTODO AFFAC: ..................... 158

PREFÁCIO

Em 2004 foi realizado um projeto de pesquisa, com

vistas à implantação de um modelo de Assistência

Farmacêutica em Farmácia Clínica, para unidades de

pacientes internados, denominado como Método AFFAC.

Este projeto foi desenvolvido nas enfermarias destinadas

à cardiologia, dos setores das clínicas médica masculina e

feminina, do Hospital Estadual Pedro II (HEPII), situado

na cidade do Rio de Janeiro e era baseado na detecção e

resolução

dos

Problemas

Relacionados

aos

Medicamentos (PRM). Os resultados desse projeto foram

descritos no trabalho de conclusão do curso de graduação

em

farmácia

por

Eduardo

Corsino

Freire,

na

Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy,

na cidade do Rio de Janeiro, sob orientação do Professor

Ms Edvaldo Higino de Lima Junior. Esta primeira etapa

de trabalho criou condições para a posterior implantação

de um Serviço de Farmácia Clínica no HEPII em 2006.

Neste ano, Cliciano de Souza da Faculdade Bezerra de

Araújo, na cidade do Rio de Janeiro, desenvolveu as

bases da semiologia farmacêutica em seu trabalho de

conclusão de curso de graduação em farmácia, dando

forma a um importante instrumento de detecção e

resolução de problemas relacionados aos medicamentos

(PRM), também sob orientação do Professor Ms Edvaldo

Higino de Lima Junior.

Com o intuito de compilar estas experiências e

divulgá-las

aos

profissionais

de

saúde,

inclusive

farmacêuticos que desejam atuar em Farmácia Clínica,

mas ainda não sabem que atividades devem realizar na

prática, decidimos publicar um livro que sirva como um

norteador para os que querem abraçar este ramo da

farmácia, sem demagogias e com consistência.

Neste livro, apresentamos nossa experiência em

Farmácia Clínica sistematizada em um novo método de

detecção e resolução de PRM. Este método propõe uma

nova classificação para os PRMs baseada na origem dos

problemas relacionados aos medicamentos. Em nossa

classificação quanto à origem, os PRMs podem ser: Tipo

P (de origem na prescrição), Tipo D (de origem na

dispensação), Tipo A (de origem na administração) e

Tipo U (de origem no usuário). Os PRMs podem ser

reais, quando os problemas se apresentam ou potenciais

quando ainda não se apresentaram. O método foi testado

no HEPII do Rio de Janeiro nos setores de cardiologia,

clínica médica e unidade materno-infantil. Nossos

resultados sugerem que o Método AFFAC aumentou a

qualidade da assistência multiprofissional, integrando-a,

reduzindo o tempo de internação e, consequentemente, os

custos. Este método propõe uma investigação lógica,

organizada no tempo, e eficaz na detecção dos PRMs

potenciais, reduzindo a frequência dos PRMs reais,

identificando com clareza qual foi a atividade de origem

do PRM e facilitando, assim, a resolução. O Método

AFFAC mostrou-se de utilização universal, passível de

ser aplicado pelos profissionais de saúde em diversas

clínicas, pois resolver PRM é uma das responsabilidades

da equipe multiprofissional.

Paralelamente ao desenvolvimento do Método

AFFAC em ambiente hospitalar, decidimos testar o

Método AFFAC em sua modalidade ambulatorial.

Através de uma parceria entre a Gerência de Risco do

HEPII e o Ambulatório da Providência (São Cristóvão,

Rio de Janeiro – Brasil), foram avaliadas a dispensação

de medicamentos antirretrovirais pelo Serviço de

Farmácia e a adesão dos usuários ao tratamento, durante

o período entre novembro de 2006 e novembro de 2007.

Todos os pacientes eram adultos, com faixa etária

predominante entre 41-50 anos, sendo 68% do sexo

masculino e 32% do sexo feminino. A pesquisa foi

realizada em dois momentos, onde o primeiro se

caracterizou

por

dispensação

de

medicamentos,

acompanhadas de acordo com o método Assistência

Farmacêutica em Farmácia Clínica (AFFAC), e o

segundo por dispensação sem a metodologia citada. Os

dados obtidos mostraram uma maior regularidade nos

pacientes abrangidos pelo AFFAC, sugerindo 91,7 + 1,4

% de adesão, enquanto os não abrangidos ficaram em

torno de 68 + 3 %, aumentando a adesão ao tratamento

em, aproximadamente, 23%.

Estes resultados sugerem que o método utilizado

neste trabalho foi de grande influência na aderência dos

pacientes ao esquema terapêutico. A metodologia de

Atenção Farmacêutica utilizada mostrou-se bastante

satisfatória, pois o custo de sua implantação não foi

elevado e proporcionou a oportunidade de um maior

contato com o paciente por parte do farmacêutico.

Esperamos que este método seja útil para os

profissionais de saúde, inclusive farmacêuticos que

desejem realizar atividades de Farmácia Clínica, mas não

possuem direcionamentos claros sobre o que exatamente

executar junto ao paciente e à equipe multidisciplinar.

Nós nos dispomos a propor uma metodologia clara e de

fácil execução. Este método, apesar de descrito sob um

olhar farmacêutico, também pode ser aplicado pelos

demais profissionais de saúde que realizam assistência

ambulatorial ou à beira do leito, pois qualquer

profissional de nível superior devidamente capacitado

pode detectar e solucionar PRM, colaborando para o

sucesso da assistência farmacológica recebida pelo

paciente.

Prof. Ms. Edvaldo Higino de Lima Junior

CONTEXTUALIZAÇÃO TEMÁTICA

Discussão de conceitos para dar sentido ao tema

Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica

A Farmácia Clínica e a Atenção Farmacêutica no

contexto da Saúde Pública Brasileira

Um dos grandes avanços na saúde pública

brasileira foi conseguido pela Constituição Brasileira de

1988. O artigo 196 desta Constituição definiu a saúde

como direito de todos e dever do Estado, devendo existir

políticas sociais e econômicas que garantam à população

o acesso universal e equitativo às ações e serviços de

saúde (BRASIL, 1988).

A instituição da saúde como direito social

modificou profundamente a ótica sobre a saúde pública

brasileira. Diversas modificações se fizeram necessárias

para se iniciar o processo de tornar este direito uma

realidade. Uma das modificações foi a criação do Sistema

Único de Saúde (SUS) pela mesma Constituição

(BRASIL, 1988).

Os objetivos do SUS são a promoção, proteção e

recuperação da saúde da população. Para tal, o SUS

precisou ser regulamentado em suas ações e serviços de

11

saúde quanto a direção e gestão, competência e

atribuições

de

cada

esfera

do

governo.

Esta

regulamentação foi conseguida através da Lei n° 8080 de

1990, conhecida como lei orgânica da saúde (BRASIL,

1990a). A lei orgânica da saúde definiu os princípios que

deveriam nortear as ações do SUS: universalidade,

equidade,

participação

social,

controle

social

e

atendimento integral.

Os princípios da universalidade e da igualdade,

respectivamente, definem que o SUS deve atender a

todos gratuitamente, de acordo com suas necessidades,

independente se o indivíduo paga ou não a previdência

social, e que este atendimento deve ser realizado e

pautado na igualdade da assistência à saúde sem

discriminação, preconceitos ou privilégios (BRASIL,

1990a).

O princípio da equidade postula que o SUS deve

respeitar

as

desigualdades

priorizando

os

mais

vulneráveis e necessitados (BRASIL, 1990a).

O controle social prevê a participação da

comunidade nos Conselhos e Conferências de Saúde com

objetivo de fiscalizar e participar da gestão (BRASIL,

1990a) (BRASIL, 1990b)

12

O princípio da integralidade postula que as ações

do SUS devem garantir a população um atendimento

integral a saúde, assegurando seu acesso a todas as ações

e serviços nos três níveis de atenção, envolvendo

promoção, prevenção, cura e reabilitação. Deve existir

um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços

preventivos, individuais e coletivos exigidos para cada

caso em todos os níveis de complexidade.

Ainda segundo a lei orgânica da saúde, deve ser

assegurado

ao indivíduo dentro do contexto da

assistência integral, a assistência farmacêutica.

Esta

garantia

promoveu

um

processo

de

reorganização dos serviços de saúde no Brasil envolvidos

no ciclo de produção e utilização dos medicamentos. Para

orientar este processo de reorganização da assistência

farmacêutica no serviço publico de saúde, a portaria

MS/GM n° 3916 de 1998 definiu a Política Nacional de

Medicamentos. A lei orgânica da saúde prevê, dentro do

campo de atuação do SUS, a formulação de uma política

de medicamentos de interesse para a saúde (BRASIL,

1998).

Dentro deste contexto, a Política Nacional de

Medicamentos buscou observar e fortalecer os princípios

13

e as diretrizes constitucionais legalmente estabelecidos

explicitando, em suas diretrizes básicas, as prioridades a

serem conferidas em sua implementação para a

concretização do SUS.

A Política Nacional de Medicamentos tem como

propósito garantir a necessária segurança, eficácia e

qualidade destes produtos, a promoção do uso racional e

o acesso da população àqueles considerados essenciais,

buscando promover ações direcionadas a uma efetiva

implementação de ações capazes de promover a melhoria

das condições de assistência à saúde da população. Para

tal, a Política Nacional de Medicamentos exige, para a

sua implementação, a continua definição ou redefinição

de planos, programas e atividades específicas nas esferas

federal, estadual e municipal.

Dentre as principais diretrizes desta política estão o

estabelecimento da relação de medicamentos essenciais e

a reorientação do modelo da assistência farmacêutica no

Brasil.

A adoção da Relação Nacional de Medicamentos

Essenciais (RENAME) tem como objetivo definir o

elenco de medicamentos essenciais considerados básicos

e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de

14

saúde da população, ficando a cargo do Ministério da

Saúde o estabelecimento de mecanismos que permitam

sua continua atualização.

A Política Nacional de Medicamentos postula que

o modelo de assistência farmacêutica seja reorientado de

modo a que não se restrinja à aquisição e à distribuição

de medicamentos no âmbito das três esferas do SUS.

A assistência farmacêutica no SUS deverá,

portanto, englobar as atividades de seleção, programação,

aquisição, armazenamento e distribuição, controle da

qualidade e utilização. Na atividade de utilização do

medicamento, estão compreendidas sua prescrição e

dispensação que devem ser realizadas de modo a

promover o uso racional de medicamentos, garantindo o

acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e

de qualidade.

Esta

política

ainda

postula

que

a

farmacoepidemiologia e farmacovigilância devem ser

utilizadas como ferramentas para a concretização do uso

racional

de

medicamentos.

As

ações

de

farmacovigilância, além de tratar dos efeitos adversos,

devem ser utilizadas, também, para assegurar o uso

racional dos medicamentos. Para tanto, deverão ser

15