Mana

On-line version ISSN 1678-4944

Table of contents

Mana vol.21 no.3 Rio de Janeiro Dec. 2015

Articles

• DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE. O ANTROPÓLOGO, A

MARGEM E O CENTRO

Agier, Michel

• abstract in English | Portuguese

• text in Portuguese

• Portuguese (

pdf

epdf )

• EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI

NO LESTE DA AMAZÔNIA

Almeida, Fernando Ozorio de; Neves, Eduardo Góes

• abstract in English | Portuguese

• text in Portuguese

• Portuguese (

pdf

epdf )

• OUTRAS ALEGRIAS: CACHAÇA E CAUIM NA EMBRIAGUEZ MBYÁGUARANI

Heurich, Guilherme Orlandini

• abstract in English | Portuguese

• text in Portuguese

• Portuguese (

pdf

epdf )

• CARTEIRA DE ALTERIDADE: TRANSFORMAÇÕES MAMAINDÊ

(NAMBIQUARA)

Miller, Joana

• abstract in English | Portuguese

epdf )

• text in Portuguese

• Portuguese (

pdf

• NOMES QUE (DES)CONECTAM: GRAVIDEZ E PARENTESCO NO RIO DE

JANEIRO

Rezende, Claudia Barcellos

• abstract in English | Portuguese

• text in Portuguese

• Portuguese (

pdf

epdf )

• A ANTROPOLOGIA HISTORICIZADA OU OS ÍNDIOS DE FENIMORE

COOPER: CLÁSSICOS E HISTÓRIA NO ENSINO DE ANTROPOLOGIA NO

BRASIL

Sanabria, Guillermo Vega

• abstract in English | Portuguese

• text in Portuguese

• Portuguese (

pdf

epdf )

Documenta

• "QUINHENTOS ANOS DE CONTATO": POR UMA TEORIA ETNOGRÁFICA

DA (CONTRA)MESTIÇAGEM

Goldman, Marcio

• text in Portuguese

• Portuguese (

pdf

epdf )

Reviews

• ARNOLD, Denise & ESPEJO, Elvira. 2013. El textil tridimensional: la

naturaleza del tejido como objeto y como sujeto. La Paz: Fundación

Interamericana / Fundación Xavier Albó / Instituto de Lengua y Cultura

Aymara. 375 pp.

Caballero, Indira Viana

• text in Portuguese

• Portuguese (

pdf

epdf )

• BECKER, Howard. 2015. Truques da escrita: para começar e terminar

teses, livros e artigos. Tradução de Denise Bottmann. Revisão técnica de

Karina Kuschnir. Rio de Janeiro: Zahar. 253 pp.

Lima, Cleverton Barros de

• text in Portuguese

• Portuguese (

pdf

epdf )

• CAIAFA, Janice. 2013. Trilhos da cidade: viajar no metrô do Rio de

Janeiro . Rio de Janeiro: 7Letras. 392 pp.

Bispo, Raphael

• text in Portuguese

• Portuguese (

pdf

epdf )

• MUSSI, Joana. 2014. O espaço como obra: ações, coletivos artísticos e

cidade . São Paulo: Annablume Editora/ Fapesp/ Invisíveis Produções.

259 pp.

Miranda, Ana Carolina Freire Accorsi

• text in Portuguese

• Portuguese (

pdf

epdf )

• PAXSON, Heather. 2013. The life of cheese - crafting food and value in

America . Berkeley/ Los Angeles / London: University of California

Press. 303 pp.

Dupin, Leonardo Vilaça

• text in Portuguese

• Portuguese (

pdf

epdf )

• SEEGER, Anthony. 2015. Por que cantam os K•sêdjê . Trad. Guilherme

Werlang. São Paulo: Cosac Naify. 320 pp.

Nonato, Rafael

• text in Portuguese

• Portuguese (

pdf

epdf )

All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed

under a Creative Commons Attribution License

Quinta da Boa Vista s/n - São Cristóvão

20940-040 Rio de Janeiro RJ Brazil

Tel.: +55 21 2568-9642

Fax: +55 21 2254-6695

[email protected]

MANA 21(3): 483-498, 2015 – DOI http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p483

DO DIREITO À CIDADE

AO FAZER-CIDADE.

O ANTROPÓLOGO,

A MARGEM E O CENTRO*

Michel Agier

Para introduzir esta reflexão, eu devo dizer logo de saída que o vínculo

que será estabelecido aqui entre etnografia das margens e antropologia da

cidade não pretende reproduzir a oposição radical ou mesmo “ontológica”

entre a marginalidade e a centralidade em si. Muito ao contrário, eu pretendo descrever uma dinâmica, uma dialética, uma relação necessária e, por

fim, certa continuidade entre uma e outra. Mais profundamente, eu desejo

implementar um método que permita pensar a universalidade da cidade

fora de qualquer pretensão normativa, ou seja, segundo uma concepção ao

mesmo tempo epistemológica e política. Baseada em pesquisa etnográfica

urbana, esta concepção defende a ideia de uma construção/ desconstrução

de seu objeto “cidade”, rejeitando qualquer definição a priori da mesma

enquanto ferramenta analítica. A questão seria antes: o que faz e desfaz a

cidade permanentemente? Ela conduz à divulgação de processos e portanto

à política que impulsiona o movimento necessário à sua existência, às suas

reprodução e transformação.

A cidade é um “objeto virtual”, escrevia Henri Lefebvre em Le droit à

la ville, no início de 1968 (Lefebvre 2009:97). Esta afirmação foi em seguida

verificada, indiretamente, na constatação de que o urbano ultrapassava a

cidade: o filósofo, por extrapolação da cidade existente, antecipava o nascimento de uma sociedade “completamente urbana” tanto quanto planetária (Lefebvre 1970). Isto conferiu mais força teórica e política à ideia de

uma virtualidade da cidade. Mais recentemente, o geógrafo David Harvey

observava, após Lefebvre, que o “direito à cidade” aponta no fundo para

“alguma coisa que já não existe”; é um “significante vazio”, ele escreve,

“tudo depende de quem lhe conferirá sentido” (Harvey 2011:42). Como em

eco, podemos observar que os atores dos movimentos sociais desta última

década, que reclamam o “direito à cidade”, não leram necessariamente a

obra de Henry Lefebvre... mas fizeram deste apelo um horizonte de sua

484

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

ação em meio urbano e transformando o urbano. Neste sentido, o que me

parece possível descrever, ao estudar o “fazer-cidade” dos citadinos, é de

que, de qual sentido e de que matéria é preenchido este significante vazio

denominado “direito à cidade”. E a resposta que eu proponho é a seguinte:

a cidade é feita essencialmente de movimento.

O princípio de relatividade pode ser aplicado à dinâmica urbana como

a todos os objetos da ciência social. Ele nos permite evitar os pensamentos normativos que, por sua vez, tendem a congelar as dinâmicas sociais.

De fato, para o universo urbano, assim como para o universo em geral, podemos evocar simultaneamente a relatividade no espaço (ela pode ser observada

quando postulamos a igualdade espistemológica entre todas as formas urbanas

assim como entre todas as culturas) e a relatividade no tempo (as cidades nascem, transformam-se ou desaparecem, como o demonstram sobre este último

aspecto as histórias de Detroit ou Filadélfia). Se a antropologia pode e tem

todo o interesse em se apoiar nesta teoria da relatividade urbana no tempo e

no espaço, é porque a dinâmica e a transformação podem ser reconhecidas

em um saber livre de amarras políticas, normativas e institucionais, como é o

saber antropológico. São portanto a descrição e a compreensão do movimento permanente de transformação urbana no tempo e no espaço que podem

constituir a contribuição do olhar antropológico sobre a cidade.

Este movimento é o de “fazer-cidade”. Ele é incitado por uma ausência

(“a cidade está morta”, escrevia Lefebvre) e é impulsionado por uma imagem: um mito perdido, um horizonte inatingível. De fato, não temos senão

cidades ideais ou cidades de ficção científica, dizia ainda Lefebvre (2009:110)

e, segundo o filósofo da cidade Jean-Christophe Bailly, nós vemos por trás

de qualquer cidade o “fantasma de um ideal perdido”. Da perda provém a

potência da virtualidade da cidade, horizonte de um “apelo” e de uma “exigência” (Lefebvre 2009:107). Horizonte aberto, é o movimento permanente

do “fazer-cidade” que pode nos permitir encontrar alguma coisa da cidade

que observamos nas experiências concretas do espaço.

Epistemologia do fazer-cidade

“Coisa humana por excelência”, a cidade é a “forma mais complexa e refinada da civilização”, escrevia Lévi-Strauss, mas ela lhe parecia ser também

o lugar de uma individualização extrema e de um borramento dos limites

sociais, atingindo o inapreensível caos.1 Multitude sem totalidade, a cidade

seria heterogênea demais para que o etnólogo conseguisse aceder à sua

complexidade sem se perder... ainda que seja também para ele, ocidental

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

que realiza seu trabalho de campo em lugares “exóticos”, o local em que

mantém sua vida privada, seu local de repouso. No melhor dos casos, a cidade

poderia ser — segundo as palavras irônicas que Lévi-Strauss utilizou para

seus próprios comentários sobre São Paulo, onde viveu de 1935 a 1939 —

o lugar para uma “etnografia de domingo” (apud Magnani 1999).

No entanto, esta abordagem etnográfica, fundada sobre a pesquisa

relacional, local e “micrológica” que pareceu justificar a suposta incompatibilidade entre a antropologia e a cidade imensa, complexa e impenetrável, é

precisamente aquela que torna possível, do meu ponto de vista, a elaboração

de uma antropologia da cidade.

Meu argumento é epistemológico: é a relação de construção e desconstrução entre o campo de pesquisa e o objeto de pesquisa que torna possível

um olhar antropológico sobre a cidade. Dito de outro modo, a resposta à

questão de saber se uma antropologia da cidade é possível se encontra no

coração mesmo do modo de conhecimento da antropologia, que constrói

e desconstrói seus objetos de pesquisa a partir de sua maneira particular,

empírica, relacional e reflexiva de apreender o “campo”. Em primeiro lugar,

porque esta abordagem permite descrever a cidade do interior por aquela

ou aquele que está implicada(o). “Eu só observo situações”, escrevia Jean

Bazin a propósito da pesquisa antropológica em geral, e precisava a propósito da “sociedade” (o que pode ser dito também a propósito da “cidade”):

“Não é uma coisa que eu possa observar”. Por mais distante ou pequena

que ela seja, o ponto de vista de Sirius não me é acessível” (Bazin 1996).

Minha própria abordagem deve muito às reflexões formuladas de maneira

pioneira por Gérard Althabe, segundo as quais a situação de pesquisa e

de comunicação vivenciada pelo etnógrafo é o que funda o ponto de vista

antropológico sobre a cidade — o “lugar” de onde se fala — , o que restitui

toda a potência analítica ao caráter relativo e subjetivo da etnografia.2

Podemos até mesmo reverter a nosso proveito o desconcerto dos urbanistas, dos sociólogos e de outros experts em estudos urbanos e em política

da cidade, segundo os quais a cidade se desfaz, diluindo-se no exterior até o

urbano “desterritorializado” e planetário, e fragmentando-se em seu seio segundo os princípios de um novo “urbanismo por afinidade” (Donzelot 1999).3

Podemos opor a este desconcerto as questões e a abordagem da antropo-lógica das cidades, já que buscam compreender a gênese e o processo da

cidade em geral. Elas visam descrever os começos da cidade por toda parte

onde ocorrem. Assim, a compreensão das cidades terá muito a ganhar ao se

dirigir não mais somente ao que se perde nos espaços da “não cidade”,4 mas

também ao que nasce ali mesmo, como expressão de uma dialética mais

geral do vazio e do pleno, do fraco e do forte.

485

486

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

Nesta pesquisa necessária, a exemplaridade das antropologias enraizadas no campo e sensíveis aos processos pode ser mais eficaz que a

“representatividade” dos dados estatísticos que dependem de definições a

priori externas, globais e normativas do que é — e do que não é — a cidade.

Dito de outro modo, há lugar, diante desta cidade “desfeita” e neste momento de crise urbana, para a imaginação e a representação de uma cidade

que seja o resultado da descrição da cidade pelo antropólogo, e que tenha

alguma chance de ser mais verdadeira que aquela produzida ou levada em

consideração pelas abordagens quantitativas, as representações gráficas e

as políticas urbanas. É o que denominei cidade bis, ideia que não é estranha

àquela das “cidades invisíveis” de Italo Calvino, enquanto ferramenta crítica

do “realismo sociológico” dos experts da cidade, ou seja, da crença de que

a cidade é uma coisa dada que se confunde com a realidade de tudo que se

passa ali. Ao falar em cidade bis, eu quis dizer que era possível “desenhar”

uma cidade múltipla, partindo do ponto de vista das práticas, das relações

e das palavras dos citadinos tais como o próprio pesquisador as observa, as

coleta e anota, direta e situacionalmente, e que esta cidade não é menos real

que aquela dos urbanistas ou dos administradores. É outra.

Partirei, portanto, da forma indutiva do raciocínio antropológico, que

vai do campo à teoria. Em qualquer pesquisa etnográfica, todo objeto se

define por um limite, que o distingue de um exterior e o faz existir. De modo

mais geral, é sempre sobre uma fronteira existente, na qual ganha sentido

a relação entre identidade e alteridade, que o “outro” começa a existir para

“mim” ou para “nós”. Podemos estender este princípio e considerar que o

lugar da fronteira, descentrado, é o quadro privilegiado para se observar e

compreender a existência de qualquer coisa.5 Se a cidade é um conjunto

de “coisas” (edifícios, bens, relações, agrupamentos, textos...) difíceis de

definir como “essencialmente” urbanos, este conjunto procede de limites ou

fronteiras que o cirscunscrevem e a partir dos quais ele comença a existir.

Contudo, se quisermos ser coerentes com esta concepção relativa, devemos

precisar de saída que as delimitações e as caracterizações de cada cidade

estudada em um dado momento não são nem eternas, nem definitivas.

Esta atenção à constituição de qualquer coisa por seu limite me leva

logicamente a apreender a cidade a partir do vazio deixado por sua não

existência, a partir de seu limite, de sua negação, de seu exterior e de sua

margem: “o menos longínquo de todos os alhures”, segundo a bela fórmula

do filósofo da cidade Jean-Christophe Bailly a propósito da periferia na

França (Bailly 2013). É o ponto de observação ideal do movimento e da passagem de um estado a outro, de um ambiente ou de uma condição a outra.

É o que me conduz a considerar que a etnografia das “margens” ou dos

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

limites é o método ideal para uma antropologia da cidade. Não a margem

como fato social, geográfico ou cultural, mas a margem como posição epistemológica e política: apreender o limite do que existe — e que existe sob

a aparência oficial e afirmada do realizado, do estabelecido, do ordenado,

central e dominante — permite perceber a dialética do vazio e do cheio e

descrever o que, a partir de quase nada ou de um estado aparentemente

caótico, faz cidade.

Um objeto exemplar, mas precário:

o fazer-cidade dos citadinos sem cidade

A partir de pesquisas etnográficas realizadas na África e na América Latina,

interesso-me por diferentes aspectos desta questão: a fundação da cidade

desde as margens urbanas — bairros populares ou “invasões”, estabelecimentos provisórios de migrantes, campos de refugiados — ou, para dizer

de modo mais geral, interesso-me por pensar a cidade a partir dos espaços

precários e de um certo despojamento de bens, de sentidos e de relações.

Existem múltiplas maneiras de se fazer cidade. Múltiplos processos nos

falam sobre um começo de cidade em geral, como aquele que me pareceu

possível evidenciar ao observar os campos de refugiados que considerei

como “rascunhos de cidade” (Agier 2011).

Detenhamo-nos um instante sobre o caso dos acampamentos de estrangeiros de Patras, na Grécia, e de Calais, no norte da França, duas cidades

portuárias nas quais os migrantes estabeleceram acampamentos que ficaram

de pé por 12 anos, no primeiro caso, e por seis anos, no segundo, antes de

sua destruição pela polícia em julho e setembro de 2009.6 Com o tempo, o

que emerge do interior desses locais precários, no lugar das primeiras tendas

e toldos emergenciais, são porções de cidade feitas de tela, sucata e madeira.

Tábuas de madeira ou gradis de arame roubados próximo ao porto servem

para fabricar as estruturas das cabanas. Estrados de madeira são dispostos

sobre o solo para isolar as tábuas, enquanto as paredes são isoladas graças

a placas de poliestireno dispostas lado a lado; o restante destas “paredes”

é feito de toldos de plástico e de papelão. Pedaços de carpete encontrados

pelas ruas se tornam tapetes, e patchworks de tecidos e de cobertores servem de cortina.

São citadinos ordenadores que aparecem nesses lugares nascidos

como refúgios, abrigos ou esconderijos no coração da Europa. O que fazem

se parece com o que denominamos, nos bairros periféricos da África, da

Ásia ou da América Latina, bairros “espontâneos”, “informais” ou em “au-

487

488

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

toconstrução”: as práticas e os saberes aprendidos e experimentados nas

situações sociais precárias são comparáveis. A partir da matéria-prima disponível (terra, água, madeira da floresta) ou da matéria residual de produtos

manufaturados (tábuas de madeira, estrados de madeira, toldos de plástico,

tecidos de sacolas, folhas metálicas de embalagens, placas de poliestireno

etc.) uma arquitetura dos acampamentos se desenvolve, como, aliás, uma

arquitetura das favelas ou dos bidonvilles.

Paradoxo desses “locais fora de lugar” (hors lieux), ao mesmo tempo

frágeis localmente, eles se estabilizam em uma dimensão supralocal. Assim,

após 12 anos de existência, o acampamento de Patras tornou-se um ponto

de referência para os migrantes, um ponto fixo em suas múltiplas rotas. Patras é conhecida de todos aqueles que tentam essas rotas, bem como o são

Zahedan (na fronteira entre o Irã, o Paquistão e o Afeganistão), Calais (no

norte da França), Roma (ver Mazzitelli 2012) ou a Gare de l’Est em Paris.

Estes locais tornaram-se, em parte, cruzamentos cosmopolitas: são as etapas

do percurso que têm o mundo como escala, um percurso sempre arriscado,

imprevisível que vai agora do Afeganistão (ou do Paquistão, ou do Irã) à

Europa, mas o exílio pode mudar de perímetro. É o caso do exílio africano

que se dirige principalmente à Europa (via Mediterrâneo ou leste da Europa),

mas que tende a se orientar, recentemente, em direção ao Oriente Próximo,

à América Latina e à Ásia, criando assim novas rotas e novos locais-etapas

nestes novos percursos.

Estes pontos de referência cosmopolitas nos percursos transnacionais

são também bastante locais e o são duplamente. Se eu me refiro a Patras e

a Calais, posso observar, antes de mais nada, que eles têm vários anos de

existência: uma pátina foi feita, recém-chegados encontraram habitats que já

estavam lá, já construídos e “habitados” e se inseriram como nos inserimos

em um “lugar antropológico” (Augé 1992). Este último já tem um pouco

de história (12 anos de existência em Patras, quase sete anos em Calais),

algumas relações internas (amizades tecidas e desenvolvidas nos momentos de espera, mas também rivalidades e tensões em Patras com os curdos

iraquianos ou sudaneses). Ele tem também uma identidade externa (em

Calais, é denominado “a floresta dos afegãos”, na Grécia, “o acampamento

de Patras”). Por fim, estes estabelecimentos já fazem parte da história das

cidades nas quais nasceram: histórias de conflitos e de solidariedades tanto

em Patras como em Calais.

Quando os conflitos colocam em cena habitantes das cidades de chegada, autodenominados “ribeirinhos” ou “autóctones”, assim como as autoridades administrativas, os apoios provêm de outros habitantes e de associações

destas cidades, que podem ser humanitárias, jurídicas ou políticas. Assim, o

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

acampamento de Patras deve seus 12 anos de existência (de finais de 1996

até a sua destruição pelo fogo e as retro-escavadeiras em julho de 2009) à

persistência de uma “tolerância” municipal, resultado de um acordo entre

a pressão de certos nativos pouco acolhedores, as associações de defesa

dos direitos dos estrangeiros e os migrantes em busca de uma via para um

porto/ fronteira e instalados no acampamento. Apesar do importante turn

over dos ocupantes, alguns puderam se estabelecer ali por até dois anos,

abrindo uma loja de restauração, de produtos de primeira necessidade,

trabalhando ocasionalmente nos laranjais vizinhos ou ainda ocupando posições de liderança. Mahmoud é apresentado como “líder” do acampamento.

Sua formação é de assistente social, mas lá, na migração, ele circula entre

Patras e Atenas. Ele é o proprietário de uma das duas lojas do acampamento.

Ele nos diz: “Patras é uma cidade fora da lei”.

Diferentemente desses acampamentos que encontramos nas fronteiras

e nos interstícios das cidades, alguns campos de refugiados são mais estabilizados e duram várias décadas (Agier 2014a). Nestes casos, é a forma

dos campos-cidades que emerge. A abordagem que adotei para lidar com

esses “locais fora de lugar” (hors lieux) é a de uma etnografia urbana dos

acampamentos. Aqui também a questão não tem qualquer conteúdo normativo ou evolucionista. Procuro dar conta das criações sociais, mudanças

culturais e eventualmente de novas formas políticas que aparecem, a partir

do momento em que as pessoas se encontram reunidas por um tempo indefinido em um dado espaço, qualquer que seja ele, e que pode ser considerado

como uma “implantação relativamente permanente e densa de indivíduos

heterogêneos”, segundo os termos utilizados por Louis Wirth para definir a

cidade nos anos 1930 (Wirth 1984). Procuro também compreender as transformações do espaço que esta situação implica: um acampamento que tem

cinco anos de existência já não é mais um alinhamento de tendas, ele pode

se assemelhar tanto a um imenso bidonville como pode fazer pensar em um

museu etnográfico onde cada um tenta, com os materiais que encontra por

ali, reconstituir o melhor possível seu habitat de origem. O resultado é, por

vezes, uma paisagem híbrida, os toldos de cor azul e branca da UNHCR7

recobrindo as frágeis construções feitas de galhos ou de terra, os tecidos dos

sacos nos quais se vê estampado “União Europeia” ou “USA” servindo de

cortina na entrada das tendas.

Esses processos de começo de uma cidade — e começo de uma vida

social, econômica, cultural, política inédita — podem ser comparados, por

exemplo, ao se passar de um campo de refugiados a uma favela, de um acampamento “autoinstalado” de migrantes “clandestinos”, aos antigos acampamentos dos comerciantes itinerantes na África (Dias 2013; Agier 2013).

489

490

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

Ocupação e favela. A política do acampamento

Na África e na América Latina, a proporção de urbanização dita “informal”

é, como sabemos, muito importante. Nestes contextos, a cidade, caso seja

apreendida inteiramente e segundo a igualdade epistemológica defendida

mais acima, pode ser descrita como um espaço multiforme e extremamente

precário. As palavras bidonville, slum ou favela ressoam por toda parte midiaticamente ou no plano político, mas são inoperantes e mesmo contraproducentes no plano do conhecimento. Trata-se da cidade, mas autoconstruída,

do habitat, mas em tábuas de madeira, em toldos plastificados ou de papelão,

que se transformará progressivamente utilizando materiais mais sólidos

(tijolos, cimento). Ao suspender qualquer julgamento cultural, estético ou

social, todas estas formas devem ser consideradas como partes do processo

da cidade em contextos de desigualdades.

Diante de algumas grandes favelas ou “complexos” de favelas do Rio de

Janeiro, podemos ser levados a comparar e a reconhecer uma forma urbana

atualmente conhecida no mundo inteiro por intermédio das mídias e da pesquisa, ou ainda pelas políticas públicas: aquela das “mega-slums”, uma forma

que compartilham também, por exemplo, os bairros e as zonas denominadas

Chalco na periferia da cidade do México, Agua Blanca em Cali, New Bell em

Douala, Dharavi em Mumbai e muitas outras ainda. Os termos genéricos que

as designam, slum ou bidonville e mais ainda “mega” têm o inconveniente

de estigmatizar globalmente a população que ali vive e torná-la muito mais

homogênea sociologicamente do que é na realidade. Por outro lado, eles revelam uma forma urbana amplamente disseminada nos países do Sul global.

E pode-se pensar que a publicidade que se faz deles os tira um pouco de sua

invisibilidade, o que pode contribuir para torná-los objeto de pesquisa e de

debate público.8 Mas para o pesquisador, nomear e classificar não diz nada,

é preciso descrever e compreender os processos cujas formas observamos e

que não são senão um momento. É o que eu gostaria de tentar agora, tendo

em mente a proposição que guia esta reflexão, a compreensão do fazer-cidade

como processo geral ou mesmo universalizável.

A qual cidade a “favela” dá nome? Se a favela é célebre no mundo todo

é por designar um processo universal de conquista do espaço. Ela encarna

uma modalidade de cidade como movimento. Favelas, slums, bidonvilles: é

preciso ao mesmo tempo esquecer e desconstruir as palavras para encontrar

o sentido dos processos que elas não fazem senão nomear.

No caso das “invasões” que estão na origem das favelas,9 alguém chegou

e ocupou um espaço vago. Em seguida, outra pessoa chegou, declarando ser

o proprietário ou ter um direito sobre esse espaço e disse: “eu te deixo ocupar

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

o espaço com a condição de que a gente entre em acordo sobre isto e aquilo”, por exemplo: “vocês serão minha clientela eleitoral!”. “Ok, de acordo”,

respondem os ocupantes, “nós seremos seus eleitores, mas com as seguintes

condições etc.”. Há uma negociação, mas, para que ela exista, é preciso que

em um dado momento alguma coisa tenha acontecido, uma comunidade em

movimento, pessoas que chegaram e fizeram o gesto político da ocupação.

Compreender o que se passou ali, ao se situar no interior da própria situação,

na experiência vivenciada, permite descrever de que modo, em um certo

momento, pessoas expressaram uma injustiça, com estas palavras, por exemplo : “nós não somos marginais; temos direito a um alojamento” (slogan do

movimento DAL — Direito ao Alojamento, na França), ainda que, uma vez

tendo ocupado o espaço, alguém chegue e lhes diga: “vocês são o meu curral eleitoral”. A negociação vem após o primeiro movimento, o da ocupação.

O que é importante compreender, me parece, é este agir ao mesmo tempo

político e urbano: ele marca uma linha de partilha entre antes e depois. Esse

movimento é uma tomada do espaço tanto quanto uma tomada da palavra,

é o momento político porque é aquele que cria uma situação radicalmente

nova.10 Eis por que os atores da margem, citadinos sem cidade, ocupam um

lugar à parte, precário mas exemplar nos movimentos que fazem a cidade.

A margem e o centro. O agir urbano como movimento e desejo

O fazer-cidade deve ser entendido como um processo sem fim, contínuo e

sem finalidade. Ele faz sentido no contexto de uma expansão contínua dos

universos sociais e urbanos. Eis por que parece possível elaborar a hipótese

teórica (e a aposta política) segundo a qual o fazer-cidade é uma declinação

pragmática, aqui e agora, do “direito à cidade”, sua instauração. O movimento é essencial nesta concepção da cidade como construção permanente.

Uma de suas declinações é o deslocamento. Este último já está presente

em outra noção que atravessa toda a proposição do “direito à cidade” de

Lefebvre, aquela da centralidade.

O movimento em direção ao centro desde as periferias e os subúrbios

ou as “zonas de miséria” é um deslocamento e uma conquista espacial em

certa medida. É o que ilustra a interpretação feita por Henri Lefebvre, retomada por David Harvey (2011), da Comuna de Paris de 1871 como uma luta

urbana mais que proletária. Pois a Comuna é um “desejo de revanche” e,

para alguns, “uma nostalgia do mundo urbano destruído por Haussmann”,

e ela estabelece uma relação com estratégias de controle e de modernidade

(Harvey 2011:14). Para este autor, a centralidade histórica desapareceu

491

492

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

atual­mente, mas há “um impulso em sua direção”. Este impulso em direção

a uma centralidade virtual encarnada pelo coração vital e pela identidade da

cidade, ao mesmo tempo desejo insaciável e movimento infinito da fronteira

em direção ao centro, é o motor do agir urbano.

Os debates recentes a propósito do conteúdo e das formas das lutas urbanas ganhariam força se pensassem a cidade a partir de espaços precários

da margem. Precariedade, mas exemplaridade do limite, como enfatizamos

mais acima. Assim, uma das questões políticas que se colocam na França

atualmente é a de saber se é preciso manifestar-se em passeatas e protestos

para obter alojamentos decentes para as famílias denominadas “roms”,11 ou

se é preciso defender e reforçar a instalação precária, urbanizá-la, ou seja,

torná-la mais habitável, ou mesmo confortável, e assim impor sua existência,

sua presença no mundo e na cidade.12

Esta questão conduz imediatamente a duas respostas, que se apresentam

geralmente em oposição. O que se deve fazer? Manifestar-se nas ruas contra

este tratamento de exceção — o “acampamento”13 — que questiona frontalmente o humanismo que reivindicam (em nome do pertencimento às “sociedades democráticas”) os mesmos que implementam essa governança urbana

de exceção para populações consideradas estrangeiras? Ou ajudar as pessoas

que ali estão a ocupar e a habitar o lugar para impor aos fatos sua presença

e seu reconhecimento? A alternativa pode não ser uma oposição, mas uma

política que se desdobra. É o que ilustra um fato observado na América Latina

nos acampamentos urbanos de migrantes, assim como nos antigos campos de

refugiados que se urbanizam na África, na Ásia ou no Oriente Próximo: a forma

“ ocupação ” tornou-se mundialmente uma das maneiras para os mais pobres

de fazerem reconhecer seu direito a estar ali. A ocupação urbana é um agir político cujo objeto é um direito humano e, ao mesmo tempo, um direito à cidade.

As duas formas são igualmente políticas, mas de modos distintos.

O movimento mais radical atualmente, aquele que faz com que ainda exista

a questão política do horizonte da cidade, é o que a faz existir não como

uma abstração, mas como uma imanência, uma construção em curso e em

movimento. Uma política do acampamento que se confunde com a política

em geral, no momento em que o mundo em geral se torna cada vez mais

urbano, até formar, em breve, uma imensa conurbação.

Conclusão

A antropologia do fazer-cidade abordada de um ponto de vista social, político e cultural, que quis expressar aqui, permite evidenciar três efeitos

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

do agir urbano, que podemos resumir, à guisa de conclusão, da seguinte

maneira:

Em primeiro lugar, ele permite a sobrevivência em um distanciamento

(um acampamento, uma invasão de um local vazio). É o gesto primeiro da

invasão entendida como desobediência e como ilegalidade assumida —

ainda que o termo invasão seja atualmente considerado “incorreto” pelos

meios associativos e acadêmicos, como, por exemplo, em Salvador, onde o

termo foi por muito tempo (até os anos 1990) considerado — e ainda continua

a ser na linguagem popular — equivalente a “favela”, no Rio de Janeiro, e

equivalente também a “invasión”, em castelhano, utilizado, por exemplo, na

Colômbia para designar os setores mais pobres e ilegais das periferias urbanas.

Em segundo lugar, o agir urbano continua na presença recalcitrante

sobre o próprio local deste distanciamneto (“eu ficarei aqui, não importa

o que haja”), sob a forma mais estabelecida, senão durável, da ocupação.

Em terceiro lugar, o agir urbano opera uma transformação urbana

graças a mecanismos duráveis de instalação. Nesta última configuração

podem ser destacadas três declinações possíveis a partir de três exemplos

quase simultâneos. Na França, o reconhecimento dos acampamentos denominados “roms” como “bidonvilles” é o objeto de uma luta semântica.

Esta última é levada a cabo por alguns assistentes socais, associações e

pesquisadores, por um lado, que defendem o termo “bidonville” e tendem

assim a uma urbanização da “questão rom”. Por outro lado, a polícia, os

governos distritais e o Ministério do Interior (mas também alguns assistentes sociais, associações e pesquisadores) utilizam os termos “campos”

e “acampamentos”, geralmente associados a “populações estrangeiras”;

neste caso, é o paradigma da segurança e eventualmente humanitário que

prevalece. Nesta mesma configuração da instalação e da transformação

urbanas, pode-se ainda notar a urbanização dos campos de refugiados

ou mesmo a reconstrução urbana planificada de campos de refugiados

palestinos destruídos no Líbano (Puig 2014), e por fim no Brasil, a legalização das favelas ou a política chamada de “favela-bairro”, que prevaleceu

desde a década de 1990 após um longo período de repetidas tentativas de

erradicação pelos poderes públicos.14

Na acumulação destes três efeitos de invasão/ ocupação/ instalação

encontra-se o movimento do direito à cidade enquanto direito de estar ali

e de ali levar uma vida urbana. É neste momento, nesta pragmática, que

o fazer-cidade se torna objeto real e observável do “direito à cidade”. Para

além da necessidade humana de fundação e refundação permanente dos

lugares, por mais precários que sejam, esta dinâmica da cidade e do agir

urbano mostra o estreito vínculo entre a mobilidade das pessoas e a expansão

493

494

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

urbana, esta última sendo uma condição para a sedentarização ainda que

provisória e da ancoragem local das pessoas em movimento.

Locais, particulares ou precárias, as práticas do fazer-cidade revelam

assim uma certa universalidade da cidade, no sentido de que deixam entrever

inícios, gêneses, processos e lógicas da cidade, cujo final não conhecemos.

Mas de qual cidade conhecemos o fim? Por mais monumentais, gigantescas, altas, densas, extensas, difusas ou disformes que sejam, todas as

cidades bem como todas as localidades estão destinadas à transformação,

que é uma forma de seu desaparecimento.

Recebido em 16 de setembro de 2015

Aprovado em 22 de outubro de 2015

Tradução de Roberta Ceva

Michel Agier é antropólogo, directeur d’études na École des Hautes Études en

Sciences Sociales (EHESS) e pesquisador no Institut de Recherches pour le

Développement (IRD). E-mail: <[email protected]>

Notas

* Este artigo é a versão escrita e aumentada da conferência “Da etnografia das

margens à antropologia da cidade”, proferida em 17 de outubro de 2014, no Colégio

Brasileiro de Altos Estudos (CBAE/UFRJ), no quadro do programa da cátedra francesa

do consulado da França na UERJ (Departamento de Antropologia). Eu agradeço a

Peggy Scremin (consulado da França), Patricia Birman (UERJ) e José Sergio Leite

Lopes (CBAE) por esta oportunidade.

Ver Claude Lévi-Strauss (1955). Yves Hersant (1999) a ele se refere na introdução ao dossiê “Lumières sur la ville”. José Guilherme Magnani (1999) dedica um

estudo à relação de Claude Lévi-Strauss com as cidades, particularmente brasileiras

e indianas. Ver também M. Agier (2011).

1

2

Ver particularmente Gérard Althabe (1990) e Althabe, Marcadet, de La Pradelle

e Sélim (1986). Na mesma perspectiva, ver igualmente de La Pradelle e Sélim (2000).

Mais recentemente, ver Lallement (2015).

3

Ver também Mongin (2005).

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

Ver Françoise Choay (2006), particularmente os textos reunidos na segunda

parte da obra, “O urbano”, pp. 129-251. Entre as várias obras sobre a violência da

segregação urbana, ver os trabalhos já clássicos de Teresa Caldeira (2000) sobre São

Paulo e de Mike Davis (1990) sobre Los Angeles.

4

5

Para uma apresentação do descentramento como postura epistemológica e

não culturalista, ver Agier (2015).

Ver Michel Agier e Sara Prestianni (2011). No caso do Brasil, ver o trabalho

pioneiro de Lygia Sigaud (2000).

6

7

[N.T.]: Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.

8

Para apresentações comparativas em escala regional ou global, ver Saglio-Yatzimirsky e Landy (orgs.) (2013); Davis (2006); Simone (2004).

“Invasão” é o termo utilizado em Salvador, Bahia, para designar o que no Rio

e em outros lugares denomina-se “favela”. Conservo este vernáculo, observando (retornarei a este ponto mais adiante) que o termo voluntariamente utilizado há alguns

anos pelas associações da Bahia não é mais “invasão”, mas ”ocupação”.

9

10

Jacques Rancière situa neste acontecimento preciso o momento constituinte

da política (1995).

[N. T.] “Rom” designa, na França, famílias de migrantes oriundas da Romênia ou da Bulgária e consideradas “nômades” em função de sua origem e cultura

historicamente comuns (ditos “ciganos” no Brasil).

11

12

Ver a obra Considérant qu’il est plausible que de tels événements puissent à

nouveau survenir (organizada por Sébastien Thiery, 2014b), obra coletiva e manifesto

organizado pela associação Perou após a destruição do acampamento denominado

“rom” de Ris-Orangis em abril de 2013. Ver igualmente Olivera (2011).

13

Ver Michel Agier, “L’encampement du monde” (2014b).

Esta inserção e esta estabilização do sujeito urbano outro, vindo da margem,

no tecido da cidade levam a outras questões e problemáticas relativas ao controle dos

espaços urbanos, das economias, das trocas e dos modos de vida na cidade. É o que

ocorre atualmente nas políticas ditas de “pacificação” nas maiores cidades brasileiras.

14

495

496

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

Referências bibliográficas

AGIER, Michel. 2011. Antropologia da ci-

dade. Lugares, situações, movimentos.

São Paulo: Editora Terceiro Nome.

___. 2013. Campement urbain. Du refuge

naît le ghetto. Paris: Payot.

___. (org.). 2014a. Un monde de camps.

Paris: La Découverte.

___. 2014b. “L’encampement du monde”.

In: M. Agier (org.), Un monde de camps.

Paris: La Découverte. pp. 11-28.

___. 2015. Migrações, descentramento e

cosmopolitismo. Uma antropologia

das fronteiras. São Paulo/ Maceió:

Unesp/ Ufal.

___. & PRESTIANNI, Sara. 2011. Je me

suis réfugié là! Bords de route en exil.

Paris: Éditions Donner Lieu.

ALTHABE, Gérard. 1990. “Ethnologie du

contemporain et enquête de terrain”.

Terrain, Carnets du Patrimoine Ethnologique, 14:126-131.

___; MARCADET, Christian; LA PRADELLE,

Michèle de & SÉLIM, Monique. 1993.

Urbanisation et enjeux quotidiens.

Terrains ethnologiques dans la France

actuelle. Paris: L’Harmattan.

AUGE , Marc. 1992. Non-lieux. Paris:

Seuil.

BAILLY, Jean-Christophe. 2013. La phrase

urbaine. Paris: Seuil.

BAZIN, J. 1996. “Interpréter ou décrire. Notes

critiques sur la connaissance anthropologique”. In : J. Revel & N. Wachtel (eds.),

Une école pour les sciences sociales.

Paris: Cerf/EHESS. pp. 401–420.

CALDEIRA, Teresa. 2000. City of walls:

crime, segregation, and citizenship in

São Paulo. Los Angeles: University of

California Press.

CHOAY, Françoise. 2006. Pour une anthropologie de l’espace. Paris: Seuil.

DAVIS, Mike. 2006. Planet of slums. Londres: Verso.

___. 1997 [1990]. City of quartz. Los Angeles,

capitale du futur. Paris: La Découverte.

DIAS, Amanda. 2013. Aux marges de la

ville et de l’État. Camps palestiniens

et favelas cariocas. Paris: Karthala.

DONZELOT, J. 2009. “La nouvelle question

urbaine”. In: La ville à trois vitesses,

et autres essais. Paris: Éditions de La

Villette. pp. 29-52.

GRAFMEYER, I. Joseph (orgs.). 1980.

L’École de Chicago. Naissance de l’écologie urbaine. Paris: Aubier.

HARVEY, David. 2011. Le capitalisme

contre le droit à la ville. Néolibéralisme,

urbanisation, résistances. Paris: Éditions Amsterdam.

HERSANT, Yves. 1999. “Lumières sur la

ville”. Le genre humain, 34.

LALLEMENT, Emmanuelle. 2015. “Ethnologists of the city: history of an object

and of disciplines”. In: Sophie Chevalier (org.), Anthropology at the crossroads: the view from France. Londres:

Sean Kingston Publishing.

LA PRADELLE Michèle de. 2000. “La ville

des anthropologues”. In: Th. Paquot;

M. Lussault & S. Body-Gendrot (orgs.),

La ville et l’urbain. Etat des savoirs.

Paris: La Découverte. pp. 47-56.

LEFEBVRE, Henri. 1970. La révolution

urbaine. Paris: Gallimard.

___. 2009. Le droit à la ville. Paris: Economica/Anthropos.

LÉVI-STRAUSS , Claude. 1955. Tristes

tropiques. Paris: Plon.

MAGNANI, José Guilherme Cantor. 1999.

“As cidades de Tristes Trópicos”. Revista de Antropologia, 42(1-2):97-111.

MAZZITELLI, Adriana Goni. 2012. “Rome:

l’immigration au secours de la ville

éternelle”. Trad. Agnès Sander). Métropolitiques, 25. Disponível em:

http://www.metropolitiques.eu/Rome-

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

limmigration-au-secours-de.html.

Acesso em: 16/08/2015.

MONGIN, Olivier. 2005. La condition

urbaine. La ville à l’heure de la mondialisation. Paris: Seuil.

OLIVERA, Martin. 2011. Roms en (bidon-)

ville. Paris: ENS Éditions.

PUIG, Nicolas. 2014b. “Nahr al-Bared

(Liban). Le camp et ses doubles”. In:

M. Agier (org.), Un Monde de camps.

Paris: La Découverte. pp. 211-229.

RANCIÈRE, Jacques. 1995. La mésentente. Paris: Galilée.

SAGLIO-YATZIMIRSKY, Marie-Caroline &

LANDY, Frédéric (orgs.). 2013. Megacity slums: social exclusion, space and

urban policies in Brazil and India.

Londres: Imperial College Press.

SIGAUD, Lygia. 2000. “A forma acampamento: notas a partir da versão pernambucana”. Novos Estudos Cebrap, 58:

73-92.

SIMONE, Abdumaliq. 2004. For the city

yet to come. Changing African life in

four cities. Durham: Duke University

Press, pp. 251-277.

THIERY, Sébastien. 2014. Considérant

qu’il est plausible que de tels événements puissent à nouveau survenir.

Paris: Post-Éditions.

WIRTH, Louis. 1984 [1938]. “Le phénomène urbain comme mode de vie”. In:

Yves Grafmeyer & Isaac Joseph (orgs.),

L’école de Chicago. Paris: Aubier.

497

498

DO DIREITO À CIDADE AO FAZER-CIDADE

Resumo

Abstract

Neste artigo, proponho definir a antropologia da cidade como a exploração

etnográfica e a compreensão reflexiva das

situações, dos lugares e dos movimentos

que “fazem cidade”. Fazer-cidade é o

meio para a instauração do “direito à cidade”, aqui e agora. De acordo com esta

concepção, algumas práticas polêmicas

ou eventualmente minoritárias (invasões,

ocupações) ganham um sentido radical

de um ponto de vista teórico, pois fazem

nascer – a partir das margens, das fronteiras, do precário, do vazio e da desordem –

um desejo e um apelo em direção a um

horizonte de cidade sonhada, virtual ou

ideal. O movimento do fazer-cidade é

incitado por uma ausência (ao se afirmar

que “a cidade está morta”) e impulsionado

por uma imagem, um mito perdido, um

horizonte ainda que inatingíveis. Neste

contexto e segundo um princípio geral

de relatividade, a antropologia da cidade

não produz nem se refere a nenhuma

definição normativa da cidade em si, mas

a concebe como o movimento contínuo de

sua construção e desconstrução.

Palavras-chave Cidade, Margens, Acampamentos, Favelas.

In this article, I define the anthropology

of the city as an ethnographic exploration and reflexive understanding of the

situations, places and movements that

“make the city ”. City-making is the

means for the instauration of the “right to

the city” in the here and now. According

to this view, certain polemical or, perhaps, minority practices (invasions,

occupations) attain a radical sense from

a theoretical point of view, since they

give birth – from the edges, the frontiers,

the precarious, the empty and the disorder – to a desire and a demand for a

dream city, whether virtual or real. The

movement of city-making is incited by

an absence (in the claim that “the city

is dead”) and driven by an intangible

image, a lost myth, a horizon. In this

context, and according to a general

principle of relativity, the anthropology

of the city neither produces nor refers to

any normative definition of the city per

se, but conceives it as the continuous

movement of its own construction and

deconstruction.

Key words City, Edges, Camps, Favelas.

MANA 21(3): 499-525, 2015 – DOI http://dx.doi.org/10.1590/0104-93132015v21n3p499

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS

PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI

NO LESTE DA AMAZÔNIA*

Fernando Ozorio de Almeida

Eduardo Góes Neves

Não se acabou aqui a missão mas, continuando pelo (Tocantins) rio acima,

chegaram os padres ao sítio dos Tupinambás, donde haverá três anos tínhamos

trazido mil e duzentos índios, que todos se batizaram logo e, por ser a mais guerreira nação de todas, são hoje gadelha dessas entradas (Pe. Vieira 1997 [1659]).

Introdução

A família linguística Tupi-Guarani é uma dentre as dez famílias pertencentes ao tronco Tupi (Rodrigues & Cabral 2012; Urban 1992). Ao contrário

das demais famílias desse tronco, os Tupi-Guarani tornaram-se conhecidos

historicamente por terem sido grupos dessa família (aqui denominados de

maneira ampla, como Tupinambás), os primeiros a fazer contato com os

europeus, no que seria o início do período colonial, e também pelo imenso

território ocupado por esses grupos então: no litoral Atlântico desde o cabo

de São Roque, ao norte, até o Trópico de Capricórnio, ao sul, assim como

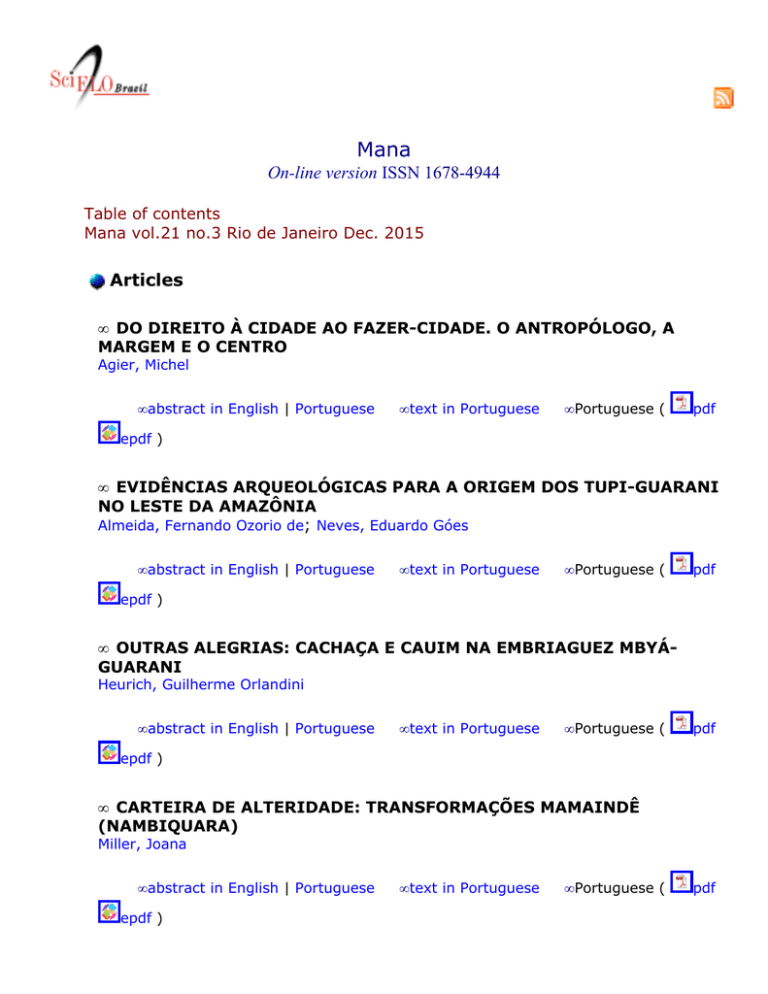

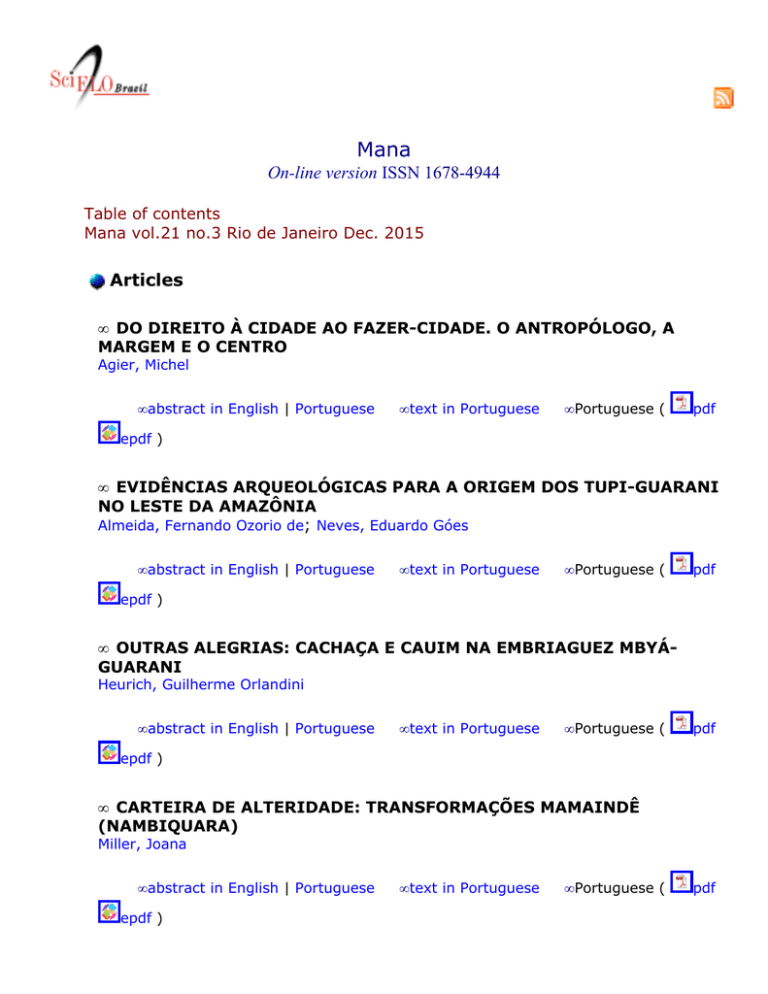

extensas áreas do planalto meridional e entorno (Brochado 1984; Fig. 1).

Dados linguísticos (e.g. Migliazza 1982; Rodrigues 1964; Walker et al.

2012), resultantes de análises léxico-estatísticas, são unânimes em apontar

o sudoeste da Amazônia, na bacia do alto rio Madeira, como o centro de dispersão dos povos Tupi. Os poucos dados arqueológicos existentes para essa

região (e.g. Cruz 2008; Miller 2009; Zimpel Neto 2009) parecem corroborar

esta hipótese. Entretanto, não há documentação que ateste a presença de

grupos Tupi-Guarani na bacia do alto Madeira para mais de alguns séculos.

Os únicos Tupi-Guarani do sudoeste amazônico, os Kagwahiva de Rondônia e

os Guarani das terras baixas bolivianas, migraram durante o período colonial

para essa região, respectivamente da bacia do Tapajós (Menéndez 1981/82;

Nimuendajú 1948) e da região do Chaco (Métraux 1927; Ramirez 2006).

500

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA

O sudeste amazônico — designação que aqui inclui os médios e baixos

cursos dos rios Xingu e Tocantins, áreas de interflúvio e o entorno desses

rios — possui a maior variabilidade linguística entre os falantes de línguas

tupi-guarani (Mello & Kneip 2006; Rodrigues 1984/85), assim como uma

imensa variabilidade arqueológica (Almeida 2008, 2011, 2013; Garcia 2012;

Pereira et al. 2008; Silveira et al. 2008), incluindo uma extensa cronologia

com datas próximas ao início da era cristã. Portanto, se a diversidade cultural e linguística no tronco Tupi leva os pesquisadores a considerarem o

sudoeste amazônico como centro de dispersão dos falantes de línguas tupi, a

diversidade cultural e linguística dentro da família Tupi-Guarani igualmente

permitiria considerar a possibilidade de que o sudeste amazônico tivesse sido

o centro de dispersão dos grupos dessa família. O presente artigo pretende

argumentar a favor desta hipótese.

Tal argumentação se dará mediante uma comparação de elementos politéticos relacionados, em especial, com características das cerâmicas arqueológicas, padrões de reocupação e formato dos assentamentos desses grupos.

O uso deste conceito visa superar alguns dos dilemas relativos à possibilidade

de identificação de categorias étnicas ou linguísticas no estudo do registro

arqueológico. Tal discussão remonta à arqueologia do início do século XX e não

será aqui reapresentada (Trigger 1989). Nossa perspectiva é a de que, malgrado

as inúmeras mudanças demográficas, culturais e políticas que resultaram da

conquista e da colonização europeias sobre os povos indígenas, é possível a

identificação de uma série de variáveis que têm consistência diacrônica, às

vezes em escalas milenares, que permitem o estabelecimento de conexões

entre padrões etnográficos e arqueológicos (Neves 2011). Tais variáveis podem, por exemplo, ser identificadas no estudo de cerâmicas arqueológicas.

Para compreender o que se quer dizer com “elementos politéticos”, será

tomada emprestada a descrição das Polythetic features feita por David Clark

(1978; cf. Adams & Adams 1991; Needham 1975). Para o autor, é possível

definir um grupo de entidades por uma série de propriedades de forma que:

(I) cada entidade possua um número alto, mas não específico, de um conjunto particular de atributos; (II) cada atributo seja compartilhado por um

alto número de entidades; (III) nenhum atributo necessariamente pertença

a todas as entidades do grupo (Clark 1978:36-37).

Processos de transmissão de conhecimento na produção de objetos, bem

como a noção de “comunidades de prática”, são centrais para a compreensão

de dinâmicas politéticas. Segundo Bowser e Patton (2008:108), a noção de

comunidades de prática provém da ideia de que o aprendizado de uma técnica ou conjunto de técnicas envolve processos de socialização que não têm

significado fora do campo da prática (Ingold 1996:26). Assim, as atividades

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA

educativas não abarcam apenas a transmissão de informação, mas também

motivações para a integração dos indivíduos que, no processo de aprendizagem, atingem competências práticas definidas coletivamente, assumindo

novos papéis em face de tais competências (Bowser & Patton 2008:108).

Nesse contexto, as atividades educativas (de transmissão) teriam um

caráter contraditório, uma vez que apresentam as ferramentas para adaptar

e transformar a ordem, ao mesmo tempo em que reforçam e legitimam essa

ordem (Calhoun 2011:5). A aquisição do conhecimento não seria monotética, a simples repetição de ideias e ações, mas politética, uma coerente

reprodução de elementos combinados, sem a necessidade de que nenhum

desses elementos esteja presente o tempo todo. Além disso, o conhecimento

politético permite a existência de múltiplos significados para um mesmo

objeto (:21). Como resultado, a própria identidade de um grupo, no tempo

e no espaço, deve ser considerada politética (Degoy 2008:199).

A continuidade de práticas e ideias no mundo material não pode se resumir à transmissão de conhecimento de geração para geração, uma forma de

conservadorismo, uma propensão de imitar o estilo de uma geração anterior.

Em sociedades tradicionais, a tendência é que parte dos elementos politéticos permaneça, mas, ainda assim, o grau de permanência vai variar com

o contexto e com as diferentes histórias individuais e coletivas. A repetição

politética tende a fixar os significados e reduzir a autonomia para a inovação

(Chernela 2008:144). Para que o estilo (e a identidade) seja reconhecido,

precisa ser reconhecível, não podendo ser alterado de forma drástica (:148)

Os atributos politéticos da cerâmica da Tradição1 Tupi-Guarani são o uso

de antiplástico de caco moído e/ou mineral, a presença de vasos compostos

(um ângulo na parede) ou complexos (dois ou mais ângulos nas paredes), com

base convexa ou ovalada (com exceção dos grandes pratos planos para assar

mandioca), vasilhas com decorações plásticas corrugadas, unguladas, digitadas,

raspadas, escovadas, decorações estas quase sempre encontradas no exterior

do vaso, assim como decorações pintadas em vermelho, preto e branco, que

aparecem como banhos, faixas e/ou motivos geométricos, dentro ou fora dos

vasos. Urnas funerárias também são comuns e, em geral, consistem na reutilização de uma grande panela (muitas vezes corrugada) coberta por uma tampa,

vasos relacionados ao preparo e ao consumo de bebidas alcoólicas (Brochado

1984; Buarque 2010; La Salvia & Brochado 1989; Noelli & Brochado 1998).

A principal premissa dessa proposta é que por mais que as correlações

entre cultura material e línguas sejam extremamente complexas e conjunturais,

não se pode negar que existe uma relação entre a transmissão de conhecimento, a linguagem e os elementos estilísticos (i.e., uma coerência de elementos

politéticos). Não se trata, portanto, de indagar sobre possíveis correlações entre

501

502

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA

línguas e grupos de objetos, mas sim em quais contextos é possível investigar

como operaram tais correlações. No presente caso, pode-se argumentar que,

se há um exemplo didático de correlação língua e cultura material na história

das sociedades indígenas sul-americanas, este é o caso dos Tupi-Guarani.

Assim, do mesmo modo que autores como Fausto (1992) e Viveiros de Castro

(1986) utilizaram a etnografia de grupos Tupi-Guarani para interpretar dados históricos desses grupos, muitos fenômenos documentados histórica ou

etnograficamente podem auxiliar na interpretação dos dados arqueológicos.

Figura 1 – Localização aproximada dos principais agrupamentos

de falantes de línguas tupi-guarani na época do contato

Tupi

Guarani

Tupinambá da Mata Atlântica

Tupinambá da Amazônia

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA

Histórico de pesquisas sobre a arqueologia dos Tupi-Guarani

Desde meados do século XIX, estudiosos buscam compreender os processos e os mecanismos que permitiram aos grupos falantes de línguas

da família Tupi-Guarani ocupar vastas áreas das terras baixas da América

do Sul. Tais pesquisas foram iniciadas por von Martius, mas foi von den

Steinen quem observou semelhanças linguísticas e culturais que permitiam unificar os diversos grupos Tupinambá e Guarani (Noelli 1996,

1998, 2008). Foi também von den Steinen o primeiro estudioso a apontar o

sudeste amazônico — no caso, o alto Xingu — como o centro de dispersão

dos povos Tupi-Guarani:

Será, portanto, de importância decisiva para o problema da emigração tupi

saber se nas cabeceiras do Xingu, no Planalto Central, onde mais ou menos se

encontra o ponto geográfico central da irradiação tupi, ainda existam tribos tupi.

Admitindo que ali ainda elas existam, será necessário saber quais dialetos tupi

se aproximam principalmente dessas tribos incólumes de qualquer civilização

até hoje, através de sua linguagem, se colocam numa categoria próxima dos

primeiros tupinambás, encontrados antigamente pelos descobridores (von den

Steinen 1942:374, grifo nosso).

Uma das sínteses clássicas dos dados históricos desses grupos cultural

e linguisticamente relacionados foi a produzida por Alfred Métraux para o

Handbook of South American Indians vol. III (1948). A designação Tupinambá, utilizada por Métraux, cobria todos os índios falantes de línguas da família

Tupi-Guarani, desde a boca do Amazonas até Cananeia, nas proximidades

do Trópico de Capricórnio, assim como alguns grupos que habitavam áreas

próximas ao litoral.

Um dos primeiros comentários de Métraux foi que, por mais próxima que fosse a relação entre esses grupos, havia paradoxalmente uma

ligação de animosidade entre um grupo e outro. Animosidade que era

colocada em prática durante os intermináveis conflitos entre os grupos

que, por sua vez, terminavam em um clímax ritualístico: os derrotados

sendo servidos como prato principal (cf. Fernandes 1970). A descrição

de Métraux ainda indica que a economia desses grupos era baseada na

agricultura, e que a mandioca era a principal planta cultivada. Além da

agricultura, eles viviam da coleta, da caça e da pesca. As aldeias eram,

segundo o autor, localizadas em topos de morro, com quatro a oito casas

dispostas em torno de uma praça central, cada uma comportando até

503

504

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA

200 pessoas. Algumas aldeias possuíam valas e paliçadas para defesa.

As casas comunais eram ocupadas por pessoas relacionadas por sangue

ou casamento. Cada casa comunal tinha um chefe. Acima de todos, estava

o chefe da aldeia (Métraux 1948).

Ainda de acordo com Métraux, dentro de cada casa eram encontradas

redes para dormir, bancos de madeira, cestaria e cerâmica. Outros objetos

eram os ornamentos de pena, o estojo peniano, contas, colares, arcos e flechas e os barcos. Em muitos casos, a relação dos Tupinambá com as canoas

que produziam foi central para a interpretação das dinâmicas desses grupos.

Na visão de Métraux, as canoas serviriam para pescar, para atacar inimigos

e, por que não, para se deslocar (e expandir) rapidamente.

Essa visão era coerente com o panorama tecido por Nordenskiöld

(1930), que via nas três grandes bacias hidrográficas na América do Sul

(Amazonas, Orinoco e Paraná) uma rede de conexões que teria permitido

grandes movimentos populacionais pelo continente. Panorama que seria

adaptado por Lowie e Steward para o Handbook of South American Indians,

sintetizando o conceito de Floresta Tropical (Neves 2008:360). Tal visão

também estava presente, de certa forma, no “modelo cardíaco” elaborado

por Lathrap (1970) e desenvolvido por Brochado (1984, 1989), que oferecia

uma proposta para a compreensão da história de longa duração dos grupos indígenas nas terras baixas da América do Sul, com destaque para os

Tupinambá e para os Guarani. Nesse modelo, tais grupos, representados

arqueologicamente pela Subtradição Tupinambá e pela Subtradição Guarani (respectivamente), seriam descendentes de antigas populações do

tronco Tupi que teriam se expandido a partir da Amazônia central. Nesta

região, assim como por quase toda a calha do rio Amazonas e por alguns

dos seus principais afluentes, esses antigos grupos Tupi produziriam

vestígios materiais ligados à Tradição Polícroma Amazônica (TPA). Nesta

perspectiva, e do ponto de vista arqueológico, as Subtradições Tupinambá

e Guarani seriam identificadas ao longo do litoral atlântico, nas áreas de

mata atlântica, nos vales do sul do Brasil e no entorno deste, e em algumas

outras regiões (Noelli 1996, 1998, 2008). Tais agrupamentos possuiriam

uma cultura material semelhante, o que permite falar em uma Tradição

Tupi-Guarani.2 Além disso, nesta visão, o eixo desse processo teria seguido

vias fluviais ou costeiras.

Embora os dois modelos (propostos por Métraux e por Brochado e

Lathrap) trabalhem com o potencial de redes fluviais para a dispersão dos

Tupi-Guarani, há uma diferença de temporalidade fundamental na compreensão desses fenômenos de movimentos dos Tupi-Guarani por parte dos

dois autores: Métraux (1927) via os caminhos fluviais como um mecanismo

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA

Figura 2 – Modelo de dispersão dos Tupinambá e Guarani proposto por Brochado (1984)

que permitiria uma série de movimentos rápidos, de migração, que teriam

auxiliado os Tupi-Guarani a se dispersarem por amplas regiões em um espaço curto de tempo, alguns séculos antes da conquista europeia. Tal ideia

foi posteriormente adaptada por Meggers (1974, 1977, 1982), por um viés

em que mudanças climáticas teriam impulsionado os movimentos (vide a

seguir). Brochado e Lathrap (1982; Fig. 2), no entanto, viam os rios como

veículos de uma gradativa expansão dos Tupi-Guarani, ligada a um processo

de aumento populacional derivado de uma agricultura de várzea, em que

novos espaços seriam ocupados sem que os antigos fossem abandonados, em

um longo processo que começou antes do início da era cristã (Noelli 1996).

Não foi atribuída relevância alguma à terra firme. Brochado e Lathrap não

505

506

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA

acreditavam que áreas de terra firme pudessem sustentar ocupações indígenas densas e sedentárias, como o que parece ter ocorrido com os grupos

Tupinambá da Amazônia. Em um famoso e não publicado artigo cult, estes

autores afirmaram:

[…] as populações da terra firme são populações fracassadas. Elas podem ser um

tormento para as populações da várzea. Elas podem servir como um mecanismo

utilizado pelas populações da várzea explorarem os recursos da terra firme. [...].

Entretanto, as populações da terra firme, com raras exceções, permaneceram

estáticas, tanto no sentido demográfico, quanto no sentido evolutivo (Brochado

& Lathrap 1982, trad. nossa).3

Naquela época, Brochado quase não tinha dados arqueológicos sobre

ocupações tupi-guarani na Amazônia em áreas de terra firme, na região

sudeste desta floresta. Nos últimos anos, no entanto, pesquisas nessas áreas

(Almeida 2008; Almeida & Garcia 2008; Garcia 2012) sugerem que as bacias

do baixo Tocantins e Xingu já estavam amplamente ocupadas no final do

primeiro milênio d.C. por grupos falantes de línguas tupi-guarani, ou seja,

muito antes do início da conquista europeia. Tais ocupações são classificadas por nós como partes de uma Subtradição Tupinambá da Amazônia que,

somada às Subtradições Guarani (sul do Brasil e entorno) e Tupinambá

da mata atlântica (os que habitavam a costa brasileira e áreas adjacentes)

formariam a grande Tradição Tupi-Guarani. A denominação Tupinambá da

Amazônia é em parte derivada da indicação feita por Vieira (1997 [1655 a

1659]), de que o médio Tocantins era a terra das nações Tupinambá, e por

von den Steinen (1942), que sugeriu o alto Xingu como centro de dispersão

dos Tupinambá, e em parte pelas relações cosmológicas homólogas verificadas entre os Araweté (Tupi-Guarani da Amazônia) e os Tupinambá do litoral

(Viveiros de Castro 1986).

Esse agrupamento (Subtradição Tupinambá da Amazônia) não tem a

homogeneidade cultural e linguística observada nos Guarani (e.g. Noelli

1993), tampouco a dos Tupinambá do litoral, como se viu no relato produzido

por Métraux. Essa Subtradição parece abranger pelo menos dois subconjuntos linguísticos, conforme designado por Rodrigues (1984/85:39-40), mas

ela pode ser ainda mais ampla. No entanto, não parece ser necessário que

os agrupamentos arqueológicos e linguísticos se encaixem com perfeição,

até porque o próprio Rodrigues (1984/85:48) admite que seus subconjuntos

são mais um ensaio do que uma classificação rigorosa. Classificações mais

aprimoradas, tanto da arqueologia quanto da linguística, dependem do

constante desenvolvimento interdisciplinar de ambas.

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA

Os Tupi-Guarani no sudeste da Amazônia

Neste mesmo ano os padres mandaram uma embaixada (como cá dizem) à

nação dos Tupinambás, que dista trezentas léguas pelo mesmo rio (Tocantins)

acima, e é a gente mais nobre e mais calorosa de todas estas terras [...] (Pe.

Vieira 1997 [1655]).

Figura 3 – Tigela pintada com motivo antropomorfo

(Subtradição Tupinambá da Amazônia)

Interpretar a cronologia de ocupação dos Tupi-Guarani no sudeste da

Amazônia sempre foi um tema espinhoso para os arqueólogos (e.g. Araújo-Costa 1983; Brochado 1984; Prous 1992). Até recentemente, por exemplo, havia

uma única datação radiocarbônica para a região do baixo Tocantins (Simões

& Araújo-Costa 1987), apontando uma cronologia recente de ocupação, por

volta do século XVI d.C. Se interpretada sem o auxílio dos dados linguísticos,

esse resultado limitado poderia sugerir que os Tupi-Guarani ocuparam essa

região no período colonial, ou seja, seriam descendentes dos Tupinambá que

migraram de regiões costeiras em virtude do contato com os europeus. Tal hipótese, coerente à luz dos dados então disponíveis, chegou a ser cogitada em

estudos sobre grupos Tupi (Laraia 1984/85:26). Entretanto, os dados arqueológicos mais recentes do baixo Tocantins (Fase Tauarí retrabalhada por Almeida

[2008, 2013]) e Xingu (as fases Arara e Pacajá definidas por Perota [1992]), e

da região de interflúvio desses rios (a Fase Itacaiúnas, retrabalhada por Garcia

[2012]; Pereira et al. [2008]; Silveira et al. [2008]) deixam claro que esses grupos habitavam a região centenas de anos antes da chegada dos portugueses.

507

508

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA

Figura 4 – Urna funerária encontrada na região de Santa Cruz, baixo Tocantins

(Subtradição Tupinambá da Amazônia). Foto: Marlon Prado, acervo FCCM

A cerâmica da Subtradição Tupinambá da Amazônia possui uma série

de elementos em comum com as Subtradições Tupinambá da Mata Atlântica

e Guarani (meridionais), como o uso de roletes para confeccionar os vasos, o

uso de antiplástico em grande quantidade na pasta, uma queima predominantemente incompleta (com núcleo escuro), um tratamento de superfície

nem sempre finalizado com um alisamento fino, a presença de vasos com

um ou mais ângulos na parede (Fig. 4), incluindo as grandes panelas (provavelmente) para preparo e as tigelas (com ombro pintado) para o consumo de

bebidas fermentadas (Fig. 6), decorações corrugadas, unguladas, digitadas,

escovadas e policrômicas (vermelho, branco, preto, amarelo, marrom etc.;

Fig. 7). Os dados do interflúvio Xingu-Tocantins (e.g. Silveira et al. 2008) e do

baixo Tocantins (encontradas no acervo da FCCM4) indicam que a presença

de urnas funerárias (como nas demais subtradições) também é elemento

presente na Subtradição Tupinambá da Amazônia (Fig. 4).

Os motivos pintados ou incisos na cerâmica são bastante semelhantes

aos encontrados nas subtradições Tupinambá do litoral (e.g. Buarque 2010;

Prous 2005, 2010) e Guarani (La Salvia & Brochado 1989; Neumann 2008),

incluindo motivos antropomorfos (Fig. 3) e em grega (Fig. 5). Os motivos em

grega são observados etnograficamente entre os Tupi-Guarani da Amazônia,

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA

como nos Asurini; tais motivos são realizados de maneira análoga na cerâmica,

no corpo e em outros objetos rituais, como o chocalho xamânico e a flauta

(Müller 1985; 1990), ou seja, aparentemente há elementos estilísticos presentes na cerâmica arqueológica, que estavam difundidos de forma ampla em

vários aspectos culturais dos Tupi-Guarani da Amazônia — o pervasive style

definido por DeBoer (1991:148) — de maneira análoga ao que se documentou

historicamente junto dos Tupinambá do litoral (Abbeville 1975 [1614]; Évreux

2002 [1615]; Souza 2001 [1587]; Staden 1974 [1557]; cf. Fernandes 1970).

Figura 5 – Cerâmica pintada da Subtradição Tupinambá da Amazônia

(Fase Tauarí), com motivos em grega

Todavia, há algumas diferenças claras entre as subtradições, como

a utilização de antiplástico mineral pela Subtradição Amazônica em face

das demais, em que o antiplástico predominante é o caco cerâmico moído.

A espessura dos vasos também tende a ser mais fina na cerâmica tupinambá

da Amazônia do que nas demais. Vasos com bordas vazadas (prováveis vasos

chocalho utilizados em rituais) também são frequentes na Subtradição Amazônica e estão praticamente ausentes na cerâmica tupinambá do litoral e na

guarani. Por fim, as possibilidades de executar a decoração policrômica no

vaso parece ter sido mais ampla para os Tupinambá amazônicos do que para

os demais, incluindo linhas espessas vermelhas ou brancas que poderiam ser

executadas dentro ou fora dos vasos. Os grupos Tupi-Guarani da Amazônia

parecem ter optado, no momento de executar motivos finos nos seus vasos,

pela utilização de decorações incisas, técnica esta pouco utilizada nas demais

subtradições. Em resumo, há elementos que permitem unir essas indústrias

em uma mesma tradição, ao mesmo tempo em que há elementos que permitem dividir geograficamente as indústrias em diferentes subtradições.

A Subtradição Tupinambá da Amazônia, por sua vez, tem uma significativa variabilidade interna. Os trabalhos realizados pelo Pronapaba

(Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas da Bacia Amazônica), nas

509

510

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA

décadas de 1970 e 1980, demonstraram com grande coerência as diferenças

entre as fases ligadas à “tradição Tupiguarani”: fases Tauarí e Tucuruí, no

baixo Tocantins (Araújo-Costa 1983; Meggers5 1992a, 1992b; Miller et al.

1992; Simões & Araújo-Costa 1987); Fase Itacaiúnas no interflúvio Xingu/

Tocantins (Figueiredo 1965; Simões 1986; Simões, Corrêa & Machado 1973),

e fases Arara e Pacajá no rio Xingu (Perota 1992). Essas subdivisões, que

têm um caráter muito mais espacial do que cronológico e que são calcadas

basicamente em variações de atributos cerâmicos, podem aumentar à luz

de novos dados. As diferenças internas dentro da Fase Itacaiúnas fornecem

um exemplo de que as classificações ainda são incipientes e que novos

agrupamentos internos podem surgir.

Figura 6 – Formas compostas ou complexas do sítio Bom Jesus 6, Fase Tauarí,

Subtradição Tupinambá da Amazônia do baixo Tocantins. Desenhos: Erêndira Oliveira

Um dos aspectos que mais chamam a atenção nas áreas habitadas pelos

antigos Tupi-Guarani é a grande presença de sítios em áreas de terra firme,

assim como o fato de que os sítios nas margens das grandes drenagens (e.g.

Simões e Araújo-Costa 1987), em geral, não têm dimensões maiores do que

os sítios de terra firme (e.g. Almeida 2008). Em alguns sítios de terra firme

a dispersão de cerâmicas chegava a vários hectares. Por exemplo, o sítio

Cavalo Branco, localizado a 15 km da margem direita do rio Tocantins, na

latitude da cidade de Marabá, tem cerâmicas espalhadas por uma área de

140.000 m², mas as maiores densidades de material foram relacionadas a

duas manchas de terra preta, uma com o dobro do tamanho da outra (Área I,

21.200 m², e Área II, 10.200 m²). Dados cronológicos indicam que essas áreas

foram ocupadas em momentos distintos: a primeira ocupação na Área I teria

ocorrido no séc. VIII (cal. 679-876 d.C.); a Área II teria sido ocupada no séc.

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA

XIII (cal. 1162-1319 d.C.), seguida de uma ocupação na Área I por volta

do séc. XIV (cal. 1282-1402 d.C.). É possível que outras ocupações tenham

ocorrido depois, já que o topo da sequência estratigráfica não foi datado.

No caso do sítio Cavalo Branco, a semelhança entre as cerâmicas das

diferentes ocupações indica que o mesmo grupo reocupou a área do sítio,

provavelmente com distintas propostas. Já no caso do sítio Mutuca, localizado em uma área de interflúvio da bacia do rio Itacaiúnas, Garcia (2012)

identificou o material da Subtradição Tupinambá da Amazônia6 sobreposto

a uma antiga ocupação de cerâmica Inciso-Modelada (ligada a grupos

Arawak ou Caribe?). Isto significa que os dados arqueológicos sugerem não

apenas um reaproveitamento de áreas antigamente ocupadas por um mesmo

grupo (Tupinambá), mas também que os antigos falantes de tupi-guarani do

sudeste da Amazônia se aproveitaram de áreas outrora ocupadas por grupos

diferentes (estilística e, talvez, linguisticamente).

Figura 7 – Cerâmica pintada, ungulada, incisa e corrugada

(Subtradição Tupinambá da Amazônia)

511

512

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA

Trata-se de um padrão de ocupação e reocupação descrito na literatura etnográfica dos Tupi-Guarani da região com recorrência. Por exemplo,

os Araweté (Viveiros de Castro 1986:267-273) apresentam um padrão de

assentamento marcado pela sazonalidade. No período de chuva, a aldeia

se fragmenta em diversos acampamentos, com pequenos grupos nucleares se dispersando pela mata para realizar atividades de trekking,7 ou

seja, ligadas à caça e à coleta de animais. Findadas as chuvas, ocorreria

um reagrupamento dentro do espaço da aldeia. Mesmo no período de

seca, seriam produzidas algumas estruturas que não pertencem à aldeia,

acampamentos de mata para abrigar caçadores ou famílias em curtas expedições. Do mesmo modo, todas as aldeias araweté localizavam-se em

áreas de antigas roças (Viveiros de Castro 1986:312), ou seja, o complexo

de estruturas em torno de uma aldeia influencia no momento em que esta

é transferida de lugar.

Os Parakanã são um caso à parte. A cisão interna, no fim do século

XIX, criou um grupo mais sedentário (os Parakanã orientais) e um grupo

praticamente nômade (os Parakanã ocidentais). Quando Fausto (2001:59)

indica que os Parakanã ocidentais foram aumentando o período de trekking

e abandonando a agricultura, lê-se nas entrelinhas que o grupo antes da

cisão praticava sazonalmente essa atividade. Dessa forma, há um curioso

exemplo de grupo, os Parakanã ocidentais, sem práticas agrícolas, mas que

se une na aldeia no período seco e se separa no período de chuva. Os Asurini

do Xingu também erguiam abrigos na mata: as Tapyia. Müller (1990:74) as

descreve como de pequena dimensão, sem paredes e construídas com folhas

de palmeiras. A antropóloga indica que as Tapyia, além de abrigo para o

período em que os índios deixam a aldeia para caçar e coletar, também são

utilizadas em áreas de roça.

Um último exemplo pode ser encontrado nos Urubu-Ka’apor, estudados por Balée (1994). Este grupo, dentro dos escolhidos para dialogar com

os dados arqueológicos, é o mais sedentário. Os Ka’apor teriam um sistema ecológico mais próximo do indicado para os Tupinambá (Assis 1996),

no qual o “núcleo” da aldeia era abandonado somente quando a aldeia

era transferida para outro lugar: a fragmentação nunca era total. Ribeiro

(2006:86), que esteve entre os Ka’apor quase meio século antes de Balée,

teve a oportunidade de descrever abrigos de roça desses índios “de 2,5m de

comprimento por 1,1 de largura e 2 de altura [...]. Enquanto a roça cresce

na mata, eles ficam a colher o que plantaram o ano passado no alto Coracy,

onde também há mais caça do que peixe. Assim somente daqui a uns quatro ou cinco meses voltarão àquele pouso”. Uma das maiores contribuições

oferecidas pela pesquisa de Balée (1994), do ponto de vista arqueológico,

EVIDÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS PARA A ORIGEM DOS TUPI-GUARANI NO LESTE DA AMAZÔNIA

é o fato de que o reaproveitamento de áreas ocupadas pelos Ka’apor não

necessariamente ocorria por eles mesmos, o mesmo acontecendo com seus

tradicionais inimigos, os Awá-Guajá, também falantes de uma língua tupi-guarani. Em síntese, tanto a arqueologia quanto a etnografia dos grupos

Tupi-Guarani indicam processos de reocupação das mesmas áreas, seja como

acampamento, seja como aldeia.

Outro ponto em que os dados arqueológicos e etnográficos parecem

convergir quanto aos Tupi-Guarani do sudeste amazônico diz respeito ao

formato das aldeias, compostas por um desenho de dispersão desordenada

das casas, assim como entre os Araweté (Viveiros de Castro 1986), os Parakanã (Fausto 2001; Vidal 1983), os Ka’apor (Balée 1994; Ribeiro 2006),