UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

1

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

O SERTÃO NORTE-MINEIRO E SUAS TRANSFORMAÇÕES RECENTES

Iara Soares de França1

Beatriz Ribeiro Soares2

Resumo

O presente artigo objetiva abordar o sentido de sertão e as transformações recentes da região

norte de Minas Gerais. Para tal, realizou-se um resgate dos muitos sentidos de sertão a partir

de revisão e análise bibliográfica de autores que estudam essa temática. O sertão nortemineiro individualiza ao apresentar as formas de ocupação e povoamento que resultaram em

impactos gerados com o processo de desenvolvimento econômico, instaurado no inicio do

século XX naquela região. Algumas transformações recentes de ordem econômica, política e

cultural que marcaram a paisagem do sertão norte-mineiro e que refletem na atualidade são

discutidas no texto, a saber, a instalação de ferrovias na década de 1930; inserção da região

norte-mineira como área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste SUDENE-, 1960; a industrialização e urbanização derivadas desse processo, bem como, a

mudança gradativa da estrutura e dos modos de vidas rurais para urbanos na região nortemineira.

Palavras-chave: sertão, norte de Minas Gerais, rural-urbano.

1) Apresentação

O sentido do termo sertão é amplo e possui várias significações no tocante a historia

de ocupação territorial brasileira. Ora o sertão foi tratado como deserto, vazio humano e

econômico, ora como espaço a ser civilizado e moldado aos padrões europeus na primeira

metade do século XIX quando a costa litorânea já havia sido ocupada inicialmente.

1

Licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. Mestranda em

Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGEO, da Universidade Federal de Uberlândia ,UFU. [email protected]

2

Profª. Dra. do Instituto de Geografia – IG, da Universidade Federal de Uberlândia, UFU. [email protected]

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

2

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

O texto que se segue aborda a especificidade do sertão norte-mineiro e está organizado

da seguinte maneira: a primeira parte resgata os vários sentidos do termo sertão e suas interrelações ao longo do processo de ocupação do interior do país. Nesse momento, destacou-se o

sentido de sertão como fronteira civilizatória, paralelamente à visão pejorativa de sertão nos

cerrados construída pelos viajantes europeus no século XIX.

Muitas vezes, o sertão carregava uma idéia de vazio demográfico e econômico com

presença de populações pré-civilizadas e de vegetação com estética pejorativa. Essas

atribuições justificaram o processo de avanço da fronteira agrícola e do capitalismo nas

regiões dos cerrados, concebidas como sertões em oposição às florestas tropicais do litoral

brasileiro. Em conseqüência disso, os cerrados e a população sertaneja que ali habitavam

sofreram profundas transformações.

A segunda parte desse trabalho se individualiza ao apresentar as formas de ocupação e

povoamento do sertão no norte de Minas Gerais levantando os principais impactos gerados

com o processo de desenvolvimento econômico, instaurado no inicio do século XX naquela

região.

Na última parte apresenta-se algumas transformações recentes de ordem econômica,

política e cultural que marcaram a paisagem do sertão norte-mineiro e que refletem na

atualidade, a saber, a instalação de ferrovias na década de 1930; inserção da região nortemineira como área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste SUDENE-, 1960; a industrialização e urbanização derivadas desse processo, bem como, a

mudança gradativa da estrutura e dos modos de vidas rurais para urbanos na região nortemineira.

2) Os sentidos de sertão

O termo sertão carrega em si inúmeras significações dotadas de dimensões políticoeconômicas e temporais complementares entre si, que se inserem no contexto de extensão de

desenvolvimento do Brasil além do litoral. Tal fato reflete o processo como o território

brasileiro foi ocupado e pensado a partir do olhar do colonizador europeu.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

3

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

Ribeiro (2000, p.56-57) sugere quatro definições3 para o termo sertão:

a)

desertao, ou seja, sinônimo de deserto no sentido de ausência de civilização

européia, já que, esses espaços não eram um vazio populacional. O sentido de sertão

enquanto deserto é identificado por Saint-Hilaire (1975) ao fazer referencia as terras

despovoadas do interior do Brasil: “[...] Quando digo despovoada, refiro-me

evidentemente aos habitantes civilizados, pois de gentios e animais bravios está

povoada ate em excesso”. (SAINT-HILAIRE, 1975, p.375).

b)

serere, sertanum de origem do latim clássico, que quer dizer o mesmo que,

trancado, entrelaçado e embrulhado.Pode-se associar esse significado a presença dos

cerrados no sertão em contraste com as florestas tropicais. Os cerrados, ao contrário

dessas florestas eram vegetações fechadas de difícil penetração no seu interior.

c)

Desertum ou desertor, termos que remetem a idéia de desordem e de

corrupção onde o sertão abrigaria pessoas desonestas e sem índole como: “[...]

fugitivos da justiça, devedores da Coroa, aventureiros e contrabandistas, quilombolas

e “índios bravios”, onde predominava uma população formada em grande parte por

mestiços e negros livres”. (RIBEIRO, 2000, p.57).

d)

Desertanum significando um espaço desconhecido, a ser conquistado e para

onde se direciona o desertor, o colonizador.

O último sentido de sertão se complementa com as demais significações, que por sua

vez, caracterizam a colonização portuguesa no Brasil que, primeiramente, priorizou a

ocupação da costa litorânea. Os demais espaços nacionais conhecidos como sertões

permaneceram em desconhecimento exploratório do colonizador até a primeira metade do

século XIX, momento pelo qual o país

[...] se propõe a levar o progresso, a implementar uma “marcha para o oeste”,

buscando integrar a nação num projeto único de desenvolvimento. O Brasil do litoral,

sempre voltado para o mundo civilizado do alem do mar, torna suas vistas para o seu

próprio interior. No processo de “interiorização do progresso” a própria capital do pais

se transfere para o Planalto Central e o sertão se transforma em “celeiro agrícola” até

se industrializa”. (RIBEIRO, 2000, p.57-58).

2.1) O sertão enquanto fronteira civilizatória

3

As definições utilizadas por Ribeiro (2000) estão fundamentadas na análise de Amado (1995).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

4

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

Ribeiro (2000) relata o significado do sertão enquanto fronteira civilizatória o que

justificaria o processo de apropriação desse espaço

O sertão, estabelecido como espacialmente periférico, e também culturalmente tido

como fora dos centros dinâmicos do mundo moderno. A origem do termo,

possivelmente, expressa essa noção presente no expansionismo europeu pelo planeta,

a constituir-se como centro que irradia civilização para os vários “sertões” a serem

conquistados. (RIBEIRO, 2000, p.56).

Sendo assim, falar de sertão remete a diversas idéias que remontam o processo de

colonização e ocupação do Brasil. A carta de Pero Vaz de Caminha, documento produzido no

século XVI, é considerada o primeiro escrito que introduziu o termo sertão na história do

Brasil

Esta terra, senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o sul vimos, ate a outra

ponta que contra o norte vem, de que nos deste porto houvemos vista, sera tamanha

que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco léguas de costa. Traz ao longo do mar em

algumas partes longas barreiras, umas vermelhas, e outras brancas,; e a terra de cima

toda cha e muito cheia de grandes arvoredos. Ponta a ponta e toda praia... muito cha e

muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, visto do mar muito grande; porque a

estender olhos, não podíamos ver se não terras e arvoredos – terra que nos parecia

muito extensa (CORTESÃO, 1963, p.239-240) (Grifo meu).

De acordo com Rodrigues (2004), já nesse período o colonizador europeu já

expressava o interesse e um objetivo bem definido para a conquista e dominação das terras do

novo mundo.

Voltando as origens e rememorando o contexto em que a noção de sertão foi

primordialmente utilizada, tem-se nesta noção por ocasião do “achamento” do Brasil,

a expressão da grandeza das novas terras, num momento em que estavam postas

situações demarcatórias: limites, fronteiras, expansão territorial. (RODRIGUES, 2004,

p. 298).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

5

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

Objetivando a expansão do progresso e do desenvolvimento instaura-se no Brasil um

projeto de interiorização que previa ocupar e modernizar as terras distantes do litoral,

conhecidas como sertões. Já naquele momento, século XIX, o sertão brasileiro era concebido

como tudo aquilo que se opunha ao litoral, ou seja, o interior do país, a ausência de

povoamento europeu, a presença de vegetação que se distinguia da exuberante mata atlântica

e, sobretudo, o atraso econômico, tecnológico e cultural, de acordo com o ponto de vista do

europeu.

Também os espaços que não se identificavam como florestas tropicais, a exemplo dos

cerrados, receberam denominações de sertões e de vazios humanos e econômicos. Nessa

perspectiva, historicamente, os cerrados e os sertões brasileiros partilham entre em si uma

mesma história e uma mesma identidade, ambos sãos vistos de maneira depreciativa no

cenário nacional, da mesma maneira ocorrem com sua população e sua cultura. Cerrados e

sertões compartilham de representações e interações, no caso do cerrado Ribeiro (1997, p.10)

retoma a idéia que a ele se vincula de que é um bioma feio, ou seja, uma paisagem do sertão.

Assim, o cerrado não é visto como um ecossistema próprio, com uma vegetação

diferente, mas aparece como uma espécie de floresta de “segunda categoria”,como

se toda a paisagem tropical tivesse que ser composta de árvores enormes,

densamente reunidas em matas verdejantes.

As idéias vinculadas ao bioma cerrado, ao sertão e as suas populações impressas pela

lente européia não foram capazes de negligenciar o sentido de dominação pretendido nessas

áreas, por parte dos colonizadores. Tratava-se de um projeto de desenvolvimento e expansão

que se objetivava modernizar o interior do Brasil, região conhecida como sertões e de

domínio vegetal do bioma cerrado. Alguns relatos de viajantes denunciavam que “seus

escritos tratam a população nativa como “rude” e a natureza como ahistórica, não percebendo

a paisagem do sertão como produto de não só de dois séculos de colonização européia, mas

também de milhares de anos de interação de outros povos com o cerrado” (RIBEIRO,1997, p.

32).

Sob um outro ponto de vista, pode-se destacar as inter-relações existentes entre sertão

e cerrado a partir do resgate de práticas das populações sertanejas que sobreviviam da

exploração do cerrado. Por exemplo, o uso, coleta e cultivo de espécies desse bioma, como o

buriti, como assinala Ribeiro (1997, p. 25): “Diversas plantas do Cerrado são destacadas nas

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

6

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

obras dos viajantes pelos diferentes usos que lhes dava o sertanejo, mas nenhuma e tão

lembrada como o buriti, a planta característica das veredas”.

Ribeiro (2000) coloca que naquele momento de expansão do colonialismo europeu,

todos os espaços que geograficamente não eram identificados como a costa litorânea

brasileira eram concebidos como sertões, nas palavras do autor

No primeiro momento da colonização, todo o interior do Brasil era um imenso sertão.

Com a formação de São Paulo e a ocupação do Planalto de Piratininga, se estabelece

um núcleo de colonização no interior e o sertão passa ser identificado com as regiões

onde os bandeirantes iam prear índios ou buscar minerais preciosos. Igualmente, no

inicio da descoberta do ouro, Minas Gerais era conhecida como o “ Sertão dos

Cataguases”. (RIBEIRO, 2000, p.58).

Guimarães Rosa (1984, p.84) analisando o sertão como um elemento simbólico

histórico no país e sua existência no Brasil como um todo, indagou: “o sertão ou os sertões ou

não existem ou estão em todas as partes”.

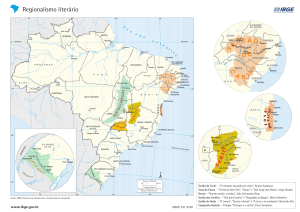

Seguindo essa mesma idéia, o interior de São Paulo era conhecido como sertão

paulista e a região do Triangulo Mineiro, a qual Uberlândia se insere recebeu a denominação

de Boca do Sertão e Sertão da Farinha Podre, dado a sua posição favorável e estratégica por

possuir ferrovias cuja utilização viabilizava o comércio de alimentos naquela região. No sul

do país essa denominação era de sertão gaúcho e na Paraíba - de sertão da Paraíba. O sertão

de Minas era conhecido como sertão dos cataguases e a Baixada Fluminense, por sua vez, era

conhecida como os sertões fluminenses.

3) O sertão norte-mineiro

No caso do sertão mineiro, especificamente, no norte de Minas Gerais, o sentido de

sertão enquanto delimitação geográfica e ser do sertão ou ser sertanejo resgata o projeto de

dominação da região, os impactos e violências decorrentes de tal processo, bem como, as

tentativas de resistência dos povos sertanejos e índios que ali habitavam.

Historicamente, o sertão norte-mineiro, sua geografia e sua sociedade foram tratados

de maneira pejorativa, no contexto nacional, frente as suas peculiaridades no que se refere ao

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

7

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

litoral brasileiro. De um lado, uma região ocupada por europeus que introduziram suas

atividades na costa litorânea e a tornou moderna, industrializada e urbana. Há que se

acrescentar que, esse espaço era apreciado pelas belezas naturais da Mata Atlântica e do mar.

Por outro lado, o sertão norte mineiro evidenciado por sua oposição ao litoral, em vez de Mata

Atlântica - cerrados e caatinga, no lugar do mar - um imenso vazio territorial, comumente

conhecido também como deserto -. O sertão norte-mineiro é também um espaço

estigmatizado pelo seu atraso econômico, arcaísmo social e político, violência, ainda hoje

considerado base do clientelismo político e de práticas populistas.

Essas razões impulsionaram a continuidade da colonização portuguesa rumo aos

sertões, na visão do colonizador esses espaços precisavam, urgentemente ser incorporados ao

progresso até então restrito a região costeira, espaço priorizado no primeiro século da

colonização portuguesa.

O sertão é comumente concebido como um espaço para a expansão, como o objeto

de um movimento expansionista que busca incorporar aquele novo espaço, assim

denominado, a fluxos econômicos ou a uma nova órbita de poder que lhe escapa

aquele momento. [...] Porem, como visto, a mera qualificação de uma localidade

como sertão já revela a existência de olhares externos que lhe ambicionam, que ali

identificam espaços a serem conquistados, lugares para a expansão futura da

economia e ou do domínio político. (MORAES, 2002, p. 14-19).

Guimarães Rosa (1996, p.31) delimitou o sertão de Minas a partir dos limites dos rios

da região, sendo assim, o autor estabeleceu dois sertões, o sertão do rio: [....] do Jequitinhonha

a Serra das Araras, da beira do Jequitaí a barra do Verde Grande, do Rio Gavião até nos

Montes Claros, de Carinhanha até Paracatu [...].

No inicio da colonização todo o estado de Minas Gerais era conhecido como sertão,

denominado de sertão dos cataguases. Com a descoberta do ouro, depois de um século de

colonização essa região vai se urbanizar e não mais será conhecida como sertão.Mas o que

então passa a ser considerado sertão em Minas Gerais? A partir de então, Minas Gerais

sofrerá duas divisões: de um lado a área mineradora, região de concentração de riqueza e de

poder político no século XVIII, delimitada por Hermann Burmeister (1980) e, que se estende

até a Comarca de Sabará e daí por diante começaria o sertão de Minas, ou seja, aquelas áreas

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

8

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

“ [...] onde não se encontrava nenhuma cidade, mas apenas fazendas esparsas e, raramente,

aldeia ou povoação sem nenhuma importância. (Hermann Burmeister, 1980, p.249). Diante

disso, o sertão mineiro se opunha não só ao litoral mas também a região mineradora no estado.

Ao analisar os aspectos econômicos da região norte-mineira no final do século XIX,

Godoy (apud Botelho, 1994) a caracterizou como sertão, visto que, essa região apresentava,

[...] baixa exploração econômica, e a aridez do clima e vegetação, a baixa densidade

demográfica e uma estrutura fundiária marcada pela alta concentração. Sua principal

atividade econômica é a pecuária, ao lado de uma agricultura de subsistência e do

cultivo e processamento de cana-de-açúcar e do algodão.

Coube ao sertão abastecer a região mineradora por meio da atividade pecuária e da

pratica da agricultura desenvolvida no entorno das fazendas de gado. A sociedade sertaneja

era rural, as cidades eram poucas e abrigavam um número reduzido de população. O comércio

era limitado com pequenas trocas de mercadorias e os rios eram importantes vias na

comercialização de produtos e abastecimento da região, o grande exemplo disso foi o rio São

Francisco: “Os rios, principalmente, o São Francisco foram uma importante via de

escoamento da produção e abastecimento da região, constituindo uma vida social e cultural

própria nos portos e entre aqueles que se dedicavam a navegação”. (Ribeiro, 2000, p.61).

O rio São Francisco é apontado como aquele que interligou o norte de Minas ao sertão

da Bahia e ao Nordeste, não só fisicamente, mas também pelas identidades históricas,

culturais e ambientais.Essa posição intermediária entre o norte de Minas e a Bahia contribuiu

para que as características do sertão mineiro se aproximassem daquelas do sertão baiano,

marcadas pela transição da caatinga para os cerrados e tendências e manifestações sociais,

econômico-politicas, como por exemplo, a pobreza, ruralidade e as práticas coronelistas,

anteriormente, mencionadas nesse texto.Nessa perspectiva, a noção de sertão especificamente

baiano e norte mineiro se aplica as referências apresentadas por Rodrigues (2004, p.299)

quando resgata os muitos sentidos do termo sertão quando diz que “Da aplicação inicial com

o sentido de interior, terra vasta aos “referenciais essenciais” – representação objetivada –

tem-se a noção de sertão vinculada a seca e a semi-aridez [...]”.

Moraes (2002) apresenta outros elementos incorporados a idéia de sertão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

9

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

E ainda incide sobre as áreas economicamente estagnadas ou decadentes

onde os ciclos produtivos do passado resultam em assentamentos e

instalações abandonadas. Tratam-se de lugares esquecidos compostos de

cidades mortas e fazendas arruinadas, onde predominam lavouras de

subsistência e atividades de extrativismo vegetal e animal. (MORAES, 2002,

p.19).

4) As Transformações Recentes do Sertão Norte-Mineiro

Oliveira et al (2000) resgatou o processo de ocupação e formação regional e

econômica do território hoje conhecido como o Norte de Minas:

[...] a ocupação efetiva da região só se deu na segunda metade do século XVII,

quando aqui se encontraram as correntes de povoamento vindas do norte, fruto da

expansão dos currais de gado ao longo do Rio São Francisco e, pelo sul, das

bandeiras paulistas. [...] Já no século XVIII e inicio do século XIX , a decadência da

mineração na região central de Minas Gerais provoca a necessidade de busca de

alternativas; [...]. O século XIX presenciara mudanças nos fluxos de comercio. [...]

A base econômica da região era então a pecuária bovina (solas, queijos, etc.).

Apesar de ser a principal atividade, a pecuária era marcada pela baixa produtividade,

resultado das ações das secas e pelas “pestes do gado”. As atividades ligadas a canade-açúcar (cana, aguardente e rapadura) também eram importantes. [...]Outro

importante produto era o algodao, que se associava a uma tradicional fabricação de

tecidos grosseiros. Esta tradição resulta posteriormente na implantação de uma

industria têxtil no final do século XIX, [...]. Também não se pode esquecer de

culturas de subsistência, pois, apesar de não entrarem em cálculos de produção e

comercio, representavam parcelas significativas da economia e do esforço humano.

(OLIVEIRA ET AL, 2000, p.21,22,26).

O norte de Minas Gerais teve como povoamento inicial no seu território, a presença de

“nações indígenas Tapuias e Caiapós [...] que com sua cultura específica, viviam da caça,

pesca, coleta e cultivo de algumas espécies vegetais. (COSTA, 1997, p.78).

A ocupação posterior a indígena, já no século XVIII, se deu com a chegada de

bandeirantes paulistas e baianos a região em busca de pedras preciosas. Esses povos

consolidaram sua ocupação no território norte mineiro, a partir da formação de propriedades

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

10

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

rurais e fazendas que se dedicaram a criação de gado. Nas palavras de Costa (1997, p.78)

“instaladas ao longo de rios caudalosos e nas terras mais férteis da região, as grandes fazendas,

desde o início da ocupação regional, se organizaram para a criação de gado bovino”. Dessa

maneira, o norte de Minas reunia condições ambientais favoráveis a criação de gado, como

assinala Costa (1997, p.84-85)

Os animais eram deixados nas chapadas, povoadas de imensa variedade de

leguminosas que propiciava a alimentação do gado e, ainda, de uma gama imensa de

frutos que foram utilizados na alimentação humana, junta com espécimes da fauna.

Concomitante à pecuária praticava-se a agricultura de auto-abastecimento destinada,

sobretudo, aos camponeses.Essa atividade desenvolvia-se por meio do cultivo de feijão, arroz,

cana-de-açúcar, mamona, mandioca, melancia, abóbora quiabo. Machado (1991) relata a

maneira como o sertanejo praticava a agricultura referindo que, no período das cheias eles se

instalavam no cerrado derrubando a mata e fazendo a roça. Na estiagem, o homem sertanejo

ocupava as regiões ribeirinhas, onde as águas deixavam os terrenos alagados e extremamente

férteis, ideais naquele momento para a plantação.

Saint-Hilaire (1975) durante as suas expedições em Minas Gerais, Guimarães Rosa

(1984) em Grande Sertão Veredas reconheceu em seus trabalhos a riqueza de ervas e plantas

medicinais encontradas no norte de Minas e sua utilização pelo homem sertanejo.

A riqueza de animais selvagens na região proporcionou a caça e a elevada piscosidade

dos rios possibilitou a pesca, sendo essas importantes fontes alimentares para a população

sertaneja.

Um importante fator que marca o processo de ocupação no norte de MG é a instalação

de ferrovias no inicio do século XX em Montes Claros e Pirapora. Tal fato viabilizou a

comercialização dos produtos e um maior intercâmbio entre os municípios da região. Pode-se

dizer que, foi nesse contexto que Montes Claros começou a alcançar a posição de centro

econômico e político regional.

Outro marcante acontecimento na região se deu na segunda metade do século XX,

década de 1960, quando o Estado e a União projetaram a região norte mineira a área de

atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, por meio de

auxílio a incentivos fiscais e financeiros. Nesse contexto, a indústria instala-se na região,

tendo como sede Montes Claros, que reunia as principais condições para abrigar tal atividade.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

11

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

A atividade industrial motivou a migração campo-cidade levando, paulatinamente, ao

esvaziamento da zona rural do norte de Minas. A migração dos camponeses para as áreas

urbanas gerou uma grande explosão demográfica em algumas cidades, por exemplo, Montes

Claros4. Diante disso, a indústria acelera o setor de serviços, dinamizando-o.

Conforme Holanda (1981) data desse período, a mudança gradativa da estrutura

predominantemente rural para urbana na região norte-mineira Costa (1997) também comunga

desse argumento quando diz que

[...], após a vinculação da região a Sudene, dentro da nova fase de expansão das

relações capitalistas de produção, no bojo de modelo de internacionalização da

economia e modernização da agricultura, a região sofreu e tem sofrido duramente as

mudanças, provocando ruptura nas diversas formas de organização da cultura

sertaneja cujas características culturais eram até então eminentemente rurais. Vivia-se

sob a hegemonia da agropecuária. (COSTA, 1997, p.88).

Diante desse status de ser o sertão norte mineiro foi considerado também um vazio

econômico e demográfico, o Estado por meio de ações e investimentos promove sua

modernização no final da década de 1960. Dayrell (2000) aponta como se deu o processo de

desenvolvimento da região e o seu impacto para a população sertaneja.

O processo de “desenvolvimento” recente nessa região, considerada uma das

mais pobres do estado, foi conduzido pelo poder público e não levou em

consideração as populações-camponesas, indígenas, quilombolas, pescadores,

coletores, etc- que aí viviam secularmente. Privilegiando as oligarquias

tradicionais e os setores industriais e agro-industrais da sociedade, deu-se

inicio a modernização da região. Foram priorizados investimentos públicos e

financiamentos subsidiados destinados a grandes projetos de pecuária,

irrigação, reflorestamentos monoculturais, estímulo a monocultura do

algodão, difusão de praticas agrícolas ditas modernas, associados com a

4

Em 1970 a população total de Montes Claros era de 116.486 habitantes, sendo que, 31.332 pessoas residiam na

zona rural e 85.154 na zona urbana. No ano de 1980, a população total de Montes Claros era 177.308 habitantes

sendo que, desse número 21.995 correspondia a população rural e 155.313 a população urbana. Em 1991 a

população total de Montes Claros era de 250.062 habitantes, sendo que, desse número 227.759 pessoas residiam

na área urbana do município e 22.303 nas áreas rurais, a taxa de urbanização de Montes Claros naquele período

era de 91,08%. A população continuou crescendo e em 2000 alcançou 306.947 habitantes com uma taxa de

urbanização de 94,21%, onde 289.183 habitantes moravam na zona urbana e 17.764 na zona rural, sendo que

para 2005 o IBGE estimou uma população total de 342.586 habitantes.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

12

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

instalação de um parque agro-indistrial, e de indústrias exttrativas e de ponta

(biotecnologia, veterinária e ótica, etc). (DAYRELL, 2000, p.191)

Silva (2000) também destacou os efeitos dos projetos desenvolvimentistas do Estado e

da elite capitalista brasileira no sertão norte-mineiro, desde o final dos anos 1960, com a

atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e a perspectiva da

sustentabilidade naquele momento.

Os sertanejos e suas formas de relação com o ambiente, sua culinária e sua

sociabilidade assim como os cerrados, a caatinga, as matas secas, as veredas,

os córregos e rios, os veados, tatus, caititus se tornam aí ou impedimentos a

serem removidos do caminho inexorável do desenvolvimento ou matériasprimas a serem utilizadas ( de forma insustentável) no processo de

acumulação do capital. Neste contexto, a perspectiva da sustentabilidade

sucumbe a saída do campo e a concentração espacial da população nas

periferias urbanas, a erradicação das biodiversidades dos ecossistemas

regionais, a degradação dos solos, ao desequilíbrio hídrico, a erosão da

riqueza genética e cultural acumulada no processo histórico de convivência

dos sertanejos com o sertão. (SILVA, 2000, p.299).

Entretanto, Silva (2000) reitera que o estilo de desenvolvimento adotado pelo Estado e

pelas elites econômicas no sertão do norte de Minas não foi capaz de destruir completamente

a identidade da região e dos povos que ali habitavam, houve resistência por parte dos mesmos.

O processo predatório e excludente do chamado desenvolvimento recente do

norte de Minas (em parte pelo seu caráter tardio em relação a outras regiões

do país, e em parte pelas dificuldades impostas pelo meio sócio-ambiental),

apesar de sua violência, não conseguiu eliminar completamente nem os

camponeses sertanejos e sua cultura, nem os cerrados, o bioma dominante da

região. . (SILVA, 2000, p.302).

Os habitantes do sertão norte-mineiro, considerados sem nenhuma importância, eram a

população sertaneja também conhecida como vazanteira, cerradeira ou caatingueira, devido

utilizarem as vazantes dos rios e da vegetação de cerrado e caatinga para sua

(IBGE, 2006).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

13

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

sobrevivência.(Dayrell, 2000): Não poucas vezes, o sertão foi estabelecido como o “habitat

dos selvagens”, a “terra de tapuias”, ou ainda “terrenos ocupados pelos indígenas ferozes [...].

(Atlas do Império do Brasil de Cândido Mendes de Almeida, 1868).

Rodrigues (2004, p.310) reitera que as ações do Estado visando a conquista do sertão

ou dos interiores e a ampliação das fronteiras nacionais no Brasil colônia e na república se

deram as custas de violência, arbitrariedades e extermínio, um total desrespeito as culturas e

populações por ali estabelecidas secularmente, sem algum código de ética.

Tem-se o sertão como um qualificativo dos lugares, um termo da geografia colonial

que reproduz o olhar apropriador dos impérios em expressão. Na verdade, tratam-se

de sertões que qualificam caatingas, cerrados, florestas, campos. Um conceito nada

ingênuo, veículo de difusão da modernidade no espaço. (MORAES, 2002, p.35).

Ao norte do cerrado, e em alguns pontos até cruzando a fronteira cerrado-florestas,

existe uma área de matagais espinhosos, a caatinga, floresta branca-, assim chamada

porque suas árvores se defendem das secas prolongadas do Nordeste. Áridos,

ressecados, tradicionalmente considerados impróprios para a agricultura e relegados

a um tipo extensivo de pecuária, o cerrado e a caatinga constituem o sertão do

Brasil, a antítese da exuberante e verdejante Mata Atlântica. (DEAN, 1997, p. 23).

5) Considerações Finais

Diante do exposto pode-se reafirmar que as transformações recentes na região nortemineira são decorrentes, principalmente, de uma visão construída sobre o cerrado e suas

populações, a partir dos escritos dos viajantes europeus no século XIX, que caracterizava a

região como vazio demográfico, populacional e civilizatório.

Essa visão sobre os cerrados tornou-se hegemônica, fazendo com que tal bioma, fosse

visto como sendo de categoria inferior em relação à Mata Atlântica e à Floresta Amazônica, e

suas populações fossem inviabilizadas, não sendo reconhecidas como possuidoras de saberes

e práticas passíveis de serem incorporadas pelas ações de promoção do (des)envolvimento

regional.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

14

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

Em conseqüência disso, a população sertaneja e o bioma cerrado tiveram sua cultura,

modos de vida e valores desprezados, que pelos viajantes europeus, no século XIX, quer pelas

políticas públicas que transformaram a paisagem biofísica e sócio-econômica da região. Essa

realidade demonstra a arbitrariedade de tais práticas que não concebeu as populações

residentes do sertão, como autônomas do seu modo de vida e, conseqüentemente, responsável

pelo aproveitamento sustentável do cerrado e de sua biodiversidade, em contraposição com as

políticas governamentais de expansão da fronteira agrícola e do capital agro-industrial.

6) REFERËNCIAS

AMADO, Janaína.Região, sertão, nação.Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.8, n. 15, 1995.

ARRUDA, Gilmar. O sertão está em toda parte. In: ARRUDA, Gilmar. Cidades e Sertões entre a

Memória e a História. São Paulo: Edusc,2000. p.13-21.

______________. Mapas, ferrovias e

a civilização do sertão.In: ARRUDA. Gilmar. Cidades e

Sertões entre a Memória e a História. São Paulo: Edusc,2000. p.99-127.

______________. Pequenas cidades: o sertão era aqui. In: ARRUDA, Gilmar. Cidades e Sertões

entre a Memória e a História. São Paulo: Edusc,2000. p.237-240.

BITELHO, T. R. Famílias e escravarias: demografia e família escrava no Norte de Minas Gerais

no século XIX. São Paulo: USP, 1994. (Dissertação de Mestrado)

COSTA, João Batista de Almeida. Cultura sertaneja: a conjugação de lojas diferenciadas. In:

SANTOS, Gilmar Ribeiro (org.). Trabalho, Cultura e Sociedade no Norte/Nordeste de Minas –

Considerações a partir das Ciências Sociais. Montes Claros: Best Comunicação e Marketing, 1997.

MORAES, Antônio Carlos Robert de. O Sertão: Um “Outro” Geográfico. s/p. In: TERRA BRASILIS

– Revista de História de Pensamento Geográfico no Brasil Anos III – IV, N. 4-5 – Território, 20022003 Rio de Janeiro, RJ.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBARLÂNDIA – UFU

INSTITUTO DE GEOGRAFIA – IG

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA AGRÁRIA – LAGEA

15

II ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA

OLIVEIRA, M. F. M. et all. Formação social e econômica do Norte de Minas. Montes

Claros: Unimontes, 2000.

RIBEIRO, Ricardo Ferreira. História ecológica do sertão mineiro e a formação do patrimônio cultural

sertanejo. In: LUZ, Cláudia; DAYRELL, Carlos (org.). Cerrado e desenvolvimento: tradição e

atualidade. Montes Claros, 2000. p.47-106.

______________. O sertão espiado de fora: os viajantes estrangeiros descobrem o cerrado

mineiro na primeira metade do século XIX. UFRJ, Textos CPDA no 1nov.1997.p.1-35.

RODRIGUES, Maria de Fátima. Diálogo com a escrita sobre o sertão. In: SILVA, Aldo Aloísio

Dantas; GALEANO, Alex (org.). Geografia: ciência do complexus: ensaios transdiciplinares. Porto

Alegre: Sulina, 2004. p.291-318.

ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

___________________ . A hora e a vez de Augusto Matraga. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996.

SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem as nascentes do rio São Francisco. Belo Horizonte: Itatiaia;

São Paulo: Ed. da Universidade Estadual de São Paulo, 1975.

SILVA, Carlos Eduardo Mazzetto. Desenvolvimento e sustentabilidade nos cerrados: o caso do sertão

norte mineiro. In: LUZ, Cláudia; DAYRELL, Carlos (org.). Cerrado e desenvolvimento: tradição e

atualidade. Montes Claros, 2000. p.273-309.

TERRA BRASILIS – Revista de História de Pensamento Geográfico no Brasil Anos III – IV, N. 4-5

– Território, 2002-2003 Rio de Janeiro, RJ. MORAES, Antônio Carlos Robert de. O Sertão: Um

“Outro” Geográfico. s/p.