A capitulação do Brasil

ROBERT KURZ

especial para a Folha

A cada mês se torna mais claro: o capitalismo global, cuja

vitalidade é incansavelmente louvada como, na televisão russa, o

frescor intelectual do presidente Ieltsin, na verdade não sairá mais

da UTI. As seguidas paradas cardíacas dos mercados financeiros

tiveram de ser atalhadas pelos médicos institucionais de plantão

com uma alta dosagem de medicamentos. Enquanto o paciente

respira com ajuda de instrumentos, o discurso oficial proclama

que, além de poder bater recordes mundiais de velocidade, ele é

perfeitamente capaz de superar a si próprio. Essa terapia-placebo,

adotada em moldes grotescos na crise do México no final de

1994, na crise asiática de 1997 e na crise russa de 1998, tem

toda probabilidade de ser repetida na atual crise brasileira de

início de 1999.

Um dos componentes dessa receita cada vez menos digna de

crédito é a idéia propalada com atroz teimosia de que o sistema

global de coordenadas não se tornou insustentável, de que as

diversas crises não têm absolutamente nada a ver umas com as

outras, de que elas são mero fruto da imaginação e remontam

sempre a "erros" ou "descuidos" políticos dos respectivos

governos. Do mesmo modo que os mandarins políticos dos tigres

asiáticos, antes venerados como deuses, foram subitamente

tachados de déspotas corruptos, assim também a administração

do presidente Fernando Henrique, ainda há pouco tão enaltecida

por sua conduta político-econômica, agora é internacionalmente

depreciada, junto com o real.

Quanto mais encarniçadamente as potências dominantes negam

que se trata de uma crise de amplitude global, mais claramente

vem à luz essa situação de fato. O colapso do sistema mundial

desdobra-se em três planos lógicos, dispostos de certa forma em

camadas superpostas.

Na base da economia capitalista, o crescimento da criação real de

valor já chegou a um impasse, pois as forças produtivas

técnico-científicas crescem rapidamente para além da economia

monetária moderna, o que pode ser deduzido do crescente

descompasso entre o enorme potencial produtivo e o reduzido

poder de compra.

No segundo plano do capital monetário, simula-se

temporariamente um crescimento gradual antecipando-se uma

criação de valor futura que jamais ocorre, fato que se manifesta no

endividamento constante de consumidores, empresas e Estados,

os quais por sua vez mal-e-mal se mantêm à tona por meio da

emissão de títulos sem substância real de valor. Esse capital

monetário fictício, no entanto, somente é capaz de existir na forma

específica de moedas nacionais, que compõem assim o terceiro e

último plano. A crise que subjaz ao capital produtivo, portanto,

manifesta-se logicamente depois de um certo tempo de incubação

como crise financeira, e essa, por seu turno, como crise

monetária.

As respectivas crises financeiras nacionais assumem a forma

transnacional de uma crise monetária quando a própria emissão de

moeda da economia interna é substituída pela afluência de capital

monetário em outras moedas. Essa possibilidade surgiu apenas

quando o dólar perdeu, em 1973, seu lastro em ouro, e o sistema

antes fixo das taxas de câmbio passou a oscilar de maneira

imprevisível -um primeiro indício da limitação interna da economia

real. O capital monetário, já insuficiente para ser reinvestido na

produção, buscou uma válvula de escape e afluiu aos salientes

mercados financeiros transnacionais, que, no entanto, só podiam

ser insuflados sob a forma de numerário nacional, embora cada

vez mais alheio à circulação da respectiva economia interna. Em

outras palavras, o capital monetário fictício, livre de amarras, deu

início a um "baile de máscaras das moedas" ao pular

permanentemente dessa para aquela "fantasia" monetária, a fim de

especular com as oscilações das taxas de câmbio de livre

flutuação, sem jamais ter de se fixar em investimentos estratégicos

de caráter imóvel.

Com isso também foi superada a teoria clássica da taxa de

câmbio criada pelo economista sueco Gustav Cassel

(1866-1945), a qual em última instância fazia com que as relações

entre as moedas dependessem do movimento real dos bens

internacionais. Mas não foi a teoria de Cassel que se revelou falsa,

foi o capitalismo que se tornou suspeito a seus próprios

fundamentos e falsificou a si mesmo como realidade positiva. O

fluxo de capital monetário não é mais expressão do fluxo real de

mercadorias; ao contrário, a produção de bens (e portanto a

sobrevivência de países e continentes inteiros) é somente um

aspecto secundário da liquidez que inunda o globo por intermédio

das moedas. Mas, em vez de registrar o caráter crítico dessa

mudança, desde os anos 80 os economistas preferiram favorecer

a teoria financeira das taxas de câmbio desenvolvida

particularmente pelos anglo-saxões, teoria esta que faz remontar a

relação das moedas sobretudo ao peso dos respectivos ativos

"depositados" no capital monetário. Finge-se com isso descobrir

uma explicação melhor para uma realidade econômica neutra e

sempre existente.

Ora, as crescentes crises monetárias contradizem esse cenário. É

óbvio que as moedas não se equiparam. A antiga disparidade

econômica da produtividade entre centro e periferia repete-se

mais uma vez na nova constelação das grandezas fictícias. De um

lado situam-se as três moedas centrais, o dólar, o iene e o euro

(até agora marco alemão), que definem o critério para o capital

monetário transnacional. De outro lado encontram-se todas as

outras moedas, que têm de medir a si próprias por meio desse

critério. Isso significa que somente sob condições gravosas os

Estados da periferia são capazes de atrair uma parcela do fluido

capital monetário transnacional, a fim de sobreviverem

economicamente a despeito da escassa rentabilidade.

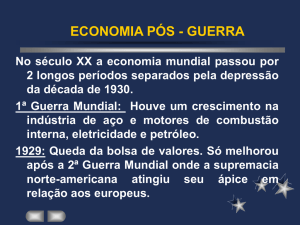

Nos anos 70 e 80, a crise global manteve-se em grande parte sob

o signo das tentativas de contenção nacional. Quando, naquela

época, países como o Brasil caíram vítimas da crise de

endividamento, pois seus créditos internacionais não puderam

mais ser regularmente amortizados, os respectivos bancos centrais

passaram a trabalhar a todo vapor, emitindo papel-moeda até as

raias da hiperinflação. O FMI (Fundo Monetário Internacional),

antes quase ocioso, impediu afinal, na condição de administrador

da crise, uma catástrofe global do crédito, pois logrou converter a

maioria dos empréstimos estatais a longo prazo dos países

devedores em títulos com descontos acentuados, permitindo-lhes

circular a partir daí sob o nome de Brady-Bonds (em homenagem

ao então ministro das Finanças norte-americano).

O preço para tanto foi um drástico surto recessivo em grande

parte do Terceiro Mundo. Sem uma solução definitiva, o

problema foi simplesmente postergado, porque as ajudas do FMI

nada mais são, como é de boa praxe, do que créditos temporários

de cobertura. Trata-se sempre, portanto, apenas de assegurar a

solvência mínima das obrigações internacionais de um país. Todo

o mecanismo repousa na ficção de que cabe somente "colmatar"

uma lacuna no processo real de criação de valor. Que tal buraco

negro abra uma bocarra cada vez maior não é objeto de previsão,

sendo antes um assunto tabu. Até hoje a situação continua a

mesma.

O que mudou nos anos 90, porém, foi a forma de endividamento.

Depois de malograr a contração de créditos estatais a longo

prazo, destinados a projetos nacionais de desenvolvimento de

cunho político, alguns países periféricos que ainda davam sinal de

vida passaram a ancorar suas moedas ao dólar. Com auxílio dessa

taxa de câmbio "política" atrelada ao dólar e das altas taxas de

juros, o capital monetário internacional de curto prazo foi atraído

para financiar a própria reprodução: investimentos para a

industrialização voltada à exportação, bem como para a

infra-estrutura, mas também inúmeros objetos que renovaram o

gosto pelo luxo e pelo consumo.

Ao contrário da antiga captação direta de crédito estatal no

exterior, agora o capital monetário transnacional afluía aos

mercados financeiros do comércio interno -e isso num volume

essencialmente maior do que no passado. Dessa maneira foi

possível tanto ao Estado quanto às empresas e aos consumidores

endividarem-se com dinheiro estrangeiro nos seus próprios

mercados financeiros. O potencial inflacionário foi de certo modo

burlado com meios político-monetários, pois esse montante em

dinheiro não aparecia nem como emissão irregular de moeda pelo

próprio Banco Central nem como expansão do volume de dólares

que circulavam nos Estados Unidos. Desse expediente lançaram

mão não apenas os tigres asiáticos; ele constituiu também a

essência do Plano Real de 1994. Como por milagre, a

hiperinflação encolheu a zero.

O preço dessa refinada manobra foi a renúncia à já fracassada

estratégia nacional de desenvolvimento, a abertura dos próprios

mercados e o abandono incondicional aos interesses dos fundos

de investimento transnacionais. Ela implicou também a defesa a

qualquer custo da taxa de câmbio artificialmente "política" como

pressuposto do programa como um todo. Mas os custos do

afluxo de capital logo suplantaram os resultados dos projetos por

ele financiados, tal como no passado. A única diferença foi que a

crise assumiu outra forma sob as novas circunstâncias: agora ela

se fazia notar como pressão implacável sobre as moedas

artificialmente sobrevalorizadas dos "mercados emergentes".

O colapso dos tigres asiáticos e da Rússia em breve abateu-se

sobre a América Latina e principalmente sobre o Brasil, pois o

capital transnacional, leviano, não tardou em bater em retirada: o

Brasil teve de amparar a cotação do real pulverizando suas

reservas internacionais (elas caíram, em poucos meses, de US$

75 bilhões para US$ 30 bilhões) e sufocando o crescimento

interno com uma política de juros extremados, que chegaram a

orçar pelos 50%, o que fez o índice Bovespa despencar 75% em

relação ao pico da fase de prosperidade. Era de esperar que o

Brasil capitulasse, na esteira dos tigres asiáticos e da Rússia, e

fosse obrigado a deixar o real flutuar livremente, a despeito de um

pacote de ajuda concedido pelo FMI (nesse meio tempo, ele

perdeu mais de 20% em relação ao dólar).

À diferença da Ásia e da Rússia, a primeira reação ao colapso,

curiosamente, foi quase eufórica: num único dia, o índice Bovespa

subiu mais de 30%, e muitos áugures internacionais quase

retiraram seu sinal de alerta. Tal fato só faz corroborar a memória

curta dos atores e a constituição irracional dos mercados

financeiros sob a pressão de uma liquidez que não sabe mais para

onde ir. É verdade que a situação brasileira difere em alguns

pontos daquela dos tigres asiáticos e da Rússia. O mercado

interno brasileiro é muito maior e, em alguns setores, relativamente

menos dependente do afluxo de capital monetário internacional.

Também foi uma sensatez, por parte da administração de

Fernando Henrique, em oposição à Tailândia ou à Coréia do Sul,

não defender absurdamente a taxa de câmbio "política" até o

último centavo, retirando-se em boa hora e reservando-se ainda

algum espaço autônomo de manobra.

Mas os problemas fundamentais continuam pendentes, e a crise

estrutural, de raízes profundas, não é mais capaz de ser conjurada

com tais subterfúgios, por mais refinados que eles sejam, pois suas

causas estão fora do alcance de toda política governamental

baseada no sistema de mercado. O fato de o colapso da taxa de

câmbio "política" assumir traços de algo positivo, já que agora o

Banco Central brasileiro poderia baixar os juros e a

desvalorização seria um alento para as exportações, revela mais

recalque do que clarividência.

Sim, porque se for assim, por que cargas-d'água terá havido o

Plano Real? A ignorância dos otimistas de plantão esquece

completamente as condições que levaram ao plano, aliás jamais

superadas. De fato, a verdadeira razão para a política de juros

elevados não desapareceu, pois o Brasil necessita, somente ele,

de 40% dos aproximadamente US$ 180 bilhões de capital

monetário transnacional que se encontram à disposição, em 1999,

dos mercados emergentes, sempre sob a improvável condição de

que não se verifiquem mais outros surtos de crise! Como a âncora

de estabilidade da taxa de câmbio desapareceu, os juros não

podem ser reduzidos a ponto de fomentar o almejado crescimento

interno. Por outro lado, o efeito benéfico à exportação trazido

pela desvalorização do real encontrará limites, pois nem o

potencial produtivo nem a capacidade de absorção do mercado

mundial são suficientes numa conjuntura de crescimento global

estagnado.

Com tanto mais razão, é ilusório desvincular do contexto

econômico o elevado déficit das contas públicas brasileiras,

supondo-o "causa intrínseca" da crise, e reclamar credulamente a

adoção das rígidas medidas de poupança e elevação de impostos,

prometidas sob pressão. Numa forte recessão como essa, é fatal

quando o Estado aperta, por pouco que seja, o garrote dos

impostos e ao mesmo tempo suspende uma parte de seus gastos

em investimentos e consumo. O déficit estatal, em nenhum lugar

do mundo, significa somente corrupção; direta ou indiretamente

ele é também demanda e vida para milhões de pessoas que já

sobrevivem no limite da miséria. Se a situação já é temerária sem

déficit público crescente, quem dirá sem ele. A receita milagrosa

do FMI, fracassada nos quatro cantos do globo, equivale a

exortar a um náufrago que, no interesse de sua própria salvação,

cometa antes suicídio.

Com isso retornamos novamente ao início: não há nenhuma

solução possível de política monetária, porque os próprios

fundamentos do moderno sistema produtor de mercadorias estão

em xeque. Eis por que as crises dos antigos mercados emergentes

continuarão a causar espécie e a saltar de um continente a outro: a

China já é o próximo candidato, como mostrou a falência

bilionária da sociedade de investimento Gitic, ofuscada pela

tempestade brasileira.

Quando o capital monetário transnacional, por falta de segurança,

retira-se do país, as dívidas em dólar do Estado e das empresas,

bem como a dependência de componentes importados para a

produção e a subsistência precária da economia interna, só abrem

espaço a uma opção: voltar a imprimir papel-moeda. Mas

paradoxalmente, tão logo retorne a hiperinflação em meio ao

quadro recessivo, a fagulha da crise monetária chispará também

sobre as três moedas-chave. Tolo daquele que espera uma

vencedora entre elas.