Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893

133

BENEDITO NUNES E JOÃO GUIMARÃES ROSA: FILOSOFIA E

LITERATURA EM GRANDE SERTÃO: VEREDAS

BENEDITO NUNES AND JOÃO GUIMARÃES ROSA: PHILOSOPHY AND

LITERATURE IN GRANDE SERTÃO: VEREDAS

Taís Salbé Carvalho1

Antônio Máximo von Söhsten Gomes Ferraz2

Resumo: Este artigo percorre o modo como o filósofo e crítico literário Benedito Nunes pensa a relação entre filosofia

e literatura em Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Observamos que Nunes reflete sobre essa relação tendo

como ponto de convergência o fenômeno da linguagem. Por meio de evidências retiradas da obra, Rosa (2006) usa a

linguagem narrativa para pensar questões como o Ser, o Mundo, o Ser-no-Mundo, a Travessia, o Diálogo, a Verdade.

Logo, o romance converte-se em uma reflexão sobre o sentido da existência e o lugar do homem no mundo.

Palavras-chave: filosofia e literatura, Grande Sertão: Veredas, Benedito Nunes, linguagem.

Abstract: This article proposes to follow the paths of the philosopher and literary critic Benedito Nunes thinks the

relationship between philosophy and literature in Grande Sertão: veredas, by Guimarães Rosa. We observe that Nunes

reflects about this relationship having as a focal point the phenomenon of language. Through evidence from his work

Rosa (2006) uses the narrative language to think about issues such as the Being, the World, the Being-in-the-World,

the Crossing, the Dialogue and the Truth. Thus, the novel becomes a reflection on the meaning of life and man's place

in the world.

Keywords: philosophy and literature, Grande Sertão: Veredas, Benedito Nunes, language.

“Nonada” ou o começo de tudo

E me inventei nesse gosto de especular ideia. O diabo existe e não existe? Dou o dito.

Abrenúncio. (ROSA, 2006, p. 10)

Vender sua própria alma... invencionice falsa! E, a alma, o que é? Alma tem de ser coisa

interna supremada, muito mais do de dentro, e é só, do que um se pensa: ah! alma absoluta.

(ROSA, 2006, p. 24-25)

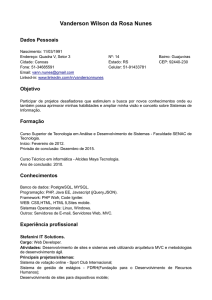

Benedito Nunes, filósofo e crítico literário, que dedicou estudos aprofundados acerca da

obra literária de João Guimarães Rosa, afirma que, “ao conhecer a literatura, a filosofia tende a ir

ao encontro de si mesma, a fim de não somente interrogá-la, mas também, refletindo sobre um

objeto que passa a refleti-la, interrogar-se diante e dentro dela”. (NUNES, 2013, p. 168) À luz

dessas palavras, que apontam para o fato de que literatura e filosofia são como um espelho em que

uma e outra se veem refletidas, indagadas sobre o que lhes é próprio – isto é, sobre suas identidades

–, é que nos propomos a percorrer o modo como Benedito Nunes pensa a relação entre o discurso

Mestranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras – Estudos Literários pela Universidade

Federal do Pará e pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar Kairós – Estudos de Poética e Filosofia. E-mail:

[email protected].

1

2

Professor Adjunto do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará e do Programa de PósGraduação em Letras na mesma Universidade e coordenador-pesquisador do Núcleo Interdisciplinar Kairós – projeto

de pesquisa vinculado CNPq – http://nik-ufpa.blogspot.com.br. E-mail: [email protected].

Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893

134

filosófico e literário na obra Grande Sertão: Veredas (2006). Centraremo-nos, dentro da totalidade

do romance, ao fazer o referido percurso, na travessia existencial realizada por Riobaldo,

personagem principal da obra.

Ao discorrer sobre o encontro entre filosofia e literatura, Nunes o faz tendo como ponto de

convergência a linguagem. Ele diz que essa relação só se fez possível no momento em que, nos

estudos da filosofia, a linguagem passou ao primeiro plano da reflexão – o que, segundo o autor, já

acontecia nos estudos de Nietzsche –, descobrindo-se, com isso, o solo metafórico da filosofia,

podendo-se, assim, indagar se ela, a filosofia, não é um tipo de literatura. A partir disso, Nunes diz

que:

A filosofia é reflexão crítica abrangente, que se sabe condicionada a estruturas verbais da

língua, a metáforas e aos mecanismos retóricos do discurso. Antes de ser intuição poética

à luz dos conceitos, o diálogo da alma consigo mesma, que foi como Platão entendeu o

pensamento, a reflexão filosófica é um discurso encadeado de palavras. Marcadas por

irredutíveis diferenças, a filosofia e a literatura relacionam-se através da linguagem, como

elemento comum do pensamento de que ambas participam. (NUNES, 2013, p. 171)

Victor Sales Pinheiro, na apresentação do livro A Rosa o que é de Rosa (2013), no qual

organizou todos os ensaios críticos de Benedito Nunes acerca da obra Grande Sertão: Veredas,

também reflete sobre o encontro entre filosofia e literatura, entre Benedito Nunes e Guimarães

Rosa:

Quando um escritor encontra um crítico capaz de acompanhá-lo na densidade literária de

sua obra ficcional, descortina-se uma nova camada de leitura, onde a linguagem e o

pensamento se encontram na confluência poética das palavras. A riqueza da obra de

Guimarães Rosa reside sobretudo no sofisticado trabalho com a linguagem, com que a

refinou plasticamente, recriando-a em seu estado nascente. (...) Um autor dessa magnitude

convoca uma leitura reflexiva, igualmente poética, capaz de penetrar na sua complexidade

estrutural, para poder compreender o projeto literário que o anima. (PINHEIRO, 2013, p.

7-8)

Contudo, Nunes afirma que, para fazer uma reflexão filosófica acerca de uma obra literária,

o crítico deve sempre colocar o objeto de interpretação sob a multiplicidade dos nexos que o

sustentam, ou seja, uma obra literária não deve ser enxergada de forma hermética, não deve ser

encerrada em apenas uma possibilidade de pensamento filosófico. No encontro entre filosofia e

literatura, a função da primeira, segundo Nunes, “talvez seja a de trazer à consideração, sob a forma

de um não apenas isto, mas também aquilo, a cláusula do ideal da inclusividade. Mas dado que

inclusividade não quer dizer compreensão totalizada e exaustiva”. (NUNES, 2013, p. 147)

Emmanuel Carneiro Leão nos diz que, etimologicamente, a palavra “crítica” deriva do

verbo grego krinein, “cujo primeiro sentido é ‘separar para distinguir’ o que há de característico e

constitutivo (...), remontando à ordem dos fundamentos constituintes e por isso elevando-se a uma

ordem superior, à originária” (LEÃO, 1977, p. 164). O que há de originário em uma obra – a sua

fonte sempre a jorrar, a atravessar as épocas – são as questões que manifesta, e que jamais se

encerram em conceitos. Assim entendida, a crítica é escuta das questões que a arte põe em obra.

Crítica como escuta significa, aqui, o deixar-se tomar pelo que a obra diz, a sua fala, sem a

imposição de categorias filosóficas ou de qualquer outro domínio sobre o fenômeno artístico. É,

portanto, com base num exercício da crítica como escuta que pretendemos articular nosso

pensamento e mostrar como Benedito Nunes conjugou, no diálogo com a obra de Guimarães Rosa,

as dimensões da literatura e da filosofia.

Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893

135

Dito isso, Nunes aconselha que, ao fazer a abordagem filosófica da literatura, considerada

como forma, a reflexão deveria voltar-se a alguns pontos que, segundo o autor, são primordiais

para a escuta de questões que se colocam com a obra, a saber: a linguagem; as conexões da obra

com as linhas de pensamento histórico-filosófico; e a instância de questionamento que a forma

representa, “em função de ideias problemáticas, isto é, de ideias que são problemas do e para o

pensamento”. (NUNES, 2013, p. 147)

Com base no que foi exposto até o momento, faz-se necessário deixar claro que, dialogando

com Nunes, todas as questões que serão trazidas à luz neste trabalho acerca de Grande Sertão:

Veredas vão ao encontro de uma reflexão sobre a forma e o pensamento expostos por Guimarães

Rosa no referido romance, partindo dos pontos referidos no parágrafo anterior, principalmente no

que diz respeito à linguagem.

O que interessa da literatura à filosofia

Pelo que compreendermos ser a filosofia – a saber, o estudo de questões originárias

relacionadas, por exemplo, ao Ser, ao Mundo, ao Ser-no-Mundo, ao Diálogo, à Existência, ao

Conhecimento, à Verdade, ao Pensamento, e, também, à Linguagem –, no momento do diálogo

com Nunes e outros referenciais teóricos, podemos dizer que a filosofia, desde o seu surgimento,

nunca esteve afastada da poesia, no caso aqui, da literatura. Diz Nunes:

A filosofia terá conquistado sua primeira identidade graças à polêmica espelhada nos

diálogos platônicos, com que discrimina a poesia (…). Na filosofia moderna, prosperou,

depois de Kant, o interesse filosófico pela poesia e pela arte. Interesse cognoscitivo pela

poesia como meio de conhecimento, que o neokantismo aprofundou (...), quando o

Romantismo já concebera a associação entre o filosófico e o poético. (NUNES, 1999, p.

13)

Dentro desta perspectiva reflexiva, Nunes pensará a linguagem como, acima de tudo, um

discurso, na acepção da experiência grega do lógos – que seria não só o falar uns com os outros

sobre algo, mas o movimentar-se dentro do lógos, isto é, das questões que a obra manifesta. A

própria composição da palavra diálogo nos diz isso: dentro (diá) do lógos. A literatura é um convite

a adentrarmos nas questões que se põem em obra. Nunes dialoga com muitos pensadores, mas com

um estabelece uma relação muito estreita: Heidegger. Este nos fala do diálogo em uma dimensão

ontológica, ao citar uma colocação de Friedrich Hölderlin: “Do momento em que somos um

diálogo e podemos ouvir-nos uns aos outros (...)”. (HEIDEGGER, 2013, p. 224)3 No vigor do

diálogo como escuta, Nunes repousa o seu pensamento crítico, como via de abertura para o modo

como o homem se relaciona com o mundo e na forma em que os homens relacionam-se entre si, o

que se manifesta na arte. Em consonância com a concepção heideggeriana de poesia como

3

Esta obra reúne seis ensaios do filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976), escritos entre 1936 e 1968. Para

Heidegger, a arte é um assunto importante. Se o páthos característico do filósofo é o estranhamento e a recusa da

sabedoria convencional, então o pensamento não radica o homem na sua época e lugar. Por isso, poesia e pensamento

sempre diferirão. A poesia é, no sentido que Heidegger dá a estes termos, fundadora de um lar histórico para os povos

– como em Homero e todos os grandes poetas. A poesia de Hölderlin mostra ao homem moderno a sua época e lugar

como sendo aqueles do qual os deuses fugiram. Uma poesia que anuncia o retiro dos deuses para outra esfera, enquanto

os homens permanecem mergulhados na noite da indigência, não parece oferecer grandes perspectivas de uma

retomada do papel histórico da arte. As explicações da poesia de Hölderlin são motivadas pela crença que esse papel

persiste, mesmo quando dormente, do mesmo modo como a poesia de Hölderlin foi, durante muito tempo, quase

secreta. Por um lado, a poesia tem por tarefa anunciar o lançamento do homem moderno na ausência de destino. Por

outro, ele canta o vínculo, ainda não completamente partido, que une os deuses, os homens, a terra e o céu.

Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893

136

fundação do que permanece, diz Nunes: “Porque podemos falar e porque falando dialogamos,

temos a capacidade de dicção poética, de dizer aquilo que permanece, de fundá-lo, portanto, pela

palavra – mas já a palavra posta fora do circuito verbal da comunicação cotidiana”. (NUNES, 2012,

p. 39) Heidegger nos aponta a relação estreita da linguagem com o homem, em seu ser:

O homem fala. Falamos quando acordados e em sonho. Falamos continuamente. Falamos

mesmo quando não deixamos soar nenhuma palavra. (...) Falamos porque falar nos é

natural. Falar não provém de uma vontade especial. Costuma-se dizer que por natureza o

homem possui linguagem. (...) Enquanto aquele que fala, o homem é: homem. (...) A

linguagem pertence, em todo caso, à vizinhança mais próxima do humano. A linguagem

encontra-se por toda parte. Não é, portanto, de admirar que, tão logo o homem faça uma

ideia do que se acha ao seu redor, ele encontre imediatamente também a linguagem, de

maneira a determiná-la numa perspectiva condizente com o que a partir dela se mostra.

(HEIDEGGER, 2012, p. 7)

Neste diapasão, Nunes refletirá sobre a forma plural da escrita de Guimarães Rosa, tentando

desvelar o que faz a linguagem de Grande Sertão: Veredas ser tão peculiar, garantindo-lhe um

poder verbal extremamente explosivo. O autor, para tentar explicar tal poder, dialoga com Mary L.

Daniel (1968, p. 138), quando a autora afirma que a construção narrativa de Guimarães Rosa se dá

por meio de estruturas da narrativa oral, e que talvez esteja aí a grande peculiaridade do romance,

pois esta oralidade deve ser pensada como “oralidade ficta”, conforme a concepção de Walnice

Nogueira Galvão4. Tal aspecto do romance traduz tanto um afastamento em relação às tradições da

escrita romanesca, quanto um recuo para o “estilo que já constitui o índice da mimese da linguagem

em que se opera o romance”. (NUNES, 2013, p. 148)

Hem? Hem? Ah. Figuração minha, de pior pra trás, as certas lembranças. Mal haja-me!

Sofro pena de contar não... Melhor, se arrepare: pois, num chão, e com igual formato de

ramos e folhas, não dá mandioca mansa, que se come comum, e a mandioca-brava, que

mata? Agora, o senhor já viu uma estranhez? A mandioca doce pode de repente virar

azangada – motivos não sei; às vezes se diz que é por replantada no terreno sempre, com

mudas seguidas, de manaíbas – vai em amargando, de tanto em tanto, de si mesma toma

peçonhas. E, ora veja: a outra, a mandioca-brava, também é que às vezes pode ficar mansa,

a esmo, de se comer sem nenhum mal. E que é isso? (ROSA, 2006, p. 11)

Podemos perceber, no trecho acima, no qual Riobaldo, conversando com o seu interlocutor,

reflete sobre os diferentes tipos de mandioca e relaciona este fato à existência de pessoas boas e

ruins, que a conversa se estrutura com base nas formas orais da narrativa. Nunes nos dirá que

Grande Sertão: Veredas é um romance polimórfico, em que as formas heterogêneas que foram a

ele incorporadas, a partir do efeito de recuo que o nível da oralidade da narrativa indica, estão da

direção de uma atividade preliminar formadora, pensada a partir da tradição clássica dos romances

medievais.5

4

A autora reflete sobre este tipo de oralidade criada a partir de modelos orais e com base na palavra escrita. (GALVÃO,

1972, p. 70)

5

Para esta reflexão, Nunes repousa seu pensamento sobre o trabalho da linguagem, termo cunhado por André Jolles,

em que as formas simples do romance são divididas em: a Lenda e a Saga; O Mito e a Adivinhação (Charada ou

Enigma); o Caso e a Sentença; O Canto e o Memorial. E detalha algumas dessas formas simples que aparecem em

Grande Sertão: Veredas, com o intuito de desvelar na obra os traços que a aproximam da tradição clássica do Romance

arcaico, aquele romance de busca e de demanda, ao mesmo tempo em que mistura traços do moderno Romance de

introspecção.

Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893

137

Tudo o que é criado, fabricado e interpretado é denominado pela linguagem. Mas a própria

linguagem, diz Jolles6, é criação, fabricação e interpretação, na medida em que ela ordena.

É para este trabalho nativo da poiesis que se volta a mimese em Grande Sertão: Veredas,

quando incorpora, entre as suas formas heterogêneas, alguma das chamadas formas

simples, literalmente pré-históricas, isto é, anteriores à história da literatura, mas nela

incidindo, na medida em que serviram de suporte ao desenvolvimento das eruditas. O

Caso (Kausu), a Adivinha ou Enigma (Ratsel) e a Sentença (Spruch) estão disseminados

na forma do romance de Guimarães Rosa”. (NUNES, 2013, p. 148-149)

Entretanto, Guimarães Rosa não se vale somente das formas simples do romance arcaico.

Segundo Nunes, Rosa inserirá dentro da narrativa, distendendo cada uma das etapas das formas

simples, outra forma de romance, a saber: a do moderno romance de introspecção. E é neste

momento em que a filosofia mais se aproxima da literatura, visto que a demanda de Riobaldo, na

figura do cavaleiro-jagunço da epopeia do sertão, passa “ao plano reflexivo do relato em primeira

pessoa, autobiográfico, que se volta para a ação consumada a fim de questionar-lhe o sentido”.

(NUNES, 2013, p. 182)

Travessia poética pela linguagem

Em Grande Sertão: Veredas, é por meio da linguagem – do diálogo com o interlocutor e do

autodiálogo –, que Riobaldo percorre as questões que se dão a ver no momento da travessia de seu

sertão. Contando a sua história a um interlocutor-narratário –, que, para nós leitores, não está

identificado por nome –, é que o jagunço se joga no abismo do não-saber para ir em busca de si

mesmo. Riobaldo doa-se às questões, ao mesmo tempo, lançando-as a outro, o citado interlocutor

(que, de certo modo, somos nós, os leitores). Os leitores recebem as questões, as transformam –

pois também estão lançados no abismo do questionar-se –, e as oferece de volta ao mundo, em um

movimento circular e infinito do sagrado, entendido como doação das questões que estão na origem

do homem enquanto ser questionante.

O homem não faz nem dispõe das questões como objetos: ele está dentro delas, são elas que

o disponibilizam. Por isso, elas são doação de uma instância que, por não poder ser objetivada, nos

excede. Na ação das questões, dá-se o acontecer poético, na acepção clássica grega de poiésis, a

qual se refere à retração do Ser na manifestação dos entes, ou, dito de outro modo, o movimento

das questões que, quanto mais se desvelam, mais se velam, convidando-nos a sermos tomados pelo

empuxo dessa retração.

Na perspectiva do acontecer das questões, percebe-se que é também pela linguagem que se

dá o caminho para o entendimento da relação que acontece entre filosofia e literatura em Grande

Sertão: Veredas; ela, a linguagem, segundo Benedito Nunes, funciona como elemento comum do

pensamento em que ambas transitam. Seria, então, “um enraizamento nas palavras e com as

palavras”. Nunes questiona-se: o que pode a filosofia conhecer da literatura? E ele mesmo

responde: “Tudo quanto interessa à elucidação do poético, inerente à linguagem, e, portanto, tudo

quanto se refere à simbolização do real nesse domínio”. (NUNES, 2013, p. 169) Essa reposta do

crítico-filósofo repousa em sua acepção de que não existe um método filosófico específico e

hermético para se fazer interpretação de uma obra literária, “em concorrência com os da Teoria da

Literatura, que assentam, contudo, em pressupostos filosóficos, quaisquer que sejam os campos

científicos de que se originam”. (NUNES, 2013, p. 169)

6

Jolles (1968, p. 16).

Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893

138

E é com rigor na construção da sua linguagem literária, fazendo relacionar literatura e

filosofia, que Guimarães Rosa constrói o seu Grande Sertão: Veredas, e faz com que o personagem

principal do romance, o jagunço Riobaldo, parta em uma aventura por meio das palavras e dos

questionamentos do “quem das coisas” – para utilizar uma expressão do próprio Rosa, em Carade-Bronze (1956) –, a fim de chegar ao entendimento de sua própria existência e do humano.

Eu sei que isto que estou dizendo é dificultoso, muito entrançado. Mas o senhor vai avante.

Invejo é a instrução que o senhor tem. Eu queria decifrar as coisas que são importantes. E

estou contando não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente.

Queria entender do medo e da coragem, e da gã que empurra a gente para fazer tantos atos,

dar corpo ao suceder. (ROSA, 2016, p. 100)

Observamos, porém, que a narração de Riobaldo se direciona menos pelo objetivo de

relembrar, como o faz o narrador de Thomas Mann, em A Montanha Mágica (1980), do que como

meio de compreender sua existência, ou seja a “ação escorregada e aflita, sem sustância narrável”

(ROSA, 2006, p. 136), pela qual caminha o Ser. Riobaldo faz a travessia do sertão para se entender,

questionando-se a todo momento, e perguntando sobre o “quem das coisas”, sobre a existência de

Deus e do Diabo, sobre o porquê de estar ali e dos seus atos.

De primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando

difícil de difícil, peixe vivo no moquém: quem mói no asp’ro, não fantasêia. Mas, agora,

feita a folga que me vem, e sem pequenos dessossegos, estou de range rede. E me inventei

neste gosto, de especular ideia. O diabo existe ou não existe? Dou o dito. Abrenúncio.

Essas melancolias. O senhor vê: existe cachoeira; e pois? Mas cachoeira é barranco de

chão, é água se caindo por ele, retombando; o senhor consome essa água, ou desfaz o

barranco, sobre a cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso... (ROSA, 2006, p.

10)

Pensando a literatura como o pôr em obra de questões, Nunes aproxima duas grandes obras

literárias – A Divina Comédia e Grande Sertão: Veredas –, no que tange ao sentido da escrita.

Dante, em carta7 enviada ao seu protetor, o senhor Can Grande della Scala, disse que sua obra não

tinha sentido simples. Pelo contrário, podiam até chamá-la de polissêmica, com mais de um

significado; e que o primeiro significado se forja no que se tem na própria letra, e o outro, de que

emana o seu sentido, está contido daquilo que se diz pela letra. O primeiro, ele chamou de literal,

o segundo, de alegórico ou místico. A partir dessa reflexão, disse Nunes que o sentido alegórico,

em Grande Sertão: Veredas, desdobrar-se-ia numa espécie de “significação anagógica8,

propriamente mística, proposta ao leitor”. (NUNES, 2013, p. 181)

7

ALIGHIERI, Dante. Epístola. Obras Completas, vol. X. São Paulo: Editora das Américas, p. 170. *Nunes (2013) não

refere o ano de publicação desta edição e, em pesquisas bibliográficas, não se pode ter certeza de qual edição se refere

Benedito Nunes para a construção do ensaio, visto que existem várias edições publicadas em anos diferentes.

8

Segundo E-dicionário de Termos Literários, o termo “anagógico” significa a forma de hermenêutica dos textos

sagrados que permite apreender o seu sentido místico. Tradicionalmente, a hermenêutica bíblica possui quatro níveis

de interpretação, por ordem crescente: o literal, o alegórico, o moral e o anagógico. A obra dos autores clássicos como

Virgílio e Dante, por exemplo, foram objecto de interpretações anagógicas. No caso de Virgílio, os exegetas medievais

souberam ler nos seus versos um sentido místico que traduzia a esperança do regresso de Cristo à Terra. Jerusalém foi

interpretada em todos os sentidos: literalmente, como cidade santa; alegoricamente como a imagem da Igreja;

moralmente como o símbolo dos crentes; e anagogicamente como a Cidade de Deus. Disponível em:

http://www.edtl.com.pt/business-directory/6605/anagogia.

Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893

139

Dentro desta consonância de pensamento, Nunes afirmará que o próprio Guimarães Rosa

trabalharia como um filósofo. Mas, neste caso, o filósofo que alegoriza é, antes de tudo, um

pensador-poeta trabalhando como romancista.

Enquanto o pensador-poeta desce até às palavras para construir o solo metafórico do

Sertão (...), o romancista articula a história do jagunço Riobaldo, por este mesmo contada,

numa estrutura meândrica, labiríntica, que envolve, também, formas diferentes de

romance, das quais extraiu esquemas característicos para construir a forma complexa

inconfundível de sua obra. (NUNES, 2013, p. 181)

Convite à travessia pelo sertão

Para conseguirmos avançar no diálogo que propomos, se faz necessário relembrarmos o

enredo de Grande Sertão: Veredas. O romance inicia com Riobaldo narrando sua história, por meio

de uma estrutura labiríntica, que acompanha o vai-e-vem de um relato, uma conversa que, a nós,

nos parece um pouco lacônica, espaçada, “um puro reconto articulado sob o ritmo de impostação

oral”. (NUNES, 2013, p. 186) Esta narração se dirige a um interlocutor que o escuta e não fala,

mas consegue marcar sua interferência de forma silenciosa e descontínua, mediante perguntas que

tacitamente se projetam na fala de Riobaldo, quando este narra suas aventuras. Este personagemnarratário, que não sabemos quem é, segundo Nunes, cristaliza o espaço do intercurso dialogal

dentro do romance, e a todo tempo é referido por meio de chamamentos do tipo: “olhe... senhor

pergunte..., o senhor vê... explico ao senhor... o senhor ouvia... eu lhe dizia... o senhor mire e

veja...”. (NUNES, 2013, p. 187)

Tendo isto em vista, podemos perceber que a narração de Riobaldo se faz nada mais do que

por um processo reflexivo, recordatório e interrogatório sobre a existência do Ser e das coisas.

Trata-se de reviver a memória, esta no sentido mais hermenêutico de “lembrar para compreender”.

Esse nos parece o meio que Riobaldo encontra para chegar ao fundo de si mesmo, o que o leva ao

dúbio conhecimento do que foi e daquilo que se tornou, em meio ao vago discernimento do que

poderia ter sido: “Para poder matar o Hermógenes era que eu tinha conhecido Diadorim, e gostado

dele, e seguido essas malaventuranças, por toda a parte?” (ROSA, 2006, p. 541).

Para Nunes, a lembrança, no romance, se transforma em reminiscência, em recordação

obscura por meio da qual, paradoxalmente, se pode ver com clareza o que de fato importa – a

verdade das coisas, a sua essência, o seu originário. E, de acordo com Heidegger, o “originário

significa aquilo a partir de onde e através do que algo é o que ele é e como ele é. A isto o que algo

é, como ele é, chamamos de sua essência”. (HEIDEGGER, 2010, p. 35) E esta verdade originária,

ou seja, o des-velar autovelante das coisas, segundo uma perspectiva heideggeriana, só pode ser

conseguida por meio da doação para o recebimento feito pelo Ser do ente (o Ser das coisas, algo

que não se define, mas que move o perguntar dos homens e sua autoprocura). Esta doação se dá no

momento em que o homem se abre para receber as questões que lhe chegam, sendo esta abertura

um movimento de dis-puta entre o des-velar (a clareira) e o velar, ou seja, no pólemos entre Terra

e Mundo, entendendo este pólemos não como uma representação metafísica de guerra, mas como

o movimento cíclico da alétheia (desvelamento), a verdade em grego.

Porque a verdade é a mútua oposição de clareira e velamento, por isso, lhe pertence aquilo

que aqui é denominado a dis-posição. Porém, antes, a verdade não existe em si em algum

lugar nas estrelas, para então posteriormente acomodar-se em outro lugar, no sendo. Isso

é já impossível, pelo fato de que somente a abertura do ente dá a possibilidade de algum

lugar e de um lugar cheio de presença. Clareira da abertura e dis-posição no aberto se co-

Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893

140

pertencem. Elas são a mesma e a única essência do acontecer da verdade. (HEIDEGGER,

2010, p. 157)

A verdade, pensada como alétheia, é mais do que a adequação do juízo verdadeiro ao objeto

representado no discurso. Ela é o próprio manifestar das coisas que, ao se desvelarem, ao se

manifestarem no tempo, velam o que realmente são. Este velamento é o próprio movimento das

questões se dirigindo ao homem, e convertendo, ele próprio, em questão para si mesmo. Todo o

processo reflexivo de Riobaldo em busca da sua essência se faz por meio de grandes aventuras pelo

sertão, em que o jagunço irá deparar-se com as questões referentes ao seu Ser no mundo. Estas

aventuras se convertem em acontecimentos épicos – as grandes batalhas entre os jagunços dos

bandos de Zé Bebelo e Joca Ramiro. A construção da narrativa, como já referido, se dá na junção

do romance moderno, que se baseia no alto grau introspectivo-reflexivo, com o romance de

demanda – divido em três partes, a saber: a jornada ou viagem perigosa (agon), entremeada de

peripécias menores; uma luta mortal (pathos) contra Hermógenes, o inimigo perigoso, em que o

herói também pode sucumbir; e o reconhecimento (agnosiris) final da missão realizada pelo herói.

E será este percurso de grandes aventuras, de perigosa travessia dentro do sertão – convertido no

“ser tão”, na procura do ser pleno –, que Riobaldo, personagem-narrador, segundo Nunes, guarda

na sua memória, e tenta contar ao seu interlocutor, de um modo um tanto nebuloso, o suposto pacto

que fez com o demônio.

A interrogação de Riobaldo sobre a existência do Diabo, e consequentemente sobre a

possibilidade de ter sido pactário, é a pergunta acerca do Destino, isto é, a pergunta em

torno da predeterminação ou da liberdade de sua existência. “Digo ao senhor: tudo é pacto.

Todo caminho da gente é resvaloso. Mas, também, cair não prejudica demais – a gente

levanta, a gente sobe, a gente volta! Deus resvala? Mire e veja. Tenho medo? Não. Estou

dando batalha. É preciso negar que o ‘Que-Diga’ existe”. (NUNES, 2013, p. 185-186)

A procura de Riobaldo é a do sentido de suas ações, uma hermenêutica existencial em que

se interrogar sobre seu ser possui uma relação íntima com a questão da verdade e da ética. A

verdade deixa de se opor ao falso e se mostra como processo de desvelamento do sentido. A ética

é resgatada em seu sentido grego, anterior à instância de reflexão sobre o moral, e se revela como

morada (éthos) nas questões. O mal (o diabo) não existe. O que existe é o enraizamento do homem

nas questões: “O diabo não há! É o que eu digo, se for... Existe é homem humano. Travessia”

(ROSA, 2006). Esse é o supremo penhor do empenho do homem em sua travessia existencial:

procurar-se, sabendo-se uma doação da poiésis, a ação do Ser em retração, o que nos converte em

questões para nós mesmos. Ou, como dito por Hölderlin, “poeticamente o homem habita”

(HEIDEGGER, 2006, p. 165) esta Terra. Poesia e filosofia se encontram no pensamento das

questões e se manifestam em uma obra que, como apontado por Benedito Nunes, mercê da

linguagem em que é composta, ultrapassa a mera reprodução da realidade, ou mesmo um caráter

estritamente regional: o sertão, como disse Rosa, está em toda parte, o sertão está dentro da gente.

Considerações finais

Como conclusão deste diálogo crítico a que nos propomos no presente artigo, sem, contudo,

fecharmos para outras discussões a respeito da questão central colocada aqui, a saber, a relação

entre filosofia e literatura em Grande Sertão: Veredas, observamos que durante todo o exercício de

crítica como escuta, Benedito Nunes, em constante diálogo com os vários caminhos possíveis tanto

dos estudos literários quanto da filosofia, em especial com o Heidegger de Ser e Tempo, faz uma

Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893

141

discussão mística, filosófica e literária acerca da obra de Rosa, repousando seu pensamento na

questão da linguagem, apontando para o fato de que, na maioria das vezes, os poetas e os

pensadores falam do Ser. Contudo,

seria preciso auscultar as palavras, ouvir o que elas dizem poeticamente. Num romance

que seja poético, elas poderão dizer da articulação do mundo, da existência e da

temporalidade, propondo-nos o termo limite, mostrado e não demonstrado, de questões

fundamentais que Walter Benjamin chamou de ideal do problema.9 (NUNES, 2013, p.

173)

Para o filósofo e crítico literário, o foco de sua leitura de Grande Sertão: Veredas teve como

objetivo fazer uma aproximação hermenêutica em busca do ideal do problema – termo que utiliza

em diálogo com a concepção de Walter Benjamin – que consiste na

ideia de uma verdade que sendo da própria obra como tal, é não um mero problema

filosófico extrínseco e avulso por ela levantado, mas a intrínseca verdade que prenuncia,

a verdade que por si só constitui, ainda que como interrogação expressa não se formule, e

independentemente de sua prévia aliança com o discurso característico da filosofia, uma

instância de questionamento. (NUNES, 2013, p. 173)

E, para tal, o pensamento de Nunes repousa em evidências presentes na própria obra,

apontando que Guimarães Rosa usa a linguagem narrativa para fazer questionamentos filosóficos

em torno da existência humana. Nunes afirma até existirem alguns proveitos que o jagunço

Riobaldo espera tirar com aquele com quem dialoga. O autor afirma que a versão escrita do relato

de Riobaldo, ou seja, a essência textual do narrado, funciona “como repensamento em forma de

letra que o subtraia do entrançado dos acontecimentos e da contingência dos atos que lhe deram

origem, configurando o traçado do Destino”. (NUNES, 2013, p. 187)

Agora, que o senhor ouviu, perguntas faço. Por que foi que eu precisei de encontrar aquêle

Menino? Toleima, eu sei. Dou, de. O senhor não me responda. Mas, que coragem inteirada

em peça era aquela, a dêle? De Deus, do demo?” (ROSA, 2006, p. 109)

Durante o estudo crítico aqui proposto, a questão central repousou no processo como

Benedito Nunes conduz seu pensamento reflexivo acerca de Grande Sertão: Veredas. Para tal,

tomamos como exemplo o que o próprio autor diz a respeito do seu procedimento como crítico

literário, apoiado nas questões da filosofia.

[…] uma terceira consequência a ressaltar. É o fato de que, nessa conexão recíproca, a

filosofia faz da obra literária como tal objeto de sua indagação (o que ela é, ao que visa,

qual a sua estrutura) e a obra, por sua vez, reverte sobre a Filosofia, da qual, ela, obra se

faz, como poética, a instância concreta, reveladora (ou desveladora) das originariamente

abstratas indagações filosóficas. Eis, em resumo, o procedimento geral que tenho seguido.

(...) Foi sob tal foco dúplice que comecei a examinar (...) obras como o singular romance

Grande Sertão: Veredas (…). Nesse romance de Guimarães Rosa, a poesia cede lugar ao

seu nobre ancestral, o mito, contra o qual luta, desde o início, desde a aurora grega, a

insurgente força intelectual da Filosofia. (NUNES, 2009, p. 29)

Ao fim, fica claro que Benedito Nunes parece repousar suas questões acerca da obra de

Guimarães Rosa na filosofia, colocando em foco alguns aspectos sobre a questão do Ser e do Ser9

BENJAMIN, Walter. Affinités electives de Goethe. In: Oeuvres Choisies. Paris: Julliard, 1959, p. 150.

Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893

142

no-Mundo, apoiando-se, principalmente em Heidegger e sua obra maior Ser e Tempo. Contudo,

não se fecha para outras possibilidades de abordagens filosóficas que são, para ele, questões que

se dão com a obra, sempre apontando seu pensamento reflexivo em múltiplas direções do

pensamento reflexivo, “uma vez que a filosofia se compreende como um discurso sobre outros

discursos”. (TARRICONE, 2011, p. 131)

O próprio Nunes questiona-se: “Como pode o romance, que é ficção, colocando a criação

verbal fora do sistema de enunciação da linguagem, mostrar poeticamente um limite do

Pensamento?” (NUNES, 2013, p. 194). E, mais uma vez, a resposta está no próprio romance, neste

em que se dá a poiésis, e que foi escrito com o cuidado de auscultar as palavras, de “chocar as

palavras”, como disse Rosa em entrevista a Curt Meyer-Clason, seu tradutor para o alemão, de

modo que se percebesse o que elas estavam dizendo poeticamente a respeito do pensamento

filosófico que questiona o Ser, a verdade, o lugar do homem no mundo. Porque, como ainda diz

Rosa, “o que é pra ser — são as palavras!” O que é para ser é a linguagem, lá onde literatura e

filosofia sempre terão encontro marcado.

Referências

DANIEL, Mary L. João Guimarães Rosa: Travessia Literária. Rio de Janeiro: José Olympio,

1968.

GALVÃO, Walnice Nogueira. As Formas do Falso. São Paulo: Perspectiva, 1972.

HEIDEGGER Martin. Ensaios e Conferências Trad. Emmanuel Carneiro Leão, Gilvan Fogel e

Marcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes, 2006.

__________________ Ser e tempo. Trad. Marcia Sá Cavalcante Schuback. 8ª Ed. Campinas, SP:

Editora da Unicamp; Petropólis, RJ: Vozes, Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São

Francisco, 2009.

_________________ A origem da obra de arte. Trad. Idalina Azevedo e Manuel Antônio Castro.

São Paulo: Edições 70, 2010.

_________________ A caminho da linguagem. Trad. Márcia Sá Cavalcante Schuback. 6ª Ed.

Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2012.

_________________. Explicações da poesia de Hölderlins. Brasília: Editora: EDU – UNB,

2013.

JOLLES, André. Einfache Formen. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1968.

LEÃO, Emmanuel Carneiro. Aprendendo a pensar. Petrópolis: Vozes, 1977.

MANN, Thomas. A Montanha Mágica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.

NUNES, Benedito. Hermenêutica e poesia: o pensamento poético. Org. Maria José Campos,

Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.

Nonada, Porto Alegre, v.1, n.26, 1º Semestre 2016 – ISSN 2176-9893

143

_______________. A clave do poético. Org. Victor Sales Pinheiro. São Paulo: Companhia das

Letras, 2009.

_______________. Do Marajó ao arquivo – Breve panorama da cultura no Pará. Org. Victor

Sales Pinheiro, Belém: SECULT: Ed. UFPA, 2012.

_______________. A Rosa o que é de Rosa. Victor Sales Pinheiro (Org.). Rio de Janeiro: DIFEL,

2013.

PINHEIRO, Victor Sales. Apresentação. In: NUNES, Benedito. A Rosa o que é de Rosa. Victor

Sales Pinheiro (Org.). Rio de Janeiro: DIFEL, 2013.

ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.

TARRICONE, Jucimara. Hermenêutica e crítica: O Pensamento e a Obra de Benedito Nunes.

São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp – Pará: Editora da Universidade

Federal do Pará, 2011.

Recebido em 10/12/2015

Aceito em 15/2/2016